澜沧江与怒江之间的云南西南部与缅甸交界区域处于亚热带,因受到季风影响,一年的气候主要分为夏秋的雨季和冬春的旱季。这里群山绵延、森林茂密,河流纵横、道路崎岖,星散其间的小块山间盆地即当地人所称的“坝子”,尤以木邦、耿马、景栋、孟连等地著名。元朝,这些小块坝子逐渐成为相互牵制的地方政治中心,木邦(今缅甸腊戌)、耿马、孟连、勐艮(今缅甸景栋)的摆夷(主要为今掸、傣族群)政治首领被元朝政府授予世袭的宣慰司、宣抚司的职衔,即通常所称的世袭土司。各土司相互之间长期通婚,并沿山脉、河流划分辖地范围,稳定的地方政治格局从明朝延续至清代。本文所谓的“滇缅边疆”指介于清王朝和缅甸王国之间、以各土司辖地为中心的区域。乾隆年间清缅战争(1762—1769)之后,清政府失去了对木邦和勐艮两土司的控制,但与其相邻的耿马、孟连、车里等土司仍然听命于清朝。至1886年缅甸沦为英国殖民地之后,缅甸掸邦木邦、勐艮土司与云南耿马、孟连土司之间的辖地界线,大部分成为后来中缅两国协商划分南段边界的依据。

明末清初以来,越来越多的外省移民迁入这一带山区,许多大型银矿及少量铜矿得以迅速开发。数十万新增人口深入到山区各地,与土著居民相混杂。清初至清中期,滇缅边疆的社会政治格局急速改变(马健雄,2013:43)。清缅战争后,随着缅甸王国和清朝政局的变化,木邦、耿马、孟连、勐艮等摆夷土司因长期受到清朝和缅甸两方国家政治力量的掣肘,渐渐无力控制各银矿区,临近各府州县受制于政治管辖权,对山区事务亦鞭长莫及。同时,一些新兴宗教流派随着移民的进入快速流播,与秘密社会组织相结合在矿工中迅速发展,进而扩散到矿山周围的山区土著社会中。尤其是乾隆年间,大乘教在这一带矿区发展成为新兴的宗教力量,其宗教导师铜金和尚乘势而起,将政治影响力迅速扩大到澜沧江西岸山区。在近四十年的时间里,当地大乘教的创立者改心和尚(杨德渊)和他的弟子铜金和尚(张辅国)等人成为整合山区社会的主要力量。铜金和尚更是积极利用矿工组织、矿区商业网络和私盐贸易之间的交错关系,设法在官府与土司之间寻求新的政治机会与发展空间。1796年,新登基的嘉庆皇帝为了清理清缅战争的残局,直接主导了针对铜金和尚的剿抚决策,经过二十年的拉锯斗争,铜金最终因抵抗失败被杀。本文通过检视铜金和尚成为官府眼中的政治投机者和地方民众心目中的“佛王”的双重过程,分析讨论清初至清中期,随着滇缅边疆政治格局的变化,新制度的创立者的社会动员力与国家体制之间的关系以及清朝的国家力量在边疆伸缩的体制性原因,并以此为出发点,探讨地方能动性的发展与国家力量的纠缠对倮黑(拉祜)族群身份建立的影响。

近年来,从思想史或观念史的角度,学界就“天下”体制的运作或如何界定历史上的中国与边疆问题已经有不少讨论,但是撇开抽象概念的辨析,就具体区域、具体问题展开的研究案例仍然少见。本文力图将“边疆”视为一种地方社会类型,在具体的历史脉络中探讨边疆社会建构的影响因素,以地方民众的生活与国家政治格局的相关性为视角,分析不同国家体制之间的交错与纠葛以及国家力量的扩展、碰撞或收缩对边疆民众社会生活的影响,进而以更细节的方式展示边疆领域的社会能动性与文化创造能力发展的具体过程。总体而言,本研究意在指出清朝与东南亚国家政治框架中边疆体制的延续与变化,清晰展示了东南亚高地和西南山区社会文化与身份的重构以及制度创新的过程,这一过程与国家体制和国家政治密切相关,并以此回应“高地无国家”及掸-傣低地的“分割型”或“曼荼罗型”国家的历史想象之“非历史”特质(Scott,2009;Heine-Geldern,1942;Tooker,1996;O’Connor,2000;Leach,1964)。

木邦土司辖地内的波龙银厂在明代就已经聚集了数万名矿工开采银矿,来自各省的矿工汇集于木邦西北山区。在滇缅边疆一带山区,一个大型银厂的正常运作需要两三万人,其中包括挖矿、冶炼、供应等工序的人力和物流运输从业者,矿业的发展需要相关产业链的支撑。在木邦与阿瓦之间的山区,勐密、勐谷附近的宝石厂和玉石厂也聚集了大量来自内地的工人和商人,他们不断将开采的矿产运回内地。明初,这些矿区原属木邦军民宣慰司管辖,明万历以后,逐渐被新兴的勐密土司占据。在这些地区,明朝虽然也派出矿监参与土司的管理,但是随着缅甸洞吾王朝的扩张,勐密土司转而听命于洞吾王朝,缅王在勐密矿区获得了稳定的税收(王崧,1995:428)。不过,波龙银厂则一直处于木邦土司的辖地范围。明末清初的战乱时期,跟随南明永历朝廷逃往缅甸的明朝旧臣、随从及其子孙逐渐在波龙银厂附近居住下来,成为银厂的主要控制者,这个矿商集团自称“贵家”。乾隆时期,贵家首领宫里雁控制了波龙银厂,宫里雁娶摆夷土司之女囊占为妻,在当地颇有势力,与洞吾王朝亦关系密切。乾隆十七年(1752),缅甸木梳地方头人雍籍牙起兵,攻破阿瓦城,建立贡榜王朝,取代了洞吾王朝。控制波龙银厂的宫里雁拒绝向新王雍籍牙交税,并组织军队与雍籍牙对抗,乾隆二十三年(1758),雍籍牙军队攻陷木邦后占领了波龙银厂,宫里雁率领三千多名手下逃往孟连,孟连土司收留了他们并借机向他们索要了大量财物。两年后,雍籍牙病死,其子莽纪觉继承王位。当时的云贵总督吴达善得知,有不少跟随永历朝廷流亡缅甸的明朝遗臣留下来的贵重财物被贵家首领宫里雁及其手下带到孟连,于是辗转向宫里雁索要一件明朝皇宫中流出的宝物“七宝鞍”。宫里雁拒绝交出宝鞍,只身从孟连逃到佤山石牛厂(今缅甸佤邦龙潭区)躲避。乾隆二十七年(1762),孟连土司为了贿赂吴达善,三番五次向滞留在孟连城中的宫里雁妻子囊占及其手下头目索要财物,甚至索要囊占的女儿。愤怒之下,囊占半夜火烧孟连城,将孟连土司全家三十余人杀死,随即逃到缅甸孟养及佤山等地。躲藏在石牛厂的宫里雁对此并不知情,耿马土司罕国楷于是受命带兵到石牛厂,诱杀了宫里雁。数月之后,囊占嫁给了缅王的弟弟懵驳,云贵总督吴达善不知情,继续向缅王查缉囊占。当时,耿马土司虽属内地管辖,传统上也需要向缅王缴纳岁币。于是缅王派兵攻占孟定并进攻耿马属地勐董附近的佤山茂隆银厂,耿马土司迅速将石牛银厂的矿工组织为厂丁进行防守,该厂的头人周德会带领厂丁在滚弄一带沿怒江防守,不料云贵总督吴达善以为周德会要冒功,又担心自己徇私索贿的事情败露,借机将周德会法办。缅军于是深入到澜沧江沿岸地区,茂隆、募乃、石牛等各大银厂先后被缅军占领,不久后缅军又在清军的打击之下退出这些区域。银矿生产虽然逐渐恢复,但是清朝与缅甸的冲突愈演愈烈,直至乾隆年间清缅战争的爆发(昭连,1980:113-122)。

| 表 1 明清时期滇缅边疆政治格局的变化 |

经过七年多的战争,至乾隆三十四年(1769)清军第四次出兵,清朝与缅甸才签订了和约。乾隆五十三年(1788),缅王孟云才主动与清朝改善了关系,恢复朝贡。1796年为嘉庆元年,嘉庆即位之初就着手处理清缅战争的遗留问题。

二、清缅战争、盐政危机与银矿清政府于18世纪20年代在云南南部新设普洱府,实行“改土归流”,目的是控制各地的盐井和茶山,扩展税基,增加税收,并对新增的外地流入人口实施直接管理。官府将当地盐井收归官营,云南南部盐井的产销方式因此发生了巨大转变,因此也剥夺了盐井区域居民的经济来源。于是,盐井区域的摆夷、倮黑、窝尼等族群的民众奋起抵抗,其中大量山区居民被驱逐到澜沧江以西的江外土司辖地。发生于18世纪20年代的这一政治动乱为后来铜金和尚、李文明、杨金等人发起的政治动员和抵抗埋下了伏笔。尽管如此,从盐井销往江外土司区域的盐一直在继续,只是这些盐的生产和销售未计入官方的财政统计中。盐乃不可或缺的生活必需品,澜沧江以西的边境山区,特别是耿马、木邦、孟连等各土司辖地,所需食盐一直由威远江流域的井盐厂区供应。此外,在缅甸一侧,上下缅甸的政治分离导致下缅甸的海盐长期无法供应到上缅甸山区。因此,对威远江盐产的依赖是历史上澜沧江以西各土司地区在政治上依附于明王朝和清王朝的重要原因之一。

根据清朝盐政的销岸区划,威远江流域各大盐井生产的盐除了供应顺宁府、普洱府和邻近土司地区并缴纳盐课之外,还有一大部分超出盐课定额的产盐通过山区商人以公开的方式“走私”,即以余额盐作为私盐,供应给各土司辖地、山区民众和银矿区。特别是在矿山,除了对食盐的需求之外,更大一部分对盐的需求是生产用盐,用于拌和胶泥,作为冶炼炉的密封圈,即冶炼中的“搪炉”耗盐。2因此,矿山还需要大量购盐用于冶炼。这样,通过澜沧江各大渡口,威远江流域的盐井与募乃、茂隆、悉宜、波龙等大型银厂形成了复杂的盐、粮食、燃料和矿产品的供应链。

雍籍牙王朝(1752—1885)的兴起和强力扩张给下缅甸、暹罗和清朝边疆都带来了直接影响,总体上中南半岛的政治格局重新建立。雍籍牙军队捣毁了波龙银厂并一度占领了募乃银厂,之后又渡过澜沧江,威胁到澜沧江以东各州县,于是清缅战争(1762—1769)爆发。战争耗费巨大,地方财政状况也大受影响,主要原因是山区道路崎岖、交通不便,军需运输全靠马帮且费用昂贵。战时的后勤给养运输费用大量由地方政府承担,开支也主要由地方政府垫付,各地州县政府只能大量挪用盐课收入。另一方面,地方官员往往调动频繁,其挪用的垫资又难以及时补回,导致各府州县地方账务中出现了大量的盐课亏空。另据估算,乾隆“征缅战争”中各省直接拨付云南的军需银将近1 300万两(庄吉发,1982:324)。此外,在战争中云南全省财政耗费总量巨大,至乾隆四十三年(1778),全省各地拖欠的盐课总计45万两白银。云南省政府虽一再向州县地方官员施加压力催补,至乾隆四十六年(1781)清理时,还欠下32万两白银。云贵总督、云南巡抚及各府州县官员面对层层压力,需要补回拖欠的盐课款项,于是只好加收盐课,甚至将盐课直接变成摊派的盐税“烟户盐”,即“无盐有赋”,很多州县出现了官府直接按户口派款的做法。这样的政策导致蒙化等州县爆发了大规模的“压盐致变”(Ma,2013a)。各地官员为了加收盐课强迫民众买盐,一时间各地官盐供应短缺,于是,各地方官员不断向盐井产区索取定额盐之外的“余盐”。3

在澜沧江两岸山区,随着矿业经济的发展,交通沿线村寨的民众逐渐成为维持矿区复杂有效的商品流通的参与者。将卤水煮干熬盐需要消耗大量柴薪,山区民众便以交换的方式从山上砍柴,将柴薪送到盐井换盐,将盐背到江外市场或矿山盐店出售,再用银钱到由摆夷土司控制的坝区购买稻谷,补充自己的粮食供给或者将其转运到矿山。由半农半商的山区民众建立和维护的中间转运纽带,逐渐形成了柴薪、木炭、米粮、盐、银钱之间的交易网络,建立起一条跨越澜沧江两岸山区的商品供应链。这样,在由土司直接控制着的产粮坝区、威远江流域的盐井区和深山中的矿区之间形成了一个物资供应体系,其中,山区村寨头人起到了重要的组织和协调作用,由此形成的政治角力也逐渐有利于以铜金和尚为核心的新兴政治力量的发展。在众多的山区头人中,铜金和尚是最具代表性的宗教导师兼政治领袖。

嘉庆皇帝即位之初(1796)就发现清缅战争期间云南各地累积的地方政府财政亏空已经成为严重问题,于是下令严格清查,各级官员骤然面临巨大的政治压力。问题在于,嘉庆皇帝登基后要清理的前朝旧账、地方官员要填补的巨额盐课亏空,只能围绕着增收盐课来想办法。产盐州县的官员们只得配合上级,将新增税收摊派到盐课中,想办法多卖盐、强迫民众购买超出日用所需及家庭经济负担能力的盐,以达到短期内多征收三十多万两盐课银的目标。为了满足销岸各地府州县的应急之需,在威远江盐井区,威远州同知孙峻德下令沿江各盐井的灶户停止向澜沧江以西即“江外”销售私盐,将所有产盐都作为供应临近州县的官盐。官府禁止盐井将余额盐转卖给从事银矿区与盐区日常贸易的以倮黑为主的山区土著,长期以来供应江外山区和银矿的价格便宜的余盐供应链中断,矿区供盐紧缺,价格昂贵,山区民众的生活用盐供应也受到极大影响。盐政的变化阻断了澜沧江西岸各土司辖地的余盐供应,官府变相抬高盐价使银矿的生产成本增加。为了解决盐课亏空的问题,地方政府在一定程度上将危机转嫁给山区民众和矿商,压缩了银矿生产的利润空间,使矿区运营成本高企。

这里本文需要简单回顾清初以来滇缅边疆政治格局的转变。由于从各省迁入云南西南部的移民不断增加,雍正时期清政府在云南强力推行“改土归流”,1729年在威远、镇沅一带的哀牢山以南地区新设普洱府,下辖他郎、威远、宁洱、思茅等州县;威远土知州被撤销。在威远江流域各盐井被收归官营之后,以前在盐井沿线生活的居民被迫迁往澜沧江西岸山区,原先生活在这里的一部分土著群体受到挤压,又迁往怒江沿线的佤山一带(Ma,2013b)。原先生活在盐井地区的不同群体迁到澜沧江西岸山区之后,官方档案将这些与官方对抗的山区民众统称为“倮黑”或者“倮黑匪”,实际上其中包括了不同的人群,既有原来的土著,也有不同时期迁来的移民;既包括原来居于威远江沿线的倮黑、摆夷、窝尼等族群,也有从蒙化府迁来的蒙化人,从剑川、大理、临安等州县迁来的移民和主要从事远距离贸易的回民,再加上从江西、湖南、贵州等各省迁来的工矿移民,不同人群混杂在一起,共同卷入了山区社会重构的局势中(Giersch,2006:127-158)。随着地方经济联系日益密切以及因之产生的政治冲突,宗教在社会动员和政治整合的过程中扮演了越来越重要的角色,倮黑群体成为其中的主干力量,逐渐将更多群体纳入其中,成为随着政治动员和文化重构而发展起来的新兴族群(马健雄,2013:61)。

在这样的历史脉络下,边疆银矿业的发展与地方人口的变化及土著社群的重新整合并不是孤立事件。继18世纪20年代剧烈的政治变化之后,前述盐井区域在1795年至1815年发生的另一波重塑边疆社会的政治社会事件,深入影响了云南与缅甸交界山区的政治结构、宗教文化和族群生态,其中最为重要的社会转变是由大乘教宗师杨德渊及其弟子铜金和尚等人推动建立的“五佛五经”佛王体系。他们借由在银矿区的广泛影响,以宗教运动的形式完成了对山区社群的文化重塑、身份动员和政治重构。通过这样的整合,倮黑(1954年后被称为拉祜族)逐渐脱离了原先的文化框架,成为云南、缅甸和暹罗交界山区的新兴政治力量,也是跨越不同国家,共享语言、宗教仪式和文化身份的新兴少数族群。这个政治文化动员的过程虽然历经了一个世纪,但是山区倮黑群体初期的发展却与清缅战争结束后边疆盐井和银矿山区商品供应链的变化密切相关。简言之,尽管18世纪20年代之后威远江沿岸各大盐井被收归官有、官营,但是各盐井灶户生产的盐,除了按照定额产量供官方收取盐课之外,还有大量的余盐是销往澜沧江西岸的广阔山区和土司辖地的。明朝后期,佤山的茂隆银厂、石牛银厂发展起来,清初康熙年间由孟连土司管辖的募乃银厂也日渐兴旺,耿马土司辖下的悉宜银厂、木邦土司辖下的波龙银厂等大型银矿也吸引了大量矿工和商人。矿区的生活和生产用盐也都是从威远江流域的案板井、抱母井、恩耕井、茂篾井等盐井,通过马台、大蚌、打环、双江、勐撒、糯扎等澜沧江渡口供应。4数十万人聚集在这些银矿工作、贸易,外围还有数万人从事物流供应、交通运输等相关事务。也就是说,从明末至嘉庆元年(1796),在银矿区和江外各土司辖地,民众虽然不用像内地府州县一样直接向官府缴纳盐课,盐的供应却一直未受到影响,地方官也从不干预。特别是在盐井与矿山之间,山区民众以柴薪、蔬菜等货物与产盐灶户换盐,再将盐运到矿区出售,这个群体是外地汉人移民与不同土著群体的混合,他们一半从事农业、一半从事贸易,很难直接区分谁是土著、谁是移民。“沿边一带夷民杂处,交界之外,夷汉时相往来,盖因承平日久,中外一家,有民人就往夷地耕种,亦有夷人依附汉人,来往内地贸易居住,彼此结亲、衣冠相混、语言相从,一时断不能区别夷汉。”5

总结来说,在江外山区的各大银厂,为了维持包括矿工、矿商和其他行业数十万人的生活和生产需求,除了要保障粮食的供应之外,还需要保障盐、铁、炭、油等生产所需的物料供应,以及支持性的交通运输及市场网络。就矿区复杂的物资流动体系来说,整体上对各个交易环节中物资供应的配合度要求非常高,任何一个细小的材料供应环节都不可或缺,否则就会影响生产流程和物流体系的整体运作。除此之外,至嘉庆时期,经过长期开采,各大银厂的银矿资源日益萎缩,加之周围森林因长期烧炭面积减少,冶炼用薪炭成本上涨,生产成本不断攀升。此时,冶炼用盐和矿区食用盐突然短缺、涨价,与盐有关的供应环节受到严重影响,因此,物资供应的变化成为导致矿山生产体系快速萎缩、停滞的重要影响因素。盐政危机致使数十万山区人口的生计受到影响,同时加剧了矿工失业的社会危机,各大银矿在嘉庆时期相继停产并被清政府关闭。银矿业的萎缩引发了另一个社会后果,即大量失业的矿工和物流从业者徘徊于各土司辖地寻找出路,其中一些人成为铜金和尚的追随者,逐渐走上与清政府对抗的道路。

三、铜金和尚 (一) 杨德渊与他的弟子们从鸡足山流亡至缅甸木邦的和尚杨德渊于乾隆四十七年(1782)后开始在澜沧江沿岸及茂隆银厂、募乃银厂、悉宜银厂一带传播大乘教。他所传的大乘教源自大理鸡足山,教义强调儒、佛、道“三教合一”,并以转世佛王的方式传承宗教与政治军事的领导权。具体来说,大乘教主张按照东、西、南、北的方位逐级发展信众。6杨德渊继承了鸡足山大乘教的基本理念与佛、道科仪结合,将信仰、仪式与村寨政治军事组织整合为一体,现在看来,这是以“政教合一”的形式进行社会动员与整合的一套系统。这一新兴教派在临近矿区的山区村寨中迅速传播,杨德渊将一些小乘佛教的宗教理论和仪式要素也纳入其宗教体系中,吸引了大量摆夷信众入教。杨德渊传统的活动地点主要在孟连土司辖地内的勐允(上勐允)和勐勐土司(名义上勐勐仍属耿马土司辖地)及江东的威远州一带,孟连土司和勐勐土司都意识到这种宗教理论在政治上的挑战性并竭力抵制,但收效不彰。杨德渊死后,他的四大弟子铜金、铜渭、铜碑、铜登牢固掌控了澜沧江西岸山区村寨的数万名信众,铜金和尚逐渐控制了核心领导权,成为集宗教领袖、商业资本和政治权力于一身的山区头人。嘉庆四年(1799)前后,铜金和尚继承了杨德渊的衣钵,成为澜沧江西岸山区即后来的倮黑山地区公认的“佛王”,其在矿山和临近摆夷、倮黑等土著村寨中的影响力越来越大。

杨德渊出生于四川重庆府酉阳州,但自小在鸡足山长大,少年时因乾隆皇帝查禁鸡足山大乘教而流亡缅甸,并长期在木邦一带游历,四处传教。清缅战争结束后,乾隆四十七年(1782)杨德渊从木邦来到耿马传教时,已经是声名远播的高僧。他到处结交富贵有权势之人,又周济贫穷百姓,数十年间,在木邦、耿马、孟连、勐勐一带及各大矿区,皈依其法门的信众越来越多。勐允土司(今澜沧县上允)辖下的下勐允摆夷头人慕名延请杨德渊到下勐允传教,自己也皈依杨德渊做了他的徒弟,还动员下勐允一带各佧佤、倮黑、倮罗等村寨的民众皈依这位汉僧,否则不允许在下勐允地区居住。这样,各村开始修建佛寺、拜佛,在庙中和家中供奉天地灵位。虽然历任孟连土司都出自上勐允土司家族,但是下勐允头人因与上勐允土司不和、长期受到孟连土司的压制,孟连土司对杨德渊到下勐允和上勐允一带传教的事自然不悦,不断派人骚扰、驱逐杨德渊。在赢得了山区村寨头人们的支持之后,乾隆五十五年(1790)杨德渊到离上勐允坝子不远的山村南栅修建了佛寺,又到勐勐土司辖地的蛮糯(今双江县忙糯)修建了另一座寺院,控制了澜沧江渡口通往重要矿区和坝子的交通咽喉。乾隆五十八年(1793),孟连土司再度派人到南栅驱逐杨德渊,头人们设法以银两贿赂孟连土司的下属,之后杨德渊的传教事业再未受到阻扰。7杨德渊训练徒弟们读书识字,念诵儒、佛、道各种经书,早晚修炼功课,后来,他在蛮糯佛堂坐化。8他被信众们尊称为“改心和尚”,因为他澜沧江西岸山区的信众逐渐脱离了摆夷土司的管制。以澜沧江支流小黑江为界,江的北面勐勐土司辖下的山区被称为“上改心”,江的南面孟连土司辖下的山区被称为“下改心”。在南栅、蛮糯两地,杨德渊先后培养了三百六十多名徒弟,其中最著名的弟子有大徒弟铜登、二徒弟铜渭、三徒弟铜碑、四徒弟铜金。可以看到,杨德渊这四位徒弟的法名排列分别代表了木、水、石、金,这与他的宗教理论有关。其弟子铜渭去世较早。铜碑则与澜沧江西岸山区南部的杨金、王朋等村寨头人关系密切,频繁往来联络下江一带(从位于澜沧江较上游的蛮糯、双江渡等地来看,下江即勐撒渡、糯扎渡一带的澜沧江两岸山区),成为上下改心地区的政治联系人。四徒弟铜金主要负责联络蛮糯、坝卡等上改心各处,与这一带的头人李文明等人关系密切,与矿商、官府也有较多往来。嘉庆四年(1799),因为李文明联合铜金和尚等人率领山区民众将勐勐土司驱逐到缅宁(今临沧),清政府发兵围剿,铜金接受招安,云贵总督书麟因此免去了山区村寨应缴纳给土司的钱粮税赋,并设立了石碑,专门规定土司不得压榨山区民众。其后,总督又给铜金和尚颁发顶戴,许诺如果铜金能够管理山区民众、维持地方秩序,三年之后即向朝廷请命,封给他正式的官职。铜金接受招安,下改心一带南部山区以黄草岭、南兴为基地的头人鲁倮罗与铜金产生了矛盾,觉得自己受到了威胁。南兴是控制募乃银厂和澜沧江渡口的交通要地,强悍的鲁倮罗等人带领手下人进攻蛮糯,铜金和尚很快化解了危机。9

总体而言,1790年至1810年,经过杨德渊及其弟子们的经营,在澜沧江西岸山区逐渐形成了几个宗教政治中心,北部以蛮糯、坝卡为中心,李文明为首领,属勐勐土司辖地,被称为上改心;小黑江以南以南栅为中心,铜金、铜登等和尚为首领,属孟连土司管辖;更南部以邦奈、南兴、黄草岭为中心,杨金为首领,属于孟连土司辖地近澜沧江的“三勐五圈”一带(今澜沧县东部勐朗、勐滨、勐梭,圈糯、圈哲、圈岗、圈控、圈迈)。其中,铜金和尚的势力越来越强,逐渐吞并整合了各派系,成为上改心和下改心地区的共主。起初,云贵总督和地方官认为铜金和尚是汉人移民,因为他们传播的宗教与当地摆夷土司支持的小乘佛教不同。地方官经过调查后发现,铜金是当地出生的土著,并非汉人移民。“铜金系勐勐夷人,因其师改心和尚系属汉人,故习汉经,兼通汉语,尚非实在汉奸。”10在杨德渊最初传教的蛮糯、南栅一带的广袤山区,二三十年间,澜沧江两岸山区大量民众皈依了他传播的宗教,也接受了其弟子们的领导。在这个过程中,村寨内部及村寨之间民众的关系得到深入整合,各村建立了佛房,区域性的中心佛房也建立起来,村寨头人与佛房和尚融为一体,村寨的组织动员能力越来越强。但是,这种宗教与孟连、勐勐土司辖地人们信仰的小乘佛教截然不同,双方在政治利益和经济资源上的矛盾也越来越多。11

|

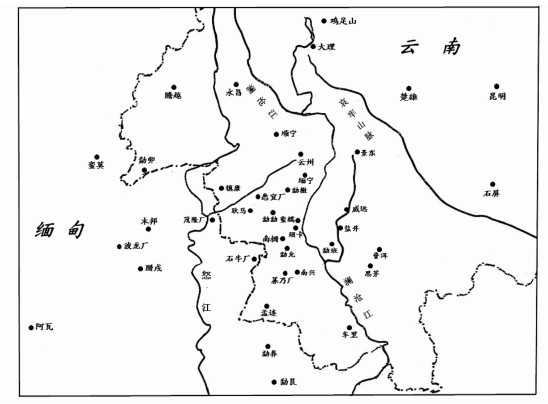

图 1 明清时期滇缅边疆地名示意图 |

杨德渊一派的大乘教在滇缅山区快速传播,其中一个主要原因是受到流动人口与山区矿业发展的影响。随着进入云南西南部的人口规模不断扩大以及矿业经济的发展,清初至清中期,新兴民间宗教的发展异常迅速并日趋复杂多样。在清康熙和雍正时期,鸡足山大乘教快速发展,到乾隆时期的18世纪50年代已经发展成为跨越云南、贵州、湖南、四川、江西、江苏及运河沿线的巨大网络。乾隆皇帝意识到其中的政治风险,命令云贵总督张允随严厉查禁鸡足山大乘教,并迅速拘捕了约1 500名大乘教和尚,还有不少像杨德渊这样的和尚逃往中缅边境,其中一大批人流入各大矿区和周围山区,12尤其在各银矿中,大乘教结合其他秘密社会组织,在矿工中很快发展起来(Ma,2011)。到乾隆后期,从澜沧江西岸的银矿区至东岸的盐井区,和尚们的联系网络与银矿和盐井的贸易体系交叉重叠。也就是说,和尚们的传教网络与贸易物流网络属于同一个社会体系,成为一个当地土司无法控制的宗教、经济与政治相重叠的系统。“此等汉僧人数众多,不独勐勐为然。其附近之孟连、车里、六困、勐班等处,遍地皆是,毋论倮黑、摆夷、蒲蛮等类,无不奉为神明,牢不可破。”13在澜沧江边建立的坝卡堡垒控制了澜沧江渡口和周围的山谷,由三层木栅和深壕沟围护,号称统领千户居民、上万人口,坝卡堡垒内有数百间草房围绕着中心佛房,周围的五十多个村寨都能听从其指挥调动。在嘉庆五年(1800)的一次动乱中,铜金和尚从佤山调来了由头人李小老率领的约六百人的战士,他们全是铜金、铜登的信徒。14

乾隆中后期,在云南南部矿区和澜沧江两岸山区传播不同教派的和尚不止杨德渊一人。鸡足山大乘教被清政府查禁之后,大量和尚流亡至中缅边境地区,与天地会、归根教等不同流派的秘密社会组织结合,清朝官员称之为“厂棍”“香匪”或“会匪”,其人数众多,至嘉庆初年地方政府已经无法禁止了。15“向来厂上之人,殷实善良者十之一,而犷剽悍诡异者十之九。厂中极兴烧香结盟之习。故滇谚有云,‘无香不成厂’。其分也争雄长,其合也并力把持,恃众欺民,渐而抗官藐法。”16而且,各大银矿多处边疆山区的土司辖地,政府不易管理。“山箐丛密本易藏奸,加以铜、银各厂砂丁类,皆犷悍之徒,近因厂情疲滞,更易流为盗贼。”17“厂分既多,不耕而食者约有十万人,日糜谷二千余石,年销八十余万石。又系舟车不通之地,小薄其收,每忧饥殍。藏亡纳叛,不问来踪,大匿巨凶,因之匿迹。此又民之害也。流亡日集,奸匪日滋,劫杀勾连,附夷索保,此又民之害也。至若邮递厂文,供亿厂役,种种难罄,亦无一非为民害也。”18在地方士绅和官吏看来,矿工组织成为难以管理又危害治安的一大隐患,而且,维持一个约十万人口的矿山工业和物流体系,每年需要农业部门供应超过八万吨(约八十万石)的粮食。

在江外山区,半农半商的土著与移民混杂,其中既有倮黑、摆夷、佧佤、蒲蛮、窝尼、蒙化等群体,也有从外地迁入的商人、短期矿工或者失业矿工等群体,他们长期往来于澜沧江两岸的盐井区和银矿、茶山各地,从事盐的贸易运输的人也不少(Giersch,2006:127-158)。也就是说,其实在威远江流域盐井区与矿区活动的大量人群,并没有清晰直观的“汉”或“夷”的身份区别。但是,地方官员往往把制造麻烦的人称为“倮匪”或者“汉奸”,只要给政府制造了麻烦,土著即被称为“夷匪”或“倮匪”,内地汉人移民即被称为“汉奸”。因此,官方档案中地方官员对这些组织起来企图“谋反”的人群的分类,并不必然代表他们在当地社会日常生活中的身份认同或群体身份。就此而言,官方报告常常是自我矛盾的,正如云南巡抚永保的报告所言:“盖因承平日久,中外一家,有民人就往夷地耕种者,亦有夷人依附汉人,来内地贸易居住者。历来彼此结亲,衣冠相混,语言相从,一时亦断不能区别夷汉。”19随着长期的地方经济发展、人口流动和社会整合,很难直接区分土著夷人和外地移民,而且不同族群长期通婚、贸易往来,在澜沧江两岸土司区域与府州县区域的交界地带,夷人和汉人实在难以截然区分。

自清缅战争之后至嘉庆元年(1796),虽然银矿生产日渐紧缩,但还能正常运作;位于深山之中的银矿生产的系统性运作,需要持续的粮食、劳动力和物料供应以满足大量与整个生产链和供应链相关的人员的生活需求。但是,经过长期的开采冶炼,矿厂运作成本越来越高,主要原因是薪炭运输成本不断增加,且劳动力成本也随着开采的深入而增加。在这种情况下,矿区的物流供应变得日益紧张,物流供应的风险随之升高。因此,嘉庆初年滇缅边疆银矿的崩溃,除了因矿山资源逐渐匮乏导致的生产萎缩之外,另一个重要的原因是物流供应链运作不畅或中断影响了生产。例如,物资供应短缺或者中断之后,冶炼随之停滞,造成一部分劳动力闲置,每天的粮食消耗照旧,产出却大受影响,劳动力成本和生产成本大幅上升。如果不能及时调整,生产就会停滞。也就是说,矿山生产是一个连续性、网络性且对配合度要求非常高的组织化运作体系。即便盐的供应不过是整个茂隆、募乃、悉宜等矿山物流体系中的一小部分,但是作为不可或缺的消耗性生产物料,如果盐的供应受阻,矿山整体的运作即刻受到影响。一旦部分环节影响了整体的生产,马上就会出现劳动力剩余的现象。这样一拖延,部分边缘劳动力将首先被排挤出来,成为第一批失业矿工。

由杨德渊、铜金和尚等人建立起来的“五佛五经”政治宗教系统,其整合、兴起的过程正好是重新整合茂隆、募乃、悉宜三大银矿溢出矿工的过程。于是,在矿山周边,“五佛五经”政教体系迅速发展起来。可以说,随着矿山生产和物流供应体系的崩溃,高度组织化的“五佛五经”佛王体系很快承接了矿工和在周边山区村寨形成的、运作多年的物流支持系统的统合机制,成为矿山体系的社会替代。举例来说,像茂隆银厂、募乃银厂这样的大规模矿业系统,要维持任一银厂顺畅运作,至少需要三万人直接参与,20其中包括矿工、往来各地运输的马帮、负责烧炭的村寨(如澜沧老炭山)、提供蔬菜的村寨(例如竹塘的咸菜加工业、菜地)、提供稻谷的坝区、供应柴薪的村寨、负责贩运盐和铁等物料的村寨,等等。也就是说,这一带山区大约十万人在短短十年左右的时间失去了工作,这将带来社会危机。同时,铜金和尚代表了能够迅速将这些陷入混乱的村寨组织起来的力量,成为当地民众寻找新出路的重要方式,其方法是将原来矿工秘密组织的领导力转化为地域性的村寨组织,以南栅和蛮糯为中心、以世袭的佛王为政治首领和宗教宗师,即由南栅“佛王”(拉祜语称之为“厄沙佛祖帕”或“洛底帕”,意为作为王、龙或皇帝的佛爷)、区域性的五佛爷和佛房及村寨佛房组成的三级佛王体制,民众称之为“五佛五经”,官方文献称之为“四大佛房”“五佛房”“六佛”等。21在这一发展过程中,铜金和尚脱颖而出成为领导山区民众与孟连土司、勐勐土司和耿马土司对抗的领袖,短期内山区村寨仍然能够从坝区获得粮食,补充因矿山收入损失而减少的粮食供应。因此,嘉庆初年不时碰到的春旱虽然导致粮食减产并加剧了山区的粮食短缺,但主要的问题是当矿山生产及供应链运作不畅时,如何解决区域性人口集中形势下因现金收入不足导致的粮食供应短缺的问题。当然,经过一段时间的发展,“五佛五经”体系下的山区梯田水稻种植也发展了起来,粮食供应逐渐实现了平衡。

具体来说,嘉庆元年(1796),威远同知孙峻德下令禁止威远江流域各盐井的灶户以私盐或余盐方式向澜沧江西岸山区各地供盐,将长期以来与山区的交换和贸易列为“走私”。“以灶户走私有碍官引,严行禁止。倮夷无盐可换,未免日食稍艰,遂勾结边外野倮,窜入勐撒江内之牛肩山,欲抢井地。”22此外,当云南各地官员因上级查办盐课被挪用导致的亏空之时,江外茂隆、募乃和悉宜三大银厂的生产也正因资源日益枯竭、生产成本不断上升而停滞不前,加之盐的供应链骤然断裂,很快引起了一系列连锁反应,例如大米、油、薪炭的供应受阻,致使矿区生活、生产成本上升,劳动力成本提高、生产亏损,三大银矿的生产体系加速萎缩甚至停滞。随之引发了社会反应,即失业工人大量卷入到由矿区经济萎缩引发的地方政治动荡之中。嘉庆五年(1800)至嘉庆八年(1803),由盐政危机引发的社会冲突日趋严重,云南盐政不得不将盐的供应逐渐改为由民间自行运输销售,危机得以稍稍缓解。23不过,由盐政危机与矿山资源枯竭引发的矿区社会失范及由此激发的一系列山区社会的重新整合和文化变化已经一发而不可收。可以说,这是乾隆时期长期积累的社会经济和政治矛盾在嘉庆初年的一次集中爆发。矿山物流供应不畅、盐政危机、矿区生产成本上升,共同导致了矿工的相对过剩,大量失业矿工从矿区溢出,致使周围山区的社会经济生态失去平衡。嘉庆五年之后,滇缅边疆陷入了无休止的社会动荡,整体而言,这是清代云南矿业经济衰退的第一步,其后的回民起义则是第二步(马健雄,2014)。

从直接诱发因素来看,银矿萎缩是因国家政策变化引发的社会经济问题,但是这些问题却环环相扣,与此后山区社会的剧烈变迁密切相关。大量失业矿工于嘉庆五年(1800)至嘉庆十五年(1810)间在耿马、勐勐、孟连一带山区徘徊;当然,也有一些矿工积极寻找出路,有的转移到新开的涌金厂、白羊厂、金牛厂等银铜矿区,有的则努力开办新的矿厂。在进攻李文明之后,清政府也鼓励失业矿工在勐勐一带寻找新的银矿,但成效不大。24在这样的情境下,山区倮黑在铜金和尚的影响下组织起来,卷入了山区社群与勐勐、孟连等土司对抗的政治冲突中,这一系列冲突主要发生在嘉庆元年(1796)至嘉庆十八年(1813)。

(二) 地方官员的策略在建立山区佛寺、掌控佛房控制权的过程中,铜金和尚还频繁与各地商人接触,控制了募乃银厂及邻近地区的私盐贸易。威远江是澜沧江东岸的一条支流,在沿江河谷中,集中分布着抱母井、茂篾井、香盐井等九个盐产区,按官方定额年产盐200余万斤(谢体仁,2016:146)。实际上,威远江沿岸的盐产量远远多于定额(约900万斤),原因即澜沧江西岸大量人口的生活用盐及各大银厂的生产用盐一直由威远江沿岸各大盐井供给。铜金和尚甚至与威远厅的盐井课长周文学分工合作,成为私盐运销的合伙人,周负责向铜金和尚供应产盐,铜金则与商人们合作负责向各银厂及山区村寨提供私盐。

在澜沧江东岸的各府州县,即直接负责管理与联络耿马、孟连、勐勐等地土司事务的普洱府威远厅和思茅厅、北部顺宁府所属的缅宁厅等,地方官员非常在意边疆秩序的安定。由于各大银矿区在嘉庆四年(1799)之后产量锐减,越来越多的矿工失去了工作,他们四处活动,间或到富裕坝区抢劫粮食,组织起来的山区村寨甚至拒绝向土司缴纳赋税。意识到山区失业矿工问题逐渐威胁到了社会的安定,云贵总督书麟等人与各地方知府、知县积极筹划,设法寻找清政府在山区的代理人,以达到缓和山区社群与土司的矛盾、平息争议、稳定社会秩序的政治效果。自然,铜金和尚成为地方官员心目中的绝佳人选。地方官员希望利用铜金和尚的宗教影响力和地方人脉关系,协助自己处理盗劫案件、协调山区村寨与孟连土司之间的争议。

另一方面,清缅战争之后,云南各地方政府由于战争期间的军需物资供应、运输劳役等开支积累了大笔财政赤字。随着时间的流逝,经手官员离任之后,账目更加难以追查,从云南省至各府州县,地方财政亏空严重。在这种情况下,如果调用军队来解决山区治安问题,地方官员及财政显然难以承受。嘉庆四年(1799),总督、知府等地方官员向朝廷建议采取招抚策略,向铜金和尚授予土司职衔,让他帮助地方官管理山区民众。地方官员的建议和讨论源源不断地以奏折的形式传到紫禁城中的皇帝手里,嘉庆皇帝事无巨细地参与并主导了对铜金和尚采取或“剿”或“抚”的政治措施。不过,从嘉庆四年(1799)至嘉庆十八年(1813)的十多年间,从故宫档案中可以看到,不论是皇帝、地方官,还是铜金和尚及孟连土司,不同的参与者以不同的立场和角度参与到事件的协商过程中,在相互摸底的拉锯中谋求各自的利益,但是他们对此时边疆社群面临的清朝和缅甸两个国家的政治大局却茫然无所适从。因此,银矿生产的萎缩、孟连土司管理体系的崩坏,缅甸和暹罗在中南半岛的兴起,在这些外在条件和政治地理格局的限定之下,皇帝的决策和铜金和尚的谋划都被限定在一个边疆政治的地方性框架内。

嘉庆五年(1800),铜金和尚应威远地方官的要求,帮助官府捕获了率领山区民众和失业矿工渡过澜沧江到盐井区抢劫的杨金等邦奈一带的村寨头人。铜金跟知府、道台协商,承诺协助维持“江外”即澜沧江西岸山区的社会秩序。在银矿萎缩、失业矿工四处流动寻找生活出路的情况下,孟连土司不时向清政府报告社会治安恶化、坝区摆夷村寨遭到山区强人骚扰和抢劫的问题。地方官当然不愿意让事态扩大、自找麻烦,否则考核升迁也会受到影响;同时铜金和尚又保证,自己完全有能力维持这一带山区社会的稳定局面,更不会给官府和土司找麻烦。但是,铜金提出要求,三年之后即嘉庆八年(1803)时,官府应该对他的成绩给予表彰。也就是说,他需要国家的正式授权使自己控制山区社会的权力合法化。铜金进一步提出要求,请求官府允许他还俗,更名为张辅国,这样他才能担任世俗的官职。铜金明白地方官也希望他这样做,在一定程度上,向皇帝提出合法化铜金的官方代理人身份的要求是铜金和尚与地方官的合谋。但是,这一要求必然在制度上削弱孟连土司,因为在山区新设官员意味着该地区部分地被“改土归流”。对康熙、雍正、乾隆这样的皇帝来说,改变边疆的政治框架恐怕不是太大的挑战,但是对新登基的嘉庆皇帝而言,他做决定时就小心谨慎,不愿冒险。就铜金一事,地方官员其实并不了解皇帝的想法。

经过长期的开发,波龙银厂在清缅战争中被摧毁,茂隆厂于嘉庆五年(1800)关闭、25募乃厂于嘉庆十五年(1810)关闭、悉宜厂于嘉庆十七年(1812)关闭。十多年间,银矿生产停滞,一方面是因为矿山生产萎缩、物流不畅、开采成本上升,产量锐减导致越来越多的矿工失业,这些失业矿工也加入到以铜金等为首领的倮黑队伍中,到澜沧江以东各地或耿马、勐勐土司辖地抢劫粮食。26另一方面,孟连土司无法有效控制募乃银厂,银矿的定额银课长期拖欠(募乃厂为定额税,茂隆厂、悉宜厂则为“尽收尽解”的比例税制)。在南部的下改心,孟连土司向山区民众的派款不断加码;北部上改心地区的民众则联合抵制,将勐勐土司驱逐到缅宁,要求清政府在勐勐实施“改土归流”,废除勐勐土司大量摊派的“夫马”运输劳役以及额外的税赋银两。27早在乾隆十年(1745)时,勐缅即因地方民众向云贵总督申述土司摊派繁重,又“沟通缅甸”,希望政府“改土归流”,28次年勐缅即“改土归流”,设置缅宁厅。因此,李文明等人组织山区民众将勐勐土司罕朝鼎驱逐到缅宁后,即以“民众希望将勐勐地方仿照缅宁方式‘改土归流’”的理由要挟土司。嘉庆元年(1796),以倮黑和失业矿工为主的山区民众开始在北部山区的蛮糯、坝卡聚集,他们切断了交通线,占据了勐勐城,完全控制了北部的澜沧江渡口。这次行动的领导者李文明借助铜金和尚的宗教影响,以坝卡为中心,在澜沧江西岸的村寨中广建佛房,将原来蛮糯佛寺的影响进一步向基层扩大,通过在山区村寨发展信徒进行宗教和政治动员。很快,以坝卡、蛮糯两地为中心,有超过七十个村寨参与了驱逐勐勐土司的行动。李文明等人控制了联接大蚌渡口、打环渡口的丙别市场后,又在坝卡等地建设了六个军事堡垒,从坝卡、蛮糯、丙别通往勐勐和矿区的交通及物流往来被切断。嘉庆五年(1800),顺宁知府上报总督,在总督书麟的指挥下,清政府派军队从缅宁和威远东北两面夹击,攻占了这一带村寨,李文明等首领被杀,铜金和尚率领众信徒投降。29为了平息山区民众对勐勐土司罕朝鼎的愤怒,总督将逃亡缅宁的勐勐土司罕朝鼎发配到大理府太和县,交给当地官员看管;命令他的儿子继承土司的职位并废除了不合理的摊派和劳役。30但是皇帝并没有实施“改土归流”的决心,在嘉庆时期,应付各地以宗教运动的形式发起的政治抵抗成为清政府主要的治理压力,“改土归流”不再成为皇帝与朝臣们讨论的政治议题。

云贵总督书麟清除李文明势力之后,考虑到在当地驻军的困难,且铜金作为宗教领袖又积极向政府靠拢,属于值得招安、可资利用的势力。总督于是支持铜金和尚统合山区各派势力,希望铜金能够在三年内帮助清政府清除南部杨金的势力。云贵总督书麟许诺,如果能够达成这样的目标,三年后即嘉庆八年(1803),清政府可以正式委任铜金和尚为地方官。嘉庆五年,杨金等人率领两千多名山区民众(其中包含不同的人群,有土著、失业矿工、外地移民,但是清政府统一将其视为“倮黑匪”和“汉奸”),过澜沧江占据了威远牛肩山,试图占领威远江盐井区。31嘉庆八年(1803),清政府调集军队,将杨金的势力驱逐到澜沧江以西。对总督和府州县官员来说,如何安定边疆社会秩序是一个极大的挑战。在他们的谋划中,一方面要鼓励和支持矿工寻找新的矿源,另一方面要努力招安铜金和尚,希望利用铜金和尚的宗教影响力,由官府向他授权,让他代表政府来管制山区,并缓和与土司的矛盾。此外,官员们希望尽快平息冲突的一个主要原因是考虑到地方政府的财政压力。在盐课危机还没有解除的情况下,调动军队在澜沧江以西的山区发动军事行动对地方政府来说是极大的挑战。当地产粮有限,驻扎军队时粮食运输困难;江外山区崇山峻岭面积广大、森林茂密,加之夏季疟疾爆发无法驻防,战争只能在冬天进行,战事结束即须撤退。既然无法在当地驻军,短期的军事行动并不能解决长期的社会问题。也就是说,失业矿工、山区村寨与土司之间的矛盾,土司体制内部的问题以及边疆土司之间复杂的政治关系,由此引发的冲突并非短期的军事行动能够解决。云贵总督伯麟及地方府州县官员刚刚经历过与缅甸的战争,他们深知在澜沧江以西驻扎军队将面临疾病与后勤供应的巨大风险。既然无法长期派军队驻守,皇帝也同意采取招抚铜金的政治策略,加之嘉庆五年(1800)既已许诺委任铜金和尚为官,32因此,嘉庆七年(1802)四月,威远同知委派茂篾盐井课长周文学作为联络人,与铜金和尚联络,请铜金帮助清除杨金势力,另一个矿山首领周君宠也愿意帮助官府招抚铜金。33周文学虽然是盐井税官,但通过铜金和尚与矿商有生意往来,也就是说,铜金在蛮糯、南栅佛寺还参与了盐井与矿山之间的私盐供应,并且与各种各样的商人联系密切,扮演了矿工和矿商的保护者和中间人的角色。

作为宗教导师和地方村寨信任的政治领袖,铜金和尚与缅宁、威远等邻近州县的地方官不断进行着相互试探和协商,以谋取最大限度的政治利益。这个过程也通过总督、巡抚的奏折不断地传达到紫禁城,嘉庆皇帝甚至直接提供了指导意见。这样,嘉庆皇帝、铜金和尚、孟连土司、地方官和各路商人就澜沧江西岸的事态变化共同协商、摸索,同时也相互试探、角力。

铜金和尚明白政府的招抚策略和地方官的想法。他通过周文学回复威远同知说,僧人没有合法的官方身份,就无法帮助政府查拿犯人、不能代理官府管理山区村寨的职责。铜金和尚借机表达了愿意为官府服务的强烈愿望。作为出家僧人,这样做是不合法、不合情理的,因此他请求官府颁发官印、授予自己官职,让他成为政府的一名官员,这样他就能听从命令。出于稳定边疆的考虑,顺宁、普洱两地知府和地方军事首长、驻普洱镇的迤南道道台、顺宁协的参将等人都积极支持铜金和尚的请求,并通过云贵总督向皇帝报告。嘉庆皇帝虽然同意了招安铜金的政策,但拒绝了授予他正式官职的请求。在上谕中,嘉庆皇帝作出如下判断,“孟连与铜金势不两立,将来必有事故”。34很明显,如果官府任命铜金为地方官员,就等于部分废除了孟连土司的权力,必然引起孟连土司对地方官的怨恨,也可能引发更多的政治冲突,但是铜金和尚的势力还没有强大到能够取代孟连土司的地步。最后,地方官基于皇帝的意见,向改名后的张辅国发放了官服(顶戴、官印、银牌),并发放白银5 000两作为酬劳。

地方官的考虑与皇帝不同,他们认为铜金和尚远没有皇帝认为的那么不可信任,更重要的是他可以帮地方官解决很多麻烦。嘉庆八年(1803)夏天,铜金和尚渡过澜沧江面见了主要的地方官员,给地方官员留下了深刻印象。云南巡抚永保和云南提督乌大经派人通知孟连土司刀派功过澜沧江到威远,与普洱镇总兵书成、顺宁府知府福桑阿、威远同知刘大鼎在勐嘎(今景谷县永平)会面。云南南部所有重要官员按计划会集,希望调解孟连土司与铜金和尚及山区民众的矛盾。为了按时会见官员,铜金和尚等人七月二十日就来到澜沧江边大蚌渡口,但是因雨季江水大涨,无法过江,一直在江边等待水退,直到八月十七日才过江与等候他的官员见面。跟随铜金一起到来的头人们报告说,孟连土司一向苛刻对待山区民众,近年增加了很多摊派。过去三勐五圈一带(即下改心地区,今澜沧县)山区民众总共应缴的定额钱粮为一百多两银,孟连土司要求增加到一千两,各村寨的头人都在抵制。自从嘉庆五年(1800)总督书麟委派铜金为地方土目后情况就变了,头人们向官员报告说,目前在山区愿意服从铜金的村寨人口加起来有两万多。而且,铜金只不过是个和尚,孤身一人而已,大家愿意听铜金的,是因为他讲道理、办事公道,而且大家也并非要反叛土司,主要是因为土司的摊派太多,无法承受。官员们表示,那些应该缴纳的钱粮还是要缴,否则就是造反了。头人们和铜金向官员表示,既已归顺天朝,情愿将钱粮交给地方官,由地方官转交给孟连土司,这样不至于受到盘剥。官员们表示,此等钱粮是孟连土司应该收的,如果由内地官员来收,就是内地官员干预土司事务了。而且,由内地官员代收后转交给土司,这是体制所不允许的。在这里,地方官员强调了体制的重要性。不过,地方官员的意见是请头人们与铜金协商,让铜金向山区村寨收税。既然三年前云贵总督书麟已经委任铜金为土目,现在皇帝也同意了让铜金还俗改名为张辅国并颁发了印信,他可以自称“土目张辅国”,也可以使用公文禀贴向孟连土司报告,他的上司还是孟连土司,税银则由张辅国代收并转交土司。这些山区头人出具保证书,并交给政府官员。地方官虽数次通知,孟连土司最后仍然回信表示:现在正在处理重要的边防事务,无法分身前来与铜金和尚调解,只要官府商议决定,孟连土司一定遵从。地方官员因此判断,孟连土司不敢出席,恐怕是自己理亏,更担心自己的问题被倮黑头人们揭发,所以不敢来对质。府州县官员们也觉得孟连土司处理失当。本来是孟连土司向官府控告铜金和尚侵占土司辖地,结果被控告的人都来聆讯了,原告反而托故缺席。这件事让地方官对铜金的态度大为改观:他们一方面觉得铜金态度恭顺,另一方面觉得铜金得到民众的支持,与孟连土司大不一样。在奏折中,云南巡抚写到,“其向称僧人者,并非和尚,竟系喇嘛,着黄衣,与西藏无异。又加以素日甚能笼络人心,机巧诡诈,所有土司扰累众人之事,而张辅国皆矫其弊而行之,是以众夷心悦诚服。看其光景,于内地可保其暂且无事,而日久力量逐足,其附近各土司之人,亦难保其不无渐次收笼”。35地方官预料到了铜金改名张辅国后影响势力会迅速扩展,不过对比孟连土司的行为,铜金反而赢得了地方官员的同情和支持。

于是,地方官向铜金保证,待还俗以后只要他能够打败其他南部山区不服从土司、经常过江骚扰盐井一带的杨金、罗小二、鲁倮罗等人的势力,特别是如果能够捕获杨金和罗小二的话,地方官还会颁发更高等级的官印、授予他正式官职。也就是说,地方官一方面支持张辅国继续统合山区各部分力量成为山区共主,另一方面也借此向孟连土司表明官方的立场,将三勐五圈即孟连土司管辖的大半区域,直接划归张辅国管辖。换句话说,地方官员们承认并支持张辅国的领导,但他仍未得到皇帝的正式授权。

(三) 嘉庆皇帝的反应就是否批准授予铜金和尚(即张辅国)官职一事,嘉庆皇帝明白这是要在处理铜金和尚与孟连土司的关系上做出决定,这个决定关系着边疆土司制度是否需要更改的问题。嘉庆皇帝此时并不清楚孟连土司所面临的困境,也不明白东南亚局势的转变正如何重塑着云南与缅甸、暹罗的关系。不过,这一变化中的政治地理格局缓慢地影响着孟连、勐艮、车里等土司与缅甸和清朝的往来方式,也间接影响着山区民众的日常生活。接到永保的奏折后,嘉庆皇帝首先做出的反应表明他采取了保守策略:因事涉朝廷对土司制度的立场和态度,因此绝不进行任何修改,一旦在孟连土司的辖区任命了新官职,就意味着改变了孟连土司的官方地位,官府必须给出一个理由。彼时,清缅战争刚刚结束,朝廷不久前欢欣鼓舞地接待了恢复朝贡的缅甸国王派来给太上皇祝寿的使者;在战争中,清朝失去了勐艮和木邦两个土司的控制权,木邦土司全家因忠于朝廷,被迫迁到云南安置,缅甸占据了木邦之后,另设新的土司;勐艮也处于清朝、缅甸和暹罗三国的拉锯局势之中。但是,关于孟连土司为何不能出面与地方官员接触、缅甸一方如何影响了孟连土司的活动,嘉庆皇帝并不了解。

因此,除了简单判断出孟连土司与铜金和尚的关系是涉及边疆政治制度的重要问题之外,嘉庆并不愿意做出任何决定来改变现有制度,他只希望能够维持土司制度,照章办事。36他认为,如果任命了铜金,就等于部分废除了孟连土司的职权,可能引发孟连土司对地方官员的怨恨,甚至引发更多的政治冲突。于是,嘉庆指示地方官员,对于铜金,可以奖励但不能授职,当然可以准许他改名为张辅国,也可以颁发官服、顶戴、官印、银牌和奖金,酬谢他帮助官府捉拿凶犯、维护商路的畅通。既然皇帝这样安排,地方官只能照办。地方官向孟连土司发文称,现在官府任命张辅国为管理南兴地方的土目,给予官服、顶戴,颁发木质钤记而非官印,但他仍然是孟连土司辖下的一名地方土职,代理孟连土司向山区村寨收税的事务,即定额税“山水银”,之后须由张辅国转交孟连土司。

铜金和尚虽然改名为张辅国,但是他的策略并没有完全成功。道台、知府、总督等官员估计,改名之后张辅国的身份已经部分官方化、合法化,在孟连土司羸弱的情况下,他的政治势力必定迅速膨胀。不过,相比孟连土司的不善沟通,张辅国在文化上、语言上与官员们能够相互沟通了解,在情感上他们更加偏向张辅国。张辅国被授予“南兴土目”一职,作为宗教导师,本来他的控制中心是距离南兴百里之遥的南栅佛寺,然而南兴是澜沧江渡口通往募乃银厂的交通咽喉,占据了南兴就很容易控制募乃银厂。对此,嘉庆皇帝和高级官员并不了解,不过像威远厅的盐井课长、威远同知这样的地方官员自然非常清楚。第二年即嘉庆九年(1804),张辅国完全控制了募乃银厂,孟连土司再也收不到募乃厂的银课。张辅国领导下的倮黑山“五佛五经”势力已经逐步向南扩散到车里(西双版纳)土司所辖的山区。嘉庆十年(1805),整个澜沧江西岸原来由孟连土司管辖的山区五圈,即五个缴纳定额税的“圈”一级赋税区域,已经完全被张辅国控制。地方官员对张辅国的工作极为满意,云贵总督伯麟向嘉庆皇帝报告了张辅国对管理地方的重要性,并请求皇帝给予张辅国更高级别的正式官职。嘉庆皇帝一再指示,决不能授予张辅国官职。

嘉庆九年(1804)正月,铜金改名为张辅国后组织武装围攻杨金,将杨金斩首。这样,他管辖的人口达到三万多人,包括土著倮黑、佤和不同来历的汉人移民,其中两万多人是以南栅为中心的居民,一万多人是原先由杨金管辖的南部山区居民。37他以南兴土目的名义制作了一百五十面银牌(奖章)颁发给各村寨头人,正式确定了南兴土目与各村寨的关系。嘉庆四年至嘉庆九年,五年时间,张辅国成为上改心及下改心地区的实际统治者,获得了官府的授权并控制了通往募乃银厂的交通线,代理官府收税。但是,嘉庆皇帝坚决反对地方官向张辅国正式授予官职的提议。嘉庆九年四月,在讨论如何嘉奖张辅国时,嘉庆皇帝坚持认为无论铜金改名张辅国后如何竭力为朝廷办事,始终“只可加赏,不可授职,此人终不可信用,后必为蛇足之患”38。

此后,张辅国进一步请求官府授予更正式的官职时,官方总是以赏赐绸缎应付。既然皇帝认为张辅国不可信任、不能以正式官职任命,地方政府也不敢以更高的封官来满足张辅国的要求。显然,张辅国也意识到向官府索取权力已经到了极限,不再有进取空间,也就放弃了与官府更加接近的努力。此后,张辅国调整策略,与孟连土司展开了直接对抗以扩大自己的影响,致力于将整个江外山区整合到以南栅佛房为中心的政教体系中。嘉庆九年(1804)以后,张辅国逐渐将山区的纳税人口从孟连土司手中转移到南栅佛房控制的范围之内,孟连土司失去了地盘。张辅国迅速将控制范围扩大,政治力量也越来越强。至嘉庆十年(1805)前后,澜沧江以西的山区逐渐成为南栅佛房体系的控制范围,“五佛五经”的山区村寨佛房体系形成,由张辅国的子孙后代继承南栅统治权的“佛王”政教体系稳定下来,一直持续到光绪十四年(1888)前后。39

就孟连土司一方而言,长期以来,土司职权的继承问题始终困扰着历任土司,内部的分裂和冲突持续削弱孟连土司的力量,导致其不但失去了对银矿的控制,对张辅国势力的挑战也束手无策。问题是,孟连土司既然已经向官府控告了铜金,为何又不敢与铜金等人一同会见地方官员呢?这一方面与孟连土司内部复杂的继承权争议有关,另一方面孟连土司因内乱失去了对募乃银矿的控制权,拖欠了大量矿税以致不敢面对官府。

作为官方权力的最终来源,皇帝认为张辅国必为“蛇足之患”的时刻,也就是张辅国被限定为只能成为官府“蛇足”的时刻。显然,皇帝是在缺乏对缅甸政局的了解、对边疆社会状况和银矿区社会面临崩解的局势毫不知情的情况下,出于维护边疆稳定的愿望做出的决定。此后局势的发展表明,皇帝的态度逼迫张辅国走上了一条与清朝国家对抗的道路;而此时的孟连土司因为职权承袭、暹罗的入侵和缅甸的强势,正逐渐失去管理日常事务和维持地方安定的政治功能。

(四) 张辅国的兴起与孟连土司的衰落张辅国崛起的几年,正值新任孟连土司刀派功年幼,土司事务全权由其叔父刀派尚掌控的时期。在此期间,依附于暹罗曼谷王朝的戛于腊势力随着清缅战争后缅甸势力的收缩而强盛起来,并不时入侵勐艮土司辖地,威胁着孟连(孙来臣,2010:92-102)。孟连土司因其与勐艮接壤的关系,或者向缅王示好以寻求保护,或者向暹罗靠近以联合勐艮。对于孟连土司的两难境地,顺宁府、普洱府一方既无能为力,也不愿牵涉其中。此时,清朝政府的角色在云南、缅甸、暹罗交界一带的土司关系中已经完全退出,全然放弃了清缅战争之前在军事上对这一带的控制。在这样的情境下,张辅国能够迅速崛起是因为他了解到,此时的孟连土司完全处于在缅甸和暹罗的夹缝中疲于奔命的困境;另一方面,地方官考虑到清缅战争后得之不易的喘息机会,竭力避免牵涉到孟连土司与暹罗和缅甸的三角关系中,地方官主张以张辅国为替代,寻求维持山区社会稳定的办法,这同时也是维持边疆局势的稳妥策略。

在云南与缅甸交界的耿马、孟连一带土司辖地,通常“勐”是坝区的政治组织,“圈”是山区的政治组织。在孟连土司的管理体系内,明末清初以来,孟连宣抚司统辖怒江与澜沧江之间的区域,北部与耿马宣抚司以小黑江(辣蒜江)为界,南部与车里(今西双版纳)以景迈茶山南缘的勐满为界。清初云贵总督张允随称其方圆两千余里,其行政范围可分为九勐、十三圈。明初以来,孟连土司一直属于永昌府的管辖范围,土司的继任承袭事务都要经由永昌府知府向朝廷礼部申报,但是土司属于武职,隶属于兵部。按照驿站制度,孟连土司到永昌有二十八站,距离普洱府、镇沅十四站。清乾隆二十八年(1763),孟连改属顺宁府。明后期以来,孟连土司辖地内的募乃银厂即已开采,至康熙五十八年(1719),土司刀派鼎向北京进贡大象,并开始缴纳募乃银厂税银每年600两,另加上明代以来每年缴纳的差发银48两。此时,在募乃厂聚集的矿工、商人等约一万多人。刀派鼎获得清政府的认可之后,银矿开采的规模进一步扩大。至雍正八年(1730),由于孟连土司曾派兵帮助清政府在威远镇压抵抗“改土归流”的摆夷土司和倮黑等山区民众,作为奖励,清政府将银课减为300两。40

雍正十年(1732),土司刀派鼎去世,土司正妻(掌印夫人)无子;妾木氏八岁的儿子刀派春理当继任土司,但是刀派鼎的堂兄弟、勐朗(今澜沧县勐朗坝)头目刀派烈控制了实权,孟连正在申报刀派春继承土司职务之时,刀派烈又被竞争对手刀派猷杀死。乾隆元年(1736),刀派猷将刀派春母子迁到孟连与勐艮的边界勐马监护起来。鉴于孟连长期群龙无首,勐勐土巡检(即勐勐土司)罕戴亲联合募乃银厂的客长、课长等人,联名向永昌府知府和军事机构永昌镇及云贵总督报告此事。至乾隆十二年(1747),云贵总督张允随派遣永顺镇、普洱镇的军官们出面,将刀派猷全家送到昆明监视居住,并宣布由刀派春接手土司事务,将刀派春母子安置到募乃银厂保护起来,孟连的局势才逐渐安定下来。乾隆二十七年(1762),刀派春被流亡至波龙银厂、石牛银厂的南明永历遗民集团首领宫里雁杀死,清政府抓获并处死了宫里雁,又立刀派春的儿子刀派先为土司。41但据地方官报告,刀派先与缅甸雍籍牙国王有亲戚关系,与缅甸国王往来密切。42同时,雍籍牙与暹罗的军队在孟连、勐艮一带发生了冲突。乾隆二十七年十二月(1762),缅甸雍籍牙(木梳)军队渡过怒江,进占耿马土司和孟连土司领地,云贵总督命令茂隆厂矿工组成民兵配合耿马土司防守怒江渡口,清缅战争爆发。43

勐艮土司去世后,乾隆三十二年(1767)勐艮发生了两兄弟因争袭土司引发的冲突。清政府支持哥哥召丙,缅甸雍籍牙国王支持弟弟召散,此时清缅战争已进入第五年,双方处于胶着拉锯的状态,召散请求缅王雍籍牙攻打召丙,召丙向云贵总督求援,清政府派哈元生率军到达勐艮,驱逐了缅甸军队(刀派汉、刀建民,1986:18)。结果,缅军掉头反扑,沿怒江北上攻占了孟连、耿马和车里(今西双版纳),接着又占领了募乃银厂和上允等地,后因清军的攻打才撤回阿瓦。战争期间,孟连土司刀派先病死,下勐允头人刀派新被立为新的孟连土司。至乾隆五十六年(1791),刀派新之子刀派功继承了土司职位。44由于刀派功年幼,由上勐允土司刀派尚代理土司职务(刀派汉、刀建民,1986:22)。

刀派新、刀派功任土司时,经过清缅战争,孟连遭受到巨大的打击。此时,募乃银厂已经被铜金和尚领导的山区倮黑势力控制,当衰落的孟连土司已经无法从募乃银矿征收矿课之时,孟连每年还需要向清政府缴纳固定厂课银300两。清缅战争结束后,随着清朝政治实力的衰退,缅甸又开始向孟连索要银矿税和门户税,迫于军事压力,孟连土司不得不向缅甸国王缴纳每户五钱银的门户税。羸弱的孟连土司一方面失去了银矿的利益,另一方面还要向清朝和缅甸两边交税,陷入了财政困境(刀派汉、刀建民,1986:18)。既然清政府在与缅甸的战争中无法获胜,也无力出兵保护自己免受缅甸雍籍牙王朝的攻击,孟连土司只好自己想办法对付,不能不向清政府和缅甸国王交银课,就只好向山区村寨多收银两。可是这样一来,必然遭到山区民众的抵制,铜金和尚乘机崛起,此时正值孟连新任土司刀派功年幼、孟连土司大权由上允土司刀派尚掌握的时期。勐艮(景栋)与孟连两地土司之间长期维持着紧密的联姻关系,孟连土司刀派功看到银厂被张辅国控制,设法获得勐艮土司的援助夺回募乃银厂。刀派功向母亲的娘家勐艮土司求助出兵,许诺联合打败张辅国的佛王政权之后,愿意将孟连土司三个勐的土地割让给勐艮作为交换。此时,勐艮土司的弟弟正被暹罗囚禁在大城(阿育他雅),勐艮土司时常要寻求缅甸国王的支持和保护,免不了受制于缅甸;而缅甸、暹罗之间围绕着勐艮产生的冲突又影响到孟连的稳定。可是,年轻性急的刀派功又向邻近的孟养土司求助,许诺如果孟养土司能出兵打败张辅国,他可以重新划分孟连与孟养之间的边界。嘉庆十年(1805),刀派功带了三百名兵练到勐艮帮助抵抗暹罗军队,途中到孟养借宿时,少年土司刀派功被暗中投靠了暹罗的孟养土司杀死,土司官印也被抢走。45清政府只好又任命刀派尚为孟连土司(刀派汉、刀建民,1986:25)。

清缅战争后,暹罗辖下的戛于腊(今清迈一带)的实力逐步增强,孟连、勐艮一带陷入了缅甸、戛于腊与清政府的拉锯局势之中。考虑到清朝在与缅甸的战争中无法取胜的尴尬情形,清朝官吏对与缅甸和暹罗的战争非常谨慎,不愿意直接涉及,可是孟连紧邻勐艮,无法置身事外。云南地方官员不愿在清缅战争好不容易结束之后又惹上麻烦。于是,张辅国就在这样的形势下左冲右突,带领其信众和弟子寻找取代孟连土司的机会。

本来山区银矿是孟连土司的财源,土司按照定例抽税,长期以来积累了大量财富。孟连土司在明朝募乃银厂开始大规模开采的时期即已向明政府报税。在孟连土司辖地的中部山区,刀派鼎任土司时,他看到佤山北部由于茂隆银厂的开发获得很多利益,于是主持招募矿商,扩大了募乃银厂的开采规模。募乃银厂与茂隆银厂距离不远,茂隆银厂及周边波龙、石牛等银厂的开发也为募乃银厂的发展提供了劳动力、技术等支持条件。不过,募乃银厂在明代即已开采,据“募乃厂龙王庙碑”的碑文记载,该庙早已设立了“李公指挥”的牌位,即一位姓李的明朝永昌卫指挥使是向募乃银厂发放开采执照的官员。46土司刀派鼎积极向清朝政府报告,希望将银厂正式纳入清朝政府的赋税征收体系,以换取其对孟连土司的承认和支持。在此之前,明朝流亡政府的军队与孟连土司发生过不少冲突(王崧,1995:216-217)。根据傣文文献的解释,另一个原因是孟连土司希望清朝政府能够重新向孟连颁发确认土司政权的官印。明万历年间,孟连与孟养、勐密等各部(位于今掸邦)之间发生了持续数十年的战争,孟连土司刀派忠的官印被夺走,刀派鼎希望清朝皇帝能够重新确认孟连土司家族的世袭政权。于是,康熙四十八年(1709),刀派鼎向清政府申请开发银厂并进贡大象。第二年(1710),清政府正式承认刀派鼎为第十四代孟连土司,每年应向云南省政府缴纳银课648两(刀派汉、刀建民,1986:9)。在刀派鼎的努力下,募乃银厂规模扩大,银厂设立了48座炼炉,每座炼炉每炉可炼成纯银五两,即所有炼炉每一轮冶炼至少可获银250两(刀派汉、刀建民,1986:77)。47雍正时期鄂尔泰任云贵总督,清政府为了表彰孟连土司,将银厂课税减半,年缴税300两。因此,在孟连历史上,刀派鼎被称为“银山土司”。乾隆时期,孟连土司辖地的山区经济发展迅速,茶叶贸易也兴盛起来,景迈茶山成为重要的产茶区。由威远、缅宁过澜沧江往西、往南通往景迈茶山及茂隆、石牛、募乃等银厂,进而通往缅甸,澜沧江各渡口及交通线日益繁忙。内地州县与“江外”山区之间物流畅旺,除了银、盐、棉花、中药材等大宗商品的贸易之外,茶叶、糖、香料和烟草的贸易也非常兴盛(刀派汉、刀建民,1986:77)。

嘉庆十年(1805)至嘉庆十五年(1810),随着茂隆银厂逐渐衰落,在物资供应不畅、社会动乱的影响下,悉宜银厂和募乃银厂的生产也相继停滞,大量矿工失业。嘉庆十五年(1810)清朝政府关闭了募乃银厂,嘉庆十七年(1812)又废弃悉宜银厂旧硐,停止向各土司收取矿课。至道光二十七年(1847)清算,耿马土司累计欠缴矿税银达5 800两。嘉庆十六年(1811)夏初,久旱不雨,募乃银厂的生产逐渐停顿下来,矿脉萎缩、开采成本上升及物流不畅使物资供应停顿下来,整个矿山的开采、冶炼和物流供应体系已经无法维持,大量矿工失去了粮食供应,生活陷入困境。不少矿工加入了张辅国依据“五佛五经”村寨军事化体制组织起来的军队,不断进攻坝区孟连土司辖地富庶的摆夷村寨,以获取粮食。

(五) 山区粮食短缺与政治冲突云南中南部与缅甸掸邦东北部毗连,气候与地理条件相似,当地民众利用山区生态环境发展山区农业。根据水利条件,农地可分为相互补充的河谷可灌溉梯田、坡地雷响田和山林轮歇地三种类别,当地人们社会关系也与这样的农业生态环境相联系(Ma,2013d:7-8)。在清代,可灌溉的梯田用来种植水稻,山坡地和轮歇地主要种植旱稻和荞麦,一些移居到此的人也种植玉米。由于河谷梯田存在海拔高差且修建小型的灌溉水渠受限,加之河谷生态系统中海拔和气温的差异,沿山坡分布的各村寨在耕作周期上产生了时间差。简单来说,在山区的河谷农业生态系统中,位于低处的梯田的耕作季节要比高处早,水稻插秧的时间早、成熟也早。这样,受河谷中水、热条件的影响,邻近村寨可以根据插秧、收割的时间早晚互换劳动力,相互之间也形成了通婚关系和亲属网络,这同时保障了基于互换关系的稳定的粮食共享体系。例如,收割前几个月,当河谷低处的村寨存粮不足、粮食短缺时,就可以向山坡高处村寨的亲戚们借粮,因为高处村寨的水稻栽插晚、收割也晚,尚有一定量的存粮;等河谷低地的水稻收割之后,再将稻谷还给高处村寨,以解决高处村寨粮食不足的问题。这样一种粮食与劳动力的互惠机制,使村寨社会能够共同应对粮食不足时的危机,这样的“粮食流动共同体”可以利用山地农业季候的时间差解决粮食储备不足的问题。在一个不需要依赖现金和市场的社会生态与亲属体系中,不同村寨在整体上维持着“粮食银行”的互惠机制,这样的社群关系也成为区域性山区“五佛五经”共同体的基础。在张辅国及其继任者的推动下,各村还建立了公共粮仓制度,各户按人头向村集体交存粮,供战争或饥荒时救济或无息借贷,达到粮食共享的目的,以解决村落内部或者同一河谷地区一些村寨存粮不足的问题。

在银矿运作正常时,山区村民若粮食不足可以向坝区粮农购买。澜沧江西岸山区的村民趁农闲到盐井一带砍柴或以山区特产来交换盐,再将盐以人背、马驮的方式运到矿区或者邻近的市场交易;山区村民获得银钱之后,再购买坝区生产的粮食自用或供应矿工。在车里(西双版纳)、勐允、勐勐、耿马、勐撒这些主要是摆夷(傣族)生活的坝区,土地肥沃,灌溉设施发达,水稻产量较高,可以向邻近的矿区和山区民众提供足够的稻谷供应。因此,威远江流域的盐井、坝区的稻谷、山区民众的贸易活动,共同为银矿区提供了必需的粮食和物资,使矿区与周围社会形成了异常密切的社会与市场联系。明末至19世纪初,这一体系维持了近两个世纪。也就是说,山区土著与不同移民的混合,逐渐建立起一个既基于山区本地的粮食生产,也基于澜沧江两岸的物资流通与商业贸易的“中间商”的网络联系,保障了矿区物资的供应与流动。

1790年以后,随着矿业发展的影响不断扩大,杨德渊、张辅国等人逐渐对整个山区进行了宗教与政治上的重新整合。作为山区村寨的政治领袖,张辅国成为外来商人、官府与矿区的中间人,并获得了政府的认可和授权。随着勐勐、孟连土司的衰落,张辅国等人建立的“五佛五经”体系又逐渐承担起了商人和矿工保护者的角色。但是,这一体系在扩张的过程中也遭遇了不小的挫折。1800至1810年前后,随着银矿的萎缩和政府对私盐贸易的控制,山区民众对“盐粮贸易”的依赖无以为继,私盐供应链断裂连带着让稻谷供应也受到影响,更重要的是,失业矿工们也没有钱养活自己了。接着,连续几年发生的春旱意味着雨季推迟,插秧的时间不得不推后,随之出现整体上粮食总量短缺的问题,此时公共存粮或者河谷高低坡的村寨之间的存粮、借粮也不够支应,山区粮食短缺的问题严重起来,随之爆发了山区民众与坝区民众之间的冲突。从孟连土司的角度来看,这是山区的匪徒与坝区摆夷村寨之间的冲突。嘉庆十六年(1811)春旱,至五月中下旬雨季仍没有到来,山区梯田等待插秧的倮黑村寨陷入了缺粮恐慌。此时,越来越多的矿硐相继关闭停业,一大批失业矿工也从矿山流入到周围村寨中,失业矿工与村民多次到坝区抢劫粮食。悉宜厂于乾隆年间开办,晚于募乃厂和茂隆厂,48在矿上作业的矿工既有外地来的汉人,也有本地土著,他们也加入了春夏之交的抢粮行动,矿工和山区民众纷纷前往勐勐和耿马坝区的摆夷村寨抢劫粮食,坝区村寨自发组织起来与来犯者对抗。根据地方官的报告,缅宁厅和云州官方派军队支援,与耿马土司军队配合,打死了20人,捉拿了25人。根据审讯报告,一个名叫刘赞育的江西人在缅宁、铜金和尚及悉宜厂矿工之间扮演了重要的联系人角色。

刘赞育长住缅宁,是一名郎中兼生意人。李元是悉宜厂的矿工头目,常与刘赞育往来。吴双珑是刘赞育的侄子,从江西老家来到缅宁投奔刘赞育,于是刘赞育委托李元介绍吴双珑到厂上当矿工。矿硐关闭后,矿工失去了工作,他们都转移到相熟的倮黑村寨开垦山地,以种田为生。嘉庆十六年(1811)的四五月份干旱缺粮,李元组织手下矿工并联络了一些倮黑村民,准备到勐撒一带抢劫。在行动前他们进行了周密的部署,李元先到缅宁找到刘赞育,委托刘赞育先行侦察抢劫对象,确定富庶的村寨和殷实的人家,并许诺得手后分给他好处。根据刘赞育提供的信息,李元带领一百多人抢劫了勐撒、勐永一带的摆夷村寨。四月二十六日至二十九日,他们抢劫了两个村寨,在赶着牛、驮着粮食逃回山上的途中被土司军队截获,审讯中李元供出了刘赞育。49

在类似的抢劫案连续发生的同时,倮黑首领张辅国发动了更多针对孟连土司的攻击。江西商人余奉鸣跟刘赞育一样,也在缅宁开设店铺,往来于云南与江西之间做长途贸易和现金贷款的生意。根据报告,嘉庆八年(1803)时,余奉鸣与堂弟余辛祖一起来到勐允购买棉花和药材,结识了驻扎南栅的张辅国。不久,余辛祖因病在勐允去世,余奉鸣返回了江西。嘉庆十年(1805)三月,余奉鸣从江西回到勐允来回收放贷的款项,嘉庆十二年(1807)正月又返回江西,嘉庆十六年(1811)三月再次回到勐允。这一次,除了收回贷款,余奉鸣还带着不少银两前来收购货物发往江西。余奉鸣每次来到云南都与常住缅宁的刘赞育见面,两人是好友。余奉鸣能写会算,张辅国专门聘请他帮忙处理文书,他从江西返回南兴后就来帮忙处理写信、报告等公文书信。50嘉庆八年(1803)张辅国受封为南兴土目,并以南兴为基地控制了募乃厂与澜沧江勐撒渡口的交通,也主导了募乃银厂的事务,因此嘉庆十二年(1807)这一次会面,余奉鸣将好友刘赞育介绍给了张辅国。

嘉庆十六年至十七年间(1811—1812),张辅国召集各地倮黑村寨,组织军队密集进占孟连土司的属地勐允(包括上勐允、下勐允)等地。嘉庆十七年(1812)冬天,孟连土司的申诉得到皇帝和官府的支持,官府派军队过江攻破南兴堡垒,张辅国逃往南栅。嘉庆十八年(1813)二月,清军在南栅抓获张辅国及保护他的随从数人,并将其斩首。51从被俘人员名单中可以看到,贴身保护张辅国的随从中有四人是外地矿工:刘廷赞来自楚雄、谢盛全来自景东、杨二甲来自剑川、解小老来自河西;有三人是本地勐允的摆夷(刀果才、困丙、波尼),一人石二是张辅国母亲一方的亲戚。52也就是说,虽然张辅国是倮黑村民敬重的“佛祖帕”,是“五佛五经”体系创立者和第一代佛王,但是他的贴身随从中并没有倮黑。这也是他在山区倮黑中保持神秘感的一个重要方式。张辅国在嘉庆八年(1803)还俗之后才结婚生子,他虽然被处死,但是他的三个儿子幸免于难。后来张辅国的儿子张秉权、张秉意继承了他的统治权威,张秉权与儿子张登发、张登发之子张朝文、张朝文之子张石保相继成为继承张辅国佛祖帕地位的“佛王”,前后延续了五代人。

张辅国虽然被清军斩首,但余奉鸣只身逃脱。在光绪十四年(1888)之前,清朝军队除了在旱季帮助土司击退来犯者之外,并不会长期在江外驻扎,一个主要的原因是害怕染上疟疾。清军一退,躲藏在附近村寨中的余奉鸣即回到南兴,希望重整南兴的局面。嘉庆十八年(1813)六月,余奉鸣回到黄草岭(南兴与黄草岭相毗连,今合并为南岭乡),发动各村头人共同推举他为接替张辅国的南兴土目。为了达到这个目的,余奉鸣写信给孟连土司的代办、上勐允土司刀派汉,称接到顺宁府公文通知,现在需要重新考查、设立新的南兴土目。此时孟连土司年纪幼小,余奉鸣联合西盟勐梭头人罕文开,希望重新整合力量恢复张辅国的基业。此事被线人报告给官府,总督派人捉拿了余奉鸣,将其斩首。53

张辅国还俗后娶妻生子,根据今天拉祜族(1954年前写为倮黑)的神话和仪式,“佛王”在拉祜语中被称为“厄沙”“佛祖帕”或“洛底帕”,可译为“神”“天地”“皇帝”“佛祖”或“龙和尚”。佛祖帕是创世神厄沙在人间的身影,总是一代代转世重生,代表了厄沙的权威和法力(马健雄,2013:81)。在文献中我们看到,张辅国的儿子张秉权、张秉意兄弟在二十多年后即重新控制了南栅佛寺,他们恢复“五佛五经”的佛王体系后,迅速向北扩展缅宁厅边界、向西与佤山各部落联合,控制了从车里至耿马的广袤山区。张秉权弟兄掌握南栅领导权的数十年间,从道光至光绪时期,云南各地陷入长期的矿争和社会动乱,官府已经无暇顾及澜沧江沿岸地区的社会事务,“五佛五经”佛王体系因此得以继续在以南栅为中心的地区发展壮大。在清朝平定了杜文秀起义之后,为了因应英国军队对缅甸的殖民占领,光绪十四年(1888)清军再次过江,并建立了镇边厅。光绪年间,这一带地区以“倮黑山”著名,又称为“五佛房”,民众称之为“五佛五经”。54经过佛王体制长期的社会动员和文化重构,山区村寨被广泛动员起来,形成了一个独特的社会文化圈和政治共同体,倮黑和不同地方迁来的人逐渐被整合到一个新的“政教合一”的体系中,形成了后来的“拉祜族”。张秉权的子孙们继续宣称自己为转世的“佛王”,张朝文、张石保继续率领倮黑信众抵抗清朝及民国时期云南地方政府的军事压制,零星的宗教运动甚至持续到20世纪50年代。不过,总体来说,张辅国、张秉权、张登发、张朝文、张石保这五代张氏“佛王”勉力经营的“五佛五经”村寨体系,在光绪十四年(1888)清政府的强力打击下瓦解,大量倮黑村民迁往缅甸和暹罗。为了跟英国谈判设立清缅边界,岑毓英在倮黑山设置驻军,捣毁了村寨佛房,处死了大批和尚,瓦解了佛王体制,建立了镇边厅,民国后改名为澜沧县,原孟连土司辖地也成为该县的属地。

四、佛王体制与族群动员虽然募乃、茂隆、石牛、波龙、悉宜等几大银矿多在明代即已开采,但是清政府正式授权并开始收取矿税大约是在康熙、雍正、乾隆时期。募乃银厂距离澜沧江勐班渡口约两天路程;茂隆银厂在佤山北部,靠近云南通往缅甸腊戍的主要交通线,离滚弄渡口不远;悉宜银厂位于耿马土司辖地的西北,靠近勐撒通往云州的交通线。分布于耿马、勐勐、孟连土司及佤山部落的这些银矿,在清政府设立镇边直隶厅之前,均属于府州县治权范围以外的土司辖地,与威远厅隔澜沧江相望,但是在行政上,耿马、勐勐及孟连土司都归顺宁府管辖。英国侵占缅甸、清缅边界尚未划定之前,云南西南部的耿马、孟连、车里各土司与缅甸木邦(腊戌)、勐艮(景栋)等掸人土司管辖区域之间,是广阔的佤山与掸傣土司的缓冲区域。特别是清缅战争后,滚弄以南澜沧江与怒江之间群山绵延的地区一直被清政府视为云南与缅甸之间的政治过渡地带。

清初以来,因“改土归流”、盐政变化或移民挤压而迁往澜沧江以西、缅宁以南山区的不同土著群体如倮黑、窝尼、栗梭、老缅、蒙化、香堂等群体,与当地的阿佤、蒲蛮等社群相混杂。随着矿业和山区经济的发展,在矿山社会,矿工的采矿、冶炼工作与矿硐组织之间的配合需要复杂精细的管理,长期以来,矿工秘密社会的组织原则即是矿山组织管理最为有效的制度资源(王崧,1995:118-123)。同时,山区村寨与矿商、矿工人群共同建立了一个庞大且复杂的商业贸易与交通运输体系,使之成为山区农业的补充。这一庞大的体系极大地依赖于“五佛五经”的社会组织方式,经过近一个世纪的社会整合和宗教动员,由杨德渊、张辅国等人推动的“五佛五经”宗教政体建立起来。铜金和尚将矿山社会的组织原则与村寨组织系统相结合,基于杨德渊一派的大乘教宗教信仰,村寨佛房系统迅速发展,即将原先土司体制下山区村寨“圈”的管理模式结合到军事化的佛房体制中,并与村寨头人统领的民兵制度结合起来。“五佛五经”统领之下的村寨佛房体系在很大程度上可以被视为矿山的秘密社会组织转移到山区村落之后在制度上的发展与创新。

“圈”是明清以来耿马、勐勐、孟连、车里等摆夷土司在山区社会建立的行政体制。这些土司的政治和宗教中心设在各地山间盆地(即坝子)的城镇之中,是土司体制的枢纽。通常,坝子中以“勐”作为赋税单位,各村寨所领有的耕地都有清晰的税负,村民的劳役也有清晰的规定。在广袤的山区,土司的管理依赖于“圈”这一层级体系,各“圈”管辖下的村寨按照固定的户口税向土司缴税,但不用负担具体的土地税和劳役。土司体系下有郎勐、掌勐、管事、白找、火头等头目,村寨的头人即称火头,火头通常由选举产生,村寨共同体一般拥有被称为“火头田”和“寨公田”的公共土地,火头田的收入归火头(头人)所有。在“五佛五经”体系建立之前,勐勐土司每年向各“圈”收取山水银330两、钱粮240两;孟连则向各“圈”收取约100两山水银。在“五佛五经”兴起之后,以南栅佛房为中心,区域性的村寨共同体分别由蛮大佛房、那东佛房、勐糯佛房、卡郎佛房、以宋佛房、东主佛房等次一级的中心佛房管理,负责培训和尚并将他们派往各村建立村寨的佛房并任佛爷。因此,区域性佛房亦即“五佛”或者“六佛”等不同时期发展起来的“佛区”,大体上是按照土司体制中“圈”的管辖范围和地理便利性来设置的(马健雄,2012:87-122)。但是,就日常生活中宗教仪式和具体的文化价值的重塑而言,经过杨德渊及其弟子们四五代人的努力,原先山区民众的社会生活、日常生活和文化体系发生了巨大的改变。

18世纪90年代之后,缅宁以南、澜沧江以西山区“圈”的体系逐渐被新兴的“五佛五经”所取代。这个新兴的宗教政治体系可溯源至清初在云南西部兴起的大乘教;至乾隆十年(1745)前后,大乘教已经发展成为一个遍布全国各地的秘密教派,随后遭到清政府的强力查禁。清缅战争前后,在云南与缅甸交界山区的矿山和村寨中,这样的新兴教派找到了更适宜的发展土壤,并成为矿工社会的一种组织力量。追溯大乘教的发展历史,康熙二十一年(1682)时,大理府贡生张保太(1660—1741)依据儒、佛、道“三教合一”的理想,在鸡足山创立了一个独特的大乘教派别,很快大乘教便随着频密的人口流动传播到四川、湖南、江西、江苏、直隶等各省。乾隆四年(1739),清政府开始查禁张保太创立的大乘教,两年后张保太病死狱中。至1746年,清政府已经抓捕了约1 500名骨干信徒,大量信众从鸡足山及邻近各县逃散,转为秘密传教。大乘教以吃斋和聚众念经为主要修行方法,以“斋头”为发展信众的延展性下线,进而不断提升斋头们在传教系统中的等级地位,用类似今天传销的方法来吸引信众,重点传播“瘟船”救灾疫、“法传”救人、“铁船”救法的救劫理论。大乘教信众们相信,上一代教主死后,他的灵魂便会转世传到下一代教主身上。张保太死后,其弟子就一些基本的教义例如吃斋念经、三教合一、教主转世等宗教实践,对宗教理论进行了不同程度的阐发,不过清朝官员笼统地将他们归入“白莲教”一类。嘉庆以后,各地以白莲教的名义抵抗清政府的政治运动达到了高峰,但是在滇缅边疆,大乘教发展出了另一条与山区民众的生活相结合的道路(Ma, 2013d, 81-119)。55乾隆四十七年(1782),从鸡足山流亡至缅甸的僧人杨德渊从木邦来到耿马,又到南栅修建了佛寺,开始了他的传教生涯。虽然杨德渊的宗教理论与张保太有诸多不同,但基本原则是一致的,他将大乘教“三教合一”的经典和教主转世、聚众念经吃素等教法进行了很多新的诠释,强调“仁、义、礼、智”的信仰并使之成为日常生活中的仪式,例如每年正月十五、四月十五和八月十五,各区代表要到南栅佛寺朝拜;每户都要设“天地”,陈设敬水碗;家长每月初一和十五向厄沙点香磕头;村民以吃斋的方式聚集举办“保福”栓线仪式;等等。杨德渊去世后,其弟子铜金和尚(张辅国)继承了教主的衣钵,自他开始,厄沙转世被限定在张辅国家族的子孙之内。到19世纪初,“五佛五经”的佛区政治框架已经建立起来。56

与此同时,原先在募乃厂矿山一带声誉卓著的一位姓王的和尚——他曾经集资重修了募乃龙王庙,后来与张辅国结盟——在南栅附近的澜沧江西岸建立了佛房,民众称之为“王佛爷佛”(Ma,2011)。根据官方档案记载,虽然勐勐、孟连土司及坝区摆夷百姓信仰小乘佛教,山区倮黑却非常信服像杨德渊、王佛爷这样的“汉僧”。杨德渊的徒弟人数众多,他们的足迹遍布澜沧江两岸各州县及土司辖地,民众将他们奉若神明,跟随他们诵习汉文经书,大大挑战了土司的权威。嘉庆四年(1799)以后,当杨德渊的弟子铜金和铜登等人有能力将山区各村寨组织起来与土司对抗并沿澜沧江与清政府对峙之时,整个倮黑山地区及募乃银厂区域已逐渐被“五佛五经”体系下的和尚和村寨首领们控制。57如前所述,“五佛五经”能够发展起来与缅甸一侧的社会变化也有关系,此时孟连土司深陷争袭以及与缅甸、暹罗的纷争之中,张辅国等倮黑首领便趁势控制了募乃银厂(余定邦、黄重言,2002:916-920)。清朝采取招抚政策,令铜金和尚还俗更名为张辅国,成为合法的管理山区的土目。18世纪90年代至20世纪20年代,张辅国的后代张秉权、张登发、张朝文、张石保被倮黑民众视为不断转世重生的厄沙佛祖帕。直至民国初年,张石保及其他倮黑首领仍率领部分民众抵抗清政府和云南地方政府派出的军队,最后大量倮黑民众迁往缅甸(Ma,2013c)。

“五佛五经”以南栅和蛮糯为南北两个中心佛寺,和尚们从山区的倮黑、佤等不同族群的村寨中挑选男孩到寺庙做和尚、学习经书汉文,经过一段时间的训练,其中的优秀者受命还俗,被派到各佛房作为佛区的首领。以南栅佛房为中心的下改心地区先后被划归为不同的佛区,佛区下属的村寨则建立了自己的村寨佛房,村民每年在佛房中选举头人管理村寨事物,村中男子三人一组作为战斗小组,各持不同兵器,平时训练、战时出征打仗。这些村寨民兵由“兵头”负责,听从头人指挥,村寨武装还拥有火枪、火炮等武器。各村寨每年向佛区缴税、佛区的首领们则按期向南栅缴税,并定期在南栅拜佛、开会。“寨中公共之事无人举办,凡为地方兴利除害之事,始由佛爷而主持之,如是日久,佛房已成为衙门,凡有诉讼告之,派款纳之,佛爷则成酋长,调遣民众,不幸而有寨与寨之冲突,已成佛爷与佛爷之争,佛爷中自不免有支配欲强者,于是整军经武,率众而战。……即佛房中暮鼓晨钟亦废,聚众练武于此,故进佛房门内,两旁刀刀枪枪,极形肃杀之概。神座前之案桌,佛爷踞而问案子,理民情之处也。”5818世纪90年代至19世纪80年代乃至其后的很多年,澜沧江西岸的山区均在这些和尚的领导下。在超过一个世纪的历程中,“五佛五经”宗教运动将整个澜沧江西岸的滇缅边疆山区整合为一个由“佛王”统治的政治文化系统。

“倮黑”的族群身份在这样一个漫长的政治动员过程中被重新诠释,社会文化体系也随之重新整合。杨德渊、张辅国等人及其弟子们能够组织和动员声势浩大的“五佛五经”运动超过一个世纪,与滇缅边疆社会激烈的政治经济冲突和族群对抗有关。清王朝先对山区民众采取驱赶的政策,后来又对反叛者实行招安,当然是为了国家的深入统治以维持相对稳定的边疆形势。不过,从“五佛五经”运动兴起的过程来看,政治对抗的兴起和倮黑族群身份的建立与倮黑山地区各大银厂的衰退关闭是同时发生的历史事件。显然,以倮黑山为中心的滇缅边疆的社会秩序及族群关系的重构,与清政府失败的清缅战争、盐政的变化及土司与州县在政治和司法体制上的差异等因素密切相关。

通过对官方档案的研究,我们今天能够将这些事件置于复杂的地方社会脉络中来理解和解释。18世纪20年代至18世纪40年代,随着迁入普洱府和顺宁府的人口不断增加,大量的土著居民或者被官府驱赶、或者被移民挤压,被迫迁往澜沧江西岸山区。威远江流域各盐井尽管已经被收归官营,但澜沧江西岸各地及缅甸北部山区仍然依赖其食盐供应,传统的食盐贸易在盐政改革之后变成了食盐走私。嘉庆元年(1796),威远地方官突然宣布严禁私盐,招致两岸卷入私盐贸易的倮黑联合抵抗;此时茂隆、募乃、悉宜等银厂资源日益枯竭,矿工无处谋生,纷纷加入由山区首领们组织的队伍;同时,一些对勐勐土司和孟连土司颇为不满的汉人矿商也投奔铜金和尚,与官府和土司对抗。59嘉庆元年(1796)至嘉庆十七年(1812),倮黑山“五佛五经”迅速兴起并与官府对抗,以南栅、蛮糯为中心的倮黑首领们组成了首领联盟,铜金和尚脱颖而出成为宗教导师和山区共主。60我们从历史档案中可以发现,失业矿工和矿商在张辅国作为政治领袖兴起的过程中起到了重要作用。“耿马土司地方有银厂,汉夷人等皆充砂丁。近来厂势衰微,砂丁失业,亦有随同抢劫之事。屡经臣等檄饬地方文武转饬土司实力防缉,严加惩治,以靖边围。”61因此,就以南栅佛房特别是以铜金和尚为核心的领导集团来看,其基本的构成主要是流离边疆的商人和矿工骨干。在今天拉祜人的信仰中,铜金和尚是造物神厄沙在人间的化身,被尊为“佛祖帕”。我们从档案中发现,创立、动员和领导倮黑山政治宗教体系的铜金和尚与边疆各类人物都有密切交往,也争取到了不同类型的人群的支持,但是跟随在他身边的主要还是一些常年在矿山活动的人。嘉庆十八年(1813)张辅国被捕获时,日夜跟随左右保护他的人除了他的一个义子之外,其他全是来自各地的矿工。62

滇缅边疆“五佛五经”的宗教政治运动不仅建立起一个影响深远的政治体系,也是山区族群通过身份动员的方式与清政府对抗的社会运动。在这个过程中,从不同方向被挤压、被驱赶的土著群体汇集在各村寨中,逐步成为能够将不同村寨、不同来历的人们整合在一起的政治势力,其中银厂矿工们也起到了重要作用。他们为山区社会提供了商业贸易的网络,提供了政治组织机制和宗教动员的方法,同时也为这个政治体系提供了重要的军事作战技术和装备能力。光绪十四年(1888),当清政府派军队攻破由张登发领导的倮黑军队的坝卡堡垒时,清军惊奇地发现山坡上坚固的堡垒中还储备了大量的火药和枪炮,这些堡垒牢牢控制了澜沧江两岸的交通线(Ma,2013b)。我们无法估计有多少失业矿工在矿厂周围山区留下来并融入到倮黑群体中,其后代成为今天拉祜族的一分子,不过在很多的史料中以及人类学学者的田野调查中,迁移自江西、湖南、云南等地的矿工、商人们的后代成了今天的拉祜族、佤族,如光绪年间新封的土司萧修武等(方国瑜,2008:97)。清政府对银矿与铜矿开采采取不同政策,银矿的开采都是集资开发,官府从不参与投资,银矿采炼中所有的风险必须由矿商和矿工们共同承担。加之云南西南部的银矿大多处于土司辖地,但凡有冲突,司法上必须由土司处理,地方官无从插手。在这样的情况下,与银矿开采和枯竭连带的矿工流动性问题,为我们了解和认识清朝的国家体制与流动人口之间的关系提供了一个特别的窗口。

五、结论:边疆作为一种制度及制度创新的地理空间从档案材料特别是大量的奏折中我们看到,围绕着铜金和尚还俗改名为张辅国等事件,还混杂着许多复杂的边疆政治经济和族群关系的因素,这些社会因素又与支撑银矿体系运作的政治和市场因素有关。表面上看,随着银矿的萎缩,山区民众与孟连、勐勐土司之间的冲突关系着固定税额(山水钱粮)应该交给谁、交多少的问题,可是这不仅是税额和交税方式本身的问题。由于雍籍牙王朝取代洞吾王朝在缅甸兴起,原先滇缅边疆的各大银矿厂,尤其是波龙、募乃、石牛、茂隆、悉宜五大银矿,虽然其兴盛的时间有先后,但在这些银厂同时开工的数十年间,需要超过十万人直接从事与采掘、冶炼及物流供应有关的工作,其供应链远涉缅甸木邦、云南西南部各土司辖地及临近各府州县,供应的物料主要包括稻谷、盐、铁、木炭,主要由马帮和人力运输。就出产而言,在正常生产年成中,若按照茂隆厂的比例税制来估算,五大银矿年总产量远超过五十万两白银。因此,银矿区的运作带动了大量的物流、现金流在山区各地之间流动。总体来看,山区村寨每年缴纳约一百两税银,孟连土司想将税额提高为一千两税银,在银矿兴盛的情况下并非不可能。但是,嘉庆十年(1805),刀派功为了争取勐艮土司帮忙出兵攻打张辅国,自己带着三百人去勐艮帮助抵抗暹罗军队反被杀害,其官印也被抢走。此前的嘉庆八年(1803),地方官员调令刀派功与铜金一起前来调解,刀派功竟然不敢出席。待张辅国完全控制了山区、建立起稳固的“五佛五经”佛王体制之后,我们看到的就不仅仅是山区村寨伴随着银矿兴起衰落与社会转型的进程;我们还注意到,在这一过程中,孟连土司在清朝、缅甸、暹罗交界处及地缘政治竞争中逐渐成为政治挤压的对象。当雍籍牙王朝对银矿及征收银课越来越重视,其背后的社会脉络乃是缅甸社会在此期间发生的巨大变化。缅甸对作为货币的银的需求越来越大,因此他们一方面占据银厂,另一方面也努力向边疆产银地区的土司索取更多的银子。这带给孟连土司巨大的政治压力,在银矿萎缩之际被迫设法收取更多的银两,同时向清政府和缅甸国王缴纳银课。从银矿的运作来看,缅甸一方并没有开采银矿的社会生产力,缺乏矿工及矿山采炼技术,缅甸一侧的山区也无法形成物流体系。因此,缅甸只能想办法通过当地摆夷土司来获得银两。在雍籍牙之后,缅甸国王的强势不再,暹罗又强盛起来,边境一带仍然战事不断,各摆夷土司在面临来自清朝官员的压力及山区的挑战时,还要腾出手来应对来自缅甸、暹罗的威胁。

在这种情况下,张辅国影响下的山区社群对矿山和矿区物流资源的控制能力及其所建立的政治体制灵活应变的社会能动力,远远超出孟连土司在社会管理方面的应对能力。也就是说,云南与缅甸、暹罗交界地带的政治角力削弱了孟连土司整体的社会控制能力,山区民众的政治能动性则摧毁了传统的土司权威。这个动态的过程最终在银矿萎缩、盐井供应危机、孟连土司税负压力增大的临界点上促成了山区社会的转变,即从一个以工业、物流为主的半农半商社会转变为山区农业社会,这是“五佛五经”体系在山区建立的过程中不可忽略的社会与文化意义。也就是说,在银矿逐步停滞、矿工失业、大规模的物流体系瓦解、现金流消失的情况下,由矿业发展带动的山区半农半商的社会体系重新“在地化”,转变为山区的农民或“山区少数民族”。这便是“混杂的人群”变为后来的“拉祜族”的社会重构的历史,同时也是政治竞争和政治冲突中民众以宗教运动的形式建立起新的社会制度的过程。经过铜金和尚及其后人长时期的政治动员和文化重建,新的本地的或在地化的土著文化和族群身份建立起来。简言之,山区社会文化的重构过程,亦即拉祜族作为一种少数民族、一种政治体系、一种宗教样式以及边疆政治的在地化和日常生活化的“创造过程”。

以孟连土司及佛王张辅国与清朝地方官员及皇帝的互动过程为切入点来看,在具体的历史脉络中,在滇缅边疆一个以山区为主体、以坝区土司为纽带的广阔区域里,自明初至清中期,地方社会的政治变化从不曾存在一个理想中的自由王国(Scott,2009)。如果更加具体地以“边疆领域”而论,其指的是长期存在着介于两个(或多个)国家政治体制之间的、各方势力相互拉锯的边疆政治与经济空间。在这样的边疆区域中,滇缅边疆社会显示出与人们惯常的生活体验不同的交叉和对立,即不同的政治主体相互交叉重叠或冲突竞争的多重性与混合性的社会形态。这样的区域是清政府政治管制的“末梢”,在边疆政治重叠、过渡的“末梢”区域,不同的政治力量遭遇到不同的牵制力,这些政治力量本身就是一种边疆政治体制的具体体现,例如孟连土司、耿马土司、车里土司与邻近的普洱府、顺宁府等府州县的政府及官员不仅遭遇到由他们参与制造出来的反叛者,还遭遇到了其力所不能及的土司制度和外国的挑战。但是,在这样的边疆体制下,不同国家体制之间的政治竞争与冲突使边疆的政治冒险者(如铜金和尚)从中寻找到了“边疆区域”为他们预留的地理空间与政治操作机会,并创造出新的社会体制。山区的“五佛五经”与“佛王”就诞生于皇帝与地方官员们无法达成一致的政治谋划的裂痕之中。

尽管铜金和尚做了佛王,他在与嘉庆皇帝的对弈中还是失败了。不过,在张辅国及其后人的长期经营之下,银矿衰败之后的滇缅边疆山区社会最终得以重新整合,成为一个新的被认知为“倮黑”或“拉祜族”的文化与族群。从耿马土司到孟连土司之间的政治地理空间,在清末被认定为一个单独的山区领域“倮黑山”。经过长期的动员和整合,这里的民众成为我们眼中的一个西南少数民族,一个独特的社会群体。

注释

1.参见《乾隆腾越州志》,“缅考”(屠述濂,2006:262)。

2.参见吴其浚,《滇南矿产图略》,“用第八”:“日用之外,和泥搪炉”(李春龙,2000:516)。

3.云南省历史研究所编,《〈清实录〉有关云南史料汇编》,卷四,“《高宗实录》卷1089,乾隆四十四年八月丁丑(1779.10.5)”,云南人民出版社,1985年,第365-366页。

4.清末民初,威远江流域各盐井产盐总量在900万斤左右,每百斤包捐银四元二角,仍运销江外土司地方。参见《民国景谷地志资料》(谢体仁,附录,2016:278)。

5.北京故宫档案,宫中档朱批缩微,04-01-31-1754-05,永保奏折,嘉庆八年六月四日。

6.参见《张允随奏稿》(方国瑜,卷8,2001:685-690)。

7.云南省社科院藏拉祜族档案,“恭跪叩禀台前”,399-19(1960抄本)。

8.侥幸保存下来的“五佛五经”时期的经书有《药师琉璃光如来本愿功德经》《楞严咒》等,其中《太上玄灵北斗本命延生真经》(即《北斗真经》)的开经玄蕴咒云,“寂寂至无宗,虚峙劫仞阿;豁落洞玄文,谁测此幽遐;一入大乘路,孰计年劫多;不生亦不灭,欲生因莲花;超陵三界途,慈心解世罗;真人无上德,世世为仙家”。原件收藏于澜沧县文管所。

9.云南省社科院图书资料中心档案,《蛮糯倮黑众等改心向善本原簿》(345-3)。

10.北京故宫档案,宫中档朱批缩微,04-01-31-1754-05,永保奏折(嘉庆八年六月四日)。

11.台北故宫档案,宫中档,004958,总督书麟奏折,嘉庆五年二月四日。

12.《张允随奏稿》(方国瑜,卷8,2003)。

13.台北故宫档案,宫中档,005379,总督书麟奏折,嘉庆五年三月十九日。

14.台北故宫档案,宫中档,005308,总督书麟奏折,嘉庆五年三月七日。

15.中国第一历史档案馆编,《嘉庆朝上谕档》,第五册(嘉庆五年),广西师范大学出版社,2000年,第3页。倪蜕,《复当事论厂务书》(师范,《滇系》,卷二);“白羊厂汉回械斗案”(荆德新,1986:1-61)。

16.中山大学历史系中国近代现代史教研组、研究室编,《林则徐:奏稿》(上、中、下),中华书局,1965年,第1149、1153页。

17.中山大学历史系中国近代现代史教研组、研究室编,《林则徐:奏稿》(上、中、下),中华书局,1965年,第1149页。

18.倪蜕,《复当事论厂务书》(师范,《滇系》卷二)。

19.北京故宫档案,宫中档朱批缩微,04-01-31-1754-05,永保奏折,嘉庆八年六月四日。

20.参见《清实录》,乾隆朝,复张允随奏折,茂隆山厂,乾隆十一年,“今在彼打嶆开矿及走厂贸易者,不下二、三万人。其平常出入无不带有货物,故厂民与商贾无异”。《清实录》卷之二百六十九,乾隆十一年,甲午。

21.岑毓英,“酌议倮黑改设镇边厅事宜折”,收入《岑毓英集》(岑毓英,2005:412);参见《新纂云南通志》,第7册,卷176土司考:“附录镇边厅夷族及土官”(周钟岳,2007:729-730)。

22.北京故宫档案,宫中朱批缩微,01-31-1752-3,富纲奏折(嘉庆四年十二月十二日)。

23.参见《道光云南通志》,“食货志·物产盐法”(方国瑜,卷12,2001:563)。

24.参见“白羊厂回汉械斗案”(荆德新,1986:1-61),北京故宫,宫中朱批缩微,04-01-31-1752-03;“厂民杨云升等,具呈以猛猛(勐勐)南马河一带产有银沙,矿苗显露。该处皆属荒山,毫无干碍,恳请开采。”“嘉庆五年,适逢白羊、金牛等厂获铜较旺,是以抽课丰盈,迨至七年额课较六年更为短缺。”嘉庆八年觉罗琅玕奏折《厂课衰旺糜常,年抽课难以定额》(中国人民大学清史研究所、档案系中国政治制度史教研室,1983:575)。

25.《张允随奏稿》,“乾隆十一年二月二十日”(方国瑜,卷8,2001:679);茂隆厂在乾隆十六年时矿工在二至三万人之间(乾隆十六年六月丁已),至乾隆二十九年时开炉二十五炉,参见《清实录高宗实录》,乾隆十六年六月丁已。

26.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1759-3。

27.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1756-1。

28.《清实录高宗实录》,乾隆十年,九月癸酉。张允随奏。

29.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1752-2。

30.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1756-1。

31.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1754-14。

32.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-1754-15,永保奏折(嘉庆八年九月十四日)。

33.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,03-165-7862-44,嘉庆八年五月二日。

34.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-1754-15,永保奏折(嘉庆八年九月十四日)。

35.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1754-13。

36.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1754-15(嘉庆八年九月十四日)。

37.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1754-6(嘉庆九年四月初二日)。

38.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1754-6(嘉庆九年四月初二日)。

39.岑毓英,“酌议倮黑改设镇边厅事宜折(光绪十四年四月十六日)”(岑毓英,2005:412)。

40.参见《张允随奏稿》(方国瑜,卷8,2001:571)《云南史料丛刊》;参见刀派汉、刀建民等译,《孟连宣抚史》(刀派汉、刀建民,1986:10)。

41.《清实录》,乾隆实录,乾隆二十七年十月癸巳。

42.《清实录》,乾隆实录,乾隆三十一年正月丙戌。

43.《 < 清实录>有关云南史料汇编》,“高宗实录”卷725,第1卷,第282页。

44.《清实录》,乾隆实录,乾隆五十六年二月乙丑。

45.《清实录仁宗实录》,嘉庆十年,七月,癸亥。

46.参见“募乃厂龙王庙碑”,乾隆四十五年(1780)。该资料来源于澜沧县政协于1985年汇编的“澜沧县文史资料(第二辑)”第176页。

47.据说,在募乃厂全盛时期,每天有367座炉子开工,年产银在10万两至20万两之间。参见潘春晖,“澜沧募乃老厂的传说”。该资料来源于澜沧县政协于1985年汇编的“澜沧县文史资料(第二辑)”第161至176页。另参见吴其浚,《滇南矿厂图略》,“炉,第五”(李春龙,2000:515)。

48.参见《光绪续修顺宁府志》,“矿产”(党蒙:2001:351-352)。

49.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,04-01-31-1759-1,孙玉庭奏折(嘉庆十六年十一月二十八日)。

50.台北故宫宫中档,伯麟、孙玉庭奏折,019337。

51.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,3-165-7894-30,张辅国供单。

52.北京,故宫档案,宫中朱批缩微,3-165-7894-30,张辅国供单。

53.台北故宫宫中档,伯麟、孙玉庭奏折,019337。

54.岑毓英,“攻破倮黑贼巢擒获首逆折”(岑毓英,2005:402-403)。

55.《张允随奏稿》(方国瑜,卷8,2001:685-690), 参见秦宝琦,“清前期秘密社会”(秦宝琦,2009:128-138)。

56.见云南省社科院图书馆藏拉祜族档案,《蛮糯倮黑众等改心向善本源簿》(345-3,1950-1959)、《恭跪叩禀台前》(399-19,1960),及笔者1996年以来的田野调查笔记。

57.台北故宫博物院,宫中档朱批奏折,总督书麟奏,004958(嘉庆五年,二月初四日);书麟奏折,005379(嘉庆五年三月十九日)。

58.参见方国瑜,“倮黑山旅行记”(方国瑜,2008:115)。

59.北京,故宫档案,军机处录副,3-165-7894-30;民族类,富纲奏折,(嘉庆五年正月初四),中国第一历史档案馆。

60.北京,故宫档案,军机处录副,3-165-7894-30;民族类,初彭龄奏折,(嘉庆八年五月),中国第一历史档案馆。

61.北京,故宫档案,军机处录副,3-165-7894-30;民族类,伯麟等奏,(嘉庆十六年十月十七日),中国第一历史档案馆。

62.张辅国供单,北京,故宫档案,宫中档朱批奏折,3-165-7894-30;同档号,伯麟等奏(嘉庆十六年十月十七日);军机处录副,民族类,嘉庆五年正月初四日富纲奏折,中国第一历史档案馆。台北:宫中档朱批奏折,019337,伯麟、孙玉庭奏折(嘉庆二十年七月十六日)。

| [] |

岑毓英. 2005. 岑毓英集. 南宁: 广西民族出版社.

|

| [] |

党蒙. 2001. (光绪)续修顺宁府志[M]. 香港: 天马图书有限公司.

|

| [] |

刀派汉, 刀建民. 1986. 孟连宣抚史. 昆明: 云南民族出版社.

|

| [] |

方国瑜. 2001. 云南史料丛刊. 昆明: 云南大学出版社.

|

| [] |

方国瑜. 2008. 滇西边区考察记. 昆明: 云南人民出版社.

|

| [] |

荆德新. 1986. 云南回民起义史料. 昆明: 云南民族出版社.

|

| [] |

李春龙. 2000. 正续云南备征志精选点校. 昆明: 云南民族出版社.

|

| [] |

马健雄. 2012. 边防三老:清末民初南段滇缅边疆上的国家代理人.

历史人类学学刊, 10(1): 87-122.

|

| [] |

马健雄. 2013. 再造的祖先:西南边疆的族群动员与拉祜族的历史建构. 香港: 香港中文大学出版社.

|

| [] |

马健雄. 2014. 失业矿工与地方军事化:清中期云南西部银矿业衰退与回民的族群动员.

民族学界, 34: 67-104.

|

| [] |

秦宝琦. 2009. 中国地下社会(第一卷). 北京: 学苑出版社.

|

| [] |

师范. 滇系[M]. 嘉庆丙寅二余堂版.

|

| [] | |

| [] |

屠述濂. 2006. (乾隆)腾越州志[M]. 昆明: 云南美术出版社.

|

| [] |

王崧. 1995. (道光)云南志钞[M]. 昆明: 云南省社会科学院文献研究所.

|

| [] |

谢体仁. 2016. (道光)威远厅志[M]. 昆明: 云南人民出版社.

|

| [] |

余定邦、黄重言. 2002. 中国古籍中有关缅甸资料汇编(中册)[M]. 北京: 中华书局.

|

| [] |

昭连. 1980. 啸亭杂录[M]. 北京: 中华书局.

|

| [] |

中国人民大学清史研究所、档案系中国政治制度研究室. 1983. 清代的矿业(下册. 银矿)[M]. 北京: 中华书局.

|

| [] |

周钟岳. 2007. 新纂云南通志. 昆明: 云南人民出版社.

|

| [] |

庄吉发. 1982. 清高宗十全武功研究[M]. 台北: "国立"故宫博物院.

|

| [] |

Giersch, C. Patterson. 2006. Asian Borderlands: The Transformation of Qing China's Yunnan Frontier. Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Heine-Geldern, Robert. 1942. Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia.

The Far Eastern Quarterly, 2(1): 15-30.

DOI:10.2307/2049276

|

| [] |

Leach, R. Edmund. 1964. Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. London: G. Bell and Sons LTD.

|

| [] |

Ma Jianxiong. 2011. Shaping of the Yunnan-Burma Frontier by Secret Societies since the End of the 17th Century.

Moussons, 17(1): 65-84.

|

| [] |

Ma Jianxiong. 2013a. Salt and Revenue in the Frontier Formation:State Mobilized Ethnic Politics in Yunnan-Burma Borderland since the 1720s.

Modern Asian Studies, 48(6): 1637-1669.

|

| [] |

Ma Jianxiong. 2013b. Clustered Communities and Transportation Routes:The Wa Lands Neighboring the Lahu and the Dai on the Frontier.

The Journal of Burma Studies, 17(1): 81-119.

DOI:10.1353/jbs.2013.0003

|

| [] |

Ma Jianxiong. 2013c. The Five Buddha Districts on the Yunnan-Burma Frontier:A Political System Attached to the State.

Cross-Currents:East Asian Historical and Cultural Review, 2(2): 478-505.

DOI:10.1353/ach.2013.0027

|

| [] |

Ma, Jianxiong. 2013d. The Lahu Minority in Southwest China: A Response to Ethnic Marginalization on the Frontier. London: Routledge.

|

| [] |

O'Connor, Richard. 2000. "Regional Explanation of the Tai Muang as a City State. "In A Comparative Study of Thirty City—State Cultures, edited by Mogens Hansen, Herman. Copenhagen: Royal Danish Academy of Science and Letters.

|

| [] |

Scott, James. 2009. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.

|

| [] |

Tooker Deborah. 1996. Putting the Mandala in Its Place:A Practice-Based Approach to the Spatialization of Power on the Southeast Asian 'Periphery'—the Case of the Akha.

The Journal of Asian Studies, 55(2): 323-331.

DOI:10.2307/2943362

|

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38