改革开放尤其是经济体制改革以来,中国城镇化水平不断提高,2011年城镇常住人口首次超过农村,占总人口的51.27%,2015年更是达到了56.10%。1城镇化进程的加快意味着有更多农村人口流向城市,其中一部分人获得了城市户籍并在城市定居,即所谓“农转非”人员,更多的人则保留了农村户籍,以流动人口的身份在城市工作生活。这两个群体的差异很大程度上源于中国严格的户籍制度,并由此导致了中国独特的“半城镇化”现象(李爱民,2013)。长期以来,户籍制度带来的城乡二元结构以及与之相关的收入差距问题一直是学者关注的焦点。大量研究指出,农村户籍不仅意味着较低的社会保障水平和更少的福利待遇,在城市就业市场上农村户籍人口也会遭到歧视,其结果是加剧社会不平等状况,阻碍城市化的进程(Meng and Zhang, 2001;Wu and Treiman, 2004;李强,2004;姚先国、赖普清,2004;陈映芳2005;谢嗣胜、姚先国,2006;邓曲恒,2007;吴晓刚,2007;陆益龙,2008;章元、王昊,2011)。然而这部分研究没有涉及已通过“农转非”实现身份转换的人群。虽然国内讨论城市居民收入不平等问题的文献浩繁,但研究重点多集中在区域、所有制等结构性因素或劳动者人力资本等个体维度(如张维迎,2012;张车伟,2006;张东辉、司志宾,2007),“农转非”群体在城市收入不平等中的位置同样在一定程度上被忽视。随着户籍制度改革和城镇化进程的加快,在未来相当长的时间,“农转非”群体的规模将不断扩大,越来越多的农村人口流入城镇,并日渐成为市民群体的重要组成部分。“农转非”是突破户籍分割的标志,但也可能意味着户籍制度分割在城市中的延续。同样,户籍转换不仅是个体命运轨迹的改变,也可能重塑城市收入分层的格局。因此,将“农转非”因素带入城市收入分层的研究中,关注这一群体在城市收入分层中的角色也就有了深刻的现实意义和理论内涵。对于获得城镇户口的“新市民”而言,他们已经摆脱了农民身份的束缚,享受到与城市户籍相关联的一系列资源配置和利益分配方面的优势。那么,这批冲破户籍制度障碍的人能否获得与其自身人力资本相匹配的工资收入?与城市出身的居民相比,其在经济收入上是否仍处于相对弱势的地位?如果存在收入不平等的情况,那么这种不平等又是什么原因导致的?这是本文试图探究的内容。

二、文献回顾与研究假设城乡劳动者之间存在较大的收入差距是研究者的共识,而对于这一差异的解释多集中于两个方面,即人力资本理论与劳动力市场分割理论。学者基于不同的数据和方法得出的结论也不尽相同。人力资本理论认为劳动者掌握的的知识、技能及其身体状况等人力资本因素是影响其收入的主要因素。例如姚先国、赖普清(2004)对城乡户籍工人的研究发现,人力资本水平的差异解释了两类工人劳资关系差异的70%~80%。邢春冰(2008)利用全国人口普查数据计算得出,农民工与城镇职工收入差异的90%左右与劳动者的特征差异有关。人力资本理论同样强调受教育程度和水平对收入差距的作用。任强等(2008)学者的研究发现不同户口类型人群的教育回报差异才是工资歧视存在的根本原因,而户口类型对劳动者工资并不存在独立的影响。

劳动力市场分割理论则强调,户籍制度以及由此形成的就业壁垒和行业分隔阻碍了统一的劳动力竞争市场的形成,进而加剧了城乡劳动者的收入差距。谢嗣胜、姚先国(2006)的研究指出,农民工和城市工人工资差异的44.8%可由个人特征不同解释,工资差异的55.2%可归结于歧视性因素。邓曲恒(2007)以及原新、韩靓(2009)等人的研究也得出了类似的结论。谢桂华(2007)根据6城市劳动力市场调查数据研究发现,城市工人和农民工之间的收入差异主要来源于附着于户籍身份的福利性收入。田丰(2010)的研究也指出,在同等人力资本条件下,进入不同单位类型的概率差异才是影响城市工人与农民工收入差异的主要原因。

与户籍制度下城乡劳动力的区分不同,完成了“农转非”过程的“新市民”不仅将居住和工作的地点移到了城市,同时也获得了身份上的制度性认可,与城市劳动力在户籍上的差异不复存在。且由于严格的政策限制,只有符合某些条件的农村居民才有获取城镇户口的机会。此前的研究已经指出,受教育程度以及是否拥有党员身份在获得城市户口的过程中发挥关键作用(Wu and Treiman, 2004),此外,永久移民大部分是农村中更有能力、收入更高的群体,在农村收入分布上半部分的人群占据更多的份额(吴晓刚,2007;邢春冰,2010),因此具有很强的正向选择效应。与城市原居民相比,这批人似乎拥有一定的竞争优势。学者进一步的研究指出,“农转非”群体在社会经济地位和职业获得上都存在一定优势,这种“农转非”的优势随着获得城镇户口的时间不同而有所差别,幼年到青壮年期实现身份转换的优势更加显著(谢桂华,2014)。国际上一些关于移民问题的研究也支持了这一观点。学者发现美国的墨西哥裔移民具有较强的选择性,年轻、未婚、中等受教育程度的人更可能移民(Chiquiar and Hanson, 2005);一些学者也指出相对于非移民子女,移民子女在学业成绩上具有一定的优势,原因在于其父母具有自选择性,更加重视子女的教育并激励其子女取得学业上的成功(Duran and Weffer, 1992;Caplan,et al.,1992)。

然而,也有学者的观点与之相反,认为“农转非”的选择性并不意味着其可以直接转化为经济收入上的优势。国外学者的研究指出,由于出身和成长环境中教育质量的差异,即使拥有相同的受教育年限,新移民的收入水平也会处于劣势地位(Lansing and Morgan, 1967)。国内学者有同样的发现,具有农村背景的人即使获得了城镇户口,仍然与在城市中长大的人有较大的收入差距,原因在于劳动力市场上可能存在对出身农村的就业者的非制度性歧视(李云森,2014)。林易(2010)的研究指出,“凤凰男”虽然能够获得不错的工作,但他们在从中级晋升到高级的过程中处于劣势,在行政单位和体制外都难以获得较高职位。李骏(2016)关于北京高校毕业生的研究也指出,城镇出身的毕业生在工作收入和就业质量等方面具有优势,且这种优势随时间发展存在“扩大效应”。

事实上,随着近年来政府在一定程度上放松了对户籍转换的限制,“农转非”的渠道日益多元,其正向选择效应也受到影响。升学、转干、招工、亲属随转、户口改革等都可以成为获取城镇户口的方式,“农转非”群体内部的异质性或许不小于“新市民”与“老市民”之间的差异。显然,忽视这一异质性将会使判断结果产生偏差。部分现有研究也关注到这个问题,如郑冰岛、吴晓刚(2013)将“农转非”分为了“选择性”和“政策性”这两种在人力资本和政治资本等方面存在较大差异的类型,并发现部门分割对二者的收入有不同影响。魏万青(2012)以及郑冰岛、吴晓刚(2013)采取倾向值匹配的方法发现“农转非”群体内部同样存在收入上的差异,户籍改变对不同倾向值群体带来的影响也不相同。但是这两项研究都着眼于“农转非”这一事件对实现户籍转换者收入的影响,即户籍转换对不同类型的“农转非”群体收入回报作用效果的差异,而没有对“农转非”群体与城市原居民之间的收入分层状况以及导致二者收入差距的原因进行分析。

综合上文可以看到,学者在“农转非”群体是否具有优势的问题上存在不一致甚至截然相反的看法。基于已有研究,我们可以做出的基本假定是二者的经济收入存在一定的差距,而现有研究对这一差距成因的解释仍然存在缺失,是劳动者自身禀赋差异还是结构性因素,是人力资本的不同还是存在某种非制度性歧视,仍然需要进一步探究。当然,分析过程中“农转非”群体内部的异质性同样不可忽视。

因此,本文的研究目的在于探究“农转非”群体与城市原居民之间的收入差距以及差距形成的主要原因。同时,“农转非”群体内部的异质性也会被纳入分析。本文借鉴已有研究(郑冰岛、吴晓刚,2013),将通过个人因素获取城镇户口的方式称为自致型“农转非”,而主要通过外部因素如政策推动或亲属随转等途径获得城镇户口的方式则被称为外致型“农转非”。显然,自致型“农转非”群体相较于外致型“农转非”群体具有更强的正向选择性,因此其人力资本也更强。

如前文所述,人力资本理论与劳动力市场分割理论是解释城乡劳动者收入差距的主要视角。本文将这两个视角引入对“新市民”与“老市民”收入不平等的研究之中。

(一) 人力资本假设新古典经济学的人力资本理论将收入差距产生的原因归结为劳动者人力资本的差异(Becker,1993)。按照这一解释,由于具有高度选择性的自致型“农转非”群体与“老市民”在人力资本上差异较小,因此二者的收入差距也应当很小或不存在,而外致型“农转非”群体由于人力资本不足在收入上可能处于劣势地位。由此本文提出以下两个研究假设:

假设1a:在控制人力资本变量后,“老市民”与“农转非”群体的收入差距将不显著;

假设1b:“新市民”与“老市民”具有相同的人力资本回报。

(二) 劳动力市场分割假设人力资本理论在20世纪六七十年代开始受到一些社会学家和经济学家的批评,批评者以劳动力市场分割理论(segmented labor market theory)为主要阵地。以皮奥罗(Piore,1969)为代表的二元市场理论(dual labor market theory)是劳动力市场分割理论的典型代表,该理论认为劳动力市场并不是均质的,可划分为首要劳动力市场和次要劳动力市场,二者在收入报酬、工作稳定性和工作环境等方面存在较大差异,且两者间的劳动力流动存在制度性阻碍。不仅如此,人力资本回报在不同劳动力市场中也有很大不同,首要劳动力市场的人力资本回报较高,甚至高于市场出清水平,而次要劳动力市场中人力资本对收入的影响较小。主要原因在于首要市场形成了一个内部劳动力市场,其工资结构较少受外部市场供给和需求情况的影响(Doeringer and Piore, 1970;Osterman,1975)。

国内基于劳动力市场分割理论分析收入不平等的研究众多,其中以户籍为分割维度的研究同样不在少数(如谢嗣胜、姚先国,2006;邓曲恒,2007;谢桂华,2007;田丰,2010;李骏、顾燕峰,2011),这些研究都在一定程度上证实了户籍分割对城乡劳动者收入差距的影响。而户籍对“农转非”人群的收入同样可能带来不利影响,这种影响可以通过两种形式发挥作用。一是在进入劳动力市场阶段,由于户籍制度限制,具有农村背景的劳动者进入某些行业和部门的机会更小,或为了取得户口不得不降低薪资要求。这不仅会影响到农村户籍的劳动者,也会影响到通过升学和工作等方式获得城镇户口的自致型“农转非”人群;而外致型“农转非”群体受此影响较小。宋月萍、宋正亮(2016)通过对北京高校毕业生的研究指出,为获得当地户口,毕业生就业需要支付“户口成本”,使其人力资本回报降低。另一方面,即便在获得户口之后,具有农村背景的“新市民”也可能在城市劳动力市场中受到某种非制度性歧视,这种歧视或来自社会对“凤凰男”的刻板印象,或源于雇主对具有农村背景人群能力的质疑,从而形成特殊的“职业天花板”。其结果是,相较于“老市民”,“农转非”群体获得的职业收入更低(李云森,2014)或在职位升迁过程中面临阻碍(林易,2010)。上述两种作用方式都可被视为由户籍制度导致的劳动力市场的歧视行为。因此,本文提出以下竞争性假设:

假设2a:在控制人力资本变量后,“老市民”的收入依然高于“农转非”群体;

假设2b:“老市民”的人力资本回报率高于“农转非”群体的人力资本回报率。

在假设2a和假设2b的基础上,可以进一步分析收入差异的构成。根据已有研究,自致型“农转非”群体具有高度的选择性,在人力资本方面其与城市原居民相差不大,甚至可能更高,因此两个群体之间的收入差距更可能是由歧视因素造成。而外致型“农转非”人群相较于“老市民”在人力资本与市场歧视方面可能均处于劣势地位。由此本文提出以下解释性假设:

假设3:“老市民”与自致型“农转非”群体的收入差距主要由歧视造成,而“老市民”与外致型“农转非”群体的收入差距受人力资本差异和歧视的共同影响。

以上假设中,假设1基于人力资本理论,假设2和假设3基于劳动力市场分割理论。若假设1成立,则研究结果支持人力资本理论;若假设2和假设3成立,则劳动力市场分割理论更具解释力。就具体方法而言,对于假设1a和假设2a,本文将采用分位数回归的方法,在控制人力资本及其他变量的情况下考察不同群体的收入差距;对于假设1b和假设2b,本文将采用分组分位数回归方法,考察不同群体的人力资本回报差异。除此之外,本文还将采用梅里(Melly,2006)提出的分位数分解方法考察不同群体收入差距形成的影响因素,及其在不同分位点的分布情况,以此检验假设3。

三、研究方法、数据与变量 (一) 模型和方法以往关于户籍制度与收入差异的研究大多采用Blinder-Oaxaca分解模型,在OLS回归的基础上对两个不同群体收入的条件均值进行分解。Blinder-Oaxaca分解模型的基本形式是:

| $ R=\left\{ E{{\left({{X}_{A}} \right)}^{\prime }}-E{{\left({{X}_{B}} \right)}^{\prime }} \right\}{{\beta }_{B}}+E{{\left({{X}_{A}} \right)}^{\prime }}\left({{\beta }_{A}}-{{\beta }_{B}} \right) $ |

需要指出的是,该模型并不能对两个群体内部不同层次的差异性进行衡量,而现实社会中群体差异可能会随着分布条件的变化而有所不同。为了更好地分析“农转非”群体(以下简称“新市民”)与城市原居民(以下简称“老市民”)的收入差异在不同层次人群间的分布情况,本文将在OLS回归的基础上采用分位数回归及其分解的方法。分位数回归的方法由来已久,最早是在线性回归的基础上拓展而来(Koenker and Bassett, 1978)。分位数回归通过考察因变量在(0,1) 之间不同分位点的分布情况,得到不同的分位数函数,由此形成一个条件分布的轨迹。第θ分位点的函数形式可表示为:

| $ F_{y|x}^{-1}\left(\theta |{{x}_{i}} \right)={{x}_{i}}\beta \left(\theta \right), \ \ \ \ {{\forall }_{\theta }}\in \left(0, 1 \right) $ |

对于给定的θ∈(0, 1),定义检验函数ρθ(u)为:

| $ {{\rho }_{\theta }}\left( u \right)=\left\{ \begin{matrix} {{\theta }_{u}} & u\geqslant 0 \\ \left( \theta -1 \right)u & u<0 \\ \end{matrix} \right. $ |

分位数回归的模型可以设定为:

| $ {{Q}_{\theta }}\left(y|x \right)={x}'\beta \left(\theta \right)+{{v}_{\theta }} $ |

相应的β(θ)可以通过最小化下式中的β得到(Koenker and Bassett, 1978)。

| $ {{n}^{-1}}\sum\limits_{i=1}^{n}{{{\rho }_{\theta }}\left({{y}_{i}}-{{x}_{i}}\beta \right)} $ |

分位数回归虽然能够得到自变量和因变量在不同分位点的分布情况,但是在解释“新市民”与“老市民”收入差距的形成原因方面依然存在不足。因此,本文采用梅里(Melly,2006)提出的方法对分位数回归的结果进行进一步分解。该方法是通过构建一个反事实的分布函数,将两个群体在各个分位点的收入差异进行分解,形式如下:

| $ \begin{align} &\mathit{\Delta =}{{\mathit{q}}_{\theta }}\left({{\beta }_{1}}, {{x}_{1}} \right)-{{\mathit{q}}_{\theta }}\left({{\beta }_{2}}, {{x}_{2}} \right) \\ &\ \ \ \ =\left[ \mathit{q}\left({{\beta }_{1}}, {{x}_{1}} \right)-\mathit{q}\left({{\beta }_{2}}, {{x}_{1}} \right) \right]+\left[ \mathit{q}\left({{\beta }_{2}}, {{x}_{1}} \right)-\mathit{q}\left({{\beta }_{2}}, {{x}_{2}} \right) \right] \\ \end{align} $ |

其中,qθ(β1, x1)和qθ(β2, x2)分别表示“老市民”与“新市民”在θ分位点的非条件工资分布,q(β2, x1)是一种反事实的情况,它表示“老市民”在被赋予“新市民”的工资支付结构时的收入分布。因此,等式最右边被分成两部分,前者表示回报率不同导致的收入差异,可称之为“系数差异”,一般被视为由歧视因素造成的收入差异;后者表示由个体特征引起的收入差异,可称之为“特征差异”。

(二) 数据与变量本文使用的数据来自于中国综合社会调查(CGSS),该数据调查范围覆盖全国各个地区,且涉及被访者户籍转换等诸多信息。由于单一年份的调查中符合条件的“农转非”样本偏少,因此本研究将2012与2013年的数据合并作为同一截面数据使用。本文的研究对象包括调查时年龄为18至60岁、拥有城镇户籍且在业的居民。为避免极端数据的影响,研究者删除了年工作收入100万元以上的样本。两期数据合并后满足条件的样本共4 481个,其中“老市民”(出生时为城镇户口)样本2 864个,“新市民”(出生时为农村户口)样本1 617个。调查也询问了被访者获得城镇户口的途径,包括升学、参军、工作/招工、转干、征地、家属随转和购房等。显然,如果不对这些途径加以区分,忽视新市民的内部差异会给研究结论带来不利影响。本文借鉴已有研究(郑冰岛、吴晓刚,2013),将通过升学、参军、工作/招工、转干和购房等途径获得城镇户口的方式称为自致型“农转非”,而将通过征地、户口改革和家属随转等途径获得城镇户口的方式称为外致型“农转非”。

本文的被解释变量为被访者前一年工作收入的对数,用lninc表示。个人工资决定方程中运用较广泛的是Mincer方程,本文在其基础上选取人力资本相关变量以及其他人口学变量作为控制变量来构建收入模型。

(1) 人力资本变量

经典的工资生成模型认为人力资本是影响收入的最主要因素,而人力资本中受教育程度和工作经验最为重要。本文将这两者纳入工作收入模型中,其中受教育年限是将被访者的受教育程度换算成相应的年限,作为连续变量使用;工作年限指的是被访者第一次从事非农工作距今的时间。同时,人力资本理论认为工作经验对收入的影响曲线呈倒U型(Mincer,1974),因此方程中纳入了工作年限的平方项。此外,部分学者也指出,党员身份作为个人政治资本的体现在中国具有独特意义,同时也是影响“农转非”的重要因素(Xie and Hannum, 1996;Wu and Treiman, 2004),因此本文将党员身份这一变量纳入模型。

(2) 其他变量

除人力资本变量外,本文还纳入了其他一些重要的控制变量。除了农村户籍和城市户籍的区分,一些学者的研究进一步指出,城市劳动力的户籍分层不仅存在于城市居民与农村居民之间,同时也存在于本地居民和外地居民之间,呈现一种多重分割的格局(原新、韩靓,2009;李骏、顾燕峰,2011),因此本文在方程中纳入外地户口变量。此外,所有制分割一直是城市收入不平等研究的重要维度(Bian,1994;Wu,2002),因此本文将劳动者就业的单位类型纳入方程中,并根据被访者工作单位的性质将其分为“体制内部门”和“体制外部门”两类。同时,考虑到劳动者工作时长的不同,被访者周工作时间也作为变量被纳入模型。其他个体特征变量包括被访者性别、婚姻状况、健康状况等。同时,考虑到不同性别群体的教育回报率可能存在差异,本研究将性别与受教育程度的交互项纳入模型。

本研究工作收入方程的基本形式如下:

| $ \begin{align} &\text{lninc=}{{\beta }_{1}}\left(edu \right)+{{\beta }_{2}}\left(\mathit{exp} \right)+{{\beta }_{3}}\left(\mathit{ex}{{\mathit{p}}^{\text{2}}} \right)+{{\beta }_{4}}\left(male \right) \\ &\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ +{{\beta }_{5}}\left(tizhinei \right)+\sum{{{\beta }_{i+5}}}\left({{X}_{i}} \right)+u \\ \end{align} $ |

样本变量的描述性统计结果如表 1所示。

| 表 1 变量的描述性统计结果 |

由表 1可以看出,在收入方面,“新市民”的年工作收入均值比“老市民”低12%左右,然而分开来看,自致型“农转非”群体的平均收入只比“老市民”略低,而外致型“农转非”群体的平均收入与前两者相比都存在较大差距。这种差距也体现在平均受教育年限、工作年限和在体制内工作的比例等方面,可见,外致型“农转非”群体不论在收入方面还是在人力资本方面都处于明显的劣势地位。这也体现了“农转非”群体内部的异质性以及将其加以区分的必要性。这一描述性统计结果似乎表明“新市民”与“老市民”的收入不平等仅体现在“新市民”与外致型“农转非”群体之间;然而值得注意的是,虽然自致型“农转非”群体与“老市民”在收入均值方面不相上下,但是其平均受教育年限要高于“老市民”,收入水平与受教育程度存在一定程度的失衡,因此需要谨慎看待。此外,自致型“农转非”群体进入体制内工作的比例远远高于另外两个群体,这一点与我们的一般认知亦吻合,即体制内部门一般有更多的“农转非”机会,因此聚集了更多的“新市民”。同时,自致型“农转非”群体中男性比例达到66.3%,党员比例和有配偶者的比例也明显高于其他两个群体,在很大程度上拉高了整个“农转非”群体在这些指标上的均值水平。由表 1可知,“农转非”群体在整体上并不具有优势地位,反而可能存在一定的劣势,其内部也根据户口转换途径的不同存在两个具有相当大差异的子群体。

四、实证分析结果 (一) 分位数回归模型1.“新市民”与“老市民”的收入差距

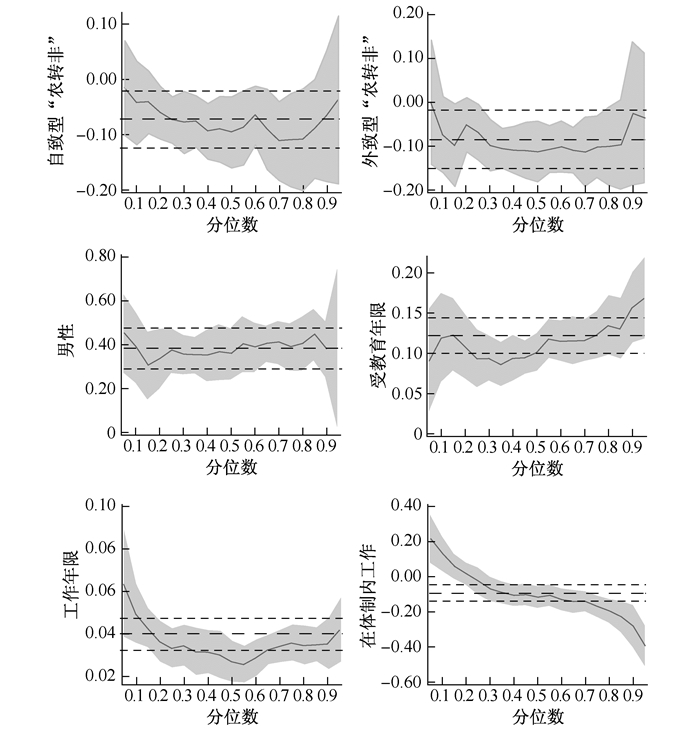

为了对不同分布位置的市民收入决定因素和差异情况进行刻画,本文首先对总体样本进行了简单OLS回归,随后对同样的变量进行了分位数回归。本文以0.05为步长,计算了0.05-0.95区间的各分位数系数。为了方便呈现,表 2选取了0.1、0.25、0.5、0.75和0.9这5个具有代表性的分位点。图 1则更加全面地呈现了几个重要变量的OLS回归结果以及分位数回归中系数随分位数的不同而变化的情况。

| 表 2 全样本收入方程分位数回归(N=4 481) |

|

图中长虚线为各变量OLS回归的系数估计值,短虚线表示OLS估计的置信区间;实线为各变量分位数回归系数的估计值,阴影部分为分位数回归的置信区间(OLS和分位数回归的置信度均为0.95) 图 1 部分变量分位数回归结果 |

综合表 2和图 1可以看出,在控制了人力资本因素及其他人口学变量的情况下,大多数分位点上“新市民”的工作收入都显著低于“老市民”,而OLS的结果(见图 1)显示自致型“农转非”与外致型“农转非”变量的系数均为负数,因而“新市民”与“老市民”存在一定程度的收入不平等。模型结果拒绝了假设1a,假设2a得到证实,数据结果支持劳动力市场分割理论。此外,高低两端分位点上“新市民”的系数虽然为负,但并不显著,这也表明收入差距在分布上存在一定的差异性。值得注意的是,在“新市民”内部,原本工作收入均值存在较大差异的自致型“农转非”与外致型“农转非”这两个群体,在控制了其他变量后,各分位点上的工作收入却相差不大,F检验的结果也显示二者的收入差异不显著。这提醒我们,“新市民”与“老市民”的收入不平等并非主要由人力资本因素造成,而是另有原因。

其次,外地居民在各分位点的系数显著为正,这一点与已有研究相一致,即外地城市户籍居民的收入高于本地居民(原新、韩靓,2009)。这可能是因为能力更强、工作职位更高的外地市民更有可能去其他城市工作。性别变量在大多数分位点显著,表明城市劳动力市场上男女收入差距依然存在。工作年限的一次项和二次项系数在各分位点均显著,且二次项系数为负,表明收入会随着工作年限的增加而先增长后下降。此外,教育回报率有随分位数提高而增加的趋势,这也与许多学者的研究结论相一致(高梦滔、姚洋,2006;张车伟,2006),即高分位的教育回报率高于低分位,由此对收入差距产生影响。而在体制内就业的变量系数随分位数增加有明显的下降趋势,且系数由正转负,表明进入体制内工作可以提高较低分位处人群的收入,但对高分位处人群的工作收入存在负面效应。

2.人力资本回报差异

上述分位数回归模型建立在不同群体具有相同的人力资本系数及其他变量系数的基础上,因而可能存在较大的偏差。为了更好地考察不同群体人力资本回报的差异,我们分别对“新市民”、自致型“农转非”以及外致型“农转非”人群进行了分组分位数回归。同时,由于党员身份的作用不显著,分析的关注点将主要放在受教育年限和工作年限这两个反映人力资本状况的变量上。

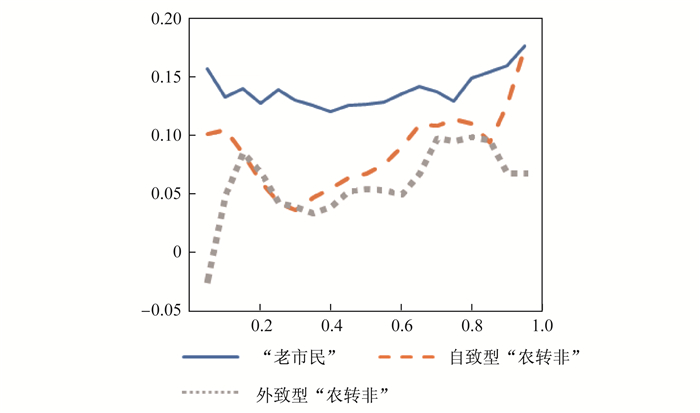

(1) 不同群体教育回报差异。表 3和图 2给出了不同分位点上各群体的教育回报率情况。可以很明显地看到,三个群体在教育回报率上存在很大差异,各个分位点上“老市民”的教育回报率均高于“农转非”群体,而外致型“农转非”群体的教育回报率在多个分位点都较低或不显著。图 2更加清晰地展现了教育变量的系数随分位点的变化情况,“老市民”的教育回报率围绕0.15上下波动,变化更平稳,且各个分位点的系数值都明显高于另外两个群体。

| 表 3 教育回报率的分组分位数回归结果 |

|

图 2 教育回报率的分组分位数回归结果 |

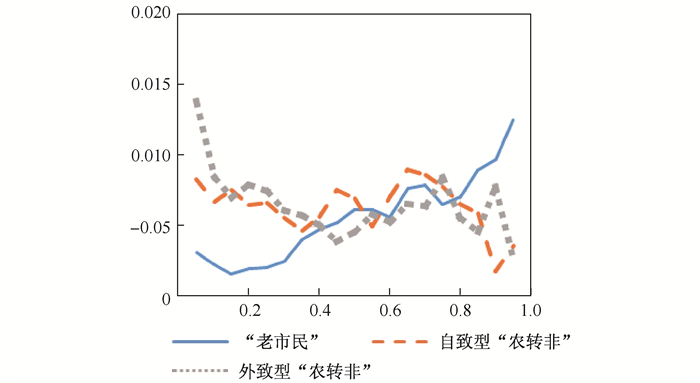

(2) 不同群体工作年限回报差异。由于方程中加入了工作年限的平方项,因此无法直接对工作年限回报率的大小进行比较。退而求其次,在比较各群体工作年限回报率时,本研究只加入一次项而去掉了二次项,结果如表 4和图 3所示。表 4中“老市民”在各分位点上的工作年限回报率与“农转非”群体相比优势并不明显。在具体系数值方面,则呈现相互交叉的情况,外致型“农转非”群体在较低分位点处更高,而较高分位点处则是“老市民”更高,无法判断哪个群体的工作年限回报率具有显著的优势。

| 表 4 工作年限回报率的分组分位数回归结果 |

|

图 3 工作年限回报率的分组分位数回归结果 |

综合教育回报率和工作年限回报率可以看出,“老市民”的人力资本回报在整体上要高于“新市民”,数据结果基本验证了假设2b,而拒绝了假设1b,进一步支持了劳动力市场分割的观点。与此同时,不同群体教育回报的巨大差异也值得深入探究。教育作为人力资本的重要组成部分,一直被众多学者视为影响现代社会分层的主要因素。此前的研究中学者已经发现在城市劳动力市场中,城乡劳动者的教育回报率存在一定差异,农村劳动者的教育回报普遍低于城市劳动者(任强等,2008;叶光,2015;王文静等,2015)。部分学者将其归结为高等教育的回报较高,而城市劳动者的受教育程度更高(任强等,2008)。然而如前文描述统计所示,自致型“农转非”群体平均受教育年限的数值高于“老市民”,但其在各个分位点的教育回报率却更低,因此不同受教育程度的回报率差别并不能解释这一现象。我们更有理由推测,“农转非”群体虽然已经获得了城镇户口,消除了户籍壁垒,但是由于其农村背景身份,在进入城市劳动力市场的过程中或进入之后,依然受到一定程度的制度性或非制度性歧视。下文将进一步通过分位数分解来验证这一推测。

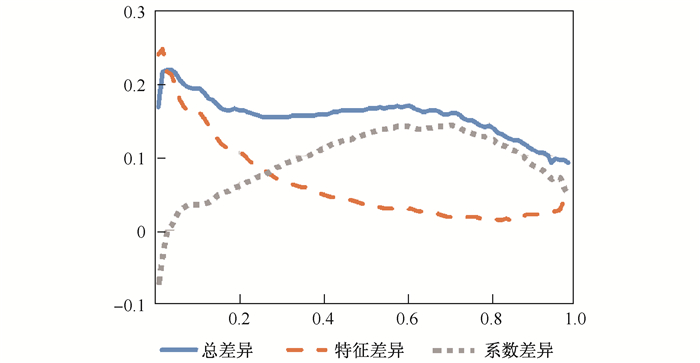

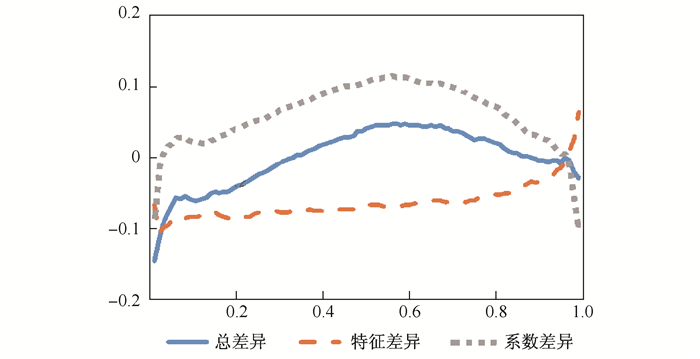

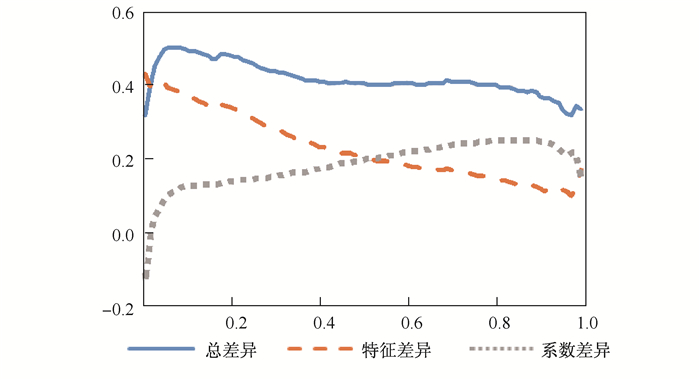

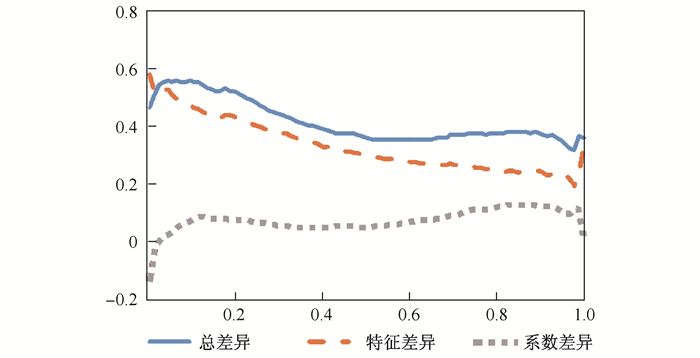

(二) 新老市民工资差异的分位数分解在上文对不同群体的工作收入进行分位数回归的基础上,研究将采用梅里(Melly,2006)提出的方法对分位数回归的结果进行进一步分解。由于“新市民”群体内部具有较大的异质性,本文不仅对“新市民”与“老市民”的收入差异进行了分解,同时又将自致型“农转非”群体和外致型“农转非”群体分别与“老市民”的收入对数差异进行分解,以更好地比较“新市民”群体内部受劳动力市场歧视状况的差别。最后,本文还将两个不同的“农转非”群体进行差异分解,作为稳健性检验。分解结果如图 4至图 7所示。

|

图 4 “新市民”与“老市民”收入差异分解 |

|

图 5 “老市民”与自致型“农转非”群体的收入差异分解 |

|

图 6 “老市民”与外致型“农转非”群体的收入差异分解 |

|

图 7 自致型“农转非”群体与外致型“农转非”群体的收入差异分解 |

1. “新市民”与“老市民”收入差异分解

图 4呈现了“新市民”与“老市民”整体的工作收入差异分解情况。可以看出,随着分位数的上升,两个群体收入对数的总差异稳中有降,由低分位处的20%降到高分位处的10%左右。而系数差异则呈现先上升后下降的趋势,这表明就业歧视并非发生在收入分位最低的群体中,而主要发生在中高分位的“农转非”群体中。两个群体的特征差异随分位数增加而下降,这也与常识相吻合,即随着收入分位的提升,“新市民”与“老市民”群体的个人禀赋差异逐渐减小。

2.“老市民”与自致型“农转非”群体收入差异分解

“老市民”与自致型“农转非”群体收入差异的分解结果具有鲜明的特点(见图 5)。一方面,两个群体的特征差异随分位数提高而不断上升,其数值也在较高分位点处由负转正。这表明在个人禀赋方面,自致型“农转非”群体相比于“老市民”一直存在明显优势,直到极高分位点处才被赶超。另一方面,总体差异和系数差异都呈倒U型趋势,这意味着,即使自致型“农转非”群体的个人禀赋在大多数分位点处占优,然而市场歧视的存在使其个人收入的优势减小了,甚至在中高分位点处的收入还低于“老市民”。此外,图 5也说明在极低与极高分位点处,可能存在着对收入分位最高处的那部分“新市民”的逆向歧视,这或许与对农村出身的优秀人才的照顾政策有关。不过考虑到分位数回归中极低与极高分位点的系数估计可能出现偏差(孟凡强、邓保国,2014),是否存在逆向歧视仍有待商榷。

3. “老市民”与外致型“农转非”群体收入差异分解

如图 6所示,“老市民”与外致型“农转非”群体收入的总体差异明显更大,虽然这一差异随分位数的提高在缓慢下降,但总的来看达到了40%左右,远远超过“老市民”与自致型“农转非”群体的差异。特征差异和系数差异的变化呈现完全相反的情形。前者随分位数提高不断下降,表明两个群体的个体禀赋差异在逐渐缩小;后者随分位数的提高而上升,表明外致型“农转非”群体所遭受的歧视也在加剧。两条趋势线相交于0.5分位附近,这意味着在较低分位点,两群体的收入差异主要是外致型“农转非”群体人力资本等方面的个人禀赋较低所致,而在较高分位点则更多地要归咎于城市劳动力市场对外致型“农转非”群体的歧视。

4.自致型与外致型“农转非”群体收入差异分解

图 7呈现了对两个不同“农转非”群体的收入差异进行分解的结果。这一结果可以视为对分位数分解的稳健性检验。可以看到,同为“新市民”,自致型与外致型“农转非”群体的收入存在非常大的差异,达到40%左右。不过在各个分位点上,形成这一差异的主要原因是两个群体中存在的个人禀赋差异。歧视性因素虽然存在,但始终处在相对较低的水平。这也进一步证实了劳动力市场的歧视主要发生在“新市民”与“老市民”之间,而非“农转非”群体内部。

分位数分解的结果基本验证了假设3,即“老市民”与自致型“农转非”群体的收入差距主要由歧视造成,而“老市民”与外致型“农转非”群体的收入差距受人力资本差异和歧视的共同影响。只是在更具体的层面上,“老市民”与外致型“农转非”群体的收入差距在较低分位点由人力资本差异导致,而在较高分位点主要受歧视的影响。

五、结论与讨论20世纪90年代以来,中国城市经济体制改革以及人口流动限制的放松使城乡和地区之间形成大规模的人口迁徙浪潮。大批农村劳动力进入城市工作和生活,其中一部分获得了城镇户口成为“新市民”,城镇的扩张也使部分农民获得了城镇居民的身份。户籍制度与城镇化进程共同成为形塑当代中国社会分层格局的重要力量。在可预见的将来,还将有数量庞大的农村人口实现向市民身份的转变。这批“农转非”人群与城镇原居民在工作收入层面的差异,无疑会影响到城镇收入不平等的格局,而且也会对我国的社会分层状况产生深刻影响。

同时,“新市民”内部也存在很大的异质性。如学者(郑冰岛、吴晓刚,2013)此前所指出的,这批人一部分是通过升学、工作等渠道实现身份转变的农村走出的佼佼者,具有高度的选择性;另一部分则是在城镇化政策的影响下,通过户口安置和家属随转等方式获得城镇户口,这一过程与其个人禀赋和能力没有太大的关联。本文将前者称为自致型“农转非”群体,将后者称为外致型“农转非”群体。区分这二者对于考察“新市民”与“老市民”的收入不平等具有重要意义。本文的研究结论可以总结为以下几点:

第一,本文通过对总体样本的分位数回归发现,在控制了人力资本变量以及其他人口学变量的情况下,“新市民”相较于“老市民”存在一定程度的收入劣势,因此所谓的“农转非”优势至少在工作收入层面上并不存在。

第二,对不同群体的分位数回归结果表明,各分位数上“新市民”的教育回报率普遍低于“老市民”,即使是平均受教育年限更高的自致型“农转非”群体也是如此。这提醒我们,即使户籍壁垒能够被打破,出身农村的“新市民”在劳动力市场上可能依然会受到制度性或非制度性歧视。

第三,分位数分解的结果支持了市场歧视的存在。收入差异的分位数分解表明,在大多数分位点上,因其高度的选择性,自致型“农转非”群体相较于“老市民”在人力资本等个人禀赋方面存在一定优势,但这种优势几乎完全被歧视所消解。歧视程度随收入分位数的变化呈倒U型趋势,这意味着农村背景对中等收入群体的影响更大。一种可能的解释是,低收入分位群体因其较低的职业准入门槛和技能要求,受户籍背景的影响较小;高收入分位的群体以其较高的个人禀赋获得了劳动力市场的认可,并且随着市场规范程度的提高,歧视因素的影响逐渐降低;因此中等收入分位群体成为被市场歧视的主体。另一方面,与“老市民”相比,外致型“农转非”群体既在人力资本等个人禀赋方面存在劣势,也面临着劳动力市场的歧视,因而与“老市民”存在较大的收入差距。此外,对“新市民”内部两个群体的收入分解也证实了歧视主要发生在“新市民”与“老市民”之间。

综上,在加快推进城镇化的过程中,政策制定者必须认识到通过不同渠道实现“农转非”的群体之间的差异性,进而有针对性地帮助他们融入城市劳动力市场,缩小其收入差距。尤其就外致型“农转非”群体而言,政府一方面要加大对农村地区的教育投入,提高农村居民的受教育水平,改善其人力资本状况;另一方面要加大对农村居民的职业培训,提高其适应城市劳动力市场的能力,以改变他们在就业和收入等方面的劣势地位。同时也要破除不合理的就业壁垒,改变“农转非”群体人力资本与工作收入不匹配的局面。因此,破除城乡二元体制,减少因户籍限制导致的受教育和就业机会不平等或许才是根本之策。

本文的研究可以视作劳动力市场分割理论的研究在户籍城镇化进程中的延续。研究结论基本支持了城镇居民内部分割性劳动力市场的存在,这里的分割维度并非户籍本身,而是一种“前户籍”,即在实现了户籍转换的情况下,具有农村背景的“新市民”依然受到城市劳动力市场的歧视。这一歧视显然并非如农民工群体那样部分源于户籍制度直接带来的福利待遇等方面的差别,但仍然可能是户籍制度影响的延续。因为对自致型“农转非”群体而言,在通过升学、就业等方式实现户籍转换的过程中,他们可能为了获得城市户口而达成某种程度的妥协,放弃了一些获得更高收入的机会。就外致型“农转非”群体而言,其人力资本方面的巨大劣势与城乡经济社会发展长期不均衡的现实也有很大关联。这是长期以来户籍分隔的结果。

当然,本文的不足也是显而易见的。正如上文所说,因数据和方法的局限,本文的研究未能判断“新市民”是由于为了实现“农转非”而只能选择收入较低的工作,还是在实现“农转非”之后,依然因为出身农村而受到劳动力市场的歧视,即无法进一步区分制度性和非制度性歧视。另一方面,分位数分解中变量的遗漏也会对结果产生一定影响,本文只能在理论预设和实证检验的过程中尽量将研究者认为合适和重要的变量加入其中,以减少遗漏变量的影响。

| [] |

陈映芳. 2005. 农民工:制度安排与身份认同.

社会学研究, 10001(3): 119-132.

|

| [] |

邓曲恒. 2007. 城镇居民与流动人口的收入差异——基于Oaxaca-Blinder和Quantile方法的分解.

中国人口科学, 10001(2): 8-16.

|

| [] | |

| [] |

李爱民. 2013. 中国半城镇化研究.

人口研究, 37(4): 80-91.

|

| [] |

李骏. 2016. 城乡出身与累积优势:对高学历劳动者的一项追踪研究.

社会学研究, 10001(2): 57-81.

|

| [] |

李骏, 顾燕峰. 2011. 中国城市劳动力市场中的户籍分层.

社会学研究, 10001(2): 48-77.

|

| [] |

李强. 2004. 社会学的剥夺理论与我国农民工问题.

学术界, 10001(4): 7-22.

|

| [] |

李云森. 2014. 农转非、农村背景与城镇居民收入差异:基于CGSS2008的实证研究.

上海经济研究, 10001(9): 48-56.

|

| [] |

林易. 2010. 凤凰男能飞多高——中国农转非男性的晋升之路.

社会, 30(1): 88-108.

|

| [] |

陆益龙. 2008. 户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动.

中国社会科学, 10001(1): 149-162.

|

| [] |

孟凡强, 邓保国. 2014. 劳动力市场户籍歧视与城乡工资差异——基于分位数回归与分解的分析.

中国农村经济, 10001(6): 56-65.

|

| [] |

任强, 傅强, 朱宇姝. 2008. 基于户籍制度的教育回报差异:对工资歧视的再考察.

人口与发展, 14(3): 37-46.

|

| [] |

宋月萍, 宋正亮. 2016. 户籍制度对大学生工资的影响——来自北京市的证据.

人口与经济, 10001(4): 103-112.

|

| [] |

田丰. 2010. 城市工人与农民工的收入差距研究.

社会学研究, 10001(2): 87-105.

|

| [] |

王文静, 刘彤, 陈漫雪. 2015. 教育回报的城乡差异与收入传递机制.

湖南农业大学学报(社会科学版), 10001(1): 90-95.

|

| [] |

魏万青. 2012. 户籍制度改革对流动人口收入的影响研究.

社会学研究, 10001(1): 152-173.

|

| [] |

吴晓刚. 2007. 中国的户籍制度与代际职业流动.

社会学研究, 10001(6): 38-65.

|

| [] |

谢桂华. 2007. 农民工与城市劳动力市场.

社会学研究, 10001(5): 84-110.

|

| [] |

谢桂华. 2014. 农转非之后的社会经济地位获得研究.

社会学研究, 10001(1): 40-56.

|

| [] |

谢嗣胜, 姚先国. 2006. 农民工工资歧视的计量分析.

中国农村经济, 10001(4): 49-55.

|

| [] |

邢春冰. 2008. 农民工与城镇职工的收入差距.

管理世界, 10001(5): 55-64.

|

| [] |

邢春冰. 2010. 迁移、自选择与收入分配——来自中国城乡的证据.

经济学(季刊), 10001(2): 633-660.

|

| [] |

姚先国, 赖普清. 2004. 中国劳资关系的城乡户籍差异.

经济研究, 10001(7): 82-90.

|

| [] |

叶光. 2015. 就业机会不平等、教育回报差异与城乡工资差距.

经济经纬, 32(4): 25-30.

|

| [] |

原新, 韩靓. 2009. 多重分割视角下外来人口就业与收入歧视分析.

人口与经济, 33(1): 62-71.

|

| [] | |

| [] | |

| [] |

张维迎. 2012. 市场的逻辑. 上海: 上海人民出版社.

|

| [] |

章元, 王昊. 2011. 城市劳动力市场上的户籍歧视与地域歧视:基于人口普查数据的研究.

管理世界, 10001(7): 42-51.

|

| [] |

郑冰岛, 吴晓刚. 2013. 户口、农转非与中国城市居民中的收人不平等.

社会学研究, 10001(1): 160-181.

|

| [] |

Becker Gary. 1993. Human Capital:A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.

|

| [] |

Bian Yanjie. 1994. Work and Inequality in Urban China. New York: State University of New York Press.

|

| [] |

Caplan Nathan, Marcella Choy, John Whitmore. 1992. Children of the Boat People:A Study of Educational Success. Ann Arbor: University of Michigan Press.

|

| [] |

Chiquiar Daniel, Gordon Hanson. 2005. International Migration, Self-Selection, and the Distribution of Wages:Evidence from Mexico and the United States.

Journal of Political Economy, 113(2): 239-181.

DOI:10.1086/427464

|

| [] |

Doeringer Peter, Michael Piore. 1970. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington: Heath and Company.

|

| [] |

Duran Bernadine, Rafaela Weffer. 1992. Immigrants' Aspirations, High School Process, and Academic Outcomes.

American Educational Research Journal, 29(1): 163-181.

DOI:10.3102/00028312029001163

|

| [] |

Koenker Roger, Gilbert Bassett Jr.. 1978. Regression Quantiles.

Econometrica, 46(1): 33-50.

DOI:10.2307/1913643

|

| [] |

Lansing John, James Morgan. 1967. The Effect of Geographical Mobility on Income.

The Journal of Human Resources, 2(4): 449-460.

DOI:10.2307/144765

|

| [] |

Melly, Blaise. 2006. Estimation of Counterfactual Distributions Using Quantile Regression. Discussion Paper.

|

| [] |

Meng Xin, Junsen Zhang. 2001. The Two-Tier Labor Market in Urban China:Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai.

Journal of Comparative Economics, 29(3): 485-504.

DOI:10.1006/jcec.2001.1730

|

| [] |

Mincer Jacob. 1974. Schooling, Experience, and Earnings. Columbia: Columbia University Press.

|

| [] |

Osterman Paul. 1975. An Empirical Study of Labor Market Segmentation.

Industrial Labor Relations Review, 28(4): 508-523.

DOI:10.1177/001979397502800402

|

| [] |

Piore Michael. 1969. The Dual Labor Market:Theory and Implications.

Cambridge:Cambridge University Press: 101-132.

|

| [] |

Wu Xiaogang. 2002. Work Units, Income Inequality:The Effect of Market Transition in Urban China.

Social Forces, 80(3): 1069-1099.

DOI:10.1353/sof.2002.0013

|

| [] |

Wu Xiaogang, Donald Treiman. 2004. The Household Registration System and Social Stratification in China:1955-1996.

Demography, 41(2): 363-384.

DOI:10.1353/dem.2004.0010

|

| [] |

Xie Yu, Emily Hannum. 1996. Regional Variation in Earnings Inequality in Reform-Era Urban China.

American Journal of Sociology, 101(4): 950-992.

DOI:10.1086/230785

|

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37