农民工子女问题是20世纪80、90年代始,在中国市场化、工业化、城镇化等社会转型大背景下,大规模农村人口向城镇流动、迁徙所引发的一个社会问题。有关农民工流动对其子女成长发展的影响,学界已有的研究多聚焦于留守儿童与流动儿童,倾向于从儿童成长的角度将亲子分离看做留守儿童问题的实质,并通过“留守儿童—完整家庭儿童”的比较,将留守儿童的不良表现归因于父母外出务工导致的亲子分离;对于流动儿童,更多地通过与城市本地儿童的比较,强调其在城市所遭遇的种种不公平待遇。这种做法普遍存在三个方面的不足。

首先,对内生性问题重视不够,导致无法获知流动的确切效应。解释变量与被解释变量相互影响,遗漏与解释变量有关的第三变量是内生性问题产生的主要原因。就农民工流动与子女成长发展的关系来看,并非总是前者影响后者,也存在着子女成长状况影响父母迁移决策的情况(吕开宇等,2008;东梅,2010)。当然,流动与否也受教育程度、身体状况、家庭经济水平、家庭结构等因素的影响。流动的非随机性导致了外出与非外出务工者之间可能存在系统性差异,这种差异一方面可能决定了两个群体及其子女应对风险能力的不同,另一方面也可能影响迁移决策与子女的成长发展。无视造成这些差异的混淆变量的存在将会产生内生性问题。就留守儿童与完整家庭儿童而言,若不处理内生性问题,简单比较的结果差异就很可能来自于家庭背景等其他因素,而非流动的效应。

其次,参照群体的选择存在问题,导致无法完整把握流动的影响效应。留守儿童与完整家庭儿童的比较,仅仅回答了流动后果的一个方面——“亲子分离”对儿童成长发展的影响,而另一方面“随迁”又是如何影响儿童发展的呢?如果这些留守儿童跟随父母流动的话,其成长发展又会怎样?只有回答了这些问题,才能完整地把握流动的效应。已有流动儿童问题研究中,流动儿童与城市本地儿童的比较仅适于描述流动儿童在城市成长生活的状况,有助于发现制度性障碍给此群体成长发展带来的困难,但无法说明流动对他们产生的影响。由于城市和农村在文化教育等方面的巨大不同,导致在流动发生之前两个群体已经存在系统性差异,因此,这些研究所发现的差距很可能是已经存在的,而不是流动造成的。所以,要厘清跟随父母的乡城流动对儿童的影响效应,仅与城市儿童进行比较是不够的,还要以流出地儿童作为参照群体。

再次,很多研究的分析结论仅局限于流动效应之正负面判断,缺乏对影响机制的探究,特别是缺乏将流动效应之分析纳入阶层再生产或社会流动视角,深入研究乡城流动对农民工阶层子女社会地位改变或社会流动基础建立之可能性的影响,导致对乡城流动影响儿童发展问题的把握一直停留在流动效应之正负性的争论上,而对更为深入重要的问题——“乡城流动—儿童成长发展—阶层限制”之关系的探讨付之阙如。

除此之外,农民工子女问题研究有待改进之处还表现在:分析往往集中于学校教育特别是义务教育阶段,缺乏对农民工子女生活其中的更广泛的社会空间或社会生态系统的关注,缺乏对于规模庞大的学前农民工子女1的研究。

有鉴于此,本文聚焦于儿童发展的认知方面,在梳理有关认知与阶层关系、流动对认知影响效应文献的基础上,通过对中国城镇化与劳动移民调查数据的实证分析试图回答如下问题:第一,农民工乡城流动对留守儿童认知发展影响的净效应为何?第二,跟随农民工父母的乡城迁移对流动儿童认知发展影响的净效应为何?第三,以这两个问题的结论为基础,进一步回答:“乡城流动—儿童认知发展—阶层限制”的关系为何?

二、文献综述:认知能力与社会分层/流动 (一) 认知能力是阶层再生产/社会流动的重要机制各群体对资源占有/使用的分布状况反映了社会分层结构,资源在父代与子代间的传递及变化反映了阶层再生产与社会流动状况。因此,父代的资源地位传递给子代的过程机制一直是社会分层与流动研究关注的核心问题。布劳—邓肯的地位获得模型(Blau and Duncan, 1967) 就是关于社会流动机制的经典研究。模型的一个著名结论是:教育是社会再生产或社会流动的重要机制。这一观点被后来几乎所有国家的实证研究反复验证(Ganzeboom, et al., 1991)。

但布劳—邓肯的地位获得模型自提出之日起也受到了质疑和挑战,特别是其没有充分讨论的中间机制部分(家庭背景如何影响教育获得)更是后来者进行拓展创新的集中之地。例如,威斯康星模型(Wisconsin Model)最成功之处就在于引入社会心理变量,丰富了布劳—邓肯模型中“家庭背景—教育获得”的因果链。这些变量有“智力”、“重要他人”、“教育期望”等(Sewell and Hauser, 1992)。邓肯(Duncan, et al., 1972)等在《社会经济背景与成就》一书中,明确将智力作为中间变量纳入模型,发现了童年智力水平对教育获得的重要影响。这样,认知能力(智力)为阶层再生产/社会流动重要机制的观点开始受到关注。

其实,认知能力研究受到重视也与二战以来的社会思潮有关。在二战后社会发展的平等化进程下,社会选拔机制对贤能主义(meritocracy)的强调愈发突出。虽然不平等背后的阶层因素不可忽视,甚至有加强的趋势,但对于个体社会经济地位具有重要意义的教育获得不平等将越来越直接由能力分化造成(Griliches and Mason, 1972;Grantham-McGregor, et al., 2007;刘精明,2014)。另外,心理测量技术也在逐步提高,数据积累更为丰富,关于认知能力与教育获得、地位获得关系的研究越来越多。认知能力被诸多研究证明是预测学业成就和教育获得的有效指标(Jencks,1979;Neisser, et al., 1996;Cawley, et al., 2001;Kuncel, et al., 2004)。不仅如此,已有研究还发现,认知能力对于个人经济收入水平、劳动力市场中职业地位的获得也具有重要作用(Griliches and Mason, 1972;Hauser and Huang, 1996;Kuncel, et al., 2004)。最近一项利用美国社会追踪数据的研究发现,较高的认知能力往往意味着更长的受教育时间、更多的收入和更高的职业成就;而且,认知能力具有补偿家庭背景劣势的作用——如果拥有认知优势,即使家庭背景不太好,也可能获得更高的经济收入(Damian, et al., 2015)。而迪尔瑞(Deary, et al., 2005)等的研究更是明确指出,儿童的认知能力是以教育、职业获得为中介变量而最终影响成年后的阶层地位的。

正是在此意义上,本文将认知能力看做农民工子女重蹈父辈命运(阶层再生产)或向上流动的关键指标,即通过乡城流动与儿童认知发展的关系,预判乡城迁移对儿童社会流动基础的影响。

(二) 阶层对子代认知能力的重要影响认知能力影响阶层地位获得,已获得的阶层地位又会影响子代的认知发展。在认知发展问题上,相比遗传学等学科对生物基础的重视,社会学对后天环境给予更多关注,常常从社会经济地位的不同去解释后天环境因素的差异,进而对认知能力的发展做出解释。伯恩斯坦语言编码的阶级差异理论、布迪厄的文化再生产理论等,都将特定知识和认知能力的形成纳入社会阶层再生产的分析框架中,将认知能力的发展打上了社会阶层的烙印。但这些社会再生产理论仅就特定的认知形式(如语言)或文化资本的形成过程展开讨论,与心理学家关注的人的认知发展过程、社会化过程中的众多影响因素,如家庭背景、就读学校、居住社区、同辈群体等环境变量,并未建立起直接的理论联系。

认知发展理论,如社会生态系统理论、最近发展区理论弥补了这一不足。社会生态系统理论将儿童成长的环境看做一个生态系统,儿童的认知发展是由构成它的远端(文化、制度等)、近端(家庭、学校、社区、同辈群体等)环境共同决定的(Bronfenbrenner,1989)。最近发展区理论将儿童现在所处的地方与在他人帮助下所能达到的地方之间的区域称为“最近发展区”,成人或年长同伴的指导帮助可以使儿童顺利地实现对这一区域的跨越,促进认知发展(弗拉维尔等,2002:21)。

对认知环境的强调自然将关于认知发展的研究引向对不同阶层儿童所处环境状况的考察。阶层位置不同,作为阶层分化重要标志的家庭、学校、社区、同辈群体状况也往往不同。

家庭资源方面,无论结构资源(家庭收入、父母职业与教育程度等)还是过程资源(父母的期望、帮助、交流等),优势阶层都明显占优(Amato and Ochiltree, 1986)。布迪厄(Bourdieu,1974) 从资本的视角,拉鲁(2010) 从教养方式的视角也有类似的关于家庭资源阶层分化的发现。

符应理论(鲍尔斯、金蒂斯,1990:195-222) 清楚地表明了西方社会学校教育的阶层分化。诸多实证研究发现,在一个统治秩序稳定的社会中,当学校教育资源稀缺时,优势阶层子女总是能获得更多的学校教育机会;当学校教育机会供给量持续增加时,优势阶层子女总是能获得更优质的教育资源。依据中国经验的研究也有着类似的发现(杨东平,2006;王伟宜,2006)。吴愈晓、黄超(2016) 以“学校的阶层分割”概念描述来自不同阶层的学生聚集在质量高低不同的学校,从而导致学校间存在显著的阶层构成差异现象,并通过对“中国教育追踪调查”数据的分析,发现了我国初中学校间存在着显著的阶层分割。

雷克斯和摩尔(Rex and Moore, 1967) 依据居住的空间位置、住房条件的差异将城市住房群体划分为不同的“住房阶级”。虽然现阶段的中国,以居住空间划分阶层的方式并不普遍适用,但在经济收入差距日益增大,土地区位优劣决定的住宅价格的多样化,住宅的商品化、市场化,人口流动的自由化等因素的推动下,社区的阶层化呈日益明显的趋势(徐晓军,1999)。具体表现为,在一些生活与居住质量类似的社区,居住着一些生活条件、生活方式相似的社会阶层群体(刘精明、李路路,2005)。毫无疑问,优势阶层往往居住在配套设施完备、教育体系发达、文化丰富的高档社区,而弱势阶层居住的社区往往资源贫乏。

学校的阶层分割与社区的阶层分化决定了儿童同辈群体的类型差异,相同阶层背景的儿童也因此有了更多的互动可能。根据同辈群体效应理论,儿童认知发展、学业成就与同辈群体的类型密切相关(Winkler,1975)。优势阶层家庭儿童的互动,使同辈群体成为教育的催化剂,对学业成绩或教育获得更加有利;弱势阶层儿童同辈群体中无心向学、不良行为甚至越轨的情况更多,对个体的教育结果会产生负面影响(吴愈晓、黄超,2016)。

城乡是扩大化的居住空间。现阶段的中国,二元格局下城市与农村经济的两极分化,导致大量精壮劳动力进城,农村出现了“虚空化”(严海蓉,2005)、“社会的解体”(谭深,2011)、“村庄的凋敝和空心化”(江立华,2011)等社区人文环境恶化现象。与之相伴的是,城乡居民收入逐渐扩大,学校教育两极分化。城乡经济、教育的两极分化对儿童成长发展的影响深刻而持久:农村经济落后,学校教育投资不足,难以吸引到优秀的师资,教学管理质量必然不高,导致农村特别是经济落后地区人口的教育水平总是低于全国平均水平;父辈教育水平影响子代的发展,最终结果是农村儿童整体上一直处于对其知识的、情感的成长不利甚至具有明显威胁的环境中,向上流动困难重重。

现阶段的中国,农民工群体已呈现出明显的阶层化特征(王春光,2005)。由于各种制度结构因素的制约,农民工群体属于明显的弱势阶层。一些学者认为,从属于这一阶层的留守儿童与流动儿童身处多种不利的结构之中,向上流动受到强力阻滞,虽奋力挣扎,往往仍无法摆脱成为明日农民工的阶层再生产命运(熊易寒,2010;周潇,2011)。本文关心的是,在当前中国弱势群体实现从阶层再生产到向上流动的转变困难重重的背景下,是否存在推动农民工子女向上流动的可能性?倘若存在,那么现实的可供选择的路径又是什么?显然,要厘清和回答这一问题,并非一日之功,一文之效。但本文认为,儿童发展中一个最为重要的方面是认知能力的发展,甚至可以说认知能力是儿童向上流动的基础。虽然关于认知的理论充满矛盾和争论,但主要的方面大家是有共识的,就是认知环境和刺激的变化将影响认知发展。农村人口的流动和迁移,给其子女造就了种种变化了的认知环境和条件,因而,本文着重探讨的问题是:在当前的城镇化背景下,数以亿计的农村人口向城市流动引发的认知环境变化对留守儿童与流动儿童认知发展可能产生的冲击和改变是什么?进而言之,人们针对一个稳定的社会环境中儿童能力发展的影响因素,如制度条件、学校、社区、同辈群体、家庭背景和阶层境遇等所得出的诸多研究结论,是否会因为且仅仅因为“农村人口迁移流动”而发生改变?为回答上述问题,本文以社会再生产理论为分析视角,将农民/农民工阶层在整体社会中的相对位置纳入儿童认知发展的分析框架中,尝试探讨迁移流动对农民工子代认知影响的阶层限制性因素或制约条件。

三、研究假设 (一) 父母外出工作阻碍留守儿童认知发展假设父母外出工作对留守子女的教育和学业发展有何影响?一些跨国迁移或国外内部迁移的研究发现,父母迁移对留守子女的教育和学业成就影响的综合效应为正(Kandel and Kao, 2001;Lu and Treiman, 2007);另一些研究则认为,前者对后者影响的总效应为负,或两者不存在明显的关系(Kandel,2003;Mckenzie and Rapoport, 2011)。

国内学界有关农民工流动对留守子女学业表现影响的结论同样充满了争议。大部分研究认为父母外出务工经商对留守子女的学业造成了负面影响(林宏,2003;范方、桑标,2005;叶敬忠等,2006;胡枫、李善同,2009),原因在于:父母外出导致对子女照顾与监督的缺失,不利于其学业发展;父母外出,家中劳动力减少,可能增加孩子的劳动时间,也会对其学业表现产生消极影响;此外,外出父母的指导水平往往高于替代监护人,父母的不在场意味着对孩子学业指导水平的降低和较高质量互动的减少,不利于孩子的认知发展和学业表现;最后,父母外出可能对子女的心理发展产生消极影响,从而间接影响学业成绩。

一些研究则发现了父母外出工作对留守子女教育机会获得和学业发展的正向效应(杨菊华、段成荣,2008;段成荣等,2014)。原因可能在于,劳动力外出带来收入提高的正向效应抵销了父母缺失产生的负面影响(陈欣欣等,2009)。家庭收入增加对留守子女学业发展的意义在于:投资于子女教育的费用增加,教育资源改善;可以购买部分劳动,子女参与劳动的时间减少,用于学习的时间增多;有利于改善子女的营养状况,增进身体健康,从而间接促进学业发展。除增加收入外,父母外出工作的经历,也可能影响其教育理念,提升对子女的教育期望,从而有助于子女学业成绩的提高。还有一些经验研究则没有发现父母外出工作对留守子女学业发展有显著影响(朱科蓉等,2002;吴霓,2004;Xu and Xie, 2015)。

本文认为,虽然父母进城工作带来的家庭经济条件的改善对儿童的成长发展有着积极影响,但对于儿童的认知发展而言,因父母外出导致的家庭结构和养育方式的变化也许是更为重要的影响因素。因此,本文提出农民工父母外出工作阻碍留守儿童认知发展的假设,即:

假设1:对于留守儿童的认知发展而言,父母外出的净效应为负。

(二) 随父母乡城迁移促进流动儿童认知发展假设国外关于流动2对学龄儿童学业影响的文献大多认为,儿童从一个环境迁移到另一个环境,导致学业内容的连续性中断,师生、同辈群体关系中断,传统的支持资源消减,而新关系网的建立又需要时间,新学校也可能因为缺乏对转入生的了解而在针对性教育上应对不当,这些都会影响儿童的学业表现(Coleman,1990;Biernat and Jax, 1999)。另外,儿童在流入地受教育过程中还可能遭遇严重的制度性障碍,也不利于学业发展(Green,2003)。特别是对于家庭社会经济地位较低、年龄较小或年级较低者而言,克服这种负面影响更为不易(Alexander, et al., 1996)。因此,相比非流动儿童,流动儿童的辍学率更高、留级可能性更大、学习成绩更差(Coleman,1990;Wood, et al., 1993;U.S. General Accounting Office,1994;Kerbow,1996;Biernat and Jax, 1999)。这种不利影响也表现在移民家庭的儿童身上(Schleicher,2006;Heckmann,2008;Hernandez and Napierala, 2012)。

随农民工父母从农村到城镇的中国式“流动”对儿童来说也会因为环境变化而带来原有社会关系的断裂、传统支持资源的减少以及新环境的适应等挑战。除此之外,中国以户籍为依据的城乡二元社会结构对流动儿童的入学机会、就学过程也会形成挑战,具体表现为:流动儿童就读于民工子弟学校或民办学校的比例较高(中国儿童中心、国务院妇女儿童工作委员会办公室,2005;谢建社等,2011);进入一些公办学校需要交纳额外费用;就学过程中易遭受学校、老师、同学的歧视或不平等对待。这些困难使中国的流动儿童面临与其他“流动儿童”相似的学业不佳的境遇。与城市本地儿童相比,流动儿童的学前入园率低、延迟入学率高、失学辍学率高、学习成就差、童工问题突出(中国儿童中心、国务院妇女儿童工作委员会办公室,2005;段成荣、梁宏,2005;Lu,2007;Liang, et al., 2008;谢建社等,2011;张绘等,2011)。

然而,不同于跨国移民,也有别于国外内部人口迁移的是,中国跟随父母的乡城迁移,因城乡经济、学校教育的两极分化而对儿童发展呈现出重要的积极意义。乡城流动意味着由贫乏到丰富环境的转换,由劣质教育资源到优质教育资源的过渡,3而且流动本身就有“见多识广”的意涵。这些无疑都有利于流动儿童的认知发展。一些研究也证实了乡城流动对于儿童学业成就和认知发展的积极意义(申继亮、王兴华,2007;Xu and Xie, 2015)。

综上,本文认为,跟随农民工父母的乡城流动,对儿童而言意味着环境的巨大变化,会对其认知发展产生一定的消极影响。然而,由于对儿童发展至为重要的家庭结构保持了基本的稳定,父母的陪伴有助于克服一些不利因素的影响。不仅如此,因乡城流动引发的从劣质教育资源到优质教育资源的转换,有助于促进儿童的认知发展。据此,本文提出跟随父母乡城迁移促进流动儿童认知发展的假设,即:

假设2:对于流动儿童的认知发展而言,跟随父母乡城迁移的净效应为正。

(三) 认知发展的阶层限制假设布劳与邓肯(Blau and Duncan, 1967) 认为,随着工业化的发展与技术进步,社会分层结构日益开放,社会流动率不断增加,流动机会的平等化将占据主导地位。此观点显然过于乐观。费瑟曼等(Featherman, et al., 1975) 基于美国与澳大利亚两国社会流动的调查数据,埃尔克森与戈德索普(Erikson and Goldthorpe, 1987a,1987b)利用更广范围的调查数据进行分析,均得出了不同的结论,即:由于不同国家工业化路径、政治文化与制度背景的差异,导致“表型的”(phenotypical)流动模式因国家而不同;但“遗传型的”(genotypical)4流动模式却不因国家的不同而有异,这就是“FJH假设”的核心观点。也就是说,不同的国家,个体家庭出身与最终社会经济地位间的关联强度虽有差异,但关联模式却具有相似性:呈现出代际继承性与短距离流动的主导特征(Hout and DiPrete, 2006)。换言之,在一个以核心家庭为主体的工业化社会中,或者说在一个较为稳定的统治秩序中,社会阶层的再生产是代际流动中更为明显的色彩,即使面对重要的社会变迁冲击,对优势与劣势阶层相对位置的改变也是有限的。

对留守儿童而言,父母外出引发的家庭结构的变化和监护人更换往往是一项重大的生活变迁;相比留守儿童,流动儿童则面临着截然不同的生活变迁的冲击——制度、社区、学校环境的变化,同伴群体的变换及可能的入学、就医、社会保障方面的歧视与困难等。这些因乡城流动而引发的生活变迁无疑会深刻地影响儿童的成长和认知发展。然而,这种影响对其阶层地位的改变是否有实质意义,或者说,映射于不同阶层儿童的认知水平差异是否会因农村人口迁移流动而发生大幅度的变化?参照FJH假设与假设2,本文提出认知发展的阶层限制假设,即:

假设3:受到自身社会阶层条件的限制,儿童的乡城流动对其认知发展的促进作用有限,流动儿童的认知水平整体上仍低于城市儿童。

这意味着,虽然跟随父母的乡城流动有利于儿童的认知发展,但整体上看,流动所带来的各类“认知收益”可能是有限的。

四、数据、变量与分析方法 (一) 数据“中国城镇化与劳动移民研究”是清华大学李强、刘精明教授主持实施的一项大型综合性抽样调查,也是一个全国性的关于中国内部迁移对儿童成长发展影响的系统研究课题。调查运用多阶段分层方案,以PPS抽样方法,于2012年在中国大陆(除青海、西藏和海南)28个省级行政单位147个区县中抽取500个村居,之后采用“地图抽样法”从村居内抽取家庭户,最后以kish表法抽取一位家庭成员作为调查对象。同时,该家庭户中所有0-15岁儿童及其主要看护人也作为调查对象。本研究的数据主要来自于其中的主要看护人问卷与儿童学习能力测验。“能力测验”的3-12岁部分由北京师范大学张厚粲教授主持设计,13-15岁部分由新加坡国立大学杨李唯君教授参照PISA测验、美国收入追踪调查中儿童模块的认知量表等编制。全部测量工具适用于3-15岁中国儿童,包括语文、数学和英语三个分测验,测验对象分为3-6岁、7-8岁、9-12岁及13-15岁四个年龄组,每个年龄组都有对应的测验内容,其中英语测试仅适用于两个较大年龄组。

本研究依据户籍与居住地将儿童分为四类:留守儿童、农村完整家庭儿童、流动儿童与城市本地儿童。留守儿童指因父母双方或其中之一外出务工经商而留守农村一个月以上、未满16周岁的子女;流动儿童指跟随外出务工经商父母双方或其中之一在城镇生活一个月以上,且户籍仍在农村的未满16周岁的子女;农村完整家庭儿童指与非流动父母同住的农村户籍儿童;城市本地儿童指城市户籍儿童。5从阶层上看,四类儿童分属农民工阶层(留守与流动)、农民阶层(农村完整家庭)和城市各阶层(城市本地)。本文使用的数据中有认知分数的3-15岁儿童共5 157人。

(二) 变量 1. 因变量认知水平(语文、数学、英语测验得分)是本研究最重要的因变量,其计算方法为:先将每个儿童的语文、数学与英语得分进行标准化转换,然后以韦克斯勒离差智商公式6计算得到的分数作为进行分析比较的最终分数。不同类型儿童的得分见表 1。

| 表 1 不同类型儿童测验得分 |

本文以个人、家庭和区域三层次的自变量建立留守与流动之选择模型。在认知获得的影响因素回归分析中,阶层分化标志——家庭、学校、同辈群体、社区及地区、城乡——为自变量,控制变量为儿童性别、儿童年龄。

本文依据就读学校是否有“操场”、“图书馆”、“体育馆”、“计算机房”和“科学实验室”来判断设施状况,具有4种及以上上述设施的学校归为“好”,配有2—3种上述设施的学校归为“一般”,没有或仅有1种上述设施的学校归为“差”;依据“教学质量”、“学校纪律”、“教师责任心”等10项指标得分加总将“教学管理”分为“好”、“一般”与“差”。依据“出席孩子参与的学校活动次数”与“单独找班主任、任课教师谈孩子情况的次数”将“家校互动”区分为“有深度互动”与“无深度互动”。“社区状况”则依据被访者对“您居住的社区/村是否是一个养育孩子的好地方”这一问题的回答分为“好”、“一般”、“差”。表 2列出了本文主要自变量与控制变量的描述性统计。

| 表 2 主要变量的描述性统计 |

本文采用倾向值匹配方法分析流动的净效应。倾向值指被研究的个体在控制可观测到的混淆变量的情况下受到某种自变量影响的条件概率,研究者可以通过控制倾向值来遏制选择性误差对研究结论的影响,从而保证因果结论的可靠性。在各种控制倾向值的方法中,匹配比较简便易行,其基本逻辑是将受到自变量影响的个体与没有受到自变量影响的个体进行配对,而倾向值匹配就是保证匹配起来的个体的倾向值相等或者近似(胡安宁,2012)。由于这一方法将因果关系建立在反事实基础之上(郭申阳、弗雷泽,2012:17),因此相比传统方法,能够有效排除第三变量的干扰,消除选择性误差,确证因果性结论。本研究使用此方法的具体步骤为:寻找怀疑导致了干预组与控制组之间不平衡的混淆变量,通过logistic回归计算倾向值;依据倾向值的共同支持域匹配干预组与控制组;利用匹配后的样本进行分析,计算干预组的平均干预效应(ATT),判断流动的净效应。对认知获得的影响因素分析,本文则采用OLS模型。

五、分析结果从上文表 1可以发现,在认知能力测验中,留守儿童表现最差,流动儿童与城市本地儿童表现最好。为检验差异的系统性,进行方差分析,7发现在四类儿童的两两组合比较中,除留守儿童与农村完整家庭儿童在数学认知上差异不显著外,其余组合的均值差都达到了显著性水平。那么,留守儿童的认知劣势与父母外出有关吗?流动儿童的认知优势与跟随父母的乡城流动有关吗?下文将通过倾向值匹配方法进行分析。

(一) 父母外出工作会阻碍留守子女的认知发展吗? 1. 建立留守选择模型什么因素既可能影响儿童的认知能力又影响家长的迁移决策?参考已有文献并结合农村儿童特点,本文选择了个人(儿童性别与年龄)、家庭(父母年龄、父母教育程度、家庭0—15岁儿童数量与儿童出生地)与区域(贫困县/村、地区)三层次变量。模型未纳入家庭社会经济地位的惯常测量变量——父母的职业及现阶段收入状况,主要是因为留守儿童父母当前的职业与收入在很大程度上是迁移的后果,而只有迁移之前的家庭社会经济地位才能影响迁移决策。儿童是否在医院出生,不但是家长地位、观念的反映,大致也表征了父母迁移前的家庭经济状况。贫困县/村、地区则从更宏观层次上假设了区位差异对迁移决策的影响。

以二分变量(留守儿童=1,农村完整家庭儿童=0) 作为因变量,上述三层次变量作为自变量,拟合logit模型(见表 3),可以发现:儿童留守的可能性与父亲年龄间呈现倒U字形关系,即随着父亲年龄的增长,儿童留守的可能性先上升后下降;而儿童留守概率与母亲年龄间呈现U字形关系,即随着母亲年龄的增长,儿童留守的概率先下降后上升;父母教育程度低的儿童更可能留守;家庭0—15岁儿童越多,儿童留守的可能性越大;贫困县/村的儿童有更高留守的可能性;中西部儿童比东部儿童更可能留守。

| 表 3 预测留守倾向值的logit模型(留守儿童-农村完整家庭儿童) |

计算出留守倾向值后,我们以样本估计中倾向值标准差的1/4作为卡尺大小,采用卡尺范围内最近邻匹配法进行样本匹配。

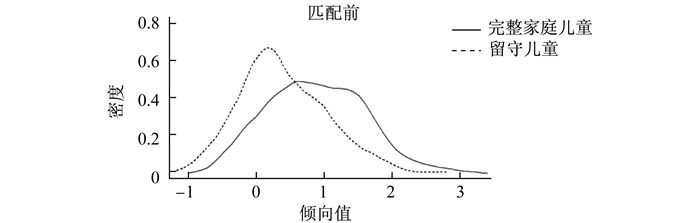

倾向值匹配需要干预组与控制组具有较大的共同支持域,这是因为匹配时共同支持域之外的案例将被排除。留守儿童与农村完整家庭儿童匹配前倾向值概率密度分布对比(图 1a)表明,两群体共同支持域较大,适宜倾向值匹配。

|

图 1a 留守儿童与农村完整家庭儿童匹配前倾向值分布对比 |

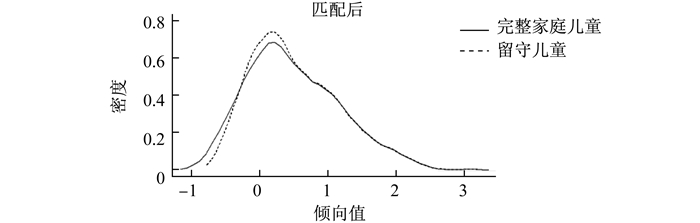

平衡性检验主要考查匹配效果,即匹配后样本干预组与控制组的混淆变量是否存在系统性差异。比较倾向值概率密度分布图是平衡性检验的方法之一。图 1b表明,留守儿童与农村完整家庭儿童匹配后倾向值分布基本一致。

|

图 1b 留守儿童与农村完整家庭儿童匹配后倾向值分布对比 |

直接检验干预组与控制组匹配前后在混淆变量上的差异是更为精准的平衡性检验法。检验时连续变量常用方差分析法,类别变量常用卡方检验法。匹配前留守儿童与农村完整家庭儿童在除性别、出生地点之外的其他变量上都存在显著差异,匹配后两组在这些变量上的系统差异消失,说明匹配后样本较好地通过了平衡性检验(参见表 4)。

| 表 4 留守儿童与完整家庭儿童特征的平衡性检验 |

利用匹配后样本计算父母之一外出对留守子女认知水平的影响效应,可以发现:在语文(N=1 334)、数学(N=1 299) 测验得分上,留守儿童与完整家庭儿童几无差异;在英语(N=448) 测验得分上,两群体均值差异较大,达到2.22分,但也没有达到显著性水平(参见表 5)。匹配后结果表明,农民工流动对留守儿童的认知发展并无显著性影响。

| 表 5 父母之一外出对留守儿童认知能力的影响效应 |

上述分析将父母之一外出务工的儿童视为留守儿童。如仅将父母双方均外出的儿童看做留守儿童,关于乡城流动与儿童认知发展关系的结论是否会有变化?或者说,两者关系是否因留守模式的不同而有差异?通过同样的步骤进行倾向值匹配分析,结果仍没有发现留守儿童与完整家庭儿童在认知能力上的显著差异,此结论适用于语文(N=789)、数学(N=770) 与英语(N=215) 认知能力(表 6)。这说明,即使考虑到父母双方外出这种看似更为不利的情境,农民工流动对留守子女认知发展影响的综合效应也并不显著。假设1没有得到支持。

| 表 6 父母双方外出对子女认知能力的影响效应 |

需要强调的是,上述发现仅仅说明农民工流动对留守儿童认知能力的影响效应没有达到显著性水平,并不是说农民工流动对留守儿童的认知发展没有影响。更为可能的是,农民工流动对留守儿童的认知发展既有积极的效应,又有消极的影响,方向相反的效应相互抵销,从而最终表现为综合效应的不显著。事实上,调查也发现了同时存在着相反方向的影响力:父母外出工作改善了家庭的经济条件,提高了生活质量,增加了教育投资,增强了子女的独立性,但同时也导致亲情的缺失和学业监督指导与行为监管的缺乏。8

(二) 跟随父母的乡城流动能促进儿童的认知发展吗?我们采用相同策略分析乡城迁移对流动儿童认知发展的影响效应,在农村完整家庭儿童与留守儿童中寻找流动儿童理想的反事实。具体过程为:建立流动选择模型,计算流动的倾向性分值,进行样本匹配,对匹配后样本进行平衡性检验,利用匹配后样本分析ATT。

1. 流动儿童与农村完整家庭儿童(1) 建立流动选择模型

为建立流动选择模型,本文选取了个人、家庭与区域三个层次的变量。其中,个人与家庭层次变量的选取与留守选择模型一致。不同于留守选择模型中对东、中、西部地区的区分,流动选择模型的分析对象为流动儿童与农村完整家庭儿童,调查实施时这两个群体分处于城市与农村,特别是流动儿童的出生地既可能为农村,也可能是城镇/城市,因此使用了不同取值的地区变量(以农业为主的农村、以工商业为主的农村、城镇/城市)。同样道理,流动选择模型也没有纳入贫困县/村变量。

以二分变量(流动儿童=1,农村完整家庭儿童=0) 为因变量,上述三层次变量为自变量,拟合logit模型(参见表 7),结果发现:出生在工商业为主的农村或城镇/城市的儿童更可能流动;家庭中0—15岁儿童越少,则儿童流动的可能性越大;父亲教育程度为高中以上者,流动的可能性更大。

| 表 7 预测流动倾向值的logit模型(流动儿童-农村完整家庭儿童) |

(2) 影响效应分析

进行匹配后的样本较好地通过了平衡性检验。9对匹配后样本进行分析发现,流动儿童与农村完整家庭儿童的认知水平存在显著差异。具体而言,流动儿童的语文(N=1 509) 得分比农村完整家庭儿童高2.98分,数学(N=1 478) 高3.41分,英语(N=614) 高2.12分,三项差异均达到了显著性水平(参见表 8)。这说明,乡城流动促进了儿童的认知发展。

| 表 8 农民工流动对流动儿童认知能力的影响效应(流动儿童-农村完整家庭儿童) |

流动儿童与农村完整家庭儿童相比,共同的特征为来自农村且有父母陪伴,不同之处在于前者跟随父母进行了乡城流动。在控制了可能的混淆变量的情况下,两群体认知水平的差异只能归因于流动,即跟随父母的乡城流动促进了儿童的认知发展,流动的净效应为正。假设2得到支持。

2. 流动儿童与留守儿童采用同样的方式,在留守儿童中寻找流动儿童的反事实,比较认知能力差异,进一步分析乡城流动对儿童认知发展的影响效应。结果发现,流动儿童与留守儿童的认知水平存在显著差异。具体而言,流动儿童的语文(N=1 193) 得分比留守儿童高3.95分,数学(N=1 158) 高3.91分,英语(N=437) 高6.21分,均达到了0.001的显著性水平(参见表 9)。这表明,相比留守在家,跟随父母的乡城流动更有利于儿童的认知发展。

| 表 9 农民工流动对流动儿童认知能力的影响效应(流动儿童-留守儿童) |

流动儿童与留守儿童有两个重要的特征差异:父母陪伴与乡城流动。因此,匹配后两群体认知分数的差异主要应归因于这两个因素,而两者均由农民工流动引起:独自流动造成了亲子分离,子女留守;子女跟随的流动,产生了流动儿童。两种不同的迁移方式对儿童的认知发展可能有着不同甚至相反的效果,最终导致流动儿童与留守儿童在认知水平上的差异。这一结论,也可看做是对假设2的支持。

3. 乡城流动对儿童认知发展作用的有限性上述分析表明,乡城流动有助于儿童的认知发展。然而,乡城流动能够在多大程度上促进儿童的认知发展?其对儿童认知发展的帮助能否打破社会阶层差异特别是城乡差异的限制?为回答上述问题,本研究采用方差分析法比较并检验流动儿童与城市各阶层儿童认知水平的差异。结果显示,流动儿童的语文、数学与英语认知水平均显著低于城市儿童(参见表 10)。从认知获得的影响因素回归分析结果看,流动儿童与城市儿童认知水平的差异主要归因于家庭社会经济地位和就读学校质量的不同。流动儿童在这两方面的不利处境与其农民工子女的身份密不可分,所以阶层差异是更根本的原因。

| 表 10 流动儿童与城市本地儿童认知水平差异检验 |

综上,一方面相比农民阶层子女与留守在家的农民工阶层子女,流动儿童的认知能力因乡城迁移而得到显著提高,即乡城流动有助于这一群体的向上流动;另一方面,流动所带来的认知收益是有限的,相比城市各阶层子女,乡城流动对农民工子女的助益仍无法突破阶层的限制。这支持了假设3。

(三) 认知获得的影响因素分析上述分析回答了乡城流动对农民工子女认知发展的效应问题。更为深入的问题是,既然乡城流动对留守儿童的认知发展并无显著影响,那么是什么因素导致了其认知劣势(相比生活于城市的儿童)?乡城流动促进儿童认知发展的机制又是什么?下面将通过认知获得影响因素回归分析的方法探索这些问题的答案。10

1. 学前儿童的认知获得学前阶段回归模型的因变量为语文和数学认知水平。模型中的自变量为家庭层次变量(父母教育程度、藏书量、人均收入、父亲职业阶层、0—15岁儿童数)、学校层次变量(是否入读幼儿园)、社区层次变量(社区总体状况)、区域层次变量(地区、城乡)。控制变量为儿童性别、年龄。语文和数学认知回归模型的R2分别为20.02%和16.33%。

结果发现,对学前儿童认知发展具有显著影响的变量为父亲教育程度、母亲教育程度、家庭藏书量、家庭人均收入、家庭0—15岁儿童数、是否入读幼儿园、地区与城乡。在其他条件相同的情况下,家庭的文化资本(父母教育程度、藏书量)越丰富,子女的认知水平往往越高;家庭经济资本越丰厚,越有利于子女认知的发展;家庭中0—15岁儿童越多,越不利于儿童的认知发展;接受入园教育儿童的认知水平高于未入园儿童;西部儿童的认知分数低于中东部儿童;农村儿童的认知分数低于城市儿童。

2. 学龄儿童的认知获得学龄阶段回归模型的自变量基本与学前一致。不同之处在于,学龄模型增加了同辈群体变量(好朋友数量)、学校层次变量(设施状况与教学管理质量)和家庭层次变量(家校互动与参加课外辅导)。因变量除语文、数学外,还有英语认知水平。语文、数学和英语回归模型的R2分别为13.16%、12.69%和8.79%。

分析显示,对学龄儿童认知发展具有显著影响的变量为母亲教育程度、家庭人均收入、家庭0—15岁儿童数、学校设施与教学管理质量、地区和城乡。具体而言,母亲教育程度越高,儿童的认知测验得分越高;家庭经济状况越好,儿童的认知分数越高;就读学校的设施越好、教学管理质量越高,越有利于儿童的认知发展;东部儿童的认知分数高于中部特别是西部地区儿童。城市儿童的认知分数高于农村儿童。

3. 学前与学龄阶段认知影响因素比较综合学前与学龄儿童认知获得的影响因素分析,我们发现,家庭背景对儿童认知发展持续发挥着巨大的效应,尤其以反映家庭文化资本的母亲教育水平的影响最为稳定。这符合“最近发展区”理论。母亲成了儿童“认知发展的助推器”,其能够提供的指导、帮助对子女认知水平有着重要影响。家庭经济资本对儿童的认知发展有持续的影响,不过在学龄阶段家庭经济资本以资源转化的方式对认知发展的影响可能受制于认知对象的属性(如语文、英语与数学的差异)。家庭结构也是对儿童认知发展持续发生影响的重要因素,其关系恒定地表现为子女数越多,越不利于儿童的认知发展。这符合“资源稀释理论”,即在一定的家庭资源约束下,子女数量越多,每一子女分配到的资源越少,从而越不利于子女发展(Blake,1981)。

除家庭之外,学校是另一个持续对儿童认知发展产生重要影响的因素。如果说“是否接受学前教育”会造成学前儿童认知发展的差异,那么,在普及九年制义务教育的背景下,就读的学校状况特别是教学质量对学龄儿童的认知发展有着更为实质性的意义。

地区与城乡对儿童认知发展的持续影响反映了中国经济发展不平衡导致城市/农村、东中西部教育发展两极分化的事实,其对儿童认知水平的影响可能主要通过学校教育及反映学校教育成果的人均教育水平来实现。

4. 学前儿童的家庭背景及入园状况表 11显示,影响学前儿童认知发展的几个重要变量几乎全部表现出阶梯式差异。具体而言,留守儿童父母亲教育程度低的比例最高、家庭藏书量最少。留守儿童家庭人均收入8 400元,稍高于农村完整家庭收入,但都低于流动儿童、城市本地儿童家庭收入。

| 表 11 学前儿童的家庭背景及入园状况(N=1 524) |

适龄儿童接受学前教育方面,生活于农村的留守儿童与完整家庭儿童入园比例最低,流动儿童的入园比例稍高,城市本地儿童的入园比例最高。

家庭文化资本、经济资本与儿童认知能力呈正向关系,适时接受学前教育也有利于儿童的认知发展。生活于农村的儿童在这些方面的弱势部分解释了其在认知上的劣势;家庭子女数与认知水平呈负向关系,子女数的分布状况也部分解释了生活于农村的儿童与生活于城市的儿童以及流动儿童与城市本地儿童认知水平的差异。

5. 学龄儿童的家庭背景及学校教育状况在影响儿童认知发展的家庭文化经济资本、家庭子女数方面,四类学龄儿童的数据分布形态与学前儿童基本一致(参见表 12)。相较生活于城市的儿童,生活于农村的儿童处于不利的境况;相比城市本地儿童,流动儿童的处境更为不利。

| 表 12 学龄儿童的家庭背景及学校教育状况(N=3 629) |

就读学校的设施与教学管理状况是影响儿童认知发展的重要因素,优质的学校教育能够促进儿童的认知发展。表 12表明:一方面,生活于农村的儿童就读学校的设施与教学管理为“好”的比例远低于生活于城市的儿童,这是城乡教育两极分化的精准映射;另一方面,在城市内部,流动儿童与城市本地儿童的明显差异可能主要归因于两者家庭社会经济地位的不同与制度排斥。

6. 认知发展的阶层限制认知获得的影响因素分析发现了家庭背景、学校教育之于儿童认知发展的重要作用。相比留守儿童与完整家庭儿童,流动儿童相对较好的家庭状况部分解释了认知水平的相对优势;跟随父母的乡城流动则通过进入更优质学校等机制进一步促进了儿童的认知发展。然而,相比城市各阶层儿童,流动儿童家庭的社会经济地位、家庭结构及就读学校的劣势,导致其认知水平仍明显较低,这也说明了流动对认知发展促进作用的有限性,即,受制于自身社会阶层条件和境遇,即使发生了乡城流动这一重要的生活变迁,仍难以打破城乡儿童认知差异的界限。这支持了假设3。

六、结论与讨论在城镇化背景下,大规模的农村人口向城市迁移流动,逐渐形成了一个不同于农民和城市居民的新阶层——农民工。本文关注的是,乡城流动对农民工子女认知发展的影响及这种影响与阶层限制的关系。

对2012年中国城镇化与劳动移民调查数据的分析发现:(1) 相比生活于城市的儿童,生活于农村的留守儿童与完整家庭儿童的认知水平较低,这主要归因于农村儿童家庭贫乏的文化资本和经济资本,子女数较多的家庭结构,以及较低的学前教育接受率或就读学校质量的低下。(2) 相比生活在农村的儿童,流动儿童拥有更高的认知水平。一方面,乡城迁移通过“转校”、改变认知刺激环境等机制促进了流动儿童的认知发展;另一方面,相对较好的家庭背景为流动儿童的认知发展提供了实质性帮助。家庭、学校与乡城迁移的共同作用,为流动儿童向上流动基础的建立(认知水平提高)提供了重要帮助。(3) 相较城市各阶层子女,农民工子女的认知水平仍显著较低。这主要受制于农民工阶层的境遇,“流动”带给其子女的各类“认知收益”是有限的,难以打破阶层对认知发展的限制。(4) 将阶层划分为农民、农民工与城市各阶层,从子女的认知水平看,农民工阶层有着较为明显的分化:跟随迁移的农民工阶层子女的认知水平显著高于农民阶层子女与留守在家的农民工阶层子女。由于认知能力是社会流动的重要机制,可以预见,跟随迁移的农民工阶层子女更可能摆脱父辈命运,实现向上的流动,虽然流动的程度可能有限;相反,留守在家的农民工子女更可能重蹈父辈的命运,发生阶层再生产。

本文关于乡城流动对儿童认知发展影响效应的结论与已有的一些发现基本一致(陈欣欣等,2009;Xu and Xie, 2015),但不同于这些研究的是,本研究利用中国内部迁移对儿童成长发展影响的专题性调查数据,在获知流动的“净效应”后,进一步回答了导致留守儿童与完整家庭儿童认知劣势的原因、乡城迁移促进流动儿童认知发展的机制问题以及流动效应与阶层限制的关系问题。

需要说明的是,认知能力仅仅是衡量儿童成长发展的一个指标,其他如心理状况、健康卫生等方面本文并没有涉及,因此,本文关于乡城流动与儿童成长发展的结论仅适用于认知能力方面。并且,农民工外出对留守子女认知发展影响不显著的结论,可能仅适用于现阶段的中国,即整体上看,父母外出务工经商的正负效应在留守儿童身上表现出暂时的平衡,但可以断定,这种平衡将随着一些因素的改变而被打破。应进一步研究的是,这种平衡状态将在什么状况下被打破?又将怎样被打破?何种干预措施有助于积极影响占据优势,如留守地学校教育质量的提升是否可以更大程度地抵销父母外出带来的消极影响,使最终结果表现为正向效应?回答这些问题,能够为针对性干预措施的实施提供依据。

其实,乡城迁移对流动儿童认知发展的促进作用主要依赖于当前中国城市与农村间经济状况、学校教育两极分化的现实。经济状况与学校教育的落后使得农村儿童整体上始终处于不利境地。乡城流动引发了生活学习环境的改善,无疑有助于儿童认知水平的提高,但早年所处环境对认知发展的影响力具有持续性,这也是流动儿童认知水平仍低于城市儿童的主要原因。因而,缩减城乡之间的差距是解决城乡儿童认知水平差异的根本途径。除此之外,本研究的政策启示还在于,国家应鼓励农民工进行家庭式流动,并切实维护其在流入地的权利,特别是其子女的平等受教育权。为此,中央政府应做到:以立法而非政策颁布的形式保护并落实流动儿童公平接受教育的权利,同时,改革教育经费的拨款方式,协调好流出地与流入地的关系。

当然,本研究仍存在着一些不足:第一,在考虑流动或留守经历的情况下,留守儿童与流动儿童虽然很多时候同属一个群体,但在实际操作中,为方便分析,本研究忽略了儿童的流动或留守经历,仅粗略地以目前的留守或流动状态进行群体划分。第二,倾向值匹配法通过为处理组寻找“反事实”来确证因果关系,但需要承担样本量损失的代价;而且,“反事实”状况与计算倾向值所控制的变量密切相关,存在增加或替换某些变量而使“反事实”进而使结论发生改变的可能;还有,利用倾向值匹配法探析流动效应只是因缺乏纵向数据的替代选择,要深度探究流动对儿童的影响仍需要有纵向数据的支持。第三,纳入模型的一些变量的测量也存在不精确的问题,如,对学校教学管理质量的测量仅仅依据主观指标,缺乏师资学历等客观标准。第四,本文在阶层再生产视角之下,简单地将阶层划分为农民、农民工与城市各阶层,这种统括式划分无疑掩盖了农村特别是城市人口内部的阶层差异,使分析显得不够细致。第五,本文只是整体上分析了农民工流动对留守儿童、流动儿童认知能力的影响效应,并没有引入留守时间、流动时间、流动距离等变量进行更为深入的分析。在进一步的研究中采用更为精确细致的测量指标将有助于更好地呈现流动对儿童成长发展的影响。

注释

1.六普数据资料显示,留守儿童的年龄结构发生了明显变化,学龄前儿童(0—5岁)的规模快速增长,达2342万,占全部留守儿童的38.4%,相比2005年增加了757万,增幅为47.7%。

2.这里的“流动”指各种非升学原因引起的学校变更,即“转校”,其涵义与“流动儿童”、“农民工流动”的“流动”并不完全一致。

3. 2002年全国九城市流动儿童状况调查显示,81%的流动儿童在公立学校上学。

4.这里的“遗传”绝非基因意义上的遗传,也有学者将其翻译为“原生型的”、“基质型的”。

5.中国现阶段也存在大规模的本地就业农民工,在本文中,其未成年子女被归入了农村完整家庭儿童;同样,中国现阶段也有一定规模的城镇户籍的留守儿童与城镇户籍的流动儿童,在本研究中并没有做详细区分,而统一将之归入了城市本地儿童。

6. “最终标准化分数=100+15Z”,平均值为100,标准差为15,Z为将某测试对象所得的原始分数转化后的标准分数。

7.为节省篇幅,方差分析结果没有报告。

8.为节省篇幅,描述性统计结果没有报告。

9.为节省篇幅,平衡性检验结果没有报告。

10.为节省篇幅,回归结果没有报告。

| [] | 鲍尔斯, S. 、H. 金蒂斯. 1990. 美国: 经济生活与教育改革[M]. 王佩雄, 等, 译. 上海教育出版社. |

| [] | 陈欣欣, 张林秀, 罗斯高, 史耀疆. 2009. 父母外出与农村留守子女的学习表现-来自陕西省和宁夏回族自治区的调查. 中国人口科学(5): 103-110. |

| [] | 东梅. 2010. 农村留守儿童学习成绩对其父母回流决策的影响. 人口与经济(1): 79-84. |

| [] | 段成荣, 梁宏. 2005. 关于流动儿童义务教育问题的调查研究. 人口与经济(1): 11-17. |

| [] | 段成荣, 吕利丹, 王宗萍. 2014. 城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育. 北京大学教育评论(3): 13-29. |

| [] | 范方, 桑标. 2005. 亲子教育缺失与留守儿童人格、学绩及行为问题. 心理科学(4): 855-858. |

| [] | 弗拉维尔, J. H. 、P. H. 米勒、S. A. 米勒. 2002. 认知发展[M]. 邓赐平, 译. 上海: 华东师范大学出版社. |

| [] | 郭申阳、马克·W. 弗雷泽. 2012. 倾向值分析: 统计方法与应用[M]. 郭志刚, 等, 译. 重庆大学出版社. |

| [] | 胡安宁. 2012. 倾向值匹配与因果推论:方法论述评. 社会学研究(1): 221-242. |

| [] | 胡枫, 李善同. 2009. 父母外出务工对农村留守儿童教育的影响-基于5城市农民工调查的实证分析. 管理世界(2): 67-74. |

| [] | 江立华. 2011. 乡村文化的衰落与留守儿童的困境. 江海学刊(4): 108-114. |

| [] | 拉鲁, 安妮特. 2010. 不平等的童年[M]. 张旭, 译. 北京大学出版社. |

| [] | 林宏. 2003. 福建省留守孩教育现状的调查. 福建师范大学学报(哲学社会科学版)(3): 132-135. |

| [] | 刘精明. 2014. 能力与出身:高等教育入学机会分配的机制分析. 中国社会科学(8): 109-128. |

| [] | 刘精明, 李路路. 2005. 阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同-我国城镇社会阶层化问题的实证研究. 社会学研究(3): 52-81. |

| [] | 吕开宇, 迟宝旭, 吴蓓蓓. 2008. 子女受教育状况在农户非农外出务工决策中的作用. 中国农业大学学报(社会科学版)(4): 77-83. |

| [] | 申继亮, 王兴华. 2007. 流动对儿童意味着什么-对一项心理学研究的再思考. 中国妇运(6): 27-29. |

| [] | 谭深. 2011. 中国农村留守儿童研究述评. 中国社会科学(1): 138-150. |

| [] | 王春光. 2005. 农民工:一个正在崛起的新工人阶层. 学习与探索(1): 38-43. |

| [] | 王伟宜. 2006. 中国不同社会阶层子女高等教育入学机会差异研究[D]. 厦门大学博士学位论文. |

| [] | 吴霓. 2004. 农村留守儿童问题调研报告. 教育研究(10): 15-18. |

| [] | 吴愈晓, 黄超. 2016. 基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望. 中国社会科学(4): 111-134. |

| [] | 谢建社, 牛喜霞, 谢宇. 2011. 流动农民工随迁子女教育问题研究-以珠三角城镇地区为例. 中国人口科学(1): 92-100. |

| [] | 熊易寒. 2010. 底层、学校与阶级再生产. 开放时代(1): 94-110. |

| [] | 徐晓军. 1999. 社区走向阶层化. 社会, 19(7): 34-35. |

| [] | 严海蓉. 2005. 虚空的农村和空虚的主体. 读书(7): 74-83. |

| [] | 杨东平. 2006. 高等教育入学机会:扩大之中的阶层差距. 清华大学教育研究(1): 19-25. |

| [] | 杨菊华, 段成荣. 2008. 农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究. 人口研究(1): 11-21. |

| [] | 叶敬忠, 王伊欢, 张克云, 陆继霞. 2006. 父母外出务工对留守儿童生活的影响. 中国农村经济(1): 57-65. |

| [] | 张绘, 龚欣, 尧浩根. 2011. 流动儿童学业表现及影响因素分析-来自北京的调研证据. 北京大学教育评论(3): 121-136. |

| [] | 中国儿童中心、国务院妇女儿童工作委员会办公室. 2005. 中国流动人口中儿童状况抽样调查. 中国妇运(6): 8-10. |

| [] | 周潇. 2011. 劳动力更替的低成本组织模式与阶级再生产[D]. 北京: 中国社会科学院博士学位论文. |

| [] | 朱科蓉, 李春景, 周淑琴. 2002. 农村留守子女学习状况分析与建议. 教育科学(4): 21-24. |

| [] | Alexander Karl L., Doris R.Entwisle, Dauber Susan L.. 1996. Children in Motion:School Transfers and Elementary School Performance. The Journal of Educational Research, 90(1): 3-12. DOI:10.1080/00220671.1996.9944438 |

| [] | Amato Paul R., Gay Ochiltree. 1986. Family Resources and the Development of Child Competence. Journal of Marriage and Family, 48(1): 47-56. DOI:10.2307/352227 |

| [] | Biernat Len, Christine Jax. 1999. Limiting Mobility and Improving Student Achievement. Hamline Law Review, 23(1): 1-37. |

| [] | Blake Judith. 1981. Family Size and the Quality of Children. Demography, 18(4): 421-442. DOI:10.2307/2060941 |

| [] | Blau Peter M., Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: John Wiley Press. |

| [] | Bourdieu, Pierre.1974. "The School as a Conservative Force:Scholastic and Cultural Inequalities." In Contemporary Research in the Sociology of Education, edited by J. Eggleston. London:Methuen:32-46. |

| [] | Bronfenbrenner, Urie.1989. "Ecological Systems Theory." In Annals of Child Development, edited by R. Vasta. Greenwich, CT:JAI Press. |

| [] | Cawley John, James Heckman, Edward Vytlacil. 2001. Three Observations on Wages and Measured Cognitive Ability. Labour Economics, 8(4): 419-442. DOI:10.1016/S0927-5371(01)00039-2 |

| [] | Coleman James S.. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass.: Belknap Press. |

| [] | Damian Rodica Ioana, Rong Su, Michael Shanahan, Ulrich Trautwein, Roberts Brent W.. 2015. Can Personality Traits and Intelligence Compensate for Background Disadvantage? Predicting Status Attainment in Adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 109(3): 473-489. DOI:10.1037/pspp0000024 |

| [] | Deary Ian J., Taylor Michelle D., Hart Carole L., Valerie Wilson, George Davey Smith, David Blane, Starr John M.. 2005. Intergenerational Social Mobility and Mid-Life Status Attainment:Influences of Childhood Intelligence, Childhood Social Factors, and Education. Intelligence, 33(5): 455-472. DOI:10.1016/j.intell.2005.06.003 |

| [] | Duncan Otis Dudley, Featherman David L., Beverly Duncan. 1972. Socioeconomic Background and Achievement. New York: Seminar Press. |

| [] | Erikson Robert, Goldthorpe John H.. 1987a. Commonality and Variation in Social Fluidity in Industrial Nations, Part Ⅰ:A Model for Evaluating the 'FJH Hypothesis'. Europe Sociological Review, 3(1): 54-77. DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a036430 |

| [] | Erikson Robert, Goldthorpe John H.. 1987b. Commonality and Variation in Social Fluidity in Industrial Nations, Part Ⅱ:The Model of Core Social Fluidity Applied. Europe Sociological Review, 3(2): 145-166. DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a036441 |

| [] | Featherman David L., F.Lancaster Jones, Hauser Robert M.. 1975. Assumptions of Social Mobility Research in the U.S.:The Case of Occupational Status.. Social Science Research, 4(4): 329-360. DOI:10.1016/0049-089X(75)90002-2 |

| [] | Ganzeboom Harry B.G., Treiman Donald J., Ultee Wout C.. 1991. Comparative Intergenerational Stratification Research:Three Generations and Beyond. Annual Review of Sociology, 17: 277-302. DOI:10.1146/annurev.so.17.080191.001425 |

| [] | Grantham-McGregor Sally, Yin Bun Cheung, Santiago Cueto, Paul Glewwe, Linda Richter, Barbara Strupp, the International Child Development Steering Group. 2007. Developmental Potential in the First 5 Years for Children in Developing Countries. The Lancet, 369: 60-70. DOI:10.1016/S0140-6736(07)60032-4 |

| [] | Green Paul E.. 2003. The Undocumented:Educating the Children of Migrant Workers in America. Bilingual Research Journal, 27(1): 51-71. DOI:10.1080/15235882.2003.10162591 |

| [] | Griliches Zvi, Mason William M.. 1972. Education, Income, and Ability. Journal of Political Economy, 80(3): 74-103. DOI:10.1086/259988 |

| [] | Hauser, Robert M.and Min-Hsiung Huang.1996. "Trends in Black-White Test-Score Differentials." Discussion Paper. Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison. |

| [] | Heckmann Friedrich. 2008. Education and Migration:Strategies for Integrating Migrant Children in European Schools and Societies. Brussels: European Commission. |

| [] | Hernandez Donald J., Napierala Jeffrey S.. 2012. Children in Immigrant Families:Essential to America's Future. Foundation for Child Development. |

| [] | Hout Michael, DiPrete Thomas A.. 2006. What We Have Learned:RC28's Contributions to Knowledge about Social Stratification. Research in Social Stratification and Mobility, 24(1): 1-20. DOI:10.1016/j.rssm.2005.10.001 |

| [] | Jencks Christopher. 1979. Who Gets Ahead? The Determinants of Economic Success in America. New York, N.Y.: Basic Books. |

| [] | Kandel, William.2003. "The Impact of U.S. Migration on Mexican Children's Educational Attainment." In Education, Family, and Population Dynamics, edited by M.Cosio, R.Marcouz, M.Pilon, and A.Quesnel. Paris:CICRED:305-328. |

| [] | Kandel William, Grace Kao. 2001. The Impact of Temporary Labor Migration on Mexican Children's Educational Aspirations and Performance. International Migration Review, 35(4): 1205-1231. |

| [] | Kerbow David. 1996. Patterns of Urban Student Mobility and Local School Reform. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(2): 147-169. DOI:10.1207/s15327671espr0102_5 |

| [] | Kuncel Nathan R., Hezlett Sarah A., Ones Deniz S.. 2004. Academic Performance, Career Potential, Creativity, and Job Performance:Can One Construct Predict Them All?. Journal of Personality and Social Psychology, 86(1): 148-161. DOI:10.1037/0022-3514.86.1.148 |

| [] | Liang Zai, Lin Guo, Charles Chengrong Duan. 2008. Migration and the Well-Being of Children in China. The Yale-China Health Journal, 5: 25-46. |

| [] | Lu Yao. 2007. Educational Status of Temporary Migrant Children in China:Determinants and Regional Variations. Asian and Pacific Migration Journal, 16(1): 29-55. DOI:10.1177/011719680701600102 |

| [] | Lu, Yao and Donald J. Treiman.2007.The Effect of Labor Migration and Remittances on Children's Education Among Blacks in South Africa.California Center for Population Research Working Paper, UCLA. |

| [] | McKenzie David, Hillel Rapoport. 2011. Can Migration Reduce Educational Attainment? Evidence from Mexico. Journal of Population Economics, 24(4): 1331-1358. DOI:10.1007/s00148-010-0316-x |

| [] | Neisser Uric, Gwyneth Boodoo, Bouchard Thomas J., A.Wade Boykin, Nathan Brody, Ceci Stephen J., Halpern Diane F., Loehlin John C., Robert Perloff, Sternberg Robert J., Susana Urbina. 1996. Intelligence:Knowns and Unknowns. American Psychologist, 51(2): 77-101. DOI:10.1037/0003-066X.51.2.77 |

| [] | Rex John, Robert Moore. 1967. Race, Community and Conflict. London: Oxford University Press. |

| [] | Schleicher Andreas. 2006. Where Immigrant Students Succeed:A Comparative Review of Performance, Engagement in PISA 2003. Intercultural Education, 17(5): 507-516. DOI:10.1080/14675980601063900 |

| [] | Sewell William H., Hauser Robert M.. 1992. The Influence of the American Occupational Structure on the Wisconsin Model. Contemporary Sociology, 21(5): 598-603. DOI:10.2307/2075539 |

| [] | U.S. General Accounting Office.1994.Elementary School Children:Many Change Schools Frequently, Harming their Education.Washington, D.C.:U.S.Government Printing Office. |

| [] | Winkler Donald R.. 1975. Educational Achievement and School Peer Group Composition. Journal of Human Resources, 10(2): 189-204. DOI:10.2307/144826 |

| [] | Wood David, Neal Halfon, Debra Scarlata, Paul Newacheck, Sharon Nessim. 1993. Impact of Family Relocation on Children's Growth, Development, School Function, and Behavior. Journal of the American Medical Association, 270(11): 1334-1338. DOI:10.1001/jama.1993.03510110074035 |

| [] | Xu Hongwei, Yu Xie. 2015. The Causal Effects of Rural-to-Urban Migration on Children's Well-being in China. European Sociological Review, 31(4): 502-519. DOI:10.1093/esr/jcv009 |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37