秉承古代的天命观念,现代中国是一个目标导向型国家,它承诺要让大部分中国人过上更好、更幸福的生活 (赵鼎新,2013)。1而幸福感正是对社会福利最终结果的一种测量 (Tao and Chiu, 2013)。改革开放三十多年来,中国经济迅速发展,在物质层面取得了辉煌成就。当物质条件日益富足后,民众的自我满足和幸福感程度是怎样的?不同阶层群体之间又存在何种差异?可能的影响机制是什么?本文对CGSS2005和CGSS2013数据进行比较分析,探讨近十年来不同阶层的幸福感变化,以展现社会经济发展和政策变迁对不同阶层群体的差异性影响。研究发现,2013年各阶层的幸福感水平都比2005年有所增长,但中下阶层增长的幅度更大,其中的一个重要原因是国家财政汲取能力和再分配能力的急剧提升可以使资源和幸福感向中下层群体倾斜。

1. 早在2010年3月5日,时任国务院总理的温家宝在第十一届全国人民代表大会第三次会议上做的《政府工作报告》中就提出:政府的责任就是“要让人民生活得更加幸福,更有尊严”(参见2010年3月16日的《人民日报》)。

本文第一部分介绍探讨影响幸福感的主要因素,以及转型时期中国各阶层存在的幸福感差异,并在此基础上提出研究假设;第二部分介绍本研究使用的数据和方法;第三部分分析幸福感的阶层差异变迁和国家再分配能力对幸福感的影响;第四部分进行总结和讨论。

一、 中国人幸福吗? (一) 社会变迁与幸福感对幸福及其根源的探讨由来已久,且众说纷纭。主观幸福感 (subjective well-being)2把是否幸福的判断权交给个体自己,而非任何外在的权威或标准。幸福感是个体对实际生活和理想生活状态进行比较而产生的肯定态度和积极感受,具有主观性、积极性和综合性 (Diener,2000)。幸福感的影响因素主要包括两个方面:一是年龄、性别、族群、户籍、教育、健康、收入、财富和迁移等个体因素 (边燕杰、肖阳,2014;迪顿,2014;马丹,2015;吴愈晓、王鹏、黄超,2015;曾迪洋、洪岩璧,2016);二是个体所处的时期和所属世代等宏观结构与环境因素 (Yang,2008)。3

2. “主观幸福感”提法颇为繁复,这主要来自对英文的直译。幸福本来就是主观的,下文皆简称“幸福感”。

3. 如在西方发达国家,由于完善的社保和养老体系,不同阶层老年人的幸福感都高于年轻人,但在中国的老年人中并不存在这一趋同倾向 (黄嘉文,2013)。

幸福感既是个体对客观状态的事实判断,也是对生活意义的价值判断。重视生活情趣和追求精神享受者的幸福感往往高于重视金钱和追求物质享受者 (张学志、才国伟,2011)。心理学家认为,影响幸福感的主要因素是主观上所认为存在的差异,而非实际差异 (Diener et al., 1993)。伊斯特林 (Easterlin,1974;Easterlin et al., 2010) 认为,金钱并不能购买幸福,虽然富人会比穷人更幸福,但一个社会的平均幸福水平是恒定不变的,即使其中大多数成员的人均收入呈增长趋势,这就是“伊斯特林悖论”。中国的社会经济发展和民众幸福感变迁之间的关系也可放到“伊斯特林悖论”的框架下审视。

“伊斯特林悖论”的两个主要解释视角是“正当化调整”和“相对优势/剥夺”机制。首先,“正当化调整”认为,幸福感不受绝对生活标准的影响,因为人们会很快适应新标准,并认为这是理所当然的。对德国的追踪数据的分析发现,个体收入增长对当下幸福感有显著提升,但四年后这一提升作用基本消失,幸福感出现大幅度回落 (Di Tella et al., 2010)。其次,幸福感源自与他人 (特定参照群体) 社会境况的比较。一般而言,社会平均生活水准以上的人觉得更幸福。因此,“相对优势/剥夺”的解释认为,只要社会平均水准两侧的人口比例不变,整个社会的平均幸福感就不会变化 (Brockmann et al., 2009)。

但“伊斯特林悖论”的经验基础也受到诸多挑战。自20世纪50年代以来,发达国家和部分欠发达国家民众的幸福感一直在上升 (Veenhoven and Hagerty, 2006),这主要受益于自由选择权利 (政治环境和公共参与) 的扩展和提升 (Dorn et al., 2007;Inglehart et al., 2008)。对多国数据的分析也显示,收入和幸福感之间存在稳健的正向关系,绝对收入对幸福感的影响比相对收入更为重要和显著 (Deaton,2008;Stevenson and Wolfers, 2013)。近年来,伊斯特林等 (Easterlin et al., 2010) 对“幸福感—收入悖论”有所修正,认为短期内可能会发现幸福感与经济走势相关,但从长期来看,社会的幸福水平和整体收入水平没有关系。

伊斯特林等 (Easterlin et al., 2012) 认为中国是证明其悖论的绝佳实例,但相关研究结论分歧颇大。一种观点支持“伊斯特林悖论”在中国的适用性,认为伴随着经济增长,中国人的幸福感并未同步提升 (鲁元平、张克中,2010;Steve and Wu, 2011;Wu and Li, 2013;吴菲,2016),甚至有所下降,直到2005年以后,满意度才开始回升,呈现U形态势 (Brockmann et al., 2009;Easterlin et al., 2012)。虽然整体幸福感下降的趋势并不完全符合“伊斯特林悖论”的稳定假说,但研究者对下降原因的解释却同样仰赖社会比较或相对剥夺机制。随着中国的改革开放和经济发展,不平等程度急剧增大,使得大多数中国人的收入相对恶化,再加上失业率的增加和社会保障体系的弱化,从而导致生活满意度下降 (Brockmann et al., 2009;Easterlin,2009)。“相对剥夺理论”从相对效用角度出发,强调横向比较,但忽略了纵向维度的比较。在现实中,个体往往不仅和他人比较,也会把当下与过去进行比较,从而影响其态度和幸福感 (怀默霆,2009)。4

4. “与过去比较”不同于“正当化调整”,因为前者认为与过去相比的好坏会影响当前幸福感,而后者认为无论怎样,人们都会习以为常,适应新生活。

另一种观点则认为中国民众的总体幸福感呈上升趋势。零点调查公司的数据显示,2000—2009年的幸福感均值依次是3.25、3.44、3.50、3.42、3.53、3.40、3.47、3.48、3.58和3.54。刘军强等 (2012)比较了2003—2010年的多期CGSS数据,发现2010年各群体的幸福感比例均保持在2003年的2倍左右。他们因此认为,中国人的幸福感并未降低,而是呈上升趋势,并且是大多数群体所共有的趋势,并推测主要原因是改革开放后中国经济的增长。这些互相龃龉的结论来自中国改革变迁带来的双重后果,一方面,改革推动经济迅猛发展,民众生活得到普遍改善;另一方面,各类社会问题凸显,尤其是不平等加剧、贫富差距扩大 (Wu and Li, 2013)。同时,数据测量和观测时点的不一致也影响了结果的不统一 (刘军强等,2012)。5

5. 如布罗克曼等 (Brockmann et al., 2009) 所使用的数据来自1990年和2000年的“世界价值观调查”(World Value Survey,WVS),每期的中国样本量仅1 000个左右,样本规模偏小。伊斯特林等 (Easterlin et al., 2012) 指出根据WVS数据分析得到的1990年中国个人幸福感模式与前苏联非常接近,表明了该数据的可靠性。但那时的中国已经改革开放10年左右,而前苏联处于解体前夕,两者是否具有可比性颇值得商榷。此外,CGSS数据各期之间对幸福感的测量也存在一定差异。

(二) 幸福感的阶层差异与社会政策在转型社会中,伴随着社会快速变迁,不同阶层群体生活机遇受到的影响可能极其不同,幸福感也因此产生分化。但有关“伊斯特林悖论”的探讨注重宏观层次的幸福感水平,对特定社会中不同群体间可能存在的幸福感变化差异关注不足。其次,已有研究集中探讨收入与幸福感的关系,无论是绝对收入还是相对收入,聚焦点仍在收入分层 (鲁元平、张克中,2010;邢占军,2011;黄嘉文,2016)。职业效应往往被操作化为雇佣状态的影响 (Wu and Li, 2013),对职业阶层之间的幸福感分化讨论并不多,只见到过张云武 (2015)的研究。

陆学艺 (2010:405) 认为中产阶层是近年来明显获益的阶层。比如,在政府及其相关部门工作的个体较少存在经济上的相对剥夺感,因而幸福感较高 (Hu,2013)。但布罗克曼等 (Brockmann et al., 2009) 指出,在20世纪90年代,各个收入层次群体的幸福感都有所下降。伊斯特林等 (Easterlin et al., 2012) 认为,在快速发展的中国,总体幸福感无显著增长是因为改革初期相对平等化的生活满意度已经为日益加大的阶层差距代替,中上收入阶层的幸福感虽有所上升,但教育程度较低和收入较少的底层的幸福感却显著下降。6该现象背后的一个重要原因是社会不平等状况的恶化,改革开放以来,全国总体、农村和城镇的基尼系数一直处于增长态势,1992年以后,中国的基尼系数始终等于或高于0.4(程永宏,2007),2003—2012年也未呈现下降趋势 (杨耀武、杨澄宇,2015)。在快速的社会变迁过程中,大量财富为上层攫取,这一“顶层驱动的不平等”导致“受挫的得利者”(frustrated achievers)(Graham and Pettinato, 2002),也即中国人常说的“端起碗吃肉,放下碗骂娘”。在东欧剧变前,塞勒尼等 (2010:152) 就指出,市场改革虽具有一定的平等化效应,但也开始造成各种不平等,而且在一定程度上,再分配造成的不平等和市场导致的不平等会互相强化,而非彼此抵消。

6. 在前苏联和东欧地区的转型国家中,生活满意度下降最严重的是教育程度较低的群体 (Easterlin et al., 2009)。

但收入不平等也常有益于发展和经济增长,以及幸福感的提升 (Tao and Chiu, 2013;迪顿,2014)。与“相对剥夺理论”相反,“隧道效应理论”认为,幸福感不仅取决于现在的满意度,也受未来预期的影响。较高的收入不平等会被认为是经济前景良好的一个信号,会带来更多的工作机会 (Hirschman and Rothschild, 1973;Marshall and Firth, 1999)。犹如在隧道中堵车,当你看到前面的车辆启动时你会很高兴,因为你觉得有希望开得更快些了。换言之,激励作用取代了羡慕与嫉妒。对中国城市和农村地区的一些研究支持“隧道效应理论”,发现所在地区的基尼系数越高,个体的幸福感反而更高 (Knight and Gunatilaka, 2010;Jiang et al., 2012)。而在控制“隧道效应”之后,地区收入不平等 (基尼系数) 对个体幸福感具有显著负效应 (Wu and Li, 2013),其中低收入群体所受影响可能更大 (黄嘉文,2016),那些认为收入更不平等的人的幸福感会更低 (Smyth and Qian, 2008)。因此,社会不平等状况对个体幸福感的影响可能因个体阶层地位而异。已有研究结果之间的相互矛盾也可能反映了改革开放进程中不同阶层幸福感的变化,因此,有必要考察在改革不同时点的阶层之间幸福感差异和可能的影响因素。

根据中国收入不平等持续上升的变迁状况,从“相对剥夺”和“隧道效应”分析视角出发,我们形成下述竞争性假设:

H1a:2005—2013年,相对于中下层,中上层变得更幸福。

H1b:2005—2013年,相对于中下层,中上层并未变得更幸福。

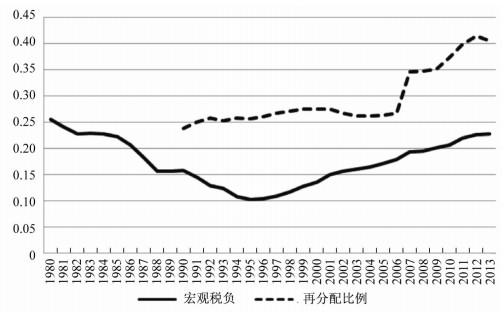

为了应对日益加剧的不平等,中国政府的再分配角色不断加强。借用波兰尼的概念,王绍光 (2008)指出,中国社会正在经历从“市场社会”向“社会市场”发展的双向运用,近年来出台的一系列社会政策显示,政府既有政治意愿也有财政能力充当社会市场的助产士。7这些社会政策大致分为两类:一类旨在缩小地区和城乡不平等,主要通过转移支付和取消农业税;另一类旨在缩减阶层不平等,包括低保、基本医疗保险8、工伤保险、养老保险和失业保险。这些社会政策得以实施反映了国家再分配能力和财政汲取能力的增强和提升。同时,这也折射出中国社会正逐步形成一个由强势政府主导甚至统御市场的模式 (韦森,2012:5-6)。韦森 (2014)指出,从1994年实行分税制改革之后,中国财政收入的增速几乎每年都是GDP增速的两倍,如今,每个中国人养政府的钱与每个中国人的实际可支配收入差不多。这导致中央政府掌握的资源越来越多,政府控制社会的力量越来越强,中国人的宏观税负 (财政收入占GDP的比重) 已经和全世界发达国家基本持平 (韦森, 2012, 2014)。9图 1实线表明中国的宏观税负水平自改革开放之后逐渐下降,但自分税制改革之后又逐步上升,如今已趋近20世纪80年代初期的水平。

|

资料来源:《中国统计年鉴》2007—2014年各卷和《中国财政年鉴》2014卷。 图 1 国家宏观税负水平 (1980—2013) 和财政支出中再分配比例的变化 (1990—2013) |

7. 张展新在2015年“社会分层与流动冬季论坛”(中国人民大学) 上的报告中指出,1997年之后的经济社会变革不是市场化的反向运动,而是向市场经济和社会政策的双重转型。

8. 包括城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、农民工基本医疗保险和新型农村合作医疗。

9. 如2010年全国财政收入8.32万亿元,人均纳税超过了6 392元,比政府报告中所给出的2010年7亿多农民人均纯收入5 919元还高。2013年全国纯税收收入达到11.05万亿,意味着每个中国人的人均纳税超过8 153元 (韦森,2014)。韦森 (2012)认为,这一发展模式既不同于计划经济体制,也非一般的市场经济,在中国历史上也难以找到类似例子。

宏观税负代表政府的财政汲取能力。在给定的社会财富中,政府集中的财富越多,公共支出比例越高,就意味着居民收入所占比例越少,因此,有研究认为这会降低居民幸福感 (Bjørnskov et al., 2007;谢舜等,2012)。但也有研究发现,进取型税收政策会提高民众对公共物品供给的满意度,从而提升其幸福感 (Oishi et al., 2012)。政府掌握的财富越多,就越有能力对经济进行干预。社会政策对幸福感的影响来自三个方面:一是通过降低贫困和不平等程度来改善生活质量;二是通过一系列劳动法规限制雇主和工人的力量,减少个体在市场中可能遭遇的社会失序压力;三是保障个体在经济中拥有较大程度的自主性 (Flavin et al., 2014)。第一和第三方面都直接体现了政府的再分配职能,主要包括教育、医疗和社会保障等方面的财政支出,表明政府所掌握的财富中有多少用于阶层间的转移再分配。

图 1显示宏观税负和再分配能力存在较高的相关性,1990—2013年的全国宏观税负比例和财政支出中再分配比例的相关系数达到0.844。101988—2002年,中国城镇收入不平等先加剧,自1995年后基本保持稳定,这一期间政府的反贫困措施和救助对减少城镇贫困影响甚微 (夏庆杰等,2007)。2006—2009年,社会扶持的支出从占社会保障支出总额的8%增长到12.6%,主要用于对穷人的医疗支持和儿童的教育支出 (Zhang,2012)。1988—2007年,中国的福利体系仍存在巨大城乡分割,城市福利的再分配有效降低了收入不平等,而农村的福利体系对收入差距的缩小微乎其微。但农村累退的福利体系开始向累进的方向转变,且农民工的社会福利收入在2002—2007年大幅度增加,发挥了巨大的再分配作用 (杨穗等,2013)。这背后的根本原因是图 1所显示的国家财政汲取和再分配能力的不断增强,使其有能力通过一系列社会政策向底层进行资源和收入转移。

10. 无法从国家统计年鉴上获得1990年以前财政支出的分项情况。

国家财政汲取能力和再分配能力的增强会对不同阶层的福祉产生不同的影响。奥诺和李 (Ono and Lee, 2013) 认为,福利国家通过资源再分配,增加了一部分人的幸福感,同时降低了另一部分人的幸福感,即幸福感再分配存在“零和性”。收入不平等的恶化损害了穷人和中等收入群体的利益,有利于富人,而对穷人的再分配转移,会导致中等收入群体和富人幸福感下降。在公共支出中关于教育、医疗和社会保障等“亲贫式”支出的增长有利于缓解底层弱势群体的生活压力,进而提高其生活满意度和幸福感 (鲁元平、张克中,2010;余英,2014)。11各项公共支出提升能消减收入差距对幸福感的负效应,但该调节作用仅对中等收入群体显著,对高收入群体不显著,而教育和社保支出的“幸福效应”对低收入群体显著 (汤凤林、雷鹏飞,2014)。虽然进取型税收政策会提高民众对公共物品供给的满意度 (Oishi et al., 2012),但当税负过高时,一方面,国家更有能力实施积极的社会福利政策,另一方面,部分阶层会感受到沉重的税负压力,导致其幸福感下降。中国的税收制度可能强化了这一影响,因为中国采取的分类征收模式使工薪阶层成为主要税负者,而财产收入和经营收入更易避税 (刘扬等,2014)。

11. 以往研究侧重考察不同领域公共支出比例对幸福感的影响,研究结果也颇不一致。比如,有研究显示,社保支出提高有利于提升居民幸福感,而医疗卫生支出抑制幸福感的提升 (殷金朋等,2016);汤凤林、雷鹏飞 (2014)发现,教育支出显著提高居民幸福感,而医疗卫生和社保支出微弱降低幸福感;鲁元平、张克中 (2010)则发现教育、医疗和社保支出对国民幸福感都有显著促进作用。本文认为过度条分缕析可能难以窥见全貌,因此把这些公共支出归总,纳入模型进行分析。

对于幸福感而言,最佳的收入分配取决于一个社会和不同群体的比较和嫉羡文化 (Tao and Chiu, 2013)。在欧洲,再分配的积极影响对社会的贫穷群体和左翼倾向者的影响更大。再分配之后的不平等在西欧对幸福感没有影响,而在东欧则有显著的负面影响 (T.Hajdu and G.Hajdu,2014)。对OECD国家多年数据的分析也显示,政府干预增强会提升公民的幸福感,而且政府干预对个体幸福感的效应不受个体收入的影响,换言之,政府干预对富人和穷人幸福感的影响差不多 (Flavin et al., 2011, 2014)。因此,再分配对个体幸福感的影响不仅因阶层而异,也与特定国家所处的社会经济发展阶段密切相关。以往研究或关注公共支出的影响,或关注经济发展对幸福感的影响,并未把两者结合起来考察。

本研究试图考察宏观税负和再分配水平对不同阶层幸福感的差异化影响。但由于纵向时间点数据很少,难以进行纵向比较,因此,本文采取以“空间换时间”的方法。这相当于将不同地区的经济发展水平视为是同一地区在不同时间阶段上的经济发展水平,构成一个“虚拟时间序列”(巫锡炜、肖珊珊,2013)。所以,本文利用不同省份之间的宏观税负和再分配水平差异来考察宏观税负对个体幸福感的影响,并在此基础上比较地区宏观税负和再分配效应在不同年份之间的差异,形成如下研究假设:

H2a:宏观税负水平提升会降低个体的幸福感。

H2b:宏观税负水平对较高收入群体的负效应更大。

H3a:再分配水平提升会增加个体的幸福感。

H3b:再分配水平提升对较低收入群体的正效应更大,或对较高收入群体的负效应更大。

二、 数据、变量与模型本文使用的数据来自2005年和2013年的“中国综合社会调查”(CGSS2005和CGSS2013)。之所以选择这两个年份的数据,是因为它们最大限度的存在测量一致的变量,兼具一定的时间跨度。12因变量是总体幸福感和自我认知的相对比较变量。在本研究中,幸福感为五分的定序变量。CGSS2005询问被访者,“总体而言,您对自己所过的生活的感觉是怎么样的呢?您感觉您的生活是:1.非常不幸福;2.不幸福;3.一般;4.幸福;5.非常幸福”。CGSS2013询问的题目和选项有所不同 (“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?1.非常不幸福;2.比较不幸福;3.说不上幸福不幸福;4.比较幸福;5.非常幸福”)。以往研究表明,这类问题具有足够的信度和效度,能很好地测量个体幸福感 (Veenhoven,1991)。13虽然王广州、王军 (2013)认为把幸福感相邻类别的差距设定为“1”并不合适,但不少研究都认为OLS结果和次序Logit结果基本一致 (Ferrer-i-Carbonell and Frijters, 2004;Wu and Li, 2013;Wang and Xie, 2015),而次序Logit模型在解释的简洁性上不如OLS模型。因此,本研究把幸福感处理成定距变量,并以次序Logit模型来检验结果的稳健性。

12. CGSS调查由中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部共同发起实施,具体参见:http://www.chinagss.org。CGSS2005数据未包含西藏、青海、宁夏和港澳台地区,CGSS2013数据未包含海南、西藏和新疆和港澳台地区。

13. 由于这两期问题的选项存在差异,所以对直接比较两个年份之间幸福感均值或比例需持谨慎态度。

自我认知的主观比较变量分为横向比较和纵向比较两个方面,都是三分类变量。横向比较是与同龄人比较,本人的社会经济地位是“较高”“较低”,还是“差不多/不好说”(参照类)。纵向比较是和自己过去几年相比,社会经济地位是“上升”“下降”,还是“差不多/不好说”(参照类)。虽然在模型中,笔者也用相对比较变量来预测幸福感,但由于两者都属于主观认知态度,易存在内生性问题,因此,本文主要使用主观比较变量来考察幸福感分析结果的稳健性。

自变量包括职业阶层、教育、收入、省级宏观税负和省级再分配水平。职业分层变量包含7个类别:(1) 管理者和专业人员,包括国家机关党群组织企业负责人、专业技术人员、企业中层、机关中层和一般干部;(2) 办事人员;(3) 个体户;(4) 服务员;(5) 工人,包括技术工人和体力工人;(6) 农民;(7) 无业/下岗人员。其中,农民阶层为参照类。退休人员按照最后的工作来分类。收入变量为家庭人均月收入的对数,为定距变量。教育程度为分类变量,包括“小学及以下”、“初中”(参照类)、“高中”和“大专及以上”。

宏观税负存在大、中、小三种统计口径,分别代表政府收入、财政收入和税收收入占GDP的比重 (郭庆旺、吕冰洋,2010),本文采用谢舜等 (2012)的指标,选取各省、市、区财政收入占GDP比重衡量宏观税负。各省、市、区税负水平以各省、市、区财政收入占其GDP的比重为指标,根据《中国财政年鉴》2013年和2014年公布的数据整理。考虑到CGSS调查主要在每年7—8月进行,笔者选取2004年和2005年税负比重的均值纳入CGSS2005模型,取2012年和2013年税负比重的均值纳入CGSS2013模型。据此计算得到2005年省级宏观税负水平最低值为8.16%,最高值为23.51%;2013年最低值是10%,最高值是29.2%。以同样方式计算得到2005年和2013年的全国税负水平分别为16.81%和22.65%。

再分配水平以财政支出中科教文卫和社会保障支出所占比例作为指标。根据历年的《中国统计年鉴》数据,14使用与宏观税负指标相同的计算方式,得到2005年和2013年的全国再分配水平分别是26.34%和41.04%;2005年省级再分配水平最低值为22.3%,最高值为38%;2013年最低值为24.63%,最高值为45.9%。

14. 数据根据《中国统计年鉴 (2005)》《中国统计年鉴 (2006)》《中国统计年鉴 (2013)》和《中国统计年鉴 (2014)》整理得到,年鉴数据皆来自国家统计局网站 (http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/)。

控制变量包括性别 (1=“男性”,0=“女性”)、年龄、年龄平方、族群 (1=“汉族”,0=“少数民族”)、户籍 (1=“非农/城镇”,0=“农村”)、党员 (1=“中共党员”,0=“非党员”)、自评健康 (1=“健康”,0=“不健康”)、婚姻状况 (1=“在婚”,0=“未处于婚姻状态”)、社会关系是否密切 (1=“与亲人朋友联系密切”,0=“不密切或一般”)。年龄及年龄平方为定距变量,以拟合年龄与幸福感的曲线关系。其他变量都为二分类变量。

分析模型的选择由因变量特征决定,对幸福感的分析主要采用OLS回归,相对比较变量的分析采用Logit模型。考虑到幸福感测量本质上是定序变量,因此,在比较样本的模型系数时,都用序次Logit模型和定序一般线性模型 (OGLM) 进行检验,以避免未观测到异质性的影响 (洪岩璧,2015)。为了考察宏观税负和再分配水平的影响,笔者采用分层线性模型 (HLM)。以往一些研究也考察了类似地区层次变量对幸福感的影响,但遗憾的是并未采用HLM,未将地区层次变量处理成宏观背景变量,因而忽略了数据的分层结构特性 (巫锡炜、肖珊珊,2013)。在本文的HLM中,层一纳入个体层次变量,层二纳入省级层次变量 (省级宏观税负和再分配水平)。15在层二模型,我们只考察宏观税负和再分配水平对截距和收入变量系数的影响。16分析样本选择了25—69岁群体,并删除了存在相关变量缺失值的个案,最终得到2005年和2013年的样本分别为7 711个和7 783个。17

15. 出于研究伦理考量,CGSS数据未披露省级以下单位的名称,因此我们只能以省级单位作为层二变量,详见:http://www.chinagss.org/index.php?r=index/artabout&aid=17。

| 表 1 变量基本情况描述表 |

16. 之所以考察对收入变量系数的影响,一是因为收入也是社会经济地位的重要指标,二是相比于分析对多分类阶层变量系数的影响,收入系数模型结果的解释更为直观简洁。

17. 两期数据中处于25—69岁年龄段的个案样本分别是8 858个和9 049个,因此缺失比例分别为12.09%和13.99%。笔者用多重插补进行了缺失值处理,处理后的分析结果与直接删除法结果一致,因此在此只报告直接删除法结果。

三、 谁更幸福? (一) 阶层幸福感差异的变迁表 2显示,与2005年相比,各阶层在2013年的幸福感都有显著提升。18同时,通过简单比较显示,底层的提升幅度要大于中上阶层的管理/专业人员和办事人员。因此,初步表明假设H1b更符合近十年来中国社会发展的情况,即中下层的幸福感上升更快。为了消除其他可能变量的影响,笔者对2005年和2013年数据分别进行OLS回归,结果见表 3。

18.由于CGSS2005和CGSS2013调查对幸福感的测量存在差异,因此对于直接简单比较年份均值需持谨慎态度。同一年份的群体间比较则避免了这一问题。

| 表 2 阶层的幸福感变迁 (2005年和2013年) |

| 表 3 CGSS2005和CGSS2013主观幸福感影响因素OLS回归分析表 |

表 3结果显示,在控制其他变量但未纳入教育和收入变量的模型A1和模型B1中,阶层之间存在显著的幸福感差异。在2005年,管理/专业人员、办事人员和工人的幸福感都显著高于农民,但工人的效应幅度相对小很多。服务员的正效应幅度与工人接近,但仅为边缘性显著。个体户系数虽为正,但统计上不显著。而无业下岗人员的幸福感显著低于农民,其效应幅度与工人高于农民的幅度接近。在2013年的模型B1中,阶层差异仍然很显著,但又有所变化。管理/专业人员、办事人员和工人的幸福感依然显著高于农民,但效应幅度都比2005年有所下降。个体户的效应变得显著高于农民,而服务员系数不显著,即与农民没有差别,无业下岗人员的幸福感也于农民无显著差异。可见,相对于农民和无业下岗人员而言,管理/专业人员、办事人员和工人的幸福感的上升幅度更小。这一差异是显著的,我们可以从表 4的交互项结果得到确认。

| 表 4 职业阶层与年度交互项的幸福感模型结果 (2005年为参照类)(N=15 494) |

表 4的模型是以表 3的模型A1和模型B1为基础,但把2005年和2013年数据合并,用年份变量与阶层变量进行交互,分别用OLS回归、定序Logit回归和OGLM进行分析。结果显示,除了无业下岗人员外,其他阶层与年份变量的交互项系数皆显著为负。这说明农民和无业下岗人员的幸福感提升幅度最大,显著大于其他阶层。此外,OGLM结果中的方差方程系数ln (sigma) 显著,即2013年幸福感模型的残差标准差是2005年模型的1.23倍[exp (0.210)=1.23]。这提示我们,这两个年份的幸福感影响模式很可能存在差异。

在表 3模型A1和模型B1基础上,我们继续纳入教育和收入变量,得到模型A2和模型B2。结果显示,教育和收入可以解释大部分的阶层差异,而且起主要作用的是收入变量,教育的效应并不明显。2005年,即使在控制收入和教育后,无业下岗人员的幸福感仍显著低于农民。但到2013年,无业下岗人员的系数虽然还是负的,但已不显著。2005年,服务员系数为负,但不显著。到2013年,控制收入和教育之后,服务员阶层的幸福感已显著低于农民。

教育程度对幸福感几乎没有显著影响,19这可能与教育扮演的双重角色有关。李骏和吴晓刚 (2012)在研究公平观念时指出,教育一方面具有利己主义效应,即教育程度越高的人,认可的不平等程度也越高,但同时其启蒙性质又能使人超越狭隘的利己主义,对不平等持批判态度。教育对幸福感的影响可能存在类似机制。一般来说,受过更高教育的人拥有更高的职业和社会预期,但这些预期往往难以实现,因此会对幸福感产生消极影响 (Witter et al., 1984),所以,教育程度与幸福感可能呈现倒U形关系 (余英,2014)。

19. 黄嘉文 (2013)也认为高考扩招之后教育对幸福感的正向效应在降低。

收入的效应包括绝对收入和相对收入的影响,我们通过加入主观比较变量来考察相对地位对幸福感的影响。模型A3和模型B3旨在考察主观比较变量对阶层幸福感差异的解释力。虽然主观比较变量对幸福感的解释贡献度较高 (R2提高幅度较大),20但对阶层差异的解释力不如收入和教育这两个客观变量。与模型A1相比,模型A3中管理/专业人员和办事人员的系数有所减小,但仍然显著,即在控制主观比较后,这两个阶层的幸福感仍显著高于农民。模型B3与模型B1相比,管理/专业人员、办事人员和个体户的系数有所降低,但仍都是正向显著。横向比较和纵向比较变量的效应与预期一致,即个体若认为比其他人过得好或比过去过得好,则更幸福,反之则更不幸福。其他控制变量的效应与前人研究大多一致,由于非本文关注重点,在此不做讨论。

20. 较大的R2很可能是由于主观比较变量与幸福感都属于主观感知变量,存在很强的内生性。

表 3显示,2013年模型的R2远小于2005年模型,这是否意味着社会经济变量对幸福感变异的解释力下降了?谢宇等 (Xie and Jin, 2015) 指出,中国目前的不平等主要不是收入,而是财富不平等。由于表 3模型未考虑财富变量,因此,笔者在模型A2和模型B2基础上加入住房拥有数这一变量,21得到2005年和2013年模型的R2分别是0.177和0.114,与表 3结果并未有显著差异。换言之,结果并不能说明,与收入相比,财富对2013年幸福感差异的影响更大。因此,我们很难说R2的变化反映了财富在影响社会成员幸福感过程中所扮演的角色越来越重要。影响个体幸福感的因素除了物质水平等经济变量之外,还包括政治参与和权利等因素 (弗雷、斯塔特勒,2006;Inglehart et al., 2008)。那么,是否随着社会经济的发展,非经济变量对个体幸福感的影响日益重要?这些都仅仅是理论上的猜测,有待进一步的研究探讨其中原委。

21. 家庭财富以拥有房产的数量作为测量指标:0=“无”;1=“1套房产”;2=“2套及以上房产”。

(二) 阶层幸福感差异与宏观税负和再分配表 4说明,与农民和无业下岗人员的幸福感提升幅度相比,其他阶层的幸福感上升幅度显著较小。这一结果更倾向于支持假设H1b而非假设H1a,即,近年来虽然不平等无显著改善,但并未使底层的幸福感下降或上升更慢,反而是上升更快。是国家再分配能力的增强导致这一现象吗?我们用分层线性模型 (HLM) 分别考察省级宏观税负和省级财政支出中再分配水平对个体幸福感截距以及收入系数的影响 (参见表 5)。

| 表 5 影响幸福感的个体与省份层次变量的分层线性模型结果 |

模型C1、模型C2、模型D1和模型D2在个体层次上分别与模型A1、模型A2、模型B1和模型B2相对应。在省级层次上,我们分别纳入宏观税负和再分配水平变量。22在省级层次甲部分,宏观税负变量仅在2005年对收入系数有显著正效应。这表明宏观税负水平对所在省份个体的幸福感没有影响,但它会影响收入对幸福感的效应程度。2005年,宏观税负增加会提升较高收入群体的幸福感。但这一系数在2013年并不显著,说明宏观税负对收入的幸福感效应不产生影响。在省级层次乙部分,2005年再分配水平对个体幸福感没有影响,但对收入系数有显著正效应。在2013年,再分配水平对个体幸福感的负效应变得边缘性显著,但对收入系数的影响变得不显著。这说明,在2005年,再分配水平的提高更有利于提升高收入者的幸福感,而在2013年再分配水平的提高对不同收入群体的幸福感回报不存在差异化影响。

22. 为行文简便,表 5仅报告了省级层次变量结果,并把两个省级层次模型结果放到同一个表格中,读者需注意宏观税负和再分配水平是分开纳入模型的。

根据上述结果可见,首先,假设H2a未得到证实,无论2005年还是2013年,宏观税负都对个体幸福感没有直接影响。这与谢舜等 (2012)的研究结果相左。再分配水平也未对个体幸福感有正效应,反而在2013年存在可能的负效应,这也与假设H3a相悖。其次,假设H2b和假设H3b都未得到证实,2005年模型中,宏观税负、再分配水平与收入交互项系数为正,表明宏观税负和再分配水平的增加更有利于提升较高收入群体的幸福感,两个变量与收入交互项系数在2013年都不显著。第三,2013年的整体宏观税负和再分配水平比2005年高出不少,无论是国家还是各省、市、区的平均水平。这说明宏观税负和再分配水平对较高收入群体幸福感的提升作用存在“阈限”效应。当宏观税负和再分配水平过高时,其对较高收入群体的提升效应 (或是对不同收入群体的调节效应) 会消失。

(三) 相对比较的阶层差异为了检验中下层幸福感上升更快这一结论的稳健性,我们对主观比较变量进行定序Logit回归,考察纵向和横向比较感知的阶层差异在2005年和2013年间是否有所不同 (见表 6)。由于目的是比较阶层差异,所以在模型中仅纳入控制变量和阶层变量。在与同龄人比较的横向比较模型中,2005年和2013年的阶层差异变化不大,仅是各阶层系数在效应幅度上有所减小。其他阶层的横向比较感知都显著高于农民和无业下岗人员。但在自我纵向比较模型中,两个年份的阶层差异模式发生巨大变化。在2005年,与农民相比,管理/专业人员显著认为比过去三年过得好,无业下岗人员显著自认为过得不好,而其他阶层都与农民无显著差异。但到了2013年,与农民相比,管理/专业人员和个体户均无显著差异,而办事人员、工人、服务员和无业下岗人员都显著倾向于认为比过去三年过得差。如表 7所示,进一步的交互项和OGLM检验表明这一纵向比较感知地位的下降,至少对管理/专业人员来说是显著的。

| 表 6 纵向和横向比较职业阶层差异的定序Logit模型 (CGSS2005 & CGSS2013) |

| 表 7 纵向、横向比较的职业阶层与年份交互项结果 (2005年为参照组)(N=15 494) |

社会心态和感受虽有其独立的逻辑,但本质上是对客观社会变迁现实的深刻反映和洞察 (周晓虹,2014;高勇,2015)。通过对CGSS2005和CGSS2013数据的比较分析,本文发现阶层的幸福感差异模式已有所变化。第一,虽然各阶层的幸福感都有显著提升,但变化幅度存在较大差异,中下层的幸福感上升幅度明显大于中上层。这促使我们重新检视关于中国各阶层幸福感和生活满意度下降还是上升的争论。第二,本研究认为,近年来国家再分配能力的增强在这一过程发挥了重要作用,国家财政汲取能力的提升使其有能力对社会中下层进行转移性补偿。整体宏观税负水平和再分配水平对收入的幸福感回报存在阈限效应。在宏观税负和再分配水平整体较低的情况下,宏观税负和再分配水平的增加更有利于提升较高收入群体的幸福感,23而随着宏观税负和再分配水平上升到一定程度,这一效应会消失。第三,同一年度内不同职业阶层之间的幸福感差异可以被收入和教育解释,而模型比较显示,这些社会经济变量在2013年的解释力有较大幅度下降,表明幸福感的影响因素可能发生了变化。

23. 模型中收入变量是定距变量,因此更精确的表述应该是:宏观税负和再分配水平对幸福感的效应会随着收入水平的提高而增加。抽样调查数据很难调查到特高收入群体,而且我们对收入取了对数,因此,我们这里使用较为含糊的“较高收入群体”。感谢《社会》审稿人的提醒。

幸福感的阶层差异变迁反映了什么?是否表明在“谁获得什么以及为什么”这个问题上,如今的答案已异于往昔?塞勒尼 (Szelényi,2013) 认为真正的问题在于“何时,在什么情况下谁是赢家谁是输家”。自倪志伟提出“市场转型论”之后,市场与国家力量的此消彼长始终是改革时期中国社会分层研究的核心主题,如今中国社会虽已发生了翻天覆地的变化,但这一议题并未过时。近些年国家汲取能力和再分配能力的迅速增强,必将对整个社会结构和社会心态的变迁产生巨大影响。孙立平 (2009)曾提出“底层绝望”是比贫困更可怕的问题,近来与“阶层固化”议题一起受到公众广泛关注。我们则更想了解这种“绝望”心态在不同阶层中到底占多大比例?本文的发现似乎与“底层绝望”论断并不一致。怀默霆 (2009)指出,对中国不平等最不满的那些人并不集中在最底层,“社会火山”这一隐喻也并不准确。李路路和朱斌 (2015)指出,随着社会转型的深化,社会排斥的主要机制从“体制排斥”向“市场排斥”转化。这一转化虽然依然存在阶层固化的风险,但能够提高社会开放性,激发社会活力。不同阶层的心态以及对社会结构变迁的主观感受值得进一步深入分析和考察。

让民众过上更好更幸福的生活是中国国家合法性的重要来源,社会政策是其实现的必经之路。幸福感研究在诸多方面都有助于政府的经济政策制定,包括反贫困政策、福利政策、评估政府的支出效应和税收政策等 (弗雷、斯塔特勒,2006)。前苏联和东欧地区的民众在后共产主义时代幸福水平的降低是与国家的退出和私营部门的扩张相同步的 (Bandelj and Mahutga, 2010)。中国香港地区的经验告诉我们,政府不能一味注重发展经济,必须在经济政策和社会政策之间寻找平衡点,因为强调劳动力商品化等政策会降低个体幸福感,而注重公平及保护性社会政策有利于提升个体幸福感 (Wong et al., 2006)。在福利国家,幸福感深刻反映了物质资源的再分配,国家把幸福感从优势群体向弱势群体转移再分配 (Ono and Lee, 2013)。中国社会的变迁是否也在向强势再分配国家这一方向迈进?本文认为,近年来的保护性社会政策是底层幸福感提升的重要因素,但也需注意平衡再分配政策对各阶层的不同影响。从2003年到2006年,中国民众的“底层认同”在不断扩大,“中层认同”在不断流失 (冯仕政,2011)。本文所发现的中上层幸福感提升不如中下层是否也是这一趋势的表征?近年来,社会上弥散着“中产焦虑”氛围,其中一个重要原因便是中产阶层在社会结构中处于上层权贵和底层民众之间,沦为社会“夹心层”(钱民辉、扈秀海,2013:141-153)。因此,如何兼顾不同阶层的利益是未来社会政策必须面对的挑战。24

24. 科尔奈 (Kornai, 1983, 转塞勒尼,2010:183) 曾指出,经济学家应该像医生为病人开药方一样,为国民经济的发展贡献有疗效的操作方案。一个国家的经济常常受好几种“疾病”的困扰;经济学家必须决定应该优先考虑应对哪种疾病,因为在应对一种疾病的同时,常常会导致另一种疾病的恶化。塞勒尼认为这一隐喻同样可以应用到社会政策上。

本文还存在一些局限。首先,幸福感模式的差异可能是由于民众对幸福的理解发生了变化,也可能是影响幸福的客观个体变量和宏观体制环境发生了变化。其次,已有研究主要关注收入和福利供给等因素的影响,对劳动者的工作自主性、和谐的劳动关系和有保障的劳动权益缺乏关注 (蔡禾,2014)。要对影响幸福感的机制做出精确描述尚需定量和定性数据的进一步搜集和分析。再次,对于国家再分配能力迅速提升的内在逻辑和机理缺乏深入探讨,这虽非本文重心所在,却是理解中国社会运行机制和未来走向的钥匙。

| [] | 边燕杰, 肖阳. 2014. 中英居民主观幸福感比较研究. 社会学研究, 10001(2): 22-42. |

| [] | 蔡禾. 2014. 劳动自评、自主性与劳动者的幸福感——基于2012年中国劳动力动态调查的分析. 社会学评论, 10001(4): 3-13. |

| [] | 程永宏. 2007. 改革以来全国总体基尼系数的演变及其城乡分解. 中国社会科学, 10001(4): 45-60. |

| [] | 迪顿, 安格斯. 2014.逃离不平等[M].崔传刚, 译.北京:中信出版社. |

| [] | 冯仕政. 2011. 中国社会转型期的阶级认同与社会稳定:基于中国综合调查的实证研究. 黑龙江社会科学, 10001(3): 127-133. |

| [] | 弗雷, 布伦诺·S、阿洛伊斯·斯塔特勒. 2006.幸福与经济学:经济和制度对人类福祉的影响[M].静也, 译.北京:北京大学出版社. |

| [] | 高勇. 2015. 教育获得、户籍差异与户籍的意蕴. 社会发展研究, 10001(4): 83-102. |

| [] | 郭庆旺, 吕冰洋. 2010. 中国税收负担的综合分析. 财经问题研究, 10001(12): 3-10. |

| [] | 洪岩璧. 2015. Logistic模型的系数比较问题及解决策略:一个综述. 社会, 35(4): 220-241. |

| [] | 怀默霆. 2009. 中国民众如何看待当前的社会不平等. 社会学研究, 10001(1): 96-120. |

| [] | 黄嘉文. 2013. 教育程度、收入水平与中国城市居民幸福感:一项基于CGSS2005的实证分析. 社会, 33(5): 181-203. |

| [] | 黄嘉文. 2016. 收入不平等对中国居民幸福感的影响及其机制研究. 社会, 36(2): 123-145. |

| [] | 李骏, 吴晓刚. 2012. 收入不平等与公平分配:对转型时期中国城镇居民公平观的一项实证分析. 中国社会科学, 10001(3): 114-128. |

| [] | 李路路, 朱斌. 2015. 当代中国的代际流动模式及其变迁. 中国社会科学, 10001(5): 40-58. |

| [] | 刘军强, 熊谋林, 苏阳. 2012. 经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究. 中国社会科学, 10001(12): 82-102. |

| [] | 刘扬, 冉美丽, 王忠丽. 2014. 个人所得税、居民收入分配与公平——基于中美个人所得税实证比较. 经济学动态, 10001(1): 9-17. |

| [] | 陆学艺. 2010. 当代中国社会结构. 北京: 社会科学文献出版社. |

| [] | 鲁元平, 张克中. 2010. 经济增长、亲贫式支出与国民幸福——基于中国幸福数据的实证研究. 经济学家, 10001(11): 5-14. |

| [] | 马丹. 2015. 社会网络对生活满意度的影响研究:基于京、沪、粤三地的分析. 社会, 35(3): 168-192. |

| [] | 钱民辉, 扈秀海. 2013. 社会热点面对面. 北京: 人民日报出版社. |

| [] | 塞勒尼, 伊万, 等. 2010.新古典社会学的想象力[M].吕鹏, 译.北京:社会科学文献出版社. |

| [] | 孙立平. 2009. 绝望比贫困更可怕. 中国报道(6): 9. |

| [] | 汤凤林, 雷鹏飞. 2014. 收入差距、居民幸福感与公共支出政策——来自中国综合社会调查的经验分析. 经济学动态, 10001(4): 41-55. |

| [] | 王广州, 王军. 2013. 中国家庭幸福感测量. 社会, 33(6): 139-160. |

| [] | 王绍光. 2008. 大转型:1980年代以来中国的双向运动. 中国社会科学, 10001(1): 129-148. |

| [] | 韦森. 2012. 大转型:中国改革下一步. 北京: 中信出版社. |

| [] | 韦森. 2014. 财税体制改革与中国经济增长. 经济导刊, 10001(1): 54-56. |

| [] | 吴菲. 2016. 更富裕是否意味着更幸福?基于横截面时间序列数据的分析 (2003-2013). 社会, 36(4): 157-185. |

| [] | 巫锡炜, 肖珊珊. 2013. 地区差异与我国居民主观幸福感. 青年研究, 10001(1): 49-59. |

| [] | 吴愈晓, 王鹏, 黄超. 2015. 家庭庇护、体制庇护与工作家庭冲突——中国城镇女性的就业状态与主观幸福感. 社会学研究, 10001(6): 122-144. |

| [] | 夏庆杰, 宋丽娜, SimonAppleton. 2007. 中国城镇贫困的变化趋势和模式:1988-2002. 经济研究, 10001(9): 96-111. |

| [] | 谢舜, 魏万青, 周少君. 2012. 宏观税负、公共支出结构与个人主观幸福感:兼论政府转型. 社会, 32(6): 86-107. |

| [] | 邢占军. 2011. 我国居民收入与幸福感关系的研究. 社会学研究, 10001(1): 196-219. |

| [] | 杨穗, 高琴, 李实. 2013. 中国社会福利和收入再分配:1988-2007年. 经济理论与经济管理, 10001(3): 29-38. |

| [] | 杨耀武, 杨澄宇. 2015. 中国基尼系数是否真地下降了——基于微观数据的基尼系数区间估计. 经济研究, 10001(3): 75-86. |

| [] | 殷金朋, 赵春玲, 贾占标, 倪志良. 2016. 社会保障支出、地区差异与居民幸福感. 经济评论, 10001(3): 108-121. |

| [] | 余英. 2014. 教育如何影响幸福——教育、公共教育支出与主观幸福的研究进展. 北京大学教育评论, 10001(3): 105-120. |

| [] | 曾迪洋, 洪岩璧. 2016. 城镇化背景下劳动力迁移对农民工幸福感的影响. 南京农业大学学报 (社会科学版), 10001(6): 49-60. |

| [] | 张学志, 才国伟. 2011. 收入、价值观与居民幸福感:来自广东成人调查数据的经验证据. 管理世界, 10001(9): 63-73. |

| [] | 张云武. 2015. 不同职业阶层的幸福感、获得路径及演变趋势——基于浙江省五个地区的实证分析. 浙江社会科学, 10001(8): 140-150. |

| [] | 赵鼎新. 2013. 儒法传统与中国崛起. 社会观察, 10001(11): 8-11. |

| [] | 周晓虹. 2014. 转型时代的社会心态与中国体验. 社会学研究, 10001(4): 1-23. |

| [] | Bandelj, Nina, Mahutga Matthew C.. 2010. How Socio-Economic Change Shapes Income Inequality in Post-Socialist Europe. Social Forces, 88(5): 2133-2161. DOI:10.1353/sof.2010.0042 |

| [] | Bjørnskov, Christian, Axel Dreher, Fischer Justina A. V.. 2007. The Bigger the Better? Evidence of the Effect of Government Size on Life Satisfaction around the World. Public Choice, 130(3-4): 267-292. DOI:10.1007/s11127-006-9081-5 |

| [] | Brockmann, Hilke, Jan Delhey, Christian Welzel, Hao Yuan. 2009. The China Puzzle:Falling Happiness in a Rising Economy. Journal of Happiness Studies, 10(4): 387-405. DOI:10.1007/s10902-008-9095-4 |

| [] | Deaton, Angus. 2008. Income, Health, and Well-Being around the World:Evidence from the Gallup World Poll. The Journal of Economic Perspectives, 22(2): 53-72. DOI:10.1257/jep.22.2.53 |

| [] | Diener, Ed. 2000. Subjective Well-Being:The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. American Psychologist, 55(1): 34-43. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.34 |

| [] | Diener, Ed, Ed Sandvik, Larry Seidlitz, Marissa Diener. 1993. The Relationship Between Income and Subjective Well-Being:Relative or Absolute?. Social Indicators Research, 28(3): 195-223. DOI:10.1007/BF01079018 |

| [] | Di Tella, Rafael, John Haisken-De New, Robert Macculloch. 2010. Happiness Adaptation to Income and to Status in an Individual Panel. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(3): 834-852. |

| [] | Dorn, David, Fischer Justina A. V., Gebhard Kirchgassner, Alfonso Sousa-Poza. 2007. Is It Culture or Democracy? The Impact of Democracy and Culture on Happiness. Social Indicators Research, 82(3): 505-526. DOI:10.1007/s11205-006-9048-4 |

| [] | Easterlin, Richard A. 1974. "Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence." In Nations and Households in Economic Growth, edited by P. A. David and M. W. Reder. New York:Academic Press:89-125. |

| [] | Easterlin, Richard A.. 2009. Lost in Transition:Life Satisfaction On the Road to Capitalism. Journal of Economic Behavior & Organization, 71(2): 130-145. |

| [] | Easterlin, Richard A., Mcvey Laura A., Malgorzata Switek, Onnachi Sawangfa, Zweig Jacqueline S.. 2010. The Happiness-Income Paradox Revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(52): 22463-22468. DOI:10.1073/pnas.1015962107 |

| [] | Easterlin, Richard A., Robson Morgan, Malgorzata Switek, Fei Wang. 2012. China's Life Satisfaction, 1990-2010. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(25): 9775-9780. DOI:10.1073/pnas.1205672109 |

| [] | Ferrer-i-Carbonell, Adaand Paul Frijters. 2004. How Important is Methodology for the Estimates of the Determinants of Happiness?. Economic Journal, 114(497): 641-659. |

| [] | Flavin, Patrick, Alexander Pacek, Benjamin Radcliff. 2011. State Intervention and Subjective Well-Being in Advanced Industrial Democracies. Politics and Policy, 39(2): 251-269. DOI:10.1111/polp.2011.39.issue-2 |

| [] | Flavin, Patrick, Alexander Pacek, Benjamin Radcliff. 2014. Assessing the Impact of the Size and Scope of Government on Human Well-Being. Social Forces, 92(4): 1241-1258. DOI:10.1093/sf/sou010 |

| [] | Graham, Carol, Stefano Pettinato. 2002. Frustrated Achievers:Winners, Losers and Subjective Well-Being in New Market Economies. The Journal of Development Studies, 38(4): 100-140. DOI:10.1080/00220380412331322431 |

| [] | Hajdu, Tamás and Gábor Hajdu. 2014. "Reduction of Income Inequality and Subjective Well-Being in Europe." Economics-the Open Access, Open-Assessment E-Journal (8). |

| [] | Hirschman, Albert O., Michael Rothschild. 1973. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development. The Quarterly Journal of Economics, 87(4): 544-566. DOI:10.2307/1882024 |

| [] | Hu, Anning. 2013. Public Sector Employment, Relative Deprivation and Happiness in Adult Urban Chinese Employees. Health Promotion International, 28(3): 477-486. DOI:10.1093/heapro/das028 |

| [] | Inglehart, Ronald, Roberto Foa, Christopher Peterson, Christian Welzel. 2008. Development, Freedom, and Rising Happiness A Global Perspective (1981-2007). Perspectives on Psychological Science, 3(4): 264-285. DOI:10.1111/j.1745-6924.2008.00078.x |

| [] | Knight, John, Ramani Gunatilaka. 2010. The Rural-Urban Divide in China:Income but Not Happiness?. The Journal of Development Studies, 46(3): 506-534. DOI:10.1080/00220380903012763 |

| [] | Jiang, Shiqing, Ming Lu, Hiroshi Sato. 2012. Identity, Inequality, and Happiness:Evidence from Urban China. World Development, 40(6): 1190-1200. DOI:10.1016/j.worlddev.2011.11.002 |

| [] | Marshall, Gordon, David Firth. 1999. Social Mobility and Personal Satisfaction:Evidence from Ten Countries. The British Journal of Sociology, 50(1): 28-48. DOI:10.1080/000713199358806 |

| [] | Ono, Hiroshi, Kristen Schultz Lee. 2013. Welfare States and the Redistribution of Happiness. Social Forces, 92(2): 789-814. DOI:10.1093/sf/sot094 |

| [] | Oishi, Shigehiro, Ulrich Schimmack, Ed Diener. 2012. Progressive Taxation and the Subjective Well-Being of Nations. Psychological Science, 23(1): 86-92. DOI:10.1177/0956797611420882 |

| [] | Smyth, Russell, Xiaolei Qian. 2008. Inequality and Happiness in Urban China. Economics Bulletin, 4(23): 1-10. |

| [] | Steve, Crabtree and Tao Wu. 2011. "China's Puzzling Flat Line." Business Journal, Aug 10, http://www.gallup.com/businessjournal/148853/china-puzzling-flat-line.aspx. Accessed on July 1, 2015. |

| [] | Stevenson, Betsey, Justin Wolfers. 2013. Subjective Well-Being and Income:Is There Any Evidence of Satiation?. American Economic Review, 103(3): 598-604. DOI:10.1257/aer.103.3.598 |

| [] | Szelényi, Iván. 2013. Varieties of Social Structure During and After Socialism. Chinese Sociological Review, 46(2): 3-31. DOI:10.2753/CSA2162-0555460201 |

| [] | Tao Hung-Lin, Shih-Yung Chiu. 2013. Income Growth, Redistribution, and Subjective Well-Being in Taiwan:A Simulation Study. Applied Economics, 45(6): 775-791. DOI:10.1080/00036846.2011.613768 |

| [] | Veenhoven, Ruut. 1991. Is Happiness Relative?. Social Indicators Research, 24: 1-34. DOI:10.1007/BF00292648 |

| [] | Veenhoven, Ruut, Michael Hagerty. 2006. Rising Happiness in Nations 1946-2004:A Reply to Easterlin. Social Indicators Research, 79(3): 421-436. DOI:10.1007/s11205-005-5074-x |

| [] | Wang Jia, Yu Xie. 2015. Feeling Good About the Iron Rice Bowl:Economic Sector and Happiness in Post-Reform Urban China. Social Science Research, 10001(53): 203-217. |

| [] | Witter Robert A., Okun Morris A., Stock William A., Haring Marilyn J.. 1984. Education and Subjective Well-Being:A Meta-Analysis. Educational Evaluation and Policy Analysis, 6(2): 165-173. DOI:10.3102/01623737006002165 |

| [] | Wong Chack Kie, Ka Ying Wong, Bong Ho Mok. 2006. Subjective Well-Being, Societal Condition and Social Policy:The Case Study of A Rich Chinese Society. Social Indicators Research, 78(3): 405-428. DOI:10.1007/s11205-005-1604-9 |

| [] | Wu, Xiaogang and Jun Li. 2013. "Economic Growth, Income Inequality and Subjective Well-Being:Evidence from China." PSC Research Report No. 13-796. |

| [] | Xie Yu, Yongai Jin. 2015. Household Wealth in China. Chinese Sociological Review, 47(3): 203-229. DOI:10.1080/21620555.2015.1032158 |

| [] | Yang Yang. 2008. Social Inequalities in Happiness in the United States, 1972-2004:An Age-Period-Cohort Analysis. American Sociological Review, 73(2): 204-226. DOI:10.1177/000312240807300202 |

| [] | Zhang, Xiulan. 2012. "The People's Republic of China:Updating and Improving the Social Protection Index." Asian Development Bank, http://www.adb.org/sites/default/files/project-document/76076/44152-012-reg-tacr-20.pdf. Accessed on July 1, 2015. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37