WANG Junxiu, Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences

长期以来,收入不平等被证实对个人的主观福利评判有显著的负向影响。一个社会的收入分配不平等水平越高,其居民的主观幸福感 (subjective well-being) 就越低 (Morawetz et al., 1977; Schwarze and Härpfer, 2007; Verme, 2011)。宏观层次的不平等影响个人福利评判的一个主要机制是社会比较过程,众多研究验证了与特定参照群体比较的相对收入对个人的主观幸福感有直接影响:比他人收入越高,个人越幸福,而收入低于他人则会损害个人的幸福感 (Blanchflower and Oswald, 2004; Dynan and Ravina, 2007; Fernandez and Kulik, 1981; Ferrer-i-Carbonell, 2005; Firebaugh and Schroeder, 2009; Kingdon and Knight, 2007; Luttmer, 2005)。基于上述发现,来自中国数据的分析结果令人费解:尽管客观上相对的经济地位更低,但农民及农民工的生活满意度却并不低于 (甚至高于) 城市居民 (怀默霆, 2009; Knight and Gunatilaka, 2010)。如何理解底层民众的这种客观经济地位与生活满意度之间的不一致?已有研究提出了两种可能的解释:同质性参照群体和未来向上流动的期望。首先,底层民众可能会选择地位相当的其他居民作为参照群体,而非与地位差异较大的上层群体相比;其次,持续高速的经济增长使得大多数人对于未来充满信心,从而认为当前较低的相对收入地位只是暂时的,不久就会有所改善。上述两种解释虽然逻辑迥异,但核心却在于暗示不同的参照群体在起作用:第一种解释将参照群体定位在与个人地位相似的群体上,第二种解释则认为人们向上流动的信心会使个人选择比自身更高地位的群体作为参照对象。

本文尝试以农民工群体作为关注点,检验多重参照群体框架对解释中国底层居民客观经济地位与主观福利评判不一致的适用性。“农民工”的表述混合了身份、职业的复杂性,是受与户籍身份相关的制度限制的结果 (陈映芳,2005)。农民工的生活在农村和城市之间徘徊,身份具有农民和工人的双重属性,既非典型的村民,也非典型的市民。他们相互矛盾的多重角色为运用多重参照群体框架提供了理想条件:很自然,农民工面临着城市居民、其他农民工以及农民三个可能的参照群体,因而为我们通过比较不同参照群体平均收入的效应,观察不同参照群体的相对重要性提供了机会。

二、 文献综述 (一) 相对收入与幸福感诚如凡勃伦 (1964)在讨论到“金钱的竞赛”时所提到的,人们积累财富的目的就是要提升自身在所在社区中的相对地位。这种对于更高相对地位的渴求似乎是人们天性的一部分,科学家们在实验室背景下测量不同相对地位的条件对个人脑神经反应的影响,发现比其他被试拥有更高的收入会显著提高个人大脑中的奖赏相关区域 (reward-related area) 的活跃度 (Fliessbach et al., 2007, 2012) 或是血氧含量等生物指标的水平 (Dohmen et al., 2011; Wu et al., 2012)。在实验室之外,研究者们通过构建相对收入和绝对收入水平各异的情境,让被访者从中进行选择,结果发现人们宁可牺牲自己的绝对收入水平来保证更高的相对收入地位 (Alpizar et al., 2005; Johansson-Stenman et al., 2002)。此外,社会科学家也通过分析大型调查数据验证了这种“赶上琼斯”(keep up with the Joneses) 的现象:众多研究发现,在控制个人收入之后,参照群体的平均收入往往对个人的主观幸福感有显著的负向效应 (Blanchflower and Oswald, 2004; Dynan and Ravina, 2007; Ferrer-i-Carbonell, 2005; Luttmer, 2005)。也就是说,在绝对收入水平一致的背景下,同伴的收入越高 (因而自身的相对收入地位越低),个人的主观幸福感越低。最后,近年来出现的一些罕见的随机化社会实验研究更确定了相对收入对主观幸福感影响的因果性 (Card et al., 2012)。

相对收入地位对主观幸福感的影响是不对称的,比其他人收入更低带来的负向影响远强于超过其他人的正向效应 (Ferrer-i-Carbonell, 2005; Knight et al., 2009; Senik, 2009; Tversky and Kahneman, 1991; Wolbring et al., 2013)。这种不对称性的基础也许是人们的“损失厌恶”(loss-aversion):惧怕失去对个人行为和观念造成的负面影响大于希望获得带来的正面影响 (Tversky and Kahneman, 1991)。基于这种不对称性,我们期望相对收入对个人主观幸福感的影响在低经济地位的群体中 (例如农民和农民工) 更强,因为他们比其他人收入低的可能性更大。

中国在过去几十年经济水平飞速提高的同时,也经历了收入不平等的激增。根据谢宇和周翔 (Xie and Zhou, 2014)的估计,2005年以来,中国的基尼系数始终处于0.5以上,高于0.4的国际警戒线水平。在收入不平等对个人生活满意度的影响上,许多基于中国数据的发现与世界其他国家是一致的:首先,学者发现整体的收入不平等水平与个人幸福感之间有显著的负向相关 (黄嘉文,2016;Wu and Li, 2013),特别是当不平等水平较高时 (王鹏, 2011);其次,在评判主观福利时,相对收入与绝对收入同样重要 (王湘红, 2012);此外,控制个人收入后,其他参照群体的平均收入对主观幸福感有显著的负向影响 (官皓, 2010;罗楚亮, 2009; 任海燕、傅红春, 2011);最后,收入低于平均水平对主观幸福感的负向效应更强 (Knight et al., 2009)。

然而,另一些发现却是社会比较理论无法解释的。首先,整体水平上,农民和农民工等群体尽管相对收入地位更低,但其主观幸福感并不比城市居民低 (李培林、李炜, 2007, 2010;Knight and Gunatilaka, 2010; Whyte, 2010)。其次,收入差距的扩大反而对于相对优势群体,如居住在城市的、拥有非农业户籍及较高教育程度的居民影响更大 (王鹏, 2011)。1

1. 收入越高的群体越倾向于进行比较,这样的发现并非是中国独有的,也被证明存在于其他社会中 (参见Dynan and Ravina, 2007; Luttmer, 2005)。

如何理解底层民众客观经济地位与主观福利评判的不一致?为何身处相对剥夺境遇的人群并未成为引爆的“社会火山”(social volcano)(怀默霆, 2009)?已有研究提出了两种可能的解释:同质性的参照群体和向上流动预期,它们从不同的视角丰富了社会比较文献中“与谁相比”的核心问题。同质性参照群体假设强调,底层民众可能选择与自己生活境遇相似的其他人进行比较,而忽略那些经济地位高于自己的人,因而会对自己较低的相对经济地位“免疫”。向上流动预期假设则认为,人们也有可能与经济地位高于自己的群体相比较,并将参照群体更高的地位当做自己未来地位的信号。这种对未来向上流动的期望带来的正向影响超过了当前处于相对剥夺地位的负向影响。

(二) 与同伴相比:同质性的参照群体假设费斯汀格 (Festinger, 1954) 在提出社会比较理论时曾强调,为了在缺乏客观标准时获得对自己能力的准确评估,人们倾向于与自己相似的他人比较。因而,“相似性”就成为界定参照群体的关键维度。在这样的背景下,同质性的参照群体假设强调人们会选择与自己类似的群体进行比较,而忽略其他差异更大的群体。“一个贵州乡下的农民绝想象不到一个在上海跨国公司就职的高级管理者的生活”(Wu, 2009:1037)。的确,奈特等人 (Knight et al., 2009) 对中国农村的调查显示,当被问及自己的参照群体时,有超过68%的村民选择了邻居或其他同村人,只有11%的村民表示会与村子之外的人相比。正因为这种本地化的参照群体,更大范围内的收入不平等难以直接对底层群众产生负向影响。怀默霆 (Whyte, 2010) 的研究显示,有超过七成的被访者认为全国范围的收入不平等过大,但当被问到自己单位内部以及社区内部的不平等时,只有三成多的人认为过大。相应地,在讨论到为何收入更低并被认为在城市受到不公平待遇的农民工却有着积极的社会态度时,学者们指出,这与农民工的参照群体选择有关,他们更容易与家乡的农民或自己的过去比较 (李培林、李炜, 2007)。遗憾的是,除了极个别的尝试外 (Akay et al., 2012),基本没有研究就同质化的参照群体假设对农民工主观幸福感的影响提供经验证据。

虽然迄今为止,学者们对于如何将“相似性”操作化仍未达成共识,但已有的界定方法大致可分为两种思路:基于地理范围和基于社会经济特征。地理范围体现了共享的环境资源与限制,也代表了面对面互动的可能性。因此,在定义参照群体时,学者们通常会选取那些与被访者居住在同一个国家 (Blanchflower and Oswald, 2004; Easterlin, 1995; McBride, 2001)、同一个地区 (Ferrer-i-Carbonell, 2005; Luttmer, 2005)、同一个社区或村庄 (Fafchamps and Shilpi, 2008; Firebaugh and Schroeder, 2009; Kingdon and Knight, 2007; Stutzer, 2004) 的其他居民作为参照群体。这些研究大多验证了社会比较效应:在控制个人收入后,既定地理范围内其他居民的平均收入对个人的生活满意度有显著的负向影响。

除了地理相似性,社会经济特征上的相似性也是界定参照群体时的关键维度,因为社会经济特征代表了个人资源以及与此相关的生活际遇。既有研究因而也常将参照群体定义为与被访者具有相同职业 (Brown et al., 2008; Clark and Oswald, 1996; Pfeifer and Schneck, 2012) 或相同教育等社会经济特征 (Dynan and Ravina, 2007; Senik, 2004) 的其他人。大多数研究的结果也验证了社会比较效应:在控制个人收入后,与个人社会经济地位相似之参照群体的平均收入对个人生活满意度有显著的负向效应。

尽管在上述两种定义下都发现了参照收入的影响,但除了少数研究外 (Bookwalter and Dalenberg, 2010; Brodeur and Flèche et al., 2012; Firebaugh and Schroeder, 2009; Kingdon and Knight, 2007),大多数研究仅涉及了单一参照群体,因而无法展现因定义不同而带来的参照收入效应的不同。实际上,参照群体的选择是一个主动的过程,人们对自我的认知会决定自己与不同参照群体之间的关系是同质还是相异,从而确定与谁相比 (Suls et al., 2002)。而且,相似性也并不是定义参照群体的唯一定律,福尔克和奈尔 (Falk and Knell, 2004) 的内生性参照群体模型认为,人们会进行“最优”的选择,使得参照群体既比自己地位足够高以至于可以激励自我,又同时比自己足够低以排除不必要的失败感和被剥夺感。正因为存在上述复杂性,在分析一般人的社会比较过程时,我们很难准确捕捉到每个人所面对的所有参照群体。

尽管如此,仍然有机会通过间接的方法去研究参照群体的选择。本文的策略是比较农民工的多个可能的参照群体对其主观幸福感的影响。从农村流动到城市工作的特殊经历使得农民工置身于几个不同的地理、经济及社会制度环境下,与几类人群互动,因而至少面临三类参照群体:来源地的农民 (未流动的留守者)、其他农民工以及目的地的城市居民。其中,前两个可能的参照群体都包含了已有界定指标中的地理范围和社会经济地位的考量,因而都满足“相似性”的标准。但相似性的维度又有所区分:对于一个农民工来说,来源地的农民代表了过去、一些先赋的特征及家庭成长环境;其他农民工代表当前的生活环境、日常的互动以及制度约束。城市居民则代表未来可能达到的经济地位,这与向上流动期望假设相关,将在下文讨论。按照同质性参照群体假设,来源地的农民和其他农民工都可能成为个人福利评价时的参照群体。在确定了参照群体后,我们进一步认为,这种同质化的参照群体选择能够解释农民工比城市居民满意度更高的迷思。由此,我们提出以下假设:

假设1a (农民作为参照群体):控制个人收入后,其他农民的平均收入对农民工的生活满意度有负向影响。

假设1b(解释力验证):加入其他农民的平均收入后,与城市就业居民相比,农民工身份对生活满意度的影响显著降低。

假设2a (农民工作为参照群体):控制个人收入后,其他农民工的平均收入对农民工的生活满意度有负向影响。

假设2b(解释力验证):加入其他农民工的平均收入后,与城市就业居民相比,农民工身份对生活满意度的影响显著降低。

(三) 向上比较:向上流动期望假设第二种解释认为,那些处于社会底层的人之所以能容忍眼前的不平等,而且不一定支持均等化的再分配政策,是因为他们期望自己或子女在未来也会成为高收入群体的一员 (Benabou and Ok, 2001)。事实上,已有研究证实,与和他人的横向比较相比,在时间维度上与自己的过去和未来比较对个人主观幸福感的影响更强烈 (Senik, 2009)。不仅如此,时间维度上的纵向比较会调节横向比较的福利效应。对这种交互效应最经典的描述来自于赫希曼的隧道效应 (tunnel effect)。该理论认为,在经济发展初期或持续快速发展时期,社会成员会对同时期上升的不平等展现出实质性的容忍,主要是因为他人更高的收入不再意味着个人更低的相对地位,而是个人未来更高收入的信号,因而人们能从他人更高的收入中获得暂时的满意 (Hirschman and Rothschild, 1973)。隧道效应的一个隐含条件是,社会具有较高的流动性,暂时未流动的群体能够移情于那些已经成功实现向上流动的群体。应用在农民工的例子里,他们是否会将目的地的城市就业居民 (即使是那些和他们有相同工作的) 当成是自己的未来仍有待考察。持否定意见的一方认为,户口作为制度性的藩篱极大地阻碍了农民工像城市就业居民一样向上流动的机会 (李强, 2004)。持肯定意见的一方认为,农民工,特别是新生代农民工进城务工的意愿更多与自我改善、向上流动的愿望相关,而这种自我筛选的过程使得进入城市的农民工更有可能将城市就业居民作为自己未来社会经济地位的信号 (刘传江, 2010;王春光, 2006)。

实际上,一些研究发现了区域不平等和幸福感之间有显著的正向相关 (Knight et al., 2009; Knight and Gunatilaka, 2010)。该效应常被归因为在经济快速增长的环境中,人们对于未来自己收入会上涨的乐观情绪所带来的正向效应会超越当前相对剥夺地位的负向影响。少数研究已经证实了城市居民的确有可能成为农民工的比较对象。阿基等人 (Akay et al., 2012) 发现,控制个人收入后,流入当前城市的同龄城市居民的平均收入对个人心理健康有正向影响,作者认为,这表明农民工倾向于将城市居民在当下更高的收入看做是自己未来收入的信号。

但向上流动期望并不是解释参照群体平均收入对个人心理健康/主观幸福感的正向效应的唯一机制。同样发现正向参照收入效应的研究也提到了其他可能的机制,如共享的社区公共福利 (Firebaugh and Schroeder, 2009)、亲密关系中的兄弟情谊 (Kingdon and Knight, 2007) 等。此外,向上流动期望机制与社会比较机制更可能是同时运行而非彼此排斥的,要区分这两种机制,并排除其他竞争性的机制,最直接的手段就是测量向上流动预期,将其纳入包含参照收入的主观幸福感方程,观察在加入向上流动预期指标后,参照收入的正向效应是否减小以至于消失。已有研究中鲜有这样的经验尝试。

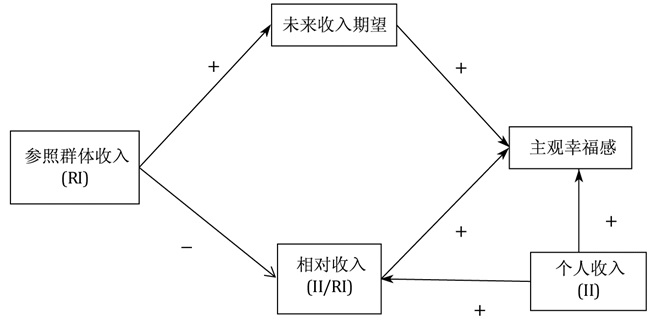

因此,本文提出,在经济快速增长的背景下,如果户口的藩篱作用有所削弱,使得农民工有机会在城市获得更高的社会地位,那么,城市就业居民的收入可能作为农民工的比较对象和/或未来地位信号而同时影响农民工的生活满意度。图 1中的路径示意显示,城市居民的收入通过负向的社会比较和正向的未来信号两条路径作用,根据两条路径的相对大小,我们可能观察到的总效应为正向 (如果信号效应主导)、负向 (如果比较效应主导) 或接近零 (两种效应相当)。而如果控制了对未来的期望 (正向路径),我们会观察到总效应显著降低,甚至转为负向。因而,我们得到以下假设:

|

图 1 参照群体收入影响个人生活满意度的两条路径 |

假设3(城市就业居民作为参照群体):加入向上流动预期指标后,城市居民平均收入对农民工的生活满意度的影响显著降低。

三、 数据和测量 (一) 数据本文的数据来自中国发展研究基金会资助项目、全国人大财经委“中国民生指数研究”课题。“中国民生指数研究”课题组委托国家统计局社情民意调查中心于2012年在全国31个省、市、自治区的155个城市和地区进行了电话问卷调查。调查采用PPS抽样,对象为18岁至75岁之间的居民,各省获得的有效问卷数量在1 500份以上,31个省共获得有效问卷51 100份。城市和乡镇样本是根据被调查者在当地居住6个月以上确定的。调查中城镇样本31 824个,占总数的62%,农村样本19 276个,占总数的38%。2

2. 由于电话调查方法的局限,本文所使用的数据样本基本特征的分布与其他全国代表性样本如CGSS 2012仍有一定程度的差异,如附表 1所示。为了弥补抽样上的局限,我们基于CGSS 2012样本在城乡、性别、教育以及年龄四个维度上的边际分布为本文数据生成了一个权重,在接下来的分析中都使用该变量对结果进行加权处理。

该数据包含有生活满意度的测量,也涉及户口、当前居住地以及职业等基本信息,使得我们能够区分农村居民、农民工以及城市就业居民。具体地,在本文中,农民工指居住在城市,拥有非农工作但户口性质为农业的被访者 (李培林,李炜,2010;谢桂华,2007)。城市就业居民指居住在城市,拥有非农工作且有城镇户口的被访者。农民指生活在农村,务农且户口性质为农业的被访者。对于研究参照群体平均收入对主观幸福感的影响,该数据最大的优势就是样本量大且具有全国代表性。由于在建构参照收入时往往要根据地理范围以及其他相关的维度计算某个群体的平均收入,其他全国代表性样本如中国社会综合调查,单年数据大小约为1万左右,分到每个省只有300个左右,再区分年龄段及工作和户口状况,每个单元格里的个案数就十分有限了。基于有限个案计算出的平均收入更容易产生偏误,而增大样本有利于缓解这种偏误。为了研究参照群体对个人的影响,本文选取的研究总体是当前有非农工作或者正在务农的人群。因此,在原有数据的基础上,我们首先删除了当前没有工作的个体,构成本文的分析样本。3接着,我们使用整列删除法 (casewise deletion),排除在其他控制变量上有缺失的个案,最终得到30 393条个案,4其中农民工有4 500个,占总数的15%;城市就业居民有16 457个,占总数的54%,农民有9 436个,占总数的31%。

3. 包括在校学生、离退休人员、失业或待业人员以及其他未就业人员。删除个案数占总体人口数的比例在农村地区是18.7%,在城镇地区是33.2%。

4. 为了验证样本删除对本文结论的影响,我们采用多重填补法对分析样本进行处理,并使用处理过的样本再次重复验证本文的核心结论,发现并没有显著差异。具体结果请见附表 3。

(二) 测量1. 主观幸福感。主观幸福感是一个意涵广泛的概念,主要包含两个面向:(1) 情感面向,指个人的积极情感及消极情感,侧重人们的即时情绪体验;(2) 认知面向,指个人根据自身的价值标准和主观偏好对当前生活状况做出的满意度评价 (Diener et al., 1999; 王培刚,2010)。本文主要关注的是认知面向,探讨生活满意度的决定因素。尽管捕捉人们的生活满意度并不容易,但既有研究已经从多方面证实了单维度的生活满意度有较高的信度及效度。信度方面,研究发现:在不同环境中对同一批被访者使用同样的生活满意度测量,结果具有一致性 (Lucas and Donnellan, 2007);个人报告的生活满意度与他人对被访者的满意度评价之间有较强正相关 (Diener et al., 2013)。效度方面,已有研究提供了更加丰富的证据,包括单维度生活满意度:(1) 与客观福利指标之间有较强正相关 (Oswald and Wu, 2010); (2) 与社会经济地位、健康和正向情绪有较强正相关 (Cheung and Lucas, 2014); (3) 与身体及脑功能的相应生理反应有显著相关 (Ryff et al., 2004; Urry et al., 2004)。在本文使用的数据中,生活满意度的测量如下:“总体而言,您对当前自己的生活状态的评价是”,回答从1“非常满意”到5“非常不满意”。为了方便解释,我们对数据进行了翻转编码,得分越高代表越满意。

2. 个人收入。2011年的家庭人均年收入,取对数。

3. 相对收入。遵循已有研究的做法 (Blanchflower and Oswald, 2004; Clark and Oswald, 1996; Dynan and Ravina, 2007; Ferrer-i-Carbonell, 2005; Firebaugh and Schroeder, 2009; Kingdon and Knight, 2007; Luttmer, 2005),本文在生活满意度模型中同时纳入个人收入和参照群体的平均收入, 考察在控制个人收入后参照收入的效应。根据前文的文献回顾,我们综合地理维度及社会经济特征维度构建了两类参照群体:(1) 与被访者居住在同一个省份,现居地同为城镇 (或农村),同样拥有非农 (或农业) 户口,工作性质为非农 (或务农) 以及年龄相仿的其他被访者;(2) 与被访者居住在同一个城市,现居地同为城镇 (或农村),同样拥有非农 (或农业) 户口,工作性质为非农 (或务农) 以及年龄相仿的其他被访者。5

5. 年龄分为4组:18-30岁、31-40岁、41-50岁、51岁及以上。

(1) 和 (2) 所定义的参照群体差异在于是按照省还是市作为地理范围依据。之所以要同时考量两个层次的地理范围,是因为已有研究发现,尽管都是基于地理范围的参照群体,参照收入对主观幸福感的效应却并不一致,似乎更大范围的参照群体平均收入更可能被负向的社会比较效应主导,而更小范围的参照收入则更可能被正向效应所主导。例如,法尔博和施罗德 (Firebaugh and Schroeder, 2009) 关于美国民众的研究显示,尽管区县平均收入对幸福感有负向影响,但基于平均规模在1 400人左右的街区所计算的“社区平均收入”对个人幸福感的效应却为正向。同样,金登和奈特 (Kingdon and Knight, 2007) 有关南非的研究发现,尽管地区平均收入对家庭生活满意度有负向效应,但基于平均规模在3 000人左右的群簇 (cluster) 所计算的平均收入对家庭生活满意度的影响却为正。

因此,我们也期望基于省级和市级定义的参照群体平均收入会对个人的福利评判产生不同的影响。需要注意的是,本文使用的“市级”虽然比起“省级”范围更小,却比以上所引的研究中的地理范围大得多,所以负向的社会比较效应可能仍然占主导,只是程度要低一些。按照前述参照群体 (1) 和 (2) 的定义,本文假定农民和城市就业居民的参照群体遵循同质性原则。具体而言,农民的参照群体是那些同省份/城市,居住在农村,务农并拥有农村户口的其他同龄农民;城市就业居民的参照群体是那些同省份/城市,居住在城镇,从事非农工作并有非农户口的其他同龄城市就业居民。

如前文所述,我们认为农民工可能会有多重的参照群体,因而,本文将考察农民工的三个可能的参照群体:(1) 农民。当前居住在同省/市的农村地区,从事农业职业且户口是农村的其他农民。(2) 农民工。当前居住在同省/市的城镇地区,从事非农职业但拥有农业户口的其他同龄农民工。6 (3) 城市就业居民。当前居住在同省/市的城镇地区,从事非农职业且拥有城镇户口的其他同龄城市就业居民。在确定了参照群体定义后,我们计算了上述多重条件下每个单元格里所有个案的收入中位值,将其作为参照收入的测量。7

6. 严格意义上来说,农民工进行比较的农民群体更可能是来自于流出地的。遗憾的是,我们的数据没有收集流出地信息,因而在这里我们只能使用当前居住地的农民作为次优替代。为了检验这样的操作策略对本文核心发现的影响,我们在分析时将农民工限定在户口在本地农村的样本 (保证当前居住地就是流出地),结果并没有发生质的改变。具体结果请见附表 2。

7. 在相对收入研究中,如何在单元格大小与参照群体定义精确度之间取舍是每个研究者都需要面对的问题。本文数据的较大样本量提供了更精确定义参照群体的条件。我们所使用的4分年龄段、2分户口、2分工作性质以及省/市交叉而成单元格的平均规模是75(省级) 和16(市级),与采取类似参照群体定义但总样本量更小的已有研究相仿 (如Akay et al., 2012)。

4. 控制变量。与已有幸福感研究文献保持一致,本文也加入了其他标准的控制变量,包括教育年限、职业、婚姻状况、是否有需要照顾的小孩及老人、性别、年龄以及年龄平方。另,为测量农民工在城市的融入程度,本文采用了在当地是否拥有住房这个指标 (陈春、冯长春, 2011)。

表 1展示了文中主要变量在城市就业居民、农民工以及农民三个群体之间的分布。所有的统计值计算时都经过加权处理,以保证其代表性。我们发现,三个群体的生活满意度分布差异并不大,对个人生活评价“满意”或“非常满意”的百分比分别是45%(城市就业居民)、43%(农民工) 以及51%(农民)。值得注意的是,年收入、教育年限以及职业地位等社会经济地位指标显示,与城市就业居民相比,农民工和农民的相对地位都更低。这种客观经济地位与生活满意度的不一致正是本文尝试解释的经验现象。

| 表 1 单变量描述统计 (2012年中国民生指数调查) |

本文的分析试图回答以下几个问题:(1) 与城市就业居民相比,农民工的生活满意度是更高还是更低?(2) 对于农民工而言,哪一个参照群体的平均收入对他的生活满意度更有影响?(3) 与参照群体的比较是否能够解释农民工相对于城市就业居民更高的生活满意度?我们的分析也因此分为三步:首先,如公式 (1) 所示,我们使用基于全体样本的分析,确认与城市就业居民相比农民工地位对生活满意度的影响。SWBi代表个人i的生活满意度,Mi代表个人是否为农民工,Fi代表个人是否为农民,参照组是城市就业居民,Zτi则代表其他相关的影响变量。按照已有文献的发现,我们期望β1 > 0或不显著。

| $ SW{B_i} = \alpha + {\beta _1}{M_i} + {\beta _2}{F_i} + {\sum _\tau }{\pi _\tau }{Z_{\tau i}} $ | (1) |

接下来,如公式 (2) 所示,我们把焦点放在农民工样本上,考察不同参照群体的平均收入对农民工生活满意度 (即SWBm) 的影响如何,从而检验同质性参照群体假设以及向上流动期望假设的解释力。遵循已有研究 (例如Blanchflower and Oswald, 2004; Dynan and Ravina, 2007; Luttmer, 2005),我们将个人收入Im和参照群体的平均收入Ij同时纳入生活满意度模型。与已有研究不同的是,本文建立在多重参照群体框架之上,因而会同时考察三个参照群体对于农民工生活满意度的效应。按照已有的社会比较效应研究的发现,如果结果显示β4 < 0则代表该参照群体对个人福利评判有社会比较效应,即在控制个人收入后,参照群体收入越高,个人的生活满意度越低。而如果β4 > 0, 则说明相应的参照群体对于农民工的生活满意度被信号效应所主导。

| $ SW{B_m} = \alpha + {\beta _3}{I_m} + {\beta _4}{I_j} + {\sum _\tau }{\pi _\tau }{z_{\tau m}} $ | (2) |

最后,当确定了有效的社会比较参照群体后,我们再回到全样本的模型1,考察加入相关的参照群体平均收入后,在第一阶段所发现的β1是否会减小,甚至变为负向。

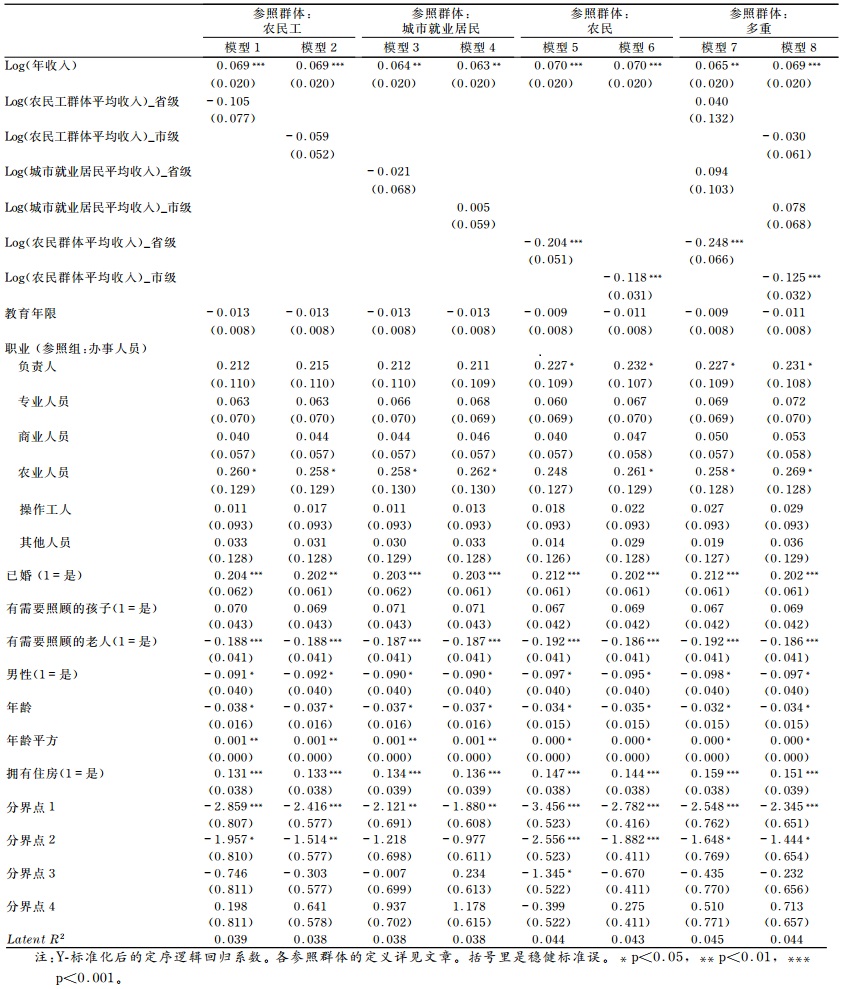

(二) 基线证据:农民工比城市就业居民更满意?作为分析的第一步,我们首先想要确认被解释的现象,即验证在多元变量模型中,与城市就业居民相比,农民工的生活满意度是否更高?由于生活满意度是一个定序变量,所以我们使用定序逻辑回归模型。为了同时解决传统非线性概率模型中的重新标度 (rescaling) 过程所导致的模型间系数和标准误估计失准的问题 (洪岩壁, 2015),我们通过Y-标准化过程对潜因变量的标度进行了固定,使得不同模型间同一变量的系数具有可比性。表 2中的模型1展示了在控制一般个人特征后的情况。我们发现,与城市就业居民相比,农民工身份对于生活满意度的影响并不显著。然而,如模型2所示,在考虑了代表融入的“拥有住房”变量后,农民工身份的影响变为显著的正向。这说明,在个人社会经济地位以及住房拥有状况相仿的情况下,农民工的满意度要显著地高于城市就业居民。尽管农民工的社会经济地位特别是由制度而来的社会福利低于城市居民 (谢桂华,2007),他们的主观满意度却显著地更高,这一发现与已有研究一致 (李培林、李炜, 2007, 2010)。随后的分析中,我们要尝试解释这种农民工主观评判与客观经济地位的不一致现象。

| 表 2 农民工身份对于生活满意度的影响:全样本 (N=30 393) |

表 2中其他控制变量的效应与已有研究较为一致:已婚人士比其他婚姻状况群体生活满意度更高 (Diener et al., 2000);年龄与生活满意度之间呈U形关系 (Blanchflower and Oswald, 2008; Easterlin, 2006);男性比女性的生活满意度更低 (Fujita et al., 1991);拥有住房与主观幸福感之间有显著的正向相关 (Hu, 2013)。需要注意的是,本文发现了教育年限对生活满意度的影响为负,这与大部分研究所发现的正向效果相反 (参见Dolan et al., 2008),但已有研究也的确发现过负向影响 (如Clark, 2003; Clark and Oswald, 1996)。学者认为,教育的负向影响可能来自于它对人们期望的提高。

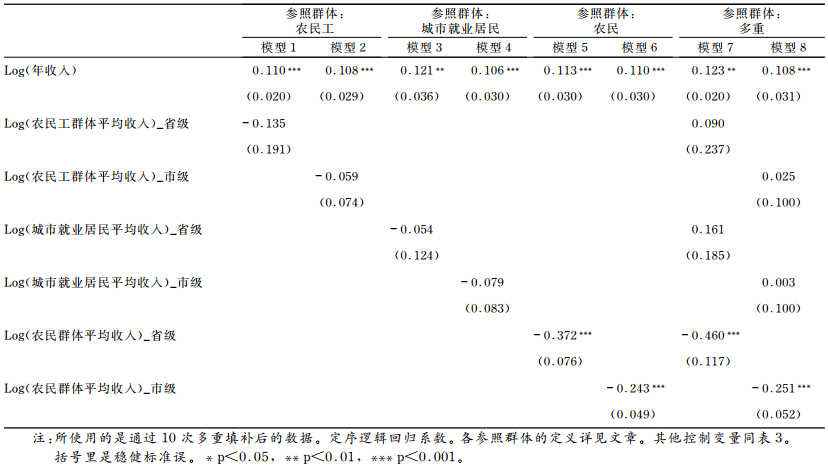

(三) 农民工的多重参照群体:哪一个起作用?接下来,我们检验多重参照群体的平均收入对于农民工群体生活满意度的影响。表 3分别展示了其他农民工、城市就业居民和农民作为参照群体,其平均收入对于农民工的生活满意度效应,而每一种参照群体下又分为省和市两重地理范围的定义。我们发现,在控制其他相关变量后,个人家庭年收入越高,生活满意度越高,而不同的参照群体平均收入的影响却有所差异。在控制个人收入后,只有参照群体农民的平均收入对农民工生活满意度有显著的负向效应,省级农民参照收入的负向效应比市级更强 (模型5和模型6)。这表明,在评价个人生活是否满意时,农民工倾向于与居住地的其他农民进行比较,而其他农民工和城市就业居民的平均收入则没有显著影响 (模型1至模型4)。按照多重参照群体框架,农民工有可能同时与三个参照群体比较,因此我们在模型7和模型8将三个参照群体平均收入同时纳入模型,结果仍然显示,只有农民作为参照群体的效应是显著的。遗憾的是,由于缺乏农民工来源地的信息,我们无法锁定来源地的其他农民作为参照群体。我们的补救措施是将分析样本限定在本地户口个案上,保证现居地与来源地一致,结果发现,尽管样本量骤减,但无论是省级还是市级的农民参照收入的影响依然显著为负。8因此,我们认为,操作化上的缺陷并没有影响我们的核心结论。由此,假设1a得到验证,即在评价个人生活时,其他农民对于农民工构成显著的参照群体,与其他农民相比的收入地位越高,农民工的生活满意度越高;而居住在同一省份/城市的其他农民工的平均收入对农民工的生活满意度并没有显著影响,假设2a没有得到验证,因而也就失去了验证假设2b的前提条件。

| 表 3 多重参照群体平均收入对农民工生活满意度的影响:农民工样本(N=4 392) |

8. 具体结果请参见附表 2。

需要注意的是,相同居住地的城市就业居民的平均收入对农民工生活满意度的影响不显著。这有两种可能:其一是农民工的确不会将城市就业居民当做参照群体;其二是城市就业居民的平均收入同时通过大小相当但方向相反的两条路径 (作为比较群体的负向影响以及作为未来信号的正向影响) 起作用,因而总效应就相当于零 (如图 1所示)。我们将在后文检验第二种可能性。

(四) 检验同质性参照群体假设结果:首先,作为基线,模型1重复了表 2中模型2的发现,反映了在控制其他相关变量后,相对于城市就业居民,农民工身份对于生活满意度有显著的正向效应。模型2纳入了相应参照群体的平均收入,因为在表 3中我们发现,农民工的显著参照群体是其他农民,所以该模型中的“参照群体”对于农民工来说是同省/市的同龄农民,对城市就业居民来说是同省/市的同龄城市就业居民;对农民来说也是同龄农民。与模型1相比,我们发现,相比于城市就业居民身份,农民工身份对生活满意度的影响扭转为显著的负向,说明已有研究发现的“更满意农民工”的迷思很可能可以归因为他们与其他农民之间的社会比较。而在模型3中,加入相应的市级参照群体的平均收入,也使得原来显著为正的农民工身份效应变为不显著。由此,假设1b也得到了验证。总而言之,我们的模型显示,农民工之所以虽然身处更低的相对收入地位却比城市就业居民的生活满意度更高,主要是因为他们在进行福利评判时的标准更可能是比自己收入地位更低的农民。

| 表 4 相对收入地位能否解释农民工身份对生活满意度的影响:全样本 (N=30 285) |

最后,我们回头检视表 2中不显著的城市就业居民参照群体平均收入效应。如果向上流动期望假设成立,其他城市就业居民的平均收入可能通过负向的相对收入地位路径和正向的信号路径同时对个人生活满意度产生作用,而如果两条路径大小相似,我们就会发现总效应基本为零。但如果能够控制合适的未来期望指标,我们会预期原来为零的总效应就会变为负向,即社会比较效应显现。表 5显示了这样的尝试,模型1和模型3分别重复了表 3中的模型3和模型4作为比较基准,即在控制个人收入及其他控制变量后,同一省/市的城市就业居民的平均收入对于农民工的生活满意度没有显著影响。模型2和模型4在基线的基础上增加了被访者对于未来的信心,作为未来期望的一个近似指标。我们发现,尽管对于未来信心越大,农民工的生活满意度也越高,但省级/市级城市就业居民的平均收入总效应依然为零。如果我们选取的测量的确能够代表人们对于未来向上流动的期望,那么表 5中的结果说明,假设3没有获得经验支持。也就是说,在评价自身生活时,农民工并不倾向于将其他城市就业居民当做参照群体,在形成对未来生活的期望时,也不一定以当前的城市就业居民为目标。

| 表 5 对未来的期望是否压抑了城市就业居民平均收入对农民工生活满意度的效应:农民工样本 (N=4 358) |

本文通过构建农民工的多重参照群体,尝试去解释为何农民工的社会经济地位低于城市就业居民,他们的生活满意度却比城市就业居民更高。经验结果倾向于支持同质性的参照群体假设,即在评判生活满意度时,农民工倾向于与现居地的其他农民比较。当纳入相应的参照群体平均收入后,最初发现的农民工生活满意度的优势 (相对于城市就业居民) 消失,甚至转为劣势。相反,向上流动期望假设没有得到数据支持。其他城市就业居民的平均收入对农民工的生活满意度没有显著影响,而且这样的“零效应”也很可能不是由于向上流动期望的压抑影响造成的。

斯达克和泰勒 (Stark and Taylor, 1991) 指出,人们在做出迁移决定时,需要在绝对收入的上升和相对地位的下降之间进行权衡,这导致两类人更容易成为移民:第一类是那些十分优秀的,即使在目的地也能维持较高相对地位的精英;另一类是那些资质可能一般,但始终将家乡的其他人作为参照群体的人。本文的结论在某种程度上印证了第二类情况。农民工在评价生活满意度时,更倾向于将其他农民而非城市就业居民作为参照对象。

本文也存在一些缺陷,成为未来研究的可能发展方向。首先,我们对于参照群体的判定在一定程度上属于事后推断。尽管已有绝大多数研究也使用了相同的事后推断策略 (Blanchflower and Oswald, 2004; Dynan and Ravina, 2007; Firebaugh and Schroeder, 2009; Kingdon and Knight, 2007; Luttmer, 2005),但我们认为,如果能收集到农民工主观判定的参照群体,可能会更加准确地捕捉到多重参照群体选择的过程。已有学者提出,理想的参照收入界定测量至少需要包括:(1) 个人的收入等特征;(2) 由个人认定的参照群体,即回答“在评判您的生活满意度时,您倾向于与谁相比”;(3) 被认定的参照群体的收入等特征 (Van Praag, 2011)。虽然目前还缺乏此类数据,但持续改善参照群体的测量无疑是增进我们对于社会比较过程了解的必经之路。

其次,本文使用的向上流动期望指标比较概括化,询问的是被访者对于“未来的信心”,而非更具体地对于“未来向上流动,收入上升”的信心。由于这一操作化的缺陷,我们无法判定表 5中未发现向上流动期望的压抑效应是实际结果,还是因为测量的不足。未来研究中如果有更准确的机制测量,就能更好地完成这个任务。

2003年以来,中央一号文件多次肯定农民工作为产业工人在现代化建设中的地位,提出要推进大中城市户籍制度改革,放宽农民进城就业和定居的条件,推进户籍制度改革。国家“十一五”规划纲要就指出,要为在城市已有稳定职业和住所的进城务工人员创造条件,逐步转为城市居民 (周大鸣、杨小柳,2014)。虽然这些政策在推进农民工待遇改善方面起到了明显的效果,但农民工市民化还有很长的路要走。有学者认为,城镇化不仅要实现制度层面的整合,还要实现社会层面和文化层面的整合,也要实现心理上对于城市的认同,仅有人口和就业的城镇化仅是半城镇化 (王春光,2006)。

不久前发布的“十三五”规划纲要提出,“推进以人为核心的新型城镇化”,“深化户籍制度改革,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户,并与城镇居民有同等权利和义务”。这一政策突出了以人为核心的城镇化,旨在解决目前突出的农民工市民化难,农村留守儿童、留守老人为主的空心化问题,无疑具有积极意义。但是,如何落实以人为核心的城镇化需要在制度上和社会管理上不断突破和创新,在实现农民工权利、待遇平等的同时,城市对农民工群体的接纳和农民工群体对城市的认同是一个更加艰难和紧迫的任务。本文一个重要发现就是,在社会经济地位一致的背景下,所在城市就业居民的平均收入对农民工的生活满意度没有显著影响。这表明,诸如户口等制度性的藩篱,使得农民工并未将自己和城里人当做同类,当做可比较的对象。随着城镇化的深入,农民工市民化的深入,城市就业居民也许会成为农民工的主要参照群体,由此进一步带来公平和认同问题,甚而会有进一步的文化冲突,社会管理需要及早进行政策的调整和应对。

附录| 附表 1 中国民生指数调查数据样本分布与CGSS 2012样本分布对比 |

| 附表 2 多重参照群体平均收入对农民工生活满意度的影响:本地农民工样本 (N=2 624) |

| 附表 3 多重参照群体平均收入对农民工生活满意度的影响:多重填补后的农民工样本(N=6 062) |

| [] | 陈春, 冯长春. 2011. 农民工住房状况与留城意愿研究. 经济体制改革, 10001(1): 145-149. |

| [] | 陈映芳. 2005. 农民工:制度安排与身份认同. 社会学研究, 10001(3): 119-132. |

| [] | 凡勃伦. 1964.有闲阶级论:关于制度的经济硏究[M].蔡受百, 译.北京:商务印书馆. |

| [] | 官皓. 2010. 收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位. 南开经济研究, 10001(5): 56-70. |

| [] | 黄嘉文. 2016. 收入不平等对中国居民幸福感的影响及其机制研究. 社会, 36(2): 123-145. |

| [] | 洪岩璧. 2015. Logistic模型的系数比较问题及解决策略:一个综述. 社会, 35(4): 220-241. |

| [] | 怀默霆. 2009. 中国民众如何看待当前的社会不平等. 社会学研究, 10001(1): 96-120. |

| [] | 李培林, 李炜. 2007. 农民工在中国转型中的经济地位和社会态度. 社会学研究, 10001(3): 1-17. |

| [] | 李培林, 李炜. 2010. 近年来农民工的经济状况和社会态度. 中国社会科学, 10001(1): 119-131. |

| [] | 李强. 2004. 农民工与中国社会分层. 北京: 社会科学文献出版社. |

| [] | 刘传江. 2010. 新生代农民工的特点:挑战与市民化. 人口研究, 10001(2): 34-39. |

| [] | 罗楚亮. 2009. 绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析. 财经研究, 10001(11): 79-91. |

| [] | 任海燕, 傅红春. 2011. 收入与居民幸福感关系的中国验证. 南京社会科学, 10001(12): 15-21. |

| [] | 王春光. 2006. 农村流动人口的半城市化问题研究. 社会学研究, 10001(5): 107-122. |

| [] | 王培刚. 2010. 主观幸福感结构——情感要素和认知要素二元分类图式的诊断. 社会, 30(4): 143-162. |

| [] | 王鹏. 2011. 收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析——基于中国综合社会调查数据的实证研究. 中国人口科学, 10001(3): 93-101. |

| [] | 王湘红. 2012. 相对收入与个人效用——来自中国的证据. 经济理论与经济管理, 10001(5): 36-46. |

| [] | 谢桂华. 2007. 农民工与城市劳动力市场. 社会学研究, 10001(5): 84-110. |

| [] | 周大鸣, 杨小柳. 2014. 从农民工到城市新移民:一个概念、一种思路. 中山大学学报 (社会科学版), 10001(5): 138-148. |

| [] | Akay Alpaslan, Olivier Bargain, Zimmermann Klaus F.. 2012. Relative Concerns of Rural-to-Urban Migrants in China. Journal of Economic Behavior & Organization, 81(2): 421-441. |

| [] | Alpizar Francisco, Fredrik Carlsson, Olof Johansson-Stenman. 2005. How Much Do We Care about Absolute Versus Relative Income and Consumption?. Journal of Economic Behavior & Organization, 56(3): 405-421. |

| [] | Benabou Roland, Ok Efe A.. 2001. Social Mobility and the Demand for Redistribution:The POUM Hypothesis. The Quarterly Journal of Economics, 116(2): 447-487. DOI:10.1162/00335530151144078 |

| [] | Blanchflower David G., Oswald Andrew J.. 2004. Well-Being Over Time in Britain and the USA. Journal of Public Economics, 88(7-8): 1359-1386. DOI:10.1016/S0047-2727(02)00168-8 |

| [] | Blanchflower David G., Oswald Andrew J.. 2008. Is Well-Being U-shaped Over the Life Cycle?. Social Science and Medicine, 66(8): 1733-1749. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.01.030 |

| [] | Bookwalter Jeffrey T., Dalenberg Douglas R.. 2010. Relative to What or Whom? The Importance of Norms and Relative Standing to Well-Being in South Africa. World Development, 38(3): 345-355. DOI:10.1016/j.worlddev.2009.07.001 |

| [] | Brodeur, Abel, and Sarah Flèche. 2012. "Where the Streets Have a Name:Income Comparisons in the US." Available at SSRN 2149727. |

| [] | Brown Gordon D., Jonathan Gardner, Oswald Andrew J., Jing Qian. 2008. Does Wage Rank Affect Employees' Well-Being?. Industrial Relations:A Journal of Economy and Society, 47(3): 355-389. DOI:10.1111/j.1468-232X.2008.00525.x |

| [] | Card David, Alexandre Mas, Enrico Moretti, Emmanuel Saez. 2012. Inequality at Work:The Effect of Peer Salaries on Job Satisfaction. American Economic Review, 102(6): 2981-3003. DOI:10.1257/aer.102.6.2981 |

| [] | Cheung Felix, Lucas Richard E.. 2014. Assessing the Validity of Single-Item Life Satisfaction Measures:Results from Three Large Samples. Quality of Life Research, 23(10): 2809-2818. DOI:10.1007/s11136-014-0726-4 |

| [] | Clark Andrew E.. 2003. Unemployment As a Social Norm:Psychological Evidence from Panel Data. Journal of Labor Economics, 21(2): 323-351. DOI:10.1086/345560 |

| [] | Clark Andrew E., Oswald Andrew J.. 1996. Satisfaction and Comparison Income. Journal of Public Economics, 61(3): 359-381. DOI:10.1016/0047-2727(95)01564-7 |

| [] | Diener Ed, Ronald Inglehart, Louis Tay. 2013. Theory and Validity of Life Satisfaction Scales. Social Indicators Research, 112(3): 497-527. DOI:10.1007/s11205-012-0076-y |

| [] | Diener Ed, Gohm Carol L., Suh Eunkook M., Shigehiro Oishi. 2000. Similarity of the Relations between Marital Status and Subjective Well-Being across Cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(4): 419-436. DOI:10.1177/0022022100031004001 |

| [] | Diener Ed, Suh Eunkook M., Lucas Richard E., Smith Heidi L.. 1999. Subjective Well-Being:Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125(2): 276-302. DOI:10.1037/0033-2909.125.2.276 |

| [] | Dohmen Thomas, Armin Falk, Klaus Fliessbach, Uwe Sunde, Bernd Weber. 2011. Relative Versus Absolute Income, Joy of Winning, and Gender:Brain Imaging Evidence. Journal of Public Economics, 95(3-4): 279-285. DOI:10.1016/j.jpubeco.2010.11.025 |

| [] | Dolan Paul, Tessa Peasgood, Mathew White. 2008. Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-Being. Journal of Economic Psychology, 29(1): 94-122. DOI:10.1016/j.joep.2007.09.001 |

| [] | Dynan Karen E., Enrichetta Ravina. 2007. Increasing Income Inequality, External Habits, and Self-Reported Happiness. American Economic Review, 97(2): 226-231. DOI:10.1257/aer.97.2.226 |

| [] | Easterlin Richard A.. 1995. Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?. Journal of Economic Behavior & Organization, 27(1): 35-47. |

| [] | Easterlin Richard A.. 2006. Life Cycle Happiness and Its Sources:Intersections of Psychology, Economics, and Demography. Journal of Economic Psychology, 27(4): 463-482. DOI:10.1016/j.joep.2006.05.002 |

| [] | Fafchamps Marcel, Forhad Shilpi. 2008. Subjective Welfare, Isolation, and Relative Consumption. Journal of Development Economics, 86(1): 43-60. DOI:10.1016/j.jdeveco.2007.08.004 |

| [] | Falk Armin, Markus Knell. 2004. Choosing the Joneses:Endogenous Goals and Reference Standards. The Scandinavian Journal of Economics, 106(3): 417-435. DOI:10.1111/sjoe.2004.106.issue-3 |

| [] | Fernandez Roberto M., Kulik Jane C.. 1981. A Multilevel Model of Life Satisfaction:Effects of Individual Characteristics and Neighborhood Composition. American Sociological Review, 46(6): 840-850. DOI:10.2307/2095082 |

| [] | Ferrer-i-Carbonell Ada. 2005. Income, Well-Being:An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect. Journal of Public Economics, 89(5-6): 997-1019. DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.06.003 |

| [] | Festinger Leon. 1954. A Theory of Social Comparison Processes. Human Relations, 7(2): 117-140. DOI:10.1177/001872675400700202 |

| [] | Firebaugh Glenn, Schroeder Matthew B.. 2009. Does Your Neighbor's Income Affect Your Happiness?. American Journal of Sociology, 115(3): 805-831. DOI:10.1086/603534 |

| [] | Fliessbach, Klaus, Courtney B. Phillipps, Peter Trautner, Marieke Schnabel, Christian E. Elger, Armin Falk, and Bernd Weber. 2012. "Neural Responses to Advantageous and Disadvantageous Inequity." Frontiers in Human Neuroscience (June):Article 165. |

| [] | Fliessbach Klaus, Bern Weber, Peter Trautner, Thomas Dohmen, Uwe Sunde, Elger Christian E., Armin Falk. 2007. Social Comparison Affects Reward-Related Brain Activity in the Human Ventral Striatum. Science, 318(5854): 1305-1308. DOI:10.1126/science.1145876 |

| [] | Fujita Frank, Ed Diener, Ed Sandvik. 1991. Gender Differences in Negative Affect and Well-Being:The Case for Emotional Intensity. Journal of Personality and Social Psychology, 61(3): 427-434. DOI:10.1037/0022-3514.61.3.427 |

| [] | Hirschman Albert O., Michael Rothschild. 1973. The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development. The Quarterly Journal of Economics, 87(4): 544-566. DOI:10.2307/1882024 |

| [] | Hu Feng. 2013. Homeownership and Subjective Wellbeing in Urban China:Does Owning a House Make You Happier?. Social Indicators Research, 110(3): 951-971. DOI:10.1007/s11205-011-9967-6 |

| [] | Johansson-Stenman Olof, Fredrik Carlsson, Dinky Daruvala. 2002. Measuring Future Grandparents'Preferences for Equality and Relative Standing. The Economic Journal, 112(479): 362-383. DOI:10.1111/ecoj.2002.112.issue-479 |

| [] | Kingdon Geeta Gandhi, John Knight. 2007. Community, Comparisons and Subjective Well-Being in a Divided Society. Journal of Economic Behavior & Organization, 64(1): 69-90. |

| [] | Knight John, Ramani Gunatilaka. 2010. The Rural-Urban Divide in China:Income but Not Happiness?. The Journal of Development Studies, 46(3): 506-534. DOI:10.1080/00220380903012763 |

| [] | Knight John, Lina Song, Ramani Gunatilaka. 2009. Subjective Well-Being and Its Determinants in Rural China. China Economic Review, 20(4): 635-649. DOI:10.1016/j.chieco.2008.09.003 |

| [] | Lucas Richard E., Donnellan M. Brent. 2007. How Stable is Happiness? Using the STARTS Model to Estimate the Stability of Life Satisfaction. Journal of Research in Personality, 41(5): 1091-1098. DOI:10.1016/j.jrp.2006.11.005 |

| [] | Luttmer Erzo F. P.. 2005. Neighbors as Negatives:Relative Earnings, Well-Being. The Quarterly Journal of Economics, 120(3): 963-1002. |

| [] | McBride Michael. 2001. Relative-Income Effects on Subjective Well-Being in the Cross-Section. Journal of Economic Behavior & Organization, 45(3): 251-278. |

| [] | Morawetz David, Ety Atia, Gabi Bin-Nun, Lazaros Felous, Yuda Gariplerden, Ella Harris, Sami Soustiel, George Tombros, Yossi Zarfaty. 1977. Income Distribution and Self-Rated Happiness:Some Empirical Evidence. The Economic Journal, 87(347): 511-522. DOI:10.2307/2231556 |

| [] | Oswald Andrew J., Stephen Wu. 2010. Objective Confirmation of Subjective Measures of Human Well-Being:Evidence from the USA. Science, 327(5965): 576-579. DOI:10.1126/science.1180606 |

| [] | Pfeifer Christian, Stefan Schneck. 2012. Relative Wage Positions and Quit Behavior:Evidence from Linked Employer-Employee Data. Industrial & Labor Relations Review, 65(1): 126-147. |

| [] | Ryff Carol D., Singer Burton H., Gayle Dienberg Love. 2004. Positive Health:Connecting Well-Being with Biology. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B:Biological Sciences, 359: 1383-1394. DOI:10.1098/rstb.2004.1521 |

| [] | Schwarze Johannes, Marco Härpfer. 2007. Are People Inequality Averse, and Do They Prefer Redistribution by the State? Evidence from German Longitudinal Data on Life Satisfaction. The Journal of Socio-Economics, 36(2): 233-249. DOI:10.1016/j.socec.2005.11.047 |

| [] | Senik Claudia. 2004. When Information Dominates Comparison:Learning from Russian Subjective Panel Data. Journal of Public Economics, 88(9-10): 2099-2123. DOI:10.1016/S0047-2727(03)00066-5 |

| [] | Senik Claudia. 2009. Direct Evidence on Income Comparisons and Their Welfare Effects. Journal of Economic Behavior & Organization, 72(1): 408-424. |

| [] | Stark Oded, Taylor J. Edward. 1991. Migration Incentives, Migration Types:The Role of Relative Deprivation. The Economic Journal, 101(408): 1163-1178. DOI:10.2307/2234433 |

| [] | Stutzer Alois. 2004. The Role of Income Aspirations in Individual Happiness. Journal of Economic Behavior & Organization, 54(1): 89-109. |

| [] | Suls Jerry, René Martin, Ladd Wheeler. 2002. Social Comparison:Why, with Whom, and with What Effect?. Current Directions in Psychological Science, 11(5): 159-163. DOI:10.1111/1467-8721.00191 |

| [] | Tversky Amos, Daniel Kahneman. 1991. Loss Aversion in Riskless Choice:A Reference-Dependent Model. The Quarterly Journal of Economics, 106(4): 1039-1061. DOI:10.2307/2937956 |

| [] | Urry Heather L., Nitschke Jack B., Isa Dolski, Jackson Daren C., Dalton Kim M., Mueller Corrina J., Rosenkranz Melissa A., Ryff Carol D., Singer Burton H., Davidson Richard J.. 2004. Making a Life Worth Living:Neural Correlates of Well-Being. Psychological Science, 15(6): 367-372. DOI:10.1111/j.0956-7976.2004.00686.x |

| [] | Van Praag Bernard. 2011. Well-Being Inequality and Reference Groups:An Agenda for New Research. The Journal of Economic Inequality, 9(1): 111-127. DOI:10.1007/s10888-010-9127-2 |

| [] | Verme Paolo. 2011. Life Satisfaction and Income Inequality. The Review of Income and Wealth, 57(1): 111-127. DOI:10.1111/j.1475-4991.2010.00420.x |

| [] | Whyte Martin. 2010. Myth of the Social Volcano:Perceptions of Inequality and Distributive Injustice in Contemporary China. Stanford: Stanford University Press. |

| [] | Wolbring Tobias, Marc Keuschnigg, Eva Negele. 2013. Needs, Comparisons, and Adaptation:The Importance of Relative Income for Life Satisfaction. European Sociological Review, 29(1): 86-104. DOI:10.1093/esr/jcr042 |

| [] | Wu Xiaogang. 2009. Income Inequality and Distributive Justice:A Comparative Analysis of Mainland China and Hong Kong. The China Quarterly, 200: 1033-1052. DOI:10.1017/S0305741009990610 |

| [] | Wu, Xiaogang, and Jun Li. 2013. "Economic Growth, Income Inequality and Subjective Well-Being:Evidence from China." Population Studies Center Research Report:13-796. |

| [] | Wu Yan, Dexuan Zhang, Bill Elieson, Xiaolin Zhou. 2012. Brain Potentials in Outcome Evaluation:When Social Comparison Takes Effect. International Journal of Psychophysiology, 85(2): 145-152. DOI:10.1016/j.ijpsycho.2012.06.004 |

| [] | Xie Yu, Xiang Zhou. 2014. Income Inequality in Today's China. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 111(19): 6928-6933. DOI:10.1073/pnas.1403158111 |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37