教育扩张与教育机会均等之间的张力问题长久以来一直居于社会分层研究的核心位置。20世纪上半叶,西方国家工业化的蓬勃发展极大推动了这些国家高等教育规模的持续扩张。然而,这一扩张是否意味着教育机会均等化的到来,学者观点并不一致。伦斯基(Lenski,1984)和唐启明(Treiman,1970)认为,工业化的发展需要越来越多拥有专业知识和技能的人去担任相应的职业位置,结果,不同阶段的教育机会逐步扩张,导致所有群体在教育分布中均能获益,在分布上趋向均等。这一主张得到了邓肯(Duncan,1965,1967)、豪泽和费瑟曼(Hauser and Featherman,1976)、布东(Boudon,1974)等人经验研究的支持。然而,梅尔(Mare,1981)在利用Logit模型对前述学者的研究进行检验后发现,教育扩张并没有削弱家庭背景对上学机会的影响,教育分层是持久存在的。

拉夫特瑞和豪特(Raftery and Hout,1993)将梅尔的研究进一步推进,利用爱尔兰流动研究(Hout,1989)和拉姆康德拉研究(Greaney and Kellaghan,1984)的数据,再次证实教育机会的扩张并不必然促进教育机会的均等,只有在上层社会教育普及(universal)之后,中产阶层和工人阶层子弟的教育机会才会相对增加。卢卡斯(Lucas,2001)在此基础上进一步区分了教育进阶(educational transitions)和学习轨迹(tracking)的不同,认为即使某一阶段的教育机会饱和,优势家庭依然会利用其优势地位,在教育水平(quantitative)相似的情况下,确保其在教育质量(qualitative)方面的优势。因此,高等教育的扩张并不必然意味着教育的均等化趋向。

西方学者关于教育分层的这一研究进路深刻影响了近十年来中国学者对高等教育不平等的分析。李春玲(2010)使用2005年1%全国人口调查数据的一个次数据集,分析了高等教育扩张对教育机会分布的影响,发现大学扩招不仅没有减少阶层、民族和性别之间的教育机会差距,反而导致城乡之间教育不平等的上升。之后,李春玲(2014)又使用全国抽样(GSS2006、GSS2008、GSS2011)数据,系统考察了1940—2010年不同教育阶段的城乡教育机会,认为高中升大学阶段并不是导致中国城乡高等教育不平等的主要原因,初中升高中阶段城乡不平等的持续扩大才是造成农村子弟上大学相对下降的源头。吴愈晓(2013a,2013b)、王威海(2012)和叶晓阳(2015)则分别使用2008年“中国社会综合调查数据”和2011年“首都高校发展状况调查数据”进一步分析了这一不平等背后的机制,指出中学阶段的教育分流应为高等教育的机会不平等负责,高等教育阶段的分层只不过是中学阶段的延续。

遗憾的是,虽然上述学者在分析中国城乡高等教育机会不平等时,考虑到了中国的一些特殊背景,如户籍分割、教育分流对教育分层的影响,但他们或是未意识到这些作用机制乃是基于一个更大的制度背景,即教育领域再分配制度与市场制度的并存,或是意识到这样一个背景,却未能在其研究中有效组织起来。此外,他们考察的是重点中学制度对城乡居民总体升学机会的影响,却并未分析这一制度对城镇子弟和农村子弟各自所产生的影响。其背后实则隐藏着一个强假定,即这一制度对城镇子弟和农村子弟的边际影响是相同的。然而,这一假定能否成立,让人怀疑。

基于此,本文的研究策略是:一方面将教育领域的市场化纳入研究框架,另一方面将重点中学制度与户籍进行交互。本文的核心关怀在于:为什么在高校持续扩招的形势下,城乡高等教育不平等反而愈演愈烈?为了更深入探讨高等教育机会不平等的形成逻辑,本文将小学和初中两个阶段的升学状况也纳入分析框架中。本文将具体回答以下问题:(1)市场转型在城乡子弟教育机会不平等的日益加剧中扮演了何种角色?(2)在这一过程中,重点中学制度发挥了怎样的作用?

二、 重点中学制度与城乡高等教育机会不平等重点中学制度本身是计划经济时代的产物,建立初衷是为了解决教育资源短缺与国家亟需在短时间内培养一批工业化人才之间的矛盾。1953年,教育部根据毛泽东“办重点中学”的指示,确定了首批重点中学—共194所,占全国中学的4.4%。1不过,这一制度在“文革”期间遭到严重破坏,直到1977年才重新确立。与非重点中学相比,重点中学拥有更雄厚的师资力量,更充足的教育经费,更完善的教育配置和更多的学习交流机会,进而可以为学生提供更优越的学习环境,庇护学生在后续教育中胜出。

1 . 参见《中国教育年鉴(1949—1982)》,1984年版第168页,北京:中国大百科全书出版社。

关于重点中学究竟是扩大还是缩小了城乡高等教育不平等,存在激烈争鸣。杨东平(2005,2006)较早系统阐述了这一制度对社会开放性的威胁。通过对10个城市40所普通高中学生的问卷调查数据的分析,他发现,城市中上阶层家庭的学生更多地集中在重点中学,而农村和低阶层家庭的学生多在非重点中学,故此,他认为这一制度加剧了教育的城乡差距、地区差距和阶层差距,并成为阻碍社会流动,复制和凝固社会差距的制度。吴愈晓(2013a,2013b)、王威海(2012)则使用CGSS 2008调查数据考察了重点中学制度对教育获得的影响,认为家庭背景特别是父母社会经济地位对子女高等教育机会获得的影响是有限的,更主要是通过影响子女进入重点中学来实现的,因而,高等教育阶段的教育分层在很大程度上是中学阶段教育不平等的延续。叶晓阳(2015)最新的研究也证实了这一点。

但梁晨、李中清等人(2012)在对1952—2002年间北京大学和苏州大学15万名本科生的社会来源进行比较后认为,重点中学(特别是县重点中学)通过为部分优秀农村子弟提供优质的教育机会,有助于缩小城乡教育机会不平等。不过,这一观点很快遭到应星、刘云杉(2015)的质疑,他们的论据是:一方面,即便是重点中学,其内部也存在巨大差异,县级重点所拥有的资源难以同大中城市的重点相比;另一方面,就县重点中学本身而言,城乡子弟也拥有不同的入学机会,优势阶层可以凭借其在经济、文化和政治等方面的优势,确保其子女进入重点中学。因此,重点中学招生制度实际上是一次系统化的社会选择与社会排斥。

本文认为,之所以存在上述争鸣,关键在于缺乏一种总体性的视角,无论是理论分析还是经验研究都过于表象化,既未看到重点中学背后表征的是再分配体制对教育资源的支配,也未看到这种支配正在经历市场机制的补充和渗透。在体制以外,一种新兴的“课外补习班市场”(after-school class market)正在兴起,重新定义教育资源配置的规则。其次,既有研究不够系统和深入,一方面,多数学者只关注了高中阶段而忽视了初中阶段的教育分层,而教育不平等很大程度上是一个连续过程;另一方面,虽有学者注意到了初中阶段的教育分层对后续教育的影响,但未将户籍与教育分流统合起来考虑,即没有区分那些就读于重点中学和非重点中学的农村子弟或城镇子弟之间的升学差异,因而也就无法精确揭示城乡高等教育不平等的来源。基于此,本文力图将重点中学制度(重点初中和重点高中)与户籍制度统合起来考虑,并纳入市场转型框架,以进一步探求城乡高等教育机会不平等的成因。

三、 市场转型与城乡高等教育机会不平等1992年开启的市场转型,使国家逐渐从经济、劳动、教育等诸领域中退出或部分退出。社会组织方式因此发生了重大变化,除政府机构、国有企业等组织外,各种外资企业、私营企业、非政府团体等新的法人组织也逐渐成为社会的重要构件。在有关市场转型对中国社会结构的影响的研究中,维克多·尼(Nee,1989,1991,1996)提出市场机制会取代再分配机制的理论主张,认为市场的引入会使得权力的效能下降,教育将取代权力,成为支配社会分层的主要力量。然而,这一理论在提出伊始就遭到边燕杰(Bian and Logan,1996)、谢宇(Xie and Hannum,1996)和周雪光(Zhou,2000a,2000b)等人的挑战,他们认为市场转型是一个渐进的而非“休克式”的过程,教育—收入和权力—收入是一种张力而非替代关系,也就是说,再分配制度与市场制度将同时对中国社会结构产生影响。当本文将这一理论应用到教育领域时,结果同样如此。

市场力量的稳固发展,使其逐步侵入教育事业(包括幼儿教育、初级教育、中等教育和高等教育)这个再分配制度原本异常坚固的领域,产生了两个重大影响(李春玲,2003;李煜,2006):一是体制内教育事业趋于市场化,主要表现为高等学校收费。1989年、1994年、1997年国家教委三个文件的连续公布,标志着“免费上大学”加“人民助学金”的资助政策已经一去不复返,2上学所需的各种费用不再由政府完全包揽,而主要由家庭承担。二是体制外“课外补习班市场”的兴起。自20世纪90年代初北京出现第一批民办中小幼学校和教育辅导机构开始,课外辅导机构的发展便进入了一个迅速扩张期。据推测,2010年中国教育培训市场的潜在市场规模有3000亿元,未来 5—10 年,这一规模还将达到5000亿元(汪丞,2013)。这些教育培训机构从小学覆盖到大学,在重点学校之外,提供了一种新的优质教育资源获取渠道。既有研究往往只关注到了教育领域第一个方面的变化,试图从资源稀释或理性选择的角度来分析教育成本上升对家庭教育决策的影响(李春玲,2003;Chu,Xie and Yu,2007;叶华、吴晓刚,2011;吴愈晓,2013a,2013b),却很少注意到第二个方面的变化。

2 . 参见杨东平:《中国教育制度和教育政策的变迁》,香港中文大学“中国研究服务中心”,http://www.usc.cuhk.edu.hk/PaperCollection/Details.aspx?id=4118。

“课外补习班市场”通过在师资和学生之间建立一种横向的货币联系,使得优秀的师资成为所有人都可以购买的服务。由此,它重新定义了教育资源的配置规则,并可能重塑未来中国的教育分层格局。本文的关怀在于,谁将在这一转变中获益或受损?“课外补习班市场”主要分布于城市地区,收取的学费也较高,故而将很多农村子弟特别是来自贫苦家庭的农村子弟排斥在这一市场之外。而城镇子弟可以凭借其相对优越的经济条件和便利的地理位置,享受这一体制外的优质教育资源。另一方面,重点中学凭借地方政府稳定而充足的财政拨款,只收取较低的学杂费,而且由于国家的统筹安排,无论在市区还是县城均有分布,因此,对于农村子弟来说,它是可得的,受教育市场化影响也较小。所以,本文认为,重点中学制度可以在一定程度上抵销市场化对教育事业的渗透,对就读于其中的农村子弟起到庇护作用。因此,市场转型冲击的将主要是那些就读于非重点中学的城乡子弟,并显著加剧两者之间升学机会的不平等,而不会扩大那些就读于重点中学的城乡子弟间的升学差距。基于此,本文提出以下假设:

假设1: 市场转型将显著扩大就读于非重点中学的城乡子弟间升学机会的不平等;

假设1a: 市场转型将显著扩大就读于非重点初中的城乡子弟间升学机会的不平等;

假设1b: 市场转型将显著扩大就读于非重点高中的城乡子弟间升学机会的不平等;

假设2: 市场转型不会显著加剧就读于重点中学的城乡子弟间升学机会的不平等;

假设2a: 市场转型不会显著加剧就读于重点初中的城乡子弟间升学机会的不平等;

假设2b: 市场转型不会显著加剧就读于重点高中的城乡子弟间升学机会的不平等。

四、 研究设计 (一) 数据来源本文数据来自2008年“中国综合社会调查”(CGSS 2008)。之所以选择CGSS 2008,是因为该调查详细询问了被访者的教育经历信息,比如被访者每一阶段的受教育时间、受教育程度、学校等级等,同时这一数据兼顾城市和农村样本,并询问了被访者农转非的具体时间,因而有助于准确测量教育分流对城乡子弟的影响。具体说来,该调查以 2005年1%人口抽样调查数据为抽样框,在全国28个省、直辖市、自治区(不包括青海、西藏和新疆)的城乡范围内采用分层的四阶段PPS不等概率系统抽样,最终获得农村有效样本量2018人,城市有效样本量3982人。

为有效测量重点中学制度对升学机会的影响,本文对原始样本进行了较为保守的处理,将分析样本限定为那些小学毕业时间为1977年之后(含1977年)的个体,因为只有这部分人才有可能经历完整的重点初中和重点高中制度的筛选。在对数据进一步清理后,最终在小学升初中、初中升高中和高中升大学阶段,各获得有效样本3157 、2278和1418个。3在下文的分析中,本文对所有数据均进行了加权处理,在回归分析部分,还对由初级抽样单位(县/区)造成的观察值之间的相关性进行了调整,以给出更为稳健的标准误。

3 . 原始样本在变量“14岁时父亲职业地位”上存在大量缺失,损耗了大量个案。为保留更多有效样本,本文对缺失值进行了插补处理。在比对了几种缺失值插补方法后,本文选择以父亲受教育程度的平均职业地位插补。本文与使用同套数据进行教育分层研究的学者(吴愈晓,2013a,2013b;Ye,2015)进行了比较,发现在性别、民族、城乡和父亲受教育程度等主要社会人口变量上是稳健的,因此,本文认为,这一插补法是可靠的。

(二) 变量介绍1 .因变量

包括对三个阶段教育机会不平等的测量:所有上过小学的人是否考上初中,所有上过初中的人是否考上高中(包括普通高中和职业高中)和所有上过高中的人是否考上大学。本文根据CGSS 2008中有关个人教育经历信息,即在某一阶段毕业后是否进入下一阶段的学习来判断被访者是否考上中学或大学。考上为1,否则为0。

2 .核心自变量

(1) 教育分流。包括初中阶段和高中阶段的教育分流。CGSS 2008详细询问了被访者的教育经历信息,包括被访者是否就读于重点中学、重点中学为何种级别等。本文将县/市级重点中学和省/直辖市级重点中学合并为一类。重点学校为1,非重点学校为0。

(2) 市场转型。1992年开启的市场改革对教育事业的发展产生了深远影响(李煜,2006;Wu,1993),它在体制内的学校之外,培育了一个崭新的“课外补习班市场”。受二手数据限制,本文无法通过询问被访者是否参加课外补习班来测量其是否经历了市场转型。为此,本文选择了一个妥协方案,即分别以被访者小学、初中和高中的毕业年份是否在1992年之前来测量其在升学之前经历市场转型与否。经历者为1,否则为0。

(3) 入学前户籍。相比于居住地,城乡身份可以更好地反应中国社会的二元结构特征(应星、刘云杉,2015)。CGSS 2008详细询问了被访者的户籍信息,包括直辖市城区户口、省会城市城区户口、地级市城区户口、县级市城区户口、集镇或自理粮户口、农村户口和军籍。由于军人升学较为特殊,本文直接将其剔除,同时将所有城区户口与集镇户口合并为城镇户口。对于农转非的样本,由于很多被访者是在升学之后获得,本文依次进行了处理,如果是在教育进阶后获得,本文将其还原为农村户口。城镇户籍为1,农村户籍为0。

3 .控制变量

(1) 父亲职业地位。本文使用14岁时被访者父亲职业地位来测量家庭经济地位(吴愈晓,2013a,2013b)。CGSS 2008使用“1988年国际标准职业分类代码”(ISCO88)测量父亲职业地位。为便于量化分析,本文将其转换为“标准国际职业社会经济地位指数”(ISEI)(刘精明,2006),并将父亲职业为军人者剔除。

(2) 父亲受教育程度。CGSS 2008询问了被访者父亲的最高教育文凭。为便于量化分析,本文以父亲受教育年数来替代最高文凭,以期控制家庭文化资本的影响。

(3) 历年招生数。本文使用不同教育阶段的历年招生数来控制教育扩张的影响。利用中国知网“中国经济与社会发展统计数据库”和《新中国六十年统计资料汇编》的数据,本文收集了各教育阶段的历年招生人数,并根据相应升学年份,对所有被访者进行了匹配。4

4 . 大学阶段招生数来自《新中国六十年统计资料汇编》表格1-68,初中和高中阶段招生数来自中国知网“中国经济与社会发展统计数据库”。由于两数据库数据均来自对历年国家统计年鉴的汇总,因此,可以同时使用。

(4)民族。不同民族在高等教育机会分布中拥有不同的录取政策。汉族为1,少数民族为0。

(5)性别。性别是影响教育获得的重要因素。男性为1,女性为0。

表 1是对本文变量的描述性统计。

| 表 1 变量的描述性统计 |

梅尔(Mare,1981)在1981年的一篇论文中,指出用Logistic模型可以控制不同年龄组教育机会边际分布的影响,从而更真实地反应教育分层状况,之后被学者们广泛采用。本文对这一模型进行略微改进,除家庭背景外,还引入户籍、教育分流等变量。模型如下:

| ${{\log }_{e}}\left( \frac{{{P}_{i}}}{1-{{P}_{i}}} \right)=\lambda +{{\sum }_{s}}{{\lambda }_{s}}{{X}_{s}}$ |

其中Pi表示第i个个体升上大学的概率,λ表示常数,Xs表示第s个变量,λs为Xs对应的系数。

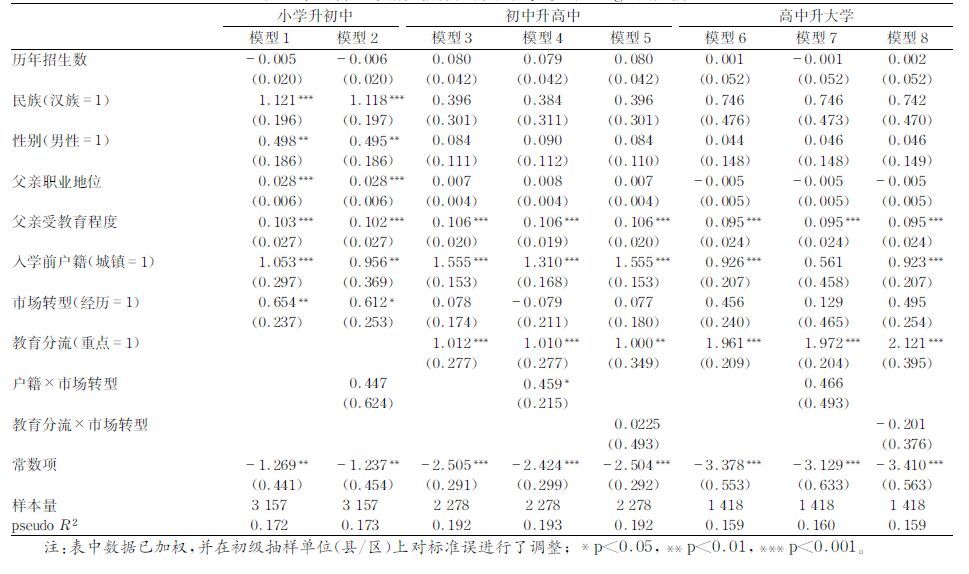

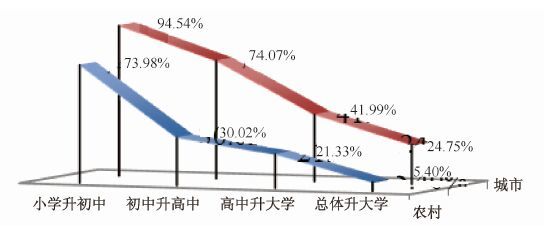

五、 研究发现 (一) 城乡教育机会不平等的基本描述表 2描述了城乡子弟在不同教育阶段的升学比例。表格最后一行是城乡总体升入大学的比例,可以发现,农村子弟最终升入大学的机会要远低于城镇子弟,仅为后者的约1/5。然而,在高中阶段,农村子弟的升学机会则占到城镇子弟的1/2。因此,大学中农村子弟比例偏低并非完全由高中升大学阶段的教育筛选造成。继续观察初中升高中阶段的教育进阶会发现,农村子弟的升学处境更糟糕,其升学比例仅占城镇子弟的2/5,而绝对差距则达到44.1%。小学阶段差距不大,两者差距不到1/4。因此,本文认为,城乡高等教育入学机会的不平等并非完全由某一阶段造成,而是逐级教育筛选的结果。在这一过程中,初中升高中阶段的贡献最大。为便于直观观察城乡子弟教育机会不平等的概况,本文将表 2绘制成图 1。

| 表 2 不同教育阶段的升学比例 |

|

图 1 城乡居民的教育进阶 |

表 2和图 1虽然增进了本文关于城乡高等教育机会不平等形成轨迹的基本知识,但它并没有解释这一轨迹是如何形成的。为此,本文建构了城乡高等教育不平等的二元Logit模型,以期回答这一问题(见表 3)。

| 表 3 市场转型与城乡教育机会不平等的二元Logit回归模型 |

表 3中的模型1和模型2展示了控制历年招生人数后,小学升初中阶段的升学机制。由模型1可知,初中入学机会存在显著的民族、性别和家庭背景差异。具体说来,在控制其他变量后,汉族升入初中的机会约是少数民族的3.05倍(exp[1.121]),男性升入初中的机会约是女性的1.65倍(exp[0.498])。对不同家庭背景的人来说,父亲职业地位每提高一个单位,升入初中的机会提高2.81%;父亲受教育程度每提高一年,子女升学机会提高10.7%。户籍和市场转型亦显著影响人们的升学机会。具体说来,在控制其他变量后,城镇居民升入初中的机会大约是农村子弟的2.9倍(exp[1.053]),小学阶段经历市场转型的人升入初中的机会是那些未经历市场转型的人的1.84倍(exp[0.654])。模型2在模型1基础上引入户籍与市场转型的交互变量,结果不显著,说明市场转型并没有加剧城乡子弟在小学升初中阶段的机会不平等。

模型3、模型4和模型5展示了控制历年招生人数后,初中升高中阶段的升学机制。在这一阶段,只有父亲受教育程度、户籍和教育分流三个变量显著。具体说来,父亲受教育程度每提高一年,升入高中的机会便提高11.1%;城镇子弟相对于农村子弟的升学优势由小学阶段的2.9倍极剧膨胀至4.7倍(exp[1.555]);而就读于重点初中的人升入高中的机会达至就读于非重点初中的人的2.75倍(exp[1.012])。模型4引入户籍与市场转型的交互变量,结果正向显著,说明市场转型显著扩张了城乡子弟间初中升学机会的不平等。具体说来,在市场转型前,城镇子弟升入初中的机会为农村子弟的3.7倍(exp[1.310]),而在转型后,这一优势扩张至5.86倍(exp[1.310+0.459])。因此,模型3之所以观察到市场转型不显著,很有可能是由于这一变量对城乡子弟间影响效果的方向不同而中和所致。模型5引入重点中学与市场转型的交互变量,结果不显著,说明市场转型并没有削弱重点初中对人们升学的庇护作用。

模型6、模型7和模型8展示了控制历年招生人数后,高中升大学阶段的升学机制。由模型6可知,父亲受教育程度、户籍和重点中学对人们升学继续发挥着强大影响:父亲受教育程度每提高大约一年,子女升入高中机会提高10.0%(exp[0.095]);城镇子弟升入高中机会达至农村子弟的2.52倍(exp[0.926]);而就读于重点中学的居民的升学优势相较于非重点中学则由初中阶段的2.75倍猛烈增至7.11倍。由此可见,高中阶段重点学校制度的庇护作用是十分有力的。模型7在模型6基础上引入户籍与市场转型的交互效应,变量不显著,说明市场转型并未强化城镇子弟由高中升入大学的机会优势。模型8估计了重点高中与市场转型的交互变量,负向不显著,说明市场转型并没有显著削弱重点高中对人们的庇护作用。

研究还发现,民族、性别和父亲职业地位对人们升学的影响主要发生在小学升初中阶段,而父亲受教育程度、户籍和重点中学则在各个升学阶段始终保持着强大影响。在诸多变量中,重点中学在高中阶段的庇护作用尤为明显,是否在重点中学就读,直接导致城乡居民升学机会的相对差距达至7倍。市场转型对城乡教育不平等格局的影响则主要发生在初中升高中阶段,这一转型极大扩张了城乡子弟间教育机会的不平等,致使城乡间教育差距达至近6倍。

本节的分析揭示了不同阶段城乡教育不平等的形成机制,特别是由于捕捉到市场转型和教育分流是陡然加剧中学教育不平等的两个最主要变量,进一步深化了本文对近年来城乡教育不平等迅速扩大的解释。但此处的分析仍显粗糙,因为它尚未拆解户籍、教育分流与市场转型三者之间的绞合,因而也就无法揭示就读于不同类型学校的城镇子弟或农村子弟各自是如何应对教育市场转型的。

(三) 教育分流与城乡教育机会不平等为更好揭示城乡高等教育不平等形成的深层机制,本文将城乡教育分化的主要阶段——中学阶段——予以单独分析,并进一步控制教育分流,以拆解教育分流与户籍之间的纠葛,进而揭示究竟是何种属性的城镇子弟和农村子弟的亚群体直接加剧了近年来城乡高等教育机会的不平等。

表 4报告了市场转型对就读于非重点中学的城乡子弟升学机会的影响。模型10表明,户籍与市场转型的交互变量显著,说明在初中升高中阶段,市场转型显著扩大了就读于非重点初中的城乡子弟间的入学机会的不平等。具体说来,市场转型前,就读于非重点初中的城镇子弟升入高中机会是农村子弟的3.74倍(exp[1.318]),转型后这一优势扩张至5.99倍(exp[1.318+0.472])。假设1a得到支持。模型12显示,户籍与市场转型的交互变量不显著,说明高中升大学阶段,市场转型并未显著加剧就读于非重点高中的城乡子弟间升学机会的不平等。假设1b得到否定。因此,市场转型主要冲击的是那些就读于非重点初中而非非重点高中的城乡子弟。

表 5报告了市场转型对就读于重点中学的城乡子弟升学机会的影响。模型14表明,户籍与市场转型的交互变量不显著,说明市场转型前后,就读于重点初中的城乡子弟间升入高中的机会没有显著差异。假设2a得到支持。由模型16可知,户籍与市场转型的交互变量负向不显著,说明市场转型不仅没有扩大就读于重点高中的城乡子弟间升学机会的不平等,甚至有缩小的冲动,尽管这一态势并不显著。假设2b得到支持。

综上,在四类高中候选人和四类大学候选人中,市场转型的最大受益者是就读于非重点初中的城镇子弟,而就读于非重点高中的城乡子弟受影响较小。另外,就读于重点中学的城镇子弟始终拥有更高的升学概率,未受到市场转型的显著影响。这支持了本文前面的假设,即市场转型主要补充和渗透的是再分配体制比较弱的学校。

| 表 4 非重点中学与城乡教育机会不平等的二元Logit回归模型 |

关于高考扩招与城乡高等教育不平等之间的关系问题,国内学者做了大量相关研究,这些研究最后的结论基本相同,认为高等教育不平等并非主要由高中升学阶段造成,而是教育进阶过程中逐级筛选的结果。在早期教育阶段,那些具有优势资源的家庭利用自身的经济资本、文化资本或社会资本,推动子女进入重点中学,从而获取更优质的教育机会,这种机会助力他们在后续的教育进阶中继续胜出,最终促成了高等教育机会的不平等。然而,虽然这些学者意识到了重点中学对教育分层的影响,但他们或者缺乏经验资料来支撑自己观点(梁晨、李中清,2012;应星、刘云杉,2015),或者只关注到了高中阶段的教育分流(梁晨、李中清,2012;杨东平,2005),或者忽略了教育市场化对教育分层的影响(王威海、顾海,2012;吴愈晓,2013a,2013b),因而缺乏一种总体性视角下的系统分析。

| 表 5 重点中学与城乡教育机会不平等的二元Logit回归模型 |

本文认为,重点中学制度本身是计划经济时代的产物,表征的是再分配体制对教育领域的支配,而1992年开启的市场转型,则表征了市场制度对再分配体制支配地位的动摇。它是要抛开重点中学制度,建立一种新的优质教育资源获取渠道——“课外补习班市场”。在这里,获取教育资源所遵循的准则是“市场至上”而非 “绩能主义”,只要你担负得起收费,就可以获取这种资源。因此,重点中学和课外补习班的背后实则是两种制度的较量。基于此,本文提出了两组共四个假设来检验这一猜想。

使用2008年“中国综合社会调查”数据,利用梅尔模型,本研究对上述假设进行了检验。结果表明,城乡高等教育不平等并非由高中阶段形成,而主要肇始于初中升学阶段和高中升学阶段。另外,本文发现,在所有中学候选人和大学候选人中,市场转型的最大受益者是就读于非重点初中的城镇子弟,正是这一群体相对于就读于非重点初中的农村子弟升学优势的显著提高,急剧扩大了高中阶段城乡子弟间入学机会的不平等,进而造成在后续升学阶段虽然高等教育一再扩招,城乡居民间大学入学机会的差距却不断扩大。相反,就读于重点初中和重点高中的城乡子弟升学机会的基本格局,在市场转型以后并未显著改变。因此,本文认为,重点学校制度确实可以较好地庇护农村子弟,免于市场化对城乡教育不平等的撕裂。另外,在高中阶段,即便那些就读于非重点学校的城乡子弟间升学机会的不平等在市场转型以后也并未显著加剧,这一点与本文的假设不同。这可能是由于“课外补习班市场”并不足以弥补城乡子弟在初中阶段教育分层后引起的高中学习能力的差异,也可能是因为高中阶段绝大多数学校的学生在校时间更长,因而减少了参加课外补习班的时间,降低了体制外教育市场的影响所致。

因此,在教育的逐级进阶过程中,我们必须对由初中升高中引起的城乡教育不平等引起重视,特别是在“课外补习班市场”日益壮大,并为大众普遍认可的情势下,优质的师资与货币之间的兑换率将愈加密集,那些既没有足够的智力进入重点中学,又没有足够的财力购买优质师资的弱势阶层子弟,将很容易被排斥在大学乃至现代化结构之外。更为严重的问题在于,由于“课外补习班市场”主要分布于城市地区,极少分布在郊区或农村,因此,它以一种结构性排斥的方式降低了农村子弟享受这一体制外优质教育资源的可能性,进而可能结构性地改变他们在未来的教育攀爬路径。特别是在九年义务教育日益普及、小学升初中日益饱和的情势下,农村子弟在高中入学机会上面临的这一处境将更加明显。

所以,本文认为,要想缩小城乡高等教育机会不平等,必须从缩小由初中升高中阶段引发的教育不平等抓起,尽力提高农村地区普通初中的师资力量或增加农村地区的重点中学数量,进而缩小与城镇地区初级中学的教育差距。同时,地方政府应鼓励本地课外辅导机构的发展或引导城市地区课外辅导机构向农村发展,使农村的孩子有更多的机会接受好的教育。如此,才能使人人都有接受优质教育的可能,才能在家庭背景以外,最大限度地缩小农村子弟与其城镇同龄人在高等教育上的不平等。

必须指出的是,本文尚存在诸多不足,需要在后续研究中继续完善。首先,受制于样本规模,本文无法再对重点中学继续进行细分,而实际上,不同级别重点学校之间可能在教育资源上存在很大差距,如果不能将这些因素考虑进去,无疑有损关于重点中学对教育不平等结论的可靠性。其次,重点中学本是一个更高的分析单位,采用分层模型理论上是更好的选择,但由于本研究无法得到被访者的中学成绩,无法控制个人能力影响,只能将这一较高层次的单位降为低层分析单位来使用。这有可能会放大重点中学的作用。最后,家庭收入对子女升学的影响也是不可忽视的,特别是在市场转型后,经济资本与文化资本之间的“兑换率”获得大幅上扬,如果不能控制这一变量,也可能造成回归分析的内生性偏误。

| [1] |

李春玲. 2003. 社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940-2001)[J].

中国社会科学 (3) : 86-98.

( 0) 0)

|

| [2] |

李春玲. 2010. 高等教育扩张与教育机会不平等[J].

社会学研究 (3) : 82-110.

( 0) 0)

|

| [3] |

李春玲. 2014. 教育不平等的年代变化趋势(1940-2010)——对城乡教育机会不平等的再考察[J].

社会学研究 (2) : 65-89.

( 0) 0)

|

| [4] |

李煜. 2006. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子弟的教育获得(1966-2003)[J].

中国社会科学 (4) : 97-109.

( 0) 0)

|

| [5] |

梁晨, 李中清, 等. 2012. 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002[J].

中国社会科学 (1) : 98-118.

( 0) 0)

|

| [6] |

刘精明. 2006. 高等教育扩展与入学机会差异:1978-2003[J].

社会, 26 (3) : 158-178.

( 0) 0)

|

| [7] |

汪丞. 2013. 规范我国教育培训市场的思考[J].

教育与管理 (7) : 7-9.

( 0) 0)

|

| [8] |

王威海, 顾海. 2012. 中国城乡居民的中学教育分流与职业地位获得[J].

社会学研究 (4) : 48-65.

( 0) 0)

|

| [9] |

吴愈晓. 2013a. 中国城乡居民的教育机会不平等及其演变(1978-2008)[J].

中国社会科学 (3) : 4-21.

( 0) 0)

|

| [10] |

吴愈晓. 2013b. 教育分流体制与中国的教育分层(1978-2008)[J].

社会学研究 (4) : 179-201.

( 0) 0)

|

| [11] |

杨东平. 2005. 高中阶段的社会分层和教育机会获得[J].

清华大学教育研究 (3) : 52-59.

( 0) 0)

|

| [12] |

杨东平. 2006. 中国教育公平的理想与现实[M]. 北京大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [13] |

叶华, 吴晓刚. 2011. 生育率下降与中国男女教育的平等化趋势[J].

社会学研究 (5) : 153-174.

( 0) 0)

|

| [14] |

叶晓阳. 2015. 扩张的中国高等教育:教育质量与社会分层[J].

社会, 35 (3) : 193-218.

( 0) 0)

|

| [15] |

应星, 刘云杉. 2015. "无声的革命":被夸大的修辞[J].

社会, 35 (2) : 81-92.

( 0) 0)

|

| [16] |

Bian Yanjie, John R. Logan. 1996. "Market Transition and the Persistence of Power:The Changing Stratification System in Urban China"[J].

American Sociological Review, 61 (5) : 739-758.

DOI:10.2307/2096451

( 0) 0)

|

| [17] |

Boudon Raymond. 1974. Education, Opportunity, and Social Inequality:Changing Prospects in Western Society[M]. London: John Wiley .

( 0) 0)

|

| [18] |

Chu C.Y.Cyrus, Yu Xie, Ruoh-rong Yu. 2007. "Effects of Sibship Structure Revisited:Evidence from Intra-Family Resource Transfer in Taiwan"[J].

Sociology of Education, 80 (2) : 91-113.

DOI:10.1177/003804070708000201

( 0) 0)

|

| [19] |

Duncan, Beverly. 1965. Family Factors and School Dropout:1920-1960. Ann Arbor:University of Michigan, mimeo.

( 0) 0)

|

| [20] |

Duncan Beverly. 1967. "Education and Social Background"[J].

American Journal of Sociology, 72 (4) : 363-372.

DOI:10.1086/224335

( 0) 0)

|

| [21] |

Greaney, Vincent and Thomas Kellaghan. 1984. Equality of Opportunity in Irish Schools:A Longitudinal Study of 500 Students. Dublin:Educational Company.

( 0) 0)

|

| [22] |

Hauser Robert M, David L. Featherman. 1976. "Equality of Schooling:Trends and Prospects"[J].

Sociology of education, 49 (2) : 99-120.

DOI:10.2307/2112516

( 0) 0)

|

| [23] |

Hout, Michael. 1989. Following in Father's Footsteps:Social Mobility in Ireland. Cambridge, MA:Harvard University Press.

( 0) 0)

|

| [24] |

Lenski Gerhard E. 1984. Power and Privilege:A Theory of Social Stratification[M]. North Carolina: The University of North Carolina Press .

( 0) 0)

|

| [25] |

Lucas Samuel R. 2001. "Effectively Maintained Inequality:Education Transitions, Track Mobility, and Social Background Effects"[J].

The American Journal of Sociology, 106 (6) : 1642-1699.

DOI:10.1086/321300

( 0) 0)

|

| [26] |

Mare Robert D. 1981. "Change and Stability in Educational"[J].

American Sociological Review, 46 (1) : 72-87.

DOI:10.2307/2095027

( 0) 0)

|

| [27] |

Nee Victor. 1989. "A Theory of Market Transition:From Redistribution to Markets in State Socialism"[J].

American Sociological Review, 54 (5) : 41-62.

( 0) 0)

|

| [28] |

Nee Victor. 1991. "Social Inequalities in Reforming State Socialism:Between Redistribution and Markets in State Socialism"[J].

American Sociological Review, 56 (3) : 267-282.

DOI:10.2307/2096103

( 0) 0)

|

| [29] |

Nee Victor. 1996. "The Emergence of a Market Society:Changing Mechanisms of Stratification in China"[J].

American Journal of Sociology, 101 (4) : 908-949.

DOI:10.1086/230784

( 0) 0)

|

| [30] |

Raftery Adrian, Michael Hout. 1993. "Maximally Maintained Inequality:Expansion,Reform and Opportunity in Irish Education, 1921-1975[J].

"Sociology of Education, 66 (1) : 41-62.

DOI:10.2307/2112784

( 0) 0)

|

| [31] |

Treiman Donald J. 1970. "Industrialization and Social Stratification"[J].

Social Inquiry, 40 (2) : 207-234.

DOI:10.1111/soin.1970.40.issue-2

( 0) 0)

|

| [32] |

Wu Xiaogang. 1993. "Economic Transition, School Expansion and Educational Inequality in China, 1990-2000[J].

"Research in Social Stratification and Mobility, 28 (1) : 91-108.

( 0) 0)

|

| [33] |

Xie Yu, Emily Hannum. 1996. "Regional Variation in Earnings Inequality in Reform-Era Urban China"[J].

American Journal of Sociology, 101 (4) : 950-992.

DOI:10.1086/230785

( 0) 0)

|

| [34] |

Ye Hua. 2015. "Key-Point Schools and Entry into Tertiary Education in China"[J].

Chinese Sociological Review, 47 (2) : 128-153.

DOI:10.1080/21620555.2014.990321

( 0) 0)

|

| [35] |

Zhou Xueguang. 2000a. "Economic Transformation and Income Inequality in Urban China:Evidence from Panel Data"[J].

American Journal of Sociology, 105 (4) : 1135-1174.

DOI:10.1086/210401

( 0) 0)

|

| [36] |

Zhou Xueguang. 2000b. "Reply:Beyond the Debate and Toward Substantive Institutional Analysis"[J].

American Journal of Sociology, 105 (4) : 1135-1174.

DOI:10.1086/210401

( 0) 0)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36