2. 山东大学经济研究院 ;

3. 北京大学中国教育财政科学研究所

2. The Center for Economic Research, Shan dong University Author ;

3. China Institute for Educational Finance Research, Peking University

无论在东方还是西方,人们通过对治理活动的长期实践和深入思考都已经注意到,下级治理机构在执行上级政令时,常常拥有相当程度的自主权,因而政令在自上而下传导的过程中难免出现偏差。中国不仅存在“天高皇帝远”和“县官不如现管”等俗语,一些学者还提出过传统时代“国权不下县”的观点。1而自《联邦党人文集》发行之日起,西方语境中就逐渐形成“低层级政府更容易被利益集团影响与利用”的看法(Bardhan and Mookherjee,2000)。随着现代治理机构在组织架构和业务内容等方面日趋复杂,多层级治理不仅业已成为主流实践模式(Hooghe and Marks,2003),也逐渐发展为“政治学与公共政策研究中最具创新性的主题之一”(Zurn et al.,2010)。当多个治理层级同时存在时,如何同时确保上级政令有效向下传递和尊重执行单位合理的自主性与能动性,就成为一个兼具理论价值与现实意义的课题。

当今中国为我们探讨上述问题提供了很好的研究背景。中国拥有众多的人口、辽阔的疆域和显著的区域差异,多层级治理是客观条件约束下的必然选择。更为有趣的是,虽然中国宪法第三十条只明确了省、县、乡三级地方行政区划,但不少地区在省和县之间还存在地市一级治理主体,而许多农村基层群众性自治组织接受上级党政机构的补贴和考核,发挥着相当重要的治理任务(孙学玉、伍开昌,2004;侯麟科等,2009)。这意味着,相对于其他幅员辽阔和人口众多的大国,中国的治理层级更多,层级间关系的结构也更为复杂多样。同时,持续推进的经济转型带来诸多挑战,当今中国任何层级的治理机构都必须同时应对多个方面的任务目标。在这种情况下,不同层级治理主体之间既需要协调合作,又不可避免地因各自利益偏好存在差异而产生张力,为我们观测和分析政令在不同治理层级之间传导的模式和机制提供了丰富的实证材料。不仅如此,针对中国不同治理层级之间的现实关系,研究者已经提出许多富有洞见的理论模型和解释框架,但这些模型和框架之间存在不少悬而未决的分歧,有待实证研究进一步厘清和阐明。

为此,我们将利用2000年、2004年和2007年有代表性的全国抽样数据,对当今中国乡村两级治理主体的政令执行情况展开实证研究。具体来说,本文通过分析和比较不同层级治理机构所强调下达、予以重视和切实执行的工作,试图勾勒出政令在农村基层的传导机制,厘清影响政令执行的重要因素,并说明本世纪以来的一些重要改革对农村基层的政令执行情况造成了何种影响。实证分析结果显示,虽然既有文献在讨论上级控制力和下级自主性时常常有所偏重,但这看似对立的两种力量,却常常共同塑造当代中国农村基层的政令执行情况。而上级控制力和下级自主性间的张力在不同治理层级和工作领域往往张弛有别,甚至存在结构性差异。从总体上来说,县级党政机关对乡镇的控制力要强于乡镇对村级治理机构的控制力,前者在县乡财政改革后更有所强化,而后者则在农村税费改革后进一步下降。同时,虽然某些上级特别重视的政令能在相当程度上下达基层,但乡村两级治理机构的自主性也突出体现于两个方面:一方面,对于那些与本位利益直接相关,特别是能够直接改善自身经济条件的工作,即使上级党政机构并未强调下达,各级基层治理机构往往也会主动重视;另一方面,对于那些上级重视程度不高,不易考核又难以给带来直接本位利益的工作,各级基层治理机构往往会有选择地忽视。

为了阐明以上发现,我们在下文中将首先综述针对中国农村基层治理结构的既有讨论,总结本领域值得进一步探讨的问题。随后,我们将使用描述性统计刻画政令在当今中国县、乡、村三个治理层级之间的具体传导情况,厘清上级控制力与下级自主性在各层级之间的实际张力。之后,我们将构建线性概率模型,分析影响乡、村两级治理机构执行上级政令情况的因素。最后,我们将总结实证发现,并简要讨论其理论贡献与现实意义。

1 .针对这种观点讨论的综述参见秦晖(2003:3-5)的研究。

一、 对中国农村基层治理结构的既有讨论中国国家正式权力在农村基层的实际运行状况和机制既广受关注,又争议众多。虽然正式制度对上下级政府之间,以及基层政府与村级自治组织之间的关系都进行了规范,但由于存在“委托—代理”关系、信息不对称和大量非正式制度安排等各种因素,基层不同治理层级之间的实际关系往往相当复杂(陈剑波,2006;魏玮,2006)。不仅如此,当今中国政治与社会的许多方面都深受历史、革命与改革等多个传统交互影响(甘阳,2007:3;Heilmann and Perry,2011;Perry,2012);然而,对于农村基层不同治理层级之间在上述每个时期的实际关系,学术界还存在不同看法,分歧的关键在于国家正式权力制度究竟能够在多大程度上和依靠何种方式深入农村基层。

传统观点认为,近代以前的中国农村存在两套组织架构与运行逻辑都不尽相同的治理结构:一方面,国家自上而下建立了覆盖全国和落脚于县的官僚体系,承担征缴税赋、执行上令和治理地方等多项任务;另一方面,在更为基层的乡、村两级,国家依靠在地方社会中享有威望的士绅或族长,通过“自治”维护传统社区的正常运行(张静,2000:18;费孝通,2006:52;窦竹君,2012)。然而,另一种意见认为,宗族在传统中国农村所发挥的作用往往被夸大了,国家政权通过由“乡吏”构成的“常设”的、“科层式对上负责”的组织结构,在县以下也存在“十分突出”的活动和控制(党国英,2003;秦晖,2003:23;张新光,2007)。近年来,关于中国传统农村基层治理结构的研究开始呈现从强调辨析治理主体向注重分析治理规则的范式转变,但“自上而下”的国家正式治理结构究竟如何在传统农村落地生根,又如何在与族规民约等“地方性知识”的互动中真正作用于乡村,这些仍在很大程度上悬而未决(狄金华、钟涨宝,2014)。

对于上述问题的争论,也存在于对毛泽东时代中国农村基层治理结构的研究之间。其中,许慧文与萧凤霞之间的对立可能最为著名,也最具代表性。许慧文(Shue,1988)认为,即便中国农村在新中国成立后历经了一系列社会变革和政治运动,基层权力仍然主要掌握在本地干部手中,毛泽东时代的中国农村基层社区呈现一种相对独立自足的“蜂窝状”结构。在这种结构中,基层干部与他们所在的农村社区存在直接的利益与道义联系,因此在执行上级政令时往往有所保留,在一定程度上缓冲了国家对农村基层社区的直接影响和控制。萧凤霞(Siu,1989)在考察华南农村社区后,得出了与许慧文截然相反的结论。她认为,毛泽东时代的国家对农村社区进行了全方位的彻底改造,传统的基层“自治”结构和规则几乎荡然无存,干部的权力和利益都更多地依赖于上级组织而非基层社区。因此,在萧凤霞看来,毛泽东时代的农村基层干部首先是国家(而非他们所在社区)的代理人,这些代理人将国家正式权力传导至每个村庄甚至家户,强化了国家对于农村基层社区的影响力和控制力。

改革开放以来,中国农村历经多次深刻改革,基层治理结构出现巨大变化。在此背景下探索国家正式权力影响和控制基层干部的实际情况,在理论上和实证上都颇具挑战性,也激发出许多结论不尽相同的精彩研究。例如,一种观点认为,市场化改革打破了农村社区之间原本存在的壁垒,为上级党政机关贯彻自身意志创造了更加丰富的手段,从而削弱了基层干部在上级压力面前的自主性,使“国家的触手”得以更加深入农村基层(Shue,1988);同时,市场化也削弱了基层干部和农村社区之间原本存在的利益关联,使基层干部更容易受到上级领导要求的影响(杨大利、华纳,2012)。在这种情况下,一些学者指出,农村基层已经形成通过量化考核将任务与指标层层下传的“压力型体制”(荣敬本等,1998)。另一种观点则认为,每级治理机构都有基于自身利益出发的行为逻辑,改革给地方政府和基层干部提供了更多实现自身利益的机会和途径,实际上可能削弱上级党政机关对基层的直接管控,加之“强调村民自治也从一个侧面表明国家开始从农村退出”,基层“所拥有的自由政治空间在国家力量开始从农村退出后大大增加”(杨善华,2000)。在这种情况下,一些地区农村基层治理机构的自主性得以良性发挥,产生了推动乡镇企业发展的“地方法团主义”(Oi,1999),另一些寻求自身利益最大化的基层政权则阻碍了善政深入乡村社区,引发农民不满(张静,2007)。

综上所述,我们可以发现,在不同的历史阶段,国家正式权力制度与农村基层社区之间总是存在某种张力。一些证据表明,前者在某些情况下确实能够通过基层代理人有力地将触手伸入后者;另一些研究则提醒我们,不应过分简单地将国家正式治理结构视为单一的理性行为体,基层治理机构及其成员所具有的本位利益、自由意志与裁量空间很可能会影响乃至削弱政令下达的效率与效果。

我们认为,以上两种观点虽然看似针锋相对,但或许都有助于人们更好地认识与理解中国农村基层的实际治理结构。我们同意塞奇(2006)的洞见,认为难以通过单一模型全面而准确地刻画出中国地方政府的本质。因此,理解学术界针对中国农村基层治理结构既有讨论的关键不在于做出非此即彼的选择,而在于利用实证资料更为精准细致地勾勒出上级政令在基层下达与执行的实际情况,并分析和解释导致上述情况在不同条件下呈现不同面目的根本原因。对此,一些学者已经从两个方面做出具有启示意义的探索。

首先,许多试图刻画当今中国基层治理结构的理论模型都已经注意到,在不同领域之间,上级控制力与基层自主性可能存在显著的差异。“中国特色财政联邦主义”(Qian and Weingast,1997)、“分散的威权主义”(Lieberthal,1992;Landry,2008;Mertha,2009)、“锦标赛体制”(周黎安,2004,2007;周飞舟,2009)和“行政发包制”(周黎安,2014)等富有影响力的模型都在某种程度上主张,上级党政机关在牢牢掌握意识形态与组织人事等方面控制权的同时,常会在经济和其他一些领域给予下级机构和干部相对充足的自主决策权力和空间。

同时,许多研究者通过剖析案例发现,囿于自身利益和资源精力,下级机构和基层干部常会有选择地执行上级政令。具体来说,那些比较容易被量化考核的政令,即便不受群众欢迎,也更可能被坚决执行(O’Brien and Li,1999),至少会被精心应付(艾云,2011;杨爱平、余雁鸿,2012),而其他政令则往往难以得到足够重视。在一些情况下,基层治理结构的上下级之间甚至可能“共谋”应付共同的上级(周雪光,2008)。

以上成果无疑有助于我们深入理解当今中国农村的基层治理结构,但也留下了四个值得继续探索的空间。第一,上述研究大多要么只关注某一个治理层级,要么没有在不同治理层级之间做出明确区分。然而,在当今中国农村,乡、村两级治理机构虽然都发挥着不可或缺的作用,但在性质、经费、结构与权责等方面都存在巨大差别。因此,要想充分理解上级控制力与基层自主性在当今中国农村的现实张力,就有必要通过实证材料对乡、村两级治理机构执行上级政令的实际情况分别进行深入细致地分析。第二,上述不少研究虽然已经注意到不同层级治理机构之间的实际权责边界在不同领域有所差异,但分类往往比较简单,例如,只区分了政治领域与经济领域,或只区分了“受欢迎的政策”与“不受欢迎的政策”,因此,有必要进一步厘清哪些具体政令更容易被严格执行,哪些具体政令往往难以下传。第三,上述研究大多意在呈现中国治理系统的结构性特征,但新世纪以来中国农村历经一系列影响深远的改革,因此,考察这些改革对于乡、村两级治理机构执行上级政令情况的影响和冲击,或许能进一步深化我们对当今中国基层治理结构的理解。第四,上述研究大多要么提出了比较宏观的理论模型,要么着眼于数量有限的典型案例,而本文希望通过分析有代表性的全国抽样数据,为理解当今中国农村基层治理结构提供更加缜密的经验证据。

二、 农村基层治理机构工作重点和政令实施情况为考察当今中国农村基层治理机构的工作重点以及政令执行情况,我们利用中国科学院农业政策研究中心的六省跟踪调查资料,获得了全国范围内60个乡镇、120个村庄在2000年、2004年和2007年的数据。样本乡镇和样本村庄是通过分层随机抽样获得。删除部分信息不全的样本乡镇和村庄后,三个年度实际各有样本乡镇58个,其中2000年和2004年数据实际覆盖了116个样本村庄,2007年数据则实际覆盖了119个样本村庄。在每个样本乡镇和村庄,受过专门培训的调查员不仅对有关干部进行结构化访谈,还就重要信息向比较了解情况的退休教师、群众社团负责人和随机抽取的20名农户进行确认核实。总的来说,数据质量和代表性都令人满意。2

利用以上数据,我们统计了政令在县、乡、村三个治理层级之间的传导强度。具体来说,在本部分中,利用描述性统计结果,我们将首先分析县级党政机关对于乡镇治理机构的政令要求和乡镇对这些政令的实际重视程度。我们还将比较上述指标在2000年、2004年和2007年三个年度的变化情况,并藉此分析农村税费改革和信访改革如何影响上级控制力与下级自主性在县、乡两个治理层级之间的张力。此后,利用类似方法,我们将统计和分析政令从乡级向村级传导的情况。最后,我们将把县、乡、村三个治理层级结合起来,统一观察政令从县级向村级传导的情况,分别辨识那些经常被严格执行和选择性忽略的政令,并分析农村税费改革和信访改革的影响。

(一) 乡镇治理机构执行县级政令情况为分析政令在县、乡两级之间的传递情况,我们首先从县对乡的考核入手,识别那些权重位列前五,以及被作为“一票否决”项目的工作,将这些工作定义为县级党政机关特别重视下达的任务。在此基础上,我们构建了一个叫做“下达强度”的统计指标,用以测度报告某项工作被县级党政机关视为重要下达任务的样本乡镇数量。这一数量越大,越接近样本乡镇总数,说明县级党政机关越普遍重视将该项工作下达给乡镇。例如,2000年,在全部58个样本乡镇中,有57个报告计划生育在县级党政机关对乡镇的考核中权重位居前五,或者被列为“一票否决”指标,因此,当年计划生育在县、乡之间的“下达强度”为57。这个数字要高于2000年其他任何工作在县、乡之间的“下达强度”,说明计划生育是县级党政机关当年最普遍重视下达给乡镇的工作。

调查数据中还包含乡镇党政机关对自身核心工作的判断。利用这些信息,我们构建了另一个名为“匹配力度”的指标,测度在县级党政机关重视下达某项工作的前提下,有多大比例的乡镇治理机构真正将此视为自身核心工作。这个比例越高,越接近100%,说明该工作越能在乡镇层面得到重视。依然以2000年的计划生育工作为例,在57个报告该工作被县级党政机关重点考核的样本乡镇中,有38个将此列为自身重点工作,“匹配力度”为66.7%。换句话说,在当年计划生育被上级作为重点工作下达的乡镇中,有三分之二真正对这项政令给予充分重视。

表 1报告了样本中县级党政机关“下达强度”和乡镇治理机构“匹配力度”在2000年、2004年和2007年的情况,我们只列示了那些“下达强度”高于12的工作(即五分之一以上的样本乡镇都报告这些工作被县级党政机关规定为重点下达的任务)。从总体上看,尽管县级党政机关对某些工作的“下达强度”在三个年份有所变化,乡镇治理机构对上级要求的“匹配力度”明显升多降少。

| 表 1 县级党政机关“下达强度”和乡镇治理机构“匹配力度” |

具体来说,就显示县级党政机关贯彻政策决心的“下达强度”而言,乡镇的计划生育、社会综合治理、安全生产、招商引资、宣传党建和税费征缴等工作始终受到县级党政机关的高度重视。同时,虽然“下达强度”有所起伏甚至下降,但乡镇的农民增收、发展乡镇企业和廉政建设等工作仍为相当一部分县级党政机关所重视。随着时间发展,县级党政机关逐渐弱化了对乡镇GDP的直接考核,但越来越重视乡镇的征地拆迁和农业产业化等工作。

就显示乡镇执行县级政令情况的“匹配力度”而言,计划生育、招商引资等县级党政机关重视下达的工作也被乡镇广泛重视。同时,乡镇对社会综合治理、农民增收、宣传党建等工作的重视程度越来越高。但是,安全生产、廉政建设和征地拆迁等工作虽然也受到县级党政机构重视,乡镇的执行积极性却不很高,而乡镇配合税费征缴工作的积极性甚至在2004年出现了较大程度的下降。不过,表 1中并不存在县级党政机关“下达强度”不断上升而乡镇“匹配力度”不断下降的工作,说明在数据覆盖的三个年度里,并不存在县对乡控制力明显弱化的政策领域。

若将“下达强度”和“匹配力度”的变化结合起来考察,就能得到一些更加有趣的发现。以社会综合治理工作为例,不仅“下达强度”在三个年度高位递增,“匹配力度”更从2000年的44.7%跃升至2007年的80.4%。这说明,县级党政机关不仅越来越强调将社会综合治理下达给乡镇,而且有办法确保后者充分重视这项工作。在实地调研中,我们了解到,如同一些研究已经发现的那样,包括废除收容遣送制度和减免农业税在内的一系列改革措施,在2003—2005年曾经触发过一轮进京上访的“洪峰”(Li et al.,2012)。此后,群体性上访和进京上访被从中央到地方的各级党政机关视为重要问题。面对来自更高层级的问责压力,为确保在短期内迅速控制信访量,许多县级党政机关通过执行“零指标”和“一票否决”等严厉的考核制度,要求乡镇充分重视“维稳”工作(张永宏、李静君,2012),社会综合治理工作的“匹配力度”在2004—2007年出现飙升。

与社会综合治理工作不同,税费征缴工作在三个年份的“下达强度”虽然几乎未变,但2004年和2007年的“匹配力度”却远低于2000年。我们通过调研发现,税费征缴工作“下达强度”保持稳定的原因在于农业税于2004—2006年被逐步停征后,乡镇仍需征缴工商业税和计划生育罚款等非税收入,征缴压力并未系统性缓解。但是,同一时期进行的县、乡财政改革强化了县级财政作用,特别是使县级财政的转移支付成为乡镇收入的主要来源,从而削弱了后者征缴税费的财政激励。面对同样与经济有关的农民增收和发展乡镇企业等工作,在县级党政机关“下达强度”不断下降的情况下,乡镇的“匹配力度”反而上升,说明乡镇主动加大了对这些工作的重视程度。我们在实地调研中了解到,这种情况往往与争取支农专项转移支付资金有关。随着中央对农村采取“多予、少取、放活”的政策,项目逐渐成为转移支付的主要方式,例如,在中央近百项与新农村建设有关的专项资金中,有相当一部分是以项目形式下达。乡镇治理机构为争取此类资金,往往乐于重视与之关联的工作。

可见,在县级党政机关对乡镇控制总体上不断增强的同时,县、乡两级治理机构之间的实际关系在不同领域却不尽相同。对于那些县级党政机关特别重视,又较易量化考核的工作,乡镇的自主操作空间有限。但是,乡镇仍在一些方面表现出自主性,能够根据政策约束的变化情况调整自身工作重点,将精力集中到那些有助于实现自身利益的工作上去,即便这些工作未必总为县级党政机关所着意下达。

(二) 村级治理机构执行乡镇政令情况相类似的,利用乡对村考核,以及村级治理结构对自身工作职能判断的信息,我们也统计出乡、村两级治理机构之间在各项工作上的“下达强度”和“匹配力度”,并将结果报告在表 2中。与表 1一样,表 2也报告了上述统计量在2000年、2004年和2007年的情况,并且只列示了那些“下达强度”高于12的工作(即有十分之一以上的样本村庄报告了这些工作被乡镇党政机关重点考核)。

| 表 2 乡镇党政机关“下达强度”和村级治理机构“匹配力度” |

表 2中测度乡镇贯彻政策决心的“下达强度”指标显示,与县级党政机关类似,乡镇同样重视下达计划生育、社会综合治理、宣传党建和安全生产等工作,更为重视下达廉政建设、集体经济、农民增收和基础设施建设等工作,同时还额外增加了对村级治理机构土地管理和劳务输出等工作的考核。但是,如同前文分析的那样,乡镇对税费征缴工作的重视程度在县、乡财政改革后有所弱化,该项工作的“下达强度”因此在三个考察年度里逐渐下降。

就“匹配力度”指标而言,与乡镇党政机关相比,村级治理机构对被考核工作的重视程度总体略低,而且在2007年并未显著提升,说明村级治理机构总体上比乡镇党政机关具有更高的自主性。具体来说,对于乡镇党政机关所强调下达的廉政建设和土地管理等任务,村级治理机构的重视程度并不高。虽然将税费征缴作为考核重点的乡镇越来越少,但在乡镇重视的情况下,村级治理机构仍会积极配合。

如果将表 2中“下达强度”和“匹配力度”的发展趋势联系起来,我们就会发现,在乡镇对村庄“下达强度”最为显著的六项工作中,除社会综合治理外,“匹配力度”都随时间发展而出现下降。以“下达强度”最大的计划生育工作为例,2000年的“匹配力度”为67.8%,2004年为68%,2007年则进一步下降为64.9%。就上文提及的廉政建设工作而言,虽然“下达强度”稳中有升,“匹配力度”在八年间几乎减了一半。这种情况在表 1中并未出现。换句话说,在本世纪初的两次改革后,虽然县级党政机关对乡镇的控制力并未出现明显下降,但乡镇对村级治理机构的控制力却在一些政策领域出现明显弱化。

那么,乡镇对村级治理机构的控制力为何在2000年后,特别是2004年后出现了明显下降呢?我们在调研中发现,2006完成的农村税费改革在减轻农民的税内负担的同时,也影响了农村基层各个治理层级之间的关系。特别是在以农业为主的地区,乡镇财政的主要来源由向下征缴农业税费变为依靠上级转移支付。如同一些学者已经发现的那样,这一过程削弱了乡镇与村庄的联系,导致改革后乡镇党政机关控制村级治理机构的能力和意愿都有所下降(周飞舟,2006;吴毅,2007)。

就社会综合治理工作而言,如同上文所分析的那样,2005年信访改革后,县、乡之间的“匹配力度”与乡镇党政机关对村级治理机构的“下达强度”都有所增强。然而,表 2中的数据显示,乡、村之间的“匹配力度”变化不大,说明村级治理机构对该工作的重视程度并未在2007年左右出现系统性增强,这再次凸显了不同治理层级之间在控制力和自主性方面可能存在显著差异。我们在调研中发现,造成上述情况的原因至少有两个:第一,许多群体性抗争源于干群矛盾,而非村庄内部的民事纠纷,村级治理机构往往予以无力化解;第二,随着集体经济萎缩和“村财乡管”等模式的推行,许多村级治理机构丧失了财政自主权,部分村庄甚至出现了组织涣散的情况,也无力应对基层矛盾。

可见,与县、乡两级治理机构之间的关系相比,乡镇党政机关对村级治理机构的控制力在许多方面都相对薄弱,而且在本世纪初的两次农村改革之后,这种相对薄弱的态势进一步突显。与乡镇党政机关类似,村级治理机构为获取财政资源,也会主动重视一些上级并未强调下达的工作。不过,我们也应看到,与表 1类似,表 2中也几乎不存在“下达强度”剧增而“匹配力度”骤降的工作,这说明,尽管村级治理机构的自主性高于乡镇党政机关,但后者在关键工作上对前者拥有一定控制力。

(三) 县级党政机关政令的基层落实情况在县级党政机关对乡镇控制增强而乡镇党政机关对村庄控制减弱的情况下,县级治理机构的意志到底能在多大程度上传递到最为基层的村级治理机构呢?另外,根据上文分析,我们可以预见,县级党政机关政令在基层的落实情况在不同工作间应会呈现显著区别。那么,究竟哪些工作更能得到村级治理机构重视呢?

为了回答以上问题,我们综合县对乡考核、乡对村考核和村级治理机构工作重点三个方面的资料,计算出每项工作指标的传递率。具体来说,针对每项工作,我们首先在总体样本中筛选出所有报告该工作被同时列入所在县对所在乡镇考核,以及所在乡镇对本村考核重点项目的村庄,并统计这个子样本所包含的村庄数量。然后,在上述子样本中,进一步识别所有报告也将该工作视为自身重点工作的村庄,并计算出这些村庄在子样本中所占的百分比,将其定义为“工作指标传递率”,简称“传递率”。对于每项工作而言,传递率越高,越接近百分之百,就说明该项工作在被县级党政机关重点下达时越能受到最为基层的村级治理机构所重视。

表 3分别列出了2000年、2004年和2007年样本村庄中传递率最高的10项工作。数据显示,几乎所有工作的传递率都不高。这说明,由于乡、村两级治理机构存在自主性,县级党政机关政令在向下传导的过程中,难免被打折扣。换句话说,在现行体制下,希望纯粹依靠正式制度将上级意志转化为基层实际行动,必然会面临许多困难。不过,在不同工作之间,传递率也存在非常显著的差别,例如,虽然大多数工作的传递率都在10%以下,但计划生育工作的传递率在三个年度都超过了20%,在2007年更超过了30%。此外,由于乡镇党政机关重视程度下降,税费收缴工作的传递率在2000年后骤降,而社会综合治理工作的情况则截然相反,传递率持续上升,最终在2007年超过了20%。

| 表 3 各项工作指标从县级到村级的传递率(%) |

那么,应该如何理解上述情况呢?我们在调研中发现,计划生育在乡村两级受到持续重视,并不仅仅因为这是一项基本国策,更与基层治理机构的本位利益密切相关。在现实中,征收带有罚款性质的社会抚养费是计划生育工作的重要内容,在国家削减直至取消农业税费的情况下,这部分收入对于乡村两级财政的意义更为显著,因此,计划生育工作的传递率一直相对较好,在税费改革后甚至得以进一步提升。

社会综合治理工作传递率持续显著升高则体现出高层党政机关在关键政策领域仍有较强的下达能力。既有研究表明,维护社会稳定,消除集体性上访和进京上访是一项复杂工作,往往涉及多个治理层级,需要这些机构之间密切合作(Li et al.,2012)。信访改革后,面对自上而下的强大问责压力,维稳工作引起各级党政机关的高度重视。结合表 2和表 3的数据,我们不难发现,就社会综合治理工作而言,尽管从总体上看,乡镇党政机关对村级治理机构的“下达强度”在2004—2007年变化不大,但当这项工作得到更高层级党政机关乃至中央的系统性重视时,基层的重视程度也显著提高了。

可见,县级党政机关政令受基层重视的情况进一步印证了前文的三个发现:第一,上级控制力和下级自主性之间的张力,在不同政策领域差异显著;第二,每个治理层级都会发挥自主性以求最大化本位利益;第三,中央和上级党政机关仍有相当的控制力来推动下达新的关键性工作。

2 .囿于篇幅,本文略去了对抽样和数据采集具体过程的说明,欢迎感兴趣的读者直接联系作者索取。

三、 乡村两级治理机构政令执行情况的影响因素通过上文分析,我们发现,面对上级政令,乡、村两级治理机构都存在一定自主性,但自主性的强弱和表现形式在不同层级与不同工作之间都存在显著差异。那么,在不同层级治理机构之间,上级控制力与下级自主性的张力究竟对不同政令在农村基层的执行情况造成了什么影响呢?为回答这一问题,我们接下来将构建统计模型,对影响乡村两级治理机构政令执行情况的因素分别进行深入剖析。

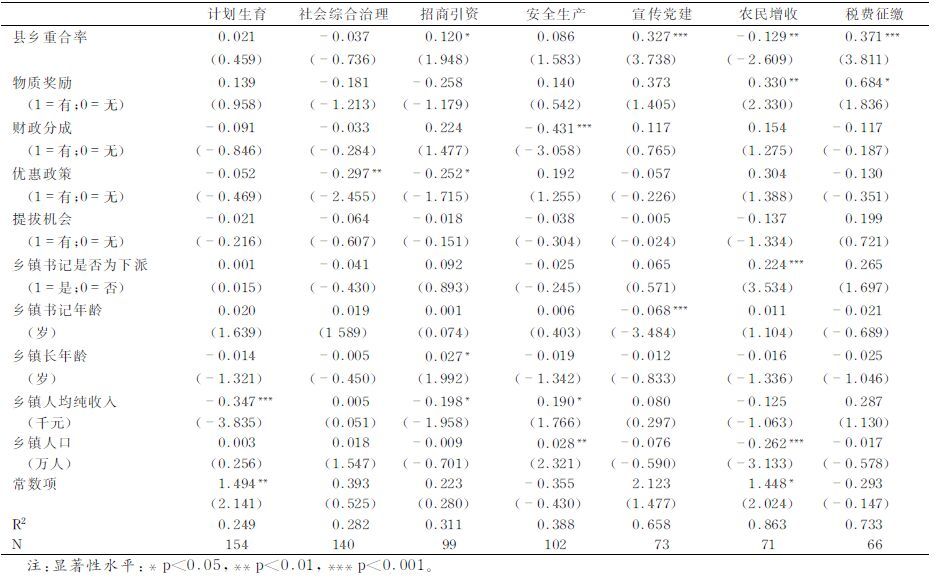

(一) 乡镇党政机关政令执行情况的影响因素我们首先分析影响乡镇执行县级党政机关政令情况的因素。为方便讨论,依据表 1所报告的描述性统计,我们将聚焦计划生育、社会综合治理、招商引资、安全生产、组织党建、农民增收与税费征缴等县级党政机关下达强度始终较大的七项工作,并构建以下线性概率模型(Linear Probability Model,LPM),分析不同因素对于上述工作执行情况是否具有显著影响:

| $TI{{P}^{j}}_{i}={{\beta }_{0}}^{j}+{{\beta }_{1}}^{j}TM{{R}_{i}}+{{\beta }_{2}}^{j}CV+{{\varepsilon }^{j}}_{i}$ | (1) |

其中,因变量TIP代表样本乡镇执行某项工作的实际情况。这是一个二分变量,当样本乡镇将某项工作列为重点实施的五项工作时,我们将TIP标记为1,否则将其标记为0。自变量TMR代表“县乡两级核心工作重合率”(简称“县乡重合率”),测量在乡镇党政机关所报告的自身五项最重要工作中有多大比例也在县对乡考核中权重位列前五。县乡重合率越高,说明县对乡考核的效果越显著,县级党政机关对乡镇的总体控制力越强。CV是一组控制变量,首先包括县级党政机关对乡镇的激励情况,即前者对后者是否进行物质、财政、政策与提拔鼓励,同时也包括书记的背景、书记与乡长或镇长年龄、经济水平与人口规模等重要的乡镇基本情况指标。β0为常数项,β1和β2为两组系数向量,ε为残差项,下标i标记具体的样本乡镇,上标j标记具体工作。

为了使模型1能够准确识别影响乡镇治理机构政令执行的因素,我们只考察那些乡镇直接受到县级党政机关重点考核的情况,因为这种情况最有利于我们观测上级控制力与下级自主性之间的现实张力。操作的基本思路是,在给定县级的考核压力的情况下,考察乡镇执行力度差异的影响因素。具体来说,我们首先将2000年、2004年和2007年三年的观测值全部纳入考虑范围。在此基础上,如果某乡镇报告某项工作在某年度未被列入县级党政机关重点考核内容,我们就将该乡镇在该年度的观测值剔除出针对该项工作的回归子样本。

表 4分别列出了每项工作的回归样本量,并报告了针对模型1的全部回归结果。数据显示,在关于计划生育和社会综合治理工作的模型中,“县乡重合率”均不显著。这说明,就这两项县级党政机关最为重视下达的工作而言,乡镇直接投入资源和精力加以执行的可能性与县对乡总体控制力的强弱关系不大。为理解上述回归结果的意义,我们需要回顾表 2和表 3报告的统计结果。表 2显示,在全部三个年度中,乡镇对计划生育和社会综合治理的下达强度都高于其他任何工作,这说明乡镇党政机关始终非常重视考核村级治理机构完成这些工作的情况;而表 3显示,上述两项工作在各年度的传递率都相对较高,这说明这些工作相对更容易获得村级治理机构的配合落实。综合以上两个情况,我们可以推论,乡镇面对县级党政机关在计划生育和社会综合治理等方面的要求,未必会直接投入资源和精力加以执行,而更倾向将这些工作下压给村级治理机构。此外,人均收入水平较低的乡镇更可能切实花费时间和精力重点执行计划生育工作,这也从一个侧面印证了上文的分析,说明在财政相对困难的乡镇,基层治理机构更有动力强化计划生育工作以获得部分罚款收入。

| 表 4 乡镇党政机关政令执行情况的影响因素分析 |

在关于安全生产工作的模型中,“县乡重合率”也不显著,这说明乡镇重视该工作的可能性与县对乡的总体控制能力关系不大。表 1中的数据显示,与计划生育和社会综合治理类似,安全生产也是县级政府着力下达的政策领域之一。但表 2中的数据显示,乡镇对此工作的重视程度普遍不理想。造成这一情况的原因在于,在现实中,除非出现重大事故,安全生产工作开展的情况都较难得到准确考核,因此,虽然上级对这项工作非常重视,乡镇干部却不会为此特别花费很多精力。此外,安全生产工作更多集中在存在工矿企业的乡镇,而这些企业更多的分布在人口和经济规模较大的乡镇,因此这些乡镇重视安全生产工作的可能性也相对更高。能够从上级财政获得税费分成的乡镇往往更有动力放弃对那些存在安全隐患却能够创造税收的企业实施监管,对安全生产工作的重视程度也相对较低。

在关于农民增收的模型中,“县乡重合率”负向显著,说明在县级党政机关总体控制力较强的情况下,乡镇执行农民增收工作的积极性反而较弱,农民增收更难落到实处。我们在调研中发现,通过自上而下搞行政命令的方式提高农民收入往往效果有限,因为这项工作需要长期投入才能真正见效。对于乡镇治理机构而言,实现农民增收远比招商引资等工作更具挑战性,因此,受县级党政机关控制更强的乡镇,往往更可能将农民增收让位于其他更容易被上级直接考核的工作。不过,表 4中的数据也显示,在可能获得上级物质奖励的乡镇和书记由上级下派的乡镇,农民增收工作更可能得到重视。这说明,如果县级党政机关不单纯依靠行政压力贯彻农民增收的要求,而采用物质手段对乡镇干部进行激励,或者下派干部直接支持乡镇工作,则乡镇开展农民增收工作的积极性可能会显著提高。

在关于其余三项工作的模型中,“县乡重合率”都正向显著,说明在县对乡总体控制力较强的地区,乡镇党政机关更倾向于投入资源和精力切实开展这些工作。不过,在这三个模型中,“县乡重合率”的显著性程度和回归系数都不尽相同。具体来说,对于县级党政机关更为重视的招商引资工作而言,“县乡重合率”的显著性水平稍低,回归系数略小;而对于县级党政机关重视程度稍低的宣传党建和税费征缴工作而言,“县乡重合率”则更加显著,回归系数也更大。这说明,在县级党政机关“下达强度”较弱的工作领域,乡镇执行工作的力度会更为显著地受到县对乡总体控制力强弱的影响。换句话说,当县对乡总体控制力较弱时,那些在县对乡考核中较为次要的工作更可能被乡镇有选择地忽视。

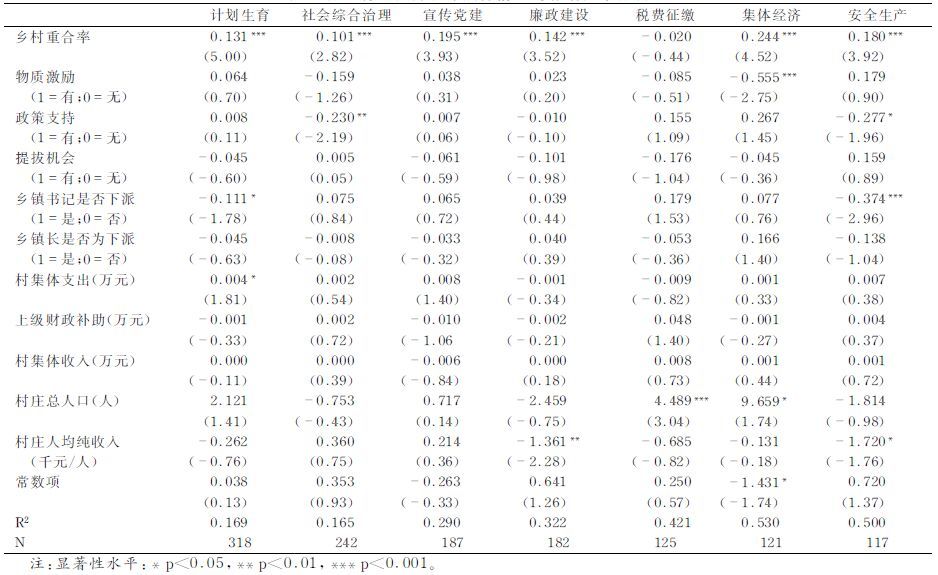

(二) 村级治理机构政令执行情况的影响因素利用类似模型,我们也可以分析影响村级治理结构执行乡镇政令情况的因素。依据表 2所报告的描述性统计,我们重点关注计划生育、社会综合治理、宣传党建、廉政建设、税费收缴、集体经济和安全生产等乡镇党政机关下达强度始终较大的七项工作,并且构建了与模型1类似的另一组线性概率模型,以测算不同因素对于上述工作执行情况的影响是否显著。

| $VI{{P}^{j}}_{i}={{\beta }_{0}}^{j}+{{\beta }_{1}}^{j}VMR+{{\beta }_{2}}^{j}CV+{{\varepsilon }^{j}}_{i}$ | (2) |

其中,二分因变量VIP代表样本村庄执行某项工作的实际情况,样本村庄将该工作列为自身最重要的五项工作时标记为1,否则,标记为0。自变量VMR代表“乡、村两级核心工作重合率”(简称“乡、村重合率”),测量在村庄治理机构所列的五项自身最重要工作中,有多大比例也在乡对村的考核中权重位列前五。乡、村重合率越高,说明考核效果越显著,乡镇党政机关对村级治理机构的总体控制力也越强。控制变量CV既包括乡镇党政机关对村级治理机构是否提供物质激励、政策支持与提拔机会,同时也包括测度乡镇负责人背景、村庄的财政状况、人口规模与经济水平等情况的指标。β0为常数项,β1和β2为两组系数向量,ε为残差项,下标i标记具体样本村庄,上标j标记具体工作。与对模型1的操作类似,对于模型2,我们也只考察那些村级治理机构直接受到乡镇党政机关重点考核的情况。

表 5分别列出了每项工作的回归样本量,并报告了针对模型2的回归结果。数据显示,除税费征缴外,村级治理机构执行其他各项工作的概率均与测度乡对村总体控制力强弱的乡、村重合率指标之间存在非常显著的正向相关关系。这说明,当乡镇党政机关对村级治理机构的总体控制力较弱时,动员村级治理机构执行各方面政令的效果都会大打折扣,即便乡镇党政机构普遍重视下达的计划生育和社会综合治理工作也不例外。

| 表 5 村庄治理机构政令执行情况的影响因素分析 |

那么,为何税费征缴工作的执行情况在受乡镇控制程度不同的村庄之间却没有显著差别呢?我们的调研发现原因在于,农业税取消后,虽然乡镇依然肩负着征缴工商业税的任务,但村级治理机构往往不再需要开展税费征缴工作,因此,乡镇控制力对村级治理机构执行这项工作概率的影响,无法通过统计模型反映出来。

四、 结论和讨论基于有代表性的全国抽样数据,本文通过描述性统计和回归模型,系统考察并探究了本世纪以来中国县、乡、村三个治理层级之间在政令下达、接受和执行等方面的情况,提供了有助于深入理解当代中国基层治理结构的新材料和新发现。

基于这些新的材料和发现,我们认为,上级控制力与下级自主性常是一枚硬币的两个面,虽然这枚硬币在各种具体场景中的姿态不尽相同,且恰好朝上的那面往往更容易受到关注,但硬币却永远存在着另一个面。从这个意义上说,虽然强调上级控制力和凸显下级自主性的研究常以相互对立的姿态出现在学术辩论中,但它们都富有洞察力地揭示了当代中国农村基层治理结构在不同方面的特点。事实上,在我们看来,上级控制力与下级自主性之间的张力正是理解当代中国农村基层政令执行情况及其逻辑的关键所在。

本文所报告的实证分析结构显示,在当今的中国农村,同时普遍存在两种情况:一方面,上级党政机关常试图通过建立在考核和奖惩基础上的行政压力下达政令,而在很多情况下上级也必须依靠行政压力才能确保下级执行政令;另一方面,面对来自上级的考核、压力和控制,下级治理机构往往具有一定自主性,在许多情况下能够选择将资源和精力投入那些更有助于实现本位利益的领域,并有选择地忽视那些上级不很重视或者难以有效考核的工作。

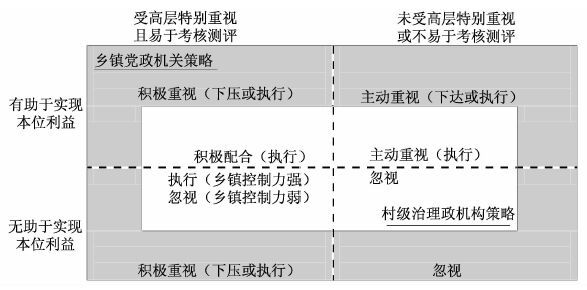

在此基础上,我们进一步发现,在当今的中国农村基层,上级控制力与下级自主性的张力在不同治理层级和不同工作领域之间都张弛有别。具体来说,就治理层级之间的关系而言,从总体上看,县级党政机关对乡镇党政机关的控制力要强于后者对村级治理机构的控制力。然而,面对县级党政机关特别重视考核的一些工作,乡镇可能选择将其下压给村级治理机构,而非主动投入资源和精力加以执行,但村级治理机构往往在乡镇党政机关控制力较强的情况下,才会切实执行被后者下压的任务。就工作领域之间的区别而言,从总体上看,如果某项工作受到从中央到地方各级治理机构的特别重视,而且比较容易受到量化考核,那么相对而言就往往更容易下达乡村两级治理机构。在此之外,乡、村两级治理机构出于本位利益,至少存在三种应对不同工作的逻辑。第一,既受到上级重视,又有助于实现本位利益的工作,下级一般会积极配合;第二,不受上级重视,但有助于实现本位利益的工作,下级常常会自主重视;第三,无助于实现本位利益,未被高层重视或者难以被上级量化考核的工作,下级往往会有选择地予以忽略。

县乡两级治理机构应对不同类型上级政令的策略可以被大致归纳为图 1所示的框架。利用这一框架,我们可以更好地理解本世纪以来一些重要改革对农村基层政令执行情况所产生的影响。例如,从本世纪初到2006年之间陆续展开的农村税费改革,在减轻农民负担的同时,也在很大程度上将基层财权收到县级党政机关手中。如同前文所分析的那样,由于改革后乡镇财政更多依赖上级转移支付,税费征缴工作因为与本位利益的相关性下降而不再受许多乡镇党政机关重视。然而,在这种情况下,许多需要自筹大部分运转经费的村级治理机构仍非常重视征缴非农税费的工作。

|

图 1 理解当今中国农村基层治理结构的一个框架 |

又如,2005年信访工作改革后,维稳工作受到从中央到地方各级党政机关的高度重视和严格考核。于是,如同实证分析所揭示的那样,乡镇党政机关对社会综合治理工作的重视程度迅速提高,并试图将这项任务下压给村级治理机构。在乡镇党政机关能够有效控制村级治理机构的情况下,维稳尚可在村级切实展开。但在农村税费改革后,财权向上收缩,削弱了一些地区乡村之间的联系,部分村级治理机构更因陷入财务困境而组织涣散,根本无法投入精力与资源来执行维稳任务。

可见,在当今中国农村,当政令完全依靠自上而下的控制与压力被推行时,很可能会在层层下达的过程中被打折或者走形,甚至根本无法真正到达村庄。这不仅成本高昂,而且效果堪忧。如果希望提升上级政令在基层的执行情况,将善治落到实处,制度设计者就应当努力把看似对立的上级控制力与下级自主性有机统一起来,将适当比例的资源留在基层,并给予各级治理机构相对合理的自由裁量空间,鼓励它们根据“地方性知识”和具体情况,探索出能被国家、干部和群众同时接受的政令落实方式和利益分配规则。

| [1] |

艾云. 2011. 上下级政府间"考核检查"与"应对"过程的组织学分析[J].

社会, 31 (3) : 68-87.

( 0) 0)

|

| [2] |

陈剑波. 2006. 农地制度:所有权问题还是委托-代理问题?[J].

经济研究 (7) : 83-91.

( 0) 0)

|

| [3] |

党国英. 2003. 乡村低水平制度均衡的破解路径[J].

战略与管理 (4) : 34-49.

( 0) 0)

|

| [4] |

狄金华, 钟涨宝. 2014. 从主体到规则的转向——中国传统农村的基层治理研究[J].

社会学研究 (5) : 73-97.

( 0) 0)

|

| [5] |

窦竹君. 2012. 传统中国农村基层社会管理及其现代价值[J].

河北学刊 (2) : 110-114.

( 0) 0)

|

| [6] |

费孝通. 2006. 中国绅士[M]. 北京: 中国社会科学出版社 .

( 0) 0)

|

| [7] |

甘阳. 2007. 通三统[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店 .

( 0) 0)

|

| [8] |

侯麟科, 刘明兴, 陶然. 2009. 中国农村基层政府职能的实证分析[J].

经济社会体制比较 (3) : 58-64.

( 0) 0)

|

| [9] |

秦晖. 2003. 传统十论[M]. 上海: 复旦大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [10] |

荣敬本, 崔之元, 等. 1998. 从压力型体制向民主合作制的转变:县乡两级政治体制改革[M]. 北京: 中央编译出版社 .

( 0) 0)

|

| [11] |

塞奇, 托尼. 2006. 盲人摸象:中国地方政府分析[J].

经济社会体制比较 (4) : 96-104.

( 0) 0)

|

| [12] |

孙学玉, 伍开昌. 2004. 当代中国行政结构扁平化的战略构想[J].

中国行政管理 (3) : 79-87.

( 0) 0)

|

| [13] |

魏玮. 2006. 多委托代理关系, 政策的选择性执行与农村税费改革[J].

财贸经济 (8) : 36-40.

( 0) 0)

|

| [14] |

吴毅. 2007. 小镇喧嚣[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店 .

( 0) 0)

|

| [15] |

杨爱平, 余雁鸿. 2012. 传统中国农村基层社会管理及其现代价值[J].

社会学研究 (4) : 105-126.

( 0) 0)

|

| [16] |

杨大利, 特拉维斯华纳. 2012. 市场化, 民主化与"政府之手"[J].

学术前沿 (13) : 42-60.

( 0) 0)

|

| [17] |

杨善华. 2000. 家族政治与农村基层政治精英的选拔, 角色定位和精英更替[J].

社会学研究 (3) : 101-108.

( 0) 0)

|

| [18] |

张静. 2000. 基层政权——乡村制度诸问题[M]. 杭州: 浙江人民出版社 .

( 0) 0)

|

| [19] |

张新光. 2007. 质疑"皇权不下县":基于宏观的长时段的动态历史考证[J].

华东理工大学学报(社会科学版) (1) : 85-94.

( 0) 0)

|

| [20] |

张永宏, 李静君. 2012. 制造同意:基层政府怎样吸纳民众的抗争[J].

开放时代 (7) : 5-25.

( 0) 0)

|

| [21] |

周飞舟. 2006. 从汲取型政权到"悬浮型"政权[J].

社会学研究 (3) : 1-38.

( 0) 0)

|

| [22] |

周飞舟. 2009. 锦标赛体制[J].

社会学研究 (3) : 4-77.

( 0) 0)

|

| [23] |

周黎安. 2004. 晋升博弈中政府官员的激励与合作[J].

经济研究 (6) : 33-40.

( 0) 0)

|

| [24] |

周黎安. 2007. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].

经济研究 (7) : 36-50.

( 0) 0)

|

| [25] |

周黎安. 2014. 行政发包制[J].

社会, 34 (6) : 1-38.

( 0) 0)

|

| [26] |

周雪光. 2008. 基层政府间的"共谋现象"[J].

社会学研究 (6) : 1-21.

( 0) 0)

|

| [27] |

Bardhan Pranab, Dilip Mookherjee. 2011. Capture and Governance at Local and National Levels[J].

The American Econominc Review, 90 (2) : 135-139.

( 0) 0)

|

| [28] |

Heilmann Sebastian, Elizabeth J Perry. 2011. Embracing Uncertainty:Guerrilla Policy Style and Adaptive Governance in China". In Mao's Invisible Hand:The Political Foundations of Adaptive Governance in China,edited by Sebastian Heilmann and Elizabeth J. Perry[M]. Cambridge: Harvard University Press : 1 -29.

( 0) 0)

|

| [29] |

( 0) 0)

|

| [30] |

Landry Pierre F. 2008. Decentralized Authoritarianism in China[M]. New York: Cambridge University Press .

( 0) 0)

|

| [31] |

Li Lianjiang, Mingxing Liu, Kevin J O'Brien. 2012. "Petitioning Beijing:The High Tide of 2003-2006"[J].

The China Quarterly (210) : 313-334.

( 0) 0)

|

| [32] |

Lieberthal Kenneth G. 1992. "Introduction:The Fragmented Authoritarianism Model and Its Limitations"[M]. Berkeley: University of California Press : 1 -32.

( 0) 0)

|

| [33] |

Mertha Andrew. 2009. Fragmented Authoritarianism 2.0:Political Pluralization in the Chinese Policy Process[J].

The China Quarterly (200) : 995-1012.

( 0) 0)

|

| [34] |

O'Brien Kevin J, Lianjiang Li. 1999. Selective Policy Implementation in Rural China[J].

Comparative Politics, 31 (2) : 167-186.

DOI:10.2307/422143

( 0) 0)

|

| [35] |

Oi Jean C. 1999. Rural China Takes off:Intuitional Foundations of Economic Reforms[M]. Berkeley: University of California Press .

( 0) 0)

|

| [36] |

Perry Elizabeth J. 2012. Anyuan:Mining China's Revolutionary Tradition[M]. Berkeley: University of California Press .

( 0) 0)

|

| [37] |

Qian Yingyi, Barry R Weingast. 1997. Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives[J].

The Journal of Economic Perspectives, 11 (4) : 83-92.

DOI:10.1257/jep.11.4.83

( 0) 0)

|

| [38] |

Shue Vivienne. 1988. The Reach of the State:Sketches of the Chinese Body Politic[M]. Stanford: Stanford University Press .

( 0) 0)

|

| [39] |

Siu Helen. 1989. Agents and Victims in South China:Accomplices in Rural Revolution[M]. New Haven: Yale University Pres .

( 0) 0)

|

| [40] |

Zurn,Michael,Sonja Walti,and Henrik Enderlein. 2010. "Introduction." In Handbook on Multi-Level Governance,edited by Henrik Enderlein,Sonja Walti,and Michael Zurn. Cheltenham:Edward Elgar:1-15.

( 0) 0)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36