在三十多年来的华人社会与行为科学本土化研究中,思想体系与社会结构或个人行动的关系成为一个困惑,即我们在研究中国人与中国社会时,经常以援引儒家经典的方式来表明中国人与中国社会的特征。似乎儒家怎样说,中国人便会怎样做。同样的问题其实也困扰着西方的汉学家们(费正清,2008)。那么,思想是否限定人的行为方式或社会结构受制于思想之指导,还是社会归社会,思想归思想,它们各有所指,各有其意?又或许它们其中会构成一种复杂的关联?(默顿,2006:688-724)本文所谓的思想是指在一特定历史时期由一个或一群思想家提出的产生社会影响的一套学说和价值体系,而非普通个人或民众的零散智慧、思考、见识,也非一民族之思维方式,因为在现实生活中,人的有意识的行动总是离不开个人经验中形成的见解和谋划。但一种被称之为思想的东西,其层次显然更高级、更系统、更具有内在的逻辑关联性,以至于可以成为一系列主张、一个学派或者一种主义及意识形态等。讨论该问题之所以重要,是因为它关系到对学者们在研究中国人与中国社会时从哪里入手更为妥当这一核心问题的回答。或者说,如何处理好两者的关系,直接关系到如何真实地认识中国人与中国社会。假如这两者之间被看作倾向一致,那么透过儒家或其他什么思想来认识中国人与社会,将是一种有效的路径;假如两者之间不倾向一致,那么无论我们如何深入领会某种思想,结果都将误导人们对真实世界的理解。

这里就以“关系”研究为例。研究中国人的所谓“关系”,或许可以走儒家思想路线。所谓三纲五常、忠孝节义等实际上都是在谈关系原则,同时我们也可以举出大量的生活实例来证明儒家思想对中国历史与现实生活的实际影响。的确,冯友兰、潘光旦等学者认为,儒家思想不是空言,而是落实在行动上的(潘光旦,2010a:133),今日港台的社会科学家们也有这样的研究倾向,比如黄光国(2006)的“儒家关系主义”,金耀基(1992)有关“关系”和“人情”的研究等,都是以儒家之言来讨论中国人的行动;又或许,社会生活本身告诉我们,中国人热衷于讲“关系”,与儒家没什么关联,“关系”不过是一种很现实的生存方式和技巧,是乡土社会自身的一个显著特征,也是裙带、走后门、找靠山、攀附权贵、拉帮结派等的同义词,还是中国式腐败的根源之一;又有一种偏于价值中立的研究取向来自于西方社会学的“社会网络”概念,基于此概念的学者几乎不去理会什么儒家思想,而是直接在计量的层面上研究中国人的社交网络及其社会资本(边燕杰,2011)。再比如,中国思想史层面有许多“公”与“私”、“义”与“利”、“君子”与“小人”的议论。这些议论往往将中国人的人格说得正气凛然,但如果把这些大道理和中国人的实际做法作对比,往往让人觉得这一系列言辞不过是在“唱高调”;同历史事实相比,实在只能说是城头变幻大王旗。

以上困惑的化解虽然似乎可以交给各个专业去处理,可实际结果又往往会不了了之。比如,交给哲学家便是讨论理论与实践的关系,甚至套入上层建筑与经济基础的相互作用;交给社会科学便是通过实证研究在事实层面看到某种思想的真实影响;又可以交给社会心理学或心理学来研究,即回到个体层面来考察一个人的社会化或者成长时,思想究竟能给个体什么样的指引。就后者来说,这一关联又转化成为所谓千百年前的那些思想怎么会落实在一个活生生的个体的行动中的(杨中芳,1993:148-154)?而一旦这样一种原本属于知识社会学的问题转成社会科学中的实证研究,其思想本身已被其降格为时下流行的价值观、态度或心态、认知或知识库之类概念,反推之,即使实证研究包含对价值观、态度、心态、认知等的讨论,其实也几乎没了思想的踪影,留下的只是个体行动者的理性。作为一种学科假定,心理学、现象学社会学及微观经济学等大都持有这种主张。

本文无意通过穿插于不同学科之间的方式来寻求一种更加合理的解答,只坚信如果某种思想可以发挥实际社会影响,应当存在一种思想与社会互为转换的机制,更进一步说,应当存在一个共同的基础面。这个基础面是思想转化为社会运行或者社会运行形塑思想的桥梁或平台。为了在社会学意义上讨论这一问题,本文不打算限定下文所讨论的思想是否一定归于儒家或其他什么思想,其根基应是中国人的社会生活方式,只不过其中一些方式为儒家所强调而已;同样,本文也不限定这一思想为古代传统,因为虽然近代以来西学不断东渐,但大都呈现为过眼烟云,此传统根基依然坚实。假以时日,如果这个根基动摇了,那么就不是“儒家”或者“传统”如何变迁的问题,而是中国人与中国社会中的“中国”二字得重新掂量,即成为今日中国社会学家迫不及待地讨论所谓全球化与现代性之类的问题了。

二、 “伦”的社会学发现在中国社会学史上,有些社会学大家提出的一些重要见解,几乎未引起今日社会学人的重视,更遑论继承。比如就中国社会之文化和历史而论,一种叫做社会学的学科应该研究什么?估计最普通的回答就是研究这个学科教科书里所提到的篇章内容。这个答案隐含的一层意思,就是研究西方社会学家给我们圈定的范围及其内容。可实际情况并非如此。社会学进入中国之初,第一代社会学家就高瞻远瞩地担负起了如何将这一舶来品转化为国人重新认识自己世界(天下)的视角和方法。潘光旦是其中的翘楚之一。他通过对儒家社会思想的长期思考研究,指出社会学之意在中国寻求到的相对贴切概念可以有“群”和“伦”两个字。的确,社会学刚进入中国时被译为“群学”,比如斯宾塞的《社会学研究》被严复译为《群学肄言》,只是后来因受日文翻译影响,改叫社会学。由“群学”改为“社会学”,虽有翻译与社会风气的原因,但确也同中国学者对“合群”的阐述与期待密切相关,即在当时“群”的讨论有君民一体平等合力之意,而梁启超在《新民说》中感慨中国人未有这样的特征。比较而言,“社会”二字含义更加丰富,有四民阶层及其有关秩序的意思(冯凯,2014)。潘光旦很惋惜于英文ethics,一种讨论道德的学科抢先被译成了伦理学。如果这个英文词不被译者捷足先登,那么社会学在中国的更好译法应该是“伦理学”或者“伦学”(潘光旦,2010a:252),顺着这一意思推想下去,也许今日所谓伦理学只能叫道德学或义理学,因为唯有社会学才更适合研究“伦”之“原理”,好比物理学研究“物”之“原理”一样。潘光旦,(2010b:264)指出:“所谓社会之学的最开宗明义的一部分任务在这里,就在明伦,所谓社会学之人化,就得从明伦做起。注意到了这样的一个起点,社会学才可以幸免于‘人之为道而远人,不可以为道’的讥评。”那么从学理上讲,为什么明伦那么重要?潘光旦的理由是尽管孔学中的仁义忠孝是模糊不清的,可“伦”字的含义却是清晰可辨的,它可以连接中国社会思想与西方近代以来的社会科学所讨论的各种内容(潘光旦,2010b:216-219)。

笔者认为,“伦”之所以可以是社会学的内容而不仅仅是中国思想史上的一个概念,显然不在于它含有儒家所倡导的规范社会关系之意,或体现了儒家的为人处世之道,而是说它有自己的社会原理及社会事实方面的展示与特征。那么这里所说的展示和特征是什么呢?潘光旦对此下了一番功夫。在其一系列的大纲讲义及相关论文中,他重点讨论了伦的演化。其中最为集中的讨论是其三篇前后呼应的论文:《说“伦”字——说“伦”之一》、《“伦”有二义——说“伦”之二》及《说“五伦”的由来》。在第一篇中,潘光旦的重点是研究汉字“伦”的含义。由文字进入,而非从儒家倡导的说法进入,其深意在于说明其社会根基是中国文明,而不限于儒家的阐述。为考察“伦”字,他采用了训诂法,其基本做法即是拆字分析和同部首字排列,以便从根本上认识“伦”字的发生学。首先从拆字上看,伦的关键是“仑”,“仑”(侖)的组合是“亼”和“册”。前者是条理之合,后者是条理之分,进而“仑”的意思就是条理和秩序。如果将此字与其他偏旁组合,就有了偏旁那一层意义的条理或序次。比如“论”是言字旁,那就是说话有条理,引申为辩论;沦,水字旁,表示水纹、文貌,也表示序列;纶,绞丝旁,有纲、琴弦之意;抡,提手旁,有择的意思,引申选择和辨别;而伦,人字旁,表示人的类别和关系。由此不断地排列组合,我们从中得到了“伦”“既从人从仑,而仑字又从亼从册,亼是合,册是分,自条理或类别的辨析言之是分,自关系与秩序的建立而言之是合,便已包含了社会生活的全部。”(潘光旦,2010a:254)

有了第一篇文章打下的基础,潘光旦在第二篇文章中开始讨论“伦”的社会学含义。大体上看,通过对中国大量古籍文献,尤其是先秦文献的梳理,潘光旦发现“伦”有三层含义,一是泛指事物方面的条理、道理;二是类别;三是关系。三层含义为何只说它有二义?因为伦所表示的条理和道理过于泛指,以后就不大使用了,由此一来,伦的社会学含义就指人的类别与人的关系之意思。关于这两层意思,潘光旦主张它们可以被看作是因果关系和静态与动态的关系。其中类别决定着关系,即没有类别就无所谓关系,或者说,关系一定是先确定了类别,才可以由此发生相互影响、相互联系;静态是表述一种类别的品质或者属性,动态则是两个类别之间实现了辨识性的、自觉性的交往。为了证明伦有这两层意思,潘光旦引用并统计了大量的中国古人在各种文献中的用法,说明这两种用法都是存在的,只不过在使用上有时间先后,开始的时候是作类别讲,后来关系的含义越来越明显;亦有作者的偏向,如荀子偏于在类别上使用伦,而孟子偏重在关系上使用伦。或许是因为儒家,特别是孟子所起的作用,现在对伦字的理解,基本上都带有关系的含义。但潘光旦指出这是件遗憾的事,因为他认为类别很重要,也就是人群总有品性、人格、才能等方面的差异性。这些差异及其教育即所谓社会学的人化。如果没有这样的品质差异,那么社会学对人的讨论就相当于在说一群蚂蚁、一群蜂、一群羊或者一群狼。这点构成了他对当时西方社会学的批判,因为西方社会学对人的假定也就是一群分子化的人,其社会学的含义就是讨论这群人如何在特定的社会文化环境中适应或改变的问题(潘光旦,2010a:257-258)。所幸的是,中国的伦字所展示的基本含义可以修正这样的谬见:

类别事实上既不会不有,流品也就不能不讲,因为人是一种有价值观念而巴图上进的动物。《礼记》上说:“拟人必与其伦”,那伦字显而易见是指的流品或类别。历代政治,最注意的一事是人才遴选,往往有专官管理,我们谈起这种专官的任务来,动辄说“品鉴人伦”,那伦字显而易见又是指的类别与流品,近来我们看见研究广告术的人,讲起一种货物的优美,也喜欢利用“无与伦比”一类的成语,那伦比的伦字当然又是静的类别而不是动的关系。(潘光旦,2010a:217)

潘光旦将“伦”字拉回到类别上来谈,其实也是为他论述儒家思想的生物学基础做准备。在他看来,孔门哲学中的人文思想和生物学之进化论的观点是吻合的。这就是它们都认可物种内部的差异性,简言之,即虽然都是人,可人跟人并不完全一样。潘光旦引孔子的话:

生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又其次也;困而不学,民斯为下矣。(《论语·季氏》)

又引孟子话:

夫物不齐,物之情也。或相倍蓰,或相什伯,或相千万。子比而同之,是乱天下也。(《孟子·滕文公》)

再引荀子的说法:

分均则不偏,势齐则不壹,众齐则不使。……夫两贵之不能相事,两贱则不能相使,是天数也。势位齐而欲恶同,物不能澹,则必争。争则必乱,乱则穷矣。先王恶其乱也,故制礼仪以分之,使有贫富贵贱之等,足以相兼临者;是养天下之本也。(《荀子·王制》)(潘光旦,2010a:150-152)

由潘氏所引的这些论断,尤其是荀子这段话,完全有理由视荀子为中国乃至世界上的第一位社会学大家。本文后面的讨论将再次回到他这里。

不过,在潘光旦讨论社会差分的问题时,也遇到了解读上的疑惑。他发现,中国文字里最早用伦表示“关系”是出自《春秋谷梁传》的隐公元年,上有“兄弟,天伦也”一语,可在同样的书中或在同时代的其他作品中,父子、君臣等关系却没有用“伦”来表示。这是否说明那时人们并不认为父子、君臣等属于伦的范畴?潘光旦自己的解释是,君臣不在其列还好解释,但父子不在其列则说不通了,甚至怀疑“伦”字演化成关系,开始只是碰巧,到了孟子才有意识地发扬下去的(潘光旦,2010a:262)。笔者的看法是,《说文》对伦的解释是“辈也”。既然那时的伦尚未用于父子(长辈和晚辈)的关系,说明“辈”除了有上下辈分的意思以外,也有同辈或平辈的意思,也就是说,天伦的含义最早可能是在平辈中使用的。何为“天伦”?兄弟关系的特点是同胞血缘,其实这对伦来说是一个麻烦,也就是他们之间缺乏性别、辈分、亲疏等区分,但又不能相同对待,因为兄弟间的等差在宗法制体系中极为重要,无兄弟等差,便没有了宗法(刘伟,2016:62),进而导致同辈关系中也得强调“伦”,而这里的伦在表示“关系”的同时,依然得突出有别。可见,伦在向关系之意转化时依然在强调差异。的确,在中国人的关系交往中,辈分和年龄始终是两个并行不悖的分辨要素。从这样一番讨论中可以看出,即使伦从类别向关系转化,但依然保持着分类的含义。其大致演变方向是,类别导致差异,差异引发分辨,分辨才可以顺利互动。《论语》开篇就谈“孝悌”,说明了孔子那个时代不但重视纵向的父子之道和君臣之节,也相当重视横向的兄弟之序。随着伦的关系含义越来越广泛,当父子最终被列为伦之首的时候,伦字在分类上又有了天伦、大伦和人伦之分。通常父子、君臣不用天伦,而用“大伦”。比如孟子说:“内则父子,外则君臣,人之大伦也。”(《孟子·公孙丑下》)钱穆(2004:223)的看法是,血缘关系的都可以用天伦,非血缘的就是人伦,比如夫妇是在人伦之中。

三、 五伦的社会学探讨其实,“伦”的社会学发现本身就意味着西方的学术关照。自西学进入中国以来,儒家的伦理思想一再被重新解读。比如,自谭嗣同的《仁学》、康有为的《大同书》及梁启超的《新民说》起,字里行间多少可以看到作者在西方文明思潮影响下对中国文化传统的反思。更为明显的讨论是从胡适开始的。(胡适,1991a:110)面对中国传统学术,率先提出了“重新估定一切价值”的观点。他在《中国哲学史》中把儒家关于伦的思想看作是一种“人生哲学”,以区分于他对哲学划分出的宇宙论、知识论、教育哲学、政治哲学与宗教哲学(胡适,1991b:9),他尤其回避把人生哲学归结为伦理学,似乎想说五伦里面不但有伦理,也有行为动机、道德习惯、教育涵养与感化以及模范人格等作为个人与社会的标准(胡适,1991b:82-87),显然这些方面足以说明五伦中蕴藏着社会和心理的含义。当然,胡适论“伦”的词义时,也看到了其中的“类”“道理”“辈分”和“关系”。他说:

人与人之间,有种种天然的或人为的交互关系。如父子,如兄弟是天然的关系。如夫妇,如朋友,是人道的关系。每一种关系便是一“伦”,每一伦有一种标准的情谊行为,如父子之恩,如朋友之信,这便是那一伦的“伦理”。儒家的人生哲学,认定个人不能单独存在,一切行为都是人与人交互关系的行为,都是伦理的行为……儒家认定人生总离不开这五条达道,总逃不出这五个大伦,故儒家的人生哲学,只要讲明如何处置这些伦常的道理,只要提出种种伦常的标准伦理。(胡适,1991b:84)

由胡适开始,从中西文化之比较的角度对五伦做反省成为当时学者的一项重要议题。柳诒徵(1924)在《明伦》一文中对五伦所具有的现代性进行了辩护,比如他认为君臣不限于天子与诸侯、皇帝与宰相的关系,其实是指各式各样的上下级关系,而且五伦中所表达的相互性也比西方的互助概念要深厚得多等等(孙尚扬、郭兰芳,1995:407)。还有,正因为五伦涉及的核心是社会关系及其伦理,所以作为哲学家的冯友兰(1927)对五伦的思考则干脆发表在当时的《社会学界》杂志上。不过,冯友兰的思考依然摆脱不了哲学的味道,他阐述五伦的重点是概括地讨论五伦如何变为纲纪以及其背后的阴阳之道,并以西方哲学作参照,点出了五伦之道中同霍布斯理论的相似处,也点出了五伦犹如柏拉图的理想国,只是一种概念,而非现实,即父之名则含有慈,君之名则含有明。但在现实中,一个具体的父亲或者君主是否一定慈爱或者英明?换句话说,如果一个现实的父亲不慈爱,现实的君主不英明,儿子或者臣子是否还得孝忠?他的结论是儒家所谓守住孝忠是“名”的需要,是一个人应尽的本分,而不应视具体个人情况而定。这就引申出所谓守住名节不是针对具体特定之个人来讲的(冯友兰,1984:88)。而陈寅恪(1928)在《王观堂先生挽词并序》一文中似乎看到了王国维有这样的节操,于是在挽词中将由五伦演变而来的“三纲六纪”作为中国文化的定义,并认为“其意义为抽象理想最高之境,犹希腊柏拉图所谓Idea者”(孙尚扬、郭兰芳,1995:418)。无论如何,从学术讨论的转换性来看,五伦不但涉及中国文化核心,也逐渐成为中国社会学内容的关键。比如李安宅(1930[2005])在《〈仪礼〉与〈礼记〉之社会学的研究》中,将五伦当作社会关系概念处理,并一一做了描述和介绍。从李书的参考文献中可以看出,冯友兰的观点对李安宅有一定的影响。

五伦话题发展到贺麟那里,已经形成了较为全面的社会学式的见解。面对西方文化对中国传统文化的冲击,以及礼教被看作吃人之后,贺麟(1941)在《五伦观念的新检讨》一文中对五伦进行了辩护乃至于赋予其新意。他总结性地指出:

以上所批评阐明的四点:(一)注重人与人的关系;(二)维系人与人之间的正常永久关系;(三)以等差之爱为本而善推之;(四)以常德为准而皆尽单方面之爱或单方面的义务。这就是我用披沙炼金的方法所考察出来的构成五伦观念的基本质素。要想根本上推翻或校正五伦观念,须从推翻或校正此四要素着手;要想从根本上发挥补充五伦观念,也须从发挥补充此四要素着手。此外都是些浮泛不相干的议论。为了方便起见,综括起来,我们可试给五伦观念下一界说如下:五伦观念是儒家所倡导的以等差之爱,单方面的爱维系人与人之间常久关系的伦理思想。(贺麟,1988:62)

有关贺麟的五伦论述以韦政通(1988)的评价最为精当,但同时也指出了贺麟的问题,首先五伦中的等差之爱是推不出普遍之爱的,因为等差之爱总是由己出发的(不同于基督教的爱超越了自己和家人),也推不到爱仇敌的地步;其次,用柏拉图的理念概念来理解父和君这样的概念,忽略了父或君都是一个人,有人的弱点,当五伦中的三伦上升为三纲的时候,外在的强制性由此产生,这在实践中权威者有肆无忌惮的可能(韦政通,1988:15-17),其实这一点也是对冯友兰关于名节问题的批评。同样的讨论还发生在张东荪(1946)的《知识与文化》一书中。他认为:

……柏拉图在《理想国》上所谓护国的武士与执政的哲学家以及平民都在一个国家各尽其职分。中国人的“君”“臣”“夫”“子”“夫”“妻”完全是各为一个“函数”或“职司”,由其互相关系,以实现社会的全体。故君必仁,臣必忠,父必慈,子必孝。如君不仁,则君不君;臣不忠,则臣不臣;父不慈,则父不父;子不孝,则子不子。等于目不能视便是盲,目盲则不能再成为目;耳不能听便是聋,耳聋则不能再成为耳。此种君臣父子的职司是等于乾、坤、巽、离、坎、兑、震、艮,在宇宙上各有定位一样。这便是以宇宙观直接应用在于社会与政治。大概古代人们所以需要宇宙观之故乃是目的在于确定社会秩序。换言之,即对于社会秩序做一个“合理的辩护”(rational justification)。一般容易使人们相信。其实以人之有君臣父子等于宇宙之有乾坤坎兑,乃是一种“比附”(analogy)。但须知比附方法在思想上功用是最大的,因为它具有暗示力(suggestive power)。古代人思想未进步,自然最喜欢使用比附方法。(张东荪,1995:286)

当然,张东荪吸取西方社会科学的养分中有不少是社会学的。关于五伦的社会学方面,他在《理性与民主》一书中有进一步的发挥,认为中国的社会组织是一个大家庭套着多层的无数的小家庭,构成家庭的层系(a hierarchical system of families)。中国五伦就是中国的社会组织;离了五伦别无组织,由此每个人都能在其中找到自己的地位和职责。而这样的社会没有个人的观念,组织也是以天然性配合而成的(张东荪,1995:436)。

哲学家们关于五伦之思想层面的上述讨论可以使我们得出如下的结论:五伦是中国人所讲究的社会关系,这样的社会关系首先来自于自然的或生理的,所有关系都有各不相同的“情谊”,有爱的等差,有单面的义务,并由此连接成一个社会,而其关系构成的合法性则在于它们符合阴阳之道,但也同西方一些哲学大家的理论观点相通。

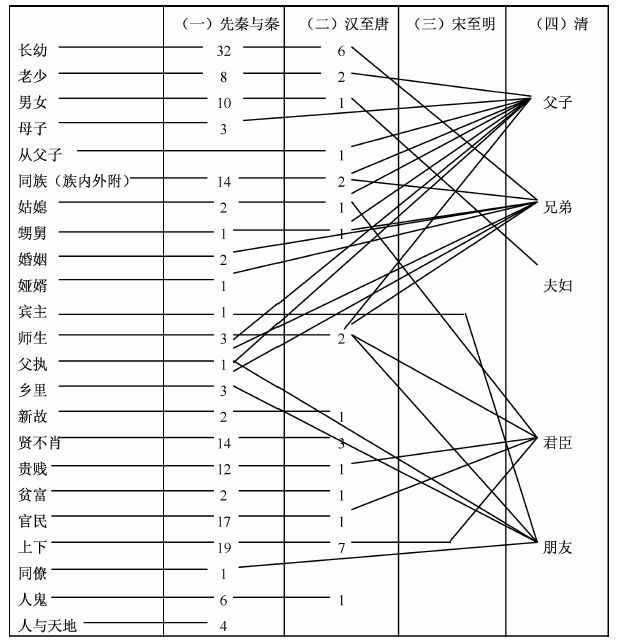

以社会学家的身份来看五伦,潘光旦的《说“五伦”的由来》(1948)的重点在于探讨这五种看似既定的、本该如此的,但其实在中国文化史上则有过不断演变和确认的过程,即经历过千锤百炼,由此也被说成是五常、五典、五教、达道的关系;虽说这五种关系作为一个稳定的集合并不见于先秦及汉唐的文献,很多情况下只有父子、兄弟或者父子、君臣等并列的二伦,亦有加上夫妇并列为三伦;还有不谈朋友,只有四伦的表述,直至宋代才出现五伦并举的提法,到明代开始传播,直到清代被明确下来。众所周知,所谓“人伦”有五,最早、最完整的表述是由孟子提出的,但孟子的原话是:“契为司徒,教以人伦,父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”(《孟子·滕文公上》)这句话,孟子虽然点明了这五种关系是人伦,但没有说人与人的关系就这五种。由于他并未明确说明,后人则不免添加或减少,间或有所调整,包括顺序,又或者将其中的几种关系加以突出而作其他表述,比如三纲(父为子纲、君为臣纲、夫为妻纲)或延伸,比如三纲六纪(六纪为诸父有善,诸舅有义,族人有序,昆弟有亲,师长有尊,朋友有旧)。尤其比较特别的地方是,师生关系在中国文化传统中十分重要,但并不在五伦关系中。潘光旦的很大一部分工作就是希望对这些方面都做出鉴别与讨论。他的另一项工作是考察中国古籍中的所有人间“关系”含义的用法,为此,他一共整理出23种关系(潘光旦,2010a:278),见表 1:

| 表 1 |

这张人伦列表所要表明的是五伦以外的大量人间关系。它们主要出现于先秦至唐,以后几乎就很少被提及了。至于后来为何不再探讨,主要是因为它们基本上都能被五伦的表述所涵盖。至于那些未被纳入五伦的关系,比如天地人关系、人鬼关系已不属人与人的关系,而贫富关系则不构成伦的关系,因为其中不存在交往。贤不肖和新故等涉及第三者的评论,比如一个人评价另一个人是贤,还是不肖;是新,还是故,也不在伦之列。由此一来,我们可以很肯定地说,考察五伦就等于研究中国人之人伦。但依笔者之见,天地人关系与人鬼关系依然是中国人伦中的重要关系,关于这点笔者在下文讨论。应该说,潘光旦所细述的“五伦”由来、源流、旁支、汇总及其不同时代的变化与重点,为我们探寻中国的社会思想源流提供了非常重要的线索、根据和见地。但笔者以为其不足之处是仍然太偏于思想本身。

或许有关五伦的议题无论对中国的现代化还是对社会学的中国化来说都十分重要,以至于梁漱溟在《中国文化要义》一书中给中国社会特征做了一个总结性的结论:中国是一个“伦理本位”的社会。梁漱溟的这个结论既是集上述学者之大成,又是他独立思考十多年的结果(也就是说,“伦理本位”的提法最早在1937年的《乡村建设理论》中就酝酿出来了),因为他得出此结论既需要考虑与个人本位、社会本位及家庭本位含义的分辨,又得在思想和现实层面比较伦理本位与西方文化重视国家、组织与个人方面的差异。尤其值得欣慰的是,这一提法将“伦”从儒家思想的议论中解脱出来,把它变成了一个讨论中国社会特征的议题。尽管梁漱溟不是社会学家,但其《中国文化要义》中关于中国人与中国社会的大部分讨论均是中国社会学的题中应有之义,构成了我们从社会学视角思考中国人之社会结构与行动的基础。

四、 伦的社会学含义:从思想向结构的转向总体而言,虽然包括潘光旦在内的一批学者都在力图凸显伦理思想的“社会性”方面,但思想、观念与伦理的痕迹依旧。作为社会学的研究,更为艰巨的任务在于,阐明伦的真实的社会性表现究竟在哪里?虽然潘光旦对此的重要提示是生物学中的许多观点与孔门社会哲学暗合,但随着社会学科自身的发展与更新,其中还有不少地方值得深究,因为要想证明社会学(而非社会思想)移植到中国可以叫做“伦学”,我们终将要回到伦是如何展现其社会学中的结构与行动的意义的。同时,这也有利于反观若将西方社会学所重视的结构与行动放入中国文脉中,如何可能得到一个伦的视角乃至理论。

走出这关键性一步的学者是受到潘光旦学说影响的费孝通。为此,我们先来考察一下费孝通的贡献。他指出:

以“己”为中心,象石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。在这里我们遇到了中国社会结构的基本特征了。我们儒家最考究的是人伦,伦是什么呢?我的解释就是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序。“释名”于沦字下也说“伦也,水文相次有伦理也。”潘光旦先生曾说:凡是有“仑”作公分母的意思都相通,“共同表示的是条理,类别,秩序的一番意思。”(见潘光旦《说伦字》《社会研究》,第十九期)(转费孝通,1985:25)

在这一段话中,我们清楚地看到了费孝通的差序格局是怎么来的。为了进一步表明这一点,我们再来看潘光旦当年在讲授《儒家的社会思想》课程时用的讲义提纲。在“伦字二义”的提纲中,有这样的介绍:

淪,水波为沦,从水侖声。《诗·伐檀》,“河水清而沦漪”,传,“小风水成文转如轮也”;《韩诗章句》,“从流而风曰沦,沦,文貌”,《尔雅·释言》,“沦,率也”,按犹律也,类也,大率也。《释名》,“沦,伦也,水文相次有伦理也。”(潘光旦,2010a:52)

也就是说,从伦到沦,再到水波纹最后到差序格局的提出是一个水到渠成的过程,是一个古老的中国文字在现代中国社会学概念中的变种。笔者认为其中最难能可贵的转换不是说这里只用了一个现代概念来替换了中国的“伦”字,而是费孝通(1985:24)明确地指出了差序格局乃是“中国社会结构的基本特征”。这一表述其实意味着一种儒家社会思想性的讨论从此开始向中国社会结构性研究的迈进,即此时的“伦”已不再局限于从字义到儒家社会思想方面来论述,而是走到了真实的社会特征中。至于这个社会结构是什么样子的,费孝通接着论述道:

伦重在分别,在礼记祭统里所讲的十伦,鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。“不失其伦”是在别父子、远近、亲疏。伦是有差等的次序。在我们现在读来,鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,怎能和贵贱、亲疏、远近、上下等抽象的相对地位相提并论?其实在我们传统的社会结构里,最基本的概念,这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。礼记大传里说:“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”意思是这个社会结构的架构是不能变的,变的只是利用这架构所做的事。(费孝通,1985:25)

在这一段文字中,我们看到由伦到差序格局再到中国社会结构特征所要实现的关系运行重点,正是其差序性以及由此造成的分别。请注意,这里的差别所表达的意思与伦在思想中表示的差别有较大的不同。伦在思想中的差别是类别上的,比如潘光旦刻意强调流品,强调出类拔萃,人才有高低,而回避等次上的差别。但费孝通这里差别就是强调关系等级和远近。上面提到,潘光旦说仑字从亼从册所体现的分合是社会生活的所有内容,而我们在此又看到唯有将“伦”字的关系之意深化为类别与等级时,“伦”字才能涵盖社会学所研究的所有内容。

现如今,中国社会学界讨论差序格局大都将其置于中国人的关系网、社会网络及社会资本研究中去重新阐发的。但由于这样的嫁接性阐发,又或许是两类概念自身带有的共同特征,社会网络研究与差序格局研究面临的共同问题都是偏重于对社会关系格局做平面性理解,这点在相当程度上限制了人们对“伦”字本意的思考。在差序格局方面,由于差序用了水波纹做比喻,导致级差的含义被抹去了(翟学伟,2009:152-158),最终人们只能在其中看到亲疏远近的特征,尽管后来有学者想将其含义挖掘出来(阎云翔,2006:201-213)。而社会网络的研究所面临的问题也比较类似,比如原本在一个社会结构或组织结构内部,诸如共同体、科层制等,级差是显而易见的,但改成社会网络的视角后,等级式微,突显的则是节点(node)(Wasserman and Faust,1994; Davis and Mizuhi,1999)、结构洞(structural hole)(Burt,1992)或者小世界(small world)(Watts and strogatz,1998)等的重要性,或看重平面网络信息的流向及信任关系。即使社会网络中也有等级和权力的问题,但从平面上看到的高位者的权威性更多地有赖于网络集中度的体现(Kapferer,1972),又或者可以用幂律(power law)概念来弥补这一缺陷。总之,在中国人与中国社会的研究框架中,差序格局与社会网络研究的合并倾向,很容易导致级差的消亡。如果以“亲亲、尊尊”来审视,就是“尊尊”不见了,只留下了“亲亲”。

所以要想讨论“伦”字中所体现的社会结构方面的类别与等级,更多可以用来做比较的是社会交换理论。社会交换理论的重点既包含了微观层面的个体位置及其互动,也包含了因位置不同而发生的互动差异导致的宏观社会结构,尤其是社会不平等的形成。为此,笔者觉得有必要先回到布劳的研究假定上来。布劳(1991:14)认为,真实的社会结构来自于社会位置的分布,而社会位置可以划分为类别参数与等级参数。见表 2:

| 表 2 结构参数的基本类型 |

依据表 2,可以确定的地方是社会位置上的特征可统统归入这两种参数,至于这些参数如何确定,不同社会文化可以根据自己的特点进行增减。布劳的重点是想表明,有了这两种不同类型的参数,就可以推演出社会结构的异质性与不平等,而很多社会学的理论命题都是从中得到的,并可以做出大量的实证检验。

但笔者在这里所关注的问题是,由布劳划分出来的结构参数无论怎么看,都没有“差序”的意思,而一旦用“伦”来表示类别与等级,就会出现“差序格局”。这是否意味着,伦在类别与等级上形成的运行法则同布劳看到的许多类别和等级的一系列理论命题是不一样的?尽管布劳(1991:188)在社会微观层面已经考虑到同心圈和交叉圈的交往特征,但差序性依然很难发生。笔者认为,如果这个问题真的可能找到答案,那就等于说中国社会结构乃至行动的特征将得以显现。

五、 伦与西方社会学的比较以社会学的视角来讨论五伦,我们首先直观地看到它们是由五对角色组成。这点似乎非常契合于套入社会学的角色理论中去理解,比如符号互动论、结构性角色理论、戏剧理论等,当然布劳的社会交换理论也没有忽略从角色开始推演他更为宏观的社会结构。他指出:

社会结构的组成因素本身也是社会结构。客观的社会结构由各种社会结构组成,而后者依次又由社会结构组成,以此类推,直到最后,小群体的微观结构由个人的角色组成。类别参数以下面两种方式将个人角色和由这些角色构成的微观结构与宏观结构联系起来:多样的交错群体联盟和参与其所属的较大群体联盟。(布劳,1991:187)

但是,笔者认为,将中国人的角色关系及社会结构套在符号互动论中去讨论,并由此从微观上升至宏观层面,会导致我们对中国人与中国社会的误读。首先,这里面存着一个逻辑起点的问题。按照西方社会学的符号互动原理,讨论角色的起点是自我的形成,包括弗洛伊德、詹姆斯、库利及米德等的“自我”概念,以“个体”为出发点;而讨论五伦中的角色,起点则在于个人的自然属性以关系为出发点,与《易经》及儒家学说的宇宙假定相衔接。也就是说,就中国方面而言,有关伦所要讨论的起点是,一个人从哪里来,而非一个人的自我从哪里来?最为常识性的回答是:由父母所生。可见一个人来到人世间首先得益于男女结合,然后生育。于是,没有夫妇一伦便没有后人,有了后人就有了父子一伦,然后就有了家族生命的延续。这是中国思想家在讨论五伦的合理性与正当性的时候,都必须着重强调的问题。那么,五伦关系确立后,接着就是排序。从关系比例上看,所有人都能常识般地看出这是一个强调家本位的排列组合,因为一共五种关系,家庭成员关系占了三种。至于哪对角色排在第一位,那是不能简单地根据先有男女结合才有后代而将夫妇关系排在第一的。中国历史上的大多数朝代都刻意地将父子排在最前,即使父子有时不在最前,排头位的也是君臣,而不是夫妇。这样的刻意性正是在暗示另一种关系顺序比生理性的或者想当然的顺序更重要。潘光旦对此总结道:

家庭为社会的核心,而父子兄弟的关系又为家庭的核心;所以在前后四个时代里,这两伦始终占有优越的地位,父子一贯的占第一位或平分第一位;兄弟于一度平分第一位之后,始终占有第二或第三位。夫妇与朋友二伦,在绝对的地位上虽始终只分占第四第五(夫妇在第一期曾占第三位),但并举的机会却一贯递增,到得最后一期,便几乎与前面的三伦可以分庭抗礼,并驾齐驱。(潘光旦,2010a:276)

这样的顺序安排显然是想表明,在父权与君权的中国社会中,纵向的关系比横向的关系重要,而更为重要的是父子关系所具有的逻辑推广性,也就是许烺光(1990)由此提出的父子轴以及由此推论出的一系列中国人社会行为的基本特征。按照钱穆(2004:222-223)的观点,“中国全部文化传统乃尽在此五伦中”,五伦中“唯父子一伦最其主要,而孝道则亦为人道中之最大者”。

讨论至此,我们还是先回到布劳的两类参数来分解一下五伦中的各伦归属。出于不同文化语境上的考虑,笔者这里先把五伦转换成英文中的五对角色关系来做一下比较,它们是:father and son,elder and younger brother,husband and wife,sovereign and subject,friend and friend。这里的五伦译法出自冯友兰(2007:322)的《中国哲学简史》英文版。从英文词的这五种角色关系看,elder and younger brothers,husband and wife,friend and friend等所表达的是各自角色间的互动,属于类别参数,father and son,monarch and his subjects因含有年龄上的或者职位上的上下关系,属于等级参数。其实如果我们这里划分得更加西化一点的话,father and son也可以在类别参数中,因为father and son也几乎平等,而唯有君臣才有等级地位。但回到中文语境来看,父子、兄弟、夫妇、君臣、朋友,除了朋友一伦含义模糊以外,其他四伦都不是在说交往双方对等的角色类别,而是有尊卑性的,是等级参数。依照中国宇宙观中的阴阳关系,从天地到父子,尊卑是先定的,而非在人际互动中建构出来的。人与人之间只有先明白了地位之差才可以互动,否则就被视为“乱了”、“反了”或“没大没小”。换句话说,我们如果在英文语境中来认识人与人之间最为重要的五种关系,很自然地会在类别参数中来认识此种社会关系及其发展出来的社会结构,但中文中语境下“伦”所表示的关系,则不是角色互动那么简单,而是序列优先(primacy of order)。比如英文的brother一词,包括加上elder和younger,无论如何也没有等级的含义,但中国的兄弟以及由称呼上的“弟”到行为方式上“悌”(有时也作“弟”)便含有明确的等级及其相应的依从性规范的含义。如果说,中国人的其他关系基本上是五伦的放大,或者说中国社会是由这五伦延展开来的,那么,就等于说:整个社会就是一个含有级差的社会。

这里需要注意的是,所谓的社会级差不是社会学的社会等级或者社会分层之意。后者的含义属于宏观社会结构性的讨论,考虑的主要是职业分布、教育水平、经济收入以及社会声望等(边燕杰、吴晓刚、李路路,2008;谢宇,2010);也不是韦伯(1997:260)对社会等级的划分,诸如财富、权力和荣誉等。表面上看,财富、权力和荣誉与中国人所要表达的级差很相似,但这三者其实是从社会性视角上看到的,不是从关系视角上看到的。比如说,如果一个儿子在社会上拥有财富、权力和荣誉,而此人的父亲并没有,那么,从社会学的地位分布指标来看,儿子的社会等级比父亲高,这就是从社会统计意义上得到的,而在理论上也是将父亲和儿子各自作为一个独立的人来测量的。但是,在伦的视角下,情况就不一样了,即便儿子通过个人奋斗拥有这些,可儿子的地位还是没有父亲高,因为伦的含义实际上表示的是,此人的社会地位再高也是他父亲的儿子。在伦的理论中,父亲地位比儿子高预示着在特定的关系网络中,一个人的成就将连接着由近及远或由高到低的不同相关者来共同分享以及由此引起的带动作用。这就是所谓伦对关系所做的先定性。可见,笔者这里要强调的级差是中国人设定的一套特定的社会关系构成方式,而非分层与流动的方式。反过来说,中国人所建构的社会不是从自我到角色再到社会的框架中来逐渐展开的,也不是在社会交换中根据交往双方所拥有资源的差异而得到的权力以及不平等。当然,角色概念也有事先设定好每一个人的位置之意,即表明个人一来到世上便被套入到预先设定好的位置上。所不同的是,社会学的角色含义是交往中的“类”,而伦的角色含义是交往中的“等”。比如在类别参数中,“孙子”的意思是一种和爷爷相对应的角色,而在等级参数中,它的意思是低下、低等、无地位、被贬斥等意思,通常可以用来骂人,反之,“老子”就是自我抬高的意思。

以这样的视角来看布劳的类别参数和等级参数,那么布劳准备用来推论的几乎所有类别参数在中国将全部变成等级参数,诸如性别、种族、氏族、职业、工作地、住地、工种、婚姻、政治联盟、国籍等(其中宗教与政治联盟在中国社会相对缺乏)。我们现在重新思考,如果一个社会是以等级参数在两人关系中开始做划分,那么布劳由类别参数推导出的许多社会异质性的命题均难以成立;如果关系中的不平等是先定的,那么权力的形成或许不来自于交换双方的社会资源差异,而来自于秩序本身的需要。关于儒家思想内涵是否有平等的含义,历来便有争议,现在又有学者在探讨儒家社会主义及儒家宪政民生主义时再次提出儒家关于人的平等性问题(甘阳等,2016),并以《论语》中的“不患寡而患不均”为证(秋风,2013:231),其实儒家的“均平”思想不是用来表达人人平等的意思,而是一种分配原则,即一个长者或者高位上的人面对同一伦中的若干成员应当采用均等的方式进行资源分配,或者即便一个人不在高位,只要他明白以己为中心的关系分亲疏远近,他就可以用这一原则在同一层关系中做相同的资源交换或分配,又在另一层关系中做另一种相同的资源交换或分配(翟学伟,1996)。或者换一种说法,即使儒家希望中国人在资源分配时要等量地考虑到每一个人,也不是说由此就能在伦理上就能得到平等的关系。父母子女或兄弟姐妹每日在餐桌上得到的饭量一样,甚至若一人不到,全家人都不开饭或者父亲处理家庭内部矛盾能够一碗水端平,但不意味着一家人的社会关系是平等的。学界关于平等的讨论固然有经史关系问题和先秦与汉以后的演变问题,但从动机上讲,更多原因出在研究者太企求于儒家能和社会主义结合。退一步讲,即便有些学者说的有理,有关平等的话题依然是思想层面的讨论,有些思想来源更多地涉及墨家与法家。而从思想与社会之关系上看,从儒家思想到中国社会制度再到历史与现实生活,无论经史,还是先秦到汉以后,或是从宗法到帝国,中国都没有过平等的社会基础,天平天国也没有,至于许多社会或家庭成员是否蕴藏着这样的期待与反叛,笔者将在后面讨论。关于中国社会的级差问题,瞿同祖指出:

儒家思想以伦常为中心,所讲在贵贱、尊卑、长幼、亲疏有别。欲达到有别的境地,所以制定有差别性的行为规范。“名位不同,礼亦异数”。贵贱、尊卑、长幼、亲疏各有不同。此种富于差别性的规范即儒家所谓礼,亦即儒家治平之具。故《礼记》云:“礼辨异”“所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非。”荀子谓“人道莫不有辨,辨大于分,分莫大于礼”。又谓“礼者养也。君子既得其养,又好其别。曷谓别?曰贵贱有等,长幼有差,贫富贵贱皆有称者也”。(瞿同祖,2003:355)

基于这一基本观点,瞿同祖对五伦的认识主要是:

……我们应当注意伦常与社会差异及礼的关系。第一,所谓伦常纲纪,实即贵贱、尊卑、长幼、亲疏的纲要。贵贱关系极为繁复,君臣足以概括之。家族中尊卑关系也不止一种,最重要的为父子、夫妻,最尊莫如父,妇人以父为天。长幼的关系则有兄弟。所以君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友五种社会关系,只是从千万种社会关系中提纲挈领归纳所得的五种最重要的范畴而已。人与人的社会关系,皆不能轶出此种范围,家族的、政治的、社会的关系皆在其中。五伦之中除朋友一伦处于平等地位外,其余四种都是对立的优越与从属关系,……(瞿同祖,2003:300-301)

请注意这段表述大致包含了前述五伦的各基本观点,一是五伦囊括了几乎所有关系和等级(因为贵贱也可以放进去),二是五伦涵盖了家族、政治和社会,那就是说,中国社会各个方面,尤其是,所有重要的方面都是用等级参数划分的。三是朋友一伦似乎有可能成为平等观念及其实践的突破口。按照伦的含义,朋友关系应该放在兄弟关系中看,但若不作如此处理,那么朋友之间的对等性(或者叫做平等关系)将意味着伦之内含的消失,这点笔者会在下面讨论到。

如果说西方社会学微观视野下一些关于角色、互动以及社会交换等的概念,或者诸如宏观上的一些分层的、异质性的和不平等的概念,均不可用来检视五伦的含义的话,那么五伦自身含义中是否可以产生出一些公理及定理呢?笔者个人以为这是中国社会学研究可以尝试去做的事情。而本文前面遗留下来的一些问题,比如天地人关系、人与鬼神的关系、社会所蕴藏的反叛情绪、朋友的对等性等及其他未尽的讨论,都可以借助五伦中的相关定理来找到答案。

六、 伦之定理及其演变综合上述“伦”所呈现出来的种种特征以及笔者个人的思考,本文认为五伦大致含有一个中国文化所认定的“公理”和“五个定理”,这里所谓的“公理”和“定理”只表明中国人所常用的天经地义之意,而非科学意义上的一再被验证正确的那一部分,故其含义属于借用,亦相当于“公设”,而实证主义社会学需要的命题或者假设可以包含在各个定理之中。

公理:宇宙运行法则与社会运行法则同一,因此天地法则所预设的尊卑关系构成了人际与社会的尊卑关系,故人伦的等差性是先定的与自然的,即:

天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。(《易经》)

故《易》者所以断天地,理人伦,而明王道。是以画八卦、健五气,以立五常之行;象法乾坤,顺阴阳,以正君臣、父子、夫妇之义;度时制宜,作为罔罟,以佃以民,以赡民用。于是人民乃治,君亲以尊,臣子以顺,群生和洽,各安其性。(《周易正义·卷首》)

荀子说:

君臣、父子、兄弟、夫妇,始则终,终则始,与天地同理,与万世同久,夫是之谓大本。(《荀子·王制》)

是故夫礼,必本于大一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神,其降曰命,其官于天也。夫礼必本于天,动而之地,列而之事,变而从时,协于分艺。(《礼记·礼运》)

董仲舒说:

礼者,继天地,体阴阳,而慎主客;序尊卑贵贱大小之位,而差内外远近新旧之级也。(《春秋繁露·奉本》)

可以这样认为,五伦之所以成为中国社会文化的基本内涵,不止在于儒家对五种基本关系的原则性制定,还在于其合法性建立于中国农业文明认可的自然法则之上。由此相应生成五个定理:

定理Ⅰ:关系不对等所谓关系的不对等即是由交往双方地位差异来构成交往的基础,其基本特征表现为权威与服从。这一点在管理学中有过讨论(Silin,1976)。中国语言中出现的大量的关于“孝”“敬”“忠”“顺”“服”“从”“乖”等词语,都是这一关系的体现。要想实现这种不对等的关系,交往双方在交往之前必须辨识双方的辈分、年龄、性别、职务、职位、入师门先后等,或了解一种更为综合的“资历”概念。既然“人道莫不有辨”(《荀子·非相》),如果双方没有预先做这样的辨识,便无法建立有效的互动,甚至如何称呼对方也成为麻烦。对这样的关系有一种观点认为,至少先秦的儒家思想在五伦上是讲对称性的,所谓父慈子孝、兄良弟恭、君贤臣忠等。但笔者认为,这是混淆了对称性和对等性。所谓对称性的含义是指交互性(reciprocity),也就是有来有往,或者叫礼尚往来,也叫“施报”关系。其意义在于交往不是一个人单方面做出的行为,而是对方要有回应行为。可是不对等的意思是说双方交往的方式有差距,有的规范行为只能是上对下做,有的规范行为只能是下对上。比如儿子对老子下跪,但老子不对儿子下跪。关于这样的差异,钱穆(2004:207)的一个解释是“父慈”是带有生物性的,是有限度的,而“子孝”是社会性的,无限度的;又或者父不慈是可以的,但子不孝是不可以的。另外一个学术争议是主体性的问题:关系不对等压抑了交往者的主体性吗?这一争议的关键在于主体性是否指个体性。如果这里讨论的是唯有独立的个体性才有主体性,那么,只能说它在中国文化中的确缺乏。但如果所谓主体性是一个人在交往中要有自己的主观性或主动性,那么位于差序格局中的“己”恰恰具备这样的主观性或主动性(金耀基,1989:8),看起来一方是施威,一方是承受,其实承受方是会采用计谋、面子等策略的,或者在关系上会使用权力的再生产等(翟学伟,2013)。总之,所谓不对等定理是说,所有处于政治、社会或家庭中的成员应该在不对等的关系中来确定自己的行为方式,同时中国文化在此结构中还用相应的称谓将其固定下来,比如学会“叫人”是中国人社会化过程中的重要一课(苏力,2008:189)。

谭嗣同在《仁学》中非常重视朋友一伦,认为有了这一伦,其他四伦皆可以废,其理由正在于它是五伦中唯一平等的关系。明儒钟惺也说“五伦惟朋友曰交”。这里的“惟”字说明了其他四伦的先定、裹挟及从属性关系,而“交”字则表明了它有平等、对等及有个体性等特点。从朋友关系来看,实际的发展方向可以隐喻性地分为“血”还是“水”。中国文化比喻两人亲密时有“血浓于水”的比喻。所谓“血”自然指血缘,即如果两人友谊发展为亲兄弟一般,有过“结拜”、“投名状”等,那朋友就是兄弟;如果两人友谊被喻为“水”,比如“君子之交淡如水”,那是北宋文人王回在《告友文》中说的“亲非天性也,合非人情也,从非众心也。群而同,别而异。有善不足与荣,有恶不足与辱”,“同异在我”。的确,钱穆(2004:220)为了论证五伦有平等性倾向,也喜欢谈朋友关系,认为:

夫妇父子兄弟三伦限于家,君臣一伦限于国,为朋友一伦,在全社会中仅有选择自由,亦仅有亲疏远近之斟酌余地,而其影响亦至大,有非前四伦之可相拟者。(钱穆,2004:225)

人之相友,唯在此心,唯此赤裸裸的一心,志相同,道相合,外此当各无所挟,乃得成交。人生中心情最乐,事业最大者,莫过于此,所以朋友得与父子夫妇兄弟君臣共成为五伦。(钱穆,2004:215)

虽然在儒家关于五伦的讨论中没有普通人或陌生人的交往,但朋友一伦中的一些基本特征很接近普通人交往的特征:一切由己。这时,所谓朋友关系,便真正有机会产生“心”的发现。按照儒家的设想,五伦中原本所有关系都应该有诚、有善,但却因为外在的地位强制性,已经分辨不出其本心何在,而朋友则不受这样的强制性所困。一个人以何人为友,完全在自己的目的、品味、志向或心情。由此也就最能看出一个人的人格、德行或者欲念等等,当然也就映射出了一个人的自我。这便是西方社会学理论建立起的符号互动论的社会基础。只是儒家对朋友的要求更偏重于道德。有了这样的特征,朋友关系便成为“伦”与“不伦”的一种过渡。它一方面在很大程度上摆脱了伦的先定性,另一方面又很容易滑向随心所欲,即所谓“朋友之于人伦,其势若轻,而所系为重”(《性理会通·人伦》)。同时由于等级性消失了,如果道德感没有发生,那么朋友关系就意味着松散与无序,同样也预示着许多潜在的危险。正因为此,儒家对朋党、小人喻于利等都非常排斥。而事实上,当一切由己的互动发生时,已避免不了中国人在朋友一伦演变出许多复杂的社会乃至政治现象,即汉代徐幹在《谴交论》中所谓“奔走驰骋,越职僭度”。或者说,朋友一伦为中国人走出“伦”的框架埋下了伏笔。

定理Ⅱ:生物性优先 所谓生物优先性是指级差社会对生物性的尊重或者制度性安排,而非指社会由着人的生物性来行事。其优先性在于:从宏观层面看,该定理认为每一个人都存在着先天性的差异,比如智力、能力、年龄、性别、出生等。这些差异是社会差别性的基础。再者,前文已经表明,由伦到五伦的各种关系中,最为重要的关系是血缘关系,即亲亲为大,亲亲之杀,由此社会关系的展开或延伸将以血缘关系或者“亲”为起点,同时也蕴含了“情”在社会运行中的重要作用,而其他社会关系将以此起点为摹本进行复制,诸如家国同构,以孝治天下等。从微观层面看,生物优先还表现在辈分、年龄、性别等是各种体现等差关系的最后依据。当各式各样的等差项汇聚在一起而导致其自身交往标准的矛盾乃至混乱时,最终可以正本清源的等差项则是回到辈分和年龄上来。通常情况下,辈分往往用于族内的等差之分,年龄用于家族以外的等差之分,这样的划分理由是族内辈分及其在名字中的标识是清楚的,而在族外是不清楚的。其次,辈分、年龄或者性别作为分辨差等的依据有时也是矛盾的,比如很常见的母子关系,在性别优先性上是男性优先,在辈分优先性上是女性优先,进而导致等差序列的混乱,那么这时又应该遵循辈分优先;而当族外的社会关系复制于家庭关系时,对于陌生人称呼爷、伯、叔、奶、娘、姨、婶、嫂、姑、兄、弟、姐、妹等,所暗示的很难指辈分,而是年龄差距。由此,生物优先性的最重的方面是父系亲缘和辈分(年龄)系统,比如五服,而一个“孝”字,正涵盖了这两方面的特点。此定理的一个反论则是中国人对“乱伦”的高度敏感。此词的本意原指乱了辈分,但有引申为因婚配所构成的血缘与代际序列而对“性爱”关系的种种限定,所谓乱伦是指对这一限定的突破。为此,中国人的所有骂人脏话都从中滋生和延伸。

定理Ⅲ:地位递进或轮替 在一种相对封闭的且理想的等级设计中,最好的方案就是每个人都从低位起步,然后一步一个台阶,最终达到高位。从社会的意义上讲,虽然国家实行的宗法制度是这样设计的,但更大的运行空间只能在家族内部,其基本机制就是辈分与性别上的区分。基于这两项指标,每一个家族成员都清楚地知道自己在什么位置上,然后随着自己年龄、辈分的提高和发生的婚姻,就可以有序地发生变动。这样一种地位递进方式凸显的是人生地位的动态性。如果在这样的动态性上来理解公平或平等则是一种新的视角。在西方社会,所谓公平或者平等是静态而平面的,也就是在一个特定的时空点上,我们可以以此判断制度、法律或分配原则等的设计是否一视同仁,是否公平或公正,比如在诸如父子之间、夫妻之间、白人与黑人之间、健全人与残疾人之间怎样平等。但中国人所理解的公平或平等更倾向于从纵向上衡量(翟学伟,2011),也就是如果每个人在一生都经历过由低位向高位的移动,就算公平或平等的,比如父亲做过儿子,君做过臣,婆婆做过媳妇等,由此也造成了忠恕之道或者凡事从情本体出发的。动态上升的机制形成了中国人的人生动机,即没有人希望自己停留在原有的地位上,其实现上升与否构成了人本身的意义。正因为此,当这样的心理机制扩大到官僚体制中时,权力斗争将不可避免。只不过,家族内部的等级递进进入到社会层面,儒家讨论的重点则转向了贵贱,相应的,递进的方式也转化为“学习”,即所谓“学而优则仕”(《论语·子张》)。荀子云:“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?曰:其唯学乎!”(《荀子·儒效》),当然,这种通过“学”来实现仕途升迁的理念最终有赖于科举制出现才得以完善,它使得几乎天下所有人可以通过这样的方式来改变社会等级与阶层,进而达到了家内与社会的两套动态机制同时运行,以实现由微观到宏观的社会不平等。

当社会上的所有人都处于不平等地位及其变化时,这一结构导致的结果是该社会很难从级差之外来得到一种社会共识。如果一个社会有类别参数,那么很多社会共识是从类别参数中达成的,比如不同民族的、性别的、宗教的、群体的或者阶层的人群通过协商或者斗争来实现一种共识,或随不同的时代变迁出现类别与等级的归属性之争,如男女平等话题就是希望能将男女从等级参数归入类别参数。可是当所有社会成员都位于高低等级中时,从等级之外来获得一种异质性的或同质性的立场都很艰难,更多的可能是从等级内部来孕育社会价值。这就极易产生两种持久而稳定的对峙立场,即位于上位的人希望维护和享受等级优越,因为他们经历了等级递进的过程,体验过低位的生活,品尝过等待与忍耐的滋味,属于熬出头的群体。而位于低位的人则厌恶这样的等级秩序,他们渴望平等,希望无拘无束,或者激进地想使自己成为优越方来主导关系互动。当这样的对立面出现后,为何中国人的五伦关系依然具有超稳定性呢?因为任何机制的实际运行都是由权威主导的,而坚持维系这一机制的恰好正是不对等关系中的权威者。同时又让低位者宽慰的是他们根据定理Ⅲ,也有出头之日,由此一来,安分守己、按部就班、甘心忍受、听天由命会成为最常见与最合理的行为方式;可一旦这样的合法性被质疑或被否定时,即哈贝马斯(2000)所谓的“合法性危机”,那么最先起来反叛或造反的人群则必定是不对等关系中的低位者。看一看中国近现代革命史或者“文革”史中造反群体的特征,就可以理解青年人、贫困层(无产阶级)乃至女性等作为革命的主体或积极分子并不是偶然的。他们往往结合自己的身世所能理解的“革命”就是打破这一等级排序,把自己或同属地位的人解放出来,期间的称谓也改变为同志与战友。

定理Ⅳ:下位恒常性 根据定理Ⅲ,一个人一生在理论上总有机会走到家族或者地方乃至国家的最高位置,前者是确定无疑的,后者则是对做个“土皇帝”或“皇帝轮流做,明天到我家”,以及“三十年河东三十年河西”的信念。但无论一个人一生如何奋斗,该定理表明,他永远不可能成为绝对意义上的最高统治者,尽管现实统治者是存在的。即无论一个人如何借助先赋性或获致性,比如长寿,或在家族中辈分最高或者地方霸主乃至成为一国之君,都不能自视为权力顶峰。讨论这一点需要再次回到公理上去。中国文化为天人合一的文化,人与人的关系不仅是人间关系,而且还是天人关系。当天人关系把人同“天”衔接时,人的地位将始终处于下位,最终人间统治者也不过是“天子”而已。不仅如此,人与人的关系也不是指一个有生命者所构成的社会世界,而是通过同自己的“祖先”相联接,构成人与先祖、鬼神之宇宙系统。由此一来,一个不断期待上升中的个人在天地与鬼神间无论如何都处于下位,由此造成这一社会的文化核心价值是永恒且无尽的“尊”“敬”“祭”“拜”。史华兹(B.I.Schwartz)意识到:

在祖先崇拜中发现的社会秩序,其强有力的典范作用也许深刻地影响了整个“精英文化圈中的”社会政治秩序和宇宙秩序中的宗教观。在家庭内部,亲属成员无论是在此岸世界还是彼岸世界,都在一个角色关系网络中而被凝聚到一起。理想上讲,该网络是由宁静的、和谐的鬼神、仪式礼节支配的。在这里,秩序的价值最为重要。作为一种宇宙的隐喻,它表示了高高在上的神的权威之下,家庭性的和谐而凝聚起来的实体与能量的世界。作为一种社会政治秩序的模型,它所反映的是一种以清楚界定的角色和地位,并且从理想上讲是通过神的体系而凝聚在一起的网络。(史华兹,2004:30-31)

史华兹在此还小心翼翼分析了西方文化与中国文化的区别,认为前者的理性主义或者还原主义是将鬼神驱逐出合理性的范畴的,但后者不是,因为中国文化是一个宇宙秩序的整体。杨庆堃认为:

为了理解政治伦理信仰运作的社会心理机制,我们可以把它们分成三类:有关于天、地和冥界的信仰;对被神化的个人的信仰;以及对孔子圣人及其文昌神的信仰。第一类信仰起的作用是把神灵世界整合成一个有权威的等级系统,像政治伦理价值一样强化普遍道德,由神灵世界背后有自然力的权威,所以得到民众的普遍信仰。第二类信仰通过神化有贡献的人物来支持政治伦理价值。第三类信仰儒学正统和士绅(scholar-official)阶级,使之成为整个政治伦理价值系统的主导。(杨庆堃,2007:147)

笔者以为,从社会控制与整合的双重功能来讲,敬天、敬地、敬鬼神以及敬祖先等,一方面遏制了最高权威者的极度膨胀,另一方面也构成了所谓的“用死人压活人”。而这一定理也在很大程度上反映了毛泽东概括的全部封建宗法思想和制度是政权、族权、神权与夫权(翟学伟,1996:31)。

定理Ⅴ:微观与宏观的连续性推论 五伦中包含着父子关系推君臣关系,兄弟关系推朋友关系,而差序格局之所以对中国社会有很好的解释力,正因为它符合这一定理。从实际操作看,一方面亲疏远近是推出来的,另一方面修身、齐家、治国、平天下也属于连锁性推论。关于推己及人这一方法,笔者在其他论文中有详细的讨论(翟学伟,2013:43)。可是,把这样的推论与五伦放在一起,很容易看出一个问题,那就是角色一方面虽体现着微观的社会互动,但又承担着中国人对宏观社会结构的建构和理解,由此会造成宏观社会是由微观社会推出这样的印象,但所谓推论出来的社会构成毕竟不是社会事实。从实际方面来看,以角色所看到的宏观社会在很大程度上只是一个想象的共同体,而实际上的社会运行方式将由个体相连接(personal relationship)。这一连接结果因为受定理Ⅱ的作用,极易导致团伙、圈子、山头、派系或关系网的发达,而很难以正式的组织、国家的角度来考虑相关事宜。比如,中国一些机构、企业或社团能够运营得相当成功,不是得益于其组织架构及其制度,而是得益于领导者个人的能耐及其网络。一旦领导者离任,或者没有合适人接班,又或者领导之间不和而导致其中一人拉出一干人马,都将导致组织瞬间面临危机甚至轰然倒塌。

或许我们在此应该提出一个尤为根本的社会学问题:中国社会何以要忽视类别参数,一味地依照等级参数来构建呢?笔者认为这一问题可以借中国古代杰出的准社会学家荀子的观点来回答:

夫贵为天子,富有天下,是人情之所同欲也,然则从人之欲,则势不能容,物不能赡也。故先王案为之制礼义以分之,使有贵贱之等,长幼之差,知愚、能不能之分,皆使人载其事而各得其宜,然后使榖多少厚薄之称,是夫群居和一道也。

……故曰:“斩而齐,枉而顺,不同而一。”夫是之谓人伦。《诗》曰:“受小共大共,为下国骏蒙。”此之谓也。(《荀子·荣辱》)

水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义;人有气,有生、有知亦且有义,故最为天下贵也。力不若牛,走不若马,而牛马为用,何也:曰:人能群,彼不能群也。人何以能群?曰:分。分何以能行?曰:义。故义以分则和,和则一,一则多力,多力则强……

故人生不能无群,群而无分则争,争则乱,乱则离,离则弱,弱则不能胜物;故宫室不可得而居也,不可少顷舍礼义之谓也。能以事亲谓之孝,能以事兄谓之弟,能以事上谓之顺,能以使下谓之君。君者,善群也,群道当,则万物皆得其宜,六畜皆得其长,群生皆得其命。(《荀子·王制》)

这一番议论清晰地论述了一个社会何以要讲人伦这一根本问题。它首先出于人人都希望生活安定,都有对社会之乱的恐惧。而从人性上讲,又不可避免人人有觊觎权力,或有富甲天下之欲望。为了让社会得以整合,行动有序,生活安定,最好的办法就得对人群进行区分。所谓区分从表面上看好像指社会分工,其实儒家思想的深意是认为每个人根据他的资质尽可能去做适合他自己的事情,这样社会就正常地运行起来了。如果没有这样的分别,那么人人向往权力和财富,一定引发争夺,进而导致社会大乱。由此可以得出的结论是,唯有等差有别的社会才是有序的、和谐的、强大的,反之,齐平的社会恰恰会发生动乱,导致弱势,最后自取灭亡。

七、 余论:“伦”所构成的中国社会特质以上关于“伦”的研究留给现代社会学的一个思考点是,在现代性的框架内,以差等方式构成的社会是否公平合理,以及如果社会平等化是否就意味着无序?对于这样的问题,大陆学界的处理方式是试图一再论证儒家思想中有平等思想,而当此论述很难成立时,又转而论证等差之爱式的平等(甘阳等,2016)。可是,从“伦”的社会学分析框架上来看,儒家是没有所谓平等思想的,包括孔子的“人皆可以为尧舜”或孟子的民贵思想也不是平等的思想。若以西方公平正义的价值理念来衡量,也可以直接回答它是不公平、不合理的,而这只是一个表层的认识。其实西方人所寻求的平等社会主要来自天赋人权的价值理念。这样的理念面对社会自身客观上的不平等,会导致不断的抗争,进而产生阶级矛盾,或者说西方的平等思想所带来的社会构成主要是阶级的、结社的、民族的斗争,以及社会性的、群体性的、人际的冲突或者底层的、弱者的、边缘者的反抗乃至于各式各样的社会运动;而中国人所认可的从微观直至宏观的各式各样差等,则带来的是社会的有序与和谐或者只是表面上的和谐乃至面子上的维系。对于一个追求和谐的社会来说,差等恰恰是基础,无论微观的家庭或组织内部,还是宏观的社会地区与阶层,只要个人、家庭、组织、地区等各尽其职、各尽其能地在自己的位置上做事,即是实现了“和而不同”的理想。和谐(harmony)一词的至关重要的隐喻是:一首美妙动听的乐章不能是齐奏或齐唱,而应是乐曲之分谱、不同器乐分奏、不同人声分部的协力,最终回归总谱并在一个指挥家的指挥下完成。当然和谐本身所需要的和弦又是有自然律(天命)的。而所谓平等则表示,在机会均等的条件下,人人应该争当主唱,人人争奏同类乐器或者人人争抢乐团首席,进而激发起成就动机或者自我实现,表现于外的行为便是竞争或者斗争。由此可见,当社会假定人有等差时,该社会向往的是整体性和谐,而君王考虑的核心点是如何国泰民安;当社会假定人生来平等时,该社会向往的是社会必须赋予个人以平等、自由与权利,而当权者的相应治理方式是民主制度。所谓民主的含义,即包含了国家在统治意义上必须确保社会中应有斗争、竞争与反抗的机制(Skocpol and Fiorina,1999)。

与等差社会相关的另一个重要问题是,社会通过何种方式来实现、运行和维护这样的社会运行呢?显然主要不靠法律,也不靠各种大小不一的社会制度,而是“礼”。“礼者所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”(《礼记·曲礼上》)礼者“序尊卑、贵贱、大小之位,而差外内、远近、新故之级者也”(《春秋繁露·奉本》)。宋代理学大家周敦颐的说法则更加与五伦相配合:“礼,理也。乐,和也。阴阳理而后和。君君臣臣、父父子子,兄兄弟弟,夫夫妇妇,万物各得其理,然后和。”(《通书·礼乐第十三》)史华兹(2004:69)认为:“‘礼’的终极目的是要赋予等级制与权威以人情的魅力,但肯定也意味着要维护并澄清它的基础。”礼在社会学意义上很容易被理解成一套规范、规则或者制度之类。这其中的误区在于,一旦“礼”成为规则或制度,那么礼的对“情”、“和”之贡献恰恰就会降低,很容易导致“同而不和”。郝大维和安乐哲认为:

尽管最初礼引导实行者进入具有稳定性的社会关系——这些关系的已经认可的形式被广泛接受——这些礼却并非只是沉淀于文化传统中的、正确的特定的标准,该传统也不只是以可预计的方式帮助塑造它的参与者。礼还有创造性的方面。从这个意义上说,它们的激励作用大于其禁止作用。礼告诉参与者什么是恰当的,这只是针对这样的情况:礼是由他来实行的。礼除了其所有的规范的社会型式之外,还有其他开放的结构,它是个性化的,为了适应每一个参与者的独特性和品质,而被重新加以规定。……

各种实行礼的活动,其个性化的程度各不相同,而结果是,它们所确立的身份形成了层级关系系统。这些身份构成了一种社会脉络(social syntax),它通过各种顺应模式的协调产生意义。(郝大维、安乐哲,1999:278-279)

依笔者之见,在中国文化中,礼一开始曾作为制度运行过,这就是它作为“祭”的体制之际(李泽厚,2008:335),可一旦作为日常人伦,其制度性将大打折扣,因为制度运行本身不可避免地带有普遍主义的特点,它要求每一个成员必须整齐划一地按照相关典章规范去做。虽然,我们不妨可以说这是礼的要求,而且在现实社会中也不乏其列。比如韩国文化和语言中,非常刻板地重视年龄、辈分以及由此衍生的年级、资格、先来后到等,而不顾其余,致使其社会关系井然有序(李圭泰,2015:176-177)。可是在中国,礼却被赋予了创造性或者灵活性。那么礼为何要有创造性或者灵活性?因为制度本身的性质决定了它无法考虑情境,无法考虑到具体情况,无法考虑到每个人的感受,更无法做到事无巨细。既然伦所设定的是处处要求差等分别,那它运行起来只能是具体的、细致的、无时无刻的、无处不在的。以法的框架来看制度,整齐划一是制度的形式特征,设立章程往往只能在一般层面上考虑问题。由此这样的制度一旦实施,礼所想实现的效果便荡然无存;而在礼的框架看制度,礼一方面作为制度来运行,只想表明这是一套行为系统,人人不可例外,但却因人人事事均不相同,便需要个体掌握礼的精神实质,以便在任何不可预测的情况下依然维系和谐与秩序。所谓礼制之“制”的意思更多地是指人人必须遵循,但究竟遵循什么,就得看自己的位置与他人位置的关系。“规定”与“规矩”看起来只有一字之差,但意思不同。规定不存在懂不懂,就是照着做,规矩则必须要懂,否则即使按章办事,亦可被斥为不懂规矩。可见,礼是因人而异,因情而异,因地位而异,需要个体考虑得体、恰当,有分寸,会拿捏。或者说,礼所关注的不是它能否成为制度,而是它能否实现和谐。如果答案是能,那么它可以视为一套制度规范;如果答案是不能,那么它需要不断地根据情境进行调节,灵活变通,直至和谐为止。由此来看,礼的实质是带有情境性和创造性的,这一特征总是同个人相联系,即所谓“一日克己复礼,天下归仁焉”(《论语·颜渊》)。必须引起注意的是,当社会秩序的维系内嵌于社会级差时,外在制度设置往往是多余的,尽管它有背书的作用,却未必是社会或组织实际运行的依据。仅当礼的运行失效时,外在制度即刻生效。这种即刻生效本身,也说明了所谓的情境性和灵活性。很多情况下,中国人谈做人,不是指学习规范,而是指学会摆正自己的位置。一个社会或组织中的人不明白制度,但懂得上下关系和左右逢源,必定深受上司赏识和同事欢迎;反之,一个人不会做人,只知道按章办事,便被斥为不通人情世故,不懂为人处世之道。

接下来的一个问题是,社会分层的视角以及在其中所发生的社会流动是否会摧毁中国人的等差之分。关于这一点,更加凸现的问题其实不在社会分层与流动方面,而在于独生子女政策的实施将多少改变这样的家庭秩序,或者说,没大没小的地位意识是在独生子女身上看到的。回到社会分层与流动上来看,社会流动的发生不会给等差带来多少变化。其主要原因在于等差是一个由微观到宏观的研究视角,而非一种宏观社会学的视角。从宏观社会学的视角来看,各个个体或者群体的社会地位随着改革开放、城乡二元关系的打破或者教育资本的获得等,发生着各式各样的社会流动,但这些流动基本上未触及微观上的等差关系。比如无论一个体流动到何种地位,等差理论关心的是他还在父子不对等的关系中吗,或者他的流动也含有孝的行为,以带动其家人向上流动?他会在组织、官场、职场、商场中依然要区分长辈与晚辈或者老资格吗?他自己的生活网络里有亲疏远近吗?他见到比他位置高的人会俯首帖耳、马首是瞻吗?等等。可见,等差关系的起点正是以两人关系(dyad)所看到的社会,无论宏观上如何变化,伦的研究视角与理论总是从两个关系开始延伸。

还有一个必须思考的问题是,一种被西方心理学反复强调的人格或者西方政治学、社会学及经济学连篇累牍提及的理性,为何在中国学术传统中难寻踪迹。通过本文对“伦”的研究,笔者发现学术研究是否凸显人格或理性主要在于该文化对个体性如何假设。在一个以等差构成的社会结构中,的确很难发现人格或者理性有何作为(但这并不意味着该社会中的人没有人格或者理性)。当社会把个人安顿于等差关系中时,即便他有人格或自我,也难以独立施展,更多的时候表现为被压制。在很大程度上,处于等差中的个人被要求学会克制和忍让,即要做到“温、良、恭、俭、让”(《论语·学而》)而克服“克、伐、怨、欲”(《论语·宪问》)。如果我们一定要从这样的社会中挖掘出人格与理性的话,那么它们往往依附于特定的地位而表现,而非特定的个体而表现。比如中国人可以通过人格特点来识别此人的地位,而非此人的性格,并坚信后者会随着地位的改变而改变,诸如飞扬跋扈、趾高气扬、目中无人、唯唯诺诺、低三下四、巴结奉承等,同样,所谓“任性”在中国的语境中也不是人格意义上的由着性子做事,而是指权力可以赋予了其任性之可能。可是在一个以原子式个体为假设所构成的社会中,人格是指一个人的特质及其表现力,诸如智力、情绪、认知、能力等,它往往决定或影响着他生活、工作与事业的成败。可见,研究差等社会中的所谓人格,不能简单与西方心理学中的人格含义划等号。

现在,所有的问题都将集中于,依照儒家所担心的核心问题,如果关系不对等性是社会秩序的保证,那么偏重对等性交往真的会出现无序现象吗?这里其实涉及到一种西方思维具有的关于超越性的共识(郝大维、安乐哲,1999:193)。这样的共识基础便是信仰与理性——两个在现代社会看来极为重要而常见但中国社会相对缺乏的部分。回到操作层面,则是游戏规则是否高于游戏者?答案应该是肯定的。西方人做人做事喜欢先立规则,比如契约、法律、章程之类,而规则一定,每一个人均是规则的履行者。可这样的规则过程与程序很难被中国人接受,因为一旦行动被要求整齐划一,礼则运行不起来了。在中国人的观念中,制度是死的,人是活的,有了差等关系,秩序已在其中,至于那些外在的、制度性规定不能没有,但无真正的约束力。

应该说,在现今中国社会,讨论伦、礼及差等这样的古老概念,虽然显得非常陌生,很不合时宜,但是若我们一旦深入下去,便不难发现它们正是中国人行为方式与中国社会运行的内在逻辑所在。中国许多问题看似非常西化和现代化,但一到关键的、重要的时候,这样的模式便会自动运行起来。比如,计划经济中的干部行政级别及其相应的待遇便是差等社会的变种;而如今的市场化原本可以冲击中国社会的差等观念,但实际情况是强劲的差等动机导致了中国人借市场化之际对社会差等重新洗牌,构成了难以置信的贫富差距,并带动了大量的中国人希望从中占得先机,这是整个社会人心“浮躁”的根源所在。其实,对“伦”的真正的威胁来自互联网,年轻人之所以更倾向于在互联网上交流,正是因为这种交流方式能将个体的、性格的、偏好的、情绪的、无所顾忌的、没大没小的、自由自在的特征体现出来。

至此,笔者的基本观点是,社会中的个体原本有性别、年龄、个性、智力、出生、能力等的各种先天性差异性事实,这些差异性事实很容易构成社会性差异性事实,便进一步演化为相应的社会结构。儒家尊重这些事实,认可这些差异,并在此基础上设计了一套思想体系,以此来勾画一个修齐治平的路径,最终实现社会和谐;而西方社会与政治思想当然也看到了这些事实,但他们更倾向于反其道而行之,企图在价值理念和制度安排上努力缩小这些先天或后天的差异,让每个人活得都有尊严。这就是两种社会的文明特质。比较而言,儒家思想的构建更倾向顺应并强化和规范它们以此得到一种社会建制,而西学则想通过设立一套平等或正义的理念来改造这样的社会,因此也就有了所谓的社会进步的学说。

| [1] |

边燕杰, 吴晓刚, 李路路. 2008. 社会分层与流动: 国外学者对中国研究的新进展[M]. 北京: 中国人民大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [2] |

边燕杰. 2011. 关系社会学: 理论与研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社 .

( 0) 0)

|

| [3] |

布劳, 彼特. 1991. 不平等与异质性[M]. 北京: 中国社会科学出版社 .

( 0) 0)

|

| [4] |

陈寅恪.1995.王观堂先生挽词并序[G]//国故新知论——学衡派文化论著辑要.孙尚扬、郭兰芳,编.北京: 中国广播电视出版社.

( 0) 0)

|

| [5] |

费孝通. 1985. 乡土中国[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店 .

( 0) 0)

|

| [6] |

费正清, 编. 2008. 中国的思想与制度[M]. 北京: 世界知识出版社 .

( 0) 0)

|

| [7] |

冯凯.2014.中国"社会": 一个扰人概念的历史[G]//亚洲概念史研究(第二辑).孙江、陈力卫,主编.北京: 生活·读书·新知三联书店.

( 0) 0)

|

| [8] |

冯友兰.1984.中国之社会伦理[G]//三松堂学术文集.北京大学出版社.

( 0) 0)

|

| [9] |

冯友兰. 2007. 中国哲学简史(英文版)[M]. 天津社会科学院出版社 .

( 0) 0)

|

| [10] |

甘阳, 等. 2016. 专题: 儒学与社会主义[J].

开放时代 (1) : 1-71.

( 0) 0)

|

| [11] |

贺麟. 1988. 文化与人生[M]. 北京: 商务印书馆 .

( 0) 0)

|

| [12] |

郝大维, 安乐哲. 1999. 汉哲学思维的文化探源[M]. 南京: 江苏人民出版社 .

( 0) 0)

|

| [13] |

胡适.1991a.新思潮的意义[G]//胡适文集.天津人民出版社.

( 0) 0)

|

| [14] |

胡适. 1991b. 胡适学术文集·中国哲学史[M]. 北京: 中华书局 .

( 0) 0)

|

| [15] |

黄光国. 2006. 儒家关系主义——文化反思与典范重建[M]. 北京大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [16] |

金耀基. 1992. 中国社会与文化[M]. 香港: 牛津大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [17] |

金耀基.1989.金序[G]//儒家伦理与秩序情结.台北: 巨流出版公司.

( 0) 0)

|

| [18] |

李安宅. 2005. 《仪礼》与《礼记》之社会学的研究[M]. 上海世纪出版集团 .

( 0) 0)

|

| [19] |

李圭泰. 2015. 韩国人在想什么[M]. 南京大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [20] |

李泽厚. 2008. 新版中国古代思想史论[M]. 天津社会科学院出版社 .

( 0) 0)

|

| [21] |

( 0) 0)

|

| [22] |

柳诒徵.1995.明伦[G]//国故新知论——学衡派文化论著辑要.孙尚扬、郭兰芳,编.北京: 中国广播电视出版社,

( 0) 0)

|

| [23] |

刘伟. 2016. 基于兄弟伦理考察儒学与社会主义的关系[J].

开放时代 (1) : 61-63.

( 0) 0)

|

| [24] |

默顿, 罗伯特K. 2006. 社会理论和社会结构[M]. 南京: 译文出版社 .

( 0) 0)

|

| [25] |

韦伯, 马克斯. 1997. 经济与社会[M]. 北京: 商务印书馆 .

( 0) 0)

|

| [26] |

毛泽东.1967.湖南农民运动考察报告[G]//毛泽东选集(第一卷).北京: 人民出版社.

( 0) 0)

|

| [27] |

潘光旦. 2010a. 儒家的社会思想[M]. 北京大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [28] |

潘光旦. 2010b. 优生原理[M]. 北京大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [29] |

钱穆. 2004. 晚学盲言[M]. 桂林: 广西师范大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [30] |

秋风. 2013. 儒家式现代秩序[M]. 桂林: 广西师范大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [31] |

史华兹, 本杰明. 2004. 古代中国的思想世界[M]. 南京: 江苏人民出版社 .

( 0) 0)

|

| [32] |

苏力.2008.纲常、礼仪、称谓与社会秩序——追求对儒家的制度性理解[G]//孔子与当代中国.陈来、甘阳,主编.北京: 生活·读书·新知三联书店.

( 0) 0)

|

| [33] |

韦政通. 1988. 伦理思想的突破[M]. 成都: 四川人民出版社 .

( 0) 0)

|

| [34] |

谢宇. 2010. 认识中国社会的不平等[J].

社会, 30 (3) : 1-20.

( 0) 0)

|

| [35] |

许烺光. 1990. 文化人类学新论[M]. 台北: 南天书局 .

( 0) 0)

|

| [36] |

杨庆堃. 2007. 中国社会中的宗教[M]. 上海人民出版社 .

( 0) 0)

|

| [37] |

杨中芳.1993.试论如何深化本土心理学研究: 兼评现阶段之研究成果[G]//本土心理学研究(创刊号).杨国枢,主编.台北: 桂冠图书公司.

( 0) 0)

|

| [38] |

阎云翔. 2006. 差序格局与中国文化的等级观[J].

社会学研究 (4) : 201-213.

( 0) 0)

|

| [39] |

哈贝马斯, 尤尔根. 2000. 合法性危机. 上海人民出版社[M]. .

( 0) 0)

|

| [40] |

翟学伟. 1996. 中国人际关系网络中的平衡性问题: 一项个案研究[J].

社会学研究 (3) .

( 0) 0)

|

| [41] |

翟学伟. 2009. 再论"差序格局"的贡献、局限与理论遗产[J].

中国社会科学 (3) : 152-158.

( 0) 0)

|

| [42] |

翟学伟.2011.中国人的大公平观[G]//中国人的关系原理.北京大学出版社.

( 0) 0)

|

| [43] |

翟学伟. 2013. 人情、面子与权力的再生产[M]. 北京大学出版社 .

( 0) 0)

|

| [44] |

张东荪. 1995. 理性与良知——张东荪文选[M]. 上海远东出版社 .

( 0) 0)

|

| [45] |

Bu rt, Ronald S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge[M]. MA: Harvard University Press .

( 0) 0)

|

| [46] |

Davis, Gerald F, M.S Mizuhi. 1999. "The Money Center Cannot Hold: Commercial Banks in the US System of Governance[J].

Administrative Science Quarterly, 44 (2) : 215-239.

DOI:10.2307/2666995

( 0) 0)

|

| [47] |

Kapferer , Bruce . 1972. Strategey and Transaction in an African Factory[M]. Manchester: University Press .

( 0) 0)

|

| [48] |

Silin , Robert F. 1976. Leadership and Values: The Organization of Large-Scale Taiwan Enterprise[M]. MA: Harvard University Press .

( 0) 0)

|

| [49] |

Skocpol , Theda Morris P, Fiorina . 1999. Civic Engagement in American Democracy[M]. New York: Russell Sage Foundation .

( 0) 0)

|

| [50] |

Wasserman , Stanley , K Faust. 1994. Social Network Analysis: Methods and Application[M]. New York: Cambridge University Press .

( 0) 0)

|

| [51] |

Watts , Duncan J, S.H Strogatz. 1998. " Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks[J].

" Nature, 393 : 440-442.

DOI:10.1038/30918

( 0) 0)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36