2. 香港中文大学社会学系

2. Department of Sociology, The Chinese University of Hong Kong

幸福不但是个人的终极追求,也在近些年成为政府施政的重要目标。2008年2月,法国总统萨科齐倡议重新制定国家发展指标,建立了由著名经济学家斯蒂格利茨和阿玛蒂亚·森等学者组成的“经济绩效与社会进步测量委员会”。在该委员会制定的综合发展指标纲领里面,除了常见的GDP外,还增加了人民生活满意度等微观指标(Stiglitz et al., 2010)。同样,经历了改革开放三十多年的高速经济增长后,中国政府也更加重视民众的生活质量及其对经济增长的主观感受。习近平总书记在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的发言指出,“实现中国梦就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福”。1

1. 参见:习近平,在十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话。新华网(http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115055434.htm)。

从单纯强调GDP到关心民众幸福感,这一转变与学界长期以来的一个争论有密切关系,即,更富裕是否意味着更幸福?把GDP作为主要社会发展指标背后主要的预设是,随着国家财富的增加和人民收入水平的提高,人民对于生活的满意度和幸福感也会相应提高。但财富和幸福感之间的关系并非如此简单,早在四十年多前,经济学家伊斯特林(Easterlin,1974)就提出了著名的“幸福感悖论”(Easterlin Paradox):在短时期内,国家越富有,人民的平均幸福感就越高,但从长期来看,经济的增长并不会带来幸福感的增长。这种财富与幸福感的关系在短期和长期方面的不一致暗示了人们对自身福利评判的复杂性,也引发了随后一系列的研究,主要集中在两大领域:(1)是否存在幸福感悖论,争论的核心在于长期内国家经济水平变化与幸福感平均水平的变化之间是否存在显著相关(Easterlin, 1995,2015;Veenhoven and Hagerty, 2006;Stevenson and Wolfers, 2008;Easterlin et al., 2010);(2)如何解释“幸福感悖论”,关键机制是相对收入对个人主观幸福感的影响:尽管经济增长带来人们绝对经济地位的提升,但同时人们与之相比较的生活水平也有所提高,更高的生活期望对幸福感的负向影响抵消了收入增长带来的正向影响,因而形成了“经济增长幸福感却不变”的状况(Easterlin, 1974,1995,2003;Clark et al., 2008)。

显然,解释“幸福感悖论”的研究是以承认该悖论存在为前提的。“幸福感悖论”的核心是财富与幸福感的关系在短期和长期方面的不一致。所以,验证该悖论的分析策略也分为横截面数据分析和长期数据分析两部分。迄今为止,研究者在横截面数据结果上的看法较为一致:(1)在个人层面,收入越高,幸福感就越高(Appleton and Song, 2008;Dolan et al., 2008;Wang and VanderWeele, 2011);(2)在集合层面,国家经济越发达,平均幸福感就越高(Diener and Biswas-Diener, 2002;Hagerty and Veenhoven, 2003)。但基于长期数据的分析结果充满争议:有些研究证实了“幸福感悖论”,发现在长时期内,经济变化与幸福感变化并没有显著相关(Easterlin, 1974,1995,2015; Easterlin et al., 2010),另一些研究则表明,在长时期内,经济增长的确会提高整体幸福感,因而“幸福感悖论”可能并不存在(Veenhoven and Hagerty, 2006;Stevenson and Wolfers, 2008;Diener et al., 2013;Sacks et al., 2013)。

中国经济在过去几十年经历了前所未有的高速增长,但不断上涨的GDP是否提升了民众的幸福感仍没有定论。伊斯特林等(Easterlin et al., 2012)通过分析1990—2007年的世界价值观调查数据(World Value Survey,WVS),得出中国“经济增长但幸福感下降”的结论。相反,刘军强等(2012)通过分析将近十年的中国社会综合调查数据,基于正向且显著的年份虚拟变量的影响,得出“在经济增长背景下,居民的幸福感有所提高”的结论。遗憾的是,以上研究均未直接检验“幸福感悖论”。因为缺乏对于经济水平的直接测量,这些研究也没有使用合适的长期模型来检验经济水平变化与幸福感变化之间的关系。

本文旨在通过分析横截面时间序列数据直接检验“幸福感悖论”,我们将同时关注在短期和长期背景下财富水平与幸福感之间的关系。不同于其他跨国比较研究所采用的以国家为单位的框架(Veenhoven and Hargety, 2006;Stevenson and Wolfers, 2008;Easterlin et al., 2010;Sacks et al., 2013),本文着重考察省级经济水平与居民平均幸福感之间的相关关系,选择以省作为分析单位是由于中国的经济发展不平衡,地区间差异很大(Kanbur and Zhang, 1999),并不适合将全国作为一个同质性的整体来考量。此外,与跨国研究相比,考察一个国家内的地区差异也有效地排除了文化历史背景和政治制度安排对各国“财富—幸福感”关系的混淆性影响(Helliwell and Putnam, 2004)。最后,与已有关注个人收入对自身幸福感影响的研究不同,本文着重考察社会整体的经济发展与居民幸福感平均水平之间的相关,探讨整体的经济增长能否提高全体的福利,由此为经济福祉与社会福祉之间的关系提供经验支持。

本文的结构如下:首先,我们对“幸福感悖论”的基本观点和过去四十年的经验证据做一个梳理,介绍关于中国经济增长与幸福感的相关研究工作;模型部分讨论在横截面分析和长期分析中使用的模型;数据测量部分介绍中国社会综合调查(Chinese General Social Survey,CGSS)中的幸福感测量和省级经济水平变量的生成过程;结果部分依次展示横截面和长期分析结果;最后是讨论与结论。

二、文献综述 (一)“幸福感悖论”伊斯特林(Easterlin,1974)在其开创性的文章中提出社会进步包括经济福祉和社会福祉两个面向,与大多数经济学家的预设不同,他认为这两者的发展未必完全一致,该论点的支持证据表现为经济水平与主观幸福感之间的关系十分微弱。在这篇文章中,伊斯特林首次提供了系统的经验证据,证实了“幸福感悖论”的存在:尽管在一定时期内,个人收入与幸福感有显著的正相关,但对于1946—1970年的美国,更高的收入却没有带来全社会的幸福感水平的提高。简言之,“幸福感悖论”就是(个人或国家的)财富与幸福感在短期内的相关程度大于在长期内的相关程度。对该悖论的解释与杜森贝利(Duesenberry)的“相对偏好理论”有关,人们的福利取决于个人消费水平与他人消费水平比较下的相对水平。经济的发展在提高个人消费水平的同时,也提高了整个社会的“消费规范”(consumption norm),个人的相对消费水平因此并没有变化,于是就出现了长期以来经济发展并不能提高整体幸福感的现象(Easterlin, 1974,1995)。

以伊斯特林的研究为起点,对是否存在“幸福感悖论”的讨论逐渐聚焦在对长期数据的分析结果上,即,对于一个国家,在较长时期内,经济水平变化与幸福感变化的关系如何?一些研究证实了“幸福感悖论”的存在。例如,伊斯特林(Easterlin,1995)通过比较人均GDP和平均幸福感在几十年间的趋势发现,无论对于美国、欧洲还是日本,在经济有明显增长的同时,幸福感基本维持不变。同样的,其他基于美国的研究也发现,在同一经济增长时期,幸福感没有变化或只经历了很小的变化(Oswald,1997;Diener et al., 2000;Kenny,2005)。

另一些研究则得出相反的结论。哈格蒂和韦胡文(Hagerty and Veenhoven, 2003)使用“世界幸福感数据库”(World Database of Happiness)中21个国家的幸福感记录和世界银行的国家人均GDP数据,通过计算前一年GDP与当年幸福感的相关系数,在7个国家中发现显著的正向相关,因此得出结论:国家经济水平的增长会提高平均幸福感水平,而财富与幸福感的关系在更贫穷的国家更显著。此外,上述两位学者还使用更长期的数据和多种幸福感测量,2得出人均GDP与幸福感有微弱正向相关的结论(Veenhoven and Hagerty, 2006)。斯蒂文森和沃尔夫斯(Stevenson and Wolfers, 2008)使用在当时涉及最多国家和跨时最久的数据发现,无论在短期方面还是长期方面,人均GDP都与幸福感有显著的正向相关。特别是基于时间序列的分析结果显示,经济水平的变化与幸福感的变化之间有显著正向相关,因此,作者强调绝对收入的增长对幸福感提升有重要作用,该结论也被最新的研究证实(Diener et al., 2013; Sacks et al., 2013;Veenhoven and Vergunst, 2014)。

2. 美国数据涉及时期为1946—2004年,欧洲数据涉及时期为1973—2004年。

以上研究结果的不一致可能来自于幸福感测量、样本所涉及的时期长短、财富的测量和分析方法等方面的差异。伊斯特林等(Easterlin et al., 2010)总结了持续近四十年的争论后指出,“‘悖论’的本质是横截面结果和时间序列结果的不一致”,而鉴于对横截面结果已基本取得共识,需要严肃对待的是时间序列结果。在回应已有的时间序列结果对悖论的挑战时,伊斯特林(Easterlin et al., 2010)特别针对斯蒂文森和沃弗斯(Stevenson and Wolfers, 2008)的分析提出了区分“长期效应”和“短期效应”的重要性。尤其对于诸如东欧国家的经济转型社会,无论是人均GDP还是幸福感,都通常显示U形变化趋势,而短期分析更可能只涵盖上升期或下降期,因而得出人均GDP与幸福感有显著正相关的结论。为了避免“以偏概全”,伊斯特林建议在考察长期关系时,所使用的长期数据的跨度最少为十年。

从1974年提出“幸福感悖论”起,检验证据就涵括了三个问题:(1)短时期内,在一个国家内部是否更富裕的成员更幸福;(2)短时期内,在各个国家之间是否更富裕的国家更幸福;(3)长时期内,是否国家整体更加富裕会使得民众整体更加幸福。其中,短时期个人层面的(1)的结论最没有争议:收入与幸福感之间有显著的正向效应。关于国家层面的短期效应(2),也有跨国比较研究发现在短时期内,在国家层面GDP与国民平均幸福感之间有显著的正向相关(Diener and Biswas-Diener, 2002;Hagerty and Veenhoven, 2003;Deaton,2008)。而伊斯特林及随后的研究者真正关注的是长时期国家层面(3)的结论,长时期内国家经济增长与民众整体幸福感之间没有或仅有微弱相关是证实悖论的核心证据。

综上所述,已有的跨国比较研究证实,在足够长的时期内,经济水平的变化与幸福感变化之间的关系并不显著或关系十分微弱。这与短时期内经济水平与幸福感水平的显著正向相关形成强烈的对比。财富与幸福感水平在长期和短期内关系的不一致是“幸福感悖论”的核心。

(二)中国的经济发展与幸福感趋势尽管处于初始阶段,中国的幸福感研究仍提供了一些在经济快速发展的背景下财富与幸福感关系的证据。首先,在个人层面,与其他社会一样,收入与幸福感之间有显著的正向相关(Appleton and Song, 2008;朱建芳、杨晓兰,2009;Wang and VanderWeele, 2011;黄嘉文,2013;边燕杰、肖阳,2014),而这种相关有很大可能是因果效应。李洪彬等(Li et al., 2013)基于双胞胎数据的分析显示,在排除了忽略如基因和家庭背景等“第三变量”造成的偏误及测量偏误后,收入对幸福感依然有显著的正向因果效应。在集合层面,使用横截面数据比较地区之间幸福感差异的研究则比较少,一部分研究涉及城市和农村的比较,发现在总体上,尽管城市的经济水平高于农村,但城市居民却更不幸福(王鹏,2011;刘军强等,2012),这可能与日益加剧的城市化和社会比较机制有关(Knight and Gunatilaka, 2010;Chen et al., 2015)。吴晓刚和李骏(Wu and Li, 2013)使用CGSS2005中的幸福感测量和市级人均生产总值进行的多层次回归分析发现,地区经济发展水平对个人幸福感的影响并不显著,但地区经济增长速度却对幸福感有显著的正向影响。

更为稀少的是使用长期数据描述幸福感趋势的研究。刘军强等(2012)使用2003—2010年的CGSS数据进行的多变量回归模型发现,调查年份的虚拟变量对幸福感的影响显著为正,且逐年上升,他们因此得出国民幸福感在过去十年内一直处于上升趋势的结论,并认为经济增长是幸福感提升的动力。伊斯特林等(Easterlin et al., 2012)也使用包括WVS在内的5种调查数据,展示了1990—2007年中国居民的生活满意度经历了一个先降后升的U形历程,而从长期看来,作者认为中国的经济增长并没有显著提高幸福感。

尽管上述两个研究对中国的经济增长和幸福感之间的关系提供了可能的答案,但仍存在有待完善之处。首先,两个研究都没有实际地测量经济发展水平,而是使用年份作为替代,尽管在中国,年份和经济水平之间有很高的相关度,但年份同时包含其他面向的变化信息,例如失业率波动、社会保障发展、环境变化等。简单地借用年份并不能准确体现经济增长的影响;其次,他们关注的仅仅是经济发展水平与幸福感水平之间的关系,而已有“幸福感悖论”研究的长期模型大多考察的是变化与变化的关系(Stevenson and Wolfers, 2008;Easterlin et al., 2010;Sacks et al., 2013;Easterlin,2015)。为了提供经济发展与幸福感关系的直接证据,本文将进行两点改进:首先,使用省级人均地区生产总值直接测量经济发展水平;其次,使用横截面时间序列数据,考察经济水平变化与幸福感变化之间的关系。

三、模型、数据和测量 (一)正式化模型本文的分析将分为横截面个人层面模型、横截面集合层面模型和时间序列集合层面模型三部分。公式1是横截面个人层面模型:

| ${{H}_{it}}={{\alpha }_{it}}+{{\beta }_{1}}HIN{{C}_{it}}+{{\beta }_{k}}{{X}_{itk}}+{{\varepsilon }_{it}}$ | (1) |

其中Hit代表个体i在时间t的幸福感,自变量包括个体i的家庭收入HINC以及其他个人特征Xk。公式2表示横截面集合层面模型:

| ${{H}_{jt}}={{\alpha }_{jt}}+{{\beta }_{2}}GR{{P}_{jt}}+{{\varepsilon }_{jt}}$ | (2) |

其中Hjt 代表地区j在时间t的集合幸福感,自变量包括地区j在时间t的人均地区生产总值。已有研究对公式1和公式2中收入或人均生产总值对幸福感的影响基本没有争论:无论是β1还是β2都显著为正。主要争论发生在长期集合层面分析结果上。

| ${{H}_{jt}}-{{H}_{j\left( t-m \right)}}={{\alpha }_{it}}-{{\alpha }_{j\left( t-m \right)}}+{{\beta }_{3}}\left( GR{{P}_{jt}}-GR{{P}_{j\left( t-m \right)}} \right)$ | (3) |

公式3展示的是两个时段间幸福感的变化与同时期经济水平变化的关系。我们假定未观测到的误差不随时间变化,因此,εjt-εj(t-m)=0。有些研究发现国家GDP的年均增长值与同期幸福感年均变化值之间的关系β3并不显著(Easterlin et al., 2010;Easterlin,2015);另一些研究却发现,在特定时期内,GDP的变化与幸福感的变化之间有显著的正向相关关系(Stevenson and Wolfers, 2008;Sacks et al., 2013;Veenhoven and Vergunst, 2014)。

如何理解上述不同的研究发现?伊斯特林等(Easterlin et al., 2010)在近期提出区分“长期效应”和“短期效应”的重要性:当t-m足够长,例如,长于10年,β3则不显著,而当t-m小于10年时,所体现的是“短期效应”,β3更有可能显著为正。

本文所使用的数据正好为10年(2003—2013),而且这个期间经济呈现持续增长趋势,根据伊斯特林的判断,更有可能展示的是“短期效应”,实际上是对证实“幸福感悖论”不利的。3因此,笔者在此将这种基于短期数据的验证当成一种“稳健性测验”(robustness check):如果使用短期数据发现不显著,则暗示如果使用更长期的数据更有可能仍然不显著,这为“幸福感悖论”提供了更加强有力的支持。与模型1和模型2不同,模型3检验的是差异对于差异的影响,直接回答了在集合层面上“所有人的收入上升是否会提高所有人的幸福感”(Easterlin,1995)。

3. 这里所说的10年只是基于经验的标准,并非是一个“神奇数字”。事实上,笔者的分析显示,即使只使用2005—2013年横跨8年的数据,也同样可以得到人均地区生产总值的长期变化与幸福感的长期变化之间没有显著相关的结论。

已有的研究多使用跨国数据,j是指一个国家。然而国与国之间不仅经济发展水平不同,甚至连同样的主观幸福感都会有测量上的系统差异,例如欧美人更加乐观,东亚人相对悲观,即使在同样的客观条件下,后者会比前者报告更低的满意度(Diener and Lucas, 2000)。在这种设计中,所观察到的经济发展的影响受到文化、制度等宏观结构因素的干扰,会出现偏误。而在本文中,笔者只关注中国一个国家,将省份作为观察单位,一方面可以捕捉到中国经济发展的地区性差异(Kanbur and Zhang, 1999),另一方面也可以避免由于不同国家的文化制度差异造成的偏误影响。因此,在本文中,j是指一个省份。4

4. 选择省份而不是更具体的行政单位(如区县)作为集合层面的分析单位主要由于数据限制,下文将详细解释。

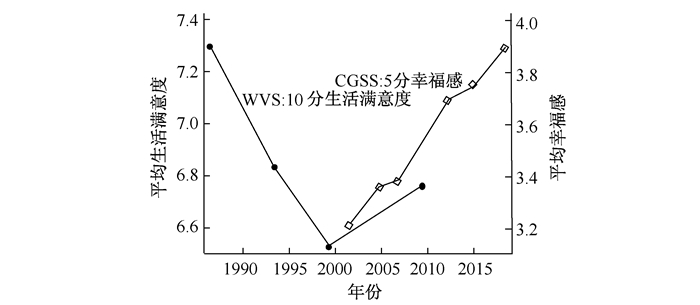

(二)数据和测量在数据的选择上,“世界价值观调查”(WVS)是迄今为止包含幸福感测量最长期的全国数据,从1990—2012年共涵盖了22年,因而在各跨国幸福感研究中被广为使用。但WVS却无法直接检验“幸福感悖论”,因为:(1)样本量小,整体样本量从1 000到2 300不等,每个省份的样本量有限(甚至小于30),使得以省份为单位的分析更容易受极端个体值的影响而产生偏误;(2)1995年数据的省份信息缺失,无法与省份经济发展水平相串联,因而不能用来分析;(3)各年份之间的抽样框不一致,特别是1990年,不但局限于11个省份地区,而且只抽取了城市样本。5根据已有研究,中国的幸福感在过去的20多年中呈现U形趋势,以2001—2005年这个时期为拐点(Easterlin et al., 2012。参见下文图 1),如果2001年之前(只有1990年)的数据并不可比,那我们对与长期“财富—幸福感”关系的判断就变得不准确。

|

图 1 中国居民主观幸福感的变化趋势(1990—2013) 资料来源:世界价值观调查(WVS)1990年、1995年、2001年、2007年和2012年数据,生活满意度选项从1(“非常不满意”)到10(“非常满意”);中国社会综合调查(CGSS)2003年、2005年、2006年、2008年、2010年、2011年、2012年和2013年数据,整体幸福感选项从1(“非常不幸福”)到5(“非常幸福”)。 |

5. 具体抽样方案详见WVS的抽样报告(http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV2.jsp),11个省份包括北京、辽宁、吉林、上海、江苏、福建、江西、湖北、云南、陕西和西藏。

就笔者所知,除了WVS之外,包含幸福感测量且时间跨度最长的全国代表性数据只有中国社会综合调查(CGSS)。6从2003年至今,CGSS每隔一年或两年收集数据,总样本量从600个左右到超过10 000个不等,每一次调查都涵盖绝大多数省份。迄今对公众开放的共有8轮(2003年、2005年、2006年、2008年、2010年、2011年、2012年和2013年),正好横跨10年,适合检验“幸福感悖论”。美中不足的是CGSS2003只涵盖了城市样本,降低了其与后面年份的可比性。但如前所述,检验“幸福感悖论”倚重长期数据,跨度越长越好,否则发现的可能只是短期效应。所以,本文的分析策略是先考察2003—2013年的关系,然后剔除CGSS2003,观察核心结论是否依然稳健。

6. 原始数据及抽样设计方案详见CGSS官方网站:http://www.chinagss.org。

除了时间跨度外,第二个需要考虑的问题是集合层面的分析单位。CGSS采用的是多阶分层PPS随机抽样,初级抽样单位是县、县级市和区,在每个初级抽样单位之下再随机抽取若干街道作为二级抽样单位(Bian and Li, 2012)。因此,若能以区县作为分析单位就可以具备较好的代表性。遗憾的是,除了CGSS2005外,其余年份的数据均未提供真实的区县编码,因而无法串联区县级经济发展数据。7我们因此采用次优的方法:以省份作为分析单位。下文的集合层面分析将涉及两个核心变量:人均地区生产总值和平均幸福感水平。前者来自统计年鉴,不受抽样影响,而平均幸福感则由各省中个人的幸福感得分汇总而来,有可能会受影响。因此,在生成省级幸福感时,我们对每个省份都进行了加权,权重基于相应年份各省在性别和教育两个维度的边际分布计算而成,数据来源于2004年、2006年、2007年、2009年、2011年、2012年、2013年和2014年的《中国统计年鉴》。

7. CGSS官方已经发表声明,为了保护被访者的个人隐私,不会公开调查抽中的县(区)、乡镇街道及村/居委会的名称、地理位置以及行政编码。详见“关于CGSS数据地理信息披露的说明”(http://www.chinagss.org/index.php?r=index/artabout&aid=17)。

此外,在进行个人层面分析时,笔者使用个人权重对每一年的数据都进行了加权,以使其能更准确地代表全国人。对于在分析所涉及变量上有任何一个缺失的个案整条删除,最后共得到65 270个个案用于分析。使用样本提供的个体加权计算显示,样本被访者的平均年龄是46岁,男性占48%,城市居民占62%。

幸福感测量一直是该领域的核心问题。捕捉人们的幸福感虽然不容易,但单维度自评幸福感(或生活满意度)却被证明有较高的效度。有关自评幸福感效度的证据主要来自三方面:8(1)不同环境中对同一批的被访者使用同样的幸福感测量所得结果之间具有一致性(Lucas and Donnellan, 2007)。卢卡斯和多尼兰(Lucas and Donnellan, 2012)使用多变量潜在状态—特质模型(multivariate latent state-trait model),通过分析四波的德国社会综合调查,证实了单维度生活满意度测量有较高的效度。(2)与其他客观福利测量指标之间的较强相关,例如,与当地生活质量指标有较强相关(Oswald and Wu, 2010),与社会经济地位、健康和正向情绪有较强相关(Cheung and Lucas, 2014)。(3)与身体和脑功能的相应生理反应(Ryff et al., 2004)相关,例如,与左上额叶激活水平相关(Urry et al., 2004)。基于上述证据,本文选择使用单维度的自评幸福感作为因变量。

8. 迪纳等(Diener et al., 2013)在《社会指标研究》上发表的综述详细地总结了六种证据,支持生活满意度指标具有较高的效度,除了本文提到的三种外,还包括:(1)个人报告的生活满意度与相关他人对被访者满意度的评估之间有相关;(2)重大生命事件发生前、中、后生活满意度变化的模式一致;(3)生活满意度可以较准确地预测未来相关事件,如自杀。

CGSS所有年份都包括自评幸福感的测量。“happiness”在中文中有两种不同的翻译:“幸福”包含更多的主观评判成分,而“快乐”更多侧重于正向的情感。CGSS中所有其他年份的问题都使用“幸福”,选项从“1. 非常不幸福”到“5. 非常幸福”,只有2008年使用了“快乐”,选项从“1. 很快乐”到“5. 很不快乐”。笔者的数据分析显示,这种用词上的变动对基本的结果没有产生显著影响。

在个人层面,与已有研究一样(Knight and Gunatilaka, 2010),本文采用人均家庭收入作为财富的测量,为了排除通货膨胀的影响,笔者使用相应年份的居民消费指数(consumer price index,CPI)对所有的收入进行了调整(以2002年为基准年份)。

在集体层面,本文使用各省份的人均地区生产总值(per capita Gross Regional Product,pcGRP)来测量经济水平。数据来自1999—2014年的《中国统计年鉴》。同样,为了排除通货膨胀的影响,笔者使用相应年份的CPI对所有的pcGRP进行了调整(以1998年为基准年份)。此外,为了避免单独年份的经济增长的短期变化对估计造成的不稳定影响,笔者使用了移动平均数(moving average)计算每个调查年份前四年及调查年份当年共五年期间的平均pcGRP,得到的指标取对数后进入分析。

在分析个人幸福感时,本文的模型包含了大多数幸福感研究涉及的基本控制变量:受教育年限、婚姻状况(已婚与否)、当前未就业、9是否为流动人口(居住在城市户口为农业)、年龄、年龄平方和性别。另外,对于中国居民幸福感的研究也发现了党员身份(Appleton and Song, 2008)和居住地点(城市还是农村)对个人主观幸福感有显著影响(Brown and Tierney, 2009;Brockmann et al., 2009;张军华,2010;Knight and Gunatilaka, 2011)。因此,我们也在分析中纳入这两个变量。

9. 与失业有所不同,“当前未就业”指那些“曾经有工作,但目前为无业”的人,因而可能包括退休人员以及曾经工作过的家庭妇女等。笔者感谢匿名评审人对这一点的提醒。

表 1是各调查年份变量分布情况。首先,我们观察到幸福感呈现上升的趋势,2003—2011年,中国居民的平均幸福感水平上升了将近20%,虽然在2012年和2013年经历了小幅下降,但整体上仍然呈现上升趋势。然而,要把这种上升趋势概化到更长的时期可能要特别小心。事实上,如果将观察周期向前移动10年,则会显示非线性的特征。

| 表 1: 单变量描述统计:CGSS(2003—2013) |

图 1同时描绘了时间跨度更长的WVS和较短时间的CGSS中主观幸福感的趋势分布,说明了这种长期和短期的差异。中国居民的幸福感经历了先降后升的过程,拐点位于2001—2005年,而CGSS包含的调查时间正好是这个U形趋势的上升阶段。因此,基于CGSS(2003—2013)的分析如果证实经济增长对幸福感增长有显著影响,则有可能是因为数据所涉及的时期正好经历了经济高速发展,而我们所展现的只是短期影响,因而不能作为对“幸福感悖论”的证伪依据。而如果我们发现,即使是在2003—2013年,如此高速的经济增长也并没有提高平均幸福感,那么就可以作为证实“幸福感悖论”的有力证据。相应的,各省的人均生产总值也呈现逐年上升的趋势,尽管最后两年的差异不大,可能是由于各省之间的不平等程度在同一时期也有所提高的缘故。

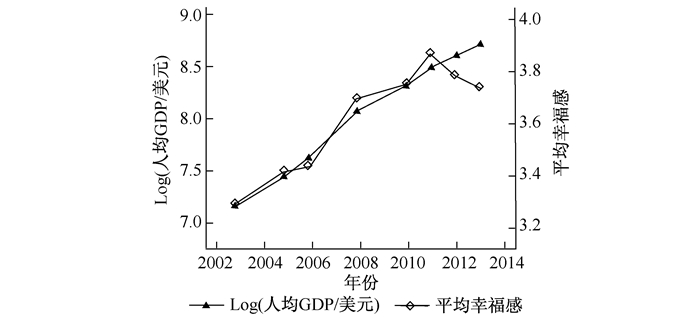

图 2分别描绘了平均幸福感水平和中国人均GDP在2003—2013年间相当一致的上升趋势,暗示如果我们将中国看成为一个同质性的整体,就可能会得出经济发展有利于幸福感上升的结论。 事实上,刘军强等(2012)基于CGSS(2003—2010)的数据分析正是这样认为。此外,我们还观察到人均家庭收入在考察期间也有实质性的提高。以上的趋势仅仅是单变量的描绘,无法显示经济水平与幸福感之间的关系。接下来我们将根据前文所述的三个模型对“幸福感悖论”进行正式检验。

|

图 2: 中国人均GDP与幸福感的变化趋势(2003—2013) 资料来源:世界银行数据库,中国社会综合调查(CGSS)2003年、2005年、2006年、2008年、2010年、2011年、2012年和2013年数据。 |

我们首先关注的是个人层面的幸福感与家庭收入的关系,回答“是否更富裕的人更幸福”的问题。由于作为因变量的幸福感是五分的定序变量,所以采用序数Logit模型。为了同时解决传统非线性概率模型中模型间系数不可比及其标准误估计失淮的问题(Winship and Mare, 1983;Tam,2002;Karlson et al., 2012;洪岩壁,2015),我们使用Stata命令“khb”对所有系数进行了调整(Kohler et al., 2013),使不同模型间的同一变量的系数具有可比性。

表 2的第一列展示的是加入了其他相关控制变量后,人均家庭收入与幸福感的关系。我们看到,无论是对于单独年份的调查还是集合样本,家庭收入越高,个人幸福感就显著地越高。此外,因为我们使用的是人均家庭收入的对数,这里的正向系数体现了非线性关系,即家庭收入显著地增加幸福感,但超过一定收入水平后,这种正向相关会变小。这种对数线性的正向相关与已有研究相吻合(Deaton,2008;Dolan et al., 2008)。需要注意的另一点是,从2010年开始,家庭收入的正向效应显著降低,10这暗示经济水平越高,收入对人们幸福感的提升作用就越有限。此发现也与已有研究一致:边燕杰和肖阳(2014)通过比较中国和英国主观幸福感的决定因素,发现收入对幸福感的影响在经济发展水平更低的中国显著地高于英国;吴菲和谭康荣(Wu and Tam, 2015)发现家庭收入对幸福感的正向效应在经济发展水平前5%的省份甚至变得不显著;吴晓刚和李骏(Wu and Li, 2013)也发现个人收入对幸福感的影响在经济发展水平更高的城市显著地更小。

| 表 2: Log(人均家庭收入)与个人幸福感的关系(序数 Logit模型估计值) |

10. 通过模型检验,分别以2003年、2005年、2006年和2008年为参照年份,2010年、2011年、2012年和2013年人均家庭收入的效应都显著更低。需要具体表格的读者可以与笔者联系。

为了排除地区固定效应的影响,表 2的第二列增加了省份虚拟值,虽然系数有一些改变,但实质上的结论维持不变:从总样本结果来看,在控制其他相关变量后,人均家庭收入的对数每提高一个单位则可以使得幸福感的对数发生比增加0.28个单位。总之,横截面个人层面分析结果与已有研究相一致:在一年内,人均家庭收入与个人幸福感有显著的正向相关。

(二)横截面分析:省份层面接下来,我们要回答“在同样时期内,更富裕省份的居民是否整体上更快乐”的问题。我们首先需要将个人幸福感汇总到省份层面,不同的汇总策略可能会影响结论,因而我们使用两种方法来检验结果的稳健性。11首先,我们遵循大多数研究,将幸福感作为定距变量,计算每个省份的平均值(Easterlin,1995;Veenhoven and Hargety, 2006;Easterlin et al., 2010;Diener et al., 2013)作为省级幸福感的测量。尽管均值有直观的优点,但其背后的等距假设却并不一定符合实际。举例而言,虽然选项中的距离同为1,选择“非常幸福”和“比较幸福”之间的差异并不一定等于选择“不幸福”和“非常不幸福”之间的差异。为了充分考虑幸福感作为定序变量的特性以及每个省份幸福感潜变量的独特分布,我们也参考斯蒂文森和沃尔夫斯(Stevenson and Wolfers, 2008)的做法,先对个人幸福感进行序数Probit回归,使用省份作为唯一自变量,将所得到的固定效应系数作为每个省份的幸福感集合指数(简称S & W指数)。该集合指数可以被解释为省份之间幸福感平均水平的差异,我们将基于该指数的结果看作是对基于均值结果的一个稳健性检验。无论是均值还是S & W指数,在生成过程中都使用自行计算的省级权重进行加权,以降低抽样过程对省级幸福感代表性产生的影响。由于上述两种测量都可以看做连续性变量,接下来的分析使用线性最小二乘法(OLS)回归模型。

11. 感谢匿名评审人对省级幸福感测量提出的有建设性的意见,依照评审人的提议,本文使用两种省级幸福感指数以检验核心结果的稳健性。

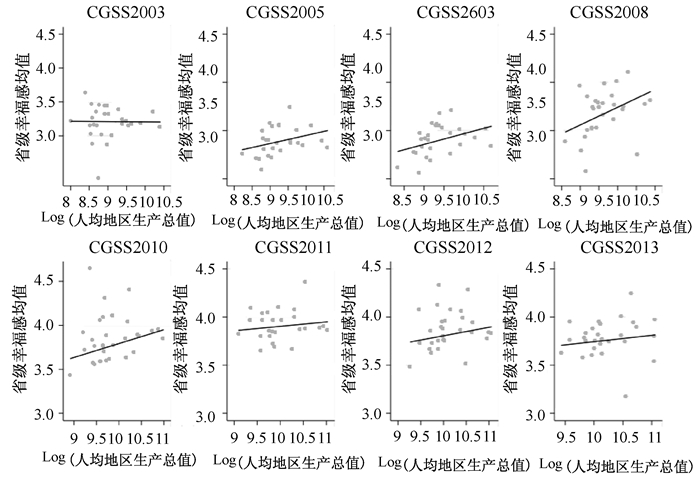

表 3的第一列显示的是采用均值所得的结果,我们发现,在每一个调查年份中,越富裕省份的人越快乐。省份人均地区生产总值对平均幸福感的影响在四波调查(CGSS2005、CGSS2006、CGSS2008和CGSS2010)中都显著为正,在最近三年的调查(CGSS2011、CGSS2012和CGSS2013)中虽然为正,却不显著,只有在CGSS2003中为负且不显著。全样本的分析再次证实了省份经济水平与平均幸福感之间显著的正向相关,一个省的Log(pcGRP)每增长一个单位,其平均幸福感就上升0.14个单位。第二列采用S & W指数作为省份幸福感的替代测量,所有的系数没有发生质的变化。从时间维度上看,与个人层面的结果一致,2010年后人均地区生产总值与省份幸福感的正向关系有所降低,但进一步的检验发现年份的差异在统计上并不显著。为了进一步检验省份经济水平影响的异质性,我们根据各省历年的人均地区生产总值将总体分为高度发达地区和其他相对欠发达地区。12接着观察在这两个分样本中Log(pcGRP)的系数,结果发现,经济水平与幸福感的正向相关对于发展程度相对较低的地区尤其强烈,虽然两个地区的差异并不显著。

| 表 3: Log(省份人均地区生产总值)与省级幸福感的关系(OLS模型估计值) |

12. 高度发达地区包括以下省份:北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建和广东。高度发展地区的2003—2013年平均人均地区生产总值(49 834元)远大于其他地区(22 784元)。

图 3a将表 3的结果分年份直观地展现出来:越富裕的省份,居民平均幸福感水平也越高。而图 3b以2010年分析结果为例,标明了省份名称。一些省,如贵州和云南,经济比较落后,整体幸福感也较低,而那些高度发达的地区,如上海、北京和天津,整体幸福感水平也处于较高的位置。

|

图 3a: 省份人均地区生产总值与省份幸福感的关系(2003-2013分样本估计) |

|

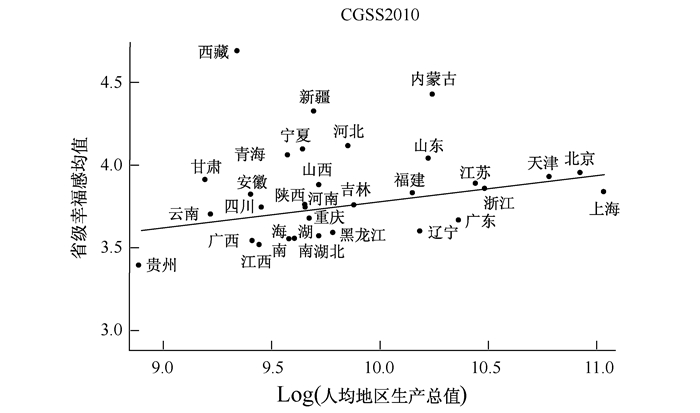

图 3b: 省份人均地区生产总值与幸福感的关系(CGSS2010样本估计) |

综上所述,使用两种省级幸福感的测量,我们的相关分析显示,在经济发展初级阶段,人均地区总产值的提升能够提高居民整体的幸福感,而一旦经济达到高度发达水平后,经济增长所带来的幸福感提升优势就逐渐减弱,并变得不显著。也许正如研究者所解释的那样,低经济水平背景下,物质水平的提高满足人们的基本需求,因而可以提升幸福感,而当发展达到一定水平,相对地位对幸福感的影响更加凸显,因而更多的财富带来的幸福感提升度也就更加有限(Deaton,2008;Wolbring et al., 2013)。

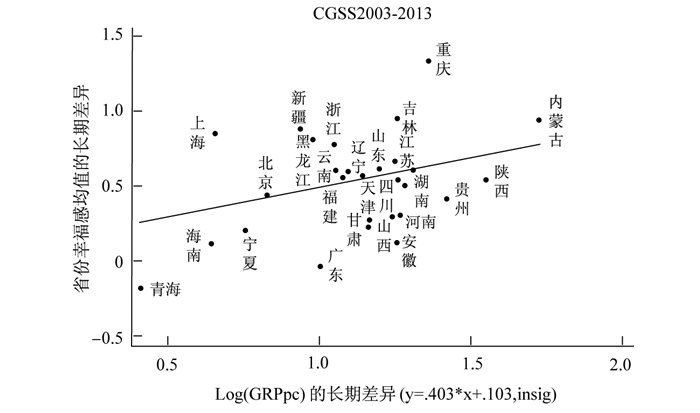

(三)时间序列分析:省份层面最后,我们考察对于每个省份在2003—2013年经济水平的变化与幸福感的变化之间关系。笔者同样参考斯蒂文森和沃尔夫斯Stevenson and Wolfers, 2008)的做法,计算了经济水平和幸福感的两种变化: “第一差异”(first difference)和“长期差异”(long difference)。前者是短期的变化,即与上一个调查年份间的差异,相当于其他研究中使用的“年均变化”,因为有些调查年份之间相隔两年(CGSS2003与CGSS2005,CGSS2006与CGSS2008,CGSS2008与CGSS2010),所计算的短期变化即是两年内的差异。第二种长期变化是指2003年和2013年水平之间的差异。与横截面分析一样,我们也采用了均值以及S & W指数两种幸福感测量。例如,对2005年来说,上海市的幸福感第一差异等于2005年上海市整体幸福感(均值/S & W指数)减去2003年整体幸福感(均值/S & W指数);江西省的经济发展水平长期差异等于2013年江西省的Log(pc GRP)减去2003年的Log(pc GRP)。

表 4展示了基于两种幸福感指数的短期和长期变化的分析。首先是幸福感均值,第1列显示经济水平的短期变化和幸福感的短期变化之间有显著的正向相关,在2003—2013年,若某一省份的经济水平与上一调查年相比有所增长,该省的整体幸福感也同样有所增长。这种短期差异之间的正向相关与前文基于横截面集合层面数据的发现类似,也与已有研究的发现一致(Wu and Li, 2013)。第2列是长期变化,显示在经济发展迅速的十年期间,经济的增长对幸福感变化没有显著影响。尽管在长期变化模型中样本量只有30对变化,增加了系数的标准误,但与短期变化模型相比,长期变化系数的大小也实质性地降低了,这说明长期变化相关的不显著也许并非是由过小的样本引起的。尽管本文使用的数据涵盖的时间不足够“长期”,但也发现了经济水平变化对幸福感变化没有显著影响,因而为“幸福感悖论”提供了强有力的支持证据。第4、5列采用了S & W幸福感指数得到了同样的结论。因为CGSS2003仅包含了城市样本,与后面年份数据并不完全可比,我们删除CGSS2003,再重复了长期差异的相关分析。如第3、6列所示,即使将数据的时间跨度缩短为8年(2005—2013),经济水平的“长期”变化与幸福感的“长期”变化之间的相关仍然不显著,该发现对于均值或S & W指数作为省份幸福感测量的模型同样适用。这与之前基于中国局部地区样本的相关研究结果相吻合(邢占军,2011)。

| 表 4: Log(省份人均地区生产总值)的变化与省份幸福感变化的相关(时间序列数据OLS模型估计值) |

综上所述,尽管在1—2年的短期内,经济水平的变化与幸福感水平的变化之间仍有显著的正向相关,但与“幸福感悖论”假设的期望一致,在十年内,各个省份的经济水平变化对幸福感水平的变化没有显著影响。图 4展示了经济水平变化与省级人均生产总值之间的关系。这种“长期内财富增长并未显著提高幸福感”的现象与伊斯特林提出的“幸福感悖论”是一致的。

|

图 4: 省份人均地区生产总值的长期变化与省份幸福感长期变化的关系 |

本文使用CGSS(2003—2013)的集合数据,为伊斯特林在四十年前提出的“幸福感悖论”提供了直接的经验证据,证实在中国,即使在为期十年的经济高速发展时期,经济水平的提高与幸福感的变化并无显著相关,支持了“幸福感悖论”在中国的适用性。具体而言,本研究发现在同一调查年内,人均家庭收入与个人幸福感有显著的正向相关,人均地区生产总值与省份平均幸福感也有显著的正向相关。而对于每一个省,在2003—2013年,经济水平的增长与幸福感的变化之间没有显著相关。这种短期正向相关与长期没有显著关系形成鲜明对比,正符合“幸福感悖论”的经验预期。

尽管绝大多数检验“幸福感悖论”的研究并没有涉及个人层面的长期结果,也从未宣称在集合层面发生的相关也一定适用于个体层面,但我们在理解相关结果时,依然需要小心以集合层面关系推测个体层面关系,以免出现“生态谬误”(ecological fallacy)。幸运的是,已经有许多其他研究证实,在长期内的个人层面上,收入的上升并不总能带来幸福感的提高,研究者将其称为“跑步机效应”(treadmill effect)。最早的证据来自于布里克曼等(Brickman et al., 1978)有关中彩票的被访者一段时间后并不比控制组更开心的研究。近期的研究例如迪特拉等(Di Tella et al., 2010)通过分析德国1984—2000年的长期追踪数据,发现尽管短期内收入增加会提高幸福感,但在接下来的四年中,收入效应的65%都会消失。其他使用德国社会经济追踪数据的研究也得出了相似的结论(Grund and Sliwka, 2007;Wunder,2008;Vendrik,2013)。总之,在长期时间内,无论是国家还是个人,似乎都会“适应”财富的增长,以至于短期内观测到的财富对幸福感的正向效果经过一段时间都会变弱。检验“跑步机效应”超过了本文的研究范畴,与其他“幸福感悖论”研究一样,我们主要关注的是集合层面的证据,其背后的机制则更多有赖于消费规范、财富的分配和其他结构性因素。

“幸福感悖论”为何会在中国上演?在提出该悖论伊始,伊斯特林(Easterlin, 1974,1995)就指出相对收入地位的影响,主观幸福感的评判不仅与个人的绝对消费水平相关,更与其与社会的“消费规范”相比的相对地位有关,而这种规范水平会随经济增长而提高。不断升高的物质期望抵消了收入增长对主观幸福感的正向效应。相对收入对于主观幸福感的显著影响被许多研究所证实(Ferrer-i-Carbonell,2005;Luttmer,2005;Dynan and Ravina, 2007;Wolbring et al., 2013)。基于中国的分析也显示了相对收入对于主观幸福感的显著效应(罗楚亮,2009;官皓,2010;任海燕、傅红春,2011)。此外,在宏观层面上,相对收入的解释体现了经济增长与不平等对于居民主观幸福感的影响所构成的张力。对于中国,高速的经济增长伴随的是高水平的不平等(Xie and Zhou, 2014),而已有研究证实地区的不平等水平越高,民众对于不平等的接纳程度就越低(李骏、吴晓刚,2012;黄嘉文,2016)。因此,相对收入地位与不平等可能也是理解中国“幸福感悖论”的关键机制。

此外,本文认为在更广阔的社会转型背景下去理解中国为何会出现“幸福感悖论”也是一种有益的尝试。与高速增长的GDP同步发生的一系列制度性转化可能会对居民的幸福感有负向影响,抵消了经济增长带来的正向效应,从而造成我们所观察到的长期以来经济增长并未提升整体幸福感的现象。负向机制的制度性因素可能包括但不仅限于城市化加剧、流动人口增加和环境恶化等方面的进程。城市化进程一方面与中国的经济增长有密切关系(陆铭、陈钊,2004),另一方面却被证实会损害人们的主观幸福感及健康(Morrison, 2007,2011;Chen et al., 2014)。其次,大量涌入城市的流动人口不但在居住环境、就业机会、社会福利和子女教育方面处于劣势(王涤,2004;王春光,2006;何熠华、杨菊华,2013),更在心理层面经历认同危机(崔岩,2012),使他们融入城市的过程面临挑战(任远、邬民乐,2006;杨菊华,2009;任远、乔楠,2010),从而影响他们的健康与主观幸福感(Li et al., 2007;Knight and Gunatilaka, 2011;Akay et al., 2012; Chen et al., 2013)。最后,大量研究证实中国的经济增长至少在某一阶段已经对环境造成破坏(曹光辉等,2006;马树才、李国柱,2006;彭水军、包群,2006;徐士春、何正霞,2007)。而日益加剧的环境污染也被证明危及居民的健康(鄂学礼、凌波,2006;於方等,2008;Smyth et al., 2008;高宏霞等,2012)。总之,尽管经历了前所未有的经济增长,中国社会所经历的不平等加剧、城市化扩张、流动人口增多和污染等问题都可能成为消耗民众幸福感的因素,使得原本由物质水平给民众幸福感带来的正向效果变得不再显著,成就了“全体更富裕却不能使全体更幸福”的“幸福感悖论”。

作为在中国背景下对“幸福感悖论”的正式检验的率先尝试,本文也存在以下不足。首先,所得的结果只是经济发展与幸福感之间的总体相关,很可能受其他第三变量的影响,一些因素,如政策调整,可能同时影响经济发展水平和人民的幸福感,因而导致观测到的相关为虚假相关。其他因素,如城市化水平、流动人口比重和环境污染水平,会作为中间变量影响总体相关。13其次,值得注意的是,本文所展示的仅是经济水平与幸福感之间的相关,而非因果关系。确立因果关系需要使用长期追踪数据,纳入经济水平的滞后项进行分析。已有的基于西方国家的分析显示,更可能的状况是经济发展影响幸福感,而非相反(Diener et al., 2013)。该结论是否同样适用于中国还有待于经验检验。第三,经济发展是一个多维度的现象,人均地区生产总值只测量了水平与总量,而经济发展的速度和分布不平等很可能对幸福感有不同的影响(王鹏,2011;Wu and Li, 2013)。这也是已有的“幸福感悖论”研究的限制之一,未来的研究在考察“经济发展—幸福感”关系时,应该考虑这种多维度的特征。最后,尽管本文着重考察经济因素对于幸福感的影响,其他宏观层面的因素也与社会平均幸福感有关。如自由度更高且更加强调个人主义的社会平均幸福感也可能会更高(Lelkes,2006);社会整体的信任程度及整合水平越高,幸福感也更高(Helliwell and Putnam, 2004);政府的公共服务质量越高,居民的幸福感也越高(陈刚、李树,2012)。此外,在微观层面,心理学家们提出幸福感与个人的某些性格特质如外向性(extraversion)和情绪不稳定性(neuroticism)有显著的关联(DeNeve and Cooper, 1998;Diener et al., 2003)。要更深认识中国民众的主观幸福感成因及变化趋势,显然需要进行多层次的分析。

13. 尽管相关跨国研究已经证实即使在控制了诸如二氧化硫排放量、犯罪率、对外开放程度以及失业率等“第三变量”后,“幸福感悖论”仍然存在(Di Tella and MacCulloch, 2008),但目前仍然缺乏基于中国经验的实证分析。

| [1] |

边燕杰、肖阳. 2014. 中英居民主观幸福感比较研究 [J]. 社会学研究(3):22-42.( 2) 2)

|

| [2] |

曹光辉、汪锋、张宗益、邹畅. 2006. 我国经济增长与环境污染关系研究 [J].中国人口资源与环境(16):25-29.( 1) 1)

|

| [3] |

陈刚、李树. 2012. 政府如何能够让人幸福? [J]管理世界(8):55-67.( 1) 1)

|

| [4] |

崔岩.2012.流动人口心理层面的社会融入和身份认同问题研究[J].社会学研究(5):141-160.( 1) 1)

|

| [5] |

鄂学礼、凌波. 2006.饮水污染对健康的影响[J].中国卫生工程学(5):3-5.( 1) 1)

|

| [6] |

高宏霞、杨林、付海东.2012.中国各省经济增长与环境污染关系的研究与预测——基于环境库兹涅茨曲线的实证分析[J]. 经济学动态(1):52-57.( 1) 1)

|

| [7] |

官皓.2010.收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位 [J].南开经济研究(5):56-68.( 1) 1)

|

| [8] |

何熠华、杨菊华.2013.安居还是寄居? 不同户籍身份流动人口居住状况研究[J].人口研究(6):17-34.( 1) 1)

|

| [9] |

洪岩璧. 2015. Logistic模型的系数比较问题及解决策略:一个综述[J].社会 35(4):220-241.( 1) 1)

|

| [10] |

黄嘉文. 2013. 教育程度,收入水平与中国城市居民幸福感:一项基于CGSS2005的实证分析[J].社会 33(5):181-203.( 1) 1)

|

| [11] |

黄嘉文. 2016.收入不平等对中国居民幸福感的影响及其机制研究[J].社会36(2):123-145.( 1) 1)

|

| [12] |

李骏、吴晓刚. 2012. 收入不平等与公平分配:对转型时期中国城镇居民公平观的一项实证分析[J]. 中国社会科学(3), 114-128.( 1) 1)

|

| [13] |

刘军强、熊谋林、苏阳.2012.经济增长时期的国民幸福感[J].中国社会科学(12):82-102.( 4) 4)

|

| [14] |

陆铭、陈钊.2004.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究(6):50-58.( 1) 1)

|

| [15] |

罗楚亮.2009. 绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J].财经研究(11):79-91.( 1) 1)

|

| [16] |

马树才、李国柱. 2006. 中国经济增长与环境污染关系的Kuznets曲线[J].统计研究(8):37-40.( 1) 1)

|

| [17] |

彭水军、包群.2006.经济增长与环境污染[J].财经问题研究(8):3-17.( 1) 1)

|

| [18] |

任海燕、傅红春.2011.收入与居民幸福感关系的中国验证——基于绝对收入与相对收入的分析[J].南京社会科学(12):15-21.( 1) 1)

|

| [19] |

任远、乔楠.2010.城市流动人口社会融合的过程,测量及影响因素[J].人口研究(2):1-20.( 1) 1)

|

| [20] |

任远、邬民乐.2006.城市流动人口的社会融合:文献述评[J].人口研究(3):87-94.( 1) 1)

|

| [21] | 田国强、杨立岩.2006.对 “幸福—收入之谜” 的一个解答[J].经济研究(11):4-15. |

| [22] |

王春光.2006.农村流动人口的 “半城市化”问题研究[J].社会学研究(5):107-122.( 1) 1)

|

| [23] |

王涤.2004.关于流动人口子女教育问题的调查[J].中国人口科学(4):58-64.( 1) 1)

|

| [24] |

王鹏.2011.收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析[J].中国人口科学(3):93-101.( 2) 2)

|

| [25] |

邢占军. 2011. 我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究(1):196-219.( 1) 1)

|

| [26] |

徐士春、何正霞.2007.中国经济增长与环境污染关系的实证分析-来自 1990-(2005 年省级面板数据[J].经济体制改革(4):22-26.( 1) 1)

|

| [27] |

杨菊华.2009. 从隔离,选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J].人口研究(1):17-29.( 1) 1)

|

| [28] |

於方、过孝民、张衍燊、潘小川、赵越、王金南、曹东.2008.2004年中国大气污染造成的健康经济损失评估 [J].环境与健康杂志(12):999-1003.( 1) 1)

|

| [29] |

张军华. 2010. 幸福感城乡差异的元分析 [J].社会 30(2):144-155.( 1) 1)

|

| [30] |

朱建芳、杨晓兰.2009. 中国转型期收入与幸福的实证研究[J].统计研究(4):7-12.( 1) 1)

|

| [31] |

Akay,Alpaslan,Olivier Bargain,and Klaus F.Zimmermann. 2012. “Relative Concerns of Rural-to-Urban Migrants in China. ”Journal of Economic Behavior and Organization 81(2): 421-441.( 1) 1)

|

| [32] |

Appleton, Simon and Lina Song. 2008. “Life Satisfaction in Urban China: Components and Determinants.” World Development 36(11): 2325-2340.( 3) 3)

|

| [33] |

Bian, Yanjie and Lulu Li. 2012.“ The Chinese General Social Survey (2003-8): Sample Designs and Data Evaluation.” Chinese Sociological Review 45(1):70-97.( 1) 1)

|

| [34] |

Brickman, Philip,Dan Coates,and Ronnie Janoff-Bulman.1978. “Lottery Winners and Accident Victims:Is Happiness Relative? ”Journal of Personality and Social Psychology 36(8):917-927.( 1) 1)

|

| [35] |

Brockmann,Hilke,Jan Delhey,Christian Welzel,and Hao Yuan.2009.“The China Puzzle:Falling Happiness in a Rising Economy.”Journal of Happiness Studies 10(4):387-405.( 1) 1)

|

| [36] |

Brown, Philip H.and Brian Tierney. 2009. “Religion and Subjective Well-Being among the Elderly in China.”The Journal of Socio-Economics 38(2):310-319.( 1) 1)

|

| [37] |

Chen, Juan,Daborah S. Davis,Kaming Wu,and Haijing Dai.2015. “Life Satisfaction in Urbanizing China:The Effect of City Size and Pathways to Urban Residency.”Cities (49):88-97.( 1) 1)

|

| [38] |

Chen, Juan,Shuo Chen,and Pierre F.Landry.2013. “Migration,Environmental Hazards, and Health Outcomes in China. ”Social Science and Medicine (80):85-95.( 1) 1)

|

| [39] |

Chen, Juan,Shuo Chen,Pierre F. Landry,and Daborah S. Davis.2014.“How Dynamics of Urbanization Affect Physical and Mental Health in Urban China. ”China Quarterly (220):988-1011.( 1) 1)

|

| [40] |

Cheung, Felix and Richard E. Lucas. 2014. “Assessing the Validity of Single-Item Life Satisfaction Measures:Results from Three Large Samples.”Quality of Life Research 23(10):2809-2818.( 1) 1)

|

| [41] |

Clark, Andrew E.,Paul Frijters,and Michal A. Shields.2008. “Relative Income,Happiness,and Utility: An Explanation for the Easterlin Paradox and Other Puzzles.”Journal of Economic Literature 46(1):95-144.( 1) 1)

|

| [42] |

Deaton, Angus. 2008.“Income, Health and Wellbeing Around the World: Evidence from the Gallup World Poll.” The Journal of Economic Perspectives 22(2): 53-72.( 3) 3)

|

| [43] |

DeNeve, Kristina M. and Harris Cooper.1998. “The Happy Personality: A Meta-Analysis of 137 Personality Traits and Subjective Well-Being.”Psychological Bulletin 124(2):197-229.( 1) 1)

|

| [44] |

Di Tella,Rafael and Robert Mac Culloch.2008.“Gross National Happiness as an Answer to the Easterlin Paradox?”Journal of Development Economics 86(1):22-42.( 1) 1)

|

| [45] |

Di Tella, Rafael,John Haisken-De New, and Robert Mac Culloch.2010. “Happiness Adaptation to Income and to Status in an Individual Panel.”Journal of Economic Behavior & Organization 76(3):834-852.( 1) 1)

|

| [46] |

Diener, Ed and Richard E. Lucas.2000. “Explaining Differences in Societal Levels of Happiness: Relative Standards, Need Fulfillment, Culture, and Evaluation Theory.”Journal of Happiness Studies 1(1): 41-78.( 2) 2)

|

| [47] |

Diener, Ed and Robert Biswas-Diener.2002.“Will Money Increase Subjective Well-Being?”Social Indicators Research 57(2):119-169.( 2) 2)

|

| [48] |

Diener, Ed,Carol L. Gohm,Eunkook Suh,and Shigehiro Oishi.2000. “Similarity of the Relations Between Marital Status and Subjective Well-Being Across Cultures.”Journal of Cross-Cultural Psychology 31(4): 419-436.( 2) 2)

|

| [49] |

Diener, Ed,Louis Tay,and Shigehiro Oishi.2013.“ Rising Income and the Subjective Well-Being of Nations.”Journal of Personality and Social Psychology 104(2):267-276.( 5) 5)

|

| [50] |

Diener, Ed,Ronald Inglehart,and Louis Tay.2013.“Theory and Validity of Life Satisfaction Scales.”Social Indicators Research 112(3):497-527.( 5) 5)

|

| [51] |

Diener, Ed,Shigehiro Oishi,and Richard E. Lucas.2003. “Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life.”Annual Review of Psychology 54(1): 403-425.( 1) 1)

|

| [52] |

Dolan, Paul,Tessa Peasgood,and Mathew White.2008. “Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review of the Economic Literature on the Factors Associated with Subjective Well-Being. ”Journal of Economic Psychology 29(1): 94-122.( 2) 2)

|

| [53] |

Dynan, Karen E. and Enrichetta Ravina. 2007.“Increasing Income Inequality, External Habits, and Self-Reported Happiness.”American Economic Review 97(2):226-231.( 1) 1)

|

| [54] |

Easterlin, Richard A. 1974.“Does Economic Growth Improve the Human Lot?”In Nations and Households in Economic Growth:Essays in Honour of Moses Abramovitz,edited by P. A. David and M.W. Reder.New York: Academic Press Inc.( 6) 6)

|

| [55] |

Easterlin, Richard A. 1995. “Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All? ”Journal of Economic Behavior and Organization 27(1): 35-47.( 8) 8)

|

| [56] |

Easterlin, Richard A.2003.“Explaining Happiness.”Proceeding of the National Academy of Sciences 100(19):11176-11183.( 1) 1)

|

| [57] |

Easterlin, Richard A. 2015. “Happiness and Economic Growth:The Evidence.”In Global Handbook of Quality of Life Exploration of Well-Being of Nations and Continents, edited by Wolfgang. Glatzer,Laura Camfield,V. Mφller,and Mariano Rojas. Netherlands: Springer :283-299( 4) 4)

|

| [58] |

Easterlin, Richard A.,Laura Angelescu McVey,Malgorzata Switek,Onnicha Sawangfa,and Jacqueline Smith Zweig.2010. “The Happiness-Income Paradox Revisited.”Proceedings of the National Academy of Sciences 107(52): 22463-22468.( 9) 9)

|

| [59] |

Easterlin, Richard A.,Robson Morgan,Malgorzata Switek,and Fei Wang. 2012. “China's Life Satisfaction,1990—2010.”Proceedings of the National Academy of Sciences 109(25): 9775-9780.( 3) 3)

|

| [60] |

Ferrer-i-Carbonell, Ada.2005. “Income and Well-Being:An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect.”Journal of Public Economics 89(5-6):997-1019.( 1) 1)

|

| [61] |

Grund, Christina and Dirk Sliwka.2007. “Reference-Dependent Preferences and the Impact of Wage Increases on Job Satisfaction:Theory and Evidence.”Journal of Institutional and Theoretical Economics 163(2):313-335.( 1) 1)

|

| [62] |

Hagerty, Michael R.and Ruut Veenhoven.2003.“Wealth and Happiness Revisited-Growing National Income Does Go With Greater Happiness. ”Social Indicators Research 64(1): 1-27.( 6) 6)

|

| [63] |

Helliwell,John F.and Robert D. Putnam.2004.“The Social Context of Well-Being.”Philosophical Transactions-royal Society of London Series B Biological Sciences 359(1449):1435-1446.( 2) 2)

|

| [64] |

Kanbur, Ravi and Xiaobo Zhang.1999.“Which Regional Inequality? The Evolution of Rural-urban and Inland-Coastal Inequality in China from 1983 to 1995.”Journal of Comparative Economics 27(4): 686-701.( 2) 2)

|

| [65] |

Karlson, Kristian B.,Anders Holm,and Richard Breen. 2012. “Comparing Regression Coefficients between Same-Sample Nested Models Using Logit and Probit A New Method.”Sociological Methodology 42(1):286-313.( 1) 1)

|

| [66] |

Kenny, Charles. 2005. “Does Development Make You Happy? Subjective Wellbeing and Economic Growth in Developing Countries. ”Social Indicators Research 73(2): 199-219.( 1) 1)

|

| [67] |

Knight, John and Ramani Gunatilaka.2010. “Great Expectations? The Subjective Well-Being of Rural-Urban Migrants in China.”World Development 38(1):113-124.( 2) 2)

|

| [68] |

Knight, John and Ramani Gunatilaka.2011. “Does Economic Growth Raise Happiness in China?”Oxford Development Studies 39(1): 1-24.( 2) 2)

|

| [69] |

Kohler, Ulrich and Kristian Karlson. 2013. “KHB:Stata Module to Decompose Total Effects into Direct and Indirect via KHB-Method.”Statistical Software Components.( 1) 1)

|

| [70] |

Lelkes, Orsolya. 2006. “Tasting Freedom: Happiness, Religion and Economic Transition.”Journal of Economic Behavior & Organization 59(2): 173-194.( 1) 1)

|

| [71] |

Li, Hongbin,Pak Wai Liu,Maoliang Ye,and Jinsen Zhang. 2013. “Does Money Buy Happiness? Evidence from Twins in Urban China.”Manuscript,Harvard University.( 1) 1)

|

| [72] |

Li, Lu,Hong-mei Wang,Xue-jun Ye,Min-min Jiang,Qin-yue Lou,and Therese Hesketh.2007. “The Mental Health Status of Chinese Rural-Urban Migrant Workers.”Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 42(9):716-722.( 1) 1)

|

| [73] |

Lucas, Richard E.and M. Brent Donnellan.2007. “How Stable is Happiness? Using the STARTS Model to Estimate the Stability of Life Satisfaction. ”Journal of Research in Personality 41(5):1091-1098.( 1) 1)

|

| [74] |

Lucas, Richard E.and M. Brent Donnellan.2012.“Estimating the Reliability of Single-Item Life Satisfaction Measures:Results from Four National Panel Studies.”Social Indicators Research 105(3):323-331.( 1) 1)

|

| [75] |

Luttmer, Erzo F. P. 2005.“Neighbors as Negatives: Relative Earnings and Well-Being.”The Quarterly Journal of Economics 120(3):963-1002.( 1) 1)

|

| [76] |

Morrison,Philip S. 2007. “Subjective Wellbeing and the City.”Social Policy Journal of New Zealand (31):74-103.( 1) 1)

|

| [77] |

Morrison,Philip S. 2011.“Local Expressions of Subjective Well-Being:The New Zealand Experience.”Regional Studies 45(8):1039-1058.( 1) 1)

|

| [78] |

Oswald, Andrew J. 1997. “Happiness and Economic Performance.”The Economic Journal 107(445):1815-1831.( 1) 1)

|

| [79] |

Oswald, Andrew J.and Stephen Wu.2010.“Objective Confirmation of Subjective Measures of Human Well-Being: Evidence from the U.S.A.”Science 327(5965): 576-579.( 1) 1)

|

| [80] |

Ryff, Carol D.,Burton H. Singer,and Gayle Dienberg Love.2004. “Positive Health: Connecting Well-Being with Biology. ”Philosophical Transactions-Royal Society of London Series B 359(1449): 1383-1394.( 1) 1)

|

| [81] |

Sacks, Daniel W., Betsey Stevenson, and Justin Wolfers. 2013. “Subjective Well-Being, Income, Economic Development, and Growth.”In Development Challenges in a Postcrisis World,edited by Claudia Sepuúlveda, Ann Harrison, and Justin Yifu Lin. Washinton:The World Bank:283-315.( 5) 5)

|

| [82] |

Smyth, Russell,Vinod Mishra,and Xiaolei Qian.2008. “The Environment and Well-Being in Urban China.”Ecological Economics 68(1-2): 547-555.( 1) 1)

|

| [83] |

Stiglitz, Joseph E.,Amartya. Sen,and Jean-Paul Fitoussi.2010. “Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.”Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.( 1) 1)

|

| [84] |

Stevenson, Betsey and Justin Wolfers.2008.“Economic Growth and Subjective Well-Being:Reassessing the Easterlin Paradox.”National Bureau of Economic Research, Working paper No. 14282.( 9) 9)

|

| [85] |

Tam,Tony. 2002. “Analyzing Group Inequality: The Problem of Unobserved Outcomes.”Taiwanese Journal of Sociology (28): 231-259.( 1) 1)

|

| [86] |

Urry, Heather L.,Jack B. Nitschke,Isa Dolski,Daren C. Jackson,Kim M. Dalton,Corrina J. Mueller,Melissa A. Rosenkranz,Carol D. Ryff,Burton H. Singer,and Richard J. Davidson.2004. “Making a Life Worth Living: Neural Correlates of Well-Being.”Psychological Science 15(6):367-372.( 1) 1)

|

| [87] |

Veenhoven, Ruut and Floris Vergunst.2014. “The Easterlin Illusion: Economic Growth does Go With Greater Happiness. ”International Journal of Happiness and Development 1(4): 311-343.( 2) 2)

|

| [88] |

Veenhoven, Ruut and Michael Hagerty.2006. “Rising Happiness in Nations 1946—2004: A Reply to Easterlin.”Social Indicators Research 79(3):421-436.( 5) 5)

|

| [89] |

Vendrik, Maarten C. M.2013. “Adaptation, Anticipation and Social Interaction in Happiness: An Integrated Error-Correction Approach. ”Journal of Public Economics (105): 131-149.( 1) 1)

|

| [90] |

Wang, Peigang and Tyler J. VanderWeele.2011.“Empirical Research on Factors Related to the Subjective Well-Being of Chinese Urban Residents.”Social Indicators Research 101(3): 447-459.( 2) 2)

|

| [91] |

Winship, Christopher and Robert D. Mare. 1983. “Structural Equations and Path Analysis for Discrete Data.”American Journal of Sociology 89(1) :54-110.( 1) 1)

|

| [92] |

Wolbring, Tobias,Marc Keuschnigg,and Eva Negele.2013. “Needs, Comparisons, and Adaptation: The Importance of Relative Income for Life Satisfaction. ”European Sociological Review 29(1): 86-104.( 1) 1)

|

| [93] |

Wu, Hania Fei and Tony Tam. 2015. “Economic Development and Socioeconomic Inequality of Well-Being: A Cross-Sectional Time-Series Analysis of Urban China,2003—2011.”Social Indicators Research 124(2): 401-425.( 1) 1)

|

| [94] |

Wu,Xiaogang and Jun Li. 2013. “Economic Growth, Income Inequality and Subjective Well-Being: Evidence from China.” PSC Research Report No. 13-796.July.( 4) 4)

|

| [95] |

Wunder, Christoph.2008. Adaptation to Income over Time: A Weak Point of Subjective Well-Being (October). SOEPpaper No. 130. SSRN:http://ssrn.com/abstract=1279423.( 1) 1)

|

| [96] |

Xie, Yu and Xiang Zhou. 2014.“Income Inequality in Today's China.”Proceedings of the National Academy of Sciences 111(19):6928-6933.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36