当前,体制内法治工作者1的心理压力、离职行为等现象已经成为被广泛关注的社会热点。媒体报道的一些个案和数字已充分说明这一问题的严重性。2010年3月18日,湖南省湘潭市岳塘区法院年仅38岁、“非常能干的、同事公认的具有法律理想主义气质的好法官”刘立明在出租屋内自缢身亡,遗书最后几行写道:“工作压力大,很累,不如死了算了,再见!”2011年11月5日,广东省江门市中级人民法院执行局法官刘步安从自家住所阳台纵身跳下,结束了自己年仅43岁的生命。他在给妻子的遗书中写道:“对不起!我好累,让我去照顾有病的妈妈吧!”2体制内法治工作者面临的压力造成离职行为的普遍化。据报道,2009年至2013年东莞第一法院的公务人员流失率为22%。3另有报道称,从2008年至2012年,北京市法院同期招录2053人,其中流失人员总数达到348人,占同期招录数的16.9%。4

这些现象的存在与体制内法治工作者的职业倦怠(occupational burnout)关系密切。诸多研究证实,职业倦怠与多种消极心理比如焦虑、抑郁有对应关系,会降低个体和组织绩效,并导致更多的离职行为(Jackson et al.,1987;Garden,1991;Parker and Kulik,1995;Tang et al.,2001;Rada and Johnson-Leong,2004;Kim and Stoner,2008)。因此,以了解体制内法治工作者的发展状况作为切入点研究职业倦怠具有较强的实际意义,而且有助于推进对特殊专业群体职业倦怠的研究。更重要的是,作为法治建设的重要主体,体制内法治工作者的心理状态为人们认识当代中国法治建设进程提供了重要线索。

二、文献回顾与理论框架“倦怠”或译作“衰竭”“疲溃”,最早由美国学者弗罗伊登伯格(Freudenberger,1974)于20世纪70年代提出,用以描述专业工作者在工作重压下身心俱疲的状态。倦怠研究代表人物马斯拉奇从操作上将职业倦怠定义为身处职场中的人们出现一种集情绪疲惫(exhaustion)、工作冷漠(depersonalization)以及无成就感(reduced accomplishment)于一体的综合症候,并以此为基础编制了通行的职业倦怠量表(MBI)(Maslach and Jackson,1981;Maslach and Schaufeli,1993;Maslach et al.,1996)。

解释职业倦怠的经典理论主要有社会胜任模型(social competence model)、资源保持理论(conservation of resource theory)、生态学框架(ecological framework)。社会胜任模型由哈里森(Harrison,1983)提出,在影响倦怠的诸因素中强调了对工作之胜任能力的自我感知的重要性。该理论虽然抓住了一个关键因素,但解释框架过于单一。资源保持理论的代表人物霍布福尔(Hobfoll,1993)首先将该理论应用于职业倦怠的研究,认为资源的损失(resource loss)是心理压力产生的来源之一,而职业倦怠是工作所需的资源耗尽率大于补充率时所产生的现象。晚近兴起的工作需求—资源模型(job demands-resources model)也被用以解释职业倦怠,该理论将工作条件区分为工作资源和工作需求(Bakker and Demerouti,2007;Demerouti et al.,2001),无疑深受资源保持论的影响。不过此种理论虽然解释力强,但将各类因素均纳入资源或需求之间的较量,类似于解释人口迁移现象的推拉理论,有简化之嫌,背后的理性选择假定也忽视了人们认知结构的复杂性,对环境与个体的互动机制也缺乏关照。生态学框架的代表人物是卡罗尔和怀特(Carroll and White,1982),他们认为职业倦怠是一种生态学上的功能失常现象。该理论强调的是有机体及其所处环境之间的相互关系,因此研究职业倦怠不能从单一环境或个人因素入手,而要从不同层面的环境因素与个人的交互作用的动态视角去把握。生态理论视角相对综合,不过其涉及因素庞杂,如何落实于经验研究是个问题。

从各类职业群体倦怠的经验研究来看,在操作层面,大量的研究主要关注的是如下一些具体变量:(1) 个人心理特质,如抗逆力(Strümpfer,2003)、心理资本(Avey et al.,2009;Peng et al.,2013)、应对方式(Leiter,1991;Winstanley and Whittington,2002)等;(2) 组织机制,如组织公平感(Moliner et al.,2005)、组织承诺(Peng et al.,2013)等;(3) 人口与社会因素,如性别(Maslach and Jackson,1985)、年龄(Maslach and Jackson,1985)、任期(Brewer and Shapard,2004)、家庭—工作角色冲突(Wang et al.,2012)、社会支持(Maslach and Jackson,1985;Halbesleben,2006)等,其中尤以个体或组织层面的心理学因素最为普遍。这些因素固然都很重要,但均属于一般化的范畴,很少涉及专业人士的特殊性。

国内的职业倦怠研究主要集中在教师、社会工作者、医护人员等专业群体。对于法治工作者尤其是法官、检察官职业倦怠的研究寥寥无几。马慧(2015)对包括196名法官的调查发现,该群体的职业倦怠状况比较严重,不过社会支持对职业倦怠的缓解作用中,积极应对方式则作为中介变量起作用。侯祎和李永鑫(2007,2008)以及侯祎等人(2008)对247名法官的一系列研究,分别考察了工作应激、应对方式、人格特征、心理控制源、社会支持与职业倦怠的关系。思路上与上述有关职业倦怠的研究一致,同样忽略了该专业群体所处的的宏观体制和历史背景。

值得注意的是,组织情境因素在职业倦怠研究中越来越重要。马斯拉奇等学者(Maslach et al.,2001)也开始强调个体与组织整合的分析框架。然而如果实际分析中仍只是一般化地、抽象地考虑组织公平、组织承诺等因素,仍不足以解释体制内法治工作者所处的情境特殊性。正如劳工或工厂研究不能还原为工业组织社会学一样(布洛维,2005),对法治工作者倦怠根源的研究也难以脱离形塑心理过程的宏观体制变迁因素,还原为“去历史化”的组织管理心理学的纯粹技术性问题。5 实际上,研究体制内法治工作者的职业倦怠问题,必须紧密结合该群体的工作特点进行分析,相关概念的测量也要从该群体的日常工作实践出发。

如果把普遍性的职业倦怠也看作一种社会痛苦(social suffering),那么自然也需要寻找其社会根源。正如布迪厄(Bourdieu et al.,1999:189-212)所研究的法国警察、基层法官、社会工作者等承担所谓“社会功能”的人员,在他们致力于应对新自由主义市场经济带来的种种问题时,在国家赋予他们繁重的、“不可能完成的任务”和他们手中掌握的十分有限的处理方式和手段之间存在矛盾,他们面临着“双重困境”(double binds)以及政府体制之内存在的“制度性自欺”(institutional bad faith)带来的“位置痛苦”(positional suffering)。这启发人们,考察法治工作者的心理过程不能脱离宏观社会结构和历史背景。

当代中国正处于法治化的进程之中。以“法律移植”和“本土资源”之争为主线,法学界关于这个话题的讨论延续至今(季卫东,2001;苏力,1996;梁治平,1997;王晨光,2012)。不过从法社会学的立场来看,更令人感兴趣的是司法实践中两种学术争论所强调的要素之间的关系模式问题。刘思达(2005)基于田野调查对此进行了概括。他发现,经过改革开放以来三十多年的法制建设,一方面中国已经建构了非常类似于西方的法律体系,法律制度外观已经具备强烈的“符号化”功能;然而另一方面,为了满足本土的政治、社会和组织秩序的多元合法性要求,在司法实践中——通过各种非正式的司法运作方式——这些法律制度的内涵被重构,导致法治部门在运作过程中面临着多元法律秩序与社会秩序所导致的合法性冲突,被移植的法律制度的外观和内涵在司法实践中开始分离。6 对此,简化起见,不妨沿用黄宗智(2007:2)在清代诉讼档案研究中提出的概念,称之为“表达”与“实践”之间的脱节。面对当代中国法治化的实践,这一区分具有重要的理论意义。当代中国正处于快速的转型过程之中,认识中国转型的特殊逻辑需要从实践出发,重点解释微观机制,寻找直面这一“真问题”的更具解释力的因素(孙立平,2005)。从法律社会学理论所谓“活法”(埃利希,2009)、“行动中的法”(Pond,1910)的基本立场出发,研究法治问题也应该重点关注法律的实践过程。由此而言,考察当代中国法治化的历史进程,不能停留于作为一项社会工程的“依法治国”(Lee,2002)的宏大叙事,而忽视在现实中发挥实质性作用的各类潜在的非正式规则与实践。作为法治建设的主体,体制内法治工作者处于司法实践最敏感的节点之上,其认知结构必定受到这种“表达”与“实践”之间的结构性张力的形塑。7本研究的基本观点是,体制内法治工作者职业倦怠产生及累积的重要根源在于工作实践中非正式的司法实践与规范化的法治理念认同之间存在的潜在冲突。

为了检验这一假设,本文引入了社会认知论(social cognitive theory)作为具体分析框架。社会认知论将心理结果视作环境、个体和行为因素之间的交互作用,认同主体能动的面向,更关注各类因素产生效果的机制。法治工作者作为一类特殊的职业群体,具有难以忽视的自主性和专业价值认同,更适合用社会认知的理论框架而非资源保持理论刺激—反应式的简化逻辑进行分析。

然而令人遗憾的是,现有的职业倦怠研究对社会认知因素的关照相对缺乏。社会胜任模式主要涉及对自我能力的认知,但还远远不够。在一些从社会认知论角度出发的职业倦怠研究中,自我效能(self-efficacy)概念是最常见的切入点(Cherniss,1993;Bresó et al.,2011)。然而实际上,只强调自我效能感是一种心理学的还原,这类因素本身就是需要解释的变量。一项明确声称从社会认知论视角分析141名运动员的研究(Lemyre et al.,2008)检验了动机配置(motivational dispositions)、感知能力(perceived ability)等多种因素对倦怠的影响,但并未考虑在特定的社会环境下认知结构中可能存在的价值冲突对倦怠的作用。

社会认知论对倦怠的病因学研究具有较大的启发。从根本上说,倦怠源于某种错位或矛盾。正如倦怠研究代表人物马斯拉奇(Maslach and Leiter,1997)给出的一个最激进的定义所揭示的,“倦怠是人们‘是什么’和‘不得不是什么’之间错位的指标,代表了一种价值、尊严、精神和意愿的侵蚀——一种人类灵魂的侵蚀”。从这个意义上,引入社会认知论中最具代表性的认知失调(cognitive dissonance)理论很有必要。所谓认知失调是指由于做了与态度不一致的行为而引发的个体的心理紧张。为了克服认知失调带来的不适,个体会采取多种办法以缓解自己的认知失调(Festinger,1957;Festinger and Carlsmith,1959)。认知失调理论突破了传统心理学行为主义的假设,使人们认识到人类行为模式的复杂性。认知失调在某些理论看来是组织或制度变迁的微观心理基础(布劳,1988:239;Rabin,1994;Bacharach et al.,1996;Jermias,2001),认知失调导致的态度变化是沟通法律变迁与社会变迁之间的重要机制(Barkan,2015:192),将该理论应用于对法治工作者这类专业群体的职业倦怠研究,体现了从实践层面对作为一项重要制度变迁的当代中国法治化进程的理论关照。

但是令人有些不解的是,尽管认知失调在社会心理学中属于最重要的理论之一,但截至目前从这个角度分析职业倦怠的经验研究尚属少数。传统上这一方面的研究主要集中于服务行业的情感失调(emotive dissonance,即要求表达的情感和自己的情绪相反)与倦怠的关系(Heuven and Bakker,2003;Chen et al.,2012;Kenworthy,2014),针对的是情感劳动中如何改善服务态度的技术性问题。情感失调可视为认知失调的扩展,但若非置于特定的情境之下,这种分析显得过于表面化和单薄。晚近马斯拉奇等学者(Leiter and Maslach,2001;Maslach et al.,2001)提出了不匹配(mismatch)模型,认为职业倦怠并非工作或个人单方面原因造成的,而是根源于个人与工作之间的匹配程度,越不匹配越容易产生倦怠。不匹配来自于报酬、控制、共同感、公平性等若干方面,价值是其中之一。近来有学者进一步认识到,“相比于工作需求,倦怠更多涉及的是价值冲突”。8这方面的经验研究也开始涌现。比如,一项对480名波兰白领工人的研究(Dyląg et al.,2013)发现,个体和组织工作价值观之间存在矛盾(value discrepancy)会增加职业倦怠。另一项针对美国109名警察的研究(Schaible and Gecas,2010)发现,价值失调(values dissonance)(操作化为个体价值与参照群体价值的不一致)及情感失调会导致更高的职业倦怠。作者在其文章结论处给出了前瞻性建议,竞争性的价值观导致的失调应作为未来职业倦怠研究的核心。

这些经验研究清楚地表明,主体认知结构中存在的冲突的确会导致倦怠,不过仍然没有明确将认知失调理论作为解释倦怠的基本框架,也未结合经验资料深入阐释具体的作用机制。值得注意的是,马斯拉奇等学者(Maslach et al.,2001)在对不匹配理论模型的表述中,提到了两种不同来源的价值冲突,分别是个人职业期望与组织价值,以及组织高远的目标表述和实际运作。但问题在于,现实之中可能难以简单地对此进行区分。例如,法治化进程中存在的“表达”与“实践”的脱节或可视为后一种情形,但这种脱节如何作用于个体认知结构并导致倦怠的具体机制还需要澄清。实际上,在当前中国法治建设的历史背景下,组织层面所“表达”的法治原则与个体秉持的法治理念同出一辙、并无矛盾,职业倦怠的重要根源在于个体价值理念与组织运作实践之间的冲突,而具体的机制则可以用经典意义上的认知失调理论来解释。

三、研究假设基于上述理论背景及认识,就体制内法治工作者的职业倦怠问题,本研究主要从以下三方面提出若干假设。

(一)“认知失调”假设在组织研究的新制度主义理论中,结构的制度化本质上是一个认知的过程,是组织内成员视其为“理所当然”(taken-for-grantedness)(Berger and Luckmann,1967)的建构过程(Zucker,1977;Zucker,1983:25;Tolbert and Zucker,1999:173)。9依照布劳以认知失调理论阐释组织权威合法化过程的逻辑,10对体制内的法治工作者而言,在现实的职业社会化、组织社会化过程中,不同的价值互相碰撞,对多数主体而言,在组织压力下,为了减少理念原则与实际行动之间的不一致,他们会不断进行心理调适,改变自身的态度(易于行为的改变),通过抬升选择对象的价值、贬低放弃对象的价值,对现实行为选择进行自我辩护,赋予自身行为合理化解释,从而恢复认知一致性。长期来看,正是在这类组织日常运作机制的情境下,体制运作逻辑成为“理所当然”的事实,身处具体组织场域之中的主体对之习以为常,组织价值内化,形成稳定的认知结构和行为惯式。11从吉登斯(1998)的结构化理论来看,这一过程既是结构合法性确立的过程,也是个体认同形成、被体制化的过程。若依据马斯拉奇的不匹配模型(Maslach et al.,2001),将个体经由上述过程表现出对现实体制更强的认同与嵌入视作个体与组织较高的匹配度的一种体现,那么在当前法治进程“表达”与“实践”相脱节、实际工作中仍存在大量不符合法治原则状况的背景之下,逻辑上应该可以推论:

假设1:实际工作中非法治化成分越多,体制内法治工作者的职业倦怠水平越低。

有这样一种说法,“对事业的信念和理想是职业倦怠的最好解毒剂”。一些经验研究已经揭示出职业倦怠与专业价值之间的关系(Edwards and Dirette,2010;Cheng et al.,2015)。在法律移植的过程中,法治在国家层面已然成为主导性的话语和符号。法治的理念也成为法治工作者专业认同的核心,其水平高低代表了法治价值规范的内化程度。从某种角度来看,价值规范也可以视为资源保存论(Hobfoll,1993)或工作需求—资源模型(Demerouti et al.,2001)中的所谓资源,工作中个体理念价值的实现可视为一种高层次需求的满足,有助于激发效能感,提高工作投入程度。因此可以推论:

假设2:体制内法治工作者的法治化理念越强,其职业倦怠水平越低。

然而现实中,实践逻辑往往与作为符号的法治原则存在距离。由于在结构化的约制作用之外个体同时具有能动性,个体之间也存在差异,体制化的效果并非整齐划一。正如阿伦森(2007:140)注意到的,尽管认知失调是一种令人不快的紧张状态,人们努力去减少它,但一些人可能比另一些人更能忍受这种不协调。对部分法治工作者来说,体制化的运作可以使主体对实际工作中存在的问题去敏,塑造出更适合司法场域实践逻辑的惯习,个体—组织匹配度增强,职业倦怠感降低。相比之下,对法治理念较强的个体来说,当遭遇实际工作中非法治化的现实而不得不在一定程度上妥协让步时,就可能出现认知失调,进而导致较强的职业倦怠。二者之间的反差越大,倦怠感就会越严重。因此,本文推论:

假设3:面对工作实践的非法治化状况,体制内法治工作者的法治理念水平越高,其职业倦怠的程度越强。12

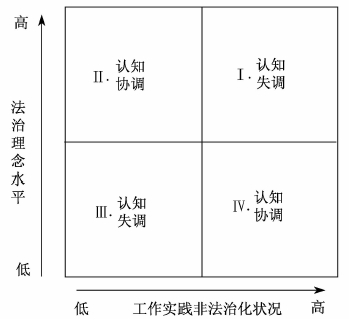

为了更直观地理解工作实践状况和法治理念水平的交互作用对认知的影响,本文做出了二者的四分图(见图 1)。两个维度交叉形成四个象限,根据上述假设,逻辑上高法治理念—高工作实践非法治化状况(象限Ⅰ)、低法治理念—低工作实践非法治化状况(象限Ⅲ)类型对应认知失调,倦怠感较高;高法治理念—低工作实践非法治化状况(象限Ⅱ)、低法治理念—高工作实践非法治化状况(象限Ⅳ)对应认知协调,倦怠感较低。

|

图 1: 法治理念水平与工作实践非法治化状况四分图 |

根据同属认知模型阵营的弗洛姆(Vroom,1964:14-28)的预期理论(expectancy theory),激励水平(motivational force)主要取决于对行动结果价值的期待(即效价,valence)和对能否实现的概率的主观估计(即期望值,expectancy)。对体制内法治工作者来说,在法治理念水平一定的情况下,对法治建设抱有信心代表了一种综合性的体制认同,这种高期望值有助于克服工作中某些负面因素的影响,降低当下的倦怠感。当然反过来这也意味着,如果个体看低未来法治建设的前景,也会将这种期待投射到当下的工作之中,导致更高水平的倦怠。因此,可以提出:

假设4:对法治建设前景信心不足,与较高水平的职业倦怠相关。

按照预期理论的逻辑,一般来讲,难度大、成功率低的目标更具重大社会意义,且能满足个体的成就需要,效价较高。然而期望并不等于现实,如果期望高于现实亦即实际结果低于期望,在正强化的情况下,会导致挫折感。更重要的是,物质条件、制度环境等非个体因素影响着主体对期望值或效价的界定,导致个人绩效的差异。因此,工作实践非法治化状况可视为一种现实的体制性因素,如果受到其钳制,即使法治建设前景具有再高的效价、主体抱有再大的期望,也难以产生有效的激励,反而由于预期与现实之间反差强烈导致主体出现较强的心理落差,甚至“期望越高,失望越大”。由此本文提出:

假设5:若体制内法治工作者对法治建设前景具有较强的信心,但实际工作中遭遇非法治化状况,则其职业倦怠感趋强。

另外,这种预期效应也可能在对法治建设前景的信心与法治理念之间的交互作用中彰显。就投身法治化进程之中的主体而言,虽然对法治建设前景的预期与法治理念兼容可满足自我实现的需要,具有高效价,但在“表达”与“实践”相脱离的结构下,对法治建设前景具有较高的期待且法治理念强的主体,更可能遭遇现实的抵牾,出现较高水平的倦怠。而且,就法治建设前景而言,不同主体的理解也存在差异。由于更可能基于现实状况理解法治前景,可以推论:

假设6:法治理念较弱但对法治建设前景充满信心的主体,职业倦怠程度更低。

(三)“社会比较”假设本研究也关注体制内法治工作者的薪酬问题,这不仅是基于控制变量的实际考量,更重要的是在倦怠根源问题上将之作为与上述认知结构问题相比照的因素。从资源保持论(Hobfoll,1993)或工作需求—资源模型(Demerouti et al.,2001)的角度来看,薪酬水平作为资源或需求的满足因素,会对职业倦怠产生影响。而努力—回报不平衡模型则明确提出,个体回报与努力程度不匹配时,即会产生工作倦怠(Bakker,2000)。根据期望理论(Vroom,1964:16、18),除了效价和期望值,激励水平也取决于各种结果(如绩效期待与相应回报)之间关联的认知态度(即工具性,instrumentality)。然而,期待的满意(效价)总是与实际的满意存在张力。主体若认为其付出与回报之间不匹配,也难于形成较高的激励水平。因此,从这些角度来看,体制内法治工作者的收入水平是一个需要关注的重要变量。

不过,从社会认知的角度来看,根据社会比较理论(Festinger,1954),人们在现实生活中定义自己的社会特征时,往往是通过与他人的比较,在一种比较的社会环境中获得意义,而非根据纯粹客观的标准来定义。在收入方面,体制内法治工作者比较的对象更可能是与之同出一门但处于体制之外的法治工作者,后者作为天然的“外部参考群体”(Stouffer et al.,1949;默顿,2006:385-452),在收入方面处于优势地位。13由此产生的“相对剥夺感”(Stouffer et al.,1949)可能加剧职业倦怠。鉴于体制内法治工作者的薪酬水平具有高度同质性,本研究使用对工作收入的主观满意度作为测量指标,以更好地体现社会比较的意涵。据此,本文提出:

假设7:体制内法治工作者对收入的满意度越低,其职业倦怠感越高。

四、数据、变量与测量 (一)数据本研究数据来自作者参与的“加强法治工作队伍建设研究”课题问卷调查。调查于2015年7月开展,采取方便抽样的方式,最终样本中符合“体制内法治工作者”定义的有效样本共171个,遍及安徽、北京、广西、河北、河南几省。研究样本主要来自检察院(77.8%)、公安局(12.4%)、法院(4.3%)、其他政府机构的法治部门(5.6%)。14其中男性有123人,占总样本的74.6%。年龄平均41.8岁(标准差为8.2)。法治工作者的文化程度均在大专以上,以大学本科为主,占81.0%。文化程度与年龄显著相关,年轻的法治工作者中,有半数为研究生及以上学历。这些数字表明,法治工作者的专业化程度达到较高水平。

需要强调的是,受制于项目条件和调查执行难度,本研究的样本并非来自全国范围的概率抽样,因此规范来讲基于目前样本估计出的指标并不具有推论到总体的意义,但本研究意在检验心理现象背后的机制,从结果来看具有较高的内部效度,也基本达到了心理学调查的要求。15

(二)变量1.因变量

本研究的因变量是职业倦怠。参考有关文献(张姝玥等,2006)对马氏工作倦怠量表服务行业版(MBI-HSS)(Maslach et al.,1996)进行了修订和简化。实测量表含15个题项,选项计分标准为0到6分,科隆巴赫内部一致性α信度系数为0.807。经因子分析,实测量表中情绪疲惫、工作冷漠、无成就感三个维度的信度系数分别为0.852、0.890和0.745。反向题调整方向,将分数加总后取均值作为职业倦怠的计量指标。分数越高,职业倦怠感越强。

2.自变量

(1) 法治理念水平。自编利克特量表(见表 1)含8个题项,选项计分为1到5分。法治理念内涵丰富,结合本研究的问题,这里主要从法治—人治的维度进行设计。经计算,α信度系数为0.686。本研究进行加总后取均值作为法治理念的计量指标。计算均值时反向题(带星标)调整方向。分数越高,法治观念越强。

| 表 1: 法治理念 |

(2) 工作实践非法治化状况。自编利克特量表(见表 2)含8个题项,选项计分为1到5分。经计算,α信度系数为0.699。与作为抽象原则的法治理念不同,该量表由一系列用以刻画日常工作行为模式的客观化表述构成,用以反映形塑体制内法治工作者行为的组织动力机制。计算均值时反向题(带星标)调整方向。分数越高,意味着工作实践中非法治化状况越严重。

| 表 2: 工作实践非法治化状况 |

(3) 对法治前景的预期。采用“您对法治建设有没有信心?”这个问题进行单项测量,选项根据信心程度从低到高分配以1到5分。

(4) 薪酬满意度。该变量属于单项测量,计分范围为1到5分,分值越高代表满意度越高。

3.控制变量

性别、年龄、任期和文化程度作为控制变量。将性别设为二分虚拟变量,女性为参照类;将文化程度设为二分虚拟变量,大专为参照类。问卷中设置了7道“司考”题目,作为对法治工作者知识水平的简单测量。按回答正确的题目数量计分,作为专业知识水平因素的代理变量引入模型。文化程度、专业知识水平因素的引入,可看作与社会胜任模型中对能力因素强调的呼应。

对于三个关键变量——法治理念、工作方式和法治信心,由于需要引入其交互项,为使结果易于解释,并避免共线性问题,进入模型之前均做中心化处理。认知失调、心理落差引发职业倦怠的假设是否成立,将通过相应变量的交互项对职业倦怠的作用在统计上是否显著来检验。

五、研究发现 (一)描述性统计调查结果显示,法治工作者的职业倦怠感值得重视。本次调查的法治工作者的职业倦怠感得分均值为2.34(标准差为0.89)。在7级评分中,若按平均数在[0,2]之间为低度倦怠、(2,5]之间为中度倦怠、(5,6]之间为高度倦怠的标准(Ivancevich and Matteson,1976),31.0%的法治工作者处于低度倦怠,64.3%处于中度倦怠。本次调查中没有高度倦怠的样本。16

| 表 3: 变量的描述统计 |

作为专业群体,体制内法治工作者整体的法治理念水平较高。法治观念量表的均值为3.81(标准差为0.65)。折算成百分制,大致相当于76分。法治知识水平均值为4.95(标准差为2.03),折算成100分,大致相当于71分。

实际工作非法治化状况测量的均值为2.49(标准差为0.60)。具体来看,体制内法治工作者实际工作中确实面临一定程度与法治原则不符的问题。例如,有22.8%的人在“遇到法律规定与领导意见相左,听从领导的意见”这一表述中选择符合。

大部分体制内法治工作者对我国法治建设的前景有信心。其中,表示有信心的占40.5%,表示有很大信心的比例为19.4%,表示没有信心的占5.0%,表示完全没有信心的比例为1.3%。另有29.4%的法治工作者选择了“说不好”。

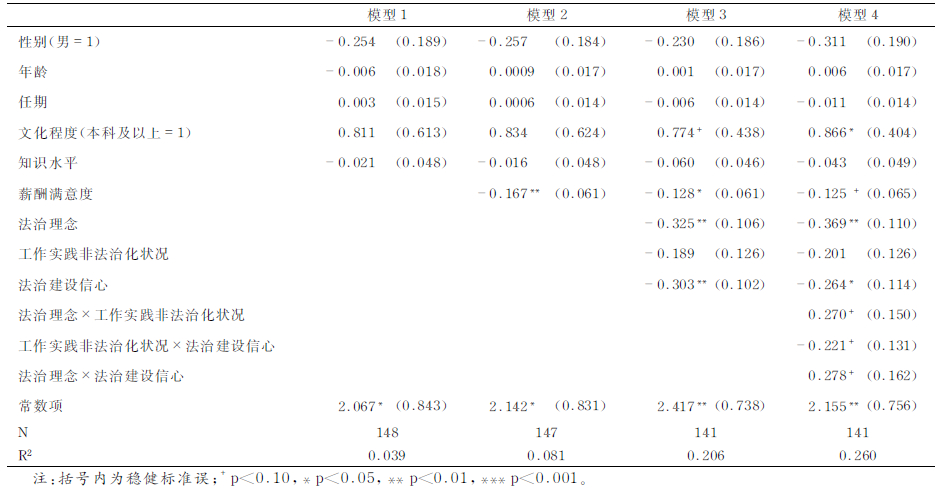

(二)多元回归模型以职业倦怠作为因变量,法治理念水平、工作实践的非法治化状况、对法治建设的信心(及三者之间的交互项)、薪酬满意度作为自变量,并控制性别、年龄、任期等背景变量,使用多元回归模型进行分析,结果如表 4所示。

| 表 4: 以职业倦怠为因变量的多元回归模型输出结果 |

1. 法治理念、工作实践非法治化状况及对法治建设信心的主效应

可以看出,法治理念主效应统计显著。较高的法治理念水平有助于降低职业倦怠程度。从模型4来看,在控制其他因素不变并考虑相关交互效应的情况下,大致是法治理念相对于平均水平每增加1分,职业倦怠(边际预测值)降低0.387分。假设2成立。

法治建设信心对职业倦怠具有负向影响。对法治建设的信心越强,职业倦怠感显著越低。假设4得到支持。从模型4来看,控制其他因素不变并考虑相关交互效应的情况下,法治信心相对于平均水平每增加1分,职业倦怠(边际预测值)降低0.256分。

就主效应来看,实际工作的非法治化状况这一变量对职业倦怠的影响在统计上不显著,假设1不成立。这似乎表明,实际工作中法治工作者面临同质性较强的组织情境,日常工作实践脱离法治原则的情况大量存在,不同行为主体的行为模式具有高度相似性,令法治工作者对其敏感度降低,普遍来讲其影响并没有投射到法治工作者的心理层面。另一方面,虽然系数不显著,但其符号为负,亦即整体来看,非法治化的工作方式对应较低水平的职业倦怠。若增加一定的样本量,系数有可能在统计上显著。17

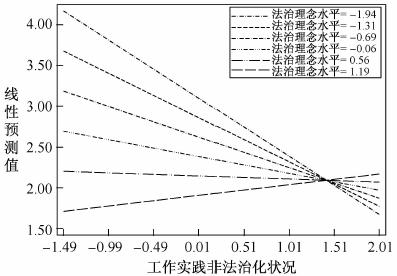

2. 法治理念与工作实践非法治化状况的交互效应

虽然工作实践的法治化水平在主效应统计上不显著,但当模型纳入法治理念与工作实践的交互作用时,交互项系数显著且为正(0.270),与假设3相符。交互效应图18(见图 2)更直观地表明,对于法治理念相对较低的主体而言,工作实践非法治化程度高,则职业倦怠水平显著更低。这意味着,在“实践”与“表达”分离的结构下,笼统而言,体制化的效果可降低主体对致倦怠因素的敏感度,这主要体现在法治理念相对较弱的群体中。具体来看,因为低法治理念—低非法治化工作实践的个体(图 2左上,对应图 1象限Ⅲ)属于认知失调状态,所以在趋势上对应高倦怠。也就是说,虽然从实践层面来看体制运作与法治原则还存在较大距离,但当前的实际状况已经令法治理念水平较低的个体表现出不适应。不过随着工作实践非法治化水平的增加,倦怠感明显降低。可以看到,低法治理念—高非法治化工作实践(图 2右下,对应图 1象限Ⅳ)的个体属于体制化程度最高的类型,认知处于协调状态,倦怠感处于最低水平。

|

图 2: 法治理念与工作实践非法治化状况的交互效应图 |

另一方面,较强的法治理念水平会对体制化力量产生一定的“阻抗”,但代价是个体不得不承受认知失调的困扰。因此可以看到,高法治理念—高非法治化工作实践的群体(图 2右上,对应图 1象限Ⅰ),其职业倦怠程度相对较高。假设3成立。不过从趋势上来看,高法治理念—低非法治化工作实践的群体(图 2左下,对应图 1象限Ⅱ),其认知仍然处于协调状态,倦怠感则相对较低。

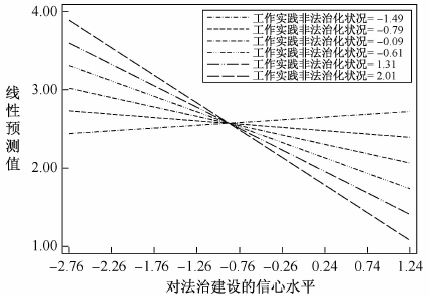

3.工作实践非法治化状况与对法治建设信心的交互效应

纳入工作实践非法治化状况和对法治建设信心的交互项之后,主效应系数保持显著,交互项系数为负(-0.221),统计上显著。结合交互效应图(见图 3)可以看到,面对实际工作中大量的非法治化状况,对法治建设不抱希望的主体,正是职业倦怠最强的类型(图 3左上)。这与假设5正好相反,其原因是实际工作中的非法治状况可能打击了主体对法治化建设的信心。19由于本研究使用的是截面数据,假设推导中的因果关系对于初始状态可能成立,也就是说在开始阶段对法治建设抱有信心,但后来遭遇的非法治化现实可能导致高倦怠,由此也导致信心降低。所以作为结果,在工作实践非法治化水平较高的个体中,出现了低信心对应强倦怠的情况。另一方面,从趋势上看,若这类个体对法治建设的信心增加,倦怠感会显著降低(图 3右下)。

|

图 3: 工作实践非法治状况与法治建设信心交互效应图s Fig.3 |

必须指出的是,对比上面两种情况,严格来讲,工作实践的非法治化水平高并不构成将上述两种情况涉及的个体归为同一类别的分类依据,原因在于不同主体对“信心”的理解可能存在差异,这与具有客观标准的法治理念有所不同。在后一种情况(即工作实践非法治化状况高且对法治建设信心强)的个体身上,更显著地体现了体制化对主体认知结构的形塑。以下现象也能进一步支持这个判断:大致以信心水平均值为界,均值以下,实际工作非法治化水平越高,倦怠感越高;均值以上,实际工作非法治化水平越高,倦怠感越低。

从结果来看,涉及对法治建设信心因素的问题要比预想的要加复杂,有待进一步研究加以澄清。不过总的来说,对于职业倦怠,法治建设信心水平与工作实践非法治化状况的交互效应还是显著的。从交互作用图来看,二者的强度对比越鲜明,对倦怠感的影响越大。但随着实际工作非法治化水平的降低,法治建设的信心与职业倦怠之间的关系弱化。

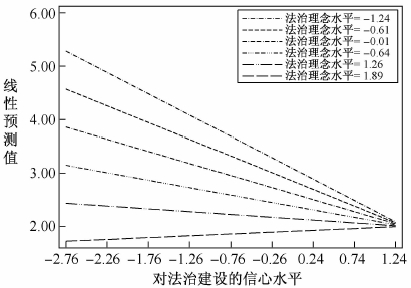

4.法治理念与对法治建设信心的交互效应

加入法治理念和对法治建设的信心的交互项后,法治理念和对法治建设的信心的主效应依然保持统计显著,交互项系数符号为正(0.278)且显著,假设6得到证实。

交互作用图(见图 4)直观地表明,法治理念水平较低的主体,职业倦怠感较强,但随着对法治建设信心的增加,职业倦怠逐渐降低。然而,可能是因为现实中某些因素(比如具有更强的反思性)的作用,在法治理念水平高的法治工作者中,对法治建设前景抱有信心,无助于降低职业倦怠。从拟合线的走势上来看,体制内法治工作者对法治建设的信心对职业倦怠有微弱的抬升作用。20该结果似乎也暗示,由于法治理念水平不同,法治工作者群体对法治建设信心概念的理解存在差异。

|

图 4: 法治理念与法治建设信心交互效应图 |

5.收入满意度

收入满意度与职业倦怠呈负向关系,且统计显著。控制其他因素的情况下,可以看到,收入满意度越低,职业倦怠感越强。假设7得到支持。从判定系数的变化情况来看,收入满意度大概解释了职业倦怠的5%。

6.其他变量

从回归模型的输出结果可以看出,文化程度与职业倦怠在统计上存在显著关系。从偏回归系数的符号来看,相对于大专文化程度,大学及以上文化程度的体制内法治工作者有更高的职业倦怠感。法律知识水平的偏回归系数在统计上不显著。如果将文化程度、法律知识水平作为能力的代理变量,该结果似乎与社会胜任模型有出入,本研究的结果是对工作更高的胜任能力似乎不仅不直接构成降低主体倦怠感的因素,反而可能加重其职业倦怠。这也间接证明了认知因素对体制内法治工作者职业倦怠的重要影响。

在多元回归模型中,控制了其他变量后,性别、年龄、任期等变量对职业倦怠的影响在统计上均不显著,表明职业倦怠在体制内法治工作者群体中较为普遍。结合上文的分析,这在某种程度上也意味着职业倦怠在很大程度上植根于价值观领域,而与个体一些外在的社会特征关系不大。

7.小结

从模型判定系数来看,本文考虑的体制化及各类认知因素总和起来大概解释了职业倦怠20%左右的变差。21这意味着,对体制内的法治工作者来说,理念、期望与现实之间的冲突是引发该职业群体倦怠的重要因素。另外,本文假设的几个效应中,相对来说,理念与现实冲突造成的“认知失调”对职业倦怠的作用更强,相关变量交互项的偏回归系数绝对值反映的作用大小及p值代表的显著性水平均说明这一点。

因此,总的来说,无论何种类型的个体,认知协调对应着较低的职业倦怠,而认知失调则对应着较高的职业倦怠。在现有的分析框架下,这意味着体制化正是构成二者对应关系的重要组织动力机制,并条件性地给予“体制化”假设(H-1)以正面支持,也就是说,通过一定的组织与社会机制降低成员的认知失调水平,的确可以增进个体的组织认同,强化结构合法性。

然而,从研究结果来看,该结论并非适用于全体成员。若将此横截面数据近似地视为历时采集,则可以说体制化作用的效果在于:一方面令低法治理念的个体认知协调;另一方面也导致高法治理念的个体出现认知失调。不过从回归拟合线的斜率来看,体制化在形塑主体认知方面具有强大的作用,以至于后一方面的效果远逊于前一方面。因此,整体而言,考虑到个体在法治理念水平上的差异,体制化形塑主体认知的逻辑(无论结果是认知协调或认知失调)还是成立的。但可以看到,在控制了相关变量及考虑交互作用后,实际工作的非法治化水平对于职业倦怠的边际效应大致是,前者相对于平均水平每增加1分,后者降低0.134分,明显低于主效应(-0.201)。这意味着虽然体制化可以降低认知失调进而减少职业倦怠,但由于法治理念等因素的“阻抗”作用,其效力打了折扣。

实际上,体制化逻辑和法治理念因素分别代表了促进工作投入22、降低职业倦怠的两个不同甚至截然相反的方向。从模型结果来看,控制了相关变量及核心自变量的交互作用后,对比模型中的几个认知因素,法治理念对职业倦怠的影响(绝对值)最大(-0.387)。有关图示(图 2、图 4)也表明,虽然更容易与现实相抵牾、信心受到冲击,但可能是因为存在一种正强化机制,总体而言,法治理念水平更高的个体对应更低的职业倦怠,而且相比之下,倦怠感并不因为遭遇现实因素的约制而呈现急遽的上升(假定个体在心理素质方面的水平基本一致)。这意味着,正是秉持法治理念的法治工作者的坚守和执着,构成了推进当代中国法治化事业的重要基石。

六、结论与讨论“当很多法官说案多人少的时候,我却觉得是老百姓打官司太难,法官太多;当很多法官说责任追究不应终身制的时候,我却觉得我们的司法还没有有效的责任追究;当有些法官说律师不配合工作的时候,我却觉得不是万不得已,有几个律师愿意得罪法官。……我觉得我该辞职了”,长沙市芙蓉区法院法官阳曙文在他2015年12月12日的辞职信中这样写道。23虽然只是个案化表述且可能过于极端,但从认知失调的角度来看,这段话典型地反映出部分体制内法治工作者所面临的法治理念与工作实践之间的冲突,以及专业群体内部的分化。

这一点在本研究中得到验证。以往相关主题(不管是自上而下的治理还是自下而上的抗争)的法学或社会学的研究,重点关注的是法治“表达”与“实践”的结构性张力之下不同主体外在化的策略行动,对主体认知结构的分析以定性为主,相对缺乏以治理者为对象的、量化的研究。本研究以职业倦怠为切口,在此方面进行了尝试。结果表明,引起体制内法治工作者职业倦怠的一个重要根源是法治理念与工作实践之间的冲突引起的认知失调或心理落差。当然,并非所有体制内法治工作者均出现职业倦怠。虽身处同样的制度环境,但由于认知与体制的交互作用,不同类型的主体呈现程度各异的倦怠感。不过总的来说,认知失调增加了职业倦怠,而认知协调则与较低的职业倦怠相对应。在理论层面,该结论为对特殊专业群体职业倦怠的研究提供了更丰富的思路,并为从认知角度分析职业倦怠提供了一个基于特定社会历史和制度背景的经验案例。

更重要的是,这一发现为我们从微观的主体角度捕捉当代中国法治化进程提供了一条线索。体制内法治工作者的职业倦怠,正是作为一种组织机制而存在的体制化实践与作为一种价值规范而存在的法治化原则两种逻辑彼此交织于主体认知结构中的反映。尽管这种现象不可能完全消除,但严重的失调总是令人不适。除非因为某种原因(比如心理素质强大或感知力缺乏),少数人可以长期容忍甚至适应失调的状态(或可视作一种统计上的调节效应),而无需关注因此出现的内外部压力,否则按照费斯廷格的假定(Festinger,1957;Festinger and Carlsmith,1959),大多数主体都会倾向于保持自身的内在一致性。这正是从认知层面推进结构变革的动力机制所在。正如巴卡拉克等人(Bacharach et al.,1996)所强调的,驱动一致化的力量解释了策略选择理论“抗拒变迁”(resistance to change)、组织生态学“惰性”(inertia)等概念中的非理性成分。就现状而言,如果组织成员偏好认知协调而尽力避免失调,那么他们就会抵制变迁或挑战已发生的变迁。若坚持以法治化为旨向,那么体制化的实践逻辑则代表了一种现实的保守性力量。对体制内法治工作者认知结构的分析结果已然表明:一方面,科层体制存在巨大惯性,保守性力量仍然保持着压倒性的优势地位;另一方面,促进变革的力量也伴随着对现代法治观念的倡导而萌生,尽管不得不面对巨大的阻力。这两种力量的对比关系映射出当代中国法治化建设的现实图景。

基于本文的研究发现,体制内法治工作者职业倦怠较为普遍。从根源上来讲,物质激励因素固然会影响到职业倦怠,然而同样不容忽视的是,在特定的体制背景和组织机制下,专业理念、前景预期、工作模式等因素也对职业倦怠有显著作用。这些因素并非独立起作用,而是条件性的。其间的潜在冲突是导致体制内法治工作者职业倦怠不可忽视的因素。因此,降低体制内法治工作者职业倦怠的关键也许不在于简单地提高工资待遇或者进行个别性的心理疏导,而在于消除导致该群体认知失调或心理落差的结构性因素。具体措施如创建并保证符合法治原则的职业环境,包括减少行政干预、尊重法治工作者的专业自主性、保证司法的独立性,等等。当然,一个重要的前提是,这些都与缩小“表达”与“实践”之间的分离,实质地推进法治化进程密不可分。

最后需要指出的是,本研究在这个主题上还仅仅是一个初步的探索。任何研究都有自己的特定角度,尤其是对职业倦怠这样的复杂心理现象。本研究主要是从社会认知理论出发检验相关因素的作用机制,并未对与职业倦怠有关的理论进行系统的检验,也未涉及更多其他可能的风险或支持因素,如应对方式、社会支持等。此外,受限于客观条件,针对这类职业群体的调查实施难度很大,本次研究所用的数据样本容量较小且并非规范的概率抽样,因此用该研究结论推论总体在方法论上存在障碍。基于规范的大规模抽样,对法治工作者的职业发展问题进行系统性的调查和研究是后续工作的重点。

注释:

1. 本研究所谓“体制内法治工作者”,指的是法官、检察官、警察、司法员等实际执法、司法人员,不包括律师、企业法务。在比较的意义上,本文将后者统称为“体制外法治工作者”。本次调查对象也不含立法者、法学教育与研究人员。在当代中国研究中,体制内外的区分具有重要的理论意义。再分配体制之下,体制内外或单位等级、类型,意味着不同的治理框架、机会结构,进而也形塑参与主体不同的观念和行为模式。

2. 一项针对中基层法官的调查(龚小玲、张庆林,2008)发现,中基层法官心理状况明显不如普通人群,存在着相当程度的心理问题和症状,主要表现在躯体化、强迫、忧郁、焦虑、敌对、偏执等方面。另一项对检察官的调查(陈欢、罗大华,2012)也发现,检察官自我效能感低于普通人,而抑郁程度却显著高于普通人。

3. 参见南方都市报电子版,“东莞第一法院法官办案量大 年流失率超22%”,2014年1月7日, http://wen.oeeee.com/a/20140107/1087731.html。

4. 参见沈念祖,“流失的年轻法官”,《经济观察报》,2014年2月24日。

5. 正如萨拉森(Sarason,1983)所批评的,美国心理学典型地是一种个体与社会—历史情境无关的心理学。有学者在研究职业倦怠时称萨拉森的立场为社会—历史视角,强调社会而非个体或组织的效应对倦怠积淀的影响(Byrne,1999:18)。

6. 当然这种出于研究主题需要而进行的简化式借用忽略了很多细节。按照法律多元论(Merry,1988)的主张,与一种抽象法治原则相对应的,是其他多种秩序类型。本研究所谓实际工作的非法治化状况,仅仅是按照规范意义上的法治原则对实际工作中的某些表现所做的衡量,并不代表其没有存在的现实性与合理性。

7. 正如布迪厄(布迪厄、华康德,1998:11-15;布尔迪厄,2004:1-11)所主张的,在社会结构和心智结构之间存在着对应关系,为了消解一般社会学与社会心理学之间的虚假对立,需要结合客观结构与主观性情倾向进行分析。

8. 参见Leiter,“Agreement on Values:The Pivotal Issue for Burnout v. Work Engagement”, http://www.workengagement.com/index.php/component/content/article/37-op/6awls/133-agreement-on-values-the-pivotal-issue-for-burnout-v-work-engagement-sp-4697,浏览于2015年12月1日。

9. 正如迈耶和罗恩(Meyer and Rowan,1977)指出的,传统的组织研究关注组织的理性化,却忽视了韦伯强调的组织合法性问题。制度学派看重制度或环境对组织的制约作用,强调组织与文化环境、社会规范、认知框架等的一致性(Meyer and Scott,1983;Scott,2008)。由此来看,法治原则构成体制建构合法性的重要来源,法治建设可视为对外部合法性要求的回应。不过此种意义上的合法性主要是一种外在考虑,由于重点是作为实体的组织,大量组织研究都是从外在合法性的角度出发,组织内在合法性问题研究则十分少见。当然,二者存在差异(Singh et al.,1986)(尤其是主体不同),但认知过程对于合法性建构来说同样重要。

10. 交换论者布劳(1988:239-242)在这个问题上借用了认知失调理论。他认为,在管理人员强制下级服从的情况下,个体处于获得利益的价值和服从的代价的压力之下,可能选择服从并将行为合理化,而下属之间的沟通、群体压力等社会过程则将个体的合理化改造为共同的价值和规范取向。结果群体成员们将强制性规范内部化,在看似自愿的基础上,实现了结构性强制。这种社会规范甚至以文化的形式传承下来。

11. 正如刘思达(2007)所观察和概括的,虽然经过努力近些年来司法队伍的专业化水平得到改善,但问题在于,“即使所有的法官都科班出身,接受了西方的法治理念,在一个具有强烈行政化和本地化色彩的司法环境中,他们在法学院里学来的那些空洞的名词也很可能将被纷繁芜杂的日常工作消磨殆尽”。

12. 如果考虑到可能存在的选择性问题,那么进入体制的选择性和人员的流动现象实际上只可能强化这样一个趋势,并导致潜在的认知失调程度比本文考虑的情况还要高,因此总体上有助于支持本文的基本观点。

13. 这一点从体制内法治工作者较高的离职率也能反映出来。从本次调查结果来看,问及近期是否有离职意向,近1/5(19.1%)的法治工作者给出了肯定的回答。另有12.9%表示说不好。没有离职意向的占68.0%。在有离职意向的人中,46.4%打算做律师。就收入满意度来说,体制内法治工作者对收入感到满意的比例仅为19.3%,而体制外法治工作者的收入满意度为50.0%。

14. 此次调查所获样本中检察官占大多数,法官样本严重不足。虽然同属体制内法治工作者,组织环境有较大共性,不过由于法官身处审判抉择的情境,更接近司法场域中实践层面不同力量较量的焦点位置,更可能面临价值冲突,可以推断,若法官占样本主体,本研究的结论在趋势会更强。从单因素方差分析来看,在职业倦怠得分上,检察官为2.45,法官为2.26,警官为2.05,政府部门司法人员为1.81,检察官和法官之间的差异在统计上不显著,但二者与警官及政府部门司法人员相比,则差异显著。

15. 现实中可以看到,心理学的研究多是方便抽样且样本量不大。正如斯塔诺威克(Stanovich,2005:184)指出的,心理学研究多是基础研究,用来验证人类行为背后机制的理论。在这类研究中,被试是不是随机抽样以及研究情境是否有代表性并不是特别重要,因为这些研究关注的重点是验证某一理论其预测的普遍性。甚至为了将研究中的关键变量分离出来并控制无关紧要的变量,情境是故意设置的。这恰恰是心理学的长处。

16. 与公安、检察院、法院、司法行政机关的工作者相比,体制外法治工作者中,65.2%的受访者处于低度倦怠,34.8%处于中度倦怠。

17. 模型3中偏回归系数为-0.189,相应p = 0.137;模型4中偏回归系数为-0.201,相应p = 0.112,与p=0.1的临界水平接近。

18. 使用Stata中margings和marginsplot命令绘制,纵轴代表特定自变量及其交互项对因变量的边际预测值。

19. 简单做前者对后者的线性回归,系数为-0.375,在p=0.01水平上统计显著。

20. 在模型中加入法治理念水平、对法治建设的信心以及工作实践非法治化水平这三个变量的交互项,偏回归系数统计不显著,因此并未将其纳入最终模型。从实际结果来看,是否加上该交互项,不会对回归模型产生明显影响。

21. 使用Ramsey方法对模型4进行遗漏变量检验,不能拒绝没有省略(非线性)变量的假设;使用Link方法,预测值平方项偏回归系数不显著,不能拒绝模型不存在误设的假设。

22. 受到所谓积极心理学潮流的影响,近来一些研究从反方向重新分析职业倦怠问题,强调了所谓“工作投入”(work engagement)的重要性。一些研究强调,高工作投入对应低职业倦怠,二者是一个问题的两个侧面(Maslach and Leiter,1997),或者至少是负相关的关系(Russell and Carroll,1999)。

23. 参见新浪微博: http://m.weibo.cn/2093591281/3954284821213069/,浏览于2016年3月18日。

| [1] |

阿伦森,艾略特.2007.社会性动物[M].邢占军,译.上海:华东师范大学出版社.( 1) 1)

|

| [2] |

埃利希,欧根.2009.法社会学原理[M].舒国滢,译.北京:中国大百科全书出版社.( 1) 1)

|

| [3] |

布尔迪厄,皮埃尔.2004.国家精英:名牌大学与群体精神[M].杨亚平,译.北京:商务印书馆.( 1) 1)

|

| [4] |

布迪厄,皮埃尔、卢瓦克·华康德.1998.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛、李康,译.北京:中央编译出版社.( 1) 1)

|

| [5] |

布劳,彼得.1988.社会生活中的交换与权力[M].孙非、张黎勤,译.北京:华夏出版社.( 1) 1)

|

| [6] |

布洛维,迈克.2005.制造甘愿:垄断资本主义劳动过程的历史变迁[M].林宗弘,等,译.台北:群学出版社.( 1) 1)

|

| [7] |

陈欢、罗大华.2012.检察官心理健康状况实证调查研究[J].时代法学(3):29-35.( 1) 1)

|

| [8] |

龚小玲、张庆林.2008.中基层法官心理健康状况调查结果分析[J].中国健康心理学杂志(1):88-90.( 1) 1)

|

| [9] |

侯祎、李永鑫.2007.法官工作倦怠情况及其相关因素[J].中国心理卫生杂志(11):787-790.( 1) 1)

|

| [10] |

侯祎、李永鑫. 2008.法官工作倦怠与社会支持的关系[J].环境与职业医学(4):383-385.( 1) 1)

|

| [11] |

侯祎、唐永、李永鑫.2008.法官工作倦怠与人格特征、心理控制源的关系[J].中国临床心理学杂志(4):397-398.( 1) 1)

|

| [12] |

黄宗智.2007.清代的法律、社会与文化:民法的表达与实践[M].上海书店出版社.( 1) 1)

|

| [13] |

吉登斯,安东尼.1998.社会的构成:结构化理论大纲[M]. 李康、李猛,译.北京:生活·读书·新知三联书店.( 1) 1)

|

| [14] |

季卫东.2001.法治中国的可能性——兼论对中国文化传统的解读和反思[J].战略与管理(5):1-15.( 1) 1)

|

| [15] |

梁治平.1997.乡土社会中的法律与秩序[G]//乡土社会的秩序、公正与权威.王铭铭、王斯福,主编.北京:中国政法大学出版社:425-480.( 1) 1)

|

| [16] |

刘思达.2005.法律移植与合法性冲突——现代性语境下的中国基层司法[J].社会学研究(3):20-51.( 1) 1)

|

| [17] |

刘思达.2007.法律变革的困境——当代中国法制建设反思[J].领导者(15):22-29.( 1) 1)

|

| [18] |

马慧.2015.社会支持对法官职业倦怠的影响:应对方式的中介效应[J].中国临床心理学杂志(3):552-555.( 1) 1)

|

| [19] |

默顿,罗伯特.2006.社会理论和社会结构[M].唐少杰、齐心,译.南京:译林出版社.( 1) 1)

|

| [20] |

Stanovich,Keith.2005.与“众”不同的心理学[M].范照、邹智敏,等,译.北京:中国轻工业出版社.( 1) 1)

|

| [21] |

苏力. 1996. 法治及其本土资源[M]. 北京:中国政法大学出版社.( 1) 1)

|

| [22] |

孙立平.2005.社会转型:发展社会学的新议题[J].社会学研究(1):1-24.( 1) 1)

|

| [23] |

王晨光.2012.法律移植与转型中国的法制发展[J].比较法研究(3):25-35.( 1) 1)

|

| [24] |

张姝玥、许燕、蒋奖.2006.Maslach倦怠量表——服务行业版在警察中的修订及应用分析[J] . 中国心理卫生杂志(2):85-88.( 1) 1)

|

| [25] |

Avey,James B.,Fred Luthans, and Susan M. Jensen. 2009. “Psychological Capital:A Positive Resource for Combating Employee Stress and Turnover.” Human Resource Management 48(5):677-693.( 1) 1)

|

| [26] |

Bacharach,Samuel B.,Peter Bamberger, and William J. Sonnenstuhl. 1996. “The Organizational Transformation Process:The Micropolitics of Dissonance Reduction and the Alignment of Logics of Action.” Administrative Science Quarterly 41(3):477-506.( 2) 2)

|

| [27] |

Bakker,Arnold B.,Christel H. Killmer,Johannes Siegrist,and Wilmar Schaufeli. 2000. “Effort-reward Imbalance and Burnout among Nurses.” Journal of Advanced Nursing 31(4):884-891.( 1) 1)

|

| [28] |

Bakker,Arnold B. and Evangelia Demerouti. 2007. “The Job Demands-Resources Model:State of the Art.” Journal of Managerial Psychology 22(3):309-328.( 1) 1)

|

| [29] |

Barkan,Steven. 2015. Law and society:An introduction. New York:Routledge.( 1) 1)

|

| [30] |

Berger,Peter L. and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality:A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York:Anchor Books.( 1) 1)

|

| [31] |

Bourdieu,Pierre,et al. 1999. The Weight of the World:Social Suffering in Contemporary Society. Stanford:Stanford University Press.( 1) 1)

|

| [32] | Bresó,Edgar,Wilmar B. Schaufeli,and Marisa Salanova. 2011. “Can a Self-Efficacy-Based Intervention Decrease Burnout,Increase Engagement,and Enhance Performance? A Quasi-Experimental Study.” Higher Education 61(4):339-355. |

| [33] |

Brewer,Ernest W. and Leslie Shapard. 2004. “Employee Burnout:A Meta-Analysis of the Relationship Between Age or Years of Experience.” Human Resource Development Review 3(2):102-123.( 1) 1)

|

| [34] |

Byrne,Barbara. 1999. “The Nomological Network of Teacher Burnout:A Literature Review and Empirically Validated Model.” In Understanding and Preventing Teacher Burnout:A Sourcebook of International Research and Practice,edited by Roland Vandenberghe and Michale Huberman. Cambridge:Cambridge University Press:15-37.( 1) 1)

|

| [35] |

Carroll,Jerome X. and William L. White. 1982. “Theory Building:Integration Individual and Environmental Factors within an Ecological Framework.” In Job Stress and Burnout: Research, Theory, and Intervention Perspectives,edited by Whiton S. Paine. Beverly Hills,CA:Sage:41-60.( 1) 1)

|

| [36] |

Chen,Zigang,Hongwei Sun,Wing Lam,Qing Hu,Yuanyuan Huo,and Jian An Zhong. 2012. “Chinese Hotel Employees in the Smiling Masks:Roles of Job Satisfaction,Burnout,and Supervisory Support in Relationships Between Emotional Labor And Performance.” The International Journal of Human Resource Management 23(4):826-845.( 1) 1)

|

| [37] |

Cheng,Fang,Ai Feng Meng,and Tao Jin. 2015. “Correlation between Burnout and Professional Value In Chinese Oncology Nurses:A Questionnaire Survey.” International Journal of Nursing Sciences 2(2):153-157.( 1) 1)

|

| [38] |

Cherniss,Cary. 1993. “Role of Professional Self-Efficacy in the Etiology and Amelioration of Burnout.” In Professional Burnout:Recent Developments in Theory And Research,edited by Wilmar B. Schaufeli,Christina Maslach,and Tadeusz Marek. Philadelphia,PA:Taylor and Francis:135-149.( 1) 1)

|

| [39] |

Demerouti,Evangelia,Arnold B. Bakker,Friedhelm Nachreiner,and Wilmar B. Schaufeli. 2001. “The Job Demands-Resources Model of Burnout.”Journal of Applied Psychology 86(3):499-512.( 3) 3)

|

| [40] |

Dyląg,Anna,Magdalena Jaworek,Waldemar Karwowski,Ma1gorzata Kożusznik, and Tedaus Marek. 2013. “Discrepancy between Individual and Organizational Values:Occupational Burnout and Work Engagement among White-Collar Workers.” International Journal of Industrial Ergonomics 43(3):225-231.( 1) 1)

|

| [41] |

Edwards,Heather and Diane Dirette. 2010. “The Relationship between Professional Identity and Burnout among Occupational Therapists.” Occupational Therapy in Health Care 24(2):119-129.( 1) 1)

|

| [42] |

Freudenberger,Herbert. 1974. “Staff Burn-Out.”Journal of Social Issues 30(1):159-165.( 1) 1)

|

| [43] |

Festinger,Leon. 1954. “A theory of Social Comparison Processes.” Human relations 7(2):117-140.( 1) 1)

|

| [44] |

Festinger,Leon. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. CA:Stanford University Press.( 2) 2)

|

| [45] |

Festinger,Leon and J. M. Carlsmith. 1959. “Cognitive Consequences of Forced Compliance.” The Journal of Abnormal and Social Psychology 58(2):203-210.( 2) 2)

|

| [46] |

Garden,Anna-Maria. 1991. “Relationship between Burnout and Performance.” Psychological Reports 68(3):963-977.( 1) 1)

|

| [47] |

Halbesleben,Jonathon. 2006. “Sources of Social Support and Burnout:A Meta-Analytic Test of the Conservation of Resources Model.” Journal of Applied Psychology 91(5):1134-1145.( 1) 1)

|

| [48] |

Harrison,David.1983. “A Social Competence Model of Burnout.” In Stress and Burnout in the Human Service Professions,edited by Barry A. Farber. New York:Pergamon:29-39.( 1) 1)

|

| [49] |

Heuven,Ellen and Arnoald Bakker. 2003. “Emotional Dissonance and Burnout among Cabin Attendants.” European Journal of Work and Organizational Psychology 12(1):81-100.( 1) 1)

|

| [50] |

Hobfoll,Stevan. and John Freedy. 1993. “Conservation of Resources:A General Stress Theory Applied to Burnout.” In Professional Burnout:Recent Developments in Theory and Research,edited by Wilmar B. Schaufeli,Christina Maslach,and Tadeusz Marek. Philadelphia,PA:Taylor & Francis:115-133.( 3) 3)

|

| [51] |

Ivancevich,John M. and Michael T. Matteson. 1976. Stress Diagnostic Survey(SDS):Comments and Psychometric Properties of a Multidimensional Self-report Inventory. Houston,TX:FD Associates.( 1) 1)

|

| [52] |

Jackson,Susan E.,Jon A. Turner,and Arthur P. Brief. 1987. “Correlates of Burnout among Public Service Lawyers.” Journal of Organizational Behavior 8(4):339-349.( 1) 1)

|

| [53] |

Jermias,Johnny. 2001. “Cognitive Dissonance and Resistance to Change:The Influence of Commitment Confirmation and Feedback on Judgment Usefulness of Accounting Systems.”Accounting,Organizations and Society 26(2):141-160.( 1) 1)

|

| [54] |

Kenworthy,Jared,Cara Fay,Mark Frame,and Robyn Petree. 2014. “A Meta-Analytic Review of the Relationship between Emotional Dissonance and Emotional Exhaustion.” Journal of Applied Social Psychology 44(2):94-105.( 1) 1)

|

| [55] |

Kim,Hansung and Madeleine Stoner. 2008. “Burnout and Turnover Intention among Social Workers:Effects of Role Stress,Job Autonomy and Social Support.” Administration in Social Work 32(3):5-25.( 1) 1)

|

| [56] |

Lee,Ching Kwan. 2002. “From the Specter of Mao to the Spirit of the Law:Labor Insurgency in China.”Theory and Society 31(2):189-228.( 1) 1)

|

| [57] |

Leiter,Michael. 1991. “Coping Patterns as Predictors of Burnout:The Function of Control and Escapist Coping Patterns.” Journal of Organizational Behavior 12(2):123-144.( 1) 1)

|

| [58] |

Leiter,Michael and Maslach Christina. 2001. “Burnout and Quality in a Sped-up World.” The Journal for Quality and Participation 24(2):48-51.( 1) 1)

|

| [59] |

Lemyre,Pierre-Nicolas,Howard K. Hall,and Glyn C. Roberts. 2008. “A Social Cognitive Approach to Burnout in Elite Athletes.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 18(2):221-234.( 1) 1)

|

| [60] |

Maslach,Christina and Susan E. Jackson. 1985. “The Role of Sex and Family Variables in Burnout.” Sex roles 12(7-8):837-851.( 2) 2)

|

| [61] |

Maslach,Christina and Susan E. Jackson. 1981. “The Measurement of Experienced Burnout.” Journal of Occupational Behavior 2(2):99-113.( 1) 1)

|

| [62] |

Maslach,Christina and Wilmar B. Schaufeli. 1993. “Historical and Conceptual Development of Burnout.”In Professional Burnout:Recent Developments in Theory and Research,edited by Wilmar B. Schaufeli,Christina Maslach,and Tadeusz Marek. Philadelphia, PA:Taylor & Francis:1-16.( 1) 1)

|

| [63] |

Maslach,Christina,Susan E. Jackson,and Michael P. Leiter. 1996. Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto,CA:Consulting Psychologists Press.( 2) 2)

|

| [64] |

Maslach,Christina and Michael P. Leiter. 1997. The truth about burnout:How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco,CA:Jossey-Bass.( 2) 2)

|

| [65] |

Maslach,Christina,Wilmar B. Schaufeli,and Michael P. Leiter. 2001. “Job Burnout.” Annual review of psychology 52(1):397-422.( 4) 4)

|

| [66] |

Merry,Sally Engle. 1988. “Legal Pluralism.” Law and Society Review 22(5):869-896.( 1) 1)

|

| [67] |

Meyer,John W. and Brian Rowan. 1977. “Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony.” American journal of sociology 83(2):340-363.( 1) 1)

|

| [68] |

Meyer,John W. and Scott W. Richard.1983.Organizational Environments:Ritual and Rationality. Beverly Hills:Sage.( 1) 1)

|

| [69] |

Moliner,Carolina,Vicente Martínez-Tur,José M. Peiró,José Ramos,and Russell Cropanzano. 2005. “Relationships between Organizational Justice and Burnout at the Work-Unit Level.” International Journal of Stress Management 12(2):99-116.( 1) 1)

|

| [70] |

Parker,Patricia A. and James A. Kulik. 1995. “Burnout,Self-and Supervisor-Rated Job Performance,and Absenteeism among Nurses.” Journal of Behavioral Medicine 18(6):581-599.( 1) 1)

|

| [71] |

Peng,Jiaxi,Xihua Jiang,Jiaxi Zhang,Runxuan Xiao,Yunyun Song,Xi Feng,Yan Zhang,and Danmin Miao 2013. “The Impact of Psychological Capital on Job Burnout of Chinese Nurses:The Mediator Role of Organizational Commitment.” PLoS ONE 8(12):e84193.( 2) 2)

|

| [72] | Pound,Roscoe. 1910. “Law in Books and Law in Action.” American Law Review 44:12-36. |

| [73] |

Rada,Robert E. and Charmaine Johnson-Leong. 2004. “Stress,Burnout,Anxiety and Depression among Dentists.” The Journal of the American Dental Association 135(6):788-794.( 1) 1)

|

| [74] |

Rabin,Matthew. 1994. “Cognitive Dissonance and Social Change.” Journal of Economic Behavior & Organization 23(2):177-194.( 1) 1)

|

| [75] |

Russell,James A. and James M. Carroll. 1999. “On the Bipolarity of Positive and Negative Affect.”Psychological Bulletin 125(1):3-10.( 1) 1)

|

| [76] |

Sarason,Seymour. 1983. “School Psychology:An Autobiographical Fragment.” Journal of School Psychology 21(4):285-295.( 1) 1)

|

| [77] |

Schaible,Lonnie M. and Viktor Gecas. 2010. “The Impact of Emotional Labor and Value Dissonance on Burnout among Police Officers.” Police Quarterly 13(3):316-341.( 1) 1)

|

| [78] |

Scott, Richard. 2008. Institutions and Organizations:Ideas and Interests. Thousand Oaks:Sage.( 1) 1)

|

| [79] |

Singh,Jitendra V.,David J. Tucker,and Robert J. House.1986. “Organizational Legitimacy and the Liability of Newness.” Administrative Science Quarterly 31(2):171-193.( 1) 1)

|

| [80] |

Stouffer,Samuel A.,Edward A. Suchman,Leland C. Devinney,Shirley A.Star,and Robin A. Williams. 1949. The American Soldier:Adjustment during Army Life(Vol. I). Princeton:Princeton University Press.( 1) 1)

|

| [81] |

Strümpfer,Deo J. W. 2003. “Resilience and Burnout:A Stitch that Could Save Nine.” South African Journal of Psychology 33(2):69-79.( 1) 1)

|

| [82] |

Tang,Catherine So-Kum,Wing-Tung Au,Ralf Schwarzer,and Gerdamarie Schmitz. 2001. “Mental Health Outcomes of Job Stress among Chinese Teachers:Role of Stress Resource Factors and Burnout.” Journal of Organizational Behavior 22(8):887-901.( 1) 1)

|

| [83] |

Tolbert,Pamela S. and Lynne G. Zucker. 1999. “The Institutionalization of Institutional Theory.” In Studying Organization:Theory and Method,edited by Stewart R. Clegg and Cynthia Hardy. Sage:169-184.( 1) 1)

|

| [84] |

Vroom,Victor. 1964. Work and motivation. San Francisco. CA:Jossey-Bass.( 2) 2)

|

| [85] |

Wang,Yang,Li Liu,Jiana Wang,and Lie Wang. 2012. “Work-Family Conflict and Burnout among Chinese Doctors:The Mediating Role of Psychological Capital.” Journal of Occupational Health 54(3):232-240.( 1) 1)

|

| [86] |

Winstanley,Sue and Richard Whittington. 2002. “Anxiety,Burnout and Coping Styles in General Hospital Staff Exposed to Workplace Aggression:A Cyclical Model of Burnout and Vulnerability to Aggression.” Work & Stress 16(4):302-315.( 1) 1)

|

| [87] |

Zucker,Lynne. 1977. “The Role of Institutionalization in Cultural Persistence.” American Sociological Review 42(5):726-743.( 1) 1)

|

| [88] |

Zucker,Lynne. 1983. “Organizations as Institutions.” In Research in the Sociology of Organizations,edited by Samuel B. Bacharach. Greenwich,CT:JAI Press:1-47.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36