2. 中山大学社会学与人类学学院;

3. 中山大学社会学与人类学学院

2. School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-Sen University;

3. School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-Sen University

社会学家和人口学家长期感兴趣于社会的代际流动:即看个人的社会地位多大程度上取决于其家庭出身。换言之,理解不平等的问题关键是要看人们代际流动是减弱还是增强了代际间的职位、报偿和地位的固化关系。通常来看,代际间高的流动比例会减轻社会的不平等程度,而高的代际地位维持比例则会放大一个社会位置的成本和优势,从而增加社会的不平等程度(Mare,2011)。如果代际的维持会因多代效应而增强的话,这种逻辑会更加真实。例如,一个孩子可以从他社会地位较高的祖父母那里获取优势而不用管他父母的社会地位。质言之,多代效应的强度对于不平等议题来说是一个固有的问题,不管是讨论财富、健康、知识还是生存机会。梅尔(Mare,2011)指出,当前的代际流动研究通常局限于两代之间,而忽视了祖代成员和其他扩大家庭成员的影响。他认为,基于核心家庭的研究可能只适合于特定的社会背景,忽视了家庭世系在生产和维持社会不平等方面的重要性。与欧美发达国家中核心家庭占主导地位不同,亚洲社会中扩大家庭的作用更为突出,家庭成员的代际流动更可能受到祖代的影响。正如有学者指出的那样,如果多代效应真的存在的话,那么应该能在亚洲社会被证实(Zeng and Xie, 2014)。

中国无疑是一个扩大家庭或者扩大家庭成员间互相支持占主要地位的社会(Chu and Yu, 2010),祖代对孙代的影响可能更为直接。然而,目前中国的代际流动研究无法绕开这样一个问题,即中国经历了从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转型,这一制度变迁或社会转型对社会流动必然会产生重大影响。中国学者从社会转型的角度对代际流动的模式和机制进行了诸多讨论(李路路, 2003,2006;李春玲,2005;高勇,2009;李煜,2009;李路路、朱斌,2015),但他们的讨论主要是在两代人之间,缺乏多代流动的视角。基于此,本文从多代流动的角度重新探讨转型背景下中国的代际流动问题,检验当下中国的代际流动是否存在多代效应。本文利用2012年的中国劳动力调查数据对上述观点进行了检验。研究发现,祖代对孙代初职获得的影响主要存在于“80后”“90后”这两个年龄段出生的人群,1而对于之前出生的人群并无显著影响,当代中国的代际流动效应已从两代之间扩展到三代之间。

二、文献回顾目前代际流动的领域中绝大多数的研究都基于两代人:父母和孩子。与此相比,只有少量的研究探索三代及以上家庭的代际流动模式(Ridge,1973;Goyder and Curtis, 1977;Beck,1983;Denham and Smith, 1989;Warren and Hauser, 1997;Erola and Moisio, 2007;Roksa and Potter, 2011;Sharkey and Elwert, 2011;Jaeger,2012;Lindahl et al., 2012;Chan and Boliver, 2013;Modin et al., 2013;Mare,2014;Zeng and Xie, 2014)。多代流动的研究之所以较少受到社会学家的重视,是因为一方面由于经验数据的缺乏,另一方面是由于部分学者否认存在多代的直接继承效应,即认为资源的代际传递只存在于两代之间。在研究代际流动的理论视角中,“工业化假设”(industrialization hypothesis)认为工业化与资本主义的兴起将带来更多的社会流动(Goldthorpe,1964;Blau and Duncan, 1967;Erikson and Goldthorpe, 1992;Piketty,2000),个体职业地位的获得主要依赖于个体的教育水平;技术和工业的发展导致劳动分工的细化,新产业的出现以及职业结构和地位结构的多样化必然导致社会的高流动率。按照“工业化假设”的设想,社会的机会结构将趋于平等化,社会呈现开放的特征而代际再生产的特征将减弱甚至直至消失。早期有关多代流动的社会学研究基本都遵循着工业化假设(Duncan,1966;Glass,2001;Prais,1955),即认为不存在多代流动的直接效应,自致性因素特别是教育水平才是造成职业分层的最重要因素。因此,这些学者认为,代际流动是一个马尔科夫过程——社会地位只受到上一代的影响,换句话说,祖父母和孙代子女社会地位存在联系是因为祖父母影响了父母,而父母又影响到孙代子女。如果代际影响确实是一个马尔科夫过程,那么多代影响的复杂过程就可以简化为父母与子女的关系。一些经验研究也支持这样的结论,这些研究在控制了父母的特征之后发现,祖父母对孙代子女影响的净效应不显著(Hodge,1966;Warren and Hauser, 1997;Erola and Moisio, 2007);贝克与托马斯模型(Becker-Tomes Model,参见Becker and Tomes, 1986)则从多代流动效应的稳定性这一角度出发指出,家庭社会地位的代际流动存在高度的不稳定性,代际之间的传递效应是易“挥发”的。

但是,也能找到很好的理论和事实支持相反的结果。这种理论和事实主要是从祖父母绕开父母直接投资于孙代子女的角度出发的。梅尔(Mare,2011)的文章认为,许多与流动相关的资源(财富等)具有可持续性并且可以在多代之间直接传递,此外,其他的一些社会设置,例如家庭居住隔离、财富继承制度、遗产对大学教育获得的影响等,会放大代际的累积优势或劣势,尤其是对于社会底层和社会顶层的人来说这一影响更为明显。甘斯(Gans,2011)则从社会贫困再生产的角度进行分析,他认为人们的贫困存在着多代传递效应,祖代的贫困将影响孙代。禾丝顿(Hällsten,2014)亦认为,社会不平等存在着多代持续效应,一是因为父代的特征如资源、榜样、能力与知识会影响子代的地位获得,且如果祖代拥有类似的特征会增强这种影响效应;二是家庭内部的有效社会关系对社会转移的影响有赖于更大的家庭环境,扩大家庭可能更有策略地提升后代在劳动力市场中所需的资源以及从家庭外获得的工作机会等,这些可以通过职业传统、教育、雄心、祖代的榜样等起作用;三是即使祖父母已经去逝,但是他们所创造或维持的财富将使得孙代从中获益。此外,还有一些祖父母直接投资于孙代子女的证据,例如,在英国,近半的祖父母每周至少看望一次他们的孙代,接近三分之一的在职母亲家庭依靠祖父母提供非正式的小孩抚养(Hawkes and Joshi, 2007);而在孙代子女长大之后,富裕的祖父母们将会为他们的教育提供财政支持。又如,有学者估计,在法国22%的孙代子女得到祖父母直接的财政支持,一些出身好的祖父母们还会为其孙代子女找工作动用社会关系(Arrondel and Masson, 2001)。

一些基于经验数据的研究确实发现了多代效应的存在。有学者分析了西班牙的祖父母对孩子质量的强烈净效应(Iglesias and Riboud, 1988);林达尔及其同事(Lindahl et al., 2012)运用瑞典多年份的三代人的收入数据和四代人的教育获得数据发现,基于多代估计的代际继承效应比基于两代的估计结果更明显,这意味着基于两代估计的代际继承效应被低估了,多代流动的结果扩大了代际继承性,代际流动并不遵循马尔科夫过程;还有学者通过分析英国三个世代的数据发现,父母—子女的流动模式在本质上受到祖父母社会地位的影响,祖父母和孙代子女社会地位之间存在着净相关(Chan and Boliver, 2013);禾丝顿(Hällsten,2014)对瑞典社会代际流动的研究发现,即使在控制了父代的特征后,祖代的财富对孙代(表兄妹)的教育获得仍然存在显著影响,社会不平等存在着多代效应,等等。

正如梅尔(Mare,2011)所说,也许多代效应不是一个“要么全有,要么全无”的问题。对同一个社会的不同时期、不同群体的研究结果可能会不一样,需要更多的经验数据来发现其复杂性。中国社会为多代流动效应的检验提供了可能。一方面,中国是一个扩大家庭占有重要地位的社会,祖代对孙代的看护、抚养现象普遍存在,祖代对孙代的影响可能远远大于西方社会,例如谢宇等人(Zeng and Xie, 2014)利用中国农村的数据发现,同住祖父母的教育显著影响孙代的教育;另一方面,中国社会正经历着剧烈的社会转型,这种社会结构转型无疑冲击着代际流动的模式。在社会转型视野下,学者们主要试图回答代际流动的模式是如何变化的,社会地位再生产的机制是怎样的,以及不同社会阶层的流动模式有何不同这三个主要的问题。一般认为,社会主义意识形态下的国家庇护流动机制能够增加社会流动,该机制通过政治干预改变社会不平等的结构,弱化家庭背景在代际传递中的作用;通过政策方式,对社会弱势群体在升学、就业、职位分配和精英吸纳等方面给予各种庇护和照顾(李煜,2009)。白威廉(Parish, 1981,1984)收集的大陆向香港的移民数据,以及布劳等人(Blau and Ruan, 1990)对1986年天津数据的分析,都支持这种观点;另外邓忠和特雷曼(Deng and Treiman, 1997)利用1982年人口普查数据对男性在教育成就方面相关性的研究后发现,尽管父代的特征对教育程度的影响在持续减弱,但是这种减弱是短暂的,持续的减弱是由于社会结构变化和市场化造成的。但是也有相反的发现,周雪光等人(Zhou et al., 1998)的研究认为,社会主义改造并没有如理论预期的那样增加社会的流动,或者社会主义改造对社会流动的增加只是暂时性的;李路路(2003)利用1998年北京、无锡和珠海三个城市的调查数据也发现,中国城市社会中的阶层流动模式是以再生产为主要特征的,且这种再生产的特征在社会转型的前后得以延续,即社会转型前后代际关系模式没有显著差异。最新的一项研究则发现,虽然新中国成立以来总体流动率逐步上升,但在各个时期内代际流动的主导模式都是代际继承,由此认为未来中国存在阶层固化的可能性(李路路、朱斌,2015)。然而遗憾的是,这些研究都局限于两代,中国代际流动是否由两代扩展到三代并没有得到重视。

回顾以上的研究结果,本文发现研究者要评估社会转型对社会分层与流动的影响变得很困难。康文林和李中清(Campbell and Lee, 2003,2008,2011)认为,在扩大家庭占主导地位的中国社会,目前聚焦于两代的社会流动研究应该将关注点向更大的亲属网络扩展。他们的研究采用辽宁省历史户口登记数据与现代的当地人口回顾性数据相结合的方法,从血缘亲属群体的视角分析了代际流动,研究发现,尽管建国以来辽宁地区的政治、社会和经济状况发生了多次具有深远意义的变革,但是这些变革并没有对社会分层与流动产生太大的影响,其惯例和范式变动不大,当地社会表现出非常强的持续性。他们认为这种持续性的背后机制是同世系中的知识、行为、倾向以及其他无形资产的传播,这些无形资产使得人们在不同的环境中都能取得成功。

基于上述梳理,考虑到多代的影响,以及新中国成立后所经历的急剧的社会变迁,这种多代流动效应是否存在于中国社会?如果存在,多代流动的基本模式是什么?职业地位获得的机制是什么?不同出生世代的多代流动模式是一样的吗?缘于此,本文的任务就是利用大型调查数据检验中国的代际流动是否存在多代效应。

三、数据、变量与分析策略 (一)数据本文使用的数据来自于中山大学“中国劳动力调查”(China Labor Force Dynamic Survey,简称CLDS)2012年的调查。2012年是该项目的第一次调查,在中国29个省市(除港澳台、西藏、海南外)成功完成村居问卷303份,家庭问卷10 612份和劳动力个体问卷16 253份。CLDS调查聚焦于中国劳动力的现状与变迁,调查内容包括受访者的教育史、工作史、迁移史、健康、社会参与、经济活动、基层组织参与等。尤其是对受访者家庭成员的工作史的调查,为本文分析多代职业流动状况提供了数据支持。以户主为主线,问卷追溯了其祖代的最后一份职业、阶级出身、教育程度,其父代在不同时期的职业类型,以及被访者的工作史等。

本文使用孙代的初职作为研究对象,而祖代与父代皆使用的是其最后的职业类型。之所以使用被访者的初职而不是现职作为分析对象,主要是因为相同世代初职的入职时间相近,某一特定时期的市场结构只影响世代的初职获得,这样时期效应和世代效应相互重合(梁玉成,2007),与转型时间有关的效应简化为年龄效应和世代效应(AC);而现职的获得还存在一个代内流动的问题,受初职获得以及流动时的时期效应的影响,还存在年龄—世代—时期效应(APC),这就使得研究需要使用更复杂的模型(如APC模型)分离出年龄效应、世代效应才能进行时期比较。但是,CLDS2012数据并不是面板数据,并不适合进行APC模型分析。理论上,以个体的最终职业成就作为分析对象是最理想的,这样更能真实地反映代际流动的模式和效应。而使用初职作为分析对象存在一定的局限性,因为初职并不能反映个体的流动经历、劳动力市场的制度设置等对多代流动过程的影响,无法判断这些制度因素和个体流动因素是否会改变多代流动的模式以及增强或降低多代流动的效应。初职中存在的多代继承模式和效应在终职或者现职中可能并不存在,当然也可能更为明显,对此的理论解释和流动机制的分析也可能不一样。虽然初职具有一定的局限性,但是初职获得在一定程度上也能反映出社会的流动模式。因此,考虑到初职分析的可行性、便利性和数据本身的局限,本文选择被访者的初职作为分析对象。

父代职业以父亲最近一份职业来测量。理论上父代职业地位最好选择父母职业地位更高的一方作为变量纳入分析中,以及被访者初次入职前父母的职业阶层作为参照对象,但是CLDS 2012只对父亲的出身、职业史进行了询问,父亲职业史中只有初职和现职(或最后一份职业)的缺失值是最少的,中间多次职业转换过程的回答缺失值过多,考虑到数据质量和样本的完整性,同时受访者参加工作时父代也已到中年,职业已经相对稳定,用现职或最后一份职业来测量的误差不会太大。CLDS 2012只询问了受访者爷爷最后的职业类型,虽然国外的多代流动研究中涉及祖母和外祖父母的职业,但正如学者指出,中国社会仍是一个父系占主导地位的社会(Chu and Yu, 2010),因此,本文以被访者祖父的最后职业阶层来测量祖代的职业地位。剔除从未工作以及三代人相关变量有缺失的样本,最后进入分析的有效样本共计4 495个。

(二)分析策略1. 职业结构与分类

分析社会分层与代际流动的一个重要任务就是对社会分层的结构进行划分,即对占据不同职业位置的劳动力进行阶层划分。关于职业与社会分层结构有两种基本的理论视角:等级论和阶层论。职业等级论关注的是对资源的占有量和社会声望的高低;职业阶层论关注的是职业过程中的权力,这种权力表现为对生产资料、组织权威和专业技能的占有(李路路、朱斌,2015)。本文使用的分析视角是职业阶层视角,之所以使用这一视角是因为中国经历了经济改革和转型,以资源和社会声望为基础的职业等级发生了很大变化,这意味着不同时期的同一职业可能归属于不同的阶层,不具有可比性;而以权力关系为核心的阶层结构相对稳定,不同时期的同一职业更具有可比性,适合长时段的代际流动分析。

在职业阶层分类体系的研究和具体运用中,戈德索普等人以雇佣关系、权威、技能和部门作为潜在的分类标准,把职业分成9大类(转引自Erikson et al., 1979);也有学者将职业阶层分为四大类:专业和管理层、技术非体力职业层、技术体力职业层与非技术体力职业层(Chan and Boliver, 2013);李路路和朱斌(2015)在分析当代中国的代际流动模式中把职业阶层划分为五类和三类:五类分别是管理者阶层、专业技术阶层、一般非体力劳动阶层、工人阶层和农民阶层;三类则把前后两类分别合并,形成高级非体力劳动阶层(管理工作者和专业技术者)、一般非体力劳动阶层(办事人员、企业白领和非体力一般技术工作者)和体力劳动阶层(主要包括农民和其他体力非技术职业)。理论上,有足够的数据支撑的话,分类越详细越有助于文章的分析。但由于受调查数据样本规模的限制,为了避免各代的职业阶层分布频数出现过多的零值,从而造成分析结果的不稳定性,本文将采用前述的三阶层划分法:高级非体力阶层(Ⅰ)、一般非体力阶层(Ⅱ)和体力劳动阶层(Ⅲ)。

2. 世代与变迁

研究中国的代际流动与社会分层,一个不能回避的问题就是中国社会所经历的转型。如何在统计上测量社会转型或社会变迁,目前尚未有非常有效的方法。一个通常的做法是用时期变量衡量社会变迁的不同阶段,即把社会变迁或制度转型的“时间”作为最重要的变量之一(李路路,2003)。在典型的市场转型研究中,学者们通常将转型的过程划分为不同的时期,以区分市场化改革和现代化(工业化)的效应,制度转型或社会变迁的分界点的选择则各自存在细微的差异。另一种方法是采用世代划分的方法,对不同的世代进行比较。因为相同世代的人们初次进入劳动力市场的时间差别不会太大,经历着基本相似的社会历史事件。为了比较在社会变迁的不同阶段三代的代际流动模式及其职业地位获得的机制,本文根据孙代的出生年份划分为五个世代:世代1是新中国成立之前的出生者(1940—1949),世代2出生于1950年至1959年,世代3出生于1960至1969年,世代4出生于1970至1979年,世代5出生于1980年到1997年。2考虑到样本数量,3本文选择十年而不是五年或更少作为一个世代,这种方法既有其缺陷但也有其好处:一是方便与社会上关于的“60后”“70后”“80后”等不同群体的财富分配与机会不平等的常识进行有效的比较;二是以经济制度转型作为分割点(如1979年)的划分方法已经很难把握当代的代际流动模式,经济体制改革后不同时期的代际流动模式很可能不一样,多世代划分的方式一定程度上可以克服这一缺陷。本文分析的重点不是社会经济制度的特定转型(如在某一特定时点前后进入工作)对多代流动的影响,而是关注不同世代群体的职业地位流动模式。

3. 模型选择:对数线性模型与定序logistic模型

如前文所述,本文的目的是探索中国多代流动的模式以及多代职业地位再生产的机制。关于多代流动的分析方法,从最近的文献来看主要使用的是对数线性模型、次序逻辑斯蒂克模型和线性回归模型,例如有学者使用对数线性模型分析多代流动模型,再辅以定序logit模型分析三代的净效应(Chan and Boliver, 2013);或者直接使用线性回归模型分析教育和收入的三代效应(Wightman and Danziger, 2014);或只使用对数线性模型进行分析(Hertel and Groh-Samberg, 2014)。本文主要借用陈和玻利瓦尔(Chan and Boliver, 2013)的分析方法,通过使用对数线性模型用来把握不同世代群体的多代流动模式,检验祖代与孙代之间是否存在显著的净相关。通过对不同模型的拟合优度进行比较,进而选择合适的多代流动模式。但是通过对数线性模型即使发现祖代—孙代存在净关联的模式适合于某一世代群体,也存在着另外的一个问题,即由于把职业阶层分成三大类,祖代—孙代之间的显著的净效应可能是由于测量误差造成的,一旦考虑到更多的父代特征,这种净效应可能并不存在。因此,在使用对数线性模型分析之外,本文使用回归的方法,把孙代的职业阶层获得作为因变量,祖代的职业阶层作为自变量,同时控制父代的职业阶层、政治身份教育成就等父代特征以及孙代的个体特征,分析多代流动中祖代对孙代影响的净效应。因此,本文将使用对数线性模型与定序logistic模型来分别验证中国多代流动模式以及祖代职业阶层对孙代职业地位获得的影响。

在对数线性模型的饱和模型中,包括三个变量:祖代职业阶层(G)、父代职业阶层(F)以及孙代职业阶层(C)。Fijk为期望频数,i=1,2,3;j=1,2,3;k=1,2,3。饱和模型的公式为:

| $\log \left({{F_{ijk}}} \right)= \lambda + \lambda _i^G + \lambda _j^F + \lambda _k^C + \lambda _{ik}^{GC} + \lambda _{ij}^{GF} + \lambda _{jk}^{FC} + \lambda _{ijk}^{GFC}$ |

建立饱和模型的目的是对模型中的各种关系进行筛选,祖代—孙代之间的关联是本文关注的重点。若祖代—孙代之间不存在显著关联,则可以认为祖代职业阶层并不影响孙代职业阶层的获得;否则,则认为祖代—孙代之间存在相关。在对变量关系进行筛选后,本文随后考虑代际流动中经常使用的几种模型:条件独立模型(祖代—孙代无关模型)、祖代—孙代关联模型、准独立模型(quasi-independence)与单一关联模型(uniform association),比较不同模型的拟合优度。最后,使用定序logistic模型进一步分析不同世代孙代职业地位获得的多代效应。

四、模型结果与解释 (一)数据的描述分析表 1显示的是不同出生世代祖—父—孙三代人的职业阶层分布。简单而言,随着时间的变化,中国体力劳动阶层的人数比例在减少,高级非体力阶层(Ⅰ)与一般非体力工作阶层(Ⅱ)的人数均有不同程度的增加。应该说,随着工业化的推进以及经济体制改革后产业结构的不断变化,劳动力市场的职业结构日益多样化和复杂化,从而出现如表 1所描述的职业阶层分布的高度变化。这种流动可能更多的是工业化带来的劳动分工发展的结果,即如布劳、邓肯(Blau and Duncan, 1967)与戈德索普(Goldthorpe,1964)所认为的工业化的发展必然会带来更多的社会流动。另外,值得注意的是,一般非体力工作阶层所占的比例越来越大,这种中间职业阶层的崛起很可能增加社会的流动性,降低多代的影响效应;但这并不意味着特定出生世代不存在多代的继承优势,因为在最近的出生世代中,三代人中从事高级非体力职业、一般非体力职业的比例都有一定程度的上升。

| 表 1: 祖代—父代—孙代职业分布(单位:%) |

表 2显示的是,在不控制父代职业阶层的情况下,祖代职业到孙代职业的流出表。以祖代职业阶层为Ⅰ为例,五个世代孙代流入到Ⅰ的比例分别为37.5%、12.50%、22.58%、47.37%、45.05%,代际继承的比例经历了先下降后上升的趋势;同样以祖代职业是Ⅱ为例,在任何一个世代,代际继承的比例都在55%以上;如果祖代职业是Ⅲ,这种代际继承的比例则逐渐下降,从世代1的63.79%下降到世代5的8.83%。这说明代际继承的比例在高级非体力职业阶层中经历了先下降后上升、一般非体力职业阶层代际继承明显以及体力劳动职业阶层代际继承比例下降的趋势。

| 表 2: 祖代—孙代职业流出表(未控制父代职业)(单位:%) |

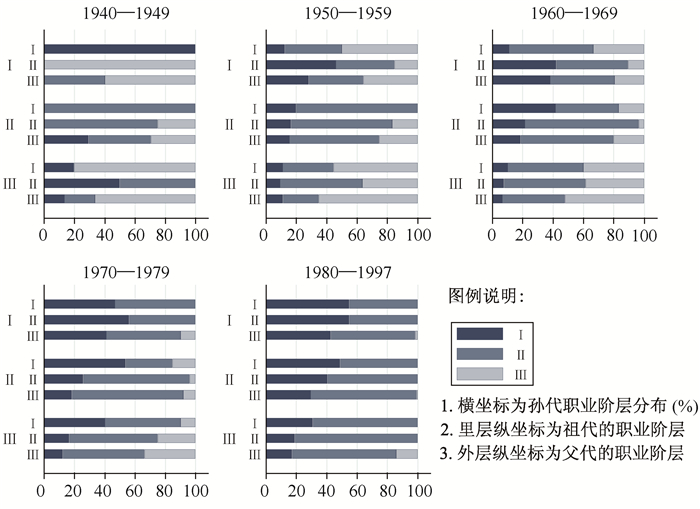

表 3显示的是,在控制父代职业阶层的情况下,祖代职业—孙代职业的流出表,图 1是相对应的流出比例图。观察图 1可以发现,祖代—父代职业阶层最高的群体,其后代的职业获得在不同的世代存在明显的差别。例如对于祖代和父代为高级非体力职业阶层的后代(图 1中每幅图中第一个条形图),世代1(1940—1949)表现出高度继承性,世代2(1950—1959)和世代3(1960—1969)则呈现低度继承性,世代4(1970—1979)与世代5(1980—1997)的继承性再次上升;祖代—父代为一般非体力职业阶层的后代(图 1中每幅图中第五个条形图),除出生于解放前的那代人,四个世代维持中间阶层的比例都很高,向下流动的比例低;祖代—父代为体力劳动职业阶层的后代(图 1中每幅图中最后一个条形图),停留在相同职业位置的比例逐渐下降,向上流动的比例逐渐上升。因此,随着社会的变迁,高职业阶层群体的多代流动经历了从高继承性到低继承性,后来(近来)又再次出现高继承性的特征;中间职业阶层的多代流动则一直保持较高的继承性,低职业阶层群体多代流动不明显,向上流动的机会上升。

| 表 3: 给定父代职业下祖代—孙代职业流出表(单位:%) |

|

图 1: 给定父代职业阶层下祖代—孙代的流出率 |

1. 模型的选择与拟合优度比较

(1)四种模型的选择

正如费瑟曼等人(Featherman et al., 1975)对工业化假设的批评所指出的:流动率很可能只是反映了社会分层模式的表面现象。且通过该研究可知,已有的关于代际流动模式的研究,通常考虑多个对数线性模型来对数据进行拟合,从而找出最能拟合数据的模型。本文主要考虑以下四种对数线性模型:一是条件独立模型(祖代—孙代无关联),这一模型假定不同世代下祖代职业阶层对孙代职业阶层获得不存在影响效应,祖代—孙代之间相互关系独立,故而缺乏祖代—孙代之间的交互项。其模型的数学形式如下:

| $\log \left( {{F_{ijk}}} \right) = \lambda + \lambda _i^G + \lambda _j^F + \lambda _k^C + \lambda _{ij}^{GF} + \lambda _{jk}^{FC}\left( {{\rm{CI模型}}} \right)$ |

二是祖代—孙代关联模型,模型假定祖代职业阶层对孙代职业阶层存在净效应,故而加入了祖代—孙代之间的交互项,模型的统计形式为:

| $\log \left( {{F_{ijk}}} \right) = \lambda + \lambda _i^G + \lambda _j^F + \lambda _k^C + \lambda _{ij}^{GF} + \lambda _{jk}^{FC} + \lambda _{ik}^{GC}\left( {{\rm{GC模型}}} \right)$ |

三是准独立模型(Quasi-independence)。准独立模型假设两代之间存在影响效应,且这种影响效应主要是对角线效应,即继承效应,公式为:$\log \left( {{F_{ijk}}} \right) = \lambda + \lambda _i^G + \lambda _j^F + \lambda _k^C + \lambda _{ij}^{GF} + \lambda _{jk}^{FC} + \lambda _{ik}^{GC}\delta \left( {{\rm{QI模型}}} \right)$,当i=k时δ=1,当i≠k时δ=0;

四是单一关联模型(uniform association),由于使用的职业阶层在变量形式上是次序变量,可以简化为一个单一的参数来表示它们之间的关系。公式为:

| $\log \left( {{F_{ijk}}} \right) = \lambda + \lambda _i^G + \lambda _j^F + \lambda _k^C + \lambda _{ij}^{GF} + \lambda _{jk}^{FC} + \beta \lambda _{ik}^{GC}\left( {{\rm{UA模型}}} \right)$ |

(2)模型的拟合优度比较

非饱和模型的拟合优度检验结果见表 4,从BIC值、对数似然卡方值以及模型之间的比较结果显示,不同世代之间具有不同的多代流动模式。具体而言,无论使用哪一个流动模型都不能很好地拟合出生于新中国成立之前的这批人的数据,这些模型与饱和模型相比,都存在显著差异,原因可能是这批人的父代生活在民国初期,其祖代则大部分生活在清朝末年,绝大部分是农民或体力劳动者,中间职业阶层或者职业上层的比例过小,样本分布中出现频数过小(零值)会导致拟合不稳定。对于出生世代为2和3的群体,四个模型都能较好拟合数据,但与条件独立模型相比,随后的三个模型并没有显著改进,即并不能认为祖代对孙代的职业阶层存在显著的净效应。而对于出生世代为4和5的群体来说,条件独立模型(CI)并不能很好地拟合数据,与饱和模型相比存在显著差异;而祖代—孙代关联模型(GC)则可以很好地拟合数据(QI模型与UA模型也拟合地很好,但与GC模型相比不存在显著改进),与饱和模型相比不存在明显差异,即明显地发现祖代对孙代的职业阶层获得存在净效应。因此,祖代—孙代的关联效应在早期的世代里表现得不明显,但是在最近的两个世代中,这种关联效应显著存在。

| 表 4: 模型拟合的结果比较分析 |

1. 定序logit模型

如前文所述,祖代对孙代初职获得的效应在不同世代群体之间存在差异,20世纪70年代出生的群体与80年代出生群体的初次职业阶层与祖代职业阶层存在显著净关联。然而,这种净关联效应只控制了父代的职业因素,并没有控制父代的其他特征,如政治身份、教育水平等,这种净关联效应可能是虚假的。为了更加深入地分析祖代、父代对孙代职业阶层的影响,本文选择使用定序logit模型来分析孙代初职获得的影响因素。

表 5比较了五个出生世代的特征。其中,因变量为孙代的职业阶层。按照从低到高的顺序,重新定义三种职业阶层:1=低端体力工作者阶层(底层),2=低端一般非体力工作者阶层(中层),3=高端非体力工作者阶层(上层)。核心解释变量包括祖代的职业阶层、父代特征、孙代的人力资本,控制变量为孙代的性别、年龄。从描述结果来看,相邻世代的年龄差距在十年左右,世代之间的差异部分来源于抽样变异,如世代1(1940—1949)与世代2(1950—1959)中女性比例较少,可能的原因是当时女性工作参与率低,无工作经历的女性较多,大部分女性不在分析样本中。其他变量的变化反映出五个世代成员经历了本质不同的机遇。最为明显的是世代1(1940—1949)中孙代的平均受教育年限是5.72年,相比较,世代5(1980—1997)中孙代的平均受教育年限是10.76年,可以看出,教育机会随着时间的推移不断增长。

| 表 5: 回归模型变量分布 |

在分析了不同世代群体的人力资本和职业阶层差异的基础上,接下来本文检验职业阶层获得模式的世代差异。表 6是对五个出生世代分别进行回归的结果。

| 表 6: 定序logit回归模型的分析结果 |

2.结果分析

(1)祖代的效应

李路路(2006)指出,一旦一个社会的分层秩序得以形成,它就会通过再生产机制和统治机制使这一秩序延续下去,因而社会流动模式表现为继承性的特征。很明显,如果这一分层秩序存在的时间达到一定的程度,这种优势或劣势就会通过再生产和统治机制而逐渐累积,从而表现出代际流动的多代效应。从实证结果来看(表 6),在控制了父代和孙代特征后,祖代对孙代的初职获得始终具有正向影响。也就是说,祖代的职业阶层越高,孙代进入高职业阶层的可能性越大。然而,祖代的影响对不同的出生世代是不一样的。模型结果显示,祖代对孙代的影响只有在1980—1997(即“80后”“90后”)才显著。整体而言,随着时间的推移,祖代的影响经历了从不显著到显著的变化过程。在控制了父代和孙代自身的特征后,多代的效应在前4个世代之间不显著而只在世代5(1980—1997)中被证实,本文认为这可能跟中国经历的两次不同类型的制度转型有关。因为多代效应的存在需要历史的累积过程,而重大的社会转型或变迁很可能中断这种资源的积累。20世纪后半叶,中国大陆经历了两次巨大的社会转型:第一次是1949—1956年社会主义制度的建立;第二次是1978年后进行的市场化改革。这两次社会大转型对中国影响深远,改变了社会分层与流动的结构与机制,因此必然对代际流动产生影响。与此同时,这两次社会大转型也存在不同的影响:社会主义制度的建立彻底改变了中国的社会制度,原有的社会分层秩序被彻底改变,在这一过程中,过去的优势阶层很可能成为新社会的劣势阶层,原来社会中的优势背景在新社会下可能变成后代流动的障碍,例如前各个领域(如政治、文化、经济等)的精英如地主、乡绅、官员或者资本家在新中国成立后被贴上“坏分子”的标签,属于被改造的行列,此时多代的累积效应很可能是一种负效应,而原来社会中的底层身份,如农民和工人阶层则可能有利于其后代的社会流动;然而,市场化改革带来的制度变迁是在原有优势阶层领导和控制下进行的,原有的社会分层秩序一定程度上通过再生产机制得以延续下去(李路路,2006)。因此,这两次社会大转型对于社会分层与流动机制的影响可能存在差异。

具体而言,从五个出生世代来看,1940—1949年、1950—1959年以及1960—1969年这三个出生世代,他们进入劳动力市场的时间大致在1956年以后,但这三个世代的祖代成长和就业环境是在新中国成立之前(祖代—孙代之间的年龄差距在40岁左右);也即是说,这三个世代的被访者,其祖代、父代经历了第一次社会大转型——社会主义制度的建立。在原有的阶层模式被完全打破的情况下,前三个出生世代受祖代职业地位的影响很小。尤其是对于世代1(1940—1949)而言,家庭背景中祖代、父代职业对孙代职业地位的影响皆不显著。世代4(1970—1979)进入劳动力市场的时间基本是在改革的初期和中期阶段,市场化改革以及快速的工业化带来机会结构的变化,社会流动机会增多,社会开放性提高。这一次的转型同样给人们提供了新的向上流动的阶梯,而旧有的社会流动机制部分被打破。社会流动机制再次发生变迁使得多代的继承效应在未来得及显现的情况下再次被打破。然而,市场化改革导致的社会变迁与新中国成立带来的变迁不同,市场化改革带来的制度变迁是在原有优势阶层领导和控制下进行的,原有的社会分层秩序一定程度上通过再生产机制而得以延续下去(李路路,2006)。世代5(1980—1997)进入劳动力市场的时间基本在改革的后期阶段,这时候市场化改革已经进行了二十年左右,这一世代其祖代的就业时间基本是在新中国成立之后,代际的累积优势开始显现。因此,代际流动的效应从两代之间扩展到三代之间,祖代的职业阶层对孙代的职业获得有显著的正向影响。

(2)父代以及孙代的自致效应

在控制了其他因素后,除了世代1外,父代对孙代初职的获得均具有显著的正向影响,即父代的职业阶层能够显著提高孙代的职业获得。世代1其父代的影响不显著的原因主要是社会制度的彻底变迁打破了原有的代际流动模式;但随着新中国的成立,新的社会分层秩序重新得以建立,代际继承模式同样得以重建,因此,随后的世代其初职获得均受到父代职业的显著影响。父代职业阶层更高的子女,更可能进入更高的职业阶层。控制其他变量后,父代的教育程度则对孙代职业阶层的获得无显著影响,这是因为文化资本的传递很可能是通过对后代教育的影响而间接影响其职业阶层的。

从孙代自身的特征来看,政治面貌和教育程度对各个世代职业阶层的获得都有显著的正向效应。在中国,党员通常是国家选择人才的一个标准,尤其是在改革开放之前,党员某种程度上代表的是精英身份。即使是在改革开放之后,通过大学的入党机制选拔出来的那群人也是在各方面都比较出众的人,因此,拥有党员身份的人职业阶层也更高。从教育因素来看,毫无疑问,教育对职业阶层的获得在任何世代间都是重要的,教育是通往更高职业阶层的“敲门砖”。教育既是职业阶层获得的重要自致性因素,又是优势阶层实现优势地位继承的再生产机制(李煜,2006)。因此,本文证实的教育对个体职业阶层的显著正向作用不能作为社会公平开放的指标,因为教育获得的过程可能是不平等的,既有的职业阶层一定程度上影响人们的教育获得。已有的研究证实,家庭背景如父母的职业阶层、文化资本对子代的教育获得有重要影响,优势家庭背景的子女更可能获得更高层次的教育(李春玲, 2003,2010;李煜,2006;王甫勤、时怡雯,2014;吴愈晓,2013),这种影响机制在改革之后由于没有政治的干预而变得越来越强。本文的数据结果也证明了这种教育获得方面的不平等,表 7关于教育获得的线性回归模型显示,20世纪70年代到90年代出生的人,祖代的职业阶层、父代的职业阶层和文化程度显著正向地提高其教育年限。这也就意味着多代的影响在最近的世代既有直接的职业代际传递效应,也有间接的通过提高孙代的教育水平进而提高其职业地位。但无论怎样的传递方式或传递效应的大小,职业阶层的多代效应已经开始显现。

| 表 7: 孙代教育获得的线性回归模型 |

中国社会正处在转型期,社会流动也存在着复杂性。总体来看,一方面,家庭背景对后代职业阶层的影响从两代人扩展到三代人,代际的累积优势或劣势纵向扩展,这种累积效应可以通过直接的职业阶层继承来体现;另一方面,教育在职业阶层获得过程中有重要作用,但家庭背景如祖代、父代的职业阶层和父代的教育会显著影响后代的教育获得,进而影响孙代初职的阶层。

五、结论与讨论基于对经验数据的探索性分析,本文发现,不同出生世代群体的多代流动模式存在差异,与以往只注重两代之间的职业代际流动研究相比,三代流动的分析提供了更多、更可靠的对于现实社会的解释,更能捕捉到家庭背景因素对个体职业获得的影响。分析结果表明,随着改革的深入,代际流动模式发生变化,随着两代人之间的代际流动模式向三代人之间代际流动模式的扩展,其统计数据表现出“80后”“90后”群体的职业阶层已经显著地受其祖代职业阶层的影响,祖代职业阶层越高则孙代职业阶层越高;父代职业也显著正向地影响孙代的职业阶层。此外,尽管教育因素无论在哪个世代都是个人实现向上社会流动的重要阶梯,但教育获得本身也受到家庭背景的影响,祖代职业阶层、父代职业阶层及父代教育水平越高,孙代教育成就越高。

正如李煜(2009)在讨论社会流动的三种理论类型时指出的那样,现实的社会流动形态必然是多种理想流动类型的混合,当代中国社会的流动模式是市场化与地位再生产逻辑共存,本文的结论也基本证实了这一判断。一方面,社会再生产的模式在近年来有所变化,不仅存在两代之间的继承效应,还存在跨代继承的多代效应;另一方面,人们可以通过提高自身的教育成就获得更好的职业。也就是说随着以市场化为核心特征的改革逐渐深化,社会筛选的标准是绩效原则而非政治挂帅,个体的自致性因素也起着显著作用。但需要指出的是,教育不仅仅是自致性因素,还是实现社会再生产的重要机制,家庭背景通过影响后代的教育获得进而间接影响后代的职业地位。本文的数据也证实了教育获得的不平等:孙代的教育获得受父代职业阶层、父代文化程度的正向影响,且在最近的(由“80后”“90后”合并的)一个世代还受祖代职业阶层的正向影响。这意味着优势职业阶层通过直接的代际传递以及间接的教育机制实现代际再生产。这种代际阶层继承模式的强化引发的一个可能后果就是某种阶层固化现象更为普遍。

工业社会中的高流动率只是某一特定时期的暂时现象,在急剧变迁时期流动率高,而在社会稳定时期社会则呈现出某种“刚性”结构。在中国大陆市场化的早期阶段以及以后的深化改革阶段,经济结构发生剧烈变化,从而使得这两个时期的劳动个体的初职获得不够稳定,累积性的优势或劣势主要表现在两代之间,多代的效应则并不明显。随着市场经济的确立,社会经济结构趋于稳定。此时,累积性不平等的效应从两代之间扩展到三代。然而,本文的实证结果表明,中国的多代效应只在最近时期才表现明显,这与西方发达国家发现的较长时间的多代效应、多代不平等的存在之间有差异。本文认为,基于西方发达国家的研究,其背景是社会经济结构已经定型,并没有经历急剧的社会经济结构变迁,社会结构是刚性结构。而新中国成立后,中国社会经历了两次社会大转型,社会结构发生了较大转变。从实证分析的结果来看,随着中国经济的发展,家庭地位的继承模式从两代扩展到三代,家庭背景的作用有加强的趋势。但仅就此认定中国已经进入“阶层固化”社会还为时过早,因为中国大陆的代际流动还受制于政治因素与文化因素(Erikson and Goldthorpe, 1992)以及个体的社会网络、文化资本等因素的影响。

本文对中国大陆多代际流动模式的探索性研究还存在以下几点不足:一是受限于经验数据,只能对职业阶层进行简单的三大类的划分,这会忽略大类内部之间的差异性和流动性,例如管理精英与技术精英的差异,农民职业与非农职业的差异,从而对流动模式的把握会存在不足,更为细致的多代流动模式的研究需要更为详尽的数据;二是并未分析不同制度设置下多代流动的具体模式,如哪些制度设置对多代流动起作用,起怎样的作用;三是并未分析多代流动的作用机制,虽然本文分析了祖代、父代职业阶层和父代文化程度对孙代教育获得的影响,但关于家庭背景、教育获取、职业获取三者之间的关系变化和作用分解并没有详细论证,尤其是家庭背景涉及祖代和父代的情况下,其内在的作用机制更为复杂,例如祖代通过影响孙代教育获得的方式间接影响孙代的职业获得,父代自身的职业流动可能会改变这种多代流动的路径等,这些问题需要更详尽的分析,远非本文有限的篇幅所能容纳,有待研究者的进一步探索。

注释1. 本文将“80后”“90后”这两个年龄段合并为一个世代的原因,请参见第224页注2的相关注释。——编者注

2. 之所以把1990年及以后出生的样本与出生于1980—1989年的样本合并成一个世代,是因为在调查时点(2012年其年龄小于等于22岁)大部分“90后”还处于大学、高中甚至初中的学习阶段,参与到劳动力市场中的人数较少,考虑到样本量、问卷信息的有效利用以及两个世代成长环境的相似性,本文将这两个同期群合并为一个世代。

3. 关于本文的样本量问题,总体上最早的出生世代(即1940—1949)样本量较少。本文认为这种样本量的减少更可能是随机性缺失而不是系统的。在样本中,世代1(1940—1949)中有大量的人没有完成劳动力个体问卷,原因是他们年龄较大,大部分人已经不在劳动力市场,在问卷设计上,已退出劳动力市场的这群人是不用做个体问卷的,故而无法知晓他们的职业状况。在10 612个户主中,出生在1940年及以后的个案数为9 865个,其中回答了劳动力个体问卷户主8 457个。从样本比例来看,回答了劳动力问卷的全部户主样本与本文的分析样本在各个世代的分布比例基本是一致的,因此,本文认为最后进入分析的样本的缺失值是随机的。最早的世代1样本量为298个,但相对来说样本量已经足够,其后的四个世代样本量都在900以上,故而本文认为样本量并不会影响后续的分析。

| [1] |

高勇. 2009. 社会樊篱的流动——对结构变迁背景下代际流动的考察[J]. 社会学研究(6):1-17.( 1) 1)

|

| [2] |

李春玲. 2003. 社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940-2001)[J]. 中国社会科学(3):86-98.( 1) 1)

|

| [3] |

李春玲. 2005. 断裂与碎片:当代中国社会阶层分化实证分析[M]. 北京:社会科学文献出版社.( 1) 1)

|

| [4] |

李春玲. 2010. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J]. 社会学研究(3):82-113.( 1) 1)

|

| [5] |

李路路. 2003. 制度转型与阶层化机制的变迁——从"间接再生产"到"间接与直接再生产"并存[J]. 社会学研究(5):42-51.( 3) 3)

|

| [6] |

李路路. 2006. 再生产与统治——社会流动机制的再思考[J]. 社会学研究(2):37-60.( 4) 4)

|

| [7] |

李路路、朱斌. 2015. 当代中国的代际流动模式及其变迁[J]. 中国社会科学(5):40-58.( 4) 4)

|

| [8] |

李煜. 2006. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003)[J]. 中国社会科学(4):97-109.( 2) 2)

|

| [9] |

李煜. 2009. 代际流动的模式:理论理想型与中国现实[J]. 社会29(6):60-84.( 3) 3)

|

| [10] |

梁玉成. 2007. 现代化转型与市场转型混合效应的分解——市场转型研究的年龄、时期和世代效应模型[J]. 社会学研究(4):93-117.( 1) 1)

|

| [11] |

王甫勤、时怡雯. 2014. 家庭背景、教育期望与大学教育获得基于上海市调查数据的实证研究[J]. 社会34(1):175-195.( 1) 1)

|

| [12] |

吴愈晓. 2013. 教育分流体制与中国的教育分层(1978-2008)[J]. 社会学研究(4):179-202.( 1) 1)

|

| [13] |

Arrondel,Luc and Masson André. 2001. "Family Transfers Involving Three Generations.The Scandinavian Journal of Economics 103(3):415-443.( 1) 1)

|

| [14] |

Beck,Scott H. 1983. "The Role of Other Family Members in Intergenerational Occupational Mobility."Sociological Quarterly24(2):273-285.( 1) 1)

|

| [15] |

Becker,Gary S.and Nigel Tomes. 1986. "Human Capital and the Rise and Fall of Families."Journal of Labor Economics 4(3):1-39.( 1) 1)

|

| [16] |

Blau,Peter M. and Danching Ruan. 1990. "Inequality of Opportunity in Urban China and America."Research in Social Stratification & Mobility 9:3-32.( 1) 1)

|

| [17] |

Blau,Peter M. and Otis Dudley Duncan. 1967.The American Occupational Structure." New York:Wiley:51-97.( 2) 2)

|

| [18] |

Campbell,Cameron D. and James Z. Lee. 2003. "Social Mobility From a Kinship Perspective:Rural Liaoning,1789-1909.International Review of Social History 48(1):1-26.( 1) 1)

|

| [19] |

Campbell,Cameron D. and James Z. Lee. 2008. "Kin Networks,Marriage,and Social Mobility in Late Imperial China."Social Science History 32(2):175-214.( 1) 1)

|

| [20] |

Campbell,Cameron D. and James Z. Lee. 2011. "Kinship and the Long-Term Persistence of Inequality in Liaoning,China,1749-2005."Chinese Sociology & Anthropology 44(1):71-103.( 1) 1)

|

| [21] |

Chan,Tak Wing and Vikki Boliver. 2013."The Grandparents Effect in Social Mobility:Evidence from British Birth Cohort Studies."American Sociological Review 78(4):662-678.( 5) 5)

|

| [22] |

Chu,C. Y. Cyrus and Yu Ruoh-Rong. 2010.Understanding Chinese Families:A Comparative Study of Taiwan and Southeast China." Oxford:Oxford University Press.( 2) 2)

|

| [23] |

Deng,Zhong and Donald J. Treiman.1997. "The Impact of the Cultural Revolution on Trends in Educational Attainment in the People's Republic of China.American Journal of Sociology 103(2):391-428.( 1) 1)

|

| [24] |

Denham,Thomas E. and Craig W Smith. 1989. "The Influence of Grandparents on Grandchildren:A Review of the Literature and Resources."Family Relations 38(3):345-350.( 1) 1)

|

| [25] |

Duncan,Otis D. 1966. "Methodological Issues in the Analysis of Social Mobility."InSocial Structure and Mobility in Economic Development,edited by Neil J. Smelser and Seymour Martin Lipset." Chicago:Aldine:51-79.( 1) 1)

|

| [26] |

Erikson,Robert and John. H. Goldthorpe. 1992.The Constant Flux a Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford:Clarendon Press.( 2) 2)

|

| [27] |

Erikson,Robert,John H. Goldthorpe, and Lucienne Portocarero. 1979."Intergenerational Class Mobility in Three Western European Societies:England,France and Sweden.The British Journal of Sociology 30(4):415-441.( 1) 1)

|

| [28] |

Erola,Jani and Pasi Moisio. 2007. "Social Mobility Over Three Generations in Finland,1950-2000."European Sociological Review 23(2):169-183.( 2) 2)

|

| [29] |

Featherman,David L.,F. Lancaster Jones,and Robert M. Hauser. 1975. "Assumptions of Social Mobility Research in the U.S.:The Case of Occupational Status."Social Science Research 4(4):329-360.( 1) 1)

|

| [30] |

Gans,Herbert J. 2011. "The Challenge of Multigenerational Poverty."Challenge 54(1):70-81.( 1) 1)

|

| [31] |

Glass,David V. 2001.Social Mobility in Britain. London:Routledge.( 1) 1)

|

| [32] |

Goldthorpe,John H. 1964. "Social Stratification in Industrial Society."Sociological Review Monograph 8(1):97-122.( 2) 2)

|

| [33] |

Goyder,John C. and James E. Curtis. 1977. "Occupational Mobility in Canada Over Four Generations."Canadian Review of Sociology 14(3):303-319.( 1) 1)

|

| [34] |

Hällsten,Martin. 2014. "Inequality Across Three and Four Generations in Egalitarian Sweden:1st and 2nd Cousin Correlations in Socio-Economic Outcomes."Research in Social Stratification and Mobility 35:19-33.( 2) 2)

|

| [35] |

Hertel,Florian R. and Olaf Groh-Samberg. 2014. "Class Mobility Across Three Generations in the U.S. and Germany."Research in Social Stratification and Mobility 35:35-52.( 1) 1)

|

| [36] |

Hawkes,Denise and Heather Joshi. 2007. "Grandparents."InMillennium Cohort Study Second Survey:A User's Guide to Initial Findings,edited by Kristine Hansen and Heather Joshi. London:University of London:266-290.( 1) 1)

|

| [37] |

Hodge,Robert W. 1966. "Occupational Mobility as a Probability Process."Demography 3(1):19-34.( 1) 1)

|

| [38] |

Iglesias,Feliciano Hernandez and Michelle Riboud. 1988. "Intergenerational Effects on Fertility Behavior and Earnings Mobility in Spain."The Review of Economics and Statistics 70(2):253-258.( 1) 1)

|

| [39] |

Jaeger,Mads Meier. 2012. "The Extended Family and Children's Educational Success."American Sociological Review 77(6):903-922.( 1) 1)

|

| [40] |

Lindahl,Mikael, Marten Palme, Sofia Sandgren Massih, and Anna Sjögren. 2012. "The Intergenerational Persistence of Human Capital:An Empirical Analysis of Four Generations."Social Science Electronic Publishing 50(3):348-363.( 2) 2)

|

| [41] |

Mare,Robert D. 2011. "A Multigenerational View of Inequality."Demography 48(1):1-23.( 4) 4)

|

| [42] |

Mare,Robert D. 2014. "Multigenerational Aspects of Social Stratification:Issues for Further Research."Research in Social Stratification and Mobility 35(2):121-128.( 1) 1)

|

| [43] |

Modin,Bitte,Robert Erikson, and Denny Vågerö. 2013." "Intergenerational Continuity in School Performance:Do Grandparents Matter?"European Sociological Review 29:858-870.( 1) 1)

|

| [44] |

Parish,William L. 1981. "Understanding Chinese Society."Problems of Communism 29:37-53.( 1) 1)

|

| [45] |

Parish,William L. 1984. "Destratification in China." InClass and Social Stratification in Post-Revolution China,edited by James L. Watson. New York:Cambridge University Press.( 1) 1)

|

| [46] |

Piketty,Thomas. 2000. "Theories of Persistent Inequality and Intergenerational Mobility.Handbook of Income Distribution 1:429-476.( 1) 1)

|

| [47] |

Prais,S. J. 1955. "The Formal Theory of Social Mobility."Population Studies 9(1):72-81.( 1) 1)

|

| [48] |

Ridge,John M. 1973. "Three Generations." InMobility in Britain Reconsidered,edited by John M. Ridge. Oxford:Oxford University Press:47-71.( 1) 1)

|

| [49] |

Roksa,Josipa and Daniel Potter. 2011. "Parenting and Academic Achievement:Intergenerational Transmission of Educational Advantage."Sociology of Education 84(4):299-321.( 1) 1)

|

| [50] |

Sharkey,Patrick and Felix Elwert. 2011. "The Legacy of Disadvantage:Multigenerational Neighborhood Effects on Cognitive Ability."American Journal of Sociology 116(6):1934-1981.( 1) 1)

|

| [51] |

Warren,John Robert and Robert M. Hauser. 1997. "Social Stratification Across Three Generations:New Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study."American Sociological Review 62(4):561-572.( 2) 2)

|

| [52] |

Wightman,Patrick and Sheldon Danziger. 2014. "Multi-Generational Income Disadvantage and the Educational Attainment of Young Adults."Research in Social Stratification and Mobility 35:53-69.( 1) 1)

|

| [53] |

Zeng,Zhen and Yu Xie. 2014. "The Effects of Grandparents On Children's Schooling:Evidence From Rural China."Demography 51(2):599-617.( 3) 3)

|

| [54] |

Zhou,Xueguang,Phyllis Moen, and Nancy Brandon Tuma. 1998. "Educational Stratification in Urban China:1949-1994."Sociology of Education 71(3):199-222.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36