2. 江苏省信息中心

2. Jiangsu Information Center

工作满意度是员工对其工作所持的愉悦或积极的情感状态(Locke,1976),是由工作带来的员工在生理和心理两方面的满足感(Hoppock,1935)。这种满足感不仅有助于提高员工的工作绩效并降低离职率(叶仁荪等,2005),也对员工的生活满意度和主观幸福感有显著影响(Sousa-Poza and Sousa-Poza, 2000)。所以,自从工作满意度这个概念被提出之日起,它就成为组织行为学研究中的一个经典问题。

对中国的研究发现,工作在多大程度上被视为满意或者不满意不仅取决于工作本身,如工作报酬、工作环境、晋升机会、工作自主权、劳动强度、上下级关系等(黄桂,2005),还取决于员工的性别、年龄、教育程度等社会人口特征,以及性格、归因等心理学特征(才国伟、刘剑雄,2013;范皑皑、丁小浩,2007)。这些研究虽然给予我们很多有益的启示,但它们都没有考虑到员工承担的家庭角色对工作满意度的影响。

马奇和西蒙(March and Simon, 1958)在一项经典研究中指出,应该从工作角色与其他社会角色兼容性的角度重新审视工作满意度。考虑到家庭是除工作之外最重要的社会角色,这预示着工作和家庭之间的矛盾和冲突可能是导致员工不满的重要因素(Grandey et al., 2005)。随着西方国家女性劳动参与率的提高,以及由此带来的双薪家庭比例的增加,工作—家庭冲突(work-family conflict)作为一个突出的社会问题引起了国外学者和企业管理人员的高度重视(Boles et al., 2001),工作—家庭冲突对工作满意度和企业管理的负面影响也得到越来越多研究的证实(Michel et al., 2011;Allen et al., 2000;Kossek and Ozeki, 1998)。相比之下,国内有关工作—家庭冲突的研究则刚刚起步,目前仅有为数不多的几篇文章讨论了工作—家庭冲突对工作满意度的影响(钱文荣、张黎莉,2009;李锡元、高婧,2011;李雪松,2012)。这些研究大都局限于知识型员工、中层职业经理、农民工等少数几个特殊的职业群体,以全国范围内的大规模调查数据为基础的实证研究几乎没有。

本文基于2010年第三期中国妇女社会地位调查这一具有全国代表性的大规模抽样调查数据,研究了工作—家庭冲突对工作满意度的影响,并特别关注了性别角色在其中扮演的特殊作用。之所以关注性别,一方面是因为国外学者对工作—家庭冲突的研究正是起源于西方国家性别角色分工的变化(Greenhaus and Beutell, 1985);另一方面,也是因为在中国这样一个有着强烈男权文化传统的国家中,“男尊女卑”和“男主外、女主内”的传统性别观念可能导致女性员工更难应对工作角色和家庭角色之间的冲突(林忠等,2013)。本文的分析表明,来自工作和家庭两方面的压力确实会使女性员工陷入更为严重的工作—家庭冲突,女性员工也更可能因为工作影响家庭而对工作不满。

本文后续的章节安排如下:第二部分回顾文献并提出研究假设;第三部分介绍数据、变量和分析方法;第四部分是实证分析结果;最后总结主要的研究发现并做相关讨论。

二、文献回顾和研究假设 (一)工作—家庭冲突从格林豪斯和巴特尔(Greenhaus and Beutell, 1985)提出“工作—家庭冲突”这个概念开始,有关工作和家庭之间关系的理论经历了长足发展。比如,角色理论(Role Theory)认为,工作—家庭冲突是因为工作角色和家庭角色之间的不兼容导致的一种角色间冲突。边界理论(Boundary Theory)认为,虽然工作和家庭分属两个不同的领域,但二者的边界却比较模糊,这导致当个体没有足够的时间和精力完成某一领域的任务时,就会调用原本分配给另一个领域的资源,使两个领域发生冲突(Clark,2000;Matthews et al., 2013)。基于上述理论,我们认为,工作—家庭冲突是当个体面对多重角色压力时(或者说需要同时兼顾工作和家庭时)产生的一种角色紧张和角色失衡,而这种紧张和失衡可能会同时对工作领域和家庭领域的结果变量产生消极影响。

格林豪斯和巴特尔(Greenhaus and Beutell, 1985)指出,工作—家庭冲突具有双向性(bidirectionality),不仅工作会影响家庭(WIF),家庭也会影响工作(FIW)。虽然后续的研究关注较多的是工作对家庭的冲突(Boles et al., 2001),但弗隆等(Frone et al., 1992)指出,从概念上区分工作—家庭冲突的两个方向具有很多好处。首先,不同方向的工作—家庭冲突是由不同原因造成的,工作对家庭的冲突主要受工作压力的影响,而家庭对工作的冲突主要受家庭压力的影响。所以,区分冲突的不同方向有利于我们更好地研究导致冲突的影响因素。其次,两个方向的工作—家庭冲突也会相互影响。如果员工将过多的时间和精力投入工作会影响家庭角色的发挥,而家庭事务处理不好又会反过来影响工作。同理,如果将过多的时间和精力用于家庭则会影响员工在工作中的表现,而工作不顺又会反过来影响家庭。

(二)工作满意度如前所述,工作满意度是一种因工作产生的主观心理反应,这种反应对于激励员工和提高组织绩效具有重要的意义(Vroom,1964;Hezberg,1966)。在很多经济类和管理类的文献中,工作满意度常被视为由员工的性别、年龄、婚姻状况等个人特征与收入、工作氛围和工作环境等工作特征共同决定的函数(黄桂,2005)。直到20世纪80年代,才有越来越多的学者开始关注工作—家庭冲突对工作满意度的影响。

马奇和西蒙(March and Simon, 1958)曾经指出,员工对工作的满意度受到工作与其他社会角色兼容性的影响。考虑到工作角色和家庭角色是个人最重要的两个社会角色,二者之间的矛盾和冲突可能是引发员工不满的重要因素(Greenhaus and Beutell, 1985)。而且在一些人的心目中,家庭可能扮演着比工作更加重要的角色,所以,无论是因工作影响家庭,还是因为家庭影响工作,人们都可能对工作表达不满(Boles et al., 2001)。尽管如此,格兰迪等(Grandey et al., 2005)认为,在研究工作—家庭冲突对工作满意度的影响时,区分冲突的不同方向仍是非常重要的。因为当工作影响家庭时,工作是导致二者关系紧张的直接原因,这时人们更可能将工作视为对家庭的一种威胁而对之心存不满;当家庭影响工作时,工作更像是一名受害者,这时人们抱怨的对象更应是家庭,而不是工作(Grandey et al., 2005)。

在实证研究方面,很多研究发现工作—家庭冲突对工作满意度有显著的负面影响,而且从总体来看,工作对家庭的冲突影响较大,而家庭对工作的冲突影响较小(Adams et al., 1996;Bruck et al., 2002)。考西克和奥泽吉(Kossek and Ozeki, 1998)综合大量前人研究所做的元分析(meta-analysis)发现,工作对家庭的冲突与工作满意度的相关性为-0.27,而家庭对工作的冲突与工作满意度的相关性相对较弱,为-0.18。这有力地支持了格兰迪等的观点。

(三)性别角色理论上文论述了工作—家庭冲突及其对工作满意度影响的一般模式,但没有涉及性别。而正如杜克斯波瑞和希金斯(Duxbury and Higgins, 1991)所言,在研究工作—家庭冲突时,性别是一个不可忽视的重要因素。性别角色理论(Gender Role Theory)认为,社会对男性和女性有不同的角色期待,男性被期待追求物质上的成功,而女性则被期待扮演好照顾者的角色(Gutek et al., 1981;林忠等,2013)。这种性别化的社会角色期待可能会影响男女对自身角色的定位和认知,从而影响他们感受到的工作—家庭冲突的方向、强度及其可能导致的结果。

一些学者认为,在现代社会,女性劳动参与率的提高和双薪家庭的普遍化已经促使传统的性别角色观念发生了明显变化(Mason and Lu, 1988)。例如,在很多西方国家,女性被认为应该追求事业上的发展,男性则被要求承担更多的家务劳动(Brewster and Padavic, 2000)。但从国外相关研究的结果看,传统的性别角色观念依然发挥着决定性的作用。例如,苏利文和卢维斯(Sullivan and Lewis, 2001)发现,男性更可能因为工作而影响家庭,而女性更可能因为家庭而耽误工作。古泰克等(Gutek et al., 1991)也发现,女性员工更可能因为长时间和高负荷的工作而感受到工作对家庭的冲突。这些结果都与性别角色理论的预期相一致。

此外,基于性别角色理论,格兰迪等(Grandey et al., 2005)进一步指出,女性员工更可能因为工作影响家庭而对工作产生不满。这主要是因为家庭在女性心中占据更加重要的位置,所以,当工作负担过重而影响家庭角色的发挥时,她们更可能将工作视为对自身的一种威胁,而对之产生负面的评价。相比之下,男性员工则很少这么做,因为在男性心中,投身工作而很少顾及家庭并不是一件不可接受的事情,所以他们较少对繁重的工作产生抵触情绪。其他学者的研究验证了格兰迪等人的观点(Greenglass et al., 1988;Bruck et al., 2002)。

(四)国内研究述评与国外非常丰富的研究成果相比,国内有关工作—家庭冲突的研究则是刚刚起步。早期的研究以概念介绍、理论回顾和综述为主(陆佳芳等,2002;宫火良、张慧英,2006;罗耀平等,2007),直到最近,有关工作—家庭冲突的前因变量和后果变量的实证研究才逐渐增多,其中也有一些研究分析了工作—家庭冲突对工作满意度的影响(钱文荣、张黎莉,2009;李锡元、高婧,2011;李雪松,2012)。林忠等(2013)和邓子鹃(2015)曾对这些研究进行过非常详尽的综述,限于篇幅,此处不再一一赘述。总体来看,这些研究对中国的工作家庭关系进行了非常有益的探索,但由于起步较晚,它们还有很多值得改进之处。

弗隆等(Frone et al., 1992)认为,全面评估工作—家庭冲突对工作满意度的影响需要同时具备以下三个条件:第一,必须尽可能地考虑所有与工作—家庭冲突和工作满意度相关的前置变量,以降低忽略变量偏差;第二,必须同时考虑工作对家庭的冲突和家庭对工作的冲突;第三,必须使用高度异质性的对全体受雇劳动者有代表性的大样本进行分析。如果我们以这三个条件为标准,那么中国学者对相关问题的研究就还远未成熟。

首先,国内学者在分析时往往仅纳入性别、年龄等少数几个控制变量,而未能对员工的工作特征、心理状况等与自变量和因变量同时高度相关的干扰因素进行统计控制。其次,国内学者更加关注工作对家庭的冲突,而很少考虑家庭对工作的冲突及其可能造成的影响。最后,国内学者通常使用基于某个特殊的职业群体的小范围调查数据进行研究,而以全国范围内的大规模调查数据为基础的实证研究几乎没有。

此外,目前针对中国的研究也很少从性别差异的角度分析工作—家庭冲突对工作满意度的影响。考虑到中国特殊的男权文化传统,性别很有可能是研究此类问题时一个不可忽视的重要因素。首先,大量的统计数据表明,中国女性的劳动参与率一直很高。虽然近些年来出现了一定程度的下降,但依然高于美国和欧洲地区,且大大高于日本和韩国等具有类似文化背景的东亚国家。1其次,虽然中国女性的劳动参与率较高,但受到“男主外、女主内”和“男尊女卑”等传统文化观念的影响,女性在工作之余依然需要承担繁重的家务劳动(刘爱玉等,2015;於嘉,2014),这可能使得女性职工更容易感受到工作和家庭的冲突。最后,很多调查表明,虽然双薪家庭在中国城市地区已经非常普遍,但人们的性别观念依然传统,“男主外、女主内”的思想依然根深蒂固(杨菊华等,2014)。基于这些发现,我们认为很有必要在研究工作—家庭冲突对工作满意度的影响时加入性别变量。

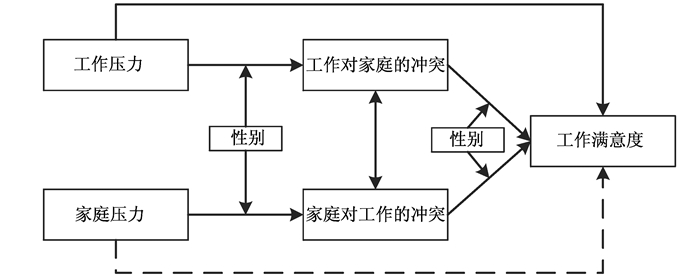

(五)分析框架和研究假设综合上述分析,本文提出如下所示的分析框架。该框架是在弗隆等(Frone et al., 1992)的基础上发展得到的。

根据弗隆等(Frone et al., 1992)的研究,工作压力和家庭压力分别是导致工作对家庭冲突和家庭对工作冲突的两个前因变量,而且这两个方向的工作—家庭冲突还会相互影响。除此之外,弗隆等人还认为,工作压力不仅会对工作领域的结果变量,如工作满意度,产生直接影响,还会通过影响工作对家庭冲突的途径对之产生间接影响。但家庭压力却不会对工作领域的结果变量产生直接影响,它对工作满意度的影响是间接的,即通过影响家庭对工作冲突的途径间接实现。本文保留了弗隆等人的这些建议,并在此基础上考虑了以上影响路径上可能出现的性别差异。

首先,性别差异可能出现在工作压力和家庭压力对工作—家庭冲突的影响上。一般而言,虽然工作压力和家庭压力对男女员工都有影响,但与男性相比,女性更容易感受到这两方面的压力。这主要是因为在当代中国,女性的劳动参与率虽然很高,但在男权文化观念的影响下,她们的家庭责任并未因为参加工作而有大幅度的减少,这使得她们更容易感受到来自家庭和工作两个方面的压力(姜佳将,2015)。一方面,女性将过多的时间和精力投入工作而不顾及家庭会受到比男性更为严厉的指责;另一方面,家庭照顾责任的增加(如孩子的出生)也会更大幅度地落在女性的肩膀上。所以,与男性相比,女性员工更难平衡来自工作和家庭两个方面的压力。由此,本文提出以下研究假设:

假设1:工作压力会影响员工感受到的工作对家庭的冲突,家庭压力会影响员工感受到的家庭对工作的冲突。但与男性相比,工作压力和家庭压力对女性的影响更大。

其次,性别差异还可能出现在工作—家庭冲突对工作满意度的影响上。前文指出,工作和家庭间的冲突在多大程度上会引发员工的不满取决于在员工心中工作和家庭何者的地位更加重要。由于受到传统性别观念的影响,在中国,男性更加看重事业上的成功,而女性更加看重家庭中的责任。所以我们认为,家庭在女性心中的地位更加重要,当工作和家庭发生冲突时,女性员工更可能抱怨工作,由此形成以下研究假设:

假设2:工作对家庭的冲突和家庭对工作的冲突都会影响员工的工作满意度。但与男性相比,它们对女性的影响更大。

三、数据、变量和分析方法 (一)数据本文分析使用的数据全部来自2010年第三期中国妇女社会地位调查,该调查是全国妇联和国家统计局继1990 年和2000 年第一期和第二期中国妇女社会地位调查后组织的又一次全国规模的调查。调查采用了按地区发展水平分层的、三阶段概率与规模成比例(PPS)抽样方法,样本覆盖了除港澳台地区的中国31个省、市、自治区的人口。调查的内容包括健康、教育、经济、社会保障、政治、婚姻家庭、生活方式、法律权益和认知、性别观念和态度9个方面(第三期中国妇女社会地位调查课题组,2011)。

2010年第三期中国妇女社会地位调查的有效样本为26 166人。考虑到本文的研究需要,我们将样本限定为居住在城市的从事非农受雇职业的人群。经过这一限定,符合要求的样本为7 101人。在去除缺失值以后,进入实际分析过程的样本为6 948人。

(二)变量1. 因变量

本文的因变量是工作满意度。国际上对工作满意度的测量存在两种方法:一是单一整体测量法,即用一个问题从整体上考察员工的工作满意度;二是综合评分法,即同时考察工作满意度的多个维度,并结合各个维度的信息生成一个综合指标(冯缙、秦启文,2009)。

第三期中国妇女社会地位调查采用的是第二种方法。具体来说,问卷让受访者从工作条件、劳动强度、工作稳定性、收入水平和发展前途5个方面评价对当前的工作是否满意,选项包括“很不满意”“不太满意”“一般”“比较满意”和“很满意”5个类别;分析时分别赋值为1分、2分、3分、4分和5分,分值越高,表示员工对工作越满意。

为了提高测量的效度并降低各维度之间的共线性,我们对五个维度的工作满意度进行了探索性因子分析。结果显示,只有一个因子的特征值大于1,这意味着我们可以将这五个维度的工作满意度浓缩在一个维度上进行分析。而且,这五个维度的信度系数(alpha)高达0.875,满足一般分析的需求。所以,在下文,我们将主要以因子分析后的得分为因变量进行模型分析。对工作满意度各维度的统计描述及因子分析结果见表 1。

| 表 1: 工作满意度各维度的描述性统计及因子分析结果(N=6 948) |

2. 自变量

本文的核心自变量是工作—家庭冲突。在问卷中与之对应的问题有两个,分别是“近些年来,您是否因为工作太忙而很少管家里的事”和“近年些来,您是否为了家庭而放弃个人的发展机会”。选项都包括4个类别,分别是“从不”“偶尔”“有时”和“经常”,分析时分别计为1分、2分、3分和4分。从测量的内容看,第一个问题测量的是工作对家庭的冲突,第二个问题测量的是家庭对工作的冲突。

根据图 1可知,工作压力和家庭压力是影响工作—家庭冲突的重要因素。对于工作压力,我们使用的测量指标是“工作时间”,因为从理论上看,每天花在工作上的时间越多,用在家庭的时间就会越少,所以长时间的工作更容易导致工作对家庭的冲突。对于家庭压力,我们使用的测量指标是“是否有16岁以下的子女”,因为照顾未成年子女是一项非常艰巨的家庭责任,所以有未成年子女的家庭照顾责任较大,也较可能会造成家庭对工作的冲突。

|

图 1: 本文的分析框架 |

最后,在图 1的分析框架中,性别也是一个非常重要的自变量。在分析时,性别的作用将主要以它和其他自变量的交互效应体现出来。

3. 控制变量

除了上述核心解释变量,我们在模型分析时还控制了受访者的个人特征和工作特征。其中个人特征包括年龄、年龄平方、婚姻状况、户口性质、受教育年限、自评健康和是否与60岁及以上的老人同住。工作特征包括职业类型、单位所有制类型、工作年限、管理职级、收入对数、员工福利、工作环境危害和工作中是否有性骚扰。对这些变量的操作化说明见表 2。分性别对自变量和控制变量的统计描述见表 3。

| 表 2: 控制变量的操作化说明 |

| 表 3: 分性别对自变量和控制变量的描述性统计 |

本文将以联立方程模型(Simultaneous Equation Model)作为主要的分析方法研究图 1中各变量之间的复杂关系,模型表达式如下所示:

| $\begin{array}{l} WIF = {\beta _{01}} + {\beta _{11}}FIW + {\beta _{21}}time + {\gamma _1}Z + {\varepsilon _1}\\ FIW = {\beta _{02}} + {\beta _{12}}WIF + {\beta _{22}}children + {\gamma _2}Z + {\varepsilon _2}\\ JS = {\beta _{03}} + {\beta _{13}}WIF + {\beta _{23}}FIW + {\beta _{33}}time + {\gamma _3}Z + {\varepsilon _3} \end{array}$ |

该模型共包括三个方程,其因变量分别是:WIF(工作对家庭的冲突)、FIW(家庭对工作的冲突)和JS(工作满意度)。根据图 1可知,WIF受到工作压力(如工作时间)的影响;FIW受到家庭压力(如子女数量)的影响;与此同时,WIF和FIW之间也会产生相互影响。WIF和FIW都会影响JS,除此之外,工作时间也对JS有直接作用。模型分析的重点是得到β系数的估计值,并比较它们在男性样本和女性样本中的差异。为了避免其他变量对估计结果的干扰,我们在模型分析时还纳入一组控制变量Z,γ是其回归系数。最后,ε代表未包含在模型中的其他因素对因变量的影响。

需要说明的是,在上述模型设定过程中,我们允许WIF和FIW之间存在相互影响,这就给β11和β12的识别带来难度。根据联立方程模型的求解原则,β11和β12可以识别的前提条件是:第一,工作时间对WIF有显著的直接影响,对FIW没有直接影响;第二,子女状况对FIW有显著的直接影响,对WIF没有直接影响(Bollen,1989)。如果这些条件得到满足,我们就可以将工作时间作为估计WIF对FIW影响的工具变量,并将子女状况作为估计FIW对WIF影响的工具变量(伍德里奇,2007)。这样,在样本量足够大的情况下,我们就能得到β11和β12的渐进无偏估计。

四、分析结果 (一)工作—家庭冲突的影响因素为了检验工作时间和子女数量是否满足模型识别所需具备的两个前提条件,我们在使用联立方程模型分析之前首先对WIF和FIW的影响因素进行研究。

在数据中,WIF和FIW都是四分类的定序变量,比较适合采用定序Probit模型进行分析。但考虑到WIF和FIW之间可能存在较为复杂的相互影响,分别对它们进行回归得到的残差之间很有可能存在较强的相关性。为了避免这种相关性对估计结果的影响,并提高估计效率,我们还采用了似不相关回归(Seemingly Uncorrelated Regression)对WIF和FIW进行联合估计(陈强,2014)。表 4汇报了这两种分析方法的输出结果。

| 表 4: 工作—家庭冲突的影响因素(N=6 948) |

从表 4可以发现,这两种方法得到的估计结果非常接近,对回归系数的统计检验结果也大致相同。似不相关回归输出的两个方程残差之间的相关系数为0.216,且在0.001的水平上统计显著。所以,两个方程残差间的相关是不可忽视的,通过似不相关回归得到的估计结果更加可靠。

从表 4我们可以得到两个主要结论。首先,男性更可能因为工作而较少参与家庭事务,而女性更可能因为家庭而耽误职业发展机会。所以,与性别角色理论相一致,在中国这个有着强烈男权文化传统的国家,男性的生活重心更可能放在工作,而女性的生活重心更可能放在家庭。虽然快速的现代化进程已经赋予男性和女性越来越多的非传统的角色要求,这使得无论男女都会受到工作—家庭冲突的影响,但在传统性别观念的影响下,男女感受到的工作—家庭冲突的方向是不同的。男性更可能因为工作而影响家庭;女性则相反,她们更可能因为家庭而耽误工作。

其次,工作时间延长会显著增加WIF,但它对FIW没有直接影响;另一方面,有16岁以下的未成年子女会显著增加FIW,但它对WIF也没有直接影响。所以,与理论预期相一致,WIF和FIW分别受到不同前因变量的影响,工作压力是导致WIF的主要因素,而家庭压力是导致FIW的主要因素。上述结果也说明,是否有16岁以下子女和工作时间满足前文提到的模型识别所需具备的两个前提条件。所以,我们可以以此为基础建立联立方程模型进行后续的研究。

(二)工作—家庭冲突对工作满意度的影响工作—家庭冲突是否会影响工作满意度?我们使用联立方程模型对此进行了研究,模型输出结果见表 5,表中所有系数均为标准化后的回归系数。2

| 表 5: 工作—家庭冲突对工作满意度的影响(N=6 948) |

表 5共包括两个模型。模型1仅纳入自变量,而没有纳入控制变量。从输出结果看,上文通过表 4得到的两个结论再次得到验证。首先,从模型1可以发现,男性更可能因为工作而影响家庭,而女性更可能因为家庭而耽误工作。其次,模型1也再次验证了工作时间和子女状况对WIF和FIW的显著影响。

但与表 4不同的是,在模型1中我们明确设定WIF和FIW之间存在相互影响。分析结果显示,WIF对FIW的影响为正,且在0.05的水平上统计显著;FIW对WIF的影响也是正向的,且在0.001的水平上统计显著。所以总体来看,模型1验证了弗隆等(Frone et al., 1992)的观点。也就是说,我们可以认为,中国员工的工作和家庭是相互连通的,不仅工作中的负面情绪会被带入家庭,家庭中的负面情绪也会被带入工作。所以,只要工作和家庭中有一方遭遇不顺,就有可能同时对两个领域带来负面影响。

除此之外,模型1还显示,WIF和FIW都对工作满意度有显著的负面影响。所以,与西方国家的研究结论相同,在中国,工作和家庭之间的矛盾和冲突也是导致员工不满的一个重要因素。但与西方国家不同的是,模型1中FIW的标准化回归系数为-0.124,而WIF的标准化回归系数为-0.081,所以与WIF相比,FIW对工作满意度的相对影响要更大一些,这就与格兰迪等(Grandey et al., 2005)的观点产生了矛盾。他们认为,WIF对工作满意度的相对影响应该大于FIW,因为当工作影响家庭时,工作是导致二者关系紧张的直接原因,这时人们更可能将工作视为对家庭的一种威胁而对之心存不满;而当家庭影响工作时,工作更像是一名受害者,这时人们抱怨的对象更应是家庭,而不是工作。

我们认为,这可能是因为模型1中没有控制受访者的职业和职级等工作特征。从理论上看,员工将大量的时间和精力投入家庭可能会影响他们的职业选择和职业发展,例如,为了照顾家庭没有获得称心的职业,或者错过了晋升的机会,而职业和职级本身就会影响员工的工作满意度。由此可见,员工的职业和职级等工作特征一方面与FIW密切相关,另一方面对工作满意度也有显著影响,所以在分析时必须加以控制。

为了验证上述猜测,我们在模型1的基础上控制了受访者的职业类型、单位所有制类型、管理职级等工作特征;除此之外,我们还控制了受访者的年龄、户口、婚姻状况、受教育年限等个人特征。从模型2可以发现,在纳入上述控制变量以后,FIW对工作满意度的影响力出现较为明显的下降,而WIF对工作满意度的影响力则略有上升,这导致在模型2中,WIF对工作满意度的相对影响超过了FIW。所以,与我们的猜测相一致,模型1之所以出现与理论预期相反的结果,是因为它忽视了很多关键的控制变量。不过,即使在纳入上述控制变量以后,FIW依然对工作满意度有显著的负面影响,且统计检验结果显示,FIW和WIF的影响在数值上并无显著差异。这与国外的相关研究结论并不一致。笔者认为,这可能是因为在中国人的心目中,家庭占据比工作更加重要的地位。在某种程度上说,工作对中国人来说只是积累财富和荣耀的一种手段,而家庭的繁荣和富足才是终极目标,所以中国人可能在家庭影响工作时对家庭有更多的容忍,甚至转而迁怒于工作。不过,这也有可能是因为模型混合了男性和女性样本导致的。

最后,从模型2还可以发现,工作时间对工作满意度有显著的负面影响,而是否有未成年子女对工作满意度的影响并不显著,这就验证了弗隆等(Frone et al., 1992)的观点。他们认为,工作压力不仅会通过WIF的途径影响工作满意度,而且对工作满意度有显著的直接影响;而家庭压力对工作满意度的影响是间接的,它的直接效应为0。此外,职业类型和单位所有制类型也对工作满意度有显著影响,与管理人员和专业技术人员相比,办事人员、商业服务业人员和生产工人的工作满意度较低;与体制外工作人员相比,体制内员工的工作满意度较高,这体现了现阶段中国就业体制下,不同职业和单位类型在社会地位、工作稳定性和福利待遇等方面的差异。最后,分析结果还显示,收入越高、福利越好和管理职级越高的员工工作满意度也越高,而工作场所对身体健康有害或者存在性骚扰则会降低员工的工作满意度,这些结果都与理论预期相一致,同时也为企业管理人员如何提高工作满意度提供了有益的启示,如提高收入和福利待遇,提供更多的职业晋升机会,为员工的身体健康提供必要的保护措施并营造和谐健康的工作氛围等。

(三)性别差异上文分析了工作—家庭冲突的影响因素及其对工作满意度的影响,但没有讨论可能存在的性别差异。根据性别角色理论,来自工作和家庭两方面的压力可能使女性员工陷入更为严重的工作—家庭冲突,而且女性员工也更可能因为这种冲突对工作感到不满。为了对其进行检验,我们将性别作为分组变量纳入模型,并对所有可能的组间差异进行统计检验,3表 6汇报了主要的分析结果。

| 表 6: 性别差异 |

结果显示,在男性样本中,是否有16岁以下子女和工作时间这两个变量对FIW和WIF的影响较小,且统计检验结果都不显著;而在女性样本中,不仅回归系数比男性大,对它们的统计检验结果也都是显著的。所以综合来看,有未成年子女需要照料和工作时间的延长确实会使女性陷入更为严重的工作—家庭冲突,假设1得到证实。

除此之外,分析结果还显示,WIF和FIW对男性和女性员工的工作满意度都有显著的负面影响;但与男性员工相比,它们对女性员工的影响更大一些。具体来说,WIF对男性的影响(回归系数的绝对值)比女性小0.058,且卡方检验结果显示二者的差异是显著存在的(p < 0.01)。FIW对男性的影响也比女性小0.001,但对它的统计检验结果并不显著。所以,WIF对女性的工作满意度影响更大,而FIW对男女的影响基本相当。假设2部分得到证实。

(四)稳健性检验联立方程模型在设定时允许WIF和FIW之间存在相互影响,这使得我们必须找到合适的工具变量才能识别所有参数。虽然从理论和实证分析两个角度看,工作时间和子女状况满足作为工具变量的一般条件,但它们也或多或少地存在弱工具变量(weak instrument)的问题。分析结果显示,在控制其他变量的前提下,额外增加工作时间这个变量仅能使模型对WIF的解释力(R2)提高0.003,而额外增加子女状况也仅能使模型对FIW的解释力提高0.004,所以这两个工具变量都比较弱,这导致在表 5中,模型对FIW和WIF之间相互影响的统计检验的功效比较低(在模型1中边际显著,而在模型2中不显著)。

考虑到FIW和WIF的相互影响并不是本文的主要研究目标,我们可以采用一种更加稳妥的模型设定方法,即简单设定FIW和WIF的残差之间存在相关,而不对这种相关进行解释,这样参数的识别就可以不再依赖工具变量。

从表 7可以发现,这种更加稳健的模型设定方法并未改变上文得到的研究结论。具体来说,工作时间和子女状况对WIF和FIW具有显著影响,但相比较而言,它们对女性的影响更大;WIF和FIW对工作满意度的影响也是非常显著的,且它们对女性的影响更大(特别是WIF)。所以,前文的研究结论再次得到验证。

| 表 7: 稳健性检验 |

本文使用第三期中国妇女社会地位调查数据,研究了工作—家庭冲突对工作满意度的影响及其性别差异,发现来自工作和家庭两方面的角色压力是引发工作—家庭冲突的主要原因。无论是因工作影响家庭,还是因为家庭耽误工作,员工都会对工作表达不满。这与国外的研究结果既有相同的地方,也有不同之处。特别的是,中国员工在家庭影响工作时也会对工作表达强烈的不满,这可能源于家庭在中国员工心中占有比工作更加重要的地位。所以,与国外企业相比,中国的企业管理者需要特别关注员工在家庭方面的需求,以尽可能防止员工将家庭中的负面情绪带入工作,从而避免对组织管理造成消极影响。

分性别比较研究发现,男性员工更可能因为工作而影响家庭,而女性员工更可能因为家庭而耽误工作。这一差异体现了“男主外、女主内”这一传统性别角色分工对男女所感受到的工作—家庭冲突的不同影响。虽然与男性相比,女性员工感受到的工作对家庭的冲突较小,但她们感受到的这种冲突对工作满意度的影响却更大,这可能是因为男性和女性在感知和处理压力的方式上有所不同。具体来说,在传统性别观念的影响下,男性更可能将工作对家庭的冲突视为是正当的,因此,尽管他们的工作压力更大,但较少对工作产生抱怨心理;而女性却很难容忍较大的工作压力,特别是当工作影响到她们家庭角色的发挥时,她们会对工作产生更为严重的不满和抵触情绪。所以,从某种程度上说,工作本身并未彻底改变中国女性传统的性别角色认知,特别是当工作和家庭产生冲突时,她们会比男性更可能抱怨工作。这也在一定程度上说明,中国企事业单位的管理者需要对男性和女性采取不同的管理策略,以更好地应对男女对工作压力和家庭压力的不同反应和后果。

由于工作—家庭冲突源于工作角色和家庭角色的双重压力,所以我们认为,要有效缓解这种冲突,也必须从工作和家庭两个方面入手(佟新,2012)。首先,从工作的角度看,已有很多研究发现,来自工作组织的社会支持有利于降低员工的工作—家庭冲突(Hammer et al., 2011)。例如,弹性工作制度、产假、幼儿护理援助等家庭友好政策都有助于员工平衡工作角色和家庭角色之间的紧张关系。除此之外,良好的组织氛围,例如上司和同事对员工家庭的关心,也对降低工作—家庭冲突有积极作用(Taylor et al., 2009)。但以上研究大多基于西方国家的管理经验,它们在中国是否适用还有待进一步的研究,而且这些组织层面的管理实践对男性和女性是否有不同的影响也需要深入探究。其次,从家庭的角度看,也有研究表明,家人的鼓励和理解能够缓解家庭压力,从而减少工作—家庭冲突(Michel et al., 2011)。不过,西方学者对家庭支持的研究大多局限于配偶,而很少关注除配偶之外的其他家庭成员提供的支持。这在以核心家庭为主体的西方国家是合适的,但在有大家庭传统的中国,将父母的支持也包括进来或许更加符合实际。例如,中国素来就有多代同堂的居住传统,由祖父母照顾孙子女或帮忙料理家务的现象也屡见不鲜,这不仅为家庭支持的内涵增添了新的内容,也为缓解中国员工的工作—家庭冲突提供了一个新的应对办法。所以,在中国,还有很多有趣的问题值得我们去研究。这对中国学者而言,既是机遇,又是挑战。

注释:1. 参见:“Labor Force Participation Rate,Female(% of Female Population Ages 15+)”,世界银行(http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLE.CACT.FE.ZS)。

2. 本文使用Stata 13.0 统计软件中的sem命令拟合联立方程模型。

3. 即将性别变量放入选项group()当中,拟合分组结构方程模型,同时检验组间差异。

| [1] |

才国伟、刘剑雄. 2013. 归因、自主权与工作满意度[J]. 管理世界(1):133-142.( 1) 1)

|

| [2] |

陈强. 2014. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 北京:高等教育出版社.( 1) 1)

|

| [3] |

邓子鹃. 2015. 2004-2014年国外职业女性工作-家庭冲突研究进展[J]. 中华女子学院学报(4):81-90.( 1) 1)

|

| [4] |

第三期中国妇女社会地位调查课题组.2011.第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J].妇女研究论丛(6):5-15.( 1) 1)

|

| [5] |

范皑皑、丁小浩. 2007. 教育、工作自主性与工作满意度[J]. 清华大学教育研究(6):40-47.( 1) 1)

|

| [6] |

冯缙、秦启文. 2009. 工作满意度研究述评[J]. 心理科学(4):900-902.( 1) 1)

|

| [7] |

宫火良、张慧英. 2006. 工作家庭冲突研究综述[J]. 心理科学(1):124-126.( 1) 1)

|

| [8] |

黄桂. 2005. 员工满意度影响因素的实证研究[J]. 管理世界(11):160-161.( 2) 2)

|

| [9] |

姜佳将. 2015.工作-家庭平衡状况的性别差异及影响因素研究[J]. 浙江学刊(3):219-224.( 1) 1)

|

| [10] |

李锡元、高婧.2011.工作家庭冲突、上司支持感与工作满意度的关系研究——基于中层职业经理人的实证分析[J].科学学与科学技术管理(2):163-170.( 2) 2)

|

| [11] |

李雪松.2012.工作-家庭冲突对知识型员工工作满意度的影响——基于心理所有权的效应分析[J].现代管理科学(8):99-101.( 2) 2)

|

| [12] |

林忠、鞠蕾、陈丽. 2013.工作-家庭冲突研究与中国议题:视角、内容和设计[J]. 管理世界(9):154-171.( 3) 3)

|

| [13] |

刘爱玉、佟新、付伟. 2015.双薪家庭的家务性别分工:经济依赖、性别观念或情感表达[J].社会35(2):109-136.( 1) 1)

|

| [14] |

陆佳芳、时勘、John J. Lawler. 2002.工作家庭冲突的初步研究[J]. 应用心理学(2):45-50.( 1) 1)

|

| [15] |

罗耀平、范会勇、张进辅. 2007.工作-家庭冲突的前因、后果及干预策略[J]. 心理科学进展(6):930-937.( 1) 1)

|

| [16] |

钱文荣、张黎莉. 2009.农民工的工作-家庭关系及其对工作满意度的影响——基于家庭式迁移至杭州、宁波、温州三地农民工的实证研究[J]. 中国农村经济(5):70-78.( 2) 2)

|

| [17] |

佟新. 2012.平衡工作和家庭的个人、家庭和国家策略[J]. 江苏社会科学(2):83-91.( 1) 1)

|

| [18] |

伍德里奇. 2007.横截面与面板数据的经济计量分析[M]. 北京:中国人民大学出版社.( 1) 1)

|

| [19] |

杨菊华、李红娟、朱格. 2014.近20 年中国人性别观念的变动趋势与特点分析[J]. 妇女研究论丛(6):28-36.( 1) 1)

|

| [20] |

叶仁荪、王玉芹、林泽炎.2005.工作满意度、组织承诺对国企员工离职影响的实证研究[J].管理世界(3):122-125.( 1) 1)

|

| [21] |

於嘉. 2014.性别观念、现代化与女性的家务劳动时间[J]. 社会34(2):166-192.( 1) 1)

|

| [22] |

Adams,Gary A.,Lynda A. King,and Daniel W. King. 1996."Relationships of Job and Family Involvement,Family Social Support,and Work-Family Conflict with Job and Life Satisfaction.Journal of Applied Psychology 81(4):411-420.( 1) 1)

|

| [23] |

Allen,Tammy D.,David E. L. Herst,Carly S. Bruck,and Martha Sutton.2000."Consequences Associated with Work-to-Family Conflict:A Review and Agenda for Future Research."Journal of Occupational Health Psychology 5(2):278-308.( 1) 1)

|

| [24] |

Boles,James S.,W. Gary Howard,and Heather H. Donofrio. 2001."An Investigation into the Inter-Relationships of Work-Family Conflict,Family-Work Conflict and Work Satisfaction."Journal of Managerial Issues 13(3):376-390.( 3) 3)

|

| [25] |

Bollen,Kenneth A. 1989.Structure Equation Model with Latent Variables.New York:Wiley.( 1) 1)

|

| [26] |

Brewster,Karin L. and Irene Padavic. 2000. "Change in Gender-Ideology,1977-1996:The Contributions of Intracohort Change and Population Turnover."Journal of Marriage and Family 62(2):477-487.( 1) 1)

|

| [27] |

Bruck,Carly S.,Tammy D. Allen,and Paul E.Spector. 2002. "The Relationship between Work-Family Conflict and Job Satisfaction:A Finer-Grained Analysis."Journal of Vocational Behavior 60(3):336-353.( 2) 2)

|

| [28] |

Clark,Sue Campbell. 2000."Work/Family Border Theory:A New Theory of Work/Family Balance."Human Relation 53(6):747-770.( 1) 1)

|

| [29] |

Duxbury,Linda E. and Christopher A.Higgins. 1991."Gender Differences in Work-Family Conflict."Journal of Applied Psychology 76(1):60-74.( 1) 1)

|

| [30] |

Frone,Michael R.,Marcia Russell,and Mary L. Cooper. 1992."Antecedents and Outcomes of Work-Family Conflict:Testing a Model of the Work-Family Interface."Journal of Applied Psychology 77(1):65-78.( 5) 5)

|

| [31] |

Grandey,Alicia A.,Bryanne L. Cordeiro,and Ann C. Crouter. 2005."A Longitudinal and Multi-Source Test of the Work-Family Conflict and Job Satisfaction Relationship."Journal of Occupational and Organizational Psychology 78(3):305-323.( 5) 5)

|

| [32] |

Greenglass,Esther R.,Kaye-Lee Pantony,and Ronald J. Burke.1988."A Gender-Role Perspective on Role Conflict,Work Stress,and Social Support."Journal of Social Behavior and Personality 3(4):317-328.( 1) 1)

|

| [33] |

Greenhaus,Jeffrey H.and Nicholas J. Beutell. 1985."Sources of Conflict between Work and Family Roles."Academy of Management Review 10(1):76-88.( 4) 4)

|

| [34] |

Gutek,Barbara A.,Charles Y. Nakamura,and Veronica F. Nieva.1981."The Interdependence of Work and Family Roles."Journal of Occupational Behavior 2(1):1-16.( 1) 1)

|

| [35] |

Hammer,Leslie B.,Ellen E.Kossek,W. Kent Anger,Todd Bodner,and Kristi L. Zimmerman.2011."Clarifying Work-Family Intervention Processes:The Roles of Work-Family Conflict and Family-Supportive Supervisor Behaviors."Journal of Applied Psychology 96(1):134-150.( 1) 1)

|

| [36] |

Herzberg,Frederick I. 1966.Work and the Nature of Man. New York:Thomas Y. Crowell.( 1) 1)

|

| [37] |

Hoppock,Robert. 1935.Job Satisfaction. Oxford,England:Harper.( 1) 1)

|

| [38] |

Kossek,Ellen E.and Cynthia Ozeki.1998."Work-Family Conflict,Policies,and the Job-Life Satisfaction Relationship:A Review and Directions for Organizational Behavior-Human Resources Research."Journal of Applied Psychology 83(2):139-149.( 2) 2)

|

| [39] |

Locke,Edwin A.1976."The Nature and Causes of Job Satisfaction."Handbook of Industrial and Organizational Psychology (1):1297-1343.( 1) 1)

|

| [40] |

March,James G.and Hebert A. Simon. 1958.Organizations. New York:Wiley.( 2) 2)

|

| [41] |

Mason, Karen O.and Yu-Hsia Lu. 1988. "Attitudes toward Women's Familial Roles:Changes in the United States,1977-1985."Gender and Society 2(1):39-57.( 1) 1)

|

| [42] |

Matthews,Russell A.,Doan E. Winkel,and Julie H. Wayne. 2013."A Longitudinal Examination of Role Overload and Work-Family Conflict:The Mediating Role of Interdomain Transitions."Journal of Organizational Behavior 35(1):72-91.( 1) 1)

|

| [43] |

Michel,Jesse S.,Lindsey M. Kotrba,Jacqueline K. Mitchelson,Malissa A. Clark, and Boris B. Baltes. 2011."Antecedents of Work-Family Conflict:A Meta-Analytic Review."Journal of Organizational Behavior 32(5):689-725.( 2) 2)

|

| [44] |

Sousa-Poza,Alfonso and Andres A.Sousa-Poza. 2000."Well-Being at Work:A Cross-National Analysis of the Levels and Determinants of Job Satisfaction."The Journal of Socio-Economics 29(6):517-538.( 1) 1)

|

| [45] |

Sullivan,Cath and Suzan Lewis. 2001. "Home-Based Telework,Gender,and the Synchronization of Work and Family:Perspectives of Teleworkers and Their Co-Residents."Gender,Work and Organization 8(2):123-145.( 1) 1)

|

| [46] |

Taylor,Barbara L.,Robert G. DelCampo,and Donna Maria Blancero. 2009."Work-Family Conflict/Facilitation and the Role of Workplace Supports for U.S. Hispanic Professionals."Journal of Organizational Behavior 30(5):643-664.( 1) 1)

|

| [47] |

Vroom,Victor Harold. 1964.Work and Motivation. New York:Wiley.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36