LI Lulu, Center for Studies of Sociolgy Theory & Method, Renmin University of China.

“在任何社会,妇女解放的成都市衡量普遍解放的天然尺度。”

——恩格斯《反杜林论》

一、问题的提出在现代社会,性别平等既是社会进步的标志,也是社会可持续发展的重要条件。性别平等的基础在于人们的性别平等观念(gender egalitarianism)。因为性别平等观念能够直接影响两性在家庭、劳动力市场和社会生活中的行为和关系(Davis and Greenstein, 2009),所以,只有人们普遍认识到性别平等是应当的,性别不平等的现实才能得到实质性改善。

目前已有大量研究讨论影响性别平等观念的因素(Davis and Greenstein, 2009),包括微观的个人社会经济特征和宏观的社会经济结构。从微观层面来看,研究一般把影响性别平等观念的机制分为两种:内在利益驱动(interest-based explanations)和外在环境决定(exposure-based explanations)(Bolzendahl and Myers, 2004)。前者认为性别平等观念根源于主体的利益考虑,只有当性别平等有利于自己时,个体才会选择支持两性平等,否则就表现出传统的性别观念,最典型的就是男女之间在性别平等观念上的差异(Davis and Robinson, 1991;Shu and Zhu, 2012)。后者则认为,性别平等观念的形成与认知主体所处的社会环境和自身经历密切相关,直接或间接接触非传统的观点、人物和事件,将使行为主体趋向于现代的性别平等观念。也就是说,性别平等观念是一种社会化的结果,故而家庭(Myers and Booth, 2002;Sutfin, et al., 2008;左志香,2007)、学校与工作(Bryant,2003;Bolzendahl and Myers, 2004;Shu,2004;余秀兰,2013;刘爱玉、佟新,2014)这些重要的社会化媒介对人们性别平等观念的形成具有重要影响。

就宏观社会经济结构而言,现代化理论认为,性别平等观念会随着社会结构的现代化发展而转变,这是因为现代化发展通常会引起生育率下降,从而使女性有更多机会获得教育并进入劳动力市场,进而减小两性间的权利不平等,并最终促使人们的性别平等观念现代化和平等化(Shu and Zhu, 2012),这得到美国一系列经验研究的支持(Thornton and Freedman, 1979;Mason and Lu, 1988;Brooks and Bolzendahl, 2004)。但一些跨国比较研究发现,虽然西方工业化国家之间的现代化程度相似,性别平等观念却不相同,这些差异因此难以用现代化发展程度来解释,而更可能源于各国特定的文化传统以及影响女性进入劳动力市场的福利制度设置(Davis and Robinson, 1991;Alwin, et al., 1992)。例如,有研究发现,在那些对劳动力市场中的女性给予充分照顾的社会中,如果幼儿照顾机构很普遍,那么女性对男性的依赖程度将大大下降,人们的性别平等观念将会趋于平等化(Baxter and Kane, 1995)。此外,越来越多的研究注意到性别平等观念在社会主义国家中的特殊表现,这些学者相信,特殊的社会经济体制和意识形态会给性别平等观念带来重要影响(Panayotova and Brayfield, 1997;Treas and Widmer, 2000)。关于东德与西德的比较研究显示,由于计划经济体制和社会主义意识形态的影响,东德人更支持女性外出工作(Adler and Brayfield, 1996),这一差异即使在德国统一后仍很明显(Bauernschuster and Rainer, 2012)。

尽管目前已经积累了丰富的经验研究,但仍存在很多值得进一步讨论的内容。首先,大部分研究都将性别平等观念聚焦于女性在家庭与工作之间的角色选择,并在此单一维度上比较不同国家或者同一国家不同时期的性别平等观念。事实上,性别平等观念的内涵更为丰富。舒晓玲(Shu,2004)指出,根据涉及的对象的不同,性别平等观念包括四个方面的内容,即就业、婚姻、性自由和生育的观念。在最近的一篇文章中,舒晓玲等(Shu and Zhu, 2012)通过数据的拟合进一步发现性别平等观念至少包含两个维度:一个维度强调男女之间在就业、教育与政治等方面的权利平等;另一个维度则强调男女在家庭与工作之间的角色分工平等。本文把前者称为性别权利平等观念,把后者称为性别分工平等观念。如果考虑到性别平等观念的多元维度,那么进行跨国比较就不仅仅是哪国性别平等观念更加现代和更加平等的问题,更基本的问题还有,不同国家的性别平等观念模式有何不同。

其次,很少有研究将宏观社会背景与微观形成机制结合起来考察。目前的研究认为,性别平等观念的形成受到内在利益驱动和外在环境的影响,也就是说,人们的性别平等观念具有异质性,会随着个人的内在利益和所处环境的改变发生变化。这里存在一个潜在假设,即社会存在多元价值观念的竞争,而且个人能够根据个人偏好进行自由选择。但这个假设在很大程度上是建立在西方自由资本主义的基础上的,对于中国,尤其是对改革前国家社会主义体制下的社会来说,该假设是否成立值得怀疑。若不成立,那些在西方社会背景下有效的微观形成机制在中国是否也有效就需要做进一步研究了。

最后,虽然有不少研究讨论了中国性别平等观念的变迁及其影响因素,但很少有人把中国纳入跨国比较研究。通过与他国进行比较,可以更好地理解中国性别平等观念的特点及其反映的社会基础,并对未来可能发生的变迁做出预测。

基于上述考虑,本文首先利用“世界价值观调查”数据对中美两国的性别平等观念进行初步比较后发现,两国性别平等观念的差异不是表现为平等化程度上的差异,而是观念模式的不同。本文从女性主义运动入手对此提供了一个解释框架,即女性主义运动构成了宏观社会背景与性别平等观念模式之间的中间过程。在不同历史与社会背景下,两国女性主义运动形成不同的共识框架,进而影响两国各自的性别平等观念模式。接着,本文从该解释出发,进一步讨论两国女性主义运动的共识动员过程与性别平等观念形成的关系。我们预测,中国女性主义运动借助社会主义再分配体制,能够将性别平等观念渗透到整个社会,从而使个体的选择空间被大大压缩,那些在美国能够影响性别平等观念形成的微观机制将不再有效,结果是人们的性别平等观念趋于一致。最后,本文继续使用世界价值观数据对该预测进行了检验。

需要说明的是,之所以选择美国作为比较对象,是因为作为一个资本主义国家,无论是在社会经济体制上,还是在意识形态上,美国都与中国有显著差异,而且在20世纪六七十年代,美国女性主义运动是西方女性主义运动的典型代表,发展成熟,对社会也产生了深远影响(Maclean,2009:19-33)。

二、中美性别平等观念比较本文采用的数据来自“世界价值观调查”(World Values Survey)中的美国和中国部分。该调查由瑞典的非营利组织“世界价值观研究协会”(World Values Survey Association,WVSA)主持,主要是描述世界社会文化和政治变迁等问题。调查从20世纪80年代起,以4—5年为一个周期,通过委派组织成员进行调查督导,委托当地研究机构以随机抽样访谈的方式来完成数据采集。目前,该调查项目已发展到六大洲97个社会群体中,覆盖了世界上88%的人口,被广泛用来研究不同社会的价值观变迁(张宇、王冰,2012;英格尔哈特,2013)。

到目前为止,“世界价值观调查”分别在美国和中国收集了五波数据,其中美国的调查时点分别为1981年、1995年、1999年、2006年和2011年,中国的调查时点分别为1990年、1995年、2001年、2007年和2012年。本文将其中的第二波(1995年)和第三波(1999年和2001年)数据作为分析对象。这主要是考虑到两国第一波数据的调查时点相差太远,而在第二波和第三波调查中关于性别平等观念的问题设置类似,随后的第四、五波调查则发生了较大变化。在这两波调查中,中国的样本量分别是1 500个和1 542个,美国的样本量分别是1 000个和1 200个。

在这两波调查中,有六个相同的关于性别平等观念的问题,分别为:A1,“当工作机会少时,男性应比女性有更大的就业权利”;A2,“总体上来说,男人比女人更能成为好的政治领袖”;A3,“大学教育对男孩比对女孩更重要”;A4,“有工作的母亲可以像家庭主妇一样同孩子建立一种温暖而牢固的关系”;A5,“丈夫与妻子应该共同承担家庭的经济收入”;A6,“做家庭主妇与在外工作同样使人充实”。但A6隐含的意向不明确,而且纳入该题后,因子拟合效度在两国不一样,因此不采用该题。表 1显示的是其余五个问题的因子拟合结果,五个题累积方差贡献率接近60%,可以拟合成两个公共因子,其中A1—A3主要负载于公共因子1上,A4与A5主要负载于公共因子2上,这与舒晓玲等(Shu and Zhu, 2012)的研究相一致。我们将公共因子1命名为“性别权利平等观念”,分值越高,代表越认同性别权利平等;公共因子2被命名为“性别分工平等观念”,分值越高,代表越认同女性外出工作。

| 表 1 旋转后的因子分析结果 |

权利平等与分工平等都是性别平等的重要表现,前者主要强调男女在政治权利和生活机会上的平等, 后者更强调男女在家庭与工作等方面的分工是平等的,没有所谓“男主外, 女主内”之别。事实上,社会平等包括了机会平等和结果平等,从这个意义上说,性别权利平等侧重于性别之间的机会平等,即女性具有与男性相同的机会去争取令人满意的社会经济地位。性别分工平等则侧重于性别之间的结果平等,即男女具有平等的社会经济地位。以女性工作为例,前者认为女性应该被赋予与男性相同的工作权利,雇主在招工时不能存在性别歧视。至于女性是否外出工作是女性自己的选择,女性工作后能否取得与男性相同的社会经济地位则与个人能力有关。而后者认为女性必须同男性一样外出工作,而且雇主必须保证男女同工同酬,只有这样, 女性才能获得平等经济地位,才是真正实现性别平等。

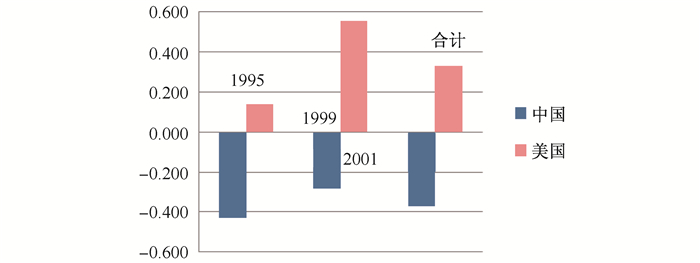

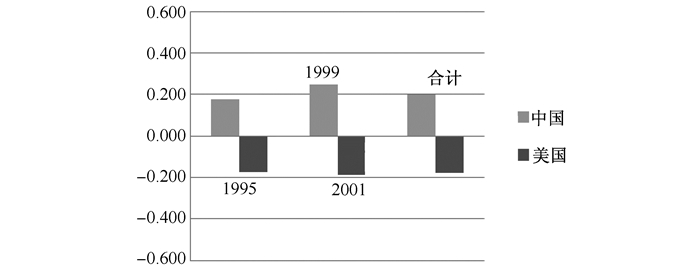

按照现代化理论,美国的现代化程度高于中国,美国的性别平等观念应该比中国更趋于平等化,但WVS的数据表明,中美两国在性别平等观念的不同维度上表现各异,即中美性别平等观念的模式不同。从图 1和图 2可以看到,在两波调查中,美国被访者在性别权利平等观念上的得分高于中国,这说明美国人的性别权利平等意识比中国人强。但中国人的性别分工平等观念得分更高,这表示中国人更赞成女性走出家庭,参与社会生产活动。因此,比中美两国性别平等观念平等化程度更有意思的一个问题是,为什么中美两国在性别平等观念模式上如此不同。

|

注:图中两国得分差异均在0.001显著水平上统计显著 图 1 中美两国性别权利平等观念比较 |

|

注:图中两国得分差异均在0.001显著水平上统计显著 图 2 中美两国性别分工平等管你那比较 |

就分析层次而言,各国性别平等观念模式是性别平等观念在宏观层次上的体现,所以应该从国家宏观背景方面予以解释,而许多研究也是这么做的(Panayotova and Brayfield, 1997;Bauernschuster and Rainer, 2012)。但宏观背景与具体的性别平等观念之间是通过很多中间过程联系起来的,对这些中间过程目前还鲜有研究讨论。本文想强调的一个重要中间过程是女性主义运动,一方面,女性主义运动的根本目标就是性别平等,而且许多国家的女性主义运动都不是局限于一个区域,因此,女性主义运动将能在全社会的范围内直接影响人们的性别平等观念,从而形塑一个国家的性别平等观念模式。有研究利用巴勒斯坦工作女性的追踪数据发现,那些参与女性主义运动组织的女性通常具有更强的性别平等意识(Hasso,2001)。另一方面,由于在政治体制、社会结构和文化传统等方面存在诸多差异,不同国家的女性主义运动在运动形态、动员策略和组织形式等方面都表现得非常不同(Ray and Korteweg, 1999;Margolis,1993),这又会折射到人们的性别平等观念上。基于此,本文将女性主义运动看做连接国家宏观背景与性别平等观念模式的中间过程,下文将从此入手,对中美两国性别平等观念模式的差异予以解释。

需要说明的是,本文比较的女性主义运动主要是指二战后的女性主义运动,中美两国女性主义运动在这个时段很少有交集,但时间比较吻合,基本上都在20世纪六七十年代达到高峰,而在80年代开始进入低潮期,或者说,运动形态出现了新的变化。这个时段两国的女性主义运动都非常剧烈,对社会产生了深远影响。尽管进入80年代以后,两国的社会和女性主义运动都发生了变化,但这些社会变迁都是渐进式变迁。80年代以后的女性主义运动无论从规模、动员力量,还是运动效果上,也都远远不如从前。考虑到价值观念的变迁通常落后于物质文化的变迁,我们认为,虽然社会变迁对性别平等观念会产生影响(顾辉, 2013, 2014),但还不至于彻底颠覆在女性主义运动高峰期下形成的性别平等观念模式。

三、女性主义运动“共识”框架与性别平等观念模式考虑到中美两国女性主义运动的复杂性,本文将借助社会运动研究中的框架建构视角比较它们的不同。所谓“框架”(frame),是指“个体能够定位、感知、识别和标记在生活空间和更广泛的世界中所发生事件的理解图式”,它“赋予事件和事情以意义,从而发挥着将体验组织化并引领行动的功能”(冯仕政,2013:209)。社会运动的框架建构的核心任务包括共识动员与行动动员,前者的主要任务在于诊断社会问题和提供解决方案,目的在于说服人们支持该运动的立场和观念;后者则是要将这种精神上的支持转化成实际行动(冯仕政,2013:217)。任何框架建构都是在一定的社会背景下发生的,例如,由于美国与德国社会背景的差异,两国女性主义运动在堕胎问题上发展出两种言说框架:美国女性主义运动强调堕胎作为一项隐私权,不受政府的干涉,德国女性主义运动则强调政府对怀孕妇女的保护作用(Ferree,2003)。事实上,为了能够引起运动对象的共鸣,使社会运动得以成功,许多运动框架在建构过程中都会考虑与现有意识形态与社会政治机会结构相适应(Benford and Snow, 2000)。

由于本文想讨论的是女性主义运动对性别平等观念的影响,而不是对人们参与女性主义运动的影响,下面将重点分析的是,在特定的宏观背景下,中美女性主义运动在共识动员上的差异及其对性别平等观念的影响。这包括两个方面:一是“共识”框架的差异,包括关于男女不平等的原因诊断及其解决方案,这种共识差异既体现在女性主义思想中,又体现在女性主义运动的实践过程中,它可能导致两国性别平等观念表现出不同的模式;二是动员上的差异,即中美女性主义运动使用何种方法让人们认同关于男女不平等的“共识”,从而接受女性主义运动所提倡的性别平等观念。这种动员差异可能导致影响性别平等观念形成的微观机制有所不同。

(一) 美国女性主义运动美国女性主义思想本身流派纷呈,但对女性主义运动实践影响较大的是自由女性主义和激进女性主义,美国最大的两个妇女组织——全国妇女组织和美国妇女解放运动组织分别是二者的代表。自由女性主义认为,男女不平等是根植于男性气质之上的。经典的政治理论家和哲学家,从柏拉图、亚里士多德到霍布斯和洛克,都认为女性没有男性那么理性,因此,女性更适合家庭的情感生活,而不能享有与男性一样的政治权利和公共生活机会(弗里德曼,2007:33)。激进女性主义则批评自由女性主义只关注公共领域中的权利问题,却对存在于家庭和私人生活中的权力关系不加评论。她们认为,男性权力无处不在, 无论是在公共领域还是在私人领域,男性都在规范与控制女性生活。事实上,私人领域的男性控制——即对生育和性行为的控制更为根本(布赖森,2007:45)。

尽管二者的侧重点不同,但都是将性别不平等置于性别本身的差异之上。这种差异都是以男性为标准的。无论是在气质上, 还是在身体上,男性都被划在好的一方,从而使得男性支配理所当然(李银河,2005:6)。而且,这种差异很大程度上并不是由生理特征决定的,而是由男权社会刻意建构的(卢宾,2007:40-41)。正如波伏瓦,2011:9)那句名言所说:“女人不是天生的,而是后天形成的”。即使是身体差异也是如此,所谓的“性感”“美丽”,都是按照男性的眼光来塑造的。对于女性主义者而言,首先要改变的是关于性别差异的刻板印象。她们强调,女性在气质和身体上的特征同男性的一样重要,甚至更有价值,因此,女性应该获得与男性相同的机会和权利,无论是在公共领域还是在私人领域(李银河,2005:125)。

在上述思想影响下,美国女性主义运动的主轴一直就是追求男女之间的平等权利。早在1848年于纽约召开的第一届妇女权利大会就仿效《独立宣言》通过了《妇女权利宣言》。该宣言开宗明义地指出,“男人和女人生而平等,他们都被造物主赋予了不可转让的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”(裔昭印,2009:406)具体来说,女性主义运动的第一次浪潮主要是以争取妇女政治选举权为中心目标,同时涉及女性受教育权、自由工作和拥有财产的权利等各种基本权利(李银河,2005:40)。而第二次运动浪潮的主要目标则是追求更加广泛的男女平等权利,其中争取通过平等权利的宪法修正案和获得合法堕胎权是两项重要目标。但可惜的是,前者最终以失败告终(裔昭印,2009:475)。虽然1973年的“罗伊诉韦德案”的胜诉使美国女性获得了合法堕胎权,但该案引发的争议并未结束,而且,此后美国最高法院的几项相关判决对妇女堕胎权都予以限制(任东来等,2004:320)。

虽然美国女性主义运动内部都存在分歧,但无论在理论上,还是在实践中,“权利框架”仍是其中的核心框架。从这个角度来说,美国女性主义运动通常被称为“女权运动”。美国女性主义运动之所以围绕“权利框架”展开,是与它的历史和社会背景密切联系的。首先,美国的女性主义运动是民权运动历史的一部分。此前,在以种族为对象的民权运动中,“权利框架”因为获得更多政治和财政支持而在众多框架中脱颖而出,并取得了很好的效果(Valocchi,1996),这一主框架后来就被妇女、老年人和残疾人等社会群体发起的社会运动所采用(冯仕政,2013:231)。其次,“权利框架”嵌入美国社会主流价值观——自由主义,女性主义只有在与主流社会价值观对话的基础上才能引起社会最大限度的共鸣,从而实现男女实质性平等(Terkildsen and Schnell, 1997)。自由主义认为,所有的个体都有相同的理性能力,因此应该享有机会公平获得现有资源,并能够凭借这些资源自由地追求自我发展。如果在这个过程中受到其他人的干涉,那么国家就有义务保护个人权利,以确保个人能够最大限度地远离他人干涉(贾格尔,2009:46-47)。女性主义则着重批判了自由主义的两个局限:其一,传统自由主义将“人是理性的”这一前提限制在男性群体,而自由女性主义者对此给予强烈批判,并在此基础上要求女性与男性获得平等的法律权利;其二,自由主义强调公共领域与私人领域的区分,而且国家不能干预私人领域中的权利与机会分配。在这一点上,自由女性主义的异议较少,但激进女性主义者对家庭个人生活是政治外围的传统观点提出质疑,认为“个人的问题即是政治问题”,只有政治手段和政治行动才能解决“个人”问题,也只有在公领域和私领域都获得了平等权利,才能真正实现男女平等(弗里德曼,2007:36-37)。

(二) 中国女性主义运动中国女性主义运动长期以来是在马克思主义关于妇女解放的思想下开展的。不同于自由主义认定人的本质在于理性能力,马克思主义认为,人区别于动物的本质特征在于生产劳动而不是纯粹的理性思维(贾格尔,2009:77),女性备受压迫的根源在于劳动分工上的差异。具体来说,女性遭受两种形式的压迫。首先,在阶级社会中,统治阶级试图不断积累作为私有财产的剩余产品。由于剩余产品来自生产劳动生产的产品与再生产劳动所消耗的产品的差,因此,为了实现剩余产品的最大化,统治阶级必须尽可能贬低再生产劳动的价值,其中家庭劳动是最主要的部分(卢宾,2007:38)。也就是说,在生产资料私有制下,家庭劳动不再被视为一种生产性劳动,而是一种无偿的私人服务(麦金农,2007:24-25),而生理结构决定了女性往往要承担主要甚至全部的家庭劳动。其次,即使女性能够参与社会生产,也会与男性无产阶级一样受到统治阶级的剥削,甚至更糟糕,因为女性常常被限制在初级劳动力市场中。相比于男性,女性只拥有少量私有财产,甚至没有私有财产,所以只能在生活中依赖男性。因此,在马克思主义看来,为了解放女性,就必须消灭私有制与阶级关系,让妇女参与社会生产,确立相对独立的经济地位。正如恩格斯,1999:76)曾指出的,“妇女解放的第一个先决条件就是一切女性重新回到公共的事业中去;而要达到这一点,又要求消除个体家庭作为社会的经济单位的属性。”在这个意义上,中国的女性主义运动一般被称为“妇女解放运动”。

在新中国成立前,共产党领导的妇女运动的主要形式是发动妇女参加到革命斗争中去,尤其是当因为大量男性参加作战引起劳动力短缺时,农业生产就必须依靠妇女,这反过来又提高了妇女的经济地位(苏奎,2012:19-26)。新中国成立以后,随着私有财产所有制和阶级关系的瓦解,妇女解放运动在很长一段时间内都是把鼓励家庭妇女参加社会主义建设作为主要任务(李静之,1999)。金一虹(2006)通过对历年《人民日报》“三八”社论的分析发现,在改革前的绝大多数年份中,社论的主题都是如何动员妇女参与社会主义建设和各种政治运动,为此国家还创造了大量具有鲜明特色的妇女解放话语,如20世纪50年代初期的“妇女翻身”“当家做主人”,“大跃进”时期的“走出家门”,“文革”期间的“时代不同了、男女都一样”“妇女能顶半边天”(金一虹,2006)。而传统的性别分工观念,如“男耕女织”“男主外,女主内”等被认为是落后、封建,甚至是“反革命”的(韩启澜,2005:251-254)。妇女解放运动不仅鼓励妇女参与社会生产,有时还进一步鼓励她们突破生理结构限制,证明能与男人做同样的事,并做得同样出色,也就是要实现“去性别化”的劳动分工,例如有名的“银花赛”活动(高小贤,2005)、“铁姑娘”运动(金一虹,2006)等。经过持续的动员,到20世纪70年代末,城市中劳动年龄内的妇女就业比例已达90%以上,而且女性就业领域也在持续拓宽,行业、职业的性别结构呈现去性别化趋势(蒋永萍,2001:153-158)。即使在改革开放初期,国家仍然延续了改革前妇女解放运动的思路,努力动员妇女投入现代化建设,如“双学双比”活动、“巾帼建功”活动、“三八红旗手”评比活动等(李静之,1997)。

同美国的女权运动一样,中国的妇女解放运动也是在特定背景下才形成以“分工平等”为核心的共识框架,可以称之为“独立框架”。一方面,妇女解放运动是整个民族解放运动的一部分。民族解放运动承诺解放所有受压迫的人,当然也包括受压迫的妇女,因此,实现妇女解放是社会主义国家合法性的一个重要来源。而在马克思主义意识形态的指导下,实现妇女解放的方法是使妇女参与社会生产,实现经济独立。另一方面,妇女解放运动同时也是为民族解放运动和社会主义建设服务的,带有强烈的工具性色彩(左际平,2005),正如金一虹(2006)指出的,工业化过程需要补充大批劳动力,而妇女作为一种使用代价相对较小的人力资源,就成为工业化需要的后备军。

(三) 小结综上所述,美国女权运动与中国妇女解放运动关于男女不平等的“共识框架”存在较大差异。美国女权运动强调社会建构的性别差异是男女不平等的根源,因为这种差异使女性不能获得同男性一样的机会和权利。但中国妇女解放运动认为,女性在劳动分工中的不利地位导致其在经济上依赖男性,并由此衍生出广泛的性别不平等。不可否认的是,美国女权运动也会讨论性别分工问题,中国妇女解放运动也会涉及权利平等问题,即便如此,也通常是置于主流共识话语之下。例如,在美国女权运动的第二次浪潮中,性别分工平等也是一个重要的问题,但在他们看来,性别分工不平等的原因还是在于法律没有充分保障妇女就业的各项权利,包括同工同酬、享受产假、控制生育等等,因此,性别分工不平等只不过是更广泛的性别权利不平等的一部分。而在中国,我们一般认为,国家已经提供了各种法律保障,所以,妇女是否出去工作和是否努力工作事实上是个人是否积极和意识是否解放的问题。

另一方面,与美国女权运动相比,新中国一建立就从法律上赋予了妇女广泛的平等权利。无论是推进的速度,还是妇女平等权利确认的彻底性,在世界各国的妇女解放过程中都相当罕见(李小江,2000)。也正因为这种“立法超前”的性质,使中国妇女难以形成争取权利的自我意识。尤其是当女权意识与资产阶级联系上后,权利平等话语就逐渐消弭于日后的妇女解放运动了。有学者指出,妇女组织通常只是妇女福利和娱乐活动的组织者,或者仅仅满足于一般形式上男女平等的宣传,以及道义上的为受虐待妇女告状申冤的工作,很少有妇女争取权利的政治活动成分。相当多的妇女干部甚至害怕谈女性主义,以免与现行的政治体制冲突(夏国美,1998:140)。

如表 2显示,在两国各自历史与社会背景下,中美女性主义运动分别走出了追求经济独立与追求权利平等的道路,并在运动过程中形成两种不同的共识框架——“独立框架”与“权利框架”。这种共识框架随着女性主义运动的扩散,逐渐形塑了人们的性别平等观念,从而使两国性别平等观念模式呈现明显差异。进一步的问题在于,两国女性主义运动如何将这种共识框架传递给人们,从而使人们接受女性主义运动所倡导的性别平等观念,这可以看做一个共识动员过程。事实上,中美两国在这个过程上也存在很大差异,下文将从动员主体和动员方式两方面来进行比较。

| 表 2 中美两国女性主义运动比较 |

总体来说,美国的女权运动是自下而上, 由女性个体意识觉醒所引发的,因此运动一向是以女性本身为主体,以形形色色的妇女组织为依托,通过开展各种活动来宣扬女权主义思想和争取女性权益的。以全国妇女组织和美国妇女解放运动组织为例,前者受自由女性主义影响,运动相对温和,主要通过制度性运动方式达到男女平权的运动目标,如国会立法游说、参加公职竞选、法院诉讼、媒体宣传等等;后者受激进女性主义影响,更倾向于大规模的静坐和游行示威等非制度性运动方式,最引人瞩目的一次活动是1968年对美国选美比赛的冲击(裔昭印等,2009:475-477)。20世纪70年代中期以后,随着人们对于民权运动引起的大规模社会动荡的厌倦和保守主义开始回潮,大规模女权运动逐渐平息。此时, 两种派别在运动目标、运动策略和组织形式上出现融合的趋势,主要表现为,二者都在认同现有政治体制的前提下,通过立法游说、司法诉讼等制度性方式影响公共政策制定,从而改善女性在社会中的不利地位。为了更好地达成这一目标,二者都逐渐建立起来适应联邦制的科层组织(Boles,1991)。

与美国女权运动不同的是,中国的妇女解放运动并不是一项纯粹由妇女自己领导的独立的解放运动,而是由共产党领导,以政治化形式自上而下推行的(左际平,2005;吴小英,2009),有学者称之为“国家女性主义”(State Feminism),它强调了女性主义运动中的国家自主性及其对妇女解放实践的全面控制和塑造(Wang,2005)。这种“国家女性主义”的基础是一个政治、经济与意识形态高度集中的“总体性社会”(孙立平等,1994)。在这种体制背景下,一旦共产党将妇女解放作为体现国家制度优越性的重要标志,并确立为国家意志,就能借助一整套自上而下的社会组织体系,将其贯彻到社会各个领域和每个社会成员。

首先,由于党控制国家权力,可以通过立法或制订公共政策的方式直接赋予妇女平等权利,比如,新中国成立伊始,具有临时宪法地位的《共同纲领》即赋予妇女包括经济权利在内的各项平等权利(揭爱花,2012:147-154)。其次,通过单位和人民公社等社会基本组织,党能够促使社会绝大多数人参与妇女解放运动的日常实践,如在单位内组织的周期性政治学习中宣传妇女解放思想。最后,借助于国家的政治动员体制,党可以通过开展各种政治运动突击实施妇女解放的某一重要目标,从而为抵制传统性别秩序对妇女走出家门的束缚建构一种政治压力机制(揭爱花,2012:11)。在这些措施的共同作用下,对于男女平等的价值认同就成为衡量每个社会成员政治正确和政治觉悟水平的重要标志,成为新社会公民的基本政治义务。

(二) 共识动员的差异与性别平等观念的形成上文比较了中美两国女性主义运动在动员上的差异,这种差异对人们性别平等观念的形成有何影响?目前研究显示,两种微观机制——内在利益驱动和外在环境的影响(Davis and Greenstein, 2009)影响性别平等观念的形成,但这些机制发挥作用的前提条件是社会存在多元价值观念和个人具有自主选择性。美国女权运动是自下而上,由社会自发组织的社会运动,一方面,它所倡导的女权思想并不能垄断美国社会的意识形态市场;另一方面,它也不具有强制性手段迫使人们接受性别平等观念。在这种条件下,当人们在那些不同乃至对立的性别话语间自由选择时,人们的内在利益和所处的外在环境就得以对他们的选择产生影响。正如上文所述,那些受惠于男女平等的人(如女性)和生活在现代性更强的社会环境中的人更可能具有现代化的性别平等观念。一般而言,学校和工作组织是人们接触非传统的观念、人和事件的主要渠道,因此,那些有过教育和工作经历的人会趋向于现代的性别平等观念(Bolzendahl and Myers, 2004),而年轻的世代更可能接受教育和参加工作,他们的性别平等观念因此会更加平等化(Cotter, et al., 2011)。

中国妇女解放运动与之不同。首先,妇女解放思想被党看做国家意识形态之一,具有垄断话语权的地位;其次,中国妇女解放实践不是建立在个体意识觉醒的基础上,而是党通过高度整合的社会组织体系自上而下地全面控制,所以,妇女事实上是“解放妇女”的客体,妇女解放实践是中国妇女“整体性地被解放、被塑造”的过程(李小江,2000;王金玲,2003)。在这种情况下,个人自主选择的空间被大大压缩,个人主体意识的发育也被民族、社会、国家的整体意识所阻碍。刘胜枝(2006)对《中国妇女》杂志发表的文章所做的文本分析发现,国家意识形态所宣扬的是以国家为本位,以生产劳动为实现形式的理想女性,对于那些具有较强的自我意识和女性意识的知识妇女则采取排斥的态度。因此,我们可以预测,相比于美国,影响性别平等观念形成的微观机制在中国的作用更不明显,人们的性别平等观念趋于一致。接下来,本文将继续使用“世界价值观调查”数据对此予以检验。

五、变量与结果 (一) 变量本文的因变量是前文通过因子分析获得的性别平等观念的因子得分。核心自变量包括三类:一类是测量内在利益驱动机制的变量,即性别。一类是衡量外在环境影响机制的变量,主要是教育与工作。其中,被访者的教育水平分为初等教育、中等教育和高等教育三个水平,以初等教育为参照项;工作则主要考虑目前是否在职,分为在职和非在职,为虚拟变量,以非在职为参照项。第三,本文还将探讨不同世代之间性别观念的差异,一般说来,不同世代成长过程的社会背景不同,其形成的价值观念也可能具有系统性差异。本文将设置五个世代,根据出生年份,以十年为一个世代,分别为“1939及以前”“1940—1949”“1950—1959”“1960—1969”和“1970及以后”。最后,“世界价值观调查”中关于被访者的背景变量并不多,本文仅能控制婚姻、被访者主观认同的家庭收入等级、调查时点三个变量,其中,婚姻分为已婚、单身和其他(离婚/丧偶/分居),以“已婚”为参照项;家庭收入等级共分为十个等级,1是最低级,10是最高级。

| 表 3 各变量统计描述 |

表 3是各变量的简单统计描述。从人口特征来看,中国被访者中男性比例略高。被访者更加年轻,超过一半的人生于1960年之后,而美国同一比例不到五分之二。从社会经济特征来看,中国被访者的教育水平更低,受过高等教育的人只占6.57%,而美国高达44.91%。因为被访者更年轻,所以中国被访者中目前在职的比例高于美国,但主观认同的家庭收入等级平均水平低于美国。最后,中国被访者的婚姻状态更为稳定,美国被访者中离婚或分居的比例远远高于中国。

就因变量而言,美国被访者性别权利平等观念的平均得分要高于中国,性别分工平等观念得分却相反。无论是性别权利平等观念,还是性别分工平等观念,中国被访者得分的标准差均低于美国,这说明中国被访者性别观念之间的差异要小于美国被访者,这与我们的预测一致。下面将使用一般多元回归模型来进一步检验。

(二) 结果分析表 4给出了中美两国关于性别平等观念的回归分析结果。首先,中国一个最大的特点就是世代之间几乎不存在差异,最年轻的世代仅仅是在性别权利平等观念上强于最年老的世代,不过显著性也很弱,其他世代之间的差异均不显著。另一个特点就是其他因素的影响也很微弱,尤其对性别分工平等观念来说,所有因素的影响都不显著。事实上,模型1.2拟合优度非常小,而且整体不显著(p=0.336)。就性别权利平等观念而言,教育与性别的影响较为显著,教育水平较高的人的性别权利平等观念更强。与自利理论相一致的是,女性在该维度的得分高于男性,可见女性的性别权利平等意识更强。这一结果符合上文的预测,性别分工平等观念作为一种国家意识形态,通过社会主义体制自上而下渗透到整个社会,基于个人自主选择的微观形成机制此时不再有效。权利平等观念在改革前往往被作为资产阶级思想而禁止,这反而给微观形成机制创造了空间,那些教育水平更高的人可能会因此发展出较强的权利平等观念。改革开放以后,中国总体性社会逐渐松动,那些成长于改革开放时期的“70后”较少受到国家意识形态的束缚,同时也接受了更多的正式教育,受西方文化影响更多,因此,他们的性别权利平等观念会强于以往的世代。

| 表 4 关于性别观念的最小二乘估计(OLS) |

其次,美国性别平等观念的形成与中国有很大不同。第一,世代之间的差异非常明显,年老世代的性别平等观念大体上要比年轻世代更传统。第二,对于性别平等观念的不同维度,女性的平等观念都要强于男性,这说明内在利益都是重要驱动,但影响人们性别平等观念的外在环境有所不同,教育主要影响性别权利平等观念,教育水平越高的人越认同性别权利平等。而教育对性别分工平等观念的影响并不显著,这可能是因为美国教育传播的是以清教徒价值观为核心的精英价值观,这种观念虽然认同女性拥有与男性一样的公民权,但仍然强调婚姻与家庭的价值,以及女性对于家庭和谐的积极作用,因此并不赞成女性真的为了工作而放弃家庭责任。另一方面,参加工作会改变人们对性别分工的认识,从而提高人们的性别分工平等意识,美国年轻世代性别分工平等观念的平等化趋势因此更有可能与更广泛地参与工作有关。

相较而言,中国妇女解放实践借助于国家体制力量融入教育、工作、政治活动乃至于日常生活,人们没有更多选择的空间,只能接受国家赋予的性别平等观念。而美国女权运动却没有这样的动员优势,这使得各种微观机制得以发挥作用,最终体现为美国被访者之间的异质性大于中国。

六、结论与讨论本文利用“世界价值观调查”的数据,比较了中美两国性别平等观念的差异,并从两国女性主义运动的共识框架及动员机制的差异进行了解释。首先,虽然美国的现代化程度高于中国,但并不意味着美国性别平等观念的平等化程度一定高于中国。两国性别平等观念差异主要体现为观念模式的不同,中国人的性别分工平等意识强于美国,但性别权利平等意识弱于美国。本文认为,这种观念模式上的差异与两国女性主义运动塑造的共识框架密切相关。在西方启蒙运动的自由与平等旗帜下,美国女权运动将性别不平等定位于社会建构的性别差异,由此导致两性之间在政治权利和生活机会方面的不平等。因此,美国女权运动一直以男女权利平等为主要诉求,这种权利从公共领域的参政权、就业权、教育权,逐渐延伸到私人领域的性权利和生育权。但由中国共产党领导的妇女解放运动始终认为,妇女受压迫是因为劳动分工的不平等使女性不得不在经济上依赖男性,因此,要实现男女平等,就必须推动妇女走出家庭,参与社会生产,实现经济独立。

其次,两国女性主义运动的共识动员机制也存在明显差异。在美国这样的资本主义国家,意识形态话语权同样需要竞争,女性主义思想能否被接受往往取决于个人自身的意识觉醒。但在中国,妇女解放思想作为一种国家意识形态,能够借助社会主义体制灌输给每一个人,从而使个体的行为自主性被最大限度地压缩,那些在美国能够影响性别平等观念形成的微观机制也不再有效,最终表现为人们的性别平等观念趋于一致。

本文的研究显示,不同国家的性别平等观念差异并不能简单地以平等化程度来衡量,更基本的应是观念模式的比较。本文仅仅从两个维度来比较可能还不够全面,但已经能够反映中美两国观念模式的不同。进一步来说,决定这种观念模式差异的也不仅仅是各国的现代化程度,更重要的还有各国的历史与社会背景。本文集中讨论了中美两国女性主义运动的共识框架和动员机制对于性别平等观念的影响,但女性主义运动形态本身集中体现了各国历史文化传统与政治经济体制特点。因此,从某种程度上说,女性主义运动是宏观历史社会背景影响个体微观性别平等观念的重要中间过程。

尽管本文研究集中于性别平等观念,但一些结论也可以超越性别扩展到各种价值观念上,尤其是观念形成的微观机制在不同宏观社会背景下的效用差异可能也在其他价值观念上有所体现。如果将美国这种基于个体主义的社会化作为参照,那么,社会主义体制下的社会化或许可以称为集体社会化,这种集体社会化是建立在意识形态话语权的垄断和高度整合的社会组织制度基础上的,其结果是人们在社会化过程中缺少选择空间,进而形成非常一致的价值观念。

最后,本文在比较中美两国女性主义运动与性别平等观念的关系时,主要考虑的是20世纪六七十年代的女性主义运动,因为无论中国还是美国,女性主义运动的高峰都在这个时期,这种剧烈的社会运动对两个社会都产生了深远影响,直到今天依然存在,尤其是在比较中美两国时更容易凸显。为了突出研究重点,本文并没有涉及社会变迁带来的变化,但我们并不否认存在这种变化,尤其是随着中国改革开放的推进、意识形态控制的削弱,以及高度整合的社会组织体制的松动,人们价值观念的多元化似乎已经成为一种不可阻挡的趋势,这当然也包括性别平等观念。随着西方的价值观念进入中国,以及越来越多的自下而上、独立自发的女性主义运动的产生,我们可以预测人们的性别权利平等意识将会逐渐增强,并形成多元化和更具包容性的性别平等观念。

1.本文未显示加入A6的拟合结果,有需要可向作者联系

| [] |

波伏瓦, 西蒙娜·德. 2011. 第二性(Ⅱ)[M]. 郑克鲁, 译. 上海译文出版社.

|

| [] |

布赖森, 瓦勒里. 2007. 女权主义政治理论引论[G]//妇女: 最漫长的革命. 李银河. 北京: 中国妇女出版社: 43-48.

|

| [] |

恩格斯. 1999. 家庭、私有制和国家的起源. 北京: 人民出版社.

|

| [] |

恩格斯. 2012. 反杜林论[G]//马克思恩格斯选集. 北京: 人民出版社: 647.

|

| [] |

冯仕政. 2013. 西方社会运动理论研究. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

弗里德曼, 简. 2007. 女权主义[M]. 雷艳红, 译. 长春: 吉林人民出版社.

|

| [] |

高小贤. 2005. "银花赛":20世纪50年代农村妇女的性别分工.

社会学研究, 11061106(4): 153-171.

|

| [] |

顾辉. 2013. 国家、市场与传统社会性别观念回潮.

学术界, 11061106(6): 104-114.

|

| [] |

顾辉. 2014. 国家、市场、社会和家庭交织影响下性别观念的回归.

社会科学辑刊, 11061106(3): 33-40.

|

| [] |

韩启澜. 2005. 跨越性别分界: "文革"时期的铁姑娘形象与知青[G]//百年中国女权思潮研究. 王政, 等, 主编. 上海: 复旦大学出版社: 245-258.

|

| [] |

贾格尔, 阿莉森. 2009. 女权主义政治与人的本质[M]. 孟鑫, 译. 北京: 高等教育出版社.

|

| [] |

蒋永萍. 2001. 50年中国城市妇女的就业的回顾与反思[G]//半个世纪的妇女发展——中国妇女50年理论研讨会论文集. 李秋芳, 主编. 北京: 当代中国出版社.

|

| [] |

揭爱花. 2012. 国家、组织与妇女:中国妇女解放实践的运作机制研究. 上海: 学林出版社.

|

| [] |

金一虹. 2006. "铁姑娘"再思考:中国文化革命期间的社会性别与劳动.

社会学研究, 11061106(1): 169-196.

|

| [] |

李静之. 1997. 新时期妇女运动及其特点.

中华女子学院学报, 11061106(1): 22-25.

|

| [] |

李静之. 1999. 中国妇女运动史上的三座里程碑.

妇女研究论丛, 11061106(4): 27-32.

|

| [] |

李小江. 2000. 50年, 我们走到了哪里?——中国妇女解放与发展历程回顾.

浙江学刊, 11061106(1): 59-65.

|

| [] |

李银河. 2005. 女性主义. 济南: 山东人民出版社.

|

| [] |

刘爱玉, 佟新. 2014. 性别观念现状及其影响因素——基于第三期全国妇女地位调查.

中国社会科学, 11061106(2): 116-129.

|

| [] |

刘胜枝. 2006. 被建构的女性——对当代女性杂志中女性形象的文化研究.

青年研究, 11061106(6): 1-10.

|

| [] |

卢宾, 盖尔. 2007. 女人交易: 性的"政治经济学"初探[G]//女权主义理论读本. 佩吉·麦克拉肯, 编. 南宁: 广西师范大学出版社: 34-90.

|

| [] |

麦金农, 凯瑟琳·A. 2007. 对马克思和恩格斯的女权主义评论[G]//女权主义理论读本. 佩吉·麦克拉肯, 编. 南宁: 广西师范大学出版社: 3-33.

|

| [] |

任东来, 陈伟, 白雪峰. 2004. 美国宪政历程:影响美国的25个司法大案. 北京: 中国法制出版社.

|

| [] |

苏奎. 2012. 土改运动中的妇女解放问题[G]//中国妇女发展与性别平等: 历史, 现实, 挑战. 谭琳, 等, 编. 北京: 社会科学文献出版社: 19-26.

|

| [] |

孙立平, 王汉生, 王思斌, 林彬, 杨善华. 1994. 改革以来中国社会结构的变迁.

中国社会科学, 11061106(2): 47-62.

|

| [] |

王金玲. 2003. 性别文化及其先进性性别文化的构建.

浙江学刊, 11061106(4): 203-210.

|

| [] |

吴小英. 2009. 市场化背景下性别话语的转型.

中国社会科学, 11061106(2): 163-176.

|

| [] |

夏国美. 1998. 中西文明的交错和当代中国女性主义[G]//中国妇女与女性主义思想. 邱宗仁, 等, 编. 北京: 中国社会科学出版社: 136-146.

|

| [] |

裔昭印. 2009. 西方妇女史. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

英格尔哈特, 罗纳德. 2013. 现代化与后现代化: 43个国家的文化、经济与政治变迁[M]. 祁玲玲, 译. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

余秀兰. 2013. 教育与社会性别角色建构.

南京社会科学, 11061106(5): 131-136.

|

| [] |

张宇, 王冰. 2012. 观念改变世界——"世界价值观调查"研究评介.

华中科技大学学报, 11061106(4): 101-107.

|

| [] |

左际平. 2005. 20世纪50年代的妇女解放和男女义务平等:中国城市夫妻的经历与感受.

社会, 25(1): 182-209.

|

| [] |

左志香. 2007. 当代高中生的性别意识探析——对武汉市400名高中生的调查.

青年研究, 11061106(9): 15-22.

|

| [] |

Adler, Marina A., April Brayfield. 1996. East-West Differences in Attitudes About Employment and Family in Germany.

The Sociological Quarterly, 37(2): 245-260.

DOI:10.1111/j.1533-8525.1996.tb01748.x

|

| [] |

Alwin, Duane F., Michael Braun, Jacqueline Scott. 1992. The Separation of Work and the Family: Attitudes Towards Women's Labour-Force Participation in Germany, Great Britain, and the United States.

European Sociological Review, 8(1): 13-37.

DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a036620

|

| [] |

Bauernschuster, Stefan, Helmut Rainer. 2012. Political Regimes and the Family:How Sex-Role Attitudes Continue to Differ in Reunified Germany.

Journal of Population Economics, 25(1): 5-27.

DOI:10.1007/s00148-011-0370-z

|

| [] |

Baxter, Janeen, Kane Emily W.. 1995. Dependence and Independence: A Cross-National Analysis of Gender Inequality and Gender Attitudes.

Gender & Society, 9(2): 193-215.

|

| [] |

Benford, Robert D., Snow David A. . 2000. "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. "Annual Review of Sociology 26: 611-39.

|

| [] |

Boles, Janet K. . 1991. "Form Follows Function: The Evolution of Feminist Strategies. "Annals of the American Academy of Political and Social Science 515: 38-49.

|

| [] |

Bolzendahl, Catherine I., Myers Daniel J.. 2004. Feminist Attitudes and Support for Gender Equality:Opinion Change in Women and Men, 1974-1998.

Social Forces, 83(2): 759-789.

DOI:10.1353/sof.2005.0005

|

| [] |

Brooks, Clem, Catherine Bolzendahl. 2004. The Transformation of US Gender Role Attitudes:Cohort Replacement, Social-Structural Change, and Ideological Learning.

Social Science Research, 33(1): 106-133.

DOI:10.1016/S0049-089X(03)00041-3

|

| [] |

Bryant, Alyssa N. . 2003. "Changes in Attitudes Toward Women's Roles: Predicting Gender-Role Traditionalism Among College Students. "Sex Roles 48: 131-142.

|

| [] |

Cotter, David, Joan M. Hermsen, Reeve Vanneman. 2011. The End of the Gender Revolution? Gender Role Attitudes from 1977 to 2008.

American Journal of Sociology, 117(1): 259-289.

DOI:10.1086/658853

|

| [] |

Davis, Nancy J., Robinson Robert V.. 1991. Men's and Women's Consciousness of Gender Inequality: Austria, West Germany, Great Britain, and the United States.

American Sociological Review, 56(1): 72-84.

|

| [] |

Davis, Shannon N., Greenstein Theodore N. . 2009. "Gender Ideology: Components, Predictors, and Consequences. "Annual Review of Sociology 35: 87-105.

|

| [] |

Ferree, Myra Marx. 2003. Resonance and Radicalism:Feminist Framing in the Abortion Debates of the United States and Germany.

American Journal of Sociology, 109(2): 304-344.

DOI:10.1086/378343

|

| [] |

Hasso, Frances S.. 2001. Feminist Generations? The Long-Term Impact of Social Movement Involvement on Palestinian Women's Lives.

American Journal of Sociology, 107(3): 586-611.

DOI:10.1086/338974

|

| [] |

MacLean, Nancy. 2009. The American Women's Movement, 1945-2000: A Brief History with Documents. New York: Bedford/st Martins.

|

| [] |

Margolis, Diane Rothbard. 1993. Women's Movements around the World:Cross-Cultural Comparisons.

Gender and Society, 7(3): 379-399.

DOI:10.1177/089124393007003004

|

| [] |

Mason, Karen Oppenheim, Lu Yu-Hsia. 1988. Attitudes Toward Women's Familial Roles:Changes in the United States, 1977-1985.

Gender & Society, 2(1): 39-57.

|

| [] |

Myers, Scott M., Alan Booth. 2002. Forerunners of Change in Nontraditional Gender Ideology.

Social Psychology Quarterly, 65(1): 18-37.

DOI:10.2307/3090166

|

| [] |

Panayotova, Evelina, April Brayfield. 1997. National Context and Gender Ideology:Attitudes toward Women's Employment in Hungary and the United States.

Gender & Society, 11(5): 627-655.

|

| [] |

Ray, Raka, Korteweg Anna C. . 1999. "Women's Movements in the Third World: Identity, Mobilization, and Autonomy. "Annual Review of Sociology 25: 47-71.

|

| [] |

Shu Xiaoling. 2004. Education and Gender Egalitarianism:The Case of China.

Sociology of Education, 77(4): 311-336.

DOI:10.1177/003804070407700403

|

| [] |

Shu Xiaoling, Zhu Yifei. 2012. Uneven Transitions:Period-, Cohort-Related Changes in Gender Attitudes in China, 1995-2007.

Social Science Research, 41(5): 1100-1115.

DOI:10.1016/j.ssresearch.2012.05.004

|

| [] |

Sutfin, Erin L., Megan Fulcher, Bowles Ryan P., Patterson Charlotte J.. 2008. How Lesbian and Heterosexual Parents Convey Attitudes about Gender to their Children:The Role of Gendered Environments.

Sex Roles, 11061106(58): 501-513.

|

| [] |

Terkildsen, Nayda, Frauke Schnell. 1997. How Media Frames Move Public Opinion:An Analysis of the Women's Movement.

Political Research Quarterly, 50(4): 879-900.

DOI:10.1177/106591299705000408

|

| [] |

Thornton, Arland, Deborah Freedman. 1979. Changes in the Sex Role Attitudes of Women, 1962-1977:Evidence from a Panel Study.

American Sociological Review, 44(5): 831-842.

|

| [] |

Treas, Judith, Widmer Eric D.. 2000. Married Women's Employment over the Life Course:Attitudes in Cross-National Perspective.

Social Forces, 78(4): 1409-1436.

|

| [] |

Valocchi, Steve. 1996. The Emergence of the Integrationist Ideology in the Civil Rights Movement.

Social Problems, 43(1): 116-130.

DOI:10.2307/3096897

|

| [] |

Wang Zheng. 2005. State Feminism? Gender and Socialist State Formation in Maoist China.

Feminist Studies, 31(3): 519-551.

DOI:10.2307/20459044

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35