王丽娜,北京大学政府管理学院。

WANG Lina, School of Government, Peking University.

2011年的岁末年初,中国“80后”风云人物、当代作家兼赛车手韩寒在博客上连续贴出三篇博文:《谈革命》《说民主》《要自由》。博文一出即引发热议。令人始料不及的是,针对韩寒博文的批评和赞扬旋即演变为一场围绕韩寒作品真伪的大讨论,各方人士就其著作是否为其本人亲自所作的问题明显分成两派,并展开激烈论辩和人身攻击。经过几个月的发展,这场最初围绕事实真伪展开的网络大战从一开始的证据搜集和逻辑推理,最终演变为不同政治立场之间的站队问题——立场“自由”或“右派”的网民更多地选择了否认韩寒造假,而立场偏左的人则认定韩寒作品是他人所为。1围绕真假“韩寒”的网络大战数月后趋于平静,但这场争论也引发我们的思考:互联网为不同立场的公众之间开展对话和交流提供了平台,但这些对话让他们达成了共识,还是让他们变得更为分化?人们在判断某一事实的真伪时,既定的政治倾向,或具体来说,其意识形态立场的影响更大,还是其接收的信息(或者说“事实”)影响更大?令人遗憾的是,针对中国普通民众的政治意识形态立场的实证研究在国内几乎是空白,在国外也寥寥可数。而随着互联网技术的飞速发展,普通民众在舆论塑造和实际的政治社会领域的作用日益增强。他们的政治倾向如何?如何形成?与社会政治议题又存在何种关系?这些问题无论从学术研究角度,还是现实的政策意义角度,均有重要意义。为此,本文以中国网民为研究对象,对普通中国人的意识形态立场及其起源进行实证分析,以求填补当前研究的空白。

一、意识形态立场及其形成:研究现状回顾 (一) 概念梳理意识形态是现代政治中的一个重要概念,是影响人们政治参与和政治表达的重要变量。在现代汉语的语义中,意识形态一直是一个具有鲜明政治色彩的词汇,该词汇一般并不作为一个价值中立的学术概念来使用。中国的马克思主义者把意识形态界定为“代表统治阶级根本利益的情感、表象和观念的总和,其根本的特征是用幻想的联系取代并掩蔽现实的联系”(俞吾金,1993:129)。但这种整体主义的和带有价值倾向的界定显然忽视了不同群体和阶级内部的个体存在的意识形态立场差异的可能性,难以作为一个学术概念来分析当前中国普通民众的意识形态立场。为了能从更为客观的角度分析普通大众的意识形态,我们需要一个价值取向上更为中立和表述上更为严谨的定义。

从实证角度对意识形态进行分析基本上是二战之后的事情。早期的相关定义过于宽泛且具有较强的模糊性,并未将其与其他相似概念严格区别。康福斯(Converse,2006)对此批判地指出,意识形态在概念化的过程中陷入被混乱使用的困境,因而主张采用“信念体系”(belief system)这一术语,将之视为“一种因受到某些约束形式或者功能性互赖关系的影响而形成的观点和态度结构”。同样的,马林斯(Mullins,1972)认为,意识形态是持有一定的历史观,对未来社会发展形成认知与评价,以及计划采取集体行动来维持、改变或改造当前社会的一种逻辑连贯的象征体系。汉密尔顿(Hamilton,1987)梳理了以往学界关于意识形态概念的相关文献,抽取其中涵盖的27种组成要素或定义标准,并在此基础上对该概念进行了重新界定,提出意识形态是一种共有的规范性的观点、信念和态度,提倡一种特殊的社会关系和组织模式,或者旨在证明某种行为模式的合法性。

综合以往学者的观点,我们可以把意识形态简单地理解为“一套有关什么样的秩序才是社会的正确秩序以及如何才能达到这一秩序的信念体系”(Erikson and Tedin, 2003:64)。持有同一意识形态立场的公众往往容易在特定的议题上达成一致,而不同的政治派别在政治态度和政治理念方面则会泾渭分明,在持有异议的不同群体之间存在显著的差异性,并且还会在政治光谱的位置中得以充分体现(Nie and Andersen, 1974:541)。

“左”与“右”是人们在论及意识形态时使用最多的一对词语。在形形色色意识形态构成的政治光谱中,“左”与“右”处于两极,用于指代人们对理想的政治世界和现实政治中的特定议题所表现出的截然不同甚至完全相反的态度倾向。一般公众囿于时间和精力等条件的限制,无法全面了解相关的政治议题和政治信息,而意识形态标签便为他们理解政治生活提供了有意义的线索、捷径或启示性的帮助,这不仅可以促进政治沟通与信息交流,还能够有效满足公众形成舆论和进行决策时的信息需求,从而做出合理的政治评价和选择(Zechmeister,2006)。因而,“左”与“右”便如同政治世界中的指南针,帮助个体在特定的政治活动空间中定位自己,从而更为明确自己的政策立场和投票选择,从中可以看出意识形态对政治行为(如投票行为等)的预测作用。

那么,意识形态具有何种特定的内涵?目前国内外流行很多意识形态流派,因时间和空间的不同,这些流派的主张也会有所变化。大多数流派的主张主要是在个人权利与国家权力、市场自由与政府干预的维度上存在差异。一般来讲,在西方国家,左派往往较为激进,主张国家干预和建设“大政府”,推进社会平等和福利国家建设,对社会底层民众抱有同情,往往与“平等”“进步”“变革”“社会主义”“共产主义”等词汇相关;右派则相对保守,认同习俗、纪律和秩序,坚持民主和自由价值观,支持市场自由竞争原则,反对政府干预和高福利。“秩序”“民族主义”“个人主义”“保守”“法西斯主义”等往往成为右派的标签。

但意识形态的内涵并非一成不变。博比奥(2012)指出,政治话语体系中的“左”与“右”的涵义会因时间的变迁和国别的差异而发生变化。他主张“平等”是“左”与“右”在各种不同议题上态度差异最大的议题,左派强调平等的结果,右派则注重机会的平等并承认人与人之间实际存在的合理范围内的不平等。史密斯(Smith,1990)对美国二战以来的意识形态发展趋势分析后发现,美国的意识形态相对于保守主义而言,总体上变得更为自由,或者说更加偏“左”,其内涵也有所变化。埃文斯和怀特福德(Evans and Whitefield, 1998)梳理了前苏联解体前后“左—右”意识形态立场随着政党体制和民主政治的发展而发生变化的历程。在解体之前,前苏联将自己定位为“左翼”政体,将政权反对者视为“右倾”势力,将其支持者看作“左派”势力。而在戈尔巴乔夫改革时期,“左翼”指支持改革的亲市场、民主和自由派人士,“右翼”指维护社会主义和共产主义体制现状的群体。前苏联崩溃后,1993—1996年,俄罗斯的“左”“右”翼在人口基础和关注的议题上均经历了变化。

中国的“左”与“右”的内涵也同样有随时代发展而发生变化的特点。中国共产党在战争期间以及在建立全国性政权之后的很长一段时间里,“左”往往和“冒进”“激进”“共产主义”联系在一起,而“右”往往与“投降”“保守”“妥协”“资本主义”等联系在一起。改革开放以后,“左”“右”内涵有了一些变化。在知识精英和学术界,“左”“右”之争自20世纪90年代以来逐渐公开,并有不少学者对其进行了分析(朱学勤,2000;徐友渔, 2006, 2012;谢岳,2003;高超群,2011)。随着互联网的迅速普及,当今许多知识界精英和公共知识分子在“左”“右”立场上已不再遮掩,而大众中间的“左”“右”分化也迅速显现。但是,当今中国大众层面的“左”“右”派是否和精英层面的“左”“右”派具有相同的心理特征和政治态度?“左”“右”派是否也像前苏联和俄罗斯那样发生过转移?对此,我们仍不得而知。

(二) 意识形态立场的形成意识形态立场是如何形成的?国外学者对此的研究较为深入且广泛。通过梳理这些文献,我们认为影响意识形态立场的理论大体可分为三类:“心理(或人格)动机论”“信息接触论”和“基因遗传决定论”。

1. “威权人格论”“威权人格”作为一个心理学概念,早在20世纪40年代便引起学者的关注,他们逐渐开始探讨这种特殊的人格特征与政治社会态度乃至意识形态之间的关系所在。阿多诺等(Adorno, et al., 1950)于1950年提出以希特勒法西斯政权社会心理为基础的“威权人格”(Authoritarian Personality)概念,并把它运用在政治意识形态研究中。他们指出,个体的信念体系是“人格特点的反映,而不仅仅来自于意识形态环境的杂乱无章观点的整合”(Adorno, et al., 1950:176)。之后,很多学者也对该问题做了较为细致且深入的研究,大多主张威权人格的最为突出的特征表现在,该特征较为明显的公众往往更为偏右和保守,支持现有政府;反之亦然。奥特迈耶(Altemeyer,2006)是研究威权人格和意识形态立场关系的代表学者,他将右翼威权主义(Right-Wing Authoritarianism,简称RWA)作为新的人格特征重新对威权人格进行了阐释,主张这种人格主要由三种核心要件构成并协同发挥作用,即“威权式服从”(authoritarian submission,对于权威持不加批判的服从态度)、“威权式攻击”(authoritarian aggression,针对不服从于现政权者和规范违反者的攻击倾向)和“传统主义”(conventionalism, 坚持传统规范与价值)。奥特迈耶(Altemeyer, 2006)的研究也显示,威权主义追随者主张权威高于法律,机械地仿效和接受权威的任何主张、信念和教条而不知变通,思考时缺乏逻辑,甚至观点还会自相矛盾。在文化上坚持保守主义态度,会坚决捍卫权威所倡导的规范与习俗,遵从“男尊女卑”的传统家庭结构。不过,奥特迈耶(Altemeyer,2006:9)也指出,威权人格并不必然和右翼相联系,而是因为在北美地区持有左翼威权人格的人极少,因而将威权人格称为“右翼威权主义”。他还认为,右翼威权主义和社会支配倾向(Social Dominance Orientation,简称SDO)构成了威权人格的两个方面,右翼威权主义主要表现为威权式服从,而社会支配倾向则表现为威权式支配。反映在具体的人格特征方面,又可以区分为服从性和支配性两种人格。其中“服从性人格”(The Submissive Personality)主要体现为甘于效仿并服从权威的统治及其确立的社会规范,而不会诉诸独立而批判性的评价,其观点往往未经整合因而表现出不一致性;“支配性人格”(The Dominant Personality)主要以群体间关系是平等的还是分等级的为主要特征,亦即某群体在多大程度上期待支配外部其他群体。奥特迈耶(Altemeyer, 2006:176)进一步指出,当一个社会中具有“社会支配倾向”的精英和具有“右翼威权主义”特征的大众联盟以后,那么“两股势力被锁定在一个恶性循环中,将整个国家带向死亡漩涡”。

在相当长的一段时间里,学术界都认为个体的人格特征与其意识形态之间存在着因果关系,即特定的人格特征决定了其所持有的自由/保守的政治倾向。卡尼等(Carney, et al., 2008)从“左—右”单维意识形态结构出发,以大五人格结构为基本的理论框架,探究了70余年来有关人格特征和意识形态立场关系的已有理论和观点,发现这些研究结果具有高度的一致性:具有较强开放性人格特征的个体往往会坚持自由主义立场倾向,责任性较强的个体则会倾向于支持保守主义立场,而外向性、情绪稳定性和随和性与意识形态之间并不存在显著相关。另外,以乔斯特(Jost,2006)为代表的心理学家认为,人格与环境变量通过影响人们的心理需要进而影响其政治意识形态倾向。他们从认知动机的心理机制出发,认为人们根据其动机性需要对自由/保守意识形态倾向进行选择。当个体的生存性动机增强时,即对于环境的不安全感增强时,就有可能转换为支持保守主义,因此,在出现社会、经济和政治危机的时期,保守的政策或右翼派别的领导人更容易获得支持。

但人格特征塑造了政治态度的论断并非学界的共识。有学者指出, 将人格特征与“左—右”意识形态的关系看做前者引发后者的因果关系未免过于简单化了(Verhulst, et al., 2010)。费尔哈斯等(Verhulst, et al., 2012)认为这些研究误把相关关系当作因果关系。他们的分析结果认为,应该是二者共同受到潜在的基因遗传因素的影响。总而言之,以美国学者为代表的国外学术界将威权人格特征等因素视为意识形态立场的重要影响因素,这种心理学视角的分析一直在意识形态研究中居于非常重要的地位。

令人遗憾的是,在众多文献中,我们几乎没有发现从心理学角度分析中国人意识形态立场形成的实证研究成果。

2. “信息接触论”在个体政治社会化过程中,除了人格特征的影响外,信息接触被认为是另外一大因素。这一理论认为,个体通过家庭环境、学校教育、与他人交流、媒体接触等各种途径习得政治知识,并在此过程中形成自己的政治倾向。因此,能够接触什么样的信息对个体政治意识形态立场的形成至关重要。通过控制民众接触的信息来影响他们的政治态度几乎在民主国家和非民主国家都存在,在这方面,媒介的“议程设置”(Agenda Setting)理论是该流派的代表性理论。李普曼(2006)就曾指出,新闻媒介在设置公众议程方面具有核心作用。而“议程设置”作为一种研究理论,由麦库姆斯和肖(McCombs and Shaw, 1972)在1972年提出。他们此后积累的研究证据总体上支持其假设,即“新闻记者确实深刻地影响着受众心中关于世界的画面”(麦库姆斯,2008:19)。

不少学者认为,媒体和精英如何看待和表述某一舆论话题,即媒体精英话语,对大众在此问题上的立场会产生非常重要的影响,这种影响被称为“框架效应”(framing effect)。“框架”往往通过选择性报道、措辞、修饰语、图形或形象、因果解释和道德评价等方式对某一议题提供一种主导性视角来影响公众对争议性议题的评价,“以便促成人们对某一议题或问题予以定性、归因解释、道德评估或处置意见”(Entman, 1993)。以美国人为调查对象的大量研究也都证实了媒体、精英、党派等可以通过“框架”来影响普通公众的政治倾向(Isenberg,1986;Chong, 1993; Mutz,2002; Druckman, 2001; Druckman and Nelson, 2003)。但是,媒体框架在中国是否存在?它是否会影响中国人的政治倾向?

在威权国家,政府通过控制信息来影响公众的政治态度是常见的做法。但是,威权国家并不会完全控制政治信息的传播,特别是在互联网时代。中国传媒业在历经商业自由化改革之后,大量的非官方媒体应运而生,中国公众接收信息的倾向和偏好也发生了相应改变。斯托克曼(Stockmann,2010)研究指出,公众对于在商业化改革过程中应运而生的非官方媒体的信任度更高,因而也更倾向于从非官方渠道获取政治信息。近年来,在互联网蓬勃发展的背景下,微博、论坛、博客等新兴的网络平台为政治信息的传播提供了新的渠道,网民获取信息的渠道空前增加。互联网由于其自身特点而较少受到官方的严密控制。不仅如此,当传统的电视、报纸等媒体刻意对一些信息讳莫如深,甚至避而不谈时,公众便会更加依赖网络媒体、小道消息等非正式渠道获取相关信息,并进一步形成其对于某一议题的认知与观点。因此,即使政府对互联网信息采取了各种管制措施,当前中国仍然存在多种非官方信息渠道。这些渠道为公众,特别是网民提供了许多和官方媒体信息有很大差异的非官方信息。近年的研究显示,对互联网信息和小道消息的接触使中国公众在诸如政治支持等政治态度上出现了差异,这些信息渠道的出现对政治支持造成负面影响(Lu,2013;Zhu, et al., 2013), 媒体信息所内含的“框架”会影响公众的政治支持也在一些研究中被证实(Tang and Huhe, 2014)。不过,目前尚无相关研究表明信息接触是否也对中国公众的意识形态立场产生影响。

3. “遗传决定论”与传统的两大理论——“威权人格论”和“信息接触论”相比,“遗传决定论”直到本世纪初才出现。2005年,奥福德等(Alford, et al., 2005)发表了一篇重要文章,他们以澳大利亚和美国的同卵和异卵双胞胎为对象,研究发现,意识形态发生的变异可以在40—50%的程度上用遗传因素予以解释,并且主张基因在决定意识形态立场的影响远远胜于环境或者社会化的作用(比如,父母的影响仅为11%)。该研究成果发表之后引起学术界不小的争议。查尼(Charney,2008)、史密斯(Smith, et al., 2012)、费尔哈斯(Verhulst et al., 2010, 2012)等人围绕这一主题展开研究并发表了相关成果。不过,相较于前两种研究取向,“遗传决定论”尚未成为主流。

上述有关意识形态起源的研究为后续的研究积累了良好的理论基础。但我们必须承认,这些研究大多以西方社会文化和政治制度背景下的民众意识形态立场为研究对象,而这是否适用于解释中国当前民众的意识形态立场的形成仍然不得而知。

二、研究假设、概念操作化与数据收集本研究的内容主要分两部分。首先,我们将对中国网民的意识形态立场做一素描,实证地分析网民的意识形态立场与其心理特性的关系,分析其立场与他们在诸如爱国主义、民族主义、外交政策、后现代价值观等政治社会话题上的态度之间的关系。通过这种分析,我们希望能为读者提供一个中国网民意识形态立场的基本认识。

其次,我们将对网民意识形态立场的形成原因进行分析。我们通过文献回顾可以看到,目前较为主流的解释意识形态生成原因的理论视角主要是心理学视角的“人格论”和传播学视角的“信息论”,“基因遗传论”尚未成为主流。考虑到我们的研究条件尚不能对基因视角的理论进行检验,因此,本研究将主要从前两个视角分析中国网民的意识形态立场的形成原因。

(一) 研究假设 1. “威权人格假设”“威权人格论”假定意识形态立场是个体内在的心理特性。尽管这种内在特性的形成可能与家庭、学校等外部社会环境存在交互关系,但当它形成以后便不会轻易改变。从这个视角看,个体对外部信息的接收或接受源自个体内在的心理动机,这些信息只是强化了其内在的既定政治倾向,而不会改变它。奥特迈耶(Altemeyer, 2006)以北美地区的人群为对象的研究显示,威权人格往往与右翼群体相联系,并指出了威权人格对意识形态立场的影响,2而在当今中国,根据我们的初步观察,与北美不同的是,被称为“左派”的群体相较于“右派”而言具有更强的威权主义倾向。3因此,本文将要检验的第一个假设就是:

假设1:中国网民的威权人格越强,其意识形态立场越偏左。

2. 媒体信息与意识形态传统的“议程设置理论”强调信息对人们认识和判断问题发挥着重要作用,这一理论假定人们在某一问题上的观点、立场和偏好受制于其所接收到的信息以及这些信息所内含的属性和倾向。该理论把个体的政治倾向看做外部信息作用下的产物,而非其内在的心理特性或行为特性所决定。威权国家也往往相信,通过控制媒体可以达到控制人们政治倾向或政治支持的目的。从前面的文献回顾中可以看到,已有针对中国媒体与公众政治支持的研究,但尚未有研究实证地分析网民的信息接收并接受对其意识形态立场会产生何种影响。鉴于中国的“左派”在很多政治态度上与官方更为接近,因而,我们提出以下两个假设:

假设2.1:网民接收并接受的官方政治信息会强化其“左派”的意识形态立场。

假设2.2:网民接收并接受的非官方政治信息会强化其“右派”的意识形态立场。

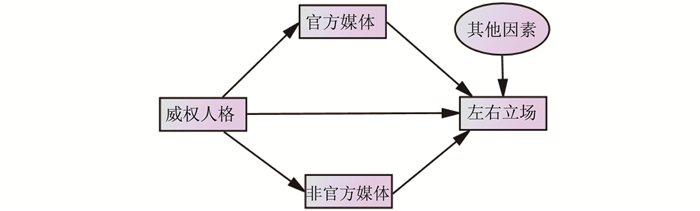

以上两个理论视角存在明显的竞争关系,但哪种理论对现实中的中国网民的意识形态立场更具解释力呢?从逻辑关系来看,我们认为, 个体的心理特性——威权人格的形成要早于政治信息对其产生的影响,并且威权人格的形成比较复杂,不能简单地归因于其接收的政治信息。因此, 我们认为,公众在接触实时的政治信息之前已经形成稳定的人格特性,这种人格特性可能会影响其对不同媒体信息的选择和接受,也可能会强化其意识形态立场或使之更为清晰。因此,本文首先把威权人格和媒体信息作为两个独立的自变量来分析其对意识形态立场的影响。这主要通过回归分析来进行。在此基础上,本文再将威权人格作为自变量,分析其对媒体信息(中介变量)和意识形态立场(因变量)的影响。这一分析通过结构方程模型(SEM)来进行。本文的理论框架,也就是主要变量之间的关系结构可以用图 1来简要表述。

|

图 1 理论模型 |

为了对意识形态立场进行描述性分析和验证上文所提出的假设,我们需要对相关概念进行界定并操作化。在本文中,“左—中—右”意识形态立场、威权人格、媒体影响力、爱国主义、民族主义、外交态度、权力限制、社会公平、后现代价值观、传统主义是文章所涉及的重要概念。由于涉及的概念较多,我们将重点对一些关键概念的操作化加以解释,对其他概念的测量仅做简要说明。

1. 意识形态立场通过回顾文献,我们不难得出如下结论,国外研究大多集中于探究美国公众的意识形态立场特征,并且其间大多集中采用两种测量方法:(1)根据受访者的自我定位(self-placement)进行测量,也即让受访者自己判断和回答属于何种派别——左派(自由派)/右派(保守派)或党派归属(Conover and Feldman, 1981; Schreckhise and Shields, 2003);(2)以一系列不同的议题为指标设计量表,根据受访者对于特定问题所给出的答案为基本参考依据,进而对受访者进行意识形态立场的划分(Smith, 1990; Wyckoff, 1987; Abramowitz and Saunders, 1998; Treier and Hillygus, 2005)。总体上来看,相较于受访者自我定位的测量,以系列议题为测量指标的研究要更为多见。黎安友和史天健(Nathan and Shi, 1996)曾在1996年对普通民众的“左—右”意识形态立场进行了分析,但该指标在测量效度上存在较大问题。直到2009年之后,国内有关中国网民和普通民众的意识形态立场的实证研究才陆续出现,乐媛和杨伯溆(2009)、张明澍(2013)等对如何测量意识形态均有分析。吴晓(Wu,2014)在对2008—2011年中国网民信念体系分布的研究中,采用了“中国政治坐标系”测试中的评价指标。但该测量由于缺少中立项,受访者不得不被动地对自己进行“左—右”立场划分,从而无法较为准确且客观地反映意识形态立场的分布。网络名人“破破的桥”曾分析过中国的“极左”“左派”“极右”和“右派”,他的分析在理论层面有存在的可能,但从实证研究的角度看,对“极左”“左派”“极右”和“右派”的区分与测量却非常困难。4马得勇和张曙霞(2014)从“个人权利—国家权力”(政治维度)、“政府干预—经济自由”(经济维度)和对毛泽东功绩的态度(历史遗产维度)三个维度设计出了测量中国普通民众意识形态立场的指标体系,并根据该指标对网民意识形态立场进行了测量(参见表 1)。相比较而言,我们认为该测量指标具有更高的测量效度。这一划分方法把受访者的意识形态立场从左至右看做一个连续变量而非类别变量,越靠近两极,表明其左右立场越鲜明。5由于该文对指标体系的选取原则和理由进行了详细分析,本文将直接采用该指标,在此不再赘述。

表 1 意识形态立场测量指标

|

表 1 意识形态立场测量指标 | |||||||||||||||||||||

不过, 需要指出的是,本指标体系中的测量指标是对国内知识界所关注的话题加以简化提炼而成,有的看似与目前政府提倡的话语存在某种重合,也有政府反对的话语指标,但这不是我们设计指标的初衷。我们的意识形态立场测定指标主要从“个人权利—国家权力”(政治维度)、“政府干预—经济自由”(经济维度)和对毛泽东功绩的态度(历史遗产维度)三个维度设计的,而非依据对政府话语的支持与否。事实上,我们认为在目前政府的话语体系中,对民主、法治、人权、市场等很多领域均有表述,而本指标即使与之有所重合,也仅仅限于上述三个维度。在这三个维度中,除了作为体制遗产的维度外,前两个维度在其他国家也是导致左右分野的基本观念体系。

2. 威权人格关于威权人格的测量,奥特迈耶(Altemeyer, 1998, 2006)在研究右翼的威权人格特征时,主要从威权式服从、威权式攻击和传统主义三个维度进行测量,在不同的维度设置相关的问题供受访者回答,最后通过分数加总的形式来确定某人的威权人格特征的程度。鉴于数据库相关测量指标的欠缺,本研究着重从威权式服从和传统主义两个维度对威权人格进行测量。为此,笔者选取了6个指标,并通过因子分析提取出威权人格因子(见表 2)。各指标的因子荷载量如附录4所示。

表 2 威权人格的因子分析(N=3 682)

|

表 2 威权人格的因子分析(N=3 682) | ||||||||||||||||

扎勒(2013)在其《公共舆论》一书中指出,公众接触信息的多少并不等同于其接受信息的多少,因此,媒体信息对公众到底产生了多大影响,要看其接收并接受的程度。同样,我们认为,网民在各个网络平台上接触各类政治信息之后,也存在一个接受的问题。因此,把实际的媒体影响力看做是接收比率与接受比率的乘积(参见公式1)。

[公式1]媒体影响力(Mi)=媒体信息接收度(F)×媒体可靠度(T)6

关于媒体信息接收或接触(information exposure)的测量,我们是通过询问受访者经常从哪些信息渠道收听、收看或浏览各类政治新闻来操作化的。根据政治信息的不同来源,我们可以将其划分为官方与非官方信息来源渠道。此外,我们还知道,中央电视台和《人民日报》等新闻媒体主要是官方进行政治信息传播与扩散的主要宣传阵地,因而将网民对中央电视台和《人民日报》等媒体的接触频率作为衡量其对于官方信息的接收程度;而诸如微博、小道消息、海外媒体等均属于非官方主导下的信息渠道,这些信息渠道被接触的频度被视为非官方信息的接收度。当然,事实上的媒体影响力是否存在这两个基本分类,需要通过对数据进行因子分析后才能确定。

4. 其他概念关于爱国主义、民族主义的概念差异及其测量,由于已经有研究做过分析和介绍,本文不再做重复讨论。7对于社会公平、权力限制、后现代价值观、外交政策态度、传统观念等的测量,我们结合中国当下的情境设计了一些指标,并通过因子分析提取公因子作为各个变量的测量指标。对于这些指标设计的逻辑,由于篇幅所限,不在文中特别列出,如果读者有需要,可以跟作者联系索取相关数据。

(三) 数据收集本文之所以以中国网民而不是全体中国民众为研究对象,一个重要原因是样本收集的便捷性,但便捷的方式往往是以牺牲样本的代表性为代价的。由于抽样方法的缺陷,本研究中的网民样本并不能代表普通中国人,他们也未必能够代表中国的网民总体。我们首先将对抽样方法做简要介绍,然后进一步通过回归分析的稳健性检验来分析样本质量。

从2012年开始,我们开始通过网络问卷调查的方式收集网民的政治态度的数据。2013年对问卷和调查方法做了进一步改进。2014年5—6月,调查小组采用网上问卷调查的方式,同时在爱调研网、新浪微博、凯迪社区、天涯论坛等网络社区发布答题链接,邀请网友自愿进行答题。8

在样本的收集过程中,我们剔除了答题时间少于7分钟的问卷,并通过人工浏览问卷的方式,剔除了一些明显不认真答题的问卷。我们最终收集到有效问卷4 129份。除了样本抽样的缺陷外,通过这种收集方法能否获得网民的真实态度和意见也是一个需要说明的问题。我们目前对此尚无法做出确定判断,但我们认为样本的可信度可以接受的理由有:第一,在没有强迫的前提下,如果网民花费10—30分钟来回答问卷,那么他应该是认真作答的(一部分不认真作答者可以通过答题时间予以剔除)。爱调研用户通过答题可以获得积分奖励,而新浪微博、凯迪社区的答题者除了能获得答题后的基本统计结果外,什么收益都没有。在这种情况下他们仍然答题,那么应该是认真回答的。第二,由于答题者并不直接面对受访者,他们可能不像面访时那样存在戒备心理,因而可能会更容易坦诚地表达自己的想法。当然,这种抽样方法显然遗漏了不愿答题的群体,我们目前尚无法了解这一样本群与答题者样本群之间在哪些方面存在差异。

三、网民意识形态立场素描:心理与态度意识形态的争论从20世纪90年代末开始在中国思想界重新热闹起来,“左”“右”派知识分子之间展开激烈论战,并发表了大量文章。随后,互联网技术的发展使中国的“左”“右”之争迅速扩散至普通网民和大众。近年来,网民在中国的政治、经济、社会、外交等问题以及各种国家政策上均出现了明显分裂。具有不同观点和立场的网民通过论坛、微博、博客和微信等新媒体展开交流和对话,也出现了相互的攻击和谩骂。“左”与“右”成为时下划分不同政治观点的一个基本界线。但在秦晖(秦晖,2013;秦晖、韩福东,2013)看来,当前中国并不存在真正的左派和右派,他自己也并不认同被归为右派。不过,我们认为中国不是没有“左”“右”派,而是中国的“左”“右”派与西方的“左”“右”派有显著的差别,容易造成混乱。与西方国家相比,在中国语境下形成的“左”与“右”具有何种特别的意涵?“左”“右”派公众具有何种政治心理?其对特定的政治社会问题又会如何评价?偏左和偏右的公众会在哪些议题上呈现对立?他们是否会在特定的议题上达成共识?这些都是值得我们关注和思考的问题。对于知识界的“左”“右”之争,学界已有不少研究做了梳理,本文不再对知识界的意识形态之争进行过多分析,本研究的对象将聚焦于普通的中国公众的意识形态立场。因为在我们看来,普通公众的意识形态立场及其形成原因未必和精英相同,不同意识形态立场的民众在心理特征和政治社会议题上的态度也未必和精英相同。因此,对大众的意识形态立场进行实证分析非常必要。

此前的研究指出,中国网民出现了明显的“左”“右”派分化,右派网民在数量上远多于“左派”网民(马得勇、张曙霞,2014),但对于“左”“右”派网民的政治态度、心理特征和价值观等未做更多描述。在本研究中,我们首先对“左”“右”派网民进行更为细致的描述。为此,我们选取了威权人格、爱国主义、民族主义、强硬外交、支持现秩序、限制权力、社会公平、后现代价值以及对待传统文化的态度等9个方面的议题,来了解网民的左右立场与这些方面的关系。9通过相关关系分析我们得到了一个相关关系矩阵。从表 3可以看到,网民的“左”“右”立场与爱国主义、强硬外交态度和维护现有社会秩序的相关关系较强,相关系数分别为0.632、0.631和0.774。与民族主义的相关系数为0.568,与威权人格的相关系数为-0.563,与社会公平的相关系数为-0.203,与限制权力的相关系数为-0.337,与后现代价值观的相关系数为-0.324,与继承传统的相关系数为0.334。以上相关均在统计上是显著的(统计显著性p < 0.01)。也即,相较于右派,“左派”网民的威权人格更强,在外交政策上的态度也更强硬,表现得更加爱国,其民族主义情绪也更为强烈。相较于右派,“左派”网民也更加倾向于坚守传统价值和维护现存的社会秩序。相较于“左派”,右派网民则更倾向于主张对权力加以限制,更加重视社会公平问题,对后现代价值观也更为支持(比如,赞同同性恋也有结婚的权利)。

表 3 :特定议题与意识形态立场相关分析(N=4 072)

|

表 3 :特定议题与意识形态立场相关分析(N=4 072) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

综上所述,“左派”与右派在威权人格、爱国主义、民族主义、强硬外交、维护现政权和保守传统方面均存在较为明显的分歧,从而也构成两大政治群体相对明显的立场差异。通过这一分析可以看出,“左派”网民相较于右派在心理特征上更具威权人格,在外交上更具“鹰派”和民族主义特征,他们也更为因循守旧,遵守传统社会规范和现存社会秩序。他们和美国等国家的“保守派”或“右派”在心理特性和看待世界的思维方式上更为相似,而中国的右派则与“自由派”或“左派”更为相似。只不过需要提及的是,中国的“左派”支持的现有秩序是社会主义体制,而美国等西方国家的右派(或保守派)支持的则是资本主义制度,中国的“左派”要保守的传统是中国的儒家传统文化和马列主义、毛泽东思想的意识形态,而西方的右派要保守的传统则是西方的文化(比如基督教文化)和自由主义民主的意识形态。因此,中国的“左”“右”派和西方的“左”“右”派并不是完全颠倒的关系,而是存在显著的差异。由于中国的“左派”(或右派)和美国的右派(或左派)在心理特性和思维方式上相似,但其具体支持的社会规范和社会秩序又非常不同,这就使得其在看待中美两国各自的社会问题和外交问题方面往往表现出激烈的对抗态势。这不难从两国的网络论坛上的“左”“右”派的发言中找到例证。中国的“左”“右”派与西方的“左”“右”派在立场和诉求上缘何出现错置和差异,这是个值得研究的问题,但本文不做进一步分析。

四、网民意识形态形成原因:心理抑或信息中国网民的“左—右”意识形态立场会受到哪些因素影响呢?按照既有的理论模型,我们建立了关于网民意识形态立场的线性回归分析模型(见表 4)。10为了增强回归模型的稳健性,我们按照样本数据来源,分别以全部样本、新浪微博用户、爱调研用户、凯迪社区用户和其他用户(包括接受调查者发送、通过其他答题网站等途径参与调查的用户)为样本分析对象,建立了5个回归分析模型,其中我们还将网民的性别、年龄、政治面貌(中共党员)、教育水平、收入等级以及政治知识水平等社会人口学因素作为控制变量进行分析。从这5个回归模型中可以发现,威权人格对于意识形态立场的影响最为显著(标准化回归系数分别为-0.391、-0.408、-0.272、-0.417和-0.503,p < 0.001),亦即威权人格特征较为明显的网民,往往在意识形态立场光谱中占据偏左的位置,因而我们提出的假设1得以验证。从分析结果还可以看到,网民同时也显著地受到来自不同媒体的影响,网民受官方媒体影响越大,其政治立场就越偏左(标准化回归系数分别为-0.245、-0.237、-0.204、-0.270、-0.199);而受非官方媒体影响越大,其政治立场就越偏右(标准化回归系数分别为0.298、0.336、0.178、0.124、0.244)。这一分析结果支持本文提出的假设2.1和假设2.2。从几个控制变量来看,网民的年龄在5个模型里均对意识形态倾向具有显著影响。在爱调研社区用户这一样本群中,年龄越大,意识形态就越偏左;而在所有网民、新浪微博、爱调研社区和其他用户中,年龄越大, 意识形态则越偏右。考虑到爱调研网注册用户的人口学特征更加接近于普通中国民众,我们或许可以推测,普通中国民众中年龄越大,其意识形态立场就越偏左。其他诸如性别、政治面貌、教育水平、收入等级、政治知识水平等变量在不同样本群中对意识形态立场的影响存在差异,这表明这些人口学变量在预测网民的意识形态立场方面并不稳定。由此可见,公众日常频繁接触并接受来自不同渠道的信息会对其左右立场的形成产生较为显著的影响。

表 4 意识形态立场影响因素的回归分析

|

表 4 意识形态立场影响因素的回归分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

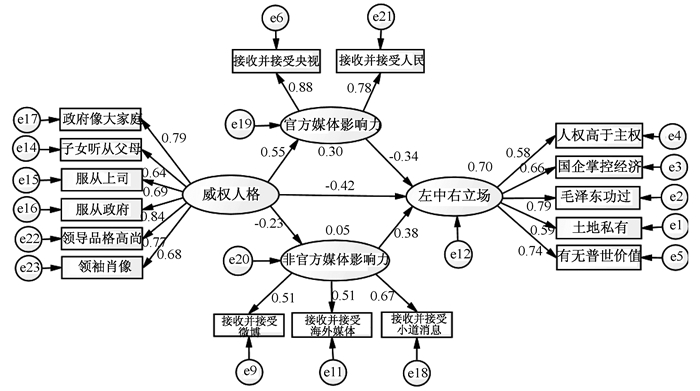

为了更好地阐释公众的威权人格和媒体信息影响力等因素是如何影响其意识形态立场的,我们用AMOS软件建立了影响中国网民意识形态立场的因果路径分析模型——结构方程模型(SEM)。威权人格和媒体影响是本模型中两个对意识形态立场的形成产生相应影响的主要变量。11

如图 2所示,其中“左中右立场”是潜变量,也是本模型的内生变量(因变量),它是从五项指标中提取而形成的新变量。模型中“威权人格”作为潜变量,也是由六个相关指标提取出来。在本模型中,“威权人格”作为意识形态立场的外生变量(自变量),“官方信息接收—接受度”和“非官方信息接收—接受度”既是意识形态立场的自变量,也是“威权人格”的因变量,亦即,在分析过程中我们既要探讨网民对于来自不同渠道信息的接收—接受程度对于其形成左中右立场的影响,还会探析“威权人格”对“媒体影响力”的影响,并进一步间接影响意识形态立场的情况。

|

注:模型参数:卡方值=2 231.996(P=0.000); NCP=2 131.996; RMSEA=0.072; AIC=2 336.996;CMIN=2 336.996; CFI=0.918。 图 2 意识形态立场影响因素的结构方程模型 |

根据结构方程模型配适度的相关参数判断,总体而言,该模型虽不十分理想,但仍可接受(模型配适度参数可以参照图 2的图下注)。在本模型中,“威权人格”对意识形态立场影响的回归系数达到了-0.42(p < 0.001)。另外,公众的威权人格还通过其所接收并接受的政治信息对意识形态立场产生间接影响。具体而言,具有较强威权人格特征的网民一般也越倾向于接收并接受官方政治信息(回归系数为0.55,p < 0.001),而接收并接受官方政治信息越多,网民的意识形态立场往往越偏左(回归系数为-0.34,p < 0.001);网民的威权人格特征越弱,其从非官方渠道接收并接受的政治信息越也就越多(回归系数为-0.23,p < 0.001),而接收并接受的非官方信息越多,其意识形态立场也就越偏右(回归系数为0.38,p < 0.001)。显然,威权人格强弱对网民选择并接受官方还是非官方政治信息的影响是十分明显的。从图 2中我们还可以看出,“威权人格”和“信息影响力”这两个主要变量对网民意识形态立场倾向的累计影响达到了0.7,即这两个因素对于意识形态立场的形成具有70%的解释度。

五、结论本文以4 000多份网络调查问卷为基础,对中国网民的“左”“右”派在心理特征和社会议题方面的态度进行了素描,并对网民意识形态的形成原因进行了分析,这在国内外尚属首次。本文的主要研究发现可以简要概括为以下两点:

第一,本文首次发现,和右派相比,中国的“左派”网民在心理上更具威权人格特征,更加保守和维护现有社会秩序,也更为抵制后现代社会价值观。相比于右派,“左派”表现得更加爱国,其民族主义情绪也更强,也更为排外。而右派相较于“左派”,更加关注社会公平问题,更为支持对权力进行制约。可以说,不管是心理人格层面还是在对待社会政治议题上,“左”“右”派在大部分领域,均呈现出截然相反的态度。分析结果也显示,中国的“左派”和西方的右派在社会心理和思维方式上大体相似,西方的左派和中国的右派大体相似,但是他们所支持的具体的社会秩序和意识形态却大不相同。因此,中国的“左”“右”派与西方的“左”“右”派既不完全相同,也不完全相反,确切地说应该是存在重大差异。从分析中也可看到,中国网民的立场和观点的对立是一个不容否认的事实,并且这一现象随着新媒体的发展可能会日益加重。不仅如此,笔者认为,从纵向的历史角度来看,中国的“左”“右”派也经历了前苏联、俄罗斯那样的转变,当今中国的“左派”与民国时期的“左派”、毛泽东时代的“左派”存在历史的纽带,但是仅从心理特征来看,他们和中国历史上各个时代的“左派”却存在着很大差别甚至截然相反。简要但可能不够精确地讲,当今的“左派”在心理上和政治上是保守的、因循守旧的,但是民国或者毛泽东时代的“左派”却是激进和反叛的。这种心理上政治上的蜕变可能意味着:当今中国的“左派”和他们追随的“左派”前辈们已经成为性格迥异的两类人了。

第二,针对中国大众“左”“右”派的形成原因,本文从信息接触和人格特性两个理论视角进行了实证的检验。这在国内外尚属首次。根据我们的分析,威权人格在个体“左”“右”派立场的形成中扮演着基础性的作用,它不仅直接影响着大众的“左”“右”立场的选择,而且还影响了个体对来自不同渠道信息的接收和接受程度。另一方面,新媒体时代的中国媒体已然分化为官媒和非官媒两类媒体,官方媒体强化了那些具有“左派”倾向的公众的既有立场而非官方媒体则强化了那些具有右派倾向的公众的既有立场。我们推测,当信息渠道和信息自身的倾向都变得更加多元时,个人的心理特性对其意识形态立场的影响会变得更大,个体对不同信息渠道和不同性质的政治信息的选择,将可能更多地依赖于它们。

根据以上研究发现,我们也有如下启示:首先,今后在很多“事实(或信息)”的认定和政治社会问题的评价和判断上,网民乃至舆论内部都可能出现争议甚至尖锐对立的情况。由于这种分歧很大程度上源于个体意识形态的分歧,而意识形态分歧又在很大程度受个体心理特性的影响,因而通过把信息渠道单一化和信息自身倾向一元化来达到消解分歧的尝试,其效果可能有限。其次,当今中国的“左派”网民乃至“左派”公众由于其固有的保守性,或许很难成为社会变革的进步力量。从心理和思维特性上,他们更有可能成为反对改变现状的力量。但是,这并不意味着他们会在中国政治发展中碌碌无为。由于“左派”具有明显的威权人格倾向,对政府权威有着更强的服从、依赖心理,因此当现政府主动开始推动改革时,他们便可能因为支持政府而赞同改革,在舆论塑造和传播中发声。作为“左派”政治精英的忠诚支持者,“左派”大众也可能在各种新媒体平台上与精英们遥相呼应,成为影响当今中国公共舆论和政治发展的重要力量。

本文是以网民意识形态立场作为因变量展开的研究,而对作为自变量的意识形态如何影响人们对政治的理解和参与行为,以及如何塑造公共舆论等问题尚未做分析。这也为后续研究留下了很多空间。不过我们预期,意识形态立场在互联网时代已然出现分化,这种分化将成为影响中国政治社会发展的重要因素。由于抽样的原因,本研究的结果未必能推广至全体中国公众和“左”“右”派社会各界的政治精英。同时,还需要注意的是,本文的网民意识形态立场研究是在中国互联网已经比较普及,普通公众拥有有限的信息渠道选择权的社会条件下展开的。这一结论在单一信息渠道的封闭社会或者信息可以自由传播的社会条件下能否成立尚不可知。对于本研究在测量指标、样本抽样等方面的局限,我们也将在今后逐步完善和改进。

1.此论断主要是根据卷入论战的新浪微博、凯迪社区、天涯论坛等网络社区的博客、微博客、网民回帖等做出的初步判断,更为严谨的结论可能需要进行专门研究。

2.奥特迈耶(Altemeyer,2006)之所以把威权人格和右翼放在一起来使用,主要是因为在他看来,北美的威权主义(或威权人格)较强的人基本都是右翼,威权主义的左翼极少。但他并未认为在所有国家都可以把威权人格和右翼等同起来。

3.尽管沃豪斯特等(Verhulst, et al., 2012:34-51)的研究认为人格与政治意识形态之间并非因果关系,而是共同受到基因的影响,但本研究无法判断该理论在普通中国网民中的适用性,所以不予采用。

4.大多数人认为网络上流传的“断桥:‘极左’、‘左派’、‘极右’、‘右派’的区分与现状”一文是秦晖所做,但“破破的桥”在其新浪博客上称此文是他撰写,后误传为秦晖所做。参见其博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_56fc0caa0100sx87.html。

5.关于意识形态结构问题,国外已有不少研究讨论过意识形态到底是单维的、垂直的,还是多维的。根据他们的研究,如果把自由主义和保守主义不作为单一的维度(Single Left-Right Dimension),而是作为垂直的维度(Orthogonal Dimensions)来进行分析,实证分析结果也仍然显示二者存在负相关,因此将“左—右”意识形态立场作为一个连续变量来分析是一个合理而且简介的选择。由于该问题过于复杂,故不做详细讨论。有关综述性文献可参考:乔斯特(Jost, et al., 2009)和刘取芝等(2013)。

6.媒体信息接收度:原始问题为:“请问您经常从下列这些途径收听或收看政治类新闻吗?”1.中央电视台;2.人民日报和新华社;3.新浪等门户网站;4.微博;5.小道消息;6.海外媒体。备选答案为:0=“几乎没有”;0.3=“偶尔有”;0.7=“经常如此”;1=“几乎天天如此”。媒体可靠度:原始问题为:“请问您觉得这些渠道的消息可靠吗?”备选答案为:0=“完全不可靠”;0.3=“不太可靠”;0.5=“一半一半”;0.7=“比较可靠”;1=“非常可靠”。由于F和T的取值范围在0-1之间,因此,“媒体影响力”(也可称为“政治信息接收—接受度”)的值也将分布在0-1之间。6类信息渠道的政治影响力指数由此得到。

7.参见:马得勇(2012)。对爱国主义、民族主义和国家认同有兴趣的读者可根据该综述引用的文献查找相关的英文文献。

8.爱调研网(也称问卷网,www.wenjuan.com)是一个专门从事网络调查的公司,该网站有注册用户400多万。网站每天向注册用户发送包括各种商业调查在内的问卷链接,注册用户自主选择答题与否。作为回报,答题者将获得积分或者等量货币奖券,积少成多后可兑换小奖品或电话费。我们在爱调研网上收集样本即是通过此种方式。新浪微博上的样本收集则通过调查小组若干名成员每天向微博用户发送答题链接的方式吸引答题者自愿答题。凯迪社区和天涯论坛的样本收集则是通过在该论坛上发布答题帖子的方式来吸引论坛用户答题。为了避免重复答题,我们在网络调查时设定每台电脑只能填写一次问卷。

9.各议题(即变量)均由若干个指标经因子分析后提取出一个公因子。左中右立场因子值越大表示立场越偏右。威权人格因子值越大表示威权人格越强。强硬外交因子值越小表示对外交政策态度越强硬。爱国主义因子值越小表示越爱国。民族主义因子值越小表示此类情绪越强。社会公平因子值越小表示越支持社会公平。限制权力因子值越小表示越支持限制权力。支持现秩序因子值越小,表示越支持现秩序。后现代价值因子值越小表示越支持后现代价值观。继承传统因子值越小,表示越支持中国传统价值。因篇幅所限,具体问项及因子荷载量数据可与作者联系索取。

10.因变量是“左中右意识形态立场”。对“人权高于主权”“国企掌控经济”“毛泽东功大于过”“土地私有化”和“否定普世价值”这五项指标经因子分析提取的一个公因子作为“意识形态立场”变量。“左中右立场”因子值越大,表示立场越偏右。自变量:性别:1=男;0=女。年龄段:1=“18-25”;2=“26-35”;3=“36-45”;4=“46-55”;5=“56-80”。教育水平:1=初中及以下;2=高中;3=大专及以上。中共党员:1=中共党员;0=非党员。收入等级:1=“低收入”;2=“中低收入”;3=“中等收入”;4=“中高收入”。政治知识:10个政治中立信息问项,问题分别为:“目前中共中央政治局常委是几人?”“中共十一届三中全会是哪一年召开的?”“美国总统一届任期是几年?”“中共十八大是哪一年召开的?”“现任英国首相是谁?”“‘改革是由问题倒逼产生的’这句话是哪位领导人说的?”“我国的农业税是在谁担任总理是取消的?”“现任中央纪委书记是谁?”“现任中国国家主席是谁?”“现任台湾‘总统’是谁?”。其中:0=错;1=对。通过求和来得到测量政治意识水平,求和所得的值0—3=“低”(赋值为1);4—7=“中等”(赋值为2);8—10=3“高”(赋值为3)。各个自变量之间已经进行了多重共线性检验。

11.在SEM模型中,“威权人格”“左中右立场”“官方媒体影响力”和“非官方媒体影响力”都是潜变量。“威权人格”数字越大,表示威权人格特征越强(该数字不出现在图中);“左中右立场”变量数字越大,表示立场越偏右,数字越小立场越偏左(该数字不出现在图中);“官方媒体影响力”和“非官方媒体影响力”两个潜变量的数字越大,表示影响力越大(该数字不出现在图中)。其中,“官方媒体影响力”由接收并接受央视政治新闻和接收并接受《人民日报》、新华社的政治新闻的程度提取而来;“非官方媒体影响力”由接收并接受微博及论坛新闻、小道消息和海外媒体新闻三个变量提取而来,具体计算方法参见公式1。

| [] |

博比奥. 2012. 左与右: 政治区分的意义[M]. 陈高华, 译. 南京: 江苏人民出版社.

|

| [] |

高超群. 2011. 当代中国的政治思想版图.

二十一世纪, 10001(4): 4-14.

|

| [] |

李普曼. 2006. 公众舆论[M]. 阎克文、江红, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

刘取芝, 孙其昂, 施春华, 陈友庆. 2013. 政治意识形态:影响因素、心理机制及作用.

心理科学进展, 21(11): 2073-2081.

|

| [] |

马得勇, 张曙霞. 2014. 中国网民的"左"与"右.

二十一世纪, 10001(2): 86-103.

|

| [] |

马得勇. 2012. 国家认同、民族主义与爱国主义:国外近期实证研究综述.

世界民族, 10001(3): 8-16.

|

| [] |

麦库姆斯. 2008. 议程设置: 大众媒介与舆论[M]. 郭镇之、徐培喜, 译. 北京大学出版社.

|

| [] |

秦晖. 2013. 共同的底线. 南京: 江苏文艺出版社.

|

| [] |

秦晖, 韩福东. 2013. 如果没有这个共识, 你就既不是左派也不是右派.

人物, 10001(1): 136-138.

|

| [] |

谢岳. 2003. 新左派"与自由主义的政治学之争.

上海交通大学学报(哲社版), 10001(1): 19-24.

|

| [] |

徐友渔. 2006. 当代中国社会思想:自由主义和新左派.

社会科学论坛, 10001(6): 101-115.

|

| [] |

徐友渔. 2012. 我亲历的"自由主义—新左派"之争.

天涯, 10001(5): 45-49.

|

| [] |

俞吾金. 1993. 意识形态论. 上海人民出版社.

|

| [] |

乐媛, 杨伯溆. 2009. 中国网民的意识形态与政治派别.

二十一世纪, 10001(2): 22-34.

|

| [] |

扎勒, 约翰. 2013. 公共舆论[M]. 陈心想, 译, 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

张明澍. 2013. 中国人想要什么样民主. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

朱学勤. 2000. 新左派与自由主义之争.

亚洲周刊, 10001(4): 19-24.

|

| [] |

Abramowitz Alan, Kyle Saunders. 1998. Ideological Realignment in the U.SElectorate..

The Journal of Politics, 60(3): 634-652.

DOI:10.2307/2647642

|

| [] |

Adorno Theodor, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson, Nevitt Sanford. 1950. The Authoritarian Personality.

New York: Harper.

|

| [] |

Alford John, Carolyn Funk, John R.Hibbing. 2005. Are Political Orientations Genetically Transmitted?.

American Political Science Review, 99(2): 153-167.

DOI:10.1017/S0003055405051579

|

| [] |

Altemeyer Bob. 1998. The Other 'Authoritarian Personality'..

Advances in Experimental Social Psychology, 30: 47-92.

DOI:10.1016/S0065-2601(08)60382-2

|

| [] |

Altemeyer Bob. 2006. The Authoritarians.

Winnipeg: University of Manitoba.

|

| [] |

Carney Dana, John Jost, Samuel Gosling, Jeff Potter. 2008. The Secret Lives of Liberals and Conservatives: Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things They Leave Behind..

Political Psychology, 29(6): 807-840.

DOI:10.1111/pops.2008.29.issue-6

|

| [] |

Charney Evan. 2008. Genes and Ideologies..

Perspectives on Politics 6, 10001(2): 299-319.

|

| [] |

Chong Dennis. 1993. How People Think, Reason, and Feel about Rights and Liberties..

American Journal of Political Science, 37(3): 867-899.

DOI:10.2307/2111577

|

| [] |

Conover Pamela Johnston, Stanley Feldman. 1981. The Origins and Meaning of Liberal/Conservative Self-Identifications..

American Journal of Political Science, 25(4): 617-645.

DOI:10.2307/2110756

|

| [] |

Converse Philip. 2006. The Nature of Belief Systems in Mass Publics (1964)..

Critical Review: A Journal of Politics and Society, 18(1-3): 1-74.

|

| [] |

Druckman James, Kjersten Nelson. 2003. Framing and Deliberation: How Citizens' Conversations and Limit Elite Influence..

American Journal of Political Science, 47(4): 729-745.

DOI:10.1111/ajps.2003.47.issue-4

|

| [] |

Druckman James. 2001. The Implications of Framing Effects for Citizen Competence..

Political Behavior, 23(3): 225-256.

DOI:10.1023/A:1015006907312

|

| [] |

Entman Robert. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm..

Journal of Communication, 43(4): 51-58.

DOI:10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

|

| [] |

Erikson, Tedineds. 2003. American Public Opinion.

New York: Longman.

|

| [] |

Evans Geoffrey, Stephen Whitefield. 1998. The Evolution of Left and Right in Post-Soviet Russia..

Europe-Asia Studies, 50(6): 1023-1042.

DOI:10.1080/09668139808412579

|

| [] |

Hamilton Malcolm. 1987. The Elements of the Concept of Ideology..

Political Studies, 35(1): 18-38.

DOI:10.1111/j.1467-9248.1987.tb00186.x

|

| [] |

Isenberg Daniel. 1986. Group Polarization: A Critical Review and Meta-Analysis..

Journal of Personality and Social Psychology, 50(6): 1141-1151.

DOI:10.1037/0022-3514.50.6.1141

|

| [] |

Jost John. 2006. The End of the End of Ideology..

American Psychologist, 61: 651-670.

DOI:10.1037/0003-066X.61.7.651

|

| [] |

Jost John, Christopher Federico, Jaime Napier. 2009. Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities..

Annual Review of Psychology, 60: 307-337.

DOI:10.1146/annurev.psych.60.110707.163600

|

| [] |

Lu Jie. 2013. Acquiring Political Information in Contemporary China: Various Media Channels and Their Respective Correlates..

Journal of Contemporary China, 22(83): 828-849.

DOI:10.1080/10670564.2013.782129

|

| [] |

McCombs Maxwell, Donald Shaw. 1972. The Agenda-Setting Functions of Mass Media..

Public Opinion Quarterly, 36(2): 176-187.

DOI:10.1086/267990

|

| [] |

Mullins Willard. 1972. On the Concept of Ideology in Political Science..

The American Political Science Review, 66(2): 498-510.

DOI:10.2307/1957794

|

| [] |

Mutz Diana. 2002. Cross-Cutting Social Networks: Testing Democratic Theory in Practice..

American Political Science Review, 96(1): 111-126.

DOI:10.1017/S0003055402004264

|

| [] |

Nathan Andrew, Tianjian Shi. 1996. Left and Right with Chinese Characteristics: Issues and Alignment in Deng Xiaoping's China..

World Politics, 48(4): 522-550.

DOI:10.1353/wp.1996.0013

|

| [] |

Nie Norman, Kristi Andersen. 1974. Mass Belief Systems Revisited: Political Change and Attitude Structure..

The Journal of Politics, 36(3): 590-591.

|

| [] |

Schreckhise William, Todd Shields. 2003. Ideological Realignment in the Contemporary US Electorate Revisited..

Social Science Quarterly, 84(3): 596-612.

DOI:10.1111/ssqu.2003.84.issue-3

|

| [] |

Smith Kevin, John R.Alford, Peter K.Hatemi, Lindon J.Eaves, Carolyn Funk, John R.Hibbing. 2012. Biology, Ideology, and Epistemology: How do We Know Political Attitudes are Inherited and Why Should We Care?.

American Journal of Political Science, 56(1): 17-33.

DOI:10.1111/j.1540-5907.2011.00560.x

|

| [] |

Smith Tom. 1990. Liberal and Conservative Trends in the United States Since World War II..

Public Opinion Quarterly, 54(4): 479-507.

DOI:10.1086/269224

|

| [] |

Stockmann Daniela. 2010. Who Believes Propaganda? Media Effects during the Anti-Japanese Protests in Beijing..

The China Quarterly, 202(2): 269-289.

|

| [] |

Tang Min, Narisong Huhe. 2014. Alternative Framing: The Effect of the Internet on Political Support in Authoritarian China..

International Political Science Review, 35(5): 559-576.

DOI:10.1177/0192512113501971

|

| [] |

Treier, Shawn and Sunshine Hillygus. 2005. "The Structure and Meaning of Political Ideology. "Paper presented at the 2005 American Political Science Association meeting, September 29, 2005.

|

| [] |

Verhulst Brad, Lindon J.Eaves, Peter K. Hatemi. 2012. Correlation not Causation: The Relationship between Personality Traits and Political Ideologies..

American Journal of Political Science, 56(1): 34-51.

DOI:10.1111/j.1540-5907.2011.00568.x

|

| [] |

Verhulst Brads, Peter K.Hatemi, Nicholas G.Martin. 2010. The Nature of the Relationship Between Personality Traits and Political Attitudes..

Personality and Individual Differences, 49(4): 306-316.

DOI:10.1016/j.paid.2009.11.013

|

| [] |

Wu Angela Xiao. 2014. Ideological Polarization over a China-as-Superpower Mindset: An Exploratory Charting of Belief Systems among Chinese Internet Users, 2008-2011.

International Journal of Communication, 8: 2243-2272.

|

| [] |

Wyckoff Mikel. 1987. Issues of Measuring Ideological Sophistication: Level of Conceptualization, Attitudinal Consistency, and Attitudinal Stability..

Political Behavior, 9(3): 193-224.

DOI:10.1007/BF00988612

|

| [] |

Zechmeister Elizabeth. 2006. What's Left and Who's Right? A Q-method Study of Individual and Contextual Influences on the Meaning of Ideological Labels..

Political Behavior, 28(2): 151-173.

DOI:10.1007/s11109-006-9006-5

|

| [] |

Zhu Jiangnan, Jie Lu, Tianjian Shi. 2013. When Grapevine News Meets Mass Media: Different Information Sources and Popular Perceptions of Government Corruption in Mainland China..

Comparative Political Studies, 46(8): 920-946.

DOI:10.1177/0010414012463886

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35