“极端性”是描述各类社会现象非常重要的一个方面。任何社会现象从不同维度或不同部分的观察,都会呈现不同的面貌。其中,那些使该现象显著区分于其他现象的极端化、突出化的维度或部分,不管其核心程度高低或比例大小,往往都被认为是反映了一个群体、一个社会、一个国家或地区的特质。在一个社会科学的研究体系中,研究者观察到的“极端性”在部分地塑造研究者对现象的认知框架,人们藉由极端性个案和极端性维度对类型学进行概括和提炼。

进一步说,我们认为,在关于“人”的研究中,少数具有极端表现的特殊人群具有非常重要的研究价值。第一,作为普通人群中的异己者,极端人物通常具有强大的心理动力和打破常规的观念形态,其对现实社会产生的影响不可低估;第二,极端人物的涌现可能是特定的社会结构与社会运行机制的产物,通过对极端人物的研究可以探索其背后的宏观社会特征与社会运行规律;第三,极端人物的极端表现与其本身所具有的客观经济社会属性可能有相关性,研究者可以从这种相关性着手,把极端表现视为一个具有某种经济社会属性的群体的特质,并由此建构类似于理想类型的分析框架。

特殊人群的极端表现的一个重要方面是极端情绪的表达。尽管极端情绪表达者只有很小比例,但在社会态度和情绪表达方面的独特性使他们成为不容忽视的重要群体。面对同一个外部刺激(如某个社会问题或社会事件),极端情绪群体往往会投入极大的心理能量作出反应,并具有比普通人群更高的从极端情绪到极端行为的转变概率。在这个意义上,极端情绪表达者很可能是潜在的极端行为者,并成为社会变迁的动力源。

基于上述认识,本文将聚焦在网络上表达出极端情绪的那一批人。与现实社会相比,在互联网上的虚拟社会中,极端情绪的表达更为引人注目。研究网络中的极端情绪表达者也具有特殊的价值。第一,网络的匿名性和信息传播的便捷性使人们能够借助网络平台,表达乃至宣泄自己对各种社会现象、社会问题的情绪和意见,同时也使极端情绪在网络中更容易发酵和蔓延。这在一定程度上塑造着网络社会,乃至现实社会的生态特征。第二,部分极端情绪表达直接与政治、政府、国家相关,在不同意见相互激荡和多种力量合纵连横的网络环境中具有演化为特定意识形态的潜力,并借助网络的力量迅速传播,扩大其影响力。第三,网络为部分原本可能彼此孤立的极端情绪者提供了低成本的相互寻找和辨识的平台,并由此得以聚集和互动,进而建构起群体认同和联系网络与组织。这对中国现实的政治社会发展可能产生重要影响。

因此,本文拟对网络极端情绪表达者进行探索性研究。具体而言,本文试图回答以下几个问题:网络上存在哪几种极端情绪表达类型?极端情绪表达者与非极端情绪表达者之间或不同类型的极端情绪表达者之间是否具有不同的现实背景?极端情绪表达者与非极端情绪表达者之间或不同类型的极端情绪表达者之间在政治态度和网络行动方面是否存在差异?

通过对上述问题的初步探讨,本研究将有助于深化对中国互联网的研究。首先,本文初步展示了研究网络极端情绪的重要性,拓展了互联网研究的议题;其次,以用户为分析单位分析其极端情绪的研究路径在一定程度上会弥合以用户为中心的研究和以话语为中心的研究之间的隔阂,有助于加深我们对中国网络社会的认识;第三,本文根据极端情绪对网络用户进行划分,初步揭示了网络用户在线表达的异质性,为今后网络社会心态的研究提供有价值的类型学依据。

二、文献回顾自从互联网被引入中国以来,学界就持续关注互联网对政治、社会、经济与文化等领域的影响(Herold and de Seta,2015;Kluver and Yang, 2005),研究主题涉及电子商务与经济发展的关系、互联网与民主的关系、网络公共领域、用户行为与网络成瘾的关系、博客使用及其影响等方面。近年来,社会化媒体发展迅速,以新浪微博为代表的社会化媒体逐渐成为中国互联网研究的一个新焦点,相关的研究议题和视角也呈多元化态势。大致而言,现有研究聚焦于如下议题和视角:社会化媒体的使用动机与使用模式(Zhang and Pentina, 2012)、数字不平等(Svensson,2014;黄荣贵、桂勇,2014)、社会化媒体空间的虚拟社群结构及其影响因素(Huang and Sun, 2014;黄荣贵、桂勇、孙小逸,2014)、社会化媒体中的公共领域(Rauchfleisch and Schäefer,2015)、社会化媒体空间中的话语霸权与反霸权(Gleiss,2015;Tong and Lei, 2013;Yang,2013),以及政府的社会化媒体治理策略与国家合法性重构(Noesselt,2013;Sullivan,2014;Tong and Zuo, 2014)。

笔者通过梳理上述文献后发现,对社会化媒体用户的研究多集中在使用动机、模式、使用能力与社会影响力的差异等方面,几乎不涉及用户的态度和价值倾向。与之相对,对社会化媒体公共领域及其话语斗争的讨论聚焦于特定议题和事件,以及事件相关人的行动和话语策略。可见,对社会化媒体用户的研究与社会化媒体话语空间的研究之间存在一定程度的脱节。该现状不仅限制了我们对社会化媒体空间的认识,也不利于对中国互联网社会的理解。基于此,本文认为,以用户为中心分析其网络社会心态和价值观的研究路径是一个被忽视但非常重要的视角。

尽管存在相反的证据(Harris,Morgan and Gibbs, 2014),但主要研究认为互联网可能会促进用户在意识形态、价值和态度等方面的极化(Farrell,2012)。对中国互联网用户的研究也指出,互联网使用在一定程度上促进了网民意识形态的极化(Wu,2014),主要表现在三个方面:一是无意识形态社群逐步式微;二是文化自由主义与爱国主义社群逐渐发展壮大;三是文化自由主义与爱国主义社群之间的联系和交流逐渐减弱。在中国的网络BBS论坛的政治讨论中,“左派”论坛和“右派”论坛的分化与对立已得到初步展示(乐媛、杨伯溆, 2009, 2010)。考虑到近年来意识形态领域存在着多个热点问题(马学轲,2015),社会化媒体又是思想争鸣的一个重要空间,对社会化媒体用户的价值和态度的研究就显得非常迫切。

本文认为,对社会化媒体用户价值和态度的研究需要超越理性和认知的视角,并具体考察“态度—情绪”这一复合体。换言之,网络情绪是我们理解社会化媒体用户不可或缺的要素。社会心理学的研究表明,个体的态度同时由情感因素、认知因素和行为要素构成,而态度的形成与维持反过来会维持人们情绪体验的基本需求(Maio, et al., 2003)。在政治传播过程中,情绪与理性之间并不必然存在对立的关系;相反,道德感知与政治感知取决于情绪与理性两者之间的互动(Bickford,2011)。对汤博乐(Tumblr)轻博客上的占领运动及其反运动(counter-movement)的话语分析表明,运动与反运动均诉诸“共情”这一特定的情绪性承诺让自身得到更多的公众支持(Recuber,2015)。对推特(Twitter)上争议性事件的分析也表明,在事件发生后的24小时中,愤怒和负面情绪明显增加(Yardi and Boyd, 2010)。

推特等社会化媒体首先是信息传播而不是政治对话平台(Small,2011)。虽然推特用户能接触到更多元化的观点,但这种接触更多是强化群体隶属而较少引发有意义的讨论(Yardi and Boyd, 2010)。有限的讨论与对话不仅意味着用户难以通过理性的辩论来达成共识,还意味着情绪与信念在信息传播中的重要性。研究表明,情绪有助于观点在社交媒体上的传播。充满情绪的微博能在更短的时间内被转发,被转发次数也更大(Stieglitz and Dang-Xuan, 2013)。事实上,推特用户在报道政治事件时往往将情绪和观点、戏剧(drama)和事实、自身的主观描述和解读混合在所发布的微博中,使研究者难以使用单一标准对其进行分类。新闻故事这种“混杂”(hybridity)特征被称为情感(affective)新闻(Papacharissi and Oliveira, 2012)。

现有情绪分析往往将其简单区分为正向的和负向的(Stieglitz and Dang-Xuan, 2013),这一分析路径无法有效揭示情绪、态度与价值观之间的关系。为了更好理解社会化媒体用户所持有的“态度—情绪”复合体,本研究将具体考察若干充满情绪的态度。

基于现有文献对中国互联网空间性质和用户行为的争论,本文将主要考察民族主义、草根主义、政治冷漠,以及若干与社会分化/不平等相关的态度。有研究认为,中国的互联网是一个非政治化的空间,用户呈现政治冷漠的势态(Damm,2007)。对立的观点则指出,网民积极参与在线政治表达,网络上也不时爆发强烈的网络民族主义情绪(Liu,2011)。有研究表明,社会化媒体的使用,特别是在线政治表达,与民族主义之间存在显著的正向联系,并且民族主义是联系媒介使用与对政治系统支持性态度的中介变量(Hyun and Kim, 2015)。同时,社会化媒体的发展也为底层发声提供了新的工具和渠道。比如,工人和劳工组织已逐渐将社会化媒体纳入其维权、发声和政策倡导的工具箱(邱林川,2014;黄荣贵、桂勇,2014;Gleiss,2015)。可见,社会化媒体中的草根主义表达值得我们关注。与之相关,在线空间中的流行语从一个侧面反映了网民的不公平感和“弱势感”,网民也往往从对立的角度理解官员、富商等强势群体与弱势群体的关系(袁光锋,2015)。有研究进一步表明,网民对法治和司法系统的不信任会促进在线政治讨论(Mou,Atkin and Fu, 2011)。最后,公共安全(比如食品安全)是社会化媒体上热议的主题(Rauchfleisch and Schaefer, 2015;Yang,2013),而公共安全关注群体也是新浪微博平台上的一个潜在社群(郑雯、黄荣贵,2015)。

由于本文试图理解社会化媒体空间的极端化和极化现象,下文将着重关注“情绪—态度”复合体的极端表达(下文简称为“极端情绪”)。现有研究表明,围绕争议性议题的在线争论中往往存在一定比例的极端观点(Yardi and Boyd, 2010),而极端观点的普遍度与微博所采取的框架化之间存在一定的关系(Harris,Morgan and Gibbs, 2014)。

基于上述分析,本文将通过实证分析的方式探索如下三个问题:

Q1:基于极端情绪的在线表达,社会化媒体用户可被划分为多少个潜在群体?

Q2:每个极端情绪群体具有何种特征?他们的现实背景如何?

Q3:不同极端情绪群体会展示出何种政治态度与网络行为?

三、数据来源、分析策略和指标选择与测量 (一) 数据来源本研究的数据来自复旦大学国家网络传播研究协同创新中心的“中国网络社会心态调查”(2014),该调查采取分层抽样结合简单随机抽样的方式,样本覆盖了新浪微博平台上多元职业、多元社会群体的1 800位网络用户。其中,男性占78.31%,女性占21.69%;“90后”“80后”“70后”和“60后及以前”样本的有效百分比分别为8.44%、51.83%、21.79%和17.94%。

(二) 分析策略我们采用潜在类别分析(Latent Class Analysis,LCA)方法对网络极端情绪表达者进行类型化。潜在类别分析与因子分析类似,能够探讨多个直接测量的具有一定相关性的实测指标(外显变量)如何受少数几个潜在的独立因子所支配(Magidson and Vermunt, 2003)。与因子分析不同,潜在类别分析中的外显变量和潜在因子均为类别变量。潜在类别分析是建立在潜在类别概率和条件概率之间关联性的多变量分析技术,能有效地探讨类别型观测变量背后的潜在类别(邱皓政,2008)。结合现有文献及探索性潜在类别分析结果,本研究将通过对8个测量指标进行潜类分析以识别潜在的极端情绪群体。

其次,我们采用对应分析(Correspondence Analysis)方法考察各极端情绪群体与现实背景变量的对应关系,探讨不同极端情绪群体分别对应哪些现实特征。对应分析主要用于分析定类变量或定序变量的多维频度表,探索同一变量的各个类别之间的差异以及不同变量各个类别之间的对应关系(Bartholomew, et al., 2002:8)。

最后,我们使用二分Logistic回归模型探索不同极端情绪群体的政治态度与网络表达等方面的特征。

(三) 指标选择与测量 1. 潜在类别分析变量用于潜在类别分析的变量来自调查数据的“社会情绪”模块中具有极端态度的变量,包括社会不安全感、仇官情绪、仇富情绪、不公平感、政治冷漠感、草根主义(底层取向)、民族主义情绪和爱国主义倾向。1“民族主义情绪”的选项是包括“强硬民族主义者”“温和民族主义者”“去民族主义者”“无法判断”等几类,我们将“强硬民族主义者”编码为1,其他选项编码为2;其余7个问题的选项均为:0=“没有”、1=“有一点”、2=“强烈”、3=“无法判断”。我们将其中的“强烈”编码为1,其他选项都编码为2。各变量的描述统计见表 1。

| 表 1 极端情绪变量的描述统计(N=1 800) |

对极端情绪群体现实背景的考察包括年龄、教育水平、职业群体变量等,这些变量均为分类变量。其中,年龄分类为“90后”“80后”“70后”和“60后及以前”;教育水平的取值为“研究生”“本科”“大专(包括高职)”和“高中及以下”;职业群体共有四类,分别为“商界精英”“专业技术人员与知识分子”“社会底层群体”和“党政人员”。现实背景变量的描述统计见表 2。

| 表 2 现实背景变量的描述统计 |

对极端情绪群体网络表达特征的考察包括政治态度和网络行动两个方面。其中,政治态度包括“对体制态度”和“政治信任感”两项指标;网络行动包括“是否曾使用网络暴力”和“是否曾使用微博进行抗议”两项指标。

对以上4个变量进行重编码后,均转换为0—1变量。其中,在“对体制态度”的选项中,表达出对体制的正面倾向被编码为1,其他被编码为0;在“政治信任感”的选项中,表现出政治信任感的被编码为1,其他被编码为0;在“是否使用过网络暴力”的选项中,有过人肉搜索、谩骂、人身攻击、人身威胁等行为的被编码为1,其他被编码为0;在“是否曾使用微博进行抗议”的选项中,有过抗议行为的被编码为1,其他被编码为0。

| 表 3 网络表达特征变量描述统计 |

我们对社会不安全感、仇官、仇富、不公平感、政治冷漠、草根主义、对民族主义的态度和爱国主义倾向等8个指标进行潜在类别分析,首先是根据适配指标选择潜在类别的最优数量,进而确定网络极端情绪群体的类型。

1. 探索性潜在类别分析为了选择合适的潜类别模型,我们从潜变量为1的零模型开始拟合了7个潜变量模型。表 4列出了7个模型的适配估计指标,可以看出,潜变量类别数目越多,模型适配的似然比卡方统计量就越小,卡方值也就变小。BIC从基准模型到5-cluster模型基本上是逐渐减少,到6-cluster又开始增大。在7个模型中,5-cluster模型的BIC值最小,综合考虑各指标以及模型的可解读性,我们选择5个潜类别模型作为最优模型。

| 表 4 不同潜在类别模型的适配指标 |

以潜在类别数量为5的模型作为最优模型,利用EM算法进行参数估计,得到8个指标的条件概率和潜在类别概率(表 5)。从条件概率看,类别1在绝大多数指标上表现为没有极端情绪,可命名为“酱油众”;类别2仅在“政治冷漠”指标上的条件概率明显较高,可命名为“冷漠族”;类别3在“民族主义”和“爱国主义”指标上的条件概率较高,可命名为“铁血爱国派”;类别4仅在“不公平感”指标上的条件概率明显较高,可命名为“愤世嫉俗派”;类别5在“社会不安全感”“仇官”“仇富”“不公平感”“草根主义”等指标中表现出极端情绪的概率均很高,可命名为“民粹主义者”。从潜在类别概率看,“酱油众”的比重最大,为0.6958;“政治冷漠”群体的比重次之,为0.1391;“民粹主义者”的比重最小,为0.0187;另外,“铁血爱国派”和“愤世嫉俗派”的比重分别为0.0805和0.0659。

| 表 5 极端情绪变量的条件概率和潜在类别概率 |

如上所述,根据5个潜在类别变量可将样本划分为5个潜在类别群体,其中“酱油众”为没有极端情绪的群体,其他四类为具有极端情绪但彼此之间存在差异的群体。换言之,在不同指标上具有极端情绪的网民并不是完全重合的,他们又分化为几种不同类型的群体。根据潜在类别分析结果对各样本的群体隶属进行预测可知(见表 6):“酱油众”占样本的72.94%,“冷漠族”占14.11%,“铁血爱国派”占6.17%,“愤世嫉俗派”占4.72%,“民粹主义者”占2.06%。

| 表 6 不同极端情绪类型在样本中所占比例 |

从对不同样本的微博的文本分析来看,这五类群体的博文内容取向存在明显的区别。样本用户的微博内容大致可分为两大类型:一类是个体性的表达,包括记录生活、分享心情、消遣娱乐,搜集资料、获取信息等;另一类是公共性或互动性表达,包括表达个人诉求、呼吁关注、泄愤、与其他群体互动、表达对公共议题的看法和观点等。个体性的表达主要是记录或展现个人生活,或搜集与个人职业相关的信息等,这类表达的态度通常偏中立。公共性或互动性表达往往涉及公共议题,表达明确的诉求或观点,这类表达易分化为不同的极端态度。

在上述两类内容中,五类群体的微博文有如下不同:“酱油众”的网络表达以个体性表达为主,包括个人生活记录、心情分享、职业相关信息,以及生活哲理、心理百科、星座解读、美食旅游、搞笑段子、养生知识等。一部分“酱油众”几乎不涉及公共议题,还有一部分“酱油众”偶尔提及公共议题,主要是环保、教育、食品安全、反腐、垄断行业等与个体利益相关或热门的公共议题。“冷漠族”的关注焦点几乎都是个体性议题,很少涉及公共议题。“铁血爱国派”则以公共性表达为主,大量转发并评论军事、历史、领土纠纷、外交关系、时事新闻等相关议题。“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”均以公共性或互动性的表达为主,其中维权议题是其网络表达最主要的议题。此外,“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”还非常关注各类社会不公现象,并将其与个人遭遇联系起来进行评论。

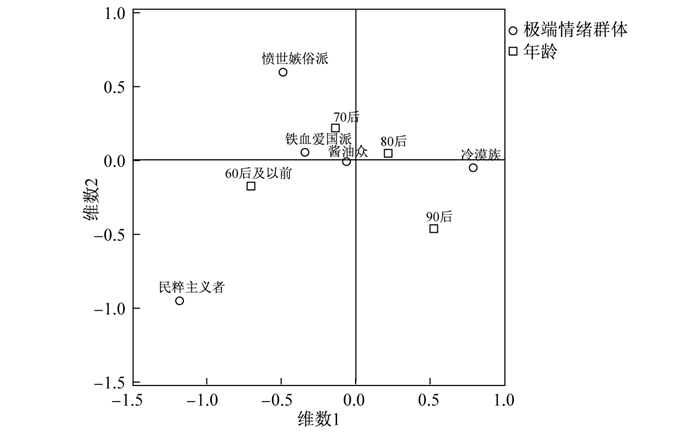

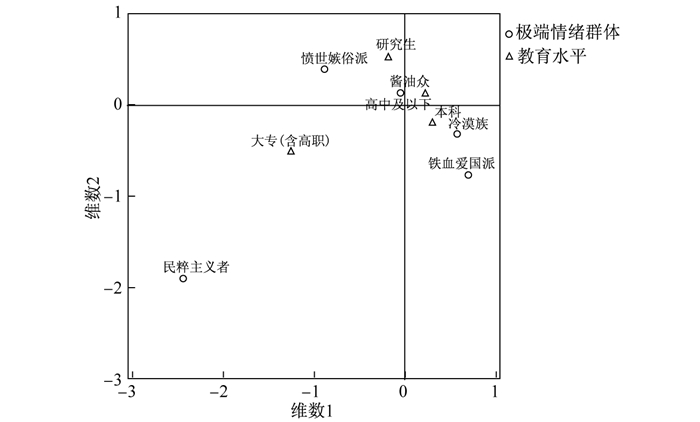

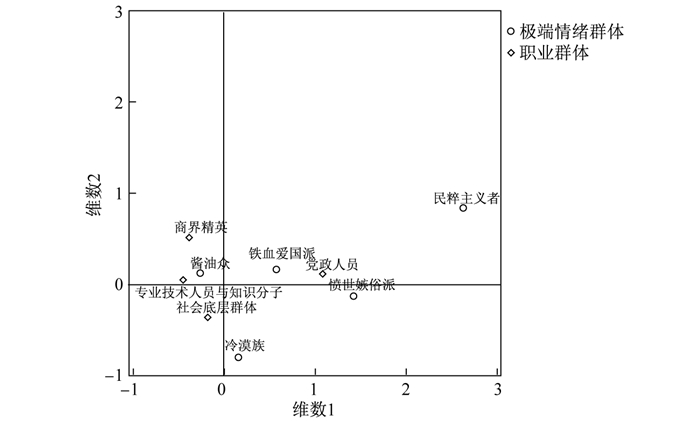

五、网络极端情绪群体的现实背景我们利用对应分析的方法考察网络极端情绪群体的现实背景,即极端情绪群体与年龄、教育水平、职业群体类型的对应关系。表 7是极端情绪群体与年龄、教育水平和职业群体类型分别进行对应分析的统计量汇总表。2由累积惯量比例可知,第一维、第二维分别解释了极端情绪群体与年龄、极端情绪群体与教育水平,以及极端情绪群体与职业群体之间总变差的99.9%、96.3%和99.5%,所以两个维度基本可以解释两个变量间的总变差。第一维分别解释了总变差的94.3%、69.8%和86.2%,所以观察对应分析图时均以第一维为主。

| 表 7 简单对应分析统计量汇总表 |

由极端情绪群体与年龄的对应分析图(图 1)可以发现:“60后及以前”的网民更可能是“民粹主义者”,“70后”更可能是“铁血爱国派”或“酱油众”,“80后”更可能是“酱油众”,“90后”更可能是“冷漠族”。“愤世嫉俗派”大体上由“60后及以前”和“70后”共同组成。

|

图 1 极端情绪群体与年龄的对应分析图 |

由极端情绪群体与教育水平的对应分析图(图 2)可以发现:教育水平为大专(含高职)的网民更可能是“民粹主义者”,教育水平为研究生的网民更可能是“愤世嫉俗派”或“酱油众”,教育水平为高中及以下的网民更可能是“酱油众”,教育水平为本科的网民更可能是“冷漠族”或“铁血爱国派”。

|

图 2 极端情绪群体与教育水平的对应分析图 |

由极端情绪群体与职业群体的对应分析图(图 3)可以发现:商界精英和专业技术人员与知识分子更可能是“酱油众”,党政人员更可能是“铁血爱国派”,“冷漠族”和“民粹主义者”与职业群体的对应关系不明显。

|

图 3 极端情绪群体与职业群体的对应分析图 |

我们采用二元Logistic回归模型,以“对体制态度”(“正面”=1)、“政治信任感”(“信任”=1)这两个测量微博用户政治态度的指标为因变量,以网络极端情绪群体类型为核心解释变量,探讨网络极端情绪群体的政治态度(见表 8)。极端情绪群体变量以“酱油众”为参照组,包括“冷漠族”“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”“民粹主义者”4个虚拟变量。控制变量包括性别、职业群体类型、微博活跃度和微博关注数。其中,职业群体类型以“党政工作人员”为参照组,对应3个虚拟变量。微博活跃度是由“至编码日发微博数”除以“开博月份”得出。微博活跃度和微博关注数均取对数。

| 表 8 网络极端情绪群体与政治态度的Logistic回归结果 |

在对体制态度模型(模型1)中,“铁血爱国派”和“愤世嫉俗派”的系数显著,对应的Exp(β)分别为1.639和0.280。即,与“酱油众”相比,“铁血爱国派”对体制的态度为正面的发生比高出63.9%,“愤世嫉俗派”对体制态度为正面的发生比低72.0%,“冷漠族”和“民粹主义者”则不显著。此外,在控制变量中,商界精英、专业技术人员与知识分子和社会底层群体变量的系数均显著,且均为负,即商界精英、专业技术人员与知识分子和社会底层群体对体制的态度为正面的发生比均低于党政人员。

在政治信任感模型(模型2)中,“冷漠族”“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”的系数均显著,显著性水平均为0.001。其中,“铁血爱国派”的系数为正,对应的Exp(β)为3.608;“冷漠族”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”的系数均为负,对应的Exp(β)分别为0.612、0.415和0.184。也就是说,与“酱油众”相比,“铁血爱国派”有政治信任感的发生比高出2.608倍,“冷漠族”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”有政治信任感的发生比分别低38.8%、58.5%和81.6%。此外,在控制变量中,商界精英、专业技术人员与知识分子和社会底层群体变量的系数均显著,且均为负,即商界精英、专业技术人员与知识分子和社会底层群体有政治信任感的发生比均低于党政人员。

我们根据微博的文本内容,对不同类型群体的政治立场进行了质性分析,结论与回归模型的发现趋于一致。由于不同极端情绪群体的现实背景和关注焦点的不同,他们在网络上也呈现不同的政治认同。

“酱油众”中的很大一部分是中产及以上阶层的人群,他们关心的公共议题主要是教育、食品安全、环保等与个体利益相关的议题,以及反腐等热门议题,因此,“酱油众”对体制的不满主要源于此类社会问题。比如,有博主抱怨说:“层出不穷的地沟油、废皮鞋制药用胶囊等等事件让国民民心不安……食品、药品、民生、腐败何时才能让国人得安宁?”3虽然“酱油众”对制度存在一些不满,但这一群体的态度总体倾向于积极正面,表达也较为理性平和,属于“温和中间派”。

“冷漠族”在职业分布方面半数以上是专业技术人员与知识分子,如金融从业者、IT工程师、建筑师、艺术家等,他们与体制距离较远,但并不反感体制。“冷漠族”关注的焦点大多是与个人生活或职业相关的信息,几乎不涉及公共议题,即便有个别公共议题,也是转发多于评论。这部分群体所处的大多是市场化程度较高的行业,他们期待更高的经济与政治开放度与自由度,对国家有正面期待,期望整个社会井然有序,排斥剧烈突变式的政治社会变迁,基本属于“温和右派”。

“铁血爱国派”具有一定的亲近体制的“左派”色彩。根据“铁血爱国派”关注焦点的不同,大致可以将其分为两类。第一类关注的焦点是对外关系,突出的特点是具有强烈的民族主义情绪,在对外关系和领土纠纷问题上态度强硬,对中国的军事力量有极高的自信。比如,在领土纠纷问题上,他们的态度极为坚决:“向主权国家领海派兵,还说不应视作侵略性举动。这话就是恬不知耻,一派胡言……严正警告菲律宾当局,中国捍卫国家主权和领土完整的决心和意志永远不会改变。”4同时,在他们看来,国家和民族不等同于党和政府,所以,对内他们会批判政府、腐败和贫富差距等社会问题。第二类表现为政府的守卫者,对党和政府表现出强烈的拥护,对中国未来政治经济发展充满信心,有强烈的民族自豪感。例如,他们认为,“是中国共产党使中华民族有今天的强盛!我坚信中国共产党领导的中华民族一定同样能战胜一切困难!”5在腐败问题上,他们倾向于将腐败的根源归结于官员个人。总体来看,这两类人对民族国家均具有较高的认同,但对政府的态度有一定的差异。

“愤世嫉俗派”表现出强烈的社会不公平感,并将这种社会不公诉诸于强势政府的压迫和制度的不公平,因此,这部分群体对政府有强烈的不满情绪,对体制的态度也最为负面。例如,在维权者中,职业病(尘肺病)维权和拆迁维权是最为典型的两种,他们将矛头直指政府,将自己的利益受损归结于政府的压迫或不作为。比如,有尘肺病患者表示:“政府是欺软怕硬,尘肺病本来就应该政府买单”;6拆迁维权者更是对政府充满愤恨:“政府与民争利导致强拆……这也是社会主义法治国家应该发生的事?政府你是谁,为了谁?”7除了维权者自身,作为维权者求助对象的律师和学者也往往会对政府发出质问,呼吁社会公平正义。如有学者批评道:“中国尘肺病问题,本质是政府失职所致……企业卸责的背后是监管不行,立法过宽,立法原则选择的是为富人服务的原则,漠视平民利益诉求。政府借‘为人民服务’之名,行‘为富人服务’之实。”8“愤世嫉俗派”的特点是:反感现有体制,强调民主、法治、自由和人权,且有明确的利益诉求,所以,这部分群体在政治立场上属于“激进右派”。

“民粹主义者”绝大多数是维权者、农民工和残疾人等底层群体,部分人遭遇侵权却又维权无门,因此,具有强烈的社会不安全感、不公平感,以及仇官、仇富等情绪,他们当中对体制持负面态度的比例占80%。“民粹主义者”认为自己处于被压迫的地位,具有较强的阶级对立情绪,包括维权者强调的官民对立、权贵阶层与底层的对立、工人强调的劳资对立等。对于这种“压迫”,他们不只是抱怨或呼吁,而是具有较强的抗争意识。“民粹主义者”会质疑当今巨大的贫富悬殊:“‘朱门酒肉臭,路有冻死骨’难道就是改革开放的‘红利’吗?”9并提出“哪里有压迫哪里就有反抗,哪里有剥削哪里就有斗争”10这样的口号,并在行动上进行抗争。比如,一位农民工曾在微博中写道:“我已经决定了,中午不会再连班,我要午休……我们一定要学会反抗,不能像父辈一样任人压迫,不反抗他们就会得寸进尺。”11总体来看,“民粹主义者”持有底层视角,富有反叛色彩,强调底层群体要活的有尊严,嘲讽现有体制“吃人不吐骨头”,12对于贪腐更是痛恨不已,在政治立场属于激进的“草根左派”。

七、网络极端情绪群体的网络行为特征我们采用二元Logistic回归模型来描述不同极端情绪群体的网络表达特征(见表 9)。网络行为包括“是否使用过网络暴力”(“是”=1)和“是否使用微博进行抗议”(“是”=1)两个变量。极端情绪群体变量以“酱油众”为参照组,包括“冷漠族”“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”4个虚拟变量。控制变量包括性别、职业群体类型、微博活跃度和微博关注数。其中,职业群体类型以“党政工作人员”为参照组,对应3个虚拟变量。微博活跃度是由“至编码日发微博数”除以“开博月份”得出。微博活跃度和微博关注数均取对数。

| 表 9 网络极端情绪群体与网络行为的Logistic回归结果 |

是否使用过网络暴力模型(模型3)中,“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”的系数均显著,显著性水平均为0.001,对应的Exp(β)分别为4.946、9.456和21.789。即,与“酱油众”相比,“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”使用网络暴力的发生比分别高出3.946倍、8.456倍和20.789倍。“冷漠族”的系数不显著。

是否使用微博进行抗议模型(模型4)中,“冷漠族”“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”的系数均显著。其中,“冷漠族”的系数为负,对应的Exp(β)为0.124;“铁血爱国派”、“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”的系数均为正,对应的Exp(β)分别为1.797、12.503和22.902。也就是说,与“酱油众”相比,“冷漠族”使用微博进行抗议的发生比平均低81.6%,“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”使用微博进行抗议的发生比平均高出0.797倍、11.503倍和21.902倍。此外,控制变量中的“微博活跃度”的系数显著为正,即微博活跃度越高,使用微博进行抗议的发生比越高。值得注意的是,性别和群体类型的3个变量在两个模型中都不显著,这似乎意味着网络抗议和网络暴力与网民的现实身份无直接关系。或许,用户的现实身份通过影响其网络群体隶属而间接影响作为虚拟社会行为的网络表达。

八、总结与讨论本文以社会化媒体用户为中心,以用户的网络极端情绪表达为切入点考察中国社会化媒体空间中的潜在群体类型,进而探讨各群体的客观背景特征,以及各群体的政治态度和网络表达行动。基于微博用户在网络空间所表达的极端情绪,我们将其划分为“酱油众”“冷漠族”“铁血爱国派”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”五类群体。“民粹主义者”更可能是“60后及以前”、教育水平为大专(含高职)的网民,他们的政治立场上倾向于“草根左派”。“愤世嫉俗派”更可能是“70后及以前”、教育水平为大专(含高职)或研究的网民,他们的政治立场倾向于“激进右派”。“铁血爱国派”更可能是“70后”、教育水平为本科的网民,他们大体上属于“亲体制左派”。“冷漠族”更可能是“90后”、教育水平为本科的网民,他们的政治立场倾向于“温和右派”。“酱油众”以“70后”和“80后”为主,既包括研究生,也包括高中及以下学历者,这一群体基本属于“温和中间派”。

在对体制的态度方面,“愤世嫉俗派”对体制的态度最为负面,“民粹主义者”“酱油众”和“冷漠族”对体制的态度则居于中间位置,而“铁血爱国派”对体制的态度最为正面。在政治信任感方面,“民粹主义者”对政府的信任度最低,“铁血爱国派”对政府的信任度最高。四类极端情绪群体对政府的信任度均与“酱油众”有显著差别:“冷漠族”“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”对政府的信任度都显著低于“酱油众”,而“铁血爱国派”对政府的信任度显著高于“酱油众”。

在网络行动方面,“民粹主义者”使用网络暴力和参与在线抗议的可能性均最高,其次是“愤世嫉俗派”,再次是“铁血爱国派”。这三类极端情绪群体采取网络行动的可能性均显著高于“酱油众”。“冷漠族”使用微博进行抗议的可能性显著低于“酱油众”。综合政治态度和网络行动可知,“冷漠族”在政治态度上倾向负面,但采取网络行动的可能性较低;“铁血爱国派”在政治态度上最为正面,同时在网络行动上也较为激进;“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”在政治态度上倾向负面,同时在网络行动上最为激进,是最值得注意的两类极端情绪群体。比较“铁血爱国派”、“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”这三种类型后可以发现,参与网络暴力和网络抗议与对政府和体制的态度之间并不存在一对一的关系,网络暴力及抗议与网络政治态度这两者之间的关系值得进一步探究。

本研究的发现在一定程度上回应了关于“中国网络暴戾”的争论。就群体的构成比例而言,“酱油众”占70%以上,“冷漠族”占14.11%,“铁血爱国派”占6.17%,而其中最值得关注的“民粹主义者”和“愤世嫉俗派”仅占2.06%和4.72%。对这些群体的质性分析进一步揭示,“酱油众”和“冷漠族”在人数上占绝大多数,这两个群体没有通过网络表达利益或政治诉求的动因。其次,对“愤世嫉俗派”和“民粹主义者”的进一步分析发现,尽管这两个群体大多有强烈的利益表达诉求和较高的网络活跃度,但只有“愤世嫉俗派”中的部分维权律师和学者具有较高的网络影响力,而“民粹主义者”的网络影响力则相当有限。考虑到“民粹主义者”有限的网络影响力,以及“愤世嫉俗派”的群体规模较小的因素,当前的网络戾气并非那么重。这一研究发现也进一步支持了网络民意不等于网络舆论的观点(郑雯、桂勇,2014)。可见,只有结合以事件为中心的网络舆论分析与以用户为中心的网络民意分析,才能更全面地揭示中国网络社会的特征。

本研究表明,极端情绪这一“态度—情绪”复合体既是理解中国网络社会的重要切入点,也是一个不可忽视的研究议题。基于极端情绪划分的社会群体对应不同的现实社会背景、政治态度和网络表达行为,这不仅表明网络极端情绪是具有区分度的概念,也表明网络极端情绪是理解众多网络现象的窗口。其次,极端情绪群体与政治态度的联系表明,互联网用户的政治态度与价值不仅具有认知的维度,也具有情感/情绪的维度。可见,对在线公共领域的研究要超越理性争论的假定,具体探讨网络情绪与认知之间的交互作用。在中国特殊的制度环境下,对网络极端情绪的研究尤其重要。由于政治参与渠道相对不足,即使在线参与,也往往表现为表达性参与,而参与渠道和表达渠道的缺位也容易导致情绪化的争论和基于政治立场的站队。从这个意义上说,网络用户表达性参与所释放出的极端情绪是理解中国网民整体的政治和社会心态的一个重要信号,对网民的网络极端情绪研究是理解中国网络社会走向的晴雨表。

本研究还存在一些局限。首先,本文仅分析了新浪微博用户的极端情绪,其他社会化媒体用户的极端情绪表达是否呈现类似的特征仍待探究。即,跨平台的比较研究是未来互联网研究的一个重要方向。其次,这里所分析的数据采取在线观察法进行收集,这意味着本文主要描绘了具有一定活跃度的微博用户的极端情绪表达及相关的特征,文章的研究发现在多大程度上能推广到活跃度较低的微博用户有待进一步探究。最后,本文仅考察了为数不多的极端情绪测量指标,今后的研究可进一步拓宽研究范围,考察更多类型的网络极端情绪表达。

1.作者结合现有研究文献以及前期探索性数据分析的结果,从一系列指标中选择了这8个测量指标。

2.奇异值即惯量的平方根,相当于相关分析中的相关系数。惯量是表示各个维度对列联表中各个类别之间差异的解释程度。

3.参见:微博,RCLG-20120416。

4.参见:微博,LJ-20121001。

5.参见:微博,FSGM-20120914。

6.参见:微博,CFLPL-20131019。

7.参见:微博,RZHB-20131228。

8.参见:微博,WKQ-20131104。

9.参见:微博,ZGHJDD-20140423。

10.参见:微博,BJJS-20120720。

11.参见:微博,HYY-20100613。

12.参见:微博,HYY10-20140513。

| [] |

黄荣贵, 桂勇. 2014. 自媒体时代的数字不平等:非政府组织微博影响力是怎么形成的?.

公共行政评论(4): 133-152.

|

| [] |

黄荣贵, 桂勇, 孙小逸. 2014. 微博空间组织间网络结构及其形成机制:以环保NGO为例.

社会, 34(3): 37-60.

|

| [] |

马学轲. 2015. 2014年意识形态领域是个热点问题.

马克思主义研究(2): 116-129.

|

| [] |

邱皓政. 2008. 潜在类别模型的原理与技术. 北京: 教育科学出版社.

|

| [] |

邱林川. 2014. 告别i奴:富士康、数字资本主义与网络劳工抵抗.

社会, 34(4): 119-137.

|

| [] |

袁光锋. 2015. 公共舆论建构中的"弱势感.

新闻记者(4): 47-53.

|

| [] |

乐媛, 杨伯溆. 2009. 中国网民的意识形态与政治派别.

二十一世纪(4): 22-34.

|

| [] |

乐媛, 杨伯溆. 2010. 网络极化现象研究——基于四个中文BBS论坛的内容分析.

青年研究(1): 1-12.

|

| [] |

郑雯, 桂勇. 2014. 网络舆情不等于网络民意——基于"中国网络社会心态调查(2014)"的思考.

新闻记者(12): 10-15.

|

| [] |

郑雯, 黄荣贵. 2015. 微博异质性空间与公共事件传播中的"在线社群.

新闻大学(3): 101-109.

|

| [] |

Bartholomew David J., Fiona Steele, Irini Moustaki, Jane I. Galbraith. 2002. The Analysis and Interpretation of Multivariate Data for Social Scientists. London: Chapman & Hall.

|

| [] |

Bickford Susan. 2011. Emotion Talk, Political Judgment.

The Journal of Politics, 73(4): 1025-1037.

DOI:10.1017/S0022381611000740

|

| [] |

Damm Jens. 2007. The Internet and the Fragmentation of Chinese Society.

Critical Asian Studies, 39(2): 273-294.

DOI:10.1080/14672710701339485

|

| [] |

Farrell Henry. 2012. The Consequences of the Internet for Politics.

Annual Review of Political Science, 15(1): 35-52.

DOI:10.1146/annurev-polisci-030810-110815

|

| [] |

Gleiss Marielle Stigum. 2015. Speaking up for the Suffering (br) other:Weibo Activism, Discursive Struggles, and Minimal Politics in China.

Media, Culture & Society, 37(4): 513-529.

|

| [] |

Harris Brain D., Charlie V. Morgan, Benjamin G. Gibbs. 2014. Evidence of Political Moderation over Time:Utah's Immigration Debate Online.

New Media Society, 16(8): 1309-1331.

DOI:10.1177/1461444813504262

|

| [] |

Herold David Kurt, Gabriele de Seta. 2015. Through the Looking Glass:Twenty Years of Chinese Internet Research.

The Information Society, 31(1): 68-82.

DOI:10.1080/01972243.2014.976688

|

| [] |

Huang Ronggui, Xiaoyi Sun. 2014. Weibo Network, Information Diffusion and Implications for Collective Action in China.

Information, Communication & Society, 77(1): 86-104.

|

| [] |

Hyun KtDeuk, Jinhee Kim. 2015. The Role of New Media in Sustaining the Status Quo:Online Political Expression, Nationalism, and System Support in China.

Information, Communication & Society, 18(7): 766-781.

|

| [] |

Kluver Randolph, Chen Yang. 2005. The Internet in China:A Meta-Review of Research.

The Information Society, 21(4): 301-308.

DOI:10.1080/01972240591007616

|

| [] |

Liu, Fengshu. 2011. "From Political Indifference to Vehement Nationalism: Chinese Young People Negotiating the Political Self in the Internet Age. "In Urban Youth in China: Modernity, the Internet and the Self. New York Routledge: 161-179.

|

| [] |

Magidson, Jay and Jeroen K. Vermunt. 2003. "Comparing Latent Class Factor Analysis with the Traditional Approach in Data Mining Statistical Innovations. "In Statistical Data Mining and Knowledge Discovery, edited by Hamparsum Bozdogan. New York: Chapman and Hall: 373-385.

|

| [] |

Maio, Gregory R., James M. Olson, Mark M. Bernard, and Michelle A. Luke. 2003. "Ideologies, Values, Attitudes, and Behavior. "In Handbook of Social Psychology, edited by John Delamater. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

|

| [] |

Mou Yi, David Atkin, Hanlong Fu. 2011. Predicting Political Discussion in a Censored Virtual Environment.

Political Communication, 28(3): 341-356.

DOI:10.1080/10584609.2011.572466

|

| [] |

Noesselt Nele. 2013. Microblogs and the Adaptation of the Chinese Party-State's Governance Strategy.

Governance, 27(3): 449-468.

|

| [] |

Papacharissi Zizi, Mariade Fatima Oliveira. 2012. Affective News and Networked Publics:The Rhythms of News Storytelling on Egypt.

Journal of Communication, 62(2): 266-282.

DOI:10.1111/j.1460-2466.2012.01630.x

|

| [] |

Rauchfleisch Adrian, Mike S. Schäfer. 2015. Multiple Public Spheres of Weibo:A Typology of Forms and Potentials of Online Public Spheres in China.

Information, Communication & Society, 18(2): 139-155.

|

| [] |

Recuber Timothy. 2015. Occupy Empathy? Online Politics and Micro-Narratives of Suffering.

New Media & Society, 17(1): 62-77.

|

| [] |

Small Tamara A.. 2011. What the Hashtag?A Content Analysis of Canadian Politics on Twitter.

Information, Communication & Society, 14(6): 872-895.

|

| [] |

Stieglitz Stefan, Linh Dang-Xuan. 2013. Emotions and Information Diffusion in Social Media-Sentiment of Microblogs and Sharing Behavior.

Journal of Management Information Systems, 29(4): 217-248.

DOI:10.2753/MIS0742-1222290408

|

| [] |

Sullivan Jonathan. 2014. China's Weibo:Is Faster Different?.

New Media & Society, 16(1): 24-37.

|

| [] |

Svensson Marina. 2014. Voice, Power and Connectivity in China's Microblogosphere:Digital Divides on Sina Weibo.

China Information, 28(2): 168-188.

DOI:10.1177/0920203X14540082

|

| [] |

Tong Jingrong, Landong Zuo. 2014. Weibo Communication and Government Legitimacy in China: A Computer-Assisted Analysis of Weibo Messages on Two' Mass Incidents.

Information, Communication & Society, 17(1): 66-85.

|

| [] |

Tong Yanqi, Shaohua Lei. 2013. War of Position and Microblogging in China.

Journal of Contemporary China, 22(80): 292-311.

DOI:10.1080/10670564.2012.734084

|

| [] |

Wu Angela Xiao. 2014. Ideological Polarization over a China-as-Superpower Mind-Set:An Exploratory Charting of Belief Systems among Chinese Internet Users, 2008-2011.

International Journal of Communication, 8: 2243-2272.

|

| [] |

Yang Guobin. 2013. Contesting Food Safety in the Chinese Media:Between Hegemony and Counter-Hegemony.

The China Quarterly, 214: 337-355.

DOI:10.1017/S0305741013000386

|

| [] |

Yardi Sarita, Danah Boyd. 2010. Dynamic Debates:An Analysis of Group Polarization Over Time on Twitter.

Bulletin of Science, Technology & Society, 30(5): 316-327.

|

| [] |

Zhang Lixuan, Iryna Pentina. 2012. Motivations and Usage Patterns of Weibo.

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(6): 312-317.

DOI:10.1089/cyber.2011.0615

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35