自从互联网技术出现以来,互联网技术与公民社会的关系问题就一直是学者关心的重要议题之一,其中一个重要的讨论是关于互联网使用与社会政治参与的关系问题。众所周知,报纸、电视等媒体传播形式在很大程度上改变了选举进程和市民对政治事务的参与程度(Carey,1988),互联网同样也被认为具有这样的潜力。互联网正在成为一种大规模使用的选举工具和政治活动的平台(Mann,1995)。

和互联网与公民社会的其他议题(例如,数字鸿沟、公共服务改革、社会资本及社区等)的关系研究相比,关于互联网使用对公民参与影响的研究还较为薄弱。不仅如此,在这一方面,不同的研究得到的结果也不尽相同。其争论的焦点不仅仅是效应是否存在,甚至效应的方向也相互矛盾(Boulianne,2009)。

支持者认为,互联网能够动员那些政治上不太积极的群体。他们认为,由于互联网的便利性,特别是由于信息获取源的增加和获取难度的降低,降低了政治参与的知识门槛,从而促使更多的居民参与社区事务和政治过程(Delli Carpini,2000;Barber,2001;Krueger,2002;Ward, et al., 2003;Weber, et al., 2003)。莱茵古尔德(Rheingold,1993)认为,由于在线的讨论日益增多,人们将会更多地参与到民主进程中。还有研究认为,互联网能够营造网络社区的归属感,可以通过增加社会资本促进社会参与(Wellman,2001;Hampton and Wellman, 2003)。

对互联网技术影响公民参与持否定态度的主要代表人物是普特南,他认为,休闲时间的技术性变化是造成美国社会公众参与降低的原因之一,新技术手段的出现使人们更多地将时间花在消遣上,其后果就是人们投入社会活动或社会参与的时间降低(Putnam,1995;普特南,2011)。尽管吉登斯、贝克、桑内特(2008)等的理论并未直接涉及互联网,但他们都认为,在工业化、资本化和城市化的进程中,社区和公共社交网络正在被个人主义所取代,普特南的观点与这些理论一脉相传。作为对普特南的回应,互联网支持派认为,互联网的主要用途在于一些社会性活动,例如,进行网络社交和信息检索等。美国国家电信与资讯管理局(NTIA)2004年发布的报告指出,电子邮件和即时通讯是美国网民使用率最高的互联网业务(87.8%),其次为产品及服务信息检索(76.5%)。中国互联网信息中心发布的2014年《中国互联网络发展状况统计报告》也显示,中国网民使用率最高的互联网服务为即时通信(89.3%),其次为搜索引擎(80.3%)。尽管如此,这种解释由于缺乏实证分析和直接的逻辑支持,并不能很好地消除批评的声音。

除此之外,还有第三类观点认为,互联网激活的是那些本身就倾向于或正在从事公共参与活动的使用者(Bimber,1999;Bonfadelli,2002;Krueger,2002;DiMaggio, et al., 2004)。这些研究指出,由于互联网降低了获取信息的成本,并提供了更便利的方式以进行政治参与或社会参与,互联网所提供的机会对这些本来就有兴趣或者正在从事相关政治或公共活动的用户来说,毫无疑问具有非常强的吸引力。宾博尔(Bimber,2001)进一步指出,信息获取成本的降低并非是促使公民参与的必要条件。诺里斯(Norris,2000)的研究支持了这种观点,她发现,互联网媒介的使用更多的是强化政治过程的参与者而非促进或动员新的参与者加入这个过程。戴维斯(Davis,1998)也认为,市民不会充分利用互联网潜力以提高市民参与,占优势的政治参与者才是实际的主要受益人。这类观点与互联网的狂热鼓吹者相比就显得较为理性,他们注意到不同社会群体在使用互联网资源上的不平等(Hill and Hughes, 1999)。另外,还需警惕的是,通过技术手段可以筛选信息并实现个性化,用户对内容的选择性使他们只接受那些直接引起自己兴趣的信息,从而导致狭隘观念和社会分离(Shapiro,1999)。

在前述三种针对互联网使用影响公民参与的解释路径中,从实质上来说,第三类观点与“支持论”的观点并无本质区别。他们都认为,互联网将通过增加信息获取、促进政治讨论、形成社会网络,以及提供政治表达和政治参与的机会的形成振兴市民生活。这两类研究都不认为互联网使用会对市民社会造成负面效应。

宝利安尼(Boulianne,2009)收集了38个利用抽样调查数据分析互联网使用与公民参与及政治参与关系的研究案例。在这些研究中,公民参与或政治参与的类型各有不同,测量的方式也多种多样。不仅如此,当讨论“互联网使用”这个概念时,绝大多数研究都将其作为一个暴露(exposure)变量看待,例如,是否是互联网的使用者、使用互联网的时长、网龄(Gibson, et al., 2000),以及所使用的网络服务类型(Wellman, et al., 2001;Moy, et al., 2005)。这种处理实际上是传统的媒介接触视角的延伸,互联网使用成为不同类型媒介接触或媒介暴露程度的代名词。根据数据获得情况的不同,不同研究操作化的“互联网使用”变量也各不相同,各项研究的结论之间相互冲突也就在所难免。尽管不少学者从因果模型的角度对互联网使用之于公民参与的效应进行了较为精细的分析,但这种分析视角完全摒弃了互联网作为虚拟社区的特性。事实上,在互联网技术出现的早期,技术先驱们就已开始将其作为一个虚拟社区看待了(Rheingold,1993)。除了作为一个媒介渠道发挥公民参与的激励与动员功能之外,互联网同时还是一个互动的社会网络环境,通过群体动力学的机制对公民参与的激励与动员产生作用。仅仅将互联网使用作为一个暴露变量来控制是无法解释虚拟社会网络是通过何种机制动员行动者加入社会参与过程的。当讨论互联网使用时,我们并不仅仅关心研究对象是否接触相关媒介或信息,还更关心研究对象在虚拟社区中如何通过其建构出来的社交网络动员他人或者被他人激发而加入社会参与过程。

遗憾的是,从社会网络角度对这方面进行探讨的文献寥寥无几。韦尔曼(Wellman,2001)是其中极为少数的关注从社会资本和社会网络角度分析互联网使用与公民参与的研究者。尽管如此,大部分研究也是通过测量受访者的社交规模等间接手段来进行,例如电子邮件联系人数量(Quan-Haase, et al., 2002)。

有鉴于此,本文将从全体网的社会网络分析视角出发探讨互联网虚拟社区与公民参与的关系,并主要针对上述正反两种对立的竞争性理论做相应的解释。

二、研究设计与分析方法自20世纪末以来,随着中国城镇化建设进程的加快和住宅商品化制度改革的进行,以小区为界限的业主论坛的大规模设立成为一种独特的互联网现象,西方国家的互联网世界从未出现过类似情况。在互联网时代,社区参与产生了新的机制,并对社区治理产生重要影响。其突出的现象是,业主论坛和社区网站不仅成为业主维权的重要阵地(陈鹏,2010;管兵,2010;黄荣贵等,2011),同时也成为基层社区治理的重要组成部分(熊易寒,2012),并在社区居民的日常交往沟通、讨论并参与公共事务、组织兴趣爱好和公益活动、开展邻里互助和提供社区服务等方面发挥着独特作用。与一般的开放类型门户网站或公共论坛不同,业主论坛因为其特定的地理边界约束,成员相对固定,并伴以大量的网下互动活动,因此兼具交流的虚拟性和互动的实体性。从这个意义上说,与门户网站相比,业主论坛的匿名性特征被大大削弱,业主论坛上发生的讨论因此也相对理性,情绪表达也相对克制。

本研究将以一个业主论坛的案例为切入点,从全体网的分析角度探讨社区用户参与虚拟社区讨论是否增进社区的在线参与及其相关影响因素。与目前国内大多数关注维权等焦点事件或事件过程分析的研究不同,本研究关注的是互联网上的日常式参与,将分析日常性的观测数据。

根据已有文献,对于公民参与这一特定概念的界定存在一定的分歧,有不同标准的划分方法,例如,西方文献倾向于将公民参与分为选举式参与和非选举式参与。选举式参与是指公民参与投票和竞选过程,非选举式参与则是指参与一般意义上与党派无关的社会和政治事务,包括参与政策制定、解决社区事务、志愿行为、服务于社团组织等等(Park and Perry, 2008)。从行动上来说,公民参与又可分为协商式参与和行动式参与。从制度安排的角度划分,可分为广义和狭义两种取向。广义的取向认为,公民参与是指公民影响公共政策和公民公共生活的一切活动,是比政治参与含义更为宽泛的概念。狭义取向则主要是指公民参与政府决策制定和公共治理的制度性参与行为(杨光斌,2009;郭小聪、代凯,2013)。本文采用的是广义取向的公民参与,将业主论坛上发生的所有针对社区和社会公共生活的相关讨论都视为参与议题。受研究条件及数据本身特性所限,本文所讨论的参与仅指线上的协商式参与,无法涵盖线下的行动式参与。

(一) 数据来源本文使用的数据来自某城市的业主社区论坛,该论坛以“区/街道—物业小区”的结构建立子论坛和版块,同时还保留几个公共讨论版块。论坛总共有200个左右的版块,约20 000名注册会员。本研究筛选了发帖量在10条以上的889名会员及其所参与的大约30 000个帖子主题,所含回帖总数有65 000多个,涵盖时间段为从该论坛成立起(2009年)至2012年。在不考虑发帖内容的条件下,该数据构成一个30 000×889的二维矩阵,即双模(two mode)网络数据。该矩阵的每一行代表每个发帖主题,每一列代表每个用户,单元格内的数值表示某用户在某个主题上参与的次数(回帖数)。为了区分不同议题的讨论网,笔者采用基于“潜狄氏分配”(Latent Dirichlet Allocation,下简称为LDA)的主题模型(topic model)(Blei, et al., 2003)对所有帖子内容进行文本聚类分析,区分出一般议题、社区参与议题和趣缘议题。上述二维矩阵进一步划分出三个子矩阵,构成本文分析的数据基础。

(二) 双模网络与网络关系量度

基于互动或事件观测的网络数据本质上属于双模网络数据,在数学上被定义为一个三价体:(A, E, I)。其中一个模表示含有n个行动者的集合(A=ai, aj, …, an),而另一个模表示含有m个社会事件(或其他行动者、组织)的集合(E=ei, ej, …, em)。这两个集合通过一个成员关系(I

对双模网络数据的分析在学界并未有统一的模式或手段。弗里曼(Freeman,2003)收集了21种针对双模数据的分析方法,其中绝大多数采用的是描述法,仅有一种是基于统计概率模型的计算。从近几年社会网络研究的相关文献看,针对双模网络数据的分析方式以对应分析和主成分分析为主。这两种方法仍然属于描述型的数据探索方法。在对小群体进行网络判定时,对应分析和主成分分析具有一定的敏感性,而且绝大多数统计软件包提供直观的二维图展示,有助于直观理解网络结构。但随着群体规模的扩大,它们不仅在计算上难以为继,而且也难以根据二维结构图获得直观理解。

图形罚似然回归模型(graphical least absolute shrinkage and selection operator,简称glasso)近年来在基因研究、流行病学等领域有很多应用(Meinshausen and Bühlmann,2006;Schmidt, et al., 2007;Wainwright, et al., 2006;Friedman et al., 2008, 2010)。由于glasso模型在社会学领域的应用还较罕见,笔者在此做简要介绍。

在n×p矩阵X中,n为观测数,p为变量数,如果X为多元正态分布的随机变量,即:

| $ X=\left({{X}_{1}}, \cdots, {{X}_{p}} \right)\tilde{\ }N\left(\mu, \mathit{\Sigma } \right) $ |

则假设其协方差矩阵Σ为正定矩阵,那么分布的条件依赖结构可用高斯图模型g=(Γ, E)来表示,其中Γ={1, …, p}表示节点集合,而E是一个Γ×Γ的边的集合。在高斯图模型中,术语表述略有不同,其中节点(vertex)表示变量,边(edge)表示任意一对变量的条件依赖关系。在控制所有其他变量的情况下,XΓ {a, b}={Xk; k∈Γ{a, b}},当且仅当Xa条件依赖于Xb时,两个节点的关系{a, b}出现在边集合E中。对于没有包含在集合E中的其他成对变量,则意味着在控制所有其他变量的情况下条件独立,在逆协方差矩阵中就用数值0表示。在此,对矩阵X中所有节点的两两关系的估计也称为“邻里选择”(neighborhood selection),其实质就是协方差选择问题。“邻里选择”的目的是对于给定的n个i.i.d观测X分别估计每个变量(节点)的相邻变量,即对于集合Γ中的一个节点a,a∈Γ,a的邻里变量集合用Xnea表示。邻里选择的目标是让Xnea成为Γ {a}的一个最小子集,使得对于给定的Xnea,Xa条件独立于所有其他变量。也就是说,“邻里选择”可以转化为标准的回归问题并求解。在一般情况下,采用最大似然法来估计逆协方差矩阵(也称“精度矩阵”)Σ-1,用S表示X的经验协方差矩阵,高斯对数似然的公式表达如下:

| $ \mathit{log }\ \text{det}\mathit{\Theta -trace}\left(S\mathit{\Theta } \right) $ | (1) |

其中Θ=Σ-1。使公式1最大化可得最大似然估计Θ=S-1。

Θ矩阵与偏相关系数有如下关系:

| $ {{\rho }_{ij|\left\{ i, j \right\}}}=-\frac{{{\omega }_{ij}}}{\sqrt{{{\omega }_{ii}}{{\omega }_{jj}}}} $ |

对于社会网络数据来说,当该偏相关系数矩阵的元素大于0时,表示所对应的两个网络节点之间存在网络关系;反之,则不存在网络关系。因此,根据观测数据X,可得到对某群体的网络关系的量度,并在此基础上,可构建一个无向加权网络(undirected weighted network)。

对于社会网络数据,有两个基本特征使得传统的回归方法无法针对这类数据得到一致估计。首先是高维性。社会网络数据通常包含大量的节点(变量),用矩阵表示的话就是变量数p大于观测数n。在此情况下,经验协方差矩阵S为奇异矩阵,并不可逆,从而无法估计Θ矩阵。即使p≈n,并且S不为奇异矩阵,Θ的最大似然估计也会由于过高的方差而失去效力。其次是稀疏性。用图模型所表示的社会网络数据存在大量的两两条件独立变量,即Θ中存在很多值为0的元素。而使公式1最大化所估计得到的Θ一般来说不存在值为0的元素。

近几年来,统计学家针对高维稀疏数据提出了很多解决方案,其中蒂施莱尼(Tibshirani,1996)提出的罚似然回归法(least absolute shrinkage and selection operator,简称lasso)得到较广泛应用,并被其他研究进一步扩展和引入图模型(Meinshausen and Bühlmann,2006)。其方法是,在公式1中引入一个非负的优化参数λ,通过对Θ的加罚,当λ足够大时,Θ的一些元素的值将等于零。并且,即使当p≥n时,公式仍然能够求解,其表达式如下:

| $ \mathit{max}imiz{{e}_{\mathit{\Theta }}}\left\{ \log \ \det \mathit{\Theta }-\mathit{trace}\left(S\mathit{\Theta } \right)-\lambda {{\left\| \mathit{\Theta } \right\|}_{1}} \right\} $ |

Θ表示逆协方差矩阵Σ-1,“||Θ||1”为L1规则,表示对矩阵Θ的所有元素的绝对值求和。针对图模型,麦绍森和布哈曼(Meinshausen and Bühlmann,2006)提出一种近似的求解法:他们针对变量集合p建立一系列lasso模型,每次将一个变量作为因变量,其他所有变量当作估计变量,以此来估计一个稀疏图模型。当变量i对j的回归系数不为0,或者反过来,当变量j对i的回归系数不为0时,所估计的逆协方差矩阵的对应元素Σij-1就不为0。这也被称为“或准则”(OR Rule)。同理,也可采取“且准则”(AND Rule)。他们证明,该方法可得到Σ-1上的非零元素集合的渐近估计。

(三) 多重性的网络分析视角为了考察互联网支持学派和普特南所坚持的技术性消遣减少社区参与两种解释路径,本文的分析将采用多重性的社会网络分析视角。网络的多重性是指网络关系的类型并非单一,而是具有多样性。不同类型的网络相互作用,影响网络的结构和功能(Padgett and Ansell, 1993;Szell, et al., 2010)。

我们首先根据论坛的帖子内容区分出三个讨论议题:社区参与议题、趣缘议题和一般讨论议题。社区参与议题是指用户在业主论坛中所参与的所有与邻里关系、物业服务、社区事务和社区周边设施等有关的讨论帖子;趣缘议题是指用户所参与的所有与消遣性活动相关的帖子,例如旅游、摄影、养花种草等等;无法归入上述两类议题的帖子则全部归为一般讨论议题。本研究将以社区参与议题对应人们的网络社区参与,以趣缘议题对应人们对消遣的技术性(互联网)消费。一般讨论议题实际上包含两种含义:既表示人们对互联网的使用,同时也是一种消遣消费。通过区分三类讨论议题,我们得以划分出三个子矩阵,并建立三个类型的讨论网络。针对上述文本分类目标,本文采用基于“潜狄氏分配”的主题模型(Blei, et al., 2003)对所有帖子内容进行文本聚类分析。LDA模型属于无监督的自动聚类模型,也是一种生成性模型。在本文的数据建模中,选取100个主题的模型结果,根据所获得的“主题—词”概率矩阵,将与社区事务、物业服务相类似的主题合并为参与议题,将与影视、收藏、游戏、旅游相关的主题合并为趣缘议题,其他主题合并编码作为一般讨论议题。根据所获得的“主题—文档”概率矩阵,按照前述合并编码方案,可得到每个帖子的议题类型。

近年来,基于概率的指数随机图模型(exponential random graph model,简称ERGM模型)及其应用有了较多发展。在ERGM模型中,两个行动者之间的网络关系的对数几率表述为类似于Logistic回归的指数形式(Anderson, et al., 1999;Goodreau,2007;Goodreau, et al., 2008):

| $ \log \text{it}\left(P\left({{Y}_{ij}}=1|{{Y}^{c}} \right) \right)=\theta '\mathit{\Delta }{{\left(g\left(y \right) \right)}_{ij}} $ |

其中,Yij是行动者i和j之间的网络关系,Yc是网络的其余部分。θ′Δ(g(y))ij是当Yij变化时所引起的在网络统计量g(y)上的变化。参数θ′是模型系数,其含义是:如果特定网络关系的形成引起对应网络统计量变化1个单位,则该网络关系形成的对数几率为θ′。与传统的统计模型不同,ERGM模型的因变量不是单个属性变量,而是一对关系的二进制属性变量。在ERGM模型中,可选的网络统计量包括三种类型:基于网络节点属性的统计量、基于关系属性的统计量和基于网络机制或自组织过程的统计量。显而易见,对后两种类型的统计量分析是传统的统计模型不具备的,因此,ERGM模型除了能够引入协变量考察对因变量的效应之外,还能引入网络统计量,从而能够分析不同性质关系网络之间的效应。本文使用R统计包StatNet来估计模型(Handcock, et al., 2008)。

基于前述分析和讨论,本研究的操作性假设如下:

根据普特南的解释理论,可有两个子假设:两个行动者之间存在趣缘议题的讨论关系与其是否存在社区参与议题讨论关系无统计显著相关关系(假设1.1);如果两个行动者之间存在趣缘议题的讨论关系,那么他们之间存在社区参与议题讨论关系的概率将低于相互之间不存在趣缘议题讨论关系的行动者(假设1.2)。

根据互联网支持派学者的观点,我们假设,如果两个行动者存在趣缘议题或一般议题的讨论关系,那么他们之间存在社区参与议题讨论关系的概率高于没有任何讨论关系的行动者(假设2.1)。延伸假设为,若某行动者在趣缘议题网或一般议题网中的中心度越高,其在社区参与议题网中的关系就越多(假设2.2)。

根据选择性强化的观点,也可以有两个子假设:无论趣缘议题讨论网还是一般议题讨论网,行动者之间的讨论关系均不会对社区参与议题讨论网的讨论关系产生统计显著效应(假设3.1);对于积极的公民参与行动者来说,使用互联网的一个功利性目标是尽可能扩大其影响力,因此假设其发帖数量(参与行为)与社会网络中心性(形成尽可能广的影响力)存在显著效应(假设3.2)。

三、数据与结果 (一) 业主论坛讨论网的网络特征通过对前述三个矩阵进行glasso建模,得到3个偏相关系数矩阵。我们在此忽略偏相关系数的强弱,将矩阵中所有大于0的元素编码为1,由此构建出3个无向网络,即社区参与议题讨论网络、趣缘议题讨论网络和一般议题讨论网络。这3个网络的基本特征参见表 1。

| 表 1 三个议题讨论网发帖数量比较 |

首先,从发帖数量与讨论网之间的关系来看,由于glasso估计法控制了网络活跃度(发帖数量),因此,从个体层次上看,二者之间并没有统计显著的关联。在一般议题讨论网中,不存在任何关系的用户与拥有至少一个以上关系用户的平均发帖数量不存在统计显著差异,甚至不存在任何关系用户的平均发帖数量还略高于拥有至少一个以上关系的用户(79.9:70.9)。这意味着,在这个讨论网中,用户之间由于帖子类型较多,讨论兴趣差异较大,较少进行频繁而紧密的网络互动,因而难以形成共同的讨论兴趣。而在参与议题讨论网和趣缘议题讨论网来说,在每个主题中,用户的重复回帖往往较多,网络互动相对更为紧密,更加容易形成共同的讨论志趣,因此,有无关系用户之间的平均发帖数量则存在较大的差异(详见表 1)。

为了衡量各个子群在论坛版块之间的发帖情况,我们针对一般议题讨论网统计了每个发帖者id在版块之间的发帖数,并汇总到各子群,采用香农信息熵指标来表示帖子在各版块的集中情况(见表 2)。熵值越高,表示该子群所发帖子在版块间越分散,反之,就表示越集中。表 2中熵值大于3的仅有4个子群,且其总帖数均不高,另有一半的子群其熵值小于1。由此可见,在业主论坛这样具有特定界限的虚拟社区中,绝大多数子群所发帖子均高度集中在某个社区版块,即其所对应的物业小区,因而具有强烈的物业小区内聚集的特征。从表 3三个议题讨论网的基本特征来看,一般议题讨论网的关系密度最高,趣缘议题讨论网的关系密度最低,在模块度(modularity)、子群数和中心度等指标上均存在非常不同的特征。这说明,在三个议题讨论网中间存在较为不一致的网络结构,具有不同的聚集效应。趣缘议题讨论网的密度最低,仅为一般议题讨论网的1/4左右,但模块度值却非常接近一般议题讨论网。网络的模块度描述了子群体内关系应尽量密集,而子群体间关系应该尽量稀疏的特性。从割点数上看,趣缘议题讨论网也最多,这说明,趣缘议题讨论网子群体规模较小,内部聚集度高与群间分离度大。而参与议题讨论网具有三个讨论网中最低的模块度值、最低的子群数和割点数,这意味着,在社区参与议题上,业主们在互联网上的讨论具有非常强的扩散性,并不仅仅局限在某个版块或者特定物业小区。通过计算,社区参与议题讨论网与趣缘议题讨论网之间重合的关系数量为618对。也就是说,在这两个讨论网中,重合的比例仅略超过三成,这表明在不同议题的参与上存在较大的区隔。

| 表 2 网络子群与板块归属 |

| 表 3 三个议题讨论网基本参数 |

用户所属小区。通过计算用户发帖次数最高的版块被认定为用户所属小区,是类别变量。我们将此变量以二元对(nodematch)的形式引入模型,即若任意两个用户属于同一个小区,则二元对数值为1,反之为0。

小区的物理空间的邻接性,即任意两个用户所处物业小区的物理距离,取对数并作为边属性引入模型。对于无法确认所属小区的用户,就确认该用户与其他所有用户的邻接性取值都为0。该变量为一个n×n的矩阵,n代表网络规模。

一般议题讨论网中心度是用户在一般议题讨论网中所拥有的网络中心度,该变量作为节点属性被引入模型。

趣缘议题讨论网中心度是用户在趣缘议题讨论网中所拥有的网络中心度,该变量作为节点属性被引入模型。

一般议题讨论网关系是某一对用户在一般议题讨论网中是否存在关系,作为边属性被引入模型;同理,趣缘议题讨论网关系是某一对用户在趣缘议题讨论网中是否存在关系。这两个变量都是取值为(0,1)的n×n矩阵。

一般议题讨论网关系强度是某一对用户在一般议题讨论网中的关系强度,作为边属性被引入模型。同理,趣缘议题讨论网关系强度是某一对用户在趣缘议题讨论网中的关系强度。这两个变量也都为n×n矩阵。

用户的发帖偏好,包括用户在一般议题讨论网、参与议题讨论网和趣缘议题讨论网中的发帖数量,作为节点属性被引入模型。

2. 社区参与议题讨论网的影响因素本文就社区参与议题讨论网拟合了三个模型:模型1(见表 4)只考虑影响参与议题讨论网的社区因素,模型2(见表 5)包括社区因素以及网络因素,模型3(见表 5)包括一个三元组网络统计量,以避免模型的退化(degeneracy)。模型退化是指作为一种生成性模型,所设定的ERGM模型无法概述观测数据背后的潜在过程。即,在最大似然估计下,观测数据不大可能是我们所设定模型的结果。判定模型是否退化的一个常规方式是,根据所设定的模型来模拟观测数据,并计算几个网络统计量(通常是模型中未用到的统计量,例如边或三角关系的数量)与观测数据进行比较。若根据模型拟合出来的数据与观测数据差距太大,则认为可能存在退化现象。

| 表 4 参与议题网络社区影响因素ERG模型参数估计值(模型1) |

| 表 5 参与议题网络影响因素ERMG模型参数估计值 |

从模型1可以看出,物业小区相似性对社区参与议题讨论网络存在统计显著的正效应,也即当两个用户都属于同一个物业小区时,他们之间具有社区参与讨论关系的对数几率比任意两个不属于同一物业小区的用户高1.48,转换为概率则为0.815。从小区物理距离来看,其对数几率估值为-0.27,这表明小区物理距离越远,任意两个用户之间形成讨论关系的概率越低,该系数具有统计显著性。通过模型拟合优度检验,模型1存在一定的退化现象。另外由于用户所属小区作为一个分类数目巨大的类别变量,将对后续计算造成很大负担,在模型2和模型3中,我们保留小区物理距离作为社区因素变量。

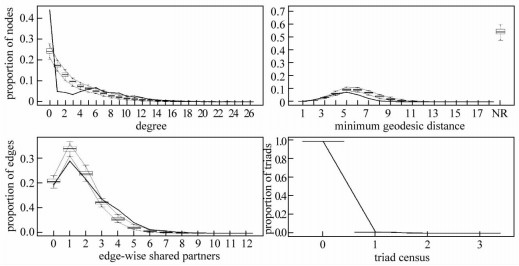

在控制了更多自变量以及网络参数之后,从模型参数指标上看,模型2拟合的效果优于模型1。为了控制模型退化,模型3引入几何加权边共享组合(geometrically weighted edgewise shared partner,GWESP)网络参量作为常用的三元组替代,以达到更好的稳健性(Snijders, et al., 2006;Hunter,2007)。通过比较模型2和模型3可以看出,在引入GWESP参量之后,模型的拟合指标优于模型2,进一步通过100次模拟的拟合优度检验也表明模型3是更为稳健的模型(图 1)。从模型的估计系数上看,模型2和模型3之间在系数的绝对值上略有差异,但不存在根本性的方向差异。因此,后面的讨论均基于模型3展开。

|

图 1 模型3拟合优度检验 |

在模型中引入多重网络结构之后,根据模型3的估计结果可以看到,趣缘议题讨论关系对参与议题讨论关系的效应为负值,且估计系数的检验具有统计显著性。这表明,根据普特南的解释路径,假设1.2得到支持,即当一个用户以闲暇消费作为互联网使用目的时,其与公民参与之间存在负相关关系。

而我们从结果中仍然可以看到更多的支持互联网学派的证据。首先,一般议题讨论关系与参与议题讨论关系之间存在统计显著的正效应。其次,趣缘议题讨论网关系强度以及趣缘议题讨论网中心度这两个指标与参与议题讨论关系也均存在正相关关系。这意味着,当一个用户在虚拟社区中所建立的社交联系越多,关系强度越大,所以,当遇到与该用户有社交联系的人所发的社区参与帖子时,去回帖支持的概率越高,也就越有可能被卷入社区参与过程。因此,假设2.2也得到支持。略为矛盾的是,一般议题讨论网中心度和一般议题讨论网关系强度与参与议题讨论关系之间的效应估值却是负值。一个可能的解释是,通过一般议题讨论网所形成的社交关系在情感强度上低于趣缘议题议讨论网,因此,一般议题讨论网的用户之间在社会支持度以及动员能力上要低于更加具有情感凝聚力的趣缘议题讨论网。需要特别注意的是,一般议题讨论网关系的系数估值相比起其他系数来说特别巨大(4.33),即使按照一般议题讨论网中心度的最大值来计算,也无法抵消整体效应(-0.06×31+4.33=2.47)。

最后,对于第三种解释路径来说,尽管假设3.1得不到支持,但从模型3的结果可以看到,参与议题讨论网发帖数量与参与议题讨论网关系存在正效应。也就是说,在参与议题讨论网中,发帖数量与讨论网的中心性存在显著关联。这表明该议题的用户在参与讨论时,很可能是以强化其影响力为目标。在本研究中,我们尚无法清晰定义哪些用户是积极的参与议题讨论者,哪些用户是被动员或被激发的参与者,但在某种程度上,这个结果部分支持假设3.2。

综上所述,在本次数据和分析模型中,三个解释路径都能找到相应的支持证据。如果我们把参与趣缘议题讨论网和一般议题讨论网看做用户使用互联网的两种初始偏好的话,那么,用户在这两个议题讨论网的中心度和发帖量则可被视为用户在使用互联网过程中被动员或卷入的结果。在用户初始选择上,我们的数据支持了普特南的解释路径,即,对于消遣性消费用户而言,他们并不主动参与社区话题讨论。但在更进一步的互联网社交过程中,随着这些用户所获得的社交关系的增多和关系强度的增加,他们会有所选择地去支持他们的好友所参与的社区话题讨论。因此,本文认为,模型3的分析结果更多地支持了互联网支持派的观点。我们通过比较趣缘议题讨论网和一般议题讨论网的不同后发现,一般议题讨论网用户在参与社区话题的几率高于趣缘议题讨论网,但随着一般议题讨论网关系强度以及中心度的增加,其效应却呈下降的模式。这是因为一般议题讨论网用户所进行的活动不仅仅是围绕社会性事件话题而展开的社交,同时也是一种利用的互联网消遣行为,但在这个网络中所建立的关系情感强度却远远低于趣缘议题讨论网,成员归属感也低于趣缘议题讨论网,其网络动员和激励能力也就弱于趣缘议题讨论网了。

四、结论与讨论本文探讨了虚拟社区中不同议题讨论网对于社区参与讨论网的影响。研究发现,虚拟社区尽管从沟通的技术手段上打破了传统社区的物理边界,但在一般情形下,社区讨论网仍对应着现实社区的物理边界。在不同的子社区内部,讨论网具有明显的子群体聚合特征,并随着话题的专题化和颗粒化,子群体聚合的特征会变得更强烈。与此相反的是,对于讨论社区公共事务的议题,尽管讨论往往集中在社区内部或距离相近或相似的社区中进行,但公共事务讨论网仍展现出某些跨越社区物理边界的特征。

从多重性的网络分析视角出发和通过运用ERGM模型,三种解释路径尽管都得到了部分体现,但通过更细致的参数比较后,我们认为本案例和数据更多地支持了互联网支持派的观点。我们初步的结论是,尽管不同用户使用互联网的初始目的不尽相同,但随着参与互联网讨论而形成的讨论关系(社会连结)在虚拟社区中仍然是一种具有凝聚力的社会纽带,这促使他们参与到网络公民参与行为中。对于趣缘群体来说,这种由互联网讨论而形成的纽带与其他群体相比可能带有更强烈的情感色彩,因此,这种相互支持更能转化为对社区参与话题的讨论,从而展现出更强的参与话题动员能力。在本文的数据中,通过对文本的分析,趣缘讨论群体并未表现出非常强的线下互动行为。不可否认的是,在大多数业主论坛中,某些活动类趣缘群体通常具有较为频繁的线下互动行为,因此,趣缘群体对于社区团结和社区参与的作用将值得进一步研究。

本研究同时在方法上有两个方面的探索。首先,利用日常观测得到的日志数据系统而完整地测度了整个讨论网络,具有一定的方法论意义。对高斯图模型的估计其假设是每个观测来自相同分布(i.i.d)。而当i.i.d假设无法满足时,即当有理由认为数据观测来自不同分布时,可将glasso模型进一步扩展为高斯混合图模型或联合glasso模型,从而仍可以在一个统一的分析框架下,考察在同一个群体中多个性质的网络关系如何叠加和扩展。1其次,通过区分不同议题的讨论网,本研究从网络多重性的视角分析了不同社会网络结构之间的影响关系,是对经典社会网络分析的单维分析取向的突破。格兰诺维特(Granovetter,1973)的“弱关系”概念尽管取得了巨大成功,但实质上却是一个界定较为模糊的概念。在实际研究中,研究者经常过于强调此分类法的二分对立,陷入非此即彼的争论,忽视了社会网络关系不仅仅具有多种性质,而且是多维的,并有其自身的网络动力学机制,不同维度之间相互影响和相互作用。本文试图通过多维的分析视角,呼唤学界再度重视网络结构和网络性质研究。

需要强调的是,本文采用的ERGM模型尽管使用的是定量的分析手段,但仍然是一种个案式的分析手法。在研究对象的选择上,本研究的业主论坛与网络知名论坛相比规模较小,用户活跃度也较低,特别是不同物业小区的版块之间用户活跃度差异较大,可能对研究结论产生一些影响。另外,如果要达到对全体业主论坛或虚拟社区的推论,不仅需要数据上的积累,同时也要求对ERGM模型进行改进,例如,使用多层次ERGM模型,但在目前,这个领域的研究仍是一个艰巨的任务(Wang, et al., 2013)。

由于条件所限,本文未能从时间动态的角度对业主讨论网进行分析。特别是在本研究中,无法区分不同议题讨论网网络关系形成的先后。本次模型分析的结果只能体现不同议题讨论网之间的相关性,而不能进行因果解释。实际上,通过分析社区定性访谈研究资料,我们有理由认为,通过社区参与或维权活动,也可形成特殊的情感认同或社会凝聚力,从而带来虚拟社区的活跃。这几重因素之间往往是相互促进和相互发展的。国内学者陈鹏(2010)的研究亦提到了这一点。

在社会网络的测度上,本研究将其视为对称关系。对于以开放平等讨论为主旨的论坛来说是较为契合的,但研究者仍然需要注意,不同参与者在发起讨论时所承载的功能并不相同。从级联传播的角度仍然需要考虑非对称关系的可能,这需要今后进一步改进测量模型。

1.更多的文献请参阅(Guo, et al., 2011;Lotsi and Wit, 2013;Danaher, et al., 2014)。

| [] |

陈鹏. 2010. 当代中国城市业主的法权抗争——关于业主维权活动的一个分析框架.

社会学研究(1): 34-63.

|

| [] |

管兵. 2010. 维权行动和基层民主参与以B市商品房业主为例.

社会, 30(5): 46-74.

|

| [] |

郭小聪, 代凯. 2013. 近十年国内公民参与研究述评.

学术研究(6): 29-35.

|

| [] |

黄荣贵, 张涛甫, 桂勇. 2011. 抗争信息在互联网上的传播结构及其影响因素——基于业主论坛的经验研究.

新闻与传播研究(2): 89-97.

|

| [] |

桑内特, 理查德. 2008. 公共人的衰落[M]. 李继红, 译. 上海译文出版社.

|

| [] |

普特南, 罗伯特. 2011. 独自打保龄: 美国社区的衰落与复兴[M]. 刘波, 等, 译. 北京大学出版社.

|

| [] |

熊易寒. 2012. 从业主福利到公民权利——一个中产阶层移民社区的政治参与.

社会学研究(6): 77-100.

|

| [] |

杨光斌. 2009. 公民参与和当下中国的治道变革.

社会科学研究(1): 18-30.

|

| [] |

Anderson Carolyn J., Stanley Wasserman, Bradley Crouch. 1999. A p* Primer:Logit Models for Social Networks..

Social Networks, 21(1): 37-66.

DOI:10.1016/S0378-8733(98)00012-4

|

| [] |

Barber Benjamin R.. 2001. The Uncertainty of Digital Politics..

Harvard International Review, 23(1): 42-47.

|

| [] |

Bimber Bruce. 1999. The Internet and Citizen Communication with Government:Does the Medium Matter?..

Political Communication, 16(4): 409-428.

DOI:10.1080/105846099198569

|

| [] |

Bimber Bruce. 2001. Information and Political Engagement in America:The Search for Effects of Information Technology at the Individual Level..

Political Research Quarterly, 54(1): 53-67.

DOI:10.1177/106591290105400103

|

| [] |

Blei David M., Andrew Y. Ng, Michael I. Jordan. 2003. Latent Dirichlet Allocation..

The Journal of Machine Learning Research(3): 993-1022.

|

| [] |

Bonfadelli Heinz. 2002. The Internet and Knowledge Gaps:A Theoretical and Empirical Investigation..

European Journal of Communication, 17(1): 65-84.

DOI:10.1177/0267323102017001607

|

| [] |

Boulianne Shelley. 2009. Does Internet Use Affect Engagement? A Meta-Analysis of Research..

Political Communication, 26(2): 193-211.

DOI:10.1080/10584600902854363

|

| [] |

Breiger Ronald L.. 1974. The Duality of Persons and Groups..

Social Forces, 53(2): 181-190.

DOI:10.1093/sf/53.2.181

|

| [] |

Carey James W.. 1988. Communication as Culture:Essays on Media and Society. London: Routledge.

|

| [] |

Danaher Patrick, Pei Wang, Daniela M. Witten. 2014. The Joint Graphical Lasso for Inverse Covariance Estimation across Multiple Classes..

Journal of the Royal Statistical Society:Series B (Statistical Methodology), 76(2): 373-397.

DOI:10.1111/rssb.2014.76.issue-2

|

| [] |

Davis Richard. 1998. The Web of Politics:The Internet's Impact on the American Political System. New York: Oxford University Press, Inc..

|

| [] |

Delli Carpini, Michael X.. 2000. Gen.Com:Youth, Civic Engagement, and the New Information Environment..

Political Communication, 17(4): 341-349.

DOI:10.1080/10584600050178942

|

| [] |

DiMaggio, Paul, Eszter Hargittai, Coral Celeste, and Steven Shafer. 2004. "Digital Inequality: From Unequal Access to Differentiated Use. "In Social Inequality, edited by Kathryn M. Neckerman. New York: Russell Sage Foundition: 359-400.

|

| [] |

Freeman, Linton C. 2003. "Finding Social Groups: A Meta-Analysis of the Southern Women Data. "In Dynamic Social Network Modeling and Analysis, edtied by R. Breiger, K. Carley, and P. Pattison. Washtington, D. C. : The National Academies Press: 39-97.

|

| [] |

Friedman Jerome, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. 2008. Sparse Inverse Covariance Estimation with the Graphical Lasso..

Biostatistics, 9(3): 432-441.

DOI:10.1093/biostatistics/kxm045

|

| [] |

Friedman Jerome, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. 2010. Applications of the Lasso and Grouped Lasso to the Estimation of Sparse Graphical Models.

Technical Report.

|

| [] |

Gibson Rachel K., Philip E. Howard, Stephen Ward. 2000. Social Capital, Internet Connectedness & Political Participation:A Four-Country Study..

International Political Science Association, Quebec, Canada..

|

| [] |

Goodreau Steven M.. 2007. Advances in Exponential Random Graph (p*) Models Applied to a Large Social Network..

Social Networks, 29(2): 231-248.

DOI:10.1016/j.socnet.2006.08.001

|

| [] |

Goodreau Steven M., Mark S. Handcock, David R. Hunter, Carter T. Butts, Martina Morris. 2008. A Statnet Tutorial..

Journal of Statistical Software, 24(9): 1-26.

|

| [] |

Granovetter Mark S.. 1973. The Strength of Weak Ties..

American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.

DOI:10.1086/225469

|

| [] |

Guo Jian, Elizaveta Levina, George Michailidis, Ji Zhu. 2011. Joint Estimation of Multiple Graphical Models..

Biometrika, 98(1): 1-15.

DOI:10.1093/biomet/asq060

|

| [] |

Hampton Keith, Barry Wellman. 2003. Neighboring in Netville:How the Internet Supports Community and Social Capital in a Wired Suburb..

City & Community, 2(4): 277-311.

|

| [] |

Handcock Mark S., David R. Hunter, Carter T. Butts, Steven M. Goodrean, Martina Morris. 2008. Statnet:Software Tools for the Representation, Visualization, Analysis and Simulation of Network Data..

Journal of Statistical Software, 24(1): 1-11.

|

| [] |

Hill Kevin A., John E. Hughes. 1999. Cyberpolitics:Citizen Activism in the Age of the Internet. Rowman & Littlefield Publishers, Inc..

|

| [] |

Hunter David R.. 2007. Curved Exponential Family Models for Social Networks..

Social Networks, 29(2): 216-230.

DOI:10.1016/j.socnet.2006.08.005

|

| [] |

Krueger Brain S.. 2002. Assessing the Potential of Internet Political Participation in the United States:A Resource Approach..

American Politics Research, 30(5): 476-498.

DOI:10.1177/1532673X02030005002

|

| [] |

Lotsi, Anani and Ernst Wit. 2013. "High Dimensional Sparse Gaussian Graphical Mixture Model. " http://Arxiv.org/abs/1308.3381.

|

| [] |

Mann B. W. P.. 1995. Politics on the Net.

Indianapolis, IN:Que..

|

| [] |

Meinshausen Nicolai, Peter Bühlmann. 2006. High-Dimensional Graphs and Variable Selection with the Lasso..

The Annals of Statistics, 34(3): 1436-1462.

DOI:10.1214/009053606000000281

|

| [] |

Moy Patricia, Edith Manosevitch, Keith Stamm, Kate Dunsmaore. 2005. Linking Dimensions of Internet Use and Civic Engagement..

Journalism & Mass Communication Quarterly, 82(3): 571-586.

|

| [] |

National Telecommunications and Information Administration. 2004. "A Nation Online: Entering the Broadband Age. " http://www.ntia.doc.gov/legacy/reports/anol/index.html.

|

| [] |

Norris Pippa. 2000. A Virtuous Circle:Political Communications in Postindustrial Societies. New York: Cambridge University Press..

|

| [] |

Padgett John F., Christopher K. Ansell. 1993. Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434..

American Journal of Sociology, 98(6): 1259-1319.

DOI:10.1086/230190

|

| [] |

Park, Hun Myoung and James L. Perry. 2008. "Does Internet Use Really Facilitate Civic Engagement? Empirical Evidence from the American National Election Studies. "In Civic Engagement in a Network Society, edited by Kaifeng Yang and Eric Bergrud. Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing: 237-269.

|

| [] |

Putnam Robert D.. 1995. Tuning in, Tuning out:The Strange Disappearance of Social Capital in America..

Political Science & Politics, 28(4): 664-683.

|

| [] |

Quan-Haase, Anabel, Barry Wellman, James Witte, and Keith Hampton. 2002. "Capitalizing on the Net: Social Contact, Civic Engagement, and Sense of Community. "In The Internet in Everyday Life, edited by B. Wellman and C. Haythornthwaite. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd: 291-324.

http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Capitalizing-on-the-Internet-Network-Capital-Participatory-Capital-and-Sense-of-Community.pdf

|

| [] |

Rheingold Howard. 1993. The Virtual Community:Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Harper Collins.

|

| [] |

Schmidt Mark, Alexaandru Niculescu-Mizil, Kevin Murphy. 2007. Learning Graphical Model Structure Using L1-Regularization Paths..

Association for the Advancement of Artificial Intelligence(7): 1278-1283.

|

| [] |

Shapiro Andrew L.. 1999. The Control Revolution:How the Internet is Putting Individuals in Charge and Changing the World We Know. New York: Public Affairs.

|

| [] |

Snijders Tom A. B., Philippa E. Pattison, Garry L. Robins, Mark S. Handcock. 2006. New Specifications for Exponential Random Graph Models..

Sociological Methodology, 36(1): 99-153.

DOI:10.1111/j.1467-9531.2006.00176.x

|

| [] |

Szell Michael, Renaud Lambiotte, Stefan Thurner. 2010. Multirelational Organization of Large-Scale Social Networks in an Online World..

Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(31): 13636-13641.

DOI:10.1073/pnas.1004008107

|

| [] |

Tibshirani Robert. 1996. Regression Shrinkage and Selection via the Lasso..

Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 58(1): 267-288.

|

| [] |

Wainwright Mattin J., Predeep Ravikumar, John D. Lafferty. 2006. High-Dimensional Graphical Model Selection Using L1-Regularized Logistic Regression..

Advances in Neural Information Processing Systems(19): 1465-1472.

|

| [] |

Wang Peng, Garry Robins, Philippa Pattison, Emmanuel Lazega. 2013. Exponential Random Graph Models for Multilevel Networks..

Social Networks, 35(1): 96-115.

DOI:10.1016/j.socnet.2013.01.004

|

| [] |

Ward Stephen, Rachel Gibson, Wainer Lusoli. 2003. Online Participation and Mobilisation in Britain:Hype, Hope and Reality..

Parliamentary Affairs, 56(4): 652-668.

DOI:10.1093/pa/gsg108

|

| [] |

Weber Lori M., Alusha Loumakis, James Bergman. 2003. Who Participates and Why? An Analysis of Citizens on the Internet and the Mass Public..

Social Science Computer Review, 21(1): 26-42.

DOI:10.1177/0894439302238969

|

| [] |

Wellman Barry. 2001. Computer Networks as Social Networks..

Science, 293(5537): 2031-2034.

DOI:10.1126/science.1065547

|

| [] |

Wellman Barry, Anabel Quan Haase, James Witte. 2001. Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital? Social Networks, Participation, and Community Commitment..

American Behavioral Scientist, 45(3): 436-455.

DOI:10.1177/00027640121957286

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35