GAO Shanxing, School of Management,Xi’an Jiaotong University;

LIU Xiaohua, School of Management,Xi’an Jiaotong University.

人才向特定地区流动意味着该地区是特定时代的经济或文化中心(Schich, et al., 2014)。发展中国家通过接触发达国家的技术能够为自身带来巨大收益,个体间的跨国接触是技术流动的重要渠道(Levin and Barnard, 2013)。海外引智计划能够为中国带来智力资本,对政府创新能力具有正向影响(Kerr,2008;Liu, et al., 2009)。自2008年开始实施的“海外高层次人才引进计划”(简称“千人计划”,引进的人才下文统称为“千人”)是中国影响力最大的引智项目,迄今为止,已有1 500多人回国(马万华等,2013)。2014年,中央组织部印发了《关于建立国家“千人计划”入选专家退出制度的意见》,拟建立千人的退出机制。对于如何判断退出标准的问题,千人带来的资本的多少无疑是一个可以参考的指标。

“引智计划”的收益并不仅仅局限于归国人才带来的智力资本,更重要的是,这些人才同时还起到连接国内和国外两个学术圈的桥梁作用。千人的引入大大缩短了国内外学者之间的路径长度(path length)。他们所起的强弱关系节点的作用对中外学术信息交流和合作至关重要(孙晓娥、边燕杰,2011),使国内学者有更好和更多的机会与国际一流学者合作并建立联系。千人除了带来最前沿的知识(cutting-edge knowledge)外,还为国内的学者和学生提供了进一步接触这种知识的接口(Levin and Barnard, 2013)。因此,研究需要将关注点从“脑力循环”(brain circulation)转到“关系循环”(ties circulation)。

现有对社会资本的研究主要关注资本的获得、测量和功能(赵延东、罗家德,2005;李黎明、张顺国,2008;吕涛,2011)。行动者通过工具性行动获得社会资本,并通过表达性行动维持已有的社会资本(林南,2005)。在现实生活中,社会资本的一个重要来源是主动或被动地获得来自他人的社会资本,但资本转移机制是如何运作的还不甚明了。人才的流动意味着个人可用资源的转移。可用资源分为个人资源和社会资源,社会资源在数量和质量上都远超过个人资源(林南,2005:20-21)。现有研究大多关注归国者带来的个人资源(马万华等,2013;杨河清、陈怡安,2013),较少关注社会资源。

那么,归国者是否会带来社会资本的转移?其机制又是什么?如何去测量这种转移?笔者使用社会网络分析方法衡量千人归国前后个人合作网络结构的变化,并对他们带来的社会资本进行定量分析,从而对这些问题进行解答。本文的研究对象是知识创造者的个人跨国网络(knowledge worker’s ego cross-border networks)。

二、理论回顾 (一) “人才循环理论”“人才循环理论”关注发展中国家将人才送至发达国家培养后再吸引其回国的过程(孙晓娥、边燕杰,2011)。归国者(Diasporas或Returnees)是指在较发达国家接受教育或有过工作经验,然后回到较不发达的母国的人(Saxenian, 2002, 2005),或者指在两国之间来回奔波的群体(董洁林,2013),也即所谓的“海归”。两国的经济水平和技术水平的差异使归国者经常起到“桥”的作用(Levin and Barnard, 2013)。

对归国者的研究一般聚焦于两类群体:企业家与学术人才。现有对学术型归国者(scientific diasporas)的研究主要关注以下几点:第一,高端智力人才回国的动因,即他们为何回国。有研究表明,中国文化中的家乡情结起着重要作用(Sinn,1997),回国往往是国内强弱关系的共同作用(孙晓娥、边燕杰,2011)。第二,对“引智计划”的评价,如“引智计划”中存在学科、地域偏向等问题(陆道坤等,2010);或从政策产出的角度分析“千人计划”带来的环境、文化等效应(杨河清、陈怡安,2013)。第三,高端归国人才的作用,即他们回国带来了什么。现有研究多关注归国者带来的智力资本,聚焦于归国者造成的知识溢出或引发的知识流动(Tejada, et al., 2013)。因为交易成本低和信息数字化,海外工程师能够更快和更灵活地向母国转移技术性和制度性的知识(Saxenian,2005)。除此之外,“引智计划”也希望归国者能够通过教学、科研等方面的交流培养一批优秀的本土科研人才,这就涉及归国者如何跨国转移其拥有的社会资本的问题。

现有的研究多是基于访谈、二手资料等定性论述,少见对“引智计划”的定量分析。

(二) 社会资本理论在全球化背景下,一个国家如果想要提高科学技术能力,一方面应加大本国的基础研究投入,另一方面需要与全球学术界建立联系,后者能为国内学术界提供接触世界级专家和最新研究趋势的入口(Cassi, et al., 2012;董洁林,2013)。本文引入社会资本的理论视角,讨论归国者是如何建立这种连接的。

社会资本的概念有许多不同的定义(Coleman,1988;Portes,2000),但研究者普遍认为,社会资本与群体或个人所处的网络结构有关(Borgatti, et al., 1998),因此,嵌入在社会关系和结构中的资源组成了社会资本(林南,2005:23)。本研究使用微观和个体层面的社会资本定义(赵延东、罗家德,2005),即社会资本来自个人所拥有的联系和联系的结构(Burt,2000)。

社会资本能够传递信息、施加影响、表明个人的社会信用、强化身份和认同感(林南,2005:18-20)。具体来说,归国者的学术社会资本的转移能够使国内学者更好地获取国外信息、进入国际学术圈、建立信任和学术声誉。团体内的同质性会导致资本拥有者因为团体内其他人的需要而转移自身所拥有的资源(张文宏,2003)。同质性行为是社会资本转移的一个重要条件,这种转移往往是通过强关系实现的。

个人的社会资本按照关系强度可以分为强关系和弱关系。格兰诺维特(Granovetter,1973)的研究发现求职者在寻找工作时弱关系具有重要作用,但边燕杰(Bian,1997)发现,在中国社会背景下,人际关系网络的核心是强关系。国外学者与国内的合作来自强弱关系的共同作用(孙晓娥、边燕杰,2011)。同样,归国者带来的社会资本也可以分为强关系和弱关系,弱关系往往传递的是他国的学术信息,而强关系可能通过传递性机制使国内学术从业者进入到国际学术圈。我们将在模型部分讨论强关系在社会资本转移过程中的具体作用。

(三) 科学家合作网络社会资本的内涵是人与人之间的关系网络(边燕杰,2006),按关系属性可以分为拜年网、讨论网、餐饮网等不同类型(边燕杰等,2012:3)。论文合作关系是学者间最常见且较容易量化的一种强关系。建立合作关系意味着合作者之间较为熟悉(Newman,2001)。合作网络是一个较严格的定义,因为很多人之间虽然熟识,但可能并未建立合作关系(Newman,2001)。对合作网络的研究可分为整体网范畴和个体网范畴。

整体合作网络的研究聚焦在特定学科之内,目的在于梳理学科发展脉络、发现研究热点和预测学科发展方向,因此,对网络的研究是聚焦在网络结构上。研究发现,科学家合作网络具有小世界、聚集系数高和无标度网络的特征(Newman,2001;Barabasi, et al., 2002)。合作网络是动态的,它的发展符合幂律分布,随着时间的变化,平均路径长度会降低而连通性会增加(Barabasi, et al., 2002)。

对个人合作网络的研究关注网络结构如何影响个体知识创造(Sosa,2011)。个人合作网络可以定义为中心学者与直接合作者所组成的网络,其结构影响知识和信息的流动(Eslami, et al., 2013)。结构既反映学者对差异化知识的需求,也反映其对冗余性知识的排斥(Cannella and McFadyen, 2013)。个人网络的拓扑结构受两方面的影响:第一,与合作者的联系强度,可以用数量乘以被引数度量;第二,合作者彼此间的联系情况,可以用聚集系数度量(Cannella and McFadyen, 2013)。

合著网络为论文作者所拥有的社会资本,包含合作者的智力资本、信息资本和实体资源(程莉等,2014)。因此,我们可以使用个人的合作者网络代表归国者建立和使用的学术社会资本。

三、模型 (一) 学术社会资本转移过程:从“桥”到“非桥”本研究聚焦于“千人计划”学者所嵌入的两个网络:国外学术圈和国内学术圈。对于“千人计划”学者来说,二重学术圈的嵌入造成其身份的双重性。他们的一个身份是在国外学术圈已经有一定地位的学者,另一身份则是国内课题组或实验室的负责人。他们在两个圈子之间起着“桥”的作用。我们定义一个行动者在网络中为“桥”,是指去掉该个体,网络就会变为两个以上的联通分量(components)。

这里的联通分量是指两个不同的学术圈子。“桥”的关键作用在于带来了非冗余信息。因此,处于“桥”位置的“千人计划”学者实际上拥有“结构洞”性质的社会资本(Burt,2004)。一方面,“千人计划”学者带来的显性和隐性知识会通过教学、指导等方式在国内学术圈传播;另一方面,通过归国者的桥接作用,国内学者能够更频繁地接触到国外学术圈,进而加入国际性的学术协会,两个圈子得以成为一个更大的学术共同体(Al-Qaheri, et al., 2013),此时,“千人计划”学者会失去“桥”或“结构洞”的位置。因此,社会转移的过程是千人逐渐失去结构性社会资本的过程。下一节将对这一过程进行论述,并提出研究假设。

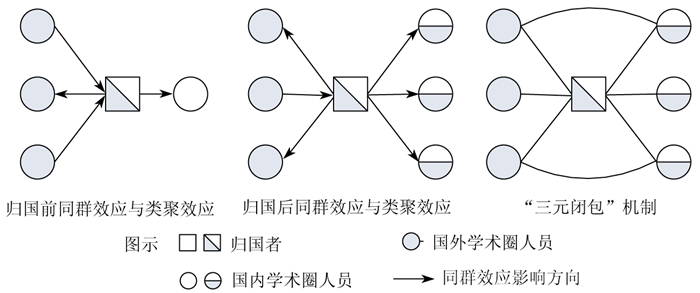

(二) 学术社会资本转移模型:同群效应、类聚效应与“三元闭包”原理本文是基于同群效应(peering effects)和类聚效应(sorting)的共同作用来解释“千人计划”学者的跨国学术社会资本转移机制。同群效应(社会效应、社会化)是指他人的行为影响自身行为的过程(Kandel,1978);类聚效应(选择)是指相似的人倾向于彼此接近的现象(Schelling,1971)。这意味着在社会资本的转移过程中,同时有“人以群分”和“近朱者赤”两种相反的效应。为了清晰解释两种效应,我们从“千人计划”学者个人中心网(ego network)的视角进行分析。

为了理解两种效用的作用机制,首先需要引入“同质性理论”。同质性(Homophily)是指网络中的行动者在某些属性上较为相似,如性别、种族、国籍等(Kossinets and Watts, 2009)。行动者之间的同质性互动是维持社会资本的重要方式(林南,2005)。本研究关注的不是“相似性带来友谊”,而是“相似性带来合作关系”。同质性按照不同的标准具有不同的分类。本文关注“千人计划”学者在学术和文化上的同质性。他们与国内学者具有文化上的同质性,与国外学者则存在学术上的联系与交流。本文按照时间以及同群效应和类聚效应来论述“千人计划”学者是如何建立和转移学术社会资本。图 1的左图表示归国前建立的学术社会资本,中图表示归国后建立的资本,右图表示资本的转移机制。

|

图 1 归国者跨国学术社会资本转移机制 |

“千人计划”学者在海外接受教育和学术工作的训练,国外学术圈对其有影响。他们在海外求学的目的表示自身对学术同化是认同的,所以受他人学术影响的阈值(threshold)很低。同时,在海外的学术环境中,“千人计划”学者接触的都是有相似西方现代教育经历的人,这意味着影响来源较多。这两个原因使“千人计划”学者能够很快融入国外学术圈,在学术背景、规范和认识上与国外学术圈产生同质性。在这一阶段,“千人计划”学者建立了许多国外学术圈的联系。

回国前,“千人计划”学者往往会在国外进行工作,进一步融入国外学术圈。类聚效应表明,同质性高的个体之间更容易互相接触,进而建立联系(Schelling,1971;Kossinets and Watts, 2009)。在这段时间,因为学术地位的提升,“千人计划”学者能够获得更多的位置资源,建立更多和更深的学术联系。同时,“千人计划”学者依然在文化和种族上与国外学术圈存在一定的异质性,这种异质性在国内学术圈反而是一种同质性。另外,因为其本科教育一般是在国内进行的,他们往往与国内学界,尤其是母校有一定的联系(孙晓娥、边燕杰,2011),因此,他们也会存在一些国内学术圈的联系。

2. 归国后社会资本的建立“千人计划”学者归国的部分原因在于类聚效应。他们回国往往是因为其华裔身份,归国原因主要有:对于祖国在文化上的亲近性、国力的强大、科研环境的好转,及其报国之心(孙晓娥、边燕杰,2011)。归国后,因为在文化和校友身份上的同质性,他们很容易与国内学术圈建立更加广泛和深厚的联系。并且,其学术带头人的身份会对他们的学生、同事、同行产生一定的影响,即同群效应。在这一阶段,“千人计划”学者往往作为国内机构的负责人或代表参与跨国学术活动,因为学术上的同质性,也能建立一些新的国外学术联系。

与归国前相比,“千人计划”学者已经具备一定的学术知名度,国内不断增长的科研需求和中国传统的尊师重道传统使他们具有相对于国外的更高的学术和社会地位。这种地位会吸引更多的学者与“千人计划”学者建立联系。同时,国家在资金、人才和科研环境上给予“千人计划”学者大力支持。通过这些支持,他们能更好地积累学术社会资本。因此,有以下假设:

假设1:“千人计划”学者回国后积累的学术社会资本要高于回国前积累的社会资本。

3. 社会资本的转移:“三元闭包”机制国内外学界通过“千人计划”学者的桥接作用而联系在一起。这种间接联系最终通过“三元闭包”(triadic closure)机制而变为直接联系。“三元闭包”又可称为传递性(transitivity),如果自方(ego)与对方(alters)皆存在强联系,则很有可能在双方之间也建立强联系(Rapoport,1953;Easley and Kleinberg, 2010:53)。这表示“千人计划”学者的合作者之间有很高的概率建立合作关系。我们认为,这正是“千人计划”学者转移其所拥有学术社会资本的关键微观机理。通过“三元闭包”,与“千人计划”学者为直接强合作关系但彼此之间却是间接的弱关系的两个学者可以建立强合作关系。通过这一过程,国内学者也能获得“千人计划”学者在国外的学术社会资本。因此,有以下假设:

假设2:“千人计划”学者能够使跨国学术社会资本得到转移。

此外,以回国前后时间和合作者的国籍为界限,转移的资本可以分为回国前积累的国外资本和回国后积累的国外资本,接受资本转移的一方为国内学者。两者的转移效率会很大不同,这主要是因为:第一,社会资本需要通过情感性行为进行维持。因为时间和空间的原因,归国前积累的社会资本维持成本高,也缺乏资本维持的机会。对“千人计划”学者来说,这一部分资本往往不在其核心讨论圈之内。第二,归国前,“千人计划”学者的国外合作者与国内学者的异质性差异过大,这些合作者往往拥有自己的科研团队和不同的研究方向,与国内学者的合作机会不高。第三,回国后积累的国内和国外社会资本的获取和维持的时间段基本一样,在研究方向、学术地位上也有较高的同质性,因此归国后的国内合作者和国外合作者之间更容易联系。综上,有以下假设:

假设3:与归国前相比,“千人计划”学者归国后积累的国外学术社会资本的转移效率更高。

学界一般使用聚集系数(Clustering Coefficient)衡量“三元闭包”的效果(Watts and Strogatz, 1998;Barabasi, et al., 2002)。网络中一个行动者的聚集系数就是任意有强联系的两个人成为朋友的概率,它尤其适用于分析合作者网络。因为中间人的作用,“千人计划”学者在国外和国内学术圈的合作者彼此能够更加信任,他们的研究领域也更相似,极有可能建立联系。但聚集系数的计算方式并不考虑行动者的属性数据,无法直接用来衡量社会资本的转移程度,我们在下一节将对聚集系数的计算方式进行修正。

四、数据和方法 (一) 数据为避免行业异质性对结果造成偏差,本文选择2010年前入选“千人计划”(前三批)人数最多的生命科学领域的学者作为高端归国者的样本。“千人计划”并未统一公布每年入选的名单(陆道坤等,2010)。本研究使用的初始名单是笔者对网上信息整理所得,并通过不同来源进行对比,以保证名单的完整性和准确性。整理后的名单包括各学科千人总计247人。通过搜索获得“千人计划”学者的引入单位、原工作单位、具体研究领域、全职回国还是部分回国等信息,然后对数据进行清洗,将样本限定为生命科学领域全职回国的中国籍学者。

接下来,通过科学网(Web of Science)数据库查找“千人计划”学者样本在SCI引文目录中的所有文章(articles)。华裔作者在外文期刊发表文章时常出现重名或中英文姓名拼写不符的情况。为提高检索精度,我们进行以下操作:通过个人主页上的文章列表获取学者发表文章时的准确姓名拼法;根据该姓名进行检索,若该学者发表的文章数过少,不便于分析,则放弃该样本;若出现同名作者,则根据研究领域进行筛选;若依然无法区分同名作者,则根据作者所属机构进行筛选;如果依然无法区分同名作者,就放弃该样本。

经过两轮数据清洗,最终获得2008—2010年生命科学领域全职回国的学者样本19人。我们下载他们截至2013年12月发表的所有文章信息:文章标题、期刊、作者、关键词、摘要、施引和被引情况,并分为1980—2007年和2011—2013年两个时间段的数据。时间的区分主要是基于事件研究(event study)方法,“千人计划”学者全职回国为研究中的事件。在这一事件前后,假定“千人计划”学者本身并无重大变化,这样可以排除其他因素的影响,重点考察回国这一事件对“千人计划”学者学术社会资本的影响。研究未纳入2008—2010年的数据是为了尽量减少文章发表的迟滞效应。需要注意的是,两个时间段并未完全相等,但因为考察的是具体事件的影响,所以并不一定要求时间窗口要一样。我们使用Pajek软件将其整理为合作者矩阵。这样,我们就获得了“千人计划”学者归国前和归国后的两个论文合作网络。

(二) 研究方法在本文,笔者使用社会网络分析方法进行研究。聚集系数可以用来测量千人的合作者间的紧密程度,聚集系数越高的“千人计划”学者,联系两个学术圈的能力可能更强。千人i的聚集系数如下(Latapy,2008):

| $ C{C_i} = \frac{{{e_{kj}}}}{{\left({n-1} \right)\left({n-2} \right)/2}} $ |

其中,ekj是网络中与“千人计划”学者i相连的合作者k和j之间边的数量,n为个体网规模。

考虑到同质性的影响,我们需要将合作者进行分类并编码。“千人计划”学者的合作者可分为四类:归国前的国内合作者与国外合作者,归国后的国内合作者与国外合作者。在1980—2007年的归国前阶段,我们将国内合作者编码为“11”,国外作者为“12”。在2011—2013年归国后阶段,我们把新增国内作者编码为“21”,新增国外作者为“22”。

研究需要计算2011—2013年合作网络中新增中国作者的聚集系数。因为我们实际上要考察的是“千人计划”学者连接国内外学术圈的效用,而原聚集系数的公式无法反映和区分跨期网络的联系,也无法区分同一网络中行动者之间的差异,因此,需要对聚类系数公式进行调整,纳入两期的连接。若21类作者与11类作者之间存在合作关系,则称为T1关系(Collaboration Ties 1)。T1系数、T2系数、T3系数和T4系数是根据研究问题,从CC系数衍生而来(具体公式见表 1)。T2系数测量千人连接新增国内合作者与原有国外合作者的能力。T4系数测量千人连接网络中新增国内合作者与新增国外合作者的能力。T2系数与T4系数共同衡量学术社会资本的跨国转移程度。其中,e(21.x)表示新增国内作者在2011—2013年“千人计划”学者个人网中与其他类型作者的合作关系数量,n表示该类型作者的数量,分母表示两类作者之间可能的最大合作数量。

| 表 1 合作者关系计算方法 |

如表 2所示,2011—2013年,回国前后“千人计划”学者合作网络的网络规模、合作关系、点度和聚簇1数量都有所上升,而密度下降。国内合作者和国外合作者的数量也都有增长,国外合作者的增长幅度更大。因为归国前后的资本积累数量和聚集系数不符合正态分布,需要进行非参数检验。

| 表 2 “千人计划”学者合作网络描述性统计 |

我们使用网络规模代表归国前后的学术社会资本。归国前资本等于“千人计划”学者归国前(1980—2007)的合作者网络规模,即在归国前积累的资本;归国后资本等于“千人计划”学者归国后的合作者网络规模(2011—2013,剔除归国前合作者),即在回国后新积累的资本。

通过配对样本的符号检验方法能够对比归国前和归国后积累的社会资本的差异(见表 3),结果表明,归国后新获得的社会资本要显著高于归国前获得的社会资本。这说明,“千人计划”学者回国后的合作网络规模更大。当然,如表 2所示,网络中的平均合作者数目(点度)也有增长,这意味着归国为“千人计划”学者带来了更多的社会资本。“千人计划”能够帮助学者快速增加社会资本,这种资本的高速积累的原因主要在于“千人计划”学者在国内较高的社会地位和国家对“千人计划”学者在经费、科研条件上的大力支持。同时,国内基数较大的科研人员存量也可能是吸引学者回国的重要资源。假设1由此得到验证,即“千人计划”学者回国后积累了更多的学术社会资本。

| 表 3 “千人计划”学者归国前后积累社会资本比较 |

T2系数衡量归国后国内合作者与归国前国外合作者合作的比例。T4系数衡量归国后国内合作者与归国后国外合作者合作的比例。聚类系数(CC2007和CC2013)则衡量归国前和归国后网络中合作的紧密程度。以上指标取值都在0和1之间(具体计算结果见表 4)。所有的“千人计划”学者合作网络都存在归国后国内外合作关系,有11个千人的网络中存在归国前合作者与归国后合作者的合作关系。我们对T2系数是否等于0做了符号检验,结果表明,千人个人合作网络中确实存在“三元闭包”机制。这验证了假设2。

| 表 4 “千人计划”学者跨国学术社会资本转移变量取值表 |

我们使用符号检验比较T2和T4系数的不同。如表 5所示,T2系数显著小于T4系数。这表示“千人计划”学者更多的建立了归国后新合作的国外作者和国内作者间的合作关系,即归国前已有资本的转移效率不如新获取资本的转移效率。这暗示学术社会资本的转移与时间相关,新获得的学术社会资本更容易转移;已有资本随着维持时间的增长,维持资本的成本会变高,成本过高时“千人计划”学者会被动或主动的放弃该资本。这验证了假设3。

| 表 5 “千人计划”学者T2系数与T4系数比较 |

具体来分析,可能是因为“千人计划”学者归国前的合作者往往是在国外的学生、老师或者同事,许多人已经有自己独立的课题组或不再进行学术研究,具有自己的合作者网络;空间和时间上的距离会造成维持联系成本的增长,而合作关系属于强联系,维持成本会更高,因此,维持资本的情感性交往会大量减少。另一种可能是,这些归国后新的国外合作者并不“新”,他们与“千人计划”学者在归国前存在合作之外的联系,而这种联系在归国后转变为合作关系。与转移已有社会资本相比,因为地位对等的原因,新获取社会资本的转移往往是双向的,不但有利于国内研究者进入国外学术圈,也有利于国内的学术成果更好地传播到国际学术圈。

研究也发现,CC2013要小于CC2007(Pr=0.0318),CC2007的聚簇数量与CC2013的聚簇数量并无明显差别(Pr=0.3323)。这表明,“千人计划”学者回国后的合作网络更为稀疏,但圈子并无明显分化。这可能是因为社会资本的增加降低了其聚集系数,但因为资本转移的存在,其聚簇数量保持稳定。研究也检验了回国后任职机构是否与毕业母校一致是否会影响归国后资本积累和资本转移效率,但结果不显著(Pr=0.8589,Pr=0.4247,Pr=0.8014)。

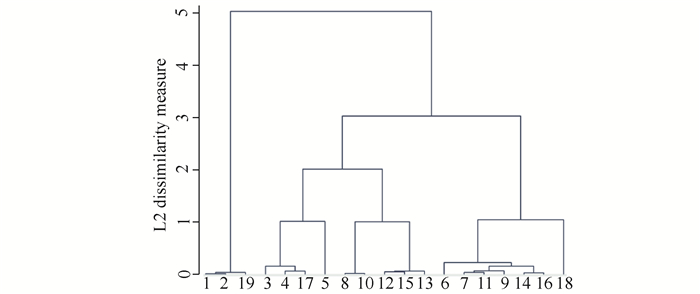

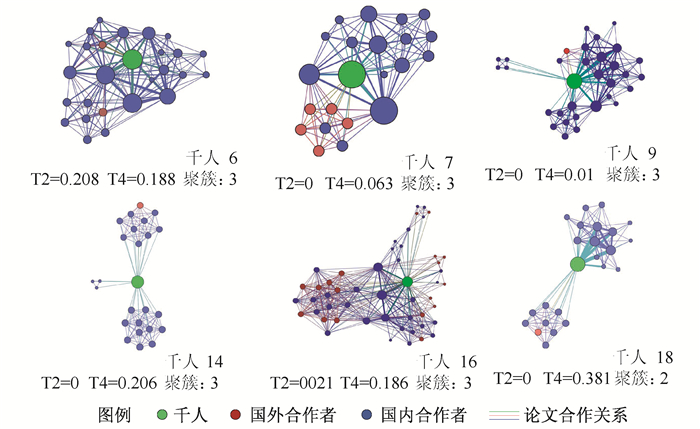

(三) 网络聚类与可视化讨论在假设得到验证之后,笔者继续通过数据可视化对学术社会资本转移这一过程进行探索性的研究。首先通过未加权类间平均的聚类方法,根据“千人计划”学者在T2系数、T4系数和聚簇数量上的相似性将他们划分为不同的组别。聚类结果(见图 2)在相异度1上得到4个类别。

|

图 2 “千人计划”学者合作网络T2系数、T4系数与聚簇数量聚类结果 |

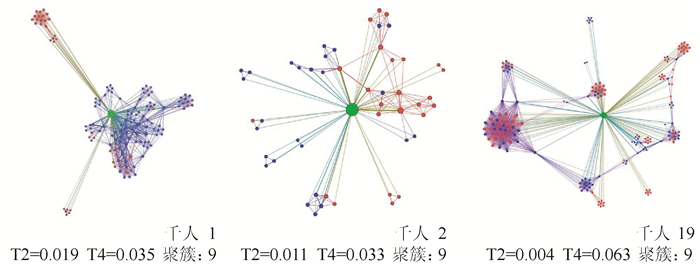

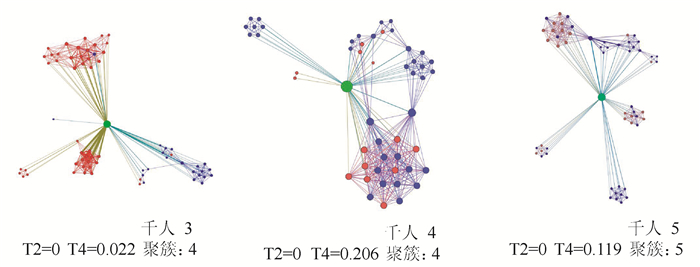

我们绘出19个“千人计划”学者合作网络的网络图,按照聚类类别进行分析。如图 3、图 4、图 5、图 6所示,居于中间按位置的黑色点是“千人计划”学者,黑度较深的点为国内作者,黑度较浅的点为国外作者。2点的大小代表合作关系的多少,线条粗细代表合作次数的多少。聚类1是聚簇数量最多、T2接近均值和T4较小的网络;聚类2是聚簇数量接近均值和T2为0的网络;聚类3是聚簇较多、T2和T4都较小的网络;聚类4是聚簇最少、T2和T4都较大的网络。聚类1中的“千人计划”学者依然具有明显的“桥”的位置,归国后的国外作者较少与国内作者合作。聚类2中的“千人计划”学者也保持着“桥”的位置,他们并未将国外的学术社会资本转移至国内。聚类3中的“千人计划”学者也具有“桥”的位置,他们的资本效果较小。聚类4的“千人计划”学者的聚簇数量普遍较小,表示他们逐渐失去了“桥”的位置,他们的资本转移效果最好。

|

图 3 “千人计划”学者合作网络,聚类1 |

|

图 4 “千人计划”学者合作网络,聚类2 |

|

图 5 “千人计划”学者合作网络,聚类3 |

|

图 6 “千人计划”学者合作网络,聚类4 |

1.“千人计划”学者积累的学术社会资本数量是不同的。对于网络规模较大的“千人计划”学者来说,即使T系数很低,其转移的资本也可能会较多。另外,聚簇数量也与资本转移有关,当聚簇较少的时候,即使国外合作者较少,国外学术社会资本也能广泛转移至合作者。

2.在有些网络中,度分布高的点除“千人计划”学者外,还有其他国内学者,他们可能是团队中的青年学术带头人,与网络中的其他作者有广泛合作。因此,他们的职业流动会造成大部分千人学术资本的再转移。当聚簇越少和网络规模越大时,这种转移的资本会越多。

3.有些“千人计划”学者依然保持“桥”的位置,但有些学者所处的网络已经不存在作为“桥”的行动者,这表明“千人计划”学者的资本转移效率并不相同,已失去“桥”位置的“千人计划”学者的学术社会资本转移效果更好。

在“桥”存在的网络中,同质性联系的现象比较普遍,国外作者多与国外作者合作。“三元闭包”的资本转移效应确实存在,但并不是很明显。

此外,不存在“桥”的网络中更容易出现信息级联现象。3聚簇是级联的阻碍,它会造成创新的障碍,使其难以进入聚簇内部(Easley and Kleinberg, 2010:573-577)。在学术界,这种创新可以是新方法、新思路等与学术相关的知识。而社会资本转移则有助于打破聚簇间的间隔,将多个聚簇融合为一个聚簇,有利于学术创新在国内外的传播。

“千人计划”学者合作网络按聚簇间的联系大致可以分为两类。在第一类网络中,聚簇之间存在较多联系,如图 3—图 6中千人19和千人12所示。第二类是聚簇之间没有联系,如图 3—图 6中千人14和千人18所示。前一类的网络表示“千人计划”学者已经打破了聚簇的分隔,失去了“桥”的位置。如果我们将其从网络中移除,该网络依然会保持全联通的状态。在第二类网络中,如果将“千人计划”学者移除,网络就不能保持全联通的状态。第一类的合作网络对创新的传播有更好的效果。

六、结论 (一) 理论意义本文用社会网络分析方法研究归国者学术社会资本跨国转移的机制,并用“同质性理论”、同群效应、类聚效应和“三元闭包”原理解释这一机制,还通过修正后的聚集系数对转移程度进行测量。研究综合不同的理论视角,详细解释了学术社会资本的建立和转移。资本的转移是通过在两个异质性群体内都具有同质性的资本持有者扮演“桥”的角色而实现的,而转移的完成则会逐渐使持有者失去“结构洞”的位置,这伴随着网络中聚簇的减少与聚集系数的增加,有利于学术创新的跨国传播。

我们发现,在资本的建立阶段,“千人计划”学者在归国后的短短数年时间内建立了超过在国外十几年的学术社会资本,这暗示在有尊师重道传统的中国,学术资本的建立更加容易和迅速。中国对“千人计划”学者的大力支持也是资本积累迅速的重要原因,这也意味着学术资本存在幂律分布的现象。

资本转移机制的关键在于“三元闭包”原理,实证结果证明,在合作网络中确实存在“三元闭包”现象。社会资本的转移是一个弱关系向强关系、间接关系向直接关系变化的过程。资本的转移更类似于无形的知识产权的复制,转移的完成并不意味着原资本所有者失去相应的联系,反而是转移者和被转移者都拥有该联系,这表明社会资本具有很强的正外部性。研究还表明,已有资本的转移效率远远不如新建资本的转移效率,这再次证实了情感性行动对维持资本的重要作用,提醒我们社会资本具有一定的时效性,存在折旧问题。

在研究方法上,对于高端归国者的研究使用了定量的研究方法。我们修正聚集系数的公式以使其可以测量资本的转移程度,并纳入反映个体国籍和时间差异的属性数据,考察了异质性个体间的闭合性。该思路同样可以应用于性别、身份等属性数据。

(二) 实践意义研究证明,“引智计划”具有非常重要的作用。“引智”不单单是引入个人的智力资本,更有意义的地方在于也引入了归国者的社会资本,因此会产生较大的正外部性。这也意味着,“引智计划”在“智”满足条件的前提下,也应该考虑归国者的“影响力”。而在建立千人退出机制时,也应该考虑“千人计划”学者的跨国社会资本转移效率,判断他们是否带来较多的社会资本,是否持续处于“桥”和“结构洞”的位置。

此外,我们还应该看到,“引智计划”兼具“引进来”和“走出去”的效果,即国内社会资本和学术成果的反向转移。一方面,归国者带来了国外学术界先进的经验和信息;另一方面,国内的研究人员也得到一个更好地与国外学术界对话的机会,可以将我们的研究传播出去。

模型提醒政策制定者,长期归国者与短期归国者在跨国学术资本转移上的效果可能存在较大区别。短期归国者虽然往往也具有“桥”的作用,但因为其国内的同质性不强,即与国内的联系往往较少或属于弱联系,因此难以打破聚簇间隔,引发学术创新的级联。

同时也应看到,“千人计划”学者往往处于“结构洞”的位置。处于该位置的人具有结构性优势,更容易产生创新(Burt,2004),但也可能会因为掌握信息优势而阻碍不同聚簇间的交往,这是政策制定者和管理者应该考虑的问题。另一方面,因网络规模的扩大,归国后的“千人计划”学者的影响范围更大,可以更广泛地传播自己的学术观点。因此,“千人计划”为“千人计划”学者提供了丰富的资源,能够帮助提高其社会资本和影响力,对国家和“千人计划”学者来说这是一个双赢的结果。

总之,为提高归国者学术社会资本转移的效果,政府的“引智计划”应该考虑资本转移效率,增加归国者的合作网络规模,降低合作聚簇密度,同时培养团队内的青年学者。

(三) 研究限制和未来研究方向本研究也有以下局限:

第一,囿于数据获取等原因,无法获取除合作网络之外的个人网络。作者合作网络虽然是绝大部分学术活动的最终结果,但并不能涵盖所有的跨国学术活动。例如,除论文合作外,归国者还会带来交流访问、联合培养等其他非正式的学术机会,这些都无法完全在T系数中得到反映。因此,T系数实际上是对资本转移的保守估计,这也意味着在严格条件下关于资本转移的假设得到证实。当放松条件,纳入其他合作方式时,假设依然能够得到验证。关于论文合作网络的适用性和局限性可以参见纽曼(Newman,2001)的文章。

此外,个人中心网使我们难以从整体网视角进行分析,这会造成研究的两种局限。一是无法考虑间接关系的闭合,二是无法区分网络中的其他合作者在与“千人计划”学者进行合作前是否进行过合作,如果合作过,这个效果就不属于“千人计划”学者的资本转移,如果相反,则是新的合作者将“千人计划”学者拉入合作网络。4T2系数的国内外作者具有三类异质性:空间的、时间的和文化的异质性。T4系数的国内外合作者具有空间和文化上的异质性。这些异质性在理论层面能保证合作者之间难以存在合作关系。我们期望未来的研究可以搜集归国者的其他学术活动,从多层网和整体网的角度分析“千人计划”学者的合作网络。

第二,研究缺乏一些属性数据。比如,因未纳入合作文章所属期刊的影响因子,无法定义每一条关系的具体特征。我们也无法在统计上提供T2系数与T4系数差异的原因。希望未来的研究可以对因果机制做出确定的分析。

第三,因为数据所限,研究结果可能存在“弃真”的现象。“弃真”在于本文并不考虑回国前合作网络中的中国姓名,但有可能这类中国姓名是在国外高校或研究机构任教的华人。因为无法进行分辨,为避免纳伪,我们将其排除在外,但这样可能会低估归国者的跨国资本转移能力。

第四,本文作为研究对象的“千人计划”学者仅有19人,而且都处在生命科学领域。虽然样本的选取经过严格的数据清洗过程,同学科避免了学科异质性对研究结果的影响,但也带来了研究结果的外部效度问题,希望未来研究能够涵盖更多的样本和学科,进一步验证结果的可靠性。

1.聚簇(cluster)指簇内联系(或密度)远远大于簇间联系(或密度)的子网络(Blondel, et al., 2008)。

2.作者同时提供彩色图片,有需要的读者请联系作者索取。

3.信息级联(Information Casacade)是指在特定的网络结构下,对创新的采用从初始节点散布至全网的连锁过程(Kempe, et al., 2003)。

4.感谢匿名审稿人为我们指出这一点。

| [] |

边燕杰. 2006. 社会资本研究.

学习与探索, 11061106(2): 39.

|

| [] |

边燕杰, 等. 2012. 社会网络与地位获得. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

程莉, 吴广印, 王鑫. 2014. 合著网络中的社会资本及其影响分析——以情报学领域为例.

情报杂志, 11061106(7): 86-90.

|

| [] |

董洁林. 2013. 天生全球化"创业模式探讨:基于"千人计划"海归高科技创业的多案例研究.

中国软科学, 11061106(4): 26-38.

|

| [] |

李黎明, 张顺国. 2008. 影响高校大学生职业选择的因素分析基于社会资本和人力资本的双重考察.

社会, 28(2): 162-180.

|

| [] |

林南. 2005. 社会资本——关于社会结构与行动的理论. 海人民出版社.

|

| [] |

陆道坤, 白勇, 朱民. 2010. 海外高层次人才引进问题与对策研究——基于10所高校"千人计划"入选者的分析.

国家教育行政学院学报, 11061106(3): 53-57.

|

| [] |

吕涛. 2011. 社会资本与地位获得简单与复杂的因果机制和因果联结.

社会, 31(3): 200-223.

|

| [] |

马万华, 麻雪妮, 耿玥. 2013. 千人计划"学者回归的动因、学术优势与挑战.

清华大学教育研究, 34(1): 94-97.

|

| [] |

孙晓娥, 边燕杰. 2011. 留美科学家的国内参与及其社会网络.

社会, 31(2): 194-215.

|

| [] | |

| [] |

张文宏. 2003. 社会资本:理论争辩与经验研究.

社会学研究, 11061106(4): 23-35.

|

| [] |

赵延东, 罗家德. 2005. 如何测量社会资本:一个经验研究综述.

国外社会科学, 11061106(2): 18-24.

|

| [] |

Al-Qaheri, Hameed, Soumya Banerjee, and Goldina Ghosh. 2013. "Evaluating the Power of Homophily and Graph Properties in Social Network: Measuring the Flow of Inspiring Influence Using Evolutionary Dynamics. "Science and Information Conference (SAI). London: 294-303.

|

| [] |

Barabậsi A, Jeong H., Néda Z., Ravasz E., Schubert A., Vicsek T. 2002. Evolution of the Social Network of Scientific Collaborations..

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 311(3-4): 590-614.

DOI:10.1016/S0378-4371(02)00736-7

|

| [] |

Bian Yanjie. 1997. Bringing Strong Ties Back in: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China..

American Sociological Review, 62(3): 366-385.

DOI:10.2307/2657311

|

| [] |

Blondel Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, Etienne Lefebvre. 2008. Fast Unfolding of Communities in Large Networks..

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 11061106(10): 1008.

|

| [] |

Borgatti Stephen P., Candace Jones, Martin G.Everett. 1998. Network Measures of Social Capital..

Connections, 21(2): 27-36.

|

| [] |

Burt Ronald S.. 2000. The Network Structure of Social Capital..

Research in Organizational Behavior, 11061106(22): 345-423.

|

| [] |

Burt RonaldS.. 2004. Structural Holes and Good Ideas..

American Journal of Sociology, 110(2): 349-399.

DOI:10.1086/421787

|

| [] |

Cannella AlbertA., Ann McFadyen M.. 2013. Changing the Exchange: The Dynamics of Knowledge Worker Ego Networks..

Journal of Management, 19(2): 260-276.

|

| [] |

Cassi Lorenzo, Andrea Morrison, Anne L.J.Ter Wal. 2012. The Evolution of Trade and Scientific Collaboration Networks in the Global Wine Sector: A Longitudinal Study Using Network Analysis..

Economic Geography, 88(3): 311-334.

DOI:10.1111/ecge.2012.88.issue-3

|

| [] |

Coleman James S.. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital..

American Journal of Sociology, 37(5): 95-120.

|

| [] |

Easley David Jon Kleinberg. 2010. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World. New York: Cambridge University Press..

|

| [] |

Eslami Hamidreza, Ashkan Ebadi, Andrea Schiffauerova. 2013. Effect of Collaboration Network Structure on Knowledge Creation and Technological Performance: The Case of Biotechnology in Canada..

Scientometrics, 97(1): 99-119.

DOI:10.1007/s11192-013-1069-6

|

| [] |

Granovetter Mark S.. 1973. The Strength of Weak Ties..

American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.

DOI:10.1086/225469

|

| [] |

Kandel Denis B.. 1978. Homophily, Selection, and Socialization in Adolescent Friendships..

American Journal of Sociology, 84(2): 427-436.

DOI:10.1086/226792

|

| [] |

Kempe, David, Jon Kleinberg, and Éva Tardos. 2003. "Maximizing the Spread of Influence through a Social Network. "Proceedings of the ninth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, ACM: 137-146.

|

| [] |

Kerr William R.. 2008. Ethnic Scientific Communities and International Technology Diffusion..

The Review of Economics and Statistics, 90(3): 518-537.

DOI:10.1162/rest.90.3.518

|

| [] |

Kossinets Gueorgi, Duncan J.Watts. 2009. Origins of Homophily in an Evolving Social Network..

American Journal of Sociology, 115(2): 405-450.

DOI:10.1086/599247

|

| [] |

Latapy Matthieu. 2008. Main-Memory Triangle Computations for Very Large (Sparse(Power-Law)) Graphs..

Theoretical Computer Science, 407(1): 458-473.

|

| [] |

Levin Daniel Z., Helena Barnard. 2013. Connections to Distant Knowledge: Interpersonal Ties between More-and Less-Developed Countries..

Journal of International Business Studies, 44(7): 676-698.

DOI:10.1057/jibs.2013.28

|

| [] |

Liu Xiaohuis, Lu Jiangyong, Igor Filatotchev, Trevor Buck, Mike Wright. 2009. Returnee Entrepreneurs, Knowledge Spillovers and Innovation in High-Tech Firms in Emerging Economies..

Journal of International Business Studies, 41(7): 1183-1197.

|

| [] |

Newman M.E. 2001. The Structure of Scientific Collaboration Networks..

Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2): 404-409.

DOI:10.1073/pnas.98.2.404

|

| [] |

Portes, Alejandro. 2000. "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. "In Knowledge and Social Capital. Boston: Foundations and Applications, edited by Eric L. Lesser. Woburn, MA: Butterworth-Heinemann: 43-67.

|

| [] |

Rapoport Anatol. 1953. Spread of Information through a Population with Socio-Structural Bias: I. Assumption of Transitivity..

The Bulletin of Mathematical Biophysics, 15(4): 523-533.

DOI:10.1007/BF02476440

|

| [] |

Saxenian Annalee. 2002. Silicon Valley's New Immigrant High-Growth Entrepreneurs..

Economic Development Quarterly, 16(1): 20-31.

DOI:10.1177/0891242402016001003

|

| [] |

Saxenian Annalee. 2005. From Brain Drain to Brain Circulation: Transnational Communities and Regional Upgrading in India and China..

Studies in Comparative International Development, 40(2): 35-61.

DOI:10.1007/BF02686293

|

| [] |

Schelling Thomas C.. 1971. Dynamic Models of Segregation..

Journal of Mathematical Sociology, 1(2): 143-186.

DOI:10.1080/0022250X.1971.9989794

|

| [] |

Schich Maximilian, Chaoming Song, Yong Yeol Ahn, Alexander Mirsky, Mauro Martino, Albert-László Barabási, Dirk Helbing. 2014. A Network Framework of Cultural History..

Science, 345(6196): 558-562.

DOI:10.1126/science.1240064

|

| [] |

Sinn Elizabeths. 1997. Xin Xi Guxiang: A Study of Regional Associations as a Bonding Mechanism in the Chinese DiasporaThe Hong Kong Experience..

Modern Asian Studies, 31(2): 375-397.

DOI:10.1017/S0026749X00014347

|

| [] |

Sosa Manuel E.. 2011. Where do Creative Interactions Come from?The Role of Tie Content and Social Networks..

Organization Science, 22(1): 1-21.

DOI:10.1287/orsc.1090.0519

|

| [] |

Tejada Gabriela, Vitalie Varzari, Sergiu Porcscu. 2013. Scientific Diasporas, Transnationalism and Home-Country Development: Evidence from a Study of Skilled Moldovans Abroad..

Southeast European and Black Sea Studies, 13(2): 157-173.

DOI:10.1080/14683857.2013.789674

|

| [] |

Watts Duncan J., Steven H.Strogatz. 1998. Collective Dynamics of 'Small-World'Networks..

Nature, 11061106(393): 440-442.

|

2015, Vol. 35

2015, Vol. 35