中国改革开放后医疗体系受市场化影响越来越深,造成越来越多的“医疗化” (medicalization)1现象,如世界卫生组织(WHO)的调查报告声称,中国在2007年10月至2008年5月间的剖腹产率高达46%,为世界第一,而WHO对剖腹产率设置的警戒线仅为15%。2另外,在中国,无论大小病都输液的现象也很普遍,2009年全国使用了约104亿瓶输液,以13亿人口计算,每人平均输液约8瓶,远高于国际水平。3诸如此类的“医疗化”现象,媒体或社会学界已出现批判,但却欠缺理论层面的讨论。从西方的情况来看,早在20世纪六七十年代,许多学者就提出了“医疗化”这个概念来批判医疗权力的扩大,甚至发展成相应的理论。随着时间的演变,“医疗化”衍化为以下几种不同层面的意义:

第一,在知识与疾病认识论层面,医学知识扩张对疾病或不健康的定义,非医疗问题或违反社会规范的偏差行为以医疗问题的方式来定义与治疗,如多动症、强迫购买症等疾病的界定。这使原先不是症状的身体现象都变成了症状(Freidson, 1970)。

第二,在医疗体制的层面,医疗化论者批判医疗体制的官僚化、科技与医药产业过度泛滥、专业垄断、决策权过于集中、将生命与社会问题归为为医疗问题,使医疗变成管理社会的体制,对临床、社会、文化造成反效果,如过多的手术与药物摧毁身体自愈能力、医疗主宰生老病死的经验,扼杀人们学习面对疾病、生命议题的能力(Illich, 1975)。

第三,在医疗专业扩权与社会治理上,医疗体制将原本被视为宗教、社会层面的问题,转为医疗定义下的疾病,由药物或医疗机构对人进行管控。如中世纪那些被烧死的女巫或疯癫者,到了当代便由医学来定义出“病症”或“偏差者”(如“反社会人格”、“边缘性人格”等),并用药物(甚至是电击)来治疗。或者以健康、公共卫生之名,藉科技、政策与药企的复合体制,行使社会治理、牟取利润,甚至以医疗意识形态消弭对潜在社会问题的批判与冲突(Zola, 1972)。

第四,在个人层面,医疗由原先的疾病治疗,扩大为牵涉生存各层面的生活形态医疗,它成为个人社会认同与存在的基础,也成为行动者解决具体困难的策略(McKevitt and Morgan, 1997)。

以上四种定义有一个共同的形式定义,也是本文采用的“医疗化”,即民众无论是出于被医师或医疗体制所迫还是出于自我甘愿,最终接受自己原先不是病人却成为病人、或接受自己可能成为“潜在”病人的认知,甚至愿意接受医疗监控或进行医治行为。毕竟医疗化最终的对象是民众,原先此人可能不是病患却变成病患(或“潜在”病患)。这与上述解释,如医疗知识扩张、医疗专业权威、或民众自身认知等皆有关联。本文采用这一形式定义预留了解释实质状况的复杂性,4但却又可涵盖本文的分析架构下所欲勾勒的医疗化现象。基于这一形式定义,本文的目的在于结合霸权理论提出一种全球观点的分析架构,以探讨新自由主义全球化与医疗化之间的关联性。

为何要讨论新自由主义与医疗化的关联呢?在20世纪六七十年代的医疗化论述较集中在批判医疗供给面(即医师权力、医疗体制与医疗知识的社会控制)之宰制,直到20世纪80年代后新自由主义逐步全球化,医疗市场化的加剧扩延到医疗需求面的医疗化,即民众因自主健康管理而甘愿医疗化的现象(下面将详细展开分析)。“医疗化”(medicalization)一词最早是由萨兹(Szasz, 1963, 转引自Freidson,1970:250-1)在批判精神医学中的问题时首先使用,20世纪70年代迅速发展为对医疗体系的整体批判,时间上固然早于20世纪80年代后撒切尔和里根逐步推动的新自由主义全球化,然而,如同医疗化的研究权威康拉德提到的一个有趣现象,随着经济形势的发展,医疗化从以医生为单一动力源逐渐转变成由医生、大型药企、生物技术和各种消费者组织等多元动力的合力所推动(Conrad,2007)。我们不得不还进一步追问,这样的情形何以会发生?究竟怎样的结构性因素导致它如此发生?而这个结构性因素又是通过怎样的运作来形构医疗化的?

康拉德(Conrad,2007)提及的美国社会医疗市场化加剧的问题,多半是20世纪八九十年代后所发生的个案(这正好是新自由主义推广到全球的时期),如他提到多动症、女性的生理过程(如经前期综合征、怀孕、生育等)、男性的生理机能(如更年期、谢顶、勃起障碍、雄性荷尔蒙水平下降、脱发等),这些原本是自然生理现象,现在却纷纷成为医疗化的对象,并伴随产生了巨大的市场需求。另外,生物医学技术可延缓衰老进程、或以人类生长荷尔蒙提高运动员成绩等医疗化结果,对消费者和生物技术公司都充满了吸引力。康拉德还顺带提及了一些医疗化的全球化现象,就是医疗化随着跨国医药营销、经济、医疗科技的发展等也扩散至更多的国家(Conrad, 2007)。他的分析提醒我们,医疗化离不开市场化的资本主义运作模式,只要有市场,就会驱动人透过医疗行为获利。在福利国家,医师试图通过更多的医疗手段图利是主要的医疗化形式,但是,因医师权力在逐渐注重医疗人权的氛围下受到节制后,新形态的医疗化渐渐过渡到由医生、大型制药公司、生物技术革新和各种消费者组织等多元动力的合力推动的阶段(Conrad, 2007)。可见,新的资本主义形态构筑着新形态的医疗化。本文认为,这个关键的因素就是新自由主义。

然而,有关全球的“医疗化”现象与新自由主义全球化关联性的研究,不论在国内与国外都存在某些不足。就国内而言,虽然有些农村仍有医疗缺乏的状况,但从整体上说,医疗化已产生,如剖腹产、减肥医疗的盛行等。尽管如此,国内关于医疗化的论述却不多(鲍磊,2010; 刘仲翔, 2010; 韩俊红,2011),比较系统的介绍是韩俊红在2011年第3期《社会学研究》的文章“解读彼得·康拉德《社会的医学化》”,此文简介康拉德的著作,但并没有系统分析医疗化产生与新自由主义的关联。

在国外的研究中,以全球观点探讨医疗化形构的系统性研究也比较缺乏。西方关于“医疗化”的文献,如前,主要源于萨兹对精神医学的批评,他认为精神疾病是被精神医学所制造出来的,因精神疾病的症状是主观的、取决于社会规范,并不像生理疾病可以被验证与检验,因此精神疾病不是“病”,不应该以医学观念去看待或治疗。这类“反精神医学”的论述批判了精神医学及医院体制的宰制性(杨锃, 2014)。到20世纪70年代,则发展为对其他医疗体系的整体批判。80年代起,福柯的社会建构观点逐渐受到西方学界重视。一些研究者,像康拉德等,便从社会建构论的角度,以许多实例探讨了对偏差定义机制的变化,如他们以儿童被医疗化为例,指出心理学家基于了解社会问题的出发点,对社会进行了大规模的儿童精神研究并标示疾病,多动症儿童便是其中一例(Conrad and Schneider, 1985)。恩茨(Illich,1975)与佐拉(Zola, 1972)则将焦点集中在医疗专业体制的垄断,认为技术发展与官僚化的过度膨胀是造成医疗体制控制社会的因素。尤其是恩茨认为医疗体制不断扩张、科技过度泛滥会让人们失去面对疾病、健康问题的能力,使人过度依赖医学,反而在健康与生活上受害,过多的手术与药物也摧毁了人的自疗能力,更进一步扼杀了人们面对生命的经验与能力,医疗支出同时也成为个人与国家财政的重担。此外,女性主义者重视探讨父权体制对女性身体被医疗化的作用,如埃伦赖希等(Ehrenreich,1974)认为诸如生育科技将生育过程疾病化过程是父权体制控制女性身体、抹杀女性经验的表现。麦肯雷(Mckinlay,1979)更以商业体制(如不健康的食品、烟酒工业)作为致病源来讨论医疗化,他认为这种商业结构是医疗体系得以蓬勃发展的基础。总之,上述一些学者皆从不同角度解释“医疗化”的发生。

在所有关于医疗化问题的研究中,康拉德(Conrod,2007)以概念层次、机构或制度层次、医生与病人互动层次来分析医疗化。然而,与之前所涉及该主题的学者相似,康拉德通常以检视自己国家作为研究个案,较少集中探讨影响医疗化的全球性宏观因素,或即便有提及全球化的状况,也只是泛泛之谈,并没有系统地处理全球的医疗化现象与新自由主义之间的关系,也没有系统地探讨全球经济体制究竟透过怎样的运作方式来促成医疗化或达成医疗化的转变。

鉴于上述研究的局限,本文将对全球的医疗化状况与新自由主义的关联做出解释,并提出一个基于全球观点的霸权分析架构。本文的主旨在于提醒读者,研究中国的医疗化问题无法离开全球化的背景,因此,探讨新自由主义与医疗化的关联将是系统研究中国“医疗化”问题的重要基础。

一、新自由主义与医疗化关联的分析架构当今的全球化发展与新自由主义有极大关联。自20世纪70年代末起,以英美为首的经济治理形态新自由主义成为经济全球化的主导力量。它主张自由贸易、解除金融管制、效率优先、利润最大化、反对国家干预、私有化、国家与企业或非政府组织发展公私伙伴关系、解除国家与社会对市场的规约、瓦解市场的社会镶嵌性、松动正式劳动契约、鼓励弹性生产等。这套体制随着WTO的规范而成形,已普遍影响了各国的发展。由于关于新自由主义的文献庞杂,在此首先需要界定本文所要表述的“新自由主义”所指为何。本文采用部分哈维(Harvey,1990)与杰索普(Jessop,2002)所提新自由主义全球化的特性作为对新自由主义的“形式”界定,其特性包含后福特主义的弹性积累、竞争力论述、公私伙伴关系、消费社会等。这些特性都会对医疗化产生影响。

首先,新自由主义的产生是为了改革以前福特主义大规模生产与机械化管理的僵化现象,企业倾向实行弹性积累的改革,此弹性生产所强调的是及时生产和外包制,并且透过世界性的地理分工以整合资本主义积累的体系(Harvey,1990)。其对劳动市场结构造成彻底的重构;雇主常会推动更具弹性的工作制度与劳动契约,因此会企图减少全时员工的雇用,而增加雇用弹性工时、部分工时或临时性派遣的劳工,或转包的工作安排。在此状况下,员工被期待能适应更具弹性、地理上可流动的工作(Harvey, 1990)。如此发展的结果是全时、追求职业生涯及长期支薪的劳工数量越来越少;劳工短期化的形态增多,处于容易面临失业及更多不安稳的状况之中(Jessop, 2002)。这种工作型态使民众的疾病形态发生转变,特别是精神疾病(如抑郁症)的增加,相应地关于精神疾病的建构,包含新精神疾病的命名与相关药物的发明,也在新自由主义不断盛行的同时如火如荼地得以发展。另外,跨国/区流动衍生的疾病问题,如流行病(像禽流感或SARS)的传染风险因跨国人员流动而增加,这都与强调跨国流动的新自由主义弹性积累有关,这也会带动医药体系对疾病的新界定与控管,并投入资本进行研究或定义新疾病。跨国药企也因弹性积累更多地在海外设厂,以取得廉价劳力、人体实验或相关的制药天然资源,来方便资本积累,这改变了以往大多数临床试验在学术性的医学中心进行的状况,而由于新自由主义的推行,使此成为一种以全球为范围,多中心协调的产业。以上这些都为医疗化提供了物质基础。

其次,新自由主义非常强调“竞争力”的逻辑,强拉国家进入国际竞争体系,以自由贸易规范,透过国际组织(WTO、IMF)与国际法规运作。竞争力牵涉更广泛的对象,不仅在宏观经济层面,也在经济层面以外,竞争力规范普及到了管理、地方政府、大众媒体及学术、医疗领域,其中国家扮演着关键角色。国家在强化“竞争力”上致力于提升创新能力、技术能力及科技转移等,以便尽可能让更多厂商从中得益。事实上,即使在新自由主义的经济体中,许多成长的部门也非常注重知识密集与资本密集,并且需要广泛的合作。这些需求被日益增加的空间涵盖范围及竞争速度所强化。假如先进资本主义经济体想要维持就业与成长,它们便面临提升技术位阶及专门从事新核心技术的压力,因而面临基于低成本、低阶技术及高科技的新兴工业化国家所带来的日益增强的压力,先进国家的持续成长与就业便依赖于不断地向更高技术位阶移动。而当新兴工业化经济体开始遭遇更新一级的新兴工业化国家挑战时,它们也面临技术升级的压力。这就反映出了全球层级上竞争压力的强化(Jessop, 2002)。

为此,国家推动知识商品化,将知识与智识劳动者整合到生产中。这反映在国家对于训练知识劳动者及终身学习的重视,使国家更普遍地转型成为知识经济与信息社会。因此,国家介入改造大学研究,以便使研究能够与企业现有的需求更为密切地结合,并且鼓励透过执照许可、合伙、科学园区、生技园区等方式来管理或利用知识财产。国家在私有领域及第三部门中推动这些策略,形成公私伙伴关系。国家积极推动的新科技包含信息通讯科技、制造技术、纳米科技、生物科技、光电科技、基因工程、海洋科学技术、新材料科学与生技制药等(Jessop, 2002)。因此,在新自由主义基于资本积累的逻辑下,国家有意引导医药产业,会促使更多医药生产与服务进入研发领域,知识密集型的医疗研发机构的进入更为全面地推进并发展与健康相关的研究,大量的量化统计、医疗论文、实验等科研成果纷纷推出,随之就不断地产生新的医疗话语、新的疾病建构及新的健康概念。

此外,国家教育民众的论述也开始转变,更强调“创新”、“弹性”及“企业家精神”。且从原来主张以终身就业权利为中心,转向国民有义务进行技能再培训、终身学习以确保劳动者具有工作适任能力与弹性,终身饭碗不再被保证,人们在观念上被要求转化为冒险进取的个体(Jessop, 2002)。这意味着新自由主义试图通过强调个体自我负责的观念来强化“竞争力”,在医疗话语上转变为强调自主的健康管理,个人只有管理好自己的身体才能有生产力与竞争力的观念逐渐深入人心。

最后,新自由主义改变生产形态后,消费社会随之产生。如哈维(Harvey,1990)所分析的,后现代文化处于新自由主义发达的阶段,也由于交通运输手段的提高与信息科技的进步,时空压缩的感受比以往更为强烈,使得资本可以快速周转。而生产周转时间的加速,也需要快速的交换与消费来配合。因此,就消费层面而言,大众(相对于精英)市场的时尚相当风行。商品在高度竞争的商业与强调时效的逻辑下形成多元化是新自由主义消费市场的常态,因而民众消费的欲望大大增加。医疗产业更是赢利丰厚,因为民众会自愿地不断消费医疗商品与服务直到身体达到健康为止。时尚的产生和审美观的蜕变在医疗方面也相应的产生新的形态,如过去不曾有过的减肥医疗、医疗美容、生活形态药品等。换言之,药企与医疗服务者不断创造需求(如减肥或性功能障碍的药物与治疗),且消费者不断愿意消费是扩大资本积累过程得以持续的一个重要条件。这些现象都是在消费社会下形成的新形态医疗消费。

以上所述的诸多特性,包含后福特主义的弹性积累、竞争力论述、公私伙伴关系、消费社会等,即是本文所界定的新自由主义全球化的属性,这些发展皆与20世纪80年代里根与撒切尔执政期间使新自由主义在国际经济组织上逐步制度化有关,这使得相关各国被强行纳入这套经济生产体制,WTO会员国更是受其规范制约,要求必须在自由贸易上有更多的调整。新自由主义因而促使政治、经济与社会各层面进行调配,由此产生了以由上而下、由下而上,或多方面包抄的方式所促发的医疗化。

需要说明的是,笔者对新自由主义全球化的定义是“形式”(form)的而非“实质”(content)的,也就是全球都遭遇这种新自由主义的“形式”特性,至于各国如何应对,则会呈现出不同面相。如以福利模式而言,各国都遭遇新自由主义全球化“形式”的冲击(跨国流动、弹性积累、短期工、失业率高等),但却会呈现出如艾斯比-按德森(Esping Anderson,1990)所提的自由主义模式(英、美)、保守社团主义模式(德、法)、社会民主主义模式(北欧)等不同的应对类型。亦即,新自由主义全球化是各国(地区或各经济体)共同面对的“形式”,至于此“形式”在各国(地区)如何形成具体的“实质”,却会因各国(地区)的脉络而不同。

之所以作出这样的界定,是出于本文为勾勒全球特性这一目的的逻辑必然。若只从“实质”定义出发认定没有“纯新自由主义”,其论证就只能在“在地性”中打转,无法放宽到全球视野中进行论证。但请注意,本文也并非认为有“纯新自由主义”,而是认为需要给新自由主义全球化作一个“形式”的界定,然后许可在地的“实质”有不同应对新自由主义的方式或不同版本的新自由主义,这才能中肯地兼顾全球(“形式”)与在地(“实质”)的复杂性。事实上,后福特主义的弹性积累、竞争力论述、公私伙伴关系、消费社会的“形式”特性,正是捕捉新自由主义在全球的共性,并依此共性展开论证,才能将医疗化问题置于全球层次上来加以论证。

那么,新自由主义是如何与医疗化发生关联呢?这需要一些概念与分析架构来说明。首先,新自由主义全球化促使“经济支配”的情形发生,它与医疗化的加剧有关。所谓“经济支配”,即指商品关系被延伸到还未从属于积累逻辑的领域(如健康的商品化),使其活动被导向获利逻辑。而且,资本试图将寻求获利的逻辑强加于非商业的其他系统,如新自由主义式的健康卫生之“改革”使健康卫生的决策者变得更像企业,因而该决策者不只以健康卫生作为首要准则作出判准,也以其在财务上的影响作为判准,这使得健康卫生制度从属于(具有竞争力的)经济规则(Jessop, 2002)。同时,此“经济支配”的状况在医药体制内部与外部皆造成影响,且医药体系外的影响也会牵动医药体系内的运作。

其次,“经济支配”意味着新自由主义的整套市场化理念成为“霸权”。根据葛兰西(Gramsci,1971:169-170)的定义,霸权是指一种建立在被统治者的文化与制度基础之上的宰制形式,霸权者不是用强制力,而是塑造出一种让被统治者视为理所当然的观念,使其服从。当抗争及反对力量获得更多社会支持时,霸权者必须再调整其策略以便延长其宰制位置。考克斯(Cox,1987)将葛兰西的洞见更加细致地用于国际关系的分析,他考察世界秩序的方法,主要是在历史结构当中关注霸权存在与否。由于历史结构并非静态而是动态的演变过程,有鉴于此,他通过物质能力、制度和观念三者之间的辩证关系来呈现历史结构。物质能力包含生产的潜能,牵涉组织动员、财富和使用技术能力;制度是将问题处理程序化而建立的一套规则,制度化过程是巩固特定秩序的过程;观念则是一般人所接受的共识、规则或惯例,及特定团体的意识形态,若不同团体间意识形态歧异,将严重影响既存权力关系的正当性。观念的推行,可藉由价值观来劝服其他行为者的认知与行为,并创造出主流的价值形态,增进同辈间的压力,藉以强化霸权的影响力。若是制度、观念或者阶级之间偏好特定的秩序,这种历史结构则称为霸权结构。换言之,霸权之所以能形成,是因为有物质能力、制度与观念三方面的相互运作(Cox,1987)。

新自由主义之所以被看做霸权,可从三方面的运作来分析:在物质能力的运作上,各种(大型)企业(包含医疗、生技与制药产业等)在本国属支配阶级所有,政府也从这些资本家那里获得大量利益,不管是选举经费还是国家经济的提升,因此政府的政策在很多方面朝资本家倾斜。不只在本国,资本家还亟欲向国外开拓新市场,以解决国内市场逐渐饱和的问题,但国际资本流动的限制不利于国外投资,于是他们游说本国政府将资本自由流动的方案进一步拓展至国际,以便他们能在国外设厂,寻找廉价劳工,继续资本积累。在“制度”的规约上,霸主国透过世界银行(World Bank)、世界贸易组织(WTO)或国际货币基金(IMF)等制订的国际规范和各国的政策而逐步走向解除管制化与自由贸易的方向,以符合发达国家跨国企业向海外拓展的利益。就观念而言,新自由主义并不只是指强国对弱国的支配关系,还包含国家与非国家或个人等行为者在内的结构拥有对秩序本质的共同价值与理解,并将其视为理所当然,如人民与国家等行为者都受到竞争力、绩效主义、市场化等论述根深蒂固的影响,是一个由下到上对此观念的承认甚至奉行的过程。此三方面的配合已使得这股新自由主义浪潮成为全球性的趋势。

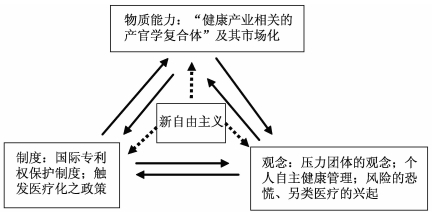

既然新自由主义已成为全球经济的“霸权”,它必然也在考克斯所提出的这三个形成“霸权”的要素中运作,即“经济支配”的影响透过此三要素的相互作用而在医疗体系内部与外部共构出“医疗化”现象。因此,要分析全球的医疗化状况,就必须讨论新自由主义霸权如何在物质力量、制度与观念三个层面影响并加剧医疗化(见图 1)。

|

图 1 新自由主义在物质能力、制度、观念上的运作及三者之交互作用图 |

在物质能力上,我们将讨论产(药企)、官(政府)、学(学术界)复合体之市场力量共同发展健康相关产业已成国际趋势。这正符合了新自由主义所发展的“公私伙伴关系”与各国竞相发展的主旨,从而提升了健康产业的“竞争力”,这也进一步促发了“医疗化”的问题。其次,在“制度”规约上,资本家透过游说本国向世界贸易组织承诺国际规范,使各国的政策逐步走向解除管制化与自由贸易的方向,以符合发达国家跨国企业(特别是医疗相关产业,如药厂、医疗服务、医疗器材产业等)向海外拓展的利益。我们将探讨国际专利权保护制度及触发医疗化政策如何加剧”医疗化”。再者,在观念上,我们将讨论民众受新自由主义影响而形成习以为常的观念及社会氛围,如某些压力团体因要强化“竞争力”而推动某种服药的观念,个人自主健康管理的盛行,风险恐慌的论述普遍化及另类医疗的兴起等氛围皆加剧“医疗化”。

虽然新自由主义因为深化经济支配的状况和在物质能力、制度与观念上的影响而加剧医疗化,但与此同时,新自由主义还会伴随多重演变,衍生出诸多可能性,使医疗化呈现多元的状况,而并不是呆板地导致特定的“医疗化”,或者说,某方面的医疗化被节制,但新形态的医疗化却产生。这样的演变是伴随着以下的共轭演变而产生的。

首先,如波兰尼(Polanyi,1994)所述,一是在于其内部的“双向运动”:“市场化运动”和“社会自我保护运动”。前者不断在社会关系中形构市场逻辑,甚至强使社会的运作环节更多地纳入商品化的运作中,新自由主义全球化恰恰加速了这个趋势。但后者却是对前者的反抗(如环保、劳工权、女权、消费者保护运动的抗争),这些反抗会出现在社会层面(如来自国内或跨国的公民团体、非政府组织及社会运动)或政治层面(如国家因应民意而干预市场,或第三世界国家基于反对剥削、诉求公平与人权的行动)中。基于保护病患的医疗人权,“去医疗化”在某种程度上也获得成就(后面将详述)。为此,市场固然常收编社会与政治,但它也必须不断地适应反市场化的抵抗来形构与之适应的市场经济, 即并非不遇阻力而可为所欲为。因此,我们有必要将这股反对力量及其实际努力纳入分析之中,并进一步探讨这股反抗力量为何无法取代新自由主义,由此分析新自由主义如何巧妙收编或应付此反抗,由此可以更深刻地探讨新自由主义的治理术与医疗化加剧的关联。

其次,新自由主义的治理术像福柯所探讨的权力概念那样,具有多种形态且渗透蔓延的路径;权力是生产的,而非压迫的,因而医疗化不再只是社会控制的压迫形式,也是个体主动建构新认同的附属现象。所以新自由主义将“权力的压抑性”转向“权力的生产性”,一方面,消费社会的兴起促发民众(医疗)消费的欲望; 另一方面,个体自主健康管理接合新自由主义生产力与竞争力的论述变成当代主流观念,如此产生个体甘愿医疗化的可能性(后面将详述)。由此而言,医疗化便不再是单向地调整医师权力的过程(权力的压抑性),而且也是民众接受健康风险论述而甘愿就医的产物(权力的生产性)。

再者,医疗新科技的物质能力也在资本积累与弹性积累中不断创新,虽然它们在某些方面改善了以往医师滥用传统医疗方式折磨病人的状况,但另一方面也产生新形态的身体监控技术,使人的身体更多暴露在量化指标的监控中。

诸如此类与新自由主义博弈的反抗力量及因新自由主义自身发展形成“去医疗化”或“再医疗化”的共轭演变皆促使医疗化呈现多元面向。我们在这些面向上所做出的说明,目的在于勾勒出此霸权建构过程是多元与复杂的,以免读者误解新自由主义形构医疗化只是由上而下的霸权建构。

二、新自由主义在物质力量、制度与观念中的运作 (一) 物质力量:“健康产业相关的产官学复合体”及其市场化药商(或医疗单位)、学界、政府等复合网络正是参与建构医疗化的重要行动者,它们之间有利益关系,且其利益又与新自由主义蔓延有关。在新自由主义全球化的趋势下,政府引导知识经济与新核心科技发展来做为经济扩张的力量,帮助提升技术和创新能力,形成新的公私伙伴关系,以便尽可能让更多厂商从研发活动所创造的新技术中获益,健康相关产业(如药企、医疗器材等)便是其中重要的支撑。为让健康产业成为提升竞争力的利器,官方不是单独发展,而是官方、学界、产业界形成一张复合网络带动健康产业发展。官方为增强经济竞争力而直接扶持企业或提出支持健康产业的政策,包含发展生物技术园区、给予厂商补贴、减税、土地租赁优惠协助厂商建厂、引入学界加入研发或技术援助、赞助研发经费,或透过公共研发投入知识生产,由此将学界与产业界结合在一起。就学界而言,也陆续放置了许多健康产业的研发单位,健康产品的众多企业也多依赖学界的研发成果,学界越来越强调向外筹募资金,通过从外界取得专利权、科技移转或承担研究园区顾问服务等不断深涉医疗化领域。因此,产官学复合体在全球化的竞合体系中被综合地形塑出来。

就健康服务的供给面而言,政府往往扮演重要角色。出于经济利益的考量,政府扶持健康产业、生物技术产业等以促进经济发展。就政府治理民众的立场而言,医疗能管控人民健康,以协助政府维护社会规范。就健康服务的需求面而言,社会各阶层健康消费本身就潜力无穷,人永远有健康的需求,且此需求会伴随人的终身。当国家鼓励产业发展,而产业极力促进商品化,民众极力消费,这一切为“医疗化”提供了充分的社会基础。产官学复合体也就为“医疗化”提供了社会建构条件。在此对复合体建构医疗化从以下五点加以说明:

第一,医疗专业增加了疾病的分类,并与社会控制一起推动了医疗化。量化的身体管理随着产官学复合体带动的医疗研发更广泛地得以拓展。换言之,国际生物技术竞赛格局的氛围、竞争力的强调,配合资本积累的运作逻辑,促使身体管理的研发更加发达,因此这也使得病名的分类、治疗的研发越来越详细;不只病名不断推陈出新,医疗研究者还列举出更多“潜在”的风险,将某病可能会发生的指标以量化方式罗列出来。如20世纪70年代后,医疗系统从病人的身体状况扩大到个人的生活圈,使日常生活医疗化。如此,一般人都可被视为“准病人”,如胆固醇是否正常,摄取的油脂是否健康,体重是否过重,血压如何,是否经常运动等问题。另外,由新形态社会事物所引发的新“症状”也被建构出来,如此方便政府进行社会控制,如新增的“网络成瘾”等病名,以进行行为矫正,这些皆作为我们健康与否的衡量指标。如此一来,产官学成为三方共赢的局面:政府可以透过此医疗化行为进行社会控制;医师、科技专家等自然成为社会控制的代理人、并从中获得经济利益;药商和医疗机构也可因此获益。医疗、市场与政府进行紧密的结合,在“医疗化”方面扮演着积极角色。

第二,医疗服务商品扩大化与医疗再专业化推动了医疗化。尤其近来兴起“生活形态医疗”5便是医疗服务商品扩大化的趋势。生活型态医疗一词衍生自治疗勃起功能障碍的伟哥(Viagra)和治疗肥胖的赛尼可(Xentical)这类药物。一旦某种困扰生活方式的生理障碍的生物医学原因或治疗方法被发现,某种特定生活方式的愿望通常会转为“透过医疗手段可以解决”的健康问题。这些源自个人生活形态的愿望或困扰的健康问题和医疗服务,构成所谓的生活形态医疗。这类新医疗型态的产生是消费社会在医疗场域的表现,如前所述,商品在高度竞争的商业逻辑下形成多元化是新自由主义消费市场的常态,这种新医疗形态也催生出巨大的医疗市场需求。

在生活形态医疗中,接受治疗的主要动机是生活形态愿望的迫切性,而非健康危害的紧急狀况。以肥胖者的社会形象为例,肥胖者被定义为潜在病患,是特定疾病(如糖尿病、高血压等)的高危险群,因而医疗服务提供商对肥胖问题进行医疗化论述,即赋予过重个体肥胖病患的生病角色。他们不仅只诉诸健康危害,甚至还诉诸肥胖者的社会污名(职场没人要、情场受挫等),因而肥胖被建构为损及职场、情场、亲密关系的主因,在重要的社会关系场域中是被贬抑的社会特征,并暗示医学减重与移除污名的关系,以刺激目标对象接受医疗服务或购买药物。其实,接受治疗者相对而言可能主要是健康消费者而非因病虚弱的病患,许多个人困扰就严格医学意义来说并没有健康危害(如婴儿肥)。

此外,医疗向日常生活世界扩张的同时,也将生活世界的特性和复杂性纳入医疗体系,随之引发医疗体系统内部的分化(如美容医学从皮肤科区分出来而再专业化,或肥胖医学形成再专业化的发展)。医药专业与病患消费者可以在专业自主性与使用者偏好两全的基础上相互选择,皆大欢喜。从治疗选择性的角度來看,这既是病患权益的体现,也是医药专业转向企业式行医的现象。

第三,医疗与生物技术产业的扩张亦推动了医疗化。过去传统的医疗化定义是将偏差行为视为疾病,而“生物医疗化”(bio-medicalization)是利用分子生物学的技术,对个人健康加以监测,例如,利用生化科技找出基因中的危险因子,希望利用药物或生物技术来解决基因排序中的问题,增进大众的健康,且也可能将现在社会上所面临的问题医疗化,如将酗酒、贫穷等问题归类于基因的问题。此生物科技市场化也催化了医疗化的发生(Conrad,2007:57)。特别是生物科技作为当代的朝阳产业,它的蓬勃发展正是在新自由主义推动的国际生物技术竞赛中所催生的。基因技术被用作治疗罕见疾病已成为当代医疗的研发趋势,而在这些研发背后是资本积累的逻辑,此逻辑更牵涉此医疗研发如何在世界各地取得人体实验,如何训练研发团队,如何获得政府优惠方案等弹性积累与产官学网络的问题。

另外,生物技术产业与医疗体系的发展将知识生产,如营养学、食品科学、流行病学、慢性病学、甚至中医观点等透过广告、传销、健康节目和互联网等推广至民众生活,形成“医疗—食物(保健品)/药物—产业复合体”。此复合体包含生技产业、制药业、食品业、医院、健保公司等,其发展与其话语权力的影响,在市场化运作下,对医疗化有很大的推进作用。

第四,医疗化的发动者不只是医疗专业本身,还有那些“发明疾病”并从中获利的行动者,也是医疗化过程的主要参与者,即药商与多重身份的专家。

药企常以扩大药物使用范围为策略,不断找出新的适应症;或先发明药物再发明疾病,如“女性性功能障碍”即是一种在所有人都还不知道要如何清楚定义该疾病之前,药物就已先行存在的情况之一(Moynihan,2003:45-47)。还有,药企常会发明“生活形态药品”与保健品,“生活形态药品”可界定为是那些治疗“非关健康或介于健康与安适间灰色地带的个人困扰”或“改变生活形态会比服药更有效的健康问题”的药物(许甘霖,2009:170),如减肥药。不仅药物,药企常会额外发展保健食品,因为它不需经反复的人体试验,所需的成本比药物低廉,因此研发不足以达成高药效的草药或化学剂,在通过对人体无害的检验下,就变成保健品,它常在可能具有疗效但无法明确表明有何疗效的暧昧状态下游走,并标榜着可预防某疾病的功能。这些消费也促成一种变相的“医疗化”。

此外,有些与药企关系良好的医学专家常具有多重角色的身份,包含医师、医学教育者、临床试验研究者、期刊出版相关者、讲师、药企顾问、专家、名人等,纷纷致力于以医学知识透过商业进入普通大众生活的努力,他们无疑是连接药企与医学专业进入群众生活的主要行动者。如费舍曼(Fishman,2004)曾指出,性专家名医像柏曼氏姊妹,他们通过上谈话节目(名义上主持)、女性性健康网站、出书面对公众等方式,唤起大家对女性性功能障碍及其治疗的关注,此疾病透过这个网络的炒作,相关药物因而被推广。这些人身兼多重利益,“营销”疾病、药品或观念,改变民众的认知,是推动医疗化的重要因素。这也说明专家不再限于实验与教学,而是更多与商业结合,同时药商也需要学界的参与以不断从研发中获益,新自由主义资本积累与竞争力的逻辑将他们结合在一起。

第五,医疗利益团体(如保险公司)愿意支付昂贵的药品费用,这也在一定程度上提高了昂贵药品的使用率,使人们能够更普遍使用某些昂贵药物,因而扩大医疗化(Conrad,2007)。保险公司作为医疗产业复合体的一环,常会促成病患更广泛地用药或就医,它常扮演着间接促进医疗化的角色。

医疗专业,生物技术研发(如生物技术产业或药企)与相关利益团体(保险公司等)是在市场逻辑下运作的。没有市场的运作,就难以驱动这些供给方获利并实现扩大再生产。而消费者愿意消费,通常是接受了具有科学话语说服力的信息,这就与医疗专业发生关联。所以,市场在供需之间具有实质的物质力量,能促使这个复合体不断运作下去,这也就无可避免地扩大了医疗化。而政府站在社会控制与节省政府成本的立场上,不再扮演有所作为的角色,而是与产业界和学界形成公私伙伴关系以共同提升产业竞争力。政府结合市场与专家话语,也涉入“医疗化”以达社会稳定。

(二) 制度层面:国际专利权之保护与医疗化的政策就制度层面而言,要讨论新自由主义在全球医药体系中的影响,必须讨论在国际与国家层面影响医疗化的制度。在此将主要讨论两个关键因素,第一是关于制药产业的国际专利权之保护;第二是关于促使医疗化的政策。

制药产业的国际专利权保护是跨国药企为拓展国外市场,透过母国在药物的国际贸易规范上制定新的游戏规则,这反映在WTO下的各类自由贸易协议原则上。譬如WTO架构下的TRIPS(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,《与贸易有关的知识产权协议》)要求会员国,无论其本国原来的情况或惯例为何,都必须给予创新药品至少20年的专利权。但是“创新”的定义在TRIPS协议中并不明确,这给各会员国留出了相当的自由裁量余地(张婷华、黄文鸿,2006)。此外,WTO将TRIPS协议定位为建立知识产权领域保护的最低标准,各会员国应该各自调整与修订各国内部的相关政策以符合TRIPS协议的规定。考虑到各国国情,TRIPS协议容许发展中国家与低度开发国家有10年的过渡期(即从2006年的限期向后延至2016年)来修正当地的有关药品的专利法规定(张婷华、黄文鸿,2006)。然而,TRIPS协议确立了保护知识产权的国际架构后,卫生福利议题与TRIPS协议之间的紧张很快就显现出来。因为自从该协议签订以来,跨国药企可以藉此协议挑战发展中国家的药物政策。

其实,国际制度中有一些“例外规定”及关于第三世界国家的医疗人权的声明可用来平衡“民众健康人权保障”与“跨国药厂追求经济利润”之间的冲突。在“例外规定”方面,若国家发生紧急状况,或“其他特别迫切情势”(如爆发禽流感的当事国无药可医),政府有权授权给相关机关合法使用受保护的专利,且并不需要专利拥有者的同意,可立即以强制手段取得制药授权,6此即“强制授权”(不过,在强制授权下,专利拥有者仍然应该得到一定的授权金,所以强制授权国还是要付给专利权所有者一笔合理费用)。另外,第三世界国家的医疗人权的声明主要体现在2001年WTO在卡塔尔的多哈会议中发表的“TRIPS协议与公众健康宣言”(Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health,简称多哈宣言)。7这份宣言主要强调WTO认知到许多发展中国家、低度开发国家所面临的公众健康问题,为了使这类国家有能力对抗严重疾病(如艾滋病、疟疾等),WTO赋予会员国一些弹性作法,即在不违背协议精神的前提下,保障该国民众的健康福祉与社会正义。此宣言发布之后,多数人认为TRIPS协议与落后国药品可用性的冲突问题可以获得解决。但在多哈会谈后,双边自由贸易协议(Free Trade Agreement,简称FTA)的数量和类型却开始增多,且这些FTA中有关专利保护的义务和规定多与多哈宣言的精神不符。

近来各国间大量签订的FTA,其中有些对于药品之知识产权的规定更甚于TRIPS协议(被称之为the TRIPS-plus under FTA),对药品的可及性(或药品价格)造成了更进一步的冲击,凸显出了专利制度过于保护跨国药企的特性。譬如,在TRIPS协议中,药品的专利保护期限是自申请日起20年;但在许多美国发起的FTA中,通常要求缔约的伙伴国延长专利期限,至于最多应该延长多久并没有明确规定。另外,专利强制授权门槛过高,对于无力负担高药价的国家,仍然无法取得强制授权来制造较低价的专利药物(林彩瑜,2004)。

在这些符合跨国药企利益的国际规范的背后,是跨国药企与其母国的共生关系,也就是说,一方面其企业为母国带来财富,另一方面母国在国际规范的制定方面发挥国际影响力,以确保其企业在国际上享有商业利益。跨国药企为维护市场上的利润,首先,间接透过游说母国/投资国(多为发达国家/制药先进国),要求其利用市场开放或经贸制裁等经贸谈判工具,逼迫发展中国家承诺放弃行使TRIPS的例外规定或接受自由贸易谈判中的TRIPS-plus规范;其次,跨国制药企业常会提出争端诉讼,但发展中国家往往没有能力承担诉讼的成本(王佳煌,2007)。再者,发展中国家对发达国家具有极大的贸易依赖性且希望跨国药企的巨额投资等,跨国药企却可藉由抽回本身于发展中国家的投资项目,以庞大的经济压力直接胁迫处于弱势的被投资国,以迫使其放弃为保障健康人权而对药物知识产权所施加的限制。

此外,全球用药的阶级极化的问题也逐步浮现。在全球市场竞争及药物知识产权保障的压力下,国家(尤其是发展中国家)并不一定具备足够能力与充分资源保障民众之药物使用权利。特别是发展中国家的公共部门往往无法提供充分且平价的药物给民众使用,这使病人不得不向药商购买较昂贵的药物。比如,根据联合国报告,在2001-2009年,发展中国家仅有42%的公共部门的健康保险机构可以取得基本药物,而私营健康保险机构的相关比例却达64%;8另如非传染性疾病或慢性疾病防治之成本效益(cost-benefit ratio)往往偏低,因此,发展中国家往往以健康人权之实现仅在于可利用资源范围内渐进满足为理由,9回避相关药物的广泛提供,并导致仅有27%的有慢性疾病治疗需要的家庭中仅有获得治疗。10

不仅如此,跨国公司也透过专利权制度对弱势种族经济剥削。跨国企业采集并剥削第三世界国家的资源,其资源包含少数族群的人体组织(基因)、固有文化数千年累积下来的知识与经验(农业生产知识,持有作物与医疗技术)以及特殊植物品种,再以专利权排除他人的使用与进一步研发产品,回销给发展中国家,对发展中国家进行双重剥削(Bowring,2003)。此国际分工被指控为一种生物海盗行为(biopiracy),它们给予少数族群极少的补偿,如国际药企利用巴西亚马逊流域的土著,抽采当地植物原料,获取暴利,土著族裔得到的报酬却只是数顶棒球帽与数箱阿司匹林(LaFranchi,1997)。

简言之,药企之所以会不断发明药物,就是因为在知识产权的国际制度设计上偏向开发群体的权利,却很少规范他们的义务。即便国际制度有些有利于第三世界病患的医疗人权规定,但不平等的国际经济结构却使第三世界国家高度依赖跨国药企,这样的发展造成第三世界国家的医疗缺乏、全球用药的阶级极化甚至其弱势种族被严重剥削等问题。同时,药企却透过此制度的保护而享有极高的定价权。

第二种制度是导致医疗化的相关政策。这基本可分为两类:药品核可上市的流程加快的政策和政府开放医疗市场化的政策。前者指的是许多国家为适应国际竞争趋势都加速了药品审查流程以加快药品上市。该过程常伴随着两股势力的角力,药企希望加速,公民团体却希望政府审慎审查,政府处在中间。但在新自由主义的推动下,政府却逐渐偏向药企。

亚伯拉罕和路易斯(Abraham and Lewis, 2002)指出,在从20世纪60年代至今的欧洲脉络中,虽然消费者越来越成为主动且具批判性的公民,但欧盟的新自由主义做法反而更加巩固寡头跨国药企的权力。虽然欧盟有系统地防止相关科学评定中各专家间的冲突的制度,并且对消费者的需求有所保护。但是,这一切都只是非常有限的让步,其效果远低于迁就药业的交易利益所推出的措施所产生的效益。欧盟成立后,其执行委员会接受制药业建议,在相互承认的程序下,推行严格的210天内上市核可的时间表。虽然这时间表对会员国没有法律强制力,但因制药业寻求快速认证,并对从产业界收取最多发照费用的会员国进行捡选,从而使国家得各个管制机构为达成时间表而承受极大的压力。欧盟之所以这样统一监理制度,是为应对美、日这两大跨国药企国的挑战。当全球药企进到新自由主义的竞争格局中,许多国家也纷纷加速药品审查流程以获利益。虽然公民社会运动的确挑战医疗专业权威,医生的权威相当程度被节制,固然受到民众欢迎,然而,公民团体毕竟未能阻挡新自由主义对治理方式的改变,却使得药业的权威增加。药品核可时间缩短,药物的种类变多,这悄然成为催化医疗化的制度基础。

其次,政府促进医疗市场化的政策是另一个导致医疗化的原因。许多国家的政府为解决国内医疗效率与质量问题,常以市场化作为改革方向。但市场化的政策一旦推行,就会为医疗化提供社会条件。按照市场化的逻辑,医疗资本家投入资本后,一定希望其回收的总额比投入的资本高,因此主要目标是藉由医疗商品的提供,从大众消费者那里赚取利润。反之,若其回收的总额低于投入的成本,则此医疗资本拥有者很可能无法与其他医疗机构竞争而被淘汰。在医疗市场上,因健康的需求往往是永无止境的(McKinlay,1984),如此条件为医疗资本提供了一个无穷尽的市场渠道,吸引大量医疗资本(包括公共部门及私人资本)投入,因而医疗产业的资本不断扩张,结果造成公共卫生体系中的医疗部门、人力、经费不断地扩大。

医疗市场化后更造成了一些问题:医疗资本家及管理者为赢得商机,会想尽办法招揽病人、“行销”各种医疗商品以赚取最大限度的利润(陈美霞,1998),如医师常要病人做不必要的检查来图利,而医疗产业的激烈竞争,常导致草率、过度照护和迅速问诊(Veale and Douglas, 1992:14)。一般而言,资本越大的医疗机构竞争力越强,因此,当开放医院竞争时,通常规模较小的医院不是倒闭就是被财团购并,但私营大医院却规模日益扩大,进而挤压公立医院的经营。在政府采取新自由主义的作法,大幅度降低对公立医疗机构的补助,让其自负盈亏的情况下,往往会逼得它们为在竞争激烈的医疗市场中求生存只好也加入商品化、市场化的行列,如此则更加加剧医疗体系朝医疗化的方向建构(陈美霞,1998)。

综合上述,国际层面的专利权及(国内或国际)审核药品上架的流程缩短的制度设计是偏向药企的,这也就更容易强化医疗化;而国内层面的医疗市场化政策也相应地提供了一种医疗化的潜在条件。这些都与新自由主义在影响医药体系的制度建构上有高度关联。

(三) 观念的形构:压力团体的推动、个人责任化、风险的恐慌及另类医疗的兴起如果我们仅仅将医疗化锁定在以上新自由主义的市场力量与制度的议题上,这显然还停留在一种由上而下的建构分析上。需要留意的是,医疗化还有由下而上的建构过程,就是民众甘愿接受医疗化的观念也助长医疗化的发展。这主要体现为以下三点:

第一,压力团体主动推动医疗化。因竞争力的逻辑,有些人愿意鼓励人服用某些药物以增进生产力。因此,有许多团体甘愿接受医疗专业的看法,协助推动某些药物的营销。例如,康拉德从1978年开始研究注意缺陷多动症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)个案。研究结果表明,此病的医疗化现象从学龄阶段延伸到成人,许多成人在精神科得到相关诊断,配合治疗的药物(methylphenidate利他能)的服用量从1990年至1999年的近十年间增长了700%,许多儿童、成人不得不长期服用利他能控制情绪以适应职场和学校生活。有家长团体不遗余力地推动ADHD的药物使用,更赞助开发新的药物(新一代药物“思乐通”成为取代“利他能”的药)(Smith,2006)。家长主动愿意推动医疗化与他们受竞争力的观念及医疗主导的专业影响关系紧密。

第二,新自由主义的发展使健康与疾病的问题“个人责任化”,促成了自主健康管理观念的蔓延。其思维是,健康是个人的事,不是国家的事。个人应该以他的自由及能力,经由购买医疗服务,自行解决病痛、获取健康。这样的发展不会让人将注意力放在改革医疗体系的不公上,这就会使个人试图改变社会制度的能动性减少。个人自我健康管理越是被强调,人们在此观念下就越会主动甘愿地接受医疗化。

第三,新自由主义所导致民众对风险的恐慌及另类医疗的兴起更加剧民众自愿的“医疗化”。首先,新自由主义推行后给个体带来更多的不确定感,如弹性积累带来员工流动性与短期工的增加,劳动者不确定感加深;对竞争力的强调使人们常处在高压状态中,罹患精神疾病风险增加;贫富差距扩大,相对剥夺感增加,还有跨国流动频繁所形成的食品与传染病的风险增大。此外,在社会氛围上,风险社会的产生与专家话语的兴起,使我们处在一个唯有信任专家告诉我们可能面临哪些风险,才会知道原来自己处在哪种风险环境中的时代里。这产生了人们因过度依赖专家权威而导致脆弱性与依赖性的新人格特质。那些强调日常生活的风险的论述(如多晒日光易得皮肤癌,多使用手机易患脑瘤等)引发个人的健康恐慌。许多日常生活一旦被纳入医疗化的检视范围,便会出现许多“潜在风险”。

其次,由于实证医学在许多状况下并未能产生疗效,于是兴起了另类医疗, 如辅助或替代疗法(如瑜伽、按摩、食用有机无毒食品等), 挑战了实证医学的正统性。这也促使了居领导地位的实证医学机构与从业人员转而采取保守的策略(Wainwright,2008:8)。这些另类医疗团体的活动对专家进行批判的行为通常会被诠释为代表一股“反医疗化”的趋势。然而,这些运动的目标并非反对医疗化本身,而是反对医师专业权威性的医疗化。11这便形成了一个“反医疗化”的吊诡,即在民众越是“反医师专业权威的医疗化”,愈加助长“医疗化”。因为民众认为有效的医学才是真医学,不管它是否“正统”。在新自由主义商品多元化的运作下,这股“反医疗化”的新社会运动使另类医疗不再被排斥,而是逐步合法化且商品化,因此,民众就有权选用实证或另类医疗等不同医疗服务。如此一来,病患摇身一变而成了主动的消费者。自由的个体透过医疗商品化解决健康的问题,呈现了由下到上的“医疗化”。

总之,从新自由主义对个人身体的责任强调与医疗化的由下而上的建构看来,晚近的“医疗化”其实呼应了福柯所探讨的权力概念,权力具有多种形态且渗透蔓延并非独一无二;权力是生产的,而非压迫的;权力对主体是内在的而非外在的。医疗论述在建构上对个体重要性的强调,已使得医疗论述的要素内化至个体认知中,医疗化不再只是社会控制的压迫形式,也是个体主动建构新认同的力量,这或可被称为常民再技术化(Lay reskilling)的促进(Mulvany,2001:52)。

三、新自由主义全球化发展的诸多演变对医疗化的影响实际上,新自由主义不仅伴随着多重演变,还衍生出诸多可能性,也就是说它不是呆板地导致特定的“医疗化”,而是使“医疗化”呈现多元的状况。前面已大致提及,这与新自由主义及其反抗间的博弈、新自由主义的治理术将“权力的压抑性”转向”权力的生产性”,以及医疗新科技的物质能力的发展有关。

关于新自由主义及其反抗间的博弈,呈现出以下几个发展趋势:

首先,国家与市场之间并非单纯的利益结盟关系,而是在各自有其运作的逻辑情况下产生时而共谋、时而冲突。它们的冲突在于国家和市场会在身体管理这个领域展开竞争,如国家的公共卫生政策会强调预防为主的健康生活方式,国家为此进行大量基础设施和软件的投入; 市场则比较偏向事后治疗来图利。另外,国家也会通过医疗改革、医院改革、对医师协会的限制等政策来降低过度市场化而产生的医疗化问题,因为国家公共卫生的价值,以免过度伤害人的身体。例如许多国家对减肥药品的审查都设有非常高的门槛, 这是鉴于以往安全问题以及过去药物致死病例所导致的。比如法国赛尔维公司制造的美蒂拓(Mediator)药自1976年推出以来,已至少致500人死亡,另有3 500人因其住院,12法国政府因而严加管制减肥药上市。在美国,自从瑞士罗氏药企出品的减重药罗氏鲜(Xenical)于1999年获FDA核可后,美国就很少有新的减肥药问世,其原因在于副作用明显,有头痛、疲劳、恶心、口干、记忆或专注力减弱、增加患心脏病的风险,容易引起肝衰竭以及引致抑郁或自杀倾向等。另外,也有的国家也干预过分减肥医疗化的问题,如新的英国国家医疗服务体系(NHS)规定,自2013年4月起,在进行减肥手术之前,所有肥胖患者必须先参加为期两年的三线体重管理,否则不得由医生执行减肥手术。13这些对减肥手术、减肥药品的严格监管与审查,某种程度上是国家实行的“社会自我保护运动”,以避免市场化泛滥而侵害身体的行动。可见,国家与市场之间并不一定目标始终一致,国家并非一味地向市场妥协。尽管如此,在新自由主义全球化大背景中,在强调经济竞争力与身体竞争力的状况下,国家更多与市场共谋,透过市场的商业逻辑对民众身体进行社会控制,以分担政府用政策规训身体的成本,国家可并用“公共卫生政策”与“结合市场的身体规训”进行民众健康的双元治理。

其次,反新自由主义的力量的运作。该力量体现为在国内与跨国公民组织与非政府组织,甚至有时第三世界国家的政府,对这套新自由主义所建构的医药体系进行不同程度的反制,他们反对的是无限制的市场机制对人的侵害。但问题在于这些反抗力量时而被吸纳到新自由主义中,时而因抵抗力量不足而失效,以至于新自由主义仍持续呈现霸权状态,这又会使得医药发达地区的医疗化状况再次被强化。这种悖论性发展状态主要呈现为如下几个方面:

第一,虽然“反新自由主义”的基本立场是批判药企的专利权制度使药价订得太高而侵害某些国家的健康人权,但其实际的反对力量微弱是因受制于国际政治经济结构的不公。著名的例子是跨国艾滋病药物的大生产商厂控告南非政府强制降低药价,但南非政府威胁修法将强制授权规范纳入“国内药物及相关物质控制修正案”(Medicines and Related Substances Control Amendment Act)中,因而跨国药企撤销对南非政府的诉讼。这表面上看是市场霸权的溃败,但南非政府迫于直接贸易制裁或间接经济压力,仍放弃将强制授权纳入国内法规范(林彩瑜,2004)。另外,当今自由贸易规范依旧偏向药企利益,很少对相关企业应负的社会责任加以规范。许多发展国家急欲吸引跨国药企投资,提出许多诱惑的条件,如创造宽松的人体试验环境,给予租税优惠,提供廉价劳工等;在实际运作上,许多政府为增加经济利益,不惜与跨国厂商合作而剥削本国劳工。这些结构性的问题牵涉多方利益,使得新自由主义依旧占据主导优势,在吸引外资还是与外资抗衡之间,当地政府常选择前者,这也使反抗力量目前还无法与偏向财团的利益集团抗衡。而且,加速药品审查流程的制度也因争取国际投资而普遍通行各国。前面所提的欧盟的例子即是如此,为了不落后于美、日的竞争,欧盟偏向照顾药企的利益更胜于消费者利益,这也是另一个新自由主义导致的结构性问题。以上的事例皆在于说明整个新自由主义结构有利于跨国药企继续获得高利润。因此,跨国药企会继续竭力创造药品需求,生产多元的医药商品,并随之建构各式各样的医疗论述,从而客观上继续促进医疗化。

第二,新自由主义的运作方式也造成全球生物资本的结构性暴力。过去大多数临床试验主要在学术性的医学中心进行,但新自由主义推行后,逐渐为资本所掌控,成为一种以全球为范围,多中心协调方式的产业部门。由于临床试验过程的高度复杂性和由此衍生的商机,不但产生负责临床试验管理与执行的新兴部门,更使试图抢搭生物技术产业快车的发展中国家使出浑身解数营造良好试验环境,吸引跨国药企投资(Rajan,2007)。在药物上市审查的管制下,需透过临床试验来展现药物的治疗效果,而临床试验需要的受试者多半在第三世界国家,这些地方的受试者提供健康的风险劳动,但在医药试验成功后仍继续处在疾病的缠扰中,且不能保证享有取得药物的权利,如此呈现出全球生物资本的结构性暴力(Rajan, 2007)。

第三,药企常以慈善赠药14的方式来照顾病患以彰显其企业形象。尽管药企想透过慈善行动来冲淡药价垄断的恶名,但问题的本质是新自由主义这套国际经济运作与专利权制度所造成不公的结构性问题。此结构性问题牵涉跨国药企和发达国家民众与落后地区的政府机关、临床研究机构、专家、受试者在新自由主义运作下所形成的复杂关系网。此复杂的机制一方面使发达国家受众对第三世界不合理的人体试验噤若寒蝉,另一方面也将发达国家消费者与跨国药企的生物技术网络的利益连在一起。人们总认为为广大的病患谋福利,总需要有人做出人体试验的贡献。此结构与观念将继续剥削第三世界的人体试验者,同时第三世界的医疗人权反抗声音却十分微弱。尽管有些学者如拉詹(Rajan)提及这个问题,但这根本上仍无法与新自由主义的运作相抗衡。

第四,不仅反对医疗市场化的声音在大多数国家或地区无法成为主流,许多国家的做法反而是推动医疗进一步的市场化,只是为避免负面效应,许多国家常会建构相应于国情的社会保障制度来降低市场化的冲击。相对而言,有些典型的福利国家反而将市场化机制纳入,以避免严重的医疗财政负担。

可见,新自由主义的动态运作是在多重尺度上(从身体、地方、国家、区域到全球)同时操作,身体作为积累体制的一环与全球范围的资本积累存在互动。虽然不同的尺度各自有不同的运作方式与逻辑,但总体上说它们之间因市场化的运作存在着相互支持与强化的关系。

然而,有两方面新自由主义全球化的发展导致医疗化的多元性。首先是多元医疗服务的市场化将原先“反医疗化”力量转化成“医疗化”力量。新自由主义全球化透过医疗服务市场多元化的运作,使得其他另类医疗也可在正式的市场上分一杯羹,这样的结果不但没有改变医疗化本身,而是使医疗化呈现范式的改变,即由原先医疗权威的扩大转变成民众寻求其他医疗方式解决健康问题,从而主动强化医疗化。一方面,医疗消费成为新自由主义消费社会的展现,另一方面,个体自主健康管理结合新自由主义生产力与竞争力的论述变成当代主流观念。医疗化议题的焦点就不再局限于节制医师权力(权力的压抑性),而是扩展到民众何以广泛认同健康风险论述并甘愿自我接受医疗话语并产生就医行为(权力的生产性)。

其次,新自由主义形成产官学合作驱动医疗新技术与器材(物质能力)的发展,但这发展又产生复杂的现象:既减低某种形式的医疗化,又增加另一种形式的医疗化。的确,有些医疗技术的发展使得有些疾病的医疗化程度降低,这能促使政府治理的资源损耗减小,如激光技术可广泛应用在高精密眼部手术,不但使伤口变小,还可缩短手术后的复原时间,从而避免过度手术医疗化的副作用;但同时,激光技术却被广泛应用在脸部护肤镭射、除皱等医疗和整形美容手术,该新技术其实更助长了整形的医疗化。另外,有些科技虽可以察知人体健康的各样信息,达到预防胜于治疗的效果,避免将来生病后经历医疗化,但这些科技却让身体暴露在更多数字的监管下, 例如移动医疗,就是通过诸如智能手机、平板电脑、无线植入式器械、具有蓝牙功能的血压计、可穿戴医疗设备等移动产品,提供医疗或健康信息(比如血糖、血压、脉搏、体重、体温)与服务(比如远程患者监测、视频医疗会议、个人医疗护理装置、电子病例)。当这类植入式医疗设备越来越普及之际,我们身体中可能就会有数据设备与医疗云端联机,这使得医疗监管的医疗化反而更大扩大和即时化。因此,新医疗科技的发展可能导致某些医疗化减低,但却会衍生出新形态的医疗化。

以上所述的这两点导致医疗化多元性的原因,主要在于民众可透过医疗消费满足欲望,而厂商也能在不断研发中获得利益,供需皆能在资本主义中彼此互利。

整体而言,新自由主义全球化往往通过巧妙地收编反抗力量,或使其反抗力量无法与其抗衡,以至于医疗化持续发生;更因自身所导致的多元发展促使医疗化呈现多元状态。医疗化从来没有消失,它本身却因新自由主义将不同尺度卷入市场化的利益中而不断演变。

四、结论本文讨论了新自由主义如何在物质力量、制度、观念三方面形构医疗化的问题。表 1总结了全文所述。在物质力量上,产官学复合网络的内部存在内在联系(即专业科技、市场机制与政府三者之相互共构)与多方利益来发挥市场能力:科技研发(包含疾病的新界定、治疗疾病的药物、器械与新发明)是靠市场化提供诱因,没有市场所带来的利润,科技研发将难以继续;政府也创造有利健康产业发展的环境来鼓励其发展,以促进经济成长,并进行社会控制。科技话语与研发则透过市场机制推广,使民众接受专家知识及治疗方式,并促使其消费。在这种多方利益下的复合体网络中,强调医疗专业所增加的疾病分类有益于社会控制,并使医疗服务商品扩大化与医疗再专业化,且扩张了医疗与生物技术产业;还有,药商的疾病发明与专家的多重身份,以及保险机构的推动等都增进了“医疗化”。就制度方面而言,本文探讨了医疗市场化透过国际贸易规范运作,主要是药企制药专利权的制定。另外,加速药物上架的审查流程及推动医疗市场化的政策也被许多国家采用,这些都促使了医疗化进一步地加剧。在观念上,注重自我的健康规训而忽略监督国家的健康政策观念,加上风险的恐慌和另类医疗的兴起,以及少数因竞争力逻辑而推动药物的压力团体的作为等,都成为促成一股由下而上的医疗化的因素。然而,此过程中并非一帆风顺,因为反新自由主义的力量也在当中运作。但重点是这些反抗力量时而被吸纳到新自由主义霸权中,时而因抵抗力量不足与新自由主义抗衡,以至于新自由主义仍持续呈现霸权状态,医疗化状况被持续强化。且新自由主义自身所导致的多元发展促使医疗化呈现多元状态,医疗化只是不断转换形式,但从没消失。

| 表 1 新自由主义全球化霸权的运作对医疗化的形构 |

值得一提的是,纵使规范身体的权力是由许多散落的权力片段性地交互建构而形成的,但新自由主义巧妙地使各种相互对立的社会力量得以制度化地彼此妥协。此妥协是将各自追求特定轨道的制度秩序间的许多活动,不论在医疗的供给层面上还是在需求面上,都加以协调、治理与引导而产生医疗化。在医疗的供给层面上,其背后涉及医药体系越来越市场化的结构转变。此转变牵涉国际组织(WTO、IMF)透过国际制度强化市场化与资本流动、竞争力等新自由主义价值观,各国被卷入这个国际规则的竞赛格局中,国家特别在介入资本与劳动间的关系及社会市场化的推动上越来越细致和重要,并结合产业与学界形成公私伙伴关系发展制药业等。产官学复合体成为医疗化的建构者与供给者,因资本积累的经济逻辑逐渐支配医药体系,此复合体的行动者即便利益与身份不同,但都被纳入更普遍的利益中。就医疗需求层面而言,医药体系外的受新自由主义影响的社会结构、工作形态及观念正影响着当代人的健康观,且促发健康需求。病患也因医疗服务多元市场化而有更多选择,在新自由主义弹性积累所造成的流动频繁与失业率高升等不确定因素影响下,以及多元健康论述透过媒体及专家的传播下,使得大众的风险意识增强,追求健康的需求随之扩大;在强调自我的年代中,生活形态的微观自我技术,也因自我商品化,增大了生活形态医疗的需求。

另外,由于市场化所带来的利益碎片化,使行动者很少去关切公共议题,而是自我评估有利于自己的决策。反医疗化的公共舆论在医师权力被节制后,批判力量虽然已经小了很多,不过人们却仍能够从市场中发现改善健康的利益,特别是跨国药企与发达国家人民的利益被圈在一起,发达国家的受众对第三世界人体试验者的健康人权这类公共议题似乎很少关切。总之,供给层面、需求层面均被牵涉一个因商品化可获利的普遍利益中而相互配合运作,且公共议题的讨论被广泛的健康商品化所削弱。这些结构性影响远远超过了第三世界国家的人体试验者的人权及用药阶级问题,及反专利权偏向药企等反新自由主义的力量。尽管权力是分散的,但这些多元的权力却因新自由主义的巧妙运作使得趋向医疗化的进程不断加剧。

本文的阐述无非是想唤起社会学界更多关注医疗化的结构性议题。此问题不能单从中国的角度观察,还须把中国的情况置于新自由主义全球化的脉络下加以分析,唯有如此才能更清楚看到问题的根本。

注释:

1.有些文献将medicalization翻成“医学化”,本文认为“医疗化”比较贴切,因为此词汇涉及疾病扩大化、医疗体制、医疗专业权力扩大的“医疗”问题。

2.参见张伟. “部分医院剖腹产率高达90%以上顺产养不活产科?”:中国经济周刊, 2010年05月11日, http://health.sohu.com/20100511/n272042257.shtml。

3.参见:“每年输液百亿瓶医院只为敛财忙”.太阳报,香港,2010年12月27日。

4.关联到本文的脉络,此实质的复杂性就是当新自由主义造成全球各地不均质的经济、社会、医疗的发展,以及各地面临不同程度的抵抗运动,这使各地呈现不同面貌,因而会产生医疗化偏向医疗供给面的宰制或需求面的渴望。例如中国的医疗化状况比较偏向医疗专业权力过大,因医师的权力尚欠缺西方健全的法律规范来节制; 而西方比较偏向病患自身甘愿消费医疗商品,但医师的权力却比以往弱化。

5. Gilbert和New(2000)列举的生活形态药物(Lifestyle medicines)包括:治疗勃起功能障碍的sildenafil、phentolamine和apomorphine,治疗肥胖(症)的Orilistat和Sibutramine,治疗雄性秃(male pattern baldness)的Minoxidil和finasteride,戒除烟瘾的Bupropion和尼古丁替代疗法(Nicotine replacement therapies,简称NRT),预防皮肤老化的维生素A乳霜,口服避孕药,治疗经期紊乱的Norethisterone,治疗消化不良的胃酸抑制剂,以及考量病患便利(patient convenience)的各种透皮贴剂(Transdermal preparations)和缓控释制剂(modified release preparations)等。

6.参见Article 8(1) of the TRIPS, 与Article 31 of the TRIPS

7.参见World Trade Organization. 2001, “Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health.” (http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm) (2006/7/11)

8. U.N., supra note 68, at 51.

9. U.N. ECOSOC CESCR, General Comment No. 3: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-The Nature of States Parties Obligations, para. 9, U.N. Doc. E/1991/23 (Dec. 14, 1990)

10. U.N., supra note 68, at 52-53.

11.早在新自由主义于全球推展前,反医疗化的批判已开始,发动者透过20世纪六七十年代的新社会运动批判医疗体制与专业扩张,这也归功于医疗社会学界在20世纪70年代的反省,如恩茨(Illich, 1975)与佐拉(Zola, 1972)批判技术发展与官僚化的过度膨胀是造成医疗体制控制社会的因素。即便新自由主义推行后,这股影响仍继续进行,医疗专业一定程度透过立法被节制,实证医疗的权威已不如过去强大。另有些反医疗化的运动也取得成果,如同性恋原先被界定为一种需治疗的疾病,逐渐“去医疗化”而成为正常的个体。

12.参见:“惊!法国某减肥药致五千人死亡”,“39健康网社区”, http://fitness.39.net/a/20101121/1548048.html,2010年11月21日.

13.参见:“英禁止全科医生做减肥手术,或因NHS医疗体系不完善”, “东方虹网站”,www.dfhon.com, 2013年12月6日

14.跨国药企常用的方式是需病患自费购买该药物一段时间,再给予免费用药,通常会透过一些慈善机构来操作,但这类慈善常被批评为折扣性的慈善,因为自费买药期间患者常已出现耐药性,此就无法领取这个药物的援助。参见:王雅君.“跨国药企慈善赠药被指变相促销”, 2012/6/9. http://www.shbiz.com.cn/Item/176670.aspx

| [] | |

| [] |

陈美霞. 1998. 期待更多有关医学中心"体制外"的研究.

中华卫志, 17(2): 77-79.

|

| [] |

韩俊红. 2011. 解读彼得·康拉德"社会的医学化".

社会学研究(3): 1-15.

|

| [] |

林彩瑜. 2004. WTO TRIPS协议下医药专利与公共健康之问题及其解决方向.

政大法学评(78): 267-342.

|

| [] |

刘仲翔. 2010. 试论农民生活的医学化.

江海学刊(3): 135-141.

|

| [] |

王佳煌. 2007. 生技资本主义:马克思主义观点的批判.

科技, 医疗与社会(4): 16-64.

|

| [] |

许甘霖. 2009. 专家知识与医疗市场[G]//杨倍昌, 编. 资本主义与当代医疗. 台北: 巨流出版社.

|

| [] |

杨锃. 2014. 反精神医学"的谱系:精神卫生公共性的历史及其启示.

社会, 34(2): 60-93.

|

| [] |

张婷华、黄文鸿. 2006. 世界贸易组织与公共卫生之相关性[G]//全球化与公共卫生. 黄文鸿、江素慧, 编. 台北: 巨流出版社.

|

| [] |

Abraham John, Lewis Graham. 2002. Citizenship, Medical Expertise and the Capitalist Regulatory State in Europe.

Sociology, 36(1): 67-88.

DOI:10.1177/0038038502036001004

|

| [] |

Bowring Finn. 2003. Manufacturing Scarcity: Food Biotechnology and the Life Sciences Industry.

Capital & Class, 79: 125-127.

|

| [] |

Conrad P., Schneider J. 1985. Deviance and Medicalization: From Badness to Illness. Columbus: Merrill Publishing Company.

|

| [] |

Conrad Peter. 2007. The Medicalization of Society : On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

|

| [] |

Cox Robert. 1987. Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press.

|

| [] |

Ehrenreich B., Ehrenreich J.. 1974. Health Care and Social Control.

Social Policy, 15(1): 26-40.

|

| [] |

Esping-Andersen Gosta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford: Blackwell Press.

|

| [] |

Fishman, Jennifer R. 2004. Manufacturing Desire: The Commodification of Female Sexual Dysfunction.

Social Studies of Science, 34(2): 187-218.

DOI:10.1177/0306312704043028

|

| [] |

Freidson E.. 1970. Profession of Medicine. New York: Dodd, Mead.

|

| [] |

Gilbert D, Walley T., New B.. 2000. Lifestyle Medicines.

British Medical Journal, 321: 1341-1344.

|

| [] |

Gramsci Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publisher.

|

| [] |

Harvey D.. 1990. The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge, MA: Blackwell.

|

| [] |

Illich Ivan. 1975. Medical Nemesis: The Exploration of Health. New York: Pantheon Books.

|

| [] |

Jessop B.. 2002. The Future of the Capitalist State. London: Polity Press.

|

| [] |

LaFranchi, Howard. 1997. "Amazon Indians Ask'Biopirates' to Pay for Rain-Forest Riches. " Christian Science Monitor 89(249): November 20.

|

| [] |

McKevitt Christopher, Myfanwy Morgan. 1997. Anomalous Patients: The Experiences of Doctors with an Illness.

Sociology of Health & Illness, 19(5): 644-667.

|

| [] |

McKinlay J.B.. 1984. "Introduction." In Issues in the Political Economy of Health Care, edited by J. B. McKinlay. New York: Tavistock Publications.

|

| [] |

McKinlay, J. B. 1979. "A Case for Refocussing Upstream: the Political Economy of Illness. " In Patient, Physicians, and Illness: A Sourcebook in Behavioral Science and Health [3rd], edited by. Jaco, E. New York: Free Press.

|

| [] |

Moynihan Ray. 2003. The Making of a Disease: Female Sexual Dysfunction.

British Medical Journal, 326(4 January): 45-47.

|

| [] |

Mulvany, J. 2001. "Disability, Impairment or Illness? The Relevance of the Social Model of Disability to the Study of Mental Disorder. " In Rethinking the Sociology of Mental Health, edited by J. Busfield. Oxford: Blackwell.

|

| [] |

Polanyi K.. 1994. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our. New York: Rinehart and Company.

|

| [] |

Rajan, Kaushik Sunder. 2007. Biocapital: Experimental Values.

New Left Review, 45: 67-88.

|

| [] |

Smith, D. D. 2006. "The Context of Special Education: A Time of Opportunity. " In Introduction to Special Education: Teaching in an Age of Opportunity (IDEA 2004 Upsate Edition)(5th ed. ). Boston: Allyn and Bacon: 2-37

|

| [] |

Veale B., Douglas R.. 1992. Money Matters in General Practice. Canberra: National Centre for Epidemiology and Public Health.

|

| [] |

Wainwright David. 2008. A Sociology of Health. London: Sage.

|

| [] |

Zola Irving. 1972. Medicine as an Institution of Social Control.

The Sociological Review, 20(4): 487-504.

DOI:10.1111/j.1467-954X.1972.tb00220.x

|

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34