无论是在过去,还是在当下,人类迁移的浪潮从未停止,这与国家、社会和历史均密不可分。肇始于20世纪80年代的家庭联产承包责任制使农村劳动力剩余的显性化,进而催生了一场前所未有的大迁徙。虽然近30年来中国劳动力的迁移历程起伏有变,但在总体上形成了稳定的劳动力移民群体,这一群体已成为当今社会阶层结构中的重要组成部分。与那些通过毕业分配、工作调动、财富投资和婚配嫁娶等正式渠道迁移到城市中的人不同,劳动力移民是指以非正式渠道实现自我劳动力区域转移,并在城市中主要从事以体力劳动为主的简单再生产工作的群体,他们已经获得相对稳定的工作和固定住所,并主观上愿意长期定居于所在城市(文军,2004)。从生命历程的角度看,婚姻与生育是他们迁移中必然要面对的问题。其中,婚姻作为群体发展与再生产的起点,将会直接影响生育和职业等其他事件,也会带来社会结构的变迁。因此,初婚年龄的变动尤为关键,是与生育年龄、生育模式、人口增长速度和人口年龄结构等重要问题相联系的。“在什么时候结婚”看似是个体独立自主的决定,实际上却已嵌入社会宏观结构与家庭生命轨迹的变化中。对劳动力移民群体而言,初婚年龄反映了他们在迁移中发展和适应的特点,有助于我们理解他们的社会位置和中国社会的变迁。

在关于初婚年龄的探讨中,许多研究都集中考察初婚年龄的变化趋势,并就影响因素提出不同的理论解释(李荣时,1985;杜泳,1989;谭琳,1992;陈友华,1999;张翼,2008;赵智伟,2008)。社会取向解释认为,初婚年龄是受婚姻观念与制度的支配和约束的(戴可景,1990)。在文化与制度之外,不同时期适婚人口的性别结构和当时的社会经济发展状况也会显著影响初婚年龄变化(叶文振,1995)。个体取向的解释则关注教育、收入和职业等个体因素(Zhang,2000),以及家庭的社会经济特征,包括父母的教育背景、社会经济地位、兄弟姐妹个数等对初婚年龄的影响(王鹏、吴愈晓,2013)。但这两种取向在中观层次上的解释力却有限,有研究因此引入社会网络的分析视角,认为社会网络的规模和质量对初婚年龄的变化具有重要意义(靳小怡等,2009)。此外,这些初婚年龄影响因素的作用并非一成不变,其效应在不同时期会随社会变迁而表现出差别(於嘉、谢宇,2013)。以上研究都注意到影响初婚年龄的多层次因素,却忽略了个体生命历程中重要事件的发生,以及发生时机对初婚年龄变化的意义。

生命历程理论认为,“重要事件”会在人生轨迹中形成“转折点”,并产生转折效应,个体因此会与国家和社会发生勾连。在生命历程中,迁移的决定一旦做出,移民就踏上离乡之路,其命运也会随之裹挟于新环境之中。这一重大转折的发生不仅会在当下对生命轨迹造成影响,而且会长期发挥作用,对初婚年龄的影响是不言而喻的。许多研究都注意到迁移行为对初婚年龄的影响,但对作用的具体方向却形成两种截然不同的看法。主张推迟效应的人认为,迁移使个体离开了迁出地的婚姻市场,个体也需要一段时间适应迁移过程中不稳定的经济状况,这给婚配择偶带来了障碍(Limanonda,1983;Chattopadhyay, 1999, 转引自Jampaklay,2006)。经济发展、就业压力、教育水平提高、婚姻市场费用高昂、婚前性行为和同居现象的普遍程度提高等因素都对进入婚姻起到推迟作用(王仲,2010;崔小璐,2011)。除此之外,迁移经历还有助于提升移民的自我期望,增强婚育观念和行为的现代性,他们因此会在主观意愿上推迟结婚(Boonstra,1998)。但也有研究指出,移民行为对初婚年龄产生了提前效应,原因在于,移民虽然离开了迁出地的婚姻市场,却因为社会网络的变更与扩大而进入了新的潜在婚姻市场(Jampaklay,2006)。不止如此,移民行为对家庭经济具有明显的正向作用,有助于积累婚育所需的经济资源(Parrado,1998)。

可见,在对初婚年龄影响因素的讨论中,“重要事件”的意义还未受到足够重视,而劳动力迁移事件则为这一新视角的引入提供了契机。但以往迁移与婚姻研究的前提设定都是固定的,即,是在相对稳定的结构中予以讨论,这并不符合迁移过程是动态变化的现实。生命历程理论视角以生命轨迹(trajectory)、转折点(turning point)和时机(timing)等概念为核心,强调纵贯性的研究范式,提供了超越静态分析的有效途径。本研究正是基于该理论视角,利用清华大学2012年“城镇化与劳动力移民”项目的调查数据,通过事件史分析方法依次考察以下几个问题:劳动力迁移事件的发生是否会对初婚年龄产生影响及其影响为何;劳动力迁移事件发生的时机和具体形式不同是否会带来影响的差别;这些影响是否在不同世代群体(cohort)间存在分化。

一、分析框架与研究假设 (一) 劳动力迁移事件与初婚年龄变化生命历程理论认为,人生轨迹是由一系列角色和生命事件组成,不同事件均会对个体命运造成影响,其作用将会长期持续,贯穿一生(埃尔德,2002;Elder, et al., 2003:3-19)。在这一意义上观察劳动力移民的生命历程会看到,迁移行为是其命运转轨的开端,是联结个体与社会的媒介。移民在迁移中面临空间环境与价值环境的双重转换,且生活状态长期不稳定,甚至会出现自我认同的模糊,这些都会影响到具体的婚姻。一般而言,移民在迁入地通常要经历定居、适应和同化三个阶段,虽然期间不乏隔离与边缘化的境遇,但越来越多的移民会接受主流社会的文化,最终认同主流群体,进而完成同化(李明欢,2000)。基于同化与融入的目的,移民会在新环境中调适自我婚育模式,他们与当地居民在社会经济方面的趋同也将逐步消除双方在婚姻观念和行为模式上的差异。换言之,迁移使移民融入迁入地群体,虽然不同移民的融入速度和程度会有所差别,但这一方向不会颠倒过来(Park,1950)。此外,生命历程理论还认为,事件终结并不会结束后续的影响,这意味着迁移对婚姻的作用也不会因为迁移者的返乡而结束,因此本文提出:

假设1a:与从未迁移的人相比,有迁移经历者的初婚年龄会推迟。

假设1b:与从未迁移的人相比,迁移后返乡者的初婚年龄会推迟。

(二) 劳动力迁移事件发生时机与初婚年龄变化时机性意味着人生轨迹的多样化取决于生命过程中各转折点发生的时间点及其时序位置,这也反映了生命历程理论通过生命时间、社会时间和历史时间三个维度解构了传统意义上的时间观(包蕾萍,2004)。生命时间代表个体在生命周期中所处的位置;社会时间是指扮演特定角色的惯常时间,反映出社会期望的一般标准;历史时间则意味着个体在具体历史背景中的处境。可见,事件发生的时机在不同时间维度上含义各异,时机不同,导致的结果也将相差甚远,由此可推论迁移时间发生的时机变化对初婚年龄的重要意义。由于经济状况的改善有利于个体进入婚姻(Parrado,1998),因此,尽早实现迁移有利于迁移初期阶段的充分准备和适应,帮助移民尽快进入稳定状态并积累婚姻所需资本。从生命周期的时间表看,迁移事件消耗了生命历程中一定的时间,较晚的迁移则会将相应时间延后,从而导致婚姻事件的推迟。因此本文提出:

假设2:越早实现迁移的人,越有可能结婚,其初婚年龄也会越小。

(三) 劳动力迁移的具体过程与初婚年龄变化当迁移发生时,移民的生命历程就已随之变迁,初婚年龄也会因此受到影响。尽管相同时代中的人会共有相似的“公共生命历程”,但个体能动性和自主选择依然保证了社会历史背景与生命阶段间的“松散结合”(Elder and Rand, 1995)。能动性意味着每一个体都处于一定的社会历史情境中,并在相应的机会和制约下进行选择和行动,从而建构自己的生命历程。因此,那些会在类似情境下选择迁移的人,其初婚年龄变化仍会表现出差异。这些差异源自迁移过程中的个体能动性,具体包括迁移次数与迁移距离。从迁移次数看,多数移民均有多次迁移经历。他们难以通过一次迁移来决定定居或者返乡,而是以周期性和钟摆式的流动往返于城乡之间。然而, 频繁的迁移导致生活状态不断变动,这与建立婚姻家庭所需的稳定性要素相悖,不利于进入婚姻。而在迁移距离上,不同距离的空间流动所需迁移成本不同,面临的风险也各异。从总体上看,跨省份迁移会遭遇更多的文化断裂和环境隔阂,更远离熟人社区网络的支持和资源,并需要支付更多的成本用以克服迁移中的各种困难。在移民实际的迁移历程中,他们会在多个迁移目标之间变换流动,迁移距离也不尽相同。但他们初次迁移时的选择会为后续迁移奠定基础,也可反映不同迁移决定背后的综合因素。本文因此提出:

假设3a:迁移次数越多的人,越不容易结婚,其初婚年龄也越大。

假设3b:初次迁移选择跨省迁移的人比选择省内迁移的人更不容易结婚,其初婚年龄也会更大。

(四) 父亲的迁移经历与子女的初婚年龄变化人的社会性表现在个体嵌入社会网络,而社会与历史对个人生命的影响也同样以关系网络为载体。这一相关性构成了生命历程理论的一个重要维度,即每个人的生活都会与他人发生联系,单独个体的命运产生变化时,也会影响他人的生命历程。在家庭结构中,父母与子女构成了最密切的互动关系,互为“重要他人”。对子女而言,父母的影响通过家庭社会经济地位和家庭内部结构来反映,更重要的是,这些家庭内部要素都是彼此联系的,它们共同构建了情感的纽带、互动和判断(埃尔德,2002:132)。所以,在讨论迁移与初婚年龄变化时也应注意到,父亲的迁移经历同样会影响子女的初婚年龄。父亲外出工作有助于增加家庭财富,使子女获得更多的经济支持以尽快进入婚姻(Mulder and Smits, 1999;Kalmijn,2004)。另一方面,父亲角色的缺失也会对子女的人格和心理产生作用,影响他们人际交往的偏好,促使他们在亲子关系之外寻找亲密关系与社会支持,这对组建家庭的意愿有一定的正向作用(埃尔德,2002:132-138)。因此本文提出:

假设4:父亲的迁移经历会对子女的初婚年龄产生提前效应,增加其进入婚姻的可能性。

(五) 世代效应世代概念最早由雷德(Ryder,1965)提出,他认为,由于各个历史时期特点和发生事件差异,不同的教育、社会历史经验和社会化过程制造了各异的世代,他们在社会变迁中分别通过不同的路径来实现各自的结构转型。随后,瑞勒等(Riley, et al., 1969)提出的年龄分层理论(age-grade)进一步深化了世代概念。该理论指出,世代是与社会结构相联系的,历史进程中不同的社会结构会形成不同的影响。基于新中国迁移与市场化的发展历程,本文将劳动力移民群体划分为三个世代:第一,出生于1960年以前的早期移民。这一批人成长于计划经济体制下,迁移的发生依靠国家指令完成而非经济主导,劳动力转移备受禁令影响。他们通常在结婚之后才开始迁移,迁移中的流动性和经济性并不突出,婚姻家庭观念也相对保守。第二,出生于1960-1980年的中期移民,他们的迁移迎来经济体制转型,迁移中的政治因素退位而经济因素回归。这一时期的迁移规模迅速壮大,但当时经济市场还不成熟,许多计划经济时代遗留下来的制度政策也未完全失效,因而迁移历程出现过反复,未形成稳定、成熟的迁移体系。但中期移民已具备迁移的活力,他们的流动性突出,在观念上也获得了一定程度的解放。第三,出生于1980年后的新生代移民。他们成长于市场化程度深入和旧体制烙印逐渐褪去的社会环境中,国家发展与时代趋势已进入新的格局,这些因素都决定了这一批人具备了不同于以往世代的资源、能力与价值观念,在婚姻家庭观念上也更趋开放(许传新,2010;姚俊,2010)。本研究将对三者进行比较,以检验劳动力迁移影响初婚年龄中的世代效应,并提出:

假设5:劳动力迁移对初婚年龄的影响在不同世代群体间存在差异。

二、数据、变量与模型 (一) 数据本文使用的数据来自2012年清华大学“城镇化与劳动力移民”项目。调查采用双重样本设计(主样本和流动人口样本),运用多阶段抽样方案,在每一阶段采用PPS(probability proportional to size)抽样方法。抽取的样本覆盖了除青海、西藏和海南以外的所有28个省、直辖市、自治区,最终抽中了147个区/县中的500个村/居。村委会或居委会中样本户的抽取是采用地图地址列举法进行实地抽样。调查最终成功访问了12 540位18-69岁的被访者。该数据记录了被访者完整的迁移经历和工作经历,其中,有关迁移经历的回溯性信息涵盖了被访者每一次迁移经历的时长、空间距离和迁移原因等方面的变化,同时还包括了被访者及其家庭等各方面的信息。数据子集由总数据中选取一定的变量组合而成,根据会使用到的分析模型构成风险集(risk set)。

(二) 研究变量1.因变量

本文的因变量是个体进入初婚的风险率(hazard rate of marriage), 是指风险时间(以月为单位)里个体发生初婚事件的概率。由于不同时期的人口婚育政策不同和不同地区(尤其少数民族聚集区)婚育文化的差异,初婚年龄存在相应的波动。基于对所用数据中初婚年龄基本状况的描述统计,本研究中风险集的起始风险时间设定为14岁。风险的终止时间即样本发生初婚事件时的时间,直至调查截止时间(2012年12月)仍未进入婚姻的样本为删失样本。对于事件发生者,风险时间是从起始风险年龄到初婚年龄期间所有的时间。对于事件未发生者,风险时间则是从起始风险年龄到风险终止年龄之间的所有时间。

2.自变量

本研究中纳入的自变量主要包括四类:

第一类为迁移经历情况,即被访者在初婚前是否有劳动力迁移经历,为二分类虚拟变量(有=1,没有=0)。

第二类为迁移事件发生的时机变量,具体包括:(1)迁移事件发生时被访者的年龄,考察事件在个体时间中的位置,测量被访者在初次迁移时的年龄,为定距变量;(2)迁移事件发生的历史时点,考察事件在历史时间中的位置,测量被访者初次迁移的时点距离调查截止时间(2012年12月)的时长,为定距变量。

第三类变量为迁移事件的过程变量,其中包括:(1)样本迁移的次数,为定距变量;(2)初次迁移的距离,为二分类虚拟变量(省际迁移=1,省内迁移=0)。

第四类变量关于被访者父亲的劳动力迁移经历,1询问被访者14岁时其父亲是否外出打工,2为二分类虚拟变量(外出打工=1,没有外出打工=0)。

3.控制变量

根据以往研究对初婚年龄影响因素的分析,在模型中进行控制的个体因素和家庭背景因素包括:

(1) 性别,为二分类虚拟变量(男=1,女=0);

(2) 个体的教育程度,本研究将不同教育程度根据一定的标准折合为教育年限后用于模型分析,具体折合标准如下:

a.没有受过正式教育=0年

b.小学=6年

c.初中=9年

d.高中=12年

e.中专=11年

f.职高、技校=12年

g.大学专科(非全日制/全日制)=13/15年

h.大学本科(非全日制/全日制)=14/16年

i.研究生及以上=18年;

(3) 出生组,本研究依据样本出生年份将其划分为早期组(1960前)、中期组(1960-1980)和新生代组(1980后)三个世代。在转换成虚拟变量时,以新生代组为参照;

(4) 户口性质,为二分类虚拟变量(农业户籍=1,非农户籍=0);

(5) 兄弟姐妹个数, 为被访者14岁时所有健在的兄弟姐妹数,定距变量;

(6) 母亲的教育程度, 3同样转换成教育年限进行测量;

(7) 样本14岁时父亲的身份,用以控制家庭社会经济地位对初婚年龄的影响,分为农民、工人和干部三类, 其中农民为参照组。

具体变量描述参见表 1。

| 表 1 变量描述统计表 |

本文考察的是在不同时间点上的结婚风险,用事件分析方法来说,指的是某一时点上初婚事件的发生概率。研究采用Cox比例风险模型(Cox,1972)来分析具有不同劳动力迁移经历的个体进入婚姻的概率。该模型的优点是能够将纵贯性数据中的时变变量纳入到分析中,并可以较好地处理数据删失问题。另外,该模型容许时间函数的存在,但又不需要定义具体的函数形式,因此十分简洁。Cox模型的标准多重回归方程是:

| $ {\rm{lo}}{{\rm{g}}_e}\left[ {{h_i}\left(t \right)/{h_0}\left(t \right)} \right] = {\beta _1}{X_{i1}} + {\beta _2}{X_{i2}} + \cdots \cdots + {\beta _k}{X_{ik}} $ | (1) |

其中Xik是第i个样本的第k个解释变量,βk是解释变量Xik相应的回归系数。该模型假定风险率为协变量影响参数的对数线性函数,因此, 如果假设总体中影响因素只有Xi和Xj两个值,在距离起始风险年龄t的初婚风险概率分别为hi(t)和hj(t),那么在该模型中就存在如下解释:

| $ {h_i}\left(t \right)/{h_{j}}\left(t \right) = \exp \left(\beta \right) = \alpha \left({常数} \right) $ | (2) |

它提供的解释就是,在风险时间t内,影响因素为Xi的个体i进入初婚事件的风险概率是影响因素为Xj的个体j的α倍。

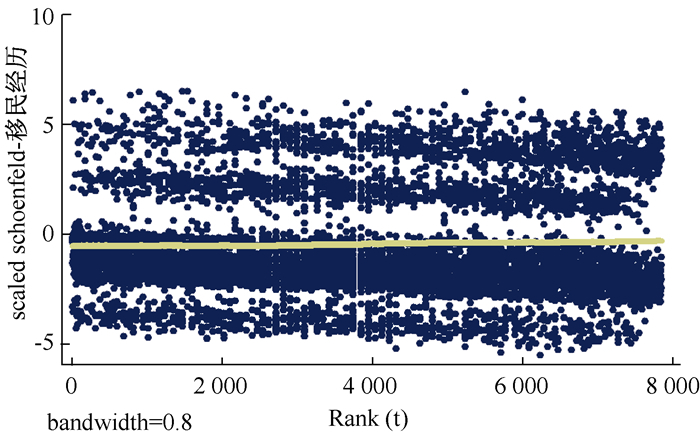

Cox模型虽然简洁、稳健,但却要求所使用的数据必须符合比例风险假设,所以,在模型应用前需要对变量的比例风险假设进行评估。Schoenfeld残差可用于检验变量是否满足比例风险假设。由于Schoenfeld残差与时间独立,如果比例风险假设成立,则Schoenfeld残差关于有序生存时间的图形最终应该拟合一条水平线(杜本峰,2008:390-392)。图 1为本研究数据的比例风险假设检验,可以看到所拟合曲线近似水平,说明该数据适用于Cox模型。另外,Cox模型对事件“打结”(ties)4敏感,对此本研究选择精确的离散估计方法(The Exact Discrete Method)5来处理“打结”的数据。同时,根据被访初婚的年份和月份信息,研究中构造了以月份为基本单位的初婚风险集,以减少“打结”情况的发生。

|

图 1 比例风险假设检验 |

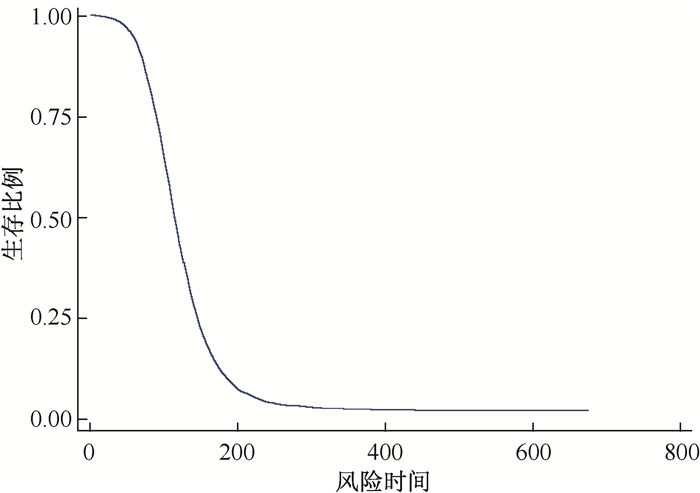

有两点需要注意:第一,Cox模型是以基准风险函数作为对比,估计的是条件风险率与基准风险之间的比值,而常数项包含在基准风险函数中,所以该模型不估计常数项;第二,Cox模型的基准风险函数不可直接估计,但生存函数和累积风险率函数可以从模型中得到。图 2是本研究中样本的总体生存函数,反映的是未进入初婚的样本比例(纵轴)在不同风险时间上(横轴)的变化。可以看出,在风险时间初始阶段生存曲线较陡峭,之后则较为平缓,表示从初期较低的生存率过渡为后期较高的生存率。在具体模型中,我们所输出的数据为相应的风险比例。

|

图 2 K-M生存函数估计图 |

本研究使用Stata11.0统计软件进行计算,数据首先被转换成适于事件史分析的格式,并根据“婚前有无迁移经历”输出不同分类层次生存数据的统计概要,其中生存时间的四分位值能够直观地反映不同组别到达相应风险率所需的生存时间。

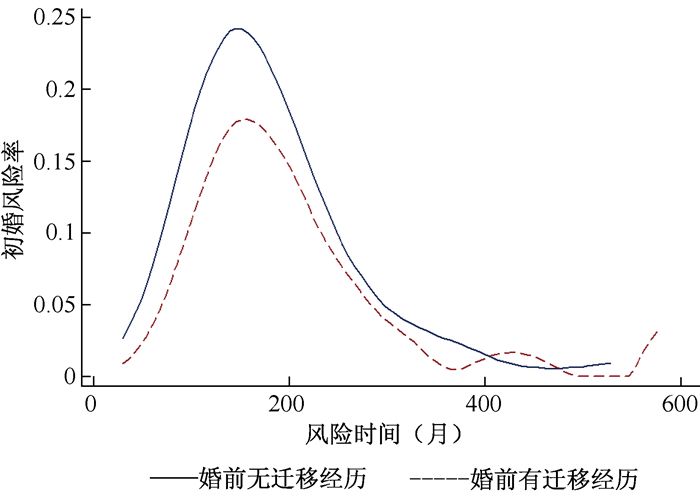

如表 2所示,总体上样本的平均初婚年龄为23.40岁,每个人月6进入初婚的平均风险率为0.0072。对样本分类后可看到,与婚前无迁移经历的人相比,那些有过迁移经历的样本平均初婚年龄更大,平均初婚风险率更低。在生存时间的四分位值上,当进入婚姻的平均概率相当时,迁移组所需的生存时间均长于无迁移组。图 3显示了不同迁移经历的组别在相应风险时间内进入初婚的风险率,可以看出,有迁移经历组在不同风险时间上的初婚风险率均低于无迁移经历组。以上数据说明,总体上婚前有过迁移经历的人更不容易进入婚姻,其初婚年龄被推迟。

| 表 2 生存数据统计概要 |

|

图 3 初婚风险函数图 |

表 3显示了整体模型的计算结果,其中模型1观测迁移事件发生与否对初婚风险的影响, 7模型2则进一步纳入迁移的时机变量与过程变量考察迁移过程对初婚风险的影响。8

| 表 3 劳动力迁移对初婚风险率的影响(Cox模型) |

1.劳动力迁移的发生与初婚风险率

在模型1中可以看到,与婚前无迁移组相比,迁移组进入初婚的风险率显著降低了40.0%,说明劳动力迁移经历抑制了进入婚姻的可能性,对初婚年龄发挥了推迟效应。这一结论与生存数据统计中反映的结果一致,也与先前的假设1a相符。而在模型2中,目前是否返乡并未对初婚风险率的变化产生显著影响,由此可见, 那些返乡者进入婚姻的可能性与仍然在外的移民相当,也从侧面反映出返乡移民的初婚年龄较之婚前未迁移的人同样出现推迟。这说明, 劳动力迁移经历对初婚年龄的推迟效应不会因为迁移事件的结束而中断,移民虽然返乡,但流动过程中接受的文化观念和习得的行为模式将继续影响他们的生活。所以返乡者的初婚年龄同样会被推迟,假设1b成立。

2.劳动力迁移的时机与初婚风险率

劳动力迁移的时机是指该事件何时发生。在本研究中,迁移的时机通过个体时间与历史时点共同反映。模型2显示,初次迁移的年龄每增加1岁,其初婚风险率就相应降低了9.7%,这说明,在生命历程的个体时间上,越早发生迁移,迁移时越年轻,就越有可能结婚。该结果支持假设2a。但是在历史时点上,迁移事件发生早晚却没有对初婚风险率造成显著影响,这与之前的假设不符。我们推测历史时点的作用在很大程度上被初次迁移的年龄变量和出生组变量所解释,而这两个变量在模型2中均对初婚风险率产生显著作用。因此,迁移事件历史时点的影响将留待世代比较模型中进一步考察。

3.劳动力迁移的具体过程与初婚风险率

对于迁移事件的具体过程,模型2主要观察了样本迁移的次数以及初次迁移的距离。结果显示,迁移次数每增加1个单位,初婚风险率就相应降低4.2%,这意味着频繁的迁移和不稳定的生活状态不利于移民进入婚姻,该结果支持假设3a。而在初次迁移的距离上,省际迁移与省内迁移在初婚风险率上并没有显著差异,我们因此认为,与省内迁移相比,省际迁移虽然会支付更多的迁移成本、面临更多的生活风险和更缺少熟人网络的支持,但打工者会获得更多的经济回报,并重建异质性更高的社会网络。除此之外,选择何种距离的迁移是与个人的自身能力及所拥有资本密切相关的,那些实现跨省迁移的人本身就具备了更丰富的社会资源和抵御风险的能力。以上因素均会在一定程度上抵消长距离迁移对进入婚姻的不利影响。

4.父亲的劳动力迁移经历与子女初婚风险率

无论是总体样本,还是移民样本,父亲的外出经历对子女进入婚姻均有显著的正向作用。在模型1和模型2中,与那些14岁时父亲没有外出打工的人相比,父亲外出打工的人的初婚风险率分别增加了18.6%与32.8%,这说明,父亲的劳动力移民经历会对子女的婚姻起到推动作用,该结果支持假设4。父亲外出打工有助于增加家庭财富,从而保证了子女婚姻所需的物质条件。另一方面,父亲外出打工对子女的健康水平、心理状况和学业成绩都会带来不同程度的影响(陈欣欣等,2009;宋月萍、张耀光,2009),使子女尽早进入婚姻。这也显示出父亲在子女生命历程中的重要地位。

(三) 世代的比较本研究依据出生年份将样本划分为三个世代,并在模型中检验和比较不同世代劳动力迁移影响初婚风险率的差别。表 4的结果显示,劳动力迁移对不同世代样本的初婚风险率均产生了显著的推迟效应,这与整体模型的研究结论一致。经检验,婚前是否有劳动力迁移经历与三个世代间的交互效应在统计上显著。而通过对模型3、模型5和模型7的比较可以发现,在早期组中,迁移事件的发生降低了28.1%的初婚风险率,这一负向作用在中期组中增加为43.8%,而在新生代组中则又相应减少为39.7%。如前所述,与早期移民相比,中期组是迁移热潮的主力军,迁移规模更大,流动性更突出,身处的社会情境更加复杂。而与新生代移民相比,中期组缺乏对流动的适应能力,在迁移中因文化断裂所致的隔阂感受也较为强烈。因此,推迟效应的“倒U型”变化说明迁移经历对中期组的初婚影响程度最深。从目前是否返乡方面看,对于早期移民与中期移民,返乡不影响初婚风险率,表示迁移的推迟效应在返乡后仍然发挥作用。但对于新生代移民,那些已返乡的人的初婚风险率显著增加了18.4%,这说明,回到家乡的确会提升年轻移民结婚的可能性。为了检验新生代组中返乡者的初婚年龄是否与未迁移者存在差异,本研究单独考察了这一组别在初婚风险率上的情况。结果显示,年轻移民的返乡虽然会提高其结婚的可能性,但与婚前没有迁移的人相比,初婚风险率仍然显著降低了33.7%。10该结果显示,在新生代组中,婚前未迁移者、迁移后返乡者和仍在异乡的人进入初婚的风险率依次下降,说明迁移事件的结束的确会对初婚可能性继续发挥作用,但返乡的行为会在一定程度上削弱迁移经历的推迟效应。从时机上看,11三组世代样本中移民事件在个体时间上的影响趋势一致,即,实现迁移时越年轻,就越有可能结婚,年龄较大时才开始迁移不利于进入婚姻,而新生代组移民受初次迁移年龄的影响最大。在迁移发生的历史时间上,迁移发生得越早,越有利于中期组移民进入婚姻,但却会抑制新生代组移民结婚的可能性。而对于早期组移民,事件发生早晚则没有显著作用。

| 表 4 劳动力迁移影响初婚风险率的世代比模型 |

从具体过程看,12流动性对婚姻产生的负面作用只在中期组移民中表现明显,并未对早期组移民和新生代组移民产生影响。对于早期组移民来说,这一结果是由于他们的迁移多为国家安置调配的结果,迁移本身的流动性不明显;而对于新生代组移民,则应归因于他们对流动性和环境变动的适应能力。在早期组移民中,与省内迁移相比,省际迁移显著降低了34.9%的初婚风险率,可见,跨省迁移不利于早期组移民进入婚姻。但对于中期组移民与新生代组移民来说,该因素作用均不显著。针对该结果,我们认为,在交通网络和通讯手段欠发达的状况下,早期组移民发生跨省迁移的确会面临更多的困难,并负担更多的迁移成本。而对于中期组移民和新生代组移民而言,自身资源的积累、对流动的适应和客观上联系网络的发展则部分消解了不同距离迁移在风险性上的差异。

父亲的外出经历有利于新生代组进入婚姻,能够显著提高24.6%的初婚风险率,但这一因素对早期组和中期组均不产生影响。从出生组看,新世代组移民的父亲通常处于中期世代,他们恰恰是活跃于迁移浪潮中的第一批人,这也从侧面反映出中期组移民的迁移对于生命历程的影响力。

如本文的假设5所述,劳动力迁移对初婚年龄的影响在不同世代中有较明显差异。总体而言,不同世代的初婚年龄影响因素来源于不同的迁移变量,迁移的时机与具体过程所发挥的作用在各出生组中的影响力均有不同。对于早期组移民,初次迁移的影响最为明显;而对于中期组移民和新生代组移民,时机、次数和父亲的经历等迁移变量则更有意义。从迁移的推迟效应上看,中期组移民受到影响的程度最深,这与不同世代迁移的特点和身处的时代情境有关。早期组移民的迁移并非经济因素主导,流动性也不突出,迁移本身不具备显著的影响能力。而新生代组移民在社会改革与时代变迁的趋势中已增强了对流动和变迁的适应性,这在总体上会削弱迁移过程对婚姻的影响。中期组世代的迁移在生命历程中突出的影响效应同样可以通过父亲的迁移经历得以反映。值得注意的是,流动性对婚姻的制约作用随世代推移有所降低,这表明在新生代组移民中,迁移对婚姻的推迟效应较少来自于迁移本身的不稳定性,而更多源于迁移过程中其他因素带来的婚姻挤压。

四、总结与讨论虽然对于初婚年龄的影响因素及其与劳动力迁移之间的关系在学界多有探讨,但这些研究通常围绕基本层次提供解释,对迁移者的初婚年龄变化仅限于静态分析,而没有看到生命轨迹中“转折点”的发生及其时机的作用。基于此,本文从生命历程理论视角出发,运用事件史分析的方法,着重考察了劳动力迁移与初婚风险率变化之间的关系,以试图弥补以往研究中的缺憾。通过数据分析和详细梳理,本文的基本结论是,作为生命历程中的转折点,劳动力迁移会对初婚年龄产生推迟效应。这种推迟效应是与迁移发生的时机及其具体过程相联系的,而父辈的移民经历同样会对子代的初婚发生影响。以上各影响效应会在不同世代间表现出分化。

中国社会经济体制改革引发了劳动力迁移浪潮,移民远走他乡构成了社会性的群体运动。当我们将视野再次拉回移民本身时会发现,劳动力迁移事件的发生是其生命历程中的重大转折,由此产生的一系列短期或长期的变化将这些勇敢的人推向另一种命运。受迁移经历影响,移民的初婚年龄在总体上呈现出推迟趋势,这一结果源于以下几个因素的影响:首先,相比于传统婚姻中早婚、家长集权和注重延续的特点,移民的婚姻中代际权威关系相对松弛,自主性更突出。受迁入地文化影响,他们会提升自我期待,更注重自我感受,因此,对待婚姻的态度也更加审慎,会在主观意愿上推迟进入婚姻的时间。其次,建立婚姻向来对稳定的生活状态有所要求,但迁移的特性决定了迁移者需要面对频繁的工作变换、空间位移、社会网络更替和经济状况的起伏,这些都不利于进入婚姻。第三,有研究认为,迁移经历能够改善经济状况,因而有利于进入婚姻,但移民在迁入地的劣势积累却固化了其在婚姻市场中的不利位置,由此消解了经济因素的正面作用,表明他们在现实中的婚姻挤压依然严峻。更为重要的是,为实现在迁入地的融合,移民会调整自身行为以缓和与主流文化之间的差距和冲突,这种结构上的同化趋势也反映在初婚年龄的推迟上。

本研究结果还显示,劳动力迁移对初婚的作用是以时机为前提的,事件何时发生与发生的形式都会影响推迟效应的具体结果。对此,通过“个体”和“历史”意义上的时间分别考察迁移时机对婚姻的影响,本文发现,越早实现迁移的人,越有可能结婚,这反映了事件发生的“时机”在生命历程中的重要性。在迁移的具体过程中,迁移次数越多的人,进入初婚的风险率越低,频繁变动的生活状态会明显阻碍人们结婚的可能性。传统婚姻以稳定性为前提,虽然这一前提随社会变迁有所削弱,但本质上并没有改变。由于城乡二元结构的制约,当前的劳动力迁移少有机会能够实现永久性迁移,大多只为临时性迁移。循环往复的“钟摆式”流动逐渐成为常态,甚至有相当一部分的人会选择在多个迁入地之间反复流动,从中寻觅更好的机会和生活环境。这些流动以牺牲稳定为代价,直接后果之一即是消解了婚姻的可能性。在迁移距离上,跨省迁移需要支付更多的稳定性成本,因而会增强迁移的推迟效应。对于中期组移民和新生代组移民而言,联系网络的发展和对流动的适应性则调和了不同迁移距离在推迟效应上的差异。这一结果也从侧面反映现代社会交通网络和发达的通讯方式在提升婚姻可能性上的贡献。本文的研究结果还显示,父亲的迁移经历有利于子女进入婚姻,这反映了生命历程理论中的生命相关性原则(the principle of linked lives)。13父亲外出打工能够改善家庭的经济状况,有助于向子女提供结婚所需的财物支持,并且这一事件还会对子女的心理状态和人际交往产生作用,从而影响他们的婚姻意愿。这一因素对新生代组移民的影响最为显著。

生命历程理论认为,世代效应是区分不同出生组生命轨迹的关键,因而迁移的作用会在不同世代群体间产生分化。从总体上看,劳动力迁移对初婚年龄的推迟效应在中期组移民中程度最深,这一效应在三个世代间呈现“倒U型”变化态势,反映出不同世代移民在生命周期上的差异和时代的变迁。在早期组移民中,迁移通常发生在社会转型之前,并且多为婚后迁移。与之后的世代相比,他们还没有深入迁移浪潮。而对于新生代组移民而言,他们所处的时代背景已与以往迥然不同,通讯科技的飞速发展和城乡间屏蔽的松动都会相对弱化迁移带来的改变。除此之外,传统移民多为生存型迁移,而新生代组移民多为发展型迁移,他们在迁移的机制和结果方面都有较大区别,同样会导致世代分化。

综上所述,在生命历程中,初婚年龄的变化不仅来自宏观与微观层面的因素影响,也来自人生轨迹中的重要事件。劳动力迁移作为生命历程中的重大转折,对初婚年龄产生推迟效应,迁移的时机和过程都会影响该效应的具体结果。因为生命历程中不同个体的命运间具有相关性,他们对他人的迁移经历同样会产生连带作用。总之,在迁移中,移民放缓了自我再生产的周期,这对人口结构和社会结构的调整具有重大意义。

本研究采用的基本分析策略是比较婚前有迁移经历和无迁移经历的群体在初婚风险率上的差异,以此考察迁移的影响。其中存在两项内生性问题值得注意,第一,迁移本身即筛选的过程,能够实现迁移的人可能具备了某种共性,从而导致了初婚年龄的推迟;第二,初婚时间本身就决定了样本在“婚前迁移”事件中的风险时间,因此,结婚晚的人更容易被纳入发生“婚前迁移”的风险集。从方法上看,这两项内生性问题都有可能削弱本研究的解释力。本文的讨论还未能从根本上解决以上问题,但文中的讨论旨在基于有限的材料提供一套可供解释的理论,并且是富有现实性的理论,未解决的问题将在后续研究中进一步探索。

注释

1.经过模型测试,母亲外出打工的经历对子代初婚年龄的影响并不显著,因此本文不讨论母亲劳动力迁移经历的影响。

2.在不同学科领域中,14岁均被认为是个体生命历程发展中关键的时间节点,因此在调查中询问被访者14岁时的父亲情况。

3.经过模型测试,父亲的教育程度并没有显著影响, 因此不纳入控制变量,而母亲的教育程度的影响更有意义。有研究指出,母亲的教育在家庭决策过程中具有重要作用,教育程度越高, 暗示其越重要的支配地位(埃尔德,2002:125-126)。

4. “打结”是指同一时点上有许多观测事件同时发生。

5. Cox模型最初的求解方式是不考虑打结情况的,但目前这一缺陷已被弥补,主要有Breslow、Efron、Exactm和Exactp四种处理打结数据的方法。其中Exactp(精确离散估计方法)是最为精确的处理方式。

6.人月(person-month)是事件史数据风险集(risk set)中用以风险记录的时间单位。

7.该模型主要考察婚前有迁移经历的人(包括目前返乡的迁移者和仍在外地的迁移者)与婚前无迁移经历的人在初婚风险上的差异。

8.该模型仅在婚前有迁移经历的样本中考察迁移具体过程对初婚风险的影响。

9.由于Stata11.0中模型输出结果是系数标准误而非风险比的标准误,故此处直接报告Z值。

10.限于文章篇幅,文中不报告新生代组中未迁移者与返乡者初婚风险比例模型的结果,感兴趣的读者可向本文作者索要具体结果。

11.经检验,迁移的时机变量(年龄与时点)与世代的交互效应在统计上均显著。

12.经检验,迁移的过程变量(次数与层次)与世代的交互效应在统计上均显著。

13.这一原则是埃尔德(2002)总结的关于生命历程理论的五个重要理论范式之一,他认为,一项新关系的建立会影响一种角色行为的持续或变更,由此带来的转折会形塑之后的人生。每个人的生活都在与他人发生相互作用,因此单独个体的生命产生变化时,也必然会影响他人的生命历程。

| [] |

埃尔德, G. H. 2002. 大萧条的孩子们[M]. 田禾、马春华, 译. 南京: 译林出版社.

|

| [] |

陈友华. 1999. 中国女性初婚、初育年龄变动的基本情况及其分析.

中国人口科学(5): 39-46.

|

| [] |

陈欣欣, 张林秀, 罗斯高, 史耀疆. 2009. 父母外出与农村留守子女的学习表现-来自陕西省和宁夏回族自治区的调查.

中国人口科学(5): 103-112.

|

| [] |

崔小璐. 2011. 高知大龄未婚女性的婚恋问题浅析.

西北人口(5): 58-62.

|

| [] |

戴可景. 1990. 传统文化与社会政策对妇女初婚年龄及生育率的影响.

社会学研究(4): 41-42.

|

| [] |

杜本峰. 2008. 事件史分析及其应用. 北京: 经济科学出版社.

|

| [] |

杜泳. 1989. 我国人口婚配年龄模式初探.

人口学刊(2): 20-24.

|

| [] |

靳小怡, 任锋, 任义科, 悦中山. 2009. 社会网络与农民工初婚:性别视角的研究.

人口学刊(4): 23-33.

|

| [] |

李明欢. 2000. 20世纪西方国际移民理论.

厦门大学学报(哲学社会科学版)(4): 12-18.

|

| [] |

李荣时. 1985. 对我国人口初婚年龄的探析.

人口研究(1): 28-32.

|

| [] |

宋月萍, 张耀光. 2009. 农村留守儿童的健康以及卫生服务利用状况的影响因素分析.

人口研究(6): 57-66.

|

| [] |

谭琳. 1992. 试论女性人口教育状态对婚育状态的影响.

人口与经济(5): 49-53.

|

| [] |

王鹏, 吴愈晓. 2013. 初婚年龄的影响因素分析-基于CGSS2006的研究.

社会, 33(3): 89-110.

|

| [] |

王仲. 2010. 结婚年龄之制约性条件研究-平均初婚年龄为什么推迟了.

西北人口(1): 37-41.

|

| [] |

文军. 2004. 从分治到融合:近50年来我国劳动力移民制度的演变及其影响.

学术研究(7): 32-36.

|

| [] |

许传新. 2010. 农民工的进城方式与职业流动-两代农民工的比较分析.

青年研究(3): 1-12.

|

| [] |

姚俊. 2010. 路在何方:新生代农民工发展取向研究-兼与老一代农民工的比较分析.

青年研究(6): 31-38.

|

| [] |

叶文振. 1995. 我国妇女初婚年龄的变化及其原因:河北省资料分析的启示.

人口学刊(2): 14-22.

|

| [] |

於嘉, 谢宇. 2013. 社会变迁与初婚影响因素的变化.

社会学研究(4): 1-25.

|

| [] |

张翼. 2008. 中国当前的婚姻态势及变化趋势.

河北学刊(5): 6-12.

|

| [] |

赵智伟. 2008. 影响我国女性初婚年龄变动的因素.

人口与经济(4): 32-34.

|

| [] |

Boonstra Onno. 1998. The Impact of Education on the Demographic Life Course: The Family Reproduction Process of Literates and Illiterates in the Netherlands at the End of the Nineteenth Century.

The History of the Family, 3(3): 303-313.

DOI:10.1016/S1081-602X(99)80248-6

|

| [] |

Cox David R.. 1972. Regression Models and Life Tables.

Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 34(2): 187-220.

|

| [] |

Elder Jr, Glen H. and Ann M. O. Glen. 1995. "Adult Lives in a Changing Society. "In Sociological Perspectives on Social Psychology, edited by Gary Alan Fine and J. S. House. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon: 452-475.

|

| [] |

Elder Jr, Glen H., Monica Kirkpatrick Johnson, and Robert Crosnoe. 2003. "The Emergence and Development of Life Course Theory. "In Handbook of the Life Course, edited by Jeylan T. Mortimer and Michael J. Shanahan. New York: Springer: 3-19.

|

| [] |

Jampaklay Aree. 2006. How Dose Leaving Home Affect Marital Timing? An Event-History Analysis of Migration and Marriage in Nang Rong, Thailand.

Demography, 43(4): 711-725.

DOI:10.1353/dem.2006.0035

|

| [] |

Kalmijn Matthijs. 2004. Marriage Ritual as Reinforcers of Role Transitions: An Analysis of Weddings in the Netherlands.

Journal of Marriage and the Family, 66(3): 582-594.

DOI:10.1111/jomf.2004.66.issue-3

|

| [] |

Mulder Clara H., Jeroen Smits. 1999. First-Time Home Ownership of Couples: The Effect of Inter-Generational Transmission.

European Socilolgical Review, 15(3): 323-337.

DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a018266

|

| [] |

Parrado E.A.. 1998. Marriage and International Migration: Timing and Ordering of Life Course Transitions among Men in Western Mexico.

Family Formation and Reproduction(5): 13-15.

|

| [] |

Park Robert Ezra. 1950. Race and Culture. Glencoe, IL: The Free Press.

|

| [] |

Riley, Matilda White, John W. Riley, and Marilyn E. Johnson. 1969. "Aging and Society. "In Aging and the Profesions (2). Russell Sage Foundation.

http://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/763915

|

| [] |

Zhang Weiguo. 2000. Dynamics of Marriage Change in Chinese Rural Society in Transition: A Study of a Northern Chinese Village.

Population Studies, 54(1): 57-69.

DOI:10.1080/713779064

|

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34