20世纪末21世纪初,始发于西方世界的“性革命”浪潮波及发展中国家,使发展中国家的两性关系和性行为模式出现了新的变化。同时,性疾病的跨国界传播及艾滋病这一世界性难题,也引发全球各界对于性疾病和性文化的反思(du Loû and Coleman,2005)。21世纪的中国尚处于社会转型阶段,城市化和现代化不断加强,人口流动趋于频繁,各类人群聚集在大城市,两性关系和性行为模式更为复杂,婚前同居、一夜情、临时夫妻、多性伴、性交易和同性恋等都开始出现。在各种越轨性行为中,多性伴性行为有不断加剧的趋势,而很多人又缺乏必要的性安全知识,这些都加大了多性伴性行为的风险,存在性疾病传播的隐患。所以,对多性伴性行为进行研究具有重要的现实意义。

多性伴性行为研究以定量研究居多。西方国家在20世纪40-80年代关于婚外性活动1的研究表明,“婚外性行为的比例随时间推移而增加”,最主要的变化是“女性的婚外性行为增加较多”(李银河,2003:103)。金赛博士于1938-1947年对1.8万位美国民众进行面对面访谈,其中对于婚外性行为的研究发现,年龄、性别、职业、阶层和家庭等因素对性行为产生一定影响。以性别而言,“男性一旦开始冲破法律从事婚外性交合,就几乎不可避免地结成多重性关系”,“女性却极少对更换婚外性交合对象感兴趣”(金赛,2007:166);家庭性行为是否和谐对婚外性行为会产生反面影响,“婚内性交合的不满足可能促使婚外性交合”;不同阶层(下层群体、中间阶层、上层群体)对待婚外性行为的结果,取决于他们所属社会群体的态度(金赛,2007:168-171)。海蒂对美国20世纪70-80年代的性行为的调查表明,性别、婚龄、职业、家庭性生活和关系、信任感都对婚外性行为产生一定影响。以女性为例,女性外遇可能是因为夫妻关系疏远,其中,20%是由于夫妻性生活很贫乏;女性结婚5年后发生外遇的比例为70%;家庭妇女的外遇比例比家庭之外的职业妇女还稍微高一些;“从1953年至今的35年间”,女人发生外遇的比例增加了3倍(海蒂,2002b:481-501)。对男性而言,大部分男性用于解释外遇的原因是婚姻中得不到足够的性满足,或者婚姻中的性唾手可得变得无趣;16%的已婚男人在第一年发生婚外性行为,23%发生在前两年,72%的男性在结婚两年及以后发生婚外性行为;大部分男性很少内疚或后悔,他们不认为婚外性行为与妻子之间的问题有关联或者伤害到他们的妻子;大部分男性不相信妻子有婚外性行为,一旦得知,感受都是负面的(海蒂,2002a:135-179)。盖格农(2009:204-207)认为,影响婚外性行为的因素有宗教力量、婚前性行为、离婚率和女性劳动角色等,宗教力量的下降可能促发婚外性宽容度的增加;婚前性行为可以导致婚外性行为;随着离婚率的上升,在两次不幸婚姻之间发生性关系在道义上不受责备的观点更加普遍;女性在年近40岁时对性兴趣增加,而男性的性兴趣刚好开始下降;富足使支付婚外性行为所需费用的能力更强;职业生活和经济上的独立会提高女性作独立性选择的意识和机会;在家的女性选择范围太有限,机会更少。1988-1989年美国芝加哥大学关于性行为的调查表明,年龄、性别、种族、受教育水平和社区类型影响成年人多性伴性行为的发生,更多的女性(65%)报道说没有婚外性伴侣(Smith,1991)。

中国对于婚外性行为的研究还处于起始阶段。潘绥铭等(2004)关于全国性行为1999-2000年的调查表明,性别、收入、年龄、婚龄、职业、城乡和文化等因素都对婚外性行为有显著影响。从婚外性行为发生的可能性来看,男性是女性的4.7倍;富人是穷人的6.1倍多;平均结婚8.4年后发生的可能性最高,城市中有婚男性在平均婚龄为2.2-5年时发生率最高;老板们最“花”;农村流动人口有婚者婚外性行为最多,超过城市有婚者7%,超过农村有婚者14%;上过大专和上过高中的男女是多发人群。同样,此次调查数据也验证了“社会对个人的多伴侣性行为发挥主要作用”的命题,表明阶层归属的作用非常微弱,但社区性文化对男性的作用和性关系态度对女性的作用极其突出(潘绥铭,2002)。女性成为中国“性革命”的主导者,她们的多性伴性行为也引起关注。2000年和2006年的两次全国性调查表明,年龄、受教育水平、收入、职业、居住地、健康状况、魅力自评、婚姻状况、性观念、涉性娱乐和相关活动都对多性伴行为有显著影响(黄盈盈、潘绥铭,2011)。北京大学人口所对中国未婚青少年多性伴现象进行分析,揭示了性别、首次性行为、社会经济条件、不良经历和性侵犯等与多性伴的关系(林婷等,2012)。西安市的调查结果表明,性行为观念和流动时间对大龄未婚男性流动人口是否发生多性伴性行为有显著性作用(杨博等,2012)。国外学者通过对中国1999-2000年健康和家庭生活调查的数据分析发现,在中国仍然存在双重标准,男性多性伴性行为比女性高得多;与配偶生活时间达到10-20年的男性发生多性伴性行为的可能性最高(Parish, et al., 2007)。

现有用于解释性行为的研究理论有性总量2、性脚本3(Gagnon and Simon, 1973)、性网络4(Klovdahl, et al., 1994)、性交换5(潘绥铭,2002)、性的抉择6(Treas and Giesen, 2000)、性与社会性别系统7(Amaro and Raj, 2000)等。社会性别理论认为,父权社会缔造出两性不平等的经济、社会权利和家庭规范,以及有差异的性别文化规范,塑造了“男主外女主内”的性别角色和标准,并通过各种规范学习将其内化到女性的行动和内心中,这些行为都会对女性性行为产生重要影响。对于男性出轨者比女性多这一现象,研究认为可能是由于“个体习得的性脚本理论中的社会性别属性”,或是“社会对女性性方面的包容度界定要严格于男性的双重标准”造成的(特雷斯、吉森,2012:259)。

综上所述,本文将通过社会性别视角,围绕多性伴性行为这一主题,探索其影响因素,以期反思现有的两性关系和“性革命”现象。

一、数据来源及抽样方法本文的数据来自2007-2008年在上海开展的一次大型性行为与生殖健康抽样调查,由美国耶鲁大学、上海计划生育科学研究所和上海社会科学院人口与发展研究所合作。此次调查的目的是了解中国成年人的性行为和性交往模式,掌握人们的生殖健康状况和性疾病传播途径。选择上海地区进行性行为和生殖健康调查具有典型意义:一是上海作为中国现代化城市之一,与农村或其他地区相比,陌生和宽松的社会网络更可能孕育开放和多元的性文化;二是上海是中国的特大城市之一,在2010年的2 300多万常住人口中,外来人口就有900多万,这为外来人口与常住人口的性行为比较提供了有利条件;三是上海具有先进的性别文化和性别平等模式,也为两性的性行为比较烙上地域印记。

这次调查的对象是上海市18-49岁的户籍人口和流动人口。之所以将抽样目标年龄上限定为49岁,是因为50岁之后的男性基本上处于性不活跃期,女性基本上处于非育龄期。调查涉及上海市的17个区/县、44个街道/镇、50个居委会/村委会和100个居民小区。调查样本除了在户籍人口中抽取1 200人外,还抽取流动人口1 000人,其中500人在居民小区中抽样,500人在集体户中抽样,共计2 200个样本。

根据抽样对象的不同,我们设计了两个抽样框,采取两种抽样方法。第一部分抽样对象是居民小区中的1 200个户籍人口样本和500个流动人口样本。为了保证回收的最低问卷数量,我们扩大抽样的比例,在居民小区范围内抽取1 800个户籍人口样本和800个流动人口样本。具体抽样方法如下:第一步是以2005年上海市3%人口抽样调查的数据为依据和抽样框,采用多阶段随机抽样的方式直接抽取居委会/村委会为子样本。经抽样选中了其中的50个居委会/村委会为本次调查的样本框,它们分布在全市17个区/县中的44个街道/镇里。每个居委会均按2005年时的样本小区整群抽样,共计100个小区。第二步是在抽中的居委会/村委会中,按2005年小区编号找到相应的调查小区地址与相应的户口底册(分户籍人口和流动人口)。每个小区约有户籍人口和流动人口(常住)250人左右。按照2007年9月的实际情况调整户口底册,并按户主姓名与地址制作样本户名册,户籍人口和流动人口分别制作,特别是小区内半年以下的流动人口更不能遗漏。第三步是制作好样本户口底册后,对符合我们这次调查对象的户重新排序。在此基础上,利用随机表,采用无替代随机抽样方法(SRS),在每个小区内抽取36个有本地户籍的居民户和16个外地的流动人口户。8以前面18个有本地户籍的居民户和8个有外来流动人口的流动人口户为正式调查样本户,后面的为备用,即替换时使用。替换时可按顺序替代。

第二部分抽样对象为500位集体户的流动人口。按照2005年制造业、建筑业、零售业、餐饮业和服务业的流动人口集体户分布比例,并根据调查行政区域(徐汇区、长宁区、普陀区、杨浦区、闵行区、浦东新区、宝山区、嘉定区、青浦区和南汇区)集体户流动人口数据,按比例配备上述分行业和分行政区的样本数,合计500人。

由于涉“性”问题的调查总是非常敏感,在保证科学抽样的前提下,如何保证个人真实作答也是重要的一个环节。针对这个问题,我们作出如下安排:一是对参加本次调查的所有人员进行培训,包括居委会一级的计生委干部和其他有关的工作人员;二是问卷前面部分由调查员询问并填写,后面比较隐私的部分由被调查对象自己填写;三是调查员必须对被调查者自己填写的部分做一些初步的培训或指点,耐心做好答疑与指导工作;四是为了避免他人在场的影响,访谈最好在没有第三者的情况下进行,一个房间里最好不要两个人同时进行调查;五是强调妥善保管好调查资料,不可将涉及个人隐私的内容随意告诉别人。

本次调查共组织8个工作小组,全部由上海社会科学院人口所的科研人员和研究生担任,每组有1个负责人,并担任调查指导员。依据调查总任务,每个工作小组负责实地调查6-7个居委会/村委会,即12-14个居民小区,基本一半在市区,一半在郊区。调查从2007年11月初正式开始,历时3个月,于2008年1月底结束,共完成了2 200个有效样本。

在2 200份问卷中,我们选取了有配偶或同居伴侣的1 556个样本作为分析对象。9其基本特征分布如下:性别分布均衡,男性为51.4%,女性为48.6%。1958-1969年、1970-1979年和1980-1990年出生的人分别占46.3%、39.0%和14.6%。上海人与外地人分布均衡,上海人占52.9%,外地人占47.1%,但是,农业户口与非农业户口分布差异大,其中,上海主要是非农业户口居多,占44%,省外主要是农业户口居多,占38.5%;受教育水平分布主要集中于初中和高中两组,其中,小学及以下为11.3%,初中为48.3%,高中为27.8%,大专为8.1%,大学及研究生为4.4%;月平均收入几乎都在4 000元以下,其中,收入在1 000-1 999元的占41.7%,1 000元以下(包括在家没有收入的人群)的有27%,另有18.1%的人收入在2 000-3 999元之间;婚姻状况以初婚者居多,占95.3%,再婚、未婚、丧偶和离婚分别为2.0%、2.2%、0.15和0.4%。

二、多性伴性行为现状“伴侣”是指与个人结成比较长期(一个月以上)性关系的人,既包括正式的配偶,也包括在一个月以上的同居关系中的另一方。因此,伴侣关系专指婚姻关系或同居关系(潘绥铭等,2004:253)。“多性伴”性行为指除了与自己配偶或伴侣外,还与其他人发生性关系,既有长期的,也有短期的,既包括感情因素,也包括性交易。国际艾滋病调查指标则把多性伴定义为过去12个月内与多于1人发生过性行为的情况。10

那么,目前多性伴人群表现出哪些特征,他们或她们在性伴数量、性伴特征、何时何地更容易发生,以及发生性关系时的性安全意识到底如何?总体来讲,不管是上海或者外地,男性和女性在多性伴性行为的数量方面都存在差异。相对于女性而言,男性的多性伴性行为比例更高,而且性伴侣数量更多,上海男性在“过去12个月”里发生过多性伴性行为的人数占样本量的5.4%,女性为0.2%;外地男性占样本量的2.7%,女性为0.7%。而在“至今为止性伴侣的数量”一栏中,被调查的上海男性中有23.4%的人有过多性伴性行为,女性仅为5.5%;外地男性中有19.6%有过多性伴性行为,女性为6.7%。同时,上海男性和外地男性存在在“过去12个月”内性伴数量为2个及以上的情况,而上海女性或外地女性则没有发生此种情况。不管是上海男性还是外地男性,他们“至今为止”有过2个及以上的性伴的比例都比女性高不少(见表 1)。下面,我们将呈现有多性伴性行为人群的具体情况。

| 表 1 与最近一个性伴(除配偶或同居伴侣外)发生性行为的基本状况 |

从最近一个性伴的性别而言,男性除了有异性性伴关系外,也存在同性性伴关系,而女性的性伴全部为异性性伴关系。从婚姻状况来看,不管男性还是女性,绝大比例的性伴都是未婚,上海男性不知道性伴的婚姻状况的有13.5%,上海女性的男性性伴有配偶的占了25%,同样,外地男性不知道性伴婚姻状况的比例比外地女性高,而外地女性的男性性伴有配偶的比例为13.6%,比外地男性高,这些数据表明了更多已婚男性发生婚外性行为的事实。而在与性伴的关系方面,将近24.7%的上海男性和14.1%的外地男性称呼其为“情人”,而只有8.3%的上海女性称呼其为“情人”,无外地女性选择此项。不小比例的男性和女性把性伴看作自己的异性朋友,差异最大的是,有4.5%的上海男性和2.4%的外地男性的性伴是通过付费请来的,而女性没有付费的性伴;有45.8%的上海女性是与自己的前夫保持着性伴关系,而上海男性的比例相对来讲要低得多,只有7.9%;同样,外地女性与前夫保持性关系的比例要大于外地男性与前妻保持性关系的比例。显然,不管男性或女性,其多性伴的对象大多未婚,男性的多性伴关系中更多夹杂着同性恋和性交易,女性更多与前夫保持着性关系。

(二) 发生过程及意愿与最近一个性伴性行为发生过程情况如下:在“认识多久才发生关系”方面,有将近一半或超过一半的男性和女性在认识一年内发生性关系。从发生性行为的地点来看,84.3%的上海男性和91.7%上海女性都会选择在家里或宾馆的场所,有40.4%的上海男性和48.2%的外地男性将女性性伴带到家里,45.8%的上海女性和57.1%的外地女性却是到男性性伴家里,小部分男性也会选择在办公场所、娱乐场所等地方发生性行为。在被访问的对象中,绝大部分男性(上海男性和外地男性分别为74.2%和79.5)和女性(上海女性和外地女性分别为95.8%和81%)已在一年前结束与最近一个性伴的性关系。从维持与性伴的性关系意愿来看,23.98%的上海男性和4.2%的女性、15.5%的外地男性和13.6%的外地女性仍然希望维持与性伴的关系。可见,在多性伴性行为过程中,人们大多在1-2年内就建立起性关系,更多男性会将女性性伴带回自己家里,更多女性会选择跟随男性性伴到对方家里,而且仍然维持这种性关系的比例和意愿不小。

(三) 性安全和性交易在使用安全套方面,只有26.1%的上海男性、12.5%的上海女性、28.6%的外地男性和31.8%的外地女性“每次都使用”,不管男性或女性“很少使用”和“从未使用”的占绝大部分。在看待对方是否还有其他性伴方面,分别有37.6%的上海男性、32.5%的外地男性、21.8%的上海女性和22.7%的外地女性认为自己的性伴仍有其他性伴。同时,一半左右的男性或女性认为自己性伴的其他性伴是“对方的配偶或同居性伴”,分别有25%的上海男性和32%的外地男性认为自己的女性性伴有“商业性工作者的性伴”,女性无人选择此项,更多女性(50%上海女性和57.1%的外地女性)认为自己的男性性伴的性伴应该是“没有同居也没有花钱的性伴”。笔者主观地猜测,两性在对待多性伴性行为方面存在不同的认识,男性更倾向于从性交易方面对待性伴的各种性关系,女性更倾向于从情感方面看待性伴的其他性行为。相对于外地人而言,上海的男性和女性在性伴发生关系时,存在“经常”或“总是”花钱的情况。相对于女性而言,男性这一比例要高些,这可能是男性更多进行商业性或交易性的多性伴性行为。

显然,两性多性伴性行为表现出明显的性别差异,多性伴更多是男性的特权,女性倾向于与前夫“有染”,两性都倾向于在男方家里发生婚外性关系,更多男性想继续维持婚外性关系,从中仍然可以看出夫权在性关系中留下的痕迹,性活动与社会性别规范息息相关。

三、多性伴性行为理论建构及实证检验 (一) 理论建构及研究假设笔者认为,社会性别固化了男性和女性在社会、家庭和性中的角色,也分化了他们在性活动中的表现。因此,借鉴中西方关于多性伴性行为影响因素的研究结果,考虑本调查数据和变量设置的可得性,笔者从两性在社会角色、家庭角色和性角色这三个领域中所扮演的角色和习得的规范提炼出影响多性伴性行为的因素,即社会阶层归属、家庭亲属生活、性爱生活、性别及社会规范,认为它们都将对多性伴性行为是否发生产生影响(见图 1)。

|

图 1 多性伴性行为影响因素的理论模型 |

1.阶层归属 我们认为,户口、收入、受教育水平和职业等阶层归属因素都对多性伴性行为产生影响。具体假设如下:外地人进入上海地区,身处一个不熟悉的环境,更需要多性伴的慰藉,比上海人更易发生多性伴性行为;收入水平越高,越有能力去支付发生多性伴行为的费用,越可能发生多性伴性行为;受教育水平越高,越能掌控生活选择,突破传统思维和做法,从而更有可能发生多性伴性行为;不同职业环境下的人群,多性伴性行为具有差异性,职业地位高的人群比职业地位低的人群更有机会发生多性伴行为。

2.家庭亲属生活 我们认为,婚姻状况、亲属关系、是否生育和生活时间都对是否采取多性伴性行为产生影响。具体假设如下:婚姻起到制约婚外性行为的作用,处于婚姻内部的人群比未婚同居者更不可能发生多性伴性行为;与对方家庭成员关系越紧密,越不可能发生多性伴性行为;有生育孩子的人群更不可能发生多性伴性为;生活时间越久,婚姻生活越趋于平和,越不可能发生多性伴性行为。

3.性爱生活 我们认为,个体在性方面的态度和行为具有一定的稳定性和持续性,因此,选择第一次性交时的年龄和是否采取同居行为来考察对待性行为的态度。同时,配偶或同居伴侣是否信任对方和在性生活方面的满意度都将对本人是否采取多性伴性行为产生一定影响。提出如下假设:第一次性交时年龄越小和婚前有过同居行为的人,越有可能逾越性规范,发生多性伴性行为;对对方的性行为信任度越高,越有可能规范自己的性行为,越不可能发生多性伴性行为;夫妻性生活越不和谐,越有可能发生多性伴性行为。

4.性别及社会规范 社会性别理论通过分化两性在社会、家庭和性领域中的角色扮演,给予两性不同的机会和实行不同的规范。我们提出以下假设:男性在社会中的角色扮演,将掌握更多发生多性伴性行为的资本和机会,女性在家庭角色和性角色中所受的规范要求比男性严格,更多地制约了女性多性伴性行为的发生。因此,相对于女性而言,男性更易于尝试除配偶或同居伴侣之外的多性伴性行为。

(二) 变量设置 1. 因变量本研究选择“一年内除配偶或同居对象外是否与其他任何人发生过性行为”11做因变量,设置为二元虚拟变量,0表示没有发生多性伴性行为,1表示发生多性伴性行为。在我们的研究中,共有1 554个样本作出回答,其中,没有发生过多性伴性行为的有1 338个,占86.1%,发生过的为216个,占13.9%。12其中男性发生率为21.4%,女性发生率为6%;上海人发生率为13.7%,外来人口为14.1%。

2. 自变量性别及阶层归属 将性别处理为二元虚拟变量,0代表女性,1代表男性;将户口也处理为二元虚拟变量,0代别外地人,1代表上海本地人;收入处理为四分类变量,分别为0-1 999元、2 000-4 999元、5 000-9 999元和1万元及以上。职业分为九类,分别为在家、农民、工人、娱乐场所服务人员、其他服务人员13、个体户与私营业主、办事人员、技术人员和各单位负责人;受教育水平分为五类,分别为小学及以下、初中、高中、大专和本科及以上。

家庭亲属生活 婚姻状况处理为四分类变量,分别为初婚、再婚、未婚和离婚(包括1例丧偶在内);生育状况选择“是否生育”作为测量指标,处理为二元虚拟变量,0代表没有生育,1代表有生育;生活时间选择“您与配偶或同居伴侣在一起生活多少年”作为测量指标,处理为五分类变量,分别为0-2年、3-5年、6-8年、9-16年、17-29年。14亲属关系选择“您与对方的家庭成员经常在一起活动吗”作为测量指标,将“每月一次及以上”、“每年一次及以上”、“三年内有联系”和“三年以上没联系”和“不适用”五个选项处理为五分类变量。

性爱生活 第一次性交年龄为连续型数值变量;是否同居为二元分类变量,0代表婚前没有同居行为,1代表婚前有同居行为;性信任度选择“您现在的配偶/同居伴侣在你们一起生活以来是否与其他人发生过性行为”作为测量指标,处理为三分类变量,1代表肯定有过,2代表或许有过,3代表没有过;性满意度选择“您与现在的配偶或同居伴侣的性生活和谐吗”作为测量指标,1-5分别代表很和谐、和谐、一般、不太和谐和很不和谐。

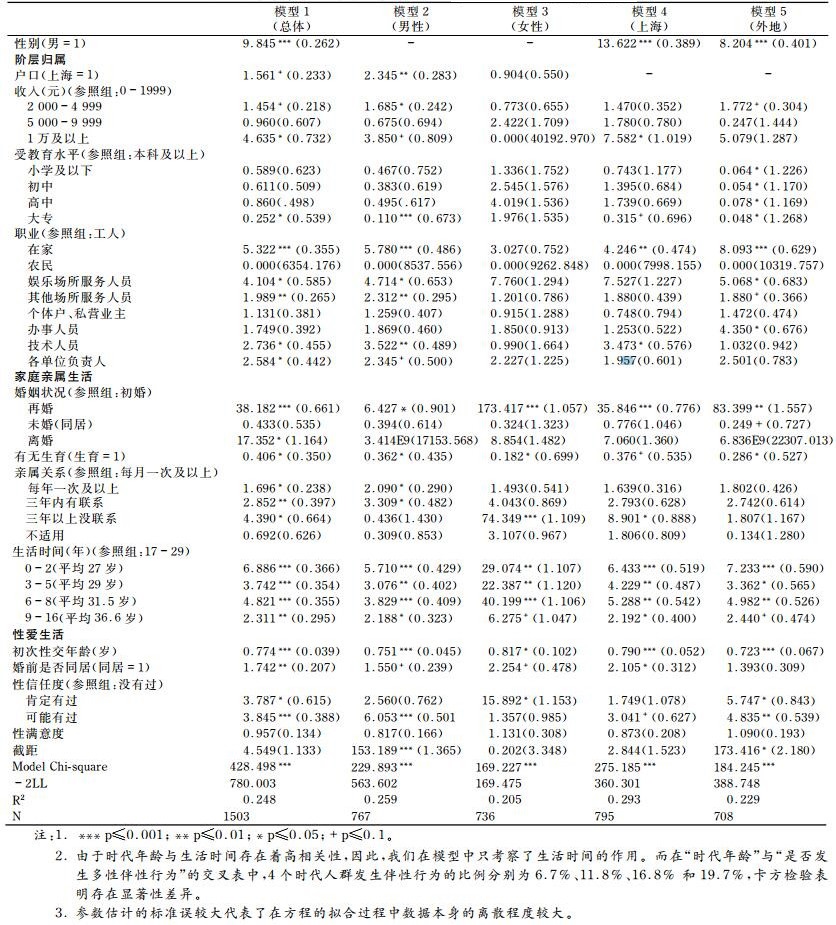

(三) 研究结果 1. 性别及阶层归属的影响在性别及阶层归属的所有变量中,如性别、户口、收入、受教育水平和职业都对是否发生多性伴性行为产生显著性影响。从模型1来看,相对于女性而言,男性采取多性伴性行为的可能性提高了8.845倍;相对于外来人口而言,上海人的多性伴性行为的可能性提高了0.561倍;与收入为0-1 999元的人群相比较,收入为2 000-4 999元和1万元以上的两个人群发生多性伴性行为的可能性分别是参照组的1.454和4.635倍。相对于本科及研究生而言,大专生采取多性伴性行为的可能性下降了2.968倍[1/ Exp(B)-1=1/0.252-1=2.968],小学及以下、初中组和高中组与参照组在统计学上无显著性差异。相对于工人而言,“在家”没有就业的人群发生多性伴性行为的可能性提高了4.322倍[Exp(B)-1=5.322-1=4.322],由于农民没有发生多性伴性行为的个案,因此无法与参照组进行对比分析,15娱乐场所服务人员、其他场所服务人员、技术人员、技术人员和各单位负责人发生多性伴性行为的可能性分别是工人的3.104倍、0.989倍、1.736倍和1.584倍,个体户与私营业主、办事人员与工人的对比在统计学上无显著性差异。显然,闲居在家和娱乐场所服务人员是多性伴性行为的高发人群。

从模型2和模型3对男性和女性的对比来看,户口、收入、受教育水平和职业都对男性产生显著性影响,而对女性全然不起作用。就男性而言,上海男性是外地男性发生多性伴性行为的2.345倍;收入为2 000-4 999元和1万元以上的两个人群发生多性伴性行为的可能性分别是收入为1-1 999元人群的1.685和3.850倍;受教育水平的影响在“大专”和“本科及以上”两个分类上呈现出显著性差异,“本科及以上”男性发生多性伴性行为的可能性是“大专”男性的9.09倍[(1/Exp(B)=1/0.110=9.09];发生多性伴性行为的职业分布较广,与工人相比较而言,“在家”和“娱乐场所”的人员的可能性分别提高了4.780倍和3.714倍,技术人员和各单位负责人可能性分别提高了2.522倍和1.345倍。

从模型4和模型5对于上海人和外来人员的比较来看,不管上海或外地人,男性比女性发生多性伴性行为的可能性都更高;收入对上海人的影响表现更为显著,其多性伴性行为是否存在显著性差异,只在最高收入与最低收入间,即收入1万元以上的人群是收入为0-1 999元的7.582倍,而外地人模型只在“2 000-4 999元”和“0-1 999元”两个群体中产生显著作差异。相比较而言,受教育水平越高的人群,发生多性伴性行为的可能性要高些。就上海人而言,“本科及以上”人群比“大专”的发生率要提高2.17倍[1/ Exp(B)=1/0.315=3.17],而对外来人口来讲,与“本科及以上”人群相比较,其他受教育水平人群发生多性伴的可能性都降低了一、二十倍。职业对于上海和外地人员多性伴性行为的影响表现出差异性,上海人中主要是“在家”和“技术人员”属于高发人群,外地人中则是“在家”和“娱乐场所服务人员”属于高发人群。

2. 家庭亲戚生活的影响婚姻家庭生活的四个测量指标都对是否有多性伴性行为有显著性影响。从模型1可以看出,相对于初婚人群而言,再婚人群和离婚人群发生多性伴性行为的可能性分别提高了37.182倍和16.352倍;没有生育孩子的人群发生多性伴性行为的可能性是有生育孩子人群的2.174倍[1/Exp(B)=1/0.406=2.174];与对方家庭关系的亲近度对是否发生多性伴性行为产生的影响是显著的,与对方家庭越亲近就越有可能制约多性伴性行为的发生,相对于与对方家庭成员联系“每月一次及以上”的人群而言,“每年联系一次及以上”、“三年内有联系”和“三年以上没联系”的人群发生多性伴性行为的可能性依次提高了0.696倍、1.852倍和3.390倍;与配偶或同居伴侣共同生活的时间对多性伴性行为起的是负向作用,相对于生活“17-29年”的人群而言,婚后前两年及婚后第“6-8年”间发生多性伴性行为的可能性最高。我们猜测,婚姻危机期可能在两个时期,一是婚后头两年,二是“七年之痒”期。

从模型2和模型3分性别的对比来看,曾经离婚的经历对多性伴性行为的影响作用很大,不管男性或女性,“再婚”人群发生多性伴性行为的可能性都大大提高了,男性“再婚”人群是“初婚”人群的6.427倍,女性则高达173.417倍。不管是男性或者女性,有孩子都对他们构成一定的制约,无孩子的男性发生多性伴性行为的可能性是有孩子男性的2.762倍[(1/Exp(B)1/0.362=2.762],无孩子的女性则是有孩子的女性的5.495倍[1/Exp(B)1/0.182=5.495],显然,生育经历对女性的制约比男性要大得多。同样,家庭关系对于男性和女性产生的作用方向是一致的,越是联系松散的,越有可能发生多性伴性行为。但是,对女性的影响力要比男性强得多,跟对方家庭“三年以上没联系”的女性发生多性伴性行为的可能性是“每月一次及以上”女性的74.349倍。生活时间对男性和女性都产生显著性影响,但对女性的影响要强烈得多,男性发生多性伴性行为的高发期在头两年,女性则更多是在“七年之痒”期(第6-8年)发生,此可能性是生活时间为“17-29年”人群的40.199倍。

从模型4和模型5对比来看,婚姻状态、有无生育和生活时间等变量都对上海人和外地人产生一定的影响,其影响方向与模型1、模型2、模型3基本保持一致,再婚和没有生育的人群都促使多性伴性行为发生的可能性提高,相对于共同生活时间长达“17-29年”的人群而言,发生多性伴性行为的可能性从高到低排列,分别为“0-2年”、“6-8年”、“3-5年”和“9-16年”。家庭关系对上海人有影响,而对外地人没有产生显著性影响,可能跟外地人这一特殊身份有关,他们身处异地,很难跟家人常团聚。

3. 性爱生活的影响性的经历和配偶或同居伴侣间的性互动都会影响是否发生多性伴性行为。从模型1来看,初次性交时年龄对因变量起负向作用,初次性交的年龄越大,发生多性伴性行为的可能性就越小,年龄每提高1岁,可能性就下降0.291倍[1/Exp(B)-1=1/0. 774-1=0.291]。相对于婚前没有同居行为的人,婚前有过同居行为或正在同居的人群发生多性伴性行为的可能性就要提高0.742倍。对配偶或同居伴侣在性行为及关系上是否忠诚的评价,对个人是否采取多性伴性行为具有显著性影响,相对于信任配偶或同居伴侣“没有过”多性伴性行为的人群而言,怀疑对方“肯定有过”或“可能有过”的人群发生多性伴性行为的可能性分别提高了2.787倍和2.845倍。令人疑惑的是,性生活是否和谐对采取多性伴性行为无显著性影响。同时,我们将健康状况和生殖健康状况这两个变量分别纳入模型,发现在统计学意义上对多性伴性行为都不存在显著性影响。可见,婚前的性行为、性态度及伴侣间是否互相信任比起二人的性生活是否和谐和生殖健康状况,对个体是否发生多性伴性行为更具有影响力。

从模型2和模型3分性别的分析结果来看,初次性交的年龄、婚前是否同居、性信任度都对男性和女性有显著影响,但同居行为对女性的影响强于男性,有过同居行为的女性发生多性伴性行为的可能性是无同居行为女性的2.254倍,而男性其可能性是1.55倍。同样,“性信任度”对女性的影响也要强于男性,认为其配偶或同居伴侣与其他人“肯定有过”性行为的女性,其越轨的可能性增大了不少,是持“没有过”看法的女性的15.892倍。从模型4和模型5来看,检验结果与模型1基本一致,但是,对于外来人口来讲,有否同居的经历并不对多性伴性行为产生显著性差异。而在这5个模型中,性满意度都没有对多性伴性行为产生显著性影响。

五、结论及启示从上海市所调查的18-49岁的群体,即出生于20世纪50年代末至80年代末有配偶或同居群体的多性伴性行为现状来看,不管是上海人还是外地人,其多性伴性行为都呈现出如下特征:男性的多性伴性行为比例比女性高很多,而且出现同时有2个及以上多性伴伴侣的现象(配偶或同居伴侣除外),而女性只有1个多性伴伴侣(配偶或同居伴侣除外);男性的多性伴还出现同性,而女性的多性伴都为异性;不管是男性或女性,他们的性伴大多为未婚;男性的性伴大多为自己的朋友或情人,女性的性伴大多是自己的朋友或前夫;在发生性关系的时间上,男性和女性都会在一两年内有所行动;发生关系地点大多为双方家里或者宾馆,但是,不管是男性或女性,到男方家里的比例最高;在发生关系的性安全方面,不管是男性或女性,都有一半以上“不使用”或者“很少”使用安全套;虽然绝大部分的男性或女性很少以钱或物的方式进行性交易,但是男性花钱的比例比女性要高很多。关于多性伴性行为现状的分析结果表明了两性在性领域的活动方式仍然呈现出明显的性别差异,“夫权”社会不仅存在于社会领域和家庭领域,也存在于性领域。这就为我们提供了从社会性别角度分析两性性活动方式的模式。

从构建影响多性伴性为的理论模型和回归结果看,我们的理论建构是有意义的,社会性别对于两性不同的角色定位和规范,其影响渗透到社会领域、家庭领域和性领域,即通过阶层归属、家庭亲戚生活和性爱生活这三个层面,对不同性别和户籍身份的群体的多性伴性行为产生影响。我们的研究侧重于两个方面的分析,一是通过模型1、模型4、模型5用于验证阶层归属、家庭亲戚生活和性爱生活各个变量对是否发生多性伴性行为起作用,二是通过模型2、模型3用于验证社会性别系统的作用,即社会性别给予两性不同的社会、家庭、性角色和规范,从而间接影响两性性活动方式。具体研究结论如下:

第一,“生理需要论”并不起作用。性生活是否和谐这一生理因素对多性伴性行为是否发生并无显著作用。同时,健康状况及生殖健康等生理原因在被纳入模型时也没有任何显著作用,这一结论值得探讨。人们发生多性伴性行为的兴趣点在哪里,是生理的需要,感情的需要,还是一时冲动下的选择?国内学者认为性社会学的5个基本命题,即性欲的强弱、性欲的实现、性行为技巧、性高潮和性功能障碍,主要是受社会因素的影响,生理因素的作用相对较弱(潘绥铭等,2004),但已有关于婚外性行为的研究表明性生活是否和谐具有一定影响(金赛,2007),而本研究表明,多性伴性行为有可能更多是个人社会存在的表达,或者是基于证明个人的魅力,或者是弥补个人情感的需要,它与生理因素无关。

第二,“资本运作”16和“环境影响”17取代“阶层归属”发挥作用。在总模型中,我们发现户口、收入、受教育水平和职业都对多性伴性行为发生与否有显著性影响,但是,此影响具有选择性,出现了人群分化。比如,在总模型中,对于“收入”这一变量而言,5 000-9 999元的人群与参照人群没有显著性差异;在“受教育水平”这一变量中,也只有“大专”人群与参照人群有显著性差异;在“职业”这一变量中,在家、娱乐场所等服务人员、技术人员和负责人,这几个不同群体与参照人群有显著性差异。这也表现出潘绥铭(2002)关于“阶层作用非常微弱”的这一总体判断的疑惑。笔者认为,阶层归属并非不起作用,而是分化为“资本运作”与“环境影响”的双重作用,即是将阶层归属对多性伴性行为发生的直接影响阻断,表现为资本的作用和环境的作用。首先,在上述分化的人群中,拥有各种经济、人力或社会资本18越多的人群,发生多性伴性行为的可能性越高。比如,在上海人与外来人口的模型中,也表明了个人“资本”对于采取何种社会行为所起的作用。笔者发现,在上海人中,只有高收入、受教育水平高和处于职业地位顶层的人群最有可能发生多性伴性行为,可能性要比那些掌握较少各种“资本”的人群要高。而外地人在进入上海的过程中,拥有越多教育资本、收入稍微有所提高、在职业金字塔稍微靠上的“办事人员”,他们获取性资源的可能性也大大增加了。其次,环境影响作用显现。多性伴性行为的另两高发人群是“无业”和“娱乐服务人员”,显然,生活和职业环境对于一个人的性行为也有显著影响。

但是,在分性别的模型2和模型3中,个人因素对女性全然不起作用,无论收入、受教育水平和职业分布,都没有产生任何显著性影响。笔者猜测,在“父权制”的文化体制中,女性在掌握各种资本中仍然处于弱势,通过本次调查中性别与收入、受教育水平和职业的交叉表分析,19卡方检验表明男性与女性之间存在显著性差异,女性在2 000-4 999元、5 000-9 999元和1万元及以上的收入中、在“专业技术人员”和“各类单位负责人”中所占的比例远远低于男性,在“大专”和“本科及以上”的比例也要比男性小。

第三,“婚内感情论”具有合理性,但也存在时效性。在对有配偶或同伴伴侣的人群发生多性伴性行为原因的认识中,最主要的理论是“婚内感情论”,即夫妻感情淡漠是发生婚外性行为的主要原因(潘绥铭等,2004:271),本文的回归分析也证明了这一认识,即与对方家庭关系是否融洽、夫妻双方的性信任度,以及双方一起生活时间的长短、是否养育自己的孩子都力证感情的重要性。研究有如下两个新发现:一是关于配偶生活时间与多性伴性行为发生的可能性的关系。笔者发现不同性别发生多性伴性行为的高发期有所不同,男性主要是在婚后前两年,女性则是在“七年之痒”的第“6-8年”期间。这与海蒂(2002a, 2002b)和潘绥铭(2004)的调查结果有些相近。至于“七年之痒”,确实有此事,但是,不同性别表现出差异性,男性不仅存在“七年之痒”,更存在“前两年之痒”。笔者认为,这可能与社会对两性性观念的双重标准有关,在婚姻的前两年调适期,男性更有机会也更容易倾向于向外界寻找替代品。女性则更多顺从婚姻生活的安排,直到生活至“七年”疲劳期后,才更可能向外界寻找替代。二是婚姻状态与多性伴性行为的关系。研究结果表明,婚姻的状态并不能如我们期待起正向作用,有无结婚并不会对多性伴性行为产生影响,而有否离婚的经历更可能让人突破性行为的制约,再婚人群的多性伴性行为最高,显然,通过婚姻以规范两性的性行为的期待并不起作用,而慎重对待婚姻,减少错误的婚姻选择更为重要。

第四,“越轨”性行为作风具有一贯性。金赛的调查表明,那些有婚前性行为的女性,有婚外性行为的可能性较大。国内学者的研究也表明,首次性行为年龄与青少年多性伴发生的关系显著(林婷等,2012)。本研究也证明了这一点,大多易于在较小年龄发生性关系和同居的人群,不管男性或女性,都更有可能采取多性伴性行为。如此,“婚前性行为可以导致婚外性行为”(盖格农,2009)这一提法在这里得到证实,这对于男性和女性都一样真实。笔者预测,随着初次性交的年龄提前、婚前同居行为的增多、不健康无规范娱乐场所的增多,以及个体职业生活自由度的提高,多性伴性行为的发展趋势并不容乐观。

第五,社会性别理论发挥强大的作用。通过分性别的多性伴性行为影响因素的分析,我们又看到了一个“性别系统”在性领域中的清晰印记:男性将社会角色的扮演延伸到性活动中,表现男性社会角色的户口、职业、受教育水平和收入各因素仍影响着男性在多性伴关系中的活跃度;女性仍被传统的家庭角色所钳制,反映她们社会角色的户口、职业、受教育水平和收入等因素竟然不起作用,20而婚姻家庭中的婚姻状态、生育与否、家庭关系却顽强地影响着她们在多性伴性行为上的活跃性。社会性别理论认为,社会对女性有更严格的性规范要求,已有研究表明,一旦较严格的性规范被女性逾越,她们会倾向于逾越其他性行为规范。本研究也表明,同居行为和对对方的信任度对女性采取多性伴这一越轨性行为的影响比男性要强得多。如表 3所示,由于男性和女性在三个不同领域中的角色扮演和所受到的制约力不同,可以看出,相对于女性而言,男性在社会领域的表现对发生多性伴性行为的影响是强的,在家庭领域和性领域则较弱。反之,女性在家庭领域和性领域中的角色扮演和所受的规范制约,对多性伴性行为的发生所起作用最强,而社会领域的因素竟然没有起作用。因此,笔者认为社会性别理论固化了男性和女性在社会和家庭中的地位和角色,并且通过这一中间变量对男女的性活动方式起作用。

| 表 2 多性伴性行为影响因素的二元lOGISTIC犮回归结果[Exp(B)值] |

| 表 3 多性伴性行为影响因素的强弱情况 |

总之,个人资本、职业环境、婚内感情和一贯的性作风较之于生理因素对是否采取多性伴性行为更具影响力。这与潘绥铭的研究有异曲同工的效应,他的研究表明,“性存在都是主要地受到各种社会因素的影响,而不是被生理因素所支配。简而言之,性不仅是社会化过的,而且主要是社会的;性行为也是标准的社会行为。”(潘绥铭,2004)本研究否认了“生理需要论”起支配作用的这一说法,证明了诸如资本、环境等社会因素的影响。我们基于分性别的比较研究,更进一步清晰看出“社会性别”系统和“资本”系统在多性伴性行为中所起的作用,社会性别理论通过分化两性的社会、家庭、性角色和规范,使两性在社会领域中的“资本”运作、家庭领域的“责任”承担和性领域中的“守贞”规范的共同作用下,在性活动方式中呈现出明显的性别差异。

多性伴性行为现状、影响因素的理论建构及实证分析结果将对现实作为产生何种启迪?对于政策制定有何借鉴意义?同时,对于我们的理论建设又有何启发?笔者认为,除了以社会性别视角看待两性关系,努力提高女性的社会地位和整体福利这一宏观目标外,当前应该努力采取以下三个现实作为和提高两个认识:

第一个作为:关注流动人口特殊群体的“性福感”。我们的研究发现,外来人口与上海人口在多性伴性行为上并不存在显著性差异,但是男性外来人口发生多性伴性行为的可能性比女性外来人口要大得多。通过对作为三大流动人口大省(北京、上海、广东)之一的广东省流动人口性行为调查表明,已婚男性存在性压抑的主要原因是夫妻分居(郑立新等,2012)。在我们的此次调查中,外来人口有27.6%的人每月性生活只有一次或更少,两地分居可能是主要原因。随着上海流动人口的大量增加,特别是非家庭性流动人口的增多,他们的性需求必然引发更高的婚外性行为和性交易的发生。为了减少多重性关系网络的形成,减少性疾病传播的渠道,笔者建议政府在外来人口的“家庭模式”融入方面有所作为,比如在户口准入政策方面有所放松,在住房、人事、子女教育、异地高考和生殖健康等方面逐步消除制度上的障碍,不断实现外来人口与上海人口在公共服务上的均等化,从而带动更多“家庭模式”流动人口在城市宜居,减少夫妻分居的几率,维系家庭幸福。

第二种作为:建设良好的伴侣关系及家庭关系。西方国家在经历了性泛滥带来的种种危机后,又重拾家庭教育,提倡传统的性观念和行为,提倡夫妻忠诚,经历生儿育女的人生体验。对于当今中国面临的婚姻道德危机,社会各界应该重视家庭责任感的重建。从本研究看,婚姻责任感的培养可以从以下几个方面着手:一是尽量让伴侣参加工作以充实自我;二是赋予女性更多发展机会;三是慎重对待婚姻,减少离婚对婚姻美满和忠诚的冲击;四是养育后代并处理好与对方家庭的关系,提高双方的相互信任感和融洽感。

第三种作为:进行性知识宣传和性安全教育。性病和艾滋病的大肆传播虽然引起人们恐惧,但性知识和性安全意识欠缺并没有使人们在性行为上采取谨慎和负责的态度。对于性知识匮乏和性安全意识缺乏而引发的性安全危机,我们应该立即从年青一代抓起,尽快在学校教育体系中纳入性知识与生殖健康教育,在社区中进行避孕知识、性病防治知识、性行为安全意识的宣传,特别是为流动人口提供性安全知识和生殖健康服务,引导人们树立健康的性态度和进行有益的性行为,防止随意性性行为的泛滥和性疾病传播。

另外,还有两个问题也值得关注。首先是如何认识性革命的问题。不管是西方或中国在性领域都存在“性革命”的说法。在西方一般将20世纪60年代性行为上的变化称为“性革命”,这时的“性革命”一般表明对传统的性道德连根拔起,并与太多的性态度和性行为变化联系在一起,如同居、自由的爱和容易的性、换妻、公开同性恋关系和发生婚外性行为等等(Smith,1990),而有学者进一步指出,“性革命”这个概念包括三个方面判断标准:一是有目的地、激进地推翻和背离原有的一套性标准和性行为,二是产生广泛性的变化;三是最终扎根于社会的经济发展,最为常见的是妇女经济参与的增长(Martin,1996)。诚如我们所知,“革命”一词通常指人们改造自然或改造社会的重大变革,是对旧的彻底否定,是事物从旧质向新质的飞跃。因此,面对中国当前的婚前性行为、同性恋行为、同居行为、多性伴行为和性交易等各种性现象,我们应该如何来判断性革命是否发生,发生的范围和领域有多广,这都值得我们进行跨时代的追踪研究,并对“性革命“的实质、内容、意义进行科学界定。正如赖希在《性革命》一书中说的,他的性革命的实现是建立以性自由为基础的婚姻,从而能够在配偶那里实现性欲的满足,这种“具有性欲满足能力的人”比起“那些性别功能混乱的人”,更能适应一夫一妻制(Reich,1974:7),从而“用健康的性关系来取代杂乱的性关系”(张和平,1995),而弗兰克尔(2006:209)则认为性革命本身已被市场化的社会所歪曲和利用,并不是一次真正意义上的革命,从而对女性的解放提出了质疑。

其次是如何认识女性性地位和女性解放问题。30年来性行为变迁过程是否意味着女性性地位的提高,即中国女性是获得更多的性自由或者是重新陷入父权制,值得我们深思。这可以从三个方面加以佐证:一是婚前性行为和同居意愿。金赛博士对于个案情感的描述揭示了有些女性处于怕失去对方而非自愿选择性交或同居的尴尬困境中;二是更多男性在婚后发生多性伴关系,女性在家庭里的情感需求无法得到满足;三是更多女性成为非正规就业大军中的一员,还有不少女性在不利的就业环境中为了谋生进入性服务业。有学者指出,“人们不应该将性解放和女性的解放混为一谈,避孕药在一些男性眼中可能意味着可以毫无限制地利用女性的身体满足自己的欲望”,由此,“男性的统治在性解放的大旗遮掩之下实现了自我更新与前进”(库尔第纳,2013:85-86)。

总之,女性在“性”生活中的地位是继社会、家庭地位之后的另一体现男女平等的重要方面,为了贯彻男女平等的国策,在当今市场经济下仍然需要政府有所侧重地保护女性在就业、生育和婚姻等各方面的权益,全面保障女性的权利,提高女性在社会、婚姻、家庭和性生活中的地位。

注释:

1.需要指出的是,李银河的婚外性活动既包括一方或双方都在婚的婚外性关系,也包括非婚同居的人群(一般指单身者),与本文的研究对象一致。本文的多性伴性行为对象既包括进入婚姻的配偶,也包括没有进入婚姻的同居伴侣。但是,其他有关婚外性行为的研究对象多指已建立婚姻关系的夫妻。由于我们的研究样本中有97.3%是配偶关系,因此,影响婚外性行为因素的研究具有借鉴意义。

2.这是特指生理学派,认为性行为的发生主要受身体状况、性兴趣的影响。

3.性脚本强调性文化塑造人的各种性行为,即是强调性的社会化。该理论由美国教授盖格农完成,将此理论介绍和运用于中国性行为研究的是潘绥铭教授,详情可参见:潘绥铭(2004)。

4.性网络是指通过直接或间接的性关系联系起来的一群人组成的网络,更多用来分析性疾病传播过程。运用性的社会网络理论分析性行为,可参考黄盈盈、潘绥铭(2011)。

5.性交换理论参见:潘绥铭(2002)。

6.该理论认为婚外性关系产生于预期成本与预期产生的综合思考。

7.该理论以社会性别视角探讨两性在性行为中的不平等模式。

8.为了保证1 200个户籍人口和500个居民区内的流动人口,我们的抽样户数设计如下:(1)本地居民在每个小区要求调查成功数为11-13人,最低数为平均每个小区12人,每个居委或村委共计24人,50个居委会就是1 200人。假设成功率也为65%,则每个小区需要抽取居民样本户18户,每个居委会2个小区共计抽36户。同样,需另外抽取一套相同户数备用。(2)流动人口在每个小区要求调查成功数是4-6人,最低数为平均每个小区5人,每个居委会或村委共计是10人,50个居委会就是500人。为保证这个数,假设成功率为65%,则每个小区需要抽取流动人口样本户8户,每个居委会2个小区共计抽16户。另外,需抽取一套相同户数备用。

9.由于我们所选中的样本男性和女性比例分别为51.4%和48.6%,与上海2005年3%人口抽样调查中的男性(50.22%)和女性(49.78%)比例非常相近,因此省去了性别加权,认为基于分性别的样本分析具有解释力。

10.参见:UNAIDS,http://www.unadis.org/en。

11.这里的多性伴指的是与除配偶或同居伴侣之外的任何一个人发生性关系,不管次数多少,也不管双方持续时间多久。

12. 1989年非随机抽样调查为6%(刘达临, 1989, 转潘绥铭等,2004:15);在上海、哈尔滨、甘肃和广东,7.9%承认有“婚外恋”(徐安琪, 1997, 转潘绥铭等,2004:15);1999-2000年全国随机抽样调查中20-64岁人群中发生率占13.2%-16.2%(潘绥铭等,2004)。

13.包括家政、饭店、商业贸易、炊事、理发、按摩、美容师、保安与交通协管员等服务人员。

14.这个分类是根据以往的研究进行的,海蒂的研究证明了2年、5年是个重要分水岭,潘绥铭的研究证明了8.4年是个重要分水岭,所以上述分类是社会学领域内研究婚外性行为较有意义的分类法。本文在这里抛砖引玉,希望今后有更多关于生活时间长短与婚姻危机关系的研究。

15.由于农民没有发生多性伴性行为的个案,因此在表 2的模型中表现为“标准误”值偏大。

16.关于资本有诸多研究,林南(2004:28)认为社会资本包括个人资源和社会资源,个人资源是指个人所拥有的财富、知识、地位等可直接为个人所支配的资源;社会资源是指嵌入社会关系网络中的资源,如财富、权力、声望等,这种资源的获得需通过与他人发生联系才能获得。

17.环境在这里是指个人所处的生活或职业环境。

18.在此,我们以收入、受教育水平和职业变量分别来测量一个人的经济、人力和社会资本。

19.交叉表在此省略,如需要,读者可与作者联系索取。

20.当然,女性在受教育水平、收入和职业分布上较男性处于弱势也是导致这一影响不明显的重要原因。

| [] |

弗兰克尔, 乔治. 2006. 性革命的失败. 北京: 国际文化出版公司.

|

| [] |

盖格农, 约翰. 2009. 性社会学——人类性行为[M]. 李银河, 译. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社.

|

| [] |

海蒂, 雪儿. 2002a. 海蒂性学报告: 男人篇[M]. 林淑贞, 译. 海口: 海南出版社.

|

| [] |

海蒂, 雪儿. 2002b. 海蒂性学报告: 女人篇[M]. 林淑贞, 译. 海口: 海南出版社.

|

| [] |

黄盈盈, 潘绥铭. 2011. 21世纪我国女性的多伴侣性行为变迁之分析.

中国青年研究(3): 58-63.

|

| [] |

金赛, 阿尔弗雷德·C. 2007. 金赛性学报告[M]. 潘绥铭, 译. 海口: 海南出版社、三环出版社.

|

| [] |

库尔第纳, 让-雅克, 编. 2013. 身体的历史. 卷三(目光的转变: 20世纪)[M]. 孙圣英、赵济鸿、吴娟, 译. 上海: 华东师范大学出版社.

|

| [] |

李银河. 2003. 性的问题·福柯与性. 北京: 文化艺术出版社.

|

| [] |

林南. 2005. 社会资本——关于社会结构与行动的理论. 上海: 人民出版社.

|

| [] |

林婷, 陈鹤, 郑晓瑛. 2012. 中国未婚青少年多性伙伴危险因素研究.

青年研究(3): 75-84.

|

| [] |

潘绥铭. 2002. 社会对于个人行为的作用——以"多伴侣性行为"的调查分析为例.

中国社会科学(4): 141-150.

|

| [] |

潘绥铭. 2004. 性社会学基本命题的实证.

社会学研究(6): 87-94.

|

| [] |

潘绥铭, 白威廉, 王爱丽, 劳曼. 2004. 当代中国人的性行为与性关系. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

特雷斯, J. 、D. 吉森. 2012. 美国的结婚和同居男女的性不忠[G]//中国家庭研究. 上海社会科学院出版社: 259.

|

| [] |

杨博, 阿塔尼·伊莎贝尔, 张群林. 2012. 大龄未婚男性流动人口的风险性行为及影响因素.

西安交通大学学报(社会科学版)(1): 69-75.

|

| [] |

张和平. 1995. 论赖希的"性革命"说.

西北师大学报(社会科学版)(2): 27-32.

|

| [] |

郑立新, 伍园园, 黄江涛, 张清建. 2012. 广东流动人口性行为及其影响因素.

南方人口(1): 10-16.

|

| [] |

Amaro Hortensia Raj A.. 2000. On the Margin:Power and Women's HIV Risk Reduction Strategies.

Sex Roles, 42(7/8): 723-749.

DOI:10.1023/A:1007059708789

|

| [] |

Du Loû, Annabel Desgrées, Harriet Coleman. 2005. The Couple and HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa: Telling the Partner, Sexual Activity and Childbearing.

Population, 60(3): 179-198.

|

| [] |

Gagnon John H., William Simon. 1973. Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality. Chicago: Aldine Publishing Co.

|

| [] |

Klovdahl Alden S., Potterat John J., Woodhouse Donald E., Muth John B., Muth Stephen Q., Darrow William W.. 1994. Social Networks and Infectious Disease: The Colorado Springs Study.

Social Science & Medicine, 38: 79-88.

|

| [] |

Martin John Levi. 1996. Structuring the Sexual Revolution.

Theory and Society, 25(1): 105-151.

DOI:10.1007/BF00140760

|

| [] |

Parish William L., Laumann Edward O., Mojola Sanyu A.. 2007. Sexual Behavior in China: Trends and Comparisons.

Population and Development Review, 33(4): 729-756.

DOI:10.1111/j.1728-4457.2007.00195.x

|

| [] |

Reich, Wilhelm. 1974. The Sexual Revolution. New York: Simon and Schuster.

|

| [] |

Smith Tom W.. 1990. A Report:The Sexual Revolution.

The Public Opinion Quarterly, 54(3): 415-435.

DOI:10.1086/269215

|

| [] |

Smith Tom W.. 1991. Adult Sexual Behavior in 1989:Number of Psrtners, Frequency of Intercourse and Risk of AIDS.

Family Planning Perspectives, 23(3): 102-107.

DOI:10.2307/2135820

|

| [] |

Treas Judith, Deirdre Giesen. 2000. Sexual Infidelity among Married and Cohabiting Americans.

Journal of Marriage and Family, 62(1): 48-60.

DOI:10.1111/jomf.2000.62.issue-1

|

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34