2012年的最新数据显示,中国城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗三项社会医疗保险参保人数已达13亿,覆盖了95%以上的城乡居民。1由此可见,社会医疗保险在参保率方面已接近全民覆盖。很多研究已证明,医疗保险覆盖率的扩大有利于降低病人的疾病负担和增加医疗服务的使用(Davis,1991;Hanh,1994;Kwack, et al., 2004;Meer and Rosen, 2004)。但是,医疗保险覆盖面的扩大和健康水平的关系却存在较大争议。一些研究表明, 拥有医疗保险有助于提高健康水平(Card,Dobkin and Maestas, 2008;Decker and Remler, 2005;Lichtenberg,2002),但还有一些研究认为医疗保险的扩展并非一定提高健康水平(Brown,Bindman and Lurie, 1998;Levy and Meltzer, 2004)。

在实证研究中,无论是医疗服务的可及性还是实际的使用量,医疗保险对医疗服务使用的正向效应比较明确。在医疗服务的可及性方面,是否拥有医疗保险是最显著的影响因素之一(Freeman, et al., 2008;Institute of Medicine,2001)。在医疗服务的实际使用量方面,有保险的人比没有保险的人的医疗服务资源使用频率更高(Hoffman and Paradise, 2008;Weissman and Epstein, 1993;饶克勤,2000)。例如高军等(Gao,Raven and Tang, 2007)使用1993-2003年的数据测量了中国老人社会群体住院服务的使用,有医疗保险的老人是无保险老人的两倍左右。拥有医疗保险对医疗服务使用的影响在弱势社群中更为显著(Chen, et al., 2007;Ungaro and Federman, 2009),例如老人群体和因病致贫者(Decker and Remler, 2005)。

既然医疗保险可以提高医疗服务的使用,但为什么以往研究却表明医疗保险在对健康水平的直接影响上存在争议?笔者认为,原因主要有以下三点。

第一,医疗保险本身具有复杂性,而且有多个维度。不同的保障水平对健康的影响不同,因此,即使是通过实验或者类实验方法测出的保险对健康的影响,也只是被限定在某个特定的范围内(Keeler, et al., 1985;Card, et al., 2008)。在有医疗保险的社会群体中,由于保险机制规定了不同的共付比例(copayments)、免赔额(deductibles)等,不同的保障水平和保险项目对参保者的医疗行为也有不同的影响(Cheng and Chiang, 1998;王延中、龙玉其,2010;高建民等,2011)。

第二,健康水平本身也是极其复杂和多元构造的,采用不同的健康变量会得到不同的研究结果。卡德等(Card, et al., 2008)通过自然实验设计测量了保险覆盖面扩大对老人健康水平的影响,结果显示,保险覆盖面的扩大有助于提高自我报告的健康水平(self-reported health),而对死亡率没有统计上的显著影响。如果缺乏对健康水平强有力的测量方法,那么在解释结果的时候就要格外当心,特别是得到医疗保险对健康没有统计显著性的结果时,很可能是因为用死亡率来代表健康过于粗糙了(不够敏感),没有反映出真实的健康变化程度(Levy and Meltzer, 2004)。

第三,医疗保险可能作为一个中间变量(moderator),对医疗服务使用和健康水平之间的关系起到调节作用,而这个作用恰恰被以往的实证研究忽视。

鉴于此,本研究认为,是否有资格享有医疗保险只是问题的一个方面,不同保险项目的待遇差别会影响具体的医疗服务使用与健康结果。在中国,社会医疗保险也是依据人群划分并建立在身份差别基础之上。比如,城镇职工、城镇居民、农村居民、农民工等,不同人群享有不同的保障水平和补贴标准。一些研究表明,城镇职工基本医疗保险的筹资水平和费用补偿水平都远高于城镇居民基本医疗保险与新农合;城镇职工基本医疗保险参保者的医疗服务使用(患病率、就诊率、次均费用等)均高于其他两个社会医疗保险项目的参保者(吕文洁,2009;张研等,2013)。

老年人作为具有较高医疗需求的弱势社群,其人口比重通常可以解释医疗卫生费用和公共年金支出变化的92%(乌日图,2004)。2010年的中国第六次人口普查数据显示,在60岁以上的老年人口中,“不健康”的老人占全部老年人口的16.85%,2但医疗保障制度却缺乏足够的准备与回应。而且老人的医疗保险待遇并不是统一的资格享有,而是体现了身份的差别:参加城镇职工基本医疗保险和公费医疗的离退休老人享有最高的医疗保障待遇,而农村老人和城镇非退休老人则依据缴费贡献的差别仅被待遇较低的医疗保险项目覆盖。老年人较高的医疗保障覆盖率建立在不公平的待遇基础上,医疗服务使用方面的公平又因较高的自付比率而降低(Wang, et al., 2005)。因此,不同项目参保老人之间保障权益的不平等和需要的不被满足是深层次的不公平。这就需要我们识别各保险项目参保老人的特征,分析这种差别化的医疗保险政策分别对老人医疗服务使用和健康水平产生了哪些影响。

要想终结以上争论,我们必须清醒地意识到,医疗保险只是影响老人健康水平众多社会决定因素之一,它们之间的关系还会受到其他因素的制约。如社会经济地位影响老年人的医疗服务使用与健康水平(Marmot,2004;Rudkin and Markides, 2002;Smith,1999);中国的城乡户籍差别也是重要的影响因素(王俊等,2008;阎萍,2008);社会支持是老年人疾病发生率与死亡率等健康指标的重要预测变量(Kasl,1977;Stroebe, et al., 1982)。总之,现有研究对影响老年人健康水平的社会因素已有许多探讨,但对医疗保险在其中所起的作用缺乏足够的检视,特别是不同保障项目参保者之间医疗福利权利与健康结果的不公平未得到足够重视。这也是中国医疗保障制度改革从关注覆盖面的扩大向提高制度公平性转型的重要议题。

鉴于此,本研究提出如下两个问题:首先,不同医疗保障项目参保老人之间在医疗服务使用与健康水平维度是否以及存在怎样的差异;其次,这种差异是如何形成的,即有哪些决定因素影响老年人健康水平和医疗服务使用,医疗保险在其中起怎样的作用。为了回答以上问题,本研究对2010年中国城乡老年人口生活状况调查3中的浙江省调查数据进行分析。首先考察不同医疗保险类型参保老人的基本特征,然后通过方差分析探讨不同医疗保险项目参保老人的医疗服务使用差别和健康水平差别,再通过多元线性回归的统计方法识别老人健康水平的影响因素,最后通过交互作用分析识别医疗保险对老人医疗服务使用和健康水平关系的调节作用。

二、各医疗保险项目参保老人的健康不平等在过去的10多年中,中国城乡医疗保障覆盖面不断扩大,农村老人的参保率从2000年的8.9%上升到2006年的44.7%,2010年已经达到了98.3%。新型农村合作医疗基本实现全覆盖;城镇老年人享受基本医疗保障的比率达到95.3%,比2000年提高了40%。4作为沿海经济发达地区,浙江省医疗保障的发展不仅体现在覆盖面的扩大上,还在提高保障待遇和促进城乡统筹方面进行了有益的探索,真正触及了医疗保险改革的核心。截至2011年4月,浙江省各项医疗保险参保率为92%,所有县、市、区最高支付限额均达到全国农民人均纯收入的6倍以上,所有统筹地区均实施了门诊统筹制度,基层医疗卫生机构门诊费用报销比例接近30%,而且所有县、市、区均实现了统筹区域内医疗费用实时结报。5

以上这些宏观数字反映的是社会医疗保险改革对整体老人医疗保障的改进程度。具体而言,各医疗保险项目参保老人在基本特征、医疗服务使用和健康水平方面所存在的差距,则体现了不同社会保险参保老人社群之间的健康不平等。

(一) 老人的基本特征在总样本中,49.5%的老人参加了新型农村合作医疗,36.1%的老人参加了城镇职工基本医疗保险和公费医疗,8.8%的老人参加了城镇居民基本医疗保险,0.4%的老人参加了商业医疗保险,还有5.2%的老人没有任何医疗保障。6由表 1我们可以识别出“无保障”老人的特征:高龄、女性、无配偶、农村户籍、收入和受教育程度均较低。此外,在拥有医疗保险的老人当中,我们也可以看到不同保险项目参保老人的特征:与职工医保参保老人相比较,新农合参保老人的受教育程度较低,城镇居民医保保护的女性老人和低收入老人较多。

| 表 1 各保险项目参保老人的基本特征 |

如果比较收入水平,无保障老人的平均收入(无论是家庭收入还是个人收入)最低,职工医保参保者的平均收入最高。有趣的是,仅从收入均值看,新农合参保老人的平均收入高于城镇居民医保的参保老人。也就是说,在社会经济地位上,城镇没有正规工作的老人比农村老人还要弱势。这一数据进一步打破了城镇老人的医疗保险购买能力一定比农村老人强的论断,从一个侧面支持了不分城乡,将新农合与城镇居民医保统一的政策变革。当然,这可能与浙江省的区域独特性有关,作为东部沿海经济发达地区,随着城镇化进程的加快与农村第三产业的扩展,城乡居民的收入差距已进一步缩小。

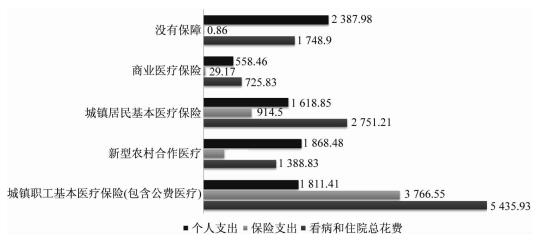

(二) 医疗保险类型与老人的医疗服务使用的不平等本研究用医疗开支操作化医疗服务使用,在调查中,涉及被访老人医疗开支的变量主要有三个:当年看病和住院的总花费、保险支付的费用与个人负担的费用。总样本看病平均花费为2 938.04元,医疗保险平均支付1 932.54元,个人平均负担1 833.69元。而使用过医疗服务(看过病或住过院)的老人看病平均支出为5 050.82元,其中医疗保险平均支出2 336.98元,个人平均支付2 181.86元。图 1反映了各医疗保险项目参保者的平均医疗费用支出情况。

|

图 1 不同保险类型的参保者医疗开支均值比较(单位:元) |

由此可见,城镇职工基本医疗保险参保老人的住院和看病总花费均值(5 435.93元)与保险平均支出(3 766.55元)均远高出其他保险项目。没有保障的老人平均个人负担(2 387.98元)最高,其次为新农合参保老人的平均个人医疗费用负担(1 868.48元)。为了更准确地考察以上各种保险类型参保老人医疗开支的差别,本文引入一元方差分析的方法,分别比较三个变量(总开支、保险支付、个人负担)的均值在各保险类型间的差别。

由表 2可见,各组看病和住院总花费均值中,至少有一组均值与其他组之间存在统计上的显著差异(F=11.198,p < 0.05);各组保险支出均值中也至少有一组均值与其他组之间存在统计上的显著差异(F=9.121,p < 0.05)。但是,各保险项目参保者个人平均支出之间并无统计上的显著差异(F=0.310,p=0.871)。通过Post Hoc检验分别对每两组进行比较,城镇职工基本医疗保险参保老人看病和住院的总花费[M=5 435.93,95% CI(3 948.54-6 923.32)]显著高于新农合参保老人[M=1 388.83,95% CI(1 145.01-1 632.64)]与无保障老人[M=1 748.90,95% CI(920.97-2 576.84)]的总医疗开支。城镇职工基本医疗保险的保险平均支付[M=3 766.55,95% CI(2 567.34-4 965.76)]在统计上显著高于新农合[M=394.80,95% CI(293.92-495.68)]和城居医保[M=914.50,95% CI(439.06-1 389.94)]的平均保险支付。

| 表 2 方差分析结果 |

从个人支出的绝对值看,虽然无保障老人的个人平均支出最高,但并没有显示出与其他组别在统计上的显著差别。引入老人的“个人疾病负担”这一变量后,各参保项目组别的均值之间显示了统计上的显著差异(F=6.037,p < 0.05)。Post Hoc检验显示,新农合参保老人[M=0.640,95%CI(0.370-0.910)]与无保障老人[M=0.345,95%CI(0.144-0.546)]的个人疾病负担均值都显著高于职工医保[M=0.065,95%CI(0.049-0.081)]与商业医保[M=0.061,95%CI(-0.005-0.128)]参加者的个人疾病负担均值。这一结果进一步说明了城镇职工基本医疗保险的待遇水平最高,且与其他项目相比,该保障项目切实降低了老年人及其家庭的疾病负担。与之相反,参加新型农村合作医疗的农村居民及无保障老人依然承担着相对较高的疾病经济负担,现行的医疗保险资源分配格局并未降低这些弱势社群的医疗开支压力,医疗保险制度的公平性亟须得到重视并加以提高。

(三) 医疗保险类型与健康水平的不平等社会科学对健康水平的研究主要集中于身体和心理的健康状况,并在人们所生活的不同社会文化、社会阶层、社会族群、社会性别与社会网络下进行解释(Davies,1996)。具体而言,老年人的健康水平测量主要有自我评价的健康水平(Angel and Frisco, 2002)、日常活动功能能力量表(Johnson and Wolinsky, 1993)、健康相关的生活质素量表(Ware and Gandek, 1998),以及心理健康测量量表等。在以往的研究中,自评健康状况和日常生活能力得到了较多运用,但对老年人心理健康的社会解释较少。为了弥补以往研究中对“健康水平”测量的不足,本研究采取了多元化的概念,把健康水平操作化为3个变量7——自评身体状况、日常生活能力(身体健康)和社会心理风险因素(心理健康)。8这里的健康水平既包括身体健康也包括精神健康,将健康水平的不同维度分开测量,使我们可以清晰地看到不同保险项目分别对老年人身体健康与心理健康的具体影响。

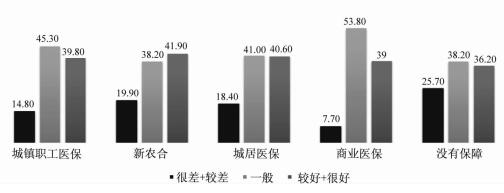

首先,由图 2各保险项目参保老年人的自感健康状况可见,没有保障老人的自感健康状况较差,认为“很差和较差”的比率最高(25.7%),其次是新农合与城居医保的参保者(分别为19.9%与18.4%),而商业医疗保险参保老人的自评身体状况较好。尽管职工医保参加者具有较好的社会经济地位,认为自己身体“较好和很好”的老人在新农合与城居医保中的比率(分别为41.9%与40.6%)仍略高于其在职工医保中的比率(39.8%)。

|

图 2 各保险项目参保老人的自感健康状况(%) |

其次,日常生活能力量表是用来测量维持日常生活和处理日常事务的基本功能,共16项,分值越高表示日常生活能力越强(Cronbach’s Alpha:0.932)。通过比较各组的均值发现,城镇职工基本医疗保险参保者身体健康水平最高(46.06),其次为商业保险(45.38),再次为城镇居民医保(44.81)和新农合(44.15),无保障老人的日常生活能力均值最低(43.32)。单因素方差分析结果显示,以上各组之间至少有一组样本均值与其他组均值间存在显著差异(F=20.388,p < 0.05)。Post Hoc Tests显示,城镇职工基本医疗保险参保老人平均身体健康程度在统计上显著高于新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和没有保障的老人。

在心理健康方面,社会心理风险因素量表通过了可靠性检验(Cronbach’s Alpha:0.857),均值是32.49,中值是33(分值范围是9-45,分值越高,社会风险因素越小,心理健康水平越高)。与日常生活能力相类似,职工医疗保险参保者显示出最高的心理健康水平(34.31),其次是商业医疗保险(33.50)。不同的是,无保障老人(32.61)的平均心理健康水平高于新农合(31.26)与城镇居民基本医疗保险(31.60)的参保者。单因素方差分析结果显示,以上各组之间至少有一组样本均值与其他组均值间存在显著差异(F=26.075,p < 0.05)。Post Hoc Tests显示,城镇职工基本医疗保险参保老人平均心理健康水平在统计上显著高于新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险的参保老人。这说明,较高的保障水平有助于降低老人心理的担心程度和心理疾病的风险。与身体健康结果不同,无医疗保障老人的心理健康均值并未呈现与其他保障项目的显著差异。

三、老人健康水平的多元线性回归模型由上文可知,健康水平的不同维度在各保险项目参保老人之间呈现出不同特点,因此,有必要针对健康水平的不同维度建立分层多元线性回归模型,探索老人健康水平的影响因素(见表 4)。其中,模型1的因变量是自我报告的健康水平,模型2解释身体健康水平,模型3预测心理健康水平,模型4因变量“整体健康水平”是由前三个维度组合而创建的变量。9本研究所选取的自变量在微观层面主要有年龄、社会经济地位10(包括受教育程度、家庭收入)、慢性病种数;在中观层面是社会支持、本社区是否拥有社区医疗机构;在宏观层面主要选取的因素是本研究最为关心的“医疗保险”(变量描述性结果参见表 3)。回归分析对缺失值的处理采用Listwise剔除方法,模型经检验不存在多重共线性问题。通过初步的多元线性回归分析,在微观部分剔除了统计上不显著的人口学变量,包括性别和婚姻状况。

| 表 3 回归模型中所用变量的描述性统计结果 |

| 表 4 老年人健康水平的多元线性回归结果 |

除去保险因素,模型1表明4个自变量(年龄、受家庭收入、慢性病种数、社会支持)统计上显著地预测因变量“自我报告的健康水平”[R2=0.174,F(12,1240)=21.793,p < 0.001]。这个模型总共可以解释17.4%因变量的变异程度。比较各自变量的标准化回归系数可以发现,“慢性病种数”对预测“自我报告健康水平”的贡献最大(β=-0.382,t=-14.441,p < 0.01);其次为“社会支持”(β=-0.063,t=2.380,p=0.017)。

不考虑医疗保险变量,模型2显示6个自变量(年龄、教育程度、慢性病种数、户口、社会支持、拥有社区卫生机构)统计上显著地预测因变量“身体功能能力”[R2=0.229,F(12,1198)=29.719,p < 0.001]。模型可以解释22.9%因变量的变异程度。比较标准化回归系数,我们可以看到,年龄与身体健康的负向关系对“身体功能能力”的解释力最强(β=-0.311,t=-11.754,p < 0.01);其次为“慢性病的种数”:控制其他变量,老人所患慢性病每增加一种,意味着身体功能能力下降0.235个标准差。此外,一个有趣的发现是,在控制其他自变量的前提下,城镇户籍的老人比农村户籍老人的身体功能差。而户籍因素在其他三个回归模型中并未显示统计上对健康水平的成功预测。同样是先不考虑保险因素,模型3说明有5个自变量(年龄、家庭收入、慢性病种数、社会支持与社区服务机构)对“心理健康水平”的解释具有统计的显著性,[R2=0.120,F(12,1189)=13.471,p < 0.01]。模型可以解释12.0%因变量的变异程度。这里与模型1和模型2不同的结论是老年人随着年龄的提高而担心的生活问题减少,心理健康水平提高,而身体功能能力与自评健康水平却呈现逐步下降的趋势。模型4表明除户籍外的所有自变量对“整体健康水平”的解释都具有统计上的显著性,[R2=0.241,F(12,1152)=30.548,p < 0.01]。从以上4个模型中,我们发现“社会支持”因素对老年人健康水平的每一个维度都呈现了一致性的正向作用,以及“慢性病种数”与健康水平的负向效应。这是保险因素之外对老人身心健康影响的重要的社会决定因素。

有关医疗保险对老人健康水平的影响,相较于其他保险项目,城镇职工基本医疗保险在模型1、模型3、模型4中最为显著,且标准化回归系数高于其他保险项目。本研究也把“是否拥有医疗保险”纳入模型,结果该变量无论在哪个模型中均并未呈现出统计上的显著影响,也就是说,有医疗保险的老人并不一定比没有的老人健康水平更高。但是否拥有城镇职工基本医疗保险则可以显著地预测老人的健康水平。商业医疗保险的系数虽然在模型1、模型3、模型4中通过了统计性检验,但是其标准化回归系数较低,制约了其预测作用。需要强调的是, 在模型2对身体功能能力的预测中,任何保险项目的回归系数都未呈现出统计上的显著效应。也就是说,以慢性病而引发的身体功能能力障碍并未受到现有医疗保障制度的影响。医疗保障制度所处理的疾病风险与身体功能能力下降而引起的失能风险要加以区分,长期护理保障制度才是解决失能老人照料需求的对症之策。

综上所述,这些自变量在对健康水平的不同维度的预测方面呈现出一些异同。相同点包括:社会支持在每一个模型中都呈现较强的正向作用,得到越多社会支持的老人就显示出越高的健康水平;拥有慢性病的种数越多的老人,其身体健康和心理健康状况越差;本社区有医疗机构的老人其健康结果比其他老人好。不同点有:家庭收入对身体功能能力没有显现统计上的显著影响;但是家庭收入越高的老人对生活担心的程度就越低,心理健康水平越高。户口在除模型2之外的所有模型中均未呈现统计上的显著性,城乡户籍不再是直接影响老年人身心健康的重要变量。

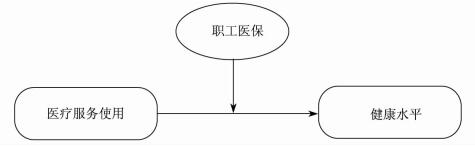

四、医疗保险作为moderator11:交互作用分析以上统计分析揭示了“是否拥有医疗保险”对健康水平的预测并没有显示出统计上的显著效应,而具体的医疗保险项目对身体健康和心理健康水平才显示出了统计上的显著影响。为了检验医疗保险、医疗服务使用与健康水平三者之间的关系,除了考察医疗保险与老年人健康水平的直接效应,我们还需要加进医疗服务使用,继续考察医疗保险的作用。这里我们继续假设:医疗保险作为一个moderator,对“医疗服务使用”与“健康水平”的关系起到调节作用。于是我们通过交互作用分析来探讨“医疗保险”的交互效应(interaction effect)。

(一) “城镇职工医保”作为moderator首先,由表 5的主效应分析可见,过去一年的医疗服务使用越多,意味着当下的健康水平越差,即医疗服务的使用并未提高自评健康水平。这一结论当然不排除“健康水平”测量的有限性,我们缺乏一个综合反映老年人健康的指标(如“健康相关的生活质素量表”)。另一个重要原因可能是由于较差的“医疗服务”效果和质素。既然医疗服务的使用与健康水平呈现负的效应,那么“职工医保”作为一个moderator是否可以调节二者的关系?(研究假设见图 3)表 5显示加入交互作用导致模型的解释力增加1.5%。

|

图 3 研究假设:“职工医保”作为moderator |

| 表 5 交互效应分析结果(职工医保作为moderator) |

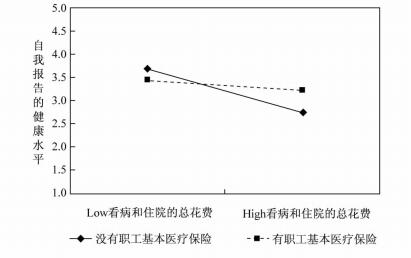

从表 5与图 4可见,交互效应表明医疗支出对健康水平的影响在有职工医保和没有职工医保的两组老人中呈现不同的特点:如果拥有职工基本医疗保险,则可以缓解医疗开支对健康水平的影响。也就是说,在医疗支出较高的老人中,拥有职工基本医疗保险的老人比没有职工医疗保险的老人,显示出更高的自评健康水平。

|

图 4 “职工医保”与“医疗服务使用”对“自评健康水平”的影响12 |

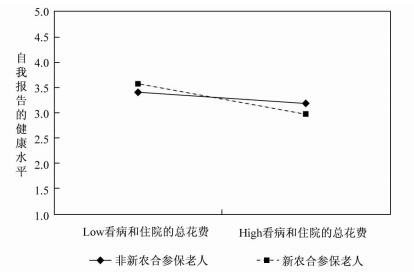

有趣的是,如果把“新农合”作为moderator,则会呈现与“职工医保”相反的作用(见表 6、图 5)。在高医疗使用支出的老年人群体中,新农合参保者比其他保险项目参保者显示出了更低的“自评健康水平”。这进一步说明,新农合这一保险计划并未有效地改善参保老年人的身体健康水平。这可能是由于新农合因筹资水平较低导致了保障水平较低,其作为一种大病保障项目,只补偿住院和大病的医疗费用(对门诊费用的补贴微乎其微),新农合报销越多,则表示身体健康程度越差,往往都是重症才会住院治疗。相反,“职工医保”可以缓和医疗服务使用增加对健康水平下降的直接作用。这意味着,拥有城镇职工基本医疗保险的老人与其他保险参保老人相比,即使医疗开支同样较高,却会显示出较好的健康结果。

| 表 6 交互作用分析(新农合作为moderator) |

|

图 5 “新农合”与“医疗服务使用”对“自评健康水平”的影响 |

综上所述,社会医疗保险因素的检视,将讨论从以往文献中对“覆盖面”的关注,扩展到不同保险项目之间的保障差别。同样作为moderator的“职工医保”与“新农合”,却在对“医疗总花费”与“健康水平”关系的调节中呈现完全相反的结果。“职工医保”对医疗花费造成健康水平下降的缓解与“新农合”对医疗开支造成健康水平下降的恶化形成鲜明对比。不同保障项目之间反差如此之大,揭示了整合现有的医疗保险项目、建立公平的全民医保的迫切性与必要性。

在中国,社会医疗保险因素不再仅仅代表“有没有保障”这一社会福利因素,因为是否有医疗保障在量化分析中已经显示不出统计上的显著差别。我们看到, 同为被保险者,却因为参加保障项目的不同而显示出健康水平的不平等性。参加何种保障层次的保险项目要依据职业身份地位、户籍与缴费能力,并不是机会公平的自由选择。这意味着, 并不是有钱就可以享受较高的医疗保障服务,并拥有较好的健康水平。与世界上大多数实行社会医疗保险的国家类似,我们也正在从选择性的、分割的医疗保险项目逐渐朝着全民医保的目标改革。但是,新农合与职工医保的差距说明,全民医保绝不仅是保险项目的全民覆盖,而是通过公平的医疗保障权益,促进老人更加公平地享有医疗服务使用,最终实现更加公平的健康结果。

五、结论和讨论在以往的研究中,保险的覆盖面作为影响老人医疗服务使用需求和健康水平的重要预测变量而被运用。但是,拥有医疗保险只是健康公平的一个方面,不同项目参保老人之间保障权益的不平等和需要的不被满足才是更深层次的不公平。本研究的“是否拥有城镇职工基本医疗保险”取代“是否拥有医疗保险”对老人健康水平的成功预测,其实质很可能是医疗保险保障水平在起作用,因为城镇职工基本医疗保险的保障范围最广、补偿比率最高。因此,城镇职工基本医疗保险对医疗服务需求所发挥的作用也明显高于其他保险形式(刘国恩等,2011)。这个研究发现之所以重要,是因为以往的研究均以是否拥有医疗保险作为预测健康水平的重要变量,但当绝大部分人都拥有了医疗保险资格后,更为重要的就是医疗保险的保障水平。在中国医疗保险改革的过程中,因为还没有拉平各保险项目之间的报销水平,城镇职工基本医疗保险的保障范围最宽、保障水平最高,因此,该项目的参保老人在回归分析中显示出比其他群体更高的健康结果。

交互作用分析也显示,城镇职工基本医疗保险作为一个moderator,可以调节医疗开支对健康水平的影响:拥有城镇职工基本医疗保险的老人与其他保险的参保老人相比,即使同样医疗总费用很高,却显现更好的健康结果,从而缓解老人因看病而带来的后顾之忧;可是“新农合”作为moderator,却呈现相反的作用,这进一步揭示了建立实质公平的全民医保的必要性。另一方面,我们也发现医疗保险改革并未降低个人的经济负担,各保险项目参保老人个人自付的比率依然很高。医疗保险较高的自负比率、医疗费用控制的低效率,甚至其在降低医疗贫穷方面所发挥的作用,依然令人担忧(Yip and Hsiao, 2009)。

2009年新医改方案启动,强化了“补需方”的改革思路,基本医疗保障作为增加政府卫生支出的重点方向之一,8 500亿元的新增预算中有三分之二用于补需方,解决弱势社会群体的医疗保障问题:包括解决城镇职工基本医疗保险中的历史遗留问题,提高城乡居民医疗补贴和巩固医疗救助制度,帮助低收入者参保,援助无力承担的自负部分。WHO也评价中国的医改是从“国家的退出”转变为“国家的再介入”(顾昕,2010)。但正如以往研究所示,改革把增加财政投入作为解决中国医疗问题的做法,并不意味着会有更好的健康结果(Ramesh and Wu, 2009)。因此,对医疗保险的角色反思在于,不同保险项目的待遇差别造成的新农合、城居医保参保老人及无保障老人在医疗福利待遇中的弱势进一步导致了较差的健康水平,造成基于健康结果公平而言的弱势地位。

本研究另一个重要发现是,在社会医疗保险对老人健康水平影响的回归模型中,我们通过比较标准化回归系数发现,保险因素对老人健康水平的解释作用低于其他一些社会决定因素与社会支持因素。首先,疾病特征的变化与慢性病、失能对弱势老年人地位的恶化,呼吁健康公平不再是基于“看病、住院”的医疗资源使用公平,而是基于需要的整体健康结果公平。其次,社会支持因素显著地提高老年人的身体健康、心理健康和自我报告的健康水平。社会支持因素之所以重要,是因为老人不仅面临着较高的疾病风险,也面临着与过去社会支持资源的分裂。一些产生压力的生命事件或过程(如丧偶、退休)有可能改变老人的社会支持网络,使他们失去重要的社会支持。而中国现行的社会医疗保险以个人为参保单位,于是政策干预更多地关注个人因素,忽略了个人在家庭、社区、单位等中扮演的角色,这种忽略进一步影响了社会医疗保险的实施效果。这需要我们在医疗保险改革过程中,不仅关心个人福利待遇的变化,还要关照社会支持网络的建构和维护,通过社会保险政策来动员家人、朋友等社会网络对老人的经济、实物和精神支持。

最后,户籍不再是一个影响老人健康水平的重要预测变量,这进一步说明在浙江省因城乡分割的户籍制度造成的老人健康不公平正在缩小。绝大多数城镇职工基本医疗保险参保老人都是城镇户口,而且拥有职工医保代表退休前有一份正规的工作,处于较高的社会经济地位,因此,我们要清醒地意识到城镇职工基本医疗保险对健康水平的预测作用背后真正起作用的因素,很可能是深层次的社会不公平。在方法上,本研究并没有消除“城镇职工基本医疗保险”的内生性问题(Wagstaff and Lindelow, 2008),按保险项目划分的老年人群体的健康不平等很可能是由于社会经济地位的不平等、卫生资源配置的不公平和社会支持网络的不健全造成的。也就是说,本研究依然坚信健康不平等的社会因果论立场(Goldman,2001;王甫勤,2011),但在这一医疗社会学的讨论语境下增加了社会保险政策对老人健康公平作用的探讨,为增加弱势老人以结果为导向的实质健康公平提出了具有现实意义的启示。这样的研究思路也为从根本上扭转“中国的医疗改革不成功”的局面提供了出路和突破口。

当然,本研究还存在一定局限,例如,横截面数据不足以测量医疗保险、医疗服务使用与健康水平之间的因果关系;健康水平的测量也需要进一步发展可以反映老年人综合身体状况的指标;浙江样本分析结果可否推论到全国的代表性问题也有待探讨。这些不足希望在未来基于全国追踪数据的研究中加以完善。

注释

1.参见:2012年2月中国医改办公室公布的数据。

2.数据是根据国家统计局公布的2010年第六次人口普查数据计算得出。

3.该调查采用按总体比例的等概率抽样(Probability Proportional to Size Sampling,PPS)框架进行抽样,浙江省总样本为2 950份(其中农村样本1 500份,城镇样本1 450份)。

4.数据来源:2010年我国城乡老年人口追踪调查报告,全国老龄工作委员会办公室,2012年7月10日,网址:http://www.cncaprc.gov.cn/。

5.数据来源:浙江省医疗改革办公室,2011年4月12日。

6.由于中国的医疗保障体系依然以“社会医疗保险”为主,所以对于既拥有“社会医疗保险”又有“商业医疗保险”的老人,本研究将其划入“社会医疗保险”的各项目组别,这里“商业医疗保险”参保者指只拥有商业医疗保险而无社会医疗保险的老人。

7.本应采用“健康相关的生活质素”(Health-Related Quality of Life)这一变量来检验老人健康福利(health well-being)的变化,但受到二手数据的限制,无法采用该研究设计。

8.其中,“自评身体状况”是五分量表。“身体功能能力”采用IADLs量表,老人自己报告处理以下16项日常事务的能力——吃饭、穿衣、上厕所、上下床、扫地、日常购物、做饭、洗衣、提起20斤重物、管理个人财务、步行3-4里、洗澡、在室内走动、上下楼梯、使用电话和乘坐公交车;“社会心理风险因素”采取对以下9项风险的担心程度来测量——没有生活费来源、生病时没有钱治病、需要时没有人照料、社会不安定、子女不孝、养老金不够养老、子女失业、交通不安全和生病时治愈不了。

9. “整体健康”的构建:首先将“身体功能能力量表”与“心理风险因素量表”重新编码为5分的定序变量(ordinal variable),再将其与“自评健康水平”(五分量表)合并为一个反应综合健康水平的变量。

10.在以往的文献中,社会经济地位是影响老人健康水平的重要个人因素,教育水平和收入水平被认为是社会经济地位的重要测量指标(Blau and Duncan, 1967).

11. Moderator在中文中没有统一的翻译,为避免其与mediator的歧义和含混,故本文直接使用英文名称,不做翻译(下同)。

12. X轴看病和住院的总花费是连续变量,所谓的高和低只是针对中值而言,方便观察有职工医保与无职工医保两组的交互作用,并非意味着自变量为二分变量,下同。

| [] |

高建民, 稽丽红, 闫菊娥, 王明奇. 2011. 三种医疗保障制度下居民医疗服务可及性分析.

中国卫生经济(2): 19-21.

|

| [] |

顾昕. 2010. 公共财政转型与政府卫生筹资责任的回归.

中国社会科学(2): 103-120.

|

| [] |

刘国恩, 蔡春光, 李林. 2011. 中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析.

经济研究(3): 95-107.

|

| [] |

吕文洁. 2009. 我国医疗保险分布的公平性研究:基于1989-2006年CHNS微观调查数据.

山西财经大学学报(8): 23-33.

|

| [] |

饶克勤. 2000. 中国城市居民医疗服务利用影响因素的研究——四部模型的基本理论及应用.

中国卫生统计(2): 7-10.

|

| [] |

王甫勤. 2011. 社会流动有助于降低健康不平等吗?.

社会学研究(2): 78-101.

|

| [] |

王俊, 昌忠泽, 刘宏. 2008. 中国居民卫生医疗需求行为研究.

经济研究(7): 105-117.

|

| [] |

王延中, 龙玉其. 2010. 中低收入群体医疗服务需求的特点、问题与对策——基于1642户中低收入家庭调查.

中国卫生政策研究(3): 9-15.

|

| [] |

乌日图. 2004. 医疗保障制度国际比较. 北京: 化学工业出版社.

|

| [] |

阎萍. 2008. 我国老年人呢的球衣行为分析.

人口与发展(6): 85-92-98.

|

| [] |

张研, 张耀光, 张亮. 2013. 三大基本医疗保障制度保障能力差异分析.

中国卫生经济(2): 60-63.

|

| [] |

Angel, Ronald J. and Michelle L. Frisco. 2002. "Self-Assessments of Health and Functional Capacity among Older Adults. "In Multicultural Measurement in Older Populations, edited by John H. Skinner. New York: Springer: 129-146.

|

| [] |

Blau Peter M., Dudley Duncan O.. 1967. The American Occupational Structure. New York: The Free Press.

|

| [] |

Brown Margaret E, Bindman Andrew B., Nicole Lurie. 1998. Monitoring the Consequences of Un-insurance: A Review of Methodologies.

Medical Care Research Review, 55(2): 177-210.

DOI:10.1177/107755879805500203

|

| [] |

Card David, Carlos Dobkin, Nicole Maestas. 2008. The Impact of Nearly Universal Insurance Coverage on Health Care Utilization:Evidence from Medicare.

The American Economic Review, 98(5): 2242-2258.

DOI:10.1257/aer.98.5.2242

|

| [] |

Chen Likwang, Winnie Yip, Chang Ming-Cheng, Lin Hui-Sheng, Lee Shyh-Dye, Chiu Ya-Ling, Lin Yu-Hsuan. 2007. The Effects of Taiwan's National Health Insurance on Access and Health Status of Elderly.

Health Economics, 16(3): 223-242.

DOI:10.1002/(ISSN)1099-1050

|

| [] |

Cheng Shou-Hsia, Chiang Tung-Liang. 1998. Disparity of Medical Care Utilization among Different Health Insurance Schemes in Taiwan.

Social Science and Medicine, 47(5): 613-620.

DOI:10.1016/S0277-9536(98)00103-8

|

| [] |

Davies, Philip. 1996. "Sociological Approaches to Health Outcomes. " In Health Outcomes: Biological, Social, and Economic Perspectives, edtied by Helen M. Macbeth. Oxford: Oxford University Press: 94-139.

|

| [] |

Davis Karen. 1991. Inequality and Access to Health Care.

The Milbank Quarterly, 69(2): 253-273.

DOI:10.2307/3350204

|

| [] |

Decker Sandra L., Rentier Dahlia K.. 2004. How Much might Universal Health Insurance Reduce Socioeconomic Disparities in Health? A Comparison of the US and Canada.

Applied Health Economics and Health Policy, 3(4): 205-216.

DOI:10.2165/00148365-200403040-00004

|

| [] |

Freeman Joseph D., Srikanth Kadiyala, Bell Janice F., Martin Diane P. 2008. The Causal Effect of Health Insurance on Utilization and Outcomes in Adults:A Systematic Review of US Studies.

Medical Care, 46(10): 1023-1032.

DOI:10.1097/MLR.0b013e318185c913

|

| [] |

Gao Jun, Raven Joanna H., Shenglan Tang. 2007. Hospitalization among the Elderly in Urban China.

Health Policy, 84(2-3): 210-219.

DOI:10.1016/j.healthpol.2007.03.007

|

| [] |

Goldman Noreen. 2001. Social Inequalities in Health:Disentangling the Underlying Mechanisms.

Annals of the New York Academy of Sciences(954): 118-139.

|

| [] |

Hagenaars, Aldi J. M., Klaas de Vos, and M. Asghar Zaidi. 1994. Poverty Statistics in the Late 1980s: Research Based on Microdata. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

|

| [] |

Hanh Beth. 1994. Health Care Utilization:The Effect of Extending Insurance to Adults on Medicaid or Uninsured.

Medical Care, 32(3): 227-239.

DOI:10.1097/00005650-199403000-00004

|

| [] |

Hoffman Catherine, Julia Paradise. 2008. Health Insurance and Access to Health Care in the United States.

Annals of the New York Academy of Science(1136): 149-160.

|

| [] |

Institute of Medicine. 2001. Coverage Matters: Insurance and Health Care. Washington, DC: National Academy Press.

|

| [] |

Johnson Robert J., Wolinsky Fredric D.. 1993. The Structure of Health Status among Older Adults:Disease, Disability, Functional Limitation, and Perceived Health.

Journal of Health and Social Behavior, 34(2): 105-121.

DOI:10.2307/2137238

|

| [] |

Kasl, Stanislav V. 1977. "Contributions of Social Epidemiology to Study in Psychosomatic Medicine. "In Advances in Psychosomatic Medicine: Epidemiologic Studies in Psychosomatic Medicine, edited by Stanislav V. Kasl and F. Reichsman. Basel, Switzerland: Karger: 106-223.

|

| [] |

Kwack Heemun, David Sklar, Betty Skipper, Arthur Kaufman, Elizabeth Fingado, Mark Hauswald. 2004. Effect of Managed Care on Emergency Department Use in an Uninsured Population.

Annals of Emergency Medicine, 43(2): 166-173.

DOI:10.1016/j.annemergmed.2003.09.010

|

| [] |

Levy, Helen and David Meltzer. 2004. "What do We Really Know about Whether Health Insurance Affects Health?"In Health Policy and the Uninsured, edited by Catherine G. McLaughlin. Washington, DC: The Urban Institute Press: 179-204.

|

| [] |

Lichtenberg Frank R.. 2002. The Effects of Medicare on Health Care Utilization and Outcomes.

Frontiers in Health Policy Research(5): 27-52.

|

| [] |

Marmot, Michael. 2004. "Social Causes of Social Inequalities in Health. "In Public Health, Ethics, and Equity, edited by Sudhir Anand, F. Peter, and A. Sen. New York: Oxford University Press: 37-61.

|

| [] |

Meer Jonathan, Rosen Harvey S.. 2004. Insurance and the Utilization of Medical Services.

Social Science and Medicine, 58(9): 1623-1632.

DOI:10.1016/S0277-9536(03)00394-0

|

| [] |

Ramesh M., Xun Wu. 2009. Health Policy Reform in China:Lessons from Asia.

Social Science and Medicine, 68(12): 2256-2262.

DOI:10.1016/j.socscimed.2009.03.038

|

| [] |

Rudkin, Laura and Kyriakos S. Markides. 2002. "Measuring the Socioeconomic Status of Elderly People in Health Studies with Special Focus on Minority Elderly. "In Multicultural Measurement in Older Populations, edited by John H. Skinner. New York: Springer: 53-68.

|

| [] |

Smith James P.. 1999. Healthy Bodies and Thick Wallets:The Dual Relationship between Health and Socioeconomic Status.

Journal of Economic Perspectives, 13(2): 145-166.

DOI:10.1257/jep.13.2.145

|

| [] |

Stroebe, Wolfgang, Margaret S. Stroebe, Kenneth J. Gergen, and Mary Gergen. 1982. "The Effects of Bereavement on Mortality: A Socio-Psychological Analysis. "In Social Psychology and Behavioral Medicine, edited by J. Richard Eiser. New York: Wiley: 527-561.

|

| [] |

Ungaro Ryan, Federman Alex D.. 2009. Restrictiveness of Eligibility Determination and Madicaid Enrollment by Low-Income Seniors.

Journal of Aging and Social Policy, 21(4): 338-351.

DOI:10.1080/08959420903166993

|

| [] |

Ware John E., Barbara Gandek. 1998. Overview of the SF-36 Health Survey and the International Quality of Life Assessment (IQOLA) Project.

Journal of Clinical Epidemiology, 51(11): 903-912.

DOI:10.1016/S0895-4356(98)00081-X

|

| [] |

Yip Winnie, William Hsiao. 2009. Non-Evidence-Based Policy:How Effective is China's New Cooperative Medical Scheme in Reducing Medical Impoverishment?.

Social Science and Medicine, 68(2): 201-209.

DOI:10.1016/j.socscimed.2008.09.066

|

| [] |

Wagstaff Adam, Magnus Lindelow. 2008. Can Insurance Increase Financial Risk? The Curious Case of Health Insurance in China.

Journal of Health Economics, 27(4): 990-1005.

DOI:10.1016/j.jhealeco.2008.02.002

|

| [] |

Wang Hong, Winnie Yip, Lisheng Zhang, Lusheng Wang, William Hsiao. 2005. Community-Based Health Insurance in Poor Rural China:The Distribution of Net Benefits.

Health Policy and Planning, 20(6): 366-374.

DOI:10.1093/heapol/czi045

|

| [] |

Weissman Joel S., Epstein Arnold M.. 1993. The Insurance Gap:Does It Make a Difference?.

Annual Review of Public Health, 14(1): 243-270.

DOI:10.1146/annurev.pu.14.050193.001331

|

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34