SHI Yiwen, Department of Social Work, the Chinese University of Hong Kong.

布劳—邓肯地位获得模型对人们的教育获得和职业获得进行了卓越解释,并以简约著称,在教育与职业获得研究领域产生了广泛影响。在此基础上,不少学者(包括邓肯本人)进行了自变量、中间变量和因变量维度的拓展,以期对家庭背景优势的代际传递给出更详细的阐述和解释(许嘉猷,1986)。在这些衍生模型中,子辈的教育期望(expectation)或热望(aspiration)作为中间变量,获得了对于教育获得的显著解释力。威斯康星模型将教育期望等社会心理变量作为调节家庭背景优势对教育获得影响的中间变量,取得了突破性成果。在此之后,教育期望一直被视为教育获得之最有效的预测变量(Jacob and Wilder, 2010)。本文试图在经典地位获得模型的基础上,引入父母对子女以及子女个人的教育期望来解释子女的教育获得状况,但本文仅关注高等教育的获得。

具体而言,本文运用2010年“上海居民家庭生活状况调查”(N=1 181)数据,对上海常住居民的大学教育获得进行分析,引入父母的教育期望和子女的教育期望1作为解释家庭背景对教育获得影响的中间机制,尝试为国内教育获得研究增加新的解释途径。

一、家庭背景与教育地位获得社会流动研究关注的核心问题是父辈的优势社会地位是如何传递到下一代的。布劳—邓肯地位获得模型(Blau and Duncan, 1967)认为,教育作为代际流动的中间机制发挥了重要作用。这一点几乎在所有国家的实证研究中都得到了验证(Ganzeboom, et al., 1991)。一方面,教育作为人力资本的核心组成部分,是人们获得社会位置的重要自致因素,是缓解社会不平等的关键机制;另一方面,教育也是阶层优势地位传递的再生产机制:家庭背景优势通过多种途径转化为子女的教育优势,当子女进入劳动力市场之后,再凭借教育优势来获得优势的社会地位,从而实现代际传递。因此,教育在现代社会是一把双刃剑,它既是社会流动的自致性因素, 也是实现社会继承的潜在手段(李煜,2006)。

那么,家庭背景优势是如何影响子女的教育获得的?国内学者针对这一因果机制做了大量研究(李春玲, 2003, 2009;李煜,2006;刘精明,2005;吴愈晓,2012;赵延东、洪岩壁,2012),各项研究结果均显示,家庭背景的优势地位在子辈的教育获得方面具有显著作用:“文革”结束至80年代末90年代初,家庭教育背景是这一时期教育不平等的决定性因素;1992年之后,中国社会阶层分化加剧,家庭阶层背景的优势开始显现,管理阶层的子女获得高等教育的机会迅速增加(李煜,2006)。即使在1999年,中国高等教育大规模扩张以后,家庭背景优势对于子女的高等教育获得(尤其是正规本科)仍有显著影响(刘精明,2006)。在这些研究中,家庭背景影响子女教育获得的中间机制可概括为如下两个方面:

第一,教育分流机制。所谓教育分流,是指依据学业考试成绩,将学生划分为不同的类别,进入不同的学校,按照不同的要求和标准,采用不同的方法,教授不同的内容,使其成为不同规格和类型的人才(Jones, et al., 1990)。国外研究表明,教育分流是家庭背景影响子女教育获得的重要机制,具有家庭背景优势的人能够获得更加优质的教育,从而获得更高的教育水平和职业地位(Dolton, et al., 1996; Gamoran, 1992; Hallinan, 1988)。在中国居民的教育获得研究中也发现了教育分流的效应,这主要体现为重点学校和非重点学校的教育分流。重点学校相比非重点学校享有更多的教育资源,教学质量也较好,这使得在重点学校(包括小学、初中和高中各个阶段)就读过的学生所获得的平均教育程度要高于未曾在重点学校就读过的学生(方长春,2005),从而使其最终在劳动力市场上也能获得较高的职业地位(王威海、顾源,2012)。进一步的研究还发现,教育分流并不仅仅体现绩效原则,家庭背景在教育分流过程中具有非常重要的作用,家庭社会经济地位越高的子女,在进入重点学校方面越具有优势(方长春,2005; 方长春、风笑天,2005),因而,教育分流构成了家庭背景影响教育获得的中间机制。

第二,文化资本和社会资本机制。文化资本和社会资本也是影响个人教育获得与职业地位获得的重要中间机制。从文化资本的角度来看,家庭背景较好的学生能够从父母那里继承知识、技术和爱好,这种爱好会对其学习产生非常重要的影响。在某些文化领域中,社会地位出身高的学生所具备的知识也更加丰富和广泛(如戏剧、音乐、绘画等)(布尔迪约、帕斯隆,2002)。国内的经验研究也发现,从文化资本的角度来看,父母的文化资本存量越高,子女的受教育年限越长(仇立平、肖日葵,2011)。一项关于上海城镇居民的经验研究发现,文化资本对于子女初中以上的教育获得具有显著影响,并且在不同家庭背景中,其作用机制有所不同:低教育和低收入背景家庭更多地借助文化活动参与来实现文化流动,而高教育和高收入背景家庭更多地通过家庭文化氛围来实现文化再生产(孙远太,2010)。从社会资本的角度来看,不同社会阶层或团体所享有的社会资本分配很不平均,家长传递给子女的社会资本可以为子女提供更多、更好的机会,使子女获得更高水平的教育成就,从而以一种较为隐蔽的方式实现社会再生产。赵延东、洪岩壁(2012)运用布迪厄的“网络资源型”社会资本概念和科尔曼的“社会闭合型”社会资本概念研究了社会资本对于人们教育获得的影响,研究发现,“网络资源型”社会资本的来源是家长的社会网络,其作用主要是为孩子提供更好的教育机会; 而“社会闭合型”社会资本的来源则是家长与孩子、教师及其他家长之间形成的紧密社会结构,孩子可以直接从此类社会资本中获益。两种社会资本之间存在复杂的交互作用,可以共同促进孩子的学业成绩。

教育分流与文化资本、社会资本作为中间机制对教育地位获得模型进行了充分拓展,在经验研究中,其操作化测量也较为客观可靠。那么,在家庭背景与子女教育地位获得之间是否还存在其他有效的解释机制呢?这是本文要探索的主要理论问题。

事实上,在布劳—邓肯地位获得模型提出以后,各国学者都试图在研究中加入新的变量,如智力(intelligence)、教育热望(aspiration)、职业期望等,希望对人们的地位获得进行更进一步的解释。邓肯等人在1972年撰文对《美国职业结构》一书中没有讨论的部分(即中间机制)进行了深入分析。他们在分析模型中加入了两个新的中间变量——智力、成就取向(achievement orientation)——来探讨人们教育地位获得和收入地位获得的影响因素(或家庭背景优势的代际传递优势),其中,智力包括儿时(12岁)智力水平和成年后智力水平,成就取向包括成就热望(aspiration)、动机(motivations)和职业抱负(ambition)等。研究发现,儿时智力水平对于人们的教育地位获得和成年后智力水平有非常重要的影响;在成就取向方面,研究只进行了理论说明,并没有将其纳入模型检验(Duncan, et al., 1972)。因此,本文将重点讨论成就取向中的教育期望对人们教育获得的影响。

二、教育期望与教育地位获得20世纪50年代是美国社会学和社会心理学的活跃时期,很多学者开始关注教育期望、职业期望的产生及其影响(如Sewell, et al., 1957),但此时的分析尚局限于理论,缺乏经验数据的支持。1957年,美国威斯康星大学在州学校主管部门的支持下开展了一项覆盖全州范围的公立、私立以及教会学校高中高年级学生的大学教育计划的调查(Wisconsin Longitudinal Study,WLS),该数据的收集为后来威斯康星学派的研究奠定了重要基石(Sewell, et al., 2004; Sewell and Hauser, 1980)。威斯康星学派早期基于WLS的教育获得研究,主要关注社会心理因素对于教育期望的产生和维持的影响,并将教育期望作为中间机制来解释家庭社会经济地位和智力因素影响教育获得的过程(Sewell, et al., 2004)。斯威尔和沙阿(Sewell and Shah, 1967)构建了家庭社会经济地位、智力、教育期望和高等教育获得四个变量的线性因果模型,最早将教育期望纳入教育获得模型。分析发现,教育期望对高年级学生的教育获得有非常强的影响,并独立于家庭社会经济地位和智力;同时,无论男性还是女性,教育期望对其教育获得都有非常明显的调节作用(Sewell and Shah, 1967),其基本逻辑是:家庭社会经济地位越高,个人(学生)对大学教育获得的期望程度也越高,最终获得大学教育的机会也越多。该模型取得了教育获得研究的突破性成果,是后来所谓“威斯康星模型”(Wisconsin Model)的最早版本。在布劳—邓肯地位获得模型提出之后,威斯康星学派的学者对这一最早版本也进行了拓展,在早期模型的基础上,以职业获得作为最终因变量,又添加了职业期望(occupational aspiration)、学术表现(academic performance)、重要他人的影响(significant others’ influence)等变量(Sewell, et al., 1969)。该模型对威斯康星州农业出身、男性样本的教育获得和职业获得的复杂过程给予了非常详尽的解释,教育期望等社会心理变量所具有的调节作用也得到了丰富的展示。但后来的学者发现,将该模型应用于更大范围的男性样本时,效果并不理想,于是对这一模型中的路径进行了修正,修正后的模型就是众所周知的“威斯康星地位获得社会心理模型”(Sewell, et al., 1970),简称“威斯康星模型”。尽管威斯康星模型在后续的研究中一直不断拓展,但教育期望等社会心理变量作为教育获得的重要解释变量以及家庭社会经济地位影响教育获得的调节变量并未改变,并且各项研究的结论基本一致。

那么,教育期望的产生受到哪些因素影响,教育期望又是如何调节家庭背景与教育获得之间的关系的呢?威斯康星学派的早期研究和其他相关研究表明,个人教育期望(尤其是后中学教育/高等教育)的产生受到多种因素的影响:在宏观层面包括一个国家或地区的教育设置2以及劳动力市场情况3(Andres, et al., 2007),在中观层面包括社区环境、学校环境及类型、邻里关系等(Buchmann and Dalton, 2002; Hauser, et al., 1976),在微观层面主要包括家庭背景因素(父母的社会经济地位)、认知能力(Sewell and Shah, 1967, 1968a)、重要他人(Sewell and Shah, 1968b)等。威斯康星学派的早期研究普遍认为,社会经济地位不同的儿童对将来上大学的期望存在明显差异(Sewell, et al., 2004)。一方面,高地位家庭的子女比低地位家庭的子女在认知能力测试中表现更好——因为他们有更多的机会发展这些能力——因而,相对于低地位家庭的子女,被认为是更加聪明的或成功的。他们更有可能从父母、教师和其他重要他人(同辈群体)那里获得鼓励,去参加有利于上大学的课程。他们上大学的期望在其高中学长、父母、教师、同辈群体那里得到强化。另一方面,社会经济地位越高的父母,对子女的教育期望也越高(Goyette and Xie, 1999),例如,教育程度越高的父母,越是强调教育的重要性,看重子女的学术成就,越是期望子女能够获得较高的教育程度,并且激励子女产生大学教育期望的能力也越强(Sewell and Shah, 1968b);并且,教育程度越高的父母,尤其是有过高等教育经历的父母,其社会资本和文化资本越多,能够为子女提供更多、更及时的关于(高等)教育的信息,为子女教育期望的确立提供极大的便利(布尔迪约、帕斯隆,2002);收入越高的父母,也越是期望子女能够通过教育来维持家庭的经济地位(Kleinjans, 2010)。父母对子女的教育期望,也是子女教育期望产生和维持的重要机制,对子女教育期望越高的父母,将投注更多的精力参与到(involvement)子女的教育当中(Zhan, 2006),也会给子女创造更多的支持条件,激励子女的教育成就动机(Seginer, 1983)。关于父母社会经济地位与其对子女教育期望的关系,在国内相关研究中也得到了证实(如杨春华,2006)。

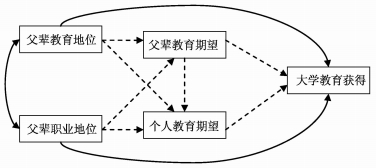

但是,教育期望(父母对子女或子女本人)对人们教育地位获得(尤其是高等教育)的影响在国内学界还没有引起足够重视,相关研究比较缺乏。本文根据个人教育期望的中介作用以及教育期望的影响因素,引入父辈教育期望变量,建立如下关于大学教育获得的理论模型(见图 1)。

|

图 1 家庭背景、教育期望与大学教育获得之间的因果路径 |

图 1中,双向实线箭头表示两个变量之间的相关关系,单向实线箭头表示两个变量之间的因果关系,单向虚线箭头表示两个变量之间可能存在的因果关系。4如图 1显示的基本路径,本文认为,大学教育期望(包括父辈和子辈)是家庭背景优势对人们大学教育地位获得产生影响的中间机制,并且,家庭背景对个人大学教育期望的形成可以通过父辈教育期望来调节。根据这一基本观点,本文有如下两个基本假设:

假设1:家庭背景越有优势,对大学教育的期望程度越高。

社会经济地位越高的家庭在代际传递过程中越需要维持自我的优势地位。在现代市场化社会中,由于教育对人们在劳动力市场中的地位越来越具有显著作用,因此,家庭背景优势地位除了直接传递5之外,主要便是通过教育将其转化为子女的人力资本,特别是转化为高等教育。相比社会经济地位较低的父母来说,社会经济地位较高的父母对子女的大学教育期望更加强烈,而父母的态度对于子女大学教育期望的产生至关重要(Sewell and Shah, 1968b)。此外,社会经济地位较高的父母更有能力去维持和实现子女上大学的期望,尤其是父母双方中有过高等教育经历的,在子女大学教育期望的形成过程中明显具有很多优势,如提供大学教育和大学生活的多方面信息。

假设2:大学教育期望程度越高,最终获得大学教育的可能性也越高。

根据威斯康星社会心理模型的解释路径,教育期望程度越高(动机越强)的人为实现目标付出的努力也越多,因而其实现目标的可能性也越高。以往关于教育期望和教育获得的研究也认为,教育期望是教育获得的稳定有效的预测指标。所以,大学期望程度越高的人在学习过程中付出的努力也越多,在当前中国的高考制度下,被大学录取的概率也会越高。

三、研究设计 (一) 分析策略根据假设,本文将首先探讨个人教育期望的决定因素,重点分析家庭背景在此过程中的影响和作用。在此基础上,通过逐步Logistic回归分析方法,以大学教育获得作为因变量,以家庭背景变量及其他人口统计学变量建立基本Logistic回归模型,再引入父辈对子女的教育期望和子女个人的教育期望,以研究父母的教育期望对个人教育期望的影响、个人教育期望对大学教育获得的预测作用及其对家庭背景与大学教育获得之间关系的调节作用。

(二) 变量设计1.因变量:大学教育获得。根据人们的最终教育程度可将研究对象划分为两大类,即接受过大学教育(编码为1)和未接受过大学教育(编码为0)。这里的大学教育层次包括大学专科(脱产、非脱产)、大学本科(脱产、非脱产)、研究生等高等教育层次。

2.自变量:个人教育期望、父辈对子女的教育期望。其中,个人教育期望的测量题器为:“您在少年时期,是否希望自己将来能够上大学?”“是”表示研究对象对大学教育有期望(编码为1),“否”表示对大学教育没有期望(编码为0)。父辈对子女教育期望的测量题器为:“您在少年时期,您的父母是否经常鼓励你将来上大学?”“是”表示父母期望子女将来能够上大学(编码为1),“否”表示父母对子女将来能否上大学没有期望或期望较低(编码为0)。

3.主要控制变量:家庭背景变量和人口统计学变量。家庭背景变量包括父辈的教育地位和职业地位,主要依据父亲的教育程度和职业来测量。父辈教育地位可分为四个类型,即小学及以下、初中、高中及同等学历、大学专科及以上,编码依次为1-4。父辈职业地位根据戈德索普11分类职业阶层框架(Breen,2005)来测量,在实际分析中合并为5类,即管理者和专业技术人员(EGP分类中的阶层Ⅰ、阶层Ⅱ、阶层Ⅳa)、一般办事人员(阶层Ⅲa和阶层Ⅲb)、一般技术工人与监管者(阶层Ⅳb、阶层Ⅴ和阶层Ⅵ)、体力工人(阶层Ⅶa)和农业劳动者(阶层Ⅳc和阶层Ⅶb),6编码依次为1-5,部分缺失值采用母亲的职业地位来代替。

人口统计学变量主要包括性别(男性为1,女性为0)和年龄。除此之外,考虑到个人成长环境的差异有可能对其教育期望和教育获得产生影响,本文还加入了研究对象的出生地作为控制变量,来消除城镇(编码为1)出生人口和农村(编码为0)出生人口的差异。

(三) 数据来源与样本描述本文所使用数据全部来自2010年“上海居民家庭生活状况调查”。该调查由复旦大学社会学系负责执行,在上海市外环线以内的12个区,根据多阶段随机抽样原则,共抽取了23个街道、46个居委会中的1 300个家庭户,然后在每个被选中的居民户中按Kish抽样规则选取1人作为被访者(18-65周岁)。调查从2010年6月开始,12月结束,共回收有效问卷1 181份,有效回收率为90.8%。本文所使用样本基本情况见表 1。

| 表 1 “上海居民家庭生活状况调查”样本情况描述(N=1 181) |

本文所分析的两个因变量(个人教育期望和大学教育获得)均为二分变量,故采用Binary Logistic回归模型来分析。以大学教育获得为例,其估计模型为:

| $ \hat{p}=\frac{\text{exp}\left({{b}_{0}}+{{b}_{1}}{{X}_{1}}+{{b}_{2}}{{X}_{2}}+\cdots +{{b}_{i}}{{X}_{i}} \right)}{1+\text{exp}\left({{b}_{0}}+{{b}_{1}}{{X}_{1}}+{{b}_{2}}{{X}_{2}}+\cdots +{{b}_{i}}{{X}_{i}} \right)} $ |

其中,

大学教育期望是人们在获得大学教育之前,对将来能否上大学的一种目标设定。既往研究显示,家庭背景因素、认知能力、重要他人、社区环境、学校环境及类型、邻里关系、教育设置和劳动力市场情况对人们教育期望的形成具有重要影响(Andres, et al., 2007; Buchmann and Dalton, 2002; Hauser, Sewell, and Alwin, 1976;Sewell and Shah, 1967, 1968a, 1968b)。中国高考制度恢复以来,大量学子通过自己的努力实现了上大学的梦想,这给了很多学子奋斗的动力。同时,市场化改革以来,大学教育对于人们在劳动力市场上社会经济地位的获得所起的作用也越来越重要(Nee, 1989)。这是人们大学教育期望产生的宏观背景。从微观上说,家庭背景对人们的教育期望有怎样的影响是本文的分析重点。本文首先依据人们少年时是否有过大学教育期望来建立二分类变量的Logistic回归模型。统计结果见表 2。

| 表 2 大学教育期望影响因素的Binary Logistic回归分析 |

在表 2中,模型1只加入了基本控制变量、父辈教育程度和职业地位变量。统计结果显示,父辈教育背景对于子女的大学教育期望具有显著影响,这种影响主要体现在:具有大学专科及以上教育程度的父母,其子女对上大学的期望最为明显,相比教育程度较低(小学及以下)的父母来说,其子女有大学教育期望的优势是父辈教育程度较低的子女的3.069倍(e1.121,p < 0.01)。这与威斯康星学派早期的研究结果基本一致(Sewell and Shah, 1968a)。而对于父辈教育程度为初中、高中及同等学历的子女来说,与父辈教育程度较低的子女相比,在大学教育期望方面则没有明显差异。此外,作为家庭背景的父辈职业地位变量没有显示出明显的作用,不同职业阶层出身的子女在大学教育期望方面没有明显的不同,这与以往的研究有一定差异。耐人寻味的是,父辈职业地位为管理者/专业技术人员和一般技术工人/监管者两个阶层的子女,相对农业劳动者阶层的子女,两者上大学期望的优势比低于1(尽管没有显著性)。在某种程度上,由于中国特殊的城乡二元结构,农村出生的学生更为迫切地希望上大学,从而改变自己的命运。在控制变量中,年龄变量对个人大学教育期望有显著影响,越是年长者,其少年时产生大学教育期望的概率越低,这在一定程度上反映了教育设置的变化对人们大学教育期望产生的影响。

在模型2中,加入了父辈教育期望变量,模型的拟合发生了明显变化(-2LL明显降低,Pseudo R2有显著改善)。从参数的显著性来看,模型1中显著的年龄因素失去了显著性,父辈教育程度的显著性也发生了变化,表现为父辈教育程度较高(包括大学专科及以上、高中及同等学历)的子女与父辈教育程度较低的子女,在大学教育期望方面没有明显差异,主要的差异出现在具有初中教育程度的父母与小学及以下文化程度的父母之间。导致两个模型拟合情况差异的主要原因在于父辈教育期望的影响,从这一变量的效应来看,父辈对子女的大学教育期望越是强烈,其子女形成大学教育期望的概率优势将是那些父母期望较低或无期望的子女产生大学教育期望的优势的近19倍(e2.942,p < 0.01)。这与国外研究非常一致(Seginer, 1983)。从模型2所展示的变量效应来看,父辈对子女上大学的期望几乎是子女个人产生大学教育期望的唯一因素,其他因素(年龄、父辈教育背景)都通过父辈教育期望来影响个人教育期望的形成,这说明父辈教育期望起到了调节家庭背景变量与个人教育期望变量之间关系的作用。因而,从总体上说,家庭背景有优势的父母(主要是教育背景方面的优势)对子女上大学的期望较高,进而影响其子女产生大学教育期望的程度也越高,假设1基本成立。

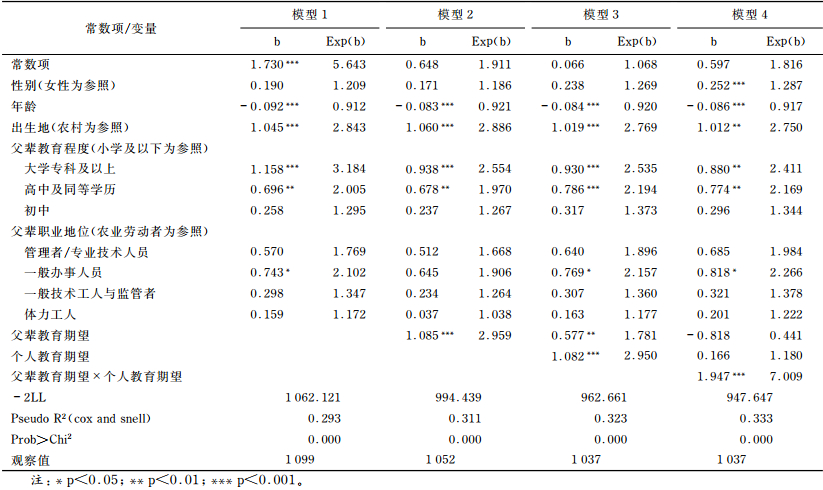

(二) 个人大学教育期望对大学教育获得的影响分析既往研究认为,家庭背景主要通过教育分流、文化资本/社会资本等途径影响子女的(高等)教育获得,忽视了教育期望的作用,而教育期望被认为是对教育获得最有效的预测变量(Jacob and Wilder, 2010),因而本文试图分析个人大学教育期望对大学教育获得的影响,并分析个人教育期望对家庭背景影响教育获得的调节作用。本文以是否接受过大学教育为因变量,根据基本控制变量和父辈教育程度、父辈职业地位变量建立基本模型(模型1),并依次引入父辈教育期望变量(模型2)和个人教育期望变量(模型3)及父辈教育期望与个人教育期望的交互效应(模型4)。模型统计结果见表 3。

| 表 3 大学教育获得影响因素的Binary Logistic回归分析 |

根据模型1的统计结果来看,家庭背景优势地位对于子女获得大学教育有显著促进作用,这一发现与以往的研究结果基本一致(李春玲,2009;李煜,2006;刘精明,2006;仇立平、肖日葵,2011;孙远太,2010)。从父辈的教育程度来看,父辈接受过高等教育的子女,其最终获得大学教育的优势是那些父辈教育程度较低者(小学及以下)子女获得大学教育优势的3.184倍(e1.158,p < 0.001);父辈教育程度为高中及同等学历者的子女对应的优势比为2.005(e0.696,p < 0.01);父辈教育程度为初中的子女,其获得大学教育的优势与父辈教育程度较低者没有明显差异。从父辈职业地位来看,各职业阶层的子女获得大学教育的优势没有明显差异(除了一般办事人员阶层的子女与农业劳动者子女有差别之外)。也就是说,家庭背景对个人大学教育获得的影响主要通过父辈教育背景来体现,父辈职业背景的影响作用较小。

从控制变量来看(模型1-3),年龄和出生地具有非常显著的影响。在城市出生的人相比农村出生的人,获得大学教育的概率显著增加,这在一定程度上反映了城乡教育资源分配的差异;年长者相对年轻者而言,其获得大学教育的概率明显偏低,这与年龄对个人教育期望的影响作用类似,反映了高考制度恢复及高等教育扩招的效应;性别对大学教育获得没有显著影响,表明大城市女性在高等教育方面没有劣势。

模型2中,加入了父辈教育期望变量。统计结果显示,父辈对子女上大学的期望程度越高,子女获得大学教育的机会也越高。相比之下,父母经常期望或鼓励自己的子女上大学,则子女最终获得大学教育机会的优势是那些没有或较少鼓励其子女上大学的人的2.959倍(e1.085,pxy 0.001)。在加入个人教育期望效应之后(模型3),与模型2相比,模型的拟合优度进一步提高(-2LL降低,Pseudo R2增加)。这说明,个人大学教育期望对于大学教育获得的效应显著,少年时就期望自己将来能上大学的人,比那些没有期望自己上大学的人,最终获得大学教育的概率优势增加1.950倍(e1.082-1,p < 0.001),假设2得到验证。另外,在加入个人教育期望效应之后,父辈教育期望的作用下降(b值从1.085下降为0.577,下降近50%,显著性从0.001水平将为0.01水平),表明父辈教育期望除了对子女的大学教育获得有直接影响之外,还通过子女个人的教育期望产生影响;同时,家庭背景变量,尤其是父辈教育程度对子女大学教育获得的影响明显下降。模型3与模型1相比,父辈教育程度为大学专科及以上的子女(相对于父辈教育程度为小学及以下者)获得大学教育机会的优势比从3.184下降为2.535,说明个人教育期望变量部分地调节了家庭背景变量对个人大学教育获得的影响。

在模型4中,加入父辈教育期望与个人教育期望的交互效应,统计结果显示,交互作用非常显著,模型拟合度也有明显提高。与模型3相比,交互作用所显示的效应(1.947)要强于两者独立效应之和(0.577+1.082),说明如果父辈和子女个人都期望能够上大学的话,子女最终获得大学教育机会的概率要比双方中仅有一方期望上大学或双方都不期望上大学的概率高得多。也就是说,如果父母和子女对于上大学的期望能够保持一致,就将得到最大的大学教育获得机会;如果父母不经常鼓励子女上大学,或者在父母的鼓励之下,子女个人没有很强的上大学的意愿,则子女最终获得大学教育的机会都会显著降低。

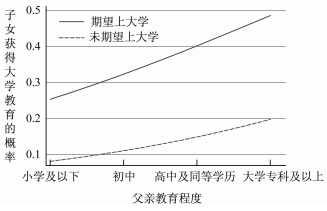

综合上述模型1至模型4的统计结果,可以发现,个人教育期望在大学教育获得的诸多影响因素中作用最强,并构成了家庭背景影响子女大学教育获得的中间调节机制。根据模型4的拟合结果,本文计算了在少年时期“期望上大学”和“未期望上大学”这两个群体最终获得大学教育的条件概率(见图 2)。可以发现,在父亲教育背景相同的条件下,少年时期“期望上大学”的人最终获得大学教育的概率要高于“未期望上大学”的人,并且随着父亲教育程度的增加,两个群体上大学的概率差越来越大。

|

图 2 家庭背景、教育期望与获得大学教育的概率 |

很多研究运用布劳—邓肯地位获得模型对人们的教育获得进行解释,发现家庭社会经济地位具有优势的子女在教育成就方面也具有较大优势(Blau and Duncan, 1967; Ganzeboom, et al., 1991),但布劳—邓肯的原始模型并未就家庭背景如何影响子女教育获得进行充分解释。后续研究在此基础上进行了中间机制的拓展,主要添加的中间解释变量为社会心理变量,如智力和期望等(Sewell, et al., 2004)。研究发现,个人对自己未来教育成就的期望是最终教育获得之有效且稳定的预测指标(Jacob and Wilder, 2010)。

在国内有关教育获得的研究中,虽然也发现了家庭背景与教育获得之间的稳定关系,但并未从教育期望的角度加以解释,而主要着眼于教育分流、文化资本、社会资本。本文从教育期望的角度出发,尝试构建家庭背景影响个人教育期望以及最终影响教育获得的因果路径。研究采用2010年“上海市民家庭生活状况调查”数据,对上海居民的大学教育获得情况进行了深入分析,研究发现,家庭背景(尤其是父辈的大学教育背景)对子女获得大学教育具有明显的促进作用。根据以往研究的解释路径,一方面,出生于优势家庭的子女,在学习的各个阶段进入重点学校的几率更高,从而能够获得更好的教育资源(方长春,2005; 方长春、风笑天,2005;王威海、顾源,2012);另一方面,具有家庭社会经济地位优势的父母(尤其是教育方面),拥有更多的文化资本/社会资本,其子女获得高等教育的机会因而也更大(仇立平、肖日葵,2011;孙远太,2010;赵延东、洪岩壁,2012)。但本文发现,在这两条路径之外,还存在第三条解释路径,即教育期望。与国外关于教育期望和教育获得研究的结论一致(Andres, et al., 2007; Goyette, 2008; Goyette and Xie, 1999; Reynolds and Burge, 2008; Zhan, 2006; Zhan and Sherraden, 2011),本文也发现,大学教育期望对人们的大学教育获得具有非常积极的影响,相比大学教育期望较低的人来说,大学教育期望较高的人最终获得大学教育的机会明显增加。这一机制具体可以表述为:在代际流动过程中,父辈的优势社会经济地位需要通过转化为子辈的教育(尤其是高等教育)才能更好地维系。因此,父辈在子女教育过程中,社会经济地位越高的父母对子女上大学的期望越强,尤其是有过高等教育经历的父母,还能够为子女提供丰富的有关大学生活和学习的信息,这种期望激励子女也产生了上大学的期望;同时,社会经济地位越高的父母,也能够为子女创造更多的支持条件。在大学教育期望的驱使下,为实现上大学的教育目标,个人在学习过程中会付出更多的努力,因而获得大学教育机会的可能性大大增加,最终实现代际传递。个人教育期望作为调节家庭背景对于教育获得的中间机制,一方面,说明个人教育期望可以作为家庭优势社会经济地位再生产的一种工具,实现代际优势地位的传递;另一方面,个人教育期望还受到其他诸多变量的影响,如除父母以外的重要他人、宏观社会制度、劳动力市场结构等,个人教育期望的产生具有自致性特征,是个人获得教育成功的重要动力机制。

本文虽然关注到教育期望对人们最终教育获得的影响,但却忽视了另外一个问题,即教育期望作为社会心理变量,并不是一个稳定的变量。学生在不同的学习阶段会根据自己的学业成绩及家庭背景情况对未来是否接受大学教育作出调整,并产生新的教育期望(Andres, et al., 2007; Jacob and Wilder, 2010)。由于数据的限制,本文只测量了人们少年时的大学期望,而这一期望完全有可能在中学阶段发生改变,而处于中学阶段的学生相对少年时期来说,他们的期望应该更加准确和稳定。可以预期的是,如果采用多阶段教育期望的测量,对人们大学教育获得的解释将会获得更大的成功。另外,对教育期望的测量属于追溯式测量,这一测量结果很有可能受到受访者当前社会地位或教育成就的影响,从而影响了测量的信度和效度。此外,本文用教育期望来解释人们的大学教育获得,从模型拟合的角度来看,获得了较高的解释力,但是并未将其与教育分流、文化资本等中间机制进行比较,因而无法说明哪一种路径的解释力更强。这几方面的不足之处,希望在后续研究中能够得以完善。

注释:

1. 在没有特别言明的情况下,为保证文字的简洁,本文所指的“父母或父辈的教育期望”均表示“父母对子女的教育期望”,“子女的教育期望”则是指“子女个人的教育期望”。

2. 教育设置对学生教育期望的影响主要表现为在学校制度安排(如职业教育、学历教育、教育成本等)相异的背景下,学生的教育期望会出现不同。这种不同也受到家庭背景的影响,出身于社会上层的子女更加追求学历教育。

3. 劳动力市场情况对于未来教育期望的影响主要表现为,人们根据职业偏好来设定自己的教育期望。

4. 实线箭头还表示根据以往研究可以得到支持的相关关系或因果关系,虚线箭头表示在研究中还有待进一步检验的关系。

5. 直接传递是指子女直接继承父辈的优势地位,但这种情况一般发生在子女进入劳动力市场之后。

6. EGP 11分类阶层框架中,阶层IVa表示雇佣他人的小业主,本文将雇佣人数在8人以上的小业主归入管理者与专业技术人员阶层,属于社会上层。将雇佣人数较少的小业主和个体户归入一般技术工人与监管者阶层。

| [] |

布尔迪约, P. 、J. -C. 帕斯隆. 2002. 继承人——大学生与文化[M]. 邢克超, 译. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

方长春. 2005. 家庭背景与教育分流:教育分流过程中的非学业性因素分析.

社会, 25(4): 105-118.

|

| [] |

方长春, 风笑天. 2005. 阶级差异与教育获得:一项关于教育分流的实证研究.

清华大学教育研究(5): 22-30.

|

| [] |

李春玲. 2003. 社会政治变迁与教育机会不平等.

中国社会科学(3): 86-98.

|

| [] |

李春玲. 2009. 教育地位获得的性别差异——家庭背景对男性和女性教育地位获得的影响.

妇女研究论丛(1): 14-18.

|

| [] |

李煜. 2006. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966—2003).

中国社会科学(4): 97-109.

|

| [] |

刘精明. 2005. 国家、社会阶层与教育:教育获得的社会学研究. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

刘精明. 2006. 高等教育扩展与入学机会差异:1978-2003.

社会, 26(3): 158-179.

|

| [] |

仇立平, 肖日葵. 2011. 文化资本与社会地位获得——基于上海市的实证研究.

中国社会科学(6): 121-135.

|

| [] |

孙远太. 2010. 家庭背景、文化资本与教育获得.

青年研究(2): 35-43.

|

| [] |

王威海, 顾源. 2012. 中国城乡居民的中学教育分流与职业地位获得.

社会学研究(4): 48-66.

|

| [] |

吴愈晓. 2012. 中国城乡居民教育获得的性别差异研究.

社会, 32(4): 112-137.

|

| [] |

许嘉猷. 1986. 社会阶层化与社会流动. 台北: 三民书局.

|

| [] |

杨春华. 2006. 教育期望中的社会阶层差异:父母的社会地位和子女教育期望的关系.

清华大学教育研究(4): 71-76.

|

| [] |

赵延东, 洪岩壁. 2012. 社会资本与教育获得——网络资源与社会闭合的视角.

社会学研究(5): 47-68.

|

| [] |

Andres Lesley, Maria Adamuti-Trache, Ee-Seul Yoon, Michelle Pidgeon, Jens Peter Thomsen. 2007. Educational Expectations, Parental Social Class, Gender, and Postsecondary Attainment: A 10-Year Perspective.

Youth & Society, 39(2): 135-163.

|

| [] |

Blau Peter M., Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: John Wiley & Sons, Inc.

|

| [] |

Breen, Richard. 2005. "Foundations of a Neo-Weberian Class Analysis. " In Approaches to Class Analysis, edited by Erik Olin Wright. Cambridge: Cambridge University Press: 31-50.

|

| [] |

Buchmann Claudia, Ben Dalton. 2002. Interpersonal Influences and Educational Aspirations in 12 Countries: The Importance of Institutional Context.

Sociology of Education, 75(2): 99-122.

DOI:10.2307/3090287

|

| [] |

Dolton Peter, Donal O'Neill, Olive Sweetman. 1996. Gender Differences in the Changing Labor Market: The Role of Legislation and Inequality in Changing the Wage Gap for Qualified Workers in the United Kingdom.

The Journal of Human Resources, 31(3): 549-565.

DOI:10.2307/146265

|

| [] |

Duncan Otis Dudley, Featherman David L., Beverly Duncan. 1972. Socioeconomic Background and Achievement. New York: Seminar Press.

|

| [] |

Gamoran Adam. 1992. The Variable Effects of High School Tracking.

American Sociological Review, 57(6): 812-828.

DOI:10.2307/2096125

|

| [] |

Ganzeboom Harry B. G., Treiman Donald J., Ultee Wout C.. 1991. Comparative Intergenerational Stratification Research: Three Generations and Beyond.

Annual Review of Sociology, 17: 277-302.

DOI:10.1146/annurev.so.17.080191.001425

|

| [] |

Goyette Kimberly A.. 2008. College for Some to College for All: Social Background, Occupational Expectations, and Educational Expectations over Time.

Social Science Research, 37(2): 461-484.

DOI:10.1016/j.ssresearch.2008.02.002

|

| [] |

Goyette Kimberly, Yu Xie. 1999. Educational Expectations of Asian American Youths: Determinants and Ethnic Differences.

Sociology of Education, 72(1): 22-36.

DOI:10.2307/2673184

|

| [] |

Hallinan Maureen T.. 1988. Equality of Educational Opportunity.

Annual Review of Sociology, 14: 249-268.

DOI:10.1146/annurev.so.14.080188.001341

|

| [] |

Hauser, Robert M., William H. Sewell, and Duane F. Alwin. 1976. "High School Effects on Achievement. " In Schooling and Achievement in American Society, edited by William H. Sewell, Robert M. Hauser, and David L. Featherman. New York: Academic Press: 309-341.

|

| [] |

Jacob, Brian A. and Tamara Wilder. 2010. "Educational Expectations and Attainment. " Working Paper 15683, the National Bureau of Economic Research, Cambridge.

|

| [] |

Jones John, Harris Anthony C., Putt Graeme D.. 1990. Streaming in First-Year University Classes.

Studiesin Higher Education, 15(1): 21-30.

DOI:10.1080/03075079012331377571

|

| [] |

Kleinjans Kristin J.. 2010. Family Background and Gender Differences in Educational Expectations.

Economics Letters, 107(2): 125-127.

DOI:10.1016/j.econlet.2010.01.002

|

| [] |

Nee Victor. 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism.

American Sociological Review, 54(5): 663-681.

DOI:10.2307/2117747

|

| [] |

Reynolds John R., Stephanie Woodham Burge. 2008. Educational Expectations and the Rise in Women's Post-Secondary Attainments.

Social Science Research, 37(2): 485-499.

DOI:10.1016/j.ssresearch.2007.09.002

|

| [] |

Seginer Rachel. 1983. Parents' Educational Expectations and Children's Academic Achievements: A Literature Review.

Merrill-Palmer Quarterly, 29(1): 1-23.

|

| [] |

Sewell William H., Haller Archibald O., Alejandro Portes. 1969. The Educational and Early Occupational Attainment Process.

American Sociological Review, 34(1): 82-92.

DOI:10.2307/2092789

|

| [] |

Sewell William H., Haller Archibald O., Ohlendorf George W.. 1970. The Educational and Early Occupational Status Attainment Process: Replication and Revision.

American Sociological Review, 35(6): 1014-1027.

DOI:10.2307/2093379

|

| [] |

Sewell William H., Haller Archie O., Straus Murray A.. 1957. Social Status and Educational and Occupational Aspiration.

American Sociological Review, 22(1): 67-73.

DOI:10.2307/2088767

|

| [] |

Sewell William H., Hauser Robert M.. 1980. The Wisconsin Longitudinal Study of Social and Psychological Factors in Aspirations and Achievements.

Research in Sociology of Education and Socialization, 1: 59-99.

|

| [] |

Sewell William H., Hauser Robert M., Springer Kristen W., Hauser Taissa S.. 2004. As We Age: A Review of the Wisconsin Longitudinal Study, 1957-2001.

Research in Social Stratification and Mobility, 20: 3-111.

|

| [] |

Sewell William H., Shah Vimal P.. 1967. Socioeconomic Status, Intelligence, and the Attainment of Higher Education.

Sociology of Education, 40(1): 1-23.

DOI:10.2307/2112184

|

| [] |

Sewell H., Shah Vimal P.. 1968a. Parents' Education and Children's Educational Aspirations and Achievements.

American Sociological Review, 33(2): 191-209.

DOI:10.2307/2092387

|

| [] |

Sewell William H., Shah Vimal P.. 1968b. Social Class, Parental Encouragement, and Educational Aspirations.

" American Journal of Sociology, 73(5): 559-572.

DOI:10.1086/224530

|

| [] |

Zhan Min. 2006. Assets, Parental Expectations and Involvement, and Children's Educational Performance.

Children and Youth Services Review, 28(8): 961-975.

DOI:10.1016/j.childyouth.2005.10.008

|

| [] |

Zhan Min, Michael Sherraden. 2011. Assets and Liabilities, Educational Expectations, and Children's College Degree Attainment.

Children and Youth Services Review, 33(6): 846-854.

DOI:10.1016/j.childyouth.2010.12.006

|

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34