近年来,国内劳资冲突和劳工维权群体性事件的数量与规模快速增长,这既是中国改革中矛盾长期积累的结果,也与中国经济社会发展进入社会矛盾突发期相关(蔡禾等,2009;Chen, 2007)。现有农民工维护劳动权益的研究主要存在两个方向。其一是工人抗争与阶级形成研究。近2亿的农民工已经成为中国产业工人的主体,由此产生的劳动关系问题, 尤其是劳资冲突问题,引起了国内学者对“工人阶级的形成”这一西方经典学术话题的浓厚兴趣, 以及它在中国的意义的思考(于建嵘, 2006;陈锋, 2009;沈原, 2006;Cai, 2002;Chen, 2007; Hurst, 2009; Lee, 1998;Pun, 2005)。其二是农民工维权抗争行为研究。农民与农民工维权抗争一直是中国底层维权抗争研究的主要对象,并且保持着延续性的学术沟通对话(Perry, 2008;O’Brien, 1996; Thireau and Hua 2003;应星, 2007;冯仕政, 2006;任焰、潘毅, 2006;郑广怀, 2005, 2007;蔡禾等, 2009;刘林平、郑广怀、孙中伟, 2011)。在总结既有研究成果的同时,我们发现,农民工的维权态度是一个尚未得到应有重视的议题,相关分析仅散见于一些描述性的调查统计,而规范的解释性经验研究几近于无(王春光, 2005;肖富群、风笑天, 2010;上海市总工会,2011;刘传江等,2012)。1而且,近年来农民工群体的规模及内部结构悄悄发生的变化与当下的劳资冲突及劳工群体性事件之间的关系,也未得到深入探讨。在“新生代农民工” 2概念已经炙手可热的今天,关于农民工维权意愿“代际”差异的研究亦很少见。由此产生的问题是:新生代农民工是否具有比传统农民工更强烈的维权意愿?在不断增长的劳工维权事件中,新生代农民工是否已经成为维权活动发生和发展的主体?影响农民工维权意愿的主要因素有哪些?这些因素又是通过何种机制建构了影响维权意愿的模式?仔细研究当前中国农民工维权意愿的影响模式,对于准确把握农民工维权态度的变动特征,科学应对农民工维权群体性事件,以及构建和谐社会具有重要的理论和现实意义。3

态度研究一向是社会心理学研究的重点,其非常重要的一个方面就是把态度与对行为的预测直接联系起来。但在一定历史时期,社会心理学曾侧重于行为与态度关系不一致的内部原因的研究,认为“态度与行为的直接相关程度很低,以至于心理学家遇到了前所未有的挑战”(Cooper and Croyle, 1984)。随着公共话题与私人话题、外显态度与内隐态度(Fiske, 2004)、行为控制感知(Tesser and Shaffer, 1990)和态度强度(Bizer and Krosnick, 2001)等概念的提出,态度与行为之间的密切联系进一步被学者揭示出来(Gibb, et al., 2006)。尽管有学者发现,集体抗争前的态度表示与参与集体抗争的实际行为之间会有较大的落差(Oegema and Klandermans, 1994),但笔者并不认同态度研究没有太大价值的说法(冯仕政,2006)。相反,在国家维稳工作重点从应急处理转向建立源头治理、动态管理与应急处置相结合的社会管理机制的时候,对重点人群进行态度研究的重要性就更加突出了。农民工的维权态度包括对劳动侵权事件的内在感受(道德观和价值观)、情感(即“喜欢—厌恶”、“爱—恨”等)和意向(谋虑、企图等)等三个方面。本文关注农民工的维权意愿,主要分析农民工遭遇劳动侵权事件后是否有维权愿望,也涉及维权方式偏好的讨论。

态度与行为联系密切,影响态度与影响行为的因素之间也有很多共通之处。郑广怀(2007)从个人背景特征(性别、年龄、文化程度)、外出及工作情况(收入、工作职位、外出时间、工作流动、工会会员身份)、企业特征(企业性质和企业规模)和信息获得(相关权利信息的获得)四个方面考察了影响农民工维权行动的微观因素;蔡禾等(2009)从剥夺感、社会资本、企业制度环境等三个维度建构了农民工利益抗争行为的影响模式;刘林平、郑广怀、孙中伟(2011)则从劳动权益状况、劳动条件、社会网络等三个维度分析了影响农民工精神健康的因素。本文关于农民工维权意愿影响因素的讨论也将涉及个人背景特征、外出及工作情况、维权经历与企业特征等测量维度。基于相关理论,笔者把上述维度重新整合,将一些变量(性别、文化程度、婚姻状况、月工资等)作为控制变量,其余变量组合为同期群(年龄、法律认知水平等)、务工资历(工作流动、工作职位、维权经验、社会资本等)与企业特征(单位性质、单位管理制度化水平等)三个维度。需要说明两点:其一,未把单位规模作为单位特征的考察维度,这与绝大多数的研究不同(谭深,2003;刘林平、郑广怀、孙中伟,2011;斯格特, 2002)。相关研究皆把单位规模视为测量单位管理规范化的指标。笔者认为,对于同类型企业,从单位规模考察其管理制度化水平是有意义的;反之,则意义不大。其二,提出同期群的测量维度。本研究关注农民工群体内部的结构性分化对农民工维权意愿的影响。目前,关于农民工的“代际”划分普遍采用“新生代农民工”与“传统农民工”的二分法。实际上,这种以1980年为界区分“传统”农民工与“新生代”农民工的两分法过于粗略,不足以准确把握农民工因年龄形成的结构性差异。本文在传统农民工与新生代农民工基础上,引入生命历程理论中的同期群概念。同期群(cohort)指同一年代出生的一群人,可理解为由年龄近似者构成的阶层。因为每代人所处的历史背景和社会环境相似,经历了相同的社会历史事件,因而展现出相似的性格特征(佟新,2010:163;埃尔德,2002:421;Ryder, 1965;Riley,et al,1972)。因此,同期群人口在社会变迁的研究中具有特殊意义,引入同期群概念,利于总结和把握各同期群的特征,便于同期群间的比较,而且不影响传统农民工与新生代农民工的划分。

二、文献综述与研究假说国内外关于中国农民工维权抗争的研究基本上是从社会运动与集体行为理论中汲取资源。按时间顺序,集体行动与社会运动研究的理论范式可归结为三种:古典理论范式(Smelser, 1962;Gurr, 1970)、主流理论范式和新社会运动理论范式(Touraine, 1971;Habermas, 1975)。其中,主流理论范式以资源动员理论(McCarthy and Zald, 1973)和政治过程理论(Tilly, 1978;McAdam, 1982;Tarrow, 1998;Gamson and Meyer, 1996)为代表。农民工维权态度与行动属于传统的利益抗争类型,相关研究应用较多的是古典理论、资源动员理论和政治过程理论。本文主要从以下三个方面评述既有文献,并提出本研究的假设。

(一) 心理学视角与研究假设美国早期关于集体行动、社会运动和革命的研究是在勒庞(Le Bon, 1979)的社会心理学基础上起步的(赵鼎新, 2006, 26-27)。从勒庞的心智归一法则(the law of mental unity)到布鲁默(Blumer, 1946)的循环反应(circular reaction),再到格尔(Gurr, 1970)的相对剥夺感(relative deprivation)及斯梅尔瑟(Smelser, 1962)的加值理论(value-added theory)等,古典理论体系得以逐渐建构并完善。古典理论有几个隐含的假设,如病理性假设、直接性假设、非理性假设等,它认为如果发生了集体行动,那么肯定有破坏性心理状态(disruptive psychological states)的存在,或者有个人怨恨和不满(personal grievance/discontent)的存在。因此,个人的心理状态和运动参与之间是一种直接的关系。特别是雷斯基等(Lenski, 1954; Geschwender, 1967)的地位不协调理论和格尔的相对剥夺理论对于农民工维权研究具有很强的现实意义。

诸多研究把农民工维权事件的快速增长与农民工群体内部的结构性分化联系起来,其逻辑基础在于:新生代农民工是计划生育后娇生惯养的一代,从小养成了以自我为中心的生活习惯,他们的行为方式与传统农民工有着显著的不同,自我认同为城里人胜过农村人,往往产生强烈的认知失调问题与严重的相对剥夺感。这些特征决定了新生代农民工在遭遇利益侵害时,可能比他们的父辈有更强烈的利益抗争冲动和更持久的利益抗争行为(蔡禾等,2009)。可见,关于新生代农民工具有更强烈维权意愿的解释主要基于社会心理学视角。由此,我们提出:

假设1a:年龄越小的同期群,维权意愿越强。

从同期群生活史角度解释农民工维权意愿差异内含了雷斯基等的地位不协调理论与格尔的相对剥夺理论。农民工相对剥夺感的来源既包括参照群体,也包括其对劳动侵权事件的认知能力。关于农民工同期群间相对剥夺感的参照群体结构及其变动趋势研究比较复杂(李培林、李炜,2007;蔡禾等,2009),笔者将拟另文讨论,在此则着重分析农民工的法律认知水平对其维权意愿的影响。早在19世纪,马克思就论述了革命理论在工人阶级从自在阶级转变为自为阶级过程中的重要性。已有学者指出, 仅仅是利益失衡, 但缺乏利益意识或无法形成不公正感, 就不会产生集体行动(于建嵘, 2004;应星, 2007;刘能, 2004)。随着农民工文化水平的整体提高,以及普法宣传及言传身教,农民工的法律认知水平也在提高,这会直接影响他们对相对剥夺感的体认(蔡禾等,2009),进而影响其维权意愿。一般认为,新生代农民工的平均受教育水平高过传统农民工,他们在学校学习了较多的法律课程,因而掌握较多的法律知识。另有观点认为,法律知识是实用性知识,仅靠书本上的学习是不够的,只有在实践中学到的法律知识才是有效的,外出务工时间越长,越可能掌握更多的法律知识。尽管学界对农民工同期群间法律知识孰多孰少尚存争议,但对于法律认知水平有助于提升劳动侵权认知能力这一看法则基本一致。由此,我们提出:

假设1b:劳动法律认知水平越高的农民工,维权意愿越强。

(二) 务工资历与研究假设与古典理论消极的和负面的参与者模型不同,资源动员理论重新把“理性”赋予了运动参与者。随着资源动员理论取代古典理论成为社会运动研究领域内的主流理论,研究者把成本—收益的权衡和计算,而非剥夺感和怨恨作为分析中心,关注社会运动所能获取的资源,以及资源是如何被动员组织起来的,等等。

影响农民工维权意愿的资源因素可以从人力资本与社会资本两方面来分析。刘传江等(2012)认为,在次属劳动市场,农民工人力资本的增加往往带来资产专用性的增加,从而导致劳资关系中劳方势力的提升。郑广怀(2007)发现,资历(包括年龄、工作职位和工作流动性)是影响农民工维权的重要因素,即较长的外出时间意味着较为丰富的打工经验,越有可能发现和认识工厂的侵权行为,进而维护自身权利;且农民工在维权之前会考虑维权可能带来的风险(例如被厂方解雇、找不到工作等)。对那些已经换过工作的农民工而言,他们在换工作的过程中已经积累了承担风险的经验;而那些没有换过工作的农民工缺乏承担风险的经验,他们担心维权会使自己陷入失业的困境。相对于管理人员和技术工人而言,普通工人或服务员的文化程度和收人水平都较低,承担风险及与厂方议价能力较弱,维权能力不足,不倾向于采取维权行动(郑广怀,2007)。外出务工过程中的维权经历对于农民工的维权意识无疑会产生直接影响,且成功或失败的维权经历对农民工维权意识的影响可能差别很大,成功的维权经历会增强他们的维权意识,而失败的维权经历有可能削弱他们的维权意愿。需要说明的是,因为外出务工时间与年龄及更换工作次数具有较强的共线性,本研究对务工资历考察的重点在于更换工作次数、工作职位与成功维权经历等变量。

在城乡二元体制下,进城农民工的劳动与生活缺乏正式的制度性保障,对亲友、同乡、同事这些社会网络有更大的依赖性。近年来的一些经验研究都证明了社会网络对农民工求职、升迁和融入城市生活等的重要性(李培林, 1996;刘林平, 2001;翟学伟, 2003)。林南(Lin, 2001)把嵌入个人社会网络之中的资源叫做社会资源,它不是个人拥有的东西,而是个人通过其直接或间接的社会联系而从他人那里汲取的资源。科尔曼(Coleman, 1988)指出,社会资本存在于社会关系网中,个人参与的社会团体越多,社会网络规模越大,社会资本也越丰富。社会网络理论表明,单纯网络规模并不能说明社会网络的个人效用,还要看网络的质量,包括强关系与弱关系(Granovetter, 1973)和结构洞(伯特,2008)等。蔡禾等(2009)发现,网络规模对农民工参加利益抗争行为有正向影响, 即在打工地的朋友越多, 则参加利益抗争行为的程度越高;农民工是否参加企业同乡会对参加利益抗争行为的影响则不显著。刘林平等(2011)有相反的发现,“工作车间有老乡的农民工的精神健康状况会更差”(刘林平、郑广怀、孙中伟,2011)。可见,目前关于社会网络与农民工城市生活的研究尚缺乏深入性和系统性,一些基本命题仍然需要经验验证。基于上述理论与经验研究,我们提出:

假设2a:更换工作次数越多的农民工,维权意愿越强。

假设2b:工作职位越高的农民工,维权意愿越强。

假设2c:维权经历评价越积极的农民工,维权意愿越强。

假设2d:参加各种社团或组织数量越多的农民工,维权意愿越强。

(三) 单位特征与研究假设政治过程理论与资源动员理论都强调社会运动和革命是一个过程,运动参与者参与社会运动的动机是出于利益和理性的选择,组织和社会网络是社会运动动员的关键,资源和政治机会在社会运动的发起和发展中起着重要作用(赵鼎新,2006:182-183)。但政治过程理论更强调政治机会结构和集体动员的关系,以及社会运动在特定政治结构下的策略选择等。蔡禾等(2009)认为,政治机会结构理论的核心是强调正式制度安排对行为的影响。其实, 任何制度, 无论是宏观制度,还是中观或微观制度, 对于置于其中的行动者来讲, 都是行动机会的规则。务工单位是农民工在城市工作与生活的主要场所,对于农民工来讲, 企业的制度安排同样是制约他们在企业内部开展利益诉求的机会结构。

在中国,工业组织与国家间的所有权关系标志着其在社会主义再分配体制中的地位(Lin and Bian, 1991;Walder,1992;Wu, 2002;Nee, 1989;周雪光,2003),工作单位的性质特征意味着不同的产权归属和不同的职工权益文化传统(李汉林、李路路,2002;刘林平、张春泥,2007;蔡禾等,2009;李培林、李炜,2007)。鉴于工作单位性质与职工劳动权益之间的密切勾连,不同学者对务工单位性质等与农民工权益保障之间的关系做了假设性评说,如蔡禾等(2009)认为,“公有制企业在为农民工开展利益协商和谈判方面有更多的制度安排,大量的劳资纠纷有可能通过企业内部的协商或劳资谈判得到解决,从而大大减少通过外部投诉和群体性事件的抗争方式来表达利益诉求”。万向东等(2006)认为,“中国的国有企业存在着处理劳资关系的社会主义传统;城乡集体企业是社区型的企业, 劳资关系深深地嵌入社区的人际关系网络之中,人情关系削减了劳资关系;私有企业大多是由个体经济发展而来,由于产权特性和规模不大,尚处于发展的初级阶段,对劳资关系的处理比较简单粗糙;就外资来说,欧美企业有较为深远的法治传统,处理劳资关系的模式可能是‘法治化’的,日韩企业次之,港台企业更次之”。然而令人吃惊的是,尽管经验数据不同,研究时间也有差别,一些有影响的研究皆否定了上述假说(蔡禾等,2009;刘林平、张春泥,2007;郑广怀,2007)。如蔡禾等(2009)发现,“企业所有制对减少农民工在企业外部展开利益抗争,或者在引导农民工用体制内方式解决利益纠纷问题上没有显著性影响”。为什么经验数据与理论假设会有如此不同?难道是不同性质企业为农民工维权提供了相似的制度环境?(刘林平、张春泥,2007;Peng, 1992)抑或是决定农民工是否维权的不是企业性质这样的微观因素,而是更宏大的超出企业本身的体制或制度因素?(郑广怀,2007;徐昕,2008)

笔者认为,既有的经验研究尚不足断言企业性质与农民工的维权意愿或维权行动没有显著关系,单位特征与农民工维权意愿的关系依然需要经验数据检验。构成单位特征的因素有很多,如所有制性质、规模、行业等,在此,我们主要考察“工作单位性质”与“单位管理的制度化水平”两个维度。所谓单位管理的制度化水平,主要是指单位的管理制度是否健全,管理是否规范,单位是否正式。本文认为,不同类型的工作单位有着不同的工作环境、制度环境和人文环境,会形成不同的权益认知与维权意愿。由此提出:

假设3a:从“国有/事业单位”到“外资企业”,再到“民营企业”,在遭遇劳动权益受侵害事件时,农民工的维权意愿逐渐降低。

假设3b:单位管理的制度化水平越高,农民工的维权意愿越强。

三、抽样、变量与测量 (一) 抽样本研究以长江三角洲地区的农民工为研究对象。长江三角洲是中国经济发展基础最雄厚的地区, 同时也是大量外来工聚集的地区之一。受地域文化、管理传统和产业结构等影响,长三角地区在市场化浪潮中形成了与珠三角地区和京津冀地区有显著差别的劳资关系模式,吸引了国内外研究者开展外来工劳动权益的地域研究或区域比较研究(万向东等,2006;刘林平、雍昕、舒玢玢,2011)。笔者于2012年元旦前后在上海、南京、无锡、常州、杭州、绍兴和湖州等7个城市组织开展了针对农民工群体的问卷调查。调查采用按比例配额抽样的方法,即根据各城市2011年年末外来常住人口数据,按万分之一的比例分配样本数额;在每一城市抽样时考虑性别、年龄、行业和企业性质等结构性分布,并顾及农民工的工作职位等因素;每个城市的调查均包括车站、工作场所、宿舍区等地点。调查实际发放问卷1 670份,回收1 586份,整理得到有效问卷1 355份(详见表 1)。

| 表 1 调查问卷在各城市的分布情况 |

有研究表明,这种“多地点、多机构的非概率抽样方式”(nonprobability sampling),有助于克服抽样时的地理集中(geographic concentration)和隐藏的选择偏见(hidden selection bias),从而提高样本的代表性和推论统计(inferential statistics)的可靠性(Guo and Hussey, 转引自刘林平、郑广怀等,2011)。本文所用数据尽管并非严格意义上的随机样本,但仍具一定的代表性。当然,它也不可避免地包含了非随机抽样的局限性。

(二) 因变量农民工维权意愿,指在发生劳动权益侵犯事件之后,农民工是否有采取行动维护权益的主观意向,以及对维权方式的偏好。本文分别建立了二元logistic回归模型和多元logistic回归模型,前者测量维权意愿的有无,后者测量维权方式偏好。测量因变量的问题是:“如果工作单位拒绝和你签劳动合同,你会怎么办”,选项包括:①找单位人事部门解决,②找单位工会反映,③求助街道(乡镇)调解委员会,④打官司,⑤投诉或申请劳动争议仲裁,⑥辞职跳槽,⑦不采取行动,⑧不知道怎么办,共8个选项。在第一个模型中,①~⑥选项皆被视为“有采取维权行动的意愿”;而⑦和⑧两个选项被视为“无采取维权行动意愿”。由此形成测量农民工维权意愿的二分变量:有采取维权行动意愿=1,无采取维权行动意愿=0。在第二个模型中,只分析有维权意愿的被访者,即把选择⑦与⑧的被访者过滤掉,重新定义变量标签,选项①与②视为“企业内部协商维权”;选项③、④、⑤合称“官方渠道维权”;⑥为“退出”。新变量值:企业内部协商维权=1,官方渠道维权=2,退出=0。

(三) 自变量 1. 同期群(1) 同期群 本文把农民工的出生年份分为:1969年之前(69前农民工)、1970~1979年(70代农民工)、1980~1989年(80代农民工)和1990年之后(90后农民工)四个同期群。其中,80代农民工与90后农民工合称“新生代农民工”,而69前农民工与70代农民工合称“传统农民工”。分组后变量值标签:1969年之前=3,1970~1979年=2,1980~1989年=1,1990年之后=0。

(2) 劳动法律认知情况 测量方法是列出《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《妇女权益保障法》、《安全生产监督法》和《工伤保险条例》等六部法律,根据农民工对其的了解程度赋值,即没听说过=0、听说过=1、了解一点=2、很熟悉=3,之后进行简单相加,得到每位被调查者的劳动法律知识认知得分。

2. 务工资历(1) 工作职位普工=0,技工=1,班组长、领班=2,主管=3,其他=4。

(2) 更换工作次数 测量问题是“您外出务工以来曾经换过多少次工作”。

(3) 参加各种社团或组织数量 测量问题是“你是否参加了以下团体或组织”(多选题),罗列了工会、党组织、民间团体、兴趣小组(如钓鱼协会)、同乡会和其他等6个选项,每个选项赋值1分,根据答卷人选择选项数量计算分值。

(4) 维权经历 对被访者维权经历的考察包括两个问题:一是“外出务工过程中您是否有因为个人权益受损而向单位或政府机关投诉的经历”,二是“外出务工过程中您是否参加过群体性维权活动”,两个问题中任一个选择“有”,即表示被访者有个人或集体维权经历。维权者对维权活动结果的评价:不满意=-3,说不清=1,一般=2,满意=3,没有参加维权活动=0。个体维权者与集体维权者对维权活动结果的评价得分合计就是被访者的维权经历得分,得分为正说明是积极的维权经历,得分为负说明是消极的维权经历。

3. 工作单位特征(1) 单位性质 国有企事业单位=1,外资企业=2,民营企业=0。

(2) 单位管理的制度化水平 测量问题包括“您目前是否参加了以下保险”,“您是否有签订劳动合同”和“若签订劳动合同,是否参与合同的协商”,罗列了工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险等4个险种。每个险种选择“参加”得1分,“没参加”得0分,“不知道”得0.5分。与单位签订劳动合同得1分,未签订合同得0分;参与合同的协商得1分,没参与协商得0分。各项目得分合计就是该单位管理的制度化水平得分。

4. 控制变量本研究将性别、婚姻、教育程度和月工资水平(取对数)作为控制变量。

各变量的描述及统计结果详见表 2。

| 表 2 变量描述及统计结果 |

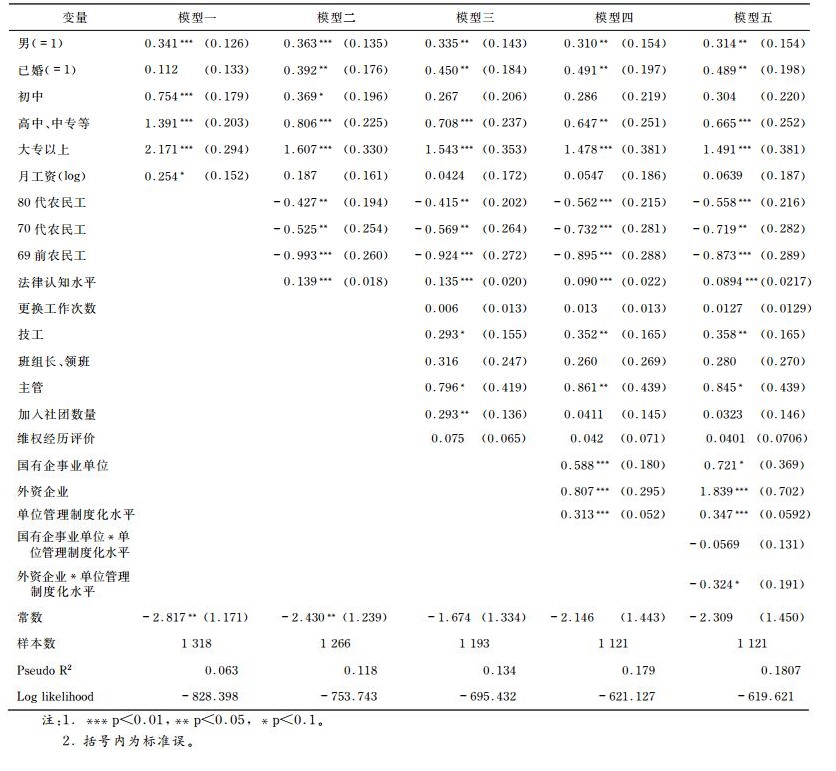

表 3是一个嵌套模型。其中,模型一由控制变量构成;模型二在模型一的基础上增加了与同期群相关的变量,包括同期群与法律认知水平;模型三在模型二的基础上增加了务工资历相关变量;模型四在模型三的基础上增加了单位特征变量,包括单位性质与单位管理制度化水平;模型五在模型四的基础上增加了“单位性质”与“单位管理制度化水平”的交互项。

| 表 3 农民工是否有维权意愿的影响因素(Logistic Regression) |

从表 3可见,性别、婚姻状况、教育程度对农民工的维权意愿有显著影响,表现为男性比女性的维权意愿更强,已婚的比未婚的维权意愿更强。以“小学以下文化程度”为参照,初中文化程度受访者的维权意愿与其差异不显著,而高中(中专)与大专以上文化程度者的维权意愿皆与其差异显著(α =0.01),表现出教育程度愈高,则维权意愿愈强的态势。衡量绝对剥夺的月工资收入与农民工的维权意愿作用不显著。

同期群:80代、70代与69前农民工的维权意愿皆与90后农民工差异显著(显著水平α皆在0.05以上);从系数值来看,自90后至69前农民工的维权意愿逐渐降低。在控制其他变量的情况下,法律认知水平对于农民工的维权意愿影响显著(α=0.01),二者呈正相关。因此,假设1a与假设1b通过检验。

务工资历:更换工作次数对于农民工的维权意愿影响不显著。工作职位对于农民工的维权意愿影响显著,以普工为参照对象,技工的维权意愿显著增强(α =0.05),班组长、领班与普工相比差异不显著,主管比普工又显著增强(α=0.1)。维权经历评价与加入社团组织数量对于农民工维权意愿的影响皆不显著。因此,假设2b被部分证实,假设2a,假设2c,假设2d皆未通过检验。

单位特征:单位性质与单位管理制度化水平对于农民工的维权意愿皆作用显著。以民营企业为参照,国有企事业单位与外资企业农民工的维权意愿皆显著增强(α =0.01);从系数值来看,外资企业农民工的维权意愿最强,国有企事业单位居次,民意企业农民工维权意愿则最低。在单位管理制度化水平方面,农民工的维权意愿随单位管理制度化水平提高而显著增强(α =0.01)。因此,假设3a部分被证实,假设3b被证实。

在引入“单位性质”与“单位管理制度化水平”交互项后,“单位管理制度化水平”的影响依然显著(α =0.01)。而且,在管理制度化水平最低的企业当中,国有企事业单位与外资企业农民工的维权意愿依然显著强过民营企业,其显著水平分别为(α =0.1与α =0.01)。从交互项的情况来看,如果民营企业的管理制度化水平有提高,民营企业农民工与国有企事业单位和外资企业农民工的维权意愿之间的差距会缩小,其中,民营企业农民工与外资企业农民工之间维权意愿的差距会显著缩小(α =0.1),而民营企业农民工与国有企事业单位农民工之间的维权意愿的差距缩小则不明显。

(二) 农民工维权方式偏好的影响因素分析当权益被侵犯时,1 355名受访者中有829名表示有维权意愿,表 4显示了这些有维权意愿农民工的维权方式偏好的影响因素。

| 表 4 农民工维权方式偏好的影响因素(N=668) |

由表 4可见,性别对维权方式偏好影响不显著。婚姻状况对农民工维权方式偏好影响显著(α =0.1),表现为已婚者更倾向于选择“单位内部维权”或“官方渠道维权”而不愿意选择“退出”。教育程度以小学文化程度为参照,只有高中(含中专、职高)与其差异显著(α =0.05),表现为具有高中(含中专、职高)学历者更倾向于选择“官方渠道维权”,而不是选择“单位内部维权”。月工资额显著影响维权方式偏好,月工资额越高,在“官方渠道维权”与“退出”之间更倾向于选择“退出”(α=0.05),在“单位内部维权”与“官方渠道维权”之间更倾向于选择“单位内部维权”(α=0.1)。

同期群:以90后农民工为参照对象,80代农民工仅与其在“单位内部维权”和“退出”比较时差异显著(α =0.05),80代农民工更倾向于选择“退出”;70代农民工的维权方式偏好与90后农民工无显著差异;相比90后农民工,69前农民工在“单位内部维权”与“退出”比较时更倾向于选择“退出”(α=0.01),在“单位内部维权”与“官方渠道维权”比较式更愿意选择“官方渠道维权”(α =0.05)。总体来看,在遭遇劳动权益侵害事件时,90后农民工更愿意采取“单位内部维权”,而不愿意选择“退出”或“官方渠道维权”。法律认知水平仅在“官方渠道维权”与“退出”之间比较时影响显著,表现为法律认知水平越高的农民工越倾向于选择“官方渠道维权”,而不选择“退出”(α =0.1)。

务工资历与加入社团组织:更换工作次数越多的农民工,越倾向于选择“退出”,而不是“单位内部维权”(α =0.05)或“官方渠道维权”(α =0.1)。“技工”、“主管”的维权方式偏好与“普工”无显著差异;而班组长(领班)与普工相比,更愿意选择“单位内部维权”或“官方渠道维权”,而不愿意选择“退出”(α =0.01)。加入社团组织数量对于农民工的维权方式偏好无显著影响。维权经历评价越积极的农民工越倾向于采取“单位内部维权”(α =0.05)或“官方渠道维权”(α =0.1),而不愿意选择“退出”。

单位特征:以民营企业为参照对象,国有企事业单位的农民工更倾向于选择“单位内部维权”(α =0.01)或“官方渠道维权”(α =0.01),而不愿意选择“退出”。外资企业农民工的维权方式偏好与民营企业没有显著差别; 单位管理的制度化水平对于农民工的维权方式偏好的影响不显著。

五、讨论 (一) 同期群:维权意愿代际变动的心理学解释从表 3有关同期群的数据来看,自90后至69前农民工各同期群的维权意愿逐渐降低,这在一定程度上验证了关于农民工维权意愿代际差异的一般观点,即90后的农村少年离开学校后即进入城市打工,他们较多保留独生子女的生活习惯,以自我为中心,追求享受,耐受力低,维权意愿强烈且易受情感波动影响。而以69前同期群为代表的传统农民工,外出务工目的明确,肯吃苦,抗压力强,只要能顺利赚到钱,能够容忍一定程度的权益被侵犯。这种从“小皇帝”、“小公主”独特生活经历出发的解释,关注新生代农民工的心智成熟与维权意愿的情感驱动。表 3中各同期群维权意愿近似线性递减的统计结果,似乎完美解释了在维权制度环境尚不健全情况下,农民工随着年龄增长,其维权意愿从情感驱动型向理性选择型转变的过程。它明确展示了以90后为代表的新生代农民工在外显层面具有比传统农民工更强烈维权意愿的事实。

按此解释,90后同期群维权意愿最强烈与他们有较强的相对剥夺感有很大关系。虽然本文未对何种同期群农民工更倾向于选择横向或纵向(李培林、李炜,2007)参照群体展开讨论,但本研究验证了法律认知水平对维权意愿的显著影响。农民工欲维护受损的劳动权益,需要一定的劳动法律知识。劳动法律认知不仅使农民工知晓依法维权的方式与程序,亦决定着农民工对劳动权益的定义。这正如埃利斯(Ellis,1962)所说,人们对诱发性事件所持有的认识和信念才是引起人的行为反应的直接原因。法律知识不仅有助于提高农民工对劳动侵权事件的认知能力,而且提高了他们的依法维权的能力,这些均有助于提高其维权意愿。从“独生子女”生活经历及情感驱动等方面分析90后同期群维权意愿的非理性特征,是目前学界的普遍观点。但是,这在一定程度上忽略了新生代农民工比较强烈的维权意识的合理性及其与现代文明的天然联系。从这个角度而言,90后农民工较高的维权意愿恰恰是其与现代文明天然联系而产生的某些现代公民气质,而维权意愿被岁月消磨并走向忍耐与逃避则是现代公民气质缺失的表现。这提示我们,对心理学解释的过分强调存在风险,需全面认识新生代农民工的维权意愿特征,并追问农民工维权意愿变动的机制。

(二) 务工资历:人力资本的提升与维权能力的增长郑广怀(2007)在一项研究中得出如下结论,资历(包括年龄、工作职位与工作流动)是影响农民工维权的重要微观因素,这是因为外出务工时间、工作职位与工作流动增强了农民工的维权能力。但本研究发现,单纯的更换工作次数,甚至成功的维权经验对于农民工的维权意愿并没有显著影响,实际发挥作用的是农民工取得的工作职位:普工维权意愿最弱,技工显著增强,班组长、领班与普工差异不显著,主管的维权意愿最强。这显示维权意愿确实与维权能力相关,而维权能力不在于外出务工时间长短及更换工作次数,而在于实际工作技能提高及工作职位上升。班组长、领班的维权意愿与普工无显著差异,这或许是因为班组长、领班已经进入单位的职级序列并激发起其升职的期望,但他们尚处序列的底层,若想升职必须更多表示对单位的忠诚。

维权活动是农民工经历的重要事件,对其人生观、价值观和法治观等会产生深远的影响。一般认为,积极的维权经历评价会助长维权意愿,而失败的维权经历则可能抑制维权意愿。但从表 3看,维权经历评价与维权意愿二者关系并不显著。可以说,这是由当下农民工维权的复杂性和困难性决定的。在当代中国,工人维权行动特别是集体维权行动,往往被赋予了一定的政治色彩,使之超越了单纯的劳资纠纷性质,扩大了维权行动的风险(应星,2007)。农民工维权行动普遍存在维权成本高、举证难、执行难、仲裁和法律程序设置不合理等制度性障碍(Zhang, 2005; Thireau and Hua, 2003;徐昕,2008)。即使是成功的维权经历,其曾经的困难、周折也令农民工不堪回首,从而对新的维权行动望而却步。

一些经验研究发现,同乡会等社会组织在农民工维权方面发挥着重要作用(韩福国等,2008)。而本研究却发现,参与社会组织数量对于农民工的维权意愿影响不大。其原因可能是:(1)能够在农民工维权行动中发挥突出作用的同乡会组织仅是局部地区存在的现象,并没有在广域范围发挥影响;(2)局部地区存在的同乡会等社会组织并不具备代理农民工维权的合法身份,其维权方式、效力、成本等都存在诸多风险,影响其作用的发挥;(3)中国社会尚未自组织形成超越地域、族群、阶层等的系统的农民工维权团体,专注农民工维权的社会组织种类与数量均偏少,农民工参加各类社会组织的比率整体较低。

农民外出务工过程也是积累与发展其人力资本的过程。虽然务工资历丰富并不必然意味着人力资本的提升,但人力资本的积累一定与务工时间长短有关。从人力资本与维权能力之间的关系来看,90后、80代、70代、69前各同期群的维权意愿应呈递增的趋势(改革开放后最早一批民工潮的主体是70代青年农民),这与表 3的统计结果相反。对此合理的解释在于当下农民工维权制度性障碍的消极影响:尽管国家已经为劳工维权建构起比较完善的法制体系,但这套制度体系面对快速变革的社会现实显然有太多不适应的地方,并不能有效响应农民工日益增长的权益诉求,甚至自外而内抑制了农民工随人力资本提升而不断增长的维权愿望。也就是说,表 3中自90后至69前各同期群依次递减的维权意愿统计结果可能并非其维权意愿的真实表达,而是个体意愿与外在结构性制约妥协的结果。

(三) 单位特征:内部制度环境的作用在当下的中国,产权性质总是与特定的管理文化、内部传统有或强或弱的联系。尽管存在各种关于单位产权与管理文化、内部传统的想象,但蔡禾等(2009)和郑广怀(2005)的研究均发现农民工的维权行动不受企业性质的影响。刘林平、张春泥(2007)对此等现象的解释是:“国有企业对其正式员工有一套区别于市场体制的工资决定机制, 但这套机制并不适用于农民工。农民工在什么性质的企业都是农民工, 差异性可能在于用工制度的二元结构, 在于高端的劳动力市场, 而不是低端劳动力市场”。简言之,在城乡二元体制、劳动力市场分割(Piore,2008)及市场转型的背景下,农民工在哪都是农民工,他们只能在次要劳动市场从事技术含量低、报酬低、风险高和不稳定的工作,其所遭遇的歧视不受工作单位产权性质影响,他们采取的维权反抗行动与单位产权质无关。现在看来,这样的判断有失偏颇。因为它不仅忽略了“农民工”称谓下群体构成的复杂性,亦不能解释本研究所发现的农民工的维权意愿与工作单位特征显著相关的现象。

中国正处于市场化快速转型时期,企业产权构成具有多元化的特征,受产业、行业、历史传统、国际化等多重因素的影响,不同产权性质单位的内部制度环境是有差异的。“单位内部制度环境”指单位内部相关劳动关系的规章制度的完善程度,相关制度与法治精神、人本精神的契合程度,相关制度与国际标准接轨的程度,制度的执行力等等。对于外资企业,特别是欧美知名企业,它们不仅要遵守我国的法律法规,国际相关标准也是其行为的规范。虽然外资企业亦参差不齐,但就其整体来说,其内部制度环境相对完善规范。英格尔斯曾经说过,工厂是近代文明的工业形态的缩影,……是一所培养人的现代性的学校(Alex and Smith, 1974)。在外资企业工作的农民工,受到现代制度文明的熏陶,维权意愿较强;而在国家机构和国有企事业单位,农民工面对的是户籍歧视,他们很难有机会成为在编工,只能从事初级的勤杂工作。虽然公有制单位有相对健全的规章制度,但这些制度主要服务于正式职工。但公有制单位毕竟有社会主义的传统和意识形态的压力,它们会尽量与国家政策保持一致,注意照顾农民工的合法权益,特别忌讳群体性事件的发生。而农民工在与公有制单位的利益博弈中,也逐渐掌握了一定的斗争策略(应星,2001;Cai, 2002),一定程度上能够维护自己的合法权益。所以,在公有制单位就业的农民工的维权意愿较高。另外,表 3引入“单位性质”与“单位管理制度化水平”的交互项之后发现,即使同样都在最低的单位管理制度水平下,国有企事业单位和外资企业农民工的维权意愿依然强过民营企业农民工,这表明,影响农民工维权意愿的因素除单位管理制度化水平之外,还有其他因素在发挥作用,比如单位文化等。中国当下的民营企业大多尚处于资本积累时期,相关制度不健全、不规范,管理较为粗放。民营企业农民工权益被侵犯是更为普遍的现实,维权面临更多困难。在“强资本、弱劳工”的情况下,农民工维权往往面临资本与权力的联合压制(郑广怀,2005;Lee, 1998),其合法权益较难通过制度化渠道正常维护,忍受和回避是他们对待劳动侵权最常见的态度。但是,一旦民营企业提高了管理的制度化水平,民营企业农民工与国有企事业单位和外资企业农民工维权意愿之间的差距就会缩小,特别是民营企业农民工与外资企业农民工之间的差距会显著缩小。这进一步凸显了单位管理制度化水平对农民工维权意愿的影响。

(四) 维权方式偏好:理性维权特征明显一些调查强化了农民工的如下刻板印象:新生代农民工职业期望值高、物质和精神享受要求高,但是工作耐受力低,对工作挑三拣四,习惯于“跳槽”;而传统农民工则任劳任怨,只要能赚到钱甚至可以逆来顺受。本次调查却发现,农民工各同期群在维权方式选择方面均表现出较强的理性特征。

从同期群角度看,90后同期群维权意愿最强,但限于维权能力,他们较多选择“单位内部维权”,而较少选择“退出”或“官方渠道维权”。即“跳槽”并不是90后农民工维权的主要方式;反而是80代农民工更多选择“退出”,并与90后农民工形成显著差异(α=0.05),这是因为80代农民工已经积累了一定的人力资本,提升了其维权能力;相比90后农民工,69前农民工更愿意选择“退出”(α=0.01)或“官方渠道维权”(α=0.05),而不选择“单位内部维权”,反映了传统农民工并不总是习惯逆来顺受。

影响农民工维权方式偏好的机制主要表现在两个方面:其一,维权能力。农民工维权方式偏好明显受其维权能力的影响,如教育程度具有高中(含中专、职高)学历者更倾向于选择“官方渠道维权”,而不选择“单位内部维权”;法律认知水平越高的农民工,越倾向于选择“官方渠道维权”,而不选择“退出”(α =0.1);更换工作次数越多的农民工,越倾向于选择“退出”,而不是“单位内部维权”(α =0.05)或“官方渠道维权”(α =0.1)。其二,对维权方式成本与收益的权衡。农民工在选择维权方式时会根据自身条件,综合权衡各种维权方式的成本与收益,做出最优选择。如班组长(领班)已经进入单位的职级序列,与单位有了更加密切的利益勾连,与普工相比,他们更愿意选择“单位内部维权”或“官方渠道维权”,而不愿意选择“退出”(α =0.01);月工资额越高,一方面说明其人力资本高,所以在“官方渠道维权”与“退出”之间倾向于选择“退出”(α =0.05);另一方面,月工资高也提高了因维权方式不当而失去高工资的风险,因而在“单位内部维权”与“官方渠道维权”之间高工资者倾向于选择“单位内部维权”(α =0.1);维权经历评价越积极的农民工越倾向于采取“单位内部维权”(α =0.05)或“官方渠道维权”(α =0.1),而不愿意选择“退出”。

可见,当遭遇劳动侵权事件时,农民工会综合并权衡各种维权方式的成本、收益、资源、机遇等因素,从中选择使自身利益最大化或损失最小化的维权方式,是各同期群的基本特征。农民工维权方式偏好的理性特征为利益相关方的对话博弈开辟了空间,政府的责任主要是:既要要求用人单位履行社会责任,也要为农民工维护劳动权益提供制度化保障,以及便捷充分的信息。

结语同期群、务工资历与单位特征通过各种机制影响了农民工的维权意愿。本文得出的结论是:(1)同期群是影响维权意愿的重要因素,自90后至69前各同期群的维权意愿逐渐降低;(2)劳动法律认知水平显著影响农民工的维权意愿;(3)务工资历中的更换工作次数,成功维权经验等对农民工维权意愿的影响皆不显著,唯一显著的是农民工的工作职位;(4)与大多数研究认为单位性质对农民工维权行动无显著影响不同,本文发现单位性质是影响农民工维权意愿的显著因素;(5)单位性质对农民工维权意愿的影响,在一定程度上,可由不同性质单位的管理制度化水平来解释,即单位管理制度水平越高,维权意愿越强。

概而言之,农民工维权意愿的变动不仅受单位和国家制度环境的影响,也受其内在三股力量的作用:其一是年少型动力,指年少的农村青年加入农民工大军,他们年轻气盛又少不更事,大多延续独生子女的生活处世习惯,维权意愿强烈。其维权意愿具有浓厚的非理性色彩,情感驱动是其基本特征,但限于维权能力,大多选择单位内部维权。其二是发展型动力,是与农民工外出务工阅历增加相伴随的人力资本的提高、工作职位提升等促使农民工维权意愿增强的力量。人力资本的提升不仅增强了农民工的维权能力(包括理性比较不同维权方式成本与效力的能力),也提高了他们的“权利意识”和“规则意识”(Perry, 2008)。其三是年长型阻力,这是随着年龄增长及外出务工阅历增加而产生的一股抑制维权意愿发展的力量,它使农民工对待劳动侵权事件态度消极,行事更趋谨慎。在一定程度上,年长型阻力是农民工维权外部障碍的内化结果,但它会随社会管理法治化水平提高而走向衰弱。在具体维权情境中,这三股力量加上单位及国家提供的制度环境共同作用于农民工个体,决定着农民工维权意愿的变动特征。

现在看来,过去将农民工群体简单以1980年为界划分为传统农民工与现代农民工两种类型并直接展开对比的做法是不科学的,因为每一类型内部都有复杂的构成。可以预判,未来一段时间,农民工的维权意愿将持续上升,并对既有的劳工维权体系造成较大压力。这是因为:(1)目前90后、80代同期群已经成为农民工的主体,近中期将有更多的90后,甚至2000年后同期群人口涌入农民工队伍,进一步改变农民工群体的内部结构;(2)随着中国经济社会快速发展与法治国家建设推进,农民工的教育水平及法律知识认知水平会不断提高;(3)中国企业管理方式日益与国际接轨,不仅显著提高企业管理的制度化水平,而且对农民工现代性的成长发挥更加重要的作用。鉴于此,本文建议:(1)加强农民工群体的劳动法律知识教育,明确政府、企业、农民工等在法律培训中的责任,完善政府购买培训机构服务方式,提高农民工法律知识水平;(2)切实促进《劳动法》的落实,通过制度建设激励并约束用人单位履行社会责任,提高农民工的劳动合同签约率和养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等覆盖率,惩治故意拖欠工资、拒不支付加班工资等行为,促使企业管理规范化,保障农民工合法劳动权益;(3)畅通用人单位、行政、司法、仲裁、工会等农民工利益表达渠道,发挥劳动争议大调解体系的作用,完善法律援助,降低农民工的维权成本,提高法律救济效力,如可以考虑在劳动诉讼中取消仲裁前置的限制,减收或免收农民工诉讼费,扩大先予执行、惩罚性赔偿金等的适用范围等;(4)城市通过建立“外来务工者之家”等服务机构,为农民工提供心理辅导、职业规划、就业信息、阅读和交友等温馨服务,关心帮助农民工健康发展,促使其更好地融入城市生活。

本研究尚存不少缺陷,如样本规模偏小,使得50代同期群(仅46个样本)不足以单独纳入模型,也无法对外资企业农民工(133个样本)做美资、欧资、日韩资等企业的细分讨论;没有系统讨论同期群间参照群体结构与维权意愿的关系;维权意愿的测量也有一定的问题,因为每个人对劳动侵权事件的定义是不一样的;用长三角地区数据得出的结论不一定适合在全国推广,等等。这些问题有待在后续研究中改进。

注释

1.另可参见:国家统计局住户调查办公室.2011-03-11.新生代农民工的数量、结构和特点.http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20110310_402710032.htm;全国总工会.2010-06-21.关于新生代农民工问题的研究报告.http://www.chinanews.com/gn/news/2010/06-21/2353233.shtml; 中国青少年研究中心.2008-08-03.中国新生代农民工发展状况及代际对比研究报告.http://www.cycs.org/Article.asp?ID=7879。

2.关于新生代农民工的概念,尚无一致的说法。如罗霞、王春光(2003)认为:“新生代农村流动人口有两层含义, 一层含义是他们年龄在25岁以下, 于21世纪90年代外出务工经商的农村流动人口……另一层含义就是他们不是第二代农村流动人口, 因为他们毕竟不是第一代农村流动人口在外出过程中出生和长大起来的, 而是介于第一代和第二代之间过渡性的农村流动人口”。而中国青少年研究中心(2008)与国家统计局住户调查办公室(2011),都把“新生代农民工”界定为“1980年之后出生的外出农民工”;在全国总工会《关于新生代农民工问题的研究报告》(2010)中,新生代农民工指“出生于20世纪80年代以后,年龄在16岁以上,在异地以非农就业为主的农业户籍人口”。在本文中,新生代农民工则指1980年后出生的14周岁以上的农村进城务工青年。

3.近年来,比较大型的新生代农民工专题调查有:中国青少年研究中心于2007年做的《中国新生代农民工发展状况及代际比较研究报告》;国家统计局在常规的农民工监测调查的基础上,于2010年在10个省进行了新生代农民工专项调查;全国总工会课题组在2010年3月至5月,对辽宁、广东、福建、山东、四川等省的10余个城市新生代农民工所做的调研;广东省人力资源和社会保障厅于2010年初撰写了《广东新生代农民工调查报告》;深圳市总工会与深圳大学劳动法和社会保障法研究所于2010年4月至6月开展的“深圳市新生代农民工生存状况调查”联合调查;以及上海市总工会在2011年对上海新生代农民工的思想、生产、生活状况的专题调研等。

| [] |

埃尔德, 格伦·H. 2002. 大萧条的孩子们[J]. 田禾、马春华, 译, 南京: 译林出版社.

|

| [] |

伯特, 罗纳德. 2008. 结构洞: 竞争的社会结构[M]. 上海: 格致出版社, 上海人民出版社。 |

| [] |

蔡禾, 李超海, 冯建华. 2009. 利益受损农民工利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查.

社会学研究(1): 139-161.

|

| [] |

陈峰. 2009. 国家、制度与工人阶级的形成——西方文献评述及其对中国劳工问题研究的意义.

社会学研究(5): 165-188.

|

| [] |

冯仕政. 2006. 单位分割与集体抗争.

社会学研究(3): 98-134.

|

| [] |

韩福国, 等. 2008. 新产业工人与中国工会——"义务工会社会化维权模式"研究. 上海人民出版社.

|

| [] |

李汉林, 李路路. 2002. 单位成员的满意度和相对剥夺感——单位组织中依赖结构的主观层面.

社会学研究(2): 1-17.

|

| [] |

李培林. 1996. 流动民工的社会网络和社会地位.

社会学研究(4): 42-52.

|

| [] |

李培林, 李炜. 2007. 农民工在中国转型中的经济地位和社会态度.

社会学研究(3): 1-17.

|

| [] |

刘传江, 赵颖智, 董延芳. 2012. 不一致的意愿与行动:农民工群体性事件参与探悉.

中国人口科学(2): 87-94.

|

| [] |

刘林平. 2001. 外来人群中的关系运用——以深圳"平江村"为个案.

中国社会科学(5): 112-124.

|

| [] |

刘林平, 雍昕, 舒玢玢. 2011. 劳动权益的地区差异——基于对珠三角和长三角地区外来工的问卷调查.

中国社会科学(2): 107-123.

|

| [] |

刘林平, 张春泥. 2007. 农民工工资:人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境?珠江三角洲农民工工资的决定模型.

社会学研究(6): 114-137.

|

| [] |

刘林平, 郑广怀, 孙中伟. 2011. 劳动权益与精神健康——基于对长三角和珠三角外来工的问卷调查.

社会学研究(4): 164-184.

|

| [] |

刘能. 2004. 怨恨解释、动员结构和理性选择——有关中国都市地区集体行动发生可能性的分析.

开放时代(4): 57-70.

|

| [] |

罗霞, 王春光. 2003. 新生代农村流动人口的外出动因与行动选择.

浙江社会科学(1): 109-113.

|

| [] |

任焰, 潘毅. 2006. 跨国劳动过程的空间政治:全球化时代的宿舍劳动体制.

社会学研究(4): 21-33.

|

| [] |

上海市总工会. 2011. 上海新生代农民工思想、生产、生活状况的调查.

中国工运(7): 27-30.

|

| [] |

沈原. 2006. 社会转型与工人阶级再形成.

社会学研究(2): 13-36.

|

| [] |

斯格特, W. 理查德. 2002. 组织理论: 理性、自然和开放系统[M]. 黄洋、李霞, 等, 译. 北京: 华夏出版社.

|

| [] |

谭深. 2003. 珠江三角洲外来女工与外资企业、当地政府和社会之间的关系[G]//妇女与社会性别研究在中国(1987-2003). 杜芳琴、王向贤, 主编. 天津人民出版社: 194-210.

|

| [] |

佟新. 2010. 人口社会学. 北京大学出版社.

|

| [] |

万向东, 刘林平, 张永宏. 2006. 工资福利、权益保障与外部环境——珠三角与长三角外来工的比较研究.

管理世界(6): 37-45.

|

| [] |

王春光. 2005. 农民工的"半城市化"问题[G]//流动与融合. 李真, 主编. 北京: 团结出版社: 41-57.

|

| [] |

王春光. 2001. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系.

社会学研究(3): 63-76.

|

| [] |

肖富群, 风笑天. 2010. 我国独生子女研究30年:两种视角及其局限.

南京社会科学(7): 45-52.

|

| [] |

徐昕. 2008. 为权利而自杀: 转型农民工以死抗争[G]//中国制度变迁的案例研究(第六集). 北京天则研究所, 主编. 北京: 中国财政经济出版社, 广州: 中山大学出版社(联合出版): 255-305.

|

| [] |

应星. 2001. 大河移民上访的故事[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

| [] |

应星. 2007. 草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究.

社会学研究(2): 1-23.

|

| [] |

于建嵘. 2004. 当前农民维权活动的一个解释框架.

社会学研究(2): 49-55.

|

| [] |

于建嵘. 2006. 中国工人阶级状况:安源实录. 香港: 明镜出版社.

|

| [] |

翟学伟. 2003. 社会流动与关系信任——也论关系强度与农民工的求职策略.

社会学研究(1): 1-11.

|

| [] |

赵鼎新. 2006. 社会与政治运动讲义. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

郑广怀. 2005. 伤残农民工:无法被斌权的群休.

社会学研究(3): 99-118.

|

| [] |

郑广怀. 2007. 资历与信息的制约——影响农民工维权的微观因素分析.

清华法律评论(第二卷第一辑): 43-53.

|

| [] |

周雪光、侯立仁. 2003. 文革中的孩子们——当代中国的国家与生命历程[G]//中国社会学(第2卷). 毕向阳, 译. 上海人民出版社: 372-407.

|

| [] |

Alex Inkeles, David Horton Smith. 1974. Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Blumer, Herbert. 1946. "Elementary Collective Behavior. " In New Outline of the Principles of Sociology, edited by Alfred MeClung Lee. New York: Barnes & Noble, Inc. : 178-198.

|

| [] |

Bizer Georgy Y., Krosnick J. A.. 2001. Exploring the Structure of Strength-Related Attitude Features: The Relation Between Attitude Importance and Attitude Accessibility.

Journal of Personality and Social Psychology, 81(4): 566-587.

DOI:10.1037/0022-3514.81.4.566

|

| [] |

Cai Yongshun. 2002. The Resistance of Chinese Laid-off Workers in the Reform Period.

The China Quarterly(170): 327-344.

|

| [] |

Chen Feng. 2007. Individual Rights and Collective Rights: Labor's Predicament in China.

Communist and Post-Communist Studies, 40(1): 59-79.

DOI:10.1016/j.postcomstud.2006.12.006

|

| [] |

Cooper J., Croyle R. T.. 1984. Attitudes and Attitudes Change.

Annual Review of Psychology(35): 395-426.

|

| [] |

Ellis Albert. 1962. Reason and Emotion in Psychotherapy. NJ: Lyle Stuart and Citadel Press.

|

| [] |

Fiske, Susan T. 2004. Social Beings: Core Motives in Social Psychology. John Wiley & Sons, Int. : 244-249.

|

| [] |

Gamson, William A. and Meyer David S. 1996. "Framing Political Opportunity. " In Comparative Perspectives on Social Movements, edited by Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald. New York: Cambridge University Press: 275-290.

|

| [] |

Geschwender James A.. 1967. Continuities in Theories of Status Inconsistency and Cognitive Dissonance.

Social Forces, 46(2): 160-171.

DOI:10.2307/2574596

|

| [] |

Gibb Brandon E., Andover M. S., Beach S. R. H.. 2006. Suicidal Ideation and Attitudes Toward Suicide.

Suicide & Life-Threatening Behavior, 36(1): 12-19.

|

| [] |

Gurr Ted. 1970. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Habermas Jurgen. 1975. Legitimation Crisis. Boston, Mass.: Beacon Press.

|

| [] |

Hurst William. 2009. Chinese Workers after Socialism. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Coleman James S.. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital.

American Journal of Sociology, 94(Supplement): 95-120.

|

| [] |

Le Bon, Gustave. 1979. "The Crowd. " In The Man and His Works, translated and edited by Alice Widener. Indianapolis: Liberty Press.

|

| [] |

Lee Ching Kwan. 1998. The Labor Politics of Market Socialism: Collective Inaction and Class Experience among State Workers in Guangzhou.

Modern China, 24(1): 3-33.

DOI:10.1177/009770049802400101

|

| [] |

Lenski Gerhard E.. 1954. Status Crystallization: A Non-Vertical Dimension of Social Status.

American Sociological Review, 19(4): 405-413.

DOI:10.2307/2087459

|

| [] |

Lin Nan, Yanjie Bian. 1991. Getting Ahead in Urban China.

American Journal of Sociology, 97(3): 657-688.

DOI:10.1086/229816

|

| [] |

Lin Nan. 2001. Social Capital:A Theory of Social Structure and Action. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Granovetter Mark S.. 1973. The Strength of Weak Ties.

American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.

DOI:10.1086/225469

|

| [] |

McAdam Doug. 1982. Political Process and the Ddvelopment of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago: University of Chicago Press.

|

| [] |

McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1973. The Trend of Social Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization. Morristown, NJ: General Learning Corporation.

|

| [] |

Nee Victor. 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism.

American Sociological Review, 54(5): 663-681.

DOI:10.2307/2117747

|

| [] |

O'Brien Kevin J.. 1996. Rightful Resistance.

World Politics, 49(1): 31-55.

DOI:10.1353/wp.1996.0022

|

| [] |

Oegema Dirk, Bert Klandermans. 1994. Why Social Movement Sympathizers don't Participate: Erosion and Nonconversion of Support.

American Sociological Review, 59(5): 703-722.

DOI:10.2307/2096444

|

| [] |

Peng Yusheng. 1992. Wage Determination in Rural and Urban China: A Comparison of Public and Private Industrial Sectors.

American Sociological Review, 57(2): 198-213.

DOI:10.2307/2096205

|

| [] |

Perry Elizabeth J.. 2008. Chinese Conceptions of 'Rights': From Mencius to Mao-and Now.

Perspectives on Politics, 6(1): 37-50.

|

| [] |

Piore, Michael J. 2008. "The Dual Labor Market: Theory and Implications. " In Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, edited by David B. Grusky. Westview Press: 435-438.

|

| [] |

Pun Ngai. 2005. Made in China:Women Factory Workers in a Global Workplace. Durham, NC: Duke University Press.

|

| [] |

Ryder Norman B.. 1965. The Cohort as a Concept in the Study of Social Change.

American Sociological Review, 30(6): 843-861.

DOI:10.2307/2090964

|

| [] |

Riley, Matilda W. and M. E. Johnson, and A. Foner. 1972. Aging and Society: A Sociology of Age Stratification. NY: Sage.

|

| [] |

Smelser Neil. 1962. Theory of Collective Behavior. New York: Free Press.

|

| [] |

Tarrow Sidney. 1998. Power in Movement. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Tesser A., Shaffer D. R.. 1990. Attitudes and Attitudes Change.

Annual Review of Psychology, 41: 479-523.

DOI:10.1146/annurev.ps.41.020190.002403

|

| [] |

Thireau Isabelle, Hua Linshan. 2003. The Moral Universe of Aggrieved Chinese Workers:Workers'Appeals to Arbitration Committees and Letters and Visits Offices.

The China Journal, 50: 83-103.

DOI:10.2307/3182247

|

| [] |

Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. New York: Random House.

|

| [] |

Touraine, Alain. 1971. The May Moveme: Revolt and Reform. New York: Random House.

|

| [] |

Walder Andrew G.. 1992. Property Rights and Stratification in Socialist Redistributive Economies.

American Sociological Review, 57(4): 524-539.

DOI:10.2307/2096099

|

| [] |

Wu Xiaogang. 2002. Work Units, Income Inequality: The Effect of Market Transition in Urban China.

Social Forces, 80(3): 1069-1099.

DOI:10.1353/sof.2002.0013

|

| [] |

Zhang Yunqiu. 2005. Law and labor in Post-Mao China.

Journal of Contemporary China, 14(44): 525-542.

DOI:10.1080/10670560500115473

|

2014, Vol. 34

2014, Vol. 34