原子化个人、追求自我利益和理性计算是古典经济学对经济活动的基本假设(Smith,1979)。而波兰尼(Polyani,1944)认为,经济活动嵌入在一定的社会关系中,其行为、方式和结果均受制于特定的社会关系。马林诺夫斯基(Malinowski,1984)在太平洋岛屿上的考察则展示了当地经济活动是怎样基于库拉圈开展的。不过,波兰尼认为,随着现代化的到来,经济会脱嵌于社会,开始独立运作。

格兰诺维特(Granovetter,1985)否定了所谓纯粹自由市场的存在。他指出,因为关系网络既是经济活动开展必不可缺的要素,又能产生相应的规制力量,即便在完善的市场经济中,因为信息不足、信任缺失和潜在违规的问题,经济活动依然需要依附于一定的社会关系网络。许多实证研究也依此探讨关系网络与经济行为之间的关系。例如,格兰诺维特(Granovetter, 1973, 1974)和边燕杰(Bian,1997)探讨了关系在劳动力市场中的作用,虽然他们基于美中不同案例得出了“弱关系”假设和“强关系”假设看似相反的结论,但本质上都证明了关系网络的重要作用。伍兹(Uzzi,1999)通过对芝加哥地区银行业的研究,探讨了嵌入型和疏离型关系网络对中小企业与银行借贷关系的影响。英格拉姆和罗伯茨(Ingram and Roberts, 2000)通过对悉尼酒店经理之间朋友关系网络的研究指出,私人关系也有利于增加经济绩效。李树和(Li,2003)提出一个经济交易中关系治理的理论模型,指出关系治理中交易双方靠互相信任、声誉和对未来交易的期待防止违规行为的发生,保证交易的完成。有研究者认为,中国市场就是一张关系巨网,将所有经济行为笼罩其中(Su and Littlefield, 2001)。但关系网络未必是市场经济发展的阻碍,反而是促进中国经济前进的重要动力(Chan,2000;Keister,2001)。国内学者的相关研究则主要有两个领域,一是用关系网络(家族网络和与政府、国企官员的私人关系)解释中国民营经济的兴起、发展和局限;二是关注关系网络对劳动力市场的作用(参见:桂勇等,2002;陈立旭,2007;李孔岳,2007;陆益龙,2011)。

在嵌入理论中,格兰诺维特(Granovetter,1985)强调变动中的社会关系(ongoing systems of social relations),指出关系网络不能被固化成某一个背景要素。关系网络与经济活动不断互动,行为受关系网络的制约,关系网络又被具体行为影响,双方紧密相关,互相形塑,不断变化。依据嵌入理论,汉密尔顿(Hamilton,2006)指出,中国商业实践的主体就是构建不断变化的关系网络。符平(2011)在对惠镇石灰市场的研究中分析了私人关系网络如何促成当地的石灰市场形成稳定交易和市场秩序,曾国权(2011)则对关系动态过程的研究框架进行了系统的论述。

由此可知,在研究中不能仅将关系网络视作前提,而是要从嵌入的视角去考察经济活动与关系网络的动态过程。但因为方法的限制,定量研究和宏观论述不但很难描述出微观的动态过程,而且可能会踏入另一个误区,即将关系网络视为先天存在的。事实上,关系网络往往产生于具体经济活动的过程中,没有经济活动,很多关系网络就不会存在,两者互为因果。定量分析或宏观论述在结果上可以回答关系网络是否影响了经济绩效,却无法解释关系网络从何而来,如何演化,如何改变了具体的经济行为,以及变动中的关系网络怎样与变动中的经济活动互相塑造。通过对微观案例的深入分析或许能回答这些问题。

现有研究大多探讨的是关系网络在合法经济活动中的作用。在合法的经济活动中,除了关系网络之外,还有一整套正式制度规范其活动。但地下经济恰是以非正式制度为前提,关系网络的作用就会更加凸显。因此,研究地下经济或许能更清晰探查到关系网络的产生、嵌入、作用和变化。本文的研究对象上海市火车站自行车黑市(简称“火车站黑市”,下同)活动即属于地下经济的一种。

地下经济涵盖了三种类型的经济活动:未统计的有益经济,借合法经营形式谋取非法收入的经济活动及无视和违反国家法律法规的非法经营和黑市交易活动(万安培,1994:14),火车站黑市显然属于第三种。问题是,在非正式制度条件下,火车站黑市的交易活动如何开展,交易活动所需要的信息和信任如何获得,黑市内部是否会有能约束行为人的潜在违规?

现在系统回答这一问题的常见思路是将地下经济与有组织地犯罪联系起来(彭峥嵘,2002)。大多对黑社会性质组织的研究,同时也探讨其在地下经济活动中的作用(唐晓容,2003;徐兴俊、陈庆彬,2006;陈柏峰,2008)。研究认为,黑社会化对地下经济活动有三个好处:第一,建立秩序。经济活动需要秩序,而地下经济存在的前提是无视国家法律,因此必须通过其他途径建立新的秩序。黑社会性质组织依靠暴力强制,可以带来秩序,减少违规。第二,降低风险。黑社会性质组织有更多的经济和其他资源,可以更好地传递信息,寻求庇护,应对国家的威胁,拓展生存空间。第三,提高收益。组织化可以让地下经济规模经营和分工合作,提高利润水平。

贝克尔(Becker,1968)开创的犯罪经济学将犯罪视为一种经济活动,追求利益最大化是其根本目的,其行为选择取决于犯罪者(或潜在犯罪者)与国家和社会之间就收益、成本和惩罚等进行的长期博弈。而黑社会化意味着地下经济的行为人可以通过构建组织,保证信息的流通和信任的建立,降低外在国家治理的风险和内部的潜在违规风险,这也符合新制度经济学的假设。

但就本研究的案例而言,黑社会化却未必是可行的研究路径。首先,黑社会化的前提是暴力垄断,但地下经济未必一定能产生暴力垄断,特别是那些本身就不太涉及暴力的地下经济活动。第二,国家威胁是地下经济必须应对的难题,但问题是黑社会化未必能降低来自国家的威胁。事实上,黑社会化很多时候不但不能降低,反而更可能使自己成为政府的靶子。蒂利(Tilly,1975)指出,黑社会只可能长期存在于国家权力虚弱的地区,在国家权力强大的地区,黑社会性质组织定将遭到严厉打击。而在中国,特别是本案例所在的上海,足够强大的国家权力是不能容忍黑社会性质组织长期存在的。

不具备黑社会性质组织的条件,又是什么机制在促进火车站黑市的运作,提供必需的信息和信任,并约束行为人的潜在违规可能?关系网络是可能的答案。在既没有国家的正式制度,也没有黑社会化组织的火车站黑市,经济活动得以开展是基于关系网络提供的信息和信任,并约束了行为人的潜在违规倾向。

格兰诺维特(Granovetter,1985)指出,即使仅有关系网络而没有组织,也能确保经济活动的正常运转。诺斯也不得不承认,“在大多数经济史中的交换形式,都具有人格化交易的特征……并且交易费用很低”(North,1990:46)。国内的一些实证研究也探讨了在没有正式组织和制度的情况下,地下经济活动在关系网络作用下的运转情况。项飚(2000)对“浙江村”十余年发展历程的研究指出,非法的地下经济之所以能以“非现代”的手段在现代经济秩序中存活并有活力,是因为它扎根于一定的关系网络中。他用“关系丛”描述这种网络,指出“关系丛”不仅能产生信任,促进经济活动展开,同时也能形成足够的规制力量,防止违规行为发生。“浙江村”经济运作的前提就是“关系丛”的不断再生产。唐丽(2003)则研究了一个地方性假烟市场是如何基于亲戚和朋友间的关系网络产生并运作的,探讨了关系网络的产生和变化,并分析了它规范参与者行为的作用。

总的来看,对关系网络在地下经济运作的个案研究还不多,许多有意义和具有独特性的机制还没有被揭示出来。例如,在以上研究中,老乡朋友的关系网络在地下经济活动发生前就早已存在,在地下经济活动发生后嵌入其中。而在火车站黑市的地下经济活动发生前,黑车贩子间并没有存在相应的关系网络,那么这里的关系网络又是如何产生的?换句话说,黑车贩子们是如何去构建他们的关系网络,而在关系网络产生后,它又如何嵌入火车站黑市的交易活动?在交易活动不断发生的情况下,关系网络的形态又发生哪些新的变化并进一步塑造火车站黑市合适的交易活动?这些都是本文讨论的问题。

二、研究对象与调查概述本文是基于2004-2008年对上海火车站自行车黑市1的田野调查,笔者以买家身份进行观察和访谈。由于黑车交易中接洽、看货和交易在空间上的不同位置(见图 1)以及一些调查策略的运用,笔者有大量时间对黑车贩子的活动进行观察和访谈。2在初期调查并没有明确的框架,主要是围绕怎样卖车、车为何越卖越贵以及现场发生的一些事情进行访问。访谈记录将火车站黑市编码为H,不同受访者按数字1、2、3、4编号。

|

图 1 火车站黑市及周边地图 |

火车站黑市位于上海火车站上海站北广场附近,黑车贩子的主要活动范围是北广场东北角,即交通路从地铁上海站站出口处至大统路隧道一带;黑车多存放在太阳山路、交通路与大统路、长兴路交叉的旧弄堂中(见图 1)。这个地方是老上海所谓的“下只角”,属于旧城改造的重点区域,人口密度大,流动人口多,社会秩序较乱,违法活动多发。在整个火车站周边乃至更远一点的恒丰北路等地,很多人从事倒卖车票、卖假发票、卖淫和盗窃等违法犯罪活动,盗卖自行车只是其中之一。

警察到这一区域巡逻时,黑车贩子就会离开,并至少在半个小时内不再出来。不过巡逻次数不多,这是因为闸北区车站派出所警力不足,辖区内违法活动多发,盗卖黑车与其他活动相比属于对社会秩序影响较小的,在警方的容忍范围内。重要的节假日或“严打”期间,警方会加强巡逻,这时黑车贩子就会全天暂停活动,偶尔晚上才会出来。另外,上海警方在2001年和2007年分别组织过两次大规模打击自行车盗卖活动的行动,在那期间,黑车市场的活动低潮了数月之久。

(二) 行业状况火车站黑市有淡旺季之分,每周的周一到周五是淡季,因为“警察、买家都在上班”,周末则是旺季;每年的9-10月是旺季,因为“学生开学”,1-2月是淡季,因为“天冷和过年”。旺季时,黑车贩子大多会整天在黑市中寻觅买家,淡季时,可能只有一半甚至更少的时间在活动。黑市的大部分黑车是从偷车贼手中收购的,也有一部分是黑车贩子自己偷的。这里销售的黑车大多是知名品牌,杂牌少,旧车少。

“我只卖捷安特,来买的也是冲着我们这好车多来的。那些破牌子,质量太差,你骑你知道,两天就到处响,我从来不收。” (H3访谈记录,2005.10.7.)。

这里最常见的品牌是捷安特,美利达(Merida)次之,差一点的品牌也有,但至少也是国内知名品牌,例如喜得盛、凤凰、永久等,更差的品牌很少有。主要售卖的车型有捷安特公路系列的Speeder-x、Speeder-lx、Speeder-1,山地系列的ATX660、ATX670、ATX680、Pop、Hawk、Spider等,城市休闲系列的Master-1、Master-2、Hunter-1、Hunter-2、Khan等。

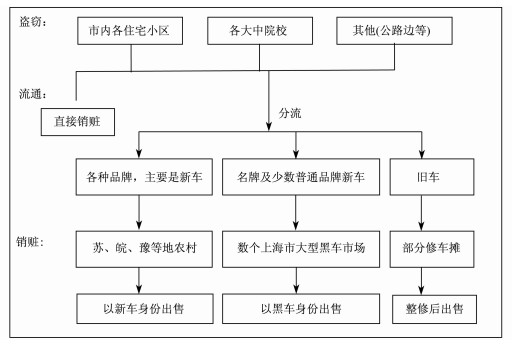

只卖好车与黑市定位有关,火车站黑市在上海市自行车黑车流转中只是一个小部分,不同品牌、不同新旧程度的黑车有不同的流向。图 2是根据调查资料绘制的上海市自行车盗窃、中转和销赃的流程图,能较清晰地表明其中关系。

|

图 2 黑车市场运行图 |

经常出没的黑车贩子大约有六七十人3,主要包括三类人:第一类是年龄较大的本地人,一般四五十岁,大多是下岗职工;第二类也是本地人,大约二三十岁,大多很年轻的时候就开始“混”,有一些有过服刑或劳教的经历,因而很难正规就业,所以就来卖黑车了;第三类人是外地来沪人员,这类人年龄跨度较大。黑车贩子或者家在火车站附近或者租住在此处,他们的住房及附近的弄堂也是他们用来窝赃和销赃的主要场所。他们绝大多数都是男性,也有极少数女性和丈夫一起贩卖黑车。少数人在贩卖黑车前就是同乡或朋友关系,多数人在进入黑市前不认识。

三、关系网络:隐藏在“义气”之下的利益卖黑车是火车站黑市的核心活动。本部分要讨论的是,在关系网络作用下,卖黑车的活动呈现出什么特征,为什么关系网络会嵌入黑市的交易活动,发挥了什么样的作用,它又是如何随着黑市的成长而形成和演化?

(一) 黑车交易的流程火车站黑市并不是一个整体的黑车售卖组织,黑车贩子之间互不统属,大多是由亲朋或夫妻关系形成的两三人小团体进行收车、仓储和卖车的活动,但也有人是单干。整个市场上,这样的小团体或个人大概有二三十个,从这点看,火车站黑市类似于完全竞争市场。

表面上看,黑车交易的步骤和普通的商品交易没有区别,都包括三个步骤:接洽—看货—交易。不同的是接洽、看货和交易在空间上处于不同的区域。如图 1所示,交通路从地铁出口到大统路隧道过街天桥间的狭长地带为接洽区,看货区域包括大统路隧道北侧、以东的棚户区和隧道南端出口。看货的同时,如果买家对自行车满意,则会谈价钱,有时会在原地谈,谈好后,买家付完钱就可以现场交货;也有可能先由其他黑车贩子把车带走,黑车贩子带买家去另一处谈价钱,谈妥后再将车取出完成交易。

(二) 中介与黑车交易实际上,黑车交易在接洽和看货之间还存在一个中介环节,在这个环节之后,买家才会被负责接洽的黑车贩子转给另一个黑车贩子。中介并不是专职的,每一个黑车贩子都有可能承担中介职能,但中介会参与到多数黑车交易中,并决定哪个黑车贩子去卖车。外号“小胖子”的黑车贩子H2就是火车站黑市中主要的中介之一。

H2脸上总是带着笑,看上去比较和善,不像有的黑车贩子一脸凶相。他普通话较好,说话语速较快,声音大,干脆利落。H2一般都待在交通路位于大统路隧道过街天桥西侧5米左右的地方,这是从接洽区到看货区的必经之路(见图 1)。当负责接洽的黑车贩子带着买家走来时,H2会迎上去,与接洽人和买家交谈几句,目的是弄清买家想买什么车。如果接洽的黑车贩子手上刚好有买家想要的货,H2就不再说什么,任由买家和接洽人去看货。但如果接洽人并没有买家想要的车,接洽人一般就会离开,将买家交给H2,H2会带着买家去找某个有货的黑车贩子,找到后,他就会回到之前的地方。有时候他也会带买家去看自己的货。

令人困惑的是,两个黑车贩子往往不是一伙的,也就是说买家买走的自行车和接洽的黑车贩子并无关系,他自己的货物并没有卖出去。H2也一样,他的中介行为绝大多数都与自己卖车无关。

我们不是一起的,都是自己卖自己的车,钱放自己口袋里。带你来的那小子(接洽人)也有车要卖,小胖子也是靠卖车赚钱。 (H4访谈记录,2005.11.5.)

接洽人和中介也不能从卖出车的黑车贩子手中获得任何佣金收入。

不用给钱,给钱他也不好意思收。拉客的(接洽人)也不用给。要是这么一笔笔给的话,我自己就白干了,一个车才赚几个钱? (H4访谈记录,2005.11.5.)

接洽人和中介人为什么会有这种看起来完全不利己的行为,受访者大多用“朋友关系”或“义气”来解释。

不要总是钱钱钱的,大家都是朋友,都在一个地方讨生活,做事要顾着朋友,你把客人介绍给朋友,你怎么能觉得吃亏了呢?你们这些大学生,这年头都被学校那一套给教坏了,什么都是钱钱钱。我跟你讲,以后到社会上,靠的是朋友,讲的是义气。 (H4访谈记录,2005.11.5.)

在这里,“朋友”和“义气”已经初步显现了自行车黑市交易活动中存在的关系网络以及它对经济行为的影响。但“义气”还只是关系网络的表象,并不能真正解释黑车贩子的行为。黑车贩子实际上并没有为“义气”付出利益,因为接洽人虽然在某时失去了买家,但在另一时间,他又会从其他黑车贩子那里得到买家。而对中介来说,中介的优势能让他们优先给自己安排买家。

你说的也对,不讲钱也不行。他做这些自己好处不少的,这小子(笔者注:指H2)精着呢,经常把人领去买自己的车,他卖掉的比我们要多。当然了,他多拿点也是应该的,这个也算是他的工钱,亲兄弟明算账。至于拉人的嘛,今天你把买主介绍给别人,明天别人碰见了合适的买主也会介绍给你,谁都亏不了。 (H4访谈记录,2005.11.5.)

(三) 关系网络的作用包括中介环节的黑车交易流程表明,黑车贩子中间存在一种互助性质的关系网络。在其作用下,黑车市场的交易活动从个人各自接洽和各自销售,变成轮换出去寻找买家(一定时段内只有两三个人),找到潜在买家后,中介人再根据买家的需求介绍给不同的黑车贩子。

在这个过程中,互助是基本原则,一个黑车贩子既会给别的黑车贩子介绍买家,也会获得去接洽的黑车贩子带来的买家。但这种互惠关系并不是对等的,付出方一般不能从得到方获得相等的回报。但只要交易事件足够多,付出和获得一般会基本均衡。也就是说,通过关系网络,每个人都向群体提供资源,群体对获得的资源进行整理,再提供给每个人。

但按照一般市场理论,存在多个参与者的自行车黑市应该被视作一个完全竞争市场,原子化个人、追求自我利益和理性计算是其根本前提,竞争应是基本规则。他们应该展开广泛的竞争,为抢买家不遗余力,而不应该互助。在互助过程中,因为中间环节的增加,黑车贩子明显付出了更多的时间成本,而直接与自己找到的买家交易,成本更低也更简单快捷。那么,他们为什么舍近求远,选择表面上看上去费时费力的交易方式?

要解释这种现象,必须从黑车贩子所处的社会环境和经营条件入手。首先,黑车交易与自行车专卖不同,后者货源充足,型号齐全,能满足买家的购车需求,而前者由于货源不稳定和安全的双重原因,单个黑车贩子手中只会存几辆车。这样一来,就经常遇到无法满足买家需求的情况,介绍给别人则是一个可取的选择。

我们最早都是自己去找客人,但一般走过去几百个人,才会有一个是来买车的。这个人想买的车我刚好有的可能性也就三、四成,而且看了也不一定买。运气不好的话,一天做不成生意是常事。 (H5访谈记录,2006.5.20.)

(把买家介绍给别人)大家都该这么做。当然了,买家想买的车,要是你刚好有,那当然卖自己的了。要是人家要的你没有,那你不介绍给别人?你自己也赚不到钞票,人家会再去找别人买,还不一样。那还不如你主动介绍过去,还落个人情。

(H18访谈记录,2006.10.7.)

但是,为什么不采取收佣金介绍生意的方式呢?因为收佣金在操作上很难,也不利于被黑车贩子视为“义气”的关系网络的维持和再生产。而互助则既能生产“义气”,还能解决交易费用无法计算的问题。

这个算不清,生意没做成怎么办?而且收多少呢?400块的车收30不多,100块的车给别人30,还挣钱吗?钱这玩意算不清,而且算着算着就有矛盾了。所以,要讲钱,但不能多讲,讲多了义气就没了。要多讲义气,讲义气好,大家好朋友,互相介绍,谁都亏不了。 (H18访谈记录,2006.10.7.)

第二,每个黑车贩子都需要买家,如果不按现有流程,而是每个人都亲自接洽找买家,就会有很多人在一个地方同时接洽买家的情况,这很有可能会引起内部冲突,影响到所有人的利益。

我们最开始的时候,也确实是都在外面找人(买家),但是很不好。一来,大家你抢我抢的,会坏关系。二来,价钱也不好,都想卖出去,就得压价。而且,一大群人拥上去,想买的人都要被吓跑了。 (H5访谈记录,2006.5.20.)

第三,由于社会危害不大、警力有限和法律规定等多种原因,警方对贩卖黑车保持一定的容忍,这也是贩卖黑车活动能持续的重要原因之一,但贩卖黑车也不能触犯警方的底线,否则必然招来严厉的打击。

干这个是违法的,我们心里都清楚。但火车站这儿,干什么的没有?说起来,我们还真算是良民了,也就是为了混口饭吃。所以,警察会来查,会赶(我们),但一般也不大会抓,他们要管的事太多了,我们根本不重要。但你也不能太嚣张,要是总是几十号人堵在哪里,那路才几米宽,那警察肯定得来呀。像现在这样,总共就两三个人在这,看着和别处也没什么区别,警察就不会来了。 (H2访谈记录,2006.6.4.)

因此,由于以上需要,关系网络在火车站黑市产生并嵌入到经济活动中,达到了建立秩序、降低风险和提高收益的三个目标。

(四) “拉关系”和“讲义气”关系网络又是如何产生的。项飚(2000)研究的“浙江村”中绝大多数人都来自温州永嘉,甚至是同乡同村;唐丽(2003)研究的关系网络本就是村落熟人社会的一部分。这些研究都强调了一点,即地下经济活动中的关系网络是原有关系的复制和发展。

问题是,如果本来没有关系,也能发展出关系网络吗?在本案例中,某些黑车贩子也是亲朋关系,但这并不能构建出整个火车站黑市的关系网络。火车站黑市本身不是熟人社区,全部黑车贩子的来源复杂,绝大多数之前并不认识,即使本地人之间,也仅是脸熟。

我不是本地人,搞这个(卖黑车)才在这里借的房子。我们最早(90年代)做的这些人,基本都不认识。他们有几个本地的以前认识,但也不熟。 (H5访谈记录,2006.5.20.)

我和xx(两人都是住在附近的本地人)以前也就是见面打个招呼,(以前工作的)厂子不一样,谈不上交情。

(H4访谈记录,2006.6.13)

事实上,大多数黑车贩子是在进入黑市活动后才逐渐相互认识,他们的关系网络是依靠“拉关系”和“讲义气”形成的。之所以要拉关系,是因为关系网络和经济活动往往是一体两面,密不可分的,就如汉密尔顿(Hamilton,2006)强调的,构建关系是中国商业实践的基本特征,没有关系,很多经济活动就无法开展。

后来在一起做生意,既然在一起,就总该拉拉关系,互相有个照应。见面打打招呼,你不认识的,多打几次招呼也会认识,互相帮点小忙就很自然了。混社会一定要多认识人。

(H5访谈记录,2006.5.20.)

“拉关系”包含很多细节,大体可分为三步:一是见面打招呼聊几句,有时是与生意相关的事,有时是不相关的事,如家庭、孩子和经历等;二是遇到警察或居委会检查时互相通风报信;三是进一步互相介绍买家和货源。第一步是从不认识到认识,认识和不认识的差别巨大,不认识不交流,根本不可能有信息传递;第二步和第三步就是黑车贩子说的“讲义气”。需注意的是,义气是“讲”出来的,不讲就没有义气。

你主动介绍过去(买家),(别人介绍买家给你的事)总会轮到你的。在社会上讨生活,大家要互相帮忙。你跟我讲义气,我跟你讲义气,大家讲义气,大家好兄弟。

(H18访谈记录,2006.10.7.)

本案例中关系网络的产生是因为经济活动的需要,它最初始于“拉关系”,但仅仅靠“拉关系”并不够,因为在经济活动中,关系网络能够存在的关键是有一套利益纽带机制。如何建立这种机制?在中国,一般认为关系管理的基础主要是血缘、地缘以及代表其文化表象的儒家文化(项飚,2000;唐丽,2003;曾国权,2011)。关系管理的目的是服务经济活动,是经济活动得以开展的必要条件,但两者在时空上往往是分离的。因而,就必须先有关系,并通过关系让对方有利益,才能开展经济活动。这也是亲友同乡关系重要的原因,即它们能提前为经济活动准备好关系网络。

但本案例的独特之处是经济活动在先,关系网络在后。不仅经济活动依赖关系网络,关系网络的构建同样依赖经济活动。具体而言,“讲义气”具有双重属性,对交易信息提供者来说,这是关系管理;对信息接收者来说,这是经济活动。每一个黑车贩子既是信息提供者,也是信息接收者。因而,在“讲义气”过程中,关系管理和经济活动是统一的。黑车贩子并不需要先有亲友同乡的关系网络,也不需要刻意地去开展关系管理活动。只要存在黑车交易,“讲义气”就会自然而然地展开。

讲义气其实很方便,天天在这里做事,只要人拎得清4,不要拎不清,总会讲义气的。 (H18访谈记录,2006.10.7.)

没有黑车交易,也就无法“讲义气”,也没“讲义气”的必要。在本案例中,经济活动是关系网络构建的根本条件,其活动的范围也是关系网络的外在界限,并与前文所述的黑车交易方式共享同一套机制。

这里的“讲义气”的另一个特点是,它并不强调某两个或几个人之间的“义气”,而是整个关系网络的“义气”。因为黑市交易中起作用的是整个网络,交易信息可能来自于群体中的任何人,仅仅同一两个人讲义气并不能获得足够的信息。黑市交易的需要促使他们要对整个关系网络有较均匀的信息贡献,并且在某种程度上避免和特定个人过好。

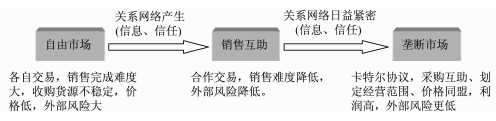

四、关系网络的演化:卡特尔协议的诞生在火车站黑市中,关系网络与黑市交易活动的演化并不只是共同加强。当两者的互动发展到一定程度时,关系网络会使黑市经济活动发生根本性的变化。在本案例中,这种根本性的变化就是有关收购和销售的卡特尔协议的产生。

充分的信任和信息是卡特尔产生和运转的基本条件。在火车站黑市中,随着交易活动的不断发生,黑车贩子之间的信任不断累积,关系网络因此也更加紧密,信息传递的渠道也更加流畅。黑市活动使关系网络不断强化,关系网络在这一过程中又不断加强着黑市活动,但当达到某一临界点5时,卡特尔协议就诞生了。这种协议包括收购(以及经营范围划分)和销售两个部分,它使黑车贩子从上到下的经营模式都发生了巨变,造成了火车站黑市从自由市场向垄断市场的巨大转变。

(一) 划定经营范围与收购互助在火车站黑市中,每一个黑车贩子都有固定的经营范围。一个黑车贩子不会既有捷安特的公路车,又有捷安特的山地车;或既有美利达的城市休闲车,又有其他品牌的女式车。

因为黑车贩子的数目大于车辆种类,因此同一类型可能有好几个黑车贩子经营,但同一个黑车贩子只会经营一类车。

划定经营范围的好处在于:第一,可以将每个黑车贩子固定在一个有限的经营范围内,减少竞争;第二,提高黑车贩子的专业水平。自行车知识十分繁杂,仅捷安特公司旗下就有上百个自行车型号,而关于刹车、变速、减震的知识则更加复杂,掌握一定的专业知识对于黑车贩子卖车、特别是卖出好价钱十分重要。但全面掌握这些知识对文化程度不高的黑车贩子来说是很困难的。划定经营范围可以使黑车贩子需要了解的知识大大减少,只关注自己经营范围内的车辆类别;第三,有利于中介的工作。如果黑车贩子的经营种类总是变化,中介就很难根据其存货情况做出安排,划定了经营范围之后,这就不是问题了。

据受访者回忆,大约在2002年之前并不存在划定经营范围的问题,因为黑车贩子的货源是偷车贼,偷车贼不可能按订单盗窃,只能是碰到什么车偷什么车,黑车贩子也只能是偷车贼偷了什么车就收什么车,所以那时他们收购的车型很多但不固定。

其实我早就知道专收一种车比较好做,但没办法,收到什么车又不是你能决定的。 (H13访谈记录,2007.5.14.)

在这种情况下,必须有其他因素介入。比如,虽然单个偷车贼的货源不稳定,但如果将众多偷车贼的货源叠加在一起,货源就相对稳定了,各种车型的数量就变得可控。因此,多个黑车贩子可以联手买下多个偷车贼的全部货源,再分门别类将货源分给不同人。

通过关系网络可以将所有黑车贩子的购买力整合在一起,而交易活动不断增多会促使关系网络日益紧密,最终形成收购互助模式。具体过程大致如下:偷车贼找到某个黑车贩子,如果他带来的车可能不是这个黑车贩子想要的,他就会把偷车贼带给具备相关经营范围的人,如果那人不在(这种情况很常见),他就会替其收车。因为大多数偷车贼和黑车贩子有着较稳定的合作关系,所以代收车后,可以暂时不付款,由相关黑车贩子下一次和偷车贼直接结清。这种模式其实是互惠销售模式的翻版,不过它产生的要晚一些。因为代收模式、交易一方的不在场以及延迟性,需要更多的信任和信息。同时,本身也偷车的黑车贩子,如果偷到的不是他经营范围内的车,大多数时候,他也会将车转给相应的黑车贩子。

经营范围的形成没有什么规律。H4是因为“有段时间老做捷安特山地车的生意,后来自己也就固定了。”(H4访谈记录,2006.4.2.)。H2之所以卖高档车,是因为“这小子聪明,好车赚的多”(H11访谈记录,2006.4.2.)。H20之所以经营其他品牌的车,是因为“好车都让那帮人弄走了”(H20访谈记录,2005.10.7.)。

(二) 价格同盟在调查中,一个让笔者十分困惑的现象是,至少在2005年7月之前,对同一车型,不同黑车贩子的报价一般都是有差别的,只要多向几个黑车贩子询价,再讨价还价,就能获得更低报价,常用的砍价语是“某某才卖多少,你怎么卖这么贵”。而在这之后,黑车的售价逐渐上升(在2005年初,170-180元可以买到一辆几乎全新的Speed-x,但到2006年初,一辆接近全新的Speed-x至少要价250元),同时讲价变得越来越难,黑车贩子往往宁可不做生意,也不接受降价,而询问不同的黑车贩子,得到的报价常常是惊人得一致。

这显然是某种卡特尔的销售协议。最初同一区域中黑车贩子多,买家少,因此买家会询问不同的黑车贩子,充分利用他们的竞争关系获得降价,黑车贩子们的利润水平因而会降低。但有了卡特尔的销售同盟后,市场的局面就不是单个买家选择多个黑车贩子,而是多个买家面对一个整体的卡特尔销售联盟。黑车贩子在交易中的劣势被扭转,并在一定程度上占据了优势,除非买家不在这里买车(但黑车的价格还是相对低廉的),否则必须接受卡特尔的新价格。

2006年,黑车贩子们对主流车型的定价(括号内的价格是2005年初的,并且具体成交价格波动幅度大)是:捷安特Speed-x不低于250元(170-220元),捷安特Speed-lx不低于300元(200-250元),捷安特ATX660不低于250元(150-200元),捷安特Master-1不低于200元(150元左右)。这个价格是黑车贩子在交易中的底价6,他们不会低于这个价格卖车。当然,在销售过程中,依然允许杀价,但这已不是竞争造成的真实降价,而应被视作一种常见的迎合买家心理的营销手段。

图 3显示了在关系网络的作用下,火车站黑市经营活动的变化历程。

|

图 3 火车站黑市经济方式变化图 |

卡特尔协议能提高黑车贩子的群体收益,但对个人而言,违反卡特尔协议却能带来更高的收益,因为假定其他成员的价格都不变,一个成员偷偷降低价格将会获得额外的巨大好处。但如果每个成员都这样做,市场价格必然下降,卡特尔提价的努力将瓦解。

卡特尔的危机包括两个困境:一是逐利带来的欺骗动机,即在理性人假设下,每个成员都会不择手段地追求最大利益;二是信息不充分的囚徒困境,即每个成员都不知道别的成员是否违规,因此为了保护自身利益,最好的方法就是自己先违规。具体到本案例,对黑车贩子来说,最好的情况是,别人遵守规则,维护价格水平,而自己降价并大量售出自行车。这样一来,限价的努力必然会失败,时间长了,信任将荡然无存,关系网络本身也会被摧毁。所以,必须要尽可能杜绝违规行为,才能保证关系网络的存续,也才能保证黑市的正常运转。那么,面临潜在的违规风险,关系网络会制造怎样的规范和机制去约束违规行为,以避免利益共同体的解体?

格兰诺维特(Granovetter,1985)指出,关系网络可以使信息充分传递,通过友谊、威慑、暗示等在网络中形成“小偷的诚信”(honor among thieves)。波特兹(Portes,1993:1325)提出“强制信任”(enforceable trust)概念,强调在紧密团结的群体中,人们会把集体的规则置于个人的眼前利益之上;理由有两点:一是人们相信这会带来长远的利益,知道集体制约对个人将带来好处;二是如果做了集体不允许的事,违规者将被驱逐。

根据上述理论可知,防止违规的基础包括三部分:信息、信任和惩罚,它们之间是互相关联的。首先,紧密的关系网络可以使信息充分传递,每个人关于他人行动的信息是充分的,不会因为信息匮乏产生“囚徒困境”。火车站黑市空间狭小,黑车贩子之间有紧密的联系。对某一黑车贩子来说,他的货源大多是别的黑车贩子帮忙收购的,他的买家是别人介绍来了,而在交易的过程中,大多数时候都会有别的黑车贩子站在旁边见证他与买家的交易过程7,因此,其他人清楚他的所有交易信息,同样,他也清楚别人的交易信息。信息的充分传播使他们很难违规。

其次,信任也在关系网络中不断累积,在互惠的交易模式下,每一次成功的交易活动都会为黑车贩子们提供更多的相互信任,“义气”会越“讲”越多,人们越来越相信别人不会违规,因而自己为了共同利益也不会违规,卡特尔的秩序会越来越牢固。

最后,关系网络具有对违规行为的惩罚机制——驱逐出关系网络,并因此能够对潜在的违规倾向产生足够威慑。在合法市场中,即使被逐出了卡特尔,企业依然能自己销售,企业违规的潜在损失在可以接受的范围内。而在火车站黑市中,卡特尔协议和互助网络是一体的,脱离互助网络,黑车贩子就很难生存。因为黑车贩子的整个交易活动要依靠关系网络才能开展,脱离了关系网络的黑车贩子将面临找不到买家的困境。火车站是上海市有名的黑车市场,会有买家专门来买黑车,警方也因为当地环境的原因不会特别严厉地打击售卖黑车的行为。但在其他不具有这种条件的地方,寻找买家的困难和来自警方的威胁都会大大增加。对黑车贩子来说,首要的问题不是赢得利润,而是确保自身安全。因此,逐出关系网络的惩罚实质上不仅仅包含经济意义,更关乎生存。

有天我运气特别好。那天我在外面找客人,连续碰到好几个刚好都是买赛车的,我就直接领他们去看了,而且都卖掉了。那一段时间,基本都是我在做生意,顶我平常干好几天的了,别人差不多都没做成生意。开始我挺开心的,想着今天赚了不少。后来,xx碰见我的时候和我说:“生意不错啊,挺高兴的嘛”,阴阳怪气的,我一想不对,后来又来了几个客人,我问都没问,就直接领给小胖子了,他爱(介绍)给谁给谁。因为我再卖下去,人可能就得罪了。别人会想,我经常把人介绍给你,你小子却把客人都拉给自己,太不地道了。以后可能就不帮我,要是大家都这么想,我就混不下去了。

(H4访谈记录,2006.10.21.)

不过,黑车贩子的违规行为还是存在的。有人告诉过笔者一个买低价车的方法:“如果价压不下来,和他(黑车贩子)熟的话,那就不要买,直接走。走了之后,你不要再从老地方(接洽的地方)过去,直接去住的地方找他,不要让别人(其他黑车贩子)看见,这个时候多说说,他就愿意低价卖给你了。”笔者依此尝试并成功过。这种违规行为的发生方式证明了关系网络的作用:第一,不降价是集体行为,是一种卡特尔式的价格同盟,而同时个体的违规行为也存在;第二,由于关系网络的作用,信息传递非常充分,买家第一次来的时候,所有信息都是网络内共享的,只能等到熟悉的买家偷偷来找他,保证信息不被他人知晓,才能降价;第三,惩罚措施也存在,能发挥作用(虽也有漏洞,但没有任何制度可以做到没有漏洞)。在笔者的实际尝试中,黑车贩子反复确认我去找他没有被人看见,反复叮嘱我不要和别人说。

(四) 关系网络的结构特征还有一个问题是,卡特尔协议的诞生是否会使关系网络向组织演化,也即是否在火车站黑市中会产生具有黑社会性质的组织?

从目前来看,答案是否定的。从理论上讲,关系网络与组织最大的区别是,组织的内部结构是集权和等级化的,资源向上聚集,命令向下发布。而关系网络中虽然人的作用比较重要,但没有集权和等级。就本案例而言,火车站黑市并没有形成集权的等级组织,依然是非集权的网络结构。

我们可以通过对处于黑车交易网络的核心位置的中介的实际社会地位的分析找到原因。首先,暴力和经济资源的垄断是集权等级组织的基本特征。虽然对“小胖子”H2这样的中介来说,对经营活动的安排是权力的一种体现,但是获得权力是因为获得了他人的认同,而不是因为积累了足够的暴力和经济资源。

也没谁选他(小胖子)出来做这个事(中介),我也不记得是什么时候了。开始是他自己比较积极,主要是他脑子好使,记性好,谁有什么车他基本都知道,也能说,和大家都比较熟,他在那儿,有人领买主来,他就总上去问,问完了会给个建议,说谁谁谁有车。弄的还不错,都能照顾到,所以大家就比较信他。久而久之,就成现在这样了。

(H11访谈记录,2006.10.15.)

即使H2能够安排大量的交易行为,他权力行使的基础也还是信任,他对经营活动的安排不是决定经营活动,而只是建议和提供信息(谁有车)及行动策略。相关的黑车贩子收到他提供的交易信息,如果认可,则可以付诸行动,如果不认可,则可完全置之不理。

我们不是非得听他的,都听他的,好处就让他全占了。这小子精的很,其实他那么积极,说白了还不是为了给自己多弄几个钱嘛,当然他胆子大,东西(黑车)是比我们多。但要有个度,有一次,他把人(买家)都给自己拉去了,一天自己卖出去好多辆,我们却没落到什么。后来几天,我,还有那xx和xxx,拉到了客人,我们就自己找人卖,理都没理他。

(H8访谈记录,2006.9.2.)

其次,中介并不固定。虽然H2是火车站黑市主要的中介,但他大多只是周末在,平常并不出现,因为“出去做生意了”(出去偷车了)。在他不在的时候,市场还需要继续运转,会自动产生另外的中介。成为中介的门槛非常低,归结起来就是两点:“记性好”和“懂平衡,方方面面都能照顾到”。更进一步讲,中介的环节不可少,但中介的角色却并非必不可少,只要中介的功能发挥即可。笔者观察发现,即使没有特定的中介,接洽人也可以通过带着买家多找几个黑车贩子,找到买家需要的车子,只是会多花一些时间而已。

最后,中介并不具有比交易网络中其他成员更高的声望。称谓往往能体现一个人的地位,尊敬的称谓在很大程度上代表某个人在群体内具有高位。“小胖子”是H2的外号,这个外号虽然描述他的身体再贴切不过,但从其同伴口中说出时显然不带有敬意,而更多的是戏谑和诙谐。在访谈中,受访者经常用“这小子”、“那小子”之类的词指代“小胖子”。黑车贩子对“小胖子”的评价也大多都是“这小子坏的很”、“精的很”之类的话,够坏和够精在地下社会中应当算是某种程度的褒义词,不是畏惧和尊敬。

五、结论以宏观论述或定量分析为主的研究难以避免的是会将关系网络固化为背景条件,不能体现出关系网络与经济活动互动的动态过程,这在一定程度违背了格兰诺维特提出“变动中的社会关系”的研究初衷。因此,研究关系网络更重要的在于揭示其互动过程的因果机制。

本文试图通过对关键案例的研究解决这一问题,前面揭示了火车站黑市的关系网络和黑市交易的互动和变迁。此处则尝试更系统地探讨其中的因果机制。本文研究发现,经济活动在火车站黑市中面临三个障碍:信息不足、信任缺乏和潜在的违规倾向,这也是自由市场的一般问题,同时它还面临警方威胁(安全)和交易困难(收购和销售两方面)两个特殊问题。这五个因素是火车站黑市在具体运作中必须解决的,而变动中的关系网络既是关键的变量,也是解决问题的机制。而现有研究大多将其列为自变量甚至是背景,因变量则是地下经济活动的方式,两者互为因果。

从逻辑上看,最初的黑市活动并不存在关系网络,但五个负面因素都存在。为消除负面因素,黑车贩子最早开展的是“拉关系”(处于同一地理空间的经济活动则为“拉关系”提供必要条件),构建起最初的关系网络。“拉关系”的直接作用是信息和信任,一方面,相互间可以传递信息;另一方面,通过认识和传递信息的积累,其信任会比不认识时多。当关系网络产生后,“讲义气”成为关系网络真正形成的关键,具有关系管理和经济活动的双重属性:一方面,它为黑市活动建立起了互惠的交易模式,另一方面,只要互惠的交易模式不断运作,“义气”就会不断地被再生产,关系网络也会因此日益紧密,信息传递也会更顺畅,让信任继续累积。当发展到一个临界点时,关系网络就会开始进一步的演化,在利益最大化的驱动下,产生卡特尔协议。形成卡特尔的前提是有紧密的关系网络提供的充分信任和信息,从而实现收购互助和价格同盟。而此时,欺骗和违规的潜在威胁也开始凸显(实际上它贯穿市场始终,但在此时最凸显)。但这一风险被关系网络有效降低到可控的范围,一是因为关系网络使信息异常充分,并产生了“强制信任”,二是因为关系网络拥有强力的惩罚措施——违规者逐出,这一措施之所以有效,除了交易困难使黑车贩子必须依赖关系网络外,警方威胁因素也发挥了关键作用。经济利益可以使黑车贩子产生违规冲动,但在安全面前,他也必须三思而行。需要指出的是,这里的叙述并不是目的论式的,而仅是对发生事件的抽象表述,黑车贩子并不先存在这一套逻辑并依此开展行动,其先后顺序也只是大致的,在实际中可能相互交织。

从火车站黑市不会黑社会化的角度探讨经济活动与关系网络的相互塑造,一个常见的逻辑是,地下经济活动是黑社会性质组织的温床。如果不考虑黑社会化的政治意义,而仅从经济角度看,黑社会化实际是组织化,组织的作用是通过内部科层制结构以降低外部市场的交易费用(Coase,1937;Williamson, 1975, 1981;Williamson and Quchi,1981)。在火车站黑市,黑社会化意味着科层制取代关系网络,但它能降低交易费用吗?答案是否定的,科层制并不适合火车站黑市所面临的市场环境和交易方式,因而黑市经济活动的特征和需要会杜绝关系网络黑社会化的可能。

具体而言,第一,火车站黑市交易活动的关键是大量的中介行为。但科层制结构对内部中介活动的定价是非常困难的,但没有定价就不能进行利益分配(Eccles,1981),而关系网络可以避免这一问题。

第二,黑车交易需要信息的快速流动,但科层制有可能让信息传递的效率降低(Granovetter,1985)。在本案例中,如果按照科层制的方式,买家信息必须先向上汇报,再由分配者向下分配,信息传递将更加耗时,并且会受分配者不在场的制约。而在关系网络状况下,不需要特定的路径和个人,任何两个或多个黑车贩子之间都能及时传递信息。

第三,科层制可能使监督更困难,从而降低信任和增加潜在违规(Granovetter,1985)。本文分析认为,由于关系网络中信息的充分流动,几乎所有交易信息都是群体共享的,人人都是监督者,因而监督非常容易,违规的难度很大,信任也因此维持在较高的水平上。但如果按照科层制的方式,监督只来自于上级,上级的信息又是不充分的,那么下级的违规行为就会增加。

第四,黑社会的实质是对暴力和经济资源的垄断,依靠经济资源供养暴力,依靠暴力保护非法经济活动(Block,1975;陈柏峰,2008),但在本案例中,黑车交易并不需要暴力保护,相反,如果有了暴力,它的风险反而会更大。一方面,依照现在的法律规定,盗卖自行车甚至算不上治安案件,但组织黑社会性质组织就是重大刑事犯罪了;另一方面,暴力垄断需要分工,一部分人负责经济活动,一部分人负责暴力,用经济活动的收益去支付暴力的价格。一个黑车贩子每月收入约为3 000元8,在上海仅比温饱水平略高,他们没有多余的收益可以用来暴力支出。

从以上四点看,本案例也验证了格兰诺维特关于在某些情况下关系网络比科层组织更有优势并且难以替代的结论。

本研究所揭示的现象也不仅限于自行车黑市这一案例。在笔者长期对上海火车站地区的调查中,经营黄牛票、盗版光碟和假发票的群体中也存在一定的关系网络,他们互相介绍生意,在价格上或多或少达成共识。这类现象不是上海独有,也在其他许多城市同样存在,都值得进一步研究。

注释

1.由于2008年启动上海火车站上海站北广场改造工程,目前原火车站黑市所处的弄堂和棚户区有一部分已消失,火车站黑市目前规模比以前小了很多,活动范围也变小了。

2.访问并不会遇到太多困难,事实上,黑车贩子大多时都乐于和人交谈(因为实在没事做)。由于笔者经常去,并且提问较多,也有黑车贩子曾经开玩笑式的问:“你该不会是卧底吧?”笔者回答说:“做梦呢?警察有空来卧底你们?”这里的背景是,派出所,特别是居委会和联防队对黑市活动比较了解,如果想抓人,直接抓就行,根本没必要用卧底。某种程度上说,这可能也是只要开展严打,总是战果异常辉煌的原因。(参见:《沪3月以来查破盗窃、收销赃自行车案件1156起》,新华网2007年4月7日)但问题在于,根据《治安管理处罚法》,盗卖自行车连治安案件都算不上,对偷盗者的惩罚措施一般是批评教育,最多拘留一两天。因此,在警力紧张(特别是对闸北区车站派出所来说)的情况下,除非严打,派出所根本无暇顾及盗卖黑车这种社会危害小的违法行为。对警察的访谈和其他一些案例也证实了这一点。在理论上,贝克尔(Becker,1968)关于犯罪和刑罚的模型也证明了这一点。所以,黑车贩子不会担心笔者的身份。接触较深后,有黑车贩子问“为什么总是问东问西”,笔者如实相告是复旦大学学生,是为了做研究。后来他们一直认为笔者是想当作家。

3.该数据是根据笔者的反复观察和访谈综合得出。

4.上海俚语,指某人做人知道利害,做事有分寸。

5.这一临界点只在抽象意义上存在,而在具体事实中,变化是一个连续的过程。

6.根据笔者调查,黑车贩子售车底价至少是收车价格的一倍,也即一辆售价300元的车至少有150元的利润,即使降价20到30元,也还有120元的利润。

7.黑车贩子热衷于围观别人交易,首要目的不是为了监视其是否遵守价格同盟,真实原因应该是:(1)实在没有其他事可干,就算是在旺季,黑车贩子一天最多也就能卖五六辆车;(2)“站桩”,为卖车的黑车贩子壮声势,讨价还价,也是讲义气的一部分。

8.数据是根据2006年的标准测算。曾经有中国人民大学学生(参见郑也夫编,2009)对北京的黑车市场进行了调查,认为一个黑车贩子每月的收入在6 000元以上,但该判断的问题在于,它将黑车贩子的最高收益等同于平均收益,没有考虑到冬天、工作日的淡季以及学生的寒暑假、警方和居委会的日常排查和不定期严打等时期对其收益的影响。

| [] |

陈柏峰. 2008. 乡村混混与农村社会灰色化[D]. 华中科技大学博士论文.

|

| [] |

陈立旭. 2007. 信任模式、关系网络与当代经济行为——基于浙江区域文化传统的研究.

浙江社会科学(4): 53-59.

|

| [] |

符平. 2011. 次生庇护的交易模式、商业观与市场发展——惠镇石灰市场个案研究.

社会学研究(5): 1-30.

|

| [] |

桂勇, 顾东辉, 朱国宏. 2002. 社会关系网络对搜寻工作的影响——以上海市下岗职工为例的实证研究.

世界经济文汇(3): 45-51.

|

| [] | |

| [] |

刘林平. 2002. 关系、社会资本与社会转型:深圳平江村研究. 北京: 中国社会科学出版社.

|

| [] |

陆益龙. 2011. 关系网络与农户劳动力的非农化转移——基于2006年中国综合社会调查的实证分析.

中国人民大学学报(1): 45-55.

|

| [] |

唐丽. 2003. 网络的生产——以一个地方性黑市经济的演化为关键案例.

社会学研究(5): 95-106.

|

| [] |

唐晓容. 2003. 大城市外来农民黑帮化现象的社会学分析——对珠江三角洲S区中湖北帮的个案研究.

华东理工大学学报(社会科学版)(4): 20-27.

|

| [] |

万安培. 1994. 中国地下经济现状的理论思考.

华中师范大学学报(1): 14-20.

|

| [] |

项飚. 2000. 跨越边界的社区——北京"浙江村"的生活史[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

| [] |

徐兴俊, 陈庆彬. 2006. 犯罪学视野中的地下经济.

犯罪研究(5): 13-18.

|

| [] |

曾国权. 2011. "关系"动态过程理论框架的建构.

社会(4): 96-115.

|

| [] |

郑也夫, 编. 2009. 都市的角落[M]. 上海交通大学出版社.

|

| [] |

Becker Gary. 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach.

Journal of Political Economy, 76(2): 169-217.

DOI:10.1086/259394

|

| [] |

Bian Yanjie. 1997. Bringing Strong Ties Back in: Inderect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China.

American Sociological Review, 62(3): 366-385.

|

| [] |

Block, Anton. 1975. The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs. Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Chan, Kwok B. (ed. ) 2000. Chinese Business Networks: State, Economy and Culture. Singapore: Prentice Hall.

|

| [] |

Coase Ronald. 1937. The Nature of the Firm.

Economica, 4(16): 386-405.

|

| [] |

Granovetter Mark. 1973. The Strength of Weak Ties.

American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.

DOI:10.1086/225469

|

| [] |

Granovetter, Mark. 1974. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Granovetter Mark. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.

American Journal of Sociology, 91(3): 481-510.

DOI:10.1086/228311

|

| [] |

Eccles Robert. 1982. The Quasifirm in the Construction Industry.

Journal of Economic Behavior and Organization, 2(4): 335-357.

|

| [] |

Hamilton, Gary G. 2006. Commerce and Capitalism in Chinese Societies: The Organisation of Chinese Economics. New York: Routledge.

|

| [] |

Ingram Paul, Peter Roberts. 2000. Friendships among Competitors in the Sydney Hotel Industry.

American Journal of Sociology, 106(2): 387-423.

DOI:10.1086/316965

|

| [] |

Keister Lisa A.. 2001. Exchange Structures in Transition: Lending and Trade Relations in Chinese Business Groups.

American Sociological Review, 66(3): 336-360.

DOI:10.2307/3088883

|

| [] |

Li Shuhe. 2003. Relation-Based Versus Rule-Based Governance: An Explanation of the East Asian Miracle and Asian Crisis.

Review of International Economics, 11(4): 651-673.

DOI:10.1111/roie.2003.11.issue-4

|

| [] |

Malinowski, Bronislaw. 1984. Argonauts of the Western Pacific. Prospect Heights: Waveland Press.

|

| [] |

North, Douglass. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

North, Douglass and Roberts Thomas. 1973. The Rise of the Western World. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Polyani, Karl. 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Rinehart.

|

| [] |

Portes Alejandro and Julia Sensenbrenner. 1993. Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action.

American Sociological Review, 98(6): 1320-1350.

|

| [] |

Schurman, Franz. 1964. Ideology and Organization in Communist China. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Smith, Adam. 1979. The Wealth of Nations. Baltimore: Penguin.

|

| [] |

Su Chenting, James E.Littlefield. 2001. Entering Guanxi: A Business Ethical Dilemma in Mainland China?.

Journal of Business Ethics, 33(3): 199-210.

DOI:10.1023/A:1017570803846

|

| [] |

Tilly, Charles. 1975. "Preface"In Anton Block, The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs. Cambridge: Harvard University Press.

|

| [] |

Uzzi Brian. 1999. Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations and Networks Benefit Firm Seeking Financing.

American Sociological Review, 64(4): 481-505.

|

| [] |

Williamson, Oliver. 1975. Markets and Hierarchies. New York: Free Press.

|

| [] |

Williamson Oliver. 1981. The Economics of Organization:The Transaction Cost Approach.

American Journal of Sociology, 87(3): 548-577.

DOI:10.1086/227496

|

| [] |

Williamson, Oliver and William Ouchi. 1981. "The Markets and Hierarchies and Visible Hand Perspectives. "In Perspectives on Organizational Design and Behavior, edited by Andrew Van de Ven and William Joyce. New York: Wiley.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33