改革开放以来,随着社会发展和宗教政策的落实,中国宗教呈现良性发展的趋势。权威数据显示,1993年,中国有8个全国性宗教团体和2 000多个地方性宗教团体;共有宗教活动场所7万处,宗教教职人员20多万人,参加宗教活动的信教人数3 000多万。1到2012年,中国各种宗教信徒达1亿多人,宗教活动场所13.9万余处,宗教教职人员36万余人,宗教团体5 500多个。2根据上海民族宗教委员会2012年公布的数据,上海信教群众约108.83万人,已正式开放宗教场所413所。3

宗教的快速发展使其受到中国学界越来越多关注,有关宗教社会学的研究也开始增多(卢云峰,2008;高师宁,2011)。而伴随着社会的快速转型,中国社会也正面临越来越严重的信任危机(冯仕政,2004;邱建新,2005;郑也夫,2006),信任问题成为当前中国社会学研究的一个热点议题。在此背景下,宗教信仰与信任的关系也成为其中的重要话题之一。这可从两个层面进行讨论:一是将宗教信仰作为自变量,探讨其对社会信任的影响;二是将宗教视为因变量,探讨民众对其的信任或接受程度。对于前者,已有人基于费孝通的“差序格局”模式,就宗教信仰之于人际信任或社会信任的影响进行了实证研究(王佳、司徒剑萍,2010;阮荣平、王兵,2011)。对后者的研究却还鲜有人涉猎。

在国外,相关的探讨也多集中于宗教信仰对信任的影响。不过,近年来已有研究开始关注宗教组织信任问题。这些研究大体可分为两类:一是普通社会学在机构信任研究中顺带的简单频数描述(Newton and Norris, 2000);二是宗教社会学领域中对宗教组织信任的专题性研究。

总体来看,欧美地区对宗教组织信任的专题研究源自于“世俗化”命题的争论。与古典社会学有着直接渊源的“世俗化”论长期支配着西方宗教社会学研究,其基本观点是:在现代化的进程中,随着社会的分化、多元化和理性化,宗教对社会的影响日趋衰退(贝格尔,1991;Wilson, 1982, 1985;Bryan,1985;Dobbelaere,1985;Greely,1989;Bruce,1995),这主要表现为宗教信仰人数和宗教实践活动的逐渐下降。但到20世纪70、80年代,整个宗教社会学界围绕世俗化是否发生展开了激烈的论争(Tschannen,1994)。在现实和理论的双重压力下,“世俗化”论也出现转型,发展出各种版本的“新世俗化”论。代表人之一的查维斯(Chaves,1994)认为,世俗化并不意味着个体宗教性的衰退,而是宗教权威在社会中的衰落。为此,“新世俗化”论应承认宗教性表达的多样化,放弃之前通过对宗教实践和信仰等测量来论证宗教影响衰退的思路,改而关注宗教机构权威的变化。在这种理论关照下,欧美学者发展出对宗教领袖和组织的研究(Kleiman,Ramsey,and Palazzo,1996;Hoffman,1998;Chales,2010)。另外,在欧美学界的启发下,有学者在“世俗化”议题之外对韩国(Kim, et al., 2010)和伊斯兰世界(Hassan and Azadarmaki, 2003)的宗教领袖和组织信任问题进行了探讨。

与西方学界争论“宗教是否由盛转衰”不同,中国当前的宗教处于快速发展的阶段,为此,我们的问题应当是探讨民众对宗教的态度,宗教组织信任研究是一个理想的视角。因为机构信任在一定程度上是其社会合法性的反映,宗教组织信任亦然。对此,近年来,特别是自“少林寺风波”和“李一事件”后,舆论界一度热衷于宗教公众形象的讨论。4但学术界却缺乏足够的敏感,即便有关注也主要集中于“应然”分析(卓新平,2001)。

同时,宗教组织信任作为机构信任的一个组成部分,我们的研究也应顾及一般社会学对机构信任的分析框架,但与此方面相关的先行研究基本都在探讨不同亚群体对宗教组织之信任的差异,缺乏与普通社会学相关议题的对话。一般社会学关于机构信任主要分“文化论”(culture-based)和“绩效论”(performance-based)两种不同的研究取向(Mishler and Rose, 2001)。

“文化论”的理论假设强调机构信任的外生性。它认为,对机构的信任源自制度领域之外,是根植于社会中的一种信仰,机构信任是人际信任的延伸(Eckstein,1966;Seligman,1997;帕特南,2001;福山,1998;尤斯拉纳,2006)。该理论也有宏观和微观两种视角,微观视角强调个体早期的社会化经历。按照埃里克森(Erikson,1968)的社会化理论,0-1岁的婴儿期是人形成信任的关键,一旦形成稳定的信任,它就成为个体人格的一部分,因而这个阶段社会化的成功与否会使得一部分人更信任他人,另一部分难以信任他人。5因此,微观视角认为人际信任是机构信任的源泉(Eckstein,1966;Eckstein, et al., 1998)。宏观视角强调民族文化传统,其先驱者包括托克维尔(2003)和韦伯(1993)等;后来者有阿尔蒙德与维巴(2008)、帕特南(2001)和福山(1998)等人,他们认为社会中的某种文化传统和生活经历,尤其是志愿精神和志愿行动对信任有积极的影响。

“绩效论”的理论假设强调机构信任的内生性。它以理性为基础,认为制度信任是民众对政治运行满意度评估,即制度运作的结果。它也分宏观和微观两种:宏观视角强调制度在经济增长(Citrin and Green, 1986)、政府效率(Nye,1997)、避免腐败(Garment,1991)等方面的表现;微观视角则重视制度执行评价过程中个体偏好与经历的影响(Mishiler and Rose, 2001)。

一方面为弥补现有宗教组织信任研究的不足,另一方面也出于对普通社会学中机构信任研究的回应,本文试图围绕三个问题进行讨论:(1)了解民众对宗教组织信任的现状;(2)具体分析影响宗教组织信任的诸因素;(3)尝试与现有的相关理论和论题进行对话。

二、分析框架和研究假设基于以上分析,本研究将从五个层面对宗教组织信任进行探讨。

1. 宗教信仰层面

从心理依附的角度看,当个体对宗教产生认同时,对宗教组织的信任度自然会增高。已有的研究也证明,信教者对宗教组织的信任度要比非信徒高(Kleiman, et al., 1996;Hoffman,1998;Kim, et al., 2010;Hassan and Azadarmaki, 2003;Chales,2010)。但在中国,民众对宗教的态度显然有别于西方,而且无宗教信仰者也远远多于有宗教信仰者;同时,无论是传统中国,还是现代中国,主流文化与宗教在大部分时候都保持或紧或松的张力。由此形成本文的两个假设:

假设1:在所有机构信任中,民众对宗教组织的信任处于一个低位水平。

假设2:信徒对宗教组织的信任要高于非信徒。

本研究不仅要了解信教者与不信教者对宗教组织信任的差异,更希望了解不同宗教信仰者的不同。从理论上讲,不同宗教的宗教组织有不同的定位。佛教和道教作为楷模先知型宗教,其救赎方法强调的是个人的依法修行。如佛教强调对“佛、法、僧”三宝的皈依,但皈依的最终目的不是为了得到庇护,而是为了使自己成为三宝。对于普通信徒(如居士等)而言,他们只需皈依,而不一定要皈依该信仰群体所构成的佛教制度,由此形成的宗教组织只是一个“模范型教团,……流行的还是自愿且随机性的组合”(韦伯,2011:79-80)。也就是说,佛教和道教的宗教组织更多是作为一群特殊信徒(出家人)信仰实践的特殊机构。但对于基督教而言,“教会是上帝在基督身上成为人这一事实的延伸,是带来拯救的奇迹在人类中之建制形式的延续”(特洛尔奇,2004:196),为此,对基督的信仰与对具有神性机构教会的信仰如同一体两面,即对基督教的信仰就几乎等同于教会信仰,也等同于信仰教会。

另外,西方学者的研究表明,神职人员丑闻对宗教组织信任有直接的负面影响(Smith,1992;Hoffman,1998)。从上述组织特征来看,由于佛教和道教组织是某些“楷模”出家人的修行场所,僧与组织密切相连;而基督教教会是神性的场所,教职人员与教会并不如佛教和道教那样合一,为此,丑闻的发生对后者的影响更大,基督教对此则更容易解释为是神职人员而非教会的问题。

综上所述,推论出本文的信仰归属与宗教组织信任假设:

假设3:制度宗教较无固定信仰者对宗教组织的信任要更高。在制度宗教内,亚伯拉罕传统宗教信仰者对宗教组织的信任又要高于中国传统宗教的信仰者。6

2. 人口学因素层面

本文主要考虑性别、年龄和受教育程度对宗教组织信任的影响。从宗教心理学的角度虽然现在仍无定论,但大多数学者都认可男性和女性在宗教体验和行为方面的差异,女性的体验更具私人领域特征(洛文塔尔,2002:14)。那么性别是否会影响到对宗教组织的信任,现有的研究结果尚无一致的判断。有研究表明,女性比男性对宗教组织的信任度更高(Kleiman, et al., 1996;Hoffman,1998;Kim, et al., 2010);但也有研究认为这一点无法证实(Hassan and Azadarmaki, 2003)。在对中国信徒的特征概括方面,“三多”(老人多、女性多、下层民众多)基本成为学界的定论。既然女性多,同时考虑到信教者与不信教者对宗教组织信任的差异,故提出以下假设:

假设4:女性对宗教组织信任程度较男性更高。

在年龄方面,霍夫曼(Hoffman,1998)的研究显示,与年长者相比,年轻人对宗教组织的信任程度更低。还有研究表明,随着年龄的增长,人们的宗教参与和对宗教的好感也会逐步增长(Greeley,1989;Stolzenberg, et al., 1995)。就中国而言,考虑到年龄背后的时代背景,在“文革”以后,随着国家宗教政策的落实和社会日趋多元化,此阶段出生的世代群对宗教组织的态度可能比其上辈更宽容。因此,本文的年龄假设可表述为:

假设5:“文革”之后出生的人要比之前出生的人对宗教组织的信任度更高。

在教育方面,霍夫曼(Hoffman,1998)、吉布姆(Kim, et al., 2010)和查尔斯(Chales,2010)分别对美国、韩国和亚美尼亚的研究显示,个人的受教育程度都与宗教组织信任负相关,一个通行的解释是现代教育是建立在科学主义之上,而在中国,“无神论”教育依然在教育内容中占主导地位。基于此,本文提出以下假设:

假设6:受教育程度与对宗教组织的信任负相关。

3. 个体的社会经济地位

包括阶层地位和政治面貌等方面。不同的阶层有不同的“品味”(Bourdieu,1984)。韦伯(2011)对阶层地位与宗教选择及宗教性的关系进行了开创性的研究,而尼布尔(Niebuhr,1929)对教派的社会学研究则催生出美国宗教社会学关于“宗教分层”(Pyle,2006)的论题。此后的讨论主要集中于两方面:不同阶层对基督教内部不同教派的选择(Stark and Bainbridge, 1985;Roof and Mc-Kinney, 1987)和同一信仰内不同阶层的宗教行为差异(Fukuyama,1961;Cohen,1983)。学界对阶层地位与宗教组织信任的关系分析较少。在有限的研究中,纽顿等(Newton and Norris, 2000)的分析表明,中产阶层对包括宗教组织在内的机构信任最高。也有学者从收入分层的角度进行了分析,但数据都不显著(Hoffman,1998;Chales,2010;Kim, et al., 2010)。

随着中国社会的快速转型,何蓉等(2010)的研究发现,当代中国人的宗教信仰的确出现了分层现象。但她们的研究是在宗教组织不在场的前提下,仅是就诸如因果报应等信仰内容的讨论。若延续受教育程度与宗教组织信任假设的逻辑,由于中国当前中间阶层的构成主体是科教文卫等人员,拥有的文化资本最高(陆学艺,2002)。因此作以下假设:

假设7:与其他阶层相比,中间阶层对宗教组织的信任最低。

从政治面貌看,由于中国共产党“坚持以马克思主义作为自己的行动指南,党的全部理论、思想和行动都是建立在辩证唯物主义世界观基础之上的……由此,也就决定了党员不能赞同唯心主义、不能信仰宗教成为中国共产党一项基本的思想和组织原则。”(朱维群,2011)共青团作为共产党领导下的青年社会组织,其章程也有类似的要求。基于此,本文提出以下假设:

假设8:中国共产党党员和共青团团员较非党团员对宗教组织的信任程度要更低。

4. 宗教组织信任与社会资本的关系

这主要是基于对机构信任研究中“文化论”的回应。7“文化论”的逻辑实质是一种“文化和社会结构论”(房莉杰,2009:134)或“社会资本论”(胡荣等,2001:97-99)。如福山(1998)和帕特南(2001)指出,文化传统中“亲社会”倾向会直接影响着人们的人际信任,并进而影响到社会信任乃至系统信任。部分实证研究也表明,人际信任度高和社会参与活跃的人对政治方面的信任度也高(阿尔蒙德、维巴,2001;Rothstein,2003;Schyns and Koop, 2010)。而按照帕特南对社会资本的界定,社会信任与组织参与是其测量的两个关键指标(胡荣等,2011)。因此提出下面假设:

假设9:社会信任和社会参与有助于提高宗教组织信任。

5. 宗教组织信任与其他世俗机构信任的关系

西方学界对宗教信任的讨论是置于“世俗化”命题下进行,“世俗化论”假设宗教权威下降是由于它由原来独享权威变成要与其他世俗机构分享权威,也就是说,两者存在此起彼落的关系(Sonmmerville,1998:249-253)。但汉森等(Hassan and Azadarmaki, 2003)的研究发现,在埃及、印度尼西亚和巴勒斯坦,人们对宗教机构的信任与对国家机构的信任正相关,且都呈上升的趋势。

无论是宗教特征,还是政教关系,中国的情况都迥异于西方社会。结合已有的研究成果,本文认为,在分化程度较低的社会中,由于不同系统之间的区隔不清,机构信任可能表现出更强的一致性。虽然处于转型阶段,但中国从本质上仍具有相当强的总体化社会色彩,主要表现为国家与社会合为一体,社会的组织类型和组织方式都按相同的模式建构和按统一的方式运作(孙立平,2004:5)。作为一种特殊的社会组织,对宗教组织的信任与对社会一般机构的信任都体现了中国当前社会的整体信任状况。虽然在“文革”前,官方的意识形态将宗教视为“四旧”之一,但在“文革”后,特别是中共中央1982年第19号文件要求重新以实事求是的态度对待宗教,宗教不再被视为是社会主义的异质力量,先后提出了“宗教与社会主义相适应”、“宗教和谐论”等纲领性的宗教政策方针。基于此,与西方经验不同,本文提出如下假设:

假设10:与公共机构信任、其他社会机构信任相比,宗教组织信任表现出正向相关性。

三、数据、变量及分析方法本研究所采用的数据来自华东政法大学社会发展学院2011年在上海市进行的“上海市居民法律意识与行为调查”。该调查采取多阶段随机抽样的方法,以Kish表入户的方式进行,共获得有效问卷2 300份。样本的性别比、年龄段比例与总体基本吻合。8

(一) 因变量本文的因变量“对宗教组织的信任”来自问卷中“您对下列组织机构的信任程度”,这些组织机构包括公共机构和社会机构两类。选项包括“非常不信任”、“不太信任”、“比较信任”、“非常信任”和“说不清”。在宗教组织信任中,由于两极的选择者比例过低,为此,笔者将“非常不信任”和“不太信任”合并为“低信任”,将“比较信任”与“非常信任”合并为“高信任”,这样就形成“低信任”、“高信任”和“说不清”三个定类变量。

(二) 自变量如前所述,基于本文的研究问题,特别是国内尚未有此类实证研究,笔者不置控制变量或中介变量,而分为宗教归属、人口学因素、社会经济地位因素、社会信任、社会参与和其他机构信任等几类。

1.宗教归属 问卷列举了“佛教”、“基督教”、“天主教”、“伊斯兰教”、“道教”、“没啥固定信仰,偶尔拜拜神”、“其它信仰”和“无神论”等选项。“其它信仰”无人选择,而基督教、天主教、伊斯兰教和道教的选择比例均小于5%。同时考虑到宗教自身的特征,本文将佛教和道教合并,称为中国传统宗教,基督教、天主教和伊斯兰教合并为亚伯拉罕传统宗教。这样就形成中国传统宗教、亚伯拉罕传统宗教、“没固定信仰,偶尔拜拜神”和“无神论”四个定类数据。

2.人口学因素 包括性别、年龄与受教育程度等。性别赋值分别为男性=1,女性=0。对于年龄因素,基于本文的意图和年龄分布的特征,以1976年出生为基准进行年龄段划分,形成“18-35”、“36-53”和“54-69”三个定类数据。在受教育程度方面,由于有的选项低于5%,为避免统计估值误差,本研究将受教育程度合并为三个定类数据:初中及以下、高中/中专和高等教育(包括大专、本科和硕士及以上)。

3.社会经济地位变量 首先,阶层主要源自受访者的主观阶层认同。由于上层认同者太少,笔者将中上层与上层合并,形成下层、中下层、中层和中上及上层四个定类数据。其次,在政治面貌方面,将中国共产党党员和共青团团员合并为“党团员”,将民主党派和群众团体合并为“非党团员”。

4.社会信任变量 该变量的测量来自于社会学研究常用的题目:“总体来说,您认为大多数人是可以信任的,还是要和人相处越小心越好”,分别赋值为“大多数人是不可信任的”=1,“要越小心越好”=0。

5.社会参与变量 这源自对受访者参与公共活动情况的因子分析,最后降维为两个公共因子,9因子1包括“环保组织参与”、“慈善组织参与”、“专业或行业协会参与”、“文教活动参与”、“妇女团体参与”和“工会参与”,称为“志愿参与”;因子2有“所在小区组织的活动”、“单位组织的活动”,称为“组织参与”。两者都为定距变量。

6.其他机构信任 本文将表 1中的机构(将宗教组织剔除)进行因子分析得出两个因子10:前一个因子包括政府、人大、政协、法院和检察院,为“公共机构信任因子”;“消费者协会”、“律师协会”、“报纸杂志”和“电视台”则构成另一因子,为“世俗社会机构信任因子”。

| 表 1 机构信任比例分布表(%) (N=2 300) |

为实现上述研究目的,本文分两步进行数据处理和说明:先对数据进行描述性分析,然后建构起一组嵌套模型进行多变量探讨。在对宗教组织信任有限的多变量研究中,研究者多采用多元线性回归(Hoffman,1998;Hassan, et al., 2003;Chales,2010;Kim, et al., 2010),但根据本数据的特征,笔者选择多项分类Logistic回归。这主要是基于以下两方面的考虑:

首先涉及的是对选项中“说不清”的处理。在先行研究中,研究者对此常采取的方法主要三种:一是视为缺损值而忽略,而采用这种方法的前提是此类数据在整个数据集占的比例不宜过高。同时,这种处理也必然会降低统计检验的效能。而在本数据中,选择“说不清”的比例高达29.2%,这种方案显然不行。二是仍视为缺损值,并采用某种方法进行替换。同样,由于缺损值过多,而且缺损的原因难以确定,基本忽略这些,替换后生成的“完全数据集”也非彼“完全数据集”,故此法也需谨慎使用。三是基于中国社会中的中庸原则,将“说不清”视为是一种中间态度(Chen,Lee, and Stevenson,1995;洪大用、卢春天,2011:161),这就形成了“非常信任”、“比较信任”、“说不清”、“不太信任”和“非常不信任”五个定序变量,并视作定距变量处理。但笔者认为,这种方法也要视情况而定,因为“信任”和“不信任”意味着先知道,然后判断。而在中国,对于宗教组织信任,选择“说不清”除了包含中间态度外,还存在着多种情况。如从调查反馈看,的确有些受访者不知道宗教组织指什么,而这在政府之类的机构信任中几乎不存在。还有一种情况就是受访者有自己的意愿,但不愿表态。基于以上考虑,本文视之为是与信任或不信任平行的一种剩余态度项。

其次,即便是将“说不清”视为中间态度,形成一个态度序列,本文认为也不宜采用线性回归模型。其原因在于:第一,在对宗教组织信任的态度分布上,本数据呈非正态状态,不符合线性回归的基本要求;第二,根据谢宇(Xie,1989)的讨论,只有当定序变量中有五个以上的选项或级别,将其视为连续变量才不会产生太大的统计估计问题。

三、数据分析 (一) 描述统计为更全面了解民众的宗教组织信任概况,作为机构信任之一,有必要将对宗教组织信任与其他机构信任进行横向比较。

表 1显示,总体来看,受访者对行政、司法及人大和政协等公共机构的信任程度明显要高于对社会机构的信任,而在社会机构中,民众对宗教组织的信任程度又要远远低于世俗性的机构。具体来看,在宗教组织信任方面,受访者选择“非常不信任”的比例高达12%,“不太信任”的选择位居第一,为24.5%,两者合计达36.5%,与此方面居于第二的报纸媒体信任相比要多出12.5%;对宗教组织“非常信任”的比例为5.6%,“比较信任”为28.8%,两者合计为34.4%,要远远低于其它组织信任。这一数据完全支持假设1,即在所有机构信任中,民众对宗教组织的信任处于一个低位水平。

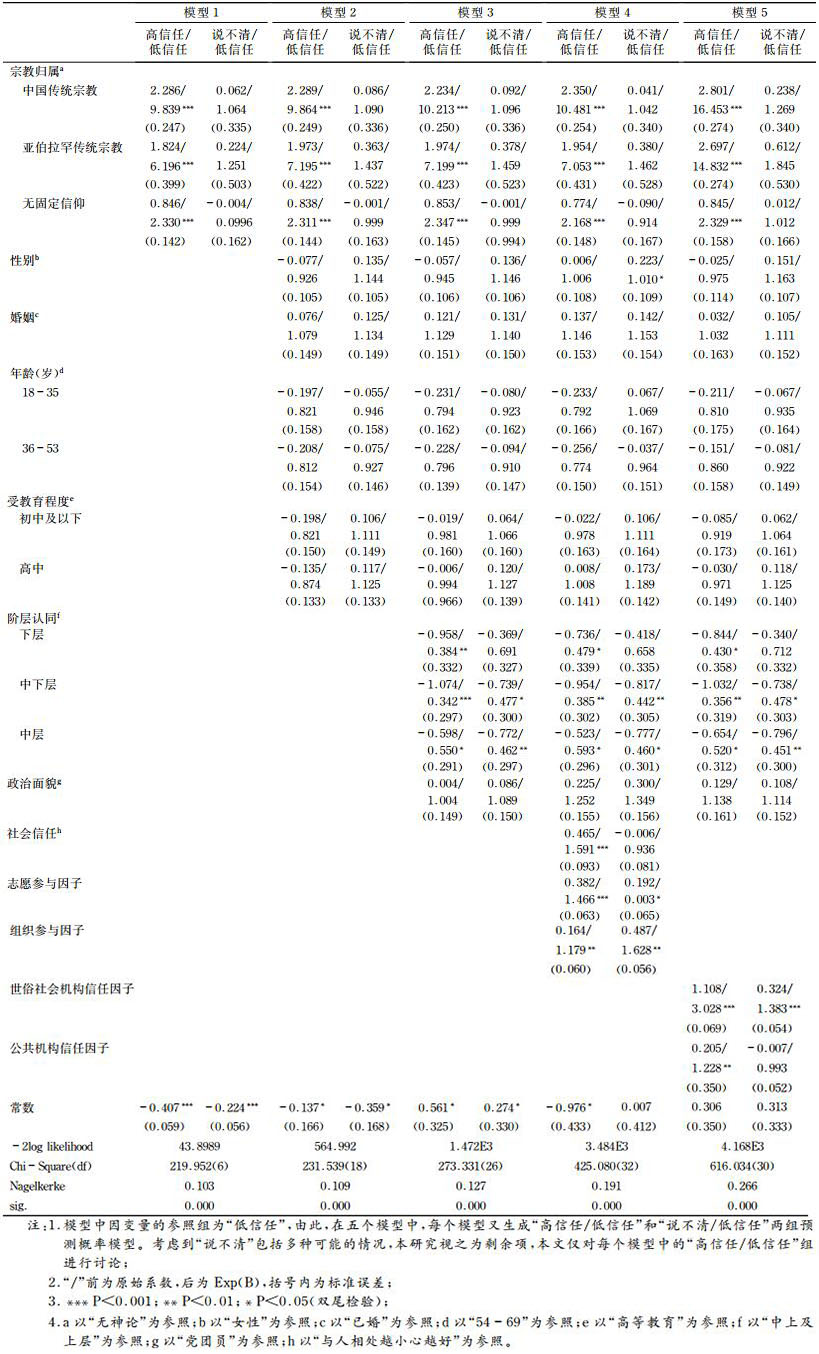

(二) 多变量分析为展现各变量对宗教组织信任的净相关影响,本文采用五个嵌套模型。模型1仅将宗教归属作为自变量,为基准模型;模型2在模型1的基础上加入性别、年龄、婚姻和受教育程度等人口学变量;模型3增加阶层和政治面貌等社会经济变量;模型4继续加入微观文化论的社会信任变量和宏观文化论的公共参与类变量;模型5在模型3的基础上加入其他机构信任,即公共机构信任因子与世俗社会机构信任因子等变量(结果见表 2)。

| 表 2 宗教组织信任多分类logistic回归表 |

在模型1中,各宗教归属的Exp(B)都在0.001水平上显著。这表明,以对宗教组织的低信任为参照,在控制了其它变量时,中国传统宗教信徒,亚伯拉罕传统宗教信徒以及“无固定信仰,偶尔拜拜神者”比无神论者选择高信任的发生比分别高8.839倍、5.196倍和1.330倍,这与频数分析基本一致。也就是说,中国传统宗教信徒对宗教组织的信任度最高,其次为亚伯拉罕传统宗教、“无固定信仰、偶尔拜拜神者”和无神论者。这支持假设2,且支持假设3中关于“制度宗教信仰者较无固定信仰者对宗教组织的信任度要高”的判断,但不支持亚伯拉罕传统宗教信仰者较中国传统宗教信仰者对宗教组织信任度高的推论。

模型2显示,人口学变量都不具统计显著性,而宗教归属的影响依然。同时,模型2似然比χ2比模型1高11.587,伪决定系数Pseudo R2(Negelkerke值)也仅从10.3%上升到10.9%。由此可以推论出,不同性别、婚姻、年龄和受教育程度在宗教组织信任方面无差异,这些显然不支持假设4、假设5和假设6。

在模型3中,仅宗教归属和阶层具有统计显著性,人口学变量、政治面貌及其它变量都不显著。模型3的似然比χ2较模型2高41.792,伪决定系数Pseudo R2(Negelkerke值)增加了1.8%;这与模型2较模型1的增幅要稍明显。这表明主观阶层认同对模型的拟合度有一定的提高效应,其社会意义为阶层认同对宗教组织信任具有实质影响。以对宗教组织的低信任为对照,在其它因素保持不变的情况下,主观阶层认同为下层者较中上及上层认同者对宗教组织持高信任态度的发生比低61.6%,中下层和中层的这一数据分别为65.8%和45%。即主观阶层认同为中上层和上层者最可能对宗教组织产生高信任,其次为中层认同者,再次为下层,最后为中下层。后两者有差别,但不甚明显。由此,本模型的数据不支持假设7。

模型4在模型3基础上增加了反映微观文化论的“社会信任”变量以及两个宏观文化论变量——“志愿参与因子”和“组织参与因子”,它们与宗教归属和阶层等都具统计显著性。从整个模型的解释能力来看,模型4的似然比χ2较模型3高出151.7499,伪决定系数Negelkerke值则增加了6.4%。这说明,“文化论”各变量对宗教组织信任有实质的影响。

从具体的数据看,社会信任的Exp(B)值为1.591,这意味着,以对宗教组织的低信任为参照,在其它因素保持不变的情况下,与认为“与人相处越小心越好”相比,认为“大多数人是可信任”的发生比可提高59.1%。“志愿参与因子”和“组织参与因子”的Exp(B)值分别为1.466和1.179。这就是说,以对宗教组织的低信任为参照,在其它因素保持不变的情况下,“志愿参与因子”平均提高一个标准差,高信任的发生比可提高46.6%,“组织参与因子”平均提高一个标准差,高信任的发生比可提高17.9%。由此,本模型的数据支持假设9的判断,即社会信任与社会参与对宗教组织信任有促进作用,并且主动志愿参与较被动的组织参与对提高宗教组织信任具有更明显的作用,

模型5在模型3基础上加入了“世俗社会机构信任因子”和“公共机构信任因子”后出现了以下变化:

第一,从整个模型来看,模型的拟合度有了显著提高。在前4个模型中,随着变量的逐渐加入,其伪决定系数缓慢增加,但模型5则较模型3高出了13.9%。同时,考虑到模型1中宗教归属对宗教组织信任影响的伪决定系数(0.103)。笔者认为,在所有的变量中,世俗机构信任因素与宗教归属两者对宗教组织信任的影响最为明显。另外,此两个因子的Exp(B)值表明,以对宗教组织的低信任为参照,在其它因素保持不变的情况下,“社会机构信任因子”平均提高一个标准差,对宗教组织持高信任的发生比要增加194.3%;“公共机构信任因子”平均提高一个标准差,对宗教组织持高信任的发生比则提高23.8%。由此可推断“社会机构信任因子”的影响更大。

第二,从各宗教归属的情况来看,中国传统宗教和亚伯拉罕传统宗教的Exp(B)出现了明显的提高。其意义是,在此模型中,以对宗教组织的低信任为参照,在控制了其它变量时,中国传统宗教信徒,亚伯拉罕传统宗教信徒以及“无固定信仰,偶尔拜拜神者”比无神论者选择高信任的发生比分别高15.453倍、13.832倍和1 329倍。虽然影响的次序没发生变化,但这可说明,信徒对宗教组织的信任除了受信仰因素影响外,在很大程度上还受到他们对社会机构和公共机构信任的态度影响。

综合看来,假设1、假设2、假设9和假设10获得支持,而其它假设则没有。具体来说,性别、婚姻、年龄、受教育程度和政治面貌都对宗教信任无影响,为此,假设4、假设5、假设6和假设8应完全放弃。假设7需重作表述:主观阶层认同为中上及上层者对宗教组织的信任度最高,接下依次为中层、中下层和下层认同者。

五、结论与讨论透过数据对假设的支持和不支持,有必要对宗教组织信任进行整体地深入分析。一方面,必须考虑中国人的宗教信仰特征,另一方面,不能就宗教论宗教,而应将其置于整个社会结构中讨论。唯有如此,才能从获取数据支持的假设中引发更深层次的思考,才能对有些未获得数据支持的假设进行“实然”分析。

(一) 宗教的结构性地位、信仰特征与宗教组织信任对于宗教组织信任必须辩证地看,如假设1所判断的那样,与其它机构信任相比,宗教组织信任处于一个较低水平。但若与之前类似的社会调查相比,上海民众对宗教组织持信任态度的比例也可说是处于一个较高的水平。11同时,考虑到样本中宣称有信仰者的人数比例为23.7%,而对宗教组织持高信任态度者的比例为34.4%,这些都可说明伴随着社会的逐步开放,民众对宗教也日趋包容。

1. 宗教的结构性“悬置”与信任的低水平及向好趋势

虽然本文未涉及机构信任的“绩效论”,但对任何一个信任客体来说,其社会作用和表现是影响人们态度形成的最重要原因之一。在传统中国,在儒家正统思想的影响和政治领域对宗教的严格管制下,制度性宗教被迫处于一个弱势的结构性地位,这严重制约了制度性宗教对世俗社会体制的直接影响。基于此,杨庆堃(2007:275)基本否认了宗教在中国传统社会中的结构性地位。李峰(2005)则认为宗教在当代中国社会结构中处于一种“悬置”状态,这与以前相比虽然有较大进步,但社会的不落地使宗教组织的自主性和社会性受到极大消弱,人们对它的全面了解乃至信任也就受到了一定限制。同时,随着社会的日益多元化、信教人数的增加以及国家对宗教事务管理的日趋法治化和合理化,各宗教组织社会功能的发挥空间也越来越大,其社会影响也逐渐为民众所感知。综合以上因素,才会出现了一方面是民众对宗教组织的低水平信任,另一方面也呈现日趋向好的宗教组织信任现状。

按此逻辑,接下来必然会得出假设5中关于“文革”后出生的世代群对宗教组织更信任的推论,但这并未获得相关数据的支持。本文认为,对此的解释还必须回到宗教议题。

2. “强信仰、弱宗教”信仰特征下世代群和阶层对宗教组织的信任

信仰与宗教既有联系,但也有实质的区别。信仰是与个体性、社会关系联系在一起的个体层面的主观体验(李峰,2005:44;李向平,2010:382),强调的是“一种精神结构,体现为某种人际行为态度,它们往往是自发形成的情绪、灵魂的敞开状态、作为与超越域相遇的前体验形式,并不具有客观的建制形式”(西美尔,1997:xix)。而宗教则是个体信仰表达的一种制度化方式,具有一定的组织建构。由此就形成了两种信仰方式:一是个体化的私人信仰表达,只关注个人的信仰认同,而不附着于某种宗教组织;另一种则是宗教化的信仰表达,信仰方式是通过某种制度化了的宗教组织来实现。后一种方式体现的是西方基督宗教的信仰模型;就中国人的信仰传统而言,私人化的信仰表达更为普遍。12

当将信仰与宗教进行区隔后,就可能会出现宗教性的高低或宗教皈依人数的多少与宗教组织信任并不完全一致的情况。如查尔斯(Chales,2010)对格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚的研究表明,这三个后社会主义国家就存在低宗教性但高宗教组织信任的情况。盖洛普公司2004年在欧洲的调查也显示,对宗教组织的高信任与宗教参与并不正相关(Or,2004)。当然,也会存在高宗教性与高信任、高宗教性与低信任、低宗教性与低信任等类型的社会。

这也许能较好地解释本文数据中所呈现的年龄和阶层的特征。就年龄而言,各种数据都表明,青年人对宗教的态度已基本跳出“科学—迷信”的二元思维,表现出更加宽容的态度,甚至皈依者也不乏少数。2000年全国大学生政治思想状况调查的结果显示,上海地区大学生信教者的比例为11.81%,另有53.29%的学生虽然不信仰宗教,但对宗教文化现象感兴趣(赵斌,2001)。这只能说明青年人会更客观地对待宗教,但未必就意味着对宗教组织有着更高的信任感。因为青年对待宗教的态度更多来自“无形宗教”对大学生的影响,他们将信仰看成是私人领域的事情(华桦,2009),“信仰而不归属;兴趣而不痴迷;文化而不神秘,凸现了大学生对待宗教现象的理性特征”(张金桃,2005);而且他们对权威抱有较强的怀疑态度。当私人化的信仰超过宗教化的信仰时,宗教热只能是私人化的信仰热,对信仰的态度和对宗教组织的态度就越可能出现分离,对宗教的包容与对宗教组织信任的不一致才能得以理解。

就阶层而言,假设7的理论依据在于科学主义和无神论教育的影响,但数据显然不支持这种判断。这表明,无神论教育体系对宗教组织信任的影响有限,在多元化的环境下,可能还受到其它因素的影响。

西方的研究表明,上层和中层更倾向于组织化或制度化的宗教及活动,因为他们更关注教义和神学思想,更愿参与教会组织的正式礼拜活动;而下层则更重视个人的宗教体验,更愿进行个人性的日常祈祷,更关注新兴宗教和巫术(Fukuyama,1961;Stark,1972)。中国当代社会亦有些类似,上层人士信仰的理性化色彩较下层强,更多关注精神的有效寄托,为此,他们更愿意通过组织化的宗教来表达自己的信仰。同时,由于社会经济地位的不同,下层民众对待宗教更可能表现出中国传统信仰中的神秘性和功利性等特征,他们更多追求一种功利性的即时需求,一切基于个人的需求。为此,他们的信仰多是私人化的表达,重视的是仪式而非内容,灵验而非委身。正如李向平(2010:435)所述:“中国知识分子的信仰重于哲学、意识形态层面;民间大众的信仰偏向于民间在多神甚至是怪力乱神和祖先崇拜。”这种信仰态度不仅见于信仰群体,而且弥散于整个社会。同时,由于受过更良好的教育,中层和上层对事物的判断更具客观性和理性化,而下层更易受外界影响。由此,从阶层的信仰及其对待宗教的态度特征的“实然”角度,而非仅是从无神论教育的“应然”角度,才能解释本文数据中显示的主观阶层认同与宗教组织信任间的负相关关系。

综合来说,由于信教者仅为少数群体,再加上文化传统影响,中国人信仰的特征以及宗教组织的社会功能有限等因素的影响,在所有机构信任中,民众对宗教组织的信任处于一个低位水平。但基于信教人数的增加和国家对宗教事务管理的合理化,民众对宗教的态度更加宽容,对宗教组织的信任也呈正向发展的态势。由于心理认同的原因,信教群体较非信教群体对宗教组织更信任。虽然青年的成长环境使其对宗教的态度更客观化和多元化,但他们对待宗教与信仰的包容态度难以转化为对宗教组织的高信任,为此,“文革”后与之前成长起来的民众在此方面并没明显的差异。由于阶层在对待宗教和信仰的差异,为此,中上及上层对宗教组织的信任度更高,其次为中层,最后是下层。人们对宗教组织的信任主要受社会原因的影响,为此,性别和婚姻对宗教组织不存在直接影响。由于无神论教育对宗教组织信任的影响有限,因此,受教育程度对之的影响也不显著。

(二) 作为机构信任的宗教组织信任作为一种社会机构,对宗教组织的信任也体现了一般机构信任的某些特征。前面的数据表明,强调机构信任外生性的“文化论”对宗教组织信任具有较好的解释力,不论是微观取向的社会信任,还是宏观取向的社会参与,与宗教组织信任都存在正相关关系。同时,还可做进一步的补充,与被动的组织参与相比,主动的志愿性参与对宗教组织信任的影响更大。因为志愿性的活动网络犹如一个“信任学校”,它能促进人们之间合作和互利互惠规范,更可能为了共同的利益而合作,公民参与网络还体现了以往合作的成功,可以把它作为一种具有文化内涵的模板,未来的合作在此基础之上进行(帕特南,2001:204),更重要的是,志愿性参与发展出来的是普遍信任,而非特殊信任,这种普遍信任会扩散到对一切合法组织的信任。为此,本研究接受假设9的判断。

假设10也得到了数据的完全支持。与假设推论的逻辑一致,除了结构分化程度较低的原因外,本文认为在宗教组织与公共机构信任的关系上还有两个影响因素:第一,机构信任程度实质是其合法性高低的问题。当官方承认了宗教的政治合法性,且民间信教人数增多,对宗教的态度更趋理性时,人们对宗教及其组织的社会合法性认同自然也会加强。同时,各种数据都表明,中国民众对公共机构保持强信任,这既与中国文化传统有关,也与总体性社会结构所形成的民众对政府和权威的依赖有关。这些都会使宗教组织信任与公共机构信任呈正相关的关系。第二,与西方国家与社会的二元对立模式不同,中国的社会转型是国家主动退出某些领域,同时积极培育社会发展的过程,双方更多是合作关系。为此,许多学者认为中国浮现的是更具法团主义色彩,而非多元主义特征的结构转型(张钟汝等,2009;陈家建,2010;吴建平,2012)。而这也可导致宗教组织信任与公共机构信任的正向发展。故结合分析结果,可将假设10重新作如下表述:对其他机构的信任是影响人们对宗教组织信任的最重要的原因之一,且社会机构信任较公共机构信任的影响更大。13

综上所述,可以将本文的结论进行如下归纳:宗教归属、社会信任、组织参与和其他机构信任对宗教组织信任的影响最大,阶层、社会参与也有一定的影响,而性别、年龄、受教育程度和政治面貌等则没有影响。

最后,本文无法合理解释假设3与数据之间的矛盾。数据的结果可以证明假设2——信教者较不信教者更信任宗教组织,也可支持假设3中关于制度宗教信仰者较无固定信仰者信任度更高的判断,但文中呈现出的中国传统宗教信仰者较亚伯拉罕传统宗教信仰者更信任宗教组织的数据特征与理论之间存在很大的隔阂。因为佛教和道教虽然具有制度形式,但它们“至少是对俗人而言,没有成为在社会学上的具有决定性意义的宗教团体通常没有社会性”(韦伯,1993:254),更多是作为私人精神慰藉或救赎而存在于社会的一种组织形式,它们长期缺乏公共性社会功能。同时,中国人的传统信仰表现出“一种扩散式的信仰方式……不太强调信仰群体或组织性格”(李向平,2010:264)。由此必然导致民众对中国传统制度宗教组织的信任不及有着宗教组织信仰特征的基督教。若一定要对数据给出解释,本文认为,原因之一可能源自样本中亚伯拉罕传统宗教信众所占的比例偏小。若数据没大问题,那么是否存在着民众将亚伯拉罕传统宗教仍视为“洋教”的可能?或者由于佛教和道教更多见诸于媒体,丑闻有报道,其慈善事迹等也有报告,普通民众由此形成较其他宗教更多的正面评价?

此外,在诸多变量的考虑中,文章对信徒的宗教性变量并未涉及,原因之一是此方面数据的缺失值过多,另一原因在于对中国人的宗教性测量手段和方法的困难。同时,受制于样本中某些数据的严重缺失,文中在诸如阶层等变量的测量方面也存在进一步深化的空间。这些问题和不足也正好开启以后研究的空间。简言之,作为一项初探性的研究,希望本文的方法和结论会起到抛砖引玉的作用。

注释:

1.参见:中国宗教概况,中国中央人民政府网站(http://www.gov.cn/test/2005-05/24/content_546.htm),2005-05-24.

2.参见:中国宗教状况,国家宗教事务局网站(http://www.sara.gov.cn/zwgk/17839.htm),2012-11-21.

3.参见:上海宗教简介,上海民族和宗教网(http://www.shmzw.gov.cn/gb/mzw/shzj/index.html),2012-05-24.

4.李利安,“当代中国宗教公众形象的构成要素及其相互关系”,人民网(http://sn.people.com.cn/GB/190202/190257/200245/12467545.html),2010-08-17。

5.也有的学者倾向于将此微观视角单列为信任研究的心理学取向(Newton and Norris, 2000)。

6.由于基督教、天主教和伊斯兰教都源自犹太圣经,而在犹太圣经中,亚伯拉罕是第一个与上帝进行对话的人,为此,这三种宗教又常被统称为亚伯拉罕宗教。中国传统宗教可分为制度宗教(佛教与道教)和分散性宗教(如民间宗教等)(杨庆堃,2007)。

7.由于问卷中未涉及宗教组织绩效方面的测量,故“绩效论”就不在本文的讨论之列。

8.本调查的总体以第六次全国人口普查的上海数据为依据,对18-69岁的上海市常住人口进行调查。样本中男女的比例分别为50.6%和49.4%,总体的比例分别为51.5%和48.5%。上海市统计局公布的年龄段分布为15-29岁的人数占全部的35.9%,30-44岁占33.7%,45-59岁占30.3%,60岁以上为15.1%,样本的数据依次为30.0%、31.6%、28.3%和12.2%,考虑到本调查的年龄限定,样本基本能较好地反映总体的情况。

9.通过信度分析,其Cronbach ɑ系数为0.878。分析时采用方差最大旋转(Varimax)法,KMO值为0.924,约67.54%的总方差可由此两个潜在因子解释。

10.通过信度分析,其Cronbach ɑ系数为0.861。该几项亦采用方差最大旋转(Varimax)法,KMO值为0.818,约65.55%的总方差可由此两个潜在因子解释。

11.社会价值观调查1990年和2007年的中国部分有宗教组织信任的调查项目。在1990年的调查中,对宗教组织表示“非常信任”和“比较信任”的比例合计4.7%;2007年的这一数据为22.4%。

12.第二次世界大战后,西方社会的宗教与信仰也出现了这种分离,西方社会学界所提出宗教的私人化(贝格尔,1991)、“无形的宗教”(卢克曼,2003)、“信仰但不归属”(Davie,1994)和“灵性社会学”等都是对这种现象的描述,但这与中国人信仰的私人化只是形式上的类似,两者有实质的区别。

13.这也提醒我们在探讨中国宗教问题时应慎重对待“世俗化”这一概念,西方的世俗化缘起于教会包裹公共机构和社会机构,随后是政教和社教的逐渐分离,而中国的情况则完全相反。

| [] |

阿尔蒙德, 加布里埃尔·A. 、西德尼·维巴. 2008. 公民文化——五个国家的政治态度和民主制[M]. 徐湘林, 等, 译. 北京: 东方出版社.

|

| [] |

贝格尔, 彼德. 1991. 神圣的帷幕——宗教社会学理论之要素[M]. 高师宁, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

陈家建. 2010. 法团主义与当代中国社会研究.

社会学研究(2): 30-43.

|

| [] |

冯仕政. 2004. 中国当前的信任危机与社会安全.

中国人民大学学报(2): 25-31.

|

| [] |

福山, 弗朗西斯. 1998. 信任——社会道德与繁荣的创造[M]. 李宛蓉, 译. 呼和浩特: 远方出版社.

|

| [] |

高师宁. 2011. 一支突起的异军——再议宗教社会学及其在中国的进展.

世界宗教文化(1): 26-31.

|

| [] |

何蓉, MenchenF. Carson. 2010. 当代中国宗教信仰与社会经济地位的初步考察.

世界宗教文化(6): 15-20.

|

| [] |

洪大用, 卢春天. 2011. 公众环境关心的多层分析.

社会学研究(6): 154-170.

|

| [] |

胡荣, 胡康, 温莹莹. 2011. 社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任.

社会学研究(1): 96-117.

|

| [] |

华桦. 2009. 中国青年和大学生信教现象研究综述.

理论观察(3): 129-132.

|

| [] |

李峰. 2005. 乡村基督教的组织特征及其社会结构性位秩. 上海: 复旦大学出版社.

|

| [] |

李向平. 2010. 信仰但不认同:当代中国信仰的社会学诠释. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

陆学艺. 2002. 当代中国社会阶层研究报告. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

卢克曼, 托马斯. 2003. 无形的宗教: 现代社会中的宗教问题[M]. 覃方明, 译. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

卢云峰. 2008. 超越基督教宗教社会学——兼论宗教市场理论在华人社会的适用性问题.

社会学研究(3): 81-97.

|

| [] |

洛文塔尔, 凯特. 2002. 宗教心理学简论[M]. 罗跃军, 译. 北京大学出版社.

|

| [] |

帕特南, 罗伯特D. 2001. 使民主运转起来[M]. 王列、赖海蓉, 译. 南昌: 江西人民出版社.

|

| [] |

邱建新. 2005. 信任文化的断裂. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

阮荣平, 王兵. 2011. 差序格局下的宗教信仰与信任:基于中国十城市的经验数据.

社会(4): 195-217.

|

| [] |

孙立平. 2004. 转型与断裂:改革以来中国社会结构的变迁. 北京: 清华大学出版社.

|

| [] |

特洛尔奇, 恩斯特. 2004. 基督教理论与现代[M]. 朱雁冰, 等, 译. 北京: 华夏出版社.

|

| [] |

托克维尔, 亚历山大. 2008. 论美国的民主[M]. 董果良, 译. 北京: 商务印书馆.

|

| [] |

王佳, 司徒剑萍. 2010. 当代中国社会的宗教信仰和人际信任.

世界宗教文化(4): 78-85.

|

| [] |

吴建平. 2012. 理解法团主义:兼论其在中国国家与社会关系研究中的适用性.

社会学研究(1): 174-198.

|

| [] |

韦伯, 马克斯. 1993. 儒教与道教[M]. 洪天富, 译. 南京: 江苏人民出版社.

|

| [] |

韦伯, 马克斯. 2011. 宗教社会学: 宗教与世界[M]. 康乐、简惠美, 译. 桂林: 广西师范大学出版社.

|

| [] |

西美尔, 乔治. 1997. 现代人与宗教[M]. 香港: 道风书社.

|

| [] |

杨庆堃. 2007. 中国社会中的宗教: 宗教的现代社会功能及其历史因素之研究[M]. 范丽珠, 译. 上海书店出版社.

|

| [] |

尤斯拉纳, 埃里克. 2006. 信任的道德基础[M]. 张敦敏, 译. 北京: 中国社会科学出版社.

|

| [] |

张金桃. 2005. 当今中国青年宗教现象的辩证思考.

华中农业大学学报(社会科学版)(2): 61-65.

|

| [] |

张钟汝, 范明林, 王拓涵. 2009. 国家法团主义视域下政府与非政府组织的互动关系研究.

社会(4): 167-194.

|

| [] |

赵斌. 2001. 对大学生宗教暧昧现象的透视.

东华大学学报(社会科学版)(6): 13-15.

|

| [] |

郑也夫. 2006. 信任论. 北京: 中国广播电视出版社.

|

| [] |

朱维群. 2011. 共产党员不能信仰宗教.

求是(24): 25-28.

|

| [] |

卓新平. 2001. 宗教在当代中国应有的自我意识和形象.

宗教文化(2): 37-38.

|

| [] |

Bourdieu Pierre. 1984. Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste. M.A.: Harvard University Press.

|

| [] |

Bruce Steve. 1995. The Truth About Religion in Britain.

Journal for the Scientific Study of Religion(4): 417-430.

|

| [] |

Chales Robia. 2010. Religiosity and Trust in Religious Institutions:Tales from the South Caucasus(Armenia, Azerbaijan, and Georgia).

Politics and Religion(3): 228-261.

|

| [] |

Chaves Mark. 1994. Secularization as Declining Religious Authority.

Social Forces(72): 749-74.

|

| [] |

Chen Chuansheng, Lee Shin-Ying, Stevenson Harold W.. 1995. Response Style and Cross-Cultural Comparisons of Rating Scales among East Asian and North American Students.

Psychological Science(6): 170-175.

|

| [] |

Cohen S.Martin. 1983. American Modernity and Jewish Identity. N.Y.: Tavistock.

|

| [] |

Citrin Jack, Donald Philp Green. 1986. Presidential Leadership and the Resurgence of Trust in Government.

British Journal of Political Science(16): 431-453.

|

| [] |

Davie Grace. 1994. Religion in Britain Since 1945:Believing without Belonging. Oxford: Wiley-Blackwell.

|

| [] |

Dobbelaere Karel. 1985. Secularization Theories and Sociological Paradigms:A Reformulation of the Private-Public Dichotomy and the Problem of Social Integration.

Sociological Analysis(46): 377-387.

|

| [] |

Eckstein Harry. 1966. Division and Cohesion in Democracy. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Eckstein Harry, Jr. Fleron Frederic J., Hoffmann Erik P., Reisinger William M.. 1998. Can Democracy Take Root in Post-Soviet Russia? Explorations in State-Society Relations. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

|

| [] |

Erikson Erik H.. 1968. Identity, Youth and Cirsis. New York: Norton.

|

| [] |

Fukuyama Yoshio. 1961. The Major Dimensions of Church Membership.

Review of Religious Research(4): 154-161.

|

| [] |

Garment Suzanne. 1991. Scandal: The Crisis of Mistrust in American Politics. New York: Random House.

|

| [] |

Greeley Andrew. 1989. Religious Changes in America. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.

|

| [] |

Hassan Riaz, Taghi Azadarmaki. 2003. Institutional Configurations and Trust in Religious Institutions in Muslim Societies.

Islamic Studies(42): 97-105.

|

| [] |

Hoffman P.John. 1998. Confidence in Religious Institutions and Secularization:Trends and Implications.

Review of Religious Research(39): 321-343.

|

| [] |

Kim Jibum, Sang-Wook Kim, Jeong-Han Kang. 2010. Confidence in Religious Leaders in Korea:A Research Note.

Journal for the Scientific Study of Religion(49): 320-327.

|

| [] |

Kleiman B.Michael, Nacy Ramsey, Lorella Pallazo. 1996. Public Confidence in Religious Leaders:A Perspective from Secularization Theory.

Review of Religious Research(38): 79-87.

|

| [] |

Mishler William, Richard Rose. 2001. What are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies.

Comparative Political Studies(34): 30-62.

|

| [] |

Newton, Kenneth and Pippa Norris. 2000. "Confidence in Public Institution: Faith, Culture or Performance?" In Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Counties? edited by Susan Pharr and Robert Putnam. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Niebuhr H.Richard. 1929. The Social Sources of Denominationalism. Cambridge, M.A.: Harvard University Press.

|

| [] |

Nye, Joseph S. Jr., Philip D. Zelikow, and David C. King. (eds. ) 1997. Why People Don't Trust Government. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Or, K. Y. Eunice. 2004. "Trust in Religious Institutions does not Convey to Church Attendance. "Christian Today(http://www.christiantoday.com/article/trust.in.religious.institutions.does.not.convey.to.church.attendance/1462.htm)

|

| [] |

Pyle E.Ralph. 2006. Trends in Religious Stratification: Have Religious Group Socioeconomic Distinctions Declined in Recent Decades?.

Sociology of Religious(67): 61-79.

|

| [] |

Roof C.Wade, William Mc-Kinney. 1987. American Mainline Religion:Its Changing Shape and Future. New Brunswick: Rutgers University Press.

|

| [] |

Rothstein Bo. 2003. Social Capital, Economic Growth and Quality of Government:The Causal Mechanism.

New Political Economy(8): 49-71.

|

| [] |

Schyns Peggy, Christel Koop. 2010. Political Distrust and Social Capital in Europe and the USA.

Social Indicators Research(96): 145-167.

|

| [] |

Seligman Adam B.. 1997. The Problem of Trust. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Smith W.Tom. 1992. The Polls:Poll Trends, Religious Beliefs and Behaviors and the Televangelist Scandal of 1987-1988.

Public Opinion Quarterly(56): 360-380.

|

| [] |

Sonmmerville C.John. 1998. Secular Society/Religious Population:Our Tacit Rules for Using the Term 'Secularization'.

Journal for the Scientific Study of Religion(37): 249-253.

|

| [] |

Stark, Rodney. 1972. "The Economics of Piety: Religious Commitment and Social Class. "In Issues in Social Inequality, edited by Thielbar, W. Gerald and D. Feldman Saul. Boston: Little, Brown.

|

| [] |

Stark Rodney, William Sims Bainbridge. 1985. The Future of Religion:Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley: University of California Press.

|

| [] |

Stolzenberg Ross, Mary Blair-Loy, Linda Waite. 1995. Religious Participation over the Early Life Course:Age and Family Life Cycles Effects on Church Membership.

American Sociological Review(60): 94-114.

|

| [] |

Tschannen Oliver. 1994. Sociological Controversies in Perspective.

Review of Religious Research(36): 76-86.

|

| [] |

Wilson R. Bryan. 1982. Religion in Sociological Perspective. Oxford: Oxford University Press.

|

| [] |

Wilson, R. Bryan. 1985. "Secularization: The Inherited Model. "In The Sacred in a Secular Age Toward Revision in the Scientific Study of Religion, edited by Philip Hammond. Berkeley: University of Caledonia Press.

|

| [] |

Xie Yu. 1989. Structural Equation Models for Ordinal Variables.

Sociological Methods and Research(17): 325-352.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33