ZOU Yuchun, Institute of Sociology of the Chinese Academy of Social Sciences;

GAO Xiang, Department of Sociology, School of Social Sciences, Tsinghua University.

作为一种对他人可能发生的某种行为的积极预期,信任在现代生活中具有无可替代的作用(邹宇春等,2012),它让行动者之间的合作成为可能,是社会秩序的源泉,具有社会润滑剂的作用。信任一般被划分为特殊信任和普遍信任,前者存在于面对面互动的个体之间,较易被理解和观测到,受到广泛关注,而后者作为对陌生人的信任,因间接发生于互动者之间,其形成机制不容易被理解,导致相关研究略显不足(Uslaner,2002)。随着现代社会个体生活半径的急剧扩大,个体的日常生活和工作涉及越来越多的陌生人(Offe,1999),个体对陌生人的信任状况对其行动乃至整个社会结构产生极大影响,因此,加强有关普遍信任的研究显得非常急迫。普遍信任程度的差异及影响机制更是成为研究的重点,其结果可为实施促进普遍信任的相关政策提供理论和经验的指导(Bjrnskov,2007)。

从当前有关普遍信任差异的研究看,国外大多集中于跨国或跨地区普遍信任的差异比较,同时也关注区域内个体层面普遍信任的不同。对于引起这些差异的原因,研究者因研究视角不同而各有侧重:一方面,有人认为是一些宏观因素——比如文化、制度、道德或地区经济等影响了普遍信任的形成(Doney, et al., 1998;Uslaner,2002);另一方面,也有人从微观层面强调个人特质、遗传、心理因素和个人资源等造成普遍信任差异(Bouchard and Loehlin, 2001;Glaeser, et al., 2000;Sturgis, et al., 2010)。

这两种不同类型的解释都存在不足,前者无法解释个体间的不同,后者很难解释地区或国家间的差异,它们都分割了普遍信任的差异研究,缺乏系统性。笔者认为,这两类不同层次的解释并非完全互斥和无法统一,比如,宏观层次研究发现的地区经济因素在一定程度上表明了一个地区能够提供给当地居民的公共资源情况,微观层次研究提到的个人资源因素决定了个体拥有或可借用的物质资源和精神支持,这意味着,两类因素对普遍信任的影响机制可能有相同之处,即资源的多寡会影响普遍信任。鉴于许多研究均认为,个人抵抗风险能力的强弱影响了信任的强度(王绍光、刘欣,2002;Delhey and Newton, 2005;Bjornskov,2007),而抗风险能力受制于自身能够使用的资源(Giddens,1991;Luhmann,1993),本研究尝试从“资源影响信任”的视角提出“资源因素论”,强调“可动用或拥有资源的多寡”是解释不同层面普遍信任差异的重要因素之一。

从这一理论脉络看,当前中国有关普遍信任的研究主要有两点不足。第一,很少有研究关注不同地区间的居民是否有普遍信任的差异。国外有学者对此做过实证研究(Putnam, et al., 1994),而在中国,居民的普遍信任是否存在地区差异,以及这种差异是否是由于地区的宏观资源不同而引起都尚未可知。第二,除了区域间的普遍信任差异,同一个区域居民的普遍信任是否因为微观资源的不同同样存在差异也需要多加研究。微观层面个人能够利用的资源分为可拥有资源和可借用资源,当前的研究大多集中于个体“拥有”的个人资源如何影响普遍信任,忽视了个人可“借用”资源(如社会资本)对普遍信任的影响。

因此,本研究在梳理之前研究的基础上,尝试把城镇居民普遍信任的差异分解为区域间和区域内的差异,用“资源因素论”解释普遍信任差异的形成,并使用中国综合调查数据(CGSS2003)加以验证,希望回答两个问题:第一,如果将中国划分为东、中、西三个地区,城镇居民的普遍信任是否存在区域差异?如果有,宏观层面上的地区公共资源的不同是否是区域差异形成的机制之一?第二,在各区域内部,个人拥有的资源与可借用的资源(社会资本)是否会影响区域内城镇居民普遍信任度的差异?

一、普遍信任作为信任的一种,普遍信任是指个体对陌生人持有的信任,是个体对关系疏远或不认识之人持有的积极性预期。相对于特殊信任,普遍信任在现代社会中的地位越来越重要。1这主要是因为,随着社会流动的加强和劳动分工的细化,角色分割和人际沟通也会迅猛增长。地域性流动、移民文化、种族和宗教的相互融合等社会现象作为外在社会因素,造成个体多样化的观点以及丰富的生活经历和信息。这些因素综合在一起,促使个体更容易产生一种抽象而广泛的信任,这种信任对那些不涉及紧密关系的社会场合非常适用(Eckstein,1988)。也正因如此,发生于亲密关系和团体内部的特殊信任开始减少,而稀疏和具有更大覆盖面的普遍信任开始增加(Stolle,2002)。可以说,随着社会结构的分化和人口的增多,人与人之间的关系将变得疏远,个体对他者建立在情感基础上的信任将逐渐减少(Lewis and Weigert, 1985),不熟悉的人在个体生活中的比例逐渐加大,对这部分人持有的信任状况对社会稳定和团结的影响也随之增强。

除了相对作用的明显上升,普遍信任应得到更多关注的另一个原因是,它在社会和政治领域都具有非常重要的作用。虽然在经济领域,有许多制度(如市场机制、合同等)可以促成合作和团结,一系列公有或私有的制度性机构(如银行,信用社,司法机关等)也可限制投机行为的发生,一些民间非正式的道德约束机制也能通过负疚或减损名誉等方式产生作用,但普遍信任仍然是促进经济发展的重要元素(Zak and Knack, 2001);在社会领域,等级制的社会结构和义务性的关系可确保一些社会合作成为可能,家庭关系、特殊信任、互惠关系和规范等也都可促成合作,但普遍信任更有利于生活的多样化、培育社会的宽容度和增强民众对他者的接受度;在政治领域,普遍信任能够推动市民积极参与社会和政治团体,更容易发动公民活动(Stolle,2002)。普遍信任的存在,使个体的社会生活变得更加丰富、愉快和充满信心,它不具有特殊信任对组外人的排他性,更有利于个体间的合作和社会整合(Uslane,2002)。福山(Fukuyama,2001)也认为,只有当社会的“信任半径”不再局限于家族和熟人信任的圈子而扩展到普遍信任时,才能有更好的经济发展。因此,在现代社会,深入研究普遍信任很有必要,在一定程度上将有助于了解整个社会的稳定性和繁荣度(Inglehart,1999),为相关研究和政策制定提供参考。

二、关于普遍信任地区差异的研究国外有研究发现,不同地域具有不同程度的普遍信任(Marschall and Stolle, 2004)。比如,普特南等(Putnam, et al., 1994)发现,意大利北部地区的民众比南部地区拥有更高的信任度。另有研究发现,普遍信任在美洲的北部地区高于中部和南部,欧洲的西部地区高于东部(Delhey and Newton, 2005),加拿大的中部省份最高,西部和东部沿海省份逐渐下降(Kazemipur,2006)。可见,普遍信任作为个体对他人行为的一种预期,理应会因地域差异而不同。

有关中国不同地区在普遍信任方面是否存在差异,以及为何会有差异的学术研究并不多见。张维迎和柯荣住(2003)对中国31个省市做了信任的比较分析,但他们关注的是商业领域的信任,并未涉及普遍信任; 王绍光和刘欣(2002)发现,城市居民的普遍信任在不同城市存在显著差异,但受到数据限制,他们只对4个城市(上海、天津、武汉和深圳)的普遍信任做了简单的卡方差异显著性比较,结论不足以推广到全国范围内的城市居民;赵文龙和冯渊(2010)对普遍信任的地区差异做了全国范围的比较,他们虽将中国各省分成了东、中、西三部分,却并未在假设验证中提及中部地区的普遍信任情况, 东西部的比较也仅为描述统计。

在关于普遍信任地区差异的影响机制上,首先,部分研究认为,文化、制度、道德或地区经济等宏观因素影响了普遍信任的形成。社会文化理论认为,不同的文化环境能产生不同的信任,阿尔蒙特和弗巴(Almond and Verba, 1963)通过对5个国家的调查发现,不同社会能够形成不同政治文化,而这种政治文化会产生不同的信任;制度学派认为,制度是信任产生的原因之一,卢曼(Luhmann,1993)强调外在的法律法规等惩治或预防的机制能够降低社会交往的复杂性,从而提高人际信任;道德基础论认为,道德是信任的基础,尤斯拉纳(Uslaner,2002)通过对美国社会的普遍信任分析指出,平均主义、宗教信仰和乐观主义是信任的根源。此外,很多研究也发现,地区或国家的经济发展水平和内部经济发展不平等程度等也会对普遍信任差异产生影响(Delhey and Newton, 2005;Nannestad,2008)。其次,从微观因素出发,认知理论强调,个人的认知建立在以往的经历积累上,而信任作为一种认识,是通过自身或者他人的经历慢慢习得的。其他研究进一步发现,成年后可接触到的信息和知识,甚至他人的生活经历都会因为改变个体的认知而影响信任,个体在与他人的直接或间接互动中,能够不断学习并调整对他者的判断(Dodgson,1993;Lewis and Weigert, 1985)。山岸等(Yamagishi, et al., 1999)认为,这种认知能力培养了个人的社会智慧(social intelligence),而这种智慧对于识别对方的可信任程度非常重要。此外,个人经过后天努力获得的个人资源,比如教育、收入等,也被发现会对普遍信任产生影响(Bjornskov,2007)。

可见,从不同理论视角出发,就会对影响信任的因素持有不同的观点。前一类因素揭示信任形成中受到哪些宏观结构因素的影响,在一定程度上解释了不同社会结构下或地区间的信任差异,但无法解释为何在相同结构下的个体会有不同程度的信任;后一类因素,在一定程度上可以用来解释社会内部个体的信任差异,但却忽视了个体所嵌入的外部环境对其信任的影响(王绍光、刘欣,2002)。

鉴于此,有研究者跳出宏观与微观的分界,指出信任是理性决策的结果(Coleman,1986),即,个体做出的信任一定是发生在对自身利益进行权衡比较的情况下。换言之,是否赋予对方信任,取决于自身对失信所带来的风险的抗拒能力的评估。吉登斯(Giddens,1991)认为,个体占有的资源越多,越具有更加开放、乐观和自在的人生态度,从而增加对他人的信任,而缺乏资源的人则不易产生信任。王绍光和刘欣(2002:31)也认为,“潜在损失的绝对值在潜在受损者所拥有的总资源中占有多大比重”决定了信任程度。卢曼(Luhmann,1993)提出“灾难线”(Disaster Threshold)的概念,并指出,对个体而言,他人失信的潜在损失可能是灾难性的。每个人都有一条承受风险的底线,若带来的损失超出了承受能力,个体则会选择不信任。而灾难线(即风险承受能力)的高低与个人可利用的资源多寡有关,个体掌握的资源越少,其“灾难线”越低,风险承受力也越弱,就越不愿意冒险信任别人,反之亦然。

因此,在对信任差异的解释上,虽然存在宏观和微观的视野分界,但两者实际上有内在统一性。前文已提及,普遍信任即为对陌生人的信任,即便没有接触或者没有特别的指向,个体也会对具有“陌生”标签的人群进行信任评估。本研究认为,在众多影响评估的因素中,个体能够获得资源的多寡可在宏观层面和微观层面解释普遍信任何以会产生差异。资源可分为两种,一种是从社会制度结构获取的公共资源,另一种是个体通过自身努力占有或借用的个体资源。前者具有制度性,是由社会结构提供给个体,供其无偿或有偿使用(Berggren and Jordahl, 2006),有利于改善个体的行动和生活状态。而后者是个体自身可动用的资源,可供其支配以实现自身的行动目的。进一步说,一个地区或国家能够给其居民提供什么公共资源,以及个体通过自身努力能够利用怎样的资源,都将对其普遍信任产生影响。因此,本研究尝试整合现有的理论解释,从“资源因素论”的角度解释中国城镇居民普遍信任的区域间差异(“公共资源”视角)及区域内差异(“个人资源”视角),以期对政策决策者及相关研究者更为清晰地认识和预测不同地区的社会发展脉络、民众行为和处事方式有所借鉴。

三、研究假设在前文基础上,本研究提出了3个假设。假设1检验不同地区居民是否会因为地区公共资源的不同而在普遍信任上存在差异,假设2和假设3检验不同地区内部居民的普遍信任是否受到个体资源影响。

在分析地区或国家的普遍信任差异时,多数研究发现地区经济起着非常重要的作用。地区经济水平越高,说明居民越富裕,也越有能力承担风险去相信陌生人(Bjrnskov,2007)。也有研究发现,人均GDP与信任显著相关(Delhey and Newton, 2005a;Knack and Keefer, 1997;Zak and Knack, 2001),即,经济水平越高的国家或地区,普遍信任水平越高。他们的研究表明,经济发展水平对该地区居民的普遍信任水平有非常重要的影响。一个国家或地区的经济水平,决定了居民能够获取公共资源的空间的大小。公共资源作为一种制度化的财富资源,可以减少居民在误信时受到的伤害,使他们具有更高的信任(Berggren and Jordahl, 2006)。一个地区能为其居民提供的公共资源多寡理应会影响该区居民的普遍信任水平。

已有研究证明,地区经济发展水平和公共资源之间存在紧密的正向关系(Randolph, et al., 1996;李敏纳,2009),地区的经济水平反映了居民可从公共服务中获得的公共资源和信息的水平。发达的地区经济不仅为居民提供更频繁地接触陌生人的机会,也为居民对抗背信风险提供了更多的公共服务资源。鉴于当前有关中国地区间居民普遍信任的研究非常薄弱,本研究提出,中国城镇居民的普遍信任存在地区差异,其缘于不同地区可提供的公共资源存在差异。比如,东部、中部和西部人均GDP的不同,2普遍信任度也相应不同,因此提出如下假设:

假设1:城镇居民的普遍信任存在地区差异,公共资源水平越高,普遍信任水平越高。亦即,中国的东、中、西三个地区,普遍信任的程度从高到低应为东部、中部和西部。

个体资源分为可拥有资源(如教育程度、收入等)和可借用资源(即社会资本)(Lin,2001)。当前的研究大多集中在个体“拥有”的个人资源如何影响普遍信任上,忽视了个人可“借用”的社会资本对普遍信任的影响,因此,分析普遍信任在区域间的差异时,本研究认为还应该进一步剖析两种不同的个体资源如何影响地域内部的普遍信任差异。

个体的可拥有资源是指所有权归个体的资源。它能够为个体自由使用和支配,使用后无需偿还。而社会经济地位(Socioeconomic Status)是常被用来衡量个体拥有的物质、社会和文化等资源优势的综合指标(Brooks, et al., 2011),由个体的收入和教育水平估算得到,其中,收入代表经济地位,教育代表社会地位。以往研究表明,由于信任有风险,那些有更多资源应对危机的人更容易被信任。收入作为一种经济资源,可对个体的信任起促进作用,收入越高,个体具有越高的抗风险能力,从而持有更高水平的信任度(Knack and Keefer, 1997);同时,教育使个体有更广阔的知识面和认知视野,具有更高的容忍度和判断力,更容易对他者持有信任(Knack and Zak, 2001)。由此,本研究认为,个体的社会经济地位对普遍信任具有正向影响。

由于社会资本与信任的关系存在争议,3有关社会资本是否和如何影响普遍信任的研究非常少见。本研究认为,作为资源的一种,社会资本其实为解释个体普遍信任的形成提供了很好的研究视角。布迪厄(Bourdieu,1986)最早指出,社会资本是潜在或实在资源的集合体,这种累积性的资源是个体通过长期存在和具有内部相互认可的制度化关系的社会网络获得。换句话说,个体通过拥有某组织的成员身份进而获得某种声望,最终可获得来自集体的资源支持。他还认为,社会资本的多少取决于个体可动员的社会网络的规模以及组成社会网络的成员所拥有的经济、文化或象征性资源的容量。社会关系网络是因个体或集体有目的或无意识地投资那些近期或远期会带来利益的社会关系而形成的。相关研究进一步提出,社会资本是嵌入在社会网络中,可由行为者获得并借用的社会资源(Flap and Volker, 2004;Lin,2001)。林南(Lin,2001)强调,社会资本的使用是个体动员并借用构成网络的其他人(Contacts)的资源以完成个体行为目标的过程。个体只能借用社会资本,但没有所有权。在借用社会资本以实现行为目的后,个体需要以某种方式偿还使用过的社会资本。因此,作为嵌入在个体社会网络内的各项可借用资源的总和(邹宇春,2011),社会资本理应会对个体的普遍信任产生正向影响。由此得出如下假设:

假设2:个体的可拥有资源(社会经济地位)和可借用资源(社会资本)越高,普遍信任的程度越高。

虽然两种个体资源均可能对居民的普遍信任产生影响,但鉴于个体对两者具有不同的使用权限,它们对普遍信任的影响也可能存在不同。社会经济地位资源属于个体自己,能够直接使用,社会资本属于他人,使用后需要偿还。林南(Lin,2001)认为,对个人的潜在功能而言,无论在质上还是量上,社会资本都超过个人可拥有的资源。不过,社会资本的优越性是否体现在对普遍信任的影响上却不得而知。有研究提出,在社会资本产生回报的同时,个体还可能受到其他因素影响,且在某些情境下,其他因素对个体的帮助可能要大于社会资本(赵延东、风笑天,2000)。比如,倪志伟和桑德斯(Nee and Sanders, 2001)发现,高教育程度且有丰富存款的移民更多依靠自身的人力资本和金融资本融入主流文化,社会资本只起辅助作用。而对于能够融入主流文化的个体来说,他们对社会上大多数陌生人也会持有较高的信任。这意味着,拥有丰富自有资源的个体相对来说更少受到社会资本的影响,或者说,在较丰富地“拥有资源”时,个体更愿意动用自己所拥有的资源实现行为目标。鉴于居民的收入、教育等均受到地区经济的正向影响,本研究认为,在经济发达的地区,个体拥有的个人资源比较丰富,他们自身拥有的资本对其普遍信任的形成具有更强的作用;反之,地区经济贫乏的地区,个体自身拥有的资源也相对贫乏,个体的普遍信任更容易受到其社会资本的影响。

因此,本研究认为,在外部资源(如公共资源)丰富的地区,个人拥有资源对普遍信任的影响力要大于社会资本,反之,当外部资源贫乏时,个体的普遍信任更易受到其借用资源(即社会资本)的影响,由此提出如下假设:

假设3:社会经济地位和社会资本对普遍信任的作用强度不同。在公共资源丰富的东部地区,社会经济地位的作用大于社会资本;在公共资源相对较低的西部,社会资本的作用相对更大。

四、数据、变量和分析模型 (一) 数据本研究以2003年的中国综合社会调查(CGSS2003)的数据为主。该数据覆盖了除港、澳、台、藏、青、宁之外的全国28个省、直辖市和自治区。调查采用PPS抽样,从省级单位到社区,再在每个社区以系统抽样方式抽取10户,最后每户抽取1人作为调查对象。调查对象为18-69岁的城镇成年人,共抽取5 900人,实际完成问卷5 894份。

(二) 变量所有模型中的因变量均为城镇居民的普遍信任。本研究将原有的信任选项合并,转换为二分变量(绝大多数可信、多数可信、可信与不可信各半=1;绝大多数不可信、大多数不可信=0)。在分析普遍信任的地区差异时,本研究将所有省市区分成东部地区、中部地区和西部地区,4重新生成“地区”变量,并转化为相应虚拟变量,作为自变量进入分析模型。5

在分析社会资本对普遍信任的影响时,自变量是职业网社会资本因子。作为社会资本的主要维度,职业网社会资本代表了嵌入在个体社会网络内的异质性资源,可为个体的行动提供情感性和工具性的支持(邹宇春、敖丹,2011)。职业网社会资本是通过林南和杜敏(Lin and Dumin, 1986)提出的定位法(Position Generator)实现测量。这个方法要求受访者在一个按职业得分排序、能代表不同层次社会资源的职业列表中,选择自己是否有认识的人从事这个职业,同时询问这些人的年龄、关系类型和职位等情况,得到的网络称之为职业网(邹宇春等,2012)。在对各职业权力赋值后(尉建文、赵延东,2011),本研究将3个职业网资本指标(职业网广度、职业网网顶和职业网网距)通过因子分析(采用主成分分析法和方差极大旋转法)得到一个职业网社会资本因子。在分析个人拥有资源对普遍信任的影响时,鉴于个人的社会经济地位是衡量其知识、财富等的常用指标,本研究通过对教育年限和月收入做因子分析,得到个人的社会经济地位因子来测量个人拥有资源的情况。6两类分析均采用Logistic回归模型,并对因变量标准化。

此外,根据以往的文献,笔者在模型中加入了以下控制变量:性别、年龄、年龄二次项、婚姻状态(已婚=1)、政治资源(党员=1)、居住时间和迁移次数。表 1列出了原始数据的样本描述统计结果。

| 表 1 样本情况描述 |

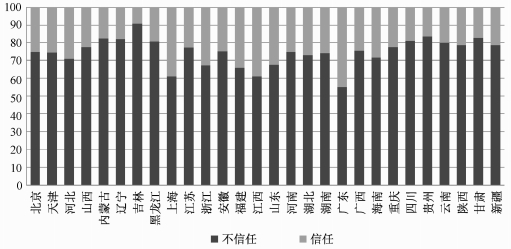

首先,在建立模型验证城镇居民的普遍信任是否存在地区差异之前,笔者绘制了各省市区城镇居民的普遍信任分布情况图。如图 1所示,东部地区的省份呈现出较高的普遍信任水平,中部次之,西部最低。作为东部省份的上海,认为大多数人可以信任的居民达到30%;在中部省份的河南,这一比例是25.4%;而在属于西部地区的四川,这一比例是18.8%。

|

图 1 各省市城镇居民普遍信任分布情况图(%) |

接下来,笔者将验证这些地区差异在控制了一些重要的变量后是否统计显著。在表 2的模型1中,因变量为“信任”(二分变量,信任=1,不信任=0),解释自变量是“地区”(东部、中部和西部)。在对因变量标准化后,可以直接比较各地区的普遍信任的相对强弱程度。统计结果显示,假设1得到证实,即城镇居民的普遍信任存在地区差异,公共资源水平越高的地区,普遍信任越高。从标准化后的结果看,中部和西部的信任度都低于东部。其中,中部的普遍信任度低了0.305个标准差,西部低了0.561个标准差。为检验此模型的稳健性,本研究使用多重填补法(Multiple Imputation,MI)对缺省值进行了处理(Rubin, 1987, 1996)。模型2显示,基于全部样本的数据分析结果与基于有效样本的分析结果基本相同。

| 表 2 东部、中部、西部城镇居民普遍信任的差异分析 |

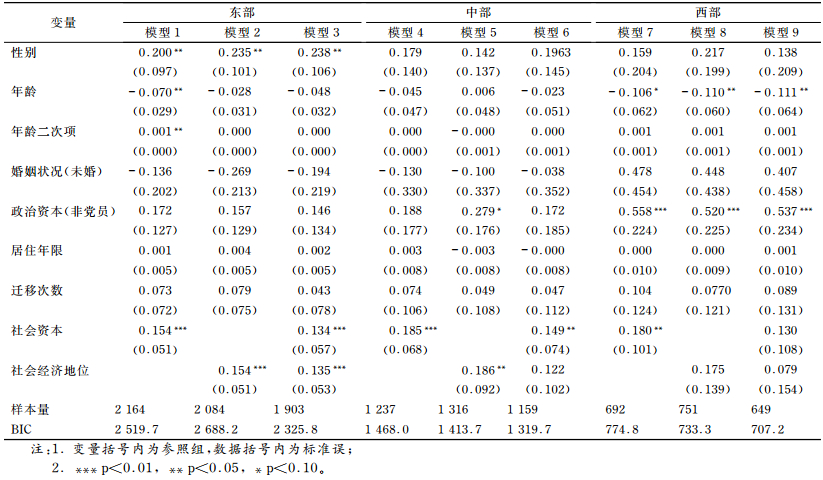

在假设1,即,城镇居民的普遍信任程度与宏观资源水平呈正相关得到证实后,接下来验证个体的资源因素对区域内部城镇居民普遍信任的影响(见表 3)。7

| 表 3 个体资源对东部、中部、西部地区城镇居民普遍信任的影响及其比较 |

首先,表 3中的三个模型(模型1、4、7)用来检验个人可借用的资源即社会资本对普遍信任的作用。研究发现,在不同区域内,职业网社会资本与普遍信任都呈现正相关且统计显著,社会资本对不同地区内的普遍信任明显的促进作用。

其次,表 3中的三个模型(模型2、5、8)验证个人所拥有的资源(用社会经济地位来测量)对普遍信任的影响。结果显示,社会经济地位在东部和中部与普遍信任显著正相关,在西部地区有影响但并不显著,假设2得到部分证实。

另外一个有趣的发现是,与东部和中部相比,西部地区的政治资本(是否党员)与普遍信任有很强的正相关。进一步分析显示,在西部地区,政治资本在经济社会地位对普遍信任的影响中发挥了调节作用。8也即,在经济不发达地区,社会经济地位对普遍信任的影响通过党员身份产生,这表明政治资本对维护西部的社会稳定能发挥重要作用。9

最后,笔者将两个自变量放在一个模型中来检验假设3,即,社会经济地位和社会资本对普遍信任的相对影响力。从表 3中的三个模型(模型3、6、9)的结果可以看到,东部地区的社会资本和社会经济地位都显著,但社会资本作用稍弱于社会经济地位的作用;中部地区的社会资本作用大于社会经济地位,但社会经济地位不显著;西部地区的社会资本作用大于社会经济地位,但两者都不显著,而政治资本的作用非常显著。假设3得到部分证实。

六、总结与讨论随着普遍信任在社会及个人发展中起着越来越重要的作用,有关普遍信任现状的研究有待进一步加强。及时了解处于不同区域间的居民以及区域内的居民是否存在普遍信任差异,哪种因素影响这些差异的形成,对培育社会的普遍信任和协调各区域的发展具有关键作用。不过,由于对影响普遍信任生成的因素并未形成一致看法,立足于宏观层面与微观层面两类因素的研究也各执一词,导致区域间及区域内的普遍信任差异研究也存在不足,尤其是在中国情境下。

根据以往研究,本文认为,行动者占据各类资源的多少会影响其对他者的判断力和对抗拒风险的能力,进而影响普遍信任。为此,本研究在整合已有理论解释的基础上,提出从资源因素论出发,发掘影响地区间普遍信任的公共资源因素以及区域内普遍信任差异的个体资源因素及其两者之间的互动,这为分析普遍信任提供了相对统一的理论视角和更全面的分析框架。

以此为基础,本研究在对中国东部、中部和西部城镇居民的普遍信任程度进行比较分析后发现,城镇居民的普遍信任程度从高到低排序依次为东部、中部、西部,这和三个地区的公共资源获取量的排序一致,这一发现验证了不同地区的城镇居民的普遍信任度确实会随着公共资源的多少发生变化,公共资源多的地区,个体的普遍信任也相对较高。

本研究还发现,个体资源(包括个人拥有的资源和个人借用的资源)对普遍信任存在积极影响,而且,这种影响会因公共资源的不同而发生变化。其具体机制表现为,在公共资源相对丰富的地区,城镇居民自身拥有的经济、教育等资源对其普遍信任的影响要强于其社会资本的影响,反之,社会资本的作用更大。由此可见,个体普遍信任的形成机制较为复杂,两类因素并非独立对普遍信任产生影响,不同水平的公共资源会影响个体资源对普遍信任的作用强度。研究个体的普遍信任时,有必要综合考虑区域间层面和区域内层面两类资源因素。

这个发现也为理解个体拥有的经济教育资源和个体借用的社会资本之关系提供参考。从格兰诺维特(Granovetter,1985)提出在研究个体的经济行为时应考虑其嵌入的社会网络环境开始,社会资本概念便被引入经济领域,成为研究个体行为的变量之一,但作为一种嵌入在社会网络内的可供个体借用或动员的社会资源,在个体的某种观念或认知判断的形成中,社会资本是否比个体拥有的经济社会资源具有更重要的作用却不得而知。本研究的发现说明,社会资本与经济、教育等资源的作用在不同情况下会有所变化。

注释:

1. 普遍信任,并非指普遍性的信任,而是相对于在个体生活世界里占大多数、不太熟悉和普遍性的人群而言。特殊信任是指对个体生活世界里比较特别的人群,如家人、亲属、邻居或其他相对比较熟悉的人的信任。两者的主要差别在于施信者对受信者的熟悉程度,即信息掌握程度(邹宇春等,2012)。当个体对某个陌生人的了解程度加深,普遍信任就会变成特殊信任。普遍信任和特殊信任的差别不同于帕森斯提出的评判变项(普遍主义和特殊主义)。在分析社会行动的影响因素时,帕森斯从价值取向的角度提出了五项主导变量,其中一项为评判变项。该变项包括普遍主义和特殊主义,前者指行动者与所有人互动时采用同样的规范性标准,后者则指行动者根据不同的对象采用不同的行动标准。这对变项对于理解人与人之间的互动很有帮助,但却不能完全用来解释普遍信任和特殊信任的差异。首先,本研究中的“信任”是一种预期,并非行动,但这些变项却都是用来解释行动的。其次,对于施动者A与受动者B,普遍主义和特殊主义可能会同时影响A对B的行动,但只会有一类信任是A给予B。

2. 由于本研究使用的是CGSS2003数据,故依据2003年《中国统计年鉴》,三个地区在人均GDP的排序为:东部最高,中部次之,西部第三。

3. 具体讨论参见:邹宇春等(2012)。

4. 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南和广西;中部地区包括吉林、黑龙江、山西、内蒙古、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃和新疆。具体参见:“东部、中部、西部地区的划分”,《民族团结》,2000(1):1。

5. 地区经济发展水平指标不能等同于地区公共资源的获取量,但前者的确是衡量后者的重要指标。在前人已经证明地区经济发展水平和公共资源获取量存在正向相关的研究基础上,加之地区公共资源获取量的测量尚未有成型指标,本研究暂用地区人均GDP的高低水平作为衡量地区公共资源水平的指标。希望在以后的数据收集中能实现公共资源的测量以实现进一步的研究。

6. 通常,个体的社会经济地位指标由个人收入、教育程度和职业声望三个向度构成,但由于职业声望是个人收入和教育的函数,一些研究便用个人收入和教育来测量社会经济地位情况(Stevens and Featherman, 1981)。由于本研究缺失有关个人职业声望的数据信息,故也采用此法合成社会经济地位因子。需要指出的是,经由收入和教育两个向度生成的因子在很大程度上已大体反映本研究所关注的个体可拥有资源状况。

7. 同样,对表 3中的所有模型分析,本文也用MI做了缺省值处理,得到的结果与基于有效样本的结果基本一致。为节省文章篇幅,此处未呈现。如有需要,可向作者索取。

8. 数据结果未显示,若需要,可向作者索取。

9. 政治资本在东、中、西部的作用变化,说明很可能随着改革开放程度的不同,它对普遍信任的影响力在发生变化。这值得在以后的研究深入探讨。

| [] |

李敏纳. 2009. 中国社会公共服务与经济增长关系的实证检验.

统计与决策(8): 72-74.

|

| [] |

王绍光, 刘欣. 2002. 信任的基础:一种理性的解释.

社会学研究(3): 23-29.

|

| [] |

尉建文, 赵延东. 2011. 权力还是声望?社会资本测量的争论与验证.

社会学研究(3): 64-83.

|

| [] | |

| [] |

赵文龙、冯渊. 2011. 中国城市居民信任的区域比较[G]//中国道路与社会发展. 北京: 社会科学文献出版社: 137-152.

|

| [] |

邹宇春. 2011. 城市青年的人力资本与桥梁社会资本:从婚姻的中介作用谈起.

青年探索(1): 52-59.

|

| [] |

邹宇春, 敖丹. 2011. 自创业者与受雇者的社会资本差异研究.

社会学研究(5): 198-246.

|

| [] |

邹宇春, 敖丹, 李建栋. 2012. 中国城市居民的信任格局及社会资本影响——以广州为例.

中国社会科学(5): 131-207.

|

| [] |

赵延东, 风笑东. 2000. 社会资本、人力资本与下岗职工的再就业.

上海社会科学院学术季刊(2): 138-146.

|

| [] |

Berggren Niclas, Henrik Jordah. 2006. Free to Trust:Economic Freedom and Social Capital.

Kyklos, 59(2): 141-169.

DOI:10.1111/kykl.2006.59.issue-2

|

| [] |

Bjornskov Christian. 2007. Determinants of Generalized Trust:A Cross-Country Comparison.

Public Choice, 130(1): 1-21.

|

| [] |

Bouchard Thomas J., Loehlin John C.. 2001. Genes, Evolution, and Personality.

Behavior Genetics, 31(3): 243-273.

DOI:10.1023/A:1012294324713

|

| [] |

Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital. " In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by John G. Richardson. New York: Greenwood: 241-258.

|

| [] |

Brooks Brandon, Howar I. Welse, Bernie Hogan, Scott Titsworth. 2011. Socioeconomic Status Updates.

Information, Communication and Society, 14(4): 529-549.

DOI:10.1080/1369118X.2011.562221

|

| [] |

Coleman James S.. 1986. Social Theory, Social Research, , a Theory of Action.

American Journal of Sociology, 91(6): 1309-1343.

DOI:10.1086/228423

|

| [] |

Delhey Jan, Kenneth Newton. 2005. Predicting Cross-National Levels of Social Trust:Global Pattern or Nordic Exceptionalism?"European Sociological Review, 21(4):311-327.

European Sociological Review, 21(4): 311-327.

DOI:10.1093/esr/jci022

|

| [] |

Dodgson Mark. 1993. Learning, Trust, and Technological Collaboration.

Human Relations, 46(1): 177-195.

|

| [] |

Doney Patricia M., Joseph P. Cannon, Mullen Michael R.. 1998. Understanding the Influence of National Culture on the Development of Trust.

The Academy of Management Review, 23(3): 601-620.

DOI:10.5465/amr.1998.926629

|

| [] |

Eckstein Harry. 1988. A Culturalist Theory of Political Change.

The American Political Science Review, 82(3): 789-840.

DOI:10.2307/1962491

|

| [] |

Flap Henk, Beate Völker. 2004. Creation and Returns of Social Caital: A New Research Program. .

|

| [] |

Fukuyama Francis. 2001. Social Capital, Civil Society and Development.

Third World Quarterly, 22(1): 7-20.

DOI:10.1080/713701144

|

| [] |

Giddens Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity:Self and Society in the Late Modern Age. .

|

| [] |

Glaeser Edward L., David I. Laibson, Jose A. Scheinkman, Soutter Christine L.. 2000. Measuring Trust.

The Quarterly Journal of Economics, 115(3): 811-846.

DOI:10.1162/qjec.2000.115.issue-3

|

| [] |

Granovetter Mark. 1985. Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness.

American Journal of Sociology, 91(3): 481-510.

DOI:10.1086/228311

|

| [] |

Inglehart Ronald. 1999. Trust, Well-being and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Kazemipur Abdolmohammad. 2006. A Canadian Exceptionalism? Trust and Diversity in Canadian Cities.

Journal of International Migration and Integration, 7(2): 219-240.

DOI:10.1007/s12134-006-1010-4

|

| [] |

Knack Stephen, Philip Keefer. 1997. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation.

Quarterly Journal of Economics, 112(4): 1251-1288.

DOI:10.1162/003355300555475

|

| [] |

Lewis David J., Weigert Andrew. 1985. Trust as A Social Reality.

Social Forces, 63(4): 967-985.

DOI:10.1093/sf/63.4.967

|

| [] |

Lin Nan. 2001. Social Capital:A Theory of Social Structure and Action. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

Lin Nan, Mary Dumin. 1986. Access to Occupations through Social Ties.

Social Networks, 8(4): 365-385.

DOI:10.1016/0378-8733(86)90003-1

|

| [] |

Luhmann Niklas. 1993. Risk:A Sociological Theory. New York: Walter de Gruyter.

|

| [] |

Marschall Melissa J., Dietlined Stolle. 2004. Race and the City:Neighborhood Context and the Development of Generalized Trust.

Political Behavior, 26(2): 125-153.

DOI:10.1023/B:POBE.0000035960.73204.64

|

| [] |

Nannestad Peter. 2008. What Have We Learned about Generalized Trust, If Anything?.

Annual Review of Political Science(11): 413-436.

|

| [] |

Nee, Victor and Jimy Sanders. 2001. "Trust in Ethnic Ties: Social Capital and Immigrants. " In Trust in Society, edited by Karen S. Cook. New York: Russell Sage Foundation: 374-393.

|

| [] |

Offe, Claus. 1999. "How Can We Trust Our Fellow Citizens?"In Democracy and Trust, edited by Mark E. Warren. Cambridge: Cambridge University Press: 42-87.

|

| [] |

Putnam Robert D., Leonardi Robert, Nanetti Raffaella Y.. 1994. Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

|

| [] |

Randolph, Susan, Zeljko Bogetic, and Dennis Heffley. 1996. "Determinants of Public Expenditure on Infrastructure: Transportation and Communication. " Working Paper for World Bank Policy Research (1661).

|

| [] |

Rubin Donald B.. 1987. Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys. New York: John Wiley & Sons, Inc.

|

| [] |

Rubin Donald B.. 1996. Multiple Imputation After 18+ Years.

Journal of the American Statistical Association, 91(434): 473-489.

DOI:10.1080/01621459.1996.10476908

|

| [] |

Stolle Dietlind. 2002. Trusting Strangers:The Concept of Generalized Trust in Perspective.

sterreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 31(4): 397-412.

|

| [] |

Sturgis Patrick S., Read Sanna, Peter K. Hatemi, Gu Zhu, Tim Trull, Wright Margaret J.. 2010. A Genetic Basis for Social Trust?.

Political Behavior, 32(2): 205-230.

DOI:10.1007/s11109-009-9101-5

|

| [] |

Stevens Gillian, David Featherman. 1981. A Revised Socioeconomic Index of Occupational Status.

Social Science Research, 10(4): 364-395.

DOI:10.1016/0049-089X(81)90011-9

|

| [] |

Uslaner Eric M.. 2002. The Moral Foundations of Trust. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Yamagishi Toshio, Massalo Kosugi, Motoko Kosugi. 1999. Trust, Gullibility, and Social Intelligence.

Asian Journal of Social Psychology, 2(1): 145-161.

DOI:10.1111/ajsp.1999.2.issue-1

|

| [] |

Zak Paul J., Stephen Knack. 2001. Trust and Growth.

The Economic Journal, 111(470): 295-321.

DOI:10.1111/ecoj.2001.111.issue-470

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33