WANG Luhao, Institute of Science, Technology and Society, Tsinghua University.

制度的环境神话问题一直是组织社会学和文化社会学30多年来探讨的核心(Hallett,2010),在开创时期,迈耶和罗恩(Meyer and Rowan, 1977)就指出,脱耦是解决制度神话和组织绩效之间结构性矛盾的核心之道。后续的经验研究也不断证实,脱耦是组织面对场域中各种同构性压力求得生存的有效防御性策略(Kostova and Roth, 2002;Seidman,1983)和异质性制度逻辑下维持其健康和竞争力的合理性选择(Beverland and Luxton, 2005;Heimer,1999;Ruef and Scott, 1998)。但要必须承认,在很多情况下脱耦都难以实现且难以为继(Edelman,Abraham and Erlanger, 1992;Haunschild,1993;Stevens, et al., 2005)。组织之所以会向外部的环境压力妥协,是因为它们对合法性(往往也意味着至关重要的资源)有本能的认同和追求(Deephouse and Suchman, 2008)。因此,与外部制度环境的脱耦,必定涉及内部合法性的重建问题(Drori and Honig, 2013;Greenwood, et al., 2011)。近来,已有越来越多的研究开始从具身性和符号互动论的角度探究此过程的微观机制,并进而强调合法性的重建可以通过地方性设定中的人际互动实现(Hallett,2010)。但该问题仍需要更多的研究帮助理解:为什么某些结构和实践可以生产出更多的合法性,更广阔的社会环境要素是如何明晰又繁琐地内化在组织当中?(Suddaby, et al., 2010)特别是在中国威权主义的治理结构中,各类环境神话会呈现异常强大的同构性力量,组织又如何在保证其合法性来源的前提下,寻求一种与之并不注定天然相容的市场逻辑的转型?(Lee and Zhang, 2013)在某种程度上,最后一点也构成了中国科技和经济体制改革的核心内容。

在科技和经济转型领域,孵化器的产生与发展是一种极为特殊又具代表性的社会现象。自1959年曼库索(Joseph Mancuso)在美国纽约州建立第一个企业孵化器以来,世界各国纷纷在政府等力量的推动下效仿这一组织实践。通过创建科技孵化器的形式加强大学、研究机构同产业的联系,成为战后经济发展的重要共识(Etzkowitz, 2002, 2003;Mian,1997;Mowery and Sampat, 2005;Powell and Grodal, 2005;Rothaermel and Thursby, 2005a,2005b)。据美国企业孵化器协会(NBIA)估计,时下全球范围内孵化器的数量已超过7 000家,1其中有约1/3分布在亚洲。相比之下,经过20余年的建设,2中国孵化器的数量和规模均跃居世界前列,并衍生出大学科技园、国际企业孵化器和留学人员创业园等形式。同时,创业企业整体服务能力和水平始终跟不上相对活跃的科技创新创业活动水平,有待进一步提高,也构成了制约中国孵化器事业的一大障碍。3其中一个很重要的原因在于,各地的孵化器实践长期受到中央“面向、依靠”思路的羁绊,4更倾向于通过“科技成果商品化”的线性模式(linear model),5而非从需求出发的市场化逻辑去尝试改变知识生产和利用部门之间相互割裂的状况。一方面要承认,对大多数由大学和科研机构主导的孵化器而言,保持与制度环境的高度一致是一种相对理性的策略选择,这正是由中国威权主义的治理结构决定的。事实上,改革开放初期囿于企业政策方面的限制,私营企业的资源和合法性的获得也更多是通过和国有企业的同构实现的(Nee and Opper, 2012)。另一方面,相关研究早已指出,大学和科研机构的专业化逻辑和孵化器应履行的市场化逻辑有本质性的不同,旨在保留合法性的同构也可能带来潜在的运营风险。比如,大学一般并不具备市场所必需的风险意识和灵活性,也不习惯在不对称的市场信息中进行决策,无论是从事技术转移还是企业孵化等方面的活动都会面临诸多限制(Slaughter and Leslie, 1997), 此前,中国在大学校办企业实践中的教训就是一个最好的例证(厉以宁,2000;刘旻、陈士俊,2006;苏竣等,2007)。纠结于上述问题而苦苦找不到答案就是中国孵化器建设的现状。

在孵化器庞大的基数中,依然有少部分组织突破了“转化论”的环境神话。比如,本文着重探讨的南方某大学孵化器,在其建立的短短十余年间,不仅累计孵化了超过600家企业(含近20家上市公司),实现了企业入孵期间销售额和利润平均提升7-8倍的喜人业绩,6其倡导的“不像大学、不像科研机构、不像企业、不像事业单位”的“四不像”理念,也成为当下被喻为科技体制改革“尖兵连”的新型科研机构共同特征的概括,7进入到政策话语当中。更为有趣的是,大量研究早已表明,由制度逻辑的内在矛盾决定,孵化器绝不能由大学或其相关人员单一管理或控制(Lalkaka,2006)。但某大学的孵化器不仅由大学管控,主要管理人员也是没有在市场中摸爬滚打过的大学教授,其推崇的“四不像”至多体现了对“政府是投入主体,领导是基本观众,得奖是主要目的,仓库是最终归宿”的旧模式的否定,并没有明确指出脱耦后的合法性重建应具体朝哪一个方向进行。那么它又是如何能够突破外部环境神话的桎梏并调和内部制度逻辑的冲突,最终实现迈向市场化制度转型的?

二、文献回顾合法性是组织制度主义研究的一个核心概念(Deephouse and Suchman, 2008)。组织社会学中的新制度主义的基本假设就是,合法性在社会生活里具有决定性影响,看上去“理性”的组织结构往往是社会建构的结果(刘思达,2005)。所谓“合法性”,并不是一种可以用来占用或者交换的商品,而更多体现为与文化结盟、规范支撑以及与相关规则和法律保持一致性的条件,是使组织行为在某些被社会建构的规范、价值观、信仰和定义系统中表现为满意、合适或恰当的系统普遍化的知觉和预设(Scott,1995),也是由组织内部成员的行动与外部合法性行为之间不断复制和重建的产物(Dowling and Pfeffer, 1975;Drori and Honig, 2013)。从合法性的角度看,制度神话的本质在于,当社会的法律制度、社会规范、文化观念或某种特定的组织形式成为“广为接受”的社会事实后,就变为规范人的行为的观念力量,能够诱使或迫使组织采纳与这种共享观念相符的组织结构和制度(周雪光,2003)。脱耦所预示的与既定制度环境的分离,经常会让组织面临合法性失衡的风险,甚至需要不断通过内外部合法性的涌现、确认、扩散和一致等复杂的交互过程才能得以重建(Boxenbaum and Jonsson, 2008;Drori and Honig, 2013;Suchman,1995),而制度主义传统的宏观研究对于脱耦中合法性重建的机制问题始终没有给予太多关注(Deephouse and Suchman, 2008)。

相比之下,合法性策略的微观研究虽然散乱,却也有一定的启发。比如,苏克曼(Suchman,1995)曾对合法性有一个非常经典的分类,即实用的合法性、道义的合法性和认知的合法性;格林伍德等(Greenwood,Suddaby and Hinings, 2002)又进一步指出,在专业化组织的制度化过程当中,合法性的构建其实是最后完成的部分,首先要完成道义合法性,然后是实用合法性,最后才是认知的合法性;约翰逊等(Johnson,Dowd and Ridgeway, 2006)集成了社会心理学和组织社会学的研究,认为合法化的过程包括创新、地方性确认、扩散和普遍性确认四个阶段。

如果超越合法化的阶段性划分,追寻其中更深刻的本质,将有两个方面更加值得注意:

首先,组织的特性本身可能会影响到其合法性的获得方式。这是因为,组织的行动者在参与制度逻辑的建构时,会受到其职业和工作背景的影响。对于一个市场组织而言,增加合法性的一种不证自明的方式就是效率的提高(Aberg,2012)。事实上,即便考虑了威权主义的治理结构,自我实现的市场逻辑判断在中国也在一定程度上适用。比如,对村委会选举制度来说,那些社区记忆强烈和经济社会分化也很明显的村庄村级权力最具建构合法性的潜力(仝志辉、贺雪峰,2002)。中国转型社会的基本特征之一和特殊性在于,政治、显结构和潜结构因素在特定的社会历史背景下,通过特定的组合方式结合在一起,以独特的交互关系模式形塑着市场的日常运转,决定着市场如何演化(符平,2013)。从这个意义上讲,往往很难抽离出一种足以支撑合法性重建的市场逻辑。虽然孵化器在中国也被界定为一种“向经过挑选的孵化企业以其能负担得起的费用标准提供设施和服务并使它们增值,同时也帮助这些企业生存并成长”的经济组织(Etzkowitz and Leydesdorff, 1997;Lalkaka,2006),但在“以知识为基础的经济”大趋势和政府的推手下,仍不可避免地大量融合了大学等专业化组织的制度逻辑。8从理论上讲,孵化器与大学联姻的合法性在于,大学的介入能够提高入孵企业开展产学研合作的可能性,降低其产品或服务的开发成本(Bergek,2008;Colombo and Delmastro, 2002;Löfsten and Lindelöf,2001;Mian,1994),或是提供声誉以及人力资源等软资源方面的支持(Etzkowitz and Leydesdorff, 1997;Lalkaka,2006;Mian,1996;Zucker, et al., 2002)。同时,大学所固有的专业化制度逻辑往往也会制约孵化器和企业市场化能力的培养,甚至影响入孵企业“毕业”的效率(Rothaermel and Thursby, 2005b)。比如,大学在帮助入孵企业提高声誉时,其影响力通常局限在学术圈,在企业或企业家更需要的其他领域推广时缺乏行之有效的策略和手段(Grimaldia and Grandi, 2005)。甚至在很多情况下,大学给人的刻板印象会有碍入孵企业融入商业环境(McAdam and Marlow, 2008)。事实上,专业组织的合法性来源是个人经验的名誉,而企业组织的合法性则更多根植于组织的科层结构(Waldorff,2013)。从专业到市场逻辑的转变,也会同时改变组织的合法性基础(Kitchener,2002)。因此,大学孵化器组织内部制度逻辑的多元性和冲突性,只会增益而不是简化了其脱耦中合法性动员的复杂性(Bøllingtoft and Ulhøi,2005;Hannon and Chaplin, 2003;Yu,2013)。

其次,可获得的社会和文化资源的范围和性质,也会影响到不同制度逻辑磋商的结果(Aberg,2012;Yu,2013)。经验证明,将网络的微观视角引入制度研究是非常有意义的(Jason and Powell, 2004;Owen-Smith and Powell, 2001)。在网络理论的辅助下,已有研究者找到了某些实现组织脱耦的可能性条件(Lounsbury,2001;Westphal and Zajac, 2001)。比如,有研究认为,权威的领导者(如CEO)会更容易通过联合其他有权力的行动者和象征性执行的方式对抗制度环境的压力,实现与环境神话的分离(Fiss and Zajac, 2006;Westphal and Zajac, 2001;Zajac and Westphal, 2004;张江华,2010)。部分对中国问题的研究虽没有明确归为此列,却也有异曲同工之处。比如,林南(Lin,1995)对天津大邱庄的研究发现,独立于社会主义原则和市场机制的地方性的宗族关系网络构成了经济、政治和社会的一体化制度的社会文化基础。彭玉生(Peng,2004)对苏南乡镇企业的研究也表明,在市场改革初期产权制度缺位的情况下,依靠宗族共同体的凝聚力和信任关系保护了苏南私营企业家的私有产权并最终取得了繁荣。在他们看来,改革带来的理念变化可以通过政治动员等方式在相对较短的时间内完成,但由于存在惯性的社会结构并不会随之马上发生变化,在制度的设计和实践之间就产生了一定的断层。断层的填补并不能够从改革自身的逻辑中找到答案,相反,必须借助社会网络在传统的社会文化中寻找资源。可惜的是,在大邱庄案例的影响下,后续研究也几乎无一例外地局限在非现代化的经济组织(如乡镇和乡镇企业)层面(Ruskola,2000;Wu,1997;纪莺莺,2012;张建君,2005;张顺、程诚,2012;周雪光、艾云,2010),而且更多只是关注如何通过天然的宗族网络调动资源(Halpern,2005;Lin,2001;Putnam, et al., 1993),而不是如何调动其他性质的社会网络获得权威领导的合法性,或是如何在合法性的名义下培育特殊的社会关系模式(Dore,1983;Hamilton and Biggart, 1988;Zelizer,1994;Zhou, et al., 2003)。相较而言,孵化器这样一种诞生于知识经济时代的现代化经济组织,其内部并不天然具备类似乡镇和乡镇企业中的宗族网络和亲缘、地缘关系,更需要在突破环境神话的过程中动员并重建其组织合法性,才可能进一步实现组织的经济效率。究竟哪些社会和文化资源可以利用,已有研究并没有给出明晰的回答。

三、研究方法和数据来源从方法论的角度看,研究组织制度问题最大的挑战莫过于对自反性(reflexivity)程度的自觉。无论是作为研究对象的行动者,还是研究者本身,都是嵌入在被接受为约定俗成的制度与境中,以至于很难对制度的影响做出很好的认识、测度和解释(Suddaby and Greenwood, 2009)。在已有理论解释不完备的情况下,本研究采用扎根理论,9本着“一切皆是数据”和“自然呈现”的原则(Charmaz,2006;Glaser,1998),希望从经验材料中归纳出中国大学孵化器制度及其合法性重建的中层理论。本研究的数据主要通过半结构式访谈获得, 2011年4月至2012年5月,共进行72次访谈,其中入孵企业45次,专业实验室7次,管理部门及相关领导20次。此外,笔者还特别针对一些历史数据难以获得的状况,把与该大学孵化器相关的纪念文集、纪实文学、研究报告、新闻报道、内部年度总结和会议纪要等文本材料补充到了数据库中。

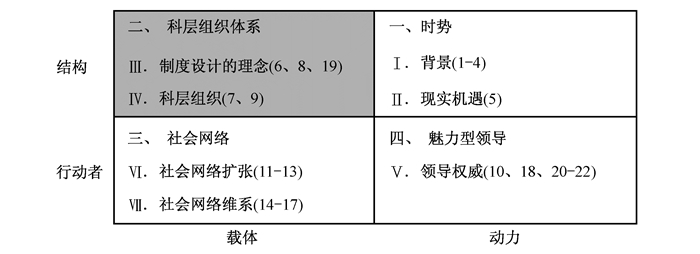

初始编码阶段逐个事件编码,共得到22个尝试性类属:成立背景、市政府态度、校本部态度10、其他外界态度、现实机遇、领导所宣扬的理念、领导与其他领导的沟通与游说、孵化器官方宣扬的体制定位、孵化器的组织结构、孵化器绩效、项目团队的构成、项目的任务目标、项目技术能力与经济绩效、项目的困难挫折、项目中的团结互助、项目中的社会关系、项目运作的决策机制、领导在项目中的拨乱反正、基层人员所理解的制度理念、基层人员对领导的评价、基层人员对领导的依赖和基层人员对孵化器的认同。进一步聚焦编码后,概况为7个概念类属,并形成情境地图(situational maps)(见图 1)(Clarke,2003)。不难发现,南方某大学孵化器的脱耦和合法性重建,主要是通过结构和行动者两个层面,以科层组织体系和社会网络为载体,经由时势下的魅力型领导的动员实现。需要指出的是,在“载体究竟为何”方面,官方的自我陈述(Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ)和受访对象的非官方表达(Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ)不尽相同。这不但没有影响经验材料的收集,反而可以不先验地区分,制度变迁是经由常规的理念设计到科层执行的常规手段完成,还是权威人物“通过调动嵌入在网络中的社会资本”和“行动者之间规则和价值的共享”实现(DiMaggio and Powell, 1983;Lin,2001;Weber,1968;Zucker,1988)。同时,这样一种张力也恰恰体现了行动者对其自身和所处环境的意义建构(sense-making)的独特方式,有助于更深入理解制度环境如何以一种具身化的方式转化为行动的过程机制(Weick,1995;Weick, et al., 2005)。

|

图 1 扎根理论的情境地图和概念类属 |

与理论上的困境相比,在后来的很多报道和文献记载中,制度的构建被描绘成一个相对简单的事情:先是某权威领导提出孵化器建设的制度理念,再依靠科层组织完美执行,从而保证了后来组织经济绩效上的成功。比如,讲述往往以这样的方式进行:20世纪90年代中期,面对“三来一补”难以为继的现实局面和创新知识源头匮乏的长久困境,南方某市希望通过与国内一流大学和科研机构的合作,提升城市的创新层次和水平。在锁定国内某知名大学后,市政府马上提出并落实了具体的合作策略,先盖座楼把它“拴住”,然后再以此为基础“开展技术创新和人才培养的工作”。11大学也对此给予了高度重视,当时的校长在给市长的贺信中提到,希望通过这次联姻为该市的“经济二次腾飞,建设现代化的国际都市做出其应有的贡献”,同时,也希望对自身“建成一流的社会主义大学起到促进作用”。12

然而,对如何开展行之有效的技术创新和人才培养工作,双方都没有成型的想法。比如,该校的副校长曾在一次讲话中特别提到:“市政府给的地和钱都准备好了,该看我们的行动了……科技产业很重要,要发挥某市企业转化能力强的优势,是否有好项目可以考虑投,是否有好项目可以转呢?……科技开发的功能和重点是什么?……共建单位应该施行事业单位企业化管理,但又该如何运转呢?”13事实上,这个即将诞生的新组织是“中国市、校合建的第一家”,“国际上也无先例可循”。14一系列迷惑不仅停留在定位和操作的层面,甚至连使用什么名称都没有定论,以至于在双方反复的交流过程中只能笼统地称之为“中心”。由于此前在和国内某著名科研机构的合作中已经有过一次不太成功的经历,15该市明确选择了“扶上马,送一程”的策略:即,一方面同意给予资金和资源方面的支持,如建成一座大楼;另一方面也声明只给20个编制和三年事业津贴,并要求“三年后完全走向市场”,至于大楼怎么运转,“中心”怎么定位,一概不干涉。只要能解决问题,怎样都行。相比之下,外界的态度就显得不那么友好了,观望成为一种普遍的现象,甚至一提及这个未来的“中心”,就马上接上一句“该怎么利用好市政府提供的资源,还是有不少疑问的”,而类似于“教授出身的学不会下海”的言论更是不绝于耳。16

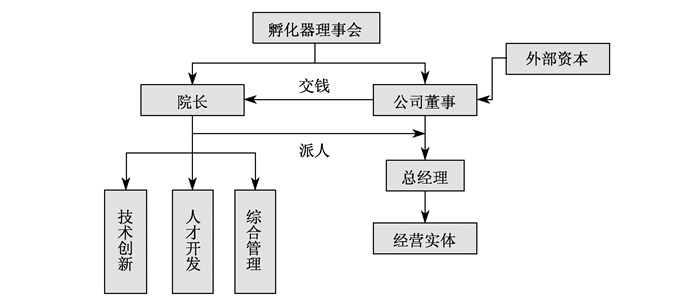

当然,“中心”的一个定位选择是孵化器。正如前文指出的,在国家“面向、依靠”的制度环境之下,加之武汉东湖17等先行者的标杆作用,孵化器的组织形式是那个时代践行转化论逻辑的成功典范,但培训将来可以用于该市发展的技术和管理的干部和科技成果转化的工作具体怎么搞,依然是孵化器的标签本身无法回答的问题。对此,官方陈述一般都会追溯到时任该大学技术转移中心主任G(也是后来该孵化器的领导)在校领导主持的某次务虚会上的英明决策。当时G力排众议指出,“战略上要考虑清楚,不做权宜之计”,明确为该市“做了什么是重要的”,如“要建一些应用开发中心,要组织一批项目去孵化,还是要做几个有显示度的项目”,需要“结合该市的支柱产业做研究”,并“紧密联系经发局、科技局”获得反馈。通过调研和沟通,G坚定地认为,当时流行的由地方政府出资供养的零房租模式不足以支撑自我运转,相反,想要市场化,孵化器就必须要赚钱。同时,国内所谓的创业中心只是将大楼用“死”的做法,盘活孵化器就必须为企业提供各种信息、技术和资金等多方面的增值服务。18基于上述两点判断,G又在3个月后的另外一个会议上,提出一个“具有突破性”的制度框架(如图 2所示)。在这样一套制度体系中,一方面保留了事业单位的组织结构,以完成技术创新、人才开发和综合管理等工作任务,另一方面又建立起从董事会到经营实体的公司运作形式,以保证孵化器最大程度地贴近市场。为保证两部分之间能够有效地整合,资金和人员的流动被视为联结事业单位和企业的纽带,既像事业单位又像企业,实际上也构成了后来被称作“四不像”的制度理念的雏形——另外的两个“不像”则对应承担人才开发任务的MBA班(和“四不像”中的大学职能相对应)和承担技术创新任务的实验室(相当于“四不像”中的科研机构部分)。从这个意义上讲,所谓的“四不像”,的确更像是博采各种制度之长的“四都像”。

|

图 2 孵化器制度设计理念的官方陈述 |

按照官方的解释,自上而下的制度贯彻之所以能够顺利进行,是因为领导G得到校方任命的合法性保障。而真实的情况是,早在1996年孵化器成立之初,大学的另一位知名教授S已经被任命为孵化器的常务副院长,其本人更倾向延续原有事业单位的旧体制。19“像所有的事业单位一样,按时上下班、发工资,到年底完成一两个成果了事,大家一起过安稳日子”的想法在组织中其实并不少见,20更为重要的是,当两年后,G被校长钦点为常务副院长赴孵化器主持工作时,S的职务并没有被免去。孵化器中的“老人”作为旧制度中的既得利益者,经常会直言不讳地发问,“G也当常务副院长,孵化器究竟由谁负责?”21实际上,权威领导合法性的缺失,“四不像”制度理念本身的模糊性,加之大学和企业不同制度逻辑之间的内在矛盾,都成为新制度构建的阻力。更何况,在“转化论”盛行的环境神话中,在组织的经济绩效尚未显现之前,孵化器更没有动力贸然进行改革。对组织而言,原领导S的做法恐怕更有意义(make sense)。

(二) 从道义合法性到实用合法性G担任过多年技术转移中心主任,由于早年吃过“转化论”的亏,22深知要把大楼用活和实现当初规划的孵化增值服务,就不能停留在简单的“转项目”上。然而,组织中“一山二虎”的尴尬局面表明,通过任命方式天然获得合法性的方式不再奏效。“转化论”的环境神话也和既存的科层结构形成某种程度上的耦合,历史的惯性需要借助外力才有可能打破(Fiss and Zajac, 2006;Kostova and Roth, 2002;Sauder and Espeland, 2009;Seidman,1983),作为初创的经济组织,更无法通过效率提升这种不证自明的方式获得合法性。因此,和此前组织社会学所预言的“合法性的构建是制度化中最后完成的部分”(Greenwood,Suddaby and Hinings, 2002)相反,要变革,合法性重建就必须要走在前面。

和诸多中国乡镇和乡镇企业发展的思路类似,该孵化器的外部合法性输入也来自社会网络。早在G来孵化器以前,基层人员中就有不少他的老部下。在以往的工作磨合中,这些人已建立起对G领导才能的绝对信任。比如,一个最早赴南方某市工作的员工曾一直想调回校本部工作,但在得知G到任的消息后,坚定地选择了留下。提及个中缘由,他说,一是因为G院长带来了新的发展思路,孵化器应该有更大的发展前景,而他最初正是为了锻炼和发展才决定来到南方某市。二是G是他的老领导,跟他做事的这些年,自我感觉成长很快,收获不少,而且,“老领导刚到新地方,原来的先锋兵要跑,岂不是为人太不厚道”。23事实上,早有研究指出,中国的普遍信任和特殊信任一直有较大的差别,一般普遍信任程度并不是很高(李伟民、梁玉成,2002),而特殊信任又强烈依赖“共同的归属基础”(Whitley,1992);另一方面,中国社会长久以来都是按照“差序”的原则分配对其他行动者的信任,并容易在个人权威的主导下结成各种类型的黏着性网络(Putnam,2000;Woolcock,1998;费孝通,2006;阎云翔,2006;翟学伟,2009)。换言之,在校友网络的“圈子”内部,特殊信任可以是“无条件”的,这也就首先保证了拥护新旧两种制度理念的力量对比不至于太过悬殊。一直到2001年,G借校本部在该市建立异地办学机构的机会,推动学校上层将坚持旧体制理念的S及其拥护者一同调往该机构任职,孵化器多头领导的窘境才得以真正消除。24

除旧部以外,G还凭借同样的信任和情感纽带,引进了一大批老学生。25其实,不管是老部下还是老学生,校本部都是维系社会网络的一个重要的纽带。与传统社会的宗族类似,大学的共同经历和共同文化成为培育各种稳定社会关系的土壤。同事、同学、同门和师生等一系列人情关系,构成了社会网络的基本结构和信任源头,从而可以跨地域延伸到南方某市的孵化器中。26更为关键的是,在G到任的最初几年,作为科层组织体系相对混乱的副产品,严格的等级分化实际并没有产生。在孵化器中,也只有新旧两种制度理念及其各自“圈子”之间的亲疏远近。G带领早期的创业者们“同吃、同住、同工作”,情谊深厚。即便在今天,每当他们回忆起当年同出同进的情形,亲切感和自豪感还总是溢于言表。27“讲点友情,讲点义气,不要为了一己私欲、一时之快而耽误了自己和集体的光辉前程”逐渐成为了该大学孵化器内部的普遍共识和基本行事原则。28总之,通过移植既有的社会网络,在特殊信任的基础之上“把力量先团结起来,把事情先做出来”是重建合法性的关键。也正如格林伍德等(Greenwood,Suddaby and Hinings, 2002)所言,与校友网络所伴生的道义合法性,为后来孵化器组织实现以效率(即经济绩效)为前提的实用合法性奠定了基础。

当然,仅仅依靠校友网络动员还远远不够,毕竟不同于传统农耕社会或者乡镇经济改革的封闭状态,孵化器的不断扩张需要不断引入新的社会力量。因此,原来以校本部为纽带形成的人情势必会被渐渐冲淡,原本处于“圈子”外的人对大学教授的刻板印象,以及随之而来的普遍信任问题也会开始暴露。如果要实现对制度构建的持续性至关重要的新社会网络的扩张,就需要开拓除了基于大学的共同经历、共同文化以及早期创业的共同实践以外的其他合法性来源。在本案例中,这个来源就是孵化器对现实机遇一次又一次的把握,通过在“有显示度”的项目中体现出的卓越技术能力和积极市场反馈实现组织效率(Aberg,2012)。

在孵化器中,虽然大多数人都认为,项目制的做法是“偶然开始”的,是出于对人员流动性大的一种权衡,殊不知这一实践正是在高校组织乃至整个国家治理中最常见的一种运作形式(渠敬东,2012)。G只是用大家最熟悉的一种方式,实现了具身化制度在组织中的延续,其合法性不容置疑。在孵化器的院志上,每年都记录着一些G所说的“重要的事情”,每个研究所和实验室也都在网站上列出他们的“科研特色项目”,其中最具代表性的莫过于“非接触红外体温快速筛检仪”项目。2003年,非典在中国已现端倪,4月11日,正在该孵化器视察的胡锦涛总书记突然说起,“香港和广东现在有非典病人,双方都不要互相传染。你们既然生产传感器,现在海关客流量这么大……能不能研究一个测量体温的仪器,手在上面一摸,就能显示温度?”G马上召集孵化器中的光机电实验室、新材料实验室和校本部的热能系等骨干力量开始集中攻关,7天就完成了第一台样机,并在技术上超越了总书记的要求。20日上午,时任北京市委书记的刘淇看完演示后当即表示,“这个产品我们买断了,有多少要多少,先保北京”。21日,测温仪开始在孵化器所在城市的海关和机场试用。由于筛查效果明显,测温仪设备和孵化器本身都得到了国内外媒体的极大关注,甚至香港媒体还据此抨击香港的大学不作为。29

其实,项目制运作的核心在于,从需求对接和整合资源出发,以“服务产业发展”为使命。30这其实和大多数孵化器(包括G上任之前的该孵化器)奉行的旨在实现科技成果转化的项目制运作的动机形成鲜明对照。从理论上讲,也只有实现了对接和整合,才能真正实现孵化器服务的高级化,参与到项目制当中的组织和管理人员也才能够得到实实在在的收益(如风险投资、晋升机会等31)。32反过来说,使用合法性激励的“看板”又推动了更多入孵企业不满足于承租模式,而期望更积极的互动;校友网络以外的其他人员也开始以一种工具性而非情感性的方式加入社会网络,于是,差序格局的人情维度和工具维度,以及亲缘和业缘之间等也必然开始相互交织(黄光国、胡先缙,2010;杨宜音,1995)。孵化器在实现效率的同时,也由此完成了合法性载体的逐步扩张。

(三) 合法性动员中的意义构建需要指出的是,相当程度的开放性是校友网络与宗族网络最大的不同。事实上,孵化器第一个孵化项目的成功,就是因为吸引了当地大学的科研人员前来,并最终促成其被微软收购所致。33这也是为什么孵化器能够实现从依靠老部下和学生,向广义的“从校本部招聘”,再向建立不拘一格的“换血机制”转变的原因。不管是人情,还是工具维度的社会网络,都会把G塑造成唯一的核心。在对基层人员的访谈和各类报道中,经常能听到如下说法:孵化器的模式无法复制,其中最重要的原因是G的“布局和谋略(无人能及)”。34“看着今天的发展模式,与当初领导阐述的思想惊人的一致,当时某大学与某市的协议还没有签署呢……我不禁想起评书《三国演义》里每每在关键时刻出现的一句话:运筹帷幄,决胜千里”。35甚至还有人认为,“G老师非常人也,两百年才出一个。这百年等一回的机缘也让我等碰上了,不容易”。36即便项目并非是在G的直接领导下成功的,人们总还是自觉不自觉地理出其与G的关系,以便于把一切功绩归于G的“高瞻远瞩”和“拨乱反正”。比如,在赴任后的第二年,G就在孵化器现有的体系之下成立了控股创投公司,试图将外部资本内化为孵化器科层组织体系的一部分。相较于设立职能部门完成相关的定位使命,通过引入市场机制实现孵化器的公司化运作显然是大学教授们更不熟悉的事情。在“零成本,靠借钱启动”的情况下,创投公司虽然最终收购了某家上市公司,使资金流转顺畅,也赚到了一些钱,但始终“投不到好(即有显示度的)项目”。单纯的资本运作和当初规划的孵化增殖服务相去甚远。37相比之下,真正帮助孵化器实现了事业单位和企业两个板块融合的,是后来被提拔为副院长的F。38F具有海外留学背景,在欧洲摸爬滚打多年的经历也使他熟知市场中资本运作的规则。G于2002年将F挖回国内,并任命为创投公司董事长兼院长助理。凭借在高科技企业多年从事技术研究与管理工作积累的经验,用F自己的话说,他通过“对资金的安排,对市场走势的预判”,针对当时大多数股权投资只想锦上添花的特点差异性地“将主要精力放在投资中早期高科技项目上”,吸引了一大批亟待被雪中送炭的早期追随者。39随着一批控股企业的成功,尤其是高达40倍回报率的“真金白银”展示在眼前时,F带领的创投团队的工作得到了孵化器内外的一致认可。当然,重点是坊间说起F的丰功伟绩时,总还是免不了要提及一下他曾是G的学生。事实上,神话G的一系列举动,正构成了孵化器合法性动员中独特的意义建构的组成部分。因为和项目制一样,“能人论”也是长久以来存在于中国社会中的一个传统(徐勇,1996),更何况这种论调本身已根植于华人社会“无所不能”的家长权威了(Whitley,1992)。对于他们而言,G并不是一般意义的企业中的权威领导,而是精神上的一面旗帜。

如前所述,孵化器通过项目制的运作方式,实现了从情感性网络向工具性网络的扩张和道义合法性向实用合法性的转变。但格林伍德等(Greenwood,Suddaby and Hinings, 2002)所说的最后一步认知合法性的跨越,从某种意义上讲却是不存在的。正如本文在一开始强调的,“不像大学、不像科研机构、不像企业、不像事业单位”的模糊理念从来都不可能作为孵化器制度转型所恪守的脚本。也就是说,完美的制度设计理念从一开始就不存在。那“四不像”究竟是什么?事实上,这正是最容易引起外部误解的部分,就连参与孵化器共建的当地某高层官员也认为,所谓“四不像”,就是采各种制度所长,以获得更多的社会资源(主要是政府方面的),本质上等同于“四都像”。40但试想,如果只是不同制度的简单拼合,将还是无法解决制度逻辑之间冲突的问题。南方某大学孵化器所取得的杰出成绩在中国绝不会是孤例,比如,武汉东湖也在20世纪末就开始试行了类似“科技+金融”的模式。由此认为,“四不像”中的“不”才是制度理念中最为核心的部分。与已有的制度划清界限,是一种旨在获得合法性的意义建构,却并不构成孵化器“成功”的任何特点。41对此,G的两段话可以作为上述判断的根据。一是,“(我们)不仅仅是大学的教学与科研功能的延伸,更肩负着高科技成果转化和高科技企业孵化的任务,必须是一个特殊体,生搬硬套的单一、传统的办学或科研机构的模式,势必扼杀其发展活力……一种全新的思维和新的机制是关系研究院生死存亡的关键。”42另一段话是,“不同基因在新生态环境下聚合,诞生的将是新的物种,繁衍的将是新的种群。而且我们这个新的物种与现行的体制什么都不像。”43

事实上,面对强大的环境神话压力,不搞转化反而聚焦在对接和整合上,组织除了权威领导G外,还需要某种“自然的类比”来维持组织内部与其平行的认知结构(Douglas,1986)。比如,早在试验经济特区时,中国就已经产生了所谓“特事特办”的惯例,并被视为“自然”行为。拒斥和否定了外在的约束性力量,也就保证孵化器可以在一个相对封闭的小环境中开展脱耦的特殊探索。另一方面,“四不像”本身的模糊性也给了基层人员极大的解释空间——这也可以产生一种类似于自组织的机制,增加其对孵化器及其运行模式的认同。比如,创投部门认为,孵化器必须坚持“两条腿走路”,一条腿是技术,一条腿是创投。而它们能投到好的项目,就是因为“自己就懂技术……就算是我们不懂的技术,我们也离专家更近。通过校友网络,我们对于技术的判断能力大大提高。”44实验室的研究人员指出,孵化器的优势在于,实验室“应用研发能力比较强,同时了解市场……更具有企业家精神,成果和创新在市场上能够获得客户的认可……逐渐地合作企业的产品研发就开始采纳我们的意见——这是高校的实验室无法匹敌的能力。”45相比之下,传统的资产管理和教育培训部门虽没有把自身列为孵化器成功的关键,却也强调了他们所组织的各种形式的活动为入孵企业之间,以及入孵企业与孵化器各管理部门之间的相互接触创造了条件。

五、结论与讨论从理论上讲,孵化器发展思路中“同构还是不同构”的两难,正体现了当下组织研究的一个重心,即脱耦、合法性与制度化失当(institutionalized misconduct)的关系问题(MacLean and Behnam, 2010)。组织社会学的研究告诉我们, 选择同构还是脱耦的关键取决于组织在效率和合法性之间的平衡(Meyer and Rowan, 1977)。但对于孵化器等融合了不同制度逻辑的特殊组织形态而言,合法性的基础本来就脆弱,在其初创阶段,也无法如多数市场性组织一样通过效率实现天然的合法性(Kitchener,2002)。如果此时组织又面临由环境神话脱耦所带来的合法性危机,就必须通过其他合法性来源才有可能获得制度转型的成功,并最终实现组织效率。在中国乡镇和乡镇企业的研究中,对宗族网络的强调虽然提供了一种启发性的思路,但现代化的经济组织往往又很难满足亲缘和地缘的客观条件,脱耦中的合法性动员问题在理论上再次陷入了困境。

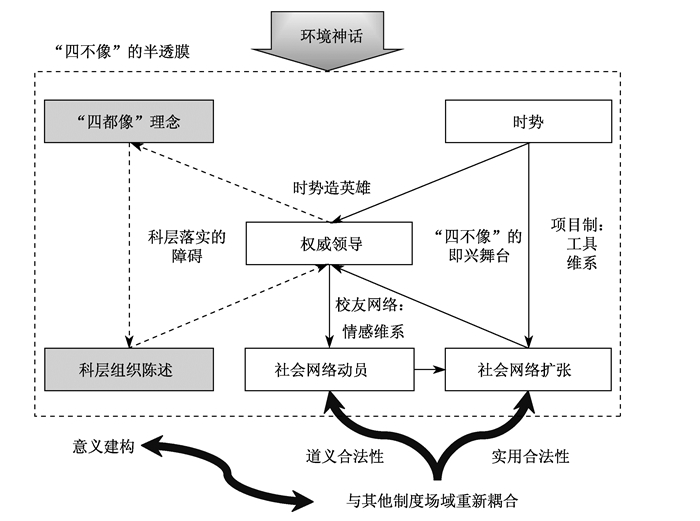

事实上,本研究所探讨的南方某大学孵化器的情况还要更复杂(如图 3)。先是领导S被学校任命为孵化器第一任管理者,并选择了“像所有的事业单位一样,按时上下班、发工资,到年底完成一两个成果了事,大家一起过安稳日子”的同构性策略。在新的领导人G到任并试图把大楼用活和提供孵化增殖服务时,“转化论”的环境神话已和孵化器形成了某种程度上的耦合,而S的留任和科层中旧体制的既得利益者就成为实实在在阻碍变革的力量。因此,G必须借助和移植通过校本部的共同经历和共同文化形成的校友网络,用一种特殊信任的关系“把力量先团结起来,把事情先做出来”。首先要实现道义上的合法性,再不断抓住现实机遇,通过一个个项目的成功实现从道义合法性向实用合法性的转变,以及合法性载体从情感性到工具性网络的扩张。在此过程中,无论是G被塑造成绝对且唯一的权威领导,还是作为一种模糊制度理念的“四不像”,都是组织在制度和合法性重建过程中意义建构的重要组成部分。无论是前者的“能人论”,还是后者的“特事特办”,都和项目制一样成为一种近乎于“自然的类比”的社会传统。在孵化器的各类官方陈述中,大量使用了科技部等主管部门所熟悉的“领导—科层”式的表述方式,甚至对很多诸如“四都像”的误解也不置可否,这些都可以被看做是通过迎合威权主义的治理结构,从而试图去沟通微观行动和宏观结构的意义建构。事实上,本文的案例移植了既有的校友网络作为合法性重建的“第一推动”,甚至援引到了中国社会中更为古老的差序格局的结构性资源(黄光国、胡先缙,2010;杨宜音,1995),后续的“同吃、同住、同工作”和“讲人情”等实践也是这一传统的现代延伸。因此,组织内部意义的建构离不开外部合法性的输入,脱耦在某种意义上也可以看做是与更大、更广阔的制度场域的重新耦合。毋庸置疑,组织生活在制度环境的生态系统中,终归无法彻底逃脱制度落实之利益相关者对其有效性的督促。当然,一个明智的策略是,通过巧妙控制制度环境和仪式化地遵从环境神话的方式减少“认知启动成本”(DiMaggio and Powell, 1983;Edelman,Abraham and Erlanger, 1992;Haunschild,1993;Stevens, et al., 2005)。正因如此,才会看到G在很多公开场合也谈及并强调“转化”,甚至也欢迎持有“转化论”思想的校本部教授前来创业(当然他的管理团队会在其成为入孵企业后,不断通过对接和整合的方式进行微观改造)。同理,孵化器会将今天所取得的成功归因于科层组织对制度理念的完美执行,也是由于这样的思路和约定俗成的“作为受理性调节的联合体,现代工业社会的制度构建一般会被设计和安排在科层制当中”的想法暗合(Crozier,1964;Merton,1936;Weber,1968)。

|

图 3 南方某大学孵化器之制度与合法性重建的理论模型 |

诚然,一味强调通过重新耦合实现脱耦也会有问题,毕竟组织效率的实现还要强烈依赖一种新的制度实践,所以,一定要在组织内部建立起一个相对封闭的小环境。也只有划清了界限,围绕着权威领导的合法性动员才能够相对不受侵扰地循环。因而,“四不像”绝不等同于博采各种制度逻辑之长的“四都像”,相反,其中的“不”才是至关重要的。与传统体制和身份的决裂,也意味着难以在现有的科研体制中享受到政策的优惠。46究竟两者之间的利弊如何权衡,恐怕只能回到组织决策的具体情境当中。需要特别强调的是,本文尝试的这种组织研究的实践取向正是斯堪的纳维亚组织学派倡导的研究方向(Boxenbaum and Jonsson, 2008)。47延续行动者网络理论(Actor Network Theory)所秉承的联结社会学(Sociology of Association)传统(Latour,2005),斯堪的纳维亚学派认为,组织的脱耦是一种被与境化和制度化因素所形塑着的诠释行为,在诠释的过程中,能够改变(transformation)、转译(translation)、扭曲(distort)甚至修改(modify)本应表达之意义或元素的转义者就十分关键(Czarniawska-Joerges,2008;Czarniawska-Joerges and Hernes, 2005;Czarniawska-Joerges and Sevón,1996;吴莹等,2008)。从这个意义上讲,“四不像”的制度理念恰恰扮演了典型的非人行动者(actant)的角色:一边像“半透膜”一样转译着组织外部的制度环境,汲取可能帮助重建合法性的符号资源,又尽量阻断“面向、依靠”的神话理念对其市场化转型的羁绊;又一边如同“即兴舞台”一般转义着填充制度裂隙的社会网络,让组织成员能够围绕着一个共同的愿景去努力奋斗,又能让不同的部门和项目组按照各自的利益、方式和意愿去做出灵活性的解读。此外,仍需特别指出的是,正因为言行分离的意义建构和转译的存在,经过地方性确认的组织创新实际上很难通过普遍性确认的方式完成“最佳实践”的扩散(Johnson,Dowd and Ridgeway, 2006),这也成为当下政府在推广南方某大学孵化器的发展模式时面临的最大风险。

根据本文的研究,脱耦中合法性的重建必须走在组织的制度化开始以前,围绕着权威领导展开的既有社会网络,能够提供一种道义合法性的“第一推动”,并为后来通过经济效率达成的实用合法性奠定基础。不管哪一个步骤,组织能与更大、更广阔的制度进行耦合,从而实现内部的意义建构都是至关重要的。除了权威领导以外,还应进一步注意到其他转义者的作用,特别是对于非人转义者而言,它之于外部可以隔绝环境神话的压力,而只让必要的合法性资源流入进来;同时之于内部,又容许每个行动者的自由发挥而又不至于使主题流散。囿于篇幅所限,本文的探讨止步于合法性重建以及制度转型的成功,而无法深入到实践中如何具体实现经济绩效的细节,而且所得到的理论模型也出自对南方某大学孵化器经验材料的总结。然而,我们始终相信,也许本研究所做出的尝试离黄宗智(Huang,1991)所说的在把握中国社会实际的基础上发展出有关制度变迁的社会科学理论和分析工具还相去甚远,但已有越来越多的学者认识到,同构和脱耦的交互关系及其合法性这个长久依赖被组织研究所忽略的问题应该重新被纳入学者的视野(Boxenbaum and Jonsson, 2008)。本研究这样近距离的观察和意义解析,应该还是可以作为一个不错的起点。

注释

1.参见:http://www.nbia.org/resource_library/faq/#3

2. 1987年2月,武汉市东湖新技术开发区规划办公室向武汉市科委提交了《关于成立“东湖新技术创业者中心”的请示》。5月17日,来自美国的全球知名孵化器专家拉卡卡(Lalkaka)在北京会晤时任国家科委主任宋健时,提出中国应尝试孵化器建设的建议。在得到国家科委的重视后,相关部门开始调研和筹备工作。6月7日,由事业单位改制为公司化运作的中国第一家孵化器武汉市东湖新技术创业者中心宣告成立。1988年,东湖创业中心应邀参与了国家火炬计划中《企业孵化器在中国发展战略纲要》的起草,其创造的运营模式至今还为全国大多数企业孵化器所运用。

3.目前,中国纳入“火炬计划”统计体系的孵化器已达896家(其中国家级346家),孵化面积超过3 000万平方米。其中火炬计划是一项发展中国高新技术产业的指导性计划,于1988年8月经中国政府批准,由科学技术部(原国家科委)组织实施。详细参见:《国家科技企业孵化器“十二五”发展规划》(国科发高[2012]1222号)。

4. 1981年9月,中国共产党十二大报告特别强调了科学技术对促进经济发展的巨大作用,在历史上第一次把科学技术列为国家经济发展的战略重点。同年10月24日,赵紫阳在全国科技奖励大会上代表党中央和国务院作了题为《经济振兴的一个战略问题》的讲话,阐述了“科学技术工作必须面向经济建设,经济建设必须依靠科学技术”方针。在这一方针指引下,1985年3月,中共中央发布了《中共中央关于科学技术体制改革的决定》,把科技体制改革的工作提上党和国家的重要议事日程。《决定》明确提出,体制改革的根本目的是“使科学技术成果迅速地广泛地应用于生产,使科学技术人员的作用得到充分发挥,大大解放科学技术生产力,促进科技和社会的发展”,并提出全国主要科技力量要面向国民经济主战场,为经济建设服务。具体体现在产学关系方面,就是“要改变科研、教育、生产相分离,以及军民分割、地区分割的状况,促进科研机构、高等院校、企业之间的协作和联合,加强企业的技术吸收和开发能力,并使各方面的力量形成合理的配置。”参见:《中共中央关于科学技术体制改革的决定》(一九八五年三月十三日),人民日报,1985-03-20,第1版。

5.线性模式是对创新过程的一种描述观点。它认为,创新过程是一个基础科学→应用科学→设计试制→制造→销售的单向的、逐次渐进的过程。线性模式在政策界的流行,可以追溯到被喻为美国科技政策之父的布什(Vannevar Bush)的著名咨询报告《科学——无止境的前沿》。

6.相比之下,该大学孵化器真正将母校的技术成功大规模产业化的只有两项。

7.详细参见:徐丹,发展新型科研机构激发社会创新活力,人民日报,2012-5-21,第13版;张俊慧、刘传书、左朝胜,“穿越”带来清新的风,科技日报,2012-07-06,第1版。

8.在中国的孵化器中,超过三分之二与大学或科研机构(而不是市场)保持了更为密切的联系。相比之下,即便是在作为孵化器经典教科书的美国,也只有约三分之一的孵化器以纯粹意义上的科技为核心。

9.扎根理论认为,理论是通过研究者的参与,以及在与经验对象、理论视角和研究实践的互动中建构而成的。因此,在研究过程中,文本材料、访谈纪要和背景理论会被共同作为扎根的研究材料(Charmaz,2006)。目前,扎根理论版本众多,在社会科学研究中被广泛使用(Suddaby,2006),主要可分为格拉泽和斯特劳斯(Glaser, 1978, 1998;Glaser and Strauss, 1967;Strauss, 1987)的最初版本、斯特劳斯和科尔宾(Strauss and Corbin, 1998)的程序化版本,以及卡麦兹(Charmaz,2006)的建构扎根理论等。不管是哪种版本,扎根理论都倾向于承认要从基于数据的研究中发展理论,而不是从已有的理论中演绎可验证的假设。要通过不断比较,从数据中发展编码和类属,并最终通过备忘录来完善类属,定义类属之间的关系——事实上,这也正是我们探究制度构建过程的起点。虽然斯特劳斯和科尔宾(Strauss and Corbin, 1998)的程序化版本更多发展了初始版本中受到计量科学影响的成分,提供了更多更细致的程序化安排和设计,可操作性也较强,但如果考虑到其程序化和公式化的特质,它其实已经在一定程度上违背了本研究打开制度构建机制“黑箱”的初衷(Melia,1996)。同时,由于组织社会学对与脱耦和合法性问题的分析也越来越多地采用了微观进路,本研究还是拟采用吸收了符号互动论视角并引入建构主义思想的建构扎根理论作为分析工具。

10.该大学孵化器是国内某知名大学和某异地政府共建,号称是“以企业化方式运作的正局级事业单位”,并“实行理事会领导下的院长负责制”,但在谈及与大学的关系时,受访者往往采用了“校本部”这一说法,故在此沿用。

11.参见:文本材料Ha123。因篇幅有限,本文不附访谈资料,若需要相关资料,请与本文作者联系。下同。

12.参见:文本材料Ha169。

13.参见:文本材料Ha156。

14.参见:文本材料Ha123。

15.早在兴建大学孵化器以前,南方某市就和中国著名科研机构联合建立科技工业园,并试图以此“引进国内外先进技术、引进外资、开拓高新技术产业、开发和生产高新技术产品”。然而,一方面因为“一些同志本身不懂经营,又不善于聘用经营人才,这就使得他们的经营很难有起色”,同时“科研人员只想着自己的科研项目,却不考虑市场前景,不考虑商业化目标,一心想着只要科研项目搞成了,然后通过评审,或者什么鉴定就完事大吉,回去晋升职称也就有资本了”,园区马上暴露出“企业单位事业管理”的弊端。

16.参见:文本材料Ha123。

17.比如,在武汉东湖新技术创业中心所孵化的早期企业中,可以称之为明星企业的只有楚天激光。20世纪80年代,全国大专院校很流行一个口号,叫做“用科学技术为生产建设服务”。受到此精神的感召,华中工学院(现华中科技大学)激光教研室多方联系,于1985年组建了楚天光电子公司,以实现激光技术到产品的转化。两年后,在生产上面临困难的公司恰逢创业中心成立,随即入驻并获得了120万平方米的生产场地和10万元贷款的支持。此后,孵化器不断为其提供融资担保服务,先后几次增资,并于1992年帮助其完成了股份制改造。同年,楚天的激光焊接机和打标机产品出口到美国硅谷,一炮走红。具体参见:孙文、谌达军,“两度孵化让楚天激光更亮”,武汉文史资料,2008(Z1):93-94。

18.参见:文本材料Ne0302、Ne0705。

19.参见:文本材料Ha157、Cb275。

20.参见:文本材料Ha152。

21.参见:文本材料Cb275。

22.早在孵化器建立之前,G就曾带着其多年研发的“在国际上都处于领先地位,价值500万元”的某传感器产品试图赚个好价钱,结果却是“降到5万都没有人要”。

23.参见:文本材料Ha5250。

24.在肃清异见基层人员的障碍之后,G实际上又通过进一步引进人才和内部晋升的方式对整个孵化器的科层组织进行了重新安排(参见:文本材料Ha279)。

25.参见:文本材料Ha3156。

26.参见:文本材料Ha5248、Cb254、Ha3156;访谈纪要0902a1321、1206A211。

27.参见:文本材料Cb143。

28.参见:文本材料Ha2127、Ha4208、Ha4213、Ha4217;访谈纪要0926A211、1017A221、1020B311、1110B311等。

29.参见:文本材料Ha4208、Ha4213、Ha4217、Cb415;访谈纪要:0902a1321、1020B311。

30.参见:访谈纪要1017A121、0316A122。

31.如参与“非接触红外体温快速筛检仪”项目的两个实验室主任后来都被提拔为副院长。

32.参见:访谈纪要1020B311。

33.甚至一直到今天,孵化器真正转化的本校科技成果也屈指可数,以致校本部在很长一段时间都对他们颇有微词。

34.参见:访谈纪要1110C221。

35.参见:文本材料Ha156。

36.参见:文本材料Ha5253。需要指出的是,“老师”只是一个笼统的称呼,并不意味着一定是G的学生。只是因为融入了这个特殊的场域,其他人才沿用其学生对G的称呼。事实上,G本人也曾公开表示,比起院长、教授这些称呼,他更喜欢别人叫他老师。

37.参见:文本材料Ha2104。

38.参见:文本材料Ha3156。

39.参见:文本材料Cb3136和访谈纪要1206A211。

40.参见:访谈纪要0316A122。

41.事实上,“四不像”概念最开始被G总结为“四个创新”,即“文化创新”,不同于大学,融入了企业文化;“机制创新”,不同于事业单位,用企业的劳动合同管理人事;“功能创新”,不同于研究机构,整合了其他跟科研产业化相关的功能;“目标创新”,不同于企业(孵化器),强调了社会效益的并重。但不管表述的形式如何变化,强调“冲破传统体制的束缚,杀出一条血路”的精神却是始终未变。

42.参见:文本材料Wu12。

43.参见:文本材料Ne0302。

44.参见:访谈纪要1206A211。

45.参见:访谈纪要1025B311、0928A211。

46.比如广东省科技厅厅长李兴华曾指出,目前关于新型科研机构的界定尚无明确标准,新型科研机构无法在当前的创新体系中找到准确的位置,其科研机构身份目前还只能算是拥有了“暂住证”而非正式的“身份证”,这直接导致其难以享受现有科研体制中的政策优惠。详细参见:徐丹,发展新型科研机构激发社会创新活力,人民日报,2012-5-21,第13版。

47.实际上,已经有组织的微观研究表明,旨在促动改变的利益相关者的话语也可以成为组织合法性重建的一种来源。然而,话语实践本身并不能保证组织的实践随之配合发生,因此至多是一种象征性而非实质性的力量(Beelitz and Merkl-Davies, 2012)。

| [] |

费孝通. 2006. 乡土中国. 上海人民出版社.

|

| [] |

符平. 2013. 市场的社会逻辑. 上海三联书店.

|

| [] |

黄胡先缙光国, 胡先缙. 2010. 人情与面子:中国人的权利游戏. 北京: 中国人民大学出版社.

|

| [] |

纪莺莺. 2012. 文化、制度与结构:中国社会关系研究.

社会学研究(2): 60-85.

|

| [] |

李伟民, 梁玉成. 2002. 特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征.

社会学研究(3): 11-22.

|

| [] |

厉以宁. 2000. 关于教育产业的几个问题.

高教探索(4): 14-19.

|

| [] |

刘旻, 陈士俊. 2006. 高校科技型校办企业组织结构模式的选择.

科学学与科学技术管理(7): 167-168.

|

| [] |

刘思达. 2005. 法律移植与合法性冲突——现代性语境下的中国基层司法.

社会学研究(3): 20-51, 242-243.

|

| [] |

渠敬东. 2012. 项目制:一种新的国家治理体制.

中国社会科学(5): 113-130、207.

|

| [] |

苏竣, 汝鹏, 杜敏, 王涛. 2007. 从校办企业到校有企业——转变中的中国大学知识产业化模式.

科学学研究(6): 40-45.

|

| [] |

仝志辉, 贺雪峰. 2002. 村庄权力结构的三层分析——兼论选举后村级权力的合法性.

中国社会科学(1): 158-167、208-209.

|

| [] |

吴莹, 卢雨霞, 陈家建, 王一鸽. 2008. 跟随行动者重组社会——读拉图尔的《重组社会:行动者网络理论》.

社会学研究(2): 218-234.

|

| [] |

徐勇. 1996. 由能人到法治:中国农村基层治理模式转换──以若干个案为例兼析能人政治现象.

华中师范大学学报(哲学社会科学版)(4): 1-8.

|

| [] |

翟学伟. 2009. 再论"差序格局"的贡献、局限与理论遗产.

中国社会科学(3): 151-158.

|

| [] |

张建君. 2005. 政府权力、精英关系和乡镇企业改制——比较苏南和温州的不同实践.

社会学研究(5): 92-124.

|

| [] |

张江华. 2010. 卡里斯玛、公共性与中国社会——有关"差序格局"的再思考.

社会, 30(5): 1-24.

|

| [] |

张顺, 程诚. 2012. 市场化改革与社会网络资本的收入效应.

社会学研究(1): 130-151.

|

| [] |

周雪光. 2003. 组织社会学十讲. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

周雪光, 艾云. 2010. 多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架.

中国社会科学(4): 132-150.

|

| [] |

Aberg Pelle. 2013. Managing Expectations, Demands and Myths: Swedish Study Associations Caught Between Civil Society, the State and the Market.

VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations(3): 537-558.

|

| [] |

Beelitz Annika, Doris M. Merkl-Davies. 2012. Using Discourse to Restore Organisational Legitimacy: 'CEO-speak' After an Incident in a German Nuclear Power Plant.

Journal of Business Ethics, 108(1): 101-120.

DOI:10.1007/s10551-011-1065-9

|

| [] |

Bergek Anna, Charlotte Norrman. 2008. Incubator Best Practice: A Framework.

Technovation, 28(1/2): 20-28.

|

| [] |

Beverland Michael, Sandra Luxton. 2005. Managing Integrated Marketing Communication (IMC) through Strategic Decoupling: How Luxury Wine Firms Retain Brand Leadership while Appearing to Be Wedded to the Past.

Journal of Advertising, 34(4): 103-116.

DOI:10.1080/00913367.2005.10639207

|

| [] |

Bøllingtoft Anne, John P. Ulhøi. 2005. The Networked Business Incubator-Leveraging Entrepreneurial Agency?.

Journal of Business Venturing, 20(2): 265-290.

DOI:10.1016/j.jbusvent.2003.12.005

|

| [] |

Boxenbaum, Eva and Stefan Jonsson. 2008. "Isomorphism, Diffusion and Decoupling. " In The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, edited by Royston Greenwood, Christine Oliver, Kerstin Sahlin, and Roy Suddaby. Los Angeles, London: Sage: 78-98.

|

| [] |

Charmaz Kathy. 2006. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Anaalysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

|

| [] |

Clarke Adele E. 2003. Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn.

Symbolic Interaction(4): 553-576.

|

| [] |

Colombo Massimo G., Marco Delmastro. 2002. How Effective are Technology Incubators? Evidence from Italy.

Research Policy, 31(7): 1103-1122.

DOI:10.1016/S0048-7333(01)00178-0

|

| [] |

Crozier Michel. 1964. The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press.

|

| [] |

Czarniawska Barbara, Guje Sevón. 1996. Translating Organizational Change. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

|

| [] |

Czarniawska, Barbara. 2008. "How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Seflections on Institutional Theory(ies). " In The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, edited by Royston, Greenwood, Christine Oliver, Kerstin Sahlin and Roy Suddaby. Los Angeles, London: Sage: 769-782.

|

| [] |

Czarniawska Barbara, Tor Hernes. 2005. Actor-Network Theory and Organizing. Malmo, Copenhagen: Liber & Copenhagen Business School Press.

|

| [] |

Deephouse, David L. and Marc Suchman. 2008. "Legitimacy in Organizational Institutionalism. "In The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, edited by Royston Greenwood, Christine Oliver, Kerstin Sahlin and Roy Suddaby. Los Angeles, London: Sage: 49-77.

|

| [] |

DiMaggio Paul J., Walter W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields.

American Sociological Review, 48(2): 147-160.

DOI:10.2307/2095101

|

| [] |

Dore Ronald. 1983. Goodwill and the Spirit of Market Capitalism.

The British Journal of Sociology, 34(4): 459-482.

DOI:10.2307/590932

|

| [] |

Douglas Mary. 1986. How Institutions Think. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

|

| [] |

Dowling John, Jeffrey Pfeffer. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior.

The Pacific Sociological Review, 18(1): 122-136.

DOI:10.2307/1388226

|

| [] |

Drori Israel, Benson Honig. 2013. A Process Model of Internal and External Legitimacy.

Organization Studies, 34(3): 345-376.

DOI:10.1177/0170840612467153

|

| [] |

Edelman Lauren B., Steven E. Abraham, Howard S. Erlanger. 1992. Professional Construction of Law: The Inflated Threat of Wrongful Discharge.

Law & Society Review, 26(1): 47-83.

|

| [] |

Etzkowitz Henry. 2002. Incubation of Incubators: Innovation as a Triple Helix of University-Industry-Government Networks.

Science and Public Policy, 29(2): 115-128.

DOI:10.3152/147154302781781056

|

| [] |

Etzkowitz Henry. 2003. Research Groups as 'Quasi-Firms': The Invention of the Entrepreneurial University.

Research Policy, 32(1): 109-121.

DOI:10.1016/S0048-7333(02)00009-4

|

| [] |

Etzkowitz Henry, Loet A. Leydesdorff. 1997. Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relation. London: Cassell Academic.

|

| [] |

Fiss Peer C., Edward J. Zajac. 2006. The Symbolic Management of Strategic Change: Sensegiving via Framing and Decoupling.

Academy of Management Journal, 49(6): 1173-1193.

DOI:10.5465/amj.2006.23478255

|

| [] |

Glaser Barney G. 1978. Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.

|

| [] |

Glaser Barney G. 1998. Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press.

|

| [] |

Glaser Barney G., Anselm L. Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Pub. Co.

|

| [] |

Greenwood Royston, Mia Raynard, Farah Kodeih, Evelyn R. Micelotta, Michal Lounsbury. 2011. Institutional Complexity and Organizational Responses.

The Academy of Management Annals, 5(1): 317-371.

DOI:10.5465/19416520.2011.590299

|

| [] |

Greenwood Royston, Roy Suddaby, Christopher R. Hinings. 2002. Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields.

Academy of Management Journal, 45(1): 58-80.

|

| [] |

Grimaldi Rosa, Alessandro Grandi. 2005. Business Incubators and New Venture Creation: An Assessment of Incubating Models.

Technovation, 25(2): 111-121.

DOI:10.1016/S0166-4972(03)00076-2

|

| [] |

Hallett Tim. 2010. The Myth Incarnate: Recoupling Processes, Turmoil, and Inhabited Institutions in an Urban Elementary School.

American Sociological Review, 75(1): 52-74.

DOI:10.1177/0003122409357044

|

| [] |

Halpern David. 2005. Social Capital. Cambridge, UK: Polity Press.

|

| [] |

Hamilton Gary G., Nicole W. Biggart. 1998. Market, Culture, and Authority: A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far East.

American Journal of Sociology(94): 52-94.

|

| [] |

Hannonȏ Paul D., Paul Chaplin. 2003. Are Incubators Good for Business? Understanding Incubation Practice: The Challenges for Policy.

Environment and Planning C: Government and Policy, 21(6): 861-881.

DOI:10.1068/c0215

|

| [] |

Haunschild Pamela R. 1993. Interorganizational Imitation: The Impact of Interlocks on Corporate Acquisition Activity.

Administrative Science Quarterly, 38(4): 564-592.

DOI:10.2307/2393337

|

| [] |

Heimer Carol A. 1999. Competing Institutions: Law, Medicine, and Family in Neonatal Intensive Care.

Law & Society Review, 33(1): 17-66.

|

| [] |

Johnson Cathryn, Timothy J. Dowd, Cecilia L. Ridgeway. 2006. Legitimacy as a Social Process.

Annual Review of Sociology(32): 53-78.

|

| [] |

Kitchener Martin. 2002. Mobilizing the Logic of Managerialism in Professional Fields: The Case of Academic Health Centre Mergers.

Organization Studies, 23(3): 391-420.

DOI:10.1177/0170840602233004

|

| [] |

Kostova Tatiana, Kendall Roth. 2002. Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations: Institutional and Relational Effects.

Academy of Management Journal, 45(1): 215-233.

|

| [] |

Lalkaka Rustam. 2006. Technology Business Incubation: A Toolkit on Innovation in Engineering, Science and Technology. Paris: UNESCO Pubishing.

|

| [] |

Latour Bruno. 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford, New York: Oxford University Press.

|

| [] |

Lee Ching Kwan, Yonghong Zhang. 2013. The Power of Instability: Unraveling the Microfoundations of Bargained Authoritarianism in China.

American Journal of Sociology, 118(6): 1475-1508.

DOI:10.1086/670802

|

| [] |

Lin Nan. 1995. Local Market Socialism: Local Corporatism in Action in Rural China.

Theory and Society, 24(3): 301-354.

DOI:10.1007/BF00993350

|

| [] |

Lin Nan. 2001. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Löfsten Hans, Peter Lindelöf. 2001. Science Parks in Sweden-Industrial Renewal and Development?.

R & D Management, 31(3): 309-322.

|

| [] |

Lounsbury Michael. 2001. Institutional Sources of Practice Variation: Staffing College and University Recycling Programs.

Administrative Science Quarterly, 46(1): 29-56.

DOI:10.2307/2667124

|

| [] |

MacLean Tammy L., Michael Behnam. 2010. The Dangers of Decoupling: The Relationship Between Compliance Programs, Legitimacy Perceptions, and Institutionalized Misconduct.

Academy of Management Journal, 53(6): 1499-1520.

DOI:10.5465/amj.2010.57319198

|

| [] |

McAdam Maura, Susan Marlow. 2008. A Preliminary Investigation into Networking Activites within the University Incubator.

International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(4): 219-241.

|

| [] |

Melia Kath M.. 1996. Rediscovering Glaser.

Qualitative Health Research, 6(3): 368-378.

DOI:10.1177/104973239600600305

|

| [] |

Merton Robers K. 1936. The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action.

American Sociological Review, 1(6): 894-904.

DOI:10.2307/2084615

|

| [] |

Meyer John W., Brian Rowan. 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.

The American Journal of Sociology, 83(2): 340-363.

DOI:10.1086/226550

|

| [] |

Mian Sarfraz A. 1994. US University-Sponsored Technology Incubators: An Overview of Management, Policies and Performance.

Technovation, 14(8): 515-528.

DOI:10.1016/0166-4972(94)90151-1

|

| [] |

Mian Sarfraz A. 1996. Assessing Value-Added Contributions of University Technology Business Incubators to Tenant Firms.

Research Policy, 25(3): 325-335.

DOI:10.1016/0048-7333(95)00828-4

|

| [] |

Mian Sarfraz A. 1997. Assessing and Managing the University Technology Business Incubator: An Integrative Framework.

Journal of Business Venturing, 12(4): 251-285.

DOI:10.1016/S0883-9026(96)00063-8

|

| [] |

Mowery, David C. and Bhaven N. Sampat. 2005. "Universities in National Innovation Systems. " In The Oxford Handbook of Innovation, edited by Jan Fagerberg, David C. Mowery, and Richard R. Nelson. Oxford, New York: Oxford University Press: 209-239.

|

| [] |

Nee Victor, Sonja Opper. 2012. Capitalism from Below: Markets and Institutional Change in China. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

|

| [] |

Owen-Smith Jason, Walter W. Powell. 2001. To Patent or Not: Faculty Decisions and Institutional Success at Technology Transfer.

The Journal of Technology Transfer, 26(1/2): 99-114.

DOI:10.1023/A:1007892413701

|

| [] |

Owne-Smith Jason, Walter W. Powell. 2004. Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community.

Organization Science, 15(1): 5-21.

DOI:10.1287/orsc.1030.0054

|

| [] |

Peng Yusheng. 2004. Kinship Networks and Entrepreneurs in China's Transitional Economy.

American Journal of Sociology, 109(5): 1045-1074.

DOI:10.1086/382347

|

| [] |

Powell, Walter W. and Stine Grodal. 2005. "Networks of Innovators. " In The Oxford Handbook of Innovation, edited by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson. Oxford, New York: Oxford University Press: 56-85.

|

| [] |

Putnam Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

|

| [] |

Putnam Robert D., Robert Leonardi, Raffaella Nanetti. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

| [] |

Rothaermel Frank T., Marie Thursby. 2005a. University-Incubator Firm Knowledge Flows: Assessing their Impact on Incubator Firm Performance.

Research Policy, 34(3): 305-320.

DOI:10.1016/j.respol.2004.11.006

|

| [] |

Rothaermel Frank T., Marie Thursby. 2005b. Incubator Firm Failure or Graduation?The Role of University Linkages.

Research Policy, 34(7): 1076-1090.

DOI:10.1016/j.respol.2005.05.012

|

| [] |

Ruef Martin, W. Richard Scott. 1998. A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy: Hospital Survival in Changing Institutional Environments.

Administrative Science Quarterly, 43(4): 877-904.

DOI:10.2307/2393619

|

| [] |

Ruskola Teemu. 2000. Conceptualizing Corporations and Kinship: Comparative Law and Development Theory in a Chinese Perspective.

Stanford Law Review, 52(6): 1599-1729.

DOI:10.2307/1229500

|

| [] |

Sauder Michael, Wendy Nelson Espeland. 2009. The Discipline of Rankings: Tight Coupling and Organizational Change.

American Sociological Review, 74(1): 63-82.

DOI:10.1177/000312240907400104

|

| [] |

Scott W. Richard. 1995. Institutions and Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE.

|

| [] |

Seidman William H. 1983. Goal Ambiguity and Organizational Decoupling: The Failure of 'Rational Systems' Program Implementation.

Educational Evaluation and Policy Analysis, 5(1): 399-413.

|

| [] |

Slaughter Sheila, Larry L. Leslie. 1997. Academic Capitalism:Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

|

| [] |

Stevens John M., H. Kevin Steensma, David A. Harrison, Philip L. Cochran. 2005. Symbolic or Substantive Document? The Influence of Ethics Codes on Financial Executives' Decisions.

Strategic Management Journal, 26(2): 181-195.

DOI:10.1002/(ISSN)1097-0266

|

| [] |

Strauss Anselm L. 1987. Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

|

| [] |

Strauss Anselm L., Juliet M. Corbin. 1998. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oake, CA: Sage.

|

| [] |

Suchman Mark C. 1995. Managing Legitimacy:Strategic and Institutional Approaches.

Academy of Management Review, 20(3): 571-610.

DOI:10.5465/amr.1995.9508080331

|

| [] |

Suddaby Roy. 2006. From the Editors:What Grounded Theory is Not.

Academy of Management Journal, 49(4): 633-642.

DOI:10.5465/amj.2006.22083020

|

| [] |

Suddaby, Roy and Royston Greenwood. 2009. "Methodological Issues in Researching Institutional Change. "In The Sage Handbook of Organizational Research Methods, edited by David Buchanan and Alan Bryman. Los Angeles, London: SAGE: 177-195.

|

| [] |

Suddaby Roy, Kimberly D. Elsbach, Royston Greenwood, John W. Mayer, Tammar B. Zilber. 2010. Organizations and Their Institutional Environments—Bringing Meaning, Values, and Culture Back in: Introduction to the Special Research Forum.

Academy of Management Journal, 53(6): 1234-1240.

DOI:10.5465/amj.2010.57317486

|

| [] |

Waldorff Susanne Boch. 2013. What is the Meaning of Public Sector Health? Translating Discoures into New Organizational Practices.

Journal of Change Management, 13(3): 287-307.

|

| [] |

Weber Max. 1968. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. New York: Bedminster Press.

|

| [] |

Weick, Karl E. 1995. Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.

|

| [] |

Weick Karl E., Kathleen M. Sutcliffe, David Obstfeld. 2005. Organizing and the Process of Sensemaking.

Organization Science, 16(4): 409-421.

DOI:10.1287/orsc.1050.0133

|

| [] |

Westphal James D., Edward J. Zajac. 2001. Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock Repurchase Programs.

Administrative Science Quarterly, 46(2): 202-228.

DOI:10.2307/2667086

|

| [] |

Whitley, Richard. 1992. "The Social Construction of Organizations and Markets: The Comparative Analysis of Business Recipes. "In Rethinking Organization: New Directions in Organization Theory and Analysis, edited by Michael Reed and Michael Hughes. London: Sage: 120-143.

|

| [] |

Woolcock Michael. 1998. Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework.

Theory and Society, 27(2): 151-208.

DOI:10.1023/A:1006884930135

|

| [] |

Wu Jieh Min. 1997. Strange Bedfellows: Dynamics of Government-Business Relations between Chinese Local Authorities and Taiwanese Investors.

Journal of Contemporary China, 6(15): 319-346.

DOI:10.1080/10670569708724281

|

| [] |

Yu Kyoung-Hee. 2013. Institutionalization in the Context of Institutional Pluralism: Politics as a Generative Process.

Organization Studies, 34(1): 105-131.

DOI:10.1177/0170840612464755

|

| [] |

Zajac Edward J., James D. Westphal. 2004. The Social Construction of Market Value: Institutionalization and Learning Perspectives on Stock Market Reactions.

American Sociological Review, 69(3): 433-457.

DOI:10.1177/000312240406900306

|

| [] |

Zelizer Viviana A. 1994. The Creation of Domestic Currencies.

The American Economic Review, 84(2): 138-142.

|

| [] |

Zhou Xueguang, Qiang Li, Wei Zhao, He Cai. 2003. Embeddedness and Contractual Relationships in China's Transitional Economy.

American Sociological Review, 68(1): 75-102.

DOI:10.2307/3088903

|

| [] |

Zucker Lynne G. 1988. Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment. Cambridge, MA: Ballinger.

|

| [] |

Zucker Lynne G., Michael R. Darby, Jeff S. Armstrong. 2002. Commercializing Knowledge: University Science, Knowledge Capture and Firm Performance in Biotechnology.

Management Science, 48(1): 138-153.

DOI:10.1287/mnsc.48.1.138.14274

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33