中央电视台的“经济生活大调查”显示,2006-2009年,虽然中国居民的幸福感持续下降,但教育程度与居民的幸福体验一直呈现较强的正向关系。以2009年为例,教育程度为小学、中学和大学的居民,其幸福感得分分别为3.4、3.5和3.6。可见,教育不仅是提高人们素质修养、迈向文明进步的重要途径,同时也肩负着追求个人幸福的终极任务。因此,教育程度与幸福感之间的关系逐渐成为人们讨论的重要议题之一。

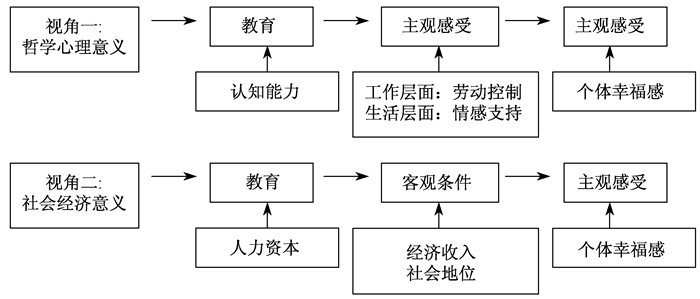

学术界有关教育程度对幸福感的影响研究主要有两种分析视角(见图 1)。第一种视角从哲学心理意义层面论证二者的关系,遵循从主观到主观的幸福分析逻辑,其观点为:教育能够改变个体的认知能力,并使其获得一种幸福感。这种体验产生于两种不同的社会场景:在工作层面上,人们通过控制劳动过程体验到幸福的感觉(Kohn,1976;Bird and Ross, 1993)。接受过高等教育的个体更有可能置身于生产现场之外,从事自由度更高、创造性更强的工作。这种工作性质意味着他们能够摆脱机器和监工的束缚,获得一种控制的快乐,其幸福感随之提高。在生活层面上,人们通过获得情感支持体验到幸福的感觉(Dukheim,1951;Gore,1978;Litwak and Messeri, 1989)。个人的情感需求离不开与初级群体的纽带关系,一般地,教育程度越高,个体就越善于沟通交往,并能弹性处理交往中的矛盾。这种能力不仅有利于扩展、维持与他人的社会关系,还会使个体获得一种稳定的情感支持,不断强化他们对幸福的感知程度。

|

图 1 教育程度对幸福感影响研究的两种分析视角 |

第二种视角从社会经济意义层面论证二者的关系,遵循从客观到主观的幸福分析逻辑,其观点为:个体通过教育不仅能够提高认知能力,更为重要的是,还能获得具有经济价值的知识技能,并使其转化成一种可带来收益的非物质资本。因此,教育对个体幸福感的影响是通过改变他们生活的客观条件(经济收入、社会地位)来实现的。这种观点源于人力资本理论(Human Capital Theory)和地位获得理论(Status Attainment Theory)。人力资本理论认为,在自由竞争的市场环境中,由于知识技能与生产效率、经济效益成正比,个体会因知识技能积累的差异性而获得相应的补偿(Mincer,1974),即教育程度越高,个体越有可能获得更高的经济收入,进而增强个体对幸福的感知程度。地位获得理论指出,个体的社会地位是由先赋和获致两种因素决定的(Blau and Duncan, 1967)。然而,工业化的迅速发展打破了依靠代际关系传承知识技能的社会再生产模式,形成以现代教育为核心的职业地位体系。所以,教育程度可通过影响个体社会地位获得作用于幸福感。

综观国内外已有的研究,大多集中在第一种视角,从社会经济意义层面讨论教育程度对个体幸福感影响的实证研究却很少。所以,本研究立足于第二种研究视角,以城市居民为研究对象,运用路径分析方法,将教育程度对个体幸福感的影响分解为直接和间接两种效应:直接效应指在控制了其他变量的情况下,教育程度直接作用于个体幸福感的影响效应;间接效应指教育程度通过收入水平这一中介变量影响个体幸福感,即“教育回报对个体幸福感的影响效应”。此外,由于社会转型的内源力量和全球化发展的外在冲击不断影响着中国的改革与发展进程,各区域的特殊性和变迁的时效性可能导致不同时空条件下的发展呈现独特的内在逻辑,并形塑在场个体的行为特征。倘若忽视这种时空变化条件,将使我们在考察教育程度对个体幸福感的影响程度时产生偏颇,所以,本研究引入空间和时间两个分析维度来分析教育程度与个体幸福感之间的关系特征。基于此,本文将回答三个问题:(1)教育程度对中国城市居民幸福感的整体影响;(2)在不同的空间条件下,教育程度的直接效应和间接效应(教育回报)对中国城市居民幸福感的影响差异及其原因;(3)在不同的时间条件下,教育程度的直接效应和间接效应(教育回报)对中国城市居民幸福感的影响差异及其原因。

二、文献回顾与研究假设 (一) 教育程度对中国城市居民幸福感的整体影响通过回顾国外相关研究,基于第二种分析视角,学术界阐述教育程度对幸福感影响的文献可归纳为两种观点。一是认为教育程度对个体幸福感有正向影响。无论在英国、德国、瑞士等西方发达国家,还是在台湾、香港等东亚地区,高学历的个体在日常生活中感觉更快乐,对生活品质的满意度也较高(Ross and Willigen, 1997;Frey and Stutzer, 1999;Tsou and Liu, 2001)。其原因在于这些地区资源分配方式均以市场为主导,人力资本越高便意味着可获得的经济资源越多,个体的幸福感也会相应增加。二是认为教育程度对个体幸福感有负向影响。教育程度较高的人对自我的期望值相对较高,且与他人相比有一种强烈的优越感,一旦遭遇失业、经济衰退等困难或危机,其幸福感下降幅度要比他人多得多(Wilson,1967;Clark and Oswald, 1994;Layard,2006)。

改革开放以来,中国经济经历着从计划经济向市场经济的重大转型,人力资本也越来越成为影响个人收入的主导因素(Nee,1989),所以,教育程度作为衡量人力资本和劳动力素质的重要指标对个体收入的增加有着显著的正向影响(体制内也如此)。有学者指出,随着市场化力量逐渐渗透到体制内,人力资本在国家规制部门的回报也得到了相应提高。例如,刘精明(2006a)的研究表明,在党政机关等四个体制内部门中,2003年的教育收益率比1996年有较大幅度的增加,且这种增长速度明显高于体制外教育收益率的增长速度。由此,根据第一种观点所认为的教育程度对个体幸福感有正向的影响,笔者推断,教育程度与中国城市居民幸福感也可能呈现正向关系。

然而,教育程度对幸福感的影响并不是简单的直线关系。西方研究认为,拥有中等教育文凭的个体是感觉最幸福的群体(Hartog and Oosterbeek, 1998)。对于大学生群体的研究也有相似结论,当个体获得大学文凭后,即便继续升学提高自身的教育程度,其幸福感也不会有显著提高,二者甚至呈现负向关系(Michalos,2004)。李春玲(2003)在研究中国情况时也指出,随着教育年限的增加,个体经济回报也会逐步提高;但不同区域的教育收益率却有所不同。与农村地区相比,由于城市地区的市场化与工业化程度较高,高中与中专学历在城市的收益回报率是最高的。基于此,笔者提出:

假设1:总体而言,教育程度对中国城市居民幸福感有显著的正向影响,但二者并非呈现简单的直线关系。

在文献回顾中,笔者发现,西方学者在控制特定的人口社会特征变量下,讨论教育程度对幸福感的变化趋势,其中,收入和年龄是被讨论得最多的重要变量。不少研究认为,在控制收入后,教育程度对居民幸福感的影响会降低。例如,戴维斯(Davis,1984)通过分析1972-1982年美国居民幸福感的变化情况发现,在控制了个人收入和家庭收入的情况下,教育程度对幸福感的影响明显减弱,或变得微乎其微。主要原因在于:教育程度对幸福感的影响很少通过直接效应来实现,而是通过提高经济地位或职业地位影响个体的幸福程度。基于此,笔者提出:

假设2:在控制了收入后,教育程度对中国城市居民幸福感的正向效应会减弱。

当引入年龄变量时,研究普遍发现,教育程度对居民幸福感的影响会逐渐减小或变得不显著。从生命历程的角度来看,个体间的物质欲望在初期具有高度的相似性,此时,教育程度越高的个体可以通过获得更多收入以满足自己的欲望,其幸福感自然也较高;但随着生命历程的推进,人们物质欲望的增量往往大于经济收入的增速,这促使教育程度对幸福感的影响效应被逐渐削弱(Easterlin,2001)。当步入老年阶段,他们获得资源与收入的主要途径为社会保障的国家再分配体系,不再是以教育为核心的市场分配体系,这种转变缩小了不同学历群体之间对幸福体验的差异性(Yang,2008)。此外,与年轻人相比,老年人更多采用向下比较的方式来缓解自己的消极情绪,而且,老年人对物质资源的期望值本身较低,理想与现实之间的差距较小导致教育程度对幸福感的影响随着年龄增加而减弱(Cheng,2004)。基于此,笔者提出:

假设3:随着年龄的增加,教育程度对中国城市居民幸福感的正向效应会减弱。

(二) 不同空间条件下,教育回报对中国城市居民幸福感的影响在社会科学研究中,空间不仅是一个具有自然特性和地理特性的场所,还是一种社会历史的建构。从概念来看,空间蕴含并产生于社会实践,是社会秩序的特定体现(吉登斯,1998:206),即空间的建构是在场个体集体互动的结果,随着时间的推进,凝结成各种常规化的制度结构。此时,空间不但富含文化、政治与社会的意义,更为重要的是,社会建构过程赋予了空间一套自身的运作逻辑与规则(布迪厄,1998:134)。身处不同空间的个体受制于这种客观条件,需要按照空间所特有的资源分配原则来实现自我的行为。在中国情境下,以市场化为方向的渐进式改革模式是引起中国经济发展区域差异的重要原因。东部地区凭借优越的地理位置和改革开放的倾斜政策,通过积极引进外商投资和发展内源型经济,为非公有制经济的发展奠定了良好基础。相比之下,中西部地区由于受制于地理、环境和政策等因素,很难在改革开放中获益。近年来,虽然中西部的市场化水平呈现较快的增长速度,但总体市场化程度仍然落后于东部地区(阎大颖,2007)。

中国市场化的空间差异不仅影响了个人的行为特征,也导致了生产要素对资源分配的贡献程度有所差异。很多研究认为,市场化程度不同,教育的经济回报也呈现相应的变化(李春玲,2003;李实、丁赛,2003;刘精明,2006b)。刘精明(2006b)根据市场化程度的差异区分了私有部门和国有部门,研究发现,市场化程度越高的部门,人力资本的回报越高。在1996和2003年两个时点,私有部门的教育收益明显高于国有部门。李实、丁赛(2003)在分析了1990-1999年全国6省数据后也得到类似结果,即私营个体企业给予职工教育的回报最高,而国有独资企业给予的回报则最低。

上述文献表明,中国市场化的地区差异可能会影响城市居民对幸福的感知程度。对于市场化程度较高的地区,个人幸福感的来源主要通过教育回报来体现,即教育程度通过影响个人收入,从而实现对居民幸福感的影响;相比而言,对于市场化程度较低的地区,虽然个人也可通过教育回报来增加幸福感,但与市场化程度较高的地区相比,教育回报对城市居民幸福感影响相对较弱。因此,笔者提出:

假设4:无论在市场化程度较高还是较低的地区,教育回报对中国城市居民幸福感均呈现显著的正向影响。

假设5:在市场化程度较高的地区,教育回报对中国城市居民幸福感的影响效应要比市场化程度较低的地区强。

(三) 不同时间条件下,教育回报对中国城市居民幸福感的影响时间在社会分析中经常被描述成某一模型中诸变量之间的一种因果联系(哈萨德,2009:18)。虽然时间本身不能构成因果联系,但它作为条件变量加入分析过程,无论是否支持变量之间存在的历时性联系,都能对因果联系的推断起到验证作用。然而,时间并不仅仅表示为一种序列位置(Marsh,1952:44),而是关于个人活动的社会时间。换言之,时间是根据个人日常生活和行为特征被建构的,其背后蕴含的是一种更为复杂而宏大的结构模式。从这一层面上来说,时间与社会秩序是并存的(贝尔特,2009:18)。在中国情景下,始于1999年的高等教育扩招是教育改革中的一个重要历史事件,也反映了中国教育结构特征更新的时间断点,在这一断点的前后两个时间段,教育程度对收入回报的影响显现出截然不同的机制。

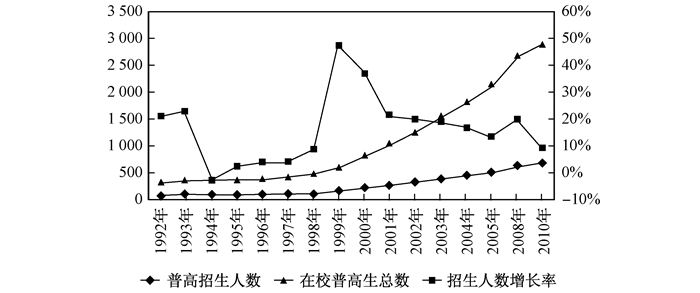

自新中国成立以来,中央政府一直通过扩大各教育层次的招生比例增加国民受教育的机会。从1999年开始,随着高等教育扩招政策的逐步落实,大学在校生的规模迅速扩大。从图 2可见,1992-1998年期间,普通高校在校学生总数、普通高校招生人数都处于较为稳定的水平。然而,自1999开始,普通高校在校学生总数和每年招生人数急速上升,年平均增长率高达20%。截至2010年,我国普通高校在校学生总数已达2 231万,其高等教育规模位居世界第一。与此同时,大学扩招也带来不少负面影响,其中,最为明显的是高等教育收益的压缩效应。有研究表明,在2000年以后,高等教育的收益率呈现增长减缓的趋势,到2006年,甚至出现停止增长的迹象(何亦明,2009)。因此,大学毕业生不得不面对“找工难、起薪低”的困境。由此不难看出,高等教育在劳动力市场的“贬值”效应将导致教育程度对城市居民幸福感产生时间的差异,在高等教育扩招前进入劳动力市场的毕业生,教育回报对他们的幸福感有显著影响;而在高等教育扩招后进入劳动力市场的毕业生,由于教育程度在经济收入的回报率下降,直接降低了他们对幸福的感知程度。所以,笔者提出:

|

资料来源:国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/) 图 2 1992-2010年全国高等教育招生变化趋势 |

假设6:2002年之前,教育回报对中国城市居民幸福感呈现显著正向影响。1

假设7:2002年之后,教育回报对中国城市居民幸福感没有显著影响。

三、研究设计 (一) 分析策略本文重点在于研究教育程度如何影响中国城市居民幸福感。因此,笔者首先采用逐步回归方法,考察教育程度对幸福感的直接影响,检验与之相关的三个假设;然后通过引入收入水平作为中间传递变量,采用路径分析方法,将教育程度对幸福感的影响分解为直接效应和间接效应,并在不同的时空条件下比较这两种影响效应的差异程度。

(二) 数据来源本研究数据来自2005年“中国综合社会调查”(CGSS2005)。2该调查采用多阶分层抽样的方法,以中国22个省、4个自治区(不含西藏自治区)、4个直辖市(不含港澳台)共2 801个区县单位为初级抽样单元(PSU),并对其中125个区县的10 372人进行访问调查。其中,城市样本为6 098人,农村样本为4 274人。考虑到本研究重点是教育程度对城市居民的幸福感的影响,因此,样本对象为年龄在18-70岁之间、户口性质为非农的城市居民,经过简单的数据处理和筛选后,最终得到5 400个分析样本。

(三) 变量设计1. 因变量 本研究的因变量是幸福感。学界一般将幸福感操作化为“您认为自己幸福吗”等单维度测量问题,但这种方法过于简单和模糊,时常让被访者难以回答。大量实证研究表明,幸福感是一个复合型变量,它主要由个体对生活的评价和个体在一定时期内的情绪反应两个维度构成(Diener,et al,1999)。其中,前者包括个体对生活的总体满意度和对具体事物(如工作、家庭、休闲和财产)的满意度,后者包括个体的积极情绪和消极情绪。本研究遵循幸福感多维测量的立场,虑及数据的可操作性,最终选取总体幸福感、工作满意度、3积极情绪和消极情绪构成幸福感的4个子变量,且通过因子分析方法,将其合并成一个数值型的复合变量:幸福感因子得分。具体而言,总体幸福感操作化为“您对自己所过的生活的感觉是怎样”;工作满意度操作化为“您对自己目前(或最后一次)工作的满意程度是怎样的”,回答选项为:非常不幸福/非常不满意、不幸福/不满意、一般、幸福/满意和非常幸福/非常满意,并依次赋值1-5分;积极情绪操作化为“您认为您现在生活中开心的部分会占到您整个生活的几成”,回答选项为:1-10成,分别赋值为:1-2成=1分,3-4成=2分,5-6成=3分,7-8成=4分,9-10成赋值为5分;消极情绪操作化为“您是否因为一些情绪问题(例如焦虑,抑郁或易怒的感受)而感到困扰”,回答选项为:完全没有感到困扰、很少感到困扰、有些感到困扰、很感到困扰和非常感到困扰,分别赋值5-1分。因子分析结果见表 1。

| 表 1 幸福感因子分析结果 |

2. 中介变量 收入水平为本研究的中介变量。它操作化为:“您2004年的全年总收入是多少元,包括工资、各种奖金、补贴、分红、股息、保险、退休金、经营性纯收入、银行利息、馈赠等所有收入在内”,以此得到人均月收入作为衡量收入水平的数值型变量。并且,考虑到收入呈现的是偏态分布,因此,在纳入模型时需要对其进行对数化处理。

3. 核心自变量 本研究的核心自变量为教育程度。基于研究思路与目的,教育程度操作化方法有两种,一种则将它转化成“教育级别”的类别变量,具体操作化为小学及以下、初中、高中、职高/技校、中专、大专和本科及以上7类;另一种将它转换成“教育年限”的数值型变量,没有受过正式教育为0年,小学一到六年级分别为1-6年,初中一到三年级分别为7-9年,高中一到三年级分别为10-12年,职高、技校和中专分别为12年,大专为15年,本科为16年,研究生及以上为18年。需要说明的是,前者仅用于实证分析结果第一部分的教育级别模型,4其他模型涉及的教育程度变量均操作化为教育年限。

4. 控制变量 以往的幸福研究发现,除了教育程度和收入水平外,个体幸福感也会受其他变量的影响,主要体现在性别、年龄、婚姻状况和健康水平等方面。性别分层会导致男性和女性的幸福感存在较大差异,因为女性在工作、报酬、生活休闲和家庭地位等方面处于相对劣势,所以,她们对幸福的感知程度普遍低于男性(Shmotkin,1990)。年龄与个体幸福感之间呈现正U型关系,中年人的幸福感最低(Oswald,1997)。婚姻状况同样对个体幸福感具有调节作用,已婚者的幸福感明显高于未婚者(Ross,1995)。在健康水平方面,个体的健康水平越低,其幸福感就越低。这是由于个体身心都受到病痛的折磨,以及高昂的医疗费用有可能使其陷入生活的困境(Wolfson,1999)。在中国情境下,个体幸福感还有可能受到党员身份、户籍所在地和单位性质等特殊变量的影响。党员身份作为一种政治资本,有助于个体获得其他形式的有价资源,这种资源获得与占有的优势会影响个体对幸福的感知程度。另外,中国户籍制度背后所隐藏的资源与福利分配的差异,造成群体间的利益格局处于分割状态。这种分割不仅体现在城乡之间,同时也存在于本地人与外地人之间。即便工作与生活在同一座城市,但户籍身份的差异将导致外地人无法与本地人享有同等的权利与资源,从而降低了他们对幸福的感知程度。体制则是另一种影响个体获取资源的制度性条件,处于体制内和体制外的个体在工资收入和福利待遇等诸多方面有着明显的不同,这也有可能影响他们对幸福的感知程度。基于此,性别、年龄、婚姻状况、健康水平、党员身份、户籍所在地和单位性质等7个变量均作为控制变量,用于分析幸福感的影响模型。

在收入分层领域中,现有研究已经充分论证和说明在中国情境下决定个体收入水平的重要因素。通过文献回顾,笔者将性别、年龄、党员身份、父亲教育年限、户籍所在地、单位性质、产业类型和所在区域等8个控制变量纳入分析收入水平的影响模型。

5. 条件变量 本研究的条件变量为所在区域和扩招时间。在幸福感和收入水平的影响模型中,所在区域5根据被访者的调查省份操作化为东部地区、中部地区和西部地区,并作为控制变量纳入其中。同时,这种空间差异主要体现在不同省份间的市场化程度,所以,作为条件变量,所在区域根据该省份的市场化水平6被操作化为市场化程度较高或较低的地区。以2002年为时点分为扩招前和扩招后。

(四) 分析模型本研究涉及的分析模型为多元线性回归和路径分析。多元线性回归模型具体如下:

| $ Y = a + {b_1}{X_{1 + }}{b_2}{X_{2 + }} \cdots {b_i}{X_i} $ |

其中,Y表示因变量被访者的幸福感,X1, X2, …, Xi分别表示模型中的自变量以及其他控制变量(详见实证分析部分),截距a表示自变量和控制变量均为0时,因变量Y的平均取值;回归系数bi表示在控制了其他变量的情况下,自变量Xi每变化一个单位,因变量Y的平均变化情况。

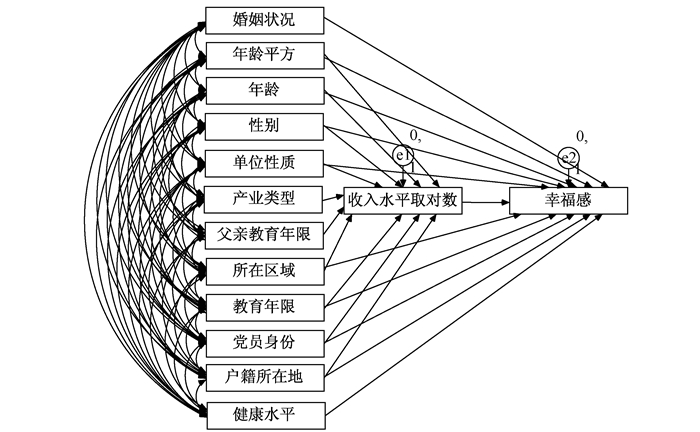

路径分析模型是递归模型,即模型因果联系全部为单向链条关系、无反馈作用,且残差间未假设有相关存在的模型。如图 3所示,幸福感和收入水平取对数为内生变量,它们均受到模型中其他可观测变量的影响。教育年限、婚姻状况、年龄、年龄平方、性别、单位性质、产业类型、父亲教育年限、所在区域、党员身份、户籍所在地和健康水平则为外生变量,主要由模型以外的其他因素所决定,类别变量在纳入模型时均进行虚拟化处理。模型估计采用最大似然法,其中涉及的因果链主要有两条:一是包括教育年限在内的变量如何作用于收入水平,二是教育年限、收入水平等变量如何影响幸福感。

| 表 2 分析变量的描述统计 |

|

图 3 教育年限、收入水平与中国城市居民幸福感的路径模型7 |

表 3采用逐步回归方法系统讨论与检验了教育程度对中国城市居民幸福感的影响。在控制了其他变量的情况下,性别与城市居民幸福感呈显著的负向关系,即男性的幸福感低于女性。婚姻状况与城市居民幸福感呈显著的正向关系,即已婚居民幸福感高于未婚居民。年龄与城市居民幸福感的关系呈正U型,即随着年龄的增加,城市居民的幸福感随之降低,但到达一定岁数后,他们的幸福感就开始上升。城市居民的健康状况越好,他们对幸福的感知程度也越高。从理论比较的角度来看,上述结果均与以往国外研究结论相似。此外,党员身份对城市居民的幸福感有显著的正向影响,共产党员的幸福感高于非共产党员。在不同的区域内,城市居民对幸福的感知程度也有所不同。相比较而言,东部地区城市居民的幸福感明显高于中西部地区的城市居民。然而,户籍所在地和单位性质却对城市居民幸福感没有显著影响。

| 表 3 教育程度与中国城市居民幸福感的分析模型(OLS) |

教育年限与城市居民幸福感呈现显著的正向关系,教育年限每增加1年,城市居民的幸福感平均增加0.041。将教育程度分成不同的级别就会发现,教育程度并不与城市居民幸福感呈现简单的线性关系。教育级别模型结果所示,与仅接受过小学及以下教育的城市居民相比,接受过初中和职高/技校教育的城市居民并没有感到更加幸福;接受过高中、中专、大专和本科及以上教育的城市居民则感觉更幸福,但其标准化系数均约为0.10,这说明它们对城市居民幸福感的影响并没有显著差异。研究结果证明了假设1。笔者认为,由于城市地区的工业化和市场化水平较高,只有学历层次较高和技能水平较强的劳动力才符合城市产业转型和经济发展的需求,所以,这部分群体可以获得更多就业机会、更高职业地位和更好的经济收入,他们对幸福感知程度也会更强。相比较,很多拥有中等学历文凭(特别是初中学历)的低素质劳动力逐渐边缘化,其幸福感与小学及以下学历的居民没有多大差别,处于较低的水平。因此,在教育程度方面,接受过高中、中专和大学以上教育的城市居民是感觉最幸福的群体。

教育年限+收入水平模型结果显示,加入了收入水平取对数后,R2从0.217增加到0.243,模型的解释力得到了一定幅度的提升。收入水平取对数与城市居民的幸福感呈现显著的正向关系,在控制了其他变量的情况,收入取对数每增加一个单位,城市居民的幸福感平均增加0.132。而且,在引入收入水平变量后,教育年限虽然对城市居民幸福感仍然呈现显著的正向效应,但其影响效应却逐渐减弱。这说明教育程度对城市居民幸福感的影响部分是通过收入水平来实现的,研究结果证明了假设2。

教育年限与年龄交互模型结果显示,加入了教育年限与年龄的交互项后,模型的解释力并没有得到提高,且对城市居民幸福感没有显著影响。因此,研究结果不能证明假设3。笔者认为,这主要与中国的社会保障制度有密切关系。当个人因生理机能衰退(如退休)离开劳动力市场的时候,其生活来源主要依靠社会保障与福利救济。然而,由于目前中国社会保障制度尚未健全,导致了个人因社会等级形成的差异(如教育、收入、社会地位)并未随着年龄的增加而消失,最终没能弱化社会不平等对城市居民幸福感的影响效应。

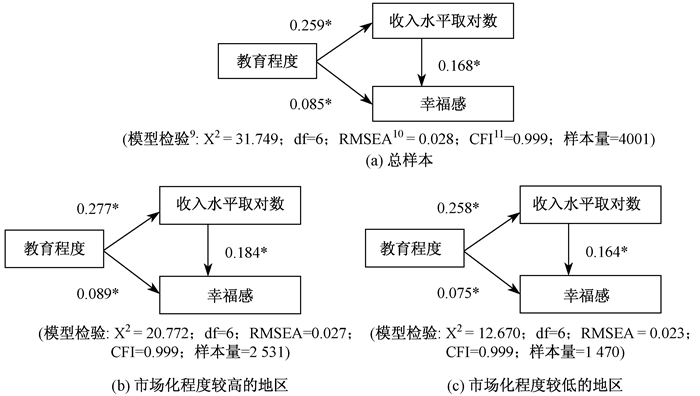

(二) 市场化效果:不同空间条件下,教育回报对中国城市居民幸福感的影响图 4运用路径分析的方法分解教育程度对幸福感的直接作用和间接作用,并将样本划分市场化程度较高地区和市场化程度较低地区,分别探讨了教育程度、收入水平和中国城市居民幸福感的关系。3个模型的RMSEA指数均小于0.05,CFI指数均大于0.900, 表明模型的拟合优度较好、解释能力较强。总体来说,在控制了其他变量的情况下,教育程度的直接效应(0.085)和通过收入水平影响的间接效应(0.044)都对城市居民的幸福感有显著的正向影响。这说明教育程度对城市居民幸福感的影响路径是多样化的。如图 4(b)和4(c)所示,无论在市场化程度较高的地区,还是在市场化程度较低的地区,在控制了其他变量的情况下,教育程度对城市居民幸福感的直接效应均呈现显著的正向影响,标准化系数分别为0.089和0.075。此外,教育程度同样能通过收入水平路径影响城市居民的幸福感,路径系数都是显著的,前者的标准化系数为0.051(0.277×0.184),后者的标准化系数为0.042(0.258×0.164),这与图 4(a)总样本的数据结果基本一致,研究结果证明了假设4。相比较之下,在市场化程度较高的地区,教育程度通过收入水平的间接效应(0.051)对城市居民幸福感的影响占教育程度总体效应(0.140)的36.43%;在市场化程度较低的地区,教育程度通过收入水平的间接效应(0.042)对城市居民幸福感的影响略低,占教育程度总体效应(0.117)的35.89%。但二者的差别不大,因此,不能证明假设5。

|

双尾检验统计显著度:*p<0.05;图中的路径系数为标准化系数 图 4 在市场化程度不同的地区中教育程度、收入水平与城市居民幸福感的路径分析模型12 |

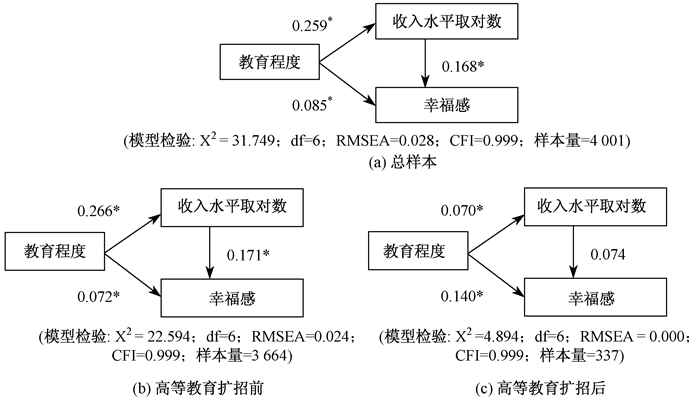

图 5同样运用路径分析方法,分解了教育程度对幸福感的直接作用和间接作用,并将样本划分成高等教育扩招前和扩招后两部分,分别探讨了教育程度、收入水平和中国城市居民幸福感的关系。3个模型的RMSEA指数均小于0.05,CFI指数均大于0.900, 表明模型与数据的适配程度较好,由此得出的估计结果是可靠的。在控制了其他变量的情况下,教育程度对中国城市居民幸福感有显著的正向影响,其中,直接效应为0.085,通过收入水平路径影响的间接效应为0.044(0.259×0.168),因此,教育程度对城市居民幸福感影响的总效应为0.129(0.085+0.259×0.168)。这说明教育程度越高,城市居民幸福感会越强。而且,教育程度对幸福感的影响主要通过直接影响和收入水平路径两种方式实现。然而,当我们将样本划分成高等教育扩招前和扩招后时却得出差异性的数据结果。高等教育扩招之前,在控制了其他因素的情况下,教育程度的直接效应(0.072)和通过收入水平影响的间接效应(0.045)与城市居民幸福感均呈现显著的正向关系。这与图 5(a)总样本的数据结果基本一致,研究结果证明了假设6。相比较而言,高等教育扩招之后,在控制了其他因素的情况下,虽然教育程度直接效应(0.140)对城市居民幸福感仍有显著的正向影响,但教育程度通过收入水平影响城市居民幸福感的间接效应却变得不显著了。也就是说,在这期间,教育程度对城市居民幸福感的影响主要通过直接效应来实现的,教育文凭贬值和收入回报的压缩效应,导致教育回报对城市居民幸福感没有任何影响。研究结果证明了假设7。

|

双尾检验统计显著度:*p<0.05;图中的路径系数为标准化系数 图 5 高等教育扩招前后教育程度、收入水平与城市居民幸福感的路径分析模型 |

本研究将教育程度视为一种可带来收益的知识技能,并将之作为衡量劳动力素质的重要指标,运用CGSS2005数据,从不同角度分析了它与中国城市居民幸福感的关系特征。研究发现, 教育程度对中国城市居民幸福感有显著的正向影响,但二者的关系并非简单的线性关系。与小学及以下学历的城市居民相比,部分拥有中等学历的个体并没有感觉更幸福;幸福感最高的群体分别为拥有高中、中专和大学以上学历的居民。在控制了收入水平因素下,教育程度对城市居民幸福感的影响效应逐渐减弱,这说明教育程度对幸福感的影响部分是通过收入水平途径来实现的。然而,在不同的空间和时间条件下,教育程度、收入水平与幸福感之间关系却呈现差异化的结果。无论对于市场化程度较高或较低的地区,教育回报对城市居民幸福感均呈现正向影响,即城市居民的收入水平随着教育程度的提高而增加,并最终促进他们对幸福的感知程度,但这种教育回报效应在市场化程度不同地区显现的差别并不明显。从不同的时间条件来看,在高等教育扩招前,教育回报对城市居民幸福感有显著的正向影响,这种影响效应在扩招后则变得不显著。

以上结果表明,从教育的社会经济意义上而言,随着我国市场化进程的日益加快,教育回报已经成为影响城市居民幸福感的重要因素。这意味着中国城市居民的幸福获得模型与大多数国家的情况相一致(Ross and Willigen, 1997;Frey and Stutzer, 1999;Tsou and Liu, 2001)。当引入不同的条件变量进行分析时,本研究发现,与一些西方国家类似,中国城市居民的幸福感也出现了“教育回报失灵”现象,即教育程度对幸福感的影响并没有通过收入水平这一途径来实现,教育回报无法促进城市居民幸福感的提高。对此,西方幸福理论的解释主要立足于微观个体层面,一种观点认为,教育程度较高的人本身对自我的期望就比较高,这导致了他们在工作与生活时常处于紧张、压力、焦虑的状态(Clark and Oswald, 1994);另一种观点认为,教育程度较高的人具有较强的优越感,一旦遇到突发状况,例如暂时性失业,他们的相对剥夺感也会比其他人更强烈,直接降低了其对幸福的感知程度(Wilson,1967;Layard,2006)。然而,在笔者看来,幸福感不仅是个体评价自己生活质量的指标,更为重要的是体现社会满足民众需求的程度,勾勒出实现民众幸福的最佳社会模型(Veenhoven,1992)。13也就是说,居民幸福感可以理解为一种社会秩序作用于个体层面的结果产物。不同的社会形态和客观条件将导致教育回报的差异性,这对身处其中的居民幸福会产生不同的影响。所以,笔者认为,从社会结构与微观个体之间的关系来解释城市居民幸福感中的“教育回报失灵”现象似乎更为恰当。

在教育回报方面,人力资本理论认为,在完全竞争的市场环境中,劳动者的工资主要取决于人力资本的高低。劳动者可通过教育、培训或积累经验等途径实现的人力资本增值,有利于提高他们在劳动力市场中获得的经济回报。然而,这种观点却遭到“新结构主义”的批评,即认为人力资本理论忽视了结构存在的价值,现实中的市场并不具有纯粹的竞争性、统一性和完全性,而是受到非经济因素的联合制约(Smith,1990)。在此,市场力量被弱化、分割成多种特征各异的部门。各部门的资源配置方式会因市场、社会和制度因素的不同组合,形成一套独特专属的分配规则和运作逻辑。这将导致人力资本在某些劳动力市场的经济回报可能受到限制(刘精明,2006b;李培林、田丰,2010)。

因此,笔者认为,本文发现的“教育回报失灵”现象并不是由教育本身或个人因素所引起的,可能是影响教育回报的结构性特征——分割的劳动力市场——促使居民对幸福的感知程度产生差异。长期以来,除了技术效率外,中国分割的劳动力市场更多来源于历史遗留问题和转型时期阶段特征,特别是以户籍身份、行业垄断、所有制等为核心的制度性阻隔或部门自有保护模式。所以,对于具有人力资本优势的个体而言,他们可能会因这些阻隔被排除于某些职业和岗位之外,无法实现在劳动力市场的自由流动。而且,受阻隔的职业和岗位往往从属于垄断程度高或被体制保护的行业,在这种情况下,人力资本、生产效能与劳动力价格之间的关系被逐渐削弱和边缘(罗楚亮、李实,2007)。相较于其他行业,无论教育程度高低,劳动者一旦进入这些职业和岗位,都能获得较好的经济回报、福利待遇和发展前景。综上所述,尽管中国的市场化程度在不断提高,人力资本在劳动力市场也发挥着越来越重要的作用,但劳动力市场的多重二元的分割格局仍然制约人力资本在某些职业、行业或岗位的影响力度,由此衍生的就业歧视和收入不平等现象让具有较高人力资本的劳动者感到沮丧和受挫,在一定程度上降低了他们对幸福的感知程度。14

值得注意的是,自1996年开始,大学生就业从计划经济时期的“统招统分、毕业分配”过渡到“供需见面、双向选择为主”,并逐步建立以市场为导向的自主择业的就业制度。事实上,一方面,就业市场化政策将毕业生以原子化形式推向劳动力市场;另一方面,以企业为载体的雇佣方却以各种制度性歧视或选择性偏好,堵塞劳动力市场正常匹配交易的渠道。更为严重的是,在2000年左右,随着高等教育扩招后第一批应届生毕业,大量劳动力供给涌入劳动力市场,更加剧了分割劳动力市场对就业的负面影响,高校人才培养的供给量远高于社会需求的岗位数。原本具有竞争力的学历文凭在教育规模不断增加的情况下出现了贬值效应,这导致了大学生面临就业难、找不到与学历相匹配职位的困境,并产生了与自己期望不相符的失望,这种理想与现实之间的巨大差距严重削弱了他们的幸福感。

以往西方学术界将微观因素视为解释个体幸福感的核心环节,忽视了社会力量存在的价值。本研究遵循后者的立场,强调结构变量的决定作用,通过对比不同市场化程度区域和高校扩招前后时点,找出造成教育回报对个体幸福感产生差异影响的根源——分割的劳动力市场。然而,由于篇幅所限,笔者并未从多个角度验证在不同维度的劳动力市场分割下教育回报与个体幸福感之间的关系特征,这些不足需要在以后的研究中加以分析和验证。

注释:

1.中国的高等教育扩招始于1999年,本研究需要考察教育程度在劳动力市场的回报效应,所以,对时点的选择应该限定在1999年高等教育扩招后第一批毕业生进入劳动力市场的年份,即2002年。

2.样本与调查的详情参见中国社会调查开放数据库:http://www.cssod.org/index.php。

3.在个体对生活评价方面,由于2005年中国综合社会调查并没有直接测量总体生活满意度的指标,故本研究只能将测量限定在个体对具体事物的满意度。同时,基于现有文献对指标信度和效度的考量,最终选择工作满意度作为衡量个体对生活评价的指标。

4.教育级别模型需要将教育程度进行类别化处理,这是因为本研究希望检验不同的教育级别与幸福感是否只是呈现简单的直线关系,与假设1相对应。此外,本研究还将教育程度的类别变量和数值型变量分别纳入统计模型,发现二者的研究结果基本类似。限于篇幅,文章在其他地方不再报告教育程度类别变量的数据结果。

5.区域操作化参照1986年全国人大六届四次会议通过的“七五”计划报告、1997年全国人大八届五次会议通过的《关于批准设立重庆直辖市的决定》,以及国家发改委[2000]33号文件等。

6.各省份市场化水平评判标准主要参考樊纲等的《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2006年报告》,据此,再将CGSS2005涉及的调查省份由高到低进行排序,前12名的省份被操作化为市场化程度较高的区域,后12名的省份被操作化为市场化程度较低的区域。

7.经检验,模型中各外生变量之间的相关程度较低。

8.职高/技校的统计数值不显著有可能和该选项的样本量较少相关。

9.传统意义上,路径分析和结构方程的模型拟合优度评价一般采用卡方检验,但卡方检验对样本规模十分敏感,故本研究选择不易受到样本规模影响的RMSEA指数和CFI指数作为评判模型优劣的标准。详细的理论解释可见Hu L.和Bentler P. M.于1999年发表的“Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives”一文。

10. RMSEA指数小于0.05,说明整体模型与实际数据适配程度较优;RMSEA指数值域范围在0.05到0.08之间,表示整体模型的适配程度合理。

11.当CFI指数大于0.900时,整体模型与实际数据间的适配程度被认为可被接受的。

12.限于文章篇幅,实证分析部分仅报告教育程度、收入水平与幸福感之间关系的数据结果。

13.参见:Veenhoven, Ruut(1992).“Happiness in Nations.”World Database of Happiness, Distributional Findings in Nations. http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/.

14.本研究发现,在不同空间条件下,无论对于市场化程度较高和较低地区,教育回报对城市居民幸福感的影响效应并无差异性。这亦与多重二元分割的劳动力市场相关。

| [] |

贝尔特, 帕特里克. 2009. 时间、自我与社会存在. 北京师范大学出版社.

|

| [] |

布迪厄, 皮埃尔. 1998. 实践与反思. 北京: 中央编译出版.

|

| [] |

哈萨德, 约翰. 2009. 时间社会学. 北京师范大学出版社.

|

| [] |

何亦明. 2009. 教育扩张下教育收益率变化的实证分析.

中国人口科学(2): 44-54.

|

| [] |

吉登斯. 1998. 社会的构成. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

| [] |

李春玲. 2003. 文化水平如何影响人们的经济收入:对目前教育的经济收益率的考查.

社会学研究(3): 64-76.

|

| [] |

李培林, 田丰. 2010. 中国劳动力市场人力资本对社会经济地位的影响.

社会, 30(1): 69-87.

|

| [] |

李实, 丁赛. 2003. 中国城镇教育收益率的长期变动趋势.

中国社会科学(6): 58-72.

|

| [] |

刘精明. 2006a. 市场化与国家规制——转型期城镇劳动力市场中的收入分配.

中国社会科学(5): 110-124.

|

| [] |

刘精明. 2006b. 劳动力市场结构变迁与人力资本收益.

社会学研究(6): 89-119.

|

| [] |

罗楚亮, 李实. 2007. 人力资本、行业特征与收入差距——基于第一次全国经济普查资料的经验研究.

管理世界(10): 19-30.

|

| [] |

阎大颖. 2007. 市场化的创新测度方法——兼对2000-2005年中国市场化区域发展特征探析.

财经研究(8): 41-50.

|

| [] |

Bird Chloe E., Ross Catherine E.. 1993. House Workers and Paid Workers: Qualities of the Work and Effects on Personal Control.

Journal of Marriage and the Family, 55(4): 913-925.

DOI:10.2307/352772

|

| [] |

Blau, Peter M. and O. Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York: Wiley.

|

| [] |

Cheng Sheung-Tak. 2004. Age and Subjective Wellbeing Revisited: A Discrepancy Perspective.

Psychology and Aging, 19(3): 409-415.

DOI:10.1037/0882-7974.19.3.409

|

| [] |

Clark, Andrew E., Oswald Andrew J.. 1994. Unhappiness and Unemployment.

The Economic Journal, 104(424): 648-659.

DOI:10.2307/2234639

|

| [] |

Davis, James A.. 1984. New Money, and Old Man/Lady and 'Two's Company': Subjective Welfare in the NORC General Social Surveys, 1972-1982.

Social Indicators Research, 15(4): 319-350.

DOI:10.1007/BF00351443

|

| [] |

Durkheim, Emile. 1951. Suicide, translated by J. Spalding and G. Simpson. New York: Free Press.

|

| [] |

Diener Edward, Suh Eunkook M., Lucas Richard E., Smith Heidi L.. 1999. Subjective Well-Being: Three Decades of Progress.

Psychological Bulletin, 125(2): 276-302.

DOI:10.1037/0033-2909.125.2.276

|

| [] |

Easterlin, Richard A.. 2001. Income and Happiness: Towards a Unified Theory.

The Economic Journal, 111(473): 465-484.

DOI:10.1111/ecoj.2001.111.issue-473

|

| [] |

Frey Bruno S., Alois Stutzer. 1999. Maximising Happiness?.

German Economic Review, 1(2): 145-167.

|

| [] |

Gore Susan. 1978. The Effect of Social Support in Moderating the Health Consequences of Unemployment.

Journal of Health and Social Behavior, 19(2): 157-165.

DOI:10.2307/2136531

|

| [] |

Hartog Joop, Hessel Oosterbeek. 1998. Health, Wealth and Happiness: Why Pursue a Higher Education?.

Economics of Education Review, 17(3): 245-256.

DOI:10.1016/S0272-7757(97)00064-2

|

| [] |

Kohn Melvin. 1976. Occupational Structure and Alienation.

American Journal of Sociology, 182(1): 111-130.

|

| [] |

Layard Richard. 2006. Happiness and Public Policy: A Challenge to the Profession.

The Economic Journal, 116(510): 24-33.

DOI:10.1111/ecoj.2006.116.issue-510

|

| [] |

Litwak Eugene, Peter Messeri. 1989. Organizational Theory, Social Supports, and Mortality Rates: A Theoretical Convergence.

American Sociological Review, 54(1): 49-66.

DOI:10.2307/2095661

|

| [] |

Marsh, John. 1952. The Fullness of Time. London: Nisbet & Co.

|

| [] |

Michalos, Alex C.. 2004. Social Indicators Research and Health-Related Quality of Life Research.

Social Indicator Research, 65(1): 27-72.

DOI:10.1023/A:1025592219390

|

| [] |

Mincer, Jacob. 1974. Schooling, Experience, and Earnings. New York: Columbia University Press for NBER.

|

| [] |

Nee Victor. 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism.

American Sociological Review, 54(5): 663-681.

DOI:10.2307/2117747

|

| [] |

Oswald Andrew J.. 1997. Happiness, Economic Performance.

The Economic Journal, 107(445): 1815-1831.

DOI:10.1111/ecoj.1997.107.issue-445

|

| [] |

Ross, Catherine E.. 1995. Reconceptualizing Marital Status as a Continuum of Social Attachment.

Journal of Marriage and Family, 57(1): 129-140.

DOI:10.2307/353822

|

| [] |

Ross, Catherine E., Willigen Marieke V.. 1997. Education and the Subjective Quality of Life.

Journal of Health and Social Behavior, 38(3): 275-297.

DOI:10.2307/2955371

|

| [] |

Tsou Meng-Wen, Jin-Tan Liu. 2001. Happiness and Domain Satisfaction in Taiwan.

Journal of Happiness Studies, 2(3): 269-288.

DOI:10.1023/A:1011816429264

|

| [] |

Shmotkin Dov. 1990. Subjective Well-Being is a Function of Age and Gender: A Multivariate Look for Differentiated Trends.

Social Indicators Research, 23(3): 843-861.

|

| [] |

Smith, Michael R.. 1990. What is New in New Structuralist Analyses of Earnings?.

American Sociological Review, 55(6): 827-841.

DOI:10.2307/2095748

|

| [] |

Wilson Warner R.. 1967. Correlates of Avowed Happiness.

Psychological Bulletin, 67(4): 294-306.

DOI:10.1037/h0024431

|

| [] |

Wolfson, Michael C.. 1999. Measuring Health:Visions and Practicalities.

Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe, 16(1): 1-17.

|

| [] |

Yang Yang. 2008. Social Inequalities in Happiness in the United States, 1972 to 2004: An Age-Period-Cohort Analysis.

American Sociological Review, 73(2): 204-226.

DOI:10.1177/000312240807300202

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33