HU Qiaoxian, Institute for Social Research, University of Michigan.

研究健康社会学的学者们一直强调:个人健康受到各种社会因素的影响。而在影响健康的诸多社会因素中,社会网络成为近年来研究者关注的重点之一(鲍常勇,2009)。社会网络是一种研究社会结构的理论和方法视角,它将个人或组织视为“节点”,将这些人或组织之间的联系视为“线”,这些点和线形成了一个个网络状的结构,人类社会即由这一个个网络结构构成,甚至整个社会都可视为一个大网络(Scott,1991)。早期研究社会网络与健康关系的学者主要采取一种“功能性”视角,关注社会网络中可能提供的“社会支持” 1 (social support)对健康产生的直接积极作用或间接“缓冲”作用(House, et al., 1988;Lin, et al., 1985);其后有一部分研究者开始采取“结构论”视角,重点关注个人所处社会网络结构对健康可能产生的作用(Israel and Antonucci, 1987;Haines and Hurlbert, 1992;赵延东,2008)。

目前,相关研究大都发现社会网络对健康产生了积极作用,但产生这些作用的机制是什么,尚无明确答案。传统的“社会支持”论者认为社会网络主要通过提供各种社会支持来影响健康(Lin, et al., 1979;Lin, et al., 1985)。其后,也有研究者提出了更为复杂的影响机制模型,House等(1982)认为社会网络可以为人们提供更多的健康知识,诱使人们更积极地从事有利于健康的预防性活动,从而提高人们的健康水平。Kawachi等(1999)也提出社区层次的社会网络可以促进健康信息的传播,有助于控制不健康的行为方式,同时还可以提供情感性和物质性的社会支持,增强居民参与社会活动的机会等,这些机制均有助于提高人们的健康水平。但这些论断并未得到经验研究的一致支持,例如Seeman等(1985)的研究中就没有发现社会网络能促进健康信息传递和健康行为的证据。可见,有关网络对健康的影响机制问题仍需要通过更多的经验研究来深入探讨。

本研究试图对社会网络影响健康的机制问题进行讨论,但与以往相关研究不同的是,本文没有直接研究社会网络与本人健康之间的关系,而是选择了新生儿的母亲作为研究对象,分析其所处社会网络对其是否为新生儿提供母乳喂养这一健康行为的影响。这一研究路径可以了解社会网络对人们选择健康行为的影响,有助于深入理解社会网络如何作用于健康的机制问题。

二、研究综述母乳喂养是一种自然、健康的婴儿喂养方式,它有多种优点——清洁、新鲜、经济、温度适宜、营养丰富,对婴儿生理、神经系统发育发挥重要作用,这些都是其他乳类制品所无法替代的。母乳能增强婴儿的免疫能力,降低婴儿呼吸系统和消化系统疾病发生率(于日华,2006;何伟英,2006;Allen and Hector, 2005)。此外,母乳喂养提供了母亲与孩子频繁接触、沟通的机会,有利于迅速建立亲子间亲密关系,它也有助于母亲恢复产后健康,还是避孕的有效方法之一(纪若思等,2012)。根据联合国儿童基金会的估计,如果能坚持对新生儿采取纯母乳喂养(exclusive breastfeeding,即孩子出生后6个月内除母乳外不为孩子提供任何其他食物),每年将有150万人免于死亡或改善健康状况。2因此,世界卫生组织和各国卫生工作者都在大力推广母乳喂养,尤其是纯母乳喂养(WHO,2009)。中国卫生部在《卫生部贯彻2011-2020年中国妇女儿童发展纲要实施方案》中也提出,到2020年全国0-6个月婴儿纯母乳喂养率要达到50%以上的目标。3

尽管母乳喂养对提高人口健康有明显帮助,但在现实生活中,由于各种障碍的存在,母乳喂养的实现又是非常困难的,在发展中国家的问题尤为严重。根据美国疾控中心的统计,2007年美国0-6个月婴儿的纯母乳喂养率为43%;4而世界卫生组织2009年的报告发现:全世界只有34.8%的婴儿得到了纯母乳喂养(WHO,2009)。根据中国卫生部第四次儿童体格发育调查结果显示,2005年全国6个月以内婴儿的基本纯母乳喂养率也只达到49.2%。5

相关研究发现,很多因素对母乳喂养决策(包括新生儿母亲是否提供母乳喂养以及母乳喂养持续时间等)产生影响。从个人特征看,母亲的社会经济地位有明显作用,教育程度低、贫困妇女更不可能提供母乳喂养(Chatterji and Frick, 2005);母亲是否就业影响尤为显著,有工作的母亲提供母乳喂养的可能性大大低于无工作的母亲(Mrutagh and Moulton, 2010)。而在各种社会影响因素中,知识和信息的普及、社会支持等因素在母乳喂养决策中的作用特别值得我们关注。

知识和信息对于母乳喂养行为有着重要的影响。研究者发现,通过普及母乳喂养知识和方法的健康教育,可以使新生儿母亲认识到母乳喂养的好处,也利于提高母乳喂养质量(陈希萍等,2012)。知识和信息可能来自健康护理专家、助产士、医生和护士等专业人员,也可能来自亲戚朋友,还可能从参与相关课程获得。好的专业人士不仅能提供知识和照顾,还可以帮助新妈妈提高信心,这对提高母乳喂养质量有着很大作用(梁秀娥,2009)。但也有研究发现,专业人士并不会显著影响妇女做出母乳喂养的决定(Whelan and Lupton, 1998),甚至有研究发现,当专业人员欠缺沟通技巧,或者传递的信息缺乏一致性时,新母亲反而会受到消极影响,从而停止母乳喂养(McInnes and Chambers, 2008)。

来自新生儿母亲的丈夫(或同居伴侣)、母亲和亲密朋友的社会支持是影响母乳喂养决策的另一个重要社会因素。研究者发现,社会支持对母乳喂养的作用之大,甚至超过了医疗专业人士(McInnes and Chambers, 2008;Clifford and Mcintyre, 2008)。丈夫在母乳喂养的过程中具有很大的影响力,一是因为丈夫与妻子同住,会在长时间相处中对妻子产生影响;二是因为丈夫在妻子的生育及哺乳期间往往是主要的生活物质保障者;三是丈夫能够提供实际的和情感上的帮助,包括分担作为父母的责任和义务等(Boronowski, et al., 1983;Clifford and Mcintyre, 2008;McInnes and Chambers, 2008;Giugliani, et al., 1994;Rippeyoung and Noonan, 2012)。妇女的母亲也是社会支持的重要来源,Baranowski等(1983)的研究发现,墨西哥裔美国妇女在母乳喂养时,从母亲那里得到了最大的帮助。如果新妈妈的母亲支持母乳喂养,实行母乳喂养的可能性更大(Whelan and Lupton, 1998),因为母亲提供的是情感的、有形的帮助和传递信息的作用。还有研究从反面证明,当丈夫和母亲对母乳喂养持否定态度,不能为新母亲提供足够支持时,往往会降低母乳喂养的可能性(Clifford and Mcintyre, 2008)。此外,朋友也同样影响着母乳喂养的决定(Giugliani, et al., 1994),朋友对于母乳喂养的积极态度和支持能显著促进母乳喂养的实施(Clifford and Mcintyre, 2008);反之,如果朋友不给予支持,甚至施加消极的同辈压力(peer pressure),新生儿母亲很有可能会停止母乳喂养(Whelan and Lupton, 1998)。

可见,研究者已经注意到社会支持与社会关系在母乳喂养决策中的重要作用,但从社会网络的视角研究新生儿母亲的喂养决策尚不多。社会网络是人们获取信息的重要渠道,同时也是人们获得社会支持的重要渠道。不仅如此,社会网络还为人们的行动提供了一种“结构性背景”,人们通过与社会网络成员的长期互动,会形成一种对资源可得性和资源获取方式的固定心理感知模式,这种认知模式有可能直接影响人们的健康行为与后果(Hurlbert, et al., 2000;赵延东,2008)。因此,有理由认为新生儿母亲所处的社会网络结构会对母乳喂养的决策产生显著作用,而且这种作用正是通过传递信息知识和提供社会支持这两种机制实现的。

三、研究假设本研究的基本研究问题是:新生儿母亲的社会网络对其是否实施纯母乳喂养行为产生何种影响,其影响机制又是怎样的。研究假设是:新生儿母亲的社会网络有助于她们为孩子提供母乳喂养,这种作用主要是通过以下两种机制来实现的。

一是知识/信息传递机制。随着现代社会的发展,人们的生活节奏加快,各种母乳替代品也层出不穷,在这种情况下,坚持母乳喂养对母婴健康的好处反而成为一种“新”知识。以往研究也发现,传播有关母乳喂养益处的知识可以提高新生儿母亲母乳喂养的可能性(陈希萍等,2012)。而社会网络的一个重要功能恰恰是可以促进信息和知识的流动,新生儿母亲有可能通过自身的社会网络成员了解有关母乳喂养有利于新生儿健康的知识,以及如何实施喂养的知识等,从而决定为新生儿提供纯母乳喂养。有关网络与信息传递的研究表明,网络的规模和结构均对信息传递有影响,规模较大、异质性较高的网络更有利于信息传递(Granovetter,1973;Haines and Hurlbert, 1992;赵延东, 2007, 2008),据此,可以认为这样的网络对于母乳喂养的决策应该是更有利的。此外,以往研究还发现医疗专业人员在提供母乳喂养的知识方面起着重要作用(Clifford and Mcintyre, 2008),因此,有理由认为,当新生儿母亲的网络中有医疗专业人员时,理应能更好地传递关于母乳喂养的知识和信息,进而提高实现母乳喂养的可能性。据此,笔者提出:

假设1:新生儿母亲的社会网络规模越大,获得信息知识的渠道就越多,故更可能为新生儿提供母乳喂养。

假设2:新生儿母亲的社会网络中弱关系(朋友和熟人) 6的比重越高,网络的异质性越强,获得新知识的可能性增强,故更可能为新生儿提供母乳喂养。

假设3:如果新生儿母亲的社会网络成员中有医务工作者,她们接受有关母乳喂养专门知识的可能性更高,就更可能为新生儿提供母乳喂养。

二是社会支持7提供机制。个人除了从社会网络中获取信息以外,还能从网络成员那里获得各种物质和精神上的实质性帮助和支持。现有研究表明,纯母乳喂养会占用母亲大量的时间和精力,对其工作和生活都产生了消极影响(Visness and Kennedy, 1997;Rippeyoung and Noonan, 2012)。因此,对新生母亲来说,即使已经认识到母乳喂养的重要性,但如果无法得到来自家庭成员、亲属和朋友的各种帮助,例如帮助照顾家务、帮助完成其他工作等,她们也很难坚持为新生儿提供纯母乳喂养。以往研究表明,强关系和同质性关系多的网络在提供社会支持方面是更为有效的(Lin, et al., 1985),亲属是最主要的强关系。据此,笔者提出:

假设4:新生儿母亲社会网络中的亲属比重越高,从网络中获得各种实际支持的可能性越大,故更可能为新生儿提供母乳喂养。

以上有关社会网络结构特征对新生儿母乳喂养提供的影响假设仅仅反映了二者之间的统计相关,限于研究数据,我们难以用本次研究的数据来直接验证其中的影响机制是怎样的。但是,可以通过考察网络结构变量在婴儿成长不同阶段内的作用差异来间接考察其作用机制。本文认为,有关母乳喂养好处的知识只要被母亲接受,就会比较稳定地发挥作用。因此,如果网络中的弱关系和医护人员的作用主要是提供信息和知识,且其作用在孩子成长的不同阶段中不应该存在明显变化。而来自网络成员的实际支持则不同,在孩子年龄较小时,母亲抚养孩子事务更为繁杂,更需要得到支持和帮助,因此,如果网络中的强关系提供的确实是一种支持作用,则这种作用应该在孩子抚育的早期阶段表现得更为明显。在统计上,这些差异会表现为社会网络自变量与婴儿年龄自变量间的一种交互作用。据此,笔者提出:

假设5a:在影响母乳喂养提供可能性的问题上,新生儿母亲社会网络中的亲属比例与婴儿年龄之间存在显著的交互作用,婴儿年龄较小时,网络中亲属比例的正向作用更为明显。

假设5b:在影响母乳喂养提供可能性的问题上,新生儿母亲的社会网络中的亲属比例与婴儿年龄之间不存在显著的交互作用。

假设6:在影响母乳喂养提供可能性的问题上,新生儿母亲的社会网络中有无医务人员与婴儿年龄之间不存在显著的交互作用。

可见,研究假设2和假设4之间、假设5a和假设5b之间形成了一种竞争关系,下文将通过数据结果检验哪种机制在母乳喂养行为中得到了支持。

四、数据与研究变量本研究数据来自“中国西部省份社会与经济发展监测研究”,该项研究是由科技部中国科技促进发展研究中心(现已更名为“中国科学技术发展战略研究院”)于2004年6月至2005年2月在甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙古、新疆、云南、贵州、四川、广西和重庆等11个西部省(市、自治区)组织实施的一项大规模入户问卷调查。抽样方案能够推论的目标人口为所有目前居住在中国西部省份(西藏除外)的家户,包括所有流动人口。在每一个省(市、自治区)采用“概率与规模成比例抽样”(PPS)的方法,每个省计划抽取252个村(居)委会、4 000户居民,共抽取44 000户居民。最后,实际抽取样本44 738户,符合受访条件的样本43 858户,完成全部问卷的样本为41 222户,应答率为94%。调查不仅收集了家户层面的数据,而且还使用社区问卷收集了居民所在社区的信息。此次调查使用了“生活状况调查”(living condition survey)的基本框架,全面了解了家庭的住房、基础设施、家庭成员的教育、健康、劳动就业、迁移、社会态度和社会网络等。问卷中还专门设立了“妇女儿童模块”,询问了家户中每一名育龄妇女每一次怀孕、生育的情况,并特别询问了新生儿的母乳喂养情况。本研究中只选取被调查时有出生不满6个月婴儿的母亲,共有651名妇女符合条件,成为本次研究的样本人群。

本研究的因变量为“是否为新生儿提供了纯母乳喂养”,为虚拟变量。问卷询问了所有出生未满6个月的婴儿的母亲为孩子提供食物的情况,8其中仅为孩子提供母乳的赋值为1,提供过其他食物的赋值为0。

自变量为新生儿母亲的社会网络,本研究使用“定位法”测量被调查者“重要节日交往网络”,要求被调查者先选择去年自己联系人最多的一个节日,然后详细询问这些联系人的情况。这一方法可以较好地反映不同地区和民族居民的核心社会网络情况(边燕杰、李煜,2001;赵延东,2006)。与社会网络有关的变量主要是:网络规模(网络成员的多少)、网络亲属比重(网络成员中亲属所占比例)和网络成员中是否有医务人员(包括医生、护士等)。

此外,还引入一些在以往研究中发现可能影响母乳喂养决策的变量作为控制变量:是否做过产后咨询、本人教育程度、年龄、健康情况、就业状况、民族等。本次研究变量的基本情况如表 1所示。

| 表 1 各研究变量的基本统计情况 |

由表 1可见,样本中约有22%的人为孩子提供了纯母乳喂养。样本的平均网络规模约为16.5人。网络中亲属比例大约在67%左右,约有16%的母亲与医护人员存在某种网络联系。新生儿母亲生育这个孩子时的平均年龄为26岁左右;有48%的样本孩子年龄在0-3个月之间,另外52%的样本孩子年龄在4-6个月之间;多为农村户口,只有16%为城市户口居民;少数民族比重较高,约占总数的46%;超过2/3的人在接受调查时没有工作。

由于因变量“是否为婴儿提供纯母乳喂养”为虚拟变量,故采用多元Logistic回归模型进行分析,使用嵌套模型方法,即先以所有控制变量为自变量建立基准模型,再分别引入社会网络变量和交互变量,考察引入变量自身的显著性及其对模型解释力的影响,从而判断引入的自变量是否对因变量有显著作用。

五、计算结果表 2以“是否提供母乳喂养”为因变量,以社会网络变量及其他控制变量为自变量建立的Logistic回归模型,其中,模型1为基准模型,模型2加入社会网络规模、亲属比重和有无医护人员,模型3加入社会网络亲属比重与婴儿年龄的交互项、社会网络中有无医护人员与婴儿年龄段的交互项这两个交互项。由于直接加入交互项时出现了较强的多重共线性问题,因此在使用“对中处理”法(用低次项减去样本均值)重新计算交互项后,再将处理后的交互项引入模型。共线性诊断的结果表明,经处理后,不再存在多重共线性问题。

| 表 2 社会网络及其他变量对新生儿母亲母乳喂养行为影响的Logistic嵌套回归分析结果 |

模型1显示,新生儿母亲的民族对因变量的影响达到0.10显著度,汉族母亲更可能提供纯母乳喂养。母亲就业状况在统计上也具有显著性,即未就业的母亲更可能提供纯母乳喂养。孩子年龄大小显著性较强,1-3个月孩子的母亲更可能为孩子提供纯母乳喂养,这些结果与已有的相关研究的结论是一致的(Murtagh and Moulton, 2010;Rippeyoung and Noonan, 2012)。但模型2引入网络变量后发现,母亲教育程度和家庭收入都对母乳喂养起到显著的负向作用,这与以往研究的结果不太一致(Chatterji and Frick, 2005;Rippeyoung and Noonan, 2012),是否因为教育水平更高、收入更高的母亲提供母乳喂养的机会成本更高,从而降低了其母乳喂养的动机?这还需要更深入的专门研究和分析。

由模型2可见,网络规模、网络中亲属对是否提供母乳喂养的影响在统计上均不显著,虽然从系数上看,亲属比重对提供纯母乳喂养有正向作用。因此,研究假设1、2、4均未得到数据支持。在网络变量中,只有“网络中有无医护人员”在0.10水平上显著,其Exp(B)系数为1.73,这意味着当新生儿母亲的社会网络中有医护人员时,其提供母乳喂养的发生比要比无医护人员的母亲高0.7倍。这一结果支持了网络知识传递假设(假设3),即网络中的医护人员可以更好地传递母乳喂养的知识,从而提高母乳喂养的可能性。

与模型1相比,模型2卡方变化量为4.839,自由度为3,卡方检验未达0.10显著度,这说明增加3个网络变量后模型的解释力没有显著变化。但当剔除“网络规模”变量,仅引入网络亲属比重和网络中有无医护人员这两个新自变量时,模型的卡方变化量为4.687,自由度为2,经卡方检验达到0.10显著度。这说明增加这两个网络变量对于模型的解释力的提高是有显著作用的。9

模型3引入了网络亲属比重、网络中有无医护人员与婴儿年龄段的两个交互项,结果发现,网络亲属比重与年龄段的交互项对母乳喂养可能性有统计上显著影响。回归系数为负,说明网络亲属比重在孩子年龄较小时有积极作用,但随着孩子年龄增大,这一作用大大降低。也就是说,虽然总体上网络亲属比重对提供母乳喂养没有显著作用,但它存在着明显的时间效应,即在孩子成长的早期阶段,其积极作用还是相当明显的。这一结果支持了研究假设5a,但没有支持假设5b。说明网络亲属比重主要起到了提供帮助而非信息的作用。在儿童抚养的早期阶段,母亲面临的困难更多,这时来自亲戚的直接帮助和支持对其坚持母乳能起到更显著的作用。而这种支持作用随孩子逐渐长大而有所消减。此外,也在一定程度上支持了研究假设4,虽然网络亲属比重在总体模型中不显著,但至少在儿童成长的早期阶段,亲属提供的支持对母亲提供母乳喂养还是有明显作用的。10

网络中有无医护人员与年龄段的交互项作用没有统计上的显著性,这一结果支持了研究假设6,说明医护人员的作用主要表现为提供了宣传母乳喂养好处的知识和信息,这种作用在孩子成长的不同阶段都有着比较稳定的作用。

与模型2相比,模型3卡方变化量为4.198,自由度为2,卡方检验未达0.10显著度。但这可能也与网络中有无医护人员与年龄的交互项没有显著作用有关。当剔除变量,仅引入网络亲属比例与孩子年龄的交互项时,模型的卡方变化量为4.469,自由度为1,卡方检验达到0.05显著度,说明加入网络亲属比重与孩子年龄的交互项能显著提高对母乳喂养可能性的预测水平。11

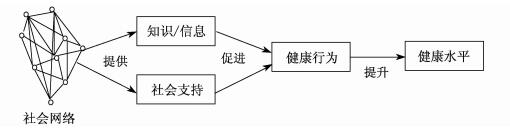

六、结论与讨论本研究表明,社会网络可以通过促进人们的健康行为来达到提高健康水平的结果。母乳喂养是一种健康行为,它不仅对母亲本人健康有利,更对新生儿的健康起着关键的促进作用。新生儿母亲的社会网络不仅可以为她们提供知识和信息,还可以为她们提供各种实质性社会支持,均有助于她们为新生儿提供母乳喂养。因此,社会网络可以通过提供信息和提供支持促进人们的健康行为,从而间接提高人们的健康水平,其主要机制见图 1。

|

图 1 社会网络提升健康水平的机制示意图 |

本研究还支持了格兰诺维特的“嵌入性”(embeddedness)观点,即各种社会制度都嵌入于社会网络结构之中,并通过社会网络发挥作用(Granovetter,1985)。新生儿母亲是否接受产后医疗咨询并不影响其提供母乳喂养的可能性,只有当她们的网络成员中有医务工作者时,其提供母乳喂养的可能性才有显著提高。也就是说,当医务工作者与新生儿母亲没有社会联系,是纯粹的“陌生人”时,他们提供的各种产后医疗知识和服务并不能为新生儿母亲很好地接受,也无法产生社会效果。由于社会网络中嵌入了大量的情感和信任关系,新生儿母亲更可能接受来自网络成员传递的知识和影响,这或许就是为什么当新生儿母亲的社会网络中有医务人员时,就更可能实施母乳喂养的主要原因。

本次研究的结果也具有政策上的意义。既然新生儿母亲的社会网络在母乳喂养决策中扮演着如此重要的角色,那么,在推广和普及母乳喂养时,就不能仅仅将注意力放在新生儿母亲本人身上,而应将工作范围推广到新生儿母亲的家庭成员和社会网络关系成员。除了为新生儿母亲提供各种有关母乳喂养的信息和服务以外,还应针对她们的家人、朋友等广为宣传母乳喂养益处的知识,让这些人也充分认识到母乳喂养的意义,并且为新生儿母亲提供更多的精神和物质支持,从而更有效地推广新生儿母乳喂养方式,保证母婴健康。

注释

1. “社会支持”主要指个人通过与他人、社会群体或社会共同体的社会联系而得到的各种形式的帮助或投入(Lin, et al., 1979;Cassel,1976)。社会支持对健康的影响一直是健康社会学中的主要研究问题。

2.参见:UNICEF. 2012. http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/。

3.参见:卫生部(2012).卫生部关于印发《卫生部贯彻2011-2020年中国妇女儿童发展纲要实施方案》的通知. http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohfybjysqwss/s7900/201202/54194.htm。

4.参见:Centers for Disease Control and Prevention (CDCP). 2010. “Breastfeeding Report Card,United States:Outcome Indicators.” http://www.cdc.gov/breastfeeding/data/reportcard2.htm。

5.参见:卫生部(2009).刘谦副部长在改善早期儿童营养座谈会上表示:3岁以下儿童将获免费生长发育检查. http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/liuq/pgzhy/200902/39150.htm。

6.确定关系强度时有多种测量方法,包括角色关系法、互动法和多维指标法等(赵延东、罗家德,2005)。本研究中使用了较为简便的角色关系法,以往研究大多认为“亲属”和“朋友”都属强关系,但也有学者认为在中国的语境下,朋友关系中有少数是强关系,多数仍是弱关系(Ruan,1998;边燕杰、李煜,2001;赵延东,2003)。在本文中,我们只将亲属关系认定为强关系,把朋友和熟人均认定为弱关系。

7.社会支持概念在社会学、心理学、流行病学等领域内得到广泛应用,但其包含内容却并无统一界定。狭义的社会支持主要包括经济支持、行动支持、情感支持和社会交往支持等(van der Pool,1993;Wellman and Wortley, 1990)。广义的社会支持还包括了信息和指导(Cobb,1976;Barrera,1986)。本文采取了狭义的社会支持定义,重点关注对个人在经济、行动和情感上的实际帮助,而没有包括新信息和知识的提供。

8.在调查中,我们实际询问了被访者在调查前一天给婴儿提供了哪些食物。如果只提供母乳,没有任何其他食物,则认为实现了纯母乳喂养,只要为婴儿提供了任何母乳之外的其他食物,则认为其没有实现纯母乳喂养。

9.限于篇幅,文中没有列出仅引入2个网络变量的模型计算结果。

10.为进一步验证这一点,我们分别以0-3个月婴儿的母亲和4-6个月婴儿的母亲为子样本,按模型2的自变量(删除了婴儿年龄段)与因变量建立了两个Logistic回归模型。结果发现网络中亲属比重在0-3个月婴儿母亲为样本的回归模型中具有统计上显著的正向作用,只是在4-6个月婴儿母亲样本的模型中无显著性。限于篇幅,文中没有列出具体的计算结果。

11.限于篇幅,文中没有列出仅引入一个交互项模型的计算结果。

| [] |

鲍常勇. 2009. 社会资本理论框架下的人口健康研究.

人口研究, 33(2): 102-109.

|

| [] |

边燕杰、李煜. 2001. 中国城市家庭的社会网络资本[G]//清华社会学评论(第2辑). 厦门: 鹭江出版社.

|

| [] |

陈希萍, 向霞, 伍燕梅, 张少霞, 邓晓云. 2012. 佛山市母乳喂养现状及其影响因素.

中国妇幼保健, 27(2): 86-88.

|

| [] |

何伟英. 2006. 母乳喂养的重要性及实施方法.

家庭护士(2): 35-36.

|

| [] |

纪若思, 朱丽萍, 华嘉增. 2011. 母乳喂养研究进展.

中国妇幼保健, 26(1): 149-151.

|

| [] |

梁秀娥, 任正永, 姜莉花. 2009. 产后催乳干预效果评价.

中国健康教育(7): 550-551.

|

| [] |

于日华. 2006. 母乳喂养的重要性.

实用医技杂志(1): 144-145.

|

| [] |

赵延东. 2003. 求职者的社会网络与就业保留工资:以下岗职工再就业为例.

社会学研究(4): 51-60.

|

| [] |

赵延东. 2006. 测量西部城乡居民的社会资本.

华中师范大学学报(人文社会科学版), 45(6): 48-52.

|

| [] |

赵延东. 2007. 社会资本与灾后恢复:一项自然灾害的社会学研究.

社会学研究(5): 164-187.

|

| [] |

赵延东. 2008. 社会网络与城乡居民的身心健康.

社会, 28(5): 1-19.

|

| [] |

赵延东, 罗家德. 2005. 如何测量社会资本:一个经验研究综述.

国外社会科学(2): 18-24.

|

| [] |

Allen Jane, Debra Hector. 2005. Benefits of Breastfeeding.

New South Wales Public Health Bulletin(16): 42-46.

|

| [] |

Baranowski Tom, David E., Bee David K., Rassin C., Joan Richardson Judy P., Brown Nancy Guenther, Nader Philip R.. 1983. Social Support, Social Influence, Ethnicity and the Breastfeeding Decision.

Social Science & Medicine, 17: 1599-1611.

|

| [] |

Barrera Manuel. 1986. Distinctions between Social Support Concepts, Measures, and Models.

American Journal of Community Psychology, 14(4): 413-445.

DOI:10.1007/BF00922627

|

| [] |

Cassel John. 1976. The Contribution of the Social Environment to Host Resistance.

American Journal of Epidemiology, 102(2): 107-123.

|

| [] |

Chatterji Pinka, Kevin Frick. 2005. Does Returning to Work After Childbirth Affect Breastfeeding Practices?.

Review of Economics of the Household(3): 315-335.

|

| [] |

Clifford Jacqueline, Ellen McIntyre. 2008. Who Supports Breastfeeding?.

Breastfeeding Review, 16(2): 9-19.

|

| [] |

Cobb Sidney. 1976. Social Support as a Moderator of Life Stress.

Psychosomatic Medicine, 38(5): 300-314.

DOI:10.1097/00006842-197609000-00003

|

| [] |

Giugliani Elsa R.J., Waleska T. Caiaffa, Judith Vogelhut, Frank R. Witter, Perman Jay A.. 1994. Effect of Breastfeeding Support from Different Sources on Mothers' Decisions to Breastfeed.

Journal of Human Lactation(10): 157-161.

|

| [] |

Granovetter Mark. 1973. The Strength of Weak Tie.

American Journal of Sociology, 78: 1360-1380.

DOI:10.1086/225469

|

| [] |

Granovetter Mark. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness.

American Journal of Sociology, 91: 481-510.

DOI:10.1086/228311

|

| [] |

Haines Valerie A., Hurlbert Jeanne S.. 1992. Network Range and Health.

Journal of Health and Social Behavior, 33: 254-266.

DOI:10.2307/2137355

|

| [] |

House James S., Cynthia Robbins, Metzner Helen L.. 1982. The Association of Social Relationships with Mortality: Prospective Evidence from the Tecumseh Community Healthy Study.

American Journal of Epidemiology, 116: 123-140.

DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a113387

|

| [] |

House, James S., Debra Umberson, Landis Karl R.. 1988. Structures and Processes of Social Support.

Annual Review of Sociology, 14: 293-318.

DOI:10.1146/annurev.so.14.080188.001453

|

| [] |

Hurlbert Jeanne S., Valerie A. Haines, Beggs John J.. 2000. Core Networks and Tie Activation: What Kinds of Routine Netowrks Allocate Resources in Nonroutine Situations?.

American Sociological Review, 65: 598-618.

DOI:10.2307/2657385

|

| [] |

Israel Barbara, Antonucci Toni C.. 1987. Social Network Characteristics and Psychological Well-Being:A Replication and Extension.

Health Education and Behavior, 14: 461-481.

|

| [] |

Kawachi Ichiro, Bruce P. Kennedy, Roberta Glass. 1999. Social Capital and Self-rated Health:A Contextual Analysis.

American Journal of Public Health, 89(8): 1187-1193.

DOI:10.2105/AJPH.89.8.1187

|

| [] |

Lin Nan, Ronald S. Simeone, Walter M. Ensel, Wen Kuo. 1979. Social Support, Stressful Life Events, and Illness: A Model and an Empirical Test.

Journal of Health and Social Behavior, 20: 108-119.

|

| [] |

Lin Nan, Mary W. Woelfel, Light Stephen C.. 1985. The Buffering Effect of Social Support Subsequent to an Important Life Event.

Journal of Health and Social Behavior, 26: 247-263.

DOI:10.2307/2136756

|

| [] |

McInnes Rhona J., Chambers Julie A.. 2008. Supporting Breastfeeding Mothers: Qualitative Synthesis.

Journal of Advanced Nursing, 62(4): 407-427.

DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04618.x

|

| [] |

Murtagh Lindsey, Moulton Anthony D.. 2010. Working Mothers, Breastfeeding, and the Law.

American Journal of Public Health, 101: 217-223.

|

| [] |

Rippeyoung, Phyllis L., Noonan Mary C.. 2012. Is Breastfeeding Truly Cost Free? Income Consequences of Breastfeeding for Women.

American Sociological Review, 77(2): 244-267.

DOI:10.1177/0003122411435477

|

| [] |

Ruan Danqing. 1998. The Content of the GSS Discussion Networks: An Exploration of GSS Discussion Name Generator in a Chinese Context.

Social Networks, 20: 247-264.

DOI:10.1016/S0378-8733(98)00004-5

|

| [] |

Scott, John. 1991. Social Network Analysis: A Handbook. London: Sage Publications Ltd.

|

| [] |

Seeman Melvin, Teresa Seeman, Marnie Sayles. 1985. Social Networks and Health Status:A Longitudinal Analysis.

Social Psychology Quarterly, 48: 237-248.

DOI:10.2307/3033684

|

| [] |

Van der Poel, Mart G. M.. 1993. Delineating Personal Support Networks.

Social Networks, 15(1): 49-70.

DOI:10.1016/0378-8733(93)90021-C

|

| [] |

Visness Cynthia M., Kennedy Kathy I.. 1997. Maternal Employment and Breast-Feeding: Findings from the 1988 National Maternal and Infant Health Survey.

American Journal of Public Health, 87: 945-950.

DOI:10.2105/AJPH.87.6.945

|

| [] |

Wellman Barry, Scot Wortly. 1990. Different Strokes from Different Folks:Community Ties and Social Support.

American Journal of Sociology, 96: 558-588.

DOI:10.1086/229572

|

| [] |

Whelan Amanda, Phillipa Lupton. 1998. Promoting Successful Breastfeeding among Women with a Low Income.

Midwifery, 14: 94-100.

DOI:10.1016/S0266-6138(98)90004-3

|

| [] |

WHO. 2009. Infant and Young Child Feeding: Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals. Geneva: WHO Press.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33