GUI Yong, Department of Sociology, Fudan University.

急剧社会转型与制度变迁的一个后果就是社会矛盾与抗议性行为日益增多。抗议性行为涉及多个领域,抗议者来自于不同的阶层或群体。有关抗议性行为的研究包括对环保抗争的研究(Sun and Zhao, 2007;陈晓运,2012;童志锋,2009)、对农民反抗行动的研究(O’Brien and Li, 2006;于建嵘,2004;应星,2007)、对国有企业与工人反抗行动的研究(佟新,2006;冯仕政,2006;刘爱玉,2011;唐军,2006)、对非政府组织与抗议行为的研究(俞志元,2012)和对互联网在抗议性事件中作用的研究(Yang,2009;黄荣贵、桂勇,2009),等等,其中,业主抗争是中国都市抗争研究的一个重要议题,也引发了许多研究(Cai,2005;Read, 2003, 2007, 2008;Shi and Cai, 2006;唐娟,2006;张磊,2005;张紧跟、庄文嘉,2008)。业主抗争的现有文献对业主抗争出现的宏观背景、抗争策略、动员方式、政治机会结构等议题进行了较为深入的研究。在某种程度上,业主集体抗争是伴随中国宏观社会变迁出现的社会现象(Tomba,2004)。由于有房群体的成长与国家政策之间存在千丝万缕的联系(Huang and Jiang, 2009;Logan,Fang and Zhang, 2010),业主在抗争行动中采用的策略相对“温和”(Cai,2005),愿意采取法律手段进行维权(Huang,2010;陈鹏,2010)。客观上,碎片化的国家为抗争者动员资源并取得抗争胜利提供了政治机会(Shi and Cai, 2006)。从策略来看,抗争者主要通过与政府官员、大众媒体等行动者的垂直型社会关系来有效利用客观的政治机会结构(Shi,2008)。

众多的都市抗争研究都以动员和参与为核心问题,1 这在业主抗争领域尤为明显。与少数学者对这一研究倾向的批评(Walder,2009)相一致,本文认为,现有研究在增进对动员和参与过程的认识的同时,也妨碍了对其他重要议题的理解。比如,业主抗争领域中为数不多的城市比较研究指出,不同城市业主水平联合的形态有明显区别(Chung,2008)。叶毅明等(Yip and Jiang, 2011)则指出,广州的业主试图建立业主委员会的水平联合网络,这在其他城市非常少见。目前以抗争事件为分析单位,以动员为核心问题的研究似乎无法有效解释不同城市业主抗争行动的不同形态。笔者认为,对该问题的回答需要研究者以城市为单位,以抗争者或抗争组织之间的水平联盟为核心进行深入分析。本文尝试通过比较分析上海和广州跨小区业主联合形态的差异,并在此基础上尝试回答:两个城市跨小区的业主组织形态是否存在差异?如果存在差异,如何解释?

所谓跨小区的业主组织形态,是指不同小区的业主或业主委员会为追求相似的目标,建立正式或非正式的具有一定稳定性的联系,或者彼此协力发起集体行动。在一定程度上,跨小区业主组织形态类似社会运动联盟(Van Dyke and McCammon, 2010),是抗争行动从较小的地理范围上升到较大范围的过程。2 因此,从更抽象的层次看,本文对上海和广州跨小区业主联合形态的差异的解释,实际上是从理论上对影响中国都市抗争组织联盟形成的因素做初步探讨。

对以上问题的研究具有三方面的意义。第一,笔者在回顾西方社会运动文献的基础上,结合中国都市治理结构,初步厘清影响跨小区业主组织联盟的因素,尝试提出在中国社会管理体制下理解组织联盟的跨城市的比较分析框架。考虑到目前社会运动的文献对于社会运动联盟和社会运动规模变化的研究相对较少(McAdam and Boudet, 2012;Van Dyke and McCammon, 2010),本研究可增进学界对抗争的水平联合或组织联盟的认识。第二,由于目前少有对不同城市跨小区的业主组织联盟形态——特别是对业主委员会或物业小区之间的联系形态进行比较的研究,对不同城市业主抗争行动的组织形态也知之甚少,本研究的一个贡献即是较为全面地呈现城市层面的跨小区业主组织联盟形态。从理论的角度看,跨小区的业主组织联盟形态本身是判断中国都市业主抗争的性质(比如,业主抗争在多大程度上可以看做是都市运动)的经验基础。第三,本文的研究可以为“业主委员会及其政治意涵”的讨论做一个经验注脚(夏建中,2003;桂勇,2001;王汉生、吴莹,2011)。

二、文献回顾与分析框架 (一) 社会运动联盟的形成社会运动组织联盟是理解当代社会运动的一个重要因素(Rucht,2004),现有研究从资源、政治机会结构、威胁以及意识形态(框架化和认同)等角度对社会运动联盟的形成进行了解释。

一般来说,丰富的资源对社会运动联盟形成具有促进作用(McCammon and Campbell, 2002),职业领导者和活跃的会员也有助于促进组织结盟(Shaffer,2000)。资源匮乏与结盟的关系较为复杂,它既可以促使社会运动组织通过结盟的方式整合资源(Staggenborg,1986),也可能带来组织间的竞争(Rucht,2004:204),妨碍联盟的形成。

政治机会与结盟的关系是不确定的,可能是正向的(Staggenborg,1986)、负向的(Rohlinger,2006),也可能无显著影响(McCammon and Campbell, 2002)。对文献的元分析(meta-analysis)显示,在11个采用政治机会结构作为解释框架的研究中,仅有73%的研究发现政治机会结构有积极影响,解释力的普遍性较弱(McCammon and Van Dyke,2010)。

威胁为社会运动组织的结盟提供了外部动力(McCammon and Campbell, 2002;Rohlinger,2006),比如,当社会运动组织所追求的目标受到反运动(countermovement)的威胁时,社会运动组织倾向于结盟(Staggenborg,1986),广泛的共同威胁甚至可以克服价值观差异带来的障碍(Van Dyke,2003)。对韩国民主化运动的研究则显示,国家压制性策略使多样化的社会运动组织面临相似的风险,从而促进组织间的结盟(Chang,2008)。

意识形态冲突会阻碍社会运动组织之间的结盟(Staggenborg,1986),而相容的框架化方式则促进结盟(McCammon and Campbell, 2002)。比如,认同桥接(bridging)机制有助于不同社会运动组织跨越意识形态的障碍,形成新的集体认同(Mayer,2009),从而有助于跨社会运动(cross-movement)的结盟。社会运动组织的领导者还可充当“框架经纪人”(Haydu,2012),使多样化的组织之间结盟成为可能。

当然,社会运动组织联盟的形成往往由多个因素同时促成(Borland,2008)。麦卡门等(McCammon and Van Dyke,2010)对24个关于同一社会运动不同组织联盟过程的研究进行元分析后发现,现有研究揭示了6个导致社会运动组织结盟的影响路径,其中意识形态一致性与威胁最为重要。

(二) 对现有文献的评判现有文献所揭示的理论洞见是本研究的起点,但对中国都市的业主抗争而言,上述因素的解释效力并非等价。在当下的研究脉络中,资源并不是一个关键因素——业主委员会作为业主大会的执行机构,其运作所需资源主要来自小区内部。资源基本上可以看做是一个给定的参数,而不是一个解释变量。

外部政治环境(特别是威胁)对中国都市抗争可能具有较强的解释力。值得一提的是,本文所说的威胁指向业主的合法权益,而不是指向业主抗争过程中所追求的给定目标。有关业主抗争的研究指出,由于中国的住房市场尚不成熟,业主基于产权的合法权益没有得到充分的法律保障(Read,2008),业主群体的权益往往面临房地产商利益集团的侵害(张磊,2005)。当合法权益受到侵害时,业主会采取多种行动维护自身的权益,是反应性的抗争行动,外部环境与外部行动者对业主的合法权益的侵犯和威胁是其抗争的根本动力。业主合法权益面临威胁的可能性取决于邻里治理(neighborhood governance)的组织结构以及基于物权的邻里治理制度的供给,因此下文的分析框架将引入治理结构这一分析性概念。

社会运动联盟的研究假定社会运动组织是现存的,在此基础上分析不同制约条件下行动者的策略选择(联盟/不联盟)。然而,业主抗争(或一般的都市抗争)与西方社会运动具有不同的形态。业主集体抗争并不是既存的社会运动,在业主抗争中发挥组织者角色的业主委员会也不是社会运动组织。由于绝大部分的业主抗争是反应式的,其诉求和目标(在不同小区,甚至同一小区的不同阶段)是流变的,业主的框架化过程(或共同的认知)也内生于抗争过程,因此是需要解释的。

在业主维权过程中,业主与开发商、物业管理公司的纠纷往往会引发业主与基层政府、居委会等第三方行动者的纠纷,后者甚至可能会演变为主要纠纷。正因为这样,部分小区的业主维权人士试图参与居委会选举,通过制度化渠道来维护自身权益(管兵,2010)。对邻避抗争的研究也表明,业主对维权紧迫性的认知是在维权积极人士、一般业主以及政府部门的互动过程中逐步形成的(Huang and Yip, 2012)。与社会运动联盟的研究相一致,共同认知是影响业主抗争行动与组织方式的一个重要因素。从上文的分析可知,业主的诉求以及对诉求的认知是内生的和需要解释的,而理解认知的关键在于行动所嵌入的外部环境,比如,业主与其他基层治理主体的互动。

综上所述,邻里治理制度将直接影响业主所面临的威胁与共同诉求。在威胁与共同诉求的驱动下,业主或业主委员会将决定是否需要采取水平联合的方式来维护自身权益,而是否能有效建立并维持水平联合网络,要取决于维权者是否能得到外部行动者的支持(Yip and Jiang, 2011),至少是业主联合的努力是否得到地方政府的默认。本文认为,需要将业主抗争所处的治理结构以及外部支持者的多元性纳入分析框架,才能更好地理解不同城市跨小区的业主组织联盟形态。

(三) 治理结构与外部支持者多元性:一个分析框架国内关于跨界业主行动的研究主要有两个角度:第一,在国家—社会范式下,将业主的跨界联合看作草根NGO,探讨草根NGO与国家互动过程中的非正式运作策略(张紧跟、庄文嘉,2008);第二,探讨邻避运动这一特定的跨界行动的组织和动员过程,强调邻避运动中风险话语的影响(郭巍青、陈晓运,2011)和业主集体行动“去组织化”的策略选择(陈晓运,2012)。这两种研究路径都无法有效回答不同城市中“基于业主权利的跨界集体行动如何可能”这一问题。此外,部分研究甚至认为,中国的大中型城市基层治理结构具有高度相似性(Read,2003b:47),该判断的一个推论是,基层治理结构无法解释业主行动的城市差异。与其他研究不同,本研究的侧重点在于理解业主跨界行动的城市差异而不是描述特定跨界行动的策略。同时,本文认为,在不同城市基层治理结构具有差异,并对业主行动形态具有重要的影响。

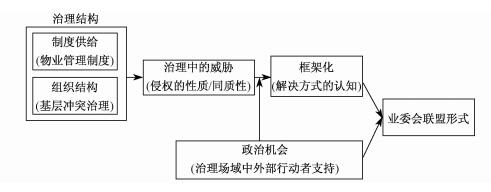

由于不同国家与社会形态的差异性,除了一些过于抽象而无法从经验上检验真伪的逻辑命题外,社会科学研究中很难找到放之四海皆准的普遍规律。因此,对中国社会的深入理解无法通过纯粹的理论推演得到。这意味着,在借鉴源于西方社会经验的现有理论基础上,对中国社会运作机制的探究可能也需要由经验归纳形成分析框架。基于这样的认识,为了理解业主跨界行动的城市差异,笔者一方面吸纳现有社会运动研究的理论洞见,另一方面试图根据经验事实提炼出一个适合于本土经验的分析框架。具体而言,社会运动研究在关于威胁、对诉求的认知和政治机会结构对不同城市跨小区的业主组织联盟形态的影响方面具有一定的解释力。政治机会结构则主要体现在外部支持者的多元性,而业主合法权益受到威胁的可能性、业主诉求以及对诉求的认知取决于基层社会治理结构。因此,本文将治理结构及治理场域中外部行动者支持作为重要的解释变量引入分析框架(见图 1)。

|

图 1 分析框架图 |

本文的治理结构包括制度供给与组织结构两个维度。制度供给是指规范治理主体的制度与政策的设置和执行,在业主维权领域,其核心要素是物业管理制度;组织结构是邻里空间组织的构成、功能以及关系,核心要素是以居委会为基础的基层冲突治理体系。因为这两个维度之间存在内在的联系,本文统称为治理结构。引入治理结构这个解释变量,既有助于理解业主抗争过程中所面临的威胁的根源,也有助于研究者将社会运动的理论与城市治理的理论洞见相结合,为解释不同城市跨小区的业主组织联盟形态提供了一个城市比较分析框架。

物业管理制度供给是影响跨小区的业主行动模式的根本原因。完善的物业管理制度(规范房产交易合同、建立健全房屋维修基金制度和推动业主委员会建立等)有助于减少影响面较广的侵权现象和组织化维权。完善基层冲突治理体系意味着基层治理主体较为积极参与矛盾的协调。由于大部分问题源自小区内部,只要这些问题在扩大和加剧前得到解决或缓和,小区所面临的问题就会被局限在较小的城市空间中,抑制了业主对跨小区联合的需求。对业主维权事件的比较分析显示,当业主可以通过居委会等制度化渠道表达自身利益和维护自身权益时,维权行动就比较“有理有节”;反之,业主维权行动容易激进化(赵珍珍、布莱登,2010)。对邻避运动的研究似乎也佐证了以上观点:地方治理主体用主动和先发制人的方式解决地方性问题有助于赢得地方群体的信任,从而阻止了地方抗争追求目标的扩大化(Shemtov,2003)。相反,当基层治理主体无法有效缓和与解决地方性冲突时,业主就有可能向社会寻求支持,向面临类似问题的小区学习抗争的经验。在沟通交流的过程中,一旦业主认识到自身所面临处境的相似性,就有可能形成一般化的共同认知和框架化方式。当共同认知被广泛接受时,不同小区的业主或业主委员会之间协力行动的可能性就大大增加。

抗争者、抗争支持者和反对者之间的互动是集体抗争发展的动力。业主共同认知的形成及其协同行动在很大程度上取决于外部行动者支持,这也是政治机会结构理论的一个重要洞见。中国的行动主义(activism)往往嵌入现有体制(Ho,2007),所以分析跨小区的业主组织联盟离不开对多元行动者,特别是对体制内行动者与体制外行动者之间关系的理解。研究者需要对国家进行“分解”(Gui,Ma and Mühlhahnc,2009;Zhao,2010),具体分析不同行动者如何影响集体抗争的发展。比如,叶毅明等(Yip and Jiang, 2011)分析广州业主委员会水平网络的形成过程后指出,业主积极分子通过多种活动将地方政府官员、地方人大代表、媒体、学者、律师和非政府组织等行动者团结起来;同时,业主积极分子也积极参与政府组织的公共论坛等活动,通过这些方式,业主积极分子较为成功地与体制内各部门(特别是地方政府、地方人大和媒体)结成松散的联盟。

考虑到体制内积极分子的数量及其在体制内的位置对社会运动具有重要影响(Banaszak,2005),本文认为,盟友在体制内的位置及对业主行动支持的公开程度对理解业主组织联盟形式具有重要影响。首先,盟友在体制内的级别越高,就越有可能促成不同小区业主或业委会的联合。当一个级别较高的盟友同时支持多个小区的业主行动时,这些小区之间就存在某种潜在的关系,可看作是一个潜在的联盟(latent alliance)。其次,当盟友公开支持业主行动时,不同小区的业主或业委会更有可能发现潜在的盟友以及其他业主所面临的问题的相似性,从而使不同小区之间更有可能协力行动。在这里,传统媒体是一个重要的外部盟友,不同小区业主所面临的处境通过传统媒体的报道,有助于业主共同认知的形成和强化。综上所述,多元化的体制内行动者的存在有助于业主群体发现潜在的外部盟友,并与外部盟友建立起松散的联合,有助于业主有效利用客观存在的政治机会,也为业主行动提供持续的动力。特别当来自较高级别的体制内行动者公开支持业主抗争行动时,跨小区的非正式联合更有可能形成。

三、研究方法 (一) 比较对象的选择本文是一个以行政区划为单位的比较研究(Snyder,2001),该方法已经被应用于中国的工人集体抗争研究(Hurst,2004)。裴宜理(Perry, 1994)很早就指出,“国家”和“社会”这样简单化的术语已经不能解释中国各个地方的差异和特点,在具体研究中要具体考虑不同区域的差异。本文将在上述分析框架下,对上海和广州的跨小区业主组织联盟形态进行比较。选择这两个城市的原因是:第一,广州与上海地处南方,都属于经济比较发达的沿海城市,具有一定的相似性,对两者进行比较,可以在一定程度上剔除经济发展水平以及区位因素的干扰;第二,在过去几年,这两个城市的业主抗争行动都比较活跃,城市居民中曾经参与业主维权的业主的比例没有明显的差异(Huang,2010),这在一定程度上控制了总体动员水平对两个城市的跨小区的业主组织联盟形态的影响;第三,两个城市房地产市场发展状况具有一定的可比性。统计数据表明,2008-2010年广州和上海户籍人口比为0.47-0.48,年度施工住宅面积比为0.52-0.54,别墅等高端住宅面积比为0.30-0.40。可见,广州房地产整体发展略快于上海,但上海的高端住房市场发展快于广州。3

(二) 比较分析方法比较研究的目的在于可以解释不同案例之间的相同点和差异性。比较分析相对于单案例分析的一个明显优势在于变量控制(Caramani,2009),在比较分析逻辑的指导下,可以较为系统地使用经验数据检验理论所暗含的变量关系,正是基于这种考虑,本研究选择两个具有一定相似性的城市。

本研究的案例数较少,这虽然是一个局限,但也提供了深入分析的机会。文章将重点放在“内部效度”而不是“外部效度”上(Gerring,2006)。为提高研究者对论点的信心,分析过程还参考了案例内(within-case)研究的方法论建议(George and Bennett, 2004),从多个角度检验治理结构的影响,包括城市治理制度供给、正式的组织联系、非正式的网络以及维权事件中行动者构成等维度,同时关注这些维度之间的内在逻辑关系。

(三) 资料的收集方式及其可靠性考虑到不同来源的资料各有优缺点,本文尽量采用多种来源的资料。一方面,不同的资料可以从不同的角度论证和支持文章的观点;另一方面,不同来源的数据可以相互校验,能够更有效地评估资料的质量。具体来说,本文的资料来源包括现有文献、深入访谈数据、互联网数据和报纸报道。自2005年以来,笔者在上海和广州进行了大量访谈,这些访谈数据有良好的效度与信度,能够提供详细的信息。互联网数据主要来自2009年前后搜房网的业主论坛,该数据能够提供不同物业小区在虚拟空间中的关系型数据。报纸的报道来自WiseNews数据库,笔者采用内容分析方法对数据进行了系统的编码与统计分析。所有这些数据基本能够有效呈现两个城市业主抗争的发展历程以及城市间的异同。

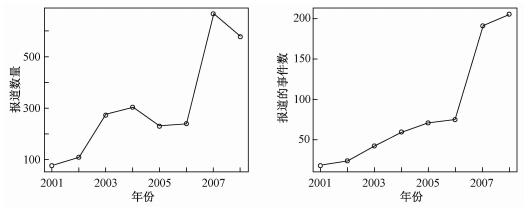

(四) 案例简介:上海与广州业主抗争的历程目前很少有可靠的研究具体描述上海与广州两个城市业主抗争的发展历程,本文试图通过对两城市新闻报道的整理,较为清晰地呈现这个历程。就上海而言,地方报纸关于业主维权的报道可以追溯到2001年。2001-2008年,上海的本地新闻媒体共发布了2 482篇与业主维权或纠纷相关的报道。报道数量的变化趋势显示,自2001年以来,业主维权事件大体呈上升趋势,2007年达到顶峰,2008年略有下降(图 2左)。

|

图 2 上海报纸对业主维权或纠纷的报道数量(2001-2008) |

在上述报道中,共提及574个小区的物业纠纷事件。2001-2008年,被媒体报道所提及的小区数量呈增加趋势,这种趋势在2006-2007年最为明显。值得注意的是,虽然2008年总的报道数量有所减少,但是这些报道所涉及的小区数却呈增加趋势。

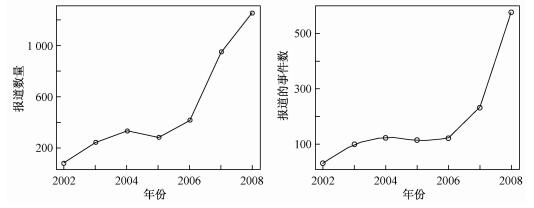

广州的地方媒体对业主维权的报道略晚于上海,最早的报道大约在2002年。2002-2008年,广州的本地新闻媒体共发布了3 609篇关于业主维权的相关报道。报道数量显示,业主纠纷或维权事件在2002-2008年间与上海的情况类似,基本呈上升趋势,被提及的小区共有954个。2003-2006年,每年被媒体报道提及的小区数量基本保持不变。自2007年起,被报道的小区数量迅速增加,2008年被媒体所报道的小区数量的增幅远大于上海同期的增幅。

比较两个城市的业主维权历程发现,与上海相比,广州有两点不同:第一,早在2001年,上海的地方媒体已经开始报道业主纠纷或维权事件,但类似事件在广州尚未成为重要的社会事件,没有受到媒体的关注;第二,一直到2008年,业主维权或纠纷事件依然受到广州地方媒体的关注,而上海的地方媒体对此类事件的注意力似乎逐渐减弱。一种可能的解释是,上海的业主行动已经较好地被基层治理结构吸纳。

|

图 3 广州报纸对业主维权或纠纷的报道数量(2001-2008) |

在社区治理及业主抗争的过程中,不同小区的业主和业主委员会通过多种方式联系,其中以非正式的业主委员会组织为载体进行交流,甚至以这一非正式的组织为核心开展集体性活动(包括集体抗争)是最重要的一种跨小区的组织模式。本部分将通过考察上海和广州的业主委员会组织的运作,透视两个城市中跨小区的业主委员会的组织化形态。

1. 上海的业主委员会组织上海的业主委员会组织以业主咨询服务有限公司的形式出现,该组织下设和谐社区沙龙(业主咨询有限公司),成立于2003年,是一家为业主和业主委员会提供业主顾问服务、物业管理招标代理和物业管理咨询的非营利社会中介机构,也是上海市物业管理行业协会会员。除了有偿咨询服务项目外,和谐社区沙龙还承担以下工作:(1)举办与业主大会和业主委员会相关的知识讲座;(2)为业主委员会成员和业主代表等相关社区工作者提供培训;(3)通过编辑出版物(比如,业主大会、业主委员会问题解答100问和业主咨询简报等),宣传物业管理相关法律法规以及推广成功经验。此外,沙龙负责人还偶尔在报纸上以专家身份对物业管理相关问题发表专业意见。

上海业主委员会组织以咨询公司的形式出现的原因有两个:第一,在目前的社会组织管理体制下,成立业主委员会协会的难度非常高,采用公司形式开展工作便于绕开成立社会组织的制度障碍;第二,业主委员会对成立协会的需求不够强烈。在一次访谈中,沙龙的一位负责人这样说:“我们不会马上搞协会,而且他们业委会也不会要求搞协会……我们搞研究或者咨询,民办非企业法人,这种注册模式的可能性最大。……就算上海都拿不出30个好的业委会。” 4 这一考虑与上海社会组织发展空间较小的制度环境相一致。

上海的业主委员会组织的运作思路可以归纳为三个方面 5 :第一,通过组织讲座、培训等多种形式的活动,让不同小区的业主委员会了解其他业主委员会维权的经验。笔者的参与观察也证实,部分参与者确实是受到已参与沙龙活动的业主代表的动员才随后参与进来的。6 第二,沙龙倾向于在法律和法规的框架内进行业主维权,希望通过打官司来累积判例,最终促成法规的改进。沙龙并不赞同用“闹”的方式维护业主利益。第三,虽然沙龙支持业主维权,但不主动鼓动,仅仅在维权时提供支持和咨询服务。

截至2009年,和谐社区沙龙有10多家收费会员,免费会员200-300家。7 鉴于当时上海已有8 000-9 000家业委会,这个参与率实际上并不算高(不到4%)。社区沙龙每年都召集业主委员会进行相关研讨和交流,该活动的出席人数在某种程度上也反映出沙龙与业主委员会之间联系的紧密程度。在2007年的一次研讨会中,共有86人出席,其中沙龙工作人员、研究者及律师9人,业主代表 77人。而在2010年,第三届业主委员会年会就已有140人左右出席,其中业主委员会主任和委员占大多数,较2007年有所增加。8 年会以专家学者讲座为主,该组织形式对业主的吸引力似乎并不是很强。此外,社区沙龙与业主代表、业主委员会的联系还通过自由接待的互动形式进行。自由接待在周三晚上7点至9点进行,“一般都会有一两个人来”。9

2. 广州的业主委员会组织业主委员会联谊会筹备委员会是广州较有代表性的业主委员会组织,2005年由7位骨干分子发起成立,其中部分人是职业律师。联谊会成立后的主要活动包括:(1)组织业主委员会进行沟通、交流,提供物业管理以及业主维权的经验与法律咨询;(2)通过出杂志、出书、建立网站等方式宣传物业管理及业主维权等相关事宜;(3)组织12家业主委员会追讨维修基金;(4)把业主的声音反映给政府以影响政策制定,同时积极参与政府的政策讨论。10

在筹备联谊会的过程中,维权骨干为了获得合法的注册组织身份,联合7个小区提出倡议,向广州市国土资源局、房管局和民政局等部门申请成立业主委员会协会。虽然正式的批文拖了两年仍没下来,但在这个过程中,有关部门的态度也从开始的拒绝接纳逐渐转向温和,而维权骨干也得到著名律师和大学教授等专家学者的支持。虽然联谊会没有得到正式的注册,但它依然采取了非正式的运作策略,以争取获得政府的认可,改善自身的生存环境。比如,联谊会在人大代表中寻找支持者与代言人;为人大代表进行选举动员和宣传以换取后者的支持;寻求媒体的支持,通过社会舆论放大业主群体的声音,给政府施加压力的同时,保护联谊会不被政府取缔;定期与相关业主委员会交流以彼此结成盟友等(张紧跟、庄文嘉,2008)。

联谊会在业主委员会中具有一定的影响力,能够将业主委员会组织起来,维护业主的权益。在广州集体追讨维修基金一案中,联谊会得到12家业主委员会的支持,于2006年联合在报纸和互联网站发布了关于发起集体追缴专项维修资金的倡议书。该倡议书得到广州市60多个楼盘业主代表的签名支持。2006年底,联谊会先后分别联合12家和14家业主委员会就《广东省物业管理条例(意见征求稿)》提出书面建议,提交到广东省人大(庄文嘉,2011)。联谊会的一位成员这样描述他们与各业主委员会的关系:“在广州500多家已经成立的业主委员会中,参加联谊会的有200多家,其中有55家愿意在政策建议上盖章表示支持。比如,物权法经过七次修改以后,并没有朝着利于业主的方向发展,联谊会通过电话的方式进行沟通,最后55家业主委员会盖章支持,并且这些业主委员会的盖章是得到半数业主委员会委员通过,……交给市人大副主任,请他转交给全国人大。” 11

最后,政策倡议行动由于受到地方政府的干预,联谊会开始分裂,以改变政策为导向的行动逐渐式微。同时,不同的业主网络群体为争取业主的支持,存在着多种形式的竞争。维权骨干也采取不同的策略开展活动,他们可能被国家吸纳,也可能依然以业主作为工作的中心,而也有部分骨干与物业管理公司保持密切的合作关系(庄文嘉,2011)。

3. 两城市的比较比较上海和广州的业主委员会,可以发现如下差异(见表 1):从组织所担任的角色看,广州的业主委员会联谊会筹备委员会作为组织者直接涉入业主的协同集体抗争,而上海的业委会组织则主要是为各个小区提供咨询服务;从追求的目标看,广州的业委会组织试图通过参与或影响立法,改变业主治理的制度框架,而上海的业委会组织则致力于在现有制度框架内提供法律服务与策略咨询;从得到的支持看,广州的业委会组织似乎得到更多的业主或业主委员的支持。比如,广州和上海的两个组织的代表人物的微博粉丝数量分别为24 672和5 423;12 从宣传策略看,广州的业委会组织似乎更为高调。对此差异的一种理解是,上海的物业管理制度建设相对完善,通过直接行动(宣传、组织和协调行动)改变治理制度的迫切性低,而广州的物业管理制度相对不完善,改变治理制度的优先性较高,业主委员会的广泛支持则提供了持续的动力。

| 表 1 两城市业委会组织的比较 |

业主和业委会对以改变治理制度为目标的跨小区行动的支持在很大程度上取决于业主认识到彼此面临相似的处境,而后者在一定程度上取决于不同小区业主之间的直接交流。因此,本部分主要考察业主论坛的虚拟联系,间接评估上海与广州两个城市不同物业小区之间的交流或联系模式及其差异。

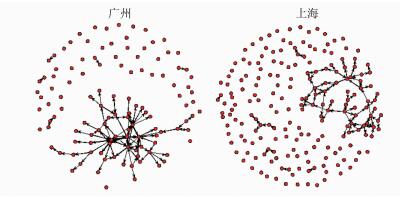

截至2010年5月6日,搜房网广州区的业主论坛有2 822个,其中101个设有业主维权分版。笔者以这101个论坛为起点,采用滚雪球方法收集有关信息传播网的资料。如果这些论坛中业主维权相关的信息流动到搜房网其他的业主论坛(限广州地区),则这些论坛就被视为信息传播网的新节点而纳入到资料收集的范围中,最后得到的网络结构图包括118个业主论坛。所获得的信息传播网是一个有向网络,其中节点为业主论坛,该网络的边(arc)为业主维权信息的传播关系。

网络图(图 4)包括所有118个业主论坛,可以看出,并不是所有业主论坛都与其他业主论坛进行维权信息的交流,其中有50个节点处于孤立状态,与网络中任何其他节点没有维权信息的传播关系,属于信息“孤岛”。通过密度分析方法对业主维权信息传播网络的总体结构进行分析,发现118个网络论坛构成的网络图的密度仅为0.007,从密度指标看,这些目标节点图式的凝聚力的总体水平并不高(见表 2)。

|

图 4 广州与上海的业主论坛之间的信息传播网 |

| 表 2 广州与上海业主论坛间的信息传播网特征比较 |

从表 2可知,该网络结构的入度中心势(indegree centralization)为0.062,出度(outdegree)中心势为0.070,Freeman中心势为0.067,出度中心势较大。通过对子普查(dyad census)的分析可知,该网络结构中有10对互惠对,77对非对称对(asymmetric dyad)。如果以存在关系的对子(dyad)为基数,则该信息传播网的互惠指数为0.115。

截至2009年9月,搜房网上海区的业主论坛有2 446个,其中167个业主论坛设有业主维权分版。以这167个业主论坛为起点,同样采用滚雪球方法收集有关信息传播网的资料,最后得到的网络结构图(见图 4)包括199个业主论坛。13 其中,有120个节点处于孤立状态,与网络中任何其他节点没有维权信息传播关系,信息“孤岛”所占的比例高达60.3%。从表 2可知,199个网络论坛构成的网络图的密度仅为0.002。从密度指标来看,上述199个目标节点图式的凝聚力的总体水平远远低于广州的总体网络密度。此外,该网络结构的入度中心势为0.018,出度中心势为0.023,Freeman中心势为0.013。通过对子普查(dyad census)分析可知,该网络结构中仅有4对互惠对,77对非对称对(asymmetric dyad)。如果以存在关系的对子(dyad)为基数,则该信息传播网的互惠指数为0.049。

比较两个城市业主论坛可知,广州的物业小区更有可能使用业主论坛作为表达和维护利益的平台和工具。这一发现也得到其他网络数据的佐证。比如,笔者在2012年6-7月收集了新浪微博“业委会通讯”的粉丝信息,1 840个粉丝中有15.27%来自广东,只有11.2%来自上海。14 就具有维权板块的业主论坛而言,广州的业主论坛更有可能彼此发生联系。而就所得到的信息传播网整体而言,不管是从密度、中心势,还是互惠指数,广州的业主论坛之间彼此联系更加紧密(见表 2)。换言之,上海的业主行动的原子化程度应该比广州高。

五、基层治理结构与跨小区业主组织的动力上海与广州两个城市具有不同的基层治理模式,对业主行动的组织形态具有不可忽视的影响。下文将从物业管理制度和基层组织结构两个方面具体阐释。

(一) 物业管理制度与侵权事件性质在应对房地产发展引起的社会需求方面,上海的组织与制度建设工作开展得较早,如规范房产交易合同、建立健全房屋维修基金制度和推动业主委员会建立等。以物业管理制度建设为例,1999年7月,上海市徐汇区房地产管理局在全国率先尝试物业管理公开招标项目,2003年,上海市出台了一系列旨在指导和规范物业管理招投标和物业服务合同与收费的政策法规(张建,2010)。

上海市政府与立法部门也较早积极促成业主委员会这一组织的发展。1995年开始施行的《上海市公有住宅售后管理暂行办法》第6条规定,“一个住宅区域公有住宅出售率达到30%以上的,应设立业主管理委员会”。1997年开始施行的《上海市居住物业管理条例》第6条规定,“业主委员会是在物业管理区域内代表全体业主对物业实施自治管理的组织。一个物业管理区域成立一个业主委员会”。上海可能是中国唯一一个由政府自上而下推动绝大部分小区成立业主委员会的城市(Read,2007)。房地产管理局与区、街道成为组建业主委员会的主要推手,使这一组织发展很快。1997年建立1 892个业委会(朱健刚,2002:115),1999年8月,68%的小区都建立了业委会,数量达到2 603个,其中直管公房售后业委会1 481个,系统公房售后业委会827个,商品房业委会295个(汤艳文,2004)。成立于1995年的第一家业主委员会,就是由区房管办推动物业公司发起,以期通过业委会配合物业公司搞好物业管理(曾文慧,2002)。政府这一作为在一定程度上制度化了业委会和物业管理公司的关系,降低了两者之间恶性冲突发生的可能性,即使发生了纠纷,冲突表达形式也较为温和。

广东省在社会建设与社会组织发展领域表现更为宽松,社会组织(包括业委会)发展相对自发。2004年,“在广州3 000多个小区中,成立业主委员会的只有389个,占13%左右,这就意味着,87%的小区还没有一个能够代表业主的自治性的维权组织。” 15 广州市业委会成立率较低的一个重要原因是主管部门不够积极主动。2011年,广州市成立业主大会和选举业主委员会程序指导规则依然处于“征求意见稿”状态,其条文规定街道办事处“依法指导、协助本辖区内业主大会的成立及业主委员会的选举工作,指导、监督业主大会、业主委员会的日常活动,协调处理物业管理中的纠纷。居民委员会(村民委员会)予以协助和配合。” 16 可见,在广州市,政府在物业领域的管理和监管相对缺位,治理主体相对消极。

在上海,基于物权的治理制度供给充分,业主面临共同的威胁和严重的侵权现象(特别是基于制度供给不足而导致侵权现象)的可能性相对较小,跨小区的业主联合也不太可能发生。对地方媒体报道的分析表明,被上海媒体报道的574个小区中有6.6%的案例涉及暴力冲突(例如殴打事件)。在广州,物业管理制度供给相对缺位,冲突(甚至是暴力事件)发生的可能性较高,维权者自组织倾向也更明显。数据分析显示,广州954个小区中有9.2%的案例涉及暴力冲突,其发生率显著高于上海的暴力冲突发生率(p < 0.05)。暴力事件的发生在一定程度上反映了政府在社会管理和监管上的缺位,上文提到的广州业主联合追讨维修基金就是广州政府监督缺失的佐证。

对广州业主论坛的沟通网(图 4左)所传播的信息内容的分析表明,同一行政区的小区之间更有可能交流。这是因为相邻小区会面临共同的威胁,比如公共项目所产生的负外部效应,或会面对着相同的对手(地方政府、开发商等),这些共同的威胁进一步促使受影响的业主进行交流、讨论甚至联合行动(例如集体书面请愿)。

当业主面临超越小区层面的具有同质性的威胁时(例如,众多小区的维修基金的缺失、业主面临暴力威胁等),它们往往难以通过级别较低的政府解决问题,而是有更大的动力将市政府作为上访或申诉的对象。通过对新闻报道的分析显示,上海业主在6.6%(38个小区)的纠纷事件中采取了诉至政府的行动方式,市政府卷入的业主维权或纠纷事件占2.6%(15个小区)。广州业主在11.6%(111个小区)的纠纷事件中采取诉至政府的方式,市政府卷入的业主维权或纠纷事件占6.2%(60个小区)。可见,广州的业主有更大的动力寻求小区外的行动者(包括其他小区业主或业委会)的支持,协力维护自身的合法权益。

(二) 基层组织结构与物业冲突治理在社区建设方面,尽管广州市的社区治理体制呈现出与上海类似的特点,17 但上海社区建设开展更早,街居体制的制度与组织变革尝试更为多样化,也具有更为强烈的政府驱动特征。上海在20世纪90年代中期就开始建立“两级政府、三级管理”的体制,之后又积极扩展街道以下的第四级网络(桂勇,2007)。在党建工作方面,力图做到全覆盖,采取多种措施尽力把党的组织纽带延伸到基层的每个角落。此外,上海城市基层治理模式中的“强政府”特征也显示出强烈的包容性,在建设一套具有向下渗透能力的网络时,也充分发挥了街居体制对上的利益表达功能。因此,居委会在一定程度上可看做是业主利益表达和沟通的渠道。广州的一位业主积极分子讲,上海的居委会、物业管理公司以及业主委员会之间存在较为畅通的沟通渠道,彼此之间的矛盾没有广州那么尖锐。18 与之相对,广州的居委会的利益表达功能相对较弱。笔者2008年对广州市GYX小区(一个传统小区)的田野观察也佐证了这一发现,即使业主积极分子主动向居委会反映业主和管理公司的矛盾,居委会依然不愿意介入纠纷调解。

上述社区治理结构的差异在一定程度上也影响了基层冲突治理的结构。就基层冲突治理而言,广州的政府介入的范围与深度均弱于上海。上海的政府与党组织经常主动介入社会纠纷与冲突,在大量事件中均能见到它们的影子。上海市物业管理实践中形成以居委会、业委会和物业管理公司为核心的“三位一体”的物业纠纷大调解机制,在缓解物业管理纠纷中发挥了重要作用(茅茂春,2012)。上海市加强本市住宅小区业主大会和业主委员会建设的若干规定也赋予居委会更大的权力,比如“业主委员会委员候选人由筹备组通过直接听取业主意见、召开召集人座谈会、发放推荐表等方式产生,具体方式由居(村)民委员会确定。” 19 在广州,类似的冲突治理制度相对缺乏,因此有更多类型的社区外的行动者卷入社会纠纷与冲突。比如,对业委会成立难和物业管理纠纷等问题,广东省政协、省建设厅等部门认为成立“业主权益顾问公司”是一个可能的出路,而业主委员会代表则呼吁要成立业主协会。20

基层冲突治理结构的差异意味着,上海的居委会卷入业主纠纷或维权事件的可能性显著高于广州。居委会的介入在一定程度上将纠纷控制在小区层面,降低矛盾升级到街道的可能性。如果居委会较少介入纠纷,上升到街道的纠纷数量将大大增加。通过对上海媒体所报道的574个小区涉及的行动者分析发现,在其中68个小区的纠纷或维权事件中,居委会是一个较为重要的行动主体,占11.8%。只有在4个小区的纠纷中,党支部作为行动者卷入其中,而街道办卷入31个小区的业主纠纷或维权事件占5.4%。

与之对比,就广州媒体所报道的954个小区纠纷或维权事件的行动者而言,在46个小区的事件中居委会是一个较为重要的主体,只占4.8%,显著低于上海相应的比例(p < 0.05),所有的报道都没有提及党支部这个行动主体。街道办卷入108个小区的业主纠纷或维权事件的比例为11.3%,显著高于上海。对此的一种可能解读是,广州社区治理制度建设较上海弱,居委会难以有效地对小区内的纠纷或维权事件进行斡旋和调节,小区层面的矛盾比较容易激化,需要街道的协调。基于以上分析,甚至可以进一步推论,如果物业纠纷在小区和街道层面无法解决,矛盾可能进一步激化,那么维权者可能将目标上升为区政府甚至市政府。当然,这个推论有待进一步验证。

总之,上海基层治理体系比较完善,兼具利益表达和社会控制功能,业主或业主委员会在小区层面拥有现成的沟通和协调渠道,相关的纠纷不容易扩大化。由于制度供给较充分,不存在针对制度的统一诉求,业主面临的问题是特殊、个别和地方化的,不同小区的业主不容易形成统一的解决方案。上海的业主或业委会倾向于在制度框架内解决具体的问题。广州的社区管理体制和冲突治理机制相对薄弱,源于小区的问题较容易激化,并波及小区外的行动者。广州对基于物权的冲突治理制度也相对不够完善,政府监管的相对缺位使业主或业委会面临较为严重和性质较为类似的问题。防止纠纷发生的制度供给不足导致不同小区的业主所面临的问题具有共同的制度根源,因此“改变制度”等共同议题成为业主和业委会协同行动的基础。

六、外部支持者与跨小区的业主组织联盟如果说业主面临的客观存在的侵权现象是业主抗争的根本原因,那么业主对侵权现象的共同认知则是影响其如何行动的直接原因。外部支持者(特别是大众媒体)作为利益表达渠道和共同认知的促进者,具有不可忽视的影响。

(一) 媒体两个城市业主抗争的历程显示,广州的地方媒体在2008年报道业主维权的文章数量超过1 200篇,而上海,即使在最活跃的年份(2007年),其报道数量也少于700篇,可见广州的媒体更为活跃。

进一步分析可知,在上海的地方媒体报道的574个小区中,有46个小区(8.0%)的居民采用电话和信件等方式诉至媒体,试图借此推进纠纷的解决,而对应广州的这一比例为15%(143个小区)。其中,上海有34个小区的纠纷事件被媒体报道过一次以上,占所有小区的5.9%。而上海和广州分别有25个和16个小区的纠纷事件被同一家媒体做过系列报道,分别占4.3%和7.9%。此外,两地分别在7个(1.2%)和16个小区(1.7%)的相关纠纷事件中,业主将互联网作为一种维权工具,在互联网上开展讨论、组织协调或者信息公开等活动。

上述数据进一步说明,广州的媒体更加活跃地报道业主维权或纠纷事件。21 因此,广州的业主纠纷或维权事件更有可能被地方媒体系列报道。与上海相比,广州的业主也更有可能以实际行动诉至媒体。作为业主利益表达渠道,广州的传统媒体发挥着更为重要的作用。

传媒的报道对业主之间的交流和沟通也具有显著的促进作用,可以间接影响业主对抗争的认知。对广州业主论坛的沟通网(图 4左)的分析表明,大众媒体对维权事件的报道与信息在业主论坛之间的传播具有显著的正向影响(黄荣贵等,2011)。一种可能的解释是,媒体报道可以将小区层面的议题公开化,使小区性的议题转换为城市中的公共议题,从而使更多业主了解并参与讨论该议题。

上海业主论坛之间缺少沟通,在一定程度上可归结于上海业主行动所嵌入的外部环境。一方面,业主面临的问题的影响面相对小,另一方面,大众媒体对业主行动的报道相对不活跃。面临问题的特殊性和沟通缺乏不利于业主共同认知的形成,从而制约了业主行动的组织化发展。正如一位观察者ZH指出,上海的业主与和谐社区沙龙组织者的价值观分歧可能阻碍了业主展开更加广泛的协力行动。

(二) 体制内的支持者广州业主行动得到更多的体制内行动者的公开支持。除了上文提到的地方媒体外,人大代表是另一个重要而常见的外部支持者。对上述新闻报道的比较分析显示,广州业主维权事件中涉及地方人大代表的案例分布于63个小区,占6.6%;上海的地方人大代表作为行动主体涉入的小区维权事件仅有22个,占3.8%。可见,广州的业主维权行动更有可能得到外部行动者的公开支持。

根据黄荣贵(Huang,2010)对上海业主维权行动的观察,体制内的行动者较少公开支持业主行动。比如,在上海一个中产阶层新商品房小区的业主集体行动中,在体制内担任公职的业主往往偏向于在幕后支持小区的积极分子,而且这种幕后支持往往局限于小区内,不为外人所知,难以促进业主行动的跨小区联合。

总之,上海业主和业委会在维权过程中不容易得到体制内行动者的公开支持。即使基于物权的矛盾激化并超越小区层面,这些纠纷也难以发展为跨小区的业主联合行动,从而限制了业主行动的跨小区的组织化。虽然上海的物业小区间存在经验交流,但大多仅局限于策略学习与借鉴,而广州的社会建设与社会组织的发展空间较为宽松。这些外部条件为广州业主行动的组织化发展提供了较多的政治机会,即广州的业主能够得到体制内行动者的支持,因此广州的跨小区的业主组织化趋势较为明显。

七、结论和讨论本文比较了上海和广州跨小区业主组织联盟形态的差异,并对该差异做出探索性解释。研究发现,虽然两个城市的业主或业委会在维护自身合法权益的过程中试图建立跨小区的正式或非正式的水平联系,但联合的形态和程度具有明显的差异。广州的业委会组织团结了更多的业主委员会,以集体的名义组织维权行动,试图影响物业管理制度,得到较为广泛的外部支持。同时,广州的物业小区通过互联网等虚拟平台进行了较为密切的交流与互动。

上海的业主委员会组织为业委会经验交流提供了良好的平台。然而,该组织的主要工作模式是向不同的物业小区提供咨询服务(包括提供维权的策略咨询)。它既不充当业主抗争的组织者,也不试图改变业主治理的制度环境。该组织的成员(业主委员会)似乎不愿意以集体的名义组织联合的维权行动,绝大部分的业主行动仅局限于小区内。这种相对孤立的状态在业主论坛这个虚拟空间也有所表现,即上海的物业小区在业主论坛这个平台上缺少交流与联系。

结合社会运动联盟的理论洞见及中国城市基层治理的情景脉络,本文提出了以治理结构和政治机会(威胁)为核心的分析框架。该分析框架能够解释上海和广州跨小区的业主组织联盟形态的差异。由于业主抗争是回应侵权行为的反应性集体行动,威胁——其他行动者对业主合法权益的侵犯——是一个重要的诱发因素。这里,威胁被看做一个需要解释的中间变量,其性质与程度取决于物业管理的制度环境。

本文引入治理结构这一分析性概念理解业主所面临的“威胁”。治理结构通过影响物业管理中的制度供给和组织架构影响物业管理过程中发生重大社会纠纷的可能性,具体表现为:首先,政府通过制度建设和加强监管等减少大规模物业纠纷的发生;其次,通过社区建设完善和强化社区治理结构,为潜在的冲突主体提供利益表达和协调沟通的渠道(比如,居委会、政府主导下成立的业委会);同时,基层治理主体(比如,居委会)可以发挥社会控制和管理的角色,以先发制人之势介入纠纷的调解,在纠纷扩大化前缓和或解决社会矛盾,抑制物业纠纷激化并演变为跨小区的公共议题的可能性。

当物业纠纷激化并上升为跨小区的公共议题时,是否得到体制内盟友的公开支持对跨小区的业主组织联盟形态具有重要影响。体制内的支持者为跨小区的水平联合提供了政治空间与持续的外部推动力,后者又进一步影响业主之间的非正式联系和交流,从而塑造了业主的共识。

值得一提的是,政府控制与业委会发展之间存在一种辩证的关系。当政府试图通过制度建设的手段强化自身对基层社会的管理时,制度供给有可能转化成利益表达的渠道,从而减少出现体制外改变治理制度的诉求(比如上海)。与之相应,即使后一种诉求出现,政府控制会减少诉求者的外部支持,使行动难以持续和扩大。与之相对,如果政府的社会管理力度比较小,那么改变治理制度的社会性诉求及诉求得到体制内行动者支持也往往会紧密联系在一起(比如广州)。

本文的研究发现对于理解中国都市抗争,特别是都市抗争的水平联合具有一定的启示意义:

第一,在正式倡导组织的发展空间狭小和被广泛接受的社会思潮缺乏等社会情境下,许多都市抗争可看作行动者对外部威胁的策略性回应。因此,研究者需要具体分析不同都市抗争所涉及的威胁。

第二,研究者需要超越以抗争过程和抗争者为核心的研究视角(McAdam and Boudet, 2012),具体分析抗争所嵌入的制度环境对威胁的影响。其中,宏观制度建设、现存的利益表达与纠纷调解渠道是重要的要素。换言之,西方社会运动的研究为理解中国都市抗争提供了一个起点,但是在西方文献中被看做外生的、不需要解释的变量需要研究者结合中国社会的特征进行分析与解释。虽然本文分析的是基层物业管理结构,但类似的分析也可以应用于其他类型的都市抗争。比如,劳工集体合同实施的区域差异、外来劳动力的构成和劳工纠纷调解制度等因素可能对不同区域的劳工抗争及其水平联合具有显著的影响。

第三,与现有研究的结论类似,不同的政府部门和不同层级的政府应对抗争的策略为抗争者提供了政治机会结构。体制内行动者的支持是解释不同抗争者水平联合的重要变量。本研究也进一步突出对国家进行分解研究的重要性(McAdam and Boudet, 2012;Zhao,2010)。

第四,对于一个城市而言,政治机会与威胁两个变量并不必然存在此消彼长的关系。在分析国家控制如何影响抗争时,应该对两者之间的关系进行辩证分析。比如,广州的业主一方面遭遇具有同质性的侵权事件,另一方面在维权过程中得到体制内行动者的公开支持。对上海的业主而言,政府积极的社会管理策略在城市基层提供了利益表达与沟通的制度化的渠道,但也抑制了市、区一级的制度内盟友的出现。研究者除了要在政治机会结构理论指导下对国家进行分解外,还要区分政府在侵权事件发生前的社会治理过程中的角色以及侵权与集体抗争发生后政府的角色。政府不仅仅是抗争者的目标、盟友或者对手,还是治理制度的提供者与利益表达渠道。如果说前者直接影响抗争的动员过程(Walder,2009),那后者将直接影响抗争发生的社会基础和抗争水平联合的必要性。

本研究对都市研究也具有一定的启示。首先,虽然住房的私有产权是市民社会发展必要的利益基础,但不同城市的业主行动可能具有迥异的组织形态。这意味着,私有产权仅仅是市民社会发育的一个必要非充分条件。不同城市、区域的物业管理制度对于私有产权与市民社会组织两者的关系具有显著的影响。其次,由于治理制度的影响往往在城市以及城市内不同的层面得以展开,今后的基层都市治理研究需要以城市为分析单位进行比较研究,只有这样才能充分揭示不同规模的社会空间中制度与行动者的交互影响。

本研究也存在一些局限。第一,本文大量使用了传统媒体的报道,为了克服媒体报道可能存在的选择性偏误,笔者已经使用多种数据,从多个角度佐证论点,其结论应该具有较高的可信度。当然,今后的方法论研究需要分析媒体报道、互联网数据以及官方数据所具有的选择性偏误。第二,文章主要从宏观角度分析两个城市的差异,并没有在微观层面揭示业主、业委会、媒体和人大代表等行动者对业主抗争以及抗争水平联合的主观理解,也没有直接证明媒体和体制内支持者影响业主对维权行动认知的作用机制,这些议题有待今后的进一步探讨。第三,虽然本文把基层治理的制度设置、组织结构以及外部支持者的多样性看作外生的解释变量,但是,正如一种观点指出的,本文无法排除这些因素内生的可能性。根据笔者对两个城市的了解,两城市在上述维度的差异主要源自两个城市基层社会管理的传统。同时,近年的发展也似乎表明,基层治理的制度设置与组织结构可能受业主行动、业主与政府互动模式的影响。一个城市的基层治理制度和基层组织体系是否受业主行动的影响,在何种条件下会受业主行动的影响,都值得进一步考察。然而,不管基层治理结构是外生还是内生的,本研究结论表明,不同城市间基层治理结构是具有差异性的,研究者应该具体分析各城市基层治理结构及其影响。第四,本文所提出的分析框架在多大程度上能解释其他城市之间的差异亦有待研究。

注释

1.也有例外,参见俞志元(2012)和刘能(2004, 2008, 2009)。

2.即规模变化,参见McAdam and Boudet(2012)。

3.本文没有汇报广州和上海的具体数据,仅汇报两者之比。2008-2010年,每年都有一个数据点。为了简洁起见,笔者仅报告了三年中的最大值和最小值。比如,“0.47-0.48”指三年中的人口比最小值是0.47,最大值是0.48,其他指标也同理。因为住房的指标与人口基数有一定关系,所以笔者认为,如果人口比小于住房施工面积比,则认为广州房地产市场发展速度较上海快,如果人口比大于高端住宅面积比,则认为广州的高端住房市场发展落后于上海。

4.参见:访谈记录20080611。

5.参见:访谈记录20090707。

6.参见:参与观察记录20090726。

7.参见:访谈记录20090707。

8.参见:参与观察记录20100116。

9.参见:访谈记录20080611。

10.参见:小组访谈20080527。

11.参见:访谈记录20080611。

12.数据获取时间:2012年10月15日。

13.注:数据收集于2010年10月。

14.截至2011年底,上海的互联网普及率(64.5%)高于广东(55.3%),因此该差异不可能被互联网普及率所解释。

15.参见:广州市国土资源和房屋管理局网站(http://www.laho.gov.cn/xwzx/hykd/200704/t20070420_168571.htm),访问日期:2012年10月15日。

16.参见:《广州市业主大会和业主委员会规定(征求意见稿)》第五条。广州市国土资源和房屋管理局网站(http://www.laho.gov.cn/xwzx/tzgg/200909/t20090904_163197.htm),访问日期:2012年10月15日。

17.关于广州市的描述,参见何艳玲(2007)。

18.参见:访谈记录20081202。

19.参见:上海市青浦区住房与社会保障局(http://housing.shqp.gov.cn/gb/content/2011-10/31/content_443206.htm),访问日期:2010年10月15日。

20.参见:广州市国土资源和房屋管理局网站(http://www.laho.gov.cn/xwzx/hykd/200704/t20070420_168571.htm),访问日期:2012年10月15日。

21.现有的一些舆情调查报告也指出,广东媒体的自由度更高,也是全国舆论热点省份。参见网址:http://news.sohu.com/20100706/n273312889.shtml,最近访问日期:2012年10月9日。

| [] |

陈鹏. 2010. 当代中国城市业主的法权抗争——关于业主维权活动的一个分析框架.

社会学研究(1): 1-30.

|

| [] |

陈晓运. 2012. 去组织化:业主集体行动的策略——以G市反对垃圾焚烧厂建设事件为例.

公共管理学报(2): 67-75.

|

| [] |

冯仕政. 2006. 单位分割与集体抗争.

社会学研究(3): 98-134.

|

| [] |

管兵. 2010. 维权行动和基层民主参与:以B市商品房业主为例.

社会, 30(5): 46-74.

|

| [] |

桂勇. 2001. 略论城市基层民主发展的可能及其实现途径──以上海市为例.

华中科技大学学报(社会科学版)(1): 24-27.

|

| [] |

桂勇. 2007. 邻里政治:城市基层的权力操作策略与国家社会的粘连模式.

社会, 27(6): 102-126.

|

| [] |

郭巍青, 陈晓运. 2011. 风险社会的环境异议——以广州市民反对垃圾焚烧厂建设为例.

公共行政评论(1): 95-121.

|

| [] |

何艳玲. 2007. 街区组织与街区事件——后单位制时期中国街区权力结构分析框架的建立.

中山大学学报(社会科学版)(4): 66-70.

|

| [] |

黄荣贵, 桂勇. 2009. 互联网与业主集体抗争:一项基于定性比较分析方法的研究.

社会学研究(5): 29-56.

|

| [] |

黄荣贵, 张涛甫, 桂勇. 2011. 抗争信息在互联网上的传播结构及其影响因素——基于业主论坛的经验研究.

新闻与传播研究(2): 89-112.

|

| [] |

刘爱玉. 2011. 劳动权益受损与行动选择研究:两代农民工的比较.

江苏行政学院学报(1): 66-73.

|

| [] |

刘能. 2004. 怨恨解释、动员结构和理性选择——有关中国都市地区集体行动发生可能性的分析.

开放时代(4): 57-70.

|

| [] |

刘能. 2008. 当代中国群体性集体行动的几点理论思考——建立在经验案例之上的观察.

开放时代(3): 110-123.

|

| [] |

刘能. 2009. 当代中国转型社会中的集体行动:对过去三十年间三次集体行动浪潮的一个回顾.

学海(4): 146-152.

|

| [] |

茅茂春. 2012. 物业管理大调解机制的上海模式.

城市开发(9): 34-36.

|

| [] |

唐娟. 2006. 月亮湾的业主维权新模式.

现代物业(3): 5-7.

|

| [] |

唐军. 2006. 生存资源剥夺与传统体制依赖:当代中国工人集体行动的逻辑——对河南省Z市Z厂兼并事件的个案研究.

江苏社会科学(6): 174-183.

|

| [] |

汤艳文. 2004. 不完全契约形态:转型社会的社区治理结构——以上海康健地区业主委员会的发展为例.

上海行政学院学报(2): 68-78.

|

| [] |

佟新. 2006. 延续的社会主义文化传统——一起国有企业工人集体行动的个案分析.

社会学研究(1): 59-76.

|

| [] |

童志锋. 2009. 动员结构与自然保育运动的发展——以怒江反坝运动为例.

开放时代(9): 116-132.

|

| [] |

王汉生, 吴莹. 2011. 基层社会中"看得见"与"看不见"的国家——发生在一个商品房小区中的几个故事.

社会学研究(1): 63-95.

|

| [] |

夏建中. 2003. 中国公民社会的先声:以业主委员会为例.

文史哲(3): 115-121.

|

| [] |

应星. 2007. 草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究.

社会学研究(2): 1-23.

|

| [] |

于建嵘. 2004. 当前农民维权活动的一个解释框架.

社会学研究(4): 49-55.

|

| [] |

俞志元. 2012. 集体性抗争行动结果的影响因素——一项基于三个集体性抗争行动的比较研究.

社会学研究(3): 90-112.

|

| [] |

曾文慧. 2002. 社区自治:冲突与回应——一个业主委员会的成长历程.

社会, 22(2): 54-57.

|

| [] |

张建. 2010. 招投标市场的"四个一"——上海物业管理招投标市场发展回顾与展望.

中国物业管理(2): 56-57.

|

| [] |

张紧跟, 庄文嘉. 2008. 非正式政治:一个草根NGO的行动策略——以广州业主委员会联谊会筹备委员会为例.

社会学研究(2): 133-150.

|

| [] |

张磊. 2005. 业主维权运动:产生原因及动员机制——对北京市几个小区个案的考查.

社会学研究(6): 1-39.

|

| [] |

赵珍珍, 布莱登. 2010. 业主维权过程中的行动策略与权力结构——基于广州市两个居住小区的比较.

战略决策研究(5): 74-90.

|

| [] |

朱健刚. 2002. 国与家之间: 上海邻里的市民团体与社区运动的民族志[D]. 香港中文大学人类学系博士学位论文.

|

| [] |

庄文嘉. 2011. 跨越国家赋予的权利?对广州市业主抗争的个案研究.

社会, 31(3): 88-113.

|

| [] |

Banazak, Lee Ann. 2005. "Inside and Outside the State: Movement insider Status, Tactics, and Public Policy Achievements. "In Routing the Opposition: Social Movements, Public Policy, and Democracy, edited by David S. Meyer, Valerie Jenness, and Helen Ingram. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press: 149-176.

|

| [] |

Borland, Elizabeth. 2008. "Social Movement Organizations and Coalitions: Comparisons from the Women's Movement in Buenos Aires, Argentina. "In Research in Social Movements, Conflicts and Change (Vol. 28). Emerald Group Publishing Limited: 83-112.

|

| [] |

Cai Yongshun. 2005. China's Moderate Middle Class:The Case of Homeowners' Resistance.

Asian Survey, 45(5): 777-799.

DOI:10.1525/as.2005.45.issue-5

|

| [] |

Caramani, Daniele. 2009. Introduction to the Comparative Method with Boolean Algebra. Los Angeles: Sage.

|

| [] |

Chang Paul Y.. 2008. Unintended Consequences of Repression:Alliance Formation in South Korea's Democracy Movement (1970-1979).

Social Forces, 87(2): 651-677.

DOI:10.1353/sof.0.0153

|

| [] |

Chung, Yousun. 2008. "Property-Owning Socialism in a New State-Society Relationship: Housing Reform in Urban China. "Ph. D. Thesis, University of Wisconsin-Madison.

|

| [] |

George, Alexander and Andrew Bennett. 2004. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge: MIT Press.

|

| [] |

Gerring John. 2006. Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Gui Yong, Ma Weihong, Klaus Mühlhahnc. 2009. Grassroots Transformation in Contemporary China.

Journal of Contemporary Asia, 39(3): 400-423.

DOI:10.1080/00472330902944487

|

| [] |

Haydu Jeffrey. 2012. Frame Brokerage in the Pure Food Movement, 1879-1906.

Social Movement Studies, 11(1): 97-112.

DOI:10.1080/14742837.2012.640536

|

| [] |

Ho Peter. 2007. Embedded Activism and Political Change in a Semiauthoritarian Context.

China Information, 21(2): 187-209.

DOI:10.1177/0920203X07079643

|

| [] |

Huang, Ronggui. 2010. "Housing Activism in Shanghai: Opportunities and Constraints. "Ph. D. Thesis, City University of Hong Kong.

|

| [] |

Huang Ronggui, Ngai-ming Yip. 2012. Internet and Activism in Urban China:A Case Study of Protests in Xiamen and Panyu.

Journal of Comparative Asia Development, 11(2): 201-223.

DOI:10.1080/15339114.2012.720125

|

| [] |

Huang Youqin, Leiwen Jiang. 2009. Housing Inequality in Transitional Beijing.

International Journal of Urban and Regional Research, 33(4): 936-956.

DOI:10.1111/ijur.2009.33.issue-4

|

| [] |

Hurst William. 2004. Understanding Contentious Collective Action by Chinese Laid-Off Workers:The Importance of Regional Political Economy.

Studies in Comparative International Development, 39(2): 94-120.

DOI:10.1007/BF02686279

|

| [] |

Logan John R., Fang Yiping, Zhang Zhanxin. 2010. The Winners in China's Urban Housing Reform.

Housing Studies, 25(1): 101-117.

DOI:10.1080/02673030903240660

|

| [] |

Mayer Brian. 2009. Cross-Movement Coalition Formation:Bridging the Labor-Environment Divide.

Sociological Inquiry, 79(2): 219-239.

DOI:10.1111/soin.2009.79.issue-2

|

| [] |

McAdam, Doug and Hilary Schaffer Boudet. 2012. Putting Social Movements in their Place? Explaining Opposition to Energy Projects in the United States, 2000-2005. New York: Cambridge University Press.

|

| [] |

McCammon Holly J., Campbell Karen E.. 2002. Allies On the Road to Victory:Coalition Formation Between the Suffragists and the Woman's Christian Temperance Union.

Mobilization:An International Quarterly, 7(3): 231-251.

|

| [] |

McCammon, Holly J. and Nella Van Dyke. 2010. "Applying Qualitative Comparative Analysis to Empirical Studies of Social Movement Coalition Formation. "In Strategic Alliances: Coalition Building and Social Movements, edited by Nella Van Dyke and Holly J. McCammon. Minneapolis: University of Minnesota Press: 292-315.

|

| [] |

O'Brien Kevin J., Lianjiang Li. 2006. Rightful Resistance in Rural China. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Perry Elizabeth J.. 1994. Trends in the Study of Chinese Politics:State-Society Relations.

The China Quarterly(139): 704-713.

|

| [] |

Read Benjamin L.. 2003a. Democratizing the Neighbourhood? New Private Housing and Home-Owner Self-Organization in Urban China.

The China Journal(49): 31-59.

|

| [] |

Read, Benjamin L. 2003b. "State, Social Networks and Citizens in China's Urban Neighborhoods. " Ph. D. Dissertation, Harvard University Department of Government.

|

| [] |

Read, Benjamin L. 2007. "Inadvertent Political Reform via Private Assoications: Assessing Homeowners' Groups in New Neighborhood. "In Grassroots Political Reform in Contemporary China, edited by Elizabeth J. Perry and Merle Goldman. Cambridge: Harvard University Press: 149-173.

|

| [] |

Read Benjamin L.. 2008. Assessing Variation in Civil Society Organizations:China's Homeowner Associations in Comparative Perspective.

Comparative Political Studies, 41(9): 1240-1265.

DOI:10.1177/0010414007302340

|

| [] |

Rohlinger Deana A.. 2006. Friends and Foes:Media, Politics, and Tactics in the Abortion War.

Social Problems, 53(4): 537-561.

DOI:10.1525/sp.2006.53.4.537

|

| [] |

Rucht, Dieter. 2004. "Movement Allies, Adversaries, and Third Parties. "In The Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi. Oxford: Blackwell Publishing: 197-216.

|

| [] |

Shaffer, Martin B. 2000. "Coalition Work among Environmental Groups Who Participates?"In Research in Social Movements, Conflicts, and Change (Vol. 22). Emerald Group Publishing Limited: 111-126.

|

| [] |

Shemtov Ronit. 2003. Social Networks and Sustained Activism in Local NIMBY Campaigns.

Sociological Forum, 18(2): 215-244.

DOI:10.1023/A:1024087529268

|

| [] |

Shi Fayong. 2008. Social Capital at Work:The Dynamics and Consequences of Grassroots Movements in Urban China.

Critical Asian Studies, 40(2): 233-262.

DOI:10.1080/14672710802076770

|

| [] |

Shi Fayong, Yongshun Cai. 2006. Disaggregating the State:Networks and Collective Resistance in Shanghai.

The China Quarterly, 186(1): 314-332.

|

| [] |

Snyder Richard. 2001. Scaling Down:The Subnational Comparative Method.

Studies in Comparative International Development, 36(1): 93-110.

DOI:10.1007/BF02687586

|

| [] |

Staggenborg Suzanne. 1986. Coalition Work in the Pro-Choice Movement:Organizational and Environmental Opportunities and Obstacles.

Social Problems, 33(5): 374-390.

DOI:10.2307/800657

|

| [] |

Sun, Yanfei and Dingxin Zhao. 2007. "Multifaceted State and Fragmented Society: Dynamics of Environmental Movement in China. "In Discontented Miracle: Growth, Conflict, and Institutional Adaptations in China, edited by Dali Yang. New Jersey: World Scientific Publisher: 111-160.

|

| [] |

Tomba Luigi. 2004. Creating an Urban Middle Class: Social Engineering in Beijing.

The China Journal(51): 1-26.

|

| [] |

Van Dyke Nella. 2003. Crossing Movement Boundaries:Factors that Facilitate Coalition Protest by American College Students, 1930-1990.

Social Problems, 50(2): 226-250.

DOI:10.1525/sp.2003.50.2.226

|

| [] |

Van Dyke, Nella and Holly J. McCammon (eds. ). 2010. Strategic Alliances: Coalition Building and Social Movements. Minneapolis: University of Minnesota Press.

|

| [] |

Walder Andrew. 2009. Political Sociology and Social Movements.

Annual Review of Sociology(35): 393-412.

|

| [] |

Yang, Guobin. 2009. The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online. New York: Columbia University Press.

|

| [] |

Yip Ngai-ming, Yihong Jiang. 2011. Homeowners United:The Attempt to Create Lateral Networks of Homeowners' Associations in Urban China.

Journal of Contemporary China, 20(72): 735-750.

DOI:10.1080/10670564.2011.604492

|

| [] |

Zhao, Dingxin. 2010. "Authoritarian State and Contentious Politics. "In Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective, edited by Kevin T. Leicht and J. Craig Jenkins. New York: Springer: 459-476.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33