David Willer, Department of Sociology, University of South Carolina;

Pamela Emanuelson, Department of Sociology and Anthropology, North Dakota State University.

古今中外普遍存在弱者忍气吞声、花钱免灾,强者欺行霸市、“不交钱就揍”的现象。例如,20世纪初的上海,帮会林立,企业和个人受到黑帮的强行保护;在前苏联,国民的财产得不到警察的保障,只能求助于俄国黑手党(krysha);20世纪初的纽约,意大利人的财产也得不到警察的保护,也只能寻求意大利黑手党(mafia)的庇护。诸如此类的关系既不是交换关系,也不是你死我活的冲突关系,而是介于二者之间的一种强制关系(coercive relation)。不过,学术界对强制关系的研究较少。怎样界定强制关系?它有哪些类型?如何建模?它如何影响强制者和受制者?本文尝试探讨这些问题。

本文包含四个部分:首先,基于要素论探讨强制关系的含义;其次,探讨强制关系的分类,区分出二方强制和中心强制、强强制结构和弱强制结构、直接强制和间接强制等;再次,构建直接强制与间接强制模型,从“强度”和“幅度”角度比较直接强制和间接强制,并进行实验检验;最后,就强制关系结构的效用问题进行简单的讨论。

一、要素论意义上的强制关系学术界对强制关系的研究不多,主要出现在战争、国家形成(蒂利,2007)、政治冲突(Ball,1978)、思想史(福柯,1999)、学校、家庭关系(McCord,1998)等研究中。例如,国家的形成是强制的结果,受制者由于受到地理环境等条件的限制,逃脱不了强制者的强制,最终形成了最初的国家(Carneiro,1970)。又如,罗马帝国解体后分裂成大大小小多个国家,它们之间不断征战,统治者不得不设立法庭、财政、税收等官僚组织和警察、军队等军事组织来垄断国家暴力, 这一方面可以进行有效的社会管理以支持战争,另一方面通过暴力对国内外反抗势力进行强制。因此,“政治是战争的结果”,而不是“战争是政治的延续”(蒂利,2007)。

社会冲突论和交换论中有少许对强制关系的研究。德国社会学家、冲突论者达伦道夫认为,社会现实有两张面孔:一致和冲突。冲突是一种社会结合形式。社会组织是强制性协调的联合体,其内部各个位置具有不同的权力,社会现实是冲突与和谐不断循环的过程,因而“有关强制的理论才能更好地解释各类社会组织”(Adams,1966:717)。强制性的权力可以将社会各个领域整合,但是,极端的分配不公也可能造成权力的反转。一般认为,强制权力与行动者所处的位置有关。不过,交换论者莫姆(Molm,1997:266-268)发现,强制与结构优势位置无关,处于弱势的行动者更容易利用强制。威勒(Willer,1999)则发现,强制与结构是有关的,强制者只发出“威胁”,受制者只“上供”或“破财免灾”,强制者和受制者可以相互协商。

本文认为,强制与位置有关,强制手段广泛存在并有效。正如福柯(1999:27-28)所说,无论是施加在肉体上的强迫还是对精神的拷问,都“不是统治阶级获得的‘特权’,而是其战略位置的综合效应——是由被统治者的位置展示的、有时还扩大的一种效应”。一般认为刑罚是一种减少犯罪的手段,而福柯(1999:26)则揭示,“惩罚措施不仅是进行镇压、防范、排斥和消灭的‘消极’机制,它们还有一系列积极的、有益的效果”。

总之,强制关系无处不在(Arendt,1970;Ball,1978)。不了解强制,对社会现象的认识就不会透彻。强制是如此强势和有效,以至于“宏观的”强制结构发展成为民族—国家(Willer and Anderson, 1981:129-151;蒂利,2007:49)。民族国家必须用边境将其国民限制在一定的区域,这是执行强制的一个必要条件(Carneiro,1970)。任何民族—国家都不允许其国内出现威胁性的势力。在研究强制关系时,“应从中破译出一个永远处于紧张状态和活动之中的关系网络,而不是读出人们可能拥有的特权;它的模式应该永远是战斗”(福柯,1999:27)。鉴于此,本文利用一种有关“关系”的形式理论——要素论——来探讨强制关系的性质、结构和效果。

要素论是一种分析社会关系及其结构的理论(Willer,1999;刘军,Willer,and Emanuelson,2011)。在要素论看来,强制关系指的是强制者强行从受制者中榨取价值的关系,近似于“不交钱就揍你”的现象。下面介绍要素论在“强制关系”上的探讨。

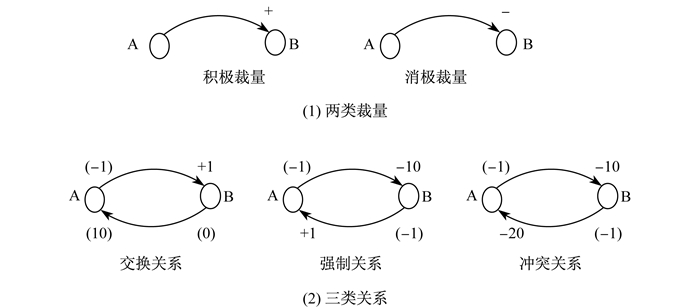

(一) 裁量“裁量”(sanctions)是满足如下条件的一种社会行动:由行动者A发出,被行动者B接受并改变B的“偏好状态”。如果A发出的裁量使B的偏好状态增加(或减少),则称之为积极(或消极)裁量(Willer,1999:24),如图 1(1)所示。“裁量”一般是成对出现的,这是社会互动的实现。将“积极裁量”和“消极裁量”配对,可表述三种理想型的关系:交换关系、冲突关系和强制关系,如图 1(2)所示。在交换关系中,两种裁量都是积极裁量;在冲突关系中,两种裁量都是消极裁量;在强制关系中,一个裁量是积极的,另一个是消极的。例如,如果A为了得到B的资源而发出威胁,B为了避免大的损失而献出资源,这就是一种强制关系。

|

图 1 裁量和关系 |

在图 1(2)的强制关系中,强制者A希望强取受制者B的资源,B当然不愿意。因此,A向B发出一个消极裁量(如警告),自己只损失1个单位,却给B带来10个消极裁量。考虑到威胁的存在,B一般在A发出消极裁量之前,就向A发出1个或多个积极裁量来避免更多损失,而A也得到资源。此时,A可以继续向B发出消极裁量,直到自己满意为止。对图 1(2)中其他关系的解释与此类似。

(二) 社会行动者社会行动者拥有资源和意义系统。资源为行动者拥有,是模型的初始条件(Willer,1981:50-52)。意义系统则包括三个基本要素,即偏好、信念和决策。

1. 偏好和信念在面对多项抉择时,行动者必然有所偏重。所谓偏好系统,就是行动者优先选择的一系列行动。关系的类型不同,行动者的偏好也不同。二方强制关系的偏好系统的建构方式如图 2。由图 2(1)可见,二方强制关系有三种系统态:无裁量、积极裁量、消极裁量,分别记为SS1、SS2(c得到d的积极裁量,c得d失)和SS3(Willer,1999:34)。对于强制者c来说,他优先选SS2,其次选SS3,最后才选SS1。因此,c的偏好系统为Pc≡(SS2>SS3>SS1),同理可得受制者d的偏好系统为Pd≡(SS1>SS2>SS3)。

|

图 2 强制关系的偏好系统 |

为简便起见,在要素论研究中一般假定行动者之间相互了解,有明确的信念(beliefs)。

2. 决策过程:要素论的原理和法则强制关系的建模过程离不开要素论的两个原理和法则(Willer, 1981, 1999:37)。

(1) 要素论第一法则和原理

令裁量流(如金钱、劳动、批评、表扬)的数量记作x,行动者对单位裁量流的评分记作v,由此引出要素论第一法则。

要素论第一法则:行动者a的偏好转变量定义为Pa=vx。

就交换关系来说,每个行动者都有其最优的偏好态,可记作Pamax。行动者在未达成共识(即对抗或不发生关系)时也是有偏好态(或收益)的,记作Pacon,该值可能为正数或零,也可能是负数(Willer,1999:39)。为了研究和建模的方便,需要坚持要素论第一原理。

要素论第一原理:所有行动者的行动都是为了使其期望的偏好状态改变量最大。

令Pa表示行动者a的偏好转变量(或交换中的收益),那么a有两种相关的收益:一种是所谓的激励收益,可记为Iba=Pamax-Pa。对于a来说,该值越小,意味着Pa越接近于自己的最佳收益,越愿意交换。另一种是所谓的保底收益,可记为Ica=Pa-Pacon。对于a来说,该值越大就越愿意交换。每个人的保底收益和他者的激励收益互补。二人在达成共识前必然进行多次协商,即行动者坚持“策略理性”的行动。

原理一告诉我们行动双方都追求有利于自己的行动,但问题在于,二者何时达成共识呢?这需要用到要素论的第二原理。

(2) 要素论第二法则和原理

对于a来说,激励收益Iba=Pamax-Pa越小,或保底收益Ica=Pa-Pacon越大(即二者之商越小),就越愿意接受交换的方案。据此可构建行动者拒绝交换的程度指数,即拒抗(resistance)指数,记为R,这就是要素论第二法则。

要素论第二法则:行动者a拒绝交换的程度指数,即拒抗指数为

| $ {R_a} = {I_{{b_a}}}/{I_{{c_a}}} = \frac{{{P_a}\max - {P_a}}}{{{P_a} - {P_a}{\rm{con}}}} $ |

在完全信息情况下,就强制关系来说,强制者(如黑手党)清楚地知道,如果收取的保护费太多,受制者很可能所剩无几,强制者也将难以为继。因此,强制者和受制者最终会在某一点,即等拒抗的点上达成共识,由此引出该理论的第二个原理,即拒抗等式(resistance equation)原理(Willer,1999:39-43)。

要素论第二原理:在完全信息条件下,两个行动者在等拒抗力点上达成共识。

二、强制关系结构的类型按照不同的标准,可以对强制关系进行分类。不同类型的强制关系的效力也有不同。

(一) 二方强制结构和中心强制结构最简单的强制关系出现在两个行动者之间,如图 1(2)所示。其例子很多,如绑架、向黑社会交保护费、向国家交税、刑讯逼供等。

在二方强制的基础上,存在多方行动者的强制关系。下面分析比较重要的两种中心强制结构,即强制者中心结构和受制者中心结构(如图 3所示)。

|

图 3 两种强制中心结构 |

强制者居于核心,受制者居于边缘,如图 3(1)所示。其实例很多,如一个黑帮强制多个商户等。强制者中心结构一般有利于强制者,这个命题得到了证实(威勒等,2010:130;Willer,1999:74)。

2. 受制者中心结构受制者居于核心,强制者居于边缘,如图 3(2)所示。在招商引资的过程中,当多个省份争相邀请某家大型企业向自己省份投资时,作为受制者的企业(因为它要交税,受到各种限制等)便可以讨价还价,而作为强制者的各个省份之间由于存在竞争,结果使企业得到了优惠政策。在受制者中心结构中,受制者受到的强制小一些,这个命题也得到了检验(Willer,1987)。

假定受制者D从三个独立的强制者C中选出一个来“强制自己”,但是在选择前可以与三个C协商,因此,三个C之间就会为争夺强制权而相互竞争,由此可以做出三个预测(威勒等,2010:128):三个C将竞争成为D唯一的“强制者”;所有的C都不会发出他们的消极裁量;由于竞争,强制剥削率将达到最低,这可能意味着低税收、自组织发展的机会、受制者获得好的待遇等。

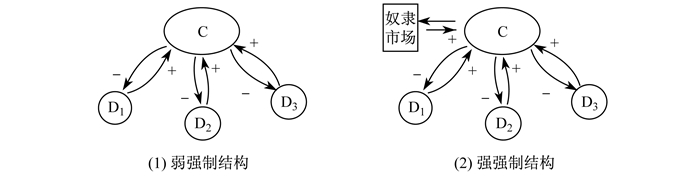

(二) 强/弱强制结构权力的分布还与结构属性有关。如果受制者在对抗时的代价很高(较低),可称之为强(弱)的强制结构。例如,在图 3(1)中,如果C分别向三个D发出等量的消极裁量,该结构便是弱强制结构,因为每个受制者受到的强制是一样的;假定再加入一个受制者D,再假定强制者随机从四者之中选出三个发出消极裁量,那么这四个受制者会为了避免受到强制而争相向C“上贡”,结果是C从强制中获益最多,D受到最大的强制,这就是强强制结构(Willer,1981:126)。

强强制结构使得强制者获益最大,受制者受到最大程度的剥夺。弱强制结构使强制者的获益居中,受制者受到一定程度的剥夺。这些假设都得到了实验数据的支持(Willer,1987:103-104)。

强/弱强制结构也可以用来解释历史变迁进程。例如,古罗马帝国为何衰落?在古罗马时代,如果所谓的惩罚奴隶就是“杀掉”,那么奴隶主C惩罚奴隶D的代价就会很大,因为杀掉一个奴隶就会损失他的劳动价值。但是,如果有一个十分廉价的奴隶市场,那么惩罚奴隶的代价就会很小,因为杀掉一个奴隶后,花很少的钱就能再购买到一个奴隶。有奴隶市场的强制结构就是所谓的“强强制结构”。因此,韦伯(Weber,1950)认为,只有当奴隶易于更换或成本十分低廉时,罗马的奴隶制才会有效益。在这种结构中,奴隶的被剥夺率达到最高值(参见图 4)。由于大量的奴隶是罗马扩张掠夺而来的,一旦扩张结束,奴隶市场便枯竭,奴隶必然增值,奴隶创造的剩余价值趋于减少,强强制结构变成弱强制结构,资金流动也降低,城市的市场交换系统趋于弱化,边防也由强冲突结构变成弱冲突结构,罗马帝国岂能不衰败(Weber,1950;参见Simpson and Willer, 2002:237-242)?

|

图 4 两类强制结构 |

最简单的直接强制关系发生在两方之间,它有一些变体,如狐假虎威、狗仗人势等。假设M和D是近亲关系,强制者K可能通过强制D而希望达到“间接地”强制M的目的,我们仍视这种关系为直接强制关系。又如,走私犯K通过各种方式,胁迫或引诱边防检查站站长M的孩子D参与走私(或吸毒),从而强制M为自己的走私提供便利,这种结构可称之为“拖下水”结构。当领导或相关当事人被“拖下水”时,这些人便可以建立起共谋机制,其结果是,要么大家都“贪污受贿”(但共谋机制可保证大家相安无事),要么一损俱损。

2. 间接强制结构间接强制发生在至少三个独立的行动者M、D、K之间。强龙压地蛇、朝中有人好做官、借刀杀人等或多或少都表达了间接强制的意思。本文仅强调其中的一种,即在包含K、M、D三方的强制结构中,如果受制者D不向强制者K发出积极裁量,则会得到另外一个强制者M的消极裁量,而强制者K的力量要大于M,这使得M在强制D的时候,会受到K的更大的强制。这种间接强制结构便是黑手党结构(见图 5)。

|

图 5 强龙压地蛇:黑手党结构(虚线表示强制关系是潜在的) |

黑手党通过间接强制提供“保护”。具体而言,任何试图对某个商家(D)施加威胁(如抢劫)的抢劫者(M)都会得到黑手党(K)的重大打击,即得到消极裁量,所以M会停止对D的威胁。反过来说,如果不阻止M“争夺地盘或利益”的行为,黑手党K“为自己地盘的人提供保护”从而获利的行动会受到影响,被保护者将拒绝交保护费,黑手党自身的运行也必然会受到影响。这就可以解释,为什么在纽约的意大利人聚居区中心的桑树街,无论白天、黑夜都是安全的,不会出现诸如抢劫之类的犯罪活动。

在“黑手党”式的间接强制结构中,M固然能给D带来消极裁量,自己有所收获,但是M受到K的消极裁量相对于收获来讲更大。因此,一旦K出手,M必须停止向D发出消极裁量。公民(D)之所以交税给国家(K),就是希望在自己的权益受到侵害时,能够得到国家的保护,即国家应该通过直接强制或间接强制的手段来维持公正、正义和秩序,给黑社会以打击。

上文给出的强强制结构和弱强制结构的概念主要对应的是直接强制结构,且主要是中心结构。如果关注的是间接强制结构,则可能出现强间接强制结构和弱间接强制结构之分,其具体含义可能有多种(见表 1)。显然,上面分析的间接强制类型并不是间接强制结构的全部内容。另外,不同类型之间也可能相互转化,此处不再赘述。

| 表 1 强制关系的分类 |

下面利用要素论来建构强制关系的模型。首先需要指出的是,任何模型的建立都要有初始条件和前提假定。我们选择黑手党间接强制结构进行建模,也要有初始条件和前提假定。本文所指强制权力的概念如下:如果强制者i得到了受制者j的“积极裁量”,并且i得j失,则称i向j行使了强制权力。

间接强制结构的建模及预测又可分为强、弱两种情形(见图 6),下面分别论述。

|

图 6 实验设计的网络 |

如图 6(2)所示,在中心点连接了多个关系后,并不影响资源分配的动力机制(Willer,1987)。令K给M的消极裁量是无成本的(或成本无论大小,都不予考虑),却给M带来20点的损失,而M给D的消极裁量是使D付出10点代价或损失10点资源。为了避免得到“消极裁量”,D一般考虑向K寻求“保护”,因而要向K上交“保护费”(即破财免灾)。因此,共识情况下K将从D那里得到10点资源中的5点裁量,这与强制关系中C的收益一样,这就是弱间接强制结构(之所以这样称呼,主要是因为这种结构中的强制剥夺率未达到极大值)。这样的话,如果M向D发出消极裁量,K就可以向M发出消极裁量了。如图 6(1)和图 6(2)所示,C或K将从D处得到5点裁量。

2. 强间接强制结构的建模及预测在弱间接强制结构中,K根本不允许M出现在自己的地盘,即只要M向D发出消极裁量,K立即来惩罚M。边界条件改变,结构的性质亦变。现在,还是令K给M一些消极裁量,只不过是在发现M给少数几个D以消极裁量,使自己的“潜在损失”越来越大之后才惩罚M。这相当于让受制者时刻感觉到,如果不交保护费,就会有其他强制势力深入并给受制者带来更大的损失。我们称该结构为强间接强制结构。强间接强制结构的实施过程及效果与弱间接强制结构模型的结果差异很大,因为在强间接强制结构中,D会为了免受消极裁量而争相交“保护费”,尽快交“保护费”,甚至尽量多地交“保护费”。尽管如此,依然有少数受制者因得不到这样的机会而受到惩罚。这样,M就可以向给K提供最小报价的两个D各发送一个消极裁量。当然,如果某个D向K提供了最大的资源,即9点资源,则M不会向他发出消极裁量。现在看来,各个D将争着避免给出最小的报价,K针对D的强制剥削率将随着时间的推移而达到最大值9。同直接强制结构一样,受制者D由于受到来自M的威胁,所以向K发出的积极裁量的数量会大幅度提升。显然,这种提升并不是由于K或M的威胁程度的改变带来的,而是由于各个D因强制结构的存在而“竞相交保护费”促成的。

与之对应的是,对间接强制结构的研究可以包含两个内容:强制的频次和强度。“频次”问题是指间接强制出现的次数,“强度”问题探讨通过间接强制结构行使的权力是否与直接强制结构的权力一样大。为此,下面通过实验法检验间接强制结构是否与直接强制结构一样有效。在实验中,如果无论在直接强制还是在间接强制中,强制剥削率都达到了最大值,则表明存在着强权,即间接强制行使的权力是有效的。

四、强间接强制结构效应的实验检验在强制结构中,权力有两种来源:一种是关系层次,另一种是结构层次。所谓“关系”层次的权力来源,指的是在强制结构中,强制者向受制者施加了权力,强制权来自强制者占据的位置;所谓“结构”层次的权力来源,指的是受制者或强制者因强制结构的存在而相互竞争。结构的性质带来强制权力,在强强制结构中更是如此。在该结构中,权力既来自关系层次,也来自结构层次。当然,权力的来源也离不开相关行动者的“属性”特征,如吸引力、暴力、性格以及各种物质因素等。

下面探讨强间接强制结构中的剥夺率会有怎样的表现。先前的研究表明,在直接强制结构中,强制剥削率达到最大(Willer,1987:104-106)。问题是,间接强制结构也一样有如此效力吗?为了研究该问题,我们先分析强直接强制网络和强间接强制网络中强制者的收益有无差异,再比较这两种结构的强制剥削率与最可能的强制剥削率有无差异,最后比较受制者发送的积极裁量的频次与理论上的最低频次之间有无显著差异。

为了研究的方便,这里只针对“黑手党”强间接强制结构的效用进行检验。根据前文的理论阐述,本文拟提出如下命题:“黑手党式”的强间接强制结构与强直接强制结构有同样的效力。该命题包含如下几个具体的研究假设:

假设1:在强直接强制结构中,强制者的收益与理论预测的最大收益无显著差异。

假设2:在强间接强制结构中,强制者的收益与理论预测的最大收益无显著差异。

假设3:强间接强制结构与强直接强制结构中强制者的收益无显著差异。

假设4:在强直接强制结构中,强制的频次有别于理论上的最低频次。

假设5:在强间接强制结构中,强制的频次有别于理论上的最低频次。

在本研究中,为了研究的方便,实验室中的强制者是由研究者扮演的。问题是,如果研究者扮演的“模拟者”与“实际被试”的表现不一样,那么本研究在方法论上就会存在问题,所以本文提出假设6,目的是验证在本研究中使用模拟者是否可行。

假设6:“模拟者”与“实际被试”的收益无显著差异。

(一) 实验方法实验利用了一种在线网络交换实验程序ExNet(其网址为http://weblab.ship.edu/)。实验时间为2010年9月2日到9月30日,地点是某所高校的社会心理学实验室。我们针对图 6中的每个网络都进行了8个阶段的实验,每个阶段都由一组本科生被试完成,每个阶段要完成5轮强制关系的报价和还价。所以,实验中共有8×5×2=80名本科生被试,他们只占据D位置,C、K和M位置都由研究者扮演,这是因为,在强强制结构中,强制者不需要与受制者进行讨价还价,强制者只接受其中最好报价,然后惩罚那些报价少的受制者。因此,强制者的决策是直截了当的,可以由实验者担任,这也符合实验设计的网络结构

每轮强制关系报价都包含10个回合。在每个回合中,被试都在实验室单间中利用鼠标提供一个或多个报价。当模拟的行动者(即研究者)接受D的某个报价并且得到被试D确认后,就完成了裁量的发送。C或K位置的模拟行动者要遵照如下互动规则:在每个回合,它都至少接受3个最好的报价。这里有几种情况:如果恰好有3个最佳报价,则接受它们,并对其余两个报价小的行动者实施惩罚;假设5个报价都使模拟的行动者收益最大(即得到9点或10点的收益),则强制者都接受这些报价,无需实施惩罚;假设有4个报价使模拟行动者的收益最大,则接受这些报价,只惩罚剩下的一个即可。在这些规则之下,当所有的报价都被接受或当报价的时间截止时(一个回合共90秒,被试的电脑屏幕上有倒计时指示),模拟的行动者就发出消极裁量,即实施惩罚。在直接强制网络中,模拟者C向给自己最低报价的两个D发出消极裁量。C最多给两个被试发送裁量,即选择最低报价的被试发出消极裁量。在间接强制网络中,模拟者M遵循着与C相同的规则发出裁量,即M向两个给K报价最低的D发出消极裁量。如果各个D给K的报价都达到最大,则M不可向D发出消极裁量。除非K至少得到了一个积极裁量,否则他向M发出消极裁量。

每个被试在实验开始时都有100点总筹码。随着强制回合的进行,被试的总点数要根据其得到的积极裁量或消极裁量的数量进行相应增减。被试在每个回合开始时都有新的10点份额,可以将这些份额中的一些或全部都发给C(或K),也可以不发送。如果这种报价被C(或K)接受,并且被试自己也确认,则被试没有发送的点数应加到自己的总筹码中,前提是自己没有得到消极裁量。如果被试提供的报价没有被接受,那么他的10点份额都被没收,即此时(在直接强制结构中的)C或(在间接强制结构中的)M会发出消极裁量:从被试的总筹码中扣除10点。在实验中,我们约定信息是完备的,即所有行动者提供的报价、确认的报价以及得到的积极或消极裁量都出现在每个被试的电脑屏幕上。实验结束后,按照被试最终的总筹码点数支付其劳务费。

(二) 实验结果在实验的边界范围和条件内,由表 2可见,在直接强制结构中,强制者的平均收益为8.71(标准差为0.325),与理论上的最大收益9有显著差异(t = 2.52),这意味着假设1被拒绝,不过二者相差并不多。间接强制者得到的平均收益为8.82(标准差为0.409),与理论上的最大收益9无显著差异(t =1.24),假设2得到了支持。这表明间接强制者在“不劳而获”方面甚至更有效,1即间接强制的效果更明显。

| 表 2 直接强制者和间接强制者的收益均值与预测值之比较 |

表 3表明,间接强制者得到的平均收益为8.82,稍高于直接强制者得到的平均报酬8.71,但是二者并无显著差异,t=0.531(n=16)。这表明,间接强制结构和直接强制结构有一样的效力。因此,假设3得到了支持。

| 表 3 直接强制者和间接强制者的收益均值比较 |

还有一种测量强制效力的方法,即比较被试的报价被接受的频次。在各个“强制—受制”的回合中,来自3、4或5个受制者的报价能够被接受。如果所有的被试(受制者)发送的报价都小于9,那么由实验者扮演的模拟强制者只接受3个报价(60%)。如果所有5个被试的报价都是9,则都接受(100%)。同理也可接受4个被试的报价。可见,强制越有效,接受报价的百分比越高。表 4表明,直接强制者完成81.5%的强制频次,间接强制者完成88.1%,甚至比直接强制更高。假设4和假设5都得到了支持。

| 表 4 实际发生的强制频次与最低可能的强制频次之比较 |

随着协商次数的增加,受制者很快就明白了自己应该向强制者发出越来越多的积极裁量。考察前三轮的平均收益,会发现受制者向强制者提供的报价的确越来越多,从第四轮开始,强制者的收益基本达到最大值9。

还有一个问题需要说明,即研究者扮演的模拟者与实际被试参加实验,其收益有无显著差异?表 5表明,二者之差不显著。这说明,假设6得到支持,或者说本实验利用模拟的行动者(实验者扮演)是可行的。

| 表 5 模拟者和实际被试者的平均收益值的比较 |

总之,在强强制结构中,直接强制者和间接强制者都索取了类似数量的裁量,并且索得量与最大值之间无显著差异。这表明,间接强制和直接强制是一样有效的。

五、结论与讨论本文基于要素论探讨了强制关系的含义及其各类结构,并就其中的一种间接强制结构的效用进行了实验检验。实验结果表明,间接强制结构与直接强制结构对受制者行为的影响一样大,二者都能够达到最大的强制剥削率。

国内外相关实验都用大学生作为被试,这其实是有问题的。至少在研究“关系”时,利用大学生作被试就未必恰当。例如,大学生对“强制关系”的认识和体验还不深刻,根据他们的强制互动过程及结果收集的资料未必能真正地反映现实世界中的强制结构。另外,现实生活中的强制结构比本研究中探讨的结构更为复杂。例如,在乡镇治理中,乡镇的权威是重要变量,乡镇权威的递减容易导致地方公共政策执行困难,进而导致地方治理秩序陷于奥尔森困境。为避免地方治理的失序,乡镇干部可能和村落精英实现共谋,进而剥削村民的利益(陈潭、罗晓俊,2010)。这里既存在交换关系,又存在强制关系。显然,诸如此类的复杂关系有待进一步研究。

总之,在本文给出的范围条件下,间接强制结构才有效。除此之外,还有很多因素能够影响到强制结构的效应,至少信息因素是不可忽视的。例如,在强制过程中,早了解到“即将受到强制”的受制者可能早一些发出积极裁量,因而受到消极裁量的机会将减少。另外,还有如下两个因素需要考量。

1. 强制者的贪欲和技巧在社会生活中,强制关系及结构广泛存在。在直接强制关系中,根据要素论的推理,强制者和受制者在等拒抗点上达成共识:受制者交保护费,强制者保护受制者。当然,在现实生活中,强制关系及结构可能出现两种偏离的情形。

一种偏离是,强制剥夺率太高,受制者难以为继,由弱强制结构变成强强制结构。当然,这里有一个前提条件:如果强制者拥有强大的力量保证强制的实施,那么很高的强制剥夺率也能够维持下去,受制者只能进行“消极抵抗”,但收效甚微。

另外一种偏离是,强制者的剥夺率由大到小,使受制者休养生息。这种结构甚至会带来意外后果,即受制者乐意被强制。著名的斯德哥尔摩综合症(the Stockholm Syndrome)即如此:被绑架者虽然被“强制”绑架,但是“被绑者”受到“绑架者”的“照顾”,所以在被解救后,被绑架者居然对绑匪心怀感恩,其中一位女性甚至想嫁给绑匪。

2. 强强联盟及弱弱联盟:权力的提高与抵消如果受制者(强制者)能够形成联盟,共同对抗强制者(受制者),强制者(受制者)的收益可能降低。这方面的实验研究较少,不过可以根据要素论给出如下有待检验的命题。

命题1:在受制者中心结构中,如果强制者能联盟,那么受制者的权力会进一步降低。

命题2:在强制者中心结构中,如果受制者能联盟,那么强制者的权力会降低。

命题3:在间接强制结构中,如果受制者能联盟,那么两个强制者的权力都会降低。

总之,间接强制广泛存在,并且同直接强制一样普遍有效。

注释:

1.尽管被试可以发出全部10点资源,但由于9点资源总会被C(或K)接受,所以被试不会再多发出1点资源,9点便是最大值。

| [] |

陈潭, 罗晓俊. 2010. 乡镇权威、奥尔森困境与地方治理——一个桂北乡镇的政治生态与治理秩序.

湖南师范大学社会科学学报, 10001(2): 10-14.

|

| [] |

福柯, 米歇尔. 1999. 规训与惩罚: 监狱的诞生[M]. 刘北成、杨远婴, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

| [] |

刘军, DavidWiller, PamelaEmanuelson. 2011. 网络交换与权力分配:要素论的解释.

社会学研究, 10001(2): 134-166.

|

| [] |

蒂利, 查尔斯. 2007. 强制、资本和欧洲国家(公元990-1992年)[M]. 魏洪钟, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

威勒, 戴维、亨利·沃克. 2010. 实验设计原理[M]. 杜伟宇、孟琦, 译. 重庆大学出版社.

|

| [] |

Adams Bert N.. 1966. Coercion and Consensus Theories: Some Unresolved Issues.

The American Journal of Sociology, 71(6): 714-717.

DOI:10.1086/224227

|

| [] |

Arendt Hannah. 1970. On Violence. London: HBJ Books.

|

| [] |

Ball Terence. 1978. Two Concepts of Coercion.

Theory and Society, 5(1): 97-112.

DOI:10.1007/BF01880862

|

| [] |

Carneiro Robert L.. 1970. A Theory of the Origin of the State.

Science, 169(21): 733-738.

|

| [] |

McCord Joan. 1998. Coercion and Punishment in Long-Term Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Molm Linda. 1997. Coercive Power in Social Exchange. Cambridge: Cambridge University Press.

|

| [] |

Simpson, Brent and David Willer. 2002. "Applications of Elementary Theory to Social Structures of Antiquity. " In Structures, Culture, and History, edited by Sing C. Chew and J. David Knottnerus. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. : 231-254.

|

| [] |

Weber Max. 1950. The Social Causes of the Decay of Ancient Civilization.

Journal of General Education, 5(1): 75-88.

|

| [] |

Willer, David. 1981. "Quantity and Network Structure. " In Networks, Exchange and Coercion, edited by David Willer and Bo Anderson. New York City, NY: Elsevier/Greenwood: 109-128.

|

| [] |

Willer David. 1987. Theory and the Experimental Investigation of Social Structures. New York City, NY: Gordon & Breach.

|

| [] |

Willer David. 1999. Network Exchange Theory. Westport, CT: Praeger.

|

| [] |

Willer David, Bo Anderson. 1981. Networks, Exchange and Coercion. New York City, NY: Elsevier/Greenwood.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33