在当前中国的城市公共生活中,不管是市民上访、业主维权、工人集体抗议,还是“保卫家园”的都市运动,往往都被纳入到社会抗争研究中(石发勇,2005;陈映芳, 2003, 2006;汪建华,2011;张磊,2005;蔡禾等,2009;潘毅等,2010;Cai, 2005, 2008)。这些研究聚焦于分析市民、业主和工人如何形成集体行动,然而在很多情况下,市民、工人和业主不仅在为自身利益而斗争,这些抗争往往还与更广泛的公共议题联系在一起,吸引了社会中其他行动者的参与。这种参与可能是“公民观察团”这样的形式,也可能是更加积极地为社会抗争者提供协助,为他们穿针引线,增加他们的社会资本,扩大他们的资源动员,甚而研究者本人也深深卷入到这些事件中去。这些为自身利益而抗争的事件会由于其他社会行动者的加入而演化为一个公民参与的公共事件。这种城市公共参与的兴起也被看做是“没有民主化的政治多元化”(Mertha, 2009)的表现。

相对于集体抗争而言,这些由非直接利益相关者所构成的公民参与成为中国政治生活中的一种新鲜图景。在过去的相关研究中,中国一直被认为缺乏公民积极参与公共生活的环境。传统社会被认为是以血缘关系为核心的差序格局,人际关系尚未形成清晰的轮廓和团体的界限(费孝通,2007;阎云翔,2000;姚泽麟,2011)。1949年之后,再分配经济使得个人全面依附于国家及其代理人,单位体制瓦解了社会组织,分割了社会群体,在个人与国家及其代理人的纵向关系上形成了一种“庇护—附庸”关系;在社会成员之间的横向关系上则盛行特殊主义的工具性关系,瓦解了群体内部和群体之间的合作,个人并不通过与其他群体成员的合作来追求共同目标,而是通过与更高地位和权力的个人对于忠诚的交换来追求个人目标(魏昂德,1996;杨美惠,2009;Zhou,1993;孙立平,1996;边燕杰,2010)。因此,中国的社会网络主要是纵向的,社会成员之间和社会群体之间相互隔绝,寻求合作的“横向”公民参与网络难以形成,公民很少积极参与公共事务,也不会为了公共利益参与到公共生活中去(阿尔蒙德,1989;帕特南, 2001, 2011)。

因此,中国公民的政治参与往往被认为是以追求个体或者小群体利益为主要目标,以特殊主义的“找单位领导接触”、“找关系”为主要形式(Shi, 1997;陈映芳,2003;胡荣,2008)。在城市社区中,即便较之于改革开放之前国家的行政干预和控制已经相对减弱,居委会纵向的参与动员及其自上而下培育的积极分子网络依然是社区参与的重要形式。行政化介入使得社区以“行政联系”作为主要组织特征,建构了纵向一体化的邻里政治过程,居民不容易在日常生活中建立横向的沟通和互信关系。即使在集体抗争中,能否与政治系统和政府官员建立特殊主义导向的“关系”也十分关键。在上访和业主维权过程中,关系对于动员运动领导人和普通参与者、获取高层权威支持以及获取信息都发挥了重要作用(Shi and Cai, 2006; 石发勇, 2005, 2008;Michelson, 2006)。全国综合社会调查的数据分析也显示,虽然环境危害一般会涉及很多人,但是,人们很少联合具有相同处境的人采取集体行动,而往往倾向于采取个体行动自力救济。同时,深受差序格局的影响,那些越具有庞大社会关系的人、越能够通过社会关系支配和调用资源的人,对环境危害做出抗争的可能性越高,反之则选择沉默的可能性越高(冯仕政,2007)。甚至对于代表公民社会成长的社团而言,研究也发现,过度的官方控制削弱了社团的横向联系,中国的社团并未发展出强调横向平等合作的导向,而仍将政府的协助作为最迫切的需要,对于国家的依赖心态相当强烈(陈健民、邱海雄,1999),甚至诸如环保组织这样的社团也积极寻求建立与政府官员的非正式关系,利用国家权威和行政网络来实现自己的目标(赵秀梅,2004)。这种行动导向被称为“嵌入性行动主义”(embedded activism),它对于中国NGO组织动员政治资源、实现社团目标发挥了关键作用(Ho,2007;Van Rooij, 2010)。

那么,与这些研究发现不同,为何当前中国城市公共生活中会有非直接利益者卷入的公民参与的兴起?

二、公共参与的不同解释人们为什么要参与到公共生活之中?已有研究有两种不同的解释路径,即个体成员的角度和制度结构的角度。从个体成员的角度来看,社会成员要么被认为是拥有特定价值取向和公民态度的个体,更具公民性(civicness),从而“倾向于”参与公共生活(阿尔蒙德,1989;帕特南, 2001, 2011);要么被认为是经济理性的个体,从金钱、时间和能力等方面做出“理性的”考量,从而决定是否参与公共生活(Verba, et al., 1995)。而另一些研究者认为,政治制度结构才是影响公民参与的关键因素。在斯考切波等人看来,美国政治制度架构的变化使得社团获得政治影响力的要素不再是成员数量的庞大,这从根本上造成了倡导性而非成员性社团组织的兴起,各种倡导性社团数量呈爆炸性增长,而社团的入会率却在降低,从而出现了帕特南所说的公民参与的衰落(Skocpol et al., 1999, 2000; Schofer, et al., 2001; Freitag, 2006)。

与这两种研究路径不同,另一些学者尝试用微观结构的解释在宏观结构分析和个体分析之间搭建一个桥梁,这个微观结构主要是指社会网络(Jenkins, 1983; Zurcher and Snow, 1981)。研究者不仅强调社会网络在塑造个体态度上所发挥的政治社会化的功能,同时也强调社会网络在公民寻求合作中横向的联络和动员功能,认为人们之所以参与到公共事务中是由于社会网络将人们“拉入”到行动中来。

与基于个体的解释不同,社会网络研究认为,人们是否参与公共事务不是个体的决定,而是在相互影响中做出的决定;人们是否参与并不取决于他们自身特定的态度,而取决于其身处的社会网络。作为微观结构,社会网络不仅构成了个人进行理性选择的社会环境,从长期来看,还影响了个体选择的认知(Passy and Giugni, 2001)。与宏观政治结构的解释不同,社会网络研究的核心问题是差异性的个体行动,考查的是在共同的政治结构背景下,为什么有的人积极参与而有的人则相反。

这种社会网络研究首先指向的是社团成员身份。在资源动员的研究中,麦卡锡和左尔德(McCarthy and Zald, 1973)不把社会运动视为组织薄弱的非制度化集体行动,而是看作如同制度化的政治行为一样,有高度组织化的协调和控制。在这种社会运动中,参与者是被“运动企业家”通过高度组织化的社团招募其中的。社团组织的数量、组织成员身份重叠的模式以及社会成员在其中的位置,对于参与者的招募都产生了决定性影响(Fernandez and McAdam, 1988)。研究发现,包括环保运动在内的大量公共利益型社会运动并没有涉及参与者的切身利益,而只涉及广泛、分散和无组织化的大众利益,在这种情况下,“运动企业家”往往通过社团组织来动员和招募参与者(Wood, 1982)。

然而,将社团成员身份作为公民参与的微观组织基础常常会遭遇如下问题的挑战:许多社会运动往往没有严密的组织,目标也不是事先就有的,而是在运动中形成的,自上而下的控制很弱,人们卷入其中往往并非社团组织动员参与的结果(Jenkins, 1983)。基于此,一些研究者强调人际网络在招募参与者中的关键作用。斯诺等人(Snow, et al., 1980)通过分析9个社会运动的数据后发现,大部分运动参与者都是通过人际网络(即包括亲戚和基于工作、居住社区等的朋友、熟人和同事等的社会网络)而非社团组织的动员和媒体的宣传卷入社会运动之中的。古尔德(Gould, 1993a)对巴黎公社的经典研究也发现,由于巴黎的工人是通过邻里网络而不是工匠行业组织进行动员,因此,跨行业的城市工人起义并不反映阶级的团结,而反映了抗议动员从行业转向邻里的基本事实。研究者还发现:(1)与既有的人际网络有强联系的人更容易被卷入到社会运动之中,与其他替代性网络的联系越弱的人也更容易成为社会运动的参与者(Snow, et al., 1980);相反,与运动退出者的联系越强,则越不容易被动员和卷入到社会运动之中(McAdam, 1986)。(2)社会网络的集中性以及个体在社会网络中的位置对于个体行动有重要影响。如果网络非常分散,并且个体在网络中处于边缘位置,那么,他就很难积极地参与进来(Gould, 1993b)。(3)这种强关系的作用还进一步为积极分子和身份认同两个因素所强化:积极分子在参与者招募中发挥了关键作用,他们更容易通过非正式的人际网络将诸如朋友等与他们有强关系的人招募到社会运动之中(Kriesi, 1993; Passy and Giugni, 2001);具有强联系的社会成员更可能形成基于非正式社会网络的相同身份认同,从而进一步推动参与(McAdam and Paulsen, 1993; Piven and Cloward, 1992)。

在社团缺位的情况下,人际网络的视角为洞察中国的公共参与提供了有意义的解释框架:第一,许多社会运动都是围绕诸如环保、人权和女权等公共议题而展开,社会成员的参与往往并非直接利益相关者,而是一种制度外的对于公共事务的参与。这与当前中国的公共参与有很大的相似性。第二,这些社会运动往往并非如资源动员理论所设想的那样有严密的组织,人际网络的视角本身就强调社会运动缺乏组织或者只有松散的组织,这与当前中国的公民参与也有相当的相似性,即不管是维权抗争还是围绕维权抗争而引发的广泛公民参与,组织性都是较为薄弱的(应星,2007)。

在关于中国维权抗争的已有研究中,研究者已经开始强调人际网络而非社团组织作为参与的组织基础的重要性:基于地缘关系和同学关系的居住地动员是集体行动的重要动员模式;在所谓“私人利益取向的集体行动”中,依靠亲属关系网络的强关系介入也使得那些非直接利益相关者卷入到集体抗议中(余成普,2007);城市社区中良好的社会网络对抗议性集体行动具有积极的影响,居民之间的横向联系对公共型社区参与具有正面影响(Shi and Cai, 2006; 黄荣贵、桂勇,2011);在有业主论坛以及围绕幼儿和老人编织的社区非正式社会网络密集的融合性社区中,集体行动发生的可能性更高(曾鹏,2008);开放性的社会人际网络对社区居民委员会的治理产生了显著的积极作用(高恩新,2010;陈捷、卢春龙,2009);在城市中,以春节拜年来测量的人际网络对于维权抗争具有显著影响(胡荣,2008)。

基于以上判断,我们是否可以完全以人际网络来解释当前中国的公民参与呢?对照现实的经验,可以看到,这其中仍有值得进一步探讨的问题。第一,通过既有人际网络卷入到公共事务的参与中,往往意味着参与者更具同质性,且人际网络越密集、越是熟人社会,对公共事务的参与越多。然而,在当前中国,许多吸引广泛公共参与的事件却往往发生在“陌生人社会”的大城市,并且,原本人际网络相互隔离的异质性行动者都被卷入到公共参与事件中。在没有社团组织基础的情况下,这是如何发生的?第二,人际网络一直都有,在中国,公共参与的兴起却是一种新鲜的政治现象,我们如何解释这种历时性的变化?

一个最为可能的解释是互联网的存在。虽然互联网也被认为会减弱现实世界的联系,降低社区参与(Jennings and Zeitner, 2003; Shah, et al., 2001),然而,互联网提供了过去所没有的跨越地域和人际网络的公共平台,传播了信息,改变了过去公民参与主要依赖地方和团体的参与组织基础,向地域更加分散而以利益、兴趣为基础的社会网络方向发展(Wellman, 2001; Quan-Haase and Wellman, 2004;Yang, 2003, 2009)。现有以互联网为组织动员机制的中国研究大都是以特定群体或社区的维权抗争为对象,考察的是在这些维权抗争群体内部互联网的动员和组织作用。比如,研究者发现,人际网络很难解释社区的业主抗争,因为在新商品房小区中,邻居之间的关系相对较弱,但目前与住房相关的抗争却主要集中于商品房小区。对这种现象的解释正是在于互联网,即随着互联网的发展,小区规模对于集体行动能力的限制在逐渐消减(黄荣贵、桂勇,2009);在工人维权行动中,互联网也起到了建立联系、商讨策略、分享经验和即时动员的关键作用(汪建华,2011)。

在既有研究看来,在那些非直接利益相关者卷入的公共参与事件中,互联网所发挥的作用更多的是公共舆论的塑造。比如,在线的公共讨论能够对某个事件进行阐释,达成共识,成为线下直接行动的基础(黄荣贵,2010)。就此而言,议题本身所具有的话题性以及意见领袖的扩散都是其获得“影响力”的关键机制(曾繁旭、黄广生,2012)。不过,这种公共舆论的塑造虽然可以在短时间内聚集起相当大的影响力,吸引不限地域而彼此陌生的网民的关注和讨论,但却往往难以长久维系。管兵(2012)区分了两种不同的互联网行动模式,即“互联网多次博弈模式”和“互联网焦点事件模式”。在他看来,诸如“肝胆相照”论坛这样的“互联网多次博弈模式”能够获得集体行动的持续性,从而导致制度和政策的改变,在相当大程度上是由于它的参与者是特定的维权群体。而对于那些更具公共参与性质的、吸引了大量利益不相关的网民和机构参与的“网络焦点事件”,虽然它们可以快速集聚大量陌生网民的关注,但往往因为就事论事,随着事件的产生、发展、高潮和消退,焦点事件的组织动员也随之结束。这是由于互联网的社会网络往往是分散的弱关系,因此,互联网可能有助于动员较大规模的集体行动,但是,如何维持该行动则是一个挑战(黄荣贵,2010)。那么,究竟在何种情况下,基于互联网的线上关注和讨论能够转化为更广泛的利益不相关者的持续线下参与?现有的经验研究仍相对较为缺乏。

总的来说,在已有研究中,人际网络和互联网更多地被用来解释中国特定群体或者社区维权抗争,而对于更广泛的公共参与而言,人际网络很难单独解释吸引跨地域和社会群体的组织动员以及历时性的变化。互联网的兴起虽然可以部分解释这种新兴现象的组织动员机制,但现有研究较少呈现出是什么影响了虚拟社区的现实,如何将线上讨论转化为更广泛的利益不相关者的持续线下公共参与行动。并且,现有研究认为,互联网动员本身以公共舆论塑造为主的影响方式难以说明究竟是何种因素影响了线下公共参与的实际影响力。鉴于此,本文旨在探讨以下问题:究竟是什么使得人们卷入到现实的公共参与网络之中?影响这种实际生活中的公共参与的现实行动力、持续性和影响力的因素是什么?基于这样两个问题,本文以广州市恩宁路改造为个案,试图发现当前中国公民公共参与行为的微观组织基础及其作用机制。

三、恩宁路改造中的公共参与恩宁路是一条具有浓厚西关特色的道路,是广州市最长、最完整的骑楼街,遍布了上百座历史文化建筑。从2007年起,在完全没有拆迁改造规划的情况下,广州市以“危破房连片综合改造项目”为名,启动了对恩宁路的动迁和拆迁。

最初,恩宁路居民通过信访表达自己的诉求,然而在信访中,居民们并没有什么力量来对政府施压。事情的转折点在于越来越多的媒体记者、人大代表、专家学者和青年学生等非直接利益相关者的先后卷入,从而将原初的居民抗议演化为一个声势浩大的公共事件,最后迫使政府放弃了全部拆迁的商业开发方案,而原则上保留骑楼街、名人故居等大部分历史文化建筑。根据审议通过的新方案,地块内将保留历史特色建筑面积11.84万平方米,占现有总建筑面积的55%,比上轮规划方案增加了2.3万平方米。那么,这场由恩宁路居民维权抗争扩散而来的公共参与事件是如何发生的?许多非直接利益相关者为什么会卷入其中?

(一) 居民信访:无果的诉求上访仍然是民众最常采用的方式。早在恩宁路动迁启动之初,居民孙阿姨就到市国土局提交信访材料,要求公布拆迁范围。直到2008年2月,市国土局才发出复函,将问题推到规划局,而规划局在动迁启动后近两年时间内并未按照相关条例公布任何拆迁规划。

2009年12月22日,《恩宁路历史文化街区保护开发规划方案》终于公示。恩宁路居民又先后到荔湾区规划局和城市更新改造办公室上访,递交了由183户居民签署的建议书,提出“在规划没有正式批准前,应该立即停止拆迁行动”,期望人大能够对这些涉及公众利益的城市改造规划进行审议,同时要求组织由专家、学者、领导、居民和有关人士参与的座谈会,广泛听取各方面的意见和建议,并在此基础上修改规划;或者重新制订规划后,经过由各方人士参与的听证会,再确定这个规划。居民还对现有规划的商业开发导向、西关历史建筑保护、河涌揭盖和拆迁补偿安置提出四大反对意见。

对于这些信访诉求,荔湾区规划局和城市更新办的负责人要么推诿不答,要么含糊其辞。在《规划方案》征求意见期结束后,居民到荔湾区规划局要求公开意见征求结果,相关人士却将问题推向宣传部:“大家的意见还在整理中,要公布请问宣传部去。宣传部什么时候公布我们还不清楚。”1最终,恩宁路居民明白上访是没有用的。“我们也上访了,都是推责任,踢皮球,都是这样。我打电话给区政府,找拆迁办,弄了几年,都没有用,拆迁办又换人啦。” (居民张伯,20120517)

(二) 潜在参与者的激活:公共议题的形成在恩宁路改造事件中, 新闻媒体对于恩宁路城市文化保育议题的挖掘极大地推动了局部事件的公共化。在新闻报道的影响下,恩宁路街坊不仅提出了与自身利益密切相关的拆迁安置和补偿问题, 还开始意识到恩宁路拆迁中蕴含的城市文化保育议题,从而将自己的利益与城市文化保育的公共议题相联系;同时,这些新闻报道所挖掘的城市文化保育的相关议题在媒体、居民和公众参与者之间彼此不断扩散和强化,构成了激发潜在参与者的重要基础。

恩宁路改造事件中所蕴含的城市文化保育的公共议题首先为媒体所发掘,在这些新闻报道中,恩宁路改造不仅关涉恩宁路居民的切身利益,还与广州的城市记忆、城市文化认同紧密联系在一起。在有关恩宁路的报道中,《新快报》是参与时间最长、报道最深入、影响最大的媒体。2007年11月,《新快报》推出了“看旧城改造与文化传承之广州”系列报道,由“猎德遗憾”、“沙面困境”、“广州检讨”三个系列共13篇文章组成。在“广州检讨”中,首次提出恩宁路改造应规划先行,并要引入公众参与。接着,《新快报》进一步聚焦恩宁路改造,刊发了《恩宁路骑楼街大部分要拆?》的报道和广州美术学院李公明教授题为《拆除骑楼,有关部门为何敢出尔反尔》的文章,表达了对拆骑楼的质疑和反对。2

2010年1月6日、1月7日、2月4日,《新快报》又以“最后的恩宁路”为主题,用大量图片对恩宁路现状进行了三次系列报道,引发了更为广泛的公众关注。据《新快报》深读新闻部主任何姗回忆,当时《新快报》邀请了时任广州市旧城改造专家顾问团的成员广州大学岭南建筑研究所汤国华教授到恩宁路寻访老房子。

汤教授与我们在恩宁路的一幢幢房子前细细察看、鉴别,他点评着它们的建筑风格、材质、工艺等,建筑的精美与成片的废墟形成的反差带给我们强烈的震撼……那段时间,每次脑子里浮现起当时的画面,我都会落泪。也是从那一刻起,我对我们的历史文化有着强烈的伤逝之情。我是广州人,以前很少讲粤语,但从那时起,我又开始讲了。3

此后,《新快报》用三期刊登了恩宁路影像照片,“也是从那时起,恩宁路成了‘拆迁主题公园’,大学建筑系老师带着学生来进行抢救性勘测,市民、拍客到这里拍照留影,一些国外的艺术家也跑到恩宁路进行行为艺术,一批保护恩宁路、保护老城的NGO相继成立。恩宁路改造成为国内外都关注的公众事件,也进一步提升了市民的文化保育意识”。4

在广泛、深入和持续的新闻报道中,居民开始意识到恩宁路改造中的文化保育问题。在2008年给全国人大的上书中,恩宁路居民提出了拆迁是否为了公共利益、拆迁房是否属危破房、为何没有规划就拆迁以及补偿标准为何不与业主讨论四大质疑,其中尚没有直接提出历史文化建筑保护的问题。到了2010年183户居民致人大代表的公开信中,居民的第一个诉求就是文化保育:“《规划方案》要将拆迁公告上红线范围内大部分的房子都拆掉,重新形成6个所谓功能分区,策划5个更新区,仿建一批‘假古董’,这不是在传承西关风貌,反倒是铲除了西关文化的根,后果如同‘文化大革命’的‘破四旧、立四新’”。5

新闻报道和居民诉求不断扩散这一公共议题,吸引了更广泛的公共关注,其他社会力量开始卷入到恩宁路改造过程中。“恩宁路民间关注小组”是2010年在豆瓣上注册的一个小组,发起者Sealong是厦门大学本科生,广州本地人,假期回到广州,看见了报纸上183户恩宁路居民对西关拆迁规划的文化保育诉求,才开始在豆瓣上建立这个小组。最后,这个小组逐渐发展成为最有影响和持续时间最长的恩宁路文化保育力量,并且,以这一小组为代表的社会行动者对于城市文化保育的关注和行动反过来又强化了居民的认知。

恩宁路的那些街坊最开始还是关心拆迁和补偿问题,后来不光是新闻报道的影响,他们又经常和汤国华教授及外面来的各种人交流,他们也开始越来越意识到恩宁路所具有的城市记忆的这些价值,现在经常用什么“历史文化建筑”和“历史文化街区”这样的词啦。(Doris, 20130109)

(三) 拓展参与的广泛性:在虚拟社区中寻找志同道合者互联网不仅在虚拟社区中建立起人们之间的联系,由于它能够跨越人们在实际生活中可能发生的社会联系和人际网络,因此,一旦将虚拟社区转化为实际的社会联系,就能够建立起吸引更广泛成员加入的参与网络。

目前,“恩宁路学术关注组”(原为“恩宁路民间关注小组”)是最为活跃和最为持续地跟踪恩宁路改造项目的社会力量。虽然小组并非组织性很强的社团,但成立至今两年多,一直持续而深入地参与到恩宁路改造事件中,从撰写恩宁路民间规划和社会影响评估报告到深入社区,记录社区影像,举办社区历史记忆展览和旧城改造研讨会,再到社区口述史项目和社区志的记录,等等,在推动恩宁路改造事件的公共化方面发挥了重要影响。

这个小组的最初成员包括时为《新快报》实习记者的小蚊。她当时还在暨南大学读新闻专业本科,一次在“广州旧城关注小组”上听说了恩宁路改造的消息,找到了“恩宁路民间关注小组”的网站,联系到了网站的最初创始人Sealong和阿立。此后,她一直是该小组的核心活跃分子。

这个虚拟社区中建立的兴趣小组很快就在现实中建立了联系。2010年4月,小组第一次开会,第一批成员大概有二三十人,包括厦大、中大、华工、暨大、广外、广工、广美等多个高校的学生和一些社会热心人士,专业背景很杂,有经济学、社会学、人类学、管理学、城市规划和新闻等。小组最初只是想在恩宁路被拆完之前录下旧街坊和旧街区的声音,但后来他们发现,“媒体意见零碎,一会儿说拆迁补偿问题,一会儿说文化保育,不能够提供准确的信息,那我们就想看我们能不能针对规划等问题提出更有针对性的意见”(Sealong,20110413)。

小组于是开始扎根在社区中,联系街坊,做恩宁路改造的社会影响评估和改造规划分析。“我们访谈恩宁路居民,派发了400份问卷,有1/4的反馈”,同时,“我们还接触社区精英,他们会讲一些关于社区规划的想法给我们听” (Sealong,20110413)。在这些意见基础之上,小组针对现有的恩宁路改造规划方案做规划分析。历经5个多月的问卷调查及深度访谈,2010年9月,“恩宁路民间关注小组”形成了两份研究成果——《针对恩宁路地块更新改造规划意见书》(以下简称《意见书》)、《恩宁路更新改造项目社会评估报告》(以下简称《评估报告》)。6

在Sealong因出国留学计划而慢慢淡出小组后,中山大学新闻专业本科生Doris也因为在网上看到这个小组的消息而加入了小组活动,并逐步成为新的组织者之一。

粤语运动让我对本土认同这个话题有了重新的审视,我开始更多关注本土保育的东西,想了解更多恩宁路的问题,但是觉得媒体上的传播很有倾向,例如总是过分强调街坊情感,让我有点怀疑,所以我就去做了个采访。后来我在写报道、查资料时在网上看到小组正在招人,就把报道发过去了,然后Sealong打电话给我,我就参加了。(Doris,20120719)

另外一个重要成员斯羽则是小组成员通过网络主动与其建立联系的。

阿立在网上看到青岛有个女孩子写了一篇青岛旧城保护的论文,就联系她,后来她来广州考研,阿立专门带她到恩宁路走了一圈。后来她考上中大,就加入小组了,现在是小组的主力。(小蚊,20120718)

此外,一些研究者也因为在互联网上看到小组的情况而主动联系他们。香港大学地理系做文化遗迹保护论文的Anna就是其中一位。

目前,小组主要的两个项目是社区杂志和社区报纸。

杂志是小组调研、纪录、研究成果的输出,希望通过这份刊物为公众提供更多的信息,对旧城改造有更深入的看法;社区报纸主要做社区服务,希望减少居民与政府之间的信息不对等,并通过居民编辑的形式增强居民自组织,活跃社区文化。(Doris,20120719)

现在,小组建立了独立的网站,开通了“恩宁路学术关注组”的QQ群,目前群成员大约有160人。此外,小组还开通了微博,粉丝有1 000余人。这些虚拟社区的建立既有助于小组信息的传播和活动的开展,也可以吸引更多的人参与到恩宁路文化保育实际行动中。与“恩宁路学术关注组”类似,通过互联网在现实中网聚起来的社会行动者还有很多,包括更早在豆瓣网上成立的“广州旧城关注小组”以及“摄救恩宁路——红枫叶公益夜拍”行动等。

(四) 建立现实的行动力:基于人际网络的动员互联网可以将信息传递出去,并通过建立现实的联络将原本相互陌生的人们汇聚在一起,推动公民参与的广泛性。不过,这种单纯建立在互联网基础上的参与网络往往较为松散,积极分子也难以有效地进行组织和动员,并且由于成员的异质性而难以形成有组织的活动。比较而言,基于人际网络动员而形成的参与网络虽然没有社团那样高度的组织性,但是,同质性网络内部关系相对更为紧密,积极分子更容易通过人际网络招募成员、开展项目和拓展社会联系,因此,它更有助于保持参与的行动力和持续性。

1. 从虚拟到现实的行动力在公共参与事件中,如果互联网是主要的联络动员渠道,卷入的成员就应该具有很大的异质性,来源于不同的社会群体,具有不同的社会身份和背景。然而,一个有趣的现象是,“恩宁路学术关注组”(原为“恩宁路民间关注小组”)这个基于互联网组织动员起来的参与群体却具有非常相似的背景,即大部分是学生。虽然互联网扩散了消息,提供了便捷的参与渠道,是许多非利益相关的社会成员参与进来的重要基础,但是,当虚拟社区中的联络转化为现实的参与行动时,却需要有其他机制的协作,这其中人际网络扮演了重要角色。

小组的核心成员小蚊谈到,她有一个学新闻的同学圈子,圈子中有一位广州的同学,他告诉小蚊有一个群讨论广州文化和广州建筑,小蚊才第一次知晓“广州旧城关注组”,然后她又找到了“恩宁路民间关注小组”的网站,从而认识了Sealong、阿立和Anna。此后,他们四个人又通过人际网络在中山大学招募了第一批参与者,并通过中大的教授认识了一位做城市规划社会影响评估的德国教授,由此开始了恩宁路规划的社会影响评估。

开始小组就我们四个,我们聊得很投机,准备做民间规划,就计划去中大做推广。正好我在采访中认识了一个做建筑的中大学生,他就介绍了公民和社会发展研究中心的小燕子老师给我们认识,通过他联系到了朱健刚老师。我们到朱健刚老师的课堂上讲了两次恩宁路,他课堂上的十多个学生就全部加入了我们小组。然后,我们就召开了第一次小组会议。同时,朱健刚教授还介绍了来中大访问的一位德国教授给我们认识,他在上城市规划社会影响评估的课,后来我们就开始做恩宁路的社会影响项目。(小蚊,20120718)

此外,小组的核心成员还不断通过人际网络拓展社会联系,推动随后诸多项目的开展,从而保持对恩宁路改造项目的持续关注和参与。小蚊在《新快报》做实习记者时,有一位同事认识广州大学建筑系的汤国华教授。他是政府最早聘请的恩宁路改造专家顾问之一。通过介绍,小组找到了汤国华教授,拿到了恩宁路改造的规划初稿,然后他们就根据这个规划作了最初的规划影响评估。汤国华教授的研究生“枫”也加入了小组,并成为小组的核心成员,为小组设计恩宁路改造的民间规划发挥了重要作用。两个报告完成之后,小组还组织了两个影响较大的活动,即“旧城自主更新研讨会”和恩宁路展览。“旧城自主更新研讨会”于2012年在中山大学举办,邀请了来自不同研究机构和媒体的很多专家学者。会议得以成功举办,很大程度上有赖于小组成员自身的人际网络。

我们有个成员是广州大学学建筑的研究生,他就邀请了他的导师来参加。还有一个成员是香港中文大学学建筑的研究生,他也邀请了他的导师来参加。他的导师又认识华南理工大学建筑学院的一位教授,这位教授正好又和美国康奈尔大学建筑学院的一位教授在广州进行合作研究,因此,他们都被邀请来参加会议。(Doris,20120719)

此外,小组在“学而优”书店主办的恩宁路展览也是香港中文大学的研究生帮助联络的。这位小组成员正好是“深圳—香港城市/建筑双年展”的策展人,因此,小组关于恩宁路的展览也得以作为外围展参展。

在项目运作中,小组与人大代表陈安薇和知名网友“巴索风云”的联系也是通过这种非正式的人际网络建立的。早在2010年,小组就计划将已完成的《评估报告》和《意见书》一起提交给广州市政府。

我们想把这个报告提交给政府,正好赶上10月份政府亚运前集中大接访,我们虽然没有找到市长,但找到了荔湾区规划局官员,但是,他们好像完全不明白我们在说什么。(Sealong,20110413)

随后,小组成员将报告递给人大代表陈安薇,试图让她转交给有关部门。2010年,一个熟识的《新快报》记者在联系陈安薇到恩宁路考察时,也通知了Sealong等小组成员随行。虽然陈安薇觉得小组的《意见书》“过于理想化”,但是,她仍帮他们将规划递交给了城建规划部门。“他们(城建规划部门)也没有对那个太感兴趣,他们的那个(《意见书》)理论性太强”(陈安薇,20110420)。不过,小组对于城市文化保育的强调还是影响了她。2011年,陈安薇等荔湾区22名人大代表联名提出了《关于着力挖掘、保护和利用广州历史文化资源,加快建设世界文化名城的议案》,并在广州市人大第十三届六次会议上交由各代表团审议。将代表提交的议案列入会议议程并交由代表团审议,这在广州市人大会议上尚属首次。

“巴索风云”是在广州番禺垃圾焚烧厂事件中最为活跃和持续参与的知名网友,同时也是“广州街坊情”小组的主要成员。2010年亚运会前广州市大接访时,Sealong等人在接访现场认识了巴索,随后,“街坊情小组”和“民间关注小组”在线下组织了交流活动,小组成员间建立了良好的朋友关系。2012年1月,《广州市历史文化名城保护规划》征求公众意见。广州市规划委委托“广州参客”(工商登记为“深圳公众力商务咨询公司广州分公司”)负责公众意见征询工作。在意见征求过程中,他们找到了“巴索风云”,让他谈一下对《保护规划》的意见。

巴索觉得他对这个问题不是特别了解,就把我们和“旧城”的人叫了出来,“旧城”只有熊猫和上山去了,我们小组有关注的人都有去,包括我、阿立、小蚊、吴伟鹏都去了。后来林哥(恩宁路居民)和我们针对这个事情,再跟广大的一群学生,枫带头,还有和“旧城小组”合作,做了一份建筑现状调研,再加上他自己搜集的一些恩宁路的历史文化信息,再整合成一份新的《意见书》交了上去,直接交给了“广州参客”的干事。(Doris,20120229)

2. 参与的持续性如果说在互联网焦点事件中,公共舆论并没有转化为实际的公共参与行动,更不用说行动的持续性,那么,在社团组织缺位的情况下,基于人际网络的联络和动员相对而言则有助于行动的持续性,这在相当大的程度上是由于人际网络的动员往往导向一个较为同质化的参与群体,从而较易推动参与的持续性。

同样关注恩宁路改造的网上小组“广州旧城关注组”与“恩宁路民间关注小组”有着不同的命运。“旧城”是最早开始关注恩宁路改造的网络力量,2009年4月由网友上山爱、萤火虫和熊猫等人在豆瓣上发起,他们的成员都是通过互联网而认识的。这些人大部分是老广州,但职业和社会身份非常不同,大多是摄影爱好者,原本并不相识,少有的几个相互认识的成员也都是因以前参加“发现广州”的摄影活动而认识。最初,小组活动以拍摄广州旧城为主要目标,利用节假日到广州旧城区记录、拍照。由于网友在线下缺乏人际网络的联系,并且社会和职业背景各异,因而小组并没有持续的共同行动目标,小组核心成员“上山爱”等人也难以有效动员小组成员持续开展活动。因此,小组往往只是间歇性地发起一些引起媒体和大众关注的活动。

相比较而言,“恩宁路民间关注小组”的成员虽然来自全国各地,并非以广州本地人为主,但由于以学生为主,具有较大的同质性。虽然虚拟社区,包括前期豆瓣上的“恩宁路民间关注小组”和后来独立注册域名的“恩宁路学术关注组”的网站在吸引参与方面发挥了巨大作用,但正是由于围绕学生而构成的人际网络的存在才使得小组能够较为持续地参与到恩宁路改造事件中。具体而言,这与以下两个机制密切相关:

其一,基于人际网络动员的同质性群体具有更为接近的目标,从而有助于对参与话题的不断发掘。虽然异质性的参与网络有助于资源的动员,然而,它往往会因其成员目标存在巨大差异而难以持续。在Doris看来,“广州旧城关注组”之所以难以持续开展活动就在于他们最初的目标只是“留住旧城影像”,这个话题并不具有长期拓展的潜质,并且由于其成员职业背景和社会身份的差异而难以挖掘出新的话题来推动参与的持续。

相对而言,“恩宁路民间关注小组”从线上转为线下时首先在学生群体中发展,人际网络的动员机制使得其主要成员较具同质性,因此,成员目标更为接近。在经历了最初的发展困惑之后,小组很快发掘了“关注和介入恩宁路改造”这一大家共同关心的话题,即从学术角度考察恩宁路问题,并不断拓展这一话题。后来小组改名为“恩宁路学术关注组”,更明确其以“学生”为成员招募的目标群体和以“学术”为主要内容的活动开展方向,并不断从程序、规划、历史文化保护、建筑、城市化、口述史等话题中寻找推动持续参与的目标,不同专业的同学从不同的角度不断地发掘恩宁路改造的问题和意义。这在很大程度上推动了参与的持续性。

其二,同质性参与网络降低了积极分子沟通、协调和组织的难度,更有助于积极分子的动员和组织。在没有社团这种强组织力量介入的情况下,许多基于互联网的公共参与易于转瞬即逝。相对而言,在互联网提供了联络动员平台的基础之上,基于人际网络的参与会更加有持续性。这种持续性在很大程度上是由于积极分子在推动参与中扮演的重要角色,而积极分子组织动员的“能量”在很大程度上有赖于其参与成员的同质性,同质性越高,动员组织有效性就越高,反之亦然。“恩宁路学术关注组”的负责人就不断强调,小组的持续行动有赖于其核心成员的配合和参与,目前小组最为核心的成员大概有五位,其他大部分成员都是“深度围观”。很多人都是由于写论文或者一些特别的原因而加入小组,在某个阶段较为积极参与,随后就慢慢淡出,成为QQ群中“潜水”的一员,而只有那些最为核心的成员能够一直比较热情和积极地参与到小组的项目和活动中。在这种情况下,小组项目和活动的持续运作主要依靠积极分子的组织和联络,虽然这些积极分子也承认这种组织和联络存在很大的困难,“我们的小组不是球体一推就动,而是方体,要用很大力气才推动一下”,不过,他们也认为,小组相对同质化的成员背景是这个方体还能够推得动的重要原因,否则就像是“广州旧城关注组”一样,仅靠几个积极分子也无能为力了。

(五) 构建参与的影响力:活跃的城市公共空间虽然互联网能够形成巨大的公共舆论影响力,但是,这种影响力往往转瞬即逝;并且,在更多情况下,互联网上的许多声音和意见不会为普通公众所了解和认知,因此也会处于非常边缘的角落,而城市公共空间可以将这些声音和行动扩散出去,形成更切实的社会和政策影响力。如果说互联网扩大了公民参与的网络,人际网络维系了公民参与的持续性,那么,城市公共空间则强化了公民参与的影响力。城市公共空间越是活跃,就越有可能构建起现实参与的影响力。在恩宁路改造案例中,独特的城市公共空间是形成现实公共参与影响力之不可或缺的背景,它既包括开放而具社会关怀的传统媒体,也包括城市当中的论坛、书店和“两会”等提供了信息扩散机会和吸引社会成员参加的开放平台。

1. 关键人物的卷入:记者的穿针引线除了信息传播和议题塑造,公共媒体在现实中还起到重要的居间联络作用。吕德文(2012)对于宜黄事件的分析表明,记者是“抗争专家”,他们在钉子户、公众、知识分子等不同的政治行动者结盟方面起着居间联络作用。同样,在恩宁路改造案例中,媒体记者不断穿针引线, 直接将其他社会行动者引入到公共事件之中。特别值得注意的是,记者的“穿针引线”往往能够将一些有社会影响的关键人物卷入到公共参与事件之中,因为记者能够找到那些有可能对事件进程产生切实影响力的人物,从而有助于增强诉求实现的可能性。

广东佛山的旧城改造中也出现了“口述史小组”这样的从线上到线下的城市文化保育力量,但基本上没有什么社会显示度和影响力,因为现实中没有空间和平台让它有更多机会去展示,进而影响其他社会行动者。用佛山“口述史小组”成员的话来说就是,“至今未对小组以外的人或事件产生现在所能看到的效果”(朱嫦巧,20130114)。而在广州,媒体记者的积极介入和城市本身拥有的众多开放性平台都为公共参与影响力的提升提供了相对良好的空间。

传统媒体是非常重要的,如果只是网上一些网友的议论和批评,那可能大家觉得只是一部分人的看法而已。只有报纸、电视报道了,其他人才会觉得这是件大事,是一个大问题,而且传统媒体的报道更具冲击力,给人触动更大。(Doris, 20130113)

在恩宁路改造事件中,新闻媒体常常帮居民策划、制造新闻热点,让居民采取配合新闻报道的行动。在恩宁路改造之初,记者就建议恩宁路居民“上书”全国人大。所谓“上书”,实际上不过就是给全国人大邮寄一个快件。尽管并未得到来自全国人大的任何回应,但是,这一行动制造了新闻热点,得到了媒体的广泛报道,恩宁路问题由此获得了更多关注。

除了扩大对普通公众的影响力之外,更重要的是,记者还常常直接为街坊穿针引线,联系到那些更具政策影响力的关键人物。广州市人大代表陈安薇在恩宁路改造事件中扮演了重要角色。她通过体制内的渠道向政府反映恩宁路改造过程中的公共卫生问题,并借着广州亚运会市容建设的公共议题,邀请市长到访恩宁路,而陈安薇之所以介入到恩宁路改造事件中正是由于记者的直接联络和推动。

陈安薇出生在恩宁路,曾就读于恩宁路小学,是一个老西关,后就职于恩宁路附近的广医三院。2010年下半年,《新快报》记者联系陈安薇,希望她能够反映一下恩宁路的问题。在走访恩宁路居民之后,陈安薇开始为恩宁路问题向有关部门呼吁。

(因为)媒体这一块我认识很多人。原来我搞业务,媒体很多人都会来找我问一些东西,从非典开始,还有汶川地震、防洪、抗寒等,他们也来找我……我出生就在这里,读书就在恩宁路的小学,所以对那个地方还是比较了解的。然后《新快报》的记者跟我联系上,说恩宁路已经进入改造,问我知不知道。我说我知道,但是没有专门去了解过情况,一点都没有了解。然后他说恩宁路这一块老百姓怨气还是比较大,他们多方联系媒体、人大代表、政府部门等,感觉石沉大海。那时候刚好是在亚运前,我就去看了一下。的确,在现场走的那种感觉真的很震撼……(陈安薇,20110420)

在记者的联络和安排下,陈安薇在恩宁路地段走访了20余位居民,还与街道工作人员进行了交谈。随后,她立即向荔湾区人大作了汇报。8月17日,荔湾区副区长约见了陈安薇,表示要立即清理垃圾,改善治安。8月25日,广州市政府召开“迎接亚运会,创造新生活”专题座谈会上,会议安排两位人大代表参加,由于陈安薇在此前的市人大座谈会上谈及迎亚运工程收尾问题,被市人大推荐参加了座谈会。“万市长把各局的局领导叫到一起来听。在那个座谈会上我提了这个问题,我说我希望万市长到现场看,你去看了以后我相信一定会对这个工作有大的推进。” (陈安薇,20110420)

8月29日下午,市长万庆良与常务副市长苏泽群、市规划局局长王东等赴恩宁路考察改造情况,并接受恩宁路居民的公开信。万庆良市长当场表示,恩宁路新的规划方案一定会把文化保护放在首位。紧接着,荔湾区多宝街道办召开居民代表座谈会,与恩宁路20多位居民代表面对面进行沟通,并当场表示,对于居民向陈安薇代表反映的问题,街道会尽力解决。8月31日,按照副市长苏泽群、区委书记周亚伟“要尽快见到陈代表,给陈代表一个答复”的批示,荔湾区宣传部、建设园林局、文化局、更新办、道路扩建办、人居办、昌华街道办、城建科等部门的11位工作人员与陈安薇座谈,向其解释、介绍了恩宁路改造拆迁情况。同时,在万庆良市长视察以后,“荔湾区三旧改造办成立了一个顾问小组,共14个人,9个建筑和历史方面的专家,1个人大代表,还有1个政协委员,3个居委、居民的代表”(陈安薇,20110420)。

除陈安薇之外,媒体记者还不断联络和采访各种专家学者,让更多有社会影响力的人关注恩宁路改造,并通过他们对恩宁路改造的现状提出批评,引导公共舆论。2007年7月,恩宁路改造项目启动之初,广州《信息时报》的记者就联系广州大学建筑系教授汤国华考察恩宁路的历史建筑,并报道了汤国华教授对于恩宁路极富历史文化价值的民居建筑的介绍,同时还重点报道了汤国华教授主张保留恩宁路现有建筑格局、鼓励居民自行改善家园的旧城改造思路。7就在这次考察中,恩宁路留守的街坊认识了汤国华教授,与他建立了联系。“汤国华教授来看,来走街,我们一看就知道有料,胖胖的,我们就过去打招呼,一看就看出来啦。”(张伯,20120517)

2. 社会支持网络的建立:开放的公共平台城市当中的开放公共平台往往是城市公共生活的聚点,原本封闭在局部地域的事件,一旦进入这些空间,就会迅速公共化,除了吸引媒体关注之外,也会吸引城市中各种活跃的社会成员积极加入。这些社会成员往往并非深入而持续地参与到事件之中,然而,即便是“深度围观”,也可以有力地推动公共关注的不断扩大,使得参与者从中获得参与行动的意义,从而构建起推动参与的社会支持网络。

每年的“两会”无疑是吸引大量媒体报道和公众关注的公共空间。2010年4月,广州“两会”召开期间,220户恩宁路居民给广州市上百位人大代表和政协委员发出了公开信,信中列举恩宁路改造项目存在的三大问题,呼吁人大、政协给予监督。他们建议立即就恩宁路改造项目举行听证会、论证会,并公布结果。公开信不仅使得恩宁路改造问题进一步引起了公众的关注,还立即获得了几位“明星”政协委员和人大代表的支持。比如,被称为“提案大王”的广州市政协委员吴名高在“两会”期间就递交了《关于慎重处理“恩宁路改造项目”的建议》的提案,对恩宁路改造提出了包括安置补偿和西关文化保护等多个方面的批评,要求恩宁路改造项目在重新进行勘察、论证和评估前,应马上停止全面拆迁。另外,公开联系方式第一人并被称为最敢言的广东省政协常委孟浩,也在接受记者采访时对改造项目提出了质疑,认为政府应该公布明确的规划,通过听证会收集民意后再实施拆迁工作。8

与此同时,城市中的各种论坛也日益成为讨论公共问题、拓展社会联络网络的重要渠道。恩宁路街坊张伯和林哥不约而同地将王才亮律师作为最重要的帮助者。张伯并不知道王才亮律师的隶属机构或者社会职务,只知道他是成都因拆迁而自焚的唐福珍案件的律师。张伯和林哥之所以联系到他,是因为他在《南方都市报》承办的“岭南大讲坛”主讲“拆迁制度与社会和谐”。

有一回他(王才亮)来作报告,刚好唐福珍的那件事情过去没多久,挤满了人。他也知道我们的事情,他给我们做了一个估计和意见,发到很多街坊的邮箱,我们学到很多东西,给我们很大的帮助。(张伯,20120517)

此外,恩宁路街坊林哥也是通过听讲座而认识广州大学的杨宏烈教授和汤国华教授。

很简单,他们经常会有讲座,我们知道了消息,就去听,就认识他们了。通过他们,我才知道我的房子的价值到底是什么,我才好跟政府谈。(林哥,20120719)

对于“恩宁路民间关注小组”的Sealong而言,他从关注恩宁路规划和社会影响评估转而建立社区工作室,扎根社区,记录社区影像,深受策展人和艺术家欧宁的影响。Sealong之所以认识和联络上欧宁也是由于一次公共论坛。2011年1月16日,第二届“TED×Guangzhou”大会在广东美术馆开讲,演讲者是来自建筑、电影、医疗、学术等不同领域的15位创意人士。欧宁做了“如何成为一个黑客”的主题演讲, 认为艺术展览可以打破常规, 在任何地方展出。他的这个理念深深影响了Sealong。

1月份,欧宁来TED做主讲人,我们接触了他。他建议我们不要那么学术化,应该做行动力量,融入社区,融入社区生活之中,所以后来我们又成立了这个(社区)工作室。(Sealong,20110413)

“学而优”是广州富有声誉的人文书店。2012年1月,作为“2011深圳—香港城市/建筑双城双年展”的外围展,一场名为“聆听恩宁——废墟上的圆桌会议”的展览在学而优书店举办,它由“恩宁路民间关注小组”的Doris以及“广州旧城改造小组”的上山爱等人一起策划。展览既邀请了恩宁路的老街坊,也邀请了汤国华等政府规划顾问以及李公明、陈扬等广州知名公共知识分子和媒体人。

展览中有很多恩宁路的历史和拆迁场景再现,开幕那天人多得站都站不下,报社、电视台都来啦,没来的第二天都不得不来补课。……汤教授在开幕第二天做了一个报告,关于广州市古建筑的,也提到了恩宁路。广州、中山、佛山、汕头、湛江都来了,都发言,我都没时间发言了……(张伯,20110520)

在张伯看来,展览既吸引了媒体的报道,扩大了公众关注,又吸引了其他地方涉及房屋拆迁的居民,共同讨论,交流经验,非常有意义。

我们这么弱势怎么办?就靠媒体,就靠我们团结,希望能感动有良知的干部。不能硬干,一下子给您判个扰乱治安罪,我们五年了,很有经验了。(张伯,20120517)

四、讨论在恩宁路改造事件中,行动起来参与其中的不仅是恩宁路居民,许多并非直接利益相关的社会行动者也或深或浅地卷入其中。在这个过程中,影响政府决策的因素不是人们成功地利用体制内的“关系”疏通政府,而是广泛的公民参与所展现的公民力量对政府所施加的压力。

单从人际网络难以解释原本并不相识和空间上并不相邻的人们如何卷入到这种公共参与事件中来,恩宁路改造案例中非直接利益相关者的参与无疑是由于虚拟社区的存在才成为可能。公共媒体的深度报道激发了潜在的参与者,这些参与者因虚拟社区的存在而得以找到志同道合者。不过,这种基于虚拟社区的参与力量如何转化为现实的行动力和影响力,已有研究大都认为,虚拟社区主要通过公众的关注和讨论形成“共识”和“舆论压力”,从而发挥其影响力;那些转化为持续实际参与行动的网络动员主体往往是有共同利益诉求的维权群体,其行动的持续性有赖于议题本身的可持续性。与这些研究不同,恩宁路改造中的公共参与案例提示我们,基于虚拟社区的公共关注和讨论能否转化为现实的公共参与行动与线下的“联络动员机制”及其特性密切相关。

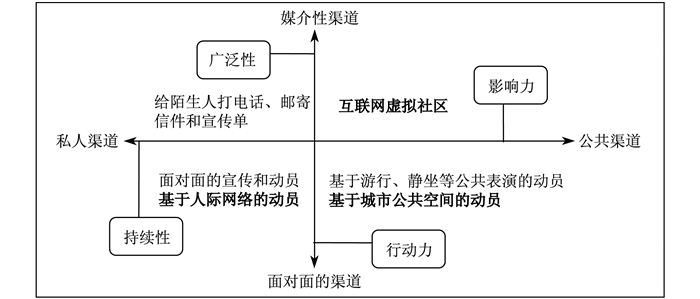

本文借用斯诺等人(Snow, et al., 1980;Vala and O’Brien, 2007)对于媒介性(mediated)渠道、面对面(face to face)渠道以及私人渠道、公共渠道的两维划分机制(参见图 1),对恩宁路改造事件中不同联络动员机制及其特性进行了区分。在这个划分中,传统媒体和互联网门户网站更多地在于信息的传播,创设公共议题,推动局部事件公共化,从而构建吸引公民参与的基础(Jasper and Poulsen, 1995; Barkan, 2004)。从这个意义上说,它们构成了公共参与行动的基础而非具体的联络机制。

|

图 1 公共参与动员和联络的机制与特性 |

本文认为,在那些依靠“共识”和“公共舆论”发挥作用的公共参与事件中,它们更多的是基于“互联网虚拟社区”的联络和动员,包括意见领袖的转发、发表意见和意见扩散等。它是一种“媒介性渠道”,也是一种“公共渠道”,前者意味着它不依赖于面对面的联络和动员,能够在没有组织网络的情况下,将跨越阶层、职业和地域的社会行动者吸引到同一个公共事件中,从而引发较为广泛的公共参与;后者意味着它有着“公共”的影响力,在虚拟社区中有着代表“公共”的显示度和影响力。这种参与或深或浅,可能只是间或性的,甚至只是“深度围观”,但对于塑造公共舆论,向政府施加公共压力,彰显公民社会力量发挥了重要作用。不过,在完全依靠公共舆论发挥作用的“公共焦点事件”中,它往往缺乏转化为实际参与行动的行动力和持续性,它的影响力也因缺乏实际行动力而意味着在没把事件“闹得够大”的情况下会大打折扣。

与这种以虚拟社区为主的联络机制不同,在社团缺位的情况下,人际网络作为一种面对面的私人渠道,因其较为紧密的组织性和同质性而成为一种替代品,推动了公共参与的行动力和持续性。虽然它在推动更广阔的社会合作上存在一定局限,不过,基于人际网络的动员可使参与群体共享更为接近的行动目标,一方面能够使得行动者不断发掘共同感兴趣的议题,从而不至于很快各奔东西;另一方面,还使参与行动的“起头人”更容易动员和推动持续性的参与行动。另外,在政治系统仍然较为封闭的情况下,在不通过游行、示威等公共表演来吸引公众参与的情况下,较为开放的城市公共空间提供了公民通过参与行动发挥实际影响力的条件。虽然陈安薇、王才亮和吴名高等通过记者联络、公共论坛和“两会”等卷入的人士对于恩宁路改造事件的参与都难以持续,但是,这些基于城市公共空间的动员使得原本较为同质性的参与群体能够超越群体的边界,获得更大范围的社会和政策影响力。这种影响力不同于虚拟社区的公共舆论影响力,而更多的是一种结合了“行动力”维度和“影响力”维度的“有行动力的影响力”。

以上对不同的联络和动员机制及其特性的区分,有助于从“历时性”和“差异性参与”两个角度解释这种公民参与在转型期中国的逐步兴起。在本案例中,我们也可以将社会行动者的参与行为归结为不同的理性计算的结果。然而,基于个体理性选择的解释可能会忽略历史变迁的维度,即每个人都是追求特定目标的理性个体,但为何现在才有公民参与的兴起?本文认为,首先应将这种公共参与的历时性变化归结于互联网虚拟社区的发展,这是公共参与兴起的宏观结构背景。进而,虚拟社区的兴起仍然不能解释不同城市和不同地区公共参与行动的差异性,而开放性的城市公共空间可以进一步解释不同城市对于公共参与行动的影响,它既是一种结构性因素,也是一种解释不同城市公共参与活跃程度的因素。相对而言,人际网络则是更为微观的组织基础,它更侧重于解释个体行动者的差异性参与以及这种参与的行动力和持续性问题;解释同样都是活跃于虚拟社区和处于相同城市的社会行动者,为何有的会卷入到实际行动中,而另外一些只是停留于虚拟社区的关注和讨论。

当然,在本文的案例中,人际网络所构建的公共参与的行动力和持续性以及城市公共空间所构建的行动中的影响力,只是相对于虚拟社区而言。社团组织在公共参与中无疑会具有更大的行动力和持续性,而政治系统的开放性更是公共参与影响力的重要根源,无论是以人际网络的组织性弥补社团的组织性,还是以城市开放的公共空间来弥补政治制度架构本身的封闭性,都仍然面临很大的局限。恩宁路改造中公共参与的范围和组织性仍然存在先天不足,其政策影响力相当有限,恩宁路的历史文化建筑保护不断面临各种挫折和困境,公共参与的行动经常需要解决起头人的“接班”问题和如何更有力地推动成员参与及项目运作的问题。这些都构成了当前中国公共参与现状的多元面相。

注释:

1.参见:陈文、何姗,《183户恩宁路居民联名反对保护开发规划方案》,载于《新快报》2010年2月5日。

2.参见:石勇,《恩宁路是政府、媒体、民意良性互动的标本》,载于《新快报》2007年7月13日。

3.参见:邓毅富,《〈新快报〉恩宁路系列报道,穷追五年终成正果》,载于《羊城晚报》2011年7月1日。

4.参见:邓毅富,《〈新快报〉恩宁路系列报道,穷追五年终成正果》,载于《羊城晚报》2011年7月1日。

5.参见:邓毅富,《〈新快报〉恩宁路系列报道,穷追五年终成正果》,载于《羊城晚报》2011年7月1日。

6.参见:恩宁路学术关注组,豆瓣网,2010年10月18日。

7.参见:《专家称恩宁路不宜开发商业街,保留格局值得借鉴》,载于《信息时报》2007年8月3日。

8.参见:《“提案大王”市政协委员吴名高递交提案呼吁:恩宁路应马上停止全面拆迁》,载于《新快报》2010年4月12日。

| [] |

阿尔蒙德, 维伯. 1989. 公民文化: 五个国家的政治态度和民主制[M]. 徐湘林, 译. 北京: 华夏出版社.

|

| [] |

边燕杰. 2010. 关系社会学及其学科地位.

西安交通大学学报(3): 1-6.

|

| [] |

蔡禾, 李超海, 冯建华. 2009. 利益受损农民工利益抗争行为研究.

社会学研究(1): 139-161.

|

| [] |

陈捷, 卢春龙. 2009. 共通性社会资本与特定性社会资本.

社会学研究(6): 87-104.

|

| [] |

陈健民, 丘海雄. 1999. 社团、社会资本和政经发展.

社会学研究(4): 64-74.

|

| [] |

陈映芳. 2003. 贫困群体利益表达渠道调查.

战略与管理(6): 87-91.

|

| [] |

陈映芳. 2006. 行动力与制度限制:都市运动的中产阶层.

社会学研究(4): 1-20.

|

| [] |

费孝通. 2007. 乡土中国. 上海人民出版社.

|

| [] |

冯仕政. 2007. 沉默的大多数:差序格局与环境抗争.

中国人民大学学报(1): 122-132.

|

| [] |

高恩新. 2010. 中国农村的社会网络与集体维权.

二十一世纪(4): 64-78.

|

| [] |

管兵. 2012. 作为组织的互联网[G]//中国政治学年度评论(2012). 格致出版社: 129-146.

|

| [] |

黄荣贵, 桂勇. 2009. 互联网与业主集体抗争:一项基于定性比较分析方法的研究.

社会学研究(5): 29-56.

|

| [] |

黄荣贵. 2010. 互联网与抗争行动:理论模型、中国经验及研究进展.

社会(2): 2-10.

|

| [] |

黄荣贵, 桂勇. 2011. 集体性社会资本对社区参与的影响:基于多层次数据的分析.

社会(6): 1-21.

|

| [] |

胡荣. 2008. 社会资本与城市居民的政治参与.

社会学研究(5): 142-159.

|

| [] |

吕德文. 2012. 媒介动员、钉子户与抗争政治.

社会(3): 129-170.

|

| [] |

潘毅, 卢晖临, 张慧鹏. 2010. 阶级的形成:建筑工地上的劳动控制与建筑工人的集体抗争.

开放时代(5): 5-26.

|

| [] |

帕特南, 罗伯特. 2001. 使民主运转起来[M]. 王列、赖海荣, 译. 南昌: 江西人民出版社.

|

| [] |

帕特南, 罗伯特. 2011. 独自打保龄球: 美国社区的衰落与复兴[M]. 刘波, 等, 译. 北京大学出版社.

|

| [] |

石发勇. 2005. 关系网络、以法抗争和当代中国城市集体行动.

学海(3): 1-27.

|

| [] |

石发勇. 2008. 社会资本的属性及其在集体行动中的运作逻辑.

学海(3): 96-103.

|

| [] |

孙立平. 1996. 关系、社会关系与社会结构.

社会学研究(5): 20-30.

|

| [] |

汪建华. 2011. 互联网动员与代工厂工人集体抗争.

开放时代(11): 114-128.

|

| [] |

魏昂德. 1996. 共产党社会的新传统主义: 中国工厂中的工作环境和权力结构[M]. 龚小夏, 译. 香港: 牛津大学出版社.

|

| [] |

阎云翔. 2000. 礼物的流动: 一个中国村庄中的互惠原则与社会网络[M]. 李放春、刘瑜, 译. 上海人民出版社.

|

| [] |

姚泽麟. 2011. 社会转型中的关系学.

社会学研究(3): 222-232.

|

| [] |

杨美惠. 2009. 礼物、关系学与国家: 中国人际关系与主体性建构[M]. 赵旭东、孙珉, 译. 南京: 江苏人民出版社.

|

| [] |

应星. 2007. 草根动员与农民群体利益的表达机制.

社会学研究(2): 1-24.

|

| [] |

余成普. 2007. 私人利益取向的群体行动何以可能.

开放时代(5): 90-104.

|

| [] |

张磊. 2005. 业主维权运动:产生原因及动员机制.

社会学研究(6): 1-39.

|

| [] |

曾繁旭, 黄广生. 2012. 网络意见领袖社区的构成、联动及其政策影响:以微博为例.

开放时代(4): 115-131.

|

| [] |

曾鹏. 2008. 社区网络与集体行动. 北京: 社会科学文献出版社.

|

| [] |

赵秀梅. 2004. NGO在中国:中国NGO对政府的策略.

开放时代(6): 5-23.

|

| [] |

Barkan Steven E.. 2004. Explaining Public Support for the Environmental Movement: A Civic Voluntarism Model.

Social Science Quarterly, 85(4): 913-937.

DOI:10.1111/ssqu.2004.85.issue-4

|

| [] |

Cai Yongshun. 2005. China's Moderate Middle Class: The Case of Homeowners' Resistance.

Asian Survey, 45(5): 777-799.

DOI:10.1525/as.2005.45.issue-5

|

| [] |

Cai Yongshun. 2008. Power Structure and Regime Resilience: Contentious Politics in China.

British Journal of Political Science, 38(3): 411-432.

|

| [] |

Fernandez Roberto M., Doug McAdam. 1988. Social Networks and Social Movements: Multi-Organizational Fields and Recruitment to Mississippi Freedom Summer.

Sociological Forum, 3(3): 357-382.

DOI:10.1007/BF01116431

|

| [] |

Freitag Markus. 2006. Bowling the State back in: Political Institutions and the Creation of Social Capital.

European Journal of Political Research, 45(1): 123-152.

DOI:10.1111/ejpr.2006.45.issue-1

|

| [] |

Gould Roger V.. 1993a. Trade Cohesion, Class Unity, and Urban Insurrection: Artisanal Activism in the Paris Commune.

American Journal of Sociology, 98(4): 721-754.

DOI:10.1086/230088

|

| [] |

Gould Roger V.. 1993b. Collective Action and Network Structure.

American Sociological Review, 58(2): 182-196.

DOI:10.2307/2095965

|

| [] |

Ho Peter. 2007. Embedded Activism and Political Change in a Semiauthoritarian Context.

China Information, 21: 187-209.

DOI:10.1177/0920203X07079643

|

| [] |

Jasper James M., Jane D. Poulsen. 1995. Recruiting Strangers and Friends: Moral Shocks and Social Networks in Animal Rights and Anti-Nuclear Protests.

Social Problems, 42(4): 493-512.

DOI:10.2307/3097043

|

| [] |

Jenkins J. Craig. 1983. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements.

Annual Review of Sociology, 9: 527-553.

DOI:10.1146/annurev.so.09.080183.002523

|

| [] |

Jennings M. Kent, Vicki Zeitner. 2003. Internet Use and Civic Engagement: A Longitudinal Analysis.

Public Opinion Quarterly, 67(3): 311-334.

DOI:10.1086/376947

|

| [] |

Kriesi Hanspeter. 1993. Political Mobilization and Social Change: The Dutch Case in Comparative Perspective. Aldershot: Avebury.

|

| [] |

McAdam Doug. 1986. Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer.

The American Journal of Sociology, 92(1): 64-90.

DOI:10.1086/228463

|

| [] |

McAdam Doug, Ronnelle Paulsen. 1993. Specifying the Relationship Between Social Ties and Activism.

American Journal of Sociology, 99(3): 640-667.

DOI:10.1086/230319

|

| [] |

McCarthy John D., Mayer N. Zald. 1973. The Trends of Social Movements in America Professionalization and Resource Mobilization. Morristown, PA: General Learning Press.

|

| [] |

Mertha Andrew. 2009. 'Fragmented Authoritarianism 2.0': Political Pluralization in the Chinese Policy Process.".

The China Quarterly, 200: 995-1012.

DOI:10.1017/S0305741009990592

|

| [] |

Michelson, Ethan. 2006. "Connected Contention: Social Resources and Petitioning the State in Rural China. "Unpublished paper, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id?922104.

|

| [] |

Passy Florence, Marco Giugni. 2001. Social Networks and Individual Perceptions: Explaining Differential Participation in Social Movements.

Sociological Forum, 16(1): 123-153.

DOI:10.1023/A:1007613403970

|

| [] |

Piven, Frances Fox and Richard A. Cloward. 1992. "Normalizingc Collective Protest. " In Aldon D. Morris and Carol McClurg Mueller (eds. ), Frontiers in Social Movement Theory. New Haven: Yale University Press: 301-325.

|

| [] |

Quan-Haase, Anabel and Barry Wellman. 2004. "How Does the Internet Affect Social Capital. " In Marleen Huysman and Volker Wulf (eds. ), Social Capital and Information Technology: Current Debate and Research. MIT Press: 113-132.

|

| [] |

Schofer Evan, Marion Fourcade-Gourinchas. 2001. The Structural Contexts of Civic Engagement: Voluntary Association Membership in Comparative Perspective.

American Sociological Review, 66(6): 806-828.

DOI:10.2307/3088874

|

| [] |

Shah Dhavan V., Nojin Kwak, R. Lance Holbert. 2001. 'Connecting' and 'Disconnecting' with Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social Capital.

Political Communication, 18: 141-162.

DOI:10.1080/105846001750322952

|

| [] |

Shi Tianjian. 1997. Political Participation in Beijing. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

| [] |

Shi Fayong, Cai Yongshun. 2006. Disaggregating the State: Networks and Collective Resistance in Shanghai.

The China Quarterly, 186: 314-332.

DOI:10.1017/S0305741006000178

|

| [] |

Skocpol Theda, Morris P. Fiorina. 1999. Civic Engagement in American Democracy. Brookings Institution Press.

|

| [] |

Skocpol Theda, Marshall Ganz, Ziad Munson. 2000. A Nation of Organizers: The Institution Origins of Civic Voluntarism in the United States.

American Political Science Review, 94(3): 527-546.

DOI:10.2307/2585829

|

| [] |

Snow David A., Louis A. Zurcher, Sheldon Ekland-Olson. 1980. Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitment.

American Sociological Review, 45(5): 787-801.

DOI:10.2307/2094895

|

| [] |

Van Rooij Benjamin. 2010. The People vs Pollution: Understanding Citizen Action against Pollution in China.

Journal of Contemporary China, 19(63): 55-77.

DOI:10.1080/10670560903335777

|

| [] |

Vala Carsten T., Kevin J. O'Brien. 2007. Attraction without Network: Recruiting Strangers to Unregistered Protestantism in China.

Mobilization, 12(1): 79-94.

|

| [] |

Verba Sidney, Kay Lehman Schlozman, Henry E. Brady. 1995. Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

|

| [] |

Wellman Barry. 2001. Physical Place and Cyber-Place: The Rise of Networked Individualism.

International Journal for Urban and Regional Research, 25: 227-252.

DOI:10.1111/ijur.2001.25.issue-2

|

| [] |

Wood, James. 1982. "The Environmental Movement. " In James Lesley Wood and Maurice Jackson (eds. ), Social Movements: Development, Participation, and Dynamics. Belmont, CA: Wads-Worth: 201-220.

|

| [] |

Yang Guobin. 2003. The Co-Evolution of the Internet and Civil Society in China.

Asian Survey, 43(3): 405-422.

DOI:10.1525/as.2003.43.issue-3

|

| [] |

Yang Guobin. 2009. The Power of the Internet in China: Citizen Activism Online. New York: Columbia University Press.

|

| [] |

Zhou Xueguang. 1993. Unorganized Interests and Collective Action in Communist China.

American Sociological Review, 58(1): 54-73.

DOI:10.2307/2096218

|

| [] |

Zurcher, Louis A. and David A. Snow. 1981. "Collective Behavior: Social Movements. " In Morri Rosenberg and Ralph H. Turner (eds. ), Social Psychology: Sociological Perspectives. New York: Basic Books: 447-482.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33