WU Yuxiao, Department of Sociology, School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University.

初婚年龄的变化不仅反映了一个社会中婚姻和家庭的变迁,而且会对国家的人口再生产产生巨大的影响,因此,研究其变化趋势并寻求其社会经济根源具有重要的社会学意义。

许多工业化国家的经验研究表明,近几十年来,初婚年龄呈现了明显的上升趋势(Manning,1995;Raymo,2003),与此相对应,女性在劳动力市场的参与和收入迅速增长(Sweeney,2002)。这种现象引发了学者们的极大兴趣,即女性经济地位的提高是否可以解释初婚年龄的变化?对此,学界存在下列三种观点。(1)将初婚年龄的推迟归因于女性经济的独立(Becker,1973;Teachman, et al., 1987),假定性别角色分工所带来的男女两性的相互需求是结婚的主要动力,职业前景较好和经济资源较丰富的女性从婚姻中所获得的收益相对减少,从而导致了结婚年龄的延迟。该观点在一些跨国的经验研究(Blossfeld,1995;Ono,2003)中得到了修正,即认为在性别角色严重分化的社会中,女性很难平衡工作和家庭,随着女性经济地位的提高,女性更有可能推迟结婚年龄。(2)强调由于女性受教育程度提高,在校就读时间的延长在客观上推迟了初婚年龄(Blossfeld and Huinink, 1991;Thornton, et al., 1995;Sweeney,2002;Raymo,2003)。(3)强调家庭的社会经济特征对初婚年龄有显著的影响。许多经验研究表明,父母的社会经济地位越高,子女的初婚年龄越晚(Gierveld, et al., 1991;Axinn and Thornton, 1992;South,2001)。可见,除了少数研究(Goldscheider and Waite, 1986;Oppenheimer, et al., 1997;Sweeney,2002),大多数研究对男性的婚姻行为是忽视的,而对婚姻行为中性别差异的关注则更少。

国内关于初婚年龄的研究主要围绕女性初婚年龄的变化趋势而展开(王跃生,2005;赵旋,1993;陈友华,1991),少数研究则基于局部地区的数据资料,从宏观因素(如人口政策、社会经济发展、婚姻观念等)或微观因素(如外出经历、社会网络等)探讨初婚年龄变化的原因(王跃生,2005;叶文振,1995;郑真真,2002;靳小怡等,2005;刘利鸽、靳小怡,2011)。

当前中国正经历着经济与社会的巨大变迁,在此过程中,女性的教育程度和职业地位发生了很大的变化,这是否会影响其初婚行为,尚缺乏相应的经验研究;其次,按照现代化理论的假设,家庭背景对个人婚姻行为的影响日趋式微,这能否得到中国经验的证明?再者,上述因素对初婚年龄的影响是否存在结构性差异?由于城乡分割的户籍制度的长期作用,中国的城市和乡村在社会经济发展上存在巨大差异,城乡户籍居民的个人生活,如教育、职业、婚姻等方面也深受影响,因此,有必要从城乡户籍两个层面对初婚时间进行研究。另外,已有研究表明,农村男性在婚姻市场上面临着更大的劣势(刘利鸽、靳小怡,2011;齐亚强、牛建林,2012)。这种婚姻挤压现象,是否关乎人口性别比,尚需结合上述自致性和先赋性因素对男性和女性初婚行为的影响机制作深入研究。

因此,本研究利用2006年中国综合社会调查数据,运用事件史分析方法,试考察三个方面的问题,即个人教育和职业对初婚年龄有何作用,家庭背景对个人初婚年龄有何影响,以及上述自致性和先赋性因素对初婚年龄的作用是否存在性别差异和户籍差异。

二、理论与研究假设 (一) 个人教育与初婚年龄个人教育对初婚年龄的影响体现在三个方面。第一,随着教育程度的提高,在校就读时间的延长客观上推迟了结婚年龄(Goldscheider and Waite, 1986;Blossfeld and Huinink, 1991;Thornton, et al., 1995;Sweeney,2002)。如果说,完成学校教育是向成年人转变的一个重要标志(Marini,1985),那么,婚姻则通常被看做是正式进入成年状态。婚姻角色不但要求个人在经济上独立,而且要与另一个人保持亲密关系,这需要耗费大量的时间和精力。学生在经济上大多依赖父母,而且学业要求较高,学生角色与婚姻角色存在不相容性,加之倘若退学结婚所带来的高昂的机会成本,使得人们期望学生先完成学业,再去承担婚姻和家庭的责任(Thornton, et al., 1995)。基于上述理论推理,本文提出:

假设1a:总体而言,受教育程度越高,初婚年龄越大。

第二,从人力资本的角度,教育程度的增加意味着信息、技能的积累和学历的提高,受教育程度越高,在劳动力市场的预期收益就越高。

根据“性别角色专业化假设”(assumption of gender role specialization)(Becker,1973;Goldscheider and Waite, 1986;Preston and Richards, 1975),女性主要从事家庭内部的生产与再生产,男性则致力于劳动力市场的工作,具有不同相对优势的、收入差异较大的男性和女性通过婚姻的形式可以使自身及双方的收益最大化。因此,婚姻的主要收益就来自于性别角色分工所导致的配偶之间的相互依赖。

因此,男性受教育程度越高,意味着在劳动力市场的预期收益越高,独立支撑一个家庭的能力越强,从而增加他在婚姻市场上的吸引力。许多研究表明,男性潜在收入对其进入婚姻有着显著的正面效应(Cooney and Hogan, 1991;Goldscheider and Waite, 1986;Lloyd and South, 1996;Oppenheimer, et al., 1997;Sassler and Schoen, 1999;Sweeney,2002;Xie, et al., 2003)。而随着女性教育地位的提高,她们在劳动力市场上的竞争力增强,从婚姻中所获得的收益相对减少,这就推迟了女性的初婚年龄。

国内关于教育回报率的研究表明,在中国城镇不同学历层次上,大学以上的教育收益率是最高的(李实、丁赛,2003)。教育回报率的性别差异研究表明,女性明显高于男性(郝大海、李路路,2006)。女性受教育程度越高,在劳动力市场的预期收益越高,退出劳动力市场的机会成本越高,因此,受教育程度较高的女性比男性更有可能推迟结婚年龄。由此得出:

假设1b:教育程度对女性初婚年龄的推迟效应要大于男性。

第三,在婚姻匹配的经验研究中,教育是一个常用变量,因为它同时反映了个人的社会经济地位和文化资本。许多研究表明,在工业化国家,教育的同类婚现象相当普遍(Kalmijin,1991;Qian and Preston, 1993;Raymo and Xie, 2000)。中国关于婚姻匹配的研究也表明,20世纪80年代以来,初婚夫妇教育的同质性呈现了不断增强的特征(张翼,2003;李煜, 2008, 2011;齐亚强、牛建林,2012)。结构理论(Blau, et al., 1982)对这种现象做了解释,即在婚姻市场上具有相似社会地位的男女相遇的机会更大,而在生命历程中遇到具有同等资历的潜在配偶的机会又与教育程度密切相关(Blossfeld,2009)。

但是,教育的同类婚又因性别而呈现差异。根据性别角色专业化模型,男性是家庭经济的支撑者,而女性主要承担家庭内部的劳动。因此,在性别分工更为传统的社会中,女性倾向于寻找教育程度和社会经济地位高于自己的配偶,而男性恰恰相反。这已经得到许多国家的经验证明(Kalmijin,1998;Blossfeld,2009)。

在中国,男性的平均教育水平高于女性,城市户籍居民的平均教育水平高于农村户籍居民,这种性别差异和户籍差异在高等教育的层次上尤为明显(下文的表 1说明了这点)。从婚姻匹配的角度来看,接受过高等教育的女性寻找配偶的范围小于男性,这可从另一个侧面推论——高等教育对女性的推迟效应要大于男性。农村户籍男性接受过高等教育的比例明显低于城市户籍男性,尽管农村户籍女性的择偶对象并不局限于农村户籍男性,但已有的研究表明,户籍匹配在婚姻匹配过程中扮演着重要角色,尤其是在户籍制度松动之前(齐亚强、牛建林,2012)。因此,具有高等教育程度的农村户籍女性遇到同等或更高资历男性的机会要低于城市户籍女性。由此得出:

| 表 1 自变量的描述统计 |

假设1c:高等教育对农村户籍女性初婚年龄的推迟效应大于城市户籍女性。

(二) 职业与初婚年龄稳定的职业生涯对初婚年龄有着重要的影响。奥芬海默(Oppenheimer, 1988, 1997)认为,性别的专业化角色通过影响婚姻匹配过程而造成了结婚时间的性别差异。

对于女性而言,稳定的职业使其在经济上更加独立,工作不仅减少了女性对未来配偶的依赖,使其不必为了寻找经济依靠而不得不早结婚,而且还降低了对父母的依赖,从而减少了父母对女儿施加早婚的压力。同时,如前所述,由于女性倾向于寻找社会经济地位高于自己的配偶,因此,女性的职业地位越高,对未来配偶在教育背景、经济能力和生活方式等方面的期望会越高,择偶的范围可能会越小,寻找配偶的过程也会更长。

对于男性来说,几乎所有的研究都支持,男性在劳动力市场的位置对其结婚年龄有重要的影响(Bennett, et al., 1989;Lichter, et al., 1992;Qian and Preston, 1993;South and Lioyd, 1992)。男性职业发展越困难,发展过程越拖延,结婚年龄越可能推迟;相反,男性职业发展越顺利,结婚年龄越可能提前(Oppenheimer, et al., 1997)。由此得出:

假设2:职业地位对初婚年龄的影响存在性别差异,即对男性的初婚年龄有提前效应,对女性的初婚年龄有推迟效应,且同时适用于城市户籍和农村户籍居民。

(三) 家庭社会经济特征与初婚年龄第三种理论解释强调家庭的社会经济特征对初婚年龄的影响。本文将家庭的社会经济特征简单划分为父母受教育程度、职业地位和兄弟姐妹数目。许多研究发现,父母的社会经济地位越高,子女的初婚年龄越晚(Axinn and Thornton, 1992;Blossfeld and Huinink, 1991;South,2001)。

父母受教育程度经常被作为衡量家庭文化资本的一个重要指标。家庭文化资本会影响子女的教育获得,这由布迪厄和帕斯隆(Bourdieu and Passeron, 1977)的文化再生产理论提出,也得到了许多经验研究的证实(李煜,2006;Wu,2008),即父母的文化教育程度越高,对子女的教育期望也越高,则子女在教育获得上越享有优势。在上文的讨论中,我们认为教育程度对初婚年龄有着推迟的作用。基于此,父母的教育程度会通过影响子女的教育获得而间接地对子女的初婚年龄产生推迟效应。由此得出:

假设3a:父母受教育程度越高,子女的初婚年龄越大。

父辈职业地位对子女初婚年龄的影响体现在两个方面。(1)父母的经济资源可帮助子女建立新家,即父母的社会经济地位越高,子女所获得的经济帮助越多,在婚姻市场越处于有利的位置,结婚年龄可能会越小(Mulder and Smits, 1999;Kalmijn,2004)。(2)父母职业会影响代际关系的价值观和实践模式。经验研究表明,一个人的价值观在很大程度上受到其职业位置和经验的影响,这可用受教育程度和职业经验来解释。受教育程度越高,观念越开放,看问题的视角也多元化;职业经验越自由,越倾向于自我引导(Kuhn and Schooler, 1969)。这种价值观的区分又会被带入家庭生活,即如果父母职业主要是自我指导的,那么他们与子女的相处更加平等,更尊重孩子的自我导引;如果父母职业更看重遵从权威,那么与孩子相处时往往更倾向于运用父母的权威(Kuhn,1976)。

在已有的关于父母职业与子女初婚年龄之间关系的研究中,技术类与管理类是作为同一类职业与其他职业进行比较的(Sweeney,2002;Raymo,2003)。但是,根据父母职业与代际关系的研究,我们认为,管理类和技术类的职业经验会有所不同,并进一步影响与子女的关系;另外,关于中国社会分层的经验研究表明,在再分配体制和市场体制中,管理人员(包括政府机关、事业、企业、社会团体单位负责人)比技术人员(包括科学研究、工程技术、医疗、文化、教育、商业、政法等专业人员)享有更大的利益(边燕杰、刘勇利,2005)。因此,本研究将父亲的职业划分为管理类、技术类和非技术非管理类。其中,技术类职业者的平均受教育程度最高,职业经验的自由度也最高;管理类职业者的经验更强调对权威的服从,经济资源和社会资源最丰富。我们认为,从事技术类职业的父母更倾向于对子女的尊重和自我引导,而从事管理类职业的父母对子女更偏向于控制和支配。由此得出:

假设3b:父亲的职业会对子女的初婚年龄产生不同的效应,即管理类职业对子女的初婚年龄产生提前效应,技术类职业对子女的初婚年龄产生推迟效应。

另外,相比城市而言,中国农村中的传统家庭文化对代际关系的影响更为深刻,掌握家庭财产权的父亲更愿意使用权威,让子女处于依附和服从的状态。并且,中国传统的代际关系有着强烈的性别倾向,即对儿子的偏好,要求儿子早日成婚并完成传宗接代的任务。尽管城乡居住地与户籍并非完全吻合,但由于居住在农村的居民绝大多数属于农村户籍,由此推断:

假设3c:父亲职业对子女初婚年龄的影响存在性别差异和户籍差异,即父亲从事管理类职业对子女初婚年龄有提前效应,农村户籍大于城市户籍,男性高于女性。

尽管在以往研究中,兄弟姐妹数目与初婚年龄之间的关系没有得到证实(Blossfeld,1991),但是兄弟姐妹数目与教育获得之间的关系得到了许多研究者的关注,共同的发现是兄弟姐妹数与儿童的教育获得呈反向关系(Blake,1981;Downey,1995)。资源稀释假设(the resource dilution hypothesis)经常被用于解释这种现象。该假设认为,家庭的资源是有限的,子女数目越多,分配到每一位子女的资源就越少,因而子女的教育获得就越差(Blake,1981)。根据这一假设,我们认为,在中国,家庭资源直接与家庭住房空间相关联。在城市户籍居民中,无论是在计划经济还是市场经济时代,住房都是社会经济分层的重要指标之一,人们所拥有的权力、收入和职业会影响住房的面积和质量(边燕杰、刘勇利,2005)。特别是在计划经济时代,住房是稀缺性资源,普通职工的住房面积相当小,只有少数有权力、有资历、有技术或社会资本充裕的人才能分配到面积大的住房,所以,年轻人分配到住房的可能性较小,男性在结婚后与父母同住的情况很常见。住房商品化改革之后,城市住房紧缺的情况有所改善,但是住房面积与质量直接与收入联系在一起,城市中大多数的普通家庭,如果没有充裕的购买能力,住房空间仍然紧张。因此,对于城市户籍居民而言,兄弟姐妹越多,家庭成员的住房空间就越小,达到结婚年龄的成员,尤其是女性就有可能被要求尽早结婚,离开父母家庭。在农村户籍居民中,住房几乎没有受到再分配体制的影响,儿子结婚是可以通过自建房屋来拓展家庭住房空间的,住房商品化改革对农村户籍居民的影响也远不及城市户籍居民,兄弟姐妹数目对初婚年龄的影响可能不太明显。据此得出:

假设3d:兄弟姐妹数目对初婚年龄的影响存在户籍差异,即城市户籍家庭兄弟姐妹越多,初婚年龄越小;对于农村户籍家庭,该变量的影响则不明显。

三、数据、方法与变量 (一) 数据本研究使用2006年中国综合社会调查(CGSS2006)的数据。该调查采用多阶段分层随机抽样的方法,样本覆盖了中国内地28个省、自治区、直辖市,调查对象的年龄介于18-69岁之间,样本量为10 151个。该调查收集了大量关于受访者及其家庭成员的教育经历、职业经历与婚姻经历的信息,比如,包括受访者第一份工作或劳动前的最高教育程度、受访者18岁时父母的最高教育程度、第一次结婚时本人与父亲的户籍及职业情况等。由于本研究关注研究对象的教育、职业和家庭的社会经济特征对初婚年龄的影响,上述发生在初婚前的信息是很有意义的,因此是一个合适的数据资料。虑及1949年以前出生者的初婚事件相对发生较早,本文主要选取1950-1988年的出生者作为研究对象,得到有效样本量为8 342个。

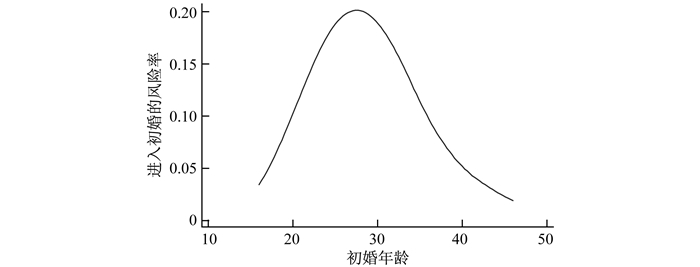

(二) 统计模型与分析策略本研究数据分析由两部分组成,第一部分是描述统计分析,旨在描述平均初婚年龄的变化趋势,以及不同性别、出生年代、教育程度和城乡户籍之间进入初婚的风险函数的差异;第二部分使用事件史的分析方法(event history analysis model,简称EHA模型),估计教育、职业和家庭的社会经济特征对初婚年龄的影响。EHA模型不仅估计事件(event)发生与否,而且将事件发生前的时间也考虑在内,同时这种方法可以有效处理数据的截删问题(Blossfeld, et al., 2007),因此,它在对初婚年龄的研究中被广泛应用。在本研究中,事件指是否进入初婚,而事件发生前的时间指进入初婚前的时间。具体地说,我们将分析的初始时间设定为16岁,截止时间为第一次结婚时间,直至2006年仍未进入婚姻的个案则被右截删(right-censored)。赫恩(Hernes,1972)对进入初婚过程与进入初婚时间的风险函数做了理论解释,他认为,进入婚姻的过程是一个时间依赖(time-dependence)过程,进入初婚时间(年龄)的风险函数是一个钟形曲线(bell-shaped curve),或者说近似于正态曲线。这是因为,一方面,在某一特定年龄之前,随着年龄的增长,当同龄人中已婚者比例越来越大时,未婚者的结婚压力也会随之增加,因此结婚的风险率会上升;另一方面,超过一定年龄之后,随着年龄的增加,社会吸引力逐渐下降,未婚的同辈人也越来越少,结婚风险率开始逐渐下降。国外许多的经验研究也证明了这一点(Coale,1971;Blossfeld and Huinink, 1991)。本研究使用的数据显示(见图 1),在中国,进入婚姻的风险函数也是一个近似于钟形曲线的分布。基于以上原因,本研究使用EHA模型中的一种参数模型——log-normal模型来估计影响进入婚姻的因素,该模型就是为估计风险函数分布为钟形曲线的数据而设定的(Blossfeld and Rohwer, 2002;Blossfeld, et al., 2007)。1该模型的方程是:

| $ r\left(t \right)=\frac{1}{bt}\frac{\phi \left({{z}_{t}} \right)}{1-{\mathit{\Phi}} \left({{z}_{t}} \right)}b>0, \ \ \ {{z}_{t}}=\frac{\log \left(t \right)-a}{b} $ |

| $\log \left(t \right)={{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}{{x}_{1}}+\cdots +{{\beta }_{k}}{{x}_{k}}+\varepsilon $ |

|

图 1 进入初婚的风险函数 |

其中,r(t)是lognormal风险函数,ϕ(zt)是标准正态密度函数,Φ(zt)是标准正态累积分布函数。t是指对某个特定的个体而言,事件发生(此处指初婚)前的时间,x1…xk是指所有的解释变量,β1…βk则是指每个解释变量所对应的回归系数。

(三) 变量 1. 因变量由于lognormal模型是加速失败时间模型(accelerated failure time model)中的一种,该模型估计的是事件发生前的时间,根据上述模型设定,本研究因变量是初婚前时间的自然对数。

2. 性别和户籍性别和户籍状况是虚拟变量(男性=1,农村户口=1),它们反映了不同性别、户籍之间的差异。分为未婚样本(包括未婚和同居)与已婚样本(包括已婚、分居、离异和丧偶),其中未婚样本是目前户籍,已婚样本是初婚时的户籍。

3. 教育程度教育在工业化社会中是职业成功最重要的决定因素,且反映了影响个体择偶倾向的文化资本(Blossfeld,2009)。本文使用被访者最高学历作为操作化指标,即小学或以下(参照类)、初中、高中(或中专、技校)、大学专科或以上共四类。其中,未婚样本是目前最高教育程度;已婚样本中如果最高学历是在参加工作或劳动之后获得的,则使用第一份工作或劳动前的最高教育程度,因为大多数人是在获得第一份工作之后结婚的,仅少数人(在读硕士或博士)先结婚后工作,这一部分人在CGSS2006的样本中所占比例极低。

4. 职业一个人获得的职业等级经常被用于测量其社会地位的高低。本研究中,职业被操作化为三类:非管理人员和无技术职称人员、技术人员和管理人员,以非管理人员和无技术职称人员为参照类。其中,未婚样本是目前职业,已婚样本是初婚时的职业。

5. 家庭特征变量由于父辈的教育程度相对较低,本研究用父母的最高教育程度来测量(高中及以上=1,高中以下=0),即该变量是被访者18岁时父母的最高教育程度;父亲职业反映了一个家庭的社会经济地位,包括非管理人员和无技术职称人员(参照类)、技术人员和管理人员三类。其中,未婚样本是父亲目前职业,已婚样本是初婚时父亲职业;兄弟姐妹数反映了家庭规模,是连续变量。2

6. 控制变量本文控制可能会影响初婚年龄的结构性因素,即民族和出生年代。其中,民族为虚拟变量(汉族=1),反映了汉族与少数民族之间的差异;出生年代是一个类别变量(1950-1959年=1,1960-1969年=2,1970-1979年=3,1980-1988年=4,模型中1950-1959年为参照组),它反映了影响初婚年龄的世代效应,同时也能部分控制因国家婚姻政策改变(如1973年的晚婚晚育政策, 以及1980年的《婚姻法》对法定婚龄的调整)对进入初婚年龄所造成的影响。3

四、分析结果虽然本研究的核心是教育、职业与家庭的社会经济特征对初婚年龄的影响,但对于其他影响因素也会报告并作相应讨论。

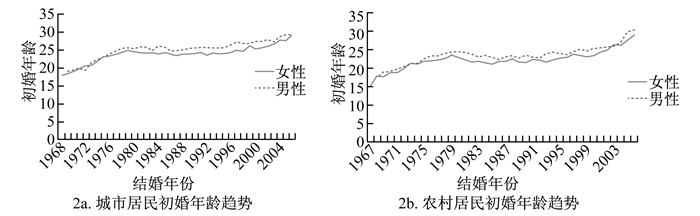

(一) 描述统计分析图 2展示了城乡户籍居民在不同时期的平均初婚年龄趋势。4总体而言,男性的平均初婚年龄要大于女性,城市户籍居民的平均初婚年龄要大于农村户籍居民。1967-2006年,已婚男性和女性,无论户籍在城市还是农村,平均初婚年龄都呈现了上升的趋势。平均初婚年龄的趋势在不同时代也发生着变化,20世纪60年代末至70年代末,城乡户籍居民的平均初婚年龄持续上升;80年代与70年代末相比,城乡户籍居民平均初婚年龄呈下降趋势;90年代后,城乡户籍居民平均初婚年龄总体趋势是在波动中上升。

|

图 2 城乡户籍居民的平均初婚年龄趋势 |

城乡户籍居民在教育和家庭的社会经济特征等方面存在显著的差别。5城市户籍居民的教育程度、父母具有“高中以上”学历的比例,以及父亲从事“管理类职业”的比例明显高于农村户籍居民。

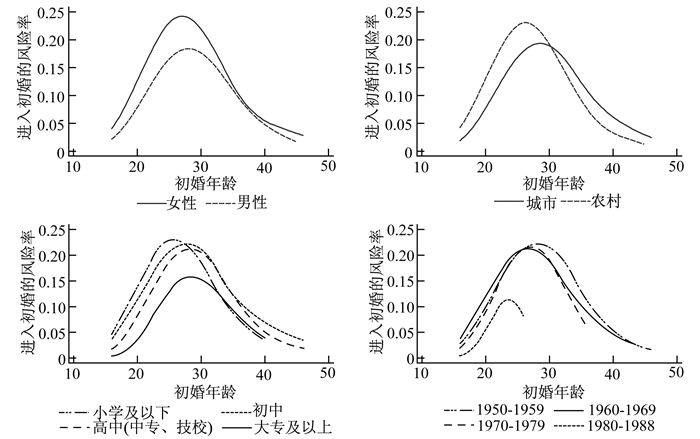

图 3显示了16岁至初婚年龄不同性别、户籍、出生年代和教育程度进入婚姻的风险函数差异。可见,女性进入婚姻的风险率高于男性,即女性初婚年龄小于男性;农村户籍居民进入婚姻的风险率高于城市户籍居民,即农村户籍居民初婚年龄会更小;大专及以上教育程度的风险率明显低于其他教育程度,即受过高等教育的初婚年龄会更大;20世纪80年代出生人口进入婚姻的风险率低于其他年代,表明该出生年代人口初婚年龄最大,而50年代出生人口进入婚姻的风险率略低于60年代,可能是受到了婚龄政策的影响。

|

图 3 进入初婚的风险函数 |

通过事件史分析lognormal模型所估计的初婚年龄决定因素,报告分城乡户籍,各自包括三个模型:所有样本模型、男性样本模型和女性样本模型。由此可以估计各因素对总体初婚年龄效应并比较它们对男性和女性初婚年龄作用的差别(见表 2)。

| 表 2 中国城乡户籍居民初婚年龄的决定因素(事件史lognormal模型) |

城市户籍和农村户籍的性别系数分别是0.208和0.241,且均在0.001的水平上显著,说明在控制其他因素后,男性比女性16岁至第一次婚姻的时间(即生存时间)更长,即初婚年龄更大。

汉族与其他民族居民相比,进入初婚前的时间有显著差异;汉族居民进入初婚前的时间更长,初婚年龄更大。

以“1980-1988年”为参照群体,“1960-1969年”的回归系数为负数且在0.001的水平上显著,在男性居民中,“1970-1979年”的回归系数为负数且在0.01的水平上显著。上述数据表明,与20世纪80年代出生人口相比,60、70年代出生的人口进入初婚前的时间更短,即初婚年龄更小;在城市户籍居民中,“1950-1959年”的回归系数为正数,表明50年代出生的人比80年代出生的人的初婚年龄更大。

在控制民族、地区特征和出生年代等变量后,教育、职业和家庭社会经济特征对城乡户籍的效应呈现如下特征:初中、高中、大专以上学历的回归系数均为正数且在0.001的水平上显著,且学历越高,回归系数越大,说明受教育程度越高,初婚年龄越大,假设1a成立。在城市户籍女性中,高中(中专、技校)学历者相比小学学历者进入初婚前的时间延长了56%;6在城市户籍男性中,高中学历者相比小学学历者进入初婚前的时间延长了23%。农村户籍女性的学历越高,初婚年龄越晚,如高中学历者相比小学学历的农村户籍女性进入初婚前的时间延长了49%;在农村户籍男性中,初中学历者的回归系数为负数且在0.01的水平上显著,说明初中学历者比小学学历者的初婚年龄更小。而高中学历的效应是正的,表明高中学历者的初婚年龄比小学学历者要大,但统计不显著。以上分析显示,无论是城市户籍还是农村户籍,教育程度对初婚年龄的推迟效应是存在性别差异的,7该效应对女性的影响要大大高于男性,假设1b成立。

大专及以上学历对男性(包括城市和农村户籍)的回归系数为正数且在0.001的水平上显著,表明高等教育对男性的初婚年龄有着显著延长的作用。城市女性中的大专及以上学历者进入初婚前的时间与小学学历者相比推迟了97%,而农村女性中的大专及以上学历者相比小学学历者进入初婚前的时间则延长了151%,可见,高等教育对女性婚龄的推迟效应存在户籍差异,农村户籍女性婚龄的推迟效应要大于城市户籍女性,8假设1c成立。

在控制其他变量后,在城市户籍居民中,技术类职业的效应是负的,管理类职业的效应是正的,但在统计上不显著。农村户籍男性的技术类职业的回归系数是负数且在统计上显著,说明男性从事技术类职业者相比非技术非管理类职业者,进入初婚前的时间缩短了7%,即提前了初婚年龄,假设2部分成立,即职业地位的提高对男性的初婚年龄有提前效应。

家庭的社会经济特征中,父母最高教育程度为高中以上的,对城市户籍,尤其是对男性的初婚年龄有着显著的推迟效应,但在农村户籍中不显著,这很可能是父母具有高中以上学历的比例低(在表 1中,约为0.4%)所导致的。因此,假设3a部分成立,即在城市户籍居民中,父母教育程度越高,子女初婚年龄越大。

技术类职业者对子女初婚年龄的效应在总体上均为正数,且在统计上显著,表明父亲从事技术类职业者相比对子女的初婚年龄有推迟效应。管理类职业对男性初婚年龄效应为负数且在0.05的水平上显著,表明父亲从事管理类职业者相比非技术非管理类职业者会缩短儿子进入初婚前的时间,即对儿子的初婚年龄有明显的提前效应,假设3b部分证明。分性别看,父亲从事管理类职业者对男性的效应是显著的,对女性则不显著,表明父亲从事管理类职业者对子女初婚年龄的影响是存在性别差异的。9分城乡户籍看,该变量对城市男性的回归系数是-0.063,意味着父亲从事管理类职业者使得儿子进入初婚前的时间缩短了约6%;该变量对农村户籍男性的回归系数是-0.100,意味着父亲从事管理类职业者使得儿子进入初婚前的时间减少了10%,因此,父亲从事管理类职业者对农村户籍男性的提前效应要大于城市户籍男性,10假设3d成立。

兄弟姐妹数对于城市户籍样本的效应为-0.016且在0.001的水平上显著,说明每增加一个兄弟姐妹,进入初婚前的时间缩减2%,即在城市户籍居民中,兄弟姐妹越多,初婚年龄越小,特别是对女性初婚年龄的影响更为显著;但对农村户籍不显著,表明在农村户籍居民中,兄弟姐妹数对初婚年龄没有影响。因此,兄弟姐妹的数目对初婚年龄的影响是存在户籍差异的,11假设3d成立。

五、总结与讨论基于CGSS2006数据的统计分析,本文着重探讨了教育、职业、家庭的社会经济特征与初婚年龄之间的关系。总体而言,本研究的结果部分支持了目前许多工业化国家关于教育、家庭背景与初婚年龄之间关系的主要假设,同时基于中国的数据也有新的研究发现。

本文的研究结果表明,初婚年龄存在性别差异,女性的初婚年龄普遍小于男性,用性别角色专业化的视角解释,即男性作为家庭的主要供养者,其结婚时间与职业生涯密切相关,较早结婚会影响他完成教育、职业训练与社会经济地位的向上流动。而作为一个承担传统家庭角色的女性,婚姻匹配所需要的各种女性特征在年轻时的优势更为明显,而且家庭生产技能在父母家庭中也能够习得(Oppenheimer,1988)。

初婚年龄也根据出生年代而表现出差异。20世纪80年代出生人口比60年代和70年代的初婚年龄更大,这验证了已有的经验研究,即随着现代化和工业化的发展,初婚年龄是逐步上升的(Manning,1995);50年代出生人口的初婚年龄较大,与人口政策的变化有很大关系。1973年,全国计划生育工作汇报会明确提出了“晚、稀、少”的计划生育政策,其中“晚”是指男25周岁以后、女23周岁以后结婚,女24周岁以后生育(汤兆云,2008)。因此,在这一时期(正值20世纪50年代出生者的婚龄期)中国的平均初婚年龄有所提高,这与已有的研究结论是一致的(张翼,2006)。1980年,修改后的《婚姻法》规定了法定结婚年龄,男为22周岁、女为20周岁,这一年龄相比“晚、稀、少”政策所提倡的婚龄有所降低,因此,60年代的出生者相比50年代的出生者平均初婚年龄有所提前。

教育获得和职业地位对初婚年龄的影响存在显著的性别差异和户籍差异。首先,无论在城市户籍还是农村户籍居民中,教育程度对女性初婚年龄的推迟效应均大于男性。该结果与大多数工业化国家的经验研究结果是一致的。较高的教育程度与在校就读时间的延长联系在一起,这在客观上推迟了初婚年龄;教育程度的提高还意味着人力资本和在劳动力市场预期收益的增加,据已有研究显示,女性的教育回报率明显高于男性,因此,受高教育的女性比男性更有可能推迟结婚年龄。其次,高等教育对农村户籍女性初婚年龄的推迟效应大于城市户籍女性。这可能是在城市化和工业化的进程中,农村男性精英纷纷从农村流向城市,农村婚姻市场上的高教育程度的男性比较稀缺。尽管农村户籍女性的择偶对象并不局限于农村户籍的男性,但是户籍匹配在婚姻匹配过程中一直扮演着重要角色,特别是在现有户籍松动之前,导致农村高教育程度的女性很难找到教育匹配的配偶。在本研究中,技术类职业者相比非技术非管理类职业者,对于农村户籍男性居民的初婚年龄有着显著的提前效应,这表明,在农村,职业地位的提高会增加男性在婚姻市场的吸引力。

家庭的社会经济特征对初婚年龄的影响也有着显著的性别差异和户籍差异。在城市户籍居民中,父母的教育程度越高,子女的初婚年龄越大,这与多数工业化国家的经验研究一致。父母的教育程度代表了家庭的文化资本,通过影响子女的教育获得、价值观和信仰等间接地对其初婚年龄产生推迟的效应。该变量在农村户籍居民中没有表现出显著的效应,这可能是在我们的农村户籍样本中,父母接受过高中及以上教育的比例很低所导致的。这也从一个侧面反映了城乡户籍之间不均衡的受教育状况。另外,在城市户籍居民中,兄弟姐妹越多,初婚年龄越小,这可能与城市家庭住房资源相对稀缺有关。

本研究的一个重要发现是,无论对于城市户籍居民还是农村户籍居民,父亲从事技术类职业者对子女的初婚年龄有推迟效应,而父亲从事管理类职业者对儿子的初婚年龄有显著的提前效应,而且该效应对农村户籍居民的影响要高于城市户籍居民。这一方面是由于不同的职业经验会影响代际关系的价值观和实践模式,管理类职业比较看重子女对父亲权威的遵从,中国传统婚姻家庭观希望子女,特别是儿子尽早成婚;另一方面是由于管理类职业相比其他职业掌握着更丰富的经济资源和社会资源,也能够为子女结婚提供物质帮助。这一发现不仅补充了工业化国家关于父母职业与子女初婚年龄之间关系的研究,而且以此可以回应现代化理论关于婚姻的假设,即在传统社会特征更为显著的农村,以父亲职业为代表的先赋性因素的差异会对个人的初婚年龄产生更为重要的影响。因此,初婚年龄不仅涉及个人的婚姻选择,还与社会分层、户籍制度、城乡结构等宏观因素联系在一起。与国内关于婚姻匹配的研究相一致,本文的研究结果也表明,缺乏良好职业和家庭背景的农村男性,有可能成为婚姻市场中的弱势群体。

当然,上述影响初婚年龄的自致性和先赋性因素在不同时代所产生的作用可能会由于社会经济的发展程度、人口政策和婚姻家庭观念等而有所差异,今后尚需结合年代的变迁做进一步的研究。

注释:

1.为了进一步检验lognormal模型是最为合适的模型,我们在数据分析过程中还尝试了Log-Logistic模型、Gompertz模型、Cox模型和Exponential模型,并通过LRtest方法进行模型比较,结果显示lognormal模型的拟合是最优的。

2.关于该变量,笔者对比了“10岁时健在的兄弟姐妹数”和“目前仍健在的兄弟姐妹数”,结果差异极小。也就是说,对于已婚样本而言,绝大多数人目前与第一次结婚时的兄弟姐妹数目是一致的,所以对于未婚样本和已婚样本我们均使用了“目前仍健在的兄弟姐妹数”。

3.关于控制因婚姻政策改变对进入初婚年龄的影响,一个较为准确的做法是直接根据初婚年龄来进行分段,但是由于我们研究的样本中有许多人在数据收集的年份(2006)从未结婚,而这一部分人是无法根据初婚年份来归类的,因此我们使用同期群分类作为代理。

4.由于CGSS2006的样本数量较小,平均初婚年龄的测量误差可能较大,但基本趋势与“五普”是一致的。

5.该差异经卡方检验显著。

6.计算公式为exp(0.443)-1,下同。

7.经检验,教育和性别两个变量的交互效应在统计上显著。

8.经检验,教育和户籍两个变量的交互效应在统计上是显著的。尽管许多人接受过高等教育之后转变为城市户籍,但在本研究的样本中仍然有一部分人保持着农村户籍。

9.经检验,父亲职业与性别的交互效应在统计上是显著的。

10.经检验,父亲职业与户籍的交互效应在统计上是显著的。

11.经检验,兄弟姐妹数目与户籍的交互效应在统计上是显著的。

| [] |

边燕杰, 刘勇利. 2005. 社会分层、住房产权与居住质量.

社会学研究(3): 82-98.

|

| [] |

陈友华. 1991. 中国女性初婚、初育年龄变动的基本情况及其分析.

中国人口科学(5): 39-46.

|

| [] |

郝大海, 李路路. 2006. 区域差异改革中的国家垄断与收入不平等——基于2003年全国综合社会调查资料.

中国社会科学(2): 110-124.

|

| [] |

靳小怡, 彭希哲, 李树茁, 等. 2005. 社会网络与社会融合对农村流动妇女初婚的影响.

人口与经济(5): 53-59.

|

| [] |

李煜. 2006. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003).

中国社会科学(4): 97-109.

|

| [] |

李煜. 2008. 婚姻的教育匹配:50年来的变迁.

中国人口科学(3): 73-79.

|

| [] |

李煜. 2011. 婚姻匹配的变迁:社会开放性的视角.

社会学研究(3): 122-136.

|

| [] |

李实, 丁赛. 2003. 中国城镇教育收益率的长期变动趋势.

中国社会科学(6): 58-72.

|

| [] |

刘利鸽, 靳小怡. 2011. 社会网络视角下中国农村成年男性初婚风险的影响因素分析.

人口学刊(2): 21-30.

|

| [] |

齐亚强, 牛建林. 2012. 新中国成立以来我国婚姻匹配模式的变迁.

社会学研究(1): 106-129.

|

| [] |

汤兆云. 2008. 中国现行人口政策的形成和稳定——新中国人口政策的演变.

中共党史资料(2): 131-139.

|

| [] |

王跃生. 2005. 法定婚龄、政策婚龄下的民众初婚行为——立足于"五普"长表数据的分析.

中国人口科学(6): 79-89.

|

| [] |

叶文振. 1995. 我国妇女初婚年龄的变化及其原因——河北省资料分析的启示.

人口学刊(2): 14-22.

|

| [] |

张翼. 2003. 中国阶层内婚制的延续.

中国人口科学(4): 39-47.

|

| [] |

张翼. 2006. 中国人口控制政策的历史变化与改革趋势.

广州大学学报(8): 15-22.

|

| [] |

赵旋. 1993. 中国人口初婚状况探析.

中国人口科学(2): 1-9.

|

| [] |

郑真真. 2002. 外出经历对农村妇女初婚年龄的影响.

中国人口科学(2): 61-65.

|

| [] |

Axinn, William G., Arland Thornton. 1992. The Influence of Parental Resources on the Timing of Transition to Marriage.

Social Science Research, 21: 261-285.

DOI:10.1016/0049-089X(92)90008-5

|

| [] |

Becker Gary S.. 1973. A Theory of Marriage: Part Ⅰ.

Journal of Political Economy, 81: 813-846.

DOI:10.1086/260084

|

| [] |

Bennett Neil G., Bloom David E., Craig Patricia H.. 1989. The Divergence of Black and White Marriage Patterns.

American Journal of Sociology, 95: 692-722.

DOI:10.1086/229330

|

| [] |

Blake Judith. 1981. Family Size and the Quality of Children.

Demography, 31: 421-442.

|

| [] |

Blau Peter M., Blum Terry C., Schwartz Joseph E.. 1982. Heterogeneity and Intermarriage.

American Sociological Review, 47: 45-62.

DOI:10.2307/2095041

|

| [] |

Blossfeld Hans-Peter, Johannes Huinink. 1991. Human Capital Investment or Norms of Role Transtion? How Women's Schooling and Career Affect the Process of Family Formation.

American Journal of Sociology, 97: 143-168.

DOI:10.1086/229743

|

| [] |

Blossfeld, Hans-Peter(ed. ). 1995. "Changes in the Process of Family Formation and Women's Growing Economic Independence: A Comparison of Nine Countries. "Pp. 3-22 in The New Role of Women: Family Formation in Modern Societies. Boulder, CO: Westview Press.

|

| [] |

Blossfeld Hans-Peter. 2009. Educational Assortative Marriage in Comparative Perspective.

Annual Review of Sociology, 35: 513-530.

DOI:10.1146/annurev-soc-070308-115913

|

| [] |

Blossfeld Hans-Peter, Götz Rohwer. 2002. Techniques of Event History Modeling: New Approaches to Causal Analysis. New York: Lawrence Elbaum Associates.

|

| [] |

Blossfeld H-P., Katrin Golsch, Götz. Rohwer. 2007. Event History Analysis with Stata. New York: Lawrence Elbaum.

|

| [] |

Bourdieu Pierre, Jean Claude Passeron. 1977. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage.

|

| [] |

Coale Ansley J.. 1971. Age Patterns of Marriage.

Population Studies, 25: 193-214.

DOI:10.1080/00324728.1971.10405798

|

| [] |

Cooney Teresa M., Hogan Dennis P.. 1991. Marriage in an Institutionalized Life Course: First Marriage among American Men in the Twentieth Century.

Journal of Marriage and the Family, 53: 178-190.

DOI:10.2307/353142

|

| [] |

Downey Douglas. B.. 1995. When Bigger Is Not Better: Family Size, Parental Resources, and Chilren's Educational Performance.

American Sociological Review, 60: 746-761.

DOI:10.2307/2096320

|

| [] |

Gierveld, De Jong Jenny, Liefbroer Aart C., Erik Beekink. 1991. The Effect of Parental Resources on Patterns of Leaving Home among Young Adults in the Netherlands.

European Sociological Review, 7: 55-71.

DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a036577

|

| [] |

Goldscheider Frances Kobrin, Waite Linda J.. 1986. Sex Differences in the Entry into Marriage.

American Journal of Sociology, 92: 91-109.

DOI:10.1086/228464

|

| [] |

Hernes Gudmund. 1972. The Process of Entry into First Marriage.

American Sociological Review, 37: 173-182.

DOI:10.2307/2094025

|

| [] |

Kalmijn Matthijs. 1991. Shifting Boundaries: Trends in Religious and Educational Homogamy.

American Sociological Review, 56: 786-800.

DOI:10.2307/2096256

|

| [] |

Kalmijn Matthijs. 1998. Intermarriage and Homogamy: Causes, Patterns, Trends.

Annual Review of Sociology, 24: 395-421.

DOI:10.1146/annurev.soc.24.1.395

|

| [] |

Kalmijn Matthijs. 2004. Marriage Ritual as Reinforcers of Role Transitions: An Analysis of Weddings in the Netherlands.

Journal of Marriage and the Family, 66: 582-594.

DOI:10.1111/jomf.2004.66.issue-3

|

| [] |

Kuhn Melvin L., Carmi Schooler. 1969. Class, Occupation, and Orientation.

American Sociological Review, 34: 659-678.

DOI:10.2307/2092303

|

| [] |

Kuhn Melvin L.. 1976. Social Class and Parental Values: Another Confirmation of the Relationship.

American Sociological Review, 41: 538-545.

DOI:10.2307/2094259

|

| [] |

Lichter Daniel T., McLaughlin Diane K., George Kephart, McLaughlin, Landry D.K.. 1992. Race and the Retreat from Marriage: A Shortage of Marriageable Men?.

American Sociological Review, 57: 781-789.

DOI:10.2307/2096123

|

| [] |

Lloyd Kim M., South Scott J.. 1996. Contextutal Influences on Young Men's Transition to First Marriage.

Social Forces, 74: 1097-1119.

DOI:10.1093/sf/74.3.1097

|

| [] |

Manning Wendy D.. 1995. Cohabitation, Marriage, and Entry into Motherhood.

Journal of Marriage and the Family, 57: 191-200.

DOI:10.2307/353827

|

| [] |

Marini Margaret M.. 1985. Determinants of the Timing of Adult Role Entry.

Social Science Research, 14: 309-350.

DOI:10.1016/0049-089X(85)90015-8

|

| [] |

Mulder Clara H., Jeroen Smits. 1999. First-Time Home Ownership of Couples: The Effect of Inter-Generational Transmission.

European Sociological Review, 15: 323-337.

DOI:10.1093/oxfordjournals.esr.a018266

|

| [] |

Ono Hiromi. 2003. Women's Economic Standing, Marriage Timing, and Cross-National Contexts of Gender.

Journal of Marriage and Family, 65: 275-286.

DOI:10.1111/j.1741-3737.2003.00275.x

|

| [] |

Oppenheimer Valerie K.. 1988. A Theory of Marriage Timing.

American Journal of Sociology, 94: 563-591.

DOI:10.1086/229030

|

| [] |

Oppenheimer Valerie K.. 1997. Women's Employment and the Gains to Marriage: The Specialization and Trading Model of Marriage.

Annual Review of Sociology, 23: 431-453.

DOI:10.1146/annurev.soc.23.1.431

|

| [] |

Oppenheimer Velerie K., Matthijs Kalmijn, Nelson Lim. 1997. Men's Career Development and Marriage Timing during a Period of Rising Inequality.

Demography, 34: 311-330.

DOI:10.2307/3038286

|

| [] |

Preston Samuel H., Alan Thomas Richard. 1975. The Influence of Women's Work Opportunities on Marriage Rates.

Demography, 12: 209-222.

DOI:10.2307/2060761

|

| [] |

Qian Zhenchao, Preston Samuel H.. 1993. Changes in American Marriage, 1972 to, 1987: Availability and Forces of Attraction by Age and Education.

American Sociological Review, 58: 482-495.

DOI:10.2307/2096072

|

| [] |

Raymo James M., Xie Yu. 2000. Temporal and Regional Variation in the Strength of Educational Homogamy.

American Sociological Review, 65: 773-781.

DOI:10.2307/2657546

|

| [] |

Raymo James M.. 2003. Educational Attainment and the Transition to First Marriage among Japanese Women.

Demography, 40: 83-103.

DOI:10.1353/dem.2003.0008

|

| [] |

Sassler Sharon, Robert Schoen. 1999. The Effect of Attitudes and Economic Activity on Marriage.

Journal of Marriage and the Family, 61: 147-159.

DOI:10.2307/353890

|

| [] |

South Scott J., Lloyd Kim M.. 1992. Marriage Opportunities and Family Formation: Further Implications of Imbalanced Sex Ratios.

Journal of Marriage and the Family, 54: 440-451.

DOI:10.2307/353075

|

| [] |

South Scott J.. 2001. The Variable Effects of Family Background on the Timing of First Marriage: United States, 1969-1993.

Social Science Research, 30: 606-626.

DOI:10.1006/ssre.2001.0714

|

| [] |

Sweeney Megan M.. 2002. Two Decades of Family Change: The Shifting Economic Foundations of Marriage.

American Sociological Review, 67: 132-147.

DOI:10.2307/3088937

|

| [] |

Teachman Jay D., Polonko Karen A., Leigh Geoffrey K.. 1987. Marital Timing: Race and Sex Comparisons.

Social Forces, 66: 239-268.

DOI:10.1093/sf/66.1.239

|

| [] |

Thornton Arland, Axinn William G., Teachman Jay D.. 1995. The Influence of School Enrollment and Accumulation on Cohabitation and Marriage in Early Adulthood.

American Sociological Review, 60: 762-774.

DOI:10.2307/2096321

|

| [] |

Wu Yuxiao. 2008. Cultural Captital, the State, Educational Inequality in China, 1949-1996.

Sociological Perspectives, 51: 201-227.

DOI:10.1525/sop.2008.51.1.201

|

| [] |

Xie Yu, Raymo James M., Kimberly Goyette, Arland Thornton. 2003. Economic Potential and Entry into Marriage and Cohabitation.

Demography, 40: 351-367.

DOI:10.1353/dem.2003.0019

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33