无论在西方成熟的市场经济国家还是在一些新兴的市场经济体,最高管理者的更替都是企业的重大战略决策之一,在中国尤其如此。由于市场经济体制的不完善和“关系导向”的管理模式,“能人经济”特征在中国表现的十分明显。不管是国有企业还是民营企业,企业最高管理者的强弱往往与企业的业绩密切相关,甚至关系企业的生死存亡。因此,研究中国企业管理者的更替机制具有重要的理论和现实意义。对上市公司而言,CEO1的更替情况——比如在公司业绩不佳时,公司CEO能否被及时撤换——也是透视和衡量公司治理有效性的一个重要指标(周建等,2009;Coffee,1999)。

1. 即首席执行官(Chief Executive Officer),在中国上市公司中通常被称为总经理,为论述方便,本文用CEO作为统称。

在经济学的代理理论(agency theory)看来,CEO必须对公司运营负责,当公司绩效不佳时他们应该被解职。CEO变更2是最小化代理成本和最大化股东利益的一种有效方式,遵循一种“效率逻辑”(Weisbach,1988)。但对秉持新制度主义理论信念的学者来说,公司绩效和CEO变更之间并没有直接的线性因果关系3,因为CEO的变更事实上更多是一个社会政治过程,遵循“权力逻辑”(Fredrickson, et al., 1988;Cannella & Lubatkin,1993)。尤其考虑到CEO往往是公司中拥有最高权力的人,因而CEO能否成功地被解职,在很大程度上取决于其拥有的权力大小。即使在公司绩效很差时,现任CEO,尤其是那些同时身兼董事长的强势CEO,也往往会竭尽所能试图控制CEO变更过程,并最大限度地避免被解职的命运。

2. 英文中对应的词是CEO turnover, 与此相关的英文词汇有CEO departure(离职)、CEO dismissal(强制性离职/解职)和CEO succession(CEO继任/更替)。总体而言,CEO变更可以分为强制性变更/离职(forced turnover/departure)和非强制性变更/离职(non-forced turnover/departure),本文主要关注CEO离职和绩效之间的关系,及权力因素在CEO离职中的作用,因此本文的研究对象是强制性离职(比如辞职、被董事会解雇等),因为非强制性离职(比如退休、健康原因导致的离职)与企业绩效及权力因素没有直接关系。

3. 比如,如果一个CEO权力很大并在公司地位很稳固,即使公司业绩表现不好,也很难被解职;相反,如果一个CEO权力较小且地位不稳,并对董事长权力造成威胁时,业绩表现越好越有可能被解职。

新制度主义趋向的经验研究表明,公司治理是一个政治过程,这在自由资本主义的美国或在效率导向的跨国公司巨头中也不例外(Davis & Thompson,1994;Fligstein,2001)。在中国企业治理中,这一点体现得就更为明显——无论在改革前还是改革后,国有企业和各类单位组织中的“派系结构”和“依附与庇护”关系无处不在,权力斗争司空见惯(华尔德,1996;张维迎,2000;张翼,2002;李猛等,2003)。即使在确定最基层的生产车间的工人下岗名单时和工人业绩相对容易测量的情况下,也充斥着“车间政治”(李铒金,2003),就更不要说企业最高管理者“下岗”这样的重大事件了,这无疑将是一个深受“权力逻辑”支配的“公司政治”过程。

基于1997-2007年676家中国上市公司的面板数据,以及对上市公司CEO、董事长、独立董事、基金经理和相关政府官员的访谈资料,本研究试图深入探讨中国上市公司CEO的解职机制及其影响因素。在理论框架上,本文主要采用新制度主义公司治理理论的视角和方法,深入剖析“公司政治”中的董事会(董事长、独立董事)、控股股东、资本市场、国家(作为股东或主管部门)等各方在CEO解职中的角色和作用。具体来说,本文主要试图厘清以下几个问题:中国上市公司CEO的被强制离职是基于公司绩效吗?当公司绩效不佳时,董事会能有效监督和约束CEO的行为而及时将其罢免吗?在罢免CEO这样的重大公司决策方面,到底谁拥有最终的决定权?在回顾相关文献的基础上,本文将对这些问题做出分析和回答,并试图在理论上探讨组织运行中的“权力逻辑”对新制度落实及组织变革和制度变迁的影响。

一、关于CEO更替的两种理论 (一) 代理理论:CEO更替是一种最小化代理成本的方式人们通常认为董事会应该在公司治理,尤其在监督和约束公司高管方面发挥重要作用,比如应该监督高管的所作所为、提供指导意见和否决差的决策等。所以,董事会应该是股东防止无能高管的第一道防线,甚至可以在个别情况下解雇CEO。然而在现实中,董事会常倍受责难,因为它们大多不是这样做。批评者认为,公司高管的每一次滥用职权,无论是出于有意还是疏忽,都是得到了董事会的支持或默许(Weisbach,1988)。有些批评者甚至声称,公司经营每一次出现困难,都是由于董事会不愿或不能履行职责造成的。按照这种观点,如果要提高公司绩效,就必须首先增强董事会作用的有效性。董事会之所以无法有效履行监督和激励公司高管的职能,在很大程度上与其缺乏独立性密切相关(Mintzberg,1983)。

根据代理理论,有两种公司治理因素是导致董事会“半瘫痪”的重要原因,即董事会构成和领导结构(CEO兼任董事长)。董事会成员通常分为“内部”和“外部”成员。内部董事是公司内部的全职人员,通常由公司的CEO、总裁或副总裁组成。外部董事1来自公司之外,不参与公司的日常经营管理。“董事会构成”通常被定义为外部董事数量占董事会董事总数的比例(Weisbach,1988),该比例是衡量董事会独立性的重要指标。内部董事比例相对较高的董事会往往很难对像解职CEO这样的重要公司事务进行独立判断和决策。

1. 在中国一般称为“独立董事”或“外部独立董事”。

如果说董事会构成会影响公司事务决策,那么董事会的领导结构可能会使问题更严重。代理理论认为,CEO和董事长两职合一的双重角色往往意味着利益冲突,会对董事会的独立判断造成很大威胁。因此,代理理论认为董事会构成及CEO兼任董事长都会对董事会的独立性造成危害。而董事会独立性遭到破坏也会导致公司高管的职能滥用(例如滥用对股东的信托责任),进而增加代理成本,损害股东利益。

代理理论给出的解决之道是提高外部董事的比例,并将CEO和董事长两职分设。在这种理论看来,与内部董事相比,外部董事在监督公司高管方面能起到更大作用。外部董事越多的公司,越有可能基于公司绩效解除CEO的职务(Weisbach,1988)。同样,没有同时兼任董事长的CEO也更有可能在绩效差时被免职。

(二) 新制度主义理论:CEO更替是一个社会政治过程在代理理论看来,CEO变更是最小化代理成本和最大化股东利益的一种有效方式。分设CEO和董事长以及委任更多外部董事能够增强CEO的责任感,强化公司绩效和CEO变更之间的关联度。但在新制度主义理论看来,这种因果关系并非如此直接明了,CEO更替本质上是一个社会政治过程,社会和政治因素往往在公司绩效与CEO更替之间的关系中起干扰和调节作用(Cannella & Lubatkin,1993)。特别是对那些在职的强势CEO来说,即使公司绩效很差,他们也往往会竭尽所能试图控制CEO更替的过程,并最大限度地避免被解职。

从更大视野上看,新制度主义的研究显示公司治理是一个政治过程(Davis & Thompson,1994;Fligstein,2001)。由于组织是一个利益的政治竞技场(Davis & Thompson,1994),某项公司重大决策或新制度的实施不可避免地会对组织权力和资源的分配带来重大影响。因此,组织中的强势力量会不惜一切代价地维护自身利益,并极力阻碍可能损害其利益的公司决策或新制度的“真正”实施。拿外部独立董事制度的实施来说,现有国内外相关研究均表明,公司CEO为维护和巩固权力,避免来自独立董事对其权力的可能挑战和制约,会千方百计对独立董事的提名和任命进行控制,挑选自己的朋友或最可能支持自己的人作为独立董事人选,从而导致独立董事在监督和制约CEO方面没有多少真正“独立性”。因此,旨在削弱CEO权力和强化董事会独立性的独立董事制度并不一定能真正削弱CEO权力,增强CEO离职对公司绩效的敏感度。这样的理论逻辑已被诸多经验研究证实:不少新制度主义实证研究发现,很多新的和股东导向型的公司治理制度要么仅仅是象征性地实施,要么是被现有制度、文化规范和利益群体改变或扭曲(Vitols,2003;Ahmadjian & Robbins,2005;Cioffi & Hopner,2006)。

二、解释中国上市公司CEO的强制离职:几项假设 (一) 公司绩效和CEO强制离职公司绩效是CEO离职最常见的解释变量,在对美国和其他西方国家公司的研究中,绩效和离职的负相关关系已经得到一致验证(Salancik & Pfeffer,1980;Kaplan,1994;Kang & Shivdasani,1995)。Groves等(1995)对中国1980-1989年国有企业管理层离职和企业绩效的研究也发现,二者之间存在负向关系。企业绩效之所以对CEO离职有重要影响,是因为人们认为组织绩效应该由领导负责(Pfeffer & Salancik,1977),或有时企业领导充当“替罪羊”而离职(Brown,1982)。这也符合常识,当公司绩效比较差时,股东当然希望有其他人可以改善局面。公司绩效不佳也会让董事会倍感压力,而企业管理层的变更会有助于投资者重拾信心,并避免潜在的股东诉讼。

以往研究大多以当期或滞后(lagged)的利润率、股票收益率和公司增长率等衡量公司绩效(Kaplan,1994)。在本文的样本公司中,由于很多CEO离职事件发生在前半年,因此当年的公司绩效可能既反映了离任CEO的业绩,同时也反映了继任CEO的业绩。鉴于此,本文选择前一年的公司绩效衡量CEO的业绩表现。实际上用滞后绩效指标更符合中国上市公司CEO变更的实际情况,因为上市公司主要领导人员的变动往往需要当地政府和公司党委的正式审批(Chang & Wong,2004)。这些额外的科层和行政程序都会进一步延长CEO变更决策所需的时间。随着股权多元化和资本市场约束的不断增强,上市公司绩效越差,其CEO离职的可能性越大,也就是说,企业绩效与CEO离职之间是一种负向关系。

值得注意的是,公司绩效的不同测量指标可能对CEO离职和绩效之间的关系产生不同的影响。具体来说,上文提到的三个公司绩效测量指标(利润率、股票收益率和增长率)对不同的公司利益相关者有不同的意义。股东最关心的是股东利益的最大化,因此相比于公司增长率,他们更看重公司的股票收益率。相对而言,公司高管和政府官员更看重公司的快速规模扩张能力,希望能提供更多的就业岗位,促进当地经济的增长。因此相比于股票收益率,他们更看重企业的增长率。基于此,以至于长期以来,中国企业界都把“将企业做大做强”作为重要口号,“GDP增长崇拜”也成为中国政治最有力的指引方针之一。因此,企业增长率无论是衡量企业还是CEO的绩效都是一个重要指标。

另一个重要指标是利润率。如果一个企业的利润率不够高,就无法在激烈的市场竞争中存活下去,因此利润率的高低会直接或间接地给CEO施加很多压力。相比而言,股票收益率对上市公司CEO更替的影响就没那么重要,至少有两个原因:其一,和控股股东1相比,机构投资股东势单力薄。同时,2005年股权分置改革之前,中国资本市场上的流通股只占总市值的三分之一左右,这意味着上市公司CEO并不会感受到太多来自机构投资者和资本市场进行股东价值最大化的压力;其二,2005年之前在中国上市公司高管中基本不存在股权或期权激励制度,这意味着当时的上市公司CEO并没有努力提高公司股价和股票收益率的充足动力。因此,提出第一个假设:

1. 控股股东可以是一个自然人(上市公司的董事长或创办企业家)、一个公司或企业集团或一个政府机构(比如国资委)。这些控股股东属于“耐心的”战略投资者,他们更关心对公司的控制权和公司的长期增长和盈利,而不像股市上的机构投资者那样更关心短期投资回报。

假设1:在中国上市公司中,CEO强制离职与公司增长率和利润率相关性较强(负相关),但和股票价格相关性较弱。

(二) CEO和董事长两职分设对CEO离职和绩效关系的影响相关研究表明,CEO权力越大,被解职的可能性越低(Ocasio,1994)。CEO的权力大小是多方面因素共同作用的结果,包括个人的个性和在职时间、公司股权结构和董事会构成(外部董事的比例)等。然而,CEO和董事长两职是否分设常常是衡量CEO相对于董事会权力大小的最常用测量指标(Ocasio,1994;Zajac & Westphal,1996)。研究公司治理的学者一直反对CEO兼任董事长,认为这样会破坏董事会的独立性,容易发生“管理层自利”(management entrenchment)行为(Cannella & Lubatkin,1993)。一般CEO如果兼任董事长,就会比董事会中的其他董事拥有更多正式或非正式的权力(Harrison, et al., 1988),也意味着其行为不易受到董事会的监督和约束。Boeker(1992)、Zajac和Westphal(1996)通过经验研究发现,没有同时兼任董事长的CEO离职率更高一些。因此,增强董事会权力和独立性的一个重要方法就是将CEO和董事长两职分设。

由于《中华人民共和国公司法》的有关规定和中国证监会发起的公司治理改革,1997-2007年间平均有87%的上市公司都分设了CEO和董事长。两职分设本来旨在削弱CEO的权力,同时增强董事会的权力和独立性。由于两职分设是由政府强制实施的,身兼CEO和董事长两职的企业管理者必须在两个职位中选择其一。在中国语境下,由于董事长职位比CEO职位更具分量和影响力,因此,如果只能保留一个职位,大多数人往往会选择保留董事长的位置,企业因此就需要另行委任CEO。而在这样的强制性职位分离之后,现任董事长(即原CEO兼董事长)出于惯性和维护自身权力的需要,自然还是希望和以前一样由一人掌控公司(“一言堂”),而新的CEO当然也期望能够尽快接手公司并树立起自己的个人权威。由此,中国不少上市公司CEO和董事长职位的强制性分离导致了两者激烈的权力斗争。特别是在中国特殊情境下,很多董事长并不满足于履行公司董事会的“监督权”和“决策权”,而是对公司管理层的“执行权”兴趣十足,常常参与公司的日常运营决策,从而引发了董事长和CEO之间持续不断的冲突,使二者的关系进一步恶化。由于在大多数情况下董事长的权力都要比CEO更大,权力基础也更稳固,两者权力斗争的结果往往是CEO出局,被迫辞职或被调到其他公司。这意味着,在中国上市公司中,很多CEO离职并非因为绩效不佳(相反,因为董事长更容易感受到威胁,有时绩效很好的CEO更容易被解职。),而是受社会和政治因素的影响,比如董事长和CEO之间的权力斗争、个性不合或管理理念的差异等。因此,提出第二个假设:

假设2:CEO和董事长两职分设并没有显著增强CEO离职对企业绩效的敏感性。

(三) 独立董事对CEO离职和绩效关系的影响理论上,董事会应该代表所有股东的利益,但在公司治理改革前,中国上市公司中的董事会成员往往直接或间接地受控于控股股东,使中小股东的利益无法得到有效代表和保护。在这种情况下,保障中小股东利益的一个重要方法就是在董事会中保证一定比例的外部董事,这些外部董事要既不隶属于控股股东,也不隶属于上市公司,而仅作为中小股东的代表。中国上市公司中独立董事制度遵循的就是这一逻辑。

研究发现,外部独立董事的比例和CEO离职率成正比(Huson, et al., 2001;Zajac & Westphal,1996)。外部董事的比例越高,他们对高管的影响力也越大。Weisbach(1988)也认为外部董事更能代表股东的利益。他在控制了所有权、公司规模和行业变量之后发现,外部董事比例越高的公司,CEO越有可能因为绩效不佳而被解职。鉴于中国上市公司中“内部人控制”(insider control)现象的盛行,真正独立于控股股东的外部独立董事的任命有很大潜力改善中国的公司治理。笔者在实地调研中了解到,近年来中国上市公司中一些独立董事已开始聘请独立的审计师对公司财务报表进行独立审核,还有一些独立董事则拒绝顺从公司高管和控股股东的不合理决定。1

1. 参见:独立董事访谈D02。

总体上看,中国上市公司中的大部分独立董事都是“花瓶”董事,他们在约束和监管CEO行为方面的作用相当有限。首先,80%以上的独立董事都是由控股股东或公司高管提名或任命2,缺乏足够的独立性和动机去监督和约束CEO。再者,中国股份制企业的大部分独立董事都有全职工作,而且工作都很繁忙(例如学者、其他公司的高管等),每年参加董事会会议仅有8-10次左右。3因此,他们也没有足够的时间和信息有效监督CEO的行为。最后,目前中国上市公司董事会中独立董事的数量还比较少,平均只占董事会成员的三分之一左右,因此,即使他们有时间和精力,也没有足够的权力在公司业绩不佳时将CEO解职。中国媒体戏称独立董事为“既不独立、也不懂事”的公司“装饰品”,虽然比较偏激,但也从一个侧面反映了独立董事在监督、约束CEO行为和公司重大决策时面临的尴尬境地。

2. 数据来自中国股票市场和会计研究数据库(CSMAR)和上市公司年报和网站数据。

3. 数据来源同2。

据了解,中国上市公司董事会的平均规模一般是10人左右,在国家强制性要求设立独立董事之前,都是由公司内部各个部门的人员组成。这些内部董事会成员通常分属公司内部各个不同派系,因此,这些不同派系的董事会成员在公司重大决策方面发挥了隐性的相互制约与平衡的作用(李猛等,2003)。但是,强制性要求设立独立董事的政策打破了这一公司内部的权力结构平衡,给CEO和控股股东等公司最高决策者提供了一个清除内部对手的机会,在笔者的实地访谈中很多被访者都提到过这种现象。因此,独立董事制度的实施常常不但没有削弱CEO的权力和增强董事会的权力和独立性,反而强化了CEO或控股股东的权力,并破坏了企业内部原先存在的权力制衡机制。根据以上分析,不难想象,在中国上市公司中委任更多独立董事并不一定能够增强CEO离职对绩效的敏感性,甚至会削弱CEO离职对绩效的敏感性,因为独立董事的任命实际上削弱了董事会的权力,同时强化了CEO的权力,使其即使在公司绩效较差时也不易被解职。鉴于以上理论推理和初步经验证明,本文提出的第三个假设是:

假设3:在中国上市公司中,委任更多独立董事削弱了CEO离职对公司业绩的敏感性。

(四) 控股股东在CEO强制离职中的主导作用中国上市公司的一个典型特征是股权高度集中化,根据色诺芬(Sinofin)信息服务数据库数据,35%的上市公司第一大股东持股比例超过50%;第一大股东或控股股东(为表述方便,此后称为“大股东”)的平均持股比例超过43%;前五大股东的平均持股比例超过55%。这种高度集中的股权结构一方面反映了政府不愿放弃对国有企业的控制权,另一方面也反映了在中国,由于缺乏对外部投资者利益的有效保护,政府或家族等所有者不得不通过高度集中的所有权保护其投资利益。值得指出的是,虽然一定程度的股权集中能够在股权高度分散的国家(如美国)减少股东和管理层之间的代理成本,但中国上市公司这种过分集中的股权结构却加剧了大股东和中小股东之间的利益冲突。Z指数(第一大股东和第二大股东持股比例的比值)是第一大股东或控股股东相对于非控股股东而言,衡量对公司控制能力的重要指标。数据显示,本研究样本公司的平均Z指数高达57,这意味着中国上市公司大股东或控股股东在公司重大决策方面拥有绝对的控制权。

中国媒体将这种大股东的主导权力形容为“一股独霸”。笔者在田野调查期间发现,很多被访者也认为,要想改善中国上市公司的公司治理状况,亟待解决的两个问题就是“一股独霸”和“内部人控制”。在2001年中国证监会强制要求设立独立董事之前,董事长、CEO和几乎所有董事都是由大股东任命或控制。同时,尽管中小股东作为一个群体平均持有30%左右的公司股权,但在董事会中几乎没有董事代表其利益。总的来说,大股东往往通过任命和控制CEO、董事长和董事会成员来行使自己的“霸权”。因此,中国引入独立董事制度的主要目标就是限制大股东的过大权力。然而在实践中,55%左右的独立董事都是由大股东任命或控制,同时25%以上的独立董事是由CEO任命或指派1。鉴于绝大多数CEO也是由大股东任命或指派的,不难推断,中国上市公司中绝大多数独立董事实际上是受大股东控制。再加上几乎所有内部董事(大约占董事会成员的三分之二)也是由大股东控制和任命的,所以大股东即使在实施独立董事制度之后,仍然对CEO任免这样的公司重要事务拥有无可争辩的主导权。

1. 数据主要来自中国股票市场和会计研究数据库(CSMAR)。

具体说,与美国等西方国家相对独立的CEO不同,中国上市公司CEO要么直接被大股东控制,要么被大股东通过董事会(外部独立董事和内部董事基本上都是由大股东控制的)间接控制。对民营控股上市公司来说,大股东往往是公司创始人或其家族。对国有控股上市公司来说,大股东的身份更复杂一些:可能是一家国有企业,也可能是一家国有控股企业集团或国有资产管理机构(比如各级国资委)。一般来说,国有控股上市公司CEO的任命和罢免,通常是由像国资委这样的控股股东决定。但对一些特别重要的重点骨干国有企业,组织部门才是真正的“幕后老板”。据一位在组织部门工作的受访官员透露2,在中国100多家中央企业中,53家一把手由中央组织部任命,副职则由国资委管辖;另外,11家国有金融机构的整个领导班子配备都由中央组织部负责选拔和任命。同样,那些最重要的地方骨干国有企业,其CEO也是由当地组织部门直接任命。总的来说,在中国,那些CEO和董事长由组织部门任命的国有控股企业往往是最重要的企业。同时,由组织部门任命的CEO往往行政级别比较高,也代表一种很高的荣誉和地位。在调查访谈中笔者发现,很多CEO都以能够被组织部任命而自豪,成为一名被组织部门管辖的干部是较高社会地位的象征。1

2. 参见:政府官员访谈G02。

1. 参见:公司高管访谈E03和政府官员访谈G01。

值得注意的是,对极其重要的个别中央或地方国有企业,其CEO的任免甚至连组织部门也无法决定,而是由相应级别的最高党政领导层决定。比如,尽管青岛啤酒的控股股东是青岛市国资委,但其前CEO金志国却是由青岛市委书记直接任命(金志国,2008)。

总的来看,在中国,无论是民营还是国有控股上市公司,其CEO的任命和罢免都是由大股东决定2,但也需要履行一些正式程序,比如需要经董事会审批并以董事会名义进行公告(尽管幕后的真正决策者是大股东或政府领导人)。因此,董事会和独立董事更多地充当了“橡皮图章”的角色,被用来帮助公司从内部员工和外部利益相关者(例如证券监管机构和机构投资者)中获得合法性。但由于各家上市公司大股东的持股比例不尽相同,并不是所有大股东都能对CEO的行为进行有效监督和约束。因此,提出第四个假设:

2. 该观点也被一位被访者所证实,他是一名公司律师,同时担任好几家上市公司的独立董事。据他观察,无论国有控股企业还是民营控股企业,独立董事在CEO任免方面基本没有话语权,最主要的决策都是由大股东决定的(参见:公司律师访谈L02)。

假设4:控股股东权力越大(即持股比例越高),CEO强制离职对绩效的敏感度越高。

(五) 资本市场对CEO强制离职的影响中国资本市场的显著特征之一是流通股和非流通股的股权分置,这严重阻碍了资本市场在激励和约束上市公司高管方面有效发挥作用。政府和证券监管部门意识到非流通股的存在会带来很多问题。首先,流通股持有者通常都是小股东,基本无法影响公司决策;第二,因为无法出售手中的非流通股,大股东对股票价格的涨跌漠不关心;第三,由于流通股数量有限,使中国股票市场流动性有限,股价起伏变化不定,很容易导致市场操纵和内部交易行为;第四,非流通股问题的悬而未决一直阻碍着股票市场改革的推进和发展,每一次将非流通股转化为流通股的政策建议总会导致股价的暴跌和投资者的恐慌;第五,由股权分置问题造成的国内股票市场的低效和其他一系列问题,使很多优秀中国企业被迫到海外上市,特别是去香港上市。这对国内投资者造成了很大负面影响,由于没有优秀公司可以投资,只能投资那些绩效较差的公司,最终被套牢。随着市场体制的不断改革和发展,国家有关部门针对非流通股问题出台了很多政策,困扰中国股市发展多年的股权分置问题逐渐得到解决。2005年4月29日,中国证监会宣布一项新的试点项目,首批四家公司将其非流通股转化为流通股,并通过送股、送现金或送权证等方式对原有股东进行对价补偿。2006年底,几乎所有上市公司都完成了股权分置改革,中国资本市场真正实现了“全流通”。由于每家上市公司的流通股比例不尽相同,而流通股所占比例越高,意味着资本市场对CEO的约束力就越大,因此,笔者提出如下假设:

假设5:流通股比例越高,CEO离职对公司业绩的敏感性越强。

三、数据和研究方法 (一) 样本和数据描述CEO相关信息和财务数据主要来自上市公司年报、中国股票市场和会计研究数据库(CSMAR)。公司治理方面的数据主要从色诺芬(Sinofin)信息服务数据库和万德(Wind, 中国商业金融专业人士最常用的数据库)数据库中搜集整理。1除这些定量数据之外,还有一些定性访谈资料作为补充,主要涉及对上市公司CEO、董事长、独立董事、相关政府机构政府官员、证券交易所监管人员以及基金经理和证券分析师等人的深度访谈。

1. 本文所有图表数据,除特别注明外,其他均来源笔者整合的以下几个数据源的自建数据库:上市公司年报、中国股票市场和会计研究数据库(CSMAR)、色诺芬(Sinofin)信息服务数据库和万德(Wind)数据库。

回归分析中使用的观察单位是“公司—年份”,总共收集了1997-2007年间676家公司的7 436条观察值。2在这些上市公司中,有403家在深圳证券交易所上市,其余273家在上海证券交易所上市。本研究排除了任期不满一年CEO的离职事件,因为本研究以年度公司业绩作为CEO离职的解释变量,任期不满一年的CEO的离职和公司绩效没有太大关系。遵循前人的研究惯例(Ocasio,1994),笔者将公司内某一财年有多次CEO离职的情况进行合并,即如果一家公司在同一个财年有两位或更多的CEO离职,只记录其中一位。

2. 由于在随后的回归分析中使用了滞后的财务数据,因此在回归分析中样本涵盖的时间段是1998-2007,而不是1997-2007。

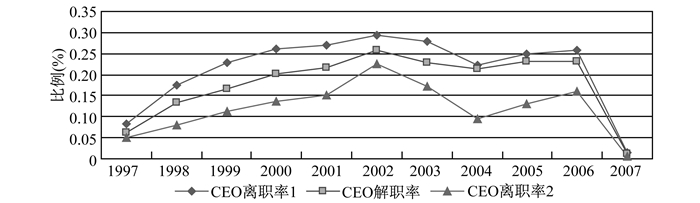

从1997-2007年,676家样本公司中共发生过1 579例CEO离职事件。如图 1所示,中国上市公司CEO的年均离职率是21%,远高于美国和日本的CEO年离职率。1中国股票市场和会计研究数据库(CSMAR)显示上市公司CEO离职主要有12种理由:(1)工作变动;(2)合同到期或任期届满;(3)控股股东变更;(4)退休;(5)健康原因;(6)辞职;(7)被免职;(8)公司治理改革;(9)个人原因;(10)法律诉讼或被拘捕;(11)其他原因;(12)未知原因。

1. Weisbach (1988)、D.J.Denis和D.K.Denis (1995)在其文章中提到美国CEO的年离职率分别为7.8%和9.3%,而Kang和Shivdasani (1995)提到日本CEO的年均离职率是12.88%。

|

图 1 CEO离职和强制离职(解职)的频率(1997-2007) |

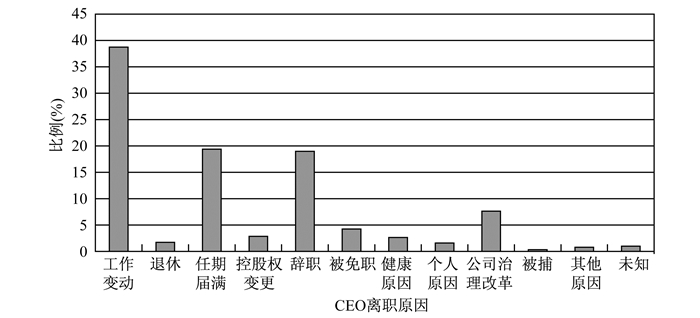

图 2列举了各种离职原因的分布情况。其中工作变动是最常见的离职原因,占离职总数的38%;其次是合同到期或任期届满,占离职总数的19%;第三大原因是辞职,占离职总数的18%;第四大原因是公司治理改革2,占离职总数的7.5%;公开宣布的CEO强制离职(被免职)案例只占离职总数的4%。

2. 此处的公司治理改革是指分设董事长和CEO两职,原董事长兼CEO通常选择辞去CEO职位,而保留董事长职位。

|

图 2 中国上市公司CEO离职原因分布情况 |

要检验董事会行使控制权和监督权的有效性,必须区分CEO强制离职和非强制离职两类情况,因为只有强制离职(即CEO被免职)才能充分反映股东和董事会对经理人的监督和惩处。但正如很多学者的观点,仅仅依靠市场公开信息很难区分强制离职和非强制离职,因为媒体报道很少清楚地指出CEO离职是否与业绩不佳有关(Weisbach,1988;Denis & Denis,1995;Kang & Shivdasani,1995)。在本研究中笔者也遇到这一问题。虽然可以清楚地界定一些离职案例的性质,比如“被免职”、“辞职”和“合同到期”应归类于强制离职,“健康原因”应归类于非强制离职,但对那些“工作变动”的情况则很难判别其为强制性还是非强制性离职。不过,离职是强制还是非强制的,可以根据离职CEO下一份工作的好坏来推断。如果下一份工作比前一份工作更好,那很有可能是非强制离职,否则就是强制离职。Warner、Watts和Wruck(1988)在研究中将“寻求其他机会”、“到其他公司任职”以及“政策分歧”等离职原因归为强制离职。Denis和Denis(1995)也试图以这样的方式归类进行研究,但最后却发现强制离职和企业绩效之间根本没有显著关系。

在本研究中,笔者把因“工作变动”而离职的情况归为强制性离职,是因为在中国,上市公司是极少数能在严格管制的资本市场上进行融资的企业,上市公司CEO不仅有良好的社会声望,还拥有各类丰富的资源,比这更好的工作机会比较少见1。因此,本研究除了将退休、健康问题和公司治理改革等原因归类为非强制离职(这些离职与企业绩效无关)外,其他原因都归类为强制离职。2根据以上分类标准,在1997-2007年的1 579次CEO离职事件中,有1 398次属强制离职,181条属非强制离职(即图 1中的CEO解职率曲线1)。3

1. 但也有一些例外情况:在中国,很多国有控股企业上市公司CEO的最终职业生涯目标并非在企业任职,而是把CEO职位作为任职高级政府官员的跳板,因此一些上市工作CEO主动或被动地进入相关政府部门任职,这种情况的CEO“工作变动”不属于强制离职,但考虑到升至政府官员的上市公司CEO数量还是比较少的,相对比例还是比较低的,因此,本研究把因“工作变动”导致的CEO离职事件归类为强制性离职大体上是符合实际情况的。更重要的是,这种归类并不会影响统计结果和统计推论,因为就算把一些“工作变动”类的非强制性离职当作了强制性离职,但只要在统计分析中得出的统计结果显著,反而说明研究是能够经受住敏感性测试的(sensitivity tests)。因为这意味着,即使有噪音和干扰因素(把一些非强制性离职算作了强制性离职),仍然得到了统计意义上的显著结论。

2. 现有文献通常将与企业绩效无关的离职原因,例如死亡、疾病和公司控股权的改变,作为缺省值处理。本文也遵循了这一研究惯例。

3. 此外,笔者又用更严格的方法重新划分了CEO强制离职和非强制离职:把“工作变动”类算作非强制性离职,仅将“合同到期”、“辞职”、“被免职”和“被拘捕”导致的离职归类为强制离职(即图 1中的CEO解职率曲线2)。在数据分析中,笔者对这两种分类方法都进行了验证,发现统计结果基本一致。

表 1是对主要变量的描述性统计分析,从中可以看出中国上市公司CEO的平均年龄是47.4岁,与中国一般企业CEO的平均年龄相似。4但上市公司CEO的平均任期只有2.3年,远远低于中国一般企业CEO的平均任期。5与美国和日本的上市公司相比,中国上市公司CEO要年轻得多,平均任期也短得多。6

4. 根据由中国企业家调查系统编著的2004年《中国企业家成长与发展报告》,中国企业CEO的平均年龄是48岁。

5. 中国企业家调查系统的调查发现,1998年中国企业CEO任期在1-5年、6-10年、11-15年、16-20年和20年以上的比例分别是36%、28.3%、26.7%、6.4%和2.6%。2000年同样的调查显示,1990-2000年间每家企业平均只有1.6位高管离职。

6. 美国和日本上市公司CEO的平均年龄均超过60岁,平均任期分别是是9.3年和7.3年(Hamilton,2004)。

| 表 1 主要变量的描述性统计和相关系数矩阵 |

1.因变量 CEO强制离职。如果上市公司过去一年内发生了CEO强制离职事件,则取值为1,反之取值为0。

2.自变量 本研究的主要目的是检验中国上市公司CEO的离职和惩处是否基于公司业绩,董事会(独立董事)能否提高CEO强制离职对公司业绩的敏感性,以及大股东和资本市场在惩处和约束CEO行为方面的作用。因此,本文有如下5个自变量:

公司业绩:本文用三个测量指标来衡量公司业绩,分别是:盈利性(profitability),用资产收益率(ROA)衡量;股票市场表现,用年股票收益率(annual stock return)衡量;增长性,用净资产增长率(annual growth rate of equity)衡量。

两职分任:虚拟变量,代表分设CEO和董事长两职,如果两职分设取值为1,反之取值为0。

独立董事比例:董事会中外部独立董事的比例。

大股东持股比例:第一大股东或控股股东的持股比例。

流通股比例:流通股占公司总股份的比例。

为检验两职分任、独立董事、大股东和资本市场能否提高CEO强制离职对公司业绩的敏感性,需要设立公司业绩变量和这四个公司治理变量之间的交互作用变量。从交互变量的系数可以看出在分设CEO和董事长、任命更多独立董事、大股东持股比例更大以及流通股比例更高的情况下,CEO强制离职是否对公司业绩更敏感。

3.控制变量 包括一系列可能影响CEO离职的公司特征变量,比如公司行政级别、公司规模、杠杆率(资产负债率)和所处行业等。此外,笔者还用年份和“是否沿海企业”变量来发现影响CEO离职的时间和地区效应。

公司行政级别:虚拟变量,1=非国有控股企业,2=县及乡镇政府控股,3=市政府控股,4=省政府控股,5=中央政府控股。

公司规模:用公司资产的对数衡量。公司规模与公司高管离职密切相关,但公司规模和高管离职率的具体关系并不明确。有研究发现,公司规模和高管离职率之间存在正相关关系(Grusky,1961),也有研究发现,公司规模和CEO任期之间没有关系(Pfeffer & Leblebici,1973)。Jensen(1986)则认为大公司的CEO地位更稳固,更不容易离职。笔者认为,Jensen的观点更符合中国企业的实际情况,因为中国大公司的CEO更有权力,和政府的关系更密切,其在公司中的地位也更稳固。因此,公司规模和上市公司CEO离职的关系应该是负向的。

资产负债率(debt-to-asset ratio):用来衡量公司风险。相关研究发现,资产负债率与CEO任期成反比(Pfeffer & Leblebici,1973)。资产负债率反映了公司的财务风险。在财务风险很高和借贷很多的公司中,CEO面临的压力很大,地位也不稳固,所以离职率偏高。除衡量财务风险外,本文也用资产负债率衡量银行对上市公司的压力,因为中国上市公司70%以上的融资都来自银行。如表 1所示,中国上市公司的平均资产负债率是0.55,说明上市公司的贷款负担很重,其CEO可能会面临来自银行的很大压力。

沿海地区1:虚拟变量,1=公司属沿海地区,0=非沿海地区。中国沿海和内陆地区在市场化和国际化程度方面差异很大,因此本文引入“沿海地区”变量来检验地区差异对CEO离职的影响。

1. 如果公司注册地在以下东南沿海省市,包括上海、江苏、浙江、福建、广东和海南,则被认为是沿海公司。

行业变量:为控制行业因素对CEO离职情况的影响,本文在模型中引入行业变量,并按照中国证监会的分类,将中国上市公司分为六大行业:制造业、商业(批发和零售)、综合多元化企业、公用事业、房地产业和金融业。

此外,本文还引入年份变量测量时间效应。在所有模型中,自变量和控制变量都是滞后一年的数据。

(三) 模型构建和估算和现有文献研究(Weisbach,1988;Kang & Shivdasani,1995;Ocasio,1994)类似,本文采用二项Logit模型来估计CEO离职的可能性,并首先建立以下基准模型:

| $ {\text{ln}}\frac{{Pr\left(y \right)}}{{1 - Pr\left(y \right)}} = \alpha + \beta {{\text{x}}_1} + \gamma Z + u $ |

公式中,公司当年发生CEO强制离职(y)取值为1,否则取值为0;y代表“绩效”;Z是控制变量矢量;α是要估算的常数项;β是要估算的系数;γ是控制变量矢量的系数;u是干扰项。

为检验公司治理变量能否增强CEO强制离职对公司绩效的敏感性,本文将四个公司治理变量[两职分任(x2)、独立董事(x3)、大股东持股(x4)和流通股(x5)]和绩效变量构建交互变量,并和这四个公司治理变量一起加入方程,形成方程2:

| $ \begin{gathered} {\text{ln}}\frac{{Pr\left(y \right)}}{{1 - Pr\left(y \right)}} = \alpha + \beta 1{x_1} + \beta 2{x_2} + \beta 3{x_3} + \beta 4{x_4} + \beta 5{x_5} + \beta 21{x_1}{x_2} + \hfill \\ \;\;\;\;\; \beta 31{x_1}{x_3} + \beta 41{x_1}{x_4} + \beta 51{x_1}{x_5} + \gamma Z + u \hfill \\ \end{gathered} $ |

通过观察四个交互变量的系数,可以分别检验假设2、假设3、假设4和假设5。

在估算模型中,有三个问题值得注意。一,本文用随机效应模型1来消除潜在的异方差;二,正如表 1所示,笔者对模型中所用变量进行了皮尔逊相关分析,发现所有变量之间的相关系数均小于0.7,表明本文模型不存在多重共线性问题; 三,由于董事会改革(分设CEO和董事长、任命独立董事)和股权分置改革(非流通股转化为流通股)都是由政府发起的外生事件,因此本研究中这些公司治理变量对CEO离职影响的内生性偏差会比较小。

1. 本文之所以使用随机变量模型而不是固定效应模型主要有两个原因:一方面,模型中的因变量“CEO离职”是一个反复出现的事件,而不是像通常的事件史分析模型一样,因变量是单独事件,而随机变量模型更有助于解决同一公司多次CEO离职之间的相互依赖和相关问题对估计系数的扭曲和影响;另一方面,本研究中一些独立变量如政府隶属情况、两职分设、独立董事比例等都是相对稳定的随时间变化非常有限的变量,如果使用固定效应模型,就很可能使得许多解释性变量都出现值等于0的情况,因此,在这种情况下,更适合使用随机效应模型。

四、模型分析结果 (一) 公司业绩与CEO强制离职表 2是方程1的最大似然估计结果,可以看到资产收益率、年股票收益率和净资产增长率的系数都为负值,并分别在0.05、0.1和0.01的显著性水平上显著,这表明中国上市公司CEO的强制离职基本上是基于公司业绩的。资产收益率和净资产增长率在预测CEO强制离职方面更有解释力,这意味着,比起股票收益和股市表现,中国上市公司在过去十几年中更注重公司规模的快速扩张。

| 表 2 公司业绩与CEO强制离职(1998-2007)随机效应Logit模型(滞后数据) |

从表 2可以看出,大多数控制变量的系数都至少在0.1的显著性水平上显著,尤其是公司行政级别的系数大多为负值,说明和民营控股公司相比,无论是隶属于哪个层级的国有控股公司,其CEO的地位都更稳固和更不容易离职。公司规模的系数为负且显著,表明规模越大的公司,CEO越不容易离职。资产负债率的系数与预测方向一致但在统计意义上不显著,意味着在1998-2007年间,中国银行在约束上市公司CEO行为方面没有发挥重要作用。这可能是因为银行本身也是国有企业,公司治理较差,软预算约束情况比较严重,因此这些银行既没有动力也没有能力监督和约束上市公司CEO的行为。2沿海地区变量的系数在0.01的显著性水平上显著且为负值,说明中国沿海地区上市公司CEO的离职率更低,也更不容易被解职。这有点出乎意料,因为沿海地区的企业经理面临着来自市场和董事会的更大压力和约束,理应离职率更高,更容易被解职。行业变量中公用事业和房地产业的系数显著且为正值,说明与制造业相比,这两个行业里的CEO更容易被免职。年份变量中,2006年(滞后的)的系数在0.01的显著性水平上显著且为负值,意味着在2007年中国股市大牛市期间,上市公司CEO被免职的可能性明显降低。

2. 随着中国银行部门大规模改革的实施,例如银行股票上市和引入国外战略投资者等,2005年后中国银行的公司治理和绩效情况大大改善。

(二) 两职分设对CEO离职和公司绩效关系的影响表 3显示,无论是以资产收益率还是净资产增长率衡量公司绩效,绩效和两职分任的交互变量系数都不显著,表明分设CEO和董事长两职并没有显著增强CEO离职对公司绩效的敏感性。假设2得到验证。

| 表 3 CEO强制离职的随机效应估计模型(1998-2007)(滞后数据) |

在表 3中,无论以资产收益率还是净资产增长率衡量公司绩效,绩效和独立董事的交互变量系数都在0.01的显著性水平上显著且为正值(与预测方向相反),说明中国上市公司中独立董事的任命不仅没有提高CEO离职对公司绩效的敏感性,反而削弱了,假设3得到验证。这是一个颇为发人深思的发现——在中国,独立董事制度的实施不但没有达到监督和约束CEO的预期目的,反而出现了相反的效果,使得董事会中独立董事越多,越有利于CEO逃避监督和惩处。皮莉莉(2011)的研究也印证了这一点,她发现上市公司中独立董事比例越高,CEO被强制性变更的可能性越低,说明与西方国家普遍认为的独立董事承担着监督和制约CEO的角色不同,中国上市公司的独立董事实际上很可能扮演了CEO“帮手”的角色,使得CEO更容易逃避监管和责任。Kato和Long (2006)对中国上市公司的实证分析也得出相似的结论,他们发现,当独立董事的比例从0提高到33.33%时,CEO被强制性变更的可能性则由19%下降到8%。

(四) 大股东在监督和约束上市公司CEO中的作用表 3数据显示,以净资产增长率衡量公司绩效时,绩效和大股东持股比例的交互变量的系数在0.1的显著性水平上显著且为负值,说明大股东持股比例越高,CEO离职对公司绩效的敏感性越强。这也意味着,大股东的权力越大,越能有效监管和约束CEO的行为。

(五) 资本市场对CEO强制离职的影响由表 3可知,以净资产增长率衡量公司绩效时,绩效和流通股比例的交互变量系数在0.01的显著性水平上显著且为负值,说明资本市场能够显著增强CEO离职对公司绩效的敏感性,支持了假设5的预测。

五、结论与讨论通过数据分析,本文深入分析了中国上市公司CEO强制离职的影响因素及其作用机制,并揭示出一种与代理理论预测和西方经验颇为不同的CEO解职规律:分设CEO和董事长对增强CEO离职对公司业绩的敏感度没有显著影响,而且独立董事的任命产生了适得其反的意外效果——不但没有增强,反而削弱了董事会在监督和约束CEO行为方面的作用。尽管独立董事(及董事会)在惩戒CEO方面还没有发挥其应有的积极作用,但进一步的研究发现,在中国,大股东在监督和约束CEO方面的角色却颇为有效,资本市场也显著提高了CEO离职对公司绩效的敏感性,使不称职的CEO在公司业绩不佳时更容易被解职。此外,本文经验数据表明,中国上市公司CEO的强制离职大多是基于公司业绩,但净资产增长率和资产收益率对CEO强制离职的解释力比年股票收益率更强,说明中国上市公司更注重盈利性和公司规模的快速扩张,而不是股票市场的短期回报和表现。

总的来看,中国上市公司大体上是以公司业绩为基础对CEO进行惩戒和解职,但对CEO的解职通常并非由董事会(尤其是独立董事)而是由大股东决定。这种大股东“一股独霸”和董事会力量薄弱的状况,主要是和中国上市公司高度集中的股权结构有关。在股权高度集中于某个大股东时,董事会就很难摆脱大股东的操纵而独立运作。同时,由于董事会是一个西方舶来品,中国很多企业家和管理者,尤其是国有企业和家族企业的管理者,甚至不知道董事会到底是什么和该如何运作。1对中国大多数上市公司而言,无论是国有控股企业还是民营控股企业,董事会只是为了满足证券监管机构的上市要求和合规需要而不得已设立的,仅仅是大股东用来获取合法性的“橡皮图章”。在涉及到CEO任免这样的重大公司决策时,还是大股东说了算。

1. 在实地调研中,笔者也对几位非上市公司CEO进行了访谈,发现大多数CEO名片上的职位都是董事长兼CEO,但他们的公司压根没有董事会(因为大多数公司都是由创始人全资所有)。他们之所以称自己为董事长,只是因为在中国,董事长的头衔听起来似乎更好听和更“现代”,比CEO的权力也更大。

本文的研究结果很好地支持了社会学新制度主义的观点,即CEO离职不仅仅是一个经济过程,受效率逻辑的支配,更是一个社会政治过程,受权力逻辑的强烈影响。1需要指出的是,中国上市公司控股股东对CEO基于公司业绩进行解职判断,并不意味着效率逻辑在CEO解职决策中居于主导地位。这仅仅说明,上市公司作为承受较大绩效压力的经济组织,其“公司政治”的运作是基于一定“业绩底线”的,而权力逻辑的施展空间和运行边界也受到了效率逻辑的制约。然而,有“业绩底线”的公司政治仍然是政治,受效率逻辑制约的权力逻辑在很多情况下依然显现出强大的支配作用。这种在CEO“解职政治”中体现的“业绩”和“能力”因素,是符合中国企业中诸多组织现象的一般规律的,比如国有企业“有原则的任人唯亲”制度(华尔德,1996)及车间政治中在确定工人下岗名单时的“刚性与弹性”(李铒金,2003)等。

1. 此处的“权力逻辑”并不仅仅指中国语境下的宏观“行政权力逻辑”(比如党管干部体制对国有控股上市公司CEO更替的影响),还包括中观层面的资本市场权力和微观公司层面的大股东权力、董事会权力以及董事长、独立董事等个人权力对CEO离职的影响,这些不同层面的权力透过公司这一平台,以公司政治的形式展现出来,共同影响了CEO的(强制)离职过程。

总之,CEO强制离职事件不仅仅是一项重大公司决策,也折射出一个组织的潜在深层权力结构(Pfeffer,1981)。此外,本研究也表明,一项新的组织实践的实际效果往往最终取决于那些在组织中拥有决策权的当权者的利益(Fligstein,2001;张翼,2002)。独立董事在约束中国CEO行为方面的无力和意外负面后果,以及大股东在CEO任免决策中的延续主导地位,一方面表明任何激励机制或组织结构的有效性都是有前提条件的(周雪光,2008),另一方面也生动体现了组织中既有权力结构的顽固性(李铒金,2003)和组织实践中根深蒂固的权力逻辑(张兆曙,2012)。尽管中国政府推动实施独立董事制度的初衷是削弱大股东的权力以改善公司治理,但像大股东这样的“公司统治者”却把新公司治理制度的实施作为一个进一步增强其权力和地位的机会(例如借任命独立董事的机会清除内部异己和竞争对手)。在有效维护和巩固其权力与实现组织权力再生产的同时,也阻碍了新制度实施中从“形式绩效”到“实质绩效”的达成(刘玉照、田青,2009)。从更大视野看,组织中这种普遍存在的权力逻辑压倒效率逻辑的现象,可能是阻碍中国公司治理改革和其他各类组织和制度变迁,使改革流于形式、新制度止于表象的深层原因,需要进一步研究其规律和厘清其机制,以更好地完善组织变革理论,推动改革发展实践。

Ahmadjian Christona L., Patricia Robinson. 2005. A Clash of Capitalisms: Foreign Shareholders and Corporate Restructuring in 1990s Japan. American Sociological Review, 70(3): 451-471. DOI:10.1177/000312240507000305 |

Boeker W. 1992. Power and Managerial Dismissal: Scapegoating at the Top. Administrative Science Quarterly, 37(3): 400-421. DOI:10.2307/2393450 |

Brown M. C. 1982. Administrative Succession and Organizational Performance: The Succession Effect. Administrative Science Quarterly, 27(1): 1-16. DOI:10.2307/2392543 |

Cannella A. A., Lubatkin Jr. M. 1993. Succession as a Sociopolitical Process: Internal Impediments to Outsider Selection. Academy of Management Journal, 37(4): 763-793. |

Chang, Eric C. and Sonia M. L. Wong. 2004. "Chief Executive Officer Turnovers and the Performance of China's Listed Enterprises. " Hong Kong Institute of Economics and Business Strategy Working Paper No. 1113. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=644741

|

Cioffi J. W., Hopner M. 2006. The Political Paradox of Finance Capitalism: Interests, Preferences, and Center-Left Party Politics in Corporate Governance Reform. Politics & Society, 34(4): 463-502. |

Coffee J. 1999. The Future as History: The Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications. Northwestern University Law Review, 93(3): 641-708. |

Davis G.F., Thompson T.A. 1994. A Social Movement Perspective on Corporate Control. Administrative Science Quarterly, 39(1): 141-173. DOI:10.2307/2393497 |

Denis D.J., Denis D.K. 1995. Performance Changes Following Top Management Dismissals. Journal of Finance, 50(4): 1029-1057. DOI:10.1111/j.1540-6261.1995.tb04049.x |

Fligstein N. 2001. The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First- Century Capitalist Societies. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

|

Fredrickson J. W., Hambrick D. C., Baumrin and S. 1988. A Model of CEO Dismissal. Academy of Management Review, 13(2): 255-270. DOI:10.5465/amr.1988.4306882 |

Groves T., Hong Y., McMillan J., Naughton B. 1995. China's Evolving Managerial Labor Market. Journal of Political Economy, 103(4): 873-892. DOI:10.1086/262006 |

Grusky O. 1961. Corporate Size, Bureaucratization, and Managerial Succession. American Journal of Sociology, 67(3): 261-269. DOI:10.1086/223129 |

Harrison Richard J., Torres David L., Kukalis Sal. 1988. The Changing of the Guard: Turnover and Structural Change in the Top-Management Positions. Administrative Science Quarterly, 33(2): 211-232. DOI:10.2307/2393056 |

Huson M., Parrino R., Starks L. 2001. Internal Monitoring Mechanisms and CEO Turnover, a Long-Term Perspective. Journal of Finance, 56(6): 2265-2297. DOI:10.1111/0022-1082.00405 |

Jensen Michael C. 1986. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economic Review, 76(2): 323-329. |

金志国. 2008. 一杯沧海:我与青岛啤酒. 北京: 中信出版社. JIN Zhiguo. 2008. Yibei Canghai: Ⅰ and Tsingtao Beer. Beijing: China CITIC Press. |

Kang Jun-Koo, Anil Shivdasani. 1995. Firm Performance, Corporate Governance, and Top Executive Turnover in Japan. Journal of Financial Economics, 38(1): 29-58. DOI:10.1016/0304-405X(94)00807-D |

Kaplan S. 1994. Top Executives, Turnover, and Firm Performance in Germany. Journal of Law, Economics and Organization, 10(1): 142-159. DOI:10.1093/jleo/10.1.142 |

Kato T., Long C. 2006. CEO Turnover, Firm Performance, and Enterprise Reform in China: Evidence from Micro Data. Journal of Comparative Economics, 34(4): 796-817. DOI:10.1016/j.jce.2006.08.002 |

李铒金. 2003. 车间政治与下岗名单的确定——以东北的两家国有工厂为例. 社会学研究(6). LI Erjin. 2003. The Workshop Game and the Laid-Off List Making: A Case Study of Two State-Owned Enterprises in North-East China. Sociological Studies(6). |

李猛、周飞舟、李康. 2003. 单位: 制度化组织的内部机制[G]//中国社会学(第二卷). 中国社会科学院社会学研究所, 编. 上海人民出版社. LI Meng, ZHOU Feizhou, and LI Kang. 2003. "Danwei: The Inner Mechanism of Institutional Organization. "In Chinese Sociology (Volume 2), edited by Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences. Shanghai People's Publishing House. |

刘玉照, 田青. 2009. 新制度是如何落实的?——作为制度变迁新机制的"通变". 社会学研究(4). LIU Yuzhao, TIAN Qing. 2009. How to Put into Effect of the New Institutions? 'Tongbian'as the New Mechanism of Institutions Changing. Sociological Studies(4). |

Mintzberg H. 1983. Power in and Around Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

|

Ocasio W. 1994. Political Dynamics, the Circulation of Power: CEO Succession in US Industrial Corporations, 1960-1990. Administrative Science Quarterly, 39(2): 285-312. DOI:10.2307/2393237 |

Pfeffer J., Leblebici H. 1973. Executive Recruitment and the Development of Interfirm Organizations. Administrative Science Quarterly, 18(4): 449-461. DOI:10.2307/2392198 |

Pfeffer J. 1981. Power in Organizations. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company.

|

Pfeffer J., Salancik G. 1977. Organizational Context and the Characteristics and Tenure of Hospital Administrators. Academy of Management Journal, 20(1): 74-88. |

皮莉莉. 2011. 中国上市公司CEO的权力与强制性CEO变更的关系研究. 广东商学院学报(6). PI Lili. 2011. Research on the Relationship between CEO Power and Forced CEO Turnover of Chinese Listed Companies. Journal of Guangdong University of Business Studies(6). |

Salancik G., Pfeffer J. 1980. Effects of Ownership and Performance on Executive Tenure Corporations in U. S. Corporations. Academy of Management Journal, 23(4): 653-664. |

Vitols, Sigurt. 2003. "Negotiated Shareholder Value: The German Version of an Anglo-American Practice. " WZB Markets and Political Economy Working Paper No. SP Ⅱ 2003-25. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=510062.

|

华尔德. 1996. 共产党社会的新传统主义: 中国工业中的工作环境和权力结构[M]. 龚小夏, 译. 香港: 牛津大学出版社. Walder, Andrew G. 1996. Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry, translated by GONG Xiaoxia. Hong Kong: Oxford University Press. |

Warner Jerold B., Watts Ross L., Wruck K. H. 1988. Stock Prices and Top Management Changes. Journal of Financial Economics, 11061106(20): 461-492. |

Weisbach M.S. 1988. Outside Directors and CEO Turnover. Journal of Financial Economics, 20: 431-460. DOI:10.1016/0304-405X(88)90053-0 |

Zajac E., Westphal J. 1996. Who shall Succeed? How CEO/Board Preferences and Power Affect the Choice of New CEOs. Academy of Management Journal, 39: 64-90. |

张维迎. 2000. 产权安排与企业内部的权力斗争. 经济研究(6). ZHANG Weiying. 2000. Property Right Structure and the Struggle for Power within the Enterprise. Economic Research Journal(6). |

张翼. 2002. 国有企业的家族化. 北京: 社会科学文献出版社. ZHANG Yi. 2002. The Clanization of the Relationship among the Staff in State-Owned Enterprises. Beijing: Social Sciences Academic Press. |

张兆曙. 2012. 新制度落实:单位内部的上下分际及其运作. 社会学研究(3). ZHANG Zhaoshu. 2012. The Implementation of the New Institution: The Vertical Boundary Structure and Its Operation in Danwei Organization. Sociological Studies(3). |

周建, 刘小元, 方刚. 2009. 基于中国上市公司的CEO更替与公司治理有效性研究. 管理学报(7). ZHOU Jian, LIU Xiaoyuan, FANG Gang. 2009. Study on CEO Turnover and the Effectiveness of Corporate Governance: Evidence from China Listed Corporations. Chinese Journal of Management(7). |

周雪光. 2008. 基层政府间的"共谋现象":一个政府行为的制度逻辑. 社会学研究(6). ZHOU Xueguang. 2008. Collusion among Local Governments: The Institutional Logic of a Government Behavior. Sociological Studies(6). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32