QI Yaqiang, Department of Sociology, Renmin University of China E-mail: qiyaqiang@ruc.edu.cn.

健康既是人类发展的终极目标之一,也是人力资本的重要内容,对个人生活质量和社会发展进步都有重要意义。传统衡量社会福利水平的主要指标仅包括收入水平等经济变量,但二战后,相当一部分学者开始认识到健康对社会的重要性,并将健康水平纳入衡量社会福利水平的指标体系。他们认为,健康本身就是构成人类福利的重要组成部分,它既是人们赖以谋生的工具,也是人们能够享受自己劳动成果的保证,对个人和社会均意义非凡(Deaton,2003)。随着中国综合国力的增强和人民生活水平的提高,人们对健康问题越来越关注。据新华网报道,2008年以来,大众健康类图书销售增长率达到25%,大大高于整体图书销售10%的增长率1,这从一个侧面反映了群众对健康的重视。

1.参见:李文,从养生看中医,http://news.xinhuanet.com/society/2009-06/23/content_11588631.htm,2009-06-23。

尽管近年来中国经济保持高速增长,但社会不平等问题却日益凸显,贫富差距有明显拉大的趋势。联合国开发计划署(2005:1)在《人类发展报告》中写道:“中国自古以来地区发展不平衡,在近20多年来的经济改革和快速增长中,更显示出多方面的不平衡性。这种不平衡表现在城乡之间、地区之间、性别之间和不同群体之间”。以国际上通用的基尼系数来看,中国收入分配的基尼系数从1982年的0.30上升到2002年的0.45,20年间上升了50%(联合国开发计划署,2005:16)。国际上一般以0.4作为基尼系数的警戒线,若高于0.4则认为社会存在较为严重的不平等。近几年,中国基尼系数连续上升且都处于警戒线以上,贫困地区和贫困群体分别较之富裕地区和富裕群体的差距持续拉大,这一现象已经引发了研究者们越来越多的关注。

20世纪70年代末以来,一系列国外的研究表明,严重的收入不平等可能对人口健康存在负面影响(Rogers,1979;Wilkinson & Pickett,2006),并且这种负面影响主要表现为地区居民患慢性疾病(心血管疾病、抑郁症等)的几率增大(Spencer,2004;Van Doorslaer & Koolman,2002)。虽然中国居民的健康水平在改革开放以来有了显著改善,但根据世界卫生组织公布的《2007年世界卫生统计报告》,中国的人均预期寿命在世界卫生组织193个成员中仅排第80位,且部分结构性问题仍十分突出,尤其是慢性非传染性疾病患病率迅速增加1。正因如此,研究中国收入不平等与健康的关系就有其独特的现实意义。

1.据卫生部、科技部和国家统计局于2002年联合开展的“中国居民营养与健康状况调查”的结果,中国18岁及以上居民高血压患病率为18.8%,与1991年相比上升了31%;18岁及以上居民糖尿病患病率为2.6%;与1992年全国营养调查资料相比,成人超重率上升了39%,肥胖率上升了97%。

考察中国收入不平等对居民健康水平的影响,还具有重要的学术意义。首先,在发展中国家进行收入不平等与健康关系的研究,弥补了国际上当前将研究重心放在发达国家的偏颇,由于发展中国家大都存在地区经济发展不平衡和医疗保障制度不健全等问题,这些国家的收入不平等与健康的关系更值得关注;其次,中国属于世界上地区经济不平等程度较高的国家之一,地区发展极不均衡,分析中国不同地域之间收入不平等与健康的关系能够有力地检验相应的收入不平等与健康的理论争论(Subramanian, et al., 2004),这一点将在下文中详细讨论;最后,对中国收入不平等与健康关系的研究刚刚起步,目前尚缺少深入的实证分析,本研究在一定程度上填补了这一领域的空白。

基于上述现实与学术意义,本文采用2005年中国综合社会调查(CGSS2005)数据及其相关地区的社会统计资料,运用多层Logistic模型分析中国县级收入不平等程度对个人自评健康的影响,并探讨相应的作用机制,以期深入认识中国社会不平等的现状及其健康后果,为提高中国国民健康水平、促进社会经济均衡发展贡献新的理论和实证经验。

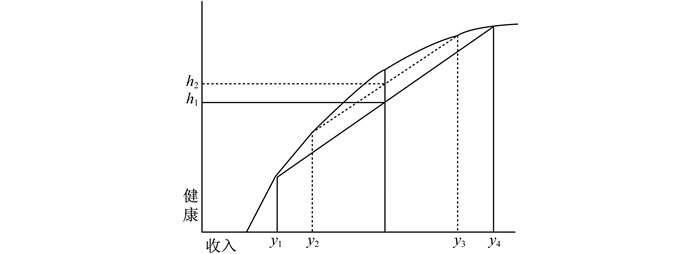

一、文献综述与研究假设 (一) 收入不平等与健康的关系早在20世纪70年代,国外学者就发现,在国家层次上,收入不平等和人口健康之间存在着紧密的联系。例如,罗杰斯(Rodgers,1979)指出,如果以基尼系数为指标来测量一国的收入不平等程度,用预期寿命和婴儿死亡率等指标来测量一国的人口健康状况,那么收入分配较不平等的国家(如美国、英国)的人口健康状况要比那些收入分配比较平等的国家(如北欧国家)差。一些学者(Gravelle,1998;Preston,1975)将这种国家层面的收入不平等与健康之间的关系归结为个体层次上绝对收入与健康的非线性关系,即个人的绝对收入水平会影响个体的健康水平,且收入对健康的贡献边际递减,用函数形式可以表示为:

| $ {h_i} = f\left({{y_i}} \right), \;\;\;\;\;{并且}f' > 0, \;\;\;f'' < 0 $ | (1) |

其中,hi表示个体i的健康水平,yi表示个体i的收入水平,而f为两个变量之间的函数关系。该函数的一阶导数为正(单调递增),二阶导数为负(边际递减)。

如果上述的函数关系成立,那么如图 1所示,假设一个社会中只存在两位成员,一个富人(收入为y4)和一个穷人(收入为y1),这时,社会中对应的平均健康水平为h1。如果将富人的一部分收入转移给穷人(转移的数额为y4-y3),即富人收入下降为y3,穷人收入增至y2,则该社会的平均健康水平会提升为h2。之所以会出现平均健康水平的提升,就是因为转移的财富对穷人健康的改善要大大高于对富人健康的损害。苏布拉马尼亚姆等(Subramanian, et al., 2004)将这种绝对收入对健康的边际递减效应称为“凹陷效应”(concavity effect)。因此,有学者提出,只有个体的绝对收入本身才真正影响个体健康水平(Gravelle,1998)。收入不平等的缩小确实会改善社会人均健康水平,但这种改变的核心就是个人层次上收入对健康的贡献边际递减。一旦对绝对收入的“凹陷效应”加以控制,那么收入分布本身并不会对人口健康水平产生额外的影响。这种观点被称为“绝对收入理论”。

|

图 1 绝对收入对健康的凹陷效应 |

相应的,除了绝对收入的“凹陷效应”之外,许多学者(Kawachi & Kennedy,1999;Marmot & Wilkinson,2001;Subramanian, et al., 2004;Wilkinson, 1996, 1997, 2005)提出,不平等本身对个人健康水平具有真实和独立的影响。这种观点被称为“收入不平等理论”。该理论认为,收入不平等主要通过以下三大机制影响个体健康。一,悬殊的贫富差距会加重社会底层成员的相对剥夺感。威尔金森(Wilkinson,1996)指出,人们通过与社会中其他人相比较而确定其在群体中的相对位置,相对位置较低会使人感到压抑和沮丧。如果社会严重分化,处在社会下层的人就会由于相对位置的低下而产生强烈的被剥夺感,从而给其带来很大的心理压力和负面情绪。当长期生活在这种压力之下时,他们患各种慢性病(如心血管疾病、抑郁症等)的机率就会增大(Spencer,2004;Van Doorslaer & Koolman,2002)。二,贫富差距的扩大还会造成严重的社会两极分化,破坏人与人之间的社会关系,导致人们不再相互信任和互利互惠,从而影响社会整合,降低社会信任度和社会凝聚力,进而影响社会成员的健康水平(Kawachi & Kennedy,1999;Marmot & Wilkinson,2001)。有研究表明,疏远的社会关系使人们在面对紧张和压力等健康风险时不能得到足够的社会情感支持,从而增大研究对象的疾病和死亡风险(House, et al., 1988)。三,除了上述强调收入不平等通过社会心理因素影响健康的解释之外,还有学者从物质资源的角度阐释收入不平等与健康的关系(Kaplan,1996;Lynch, et al., 2000)。他们指出,一般而言,能够容忍较高程度不平等的政府,其在各种公共产品供给方面通常投入不足,从而影响人口健康水平。例如,卡普兰(Kaplan,1996)的研究表明,美国的收入不平等与各州的许多社会经济特征存在紧密联系,贫富分化严重的州往往失业率较高、社会保障覆盖面较窄、教育及医疗保障支出较低和人均图书拥有量较少。收入不平等很可能通过对这些变量的影响间接对人口健康产生负面影响。为了与基于社会心理的解释相区别,林奇等(Lynch, et al., 2000)将这种基于物质原因的解释称为“新唯物主义”机制(neo-materialism)。

苏布拉马尼亚姆等(Subramanian, et al., 2004)总结道:“(收入不平等理论)是社会中的收入分布而不是个体收入或社会人均收入影响了人口的健康状况。也正因为如此,不管一个人的绝对收入如何,只要他生活在一个较不平等的社会中,他的健康状况就会变差。因此,通过将收入—健康关系曲线整体下移,收入不平等将损害社会中每个人的健康水平。这种收入不平等对健康的影响,可以称作是‘污染效应’”。

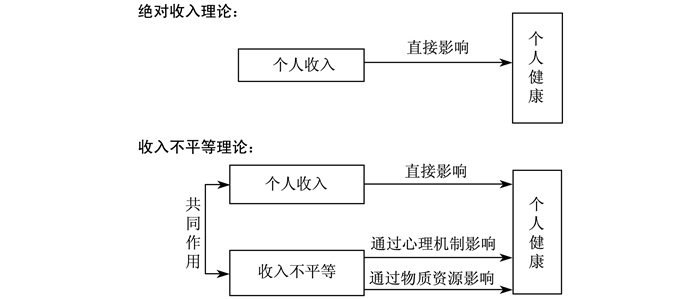

综上所述,关于收入不平等与健康的关系主要有两种争论:绝对收入理论认为,收入不平等对个人健康并没有独立影响,既有研究发现的收入不平等与人口健康总体指标的关系不过是一种统计假象;收入不平等理论则认为收入不平等对个人健康具有独立和真实的影响,这种影响又进一步划分为通过社会心理机制的影响(增强相对剥夺感和破坏社会关系)和通过社会物质资源的影响(新唯物主义机制)两种路径。上述逻辑关系可以简化为图 2,即绝对收入理论认为,个人的绝对收入水平直接影响健康状况,而收入不平等与个人健康无直接关系,一旦控制了个人收入,宏观层次上的不平等与健康的关系将不复存在;而收入不平等理论认为,个人绝对收入水平固然对个体健康有着直接的影响,但同时,社会的收入不平等程度也会影响个人健康,这种影响既可能通过社会心理机制实现,也可能通过社会物质资源实现。

|

图 2 绝对收入理论和收入不平等理论的阐述 |

早期关于收入不平等与健康关系的实证研究主要考察收入不平等程度与人口总体健康指标之间的关系,如考察各国(或一国内部各地区)的基尼系数与人均预期寿命的关系,大多发现二者之间存在明显的负相关。1不过,值得指出的是,这类集合层次的研究很难有效区分绝对收入的“凹陷效应”和收入不平等本身的“污染效应”对健康的影响,因而这些研究结果对绝对收入理论和收入不平等理论缺乏较好的辨识力。因此,20世纪90年代中期以来,越来越多的研究开始利用微观调查数据和多层分析模型,在控制了个人绝对收入对健康的效应后,直接考察收入不平等对个体健康状况的影响。

1.有关综述可参见Lynch等(2004)和Wilkinson & Pickett(2006)。

迄今为止,有关收入不平等对个体健康状况影响的研究主要集中在西方发达国家,尤其是美国。苏布拉马尼亚姆等(Subramanian, et al., 2004)对此进行了总结,在他们汇总的21项研究中,有10项支持收入不平等理论。值得指出的是,在这21项研究中,有6项是针对美国以外国家,其中只有1项支持收入不平等理论;而针对美国本土的15项研究中,却有9项支持收入不平等理论。根据斯密丁(Smeeding,1998)的跨国比较研究,美国的收入不平等程度远高于其他发达国家1,所以可以这样认为,正是因为美国社会的不平等现象严重,所以在检验收入不平等对健康的影响时,针对美国社会的研究才更倾向于支持收入不平等理论,这或许恰恰反映了不平等对健康的重大作用。

1.斯密丁(Smeeding, 1998)比较了一国国内收入最高的10%人口的总收入与收入最低的10%人口的总收入之间的比值。结果,在1992年时,瑞典的比值为2.78,丹麦为2.86,新西兰为3.46,日本为4.17,英国为4.67;而美国1991年时该比值高达5.78,到1994年时升至6.42。

虽然目前中国的贫富悬殊程度已受到了广泛关注,但是关于中国收入不平等与健康关系的研究却相对缺乏。在集合层次上,王少瑾(2007)利用有关统计资料,分析了2000年中国各省平均预期寿命和城乡居民收入比的关系后发现,省际平均预期寿命与城乡居民收入比之间存在着明显的负相关。一般来说,城乡居民收入差距较大的地区,其平均预期寿命比较短,而城乡居民收入差距较小的地区,其平均预期寿命比较长。此外,还有两项研究利用中国健康和营养调查数据(CHNS)分别对中国不同社区间的收入、收入不平等和个体健康水平之间的关系进行了实证分析(Li & Zhu,2006;齐良书,2006),研究结果都印证了社区层次的收入不平等程度对个体健康水平存在负面影响。但由于所使用的数据不具有全国代表性,加之研究的层次范围过小2,其结论缺乏可信度和可推广性。尤其需要指出的是,两项研究都使用CHNS的微观数据估计社区层次的不平等程度,考虑到调查中具体分配到每个社区的子样本数量极为有限,一方面会造成对社区不平等程度的估算存在很大的随机扰动,另一方面还会导致个体收入变量与社区不平等变量之间的自相关问题,影响分析结果的稳定性。

2.由于居民在选择居住地时往往存在贫富聚居现象,当研究的区域层次过小(如社区)时,相对剥夺感并不见得是由于社区内部的不平等产生的,而可能是因为与其他较为富裕社区之间的差异所引起的(Wilkinson & Pickett,2006)。

(二) 研究假设绝对收入理论和收入不平等理论的主要区别在于:前者认为,在控制了绝对收入对个体健康的“凹陷效应”后,收入不平等状况对个体健康不存在独立影响;后者则强调,收入不平等本身对个体健康具有“污染效应”,其不会因为控制个体绝对收入水平而消失。为了区别这两种理论,笔者特提出本研究的核心假设。

假设1:收入不平等假设在控制个人绝对收入对健康的影响后,生活在收入不平等程度较高地区的居民,其健康状况要劣于那些生活在收入不平等程度较低地区的居民。

为了进一步探讨收入不平等对个人健康的影响机制,考察社会心理机制和新唯物主义机制的解释效力,笔者按照上述收入不平等理论中有关收入不平等影响个人健康的作用机制,又依次提出以下三个假设。

假设2:相对剥夺假设相对剥夺感较强的居民,其健康状况要劣于那些相对剥夺感较弱的居民。

社会心理因素是收入不平等理论提出的社会不平等程度影响个人健康的主要机制。其中,相对剥夺感的解释认为,严重的收入不平等会造成社会底层群体更高的相对剥夺感,使其长期生活在紧张和压抑的负面情绪中,最终损害其健康水平(Wilkinson,1996;2005)。

假设3:社会关系假设个人与他人之间的社会关系越差,其健康水平越差。

社会心理机制中的社会关系解释认为,收入不平等导致的社会两极分化会破坏社会中的人际交往,使人们不愿相互合作和相互支持,降低社会凝聚程度,导致个人在应对健康风险时社会情感支持不足,最终对健康产生负面影响(Kawachi & Kennedy,1999)。

假设4:新唯物主义假设地方政府的公共投资越低,居民的健康水平越差。

按照新唯物主义的解释,能够容忍较高程度不平等的政府,其在各种公共产品供给方面通常投资不足,即收入不平等程度较高的地区,其公共医疗、卫生和社会保障等基础设施建设也往往比较落后,并在一定程度上导致居民健康水平较差(Lynch, et al., 2000)。

二、数据、变量与方法 (一) 数据来源本研究的微观数据主要采用由中国人民大学和香港科技大学联合进行的中国综合社会调查2005年度(CGSS2005)的数据。该调查采用多阶段整群分层抽样,目标总体为全国28个省、自治区和直辖市中,年龄在18-69岁的成年人。CGSS2005的初级抽样单元(PSU)为125个县级单位,总的样本量为10 372人;在去除相应信息缺失的观测值之后,研究的有效样本为8 623人。

除微观个体数据外,本研究还使用了包括收入不平等程度在内的相应的县级社会统计指标,数据取自《中国区域经济统计年鉴(2006)》。

(二) 核心变量及操作化本文主要考察中国县级收入不平等程度对个体健康的影响,因此,研究的因变量是个体健康水平,这里主要用被访者自评的一般健康状况来测量。既有研究表明,自评一般健康具有很强的效度,它能较好反映被访者的综合健康信息(Idler & Benyamini,1997)。1正是由于自评健康简便易得,并能有效测量被访者的健康状况,因而近年来,运用自评健康所进行的研究越来越普遍(Qi, et al., 2009)。

1.伊德勒和本亚米尼(Idler & Benyamini,1997)认为,自评一般健康比其他健康指标能够更好地反映个体健康状况,主要基于以下理由:(1)与其他指标相比,自评一般健康是对健康状态和健康风险更概括、更准确的测量,因为自评健康有能力测出被访者已被诊断出的和未被诊断出但确已感知的病症,并且自评健康代表了对当前病症严重程度的一个综合判断,病人往往比医生或者研究者更了解自身的综合身体状况,这就好像“总体大于部分之和”一样,研究者往往只能测量到“部分”,而被访者却知道“总体”;(2)自评健康是一种动态的评估,它评估今后一段时间内的健康走势,而非仅是评估当下的健康状况;(3)人们对自身健康状况的评价有可能会影响到他们的健康预期和未来行为,并进一步影响自己的健康状况;(4)自评健康可能反映了个体能获得的与健康有关的资源。

在CGSS2005中,被访者被问及“总的来说,您认为您上个月的健康状况是怎样的”,其回答共包括六个类别。为了分析的便利,笔者将自评一般健康编码为二分类变量,其中回答为“非常好”、“很好”和“好”的都赋值为1,约占总样本的62%;回答为“一般”、“不好”和“非常不好”的都赋值为0,约占38%。

按照上文所提出的四个假设,本研究的主要自变量有四组。

绝对收入变量 由于被访者的家庭经济实力更能有效地反映其物质生活水平,因此,这里的绝对收入水平采用被访者的家庭人均年收入来测度。考虑到绝对收入对健康的效应边际递减,因此,在自变量中还包括了家庭人均年收入的平方项。

收入不平等变量 在中国,由于基尼系数等常用的收入不平等指标往往难以取得1,因此,笔者采用城乡收入比代表地区的收入不平等状况2。《中国区域经济统计年鉴(2006)》给出了2005年各县的城镇职工平均工资与农村居民人均纯收入,笔者据此计算了各县的城乡收入比3。虑及城乡收入比在分布上的非对称性,这里取城乡收入比的对数作为县级收入不平等的主要测量指标。

1.中国尚没有官方口径的县级收入不平等统计指标,县一级的收入分组数据也并未公开。若采用CGSS2005数据中的收入信息计算各县基尼系数等不平等指标,一方面容易产生变量间的自相关问题,另一方面,由于部分县市内个人收入存在过多的0值,对估算结果有很大干扰。

2.这一指标在有关收入分配的研究中已经被广泛使用(董全瑞,2009;王少瑾,2007;杨小侠,2008)。采用城乡收入比来衡量各县收入不平等状况的合理性在于,当前中国收入分配不均集中体现在城乡居民收入差距过大上。关于中国基尼系数和泰尔指数的分解结果表明,城乡收入差距是中国收入分布不均的主要来源(陈建东,2010;王红涛,2009)。

3.在CGSS2005的125个PSU中,广东省深圳市罗湖区相应信息缺失,因而不参与统计分析。

社会心理变量 对应上文的假设2和假设3,社会心理变量包含了相对剥夺变量和社会关系变量。相对剥夺感强调利益得失的相对比较,因此,作为比较基准的参照群体非常关键。具体而言,结合CGSS2005的有关信息,笔者主要通过3个变量测量相对剥夺感:(1)与同龄人相比,您认为您本人的社会经济地位:较高/差不多/较低(“较低或差不多”赋值为0;“较高”赋值为1);(2)与三年前相比,您认为您本人的社会经济地位:较高/差不多/较低(赋值方式同上);(3)考虑到你的能力和工作状况,您认为您目前的收入是否合理(其中“不合理/非常不合理”赋值为0;“非常合理/合理”赋值为1)。4

4.其中前两个变量与既有研究中所使用的测量相一致,参见冯仕政(2006)和李路路、王宇(2008)。

相应地,社会关系也用2个变量进行测量:“与亲戚朋友之间接触、联系的密切程度”(“不密切”或“一般”赋值为0;“密切”赋值为1)和“与街坊、邻居的熟悉程度”(“不熟悉”或“一般”赋值为0;“熟悉”赋值为1)。

新唯物主义变量 新唯物主义方向的解释认为,能够容忍较高程度不平等的政府,其在各种公共产品供给方面通常投资不足。基于此,在本研究中,笔者采用人均地方财政支出衡量公共产品供给,即各县2005年地方财政支出与当年地方总人口数的比。

除上述因变量和核心自变量外,本研究还对其他对个体自评健康产生影响的变量进行了控制。个体层次的控制变量包括被访者的年龄、年龄的平方、性别、受教育年限以及居住地类型(城镇或农村)1;在县级层次上,还控制了县级人均GDP和县级每千人床位数(见表 1)。

1.笔者还尝试控制了其他个体变量,如婚姻状况、职业和就业类型等,结果发现,是否控制这些变量对本研究所报告的结果几乎没有影响。限于篇幅,相应的分析结果不再给出。

| 表 1 个体层次变量和县级统计指标的分布情况 |

在考察收入不平等与个体健康的关系时,个人健康状况变量是针对个体层次的,而收入不平等变量反映宏观社会结构特征(在本研究中为县级),因此,笔者采用多层模型方法进行分析。由于因变量自评一般健康为分类变量,笔者使用多层Logistic回归模型。2该模型的一般形式可以表示为:

| $ {H_{ij}} = {\beta _{0j}} + \sum\limits_k {{\beta _{jk}}{X_{kij}}} $ | (2) |

| $ {\beta _{0j}} = {\eta _{00}} + \sum\limits_k {{\eta _{0m}}{Z_{mj}}} + {\alpha _{0j}} $ | (3) |

| $ {\beta _{jk}} = {\eta _{j0}} + \sum\limits_m {{\eta _{jm}}{Z_{mj}}} $ | (4) |

2.从测量尺度的角度来看,个人自评健康状况属于定序尺度的变量,在进行统计分析时可以考虑相应的定序Logistic模型。不过,针对定序结果变量的多层模型仍未得到广泛应用,因而相应的多层分析通常将个人自评健康简化为二分类变量,拟合针对二分类变量的多层Logistic模型。

其中,Hij表示来自第j个县的第i个被访者自评一般健康为“好”的logit;Xkij和Zmj分别代表个体层次和县级层次的解释变量,相应的回归系数分别由βjk和ηjm来表示。β0j表示随机截距,α0j为县级残差项,并假定其服从均值为0、方差为σu2的正态分布。个体层次上解释变量的回归系数βjk可以在不同县级单位之间发生变动,并由县级层次的变量Zmj所决定。由于本分析中县级层次的样本量较小,这里只考虑随机截距效应,不再设定结构更复杂的随机效应1。

1.有关多层Logistic模型的进一步介绍,可参见:Mason(2001)和Hox(2002)第6章。

三、主要分析结果 (一) 多层Logistic模型结果为检验收入不平等对自评健康的影响,首先,笔者拟合了一组多层Logistic模型,表 2给出了相应结果。其中,模型1不包括任何解释变量的空模型,它可以视为关于因变量的方差构成模型;模型2仅包括控制变量;模型3在控制变量的基础上,加入了收入不平等变量,以分析不平等变量对自评健康的独立影响,并检验收入不平等假设。其次,为了检验社会心理机制和新唯物主义机制各自的解释效力,模型4-6在模型3的基础上,依次分别加入相对剥夺变量、社会关系变量和新唯物主义变量。最后,模型7给出的是包含了所有变量的全模型。

| 表 2 收入不平等与个人自评健康关系的多层Logistic模型 |

表 2显示,模型1的组内相关系数(intra-class correlation, ρ)为0.093,即在不考虑解释变量的情况下,个体自评健康差异中的9.3%是由于各县之间的差异造成的。组内相关系数越高,就越不符合经典回归模型关于样本独立性的假设,本数据的组内相关系数在统计上显著区别于0,即数据存在不可忽视的群组现象(clustering),因而有必要运用多层模型进行分析。

模型2只包括了基本的控制变量。年龄、性别、受教育程度、家庭人均收入都对自评健康具有显著影响。年龄和家庭人均收入这两个变量对自评健康的影响均表现出边际递减趋势(即平方项回归系数的符号与一次项相反)。家庭人均收入对个人健康的边际递减的贡献表明,绝对收入理论所强调的“凹陷效应”确实存在,在分析收入不平等对健康的影响时有必要对绝对收入的“凹陷效应”加以控制。在县级层次上,每千人床位数对自评健康的效应为负,这可能反映了逆向因果关系的影响,即平均健康状况较差的县对医疗设施的需求也较大。县人均GDP对个人自评健康的效应为正,表明地区经济发展水平对个人健康状况具有独立于个体收入之外的促进效应。

模型3在模型2的基础上加入了本研究所着重关注的收入不平等变量。在控制包括家庭人均收入等变量后,城乡收入比的对数仍然对个体自评健康具有显著的负效应,即在给定模型中其他变量取值不变的情况下,县级单位的城乡收入差距越悬殊,居民自评健康为“好”的可能性就越低。这印证了假设1,即地区的收入不平等程度对个体健康确实存在独立的负面影响,绝对收入的“凹陷效应”对此并不能完全解释。与模型2相比,相应的控制变量在模型3中仍然显著,且其系数变动幅度不大。

在模型3的基础上,模型4-6分别加入不同的作用机制变量,试图解释收入不平等影响个体健康的路径。模型4根据社会心理解释加入了3个相对剥夺变量(与同龄人相比自己的社会地位是否较高、与本人三年前相比自己的社会地位是否较高、考虑到能力及工作状况本人收入是否合理)。这3个变量在模型中均非常显著,显示出相对剥夺感较低的个体其自评健康状况较好。在模型4中,由于加入了相对剥夺变量,收入不平等变量的显著水平有所下降,其效应与模型3相比也出现了较明显的减弱(从-0.481到-0.437),这意味着相对剥夺变量的加入能部分解释收入不平等对个体健康的影响,但无法解释其全部。因而,本文的假设2在一定程度上得到了支持。值得指出的是,在加入了上述相对剥夺变量后,个人社会经济地位指标对自评健康的效应明显下降,受教育年限和家庭人均收入的回归系数均不再显著。这从一个侧面反映了相对心理感受和绝对社会地位之间同样存在着紧密联系。

模型5在模型3的基础上加入了2个社会关系变量(与亲戚朋友关系是否密切和与街坊邻居关系是否密切),结果显示,在控制了其他变量的情况下,与街坊邻居的关系密切与否对个人自评健康并无显著影响,而与亲戚朋友保持密切关系则对个人健康具有显著的积极影响。此外,与模型3相比,模型5中收入不平等变量的系数(绝对值)同样有轻微下降,显著水平降低,这意味着社会关系变量也能部分解释收入不平等对个体自评健康的负面影响,假设3得到了一定的经验支持。

模型6根据新唯物主义解释,在模型3基础上加入衡量地方公共产品供给的人均财政支出。该变量在模型中并不显著,且它的加入也未能使模型中其他变量的系数发生较大改变,这说明人均财政支出并不能很好解释收入不平等对个人健康的消极影响,假设4未得到支持。

模型7是包括了所有变量的全模型。在该模型中,收入不平等变量仍然显著,只是其系数(绝对值)及显著性水平比模型3均有所下降。这表明,本研究中所考察的相对剥夺感变量、社会关系变量和新唯物主义变量的联合效应仍不能完全解释收入不平等对个体自评健康的影响。这既可能与对收入不平等影响个人健康的作用机制的认识尚不完整有关,也可能与本研究中相应中间机制变量的测度不够充分有关。

总之,表 2的模型分析结果显示,即使控制了绝对收入对健康的“凹陷效应”,地区收入不平等程度还是对个人健康具有独立的负面影响,印证了收入不平等理论所强调的“污染效应”。强调相对剥夺感以及社会关系解释的社会心理机制在一定程度上有助于理解收入不平等对个体健康的负效应,但其难以解释该影响的全部。相对而言,在本研究中,新唯物主义机制并未得到有力的经验支持。

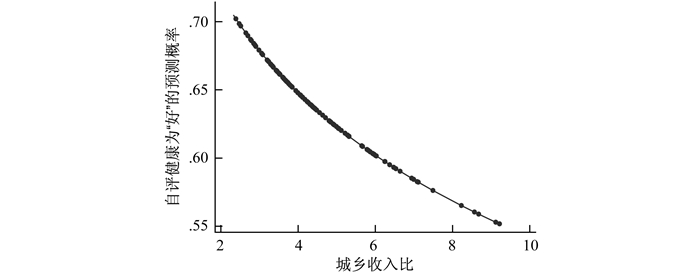

(二) 收入不平等对自评健康的影响强度表 2中的模型结果表明了收入不平等对个体自评健康存在显著影响。为了直观反映收入不平等对健康的效应的大小,笔者以表 2中模型3为基础,将模型中其他变量的取值设定为其均值,计算了城乡收入比的不同取值对应的自评健康状况为“好”的预测概率,结果如图 3所示。

|

图 3 城乡收入比对个体自评健康的效应 |

图 3直观地反映了个体自评健康为“好”的预测概率随着城乡收入比的上升持续下降。换句话说,在给定的其他条件保持不变的情况下,仅仅改变个人生活环境中的收入分配状况,就能对个体的自评健康产生较大的影响。例如,一个生活在收入分配较平等地区(城乡收入比为2.33)的居民,其自评健康状况为“好”的概率超过70%,而如果该居民生活在收入差距较大的地区(城乡收入比为9.22),那么他的自评健康为“好”的概率只有55%,两者之间相差15%。

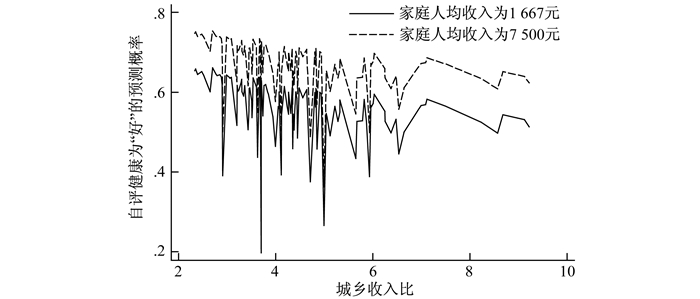

(三) 收入不平等对自评健康影响的人群差异最后,笔者将通过跨层交互效应来考察收入不平等对个体健康的影响是否存在重要的群体差异,即收入不平等对健康的损害究竟是影响人口总体,还是影响社会经济地位偏低的群体。笔者在表 2中模型3的基础上,进一步加入了家庭人均收入和城乡收入比的对数的交互项,以检验收入不平等对个体自评健康的效应是否在不同收入群体之间存在差别,结果见表 2中的模型8。

在模型8中,新加入的家庭人均收入与城乡收入比的对数的交互项系数非常显著,说明收入不平等对健康的影响确实因社会经济地位的高低而存在差别。为了便于直观解释这一交互效应,笔者在其他变量设定为其均值的情况下,分别计算在家庭人均收入取第一个和第三个四分位点的样本值(即家庭人均收入分别为1 667元和7 500元)时,不同城乡收入比取值所对应的个体自评健康为“好”的预测概率,相应结果如图 4所示。

|

图 4 在不同收入水平上城乡收入比对个体自评健康的效应 |

从图 4不难看出,在给定城乡收入比的取值的情况下,家庭人均收入较高的个体其自评健康为“好”的预测概率明显更高。同时,两条代表不同收入水平的曲线均随着城乡收入比的上升呈明显下降的趋势,表明城乡收入比不仅对低收入群体的健康状况存在负面影响,它也会损害到收入较高群体的健康状况。此外,两条曲线在城乡收入比的不同取值范围内基本保持平行,这表明,虽然模型8中的交互效应具有统计显著性,但其所代表的实质意义有限。

四、总结与讨论本文分析了地区收入不平等程度对个体自评健康的影响及其作用机制,这在中国地域发展不均和贫富差距日益拉大的背景下具有现实意义。研究表明,尽管个人绝对收入水平对个体健康的影响确实存在边际递减效应,但在控制绝对收入对健康的“凹陷效应”后,收入不平等因素仍对个体健康产生显著的负面影响。这一结论支持了收入不平等理论,印证了社会不平等对个体健康所存在的“污染效应”,这对于深刻认识不平等的社会后果具有重要启示。本研究的结论也从侧面支持了苏布拉马尼亚姆等(Subramanian, et al., 2004)的观点,即在收入差距较大的国家更可能观测到收入不平等对健康的“污染效应”。这也为理解相关领域的国际比较研究成果的不一致现状提供了启示。

在印证了收入不平等对个体健康的独立影响之后,本文还尝试分析了这一影响的具体作用机制。笔者考虑了社会心理机制和新唯物主义机制两种解释。社会心理机制认为,严重的贫富分化会使该地区居民产生更多的负面情绪,如不满、压抑、沮丧和失落等,并有可能导致人与人之间关系紧张、冷漠,使个人形成各种不利于健康的生活方式,如吸烟、酗酒,甚至暴力犯罪。总之,由于收入不平等程度的提高会产生上述不良的社会心理后果,因此才使得人们的健康水平随着不平等程度的提高而下降(Marmot & Wilkinson,2001;Spencer,2004;Van Doorslaer & Koolman,2002;Wilkinson, 1996, 2005)。在本研究中,笔者分别就相对剥夺和社会关系建立两个研究假设,检验了相对剥夺感和社会关系紧密度在解释不平等与健康关系方面的效力。结果表明,社会心理机制能够在一定程度上解释收入不平等对健康的影响,但还远远不能解释其全部。究其原因,一方面,本研究对社会心理这一概念所使用的度量指标可能并不完善,因为现有的简单测量指标很难完整、准确地反映相对剥夺感等复杂的心理状态;另一方面,社会心理解释本身过于注重不平等对个体心理的影响,且侧重于微观解释,因而忽视了其他宏观的社会过程,如影响不平等程度的各种复杂的政治、经济和社会因素。

新唯物主义解释则主张,越是收入不平等的地区,政府在各种公共产品的供给方面就越是投资不足,造成公共医疗、教育和社会保障等方面发展落后,最终影响该地区居民的健康水平(Kaplan,1996;Lynch, et al., 2000)。笔者据此提出了假设4,并采用县级人均财政支出作为测度地方公共产品投入的指标。在本研究中,新唯物主义解释并未得到分析结果的支持,但考虑到两个方面原因,笔者认为新唯物主义解释还有进一步检验的必要。一方面,数据中县级人均财政支出变量与模型中的两个主要控制变量:县级每千人床位数和县级人均GDP都存在着显著的相关关系(相关系数分别为0.56和0.30),因此,该指标可能并不纯粹反映地方政府对公共服务的投入和重视程度;另一方面,由于中国的特殊国情,县级财政支出是否能很好地量化新唯物主义解释中“公共产品的生产性投资”仍是一个疑问1。基于以上问题,本研究中关于新唯物主义机制的经验检验具有很大的尝试性特征,相应结果应谨慎对待。

1.马昊、周孟亮(2010)总结了中国县级财政支出上的种种异状:由于中国政府改革尚不到位,一些有条件进入市场的经营性事业单位至今还在由地方财政负担,政府财政资金的供应范围一定程度上超过了县级公共财政的原本领域,而很多原本应由政府承担的事务却仍由企业、社会在承担;另外,县级财政经常要面对来自上级政府的“财政管制”,使县级政府不能按照支出的优先顺序和规模安排政府支出,而是服从于上级政府的支出顺序和支出管制。

最后,值得指出的是,囿于数据资料可得性等因素的限制,本研究仍存在一定的局限性。第一,不平等对居民健康的影响应该是长期性和历时性的,纵向跟踪数据显然比截面数据更适合于厘清绝对收入、收入不平等与健康的复杂关系,而本研究受条件限制只分析了截面数据;第二,核心概念的操作化仍有待完善,在个体健康的测量、收入不平等变量的选择,以及对社会心理机制和新唯物主义解释的操作化等方面仍有待于新数据的补充;第三,现有的理论大多强调了收入不平等对健康的影响,而忽略了政治、文化和教育等其他维度的社会不平等及其之间的紧密联系,对不平等本身的完整认识将有助于更深刻地理解它所导致的社会后果,当然也包括收入不平等对个体健康的影响。

陈建东. 2010. 按城乡分解中国居民收入基尼系数的研究. 中国经济问题(4). CHEN Jiandong. 2010. A Study on Decomposing the Gini Index by Urban and Rural China. Economic Issues in China(4). |

Deaton A. 2003. Health, Inequality, and Economic Development. Journal of Economic Literature, 41(1): 113-158. DOI:10.1257/jel.41.1.113 |

董全瑞. 2009. 中国收入分配差距研究的新进展. 江汉论坛(5). DONG Quanrui. 2009. New Development in Studies on China's Income Distribution. Jianghan Tribune(5). |

冯仕政. 2006. 单位分割与集体抗争. 社会学研究(3). FENG Shizheng. 2006. Protest Mobilization under Danwei System in China. Sociological Studies(3). |

Gravelle H. 1998. How much of the Relation between Population Mortality and Unequal Distribution of Income is a Statistical Artefact. British Journal of Hospital Medicine, 11061106(316): 382-385. |

Idler E.L., Benyamini Y. 1997. Self-Rated Health and Mortality: A Review of Twenty-Seven Community Studies. Journal of Health and Social Behaviour, 38(1): 21-37. DOI:10.2307/2955359 |

House J.S., et al. 1988. Social Relationships and Health. Science, 241(4865): 540-545. DOI:10.1126/science.3399889 |

Hox J. 2002. Multilevel Analysis: Techniques and Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

|

Kaplan G.A. 1996. Inequality in Income and Mortality in the United States: Analysis of Mortality and Potential Pathway. British Medical Journal, 11061106(312): 999-1003. |

Kawachi I., Kennedy B. 1999. Income Inequality and Health: Pathways and Mechanisms. Health Service Review, 34(1): 215-227. |

Li Hongbin, Yi Zhu. 2006. Income, Income Inequality, and Health: Evidence from China. Journal of Comparative Economics, 34(4): 668-693. DOI:10.1016/j.jce.2006.08.005 |

李实, 岳希明. 2004. 中国城乡收入差距调查. 中国商界(6). LI Shi, YUE Ximing. 2004. A Survey on the Income Gap between Urban and Rural China. China Commerce(6). |

李路路, 王宇. 2008. 当代中国中间阶层的社会存在:阶层认知与政治意识. 社会科学战线(10). LI Lulu, WANG Yu. 2008. The Existence of the Middle Class in Current China: Class Awareness and Political Ideology. Social Science Front(10). |

Lynch J.G., Davey Smith G., Kaplan House J. 2000. Income Inequality and Mortality: Importance to Health of Individual Income, Psychosocial Environment, or Material Conditions. British Medical Journal, 320(7243): 1200-1204. DOI:10.1136/bmj.320.7243.1200 |

Lynch J., et al. 2004. Is Income Inequality a Determinant of Population Health? Part 1. A Systematic Review. The Milbank Quarterly, 82(1): 5-99. DOI:10.1111/milq.2004.82.issue-1 |

马昊, 周孟亮. 2010. 中国县级财政支出制度改革初探. 会计之友(5). MA Hao, ZHOU Mengliang. 2010. A Study on the Reform of County-Level Financial Expenditure System in China. Friends of Accounting(5). |

Marmot M., Wilkinson R.G. 2001. Psychosocial and Material Pathways in the Relation between Income and Health:A Response to Lynch et al. British Medical Journal, 322(7296): 1233-1236. DOI:10.1136/bmj.322.7296.1233 |

Mason, W. M. 2001. "Statistical Analysis: Multilevel Methods. "In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, edited by Smelser, N. J. and P. B. Baltes. Oxford: Pergamon.

|

Preston S.H. 1975. The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development. Population Studies, 29(2): 231-248. DOI:10.1080/00324728.1975.10410201 |

齐良书. 2006. 收入、收入不均与健康:城乡差异和职业地位的影响. 经济研究(11). QI Liangshu. 2006. Income, Income Inequality and Health: The Impacts of Rural-Urban Gap and Occupational Status. Economic Research Journal(11). |

Qi Yaqiang, Mason W.M., Hu P. 2009. A Comparative Analysis of Self-Rated General Health in Three Developing Countries. Paper presented at the annual meeting of Population Association of America, Detroit, Michigan. |

Rodgers G.B. 1979. Income and Inequality as Determinants of Mortality: An International Cross-Sectional Analysis. Population Studies, 11061106(33): 343-351. |

Smeeding, T. M. 1998. "Income Inequality in a Cross-National Perspective: Why are We so Different?"In The Inequality Paradox: Growth of Income Disparity, edited by Auerbach, J. A. and R. S. Belous. Washington, DC: National Policy Association.

|

Spencer N. 2004. The Effect of Income Inequality and Macro Level Social Policy on Infant Mortality and Low Birth Weight in Developed Countries: A Preliminary Systematic Review. Childcare, Health and Development, 30(6): 699-709. DOI:10.1111/cch.2004.30.issue-6 |

Subramanian S.V., et al. 2004. Income Inequality and Health: What have We Learned so Far. Epidemiologic Reviews, 26(1): 78-91. DOI:10.1093/epirev/mxh003 |

联合国开发计划署. 2005. 中国人类发展报告(2005)—追求公平的人类发展. 北京: 中国对外翻译出版公司. United Nations Development Programme. 2005. China Human Development Report (2005): Development with Equity. Beijing: China Translation & Publishing Corporation. |

Van Doorslaer E., Koolman X. 2002. Explaining the Differences in Income-Related Health Inequalities across European Countries. Health Economics, 13(7): 609-628. |

王红涛. 2009. 中国城乡收入差距分析—基于泰尔指数的分解—基于泰尔指数的分解. 经济论坛(12). WANG Hongtao. 2009. An Analysis of the Rural-Urban Income Gap in China: A Decomposition of the Theil Index. Economic Forum(12). |

王少瑾. 2007. 收入不平等对中国人口健康影响的实证分析. 云南财经大学学报(3). WANG Shaojin. 2007. Empirical Analysis on the Influence of Income Inequality to Population Health in China. Journal of Yunnan University of Finance and Economics(3). |

Wilkinson R.G. 1996. Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality. London: Routledge.

|

Wilkinson R.G. 1997. Health Inequalities: Relative or Absolute Material Standards. British Medical Journal, 11061106(314): 591-595. |

Wilkinson R.G. 2005. The Impact of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier. New York: New Press.

|

Wilkinson R.G., Pickett K.E. 2006. Income Inequality and Population Health: A Review and Explanation of Evidence. Social Science & Medicine, 62(7): 1768-1784. |

杨小侠. 2008. 陕西居民收入差距特征分析与对策建议. 西部财会(2). YANG Xiaoxia. 2008. The Characteristics of the Income Gap in Shanxi Province and Policy Recommendations. Western Finance and Accounting(2). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32