作为一种世俗伦理,爱国主义在现代社会中具有极其重要的社会整合功能。尽管这一问题自马基雅维里以来就存在了,不过在全球化的今天,它的界限和建设途径仍是一个悬而未决的问题。作为社会学学科化的推动者,涂尔干很早就从工业社会的巨大发展过程中敏锐地捕捉到爱国主义与世界主义之间的张力问题,从而,这一问题也自然成为了政治和国家理论中的重要议题。1因此,解读涂尔干就这一问题的相关论述,也许能为我们提供某种思考和行动的空间。

1.史学家巴恩斯(H. E. Barnes)从社会学方法论出发理解涂尔干的社会政治理论。从涂尔干的观点看,社会学是一种探究社会现象的系统或方法论,它不是某种限定的、孤立的知识体,而是渗透于诸社会科学。涂尔干阐释社会现象的根基在于判别事实或现象的尺度:一个是来自于外部环境的影响,另一个是对有个人意志之个体的强制力量。所以在涂尔干看来,不仅社会心灵对个体心灵存在限制性影响,而且时间、空间、种类、力、原因等思维范畴皆源于社会。由此可以理解,涂尔干社会理论的重点在于社会控制和社会进化两方面:就社会控制而言,主要表现为两种团结或凝聚的类型:机械团结(压制性)、有机(功能)团结;就社会进化而言,主要表现为机械团结(压制性)的减少,有机(功能)团结的增强,具体表现为社会专业化、劳动分工的复杂化趋势,群体纽带从亲属向职业转移。但是,个体化的现代社会并未整合良好,而是患有解体、反常、失范的重症,比如自杀、犯罪、无政府、资本和劳工的相互敌视。唯一合理的解决办法是适应现代社会团结发展的趋向,通过职业群体来重建社会,同时,国家的责任和功能也需适应这种转变(参见Barnes, [1920]1990)。

马基雅维里在《君王论》中揭示了一个秘密:人类进入现代社会后,个人有可能通过审慎的计算从卑贱达致崇高,甚至成为君主,但是,如果人人都想这样行为,那么则可能集体致恶、人人柔弱,也就是说,现代人貌似强大,实则脆弱。可见,马基雅维里早在霍布斯之前就已经认识到,现代人为免于暴死或欺诈,必须通过塑造一种政治上的新“品德”(virtue)来掌握自己的“命运”(fortune)2,按马氏的说法,现代人必须效法古人建立起现代人自己的“城邦”—民族国家。从那以后,霍布斯宣称理性的现代人完全可以设计一个“必要的恶”(利维坦)去保证和平和安宁;孟德斯鸠(Montesquieu,[1989]1999:xii)则明确提出,“爱国主义”、“平等”等“政治德性”(political virtue)是共和国的组成“原则”(principle)。虽然康德在18世纪晚期发表了《世界公民观点之下的普遍历史观念》(1784)、《永久和平论》(1795)等文章,3但和卢梭一样,仍然没有理解清楚现代社会的基础到底是什么。(Durkheim, [1898]1973:231)

2.命运(fortune)是理解马基雅维里社会思想的一个关键性概念,它是指现代人面临着摆脱基督教圣经道德(moral)影响,建立民族国家、塑造公民精神的历史性责任。

3.康德在此主题下有关“人性”的讨论既有承继卢梭关于自然人和社会人的观点,又影响着涂尔干关于“人性二重性”的判断。康德认为,现代人具有一种“非社会性”性质,即“一种强大的、要求自己单独化(孤立化)的倾向”(康德,[1990]1997:6-7)。这种非社会性不仅带来了文明,也带来了“人类在社会中的对抗性”。虽然康德(同上:6)强调“仅以这种对抗性终将成为人类合法秩序的原因为限”,但是他十分清楚地承认,“要完全解决这个问题确实是不可能的事”(同上:10)。

上述问题不仅困扰着康德和卢梭,也纠缠着涂尔干。虽然1789年的法国大革命已经过去,但是它之后的革命、专制、战败、反犹主义等问题一样也没有少,社会情势依然告急。在国内,法兰西第三共和国始终面临着大革命后的社会重建要求;在国际上,普法战争的灾难并没有过去,新的战争仍在不时地威胁着法国,并最后成为现实。将此历史背景与涂尔干的社会学说相对照便可以发现一个重要的理论问题,即爱国主义与世界主义的冲突问题。对这对问题的理解,如果不对涂尔干学说作整体观照,从根本上说是无法得出正确的认识的,相反,其结果或者会认为涂尔干是一位民族主义者,或者将他所关注的问题纯粹地等同于“战争与国际法”之类的问题。

事实上,在涂尔干的学说中存在着两个密不可分的基本主题:一个是关于社会如何可能?另一个是关于社会学是什么?前者属于实质问题,牵涉到秩序与变迁、个人与社会、人性与社会条件;后者则与方法论问题有关,关联着社会事实、集体表现等问题。这两个主题都融入在他一生所持续关注的研究之中:即“根据实证科学方法来考察道德生活事实”(涂尔干,2002a:6)。涂尔干认为,当时社会的道德正经历着危机和磨难,旧道德丧失了影响力,新道德呼之不出,人们意识空虚、信仰混乱(同上:366),盲目的使徒和半吊子行家都是靠不住的,唯有学者的真正研究才能为人民澄清目标,说清楚“个人人格与社会团结的关系问题”:“为什么个人越变得自主,他就会越来依赖社会?为什么个人不断膨胀的同时,他与社会的联系却越加紧密?”(同上:11)。

综观涂尔干的整个学术生涯,可以说所有的努力都为了实现上述目标,并希望将这一目标引向更高层次的人类目标—实现人类理想。然而他也深知其间的张力,最高层次的目标只能是一种理想的社会层次,很难直接实现,往往只能诉诸祖国这一唯一可能的社会形式(同上:364)。可见,爱国主义和世界主义之间的关系问题对于涂尔干而言,绝非可有可无,恰恰相反,随着世界形势的发展,这对问题似乎越来越重要。在《社会分工论》(1893)时期,涂尔干就已经有所预见,在1898-1912年间,他逐渐通过有关道德社会学的演讲形成了后来集结出版的《职业伦理与公民道德》一书,这一时期,他考察了国家与爱国主义问题,认识到在国际竞争背景下的国家生活中往往会产生国家集体道德与个人主义道德的冲突,由此提出了要把整体上组织起来的人性构想成社会、让爱国主义指向社会的内在事务而非外部扩张的解决之道,这充分表现出了其理论逻辑分析的深入性。第一次世界大战的爆发,特别是独生子安德烈于1915年战死前线后,丧子的哀恸更激发了涂尔干对这一问题的深入思考,并直接促使他撰写了《德意志高于一切:对战争的研究和论述,德国的心态与战争》(1915)的政论性文章,对一战期间的德国进行了社会病理学分析,认为国家如果不再以人为其依存和约束,而是追求“超越一切力量”的权力意志时,这个国家必将走向疯狂。这篇文章虽属政论,但从中反映出的人性宗教观是十分明显的。

从人性宗教去理解爱国主义与世界主义这对看似冲突的问题,可以有效地把握两者的关系,这是涂尔干在道德教育课程和道德社会学演讲中经常提到的观点。1898-1912年,不论是在波尔多,还是在索邦,他已充分地认识到,“人性是否应该从属于国家”、“世界主义是否应该从属于民族主义”已成为最有争议的问题之一(涂尔干,2006:57)。

综上所述,我们清楚地知道有如下几个维度涉及到本论题:第一,结合前述实质问题和方法论问题共同理解上述问题是其基本的思路,涂尔干的理性主义社会学正是他“根据实证科学方法来考察道德生活事实”这种努力的结果;第二,道德科学的知识论准备是涂尔干社会学构造的基本环节;第三,对人性宗教的考察是主要的线索,国家、社会与个人之间的关系是理解这一问题的基本框架,“社会”和“社会一般”的分野正是基于一般人性;第四,爱国主义和世界主义的冲突并非完全是个外部问题,更主要是个内部问题。

二、基于理性主义的社会学涂尔干本人是公众集会经常性的参与者,其犹太裔的身份,使他的公共性行为具有一种典型的社会理论意义。公众集会是近代法国民族国家形成过程中的重要表现,然而,由于犹太人通常被认为是没有国家寄托的,因而往往只是被看作充其量是“市民社会”最典型的人。1这一吊诡般的社会事实意味着什么呢?

1.在马克思、柏格森、弗洛伊德等犹太裔思想家的身上,人们都可以看到类似的情感。

法国是西方现代化过程中政治革命的主要发源地,法国革命意义的普遍性被人誉为“马背上的绝对精神”。基于这样一种社会背景,涂尔干的社会性行为的意义就不难理解了。他所要期望的好法国人(Good Frenchman)绝非马里翁·米切尔(M. Marion Mitchell)所言仅仅是个狭隘的民族主义者(Mitchell,1990),同样,也不是马里翁·米切尔和卡尔顿·海斯(Carlton Hayes)所言的极权民族主义(或法西斯主义)的播种者(参见Liobera,1994)。事实上,从托克维尔开始,如何摈弃原子式的个人及封闭性的群体,就一直是社会理论家们共同关注的核心论题之一。比如,托克维尔在《旧制度与大革命》中指出:

法兰西这座大厦一度有雄踞全欧之势,当已成为废墟时,将使世世代代感到惊讶;但是注意阅读它的历史的人,并不难理解它的衰亡。……几乎一切罪恶,几乎一切错误,几乎一切致命的偏见,其产生、持续、发展,实际上均当归咎于我们大多数国王一贯采取的分而治之的手法。但是当资产者与贵族彼此完全孤立,农民与贵族、与资产者也彼此隔离,当与此类似的现象在各阶级内部继续发生,各阶级内部就会出现特殊的小集团,它们彼此孤立,就像各阶级之间的情况一样,这时可能构成一个同质的整体,但其各部分之间再也没有联系。再也组织不起什么力量来约束政府;也组织不起什么力量来援助政府。最后,作为其基础的社会一旦动摇,这座君主的宏伟大厦顷刻之间就会全部毁灭。(托克维尔,1992:171)

通观涂尔干的全部研究可知,他继续思索着困扰托克维尔等前辈们的那些问题。在《社会分工论》第二版序言中涂尔干明确指出,社会若真是由原子式的经济动物构成,那么,社会随时都可能陷入霍布斯意义上的战争状态。在他看来,从过去寻找道德显然是背道而驰的事,现在的道德,即道德世俗化阶段的道德只能是现有社会条件的产物,社会学家的任务就是要通过自己的工作去发展这一道德,因此他坚持“社会存在”的优先性,即“社会的观念是宗教的灵魂”这一公理式命题要求社会学家把现代工业化社会的观念总结出来。

在现代性的未来路径问题上,与韦伯对科学抱着极大的期望一样,涂尔干对社会学也寄予了厚望,认为社会学是一门重构世界的学科。虽然,一直以来,一些研究者认为涂尔干是一位社会决定论者,还有一些学者将涂尔干思想批评为是社会学保守主义的起源,将其理论与法西斯主义和狭隘民族主义挂钩,甚至还有人将他简单地视为实证主义者(参见Liobera,1994)。前一种看法尽管有其合理性,但笔者认为,这类评价仅仅具有形式上的标签化意义,至于后二种看法,则更是一种极大的误解。事实上,涂尔干更乐于称其社会理论为“理性主义结果”。1他强调,

1.可以说,关于涂尔干是否是一位实证主义者的问题的确是一个“历史问题”。沃伦·施毛斯根据涂尔干的桑斯哲学讲座澄清了涂尔干与笛卡尔传统之间的差别和联系。涂尔干虽然采取了二元论立场,但是相比维克托·库辛(Victor Cousin)和保罗·雅内(Paul Janet),他对“共享的心灵状态”(shared mental states)假设的重视更为彻底,基于这种认知,便可以促使人们利用各种经验证据去检验假设(参见Schmaus, 2002:35-36;2004)。

我的主要目的在于把科学的理性主义扩展到人们的行为中去,即让人们看到,把人们过去的行为还原为因果关系,再经过理性的加工,就可以使这种因果关系成为未来行为的准则。(涂尔干,1995:3-4)

“为社会学研究规定方向”成为涂尔干毕生努力的任务,这一努力反映出来的社会学意义在一定程度上归结为涂尔干对理性主义宗教的信奉。作为一位“社会学拉比”,社会事实这一概念在涂尔干社会理论中始终是一个核心范畴。从表面上看,社会事实只是涂尔干构建其社会学的一个理论工具:一方面,这一概念意味着社会学处理的是“事物”(things),具有“客观实在性”和“约束性”;另一方面,这一概念意味着社会存在的“常态性”(反常现象也是一种常态)。不过,从实质内容来看,社会事实概念的提出蕴涵着涂尔干理论建构背后的一种信念。因为涂尔干除了一般性地阐明“客观实在性”和“强制性”外,他还尤为强调社会事实这一概念所体现的“综合性”。“综合性”揭示的是这样一种维度:社会不是单个个体简单的组合,而是一种类似于化学元素之间的化合作用,比如H2+O=H2O等现象,或类似于生物学中的“突生”现象。也就是说,通过社会事实概念,涂尔干找到了论证“社会是人们心中的神”这一命题的理性主义基础。所以,涂尔干在《社会学方法的准则》第二版中强调我们对待社会事实要有这样一种心态(attitude of mind):“在着手研究事实时,要遵循这样一个原则:对事实的存在持完全不知的态度;事实所特有的各种属性,以及这些属性赖以存在的未知原因,不能通过哪怕是最认真的内省去发现。”(同上:7)坚持这样一种心态的实际结果便是,将对社会的敬畏与对社会的科学认知相结合为“集体良知”,也就是说,“如果我们能够找到一个为事实本身固有的、并能使我们科学地分辨出各类社会现象中的健康与病态的客观标准,科学就可以在忠于自己固有的方法的同时照亮实践。”(涂尔干,1995:68)

涂尔干的社会学所要照亮的实践到底是什么呢?涂尔干认为,社会学研究的是社会事实。尽管“社会生活除了个人意识别无其他基质”(同上:11),但是,我们在研究社会事实时,不是去理解个体生活和个体意识,而是去理解社会生活及其集体表现,因为“社会生活来自一种把个人的意识结合起来而加以改造从而产生新的存在形式的特殊加工”(同上:136-137)。也就是说,在关于社会的研究方法上,片面地坚持一种“人类中心论”解释是完全错误的,但是,如果基于一套严谨的研究方法去考察社会事实,最后得出现代社会正在逐步确立起一套普遍人性的原则(人性宗教是现代社会的集体表现),那也并非臆断。1正如Thompson([1982]2002:35-36)所指出的那样,涂尔干反对的是分析方法上的“方法论个体主义”和“观念论整体主义”,而不是反对个人的神圣性。

1.在这一点上,涂尔干的分析有点像马克思的分析方法,在分析起点上是商品这一物质性现象,在最后的结论上却是对商品拜物教的否定,也就是说,历史物质主义的最后诉求指向的是人的自由,而非是对物质生活的主张。

如果说社会是人们心中的神,那么究竟现代社会是什么呢?涂尔干正是借助于他的道德科学方法2,从社会的劳动分工的分析中发现,有机团结之所以可能,正是基于对人性的普遍尊崇。这就是他后来在《个人主义与知识分子》(1898)中所强调的“人性宗教”3。他认为,个人主义与功利主义、无政府主义有着真正的差别,个人主义并非是社会混乱的根源,相反,个人主义是社会团结的纽带,而且还远未得到扩展,因为现代社会的一个明显事实是,“除了人类自身,根本没有什么人们可以共同热爱和尊崇的东西了”(Durheim,[1898]1973:52),所以现在的“宗教是个人主义的”,“人既是信徒又是上帝”(同上:46)。

2.早在桑斯中学哲学讲座期间,涂尔干就对道德科学进行过界定,他认为道德科学是与人的精神有关的科学,并且把道德科学分为四门:哲学、社会科学、语言学和历史学。并且他又将社会科学分为三类:政治学、法学、政治和经济学。显然,在早期的分类中没有出现社会学,但可以理解,涂尔干意识到急需一门学科去处理道德科学领域中的信任问题,人们不能寄望于傻子和骗子,而应当借助于意志性行动,获取在一般和特殊层次上都有信任的事实(Durkheim,2004:215-217)。

3. Wallace(1977)借助Bellah的公民宗教视角,通过构建“民族主义”(具有垫脚石价值的民族公民宗教)和“人性宗教”(作为一种普遍价值的国际公民宗教)双重分析框架,比较恰当地论述了涂尔干关于世俗伦理与爱国主义的关系问题。不过,由于缺失了对涂尔干知识论问题理解这一环节,Wallace虽然对涂尔干在国际公民宗教这一“终极目标”(ultimate goal)上怀有的美好愿望予以肯定,不过仍将涂尔干主要评价为是一位民族主义者。

三、道德科学的知识论准备如果从整体上考察,可以把涂尔干的社会理论简要归结为三个层面:一是理论焦点,即社会转型与道德再造(“失范”与“团结”)的问题;二是社会的发展进路问题,即关于“分工”、“法团”、“职业伦理”的社会史考察;三是相关的知识论问题,即涂尔干在“个体表现与集体表现”、“道德事实的确定”、“人性的二重性及其社会条件”、“宗教生活的基本形式”、“原始分类”等文献中讨论的道德科学问题。

从既有的研究看,学者们对涂尔干有关前两个层面的研究关注较多,而对其知识论层面的考察关注相对较少。不过,最近的研究似乎有了很大进展。Pickering(2000)编辑的《涂尔干及其表现》,Schmaus(2002)的《回溯涂尔干及其传统》、Rawls(2005)的《知识论与实践:涂尔干的〈宗教生活的基本形式〉》等著作正在激发各项有关涂尔干的专题研究。比如,Gafijczuk在《“社会一般”之路:从涂尔干的社会到后现代的社会性》中指出,“涂尔干的哲学极富后现代精神”,认为他的“实在的社会”概念与“特定的社会”(society sui generis)有所不同,“实在的社会”超出日常亲密关系之上,这其实是一种解释学意义上的公式。这对于提炼社会的现代化之“道成肉身时刻”(the moment of society’s modern incarnation)也十分重要。也就是说,“实在的社会”概念是以“纯化”、“一般化”为重要特征的(参见Gafijczuk, 2005)。显然,这类研究关注的正是涂尔干关于“范畴涵括了完整的人类历史”(涂尔干,1999:20)的命题。

从知识论角度看,国家之爱、普世之爱与夫妇之爱、师生之爱等一样,都属于“表象”之重要类别(Pickering, 2000:99)。在现代社会,这两类“表象”的“功能”和“内容”确实有丰富展现,不过,它们引发的矛盾却是现代社会每个人不得不面对的情境性问题。就“表象”的内涵而言,爱国主义和世界主义都属于某种神圣的集体表象。从表面上看,爱国主义的表现在力量和强度上似乎要超过世界主义,不过从“人的存在”这一维度来看,似乎世界主义更能在人们心中确立其价值地位。“爱国不能成为屠杀异族的理由!”,这似乎是不言而喻的,其中机理可从涂尔干的范畴理论得到解释,如果认为“范畴是最普遍的观念存在”,“理性本身不过是所有基本范畴的聚集”(涂尔干,1999:14),那么自然地,世界主义将比国家之爱更普遍,也更理性了。正如涂尔干所言:

没有哪个民族、哪个国家不是另一种社会的组成部分……没有哪个民族的生活是不受各个民族之间的集体生活的制约的。我们在历史中越发进步,这种族际群体就越发重要,其范围也越发扩展。由此我们就会明白,在特定的情况下,为什么这种普遍主义的倾向不仅可以影响宗教体系的更高观念,甚至会发展到影响宗教体系赖以存在的原则的程度。(同上:561)

涂尔干在道德问题上花费了20余年的努力,他始终关注“如何将宗教元素纳入道德事实之中”(涂尔干,2002b:77)的问题。他认为,解决这一问题一方面要远离“功利主义的经验主义窠臼”,另一方面要“摆脱康德主义的先验原则”(同上:67)。虽然“道德源于社会,而非个人”(同上:66),但是也离不开个体心灵,也就是说,道德一方面是客观的群体道德,另一方面也是个人良知构想的道德主观形式(同上:84)。那么,如何在方法论层面上确立起道德呢?涂尔干这样论述道:“我所关心的问题则是,发现道德是由什么或曾经是由什么构建起来的。这可不是由个别哲学家构想而成的,只有在集体中通过人性它才会得以存在。”(同上:82)

在《人性的二重性及其社会条件》1这一重要文献中,涂尔干首先明确了一点,社会当且仅当它渗入进个体意识中,并按其面貌型塑时,它才能存在(Durkheim, 1973:149)。这无疑是说,对社会的理解不能简单化,即不能将其简单地等同于沙砾之聚合,不能将其还原为个体心灵,相反,“必须通过整体特有的属性来解释现象是整体的产物,通过复杂来解释复杂,通过社会来解释社会事实”(涂尔干,2002b:29)。这种思路势必要求整体地考察社会与人性。涂尔干确信,“社会是道德生活的核心(le foyer d’ une vie morale)”(同上:98),“不仅万物之力汇聚于社会之中,而且也会形成一种新的合成力,通过它所具有的丰富性、复杂性和作用力,超越了所有曾经构成它的事物之外”(同上:105),正因为如此,社会学就必须以理想领域为出发点(涂尔干,2002b:104)。

1.该文是涂尔干为回答人们对《宗教生活的基本形式》一书的批评而作,可视为涂尔干本人对该书的集中概括。

然而,涂尔干非常清楚,社会学除非成为一门科学,否则是不能解决理想问题的。不过,在《原始分类》最后的结论中,涂尔干对社会学表现出了一种乐观:“在有关逻辑活动之构成及其功能的问题上,社会学可谓是拨云见日,普照光明。”(涂尔干、莫斯,2005:93)比如他认为,“社会中心论”或“人类中心论”已是确凿之事!事实表明,“最初自然图式的中心不是个体,而是社会”,“最初的对象化是社会,而不是人”(同上:92);“最初的逻辑分类就是社会范畴,最初的事物分类就是人的分类,事物正是在这些分类中被整合起来的”(同上:87);“不仅类别的外在形式具有社会的起源,而且把这些类别相互联接起来的关系也源于社会。”(同上:88)

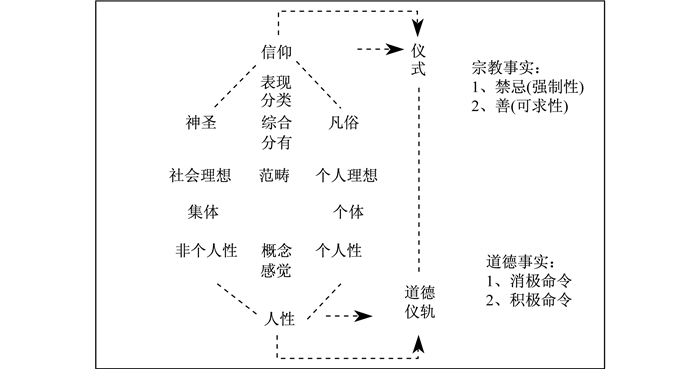

实际上,在以上所引的论述中内含着涂尔干的一个根本性立场,即认为社会是神圣的,而且道德源于社会,而非个人,尽管社会如同希腊诸神那样并不完美。这种带有折中主义的社会中心论所力图清楚地解释的一个问题是,社会何以脱离不开宗教的性质。因为在涂尔干看来,“倘若没有主动的信仰(无论是否是世俗的),就不会有它的物神”(涂尔干,2002:94),由此,人们必须寻求社会的道德和价值,无疑,宗教最能为社会提供某种参照,正是在这样的脉略中,涂尔干才将一系列宗教元素纳入社会道德如何建构的视野之中的(见图 1)。这无疑又从另一个侧面说明,道德事实不过是某类社会事实,至此,我们可以明白,提出“社会事实是什么”的问题绝不是可有可无的问题了1。

1.帕森斯在《社会行动的结构》中确认了社会事实的三重深意:一是把强制性当作属于规范性规则的制裁系统;二是把个人的利益同道德义务严格相区分,明确关于“社会性”要素的观念在本质上存在于诸道德义务规则和诸种制度的共同系统中,这种观念支配着共同体中人们的行动;三是将整个“社会性”要素从事实或条件的范畴转到规范性方面来,目的和规则不再仅仅是个人,而且也是社会的,社会性要素不再被认为是具体的实在,而是属于规范性的和价值性的要素,与遗传和环境因素不再相关,这就根本远离了功利主义困境和经验主义偏见(Parsons,[1937]1968:463-464)。

|

图 1 将宗教元素纳入道德 |

2.根据雷蒙·威廉斯的考察,society一词出现在英文中的时间大概在14世纪,从拉丁文socius而来,词义变化历经“情意非常深厚”、“一般关系”、“情谊”和“生命共同体”,到目前有两个主要意涵:一是用来表示一大群人所属的机制(institutions)与关系,二是用来表达这些机制与关系被型塑的状态。可见,society一词用法越来越稳定化,即被视为“一个具体存在的对象”。social一词在17世纪具有“关联的”、“交际的”意涵,至18世纪末则具有了普遍和抽象意涵,19世纪随着society一词的稳定化,social日益被用来强调其正面而非中性的意涵,同时也被用来强调与individual的区别(威廉斯,2005:446-452)。

从以上的论述中,我们逐渐看到了在涂尔干社会理论发展进路上的两个重要路标:他的犹太裔法国人身份和他的社会学知识学努力。

涂尔干并不是一位普通的犹太裔法国人。在他的家族史上,不仅其父亲是位拉比,而且家族中还先后产生了八位拉比。这种宗教遗产困扰着不想成为拉比的涂尔干3,因为他坚持认为,犹太人不是某种特殊的人种,而是由于社会条件的原故;如果社会条件改变,犹太人的行为自然会相应改变(参见Calimani,2003;Richards,1988)。虽然没有成为犹太教拉比,他却用其科学努力将犹太教的精义输送到现代社会中。关于这一点,Bellah如此评论道:

3.路易斯·格林伯格认为,涂尔干和父亲曾经有过紧张,但这并不是两人价值和人格的冲突,而是经济原因的结果,即使后来涂尔干对具有女性气质的家庭的批判,并不是批判责任,而是批判缺少智识。这一切不过都集中反映了法国犹太人融入法国社会的艰难过程(Greenberg,1976)。

这个拉比,尽管他拒绝成为拉比,然而他已经成为拉比,但不是以不存在的事物来责备自己,这个拉比成为了第三共和国公民宗教的最高牧师和神学家,……成为一个不仅召唤法国,而且也召唤现代西方社会的先知,面对着一个巨大的道德和社会危机,他校正着道德。(转引自Calimani,2003;Bellah,1973:x)。

在这样一种追求确定性的过程中,涂尔干虽然一度因为欧洲社会的反犹主义而动摇1,并在1917年因儿子、亲属、学生、朋友一个个战死沙场而一度悲痛欲绝。尽管如此,通观涂尔干一生的努力,他的目标和任务显然是十分清晰和明确的。他确信,通向大革命的原则和人权宣言的正确之路必须由世俗教育的融入和忠诚来促成,现代个人主义这种宗教形式和集体良知形式对于现代社会来说,才是唯一正确的宗教(参见Calimani,2003)。只有这种方式也才可能是犹太人的真正出路,因为犹太教的特征正如他的好友西尔万·莱维(Sylvain Levi)所言,“犹太教一直有两种趋势:一方面是向心性的、民族主义的;另一方面是离心式的,普遍主义的”,这种矛盾性必须找到一个现实的结合,否则便是“普遍的恶意”。涂尔干这样写道:“由于我自己的犹太人出身,我于是能够近距离地观察我起源地的心理状态。犹太人因为这个国家的战败而受谴责……当一个社会遭难的时候,它感觉到有找到什么东西来避免它的不幸的需要,通过这种方式,这个社会也许可以为它自己的失望进行报复。因此,有些人自然而然被指定为这种角色,那些少数具有不好名声的观念被联系起来。因此,贱民往往就成了出气的受害者”(引自Calimani,2003)。在这样一种社会背景中,为了从“被诅咒的人”、“贱民”这种世俗观念的枷锁中解脱出来,以更大的热情去体现爱国主义和政治献身,便成了大多数犹太人试图努力去尝试的生活,他们期望通过社会和文化整合过程,成为了资产阶级(bourgeoisie)的一部分,从而改变人们对自己卑微起源的偏见。所以,涂尔干16岁便走出阿尔萨斯,奔向巴黎;所以,在1914年,尽管德雷福斯事件才刚刚过去,阿尔及利亚总共65 000名犹太人中就有13 000人带着巨大的热情在法国军队中服役;所以,其侄子莫斯会追随着涂尔干,研究人种学以区分宗教和种族,研究社会主义和布尔维什主义间的关系,把公民权当作被授予同样尊严和权利的市民共同体(参见Calimani,2003)。

1.列维—斯特劳斯认为,涂尔干在他视为不可克服的二律背反即历史的盲目性和意识目的论中苦苦挣扎(转布迪厄,2003:60)。

以上事实在很大程度上引导着涂尔干对公民道德问题的探讨。他的公民道德理论完全摆脱了神秘主义的国家论,将国家和公民道德置于社会的基础上来予以讨论,并从历史的角度去透视“个人/社会关系”发展过程中所蕴涵的国家/社会、国家/个人、爱国主义/世界主义等多重关系。针对这种理论取向,布莱恩·特纳提出了“社会/社会一般”的概念框架来进行分析,在相关的分析中,1特纳更看重社会一般,不过我们认为,涂尔干既重社会也重社会一般,在两者关系的问题,他并没有厚此薄彼,其实,“个体/社会关系”一直是涂尔干思想发展过程中的核心线索(参见Tiryakian, [1962]1984)。

1.特纳认为,经典社会学试图定义的是社会一般,而不是[民族]社会,它无需重新定义自己就能关照全球现象……它并不是以个体社会学家来表示,而是以经典性(classicality)为任务。“社会一般”有两个相互交织的核心要素:一个是社会互动和符号交换的模式或链;另一个是将互动模式融入社会制度。因此,“社会一般”就是以团结(solidarity)和分散(scarcity)之间的动力为特征。作为强纲领的经典性以为“社会一般”辩护为己任,相对而言,作为弱纲领的社会学则主要研究社会行动对于处在社会关系中的个体之意义(Turner,2006)。

从表面上看,“爱国主义显然是能够把个人与某一国家维系起来的全部观念和感受”(涂尔干,2001:78),不过由于国际竞争的存在往往使之处在尖锐的矛盾之中,爱国主义与世界主义关系的问题是涂尔干时代最严重的冲突(同上:77)。许多人不仅看不到它的出路,反而惊恐于它的不平衡性,即国家是迄今为止人类组织的最高形式,而人类却没有任何已经构成的社会(涂尔干,2006:58),这就很容易使人们误以为国家超越了一切,完全看不清国家与个人、国家与社会、个人与社会之间的真正关系。

对此,涂尔干究竟又是如何解答的呢?要理解涂尔干的答案,有必要与他关于现代社会基础问题的论述结合起来考察。涂尔干关于现代社会的诊断不只是执拗于秩序和稳定问题,而是采取一种历史的视角,从社会的变迁中寻找社会的基础。在涂尔干那里,这个基础不是别的,正是他一以贯之予以强调的人性。早在《社会分工论》中涂尔干就提出,“我们之所以紧紧抓住人性并努力去这样做,是因为社会正是以此方式来实现自身的,我们与社会之间有着牢固的联系。”(涂尔干,2002a:363-364)涂尔干这一表述的精义,还具体体现在《职业伦理与公民道德》、《道德教育》、《个人主义与知识分子》、《人性的二重性及其社会条件》等诸多文献中,由此我们可以从中梳理出涂尔干关于前述问题的基本的解决方案。

涂尔干认为,社会并不神秘,它是有历史的。它经历着从初级群体向次级群体、从机械团结向有机团结、从简单社会向复杂社会的演变,在其演变过程中,“人”越来越脱离动物性而成为人,特别是在现代社会,个人的神圣性(the cult of individual)成为最突出的特征,人格和人权在现代社会得到了前所未有的强调,因此在现代社会,人既是信徒又是上帝,当然这不是在自我主义的个人主义的意涵上,相反是在现代社会的人是普遍的人这一意涵上来说的,在这个意义上,人就是社会本身;社会为了自身,必须采取一定的社会条件,去扩展人之为人的一切因素。由此说来,澄清国家的性质、功能、义务和形式等就非常重要了。

涂尔干认为,国家是政治社会的代表机构,是社会之内一切群体和个人都尊崇的权威,在它之上别无其他权威可言。国家之所以被赋予如此高的权威,是因为它能够而且必须知道其基本义务是什么以及如何解放个人人格。然而,涂尔干认为,在国家问题上需要处理如下几重关系。在前一节,我们已经阐明了涂尔干的基本观点,即社会绝不是个人的简单加总,社会是通过个人的神圣性而凝聚在一起的。基于这一视野,人们自然会要求国家必须沟通和联系个人。但是,从实践层面上说,国家不能够直接联系个人,因此,它须有一定的中介,如果没有任何中介,民主就会因为个人的为数众多而变体,国家也就发挥不出社会大脑的功能,而陷入思维的混乱。比如现实的国家最高政治机构即议会中的审议者如果只经一轮就从公民中选上来,那么这个审议者就只能以服从于他的支持者为义务了,这样一来,自我主义的个人主义就公然溜进议会大厅;另一方面,个人又迫切需要来自国家的帮助,因为个人往往是生活在家庭、贸易、教会、地区等次级群体中,这些群体的天然封闭倾向抑制着个人性的成长,特别是任何次级群体都具有一种天然的集体特殊主义取向,所以国家以其权威渗入这些次级群体中,消除团体所形成的某些病态效果,提供均衡机制,防止传统特殊主义取向。简言之,国家这个社会思维器官是否正常必须依赖真正的民主(即“有效的沟通”),以确保自己和社会的其他部分、公民与整个社会之间都能够沟通畅达。在涂尔干看来,由于20世纪初的法国现代社会的雏形形成不久,传统纽带瓦解,个人和国家之间的关系过于直接,所以尤其需要培育诸如职业群体、地方群体那样的次级群体,从而在国家、次级组织和个人之间保持平衡(参见涂尔干,2001:46-114)。

这个方案的重要性在于,它表明了爱国主义和世界主义的冲突有化解的可能性,即通过型塑国家、加强社会内部沟通、防止国家蜕化为具有集体特殊主义的次级群体,在致力于“普遍的个人”的过程中拓展公民道德。正如涂尔干所言,国家的基本义务是“促使个人以一种道德的方式生活”(涂尔干,2001:74)。

五、向内专注:爱国主义和世界主义的调和11.在《宗教生活的基本形式》中,涂尔干对康德的世界主义作了社会学的批判,即道德的类型要素不是基于抽象的普遍理性,而是基于历史性的社会制度。道德不是来源于普遍理性,而是由集体表现构成。因为“集体表现是广泛合作的结果,它不仅延展到了空间,也延展到了时间;各种各样的心灵联合、结合和组合起来,构成了它们的观念和感情,构成了这些表现;对这些表现来说,它们是由世世代代的经验和知识长期积累而成的”(参见涂尔干,1999:1-24;Keohane,2008)。关于涂尔干与康德两人对观念的理解问题,Godlove (1996)认为两人是互补关系,而非敌手关系。

通过上述讨论,我们可以清楚地知道,在爱国主义与世界主义之间的冲突并非不可解决。当然,涂尔干也绝非简单地认为解决这一冲突是朝夕之间的事情,不过,他相信最重要的是要为世人指明出路,树立行动的信心。爱国主义是个人对国家的激情、自豪感和忠诚;世界主义则是近世产生的,它联系着“人的理想”和“普遍的人类”的理念,在它之前只有爱国主义这一种膜拜形式的“国家的公共宗教”(同上:77)。“爱国主义/世界主义关系问题”之所以是个问题,恰恰说明社会的发展所达到的某种高度和层次,正如涂尔干所说,“人们所追求的理想,已经摆脱了世界某一地区、某一人群的地域条件或民族条件,超越于所有特殊的事物,逐步达到一种普遍性”,“道德力已经根据普遍性或分散性的程度具有了一种等级秩序”(同上:77)。当然,在这种更高的层次上,新的矛盾和冲突自然就需要新的化解和整合的机制。

那么,在具体的实践层面,如何来调和爱国主义和世界主义这两种观念呢?涂尔干认为,必须通过“公民国家”这种实际可能的手段,而不是仅仅诉诸于“人性”,“国家的理想”和“人类的理想”才能够将两者融合起来。那是由于在涂尔干看来“把从整体上组织起来的人性构想成社会”只是理论上的可能,即使一个大联盟有自身的利益和同一性,但也不会成为人性(同上:79),因此,两者的融合只能通过“公民国家”来实现。因为国家不可能通过扩张实现人类理想,而只能选择“向内”的途径。为此,人们有必要重新正确地理解“国家”。在涂尔干看来,监督、经济虽然是国家之重要方面,但却不是其本质,国家的本质在于它“是一个道德纪律的机构”(涂尔干,2001:77),或者说,国家是通过战胜“集体特殊主义”,以一种向内扩展方式逐步“渗透进家庭、贸易和职业团体、教会以及局部区域等所有次级群体”(同上:70)中,从而保护个体权利,填平个体自由和规范权威之间的鸿沟。1涂尔干由此论述道:

1.对涂尔干而言,政治社会是指权力组织程度不一的群体,国家往往是权力组织最好、最集中的表现。“国家是不取决于任何更广泛的类别的一种类别”(涂尔干,2003:484)。也就是说,国家之内可以有群体,但是它却不是其他群体的子集,它是权力的最高组织形式。相比国家而言,民族是通过文明的共同体而非政治上的纽带团结起来的。至于爱国主义,在涂尔干看来,它是一种能够将个体与从某种视角出发的政治社会结合起来的感情。可见,民族和民族国家之间的联系是靠人民这一事物。人民是指称在国家中那些在政府中没有一席之地的人们。

如果每个国家拥有自己的目标,不去扩张或扩展自己的界线,而是坚守自己的家园,最大限度地为其成员创造一种更高水准的道德生活,那么国家道德和人类道德之间的罅隙都会被抹平。广义而言,假如国家唯一的目标就是使人们成为它的公民,那么公民义务只能成为人类普遍义务的一种特殊形式。我们已经看到,这一演化过程正在发生。社会越是将其所有能量集中于内在的生活,就越会从各种争执中解脱出来,正因为有了这种争执,才使大同主义或世界性的爱国主义,与爱国主义之间发生了冲突。……不过,……,爱国主义越是保持沉默,就越会产生有效的作用;它的目的,直接指向社会的内部事务,而不是外在扩张。它绝不排斥任何民族自豪感:对集体人格和个人人格来说,如果它们意识不到自身,意识不到自己究竟是什么,就不可能存在,而且,这种意识本身经常带有个人的色彩。只要有国家,就会有民族自豪感,这是最牢靠的。不过,社会也有引以为荣的地方,这并不是因为它们最伟大,最富庶,而是因为它们最公平,组织得最好,具有最合理的道德结构。(同上:79-80)

至此,涂尔干关于实现爱国理想和世界理想统一的方案已经清楚地呈现在我们面前:“社会应当专注于内在生活”,处理好社会的内部事务。在现代社会中,个人与国家是社会内部事务的两端,为了不使两极发生对立,就有必要设法使它们达到有机统合,而其根本的方法则在于使人们远离各种形式的功利主义,建立起支配个人活动和人际间关系的规范性规则体系。在涂尔干那里,规范性规则体系的智识基石便是他提出的概括集体表象、社会心灵等概念的社会事实范畴1,当然,“道德事实”范畴也在其中。

1. Schmaus(2004:2)认为,涂尔干提出了一个关于范畴特征的更好解释。沿袭康德传统的折中主义知识学认为,范畴的普遍性和必要性是关于自我作为积极存在的笛卡尔式反思。涂尔干的计划不仅与此有别,而且解放了“受阻的关于意义之心理主义学派假设”(encumbering mentalistic assumptions about meaning)。涂尔干将表现的观念分为两类,即个体表现、集体表现,并辨明了后一种范畴的意义,并澄清了概念的意义问题,即与其说概念是心理表现(mental representation),不如说是物质表现(physical representation)。

在“道德事实的确定”一文中,涂尔干总结了他一直关注的“有关民德的理论和应用科学”之基本思路和方法(涂尔干,2002b:42)。他这样论述道:“道德无论在哪里本质上都是宗教的”(同上:50)。将这一判断与涂尔干在《宗教生活的基本形式》一书中所得出的总的结论—“宗教明显是社会性的”(涂尔干,[1999]2000:11)—相联系,我们就会更深切地理解他的另一个论断:“如果社会存在,道德只能把个人结合而成的群体—换言之,社会……作为对象”(涂尔干,2002b:40)。这即是说,道德也是社会性的。然而,问题并未在此终结,因为涂尔干披荆斩棘、历尽艰辛所做的并不单单是为了说明这样一个简明的结论。实际上,他的真正目的在于阐明“检验道德公共良知”(同上:53)在现代社会如何可能,解决“目前的问题”,即“在像我们这样的社会中,道德命运究竟应该是什么”的问题(同上:69)。简言之,涂尔干是在为社会大转变时代寻求“一种新的道德和宗教信仰”(同上:71)。在此,我们不妨再次重申,他的目的在于塑造一种理性主义的宗教。因为在涂尔干看来,“惟有科学才能担负起发现和表达实在本身的重任”,“在实践中,理性的作用总是能够或多或少地帮助这个时代更充分地了解自身,了解自身的需要和情感”,因此,“道德科学”不过“是理性针对同样的目的更为有条不紊的运用”(同上:70)。

涂尔干通过理性揭示的实在与以往的哲学所论述的对象有着很大的不同。他所理解的“社会实在”概念带有极强的“折中主义”(Schmaus,2004:1)色彩,更准确地说,是一种“二元论”(Rawls,2005:72)。这种二元论不是过去哲学传统中的“经验论”与“先验论”的分离,而是统一在他所强调的“社会事实”的整体性之中。涂尔干明确指出:

社会是由能够通过个人得到实现的各种观念、信仰和情感组成的组合体。(涂尔干,2002b:63)

社会向我们发号施令,是因为社会外在于和超越于我们;社会与我们之间的道德距离使社会成为我们必须服从的权威。但是,另一方面,社会也存在于我们之中,社会就是我们,我们热爱社会,也想要社会。(同上:61)

可见,道德观念、神圣观念、人性、范畴、社会等无不是既蕴含二元性但同时又具有统一性的“社会事实”。显然,“社会事实”概念的提出本身已远远超越了单一的方法论意义,具有着某种实质性意涵,即它们指涉的是“人的存在”。涂尔干(同上:57)认为,“当公民这种类型可以在很大程度上与人的一般类型混用时,我们就会发现我们自身与‘人’紧紧相连在一起了”。因此在涂尔干看来,“道德个人主义”就是“各欧洲民族中的社会良知的核心”(同上:63)。道德个人主义这一主张并不是空洞的,而是涂尔干对现代社会演化的整体判断,内含着对社会的历史、教育、国家、宗教、组织、公民道德等的全面考察,是人性和社会条件的结合,是一种整体性的制度框架,它在保证国家正常思维的同时,使公民个人也具有良知、纪律和爱。

总之,基于以上考察使我们清楚地认识到,涂尔干的公共思想难题可以作为人们全面地把握其思想的某种线索,从而能使我们上接马基雅维里的“共和国问题”和卢梭的“公民宗教”问题,下连帕森斯的“制度化个人主义”1。无疑,这些深邃的思想家们都为现代社会大厦蓝图的设计提供了某种启迪。同样,在众多的社会思想家中,涂尔干的思想之光同样毫不逊色,显然,他并非乔伊斯笔下的布卢姆,对现实迷茫但又充满希望,无奈但又期待奇迹(Keohane,2008),而是用心灵汇聚现实中的力量,正如他早年在桑斯中学的哲学演讲中所指出的那样,“事实是决定因素,心灵是方法的灵魂”(Durkheim,2004:40)。

1.帕森斯认为,“制度化个体主义意味着一种人类行动的组织模式和框架。它既提高了普通个体的能力,也提高了由普通个体构成的集体贯彻价值的能力,即那些既是个人也是群体认可的价值。个体层次上所提高的能力是同那种社会文化组织和制度规则的框架一起发展的,而且,这一框架形成了个体和集体单位目标、价值得以实现的秩序框架。当且仅当存在着与一些价值相关联的共识,以及存在文化取向的基本模式且与这些模式相联系时,这种制度化秩序才成为可能”(参见Parsons, 1975)。赵立玮对此作了深入研究,认为源自涂尔干的“制度化个体主义”的实质意涵就是“将制度化与内化统一起来,将个体(人格)、制度(规范)以及一般(或普遍)价值三个层次统一起来,将强调个体自由或自主的个体主义与强调社会整合或团结的制度化机制统一起来。”并且认为,这一机制对于解决全球化时代的爱国主义和世界主义张力问题构成了某种重要的可能性,世界历史上的“三次革命”(法国政治大革命、英国产业革命、美国教育革命)就是上述问题的经验解决(参见赵立玮,2007;2009)。

Barnard, Alan. 2000. History and Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Barnes, H. E. (1920)1990. "Durkheim's Contribution to the Reconstruction of Political Theory. " In Emile Durkheim: Critical Assessments IV, edited by Peter Hamilton. London: Routledge.

|

Bellah, Robert N. 1973. "Introduction. " In Emile Durkheim On Morality and Society, edited by Robert N. Bellah. Chicago: The University of Chicago Press.

|

布迪厄. 2003. 实践感[M]. 蒋梓骅, 译. 南京: 译林出版社. Bourdieu, Pierre. 2003. Le Sens Practiqe, translate by JIANG Zihua. Nanjing: Yilin Press. |

Calimani, Riccardo. 2003. The Jewish Intellectual in France: Durkheim and Mauss." Translated by Severine Haziza. European Judasism, 36(1). |

Durkheim, Emile. 1915. Germany Above All: The German Mental Attitude and the War. Paris: Armand Colin.

|

Durkheim, Emile. 1981. The Realm of Sociology as a Science. Translated by Everett K.Wilson. Social Forces, 59(4): 1054-1072. |

Durkheim, Emile. (1898)1973. "Individualism and the Intellectuals. " In Emile Durkheim on Morality and Society, edited by Robert Bellah. Chicago: University of Chicago Press.

|

Durkheim, Emile. 2004. Durkheim's Philosophy Lectures: Notes from the Lycée de Sens Course, 1883-1884, edited and translated by Neil Gross and Robert Alun Jones. Cambridge: Cambridge University Press.

|

涂尔干. 1995. 社会学方法的准则[M]. 狄玉明, 译. 北京: 商务印书馆. Durkheim, Emile. 1995. The Rules of Sociological Method, translated by DI Yuming. Beijing: The Commercial Press. |

涂尔干. 1999. 宗教生活的基本形式[M]. 渠东、汲喆, 译. 上海人民出版社. Durkheim, Emile. 1999. The Elementary Forms of Religious Life, translated by QU Dong and JI Zhe. Shanghai People's Publishing House. |

涂尔干. 2001. 职业伦理与公民道德[M]. 渠东、付德根, 译. 上海人民出版社. Durkheim, Emile. 2001. Professional Ethics and Civic Morals, translated by QU Dong and FU Degen. Shanghai People's Publishing House. |

涂尔干. 2002a. 社会分工论[M]. 渠东, 译. 北京: 三联书店. Durkheim, Emile. 2002a. The Division of Labour in Society, translated by QU Dong. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

涂尔干. 2002b. 社会学与哲学[M]. 梁栋, 译. 上海人民出版社. Durkheim, Emile. 2002b. Sociology and Philosophy. translated by LIANG Dong. Shanghai People's Publishing House. |

涂尔干. 2006. 道德教育[M]. 陈光金, 等, 译. 上海人民出版社. Durkheim, Emile. 2006. Moral Education, translated by Chen Guangjin, et al. Shanghai People's Publishing House. |

涂尔干、莫斯. 2005. 原始分类[M]. 汲喆, 译. 上海人民出版社. Durkheim, Emile and Marcel Mauss. 2005. Primitive Classification, translated by JI Zhe. Shanghai People's Publishing House. |

Gafijczuk, Dariusz. 2005. The Way of the Social: from Durkheim's Society to a Postmodern Sociality. History of the Human Sciences, 18(3): 17-33. DOI:10.1177/0952695105059304 |

Greenberg, Louis M. 1976. Bergson and Durkheim As Sons and Assimilators: The Early Years. French Historical Studies, 9(4): 619-634. DOI:10.2307/286208 |

康德. [1990]1997. 历史理性批判文集[M]. 何兆武, 译. 北京: 商务印书馆 Kant, Immanuel. (1990)1997. Essays on the Critique of Historical Reason, translated by HE Zhaowu. Beijing: The Commercial Press. |

Keohane, Kieran. 2008. Moral Education and Cosmopolitanism: Meeting Kant and Durkheim in Joyce. Journal of Classical Sociology, 8: 262-282. DOI:10.1177/1468795X08088874 |

Lee, Daniel. 2000. The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann. Sociological Theory, 18(2): 320-330. DOI:10.1111/0735-2751.00102 |

Liobera, Josep R. 1994. "Durkheim and the National Question. " In Debating Durkheim, edited by W. S. F. Pickering and H. Martins. London: Routledge.

|

Miller, W. Watts. (1996)2000. Durkheim, Morals and Modernity. London: Routledge.

|

Mitchell, M. Marion. 1990. "Emile Durkheim and the Philosophy of Nationalism. "In Emile Durkheim: Critical Assessments IV, edited by Peter Hamilton. London: Routledge.

|

Montesquieu, C. B. (1748)1999. The Spirit of the Laws. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Parsons, Talcott. (1937)1968. The Structure of Social Action. New York: The Free Press

|

Parsons, Talcott, Gerald M. Platt. 1975. The American University. Massachusetts: Harvard University Press.

|

Pickering, W. S. F. 2000. "What do Representations Represent?" In Durkheim and Representations, edited by W. S. F. Pickering. London: Routledge.

|

渠敬东. 2002. 论叶启政对涂尔干的社会理论的诠释. 社会理论学报(1). QU Jingdong. 2002. Discussion on YEH Chi Jeng's Interpretation of Durhkheim's Social Theory. Journal of Social Theory(1). |

渠敬东. 2006. 现代社会中的人性及教育. 上海三联书店. QU Jingdong. 2006. Human Nature and Education in Modern Society. Shanghai SDX Joint Publishing House. |

Richards, John W. 1988. Emile Durkheim: A Reappraisal. The Mankind Quarterly, 29: 83-106. |

Schmaus, Warren. 2002. "Representations in Durkheim's Sens Lectures. " In Durkheim and Representations, edited by W. S. F. Pickering. London: Routledge.

|

Schmaus, Warren. 2004. Rethinking Durkheim and His Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Terry F., Godlove Jr. 1996. Is 'Space' a Concept? Kant, Durkheim, and French Neo-Kantianism. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 32(4): 441-455. DOI:10.1002/(ISSN)1520-6696 |

Thomson, Ken. (1982)2002. Emile Durkheim(Revised Edition). New York: Routledge.

|

托克维尔. [1856]1992. 旧制度与大革命[M]. 冯棠, 译. 北京: 商务印书馆. Tocqueville, A. (1856)1992. L'Ancien Régime et al Révolution, translated by FENG Tang. Beijing: The Commercial Press. |

Turner, Bryan S. 2002. Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patriotism. Theory, Culture & Society, 19(1-2): 45-63. |

Turner, Bryan S. 2006. Classical Sociology and Cosmopolitanism: A Critical Defense of the Social. The British Journal of Sociology, 57(133). |

Wallace, Ruth A. 1973. The Secular Ethic and the Spirit of Patriotism. Sociological Analysis, 34(1): 3-11. DOI:10.2307/3710275 |

Wallace, Ruth A. 1977. Emile Durkheim and Civil Religion Concept. Review of Religious Research, 18(3): 287-290. DOI:10.2307/3510218 |

威廉斯. 2005. 关键词[M]. 刘建基, 译. 北京: 三联书店. Williams, Raymond. 2005. Keyword: A Vocabulary of Culture and Society, translated by LIU Jianji. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

吴建平. 2007. 论涂尔干的道德个人主义[G]//社会理论(3). 北京: 社会科学文献出版社. WU JianPing. 2007. "On Durkheim's Moral Individualism. "In The Social Theory (3). Beijing: Social Sciences Academic Press(China). |

赵立玮. 2007. 社会共同体与社会团结—帕森斯探讨现代社会整合问题的路径. 社会理论学报(2). ZHAO Liwei. 2007. Societal Community and Social Solidarity: Parsons On the Way of Integrated Problem of Modern Society. Journal of Social Theory(2). |

赵立玮. 2009. 塔尔科特·帕森斯论"教育革命". 北京大学教育评论(3). ZHAO Liwei. 2009. Talcott Parsons on Educational Revolution. Peking University Education Review(3). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32