很少有哪一个社会学词汇能像“自证预言”这样,不仅被广泛应用于社会科学的各个领域,而且还成为日常语言的一部分(Biggs, 2009)。“自证预言”由罗伯特·默顿1948年提出,它用来指“开始时错误的情境定义引发了一种新的行为,正是这种行为使原初的错误定义成为真实的”(Merton, 1948)。默顿强调,自证预言能够导致社会问题的产生,比如银行破产、种族冲突和不公平的劳工实践等。错误的社会信念具有创造现实的强大力量。

默顿的“自证预言”概念建立在“托马斯定理”1基础之上。托马斯认为,人们不仅仅只是对一个情境的客观特征做出反应,更重要的是,人们有时也对该情境对他们所具有的意义做出反应。对情境的定义(包括公众的预言、观念和期望)成为情境不可分割的一部分,因为一旦赋予情境某种意义,那么随后的行为以及这一行为的某些结果也将由这一意义所决定,即“如果我们认为情境是真实的,它就会产生真实的结果”(贾春增,2008:266)。

1.即托马斯“情景定义”的相关理论主张。

自证预言关涉两个标准:第一,信念/期望必须产生某种独特的影响,这种影响使现实遵从了最初的信念/期望;第二,在这一过程中的行动者(或者至少他们中的一部分)并不知晓他们的信念究竟怎样有助于建构这种现实。由于信念最终得到证实,因而行动者有理由相信,从一开始他们就是正确的,他们的期望只是反映了现实,但他们忘记了自身在导致这一结果出现的过程中所扮演的角色。默顿的表述也暗含了这一层面的意思:白人没有意识到,他们倾向于认为黑人本质上就智力低下。正是由于他们的这种歧视,非裔美国人才在智识能力上处于相对不利的地位(Biggs, 2009)。

虽然默顿提出了“自证预言”概念,但直到罗森塔尔(Rosenthal, 2002)有关“实验者期望”(experimenter expectation)1的开创性研究之后,自证预言才获得经验研究的广泛关注。此后,罗森塔尔和雅各布森(Rosenthal & Jacobson, 1968)在真实的学校场景中考察了教师期望对学生成就的影响,这一具有争论的研究成为自证预言研究的典范,它使得大部分有关这一问题的讨论专注于双方互动的过程。

1.实验者期望效应是指,实施某项研究的实验者有意或无意采取的行为会使被试(人或动物)产生与研究者期望相一致的表现,例如,被认为聪明的老鼠在学走迷宫时进步更快(Rosenthal, 2002: 25-36)。

一、自证预言的实现过程 (一) 人际互动中的自证预言发生在双方互动(dyadic interactions)过程中的自证预言是学者研究的焦点,因为其广泛存在于日常生活的各个领域,并具有强大的影响力。

社会互动通常涉及的是双方关系:感知者(the perceiver)和目标人(the target)。这种区分是人为的,因为在实际互动中,每一方都既是感知者又是目标人。但这种区分又是必要的,因为可以借此分辨出谁在双方的互动中拥有主导权,可以基于自身的期望产生对另一方的影响。感知者形成对目标人错误的感知和期望,并且依据自身的错误期望而采取了某些行为,正是因为这些行为,使目标人的结果与感知者最初的期望相符。

有许多力量会在这一过程中发挥作用,只要其中的任何一个使正常的社会互动过程的某一环节发生了歪曲,自证预言效应就会发生(Darley & Fazio, 1980)。在社会互动中,一个完整的自证预言链条包含如下三个步骤(Darley & Fazio, 1980; Biggs, 2009):

1. X相信Y是p,即感知者形成有关目标人的一系列期望通过直接观察目标人的行为表现,或者通过了解目标人的第三方提供的信息,感知者形成对目标人的期望。例如,教师对学生的期望可能是来自于学生以前的课业成绩或者以前教过这些学生的老师;家长对学生学业成就的期望可能来自于其本人对孩子的观察了解以及教师的报告。

感知者对目标人了解得越多,就会越正确。依据默顿的原初界定,正确的期望不会促生自证预言。但不幸的是,即使基于对目标人行为的直接观察所形成的期望也不一定是正确的。原因之一是,感知者观察到的只是目标人诸多行为的一个样本,而这个样本可能并不具有代表性。其次,目标人是在一系列感知者不知晓的限制因素下行动的。而且,依据观察者—行动者效应,感知者即使知道限制因素的存在,也会倾向于低估它们的作用,并将行为的原因归于目标人自身。

因为时间压力或空间区隔无法进行直接观察,或者没有观察的动机时,感知者会基于目标人所属的社会范畴(种族/民族、性别或阶层/阶级)对目标人行为进行推论和估计,例如,底层群体的父母基于本阶层成员可能的未来形成对子代较低的期望,如布迪厄所说,“处于最不利地位的阶级对自己的命运过于觉悟,对于实现命运的途径又过于不觉悟,从而促进了自己命运的实现”(布尔迪约、帕斯隆,2002:94)。简言之,人们有时基于对某一社会范畴的刻板印象而形成对该范畴具体成员的期望,这种期望是过度概括化和错误的,经常与目标人的实际行为不符。

2. 正因为X相信Y是p,所以X有行为b,即感知者基于自身的期望而对对方采取某种行为自证预言能够发生,一定是感知者在行为上以与他们最初期望相一致的方式对待目标人。如果父母只对孩子持有较低的期望,那他们将更少关注孩子的学业和卷入孩子的教育过程,也不会投入时间和精力在那些有利于孩子学习的事项和活动上,甚至在他们的行为干扰或阻碍了孩子正常的课业安排时,会让孩子屈就大人的活动。

例如,在访谈中,一位小学生说,晚饭之后,爸爸习惯看一会儿电视,这对辛苦一天的他来说是唯一的消遣,但是电视的声音明显对自己的学习造成了干扰,妈妈有时让爸爸把电视关掉,但爸爸的回答是:“他爱学不学!反正也就那样。”1

1.访谈编码:S-SunCD。

3. 正因为X有行为b,所以Y成为了p,即目标人解释感知者行为的意义,并基于这种解释而对感知者的行为做出某种回应正如符号互动理论家所说,人们在对其他人的行为做出反应之前,总是要对这一行为做出解释。他人的行为并不是自动地传递意义,而是经由解释而被赋予了意义。行为被赋予怎样的意义将从根本上决定后续过程的发展(Darley & Fazio, 1980)。通过这种解释,人们知道“他人怎样看我”,“我”在其他人眼里是什么样的人。有时目标人不接受,并努力改变感知者对他们的看法,但经常是,目标人会逐渐认可由感知者行为所传达的评价的正确性,并继续依这种评价而行为。

在对感知者的行为做出回应之后,目标人也会解释自身行为的意义,进而对自我做出推论。如果目标人的行为与感知者期望一致,那么他们可能会因此而将被期望的特质加诸自身。也就是说,不仅目标人的行为因感知者的期望发生了改变,目标人对自身(改变后的)行为的解释也会导致自我概念和未来行为的改变。这一环节具有重要意涵,它意味着,感知者期望的影响已经远远超越了双方互动的情境,其效力可以达致目标人的整个人生轨迹。

在第三步中,要求Y真的是成为了p,而不是被X错误地感知为“Y成为了p”。也就是说“自证预言”不是“感知偏差”(perception bias)。如果目标人的行为并没有证实感知者的期望,那么感知者会改变或放弃自己对目标人的评价和期望吗?事实证明,这样的事情很少发生。感知者以与他们的期望相符合的方式解释现实就是感知偏差,是指感知者的信念影响了他们对目标人行为的评估和判断。

目标对象的许多行为是模棱两可的,可以做出不同的解释。例如,一名学习成绩中等的孩子,既可能被看作是有良好成就的,也可能被认为是没什么出息的。经常出现的情况是,两可的行为被歪曲地感知:即感知者以与他们最初期望相一致的方式解释目标人的两可行为。持有低期望的父母会就此认为“他/她不是读书的料”。这种曲解结果是,感知者更有理由相信他们的期望被证实了。这可以解释为什么有关阶级、种族和性别的刻板印象能够持续存在。

(二) 社会互动中的权力不对称无论是在真实互动关系中发生的还是在实验室模拟互动中出现的自证预言,通常都是一方拥有对另一方的权力(Snyder, Arthur & Stukas,1999),例如家长与孩子、教师与学生、雇主与雇员等。这种权力不对称使感知者有权对目标人施加对情境的定义,影响目标人的生活历程,导致目标人在教育、职业和生活方式上发生一些真正的改变。

存在于感知者和目标人之间的权力差异为自证预言的发生创造了条件。一方面,权力的不对称使感知者缺乏深入了解目标对象的动机,另一方面也让目标人无力挑战对方的错误观念。经济不利、社会贬低和刻板印象降低了底层群体的孩子拒斥或否证他人期望的能力和资源。

对于感知者,社会权力通过注意力关注机制(mechanisms of attentional focus)产生行为确证。权力方极少关注他人的个体信息,而是依赖既有的知识结构,这种情况下采取的行为更可能导致原初信念被证实(Snyder, Arthur & Stukas, 1999)。对于目标人而言,由于权力的不对称,他们很少有可能去否认这种错误或两可的信念,而很可能接受这种信念的真实性。例如,学生/孩子接受了老师/家长的判断:学业这条路真的不是为我们这群人准备的。尽管感知者的信念也许是完全错误的,但是如果目标人不去争辩,感知者也就没有理由和动机去修正或质疑自己的看法,这些信念长久存在,直到自我证实。

(三) 自证预言的调节变量近年来有关社会感知的研究更多地致力于辨识自证预言的调节变量,即在哪些群体中或在什么条件下,自证预言的影响力更强。

Raudenbush(1984)发现,自证预言效应的影响力因年级差异而不同。最强的自证预言效应发生在一年级、二年级和七年级(Rist, 2007)。年龄越小的孩子越容易受到自证预言的影响,这能够解释一年级和二年级发生的自证效应。对于低年级孩子的学业成就来说,父母的心理支持比家庭的社会经济地位更重要。父母期望作为社会资源,为不同的孩子不同程度上拥有。七年级的自证效应可以解释为,在不熟悉的情境中人们更容易被各类社会影响所伤害。

此外,研究证实,期望在相对弱势群体中的自证性更强大,例如:女生、非裔美国学生和社会经济地位低的学生和低学业成就的学生。这些学生在地位和权力关系上处于更低的位置,有更少的心理和情感资源可用来抵制对期望的内化,因而更容易受到自证预言的伤害。

自证预言在这些群体中影响力强,一方面是指他们更可能受到消极期望的伤害,但也意味着,他们对积极期望也会比其他人更加敏感。也就是说,如果“有幸”被给予积极期望(或称正向期望),他们的动机和努力程度会有更大幅度的改善,如果低成就者在整个学年都维持这样的努力,那么他们的表现和能力将会显著提升(Jussim & Eccles, 1997)。易受自证预言影响有时会带来有益结果,对相对弱势群体的高估(即积极期望)会使他们获得更大的成就。

低成就者比高成就者更易受积极自证预言影响,这可能是因为,给总被贬低、批评和污名的学生传递的积极期望,就像一道新鲜的空气,带给他们从未体验过的触动。如果低成就的少数族裔学生被鼓励去从事某种困难和象征荣誉的工作时,他们会与白人同学一样有好的表现(Steele & Aronson, 1995)。

但是,现实是令人沮丧的,偏见和刻板印象使感知者对被污名成员更多地持消极期望。因此,即使被污名的群体成员能够从积极期望中受益更多,他们也很少有机会获取这种益处。这一点含义深远,因为它与社会不平等的持存有明显关系。

二、研究背景及方法 (一) 研究开展的前提在“自证预言”的研究领域中,有关教师期望的研究占压倒性地位。对教师期望自证效应的研究主要有两种观点,一种强调教师期望强大的自我证实性,即教师期望导致学生成就的差异,并且这种差异与教师最初的预期一致;另一种强调教师期望对学生有限的影响力,主张教师期望之所以与学生成就相关,是因为这种期望是正确的,反映了学生的现实,而不是导致这种现实的出现。前一种观点在20世纪90年代前占主导,此后,后一种观点进入学术讨论的视野,并渐趋成为主流。从研究者的学科划分看,社会心理学家大多支持第一种观点,即强调人们的感知和期望是错误的和有偏差的(卡尼曼等,2008),而教育心理学家则力证第二种观点。两个学科存在的分歧令人惊异(Jussim & Harber, 2005)。

20世纪90年代后的研究多强调教师期望的正确性(accuracy)。这里的正确性是指期望在没有影响(influence)目标人行为的前提下(即在没有发生自证性影响的情况下)成功地预测(predict)了他们的行为表现。教师有更多的机会接触和了解学生,他们对学生的期望一般建立在能够有效测量学生能力的绩点和标准化测试分数之上。依据定义,正确的信念并不会产生自证预言效应,仅仅期望中不正确的部分才能够自我证实(Merton, 1948),因此,正确性限制了教师期望的自证预言效力。

父母期望与教师期望不同,在师生关系中的研究发现(即规模效应小和正确性高)并不能代表一种有关自证影响的一般模式。

相对教师来说,在形成有关孩子学业成绩的期望时,父母所基于的信息没有这样客观和可靠,他们通常是通过观察孩子在家里的表现和听孩子的自我报告而建立起某种期望,其正确性不如教师。此外,对于底层群体的父母来说,生存压力使得他们与子女有更少接触、互动的时间和机会。当对个体性信息缺乏了解时,人们更可能基于目标人所属范畴而形成对他们的期望。上述因素增强了父母期望自证预言发生的可能(Madon, et al., 2003)。

教师期望的自证预言效应可能会随着时间削减,因为学生在整个求学过程中不会只与一位老师接触并受其影响。但是在亲子关系中则不同,尤其是学龄儿童,他们尚处于依恋父母的阶段,因此不仅更可能受父母感知和信念的影响,而且父母期望的自证效应更倾向随时间累积。

Madon等(2003)考察了母亲对孩子饮酒行为的期望对孩子此后实际饮酒行为的影响,通过对505对母子纵向数据的分析,发现结论与自证预言相符。在控制了相关变量之后,母亲期望中不正确的部分能够预测孩子未来对酒精的使用。

父母期望与教师期望有很大不同,以往对自证预言的考察一直专注于教师期望的影响,忽略了父母期望的作用。因此,本文主要考察的是农民工群体中,父母期望在多大程度上经由自证过程作用于子女学业成就。

(二) 研究方法本文的调查地YX小学是哈尔滨市南岗区与香坊区交界处的一所公立小学,始建于1954年。所辖学区是哈尔滨市最大的棚户区——白家堡,这里也是该市最大的外来务工人员聚集地,在校生中80%以上都是外来务工人员子女。一位老师告诉笔者,“有点条件的孩子都择校了,来这儿的多是没有本地户口的流动儿童。”

本研究分量化研究和质性研究两个部分,用三角测量法(Triangulation)探究父母期望对子女学业成就的影响。

三角测量法也称为“多元结合法”,指在同一项研究中使用质性研究和量化研究相结合的综合模式1分析同一个问题,以取得对研究问题的全面深入了解。相对于单一的研究方法,三角测量法具有更大的认知潜力,有助于研究者克服单一方法的内在缺陷,提高分析的广度和深度。如果一个研究假设可以经受住多种测量方法的检验,那么研究者就可以更加确信研究的效度(孙进,2006)。

1.三角测量法除包含这种研究方法上的结合以外,也包括以研究资料、研究者和研究理论的多元结合来分析某一个问题。

在三角测量法中,质与量有不同的结合模式,本研究采用的是其中的“深入式结合”方法,即先进行量的研究,分析研究调查结果。然后在此基础上,有针对性地选出典型的案例进行个案研究或访谈,以取得对量的研究结果的深入理解和解释(孙进,2006)。

1. 量化研究为了探求底层父母对子女学业成就的期望是否会对学生的实际结果产生自证性影响,2010年下半年笔者在YX小学五年级四个班2中实施了探究父母期望自证预言效应的相关研究。

2.哈尔滨市义务教育实行小学五年和初中四年制,这里的五年级是小学毕业班。

量化研究的数据有三个来源(详见后面“数据收集”部分):

(1) 学生问卷由学生在课堂上填写;(2)测试成绩包括从老师处收集到的四个班学生的两次考试成绩(四年级下学期和五年级上学期的期末考试成绩)。由于一位老师没有保存其中一个班的数学成绩,因此最终这个班的其他数据也没有被纳入分析,此后分析都是基于其他三个班的数据;(3)家长问卷由五年级四个班的学生带回给家长填答并签字,然后由学生带回上交。3为了最大程度地减少可能的偏误,家长问卷有如下的指导语:

3.这种做法是有很大风险的,因为不能确保问卷是否真正由家长完成和家长是否认真填写,理想的状况是访问员到每位学生的家里,在访问员的指导和监督下家长独自填写问卷,但由于本人从精力和财力上的确无力完成这样的任务,所以不得已采用了这种做法。这种方法也有它的好处,因为没有外人在场,降低了家长的评价压力,填写的内容更接近于他们的实际想法。

请家长根据您对孩子的了解回答下面的问题。您的回答没有对错之分,请放心如实填写。请独立完成下面的问卷,在填写过程中不要咨询他人,包括您的孩子。在您填写这份问卷时,请尽量让您的孩子回避。如果您的识字能力有限,需要孩子给您读题的话,请按照您自己的想法回答,不要受孩子想法的干扰。在字母上打勾或画圈,来标明您的回答。

2. 质性研究本文的质性研究采用深度访谈法。对学生的访谈基本在学生午休期间进行,也有的访谈是在对学生家访时完成;对班主任老师的访谈主要是利用任课时间和学校放假前后的时间;对校长的访谈地点是在校长办公室。

访谈资料的编码,学生以S开头,以姓氏全拼和名字首字母标注,老师以T开头,以姓氏全拼和名字首字母标注,校长以D开头,其他相同。

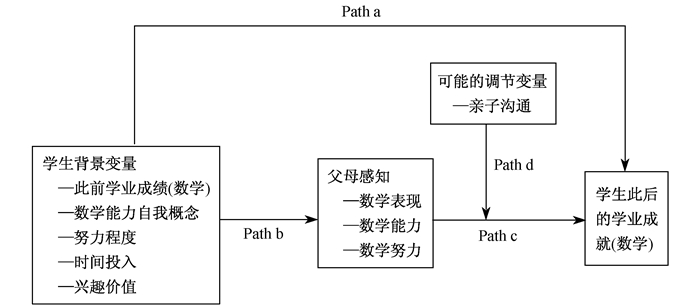

三、父母期望自证预言效应的量化研究 (一) 研究实施的过程 1. 模型建构笔者参照社会感知研究中“反应—建构模型” (Reflection-Construction Model)(Jussim, 1991)的原初设计,同时结合本研究关注的问题,建立了有关父母期望自证预言效应的“反应—建构模型”(图 1)。

|

图 1 父母期望自证预言效应的反应—建构模型 |

社会感知的反应—建构模型(Jussim, 1991)将感知者的期望与目标人的结果关联起来。这一模型开始于背景信息(例如目标人过去的行为,或目标人的群体资格和成就),感知者基于背景信息建立起他们的信念。Path a表明,在独立于感知者影响的前提下,这种背景信息在多大程度上能够预测目标人未来的行为或特征;Path b表明,在多大程度上感知者基于这些背景信息形成他们的信念;Path c代表感知者信念对目标人行为或特征的影响;Path d是潜在作用于双方关系的调节变量。

模型中表明父母期望正确性的部分。学生的背景变量既能够影响学生此后的学业成就(Path a),又能够影响父母对学生此后学业成就的感知/期望(Path b)。依据该模型,父母期望中有一部分是基于能影响学生此后学业成就的背景变量建立起来的,是正确的,这部分期望是由于其“正确性”而预测了学生未来的学业成就,而不是通过“自证预言”的作用影响了学生成就。期望的正确性是一个连续性变量,在不同的父母那里,正确性会有不同(Madon, et al., 2003)。

模型中表明自证预言的部分。父母期望除了能够预测学生学业成就以外,反应—建构模型也指出了父母期望可以通过自证预言效应(Path c)影响学生成就。依据默顿的定义,只有期望中不正确的部分才具备自我证实性。在父母期望中,不是建立在能够影响学生学业成就的有效背景变量之上的就是错误的。

模型中表明调节变量的部分。调节变量有加强或弱化变量之间关系的作用,对调节变量的探求就是辨识出在哪些条件下或哪些群体中自证预言的作用更强大。在反应—建构模型中,Path d代表了加强或弱化“期望”与“结果”之间关系的潜在的调节变量。本研究关注的调节变量是亲子沟通。

2. 数据收集本研究收集到的数据分为四个部分:

学生此前数学成绩(背景变量一):从曾经任四个班数学课的两位老师那里收集到四个班此前(即四年级下学期期末)考试的数学成绩。

学生问卷(背景变量二):2010年五年级上学期开学第一周,在综合实践活动课上给学生发放的问卷,问卷的设计是为了解他们在各门主科(语文、数学和英语)上的能力自我概念、努力程度、时间投入和兴趣价值。其中与数学有关的项目进入本次分析,五分量表的态度赋值从1至5,分值越高表明在数学上越积极的取向:

——“你觉得自己在数学这门课上的能力怎样?”

(数学能力自我概念 整体感知1)

1.括号中是对问卷中每个题目测量内容的解释,在实际发给学生和家长的问卷中没有这部分内容,下同。

——“与班级其他同学相比,你的数学能力怎样?”

(数学能力自我概念 相对感知)

——“觉得自己在数学这门课上的努力程度如何?”

(自我报告努力程度)

——“与其他科目相比,你在数学这门课上用的时间怎样?”

(自我报告时间投入)

——“你喜欢数学吗?”

(自我报告对数学的兴趣)

家长问卷(家长感知变量和调节变量):这份由家长填答的问卷分为两部分,第一部分是了解家长对孩子三门主课(数学、语文和英语)的表现、能力和努力的感知,第二部分是关于亲子沟通的项目设计。

第一部分中与数学有关的题目有三个,五分量表上的态度赋值从1至5,分值越高表明越积极的感知。

——“您孩子在数学这门课上的表现”

(家长对孩子表现的感知)

——“您孩子在数学这门课上的能力”

(家长对孩子能力的感知)

——“您孩子在数学这门课上的努力程度”

(家长对孩子努力的感知)

第二部分有关亲子沟通的四个题目是:

——“您每天与孩子能见面说话的时间大概有____个小时?”2

2.在具体分析时,将家长填答的时间(单位:小时)分为四类,以与亲子沟通其他项目上的四分量表相统一,便于整合分析:(0,1)编码为1,(1,3)编码为2,(3,5)为编码为3,5以上编码为4。

——“您与孩子的沟通多吗?”

——“您与孩子的沟通舒畅吗?”

——“您觉得自己对孩子了解吗?”

家长在四分量表上态度的赋值从1至4,分值越高表明与孩子越有较好的沟通和了解。

上述学生自我报告量表、父母感知量表和亲子沟通量表的ɑ值分别是0.78、0.87和0.79。

学生此后数学成绩(因变量)1:是指五年级上学期期末考试完成之后(2011年1月后)从两位数学老师那里收集到学生最新一次的数学成绩。

1.之所以以数学科目上的学业成绩为标的考察自证预言,是因为国外绝大部分有关教师期望的研究都关注的是数学科目,因此这里也聚焦数学,以便于对比。

(二) 数据分析 1. 建立基础模型首先,考察学生背景变量对五年级期末数学考试成绩的预测力。学生的背景信息包括:学生此前成绩、数学能力自我概念(整体和相对)、在数学上的努力程度、时间投入和兴趣。表 1显示,学生此前成绩和相对数学能力自我概念对其后成绩有显著的预测力。与整体数学能力自我概念相比,相对能力自我概念更可能预测出学生此后的学业成就,这意味着源于社会比较的感知与学生的实际能力更接近。费斯汀格的社会比较理论指出,我们是从他人那里获取有关我们能力的信息,通过将自己和其他人比较,我们能得到对自己能力的判断(布朗,2007:50)。这里的研究证实,小学高年级的孩子就已经依据与同伴的比较来认识自身。

| 表 1 模型检验结果 |

辨识自证预言效应即父母期望中不正确部分的影响的方法是,首先分别做三个家长感知变量(对孩子的表现感知、能力感知和努力感知)对学生背景变量的回归,并保留残差,这样每名学生的家长就有了三个残差变量:表现感知残差、能力感知残差和努力感知残差。每一个残差项都代表家长期望中不能由学生背景变量所预测的部分,即家长感知中错误的部分。正向的残差表明,相对于学生背景变量(对此后成绩)的预测,家长对学生持有更积极的感知;而负向的残差表明更消极的感知。残差值接近于零,表明父母期望是相对正确的,离零的值越远,代表错误期望的程度越大。

将三个残差变量加入到上面的基础模型当中,以确定是否在基础模型所包含的变量之外,残差部分(即感知中错误的部分)还能够预测此后成绩的变异。如果仍有显著的预测力,则表明父母期望中错误的部分对学生此后成绩有影响,即自证预言存在。

表 1数据显示,与自证预言的假设相符,表现感知残差和努力感知残差能够预测学生此后成绩的变化,但能力感知残差预测力不显著。相对于对孩子能力的感知,正确认识孩子的表现和努力需要父母有更多的时间投入、与孩子有更多密切接触以及了解他们每天在课业上的表现和努力程度,而不是只在孩子考试后对成绩的关心。这些孩子的父母因为生计压力,与孩子有较少的沟通,因此他们对孩子的表现和努力有错误且较低的估计,这种感知和信念经由自证预言过程导致孩子的表现与他们的期望相符合。

感知残差解释成绩变异的能力反映的是父母期望中不正确部分的预测力。但是父母的感知并不是完全错误的。因此需要确定,在父母期望中不正确部分相对于正确部分的比例,也就是说,要将“父母感知”与“学生此后成绩”之间相关关系中正确的部分和不正确的部分剥离开来。从图 1可以看出,在“父母感知”与“学生此后成绩”之间零阶相关系数中减去自证预言部分(即相关中不正确的部分,Path c的通径系数)即为正确的部分,即:

正确感知=两变量之间的相关(r)-自证预言(Path c的通径系数)

两者之间的零阶相关是0.741,通径系数(Path c)是0.461,因此两者之间关系中正确的部分是0.280,也就是说总体关系中大约38%(0.280/0.741),可以归于父母期望的正确性,大约62%(0.461/0.741)归于父母感知的自证预言效应。

由此可知,本研究证实了社会心理学家对自证预言强大影响力的论证,但与教育心理学家有关期望正确性(尤指教师期望正确性)的观点不符。这并不是说,笔者否定了期望正确的可能,只是说底层群体的家长更可能对孩子抱持错误和较低的期望。

3. 考察自证预言的调节变量几乎所有自证预言效应调节变量的研究都没有将时间因素纳入。事实上,时间直接影响感知者对目标人感知/期望的正确性。如果双方沟通的时间较少,就有可能发展出错误期望,从而产生自证效应。父母与子女的关系中,亲子沟通的质量(沟通是否顺畅和对孩子是否了解)在很大程度上取决于双方在一起接触沟通的时间长短。

分析的第三步是确定亲子沟通对自证预言效应的调节作用。以亲子沟通量表四个项目的平均值代表亲子沟通的质量。将可能的调节变量与家长感知变量1的残差相乘,创造出两个乘积项并加入到基础模型当中去,这两个乘积项为:表现感知残差×亲子沟通和努力感知残差×亲子沟通。

1.能力感知残差不显著,略去,因此这里只包括表现感知残差和努力感知残差。

如表 1所示,亲子之间的沟通对自证预言效应具有显著的调节作用。这意味着:如果亲子之间的沟通较差,“表现期望残差”和“努力期望残差”导致学业成绩降低的幅度会更大,即因低估而产生的自证效应会更加强大。

四、父母期望自证预言效应的质性研究 (一) 底层群体的低层次期望对子代的期望是家庭中的重大决定。在做出这一决定时,底层群体有他们自己的理性盘算。斯科特(2001)对农民的行事策略与选择有颇富洞见的讨论,认为农民的价值标准和生活经验反映了“安全第一”的逻辑结论和“回避风险”的原则。“对于勉强生存的农民来说,可恶的风险会相当厉害,因为高于期望值的利润也许抵消不了低于期望值的回报所造成的严重损失。特殊的价值往往被附加到生存和现状的维持上,而不是被附加到现状的变革和改善上。”(斯科特,2001:22)越是接近生存边缘线的家庭,对风险的耐受性越小,“安全第一”准则的合理性和约束力就越大,因为他们没有任何在生存水平以上冒险的余地。这就决定了他们重视有保障和稳定的利润。

这一重视安全的思想具有抽象的经济意义,在农民社会中大量的实际选择、机制和价值中,这一原则也得到了体现(斯科特,2001:36)。对于孩子教育期望的选择和赋予孩子未来学业成就的价值即是这一原则的重要表现。

按照布东对于首属效应1与次属效应的区分,源自父母期望的教育不平等属于不平等机制中的次属效应,表现为不同阶层的家庭在升学选择偏好和激励方式方面的差异:当一个家庭为子女的入学、升学或教育形式做出决定的时候,它总是根据自身所处的社会经济地位和条件而做出理性选择。与首属效应相比,次属效应的运作相对更加隐蔽,它是在机会均等的名义下,让低阶层家庭基于理性选择而形成自我预期,在自愿的表象下隐蔽地实现排斥的目的(刘精明,2008;李煜,2006)。

1.所谓“首属效应”是一种总体性的、社会阶层间的文化不平等:家庭成员(如父母)为子代直接提供各种重要的学习资源、文化资本和经济方面的支持,以推助儿童达到更好的学业成就,使不同阶层的儿童之间产生文化不平等。在分析路径上,首属效应关注的是家庭资源对儿童能力分化的作用。(刘精明,2008)

这些孩子的家长根本没想过要让孩子上大学,只是想着他们过几年就可以出去打工了。他们和别的家长努力的方向不一样,他们是在等孩子慢慢长大,然后带他们出去打工。这些孩子是今天领进(学校)来,明天领出去。我问一位学生的家长:“你到底是把我当老师,还是当成看孩子的阿姨?”孩子父亲的回答是:“等把他看大了,我们就出去打工了。”你听,他说的是“把孩子看大”,学校在他们眼里就是托儿所。我们的学校是铁打的营盘,流水的兵。这些孩子的家长有一些连字都不认识,前几天开家长会,要家长签字,我的班上有三位家长不会签自己的名字,他们把孩子拉过来替他们签名。可见,这些家长在当学生的时候都不重视自己的学习。没有知识的家长,他们对孩子学习的敏感度也低,只要孩子能比他们强就行。

有一次,班上S同学又是好几天没来上课了。我到工地上找到了他的爸爸,见面我就问他:“我学生呢?”我和他爸爸在工棚里展开了争取学生的谈判,旁边围着一群工人。S的父亲指着这些工人说,“你看,他们不都是十七八岁就出来干活挣钱的吗?”(T-WeiGL)

农民工及其子女在物质和道德性的生存最低线之下成长和生活,由于可支配资源的缺乏,培养一种成功生活的观念显得毫无希望,他们只能从最基本的生活需求出发(亨氏,2008:96)。

他们对长远的目标不敏感,他们只对近期目标敏感。他们都没有奢望孩子能上大学,我也就不敢有这样的奢望。这些家长没有长远的想法和目标,你不能和他们说远的抽象的目标,比如,“鼓励孩子好好学习将来才能考大学”,或者“学习对孩子的将来有多重要”,这些都没用。他们有多现实,你就要做多现实的事。你要和他们说他们马上就可能想到的、看得到效果的,才能对他们有触动。你就得和他们讲切合他们实际的,比如说,在家长会上我和他们说:“即使卖萝卜白菜,咱也要做一个卖菜高手,能提早知道什么菜能挣钱,能给顾客讲营养知识,能懂礼貌,不粗野,别人才愿意来买咱的菜。”你要和他们讲学知识未必是要上大学,他们才能听进去。看不见的目标会把他们吓到,他们也不关心这种目标。(T-SunYH)

有关母亲期望与孩子饮酒行为关系的研究认为,教师基于学生的“社会阶级”形成了有关学生的不正确期望,但是,学生的父母不会使用有关自身“社会阶级”的错误刻板印象形成关于其子女的期望(Madon, et al., 2003)。Madon等人是基于母亲对孩子偏差行为(即饮酒行为)的期望提出这一观点的。笔者在学业领域关于父母期望的研究发现与这一结论不一致。

父母无意识地对自我及子女的阶级归属进行归类后,会形成有关子女的刻板印象(方文,2008)。刻板印象是一种试探性假设,人们会为之寻找更多信息。人们往往对要寻找的信息相当挑剔,通常来说,他们偏爱证实自己期望的事情,而过于忽略与之不一致的信息(布朗,2007:191;高明华,2010)。因此,他们经常能轻易地举出例子来证明自己的正确性。

现在经常有即使考上大学也没有工作的情况。咱们的家长对这样的信息很灵通。他们希望孩子早点挣钱,认为把他们供上大学了,他们也很可能一分钱挣不来。(T-WeiGL)

优势群体和底层群体之间存在系统的行为差异,源于群体之间完全不同的社会地位。特别是在那些能够影响到在生活中获得成功的行为上,这种差异更加明显。优势群体能更多地采用对自己有利的行为,换句话说,如果一个特定行为在一种社会语境中是有益的,那么这种行为应该在优势群体而不是在底层群体中更加典型。相反,如果一个特定行为对个人、家庭及其所属社会群体有害,那么底层群体将更多地表现出这种行为。这在社会支配论中被称为“行为不对称性”(behavioral asymmetry),底层群体的低层次期望可以看作是其典型表现。行为差异既产生于社会等级,也造就了社会等级(斯达纽斯、普拉图,2011)。

(二) 言行不一的期望表现许多农民工在向社会调查者表达自己的进城动因时,都会将“城里教育条件好”或者“为了子女进城接受良好教育”放在重要位置(王春光,2011),但这种原初动因并没有体现为他们对子女教育实际的积极态度和行为参与。无论是笔者的田野调查,还是在上海和北京开展的相关研究(熊易寒,2010;石长慧,2010),都揭示出农民工父母的矛盾心态以及实践中的低期望。

家长送孩子来的时候,都会对孩子说,你要好好学习,学习不好就把你送回老家放牛。但他们自己却没把孩子学习当回事,一些家长以转学的名义将孩子带走,实际上就是领孩子到工地打工。因此,我们的老师经常是从家长那里抢学生。(D-WangD)

这是家长言行矛盾的真实写照。其他学者的研究也得到了与之类似的研究发现。

老师你说,我们这样的条件,要培养一个大学生,有多大的可能性?我们这一片,外地来的有好几十户吧,没有一个正牌大学生……哪个父母不想孩子出人头地、光宗耀祖,但是有些东西很现实,对吧?(参见熊易寒,2010:90)

不仅如此,熊易寒(2010)的研究还指出,在填写问卷时,几乎所有的家长都希望孩子可以接受更高的教育,都表示只要条件允许,孩子一定要读到大学本科,甚至博士,但这种期望和父母现实中的行为存在相当大的距离。

有研究者发现,关于父母是否重视子女学习的问题,从家长处得到的说法和从学校得到的说法不一致,甚至有很大的反差。民工子弟学校的校长认为:

本校的很多学生对于学习没有什么热情,因为家长的态度也是如此。他们嘴上说重视孩子的教育,但是没有行动,上学肯定是会送过来的,但是不关心他们的学习,跟学校和老师也谈不上配合,所以他们对于教育的态度一般。(参见石长慧,2010)

将人们对学业的看法区分为具体态度和抽象态度,可以解释父母在言行之间的矛盾。Mickelson (1990)认为,对待教育的抽象态度反映的是主导意识形态,认为教育是向上流动的渠道,关系个人福祉。这种态度在社会中被广泛共享,并且很少变化。具体态度植根于家庭和个体体验,因个人生活的现实而不同。底层群体的学生更经常地体验到学业失败,并且,依据周围人的经验和自身观察,他们知道其所属群体获得教育回报的机会更少。这会产生一种“反馈效应”。哪些群体更有可能成为教育的受益者,哪些人最终只是陪衬,这样的现实会影响到他们的具体态度。

对待教育,底层群体与优势群体拥有相同的积极抽象态度,但是前者的具体态度更加消极,在他们那里,抽象态度和具体态度之间存在着断裂。具体态度是一种阶级特异的信念(class-specific beliefs),反映了生存现实,透过它可以看到阶级、群体之间的机会结构差异如何影响父母的期望,进而型塑学生的动机、志向和努力。

Swilder(1986)和Lamont等(2008)研究者从文化的角度为这种“言行不一的期望表现”提供了另外一种解释路径。文化是个体在行动时可以调用的惯行、信念和态度的知识库存(repertoire)或工具箱(tool-kit) (Swidler,1986)。只有存在于人们的工具箱中、成为库存之一部分的知识,在需要时才可能被调用。不同个体的工具箱库存的知识也不同,因此,Swidler(1986)认为,关注底层群体是否共享主流价值观是没有意义的。底层阶级会说他们重视教育,希望能够上大学,但他们的文化却以与中产阶级完全不同的方式影响自己的行为,这种差异的根源在于他们的工具箱不具备实现这一志向的知识储备,因而不知道如何达成这一目标。

在调查地,如果不想进入对口的教育质量一般的初中,小升初的学生可以参加比较好的民办初中(如哈工大附中)的择校考试。对农民工子女来说,这是他们能够享受优质教育的唯一机会。如果他们的分数超过录取线,就可以免费进入这些中学。但这种择校考试并不是由学校组织的,而是学生个人及其家庭的事情。参加这种择校考试,需要家长关注各个中学择校考试的时间及考试科目,并且要至少提前两三年将孩子送到那些对择校考试“有用的”辅导班。如果家长和孩子不知道怎么去做这些事情,他们就不可能追求这一目标,即便在理论上这是一种理性做法。

文化库存上的局限在一定程度上与底层群体居住的社区和接触的人群有关。底层群体通常聚集居住,产生了一种“集中效应”和“社会孤立”(威尔逊,2007:84)。他们缺乏与代表主流社会的个人和制度的联系或持续互动。社会孤立压缩了底层群体文化库存的多样性,使他们很难具备那些能够获得学业成就的策略。策略库存受到个体贫穷和生存环境人员构成的束缚。因此,即使他们在言语上表现出一种与主流价值规范相一致的良好期望,也不会转变为行动。

在知识库存方面存在阶级/阶层之间的差异,虽然在价值观上这种差异并不显著。拥有实现理想的文化库存是文化公民权(cultural citizenship)的一种表现形式,是文化成员资格(cultural membership)的题中应有之意(Lamont & Mario,2008)。显然,现阶段农民工及其子女还没有享有这种公民权和成员资格。

(三) 对调节变量的解释——生存压力降低亲子沟通基于群体的等级社会是按照使支配者的生活相对轻松和使从属者的生活相对艰难的方式建立起来的(斯达纽斯、普拉图,2011:247)。父母对孩子课业的参与与他们的教育程度、意识水平和居住环境等因素有关,但时间因素同样重要。农民工子女的父母每天为生计奔波,从事的是低技术水平、高劳动强度和超长工时的工作,他们用于维持生计的时间挤压了与家人相处的时间。亲子间良好的互动和交流是父母正确感知孩子的前提条件,而亲子沟通的缺乏在很大程度上增加了形成错误感知和期望的可能。

爸爸是出租车司机,每天早上5点多钟就走了,接早班,晚上回来的时候就很累了,吃了饭,休息一会儿就睡了,和我们姐弟俩说话的时候也不多。……爸爸对我的期望是,如果学习好,就让我继续上学,如果学习不好,就让我学开车,爸爸说,现在女司机也很多。我自己也挺喜欢开车的,每次看着爸爸开车感觉他挺神气。(S-ZhuHY)

父母与学龄子女之间的互动是“父母卷入”(parent involvement)的表现形式,是父母向孩子提供的重要资源。这种资源可以是有形的,例如,与孩子一同读书,参与孩子在学校的活动(如参加家长会或参加学校活动),与孩子讨论白天在学校里发生的事等;同时也包括在支持孩子过程中所付出的努力,或者对孩子的生活表现出浓厚的兴趣,在孩子取得成功时表现出欣喜。父母卷入会促进孩子的学习,提升他们的表现(Pomerantz, Grolnick & Price, 2005)。

无论是有形还是无形的卷入行为,在这些孩子父母那里都是缺乏的。

很多家长不管孩子,他们将教育孩子的任务推给了两个渠道:班主任和托管班。经常老师给学生布置任务,要求回去让家长给听写或者在家长的指导和看管下完成阅读/朗读任务,并且签字。第二天来上学,他们是拿着家长的签字,但是显然家长并没有给孩子听写,也没有指导孩子阅读,因为第二天当你考他们听写和阅读时,你会发现他们根本无法完成,这说明,家长在没有指导孩子完成老师交给的任务的情况下就给孩子签了字,他们对孩子的学业根本不在意。

开家长会的时候,有些家长走的时候就将孩子的卷子放在那儿,他们都不愿意将卷子拿回去和孩子一起分析一下错误和不足。这也说明了家长对孩子学业的态度。咱们的家长和别的家长不一样,在这些家长的思想里有这样的意识:“将来给他找个活得了,他也不是那块料。”“读书?那是城里孩子的事。”他们认为自己不是也都生存下来了吗,孩子至少也都能够活下来。他们对孩子没有过高的期望导致孩子也没有过高的期望。孩子对待学习的态度根源在于家长的重视。

(T-ShangH)

我的梦想是当一名武警,父母也支持。他们鼓励我好好学习,说要不然就当不上武警了。近期没有什么打算,长远的打算,能考上军校就行。我从小就喜欢枪,喜欢武警、当兵。我不喜欢学英语,英语考试一般都是三十几分。(S-NaYD)

在访谈进行的时候,N的英语书已经丢失一个星期了,他就这样没书上英语课,妈妈知道这件事,但也没帮他找书或者是买一本新的。妈妈说他“有没有书都学得一个样”。笔者翻看他的语文课本,发现整本书全部都散页了,页码顺序是乱的,有的页已经丢失了。N说他的书坏很久了,父母忙着小店的生意,也顾不上他。

五、结语“自证预言”是社会学领域中的经典概念,本文采用量化研究和质性研究相结合的方法,考察了底层群体中父母期望的自证预言效应,并得到了证实。这为不同群体在教育成就上的差异提供了替代解释。底层群体学生在学业成就上落后于他人,人们通常认为这是由于能力上的差异所导致,但实际上可能有另外一种更重要的原因,即他们身上被寄予的期望。

有关教育不平等的研究集中关注的是家庭的社会经济地位、父母教育水平和职业等变量对子代教育获得的影响,忽视了一种不可见的心理资源,即父母期望对孩子学业成就的影响。尤其对于低学龄段的孩子来说,家庭社会经济地位的影响要小于父母心理支持的影响。

虽然父母的心理支持(这里指期望)受到家庭阶层地位的束缚,但并不由其决定,这就为在家庭社会经济地位没有发生改变的情况下,提升子代学业成就提供了可能。正如前文所述,不利群体的孩子易受自证预言的影响也具有积极意涵,如果他们有幸被寄予正向期望的话。在社会再生产逻辑之侧并行着社会流动的线索,底层群体的能动性由此而彰显。

本文对父母期望自证效应的讨论没有关注到子女性别对父母期望和投入的影响,这是本文的不足之处。其他一些研究揭示出,父母期望的高低在一定程度上取决于子女性别(熊易寒,2010;石长慧,2010)。

底层家庭因资源有限,无法让子女都能够读书,他们通常采取的策略是供一个孩子上学,一般做出牺牲的一定是家中的女孩。农民工对女孩的学业期望是读完初中就足够了,初中后教育对女孩来说是不需要的。即使是成绩优秀的女生,也很少有机会回老家继续考高中。这带来的结果是,女孩降低了对自己的要求。在小学阶段,女孩明显比男生上进,但到了初中阶段,两者的差别微乎其微,女生的学习积极性大大降低。

在很多农民工的思维框架中,重男轻女的思想根本不是问题,更重视儿子的教育是理所当然的,所以在表述对子女上学的期望时,父母对女儿没有接受高中教育丝毫不感到遗憾或愧疚,认为女孩读到初中就可以了,这种观念已经深深植入到他们的潜意识中。

Biggs, M. 2009. "Self-Fulfilling Prophecy. " In The Oxford Handbook of Analytical Sociology. P. Bearman and P. Hedström. Oxford University Press.

|

布尔迪约, 皮埃尔、帕斯隆. 2002. 继承人——大学生与文化[M]. 邢克超, 译. 北京: 商务印书馆. Bourdieu, P. and J-C. Passeron. 2002. The Heritors-College Students and Culture, translated by XING Kechao. Beijing: The Commercial Press. |

布朗, 罗伯特. 2007. 群体过程[M]. 胡鑫、庆小飞, 译. 北京: 中国轻工业出版社. Brown, R. 2007. Group Process, translated by HU Xin and QING Xiaofei. Beijing: China Light Industry Press. |

Darley J. M, Fazio R. H. 1980. Expectancy Confirmation Processes Arising in the Social Interaction Sequence. American Psychologist, 35(10): 867-881. DOI:10.1037/0003-066X.35.10.867 |

方文. 2008. 转型心理学:以群体资格为中心. 中国社会科学(4). FANG Wen. 2008. A Psychology of Translation: The Membership Approach. Social Sciences in China(4). |

高明华. 2010. 刻板印象内容模型(SCM)的修正与发展. 社会(5). GAO Minghua. 2010. Revision and Development of the Stereotype Content Model: Research Findings Based on College-Student Samples. Chinese Journal of Sociology(5). |

亨氏, 威尔福莱德. 2008. 被证明的不平等: 社会正义的原则[M]. 倪道钧, 译. 北京: 中国社会科学出版社. Hinsch, W. 2008. Gerechtfertigte Ungleichheiten: Grundsatze Sozialer Gerechtigkeit, translated by NI Daojun. Beijing: China Social Sciences Press. |

贾春增, 编. 2008. 外国社会学史[M]. 北京: 中国人民大学出版社. JIA Chunzeng(ed. ). 2008. Foreign History of Sociology. Bejing: China Renmin University Press. |

Jussim L, Harber K. D. 2005. Teacher Expectations and Self-Fulfilling Prophecies: Knowns and Unknowns, Resolved and Unresolved Controversies. Personality and Social Psychological Review, 9(2): 131-155. DOI:10.1207/s15327957pspr0902_3 |

Jussim L. 1991. Social Perception and Social Reality: A Reflection-Construction Model. Psychological Review, 98(1): 54-73. DOI:10.1037/0033-295X.98.1.54 |

Jussim L, Eccles J. 1997. In Search of the Powerful Self-Fulfilling Prophecy. Journal of Personality and Social Psychology, 72(4): 791-809. DOI:10.1037/0022-3514.72.4.791 |

卡尼曼, 丹尼尔、保罗·斯洛维奇、阿莫斯·特沃斯基, 编. 2008. 不确定状况下的判断: 启发式和偏差[M]. 方文, 等, 译. 北京: 中国人民大学出版社. Kahneman, D., P. Slovie, and A. Tversky(eds. ) 2008. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, translated by FANG Wen, et al. Beijing: China Renmin University Press. |

Lamont, M. and L. S. Mario. 2008. "How Culture Matters: Enriching Our Understanding of Poverty. " In The Colors of Poverty: Why Racial and Ethnic Disparities Persist, edited by Ann Chih Lin and David R. Harris. New York: Russell Sage Foundation.

|

李煜. 2006. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003). 中国社会科学(4). LI Yu. 2006. Institution Change, the Production Mechanism of Educational Inequality: Educational Attainment in Urban China, 1966-2003. Social Sciences in China(4). |

刘精明. 2008. 中国基础教育领域中的机会不平等及其变化. 中国社会科学(5). LIU Jingming. 2008. Educational Opportunity Inequality in China Primary Education and Its Change. Social Sciences in China(5). |

Madon S, Guyll M, Spoth R.L, Cross S.E, Hilbert S.J. 2003. The Self-Fulfilling Influence of Mother Expectations on Children's Underage Drinking. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6): 1188-1205. DOI:10.1037/0022-3514.84.6.1188 |

Merton R. K. 1948. The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review, 8(2): 193-210. DOI:10.2307/4609267 |

Mickelson R.A. 1990. The Attitude-Achievement Paradox among Black Adolescents. Sociology of Education, 63(1): 44-61. DOI:10.2307/2112896 |

Pomerantz, E. M., W. S. Grolnick, and C. E. Price. 2005. "The Role of Parents in how Children Approach Achievement: A Dynamic Process Perspective. " In Handbook of Competence and Motivation, edited by Andrew J. Elliot and Carol S. Dweck. New York: The Guilford Press. https://www.mendeley.com/research-papers/role-parents-children-approach-achievement-dynamic-process-perspective/

|

Raudenbush S.W. 1984. Magnitude of Teacher Expectancy Effects on Pupil IQ as a Function of the Credibility of Expectancy Induction: A Synthesis of Findings from Experiments. Journal of Educational Psychology, 76(1): 85-97. DOI:10.1037/0022-0663.76.1.85 |

Rist, R. C. 2007. "Student Social Class and Teacher Expectations: The Self-Fulfilling Prophecy in Ghetto Education. " In The Opportunity Gap: Achievement and Inequality in Education, edited by Carol DeShano Da Silva, et al. Cambridge: The Harvard Educational Publishing Group. https://www.researchgate.net/publication/233897111_Student_social_class_and_teacher_expectations_The_self-fulfilling_prophecy_in_ghetto_education

|

Rosenthal, R. 2002. The Pygmalion Effect and Its Mediating Mechanisms. In Improving Academic Achievement: Impact of Psychological Factors on Education, edited by J. Aronson. San Diego: Academic Press.

|

Rosenthal R, Jacobson L. F. 1968. Teacher Expectations for the Disadvantaged. Scientific American, 218(4): 19-23. DOI:10.1038/scientificamerican0468-19 |

石长慧. 2010. 身份认同与社会定位: 北京市城中村流动少年研究[D]. 清华大学社会学系博士论文. SHI Changhui. 2010. "Identity and Social Location: Research on Migrant Teenagers in Urban Village in Beijing. " Doctoral Dissertation, Department of Sociology, Tsinghua University. |

斯达纽斯, 吉姆、费利西娅·普拉图. 2011. 社会支配论[M]. 刘爽、罗涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社. Sidanius, J. and F. Pratto. 2011. Social Dominance Theory, translated by LIU Shuang and LUO Tao. Beijing: China Renmin University Press. |

斯科特, 詹姆斯C. 2001. 农民的道义经济学: 东南亚的反叛与生存[M]. 程立显, 等, 译. 南京: 译林出版社. Scott, J. C. 2001. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, translated by CHENG Lixian, et al. Nanjing: Yilin Press. |

Snyder M, Arthur A, Stukas Jr. 1999. Interpersonal Processes: The Interplay of Cognitive, Motivational, and Behavioral Activities in Social Interaction. Annual Review of Psychology(50): 273-303. |

Steele C. M, Aronson J. 1995. Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African-Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69(5): 797-811. DOI:10.1037/0022-3514.69.5.797 |

孙进. 2006. 作为质的研究与量的研究相结合的"三角测量法". 南京社会科学(10). SUN Jin. 2006. Triangulation Method Combining Quantitative and Qualitative Methods. Nanjing Social Science(10). |

Swilder Ann. 1986. Culture in Action: Symbols and Strategies. American Sociological Review, 51(2): 273-286. DOI:10.2307/2095521 |

王春光. 2011. 中国社会政策调整与农民工城市融入. 探索与争鸣(5). WANG Chunguang. 2011. Social Policy Adjustment in China and the Assimilation of Migrant Worker. Exploration and Free Views(5). |

威尔逊, 威廉·朱利叶斯. 2007. 真正的穷人——内城区、底层阶级和公共政策[M]. 成伯清, 等, 译. 上海人民出版社. Wilson, W. J. 2007. The Truly Disadvantaged: The Innercity, the Underclass, and Public Policy, translated by CHENG Boqing, et al. Shanghai People's Publishing House. |

熊易寒. 2010. 城市化的孩子:农民工子女的身份生产与政治社会化. 上海世纪出版集团. XIONG Yihan. 2010. The Civilized Children: The Identity Production and Political Socialization of Migrant Worker Children. Shanghai Century Publishing Group. |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32