教育获得的性别差异一直是社会学者特别是社会分层和性别研究的学者最为关心的研究题目之一(Jacobs, 1996; Buchmann, et al., 2008)。多项已有的经验研究表明,自1949年建国以来,中国居民教育获得的性别不平等呈现持续下降的趋势,最近甚至开始出现女性超过男性的现象(Lavely, et al., 1990; Bauer, et al., 1992; Hannum & Xie, 1994; 李春玲,2010;Guo & Wu, 2010; 叶华、吴晓刚,2011)。而这一点与国际社会的情况是基本一致的(Buchmann, et al., 2008; Gerber & Hout, 1995)。

由于教育获得的性别不平等的下降趋势已无争议,因此,研究中国教育获得性别差异的学者们的兴趣主要集中在两个相互关联的议题上,其中之一是探讨导致性别平等化趋势的原因。关于这一问题,大多已有的研究从宏观的制度或结构性因素出发来理解教育获得性别不平等的变化趋势,认为中国教育的持续扩张、再分配时期的性别平权实践、中国的人口政策所造成的人口出生率的下降,以及人口结构的变化是导致中国居民教育获得性别不平等下降的主要因素。例如,较早的研究证实,建国以后中国教育特别是基础教育的扩张,使女性的入学机会大幅增加(Lavely, et al., 1990; Hannum & Xie, 1994)。另外,新中国推行的许多促进总体社会平等以及性别平等的举措,也是教育性别平等化的主要因素。韩怡梅和谢宇(Hannum & Xie,1994)的研究发现,性别平等变化的趋势和程度,与中国不同历史时期政治环境有直接的关系:在强调平等的时期,可以看到增强的教育性别平等化趋势,而在强调经济发展的时期,教育的性别平等化趋势减缓,甚至有不平等加大的趋势。而关于出生率下降与教育性别分层之间的关系,虽然韩怡梅和谢宇(1994)的研究没有发现直接的证据,但最近的一项研究则令人信服地指出人口出生率的下降(兄弟姐妹人数的减少)是导致中国教育获得性别平等化趋势的重要因素(叶华、吴晓刚,2011)。

另外一个颇受关注的议题则是探讨教育获得的性别分层与其他社会分层维度(如阶级、城乡等)之间的关系,即检验性别不平等的模式是否存在群体差异。例如,李春玲(2009;2011)的研究表明,城乡因素和家庭社会经济地位(父母的职业地位和教育程度)对教育获得的效应存在显著的性别差异,具体表现为农村地区的性别不平等比城镇地区更严重,同时社会经济地位越低的群体,性别不平等越严重。而叶华和吴晓刚(2011)的研究则发现兄弟姐妹人数这个变量对教育获得的效应也存在性别差异,它对女性受教育年数的负面影响显著地大于男性。

本研究立足于第二个研究议题,即探讨教育获得性别不平等的群体差异模式,确切地说是检验性别因素与其他影响教育获得因素之间的交互作用,并以此为基础来理解中国居民教育获得的性别平等化趋势。笔者认为,虽然上述已有的研究对教育获得性别不平等的群体差异模式进行了有益的探索,但是这些研究存在两方面的缺陷。第一,已有的研究仅仅关注影响教育获得性别差异的个别因素,未能将多个因素放在一个分析框架中进行综合考查,因此分析缺乏针对性。第二,更为重要的是,已有的研究缺乏一个系统的理论视角,因而无法对观察到的现象给出合理的理论解释。本研究致力于弥补这两方面的缺陷,笔者借鉴父权制文化或性别角色观念的理论视角,并将城乡、阶级或阶层、兄弟姐妹人数等多个影响教育获得性别差异的因素放在一个分析框架中进行检视。笔者认为,由于不同阶层、不同家庭类型或处于不同社会空间位置的群体在性别平等观念以及各自认同的性别角色文化方面有较大的区别,因此这些不同群体在教育获得的性别不平等程度以及影响性别不平等的要素是不一样的。本研究将使用“2008年中国社会综合调查”(CGSS2008)数据来验证这一观点。

本文的第二部分将介绍本研究的理论视角,并结合中国的实际提出研究假设;第三部分介绍本研究使用的数据资料、变量和具体的分析方法;第四部分详细报告数据分析的结果;最后第五部分是总结和讨论。

二、理论视角与研究假设虽然国外早期的教育研究表明,男生和女生在不同学科的认知能力方面存在差异,如男生更擅长数学和物理科学,而女生则在语言(读和写)方面更有优势(Maccoby & Jacklin, 1974); 但最近的经验研究发现,女生在数学、生物和化学等领域的表现开始缩小与男生的差距,甚至有超过男生的趋势(Gallagher & Kaufman, 2005; Xie & Shauman, 2003)。另外,大量国外已有的经验研究显示,从幼儿园直到大学阶段,学生的认知能力、在学校的学习成绩和升学考试成绩并不存在显著的性别差异,而且女生在学习态度和学习的行为习惯等许多方面甚至优于男生(Buchmann, et al., 2008)1。由此看来,如果在教育获得方面存在性别差异,那么认知能力、考试成绩或在校的综合学习表现并不是主要的原因所在,而很可能是因为男女受教育机会的不平等所致,或更具体地说是因为家庭教育投入的决策过程中存在的性别歧视。

1.关于学习态度和行为的性别差异,也可以在“2008年中国综合社会调查”数据(CGSS2008,即本文所使用的数据)找到证据。CGSS2008调查了被访者14岁时在学校上学的情况,具体是询问被访者是否同意以下说法:(1)一旦为了学习制定了计划,我非常肯定可以完成这些计划;(2)总的来说,我做事和大多数的同学一样好;(3)即使身体有点不舒服,我还是会尽量去上学;(4)即使面对不喜欢的功课,我还能达到自己最好的表现;(5)尽管功课要花上好长时间才会慢慢看到成果,我还是可以维持一贯的表现;(6)我常为了得到老师的夸奖,而会在学校好好表现。由于以上问题的选项都是定序尺度,因此笔者进行了主成份分析获得因子得分变量(分数越高,表明越认同以上问题,即学习态度越好),结果发现,在1960年及以后出生的群体中,男性的因子得分均值(-0.073)远低于女性的平均因子得分(0.042),而且T检验的结果显著(p < 0.001)。

在诸多解释性别不平等及其变化的理论之中,现代化(或工业化)理论是最有代表性的理论视角之一。根据经典的现代化理论,随着工业化进程以及经济增长,性别不平等将逐渐下降,因为经济发展会降低先赋性因素(与生俱来的特质如性别、种族等)并同时提高自获因素(通过自身后天努力获得的特征)对个人地位获得的影响(Treiman, 1970)。而具体到微观的家庭教育决策方面,从该理论衍生出来的观点则认为经济条件越好的家庭,对子女教育投资的性别(男性)偏好越不明显,因而教育获得的性别差异越小(Hannum, 2005)。

在现代化理论框架下,与现代化或工业化进程相伴随的是制度、文化规范或观念从传统向现代的演变(如父权制的式微和男女平等意识的兴起),而这通常被视作女性在日常生活领域或在劳动力市场中逐渐缩小与男性差距的最重要的因素之一(Goldin, 1990; Bianchi, 1995; Cotter, et al., 2004)。笔者认为,这种视角同样适合于理解中国居民教育获得的性别差异及其变化趋势。中国自1919年五四运动以来,批评父权制和提倡男女平等的观念逐渐得以推广,而1949年建国以后,男女平等的观念更是得到了意识形态和制度、政策的保障。在社会主义的性别平等理念的指导下,国家通过颁布政策或社会运动的方式批评父权制,保障女性的受教育权利,同时鼓励女性进入劳动力市场,甚至是进入传统的以男性为主的职业或行业类型,并一度出现了“妇女能顶半边天”、“铁姑娘”的口号和“去性别化”的现象(金一虹,2006;佟新,2008)。1978年改革开放以后,中国开始了快速的工业化和现代化进程,父权制等歧视女性的传统观念被进一步冲击,而经济全球化的过程也向中国输入了西方的女权主义理论以及性别平等观念。总而言之,父权制在当代中国逐渐衰落,性别平等的意识和观念逐渐被接受,这种趋势将促进社会各领域的性别平等,包括教育获得的性别平等。已有的研究结果亦表明,1949年以来,中国城乡居民教育获得的性别平等化趋势与父权制或性别角色观念的这种变化方向是基本一致的(Lavely, et al., 1990; Hannum & Xie, 1994;李春玲,2010)。

笔者认为,父权制观念和文化影响教育获得性别差异的作用机制可以体现为三个方面。首先是直接的性别歧视,也即是说父权制的文化里有直接歧视女性的因素,即认为女性在家庭和社区生活中处于附属的角色,主要任务是照顾男性成员的生活起居,因而无需接受教育,极端的说法是“女子无才便是德”。其次,受父权制文化影响的家庭通常有更强的生育意愿,在子女的数量较多,同时家庭可以投入的教育资源较为贫乏或相对固定的情况下,家长通常愿意将资源投入到儿子身上,因为他是家族的延伸,是家庭将来的经济中坚,而且是父母养老的保障。第三,父权制文化会影响孩子的社会化过程,在此过程中女孩的教育热望(aspiration)会受到影响。例如,在一个父权制的家庭中,家庭的性别角色分工以及父母的观念和言传身教都可能使女儿在早期社会化的过程中对自己将来的“女主内”的角色形成固定的认识,从而降低其自身的受教育意愿,自愿放弃求学机会。总而言之,以上讨论的父权制文化背后的三种作用机制,都可能直接或间接地导致教育获得的性别不平等。已有的经验研究发现也支持这一点。例如,李丹科(Danke Li)及其同事(Li & Tsang,2003)基于甘肃和河北四个县农村地区的调查研究结果表明,传统的性别角色观念是被调查地区教育性别不平等的最主要因素之一。

虽然制度、文化规范和观念的变化主要被用来解释性别不平等的历史变化趋势,但笔者认为其同样可以被用来理解一个社会群体的内部差异。国外已有的研究表明,即使是在同一历史时期,父权制思想或性别角色观念也存在明显的群体差异,例如处于大都市或高教育的群体,受父权制的影响更小,性别角色观念通常更加开放(Brooks & Bolzendahl, 2004)。笔者认为,这种情况同样适合当前的中国社会。也即是说,由于所处地域、所受教育和社会经济地位的差异,不同的群体或社会阶层受父权制的影响或性别观念可能会有很大的差别。例如,农村地区的经济、社会和文化发展都落后于城镇地区,而且很多农村地区处于边远地带,传统的男尊女卑的文化观念受现代化和工业化的直接冲击较弱,因此总体而言农村户籍居民的性别平等意识会比城镇户籍居民较弱,或受父权制意识的影响更为严重一些。另外,现代教育对传统文化观念、制度或习俗的冲击作用是不证自明的,即教育程度越高的居民可能有更开放包容的性别关系态度和观念,更主张性别平等,而低教育程度的人可能更受传统性别观念的影响,男尊女卑的思想更重。同理,处于高社会经济地位的人更可能接受性别平等的观念,而低社会经济地位的人则更可能受到传统观念的影响。此外,在生育意愿和行动方面,也存在较大的群体差异,首先是政策本身的多样性,农村地区或少数民族群体较为宽松;其次是政策执行和落实也有很大的差异,事实表明,在传统父权制观念较重的地区或人群中违反政策多生孩子的情况经常发生。因此,基于以上讨论,笔者提出以下研究假设:

假设1:农村地区教育获得的性别不平等比城市地区更严重;

假设2:父亲的职业地位指数越低的群体,教育获得的性别不平等越严重;

假设3:父母教育程度越低的群体,教育获得的性别不平等越严重;

假设4:兄弟姐妹数量越多的群体,教育获得的性别不平等越严重。

另外,如果一个家庭因为父权制文化观念(教育决策的性别歧视)的因素减少或放弃对女儿的教育支持或经济投入,那么决策者会在较早的受教育阶段作出相应的行动,也即是说,如果家长不想让女儿多上学,他们可能会在小学或初中阶段就中断她们的求学历程。同理,如果一个女孩因为自身的传统性别角色定位的原因想放弃读书的机会,她也可能会在较早的求学阶段作出相应的决定。相反,如果女性学生自己愿意而且得到家庭支持获得了前一阶段的学习机会并能参与下一阶段的升学竞争,她们升学的机会可能并不会低于男生,因为(如前所述)各教育阶段在校生的学习成绩和在校表现并不存在显著的性别差异。简单说来,在升学机会方面,女生很可能是因为性别歧视的原因在早期的求学阶段便失去了(或主动放弃了)与男生一起竞争的机会,而那些有机会坚持到后面的女生,不一定会输给男生。按照这样推理,教育的层次越低,升学机会的性别不平等可能越严重。因此笔者提出这样的研究假设:

假设5:在升学机会的性别不平等方面,小学升初中阶段最严重,初中升高中阶段次之,而高中升大学阶段最不严重。

三、数据、变量与方法本研究通过分析“2008年全国综合社会调查”(CGSS2008)1同上,第11页。来验证上一部分提出的研究假设。采用多阶段随机抽样方法,CGSS2008在中国内地的城市和农村地区抽取了一个6 000人的全国代表性的样本,其中城市和农村的样本量分别为3 982人和2 018人。该数据收集了被调查者非常详细的教育信息,除了最高教育程度和总体受教育年限,还包括被调查者每一个求学阶段的起止时间、学校的类型和级别等。另外,数据也收集了本研究所需的被访者的家庭背景方面的信息。本研究将样本局限于1960年及以后出生的人,筛选之后参与分析的有效样本量为3 818人。

1. CGSS2008数据由中国人民大学“中国调查与数据中心”(NSRC)负责收集,详细的资料可参考该中心官方网站:http://www.chinagss.org/。

根据已有的文献,影响中国教育不平等的主要因素包括性别、户籍身份(城乡)、父亲的职业地位、父母亲教育程度以及兄弟姐妹人数,因此,本研究的主要自变量包括被访者的性别、户口、家庭社会经济地位、父母教育程度和兄弟姐妹数量。

性别 本研究主要目的是考察教育获得的性别差异,因此这是本文的核心自变量。在本研究的所有统计模型中,性别是一个虚拟变量(女性=1)。

户籍身份 由于我国的城乡二元社会结构,城镇和农村地区在经济、社会和文化等方面有巨大的差异,教育获得的城乡差异已是不争的事实,农村地区在教育资源如学校数量和硬件设施以及师资条件等方面远远落后于城镇地区。另外,由于教育是我国城乡流动的主要渠道,原来在农村通过教育取得成功的人几乎都留在了城镇地区工作,并获得了非农户口,这无疑进一步加剧了现有的农村人口与城镇人口之间教育程度方面的差异。由于升学是城乡流动的最主要渠道,大多数农村学生考上大学之后就留在了城市工作并获得城市户口,因此我们不能仅仅区分被访者数据采集时(2008年)的户籍身份,而因考虑其升学前的户籍身份。CGSS2008询问了被访者是否经历了“农转非”以及“农转非”的类型和时间,通过这些信息可以确定被调查者不同时间点准确的户籍身份情况。在本研究,户口是一个时变的(time-varying)虚拟变量(农村户口=1)。

父亲的职业地位指数 这是研究教育不平等以及社会流动的学者(特别是社会学者)最关心的影响教育获得的因素之一。根据教育分层研究的惯例,本研究使用被访者14岁时父亲的职业地位作为家庭社会经济地位的测量指标,因为14岁是一个关键的年龄段,此时的家庭情况对子女的教育前景尤为重要。CGSS2008使用“1988年国际标准职业分类代码”(ISCO88)记录被访者及其家庭成员的职业类型,笔者依此转化为“标准国际职业社会经济地位指数”(ISEI)(Ganzeboom, De Graaf & Treiman,1992)。它是一个连续变量,用以衡量被访者家庭的社会经济地位1。

1.由于有少数样本14岁时父亲已经去世,并且该变量有少量的数据缺失(经检查为非系统缺失)。遇到这种情况,笔者首先用母亲的职业社会经济地位指数进行替代;如果父母亲都已经去世或同时为数据缺失的情况,笔者则使用均值替代(分城乡)的方法给剩余的缺失值进行赋值。

父母亲的受教育年限 已有的研究表明,无论是在中国还是其他国家,父母亲的教育程度对子女的教育获得都有重要的影响作用(Ganzeboom & Treiman,1993;Shavit & Blossfeld,1993;Guo & Wu,2010;李春玲, 2003, 2010)。虽然有些研究将父母亲教育和职业地位都作为家庭社会经济地位的测量指标,因为教育程度越高的人,其社会地位和收入水平也相应较高。但父母教育同时也是家庭文化资本的重要指标,因为高教育的父母通常有更多的文化资源并且可以为子女提供更好的文化环境和学习氛围,而这些文化资源有助于孩子的认知和学习能力,并可以提高孩子的教育抱负或热望(aspiration)。根据布迪厄的文化再生产理论,这种文化资本对子女的教育成就有非常重要的影响,而且是教育不平等代际再生产的重要机制(Bourdieu,1977)。已有的经验研究也表明,文化资本对中国居民的教育获得有显著的正面效应,而且其效应很少受到解放后不同历史时期宏观政治环境和社会政策变化的影响(Wu,2008;仇立平、肖日葵,2011)。本研究使用父母亲双方受教育程度较高者的受教育年限作为此变量的测量方式。

兄弟姐妹人数 在研究教育获得的文献中,兄弟姐妹人数也是一个广受关注的影响因素。大多数已有的研究表明,兄弟姐妹数量对个体教育获得的影响是负面的,即兄弟姐妹的人数越多,个体的教育获得水平越低(Blake,1981;Downey,1995;Mare & Chen,1986)。根据“资源稀释”理论(resource dilution theory),家庭或父母能够提供给子女的教育资源(包括经济资源与时间投入等)是有限的,因此,子女的数量越多,资源分配至每一个孩子的量就越少,因而子女的教育成就越低(Blake,1981;Downey,1995)。兄弟姐妹人数与教育获得之间的这种关系在中国社会也得到了经验研究的证实(Lu & Treiman,2008;叶华、吴晓刚,2011)。CGSS2008询问了被访者具体的兄弟姐妹人数,取值范围在0-12。在统计分析时,笔者将大于8的个案都赋值为8,以降低极少数的极端值(CGSS2008数据中,有少于0.5%的被访者其兄弟姐妹人数大于8)对模型估计造成的影响。

另外,由于我国大多数少数民族居住在较为边远的农村地区,经济发展水平和教育条件都相对落后,而且已有的研究表明,少数民族的受教育程度低于汉族(Hannum,2002;李春玲,2010)。还有,由于文化和宗教等因素,不同民族之间的父权制文化观念可能也有差别。而且少数民族享有特殊的计划生育政策。基于以上原因,本研究所有的统计模型都加入民族(虚拟变量,1代表汉族,0代表少数民族)作为控制变量。

本研究的数据分析包括两部分,第一部分是估计影响总体教育获得的性别差异,因变量为被访者的受教育年限。CGSS2008问卷直接询问了被访者“一共受了多少年的学校教育”。其中有极少数(25个)被访者目前正在高中阶段就读,由于他们仍有机会上大学,因此无法知道他们最终的受教育年限是多少,为了减少这些不确定因素对研究造成的影响,这些样本在这一部分的数据分析中被剔除。需要强调的是,这一部分数据分析的重点不是考察教育获得及其影响因素的历史变化,而在于检验教育获得的性别差异以及影响教育获得的各个因素的效应是否存在性别差异。众所周知,在不同年代出生的个体接受教育的时间不同,而不同的历史时期教育政策、人口结构以及诸多影响教育获得的结构性因素都有所变化,所有这些变化可能直接影响性别和其他影响教育获得的因素,因此为了控制这些异质性(观察到的或未观察到的),从而获得性别效应和其他因素的无偏估计,笔者使用线性固定效应回归模型(linear fixed-effects regress model)进行统计估计(Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005: Chapter 3;埃里森,2011)1。数据是两层的结构,第一层为个体被调查者,第二层为出生年份(1960-1990年,总共31个单位),个体嵌套于出生年份。

1. Hausman Test检验(Rabe-Hesketh & Skrondal, 2005: Chapter 3)的结果也表明固定效应模型是优于随机效应模型的选择。

第二部分的数据分析旨在检验1978年以来升学机会的性别差异。本研究关注小学升初中、初中升高中(包括技工和中专)以及高中升大学(包括大专和本科)三个阶段2,因此我们相应有3个因变量:(1)对于那些上过小学的人,他或她是否进入初中阶段(是=1,否=0);(2)对于那些上过初中的人,他或她是否进入高中(包括技工和中专)阶段(是=1,否=0);(3)对于那些上过高中(包括技工和中专)的人,他或她是否进入大学阶段(是=1,否=0)。CGSS2008数据记录了被调查者每一个求学阶段的详细的起止时间,因此可以获得他们这三个求学阶段的入学年份(对于没有升学者,定为前一求学阶段的毕业时间)。由于这一部分分析的三个因变量都为0和1赋值的二项变量,而且基于与前一部分数据分析相类似的原因,笔者使用固定效应logistic模型(fixed-effects logistic model)进行估计(埃里森,2011)1。数据亦是两层的结构,第一层为个体被调查者,第二层为升学的年份(1978-2008年,共31个单位),个体嵌套于升学年份。本文数据分析部分所使用变量的描述统计请参看表 1。

| 表 1 变量的描述统计 |

2.本研究仅考虑被访者的正式教育,成人教育和夜校等非正式教育被排除在外。

1.该模型亦称作条件logistic模型(conditional logistic regress model),虽然名称不同,但两者是完全相同的模型设定(StataCorp, 2009: 274-294;埃里森,2011)。

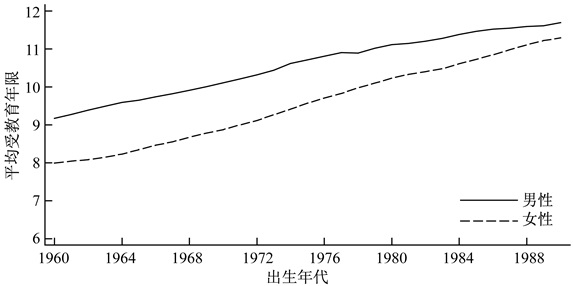

四、数据分析结果 (一) 影响总体受教育年限的因素及其性别差异图 1显示的是在1960-1990年出生的被调查者平均受教育年限的性别差异及其变化趋势2。从中我们可以发现,越年轻(晚出生)的群体,平均受教育年限的性别差异越小。由于不同年代出生的人开始接受教育的时间也不同,因此这种世代变化趋势(cohort effect)亦能够体现教育获得性别不平等的历史变化趋势(period effect)。亦即是说,与已有的研究及和我们的预期一致,教育获得的性别不平等确实是呈现持续、稳定的下降趋势。

|

图 1 不同出生年代被访者的平均受教育年限(分性别) |

2.为了减少图形(图 1和后面的图 5)的剧烈波动,笔者使用了Stata软件的局部平滑技术(locally scatterplot smoothing technique,程序命令为lowess)进行了平滑处理(StataCorp, 2009: 925-930)。

表 2报告了估计受教育年限的固定效应线性回归模型的结果。其中模型1是非交互模型,目的在于估计各解释变量对因变量的净效应;而模型2至模型5都是交互模型,分别估计性别与其他主要解释变量(户籍身份、父亲职业地位指数、父母教育年限与兄弟姐妹人数)的交互效应,从而检验教育获得的性别不平等程度是否在不同的社会群体之间存在显著的差异。从模型1我们可以发现,所有解释变量的系数都在0.001的水平显著。首先,平均受教育年限存在性别差异。控制了其他因素之后,女性的受教育年限比男性低0.879年。其次,教育获得的城乡差异巨大。若其他因素保持不变,农村户籍居民的平均受教育年限比城镇户籍居民低1.688年。第三,父亲的职业地位越高,子女越能得到更好的教育。其他条件相同的情况下,14岁时父亲的ISEI值如果提高10分,那孩子的教育将增加0.22年左右。第四,父母的受教育年限与子女的教育获得也是正相关关系。父母教育增加一年,子女平均受教育年限增加0.228年。最后,兄弟姐妹人数与教育获得呈反比。控制了其他变量,每增加一个兄弟姐妹,受教育年限将下降0.258年。另外值得一提的是,与以往的研究一致(Hannum,2002;李春玲,2010),教育获得存在民族差异,因为如果其他因素保持不变,汉族居民的平均受教育年限比少数民族居民要高出0.81年左右。总体而言,以上所有的结果都符合我们的预期。

| 表 2 估计教育获得(受教育年限)的固定效应线性回归模型 |

表 2的模型2在模型1的基础上增加了性别与户口的交互项,目的是为了检验教育获得性别不平等的城乡差异。可以看到,性别与户口的交互项的回归系数是-1.208,而且统计显著(p < 0.001),这表明城镇户籍居民和农村户籍居民的教育获得的性别不平等程度确实是有显著差异的。具体说来,对城镇户籍居民而言,控制了民族、父亲职业地位、父母受教育年限和兄弟姐妹人数之后,平均受教育年限并不存在显著的性别差异(模型2中性别变量的系数为-0.185,但没有统计显著性);而农村户口的居民当中,其他因素不变,女性的平均教育年限比农村男性大约低1.393年(性别变量的系数与交互项的系数,即-0.185-1.208=-1.393)。这里的结果证实了研究假设1,即农村户籍居民教育获得的性别不平等比城镇户籍居民更严重。

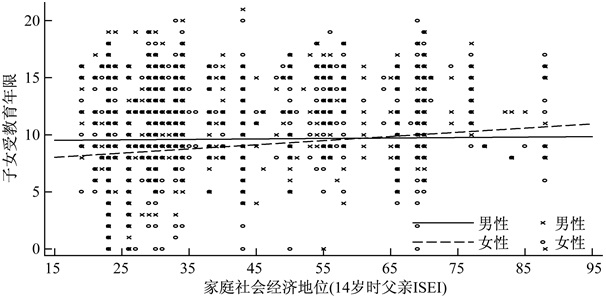

表 2的模型3估计了性别与父亲职业地位(14岁时父亲的ISEI)的交互效应。结果显示,性别变量的主效应为-1.949(p < 0.001),表明低社会经济地位家庭中孩子教育获得的性别不平等是很严重的。14岁时父亲ISEI变量的主效应系数为0.005,且没有统计显著性,表明控制了其他因素之后,父亲的职业地位对儿子的教育获得没有显著的作用。性别与父亲职业地位的交互项的系数是正的,而且在0.001的水平显著,表明父亲职业地位对女儿教育获得的影响作用比对儿子的作用更大(对女性的影响为0.005+0.032=0.037,表明控制了其他变量之后,父亲的职业地位指数每提高10个单位,女儿的教育增加0.37年)。总而言之,模型3的结果表明,在低社会经济地位的家庭中,教育获得的男性优势很明显,但由于父亲的职业地位对男性教育获得没有影响,而对女性的教育则有显著的促进作用,因此,家庭经济地位越高的群体,教育获得的男性优势就会越小,甚至会出现逆转的情况,即女性的教育获得超过男性。图 2更加直观地反映了这个模式。从图 2我们可以看到,男性和女性的回归直线(父亲职业地位与因变量的关系)不是平行的,而是相交的。社会经济地位越低的群体,女性与男性平均受教育年限的差距越大,随着自变量(父亲职业地位)的增加,这个差距逐渐缩小。当自变量取值为60左右的时候,男性和女性的教育获得相等。父亲职业地位超过60的群体中,性别不平等关系出现了逆转,即女性的教育超越了男性。所有这些结果都支持研究假设2,即父亲的职业地位指数越低的群体,教育获得的性别不平等越严重。

|

图 2 家庭社会经济地位与子女受教育年限的散点图和回归直线图(分性别) |

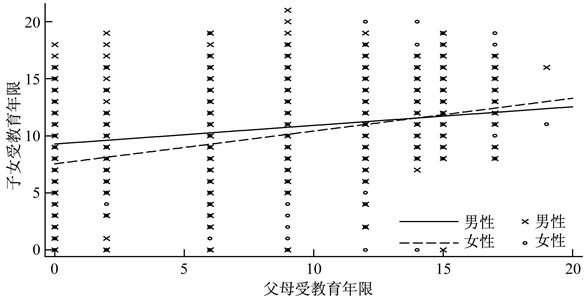

表 2的模型4估计了性别与父母教育的交互效应。可以发现,模型中性别变量的主效应为-1.723(p < 0.001),表明控制了其他变量之后,父母亲都没有受过任何教育的群体中,女性的平均受教育年限比男性低大约1.723年。这表明出生在低教育水平家庭中的孩子教育获得的性别不平等是非常严重的。父母受教育年限变量的主效应为0.166(p < 0.001),表明父母的教育对儿子的教育获得有正面的作用,其他变量保持不变,父母的教育每增加一个单位,儿子的受教育年限增加0.166个单位。性别与父母教育的交互项的回归系数是0.121,而且统计显著(p < 0.001),表明父母教育对子女教育获得的影响是有性别差异的,对女儿的作用更大(比对男性的作用大0.121个单位)。亦即是说,其他因素保持不变的情况下,父母的教育每增加一个单位,女性的受教育年限增加0.287个单位(0.166+0.121=0.287)。图 3的结果更加直观地印证了这一模式。图 3显示,女性回归直线的斜率显然大于男性。父母教育越低的群体,教育获得的性别不平等越严重。当父母的教育年限为14年左右时,子女的教育获得没有性别差异。而之后随着父母教育的增加,女性的教育获得开始超越男性。总之,模型4和图 3的发现支持研究假设3,即父母的教育程度越低,教育获得的性别不平等越严重。

|

图 3 父母受教育程度与子女受教育年限的散点图与回归直线图(分性别) |

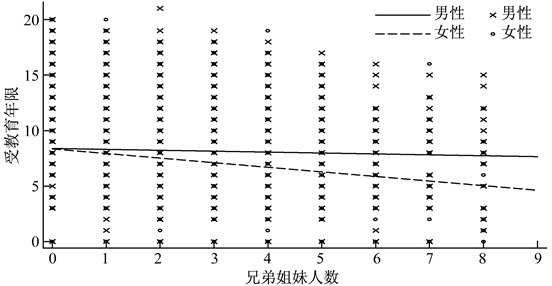

表 2的模型5估计了性别与兄弟姐妹人数之间的交互效应。我们可以看到,模型中性别变量的主效应(-0.051)并不显著,表明当其他因素保持不变时,独生子女(即兄弟姐妹数为0)的教育获得是没有显著的性别差异的。兄弟姐妹人数变量的主效应为-0.084(仅在0.10的水平显著),表示兄弟姐妹人数对男性教育获得的影响是较为轻微的(其他因素不变的情况下,每增加一个兄弟姐妹,男性的平均受教育年限下降0.084年)。性别与兄弟姐妹人数的交互项的回归系数为-0.330(p < 0.001),表明兄弟姐妹人数的影响作用存在显著的性别差异,对女性的负面影响远远大于男性。具体说来,每增加一个兄弟姐妹,女性的平均受教育年限下降0.414年(-0.084-0.330=-0.414)。图 4可以让我们更加直观地看到,当兄弟姐妹人数(横轴)为0时,男性和女性的两条回归直线是相交的,即独生子女群体中,男性和女性的教育获得是等同的。随着兄弟姐妹人数的增加,两条直线渐行渐远。总而言之,女性的教育获得更受兄弟姐妹人数的影响,在多子女的家庭中,女性的受教育机会较少。这里的分析结果与已有文献的研究发现是一致的(叶华、吴晓刚,2011),也证实了本文的研究假设4,即兄弟姐妹人数越多的群体,教育获得的性别不平等越严重。

|

图 4 兄弟姐妹人数与受教育年限的散点图与回归直线图(分性别) |

除了理解居民总体教育获得(受教育年限)的性别不平等以及导致这种不平等的作用机制之外,本研究也感兴趣不同教育层次入学机会的性别不平等及其变化。在这一部分的数据分析中,笔者探讨在1978-2008年小学升初中、初中升高中(包括普高、职高或中专)和高中升大学(包括大专和本科)入学机会的性别差异模式。

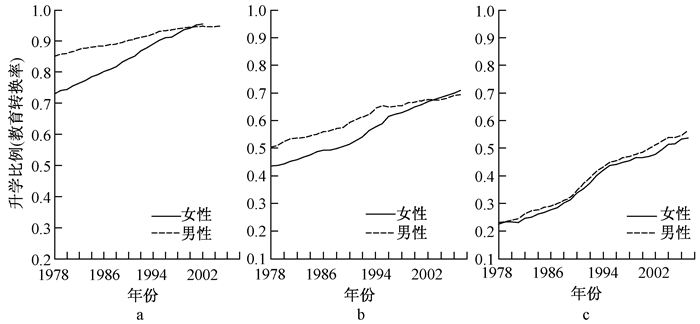

图 5展示了小学升初中(图 5a)、初中升高中(图 5b)以及高中升大学(图 5c)升学机会的性别差异以及这种差异在1978-2008年的变化趋势。可以发现,初中层次和高中层次的升学机会的性别不平等呈现非常明显的下降趋势。虽然在此期间,男性的升学机会也在上升,但女性入学机会上升的幅度更大,因此性别差异逐年下降,到了2000年左右,性别差异已经不存在,甚至可以看到女性升学率反超男性的趋势。而大学阶段的升学机会在我们考察的整个时期(1978-2008年)几乎不存在性别差异(图 5c的两条线几乎是重合的),表明如果女生获得了高中学习的机会并参加高考,她们上大学的成功率并不会输给与她们有同等机会的男生。简单说来,图 5告诉我们,入学机会性别不平等主要发生在初中和高中层次,而且这种不平等已经逐渐消失。另外值得注意的是,如果比较改革早期(1978年至20世纪90年代中期之前)三个教育层次升学机会的性别不平等程度的话,我们可以发现,小学升初中的性别不平等是最严重的,初中升高中次之,而高中升大学则没有性别差异,这一点基本可以印证本文的研究假设5。

|

图 5 三个教育层次入学机会的性别差异(1978-2008年) |

表 3报告了固定效应logistic模型的估计结果。在表 3,每个教育层次分别估计两个模型,一个是基准模型(模型1a、2a和3a),仅估计性别效应;另一个模型在基准模型的基础上加入其他所有变量(模型1b、2b和3b),以观察性别效应多大程度上被这些因素解释。在估计小学升初中的模型中,符合条件的样本是那些上过小学的人;在估计初中升高中的模型中,符合条件的样本是所有曾经上过初中的人;而在高中升大学的模型中,符合条件的样本除了所有上过普通高中的人之外,还包括那些初中毕业后考上技工、职高或中专阶段的人(统称非普通高中生),因为根据我国的教育政策,这些人也具有升大学的资格。但由于他们与普通高中毕业生的考试内容和条件并不一致,而且升学的意愿也可能不一样1,所以,笔者在高中升大学的所有模型中增加了一个控制变量,即“高考前学历”(虚拟变量,非普通高中生=1,普通高中生=0)。其他的解释变量及其测量方法和表 2的完全一致。

| 表 3 估计不同教育层次入学机会的conditional (fixed effects) Logistic模型(1978-2008年) |

1.因为普通高中生基本是高考导向的,而非普通高中生的教育则是就业导向的,因此后者高考的意愿可能会比较低。

从表 3可以发现,模型1a中性别变量的回归系数为-0.585(p < 0.001),表明女性成功升初中的几率(odds)比男性低44.5%左右;模型2a的结果则显示,在初中升高中阶段,女性成功升学的几率比男性低23.6%(p < 0.001);模型3a的结果显示,女性的回归系数是-0.083,虽然是负数,但是没有统计显著性,表明在高中升大学阶段,升学机会没有显著的性别差异(这与图 5显示的结果是完全一致的)。因此,对比模型1a、2a和3a的结果可以发现,性别不平等在小学升初中层次最严重,初中升高中层次次之,在高中升大学层次不平等程度最低(没有性别差异)。如果对比模型1b、2b和3b的性别系数(分别为-0.585、-0.244和-0.115),我们可以得出完全相同的结论,即加入了其他变量并不会改变教育层次与性别不平等程度之间的这种关系模式。总体而言,表 3的结果支持研究假设5,即教育层次越低,升学机会的性别不平等越严重。

表 4报告了男性和女性样本各自在3个教育层次升学机会的固定效应logistic回归模型的估计结果。亦即是说,在每一个教育层次,笔者估计两个模型,一个是男性样本的模型,另一个是女性样本的模型,目的是为了观察各个解释变量的效应(在不同的教育层次)是否存在性别差异。模型中所有的变量及其测量方式与表 3完全一致。因为本研究主要关心户口、父亲的职业地位(ISEI)、父母受教育年限和兄弟姐妹人数这四个解释变量对教育获得的影响及其作用的性别差异,因此笔者在解释表 4的时候将围绕这四个变量,其他控制变量则忽略不计。

| 表 4 估计不同教育层次入学机会的conditional (fixed effects) Logistic模型(1978-2008年) |

首先,从表 4我们可以发现,在小学升初中阶段,男性样本(模型1a)中户口的系数为-0.714,女性样本(模型1b)中的系数为-1.494,而且都在0.001的水平显著。这表明升初中机会的城乡不平等,对女性尤为严重。这也可以有另外一个解读,即农村户籍居民的性别不平等更为严重(这跟表 2模型2所反映的模式是基本一致的)。其次,无论是对男性还是女性,父亲职业地位(14岁时父亲的ISEI)对升初中都有显著的正面作用,但其作用也存在一定程度性别差异(女性样本中的回归系数为0.034,而男性样本的系数为0.030),对女性教育的作用略大一点(而这跟表 2模型3的结果亦有相似之处)。第三,父母受教育年限对男性和女性样本升初中都有正面的影响,但其性别差异模式跟父亲ISEI变量的情况刚好相反,其对男性的作用(系数为0.156)大于女性(系数为0.130)。最后,与预期相符,兄弟姐妹人数对升初中的作用是负面的,但其作用并没有明显的性别差异(男性样本和女性样本的系数分别为-0.103和-0.102)。

在初中升高中层次(表 4的模型2a和2b),各变量的效应存在明显的性别差异。首先,农村地区的性别不平等更严重,女性样本的系数(绝对值)大于男性样本的系数。其次,父亲职业地位(14岁时父亲的ISEI)的正面作用,对女性样本也略大。由于女性样本的系数较大,因此家庭经济地位越高的群体,升高中机会的性别差异将越小,甚至可能是女性超过男性。第三,父母教育对女性升高中的促进作用远大于男性(女性样本的回归系数为0.120,而男性样本的系数为0.067),这表明父母教育越高的群体,升学机会的性别不平等程度越小(或女性的优势越大)。最后,兄弟姐妹人数对女性的升学机会的负面影响(回归系数为-0.280),远远高于其对男性的影响(系数为-0.106)。亦即是说,兄弟姐妹越多的群体中,升学机会的性别不平等越严重(或男性的优势越明显)。总而言之,表 4的模型2a和2b显示的所有变量效应的性别差异模式,与表 2中模型2-模型5的结果是基本一致的。

在高中升大学阶段(表 4的模型3a和3b),除了兄弟姐妹人数这个变量之外(该变量的负面效应在男性样本中略大),其他3个解释变量效应的性别差异模式与初中升高中层次(表 4的模型2a和2b)的模式基本一致,即:(1)升大学的性别不平等在农村地区更严重;(2)家庭经济地位(父亲ISEI)越高的群体,升大学机会的性别不平等程度越小;(3)父母教育越高的群体,升大学机会的性别不平等程度越低。

总而言之,表 4所有模型显示的教育获得的性别差异模式,与表 2的结果是大体一致的。亦即是说,除了个别变量(在某个教育层次)的性别差异模式与我们的预期有一定的出入之外,本研究关心的三个教育层次升学机会的性别不平等模式基本支持本研究的假设1、假设2、假设3和假设4。

五、总结与讨论使用“2008年中国综合社会调查”(CGSS2008)数据,本研究探讨了改革开放以来中国居民教育获得的性别不平等变化趋势,并着重检验了影响教育获得的各个要素的效应是否存在性别差异。本文的研究发现可以归纳为以下几点:

首先,在1960-1990年的群体中,越年轻(越晚出生)的群体,平均受教育年限的性别差异越小。由于世代(cohort)更替在一定程度上亦反映了年代(period)变化趋势,因此这里的结果表明,我国居民教育获得的性别差异呈现逐年缩小的历史变化趋势。

其次,在1978-2008年,小学升初中阶段和初中升高中阶段入学机会的性别不平等逐年下降,甚至2000年以后开始出现女性反超男性的趋势;而高中升大学阶段的入学机会自1978年以来并没有性别差异。这表明中国居民教育获得的性别平等化趋势,主要是发生在基础教育和中等教育阶段。

第三,教育获得的性别不平等模式存在显著的群体差异。主要表现为:(1)农村户籍居民教育获得的性别不平等比城镇户籍居民更严重;(2)父亲职业地位指数(ISEI)越低的群体,教育获得的性别不平等越严重,相反,家庭的社会经济地位越高,性别不平等程度越小,甚至出现女性教育超过男性的趋势;(3)父母教育程度越低,子代教育获得的性别不平等越严重,或者说,父母教育(文化资本)的效应,对女性教育获得的帮助更大;(4)与已有的研究相一致,兄弟姐妹人数越多的家庭,教育获得的性别不平等越严重。

第四,不同教育层次入学机会的性别不平等程度也不相同。教育层次越低,入学机会的性别不平等越严重。在本研究所考察的三个教育层次中,升初中阶段的性别不平等最严重,升高中(包括普通高中、职高、技工和中专)阶段次之,升大学阶段的性别不平等程度最低(已经没有性别差异,因为性别变量的回归系数不显著)。这表明我们观察到的中国居民受教育机会的性别不平等主要是因为在较低的教育层次上女性受教育机会低于男性。

对于以上这些研究发现,笔者认为可以从制度和文化规范尤其是父权制或传统性别角色观念的角度来进行解释。父权制文化遵循传统的性别角色分工,有直接或间接的性别歧视因素,因此家长愿意将教育资源投入在儿子身上。另外,在父权制文化里成长的女性,在社会化的过程中可能或多或少会参照传统的女性角色定位自己,自愿放弃受教育机会从而可以更早参与到家庭的经济活动当中。因此父权制观念与教育获得的性别不平等有着密切的关系,父权制观念越严重的历史阶段、地区或群体,教育获得的性别不平等亦更严重。落实到中国的情况,在宏观的层面上,一直以来(特别是改革开放以来)伴随着中国的工业化、现代化和全球化进程的是父权制的衰退,传统的性别角色观念式微,家庭教育决策的性别歧视程度下降,而所有这些与我国居民教育获得的性别平等化趋势是基本一致的。在微观的层面上,笔者认为不同的社会群体对父权制观念或传统的性别角色观念的认同感是有差别的,而这种差异能解释不同群体教育获得的性别不平等模式。例如,农村居民对父权制的认同感可能比城镇居民更强,因此农村居民教育的性别不平等程度更严重。处于高社会经济地位或父母亲教育较高的群体,由于他们父母的教育水平和职业地位相应较高,更具有现代性,对父权制的认同感可能较低,因此教育获得的性别不平等程度较低。相反,低社会经济地位或父母教育较低的群体对父权制观念有更强的认同感,因此他们教育获得的性别不平等程度更高。另外,对父权制有较强认同感的家庭通常都有较高的生育意愿,子女的数量较多,而当家庭教育资源有限的情况下,教育投入可能有性别歧视,因此,兄弟姐妹数量越多的群体,教育获得的性别不平等程度越严重。除此之外,父权制观念亦能解释教育层次越低升学机会的性别不平等越严重的现象,因为如果一个家庭因父权制观念(性别歧视)减少或放弃对女儿的教育投入(或一个女学生因为传统性别角色观念自愿放弃受教育的机会),那么家长(或女性本人)会在较早的阶段采取相应的行动停止她的学业。相反,如果女性自愿而且获得家庭的支持坚持读完高中并参与高考,那她们升入大学的机会并不会输给那些跟她们享有相同条件的男生。

最后,笔者认为,本文的研究结果有助于我们更加全面深入地理解长期以来中国居民教育获得的性别平等化趋势。根据本文的数据分析结果,我们可以推论,中国的城市化(城镇人口比例增加)和工业化进程(父辈的职业地位提升)、长久以来的教育扩张(父辈的教育程度提高)以及计划生育政策(导致兄弟姐妹规模不断缩小)等多项因素应该都对中国教育获得的性别平等化历史趋势有所贡献。另外,由于性别不平等在层次越低的教育阶段越严重,因此,中国九年义务教育的逐渐普及(2006年开始实行免费的义务教育)以及中等职业技术教育资助体系的建立和逐渐完善(改革开放以来的教育发展历史性成就和基本经验研究课题组,2008),使家庭(在这些教育层次上)教育经济负担大幅下降,因而在教育决策过程中可能更少考虑孩子的性别因素,从而导致女性接受这些教育的机会增加并最终促进教育获得的平等化趋势。

埃里森, 保尔D. 2011. 固定效应回归模型[G]//高级回归分析. 吴晓刚, 主编. 上海世纪出版集团、格致出版社. Allison, Paul D. 2011. "Fixed Effects Regression Models. " In Advanced Regression Analysis, edited by WU Xiaogang. Shanghai Truth & Wisdom Press. |

Bauer John, Wang Feng, Riley Nancy E., Zhao Xiaohua. 1992. Gender Inequality in Urban China: Education and Employment. Modern China(18): 333-370. |

Bianchi Suzanne M0. 1995. "Changing Economic Roles of Women and Men." In State of the Union: American in the 1990s; Volume One: Economic Trends, edtied by Reynolds Farley. New York: Russell Sage Foundation..

|

Blake Judith. 1981. Family Size and the Quality of Children. Demography(18): 421-442. |

Bourdieu Pierre. 1977. "Cultural Reproduction and Social Reproduction." In Power and Ideology in Education, edited by Jerome Karabel and A.H. Halsey. New York: Oxford University Press..

|

Brooks Clem, Catherine Bolzendahl. 2004. The Transformation of US Gender Role Attitudes: Cohort Replacement, Social-structural Change, and Ideological Learning. Social Science Research(33): 106-133. |

Buchmann Claudia, DiPrete Thomas A., Anne McDaniel. 2008. Gender Inequalities in Education. Annual Review of Sociology(34): 319-37. |

Cotter David A., Hermsen Joan M., Vanneman Reeve. 2004. Gender Inequality at Work. Washington, DC: Population Reference Bureau..

|

Downey Douglas B. 1995. When Bigger is not Better: Family Size, Parental Resources, and Children's Educational Performance. American Sociological Review(60): 746-761. |

改革开放以来的教育发展历史性成就和基本经验研究课题组. 2008. 改革开放30年中国教育重大历史事件. 北京: 教育科学出版社. Research Group of the Achievement and Experiences of Chinese Education since the Reform. 2008. Significant Historical Events of Chinese Education, 1978-2008. Beijing: Educational Science Press. |

Gallaghper, A. M. and Kaufman J. C. (eds). 2005. Gender Differences in Mathematics: An Integrative Psychological Approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

|

Ganzeboom Harry B.G., De Graaf Paul M., Treiman Donald J. 1992. A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status. Social Science Research, 21: 1-56. DOI:10.1016/0049-089X(92)90017-B |

Ganzeboom, Harry B. G. and Donald J. Treiman. 1993. "Preliminary Results on Educational Expansion and Educational Achievement in Comparative Perspective. " In Solidarity of Generations: Demographic, Economic and Social Change, and Its Consequences, edited by H. A. Becker and P. L. Hermkens. Amsterdam: Thesis Publishers.

|

Gerber Theodore, Michael Hout. 1995. Educational Stratification in Russia during the Soviet Period. American Journal of Sociology(101): 611-60. |

Goldin Claudia. 1990. Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women. Oxford: Oxford University Press..

|

Guo Maocan, Wu Xiaogang. 2010. "Trends in Educational Stratification in China, 1981-2006." In Inequality beyond Globalization, edited by Christian Suter. Volume of World Society Studies, Transaction Publishers.

|

Hannum Emily. 2002. Educational Stratification by Ethnicity in China: Enrollment and Achievement in Early Reform Years. Demography(39): 95-117. |

Hannum Emily. 2005. "Market Transition, Educational Disparities, and Family Strategies in Rural China: New Evidence on Gender Stratification and Development. Demography(42): 275-299. |

Hannum Emily, Yu Xie. 1994. Trends in Educational Gender Inequality in China: 1949-1985. Social Stratification and Mobility(13): 73-98. |

Jacobs Jerry A. 1996. Gender Inequality and Higher Education. Annual Review of Sociology(22): 153-185. |

金一虹. 2006. "铁姑娘"再思考——中国文化大革命期间的社会性别与劳动. 社会学研究(1). JIN Yihong. 2006. Rethinking the 'Iron Girls': Gender and Labor in China during the Cultural Revolution. Sociological Studies(1). |

Lavely William, Xiao Zhenyu, Li Bohua, Ronald Freedman. 1990. The Rise in Female Education in China: National and Regional Patterns. The China Quarterly(121): 61-93. |

李春玲. 2003. 社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景与制度因素对教育获得的影响(1949-2001). 中国社会科学(3). LI Chunling. 2003. Socio-Political Changes and Inequality of Educational Opportunities. Social Sciences in China(3). |

李春玲. 2009. 教育地位获得的性别差异——家庭背景对男性和女性教育地位获得的影响. 妇女研究论丛(1). LI Chunling. 2009. Gender Differences in Educational Attainment: Impacts of Family Background on Educational Attainment of Men and Women. Collection of Women's Studies(1). |

李春玲. 2010. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查. 社会学研究(3). LI Chunling. 2010. Expansion of Higher Education and Inequality in Opportunity of Education: A Study on Effect of 'Kuozhao' Policy on Equalization of Educational Attainment. Sociological Studies(3). |

Li Danke, Tsang Mun C. 2003. Household Decisions and Gender Inequality in Education in Rural China. China: An International Journal(2): 224-248. |

Lu Yao, Treiman Donald J. 2008. The Effect of Sibship Size on Educational Attainment in China: Period Variations. American Sociological Review(73): 813-834. |

Maccoby E.E., Jacklin C.N. 1974. The Psychology of Sex Differences. Palo Alto, CA: Stanford University Press..

|

Mare Robert D., Chen M. 1986. Further Evidence on Sibship Size and Educational Stratification. American Sociological Review(51): 403-412. |

仇立平, 肖日葵. 2011. 文化资本与社会地位获得——基于上海市的实证研究. 中国社会科学(6). QIU Liping, XIAO Rikui. 2011. Cultural Capital and Social Status Attainment:An Empirical Study Based on Shanghai City. Social Sciences in China(6). |

Rabe-Hesketh Sophia, Anders Skrondal. 2005. Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata (Second Edition). College Station, Texas: A Stata Press Publication..

|

Shavit, Yossi and Hans-Peter Blossfeld (eds). 1993. Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, CO: Westview Press.

|

StataCorp. 2009. Stata Base Reference Manual: Release 11 (electronic version). College Station, TX: StataCorp LP..

|

佟新. 2008. 30年中国女性/性别社会学研究. 妇女研究论丛(3). TONG Xin. 2008. Women and Gender Studies in China, 1978-2008. Collection of Women's Studies(3). |

Treiman, Donald J. 1970. "Industrialization and Stratification. "In Social Stratification: Research and Theory for the 1970s, edited by Edward Laumann. Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill.

|

Wu Yuxiao. 2008. Cultural Capital, the State, and Educational Inequality in China, 1949-1996. Sociological Perspectives(51): 201-227. |

Xie Yu, Shauman K.A. 2003. Women in Science: Career Processes and Outcomes. Cambridge, MA: Harvard University Press..

|

叶华, 吴晓刚. 2011. 生育率下降与中国男女教育的平等化趋势. 社会学研究(5). YE Hua, WU Xiaogang. 2011. Fertility Decline and the Trend in Educational Gender Inequality in China. Sociological Studies(5). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32