2010年9月10日上午,江西省抚州市宜黄县城建部门工作人员在主管副县长的带领下,前往拆迁户钟家进行房屋拆迁动员工作。期间,工作人员与钟家发生争执,致使拆迁户钟家大伯叶忠诚、母亲罗志凤、二女钟如琴三人被烧成重伤,叶忠诚于18日凌晨因抢救无效死亡。

“又一起拆迁自焚事件”!媒体一开始就为宜黄事件贴上了标签,疑似“自焚”的高清晰照片,不仅使媒体找到了兴奋点,也使网民群情激奋,消息的传播很快造成了网络轰动。更具戏剧性的是,随后的一个星期,围绕着拆迁事件的善后处理,宜黄县政府与钟家进行了反复博弈,展开了“机场截访事件”、“抢尸事件”等一幕幕“剧情”,伴随其中的微博“现场直播”,使事件进一步发酵,全国几乎所有重要媒体都参与了报道和讨论。几乎所有的媒体、网民一边倒地指责宜黄县政府,认为政府要为“强拆”而致使钟家“自焚”负责。1迫于舆论压力,抚州市委在9月17日晚对8名宜黄事件相关责任人作出处理,其中,宜黄县委书记、县长被立案调查,率队拆迁的常务副县长被免职。

1.腾讯在9月13日和19日的《今日话题》栏目中分别对宜黄事件作了专题报道,并分别进行了两次网络调查,其中,在6万多人参与投票的“你认为对钟家的强拆合理合法吗”的网络调查中,96%的回答是“否”,只有4%为“是”,见http://view.news.qq.com/zt2010/fzzf/bak.htm;在近11万多人参与投票的“您支持对宜黄县委书记、县长的立案调查吗”的网络调查中,98%的回答为“支持”,只有2%的回答为“反对”,见http://view.news.qq.com/zt2010/yi/index.htm。

至此,一些媒体开始相信(或者勿宁说期望)宜黄事件正在“走向正确方向”,这种期望既包括对拆迁制度、官员问责制、信访制度的反思,也包括对公民社会、网络维权的期待,甚至还有媒体将话题提升到了“文明的救赎”的层面2。但是,此后,天涯社区“天涯杂谈”等论坛持续出现了明显是宜黄当地官员及事件参与者发的帖子,对钟家和媒体所说的事件“真相”进行了反驳。10月12日,一位化名“慧昌”的宜黄当地官员投书财新网,为宜黄事件中的地方政府行为辩护。一石激起千层浪,“慧昌”的那篇题为《透视江西宜黄强拆自焚事件》的文章,被普遍以“没有强拆就没有新中国”为题进行了报道,全国媒体又掀起了新一轮的批判、讨论。一些媒体似乎开始担心“宜黄事件该如何收场?”出于对官员问责制度的怀疑,甚至想到了对地方政府进行违宪调查的补救办法。由此可见,当时舆论的一般看法是,断定“现在谈收场还为时过早”;雅虎10月12日所做的网络调查似乎也证明,网民并不愿意宜黄事件就此收场,1 700多名参与投票的网友中,94%的网民认为宜黄事件不能就此收场3。

2.见“宜黄事件:走向正确的方向”,腾讯《今日话题》2010-09-19,http://view.news.qq.com/zt2010/yi/index.htm。

3.见“宜黄事件该如何收场”,雅虎《焦点关注》2010-10-12,http://news.cn.yahoo.com/jdgz/2010yihuang.html。

不过,无论媒体是否愿意,也无论网民是否认可,钟家在接受抚州市的谈判要求后,宜黄事件基本上还是收场了,宜黄县相关责任人在9月17日晚受到处理,钟家与抚州市政府在9月18日已基本上达成了默契,再无抗争行动,媒体讨论也基本消停,网民关注度也相应地急剧下降,与腾讯9月13日和19日的几万、十几万网民参与的网络调查情况相比,在雅虎网10月12日网络调查中,只有1 000多位网民参与。

为便于叙述,笔者将宜黄事件的整个发展过程概括如表 1。

| 表 1 宜黄事件进展表 |

严格说来,宜黄事件并非传统意义上的钉子户抗争事件,从“自焚”到网络轰动,从机场截堵到“抢尸”事件,及至后来媒体对“没有强拆就没有新中国”的大批判,与其说是钉子户在抗争,还不如说是媒介在动员。不过,这恰恰表明宜黄事件所具有的某种象征意义,其发展过程基本上反映了钉子户的日常抵抗或个体抗争是如何经过网络群体性事件转化成为专业社会运动的。

进而言之,如果严格按照抗争政治理论的一般标准去看,宜黄事件一开始甚至谈不上是一个抗争政治意义上的事件。蒂利等人的经典定义认为,只有当社会生活中的三个特征——抗争、集体行动(collective action)以及政治——聚合到一起,才构成抗争政治(contentious politics)(蒂利、塔罗,2010:12)。当宜黄事件还处在日常抵抗和依法抗争阶段时,即使其最高潮也只是属于一种“分散攻击”(individual aggression)。也就是说,宜黄事件只符合其中的“抗争”这一点,与集体行动和政治没有多少交集。在中国语境中,钉子户与其说是多个行动主体的集合,还不如说是一个个独立的个体,因此,其行动只能算作“个人”行动,而非“集体行动”1;并且,钉子户在公共治理的意义上正是反集体行动的产物,“钉子户”这个称谓本身就意味着被治理者不仅不服从政府的治理行为,而且与其余被治理者采取了不一致的行动。另外,宜黄钉子户的抗争尽管针对的是政府,但一开始很难说具有公共性(publicity)和政治性,更多地只是单纯的“利益表达”。不过,值得深思的是,宜黄事件发展到后期,无论是短期伤害的显著性还是暴力行动者的协同程度都大大提高,甚至具备了专业社会运动的某些典型特征。

1.中国人的行为逻辑一直是社会学和人类学研究的复杂主题。尽管阎云翔(2006)在东北进行的人类学调查表明,当代中国人的行为越来越表现为个人权利意识的崛起,而非传统儒家强调的家庭本位及合作社模式。但更多的研究仍表明,即便是在“原子化”地区,家庭尤其是核心家庭仍然是中国人的基本行动单位(参见贺雪峰,2009)。事实上,“钉子户”这一俗称也形象地表明中国社会的治理单元是家庭或者户,而非个人。

然而,如果人们将视野更放宽一些,与当代中国民众的抗争历程联系起来进行仔细审视的话,便可以发现,宜黄事件甚至不难被人们纳入到一场被称之为“新民权运动”的社会运动系列之中。这一运动类型的特点是,媒体赋予自发性、个案性及平民性质的维权事件以普遍意义,从而塑造出公共政治空间2。宜黄事件显然符合这一特点,事实上,将钉子户由“刁民”正名为“公民”,媒体在2007年的重庆“最牛钉子户”事件中就已操练完毕,而在2009年的成都唐福珍事件中则得到了进一步的展示。3

2. 2003年的孙志刚事件被认为是“新民权运动”之滥觞,从此,媒体开始大规模介入维权事件,包括钉子户的抗争事件(参见王怡,2003;秋风,2003)。

3. 2007年3月21日下午,重庆九龙坡区一家被拆迁户户主杨武和吴苹为了抵制强拆,在楼顶上挥舞红旗,与开发商对峙一个多星期,引起了媒体的广泛关注,后吴苹夫妇与开发商达成和解,拆迁户的要求得到满足,房屋被拆除。携《物权法》颁布之际,吴苹夫妇的抗争行为被赋予了特殊意义,媒体普遍认为这是公民权利意识崛起的标志,是“史上最牛钉子户”。2009年11月13日,成都金牛区城市管理执法局对一违法建筑进行强拆,遭到女户主唐福珍的以死抗争,最终唐福珍“自焚”,并于11月29日在医院死亡。金牛区政府事后认定,城管局的行为主体合法、程序合法,唐福珍属暴力抗法;另,金牛区城管局长钟昌林因现场判断不当,处置不力,停职接受调查。媒体对这一事件进行了持续关注,直接促使拆迁条例的修改,是为“成都唐福珍事件”。

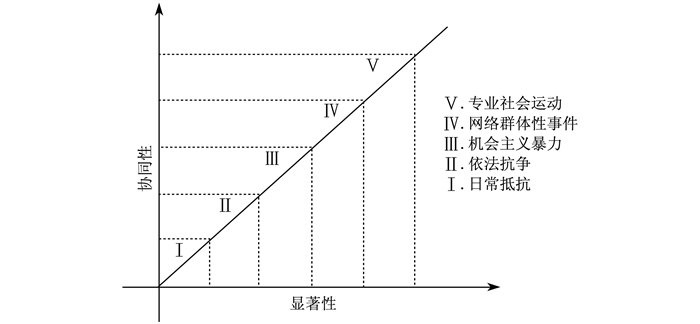

蒂利(2006:12-19)从短期伤害的显著性(salience of short-run damage)和暴力行动者的协同程度(extent of coordination among violent actors)两个维度对集体暴力类型做过划分。按照这一标准,宜黄事件有一个几乎完全体现该分析握架的典型的升级过程,即从显著性和协同程度都较低的日常抵抗,发展到显著性和协同性都较高的专业社会运动(social movements)(参见图 1)。

|

图 1 宜黄事件性质升级演变示意图 |

基于公开的报道,笔者力求通过对宜黄事件中地方政府、钟家、媒体、律师、专家和网民的角色及互动关系进行细致、全面的分析,由此来探讨钉子户与抗争政治问题。在此过程中,笔者将借用抗争政治理论的分析框架,尤其是通过其中的过程和机制分析(mechanism-process approach),来理解宜黄事件中各个领域的抗争行为是如何相互连接、转化的。1笔者关心的核心问题是,一个普通的钉子户抗争事件,为何会转化成为影响巨甚的专业化的社会运动,是什么力量导致了这一变化,其中蕴含了当代中国抗争政治上的怎样一种新趋势?最后,笔者将着重讨论这样一个问题,即与之前中国学界广泛关注的集体行动、群体性事件等典型的抗争事件不同,近年来不断上演的“钉子户”抗争这种非典型的抗争事件何以会更加典型地表现出当代中国抗争政治的某些特征。

1.关于抗争政治的相关概念和方法,在蒂利和塔罗的《抗争政治》一书中有简明扼要的介绍;而关于抗争事件的过程和机制分析,麦克亚当、塔罗和蒂利([2003]2006)合著的《斗争的动力》则是一个范本。本文参考了这两部专著的思想和方法,需要说明的是,对一些术语的翻译,这两本专著的中文译本有细微差异,本文不作区别(参见蒂利、塔罗,2010;麦克亚当、塔罗、蒂利,2006)。

在此,我们先从理论上着重辨析抗争政治理论在描述当代中国农民抗争事件中的适用性问题,以期回答中国的农民抗争是否进入了专业化阶段。与之前大多数相关研究主要集中在对抗争事件的制度和过程的分析方面不同,本文聚焦于抗争事件的过程和机制,试图以这一视角来解释当代中国农民抗争发生发展的一般机制。

抗争政治框架在当代中国农民抗争研究中经过了从不自觉地运用到有意识地辨析、逐步接受的过程。早期的农民抗争研究主要是基于社会冲突的理论范式,其政策指向是政治和社会稳定。在这一研究范式下,于建嵘(2004)援引西方有关当代中国抗争研究中一般采用的“依法抗争”概念,提出“以法抗争”的概念;此后一系列的相关研究形成了影响巨甚的“维权”话语(申端锋,2010)。这一话语不仅在学术研究上成为解释农民抗争现象的主流范式,也为媒体广泛接受,成为媒体报道农民抗争事件的主要着眼点。以孙志刚事件为契机,媒体和一些公共知识分子掀起了一场旷日持久的“新民权运动”,这一运动的主要目标是规范政府“治权”,以期达到维护公民权利的效果。此后,一些对农民抗争事件作过细致观察的研究者认为,“维权”话语有夸大当代中国农民抗争的政治性之嫌,中国农民抗争远未达到专业化抗争的程度,农民的集体抗争更多地是草根动员性的,一些群体性事件显然是传统中国抗争文化的延续,“气”和“气场”是理解群体性事件的关键(应星,2007;2011)。在应星等人的努力下,抗争政治概念谱系中的关键词“政治性”或“公共性”成为判断当代中国抗争事件性质的重要角度。

实际上,尽管早期的农民抗争研究没有采用抗争政治的分析框架,但无论是在主题还是方法上,这类研究都与抗争政治分析框架有亲和力。应星(2002)和于建嵘(2003a)的早期研究,关注的主题都是农民集体上访。按照李连江、欧博文(2008)的看法,农民上访是介于政治参与和政治抗争之间的行为。应星采用的是过程/事件分析视角,而抗争政治的分析框架尤其擅长过程和机制分析。就描述抗争事件的过程来说,两者的目标完全一致,所不同的是,在当代中国的政治环境中,几乎找不到纯粹的抗争政治现象,这也是于建嵘、应星等人倾向于修正抗争政治之相关概念的原因所在;此外,尽管过程/事件分析在描述当代中国抗争事件方面具有优势,但无法对抗争事件发生、发展的内在机制进行有效说明,而这恰恰是抗争政治分析框架所擅长的。

本文不仅在研究的问题意识方面受到当代中国农民抗争研究的启发,而且在对既有理论的运用上也采取了与以往研究相似的态度。当然,本文虽然采用了抗争政治的分析框架,但对其中的概念予以了批判性的理解,并进行了情境化的分析。

二、钟家的诉求与当地政府的应对之策早在2009年11月23日,宜黄县政府即张贴了行政强制拆迁通告,要求拆迁户在2009年12月8日之前搬迁完毕,但钟家和另外几户人家并没有搬迁。2010年4月(另一说法为5月)钟家被强制停电,越来越明显的强拆信号让钟家采取了一系列长期而持续的抗争,这些抗争行为尽管只是一种“利益表达”式的“依法抗争”,但的确为其9月10日及后来的一系列颇具公共性的行为埋下了伏笔。

1. 钟家9月10日之前的抗争行为11.这一总结依据大江网2010年8月16日的报道,“抚州宜黄县政府被指违规拆迁安置条件未谈成先断了电”(http://view.news.qq.com/a/20100913/000003.htm)。

2010年4月,钟如奎、钟如翠去北京国家信访局了解政策,无功而返;2010年6月,钟如翠数次向记者反映家里被停电,打省长热线反映情况;2010年8月3日,记者陪同钟如田、钟如翠到宜黄县供电公司了解情况;2010年8月16日,江西日报旗下《大江网》报道:“抚州宜黄县政府被指违规拆迁安置条件未谈成先断了电”。

此外,根据宜黄县政府的说法,钟家之前对工作人员有语言侮辱和人身威胁,泼洒汽油等行为。

从以上的情况看,钟家的种种行动,基本上是常规形式的抗争表演(contentious performance),不过,很难说这些抗争是有节制的,相反,每一个抗争表演都包含了逾越界限的可能。比如,信访(包括走访和去信/电话)是一个有节制的抗争行为,也是政府所允许的,但是,钟家采取的是越级上访(赴北京上访)的形式,还与记者一起到相关部门“了解情况”,这明显是向地方政府施加压力,尤其是寻求媒体曝光,显然使地方政府颇为难堪和被动,令其难以接受。如果说地方政府的强拆信号迫使钟家采取了一系列抗争表演的话,那么,这些逾越界限的斗争则进一步刺激了地方政府采取更加强硬的行动。在这一阶段,当地政府的行动主要体现为一种“软暴力”的特点:一方面对钟家的抗争表演“视而不见”;另一方面却在8月10日对另一家钉子户邹国宏家采取强拆行动,以期达到“杀鸡给猴看”的效果。

邹国宏家遭强拆对钟家的触动很大,这意味着钟家所能选择抗争剧目的余地已越来越少,要么妥协,要么坚持下去,乃至不惜“鱼死网破”。然而,在意识到以妥协来达到自己要求的可能性几乎无望的情况下,一些变异形式的,尤其是更为激烈也更为极端的抗争手段——“自焚”,便开始被钟家纳入到行动对策的考量范围中来了。至此,钟家已经做好了逾越界限斗争的物质和精神准备:

人员:之前在南昌打工的钟如翠、钟如琴和钟如九三姐妹都回家严阵以待。从事后的情况来看,她们还进行了一些分工,如钟如翠负责交涉,钟如琴负责点棉被,钟如九则负责摄像。

技术:相机、手机、汽油等,相机主要用于拍照和摄像,手机用于联络,汽油用于直接对抗。

剧目(repertoires):钟家所想到的核心的抗争剧目是邹国宏家遭强拆时未能实施成功的泼汽油、“自焚”。

认同(identities):钟家已经认定政府对钟家有不公正待遇,因此,钟如田在8月接受媒体采访时即表示“决定抗争下去”,罗志凤在邹国宏家遭强拆后表示,要是这么欺负钟家,她只能一死。

尽管钟家已经准备好了抗争的基本条件,但并不意味着抗争行为一定会发生,至少并不意味着突发情况一定会在9月10日上午发生。宜黄事件的发生有极大的偶然性,在一定程度上,钟家和宜黄县政府都没有预料到当天会发生“自焚”事件。首先,宜黄县政府的确没有做好强拆的准备,不仅人员还未组织到现场(拆邹国宏家有185人的队伍,而当天的现场工作人员显然没这么多),技术条件也还没到位(现场没有工程机械设备),更重要的是,县政府未必真的下定决心对钟家采取强拆措施。其次,在钟家已经做好充分准备的情况下,政府工作人员实际上无法控制当天的局面。

那么,为何“自焚”事件却真真切切地发生了呢?内在的逻辑在于“偶然性通过机制的相互交叉在事先不能预料的地方发生”(麦克亚当、蒂利,2006:399),这一未曾预料的情况之所以发生,是与钟家一系列创新性的复合行动密切相关的。第一,抗争表演是地方性的,所使用的道具是就地取材的。钟家在事后回应,家里储藏了几桶汽油是因为其父钟家诚生前患有肺病,买了汽油用于发电以保证呼吸机24小时运转,而且,加油站就在钟家隔壁,取材方便;还有,钟如琴使用的焚烧物——棉被等——更是家家必备的生活用品;此外,带有录音功能的手机也已经相当普及。第二,抗争表演是有策略性(行动的回合性)特点的。政府工作人员入户“搜查汽油”时气势汹汹的态度,诱发了钟家策略性地采取攻击行为,如钟如琴用汽油浇烧棉被逼迫工作人员退出钟家,叶忠诚和罗志凤在屋顶以烧房子示威都是这一表现。

但是,宜黄县政府面对钟家抗争的反应却是传统的,当然也是常规的。事后有媒体指责工作人员,面对钟家的这种示威行动,应该立即撤离。可问题在于,暂且不论当天宜黄县政府是否有强拆意愿,即便是真的要执行强拆,依据强拆邹国宏家的经验,工作人员显然很自信可以控制局面。宜黄事件发生的核心问题在于“没有控制住局面”!1政府工作人员只是退出了钟家,但仍然滞留在门口,这样,钟家所采取的这些复合的抗争表演方式仍然没有得到有效回应。

1.当地官员普遍认为钟家自焚事件是个意外,是现场指挥的副县长李敏军个人能力问题,“没有控制住局面”。参见杨继斌,“宜黄官员自评拆迁自焚事件”,《南方周末》2010-10-28。

从地方性的情境来看,宜黄县政府显然不相信钟家真的会“自焚”,认为至多不过如邹国宏家一样,将其作为一种“象征性”的表演方式2。但是,对于钟家而言,这一表演是要真真切切地表达其诉求,当其诉求没有得到回应时,抗争表演就得继续下去。事情发展到这一步,无论钟家当天是否真的有自焚的本意,也无论政府工作人员是否真的准备实行强拆,在钟家的这幕抗争剧情中只剩下一种可能的结尾:自焚。

2.强拆邹国宏家时,邹家儿子媳妇也带了汽油上二楼,掏出了打火机。但消防队员爬上二楼,一扬手就把打火机弄飞了(参见王恺、吴丽玮,“江西宜黄强拆事件:一起现场直播的全国新闻”,http://news.qq.com/a/20101002/000038.htm)。一旦地方政府只是将“自焚”当做一种表演(“作秀”),那么,这种表演式抗争的压力传递机制就会被消解(参见黄振辉,2011)。

2. 围绕诉求的种种博弈从宜黄事件的“前传”来看,钟家的抗争表演方式决定了(疑似)自焚事件的必然发生。然而,毕竟抗争表演只是抗争者提出要求(claim making)的方式,如果钟家的要求得到了有效的回应,拆迁“自焚”事件仍是可以避免的。那么,钟家的要求到底是什么,其要求为什么得不到宜黄县政府的有效回应?钟家的要求比较正式地表达反映在以下两个公开的场合中,一是事件发生前钟如田在接受媒体采访时的陈述,二是事件发生后钟家兄妹的回应。综合而言,钟家的核心要求是在拆迁补偿中要和邻居(主要指加油站)获得同样的待遇,具体而言就是“补偿同等价值的房子或地段”。1这一要求在宜黄县政府的理解中被具体化为以下三点2:(1)在自家原址自拆自建;(2)如不能在原址自建,就要在规划的商业街中置换四块总计480平方米可用作店面房的商业用地,并准许他们自建和办理好相关建设手续,其房屋价值及装修等按市场价格另行补偿;(3)如不能满足上述要求,必须补偿300万元作为安置费,否则,拒不接受拆迁。

1.见大江网2010年8月16日的报道,“抚州宜黄县政府被指违规拆迁安置条件未谈成先断了电”,http://view.news.qq.com/a/20100913/000003.htm。另见陈宁一,“江西宜黄钉子户回应官方关于烧伤事件说法”,《新京报》2010-09-13。

2.宜黄县政府,“关于‘宜黄县一拆迁对象泼汽油不慎烧伤’的事实情况”,宜黄县政府网站http://www.jxyh.gov.cn,此情况说明在公布几天后撤下。

这与县政府的拆迁补偿标准相距甚远,县政府提出的条件主要有两条:一是货币补偿,钟家房产折算成货币补偿是414 612元;二是房屋产权调换,在钟家相隔60米左右的地方进行房屋置换。此外,为钟家批建三户宅基地供其建房,并将钟家13人全部纳入低保。这些条件在宜黄县政府看来已经是“史无前例”的了,且在全省范围内也是比较高的。

钟如奎在9月16日接受凤凰卫视《社会能见度》节目采访时明确否认了宜黄县政府所具体化的第三条,对第一、二条则模棱两可。这恰恰说明了导致事件升级的一个关键原因:钟家尽管进行了持续的抗争表演,但宜黄县政府自始至终没有准确地理解钟家的确切要求,因此也就妄谈做出准确的回应了。宜黄县政府对钟家要求的“不理解”还体现在更深层次上,即认为钟家在具体要求背后还有抽象的诉求。8月份钟如田在接受记者采访时即表示,对于政府提出的方案,感觉“被骗”,“暗箱操作的手法和赔偿方案让他[钟家]实在无法忍受”,只要求政府能平等地对待,“相信法律是公正的”。3钟家表面上要求的是理想的拆迁补偿,实质却是“平等”和“公正”对待!很显然,宜黄县政府对钟家的过分要求无法做出回应。

3.见大江网2010年8月16日的报道,“抚州宜黄县政府被指违规拆迁安置条件未谈成先断了电”,http://view.news.qq.com/a/20100913/000003.htm。

另一方面,这还与地方政府的官僚运作方式有关。9月10日之前,宜黄县政府始终采取“拖”的策略1,对钟家的抗争表演予以冷处理,试图使钟家回到政府设定的谈判渠道上来。但是,这种策略只适用于部分有节制的斗争(比如上访),而钟家采取的是逾越界限的斗争,“拖”对于钟家而言无异于“冷暴力”,以至于钟如田在8月份接受记者采访时即表示:由于政府方面没有诚意,决定抗争下去。

1. “拖”的策略一方面与官僚制的惰性有关,另一方面也是地方政府通常面对农民“闹”、“缠”等抗争行为的应对方式。这种方式对于应对那些有节制的斗争——采取政府允许的抗争方式,主要指个体上访,有明显的效果,但对于逾越界限的斗争——诸如组织化程度较高的集体上访,或如钟家这种激烈的钉子户抗争行为而言,则无异于放任抗争行为升级。关于农民上访与地方政府行为的关系,参见应星(2002)。

当然,从行动者个体的经济理性角度看,钟家的抗争表演是失败的。钟家表达的诉求,要么只是过于抽象的道德诉求,要么又强调一些枝节性的具体的要求,而往往始终不是强调拆迁补偿这一核心诉求。比如钟家在停电后到9月10日之前,尽管采取了持续的抗争行动,但要求竟然只是恢复供电!过于激烈的抗争手段与过于具体的要求之间存在巨大的反差,这或许可以理解为钟家的一种策略,通过“隐喻”的方式向宜黄县政府表达其真正诉求。可问题在于,这一“隐喻”却使宜黄县政府得出了错误的信号:钟家是在狮子大开口。

3. 宜黄事件前期的启示:诉求表达链与内在机制从某种程度上说,宜黄9·10事件的发生是钟家的诉求没有得到有效回应的必然结果。因此,不能简单地将责任归于宜黄县政府和钟家任何一方,而是这一过程中“提出要求”的内在机制之作用的结果。其作用体现在以下三个方面:

抗争剧目(contentious repertoires)抗争表演指的是“一些相对为人们所熟悉的、标准化的方式——运用这些方式,一群政治行动者向另一群政治行动者提出集体性要求”。而抗争剧目则是指“为某些政治行动者内部当时所知晓且可用的一些抗争表演”(蒂利、塔罗,2010:18)。在钟家抗争表演的核心剧目中,主要的还是一些常规形式,这导致了宜黄县政府的应对方式也较为常规(主要是“拖”)。但是,钟家所采取的做法中也包含了一些变异的(或可认为是出人意料的)策略,比如,上访过程中吸引记者随同等。但是,被钟家想像为“应当”起作用的一系列“象征”性的诉求行动,竟然没有得到其期望中宜黄县政府的相应反应。在此情况下,诉求表达链的内在机制促使钟家不得不继续表演下去,并且,还得是比此前的剧目更有分量的表演,由此,他们想到了更为激烈的抗争剧目,邻居邹国宏家遭强拆时未成功实施的抗争表演手段,以及自唐福珍案以来,甚至自更早的“重庆最牛钉子户”以来媒体的参与及报道,为钟家决意选择一种在他们看来似乎“最有分量”的抗争剧目——自焚,提供了心理准备。

有节制的抗争和逾越界限的抗争(contained and transgressive content)有节制的抗争指抗争是在“政权所规定或容许提出要求的形式中”进行的,而逾越界限的抗争是指“那种越过了制度性的界限而进入到被禁止的或未知地带的抗争”(蒂利、塔罗,2010:76)。事实上,大多数抗争事件在开始时都是作为有节制的抗争事件出现的,只不过到了最后才演化成更大范围的逾越界限的抗争,宜黄事件也不例外。钟家的抗争过程具有明显的从有节制的斗争向逾越界限的斗争转变的特点,尤其是在9月10日上午,通过创新性的复合行动,一场屋顶示威及焚烧棉被行动演变成为“自焚”。1由于钟家采取了逾越界限的行动,使得其利益表达并没有被地方政府准确理解,这也就决定了钟家的抗争表演朝向适得其反的方向渐行渐远。

1.屋顶示威和焚烧易燃物都是钉子户抗争的传统方式,如“重庆最牛钉子户”事件中拆迁户在楼顶上挥舞旗帜抗议,唐福珍事件中唐福珍以焚烧燃烧瓶进行抗争。钟家所采取的行动方式的特殊之处在于,因为有足够的人员,使他们有人力资源将两种方式结合起来创新性地进行“复合”式表达,即楼顶示威和焚烧易燃物同时进行,且楼顶示威采用的方法不是挥舞旗帜这一相对温和的方式,而是泼洒汽油焚烧房子这一极端方式。

政府 抗争政治场域下的政府有特定的内涵,主要是指“位于某一特定地域内的某一组织,控制了主要的集中化强制手段并且在某些方面行使着超越所有其他组织的优先权”(蒂利、塔罗,2010:248)。如果说钟家的抗争表演主要是一种利益表达的话,那么,宜黄县政府显然具有“厂商”性质,它需要和钟家进行讨价还价。但是,一旦进入抗争的场域,尤其是一方采取了逾越界限的斗争手段,地方政府的角色就不再仅仅是“厂商”,还得复显其组织的官僚性本色以及作为一种暴力专家(violent specialist)的特性。作为官僚体制的一部分,面对钟家的上访行为,宜黄县政府很自然地采取了“拖”的战术,表现出对钟家抗争表演的漠然。作为一个垄断了暴力的专门机构,宜黄县政府必定不会允许钟家采取逾越界限的斗争手段,因而必须要采取“检查汽油”的行动,以体现其在应对当事人有疑似“自焚”行为方面的能力。

然而,一方面,钟家进一步逾越界限的抗争剧目已经准备就绪,另一方面地方政府的行为逻辑却一如既往,这样,钟家为达到目标所采取的表演手段由于诉求表达链的惯性未能在最后被有效刹住,宜黄事件的导火索终于在9月10日上午被点燃了。不过,就该事件的整个发展过程而言,在某种程度上,这一导火索的引爆还只是钟家抗争表演的开始,而非结束。因为,钟家的诉求即便是在“9·10”事件之后仍是不明确的,这也导致了当天的“真相”成了多方议论的主题,钟家远处的那个相机,现场留下的录音,以及抗争表演留下的痕迹,为媒体不断“拷问”真相提供了种种端绪。钟家的抗争表演虽然未能成功地达到表达其原本诉求的目标,却成功地获得了媒体和民众的关注,从而“意图之外”地使宜黄事件演变成为网络群体性事件,乃至发展成为一场争取民权的社会运动。

三、媒体如何拷问真相令人困惑的是,尽管媒体对宜黄事件的报道铺天盖地,但是,9月10日上午在钟家具体发生了什么,至今仍然是个谜。有些疑问关涉事件的性质,涉及宜黄事件中各方的责任认定,核心问题有两点:第一,政府到底有没有强拆(意愿)?宜黄县政府称,政府工作人员是在做“政策法规解释和思想教育工作”;而钟家和媒体的公开说法是,浩大的工作队、“工程机械都开来了”,政府显然是要强拆。第二,钟家到底是不是自焚?宜黄县政府称,钟家是“不慎烧伤”,不存在自焚本意;媒体则反驳,“在浑身洒满汽油的情况下还去点房子、点衣服,即便这不叫自焚,也够极端了”。有些则是枝节性的问题,不过,这些问题本身看似不重要,但某种程度上却导致了事件的升级。这主要也有两点:第一,在场的县政府工作人员到底有多少?在宜黄县政府的公开说明中没有提及人数,钟家的说法也极为模糊,且前后不一致,媒体的报道数字则从二三十人到一两百人不等。第二,钟家有人受伤后,政府工作人员到底参与救援没有?媒体一开始的报道几乎都强调政府工作人员无人参与救援;钟家也说没有政府工作人员参与救援。但宜黄县政府却称:“现场工作人员迅速冲上前,用草皮和泥土把她身上的火扑灭。随后,工作人员迅速将伤者送往医院救治。”1

1.宜黄县政府的说法主要来自9月12日在宜黄县政府网站(http://www.jxyh.gov.cn/)发布的《关于“宜黄县一拆迁对象泼汽油不慎烧伤”的事实情况》,而媒体和钟家的说法则取自腾讯9月13日《今日话题》的专题报道,“拷问宜黄拆迁户自焚事件”,http://view.news.qq.com/zt2010/fzzf/bak.htm。

更具戏剧性的是,一些事后被证伪的细节,媒体在报道时却被刻意放大,客观上对事件的升级起了推波助澜的作用。比如,《南方都市报》9月12日的报道配了一幅某人裹着一床烧着的棉被从楼上掉下的图片,文字说明却是“钟如琴像个火球一样从楼上跳了下来”,当天其他媒体的报道也基本上采用了同样的图片及文字说明2。尽管这张图片及文字说明第二天即被改正过来,3但一些媒体的报道仍“固执”地采用此图片4。再如,同样是在《南方都市报》9月15日的一篇广为传播的报道中,里面截取了一句工作人员的话,“你们今天不拆,明天怎么死的都不知道”5,而这句话事后被网友证明是宜黄当地方言“你们今天不拆,就躲得了吗”的误译,而这一错误却被媒体所忽略,一直没有得到修正。

2.见谭人玮,“江西宜黄拆迁引发三人自焚”,《南方都市报》2010-9-12;周至美,“江西宜黄县拆迁起冲突3人疑自焚重伤入院”,《潇湘晨报》2010-9-12;时雨,“江西宜黄否认钉子户3人自焚称均系其不慎误伤”,大江网2010-9-12,http://view.news.qq.com/a/20100913/000002.htm。

3.见谭人玮,“江西宜黄:三人并非有意自焚”,《南方都市报》2010-9-13。

4.比如,在《新京报》9月13日的报道“江西宜黄钉子户回应官方关于烧伤事件说法”中,这张图片仍被采用,文字说明仍是“二楼上一人身上起火后,跳到一楼空地上”;9月14日人民网的报道“江西拆迁自焚者录音公布家属不接受‘误伤说’”,《华西都市报》的报道“宜黄官方否认3名伤者自焚均为‘泼洒汽油不慎烧伤’”等都采用了这张图片,但没有任何文字说明。最典型的是腾讯《今日话题》栏目的做法,其制作的专题的链接文章,仍然是未经修改的误报的那几篇图片文章。而雅虎在事件发生一个月后也即10月12日的“宜黄事件该如何收场”的专题报道,首页上赫然地出现的还是这张图片,文字说明仍然是“在罗叶自焚两分钟后,二楼钟如琴突然火球般跳下来”!

5.张国栋,“燃烧的真相——江西宜黄拆迁‘自焚’惨剧再调查”,《南方都市报》2010-9-15。

有些“真相”,尤其是涉及当事人的意愿问题,媒体是难以认定的,宜黄县政府有无强拆的意愿、钟家有无自焚意愿,其实只有他们自己清楚。有些细节则是很容易被证明的,但媒体却有意模糊,或片面夸张报道,种种因素的纠结进一步导致了事件真相的模糊性。在某种程度上,正是“真相”本身的模糊性,为媒体“逼视”宜黄事件提供了可能,从而先入为主地认为一定是地方政府强拆导致了钟家被迫自焚抗争1。腾讯2010年9月13日《今日话题》栏目的做法最为典型,在那期名为“拷问抚州拆迁户‘自焚事件’”的专题中,在列举了一个“无可争议”的事实后,提出了六大疑问(或可称之为“拷问”),每个疑问可以说都令当地政策难以回答。

1.关于媒介逼视与公共事件的关系,参见李钰(2007)。

无可争议的事实:钟家拥有房屋的合法产权

疑问一:拆迁到底是为了修建客运站还是经济开发区

疑问二:县房管局的“强制拆迁公告”连“拆迁条例”都违背

疑问三:强制拆迁不成,就可以强制停电吗

疑问四:宜黄县政府给钟家提出的补偿公平合理吗

疑问五:9月10日,钟家到底有没有遭遇强拆

疑问六:三人到底是否是自焚,拆迁人员到底有无参与救助

前四个问题涉及到拆迁制度。抚州市在9月20日给新华社的“宜黄县9·10拆迁事件情况”的通报中,再次确认宜黄事件“全程合法合规”2,换言之,即便宜黄县政府当天真的执行了强拆,也并无违规之处。对这些疑问的唯一解释只能是,拆迁政策本身存在张力和模糊性,即基于对拆迁制度的不同解读,在地方政府看来是合法合规的行为,在媒体看来是值得追究的事情3。后两个问题则涉及当事人意愿问题,某种程度上只能由当事者自己来回答,媒体和公众只能通过寻找一些证据来推测。

2.见刘敏等,“江西再回应宜黄事件:全程合法合规”,http://news.163.com/10/0920/18/6H1VS02K00014JB5.html。

3.实际上,除了拆迁制度,宜黄事件涉及的很多制度如上访制度,官员问责制度,都有内在的张力和模糊性,这也为地方政府的行为留下很大的弹性空间,也即“变通”的根据。这本身也是宜黄事件中媒体聚焦的话题之一,此处按下不表,下文将有分析。

细节如此重要!重要得让“真相”本身失去了意义,取而代之的是细节对“真相”的不断“拷问”。可问题的关键在于,这一“拷问”只能通过媒体来进行。从这一意义上说,媒体的报道角度决定了宜黄事件中地方政府及钟家在抗争过程中的地位。从主要纸质媒体和门户网站的报道尺度,以及对宜黄县政府明显不利之细节的披露,甚至是有意无意的误报来看,媒体站在钟家的立场进行报道是毋庸置疑的。

媒体鲜明的报道立场和对9月10日“自焚”场景的悲情渲染,为宜黄事件进一步发展创造了一系列条件,从而为其演变成一场抗争政治奠定了必不可少的基础,由此使这一原本只是一个钉子户的个体抗争发展成为影响巨大的网络群体性事件。纵观整个过程,其中不妨可以归纳出以下几个重要的机制:

界限激活(boundary activation) 界限激活是指将两个政治行动者彼此使“我们-他们之别”明显增加(蒂利、塔罗,2010:266)的机制。很显然,宜黄事件中的主要行动者是作为拆迁户的钟家,以及作为拆迁人的宜黄县政府,在媒体介入之前,他们仅仅是常规政治中治理者与被治理者的关系,在此之外,媒体和普通公众与这一事件没有多大关系。但是,当媒体不断地渲染钟家的无奈及政府的强势时,钟家自然而然地从拆迁户转化为“弱势群体”,而强势的宜黄县政府则成为暴力、冷血的代名词1,官/民对立的边界被激活了。这种激活造成了两个效果,一是成功地将钟家界定为弱势群体这一政治行动者,将关注这一事件的普通民众划入与“官”对立的“民”的一边,由此建构了“我们”和“他们”的界限;二是塑造了抗争互动的各种主体,钟家为挑战者,政府是对手,普通公众是利害相关的第三方,媒体成了居间联络者。

1.最早的一篇深度报道文章是9月15日《南方都市报》记者张国栋采写的“燃烧的真相”。在这篇文章中,不仅将“你们今天不拆,明天怎么死的都不知道”这一细节突出,而且还继续强调当天政府有上百人的拆迁队伍,还有消防车和挖掘机(但宜黄县政府早在12日的说明中就特别强调“现场无任何机械设备”,后来网友进一步考证,挖掘机在几里路之外——跟拆迁有关系吗?),甚至把一个月前邹国宏家遭强拆的情景也写出来,当然也是突出185人的政府拆迁队伍之强大。而之前几天的媒体已经有大量类似“江西抚州强拆致3人自焚现场警察拒绝救援”之类的报道(见http://view.news.qq.com/a/20100913/000004.htm),从而当地政府之“冷血”的印象被得到了强化。而同样在《南方都市报》的那篇报道中,描写了钟家作为边缘家庭的奋斗史,并配发了钟如琴烧伤前的一张生活照,以示钟家的弱势与无奈。类似的对比手法,几乎出现在宜黄事件中的许多深度报道中,此处不一一列举。

居间联络(brokerage) 居间联络指“两个或者更多目前互不关联的社会地点,经过某一在它们彼此之间的关系以及/或它们与另一地点之间的关系中起媒介作用的单元而联系起来”(麦克亚当、塔罗、蒂利2006:141)。在宜黄事件的发展过程中,媒体不是钟家与政府之间的居间调停人,而是钟家与普通公众之间的居间联络人。媒体不仅将不同地点、不同时期的拆迁“自焚”事件联系起来1,还将民众维权的新观念与对弱势群体的同情心联系起来,从而使钟家抗争的意义得以更广泛地传播。更重要的是,媒体还成为公众与钉子户协同行动的重要桥梁。

1.如腾讯9月13日的《今日话题》“拷问抚州拆迁户‘自焚事件’”的专题报道中,开篇即写道:“从四川成都的唐福珍开始,江苏东海、盐城,北京海淀,山东胶州,福建泉州,黑龙江东宁先后发生拆迁户自焚……”,将近年来一系列的钉子户抗争事件联系起来。

动员(mobilization) 动员指的是政治行动者用以提出要求的可用资源的增加;相应地,遣散(demobilization)是指可用资源的减少(蒂利、塔罗,2010:266)。媒体进行居间联络的过程也是一个资源动员(resource mobilization)的过程,通过使钟家与媒体、公众进行联盟,事实上为抗争者钟家提供了资源,这种动员机制不仅使钟家获取了“外面的规则”,还获得了新的抗争技术(如微博)以及律师的法律援助,这些资源直接改变了钉子户的抗争行为,使钟家的抗争态度更为坚决,所采用的抗争行为也更趋专业化。2

2.中新网的一篇报道写道:9月11日之后,钟家在获得各路媒体的关注之后,“本来是极怕事的外来户钟家,转变成了极其强硬”(参见王恺、吴丽玮.“江西宜黄强拆事件:一起现场直播的全国新闻”.http://news.qq.com/a/20101002/000038.htm)。

一旦具备了这些条件,钟家就从钉子户的独自抗争变成具有广大同盟的集体行动,钟家的诉求就从单纯的利益诉求变成了具有公共性和政治性的要求,当然,政府也从常规的治理者转化为抗争对象。

由此,对宜黄事件“真相”的意义本身的追究或许已经不怎么重要了,重要的是媒体对“真相”的不断“拷问”及其如何塑造一种新的抗争政治空间的作为。

四、宜黄事件是怎么升级的从历次的拆迁事件来看,“自焚”几乎都是钉子户的最后一道剧目,而媒体一般也只停留在舆论批判上,原因在于大部分钉子户和地方政府很快就会在舆论批判下从外压模式转向协商模式,或者启动司法渠道3。宜黄县政府显然也期待这种结果的出现,为此,县政府专门成立了医疗救治工作小组,并派专人日夜陪护,帮助家属解决实际困难。不过,钟家显然不满意,9月11日开始,媒体主动联系钟家,这让钟家下定决心继续抗争到底。

3.钟家是通过抗争将其利益诉求“问题化”,成为地方政府不得不关注的社会稳定问题;而媒体显然进一步将宜黄事件“问题化”,希望使各种制度变革(如拆迁制度)进入各级政府的议程设置。钟家和媒体采用的都是外压模式,并没有给协商模式留多少空间。关于抗争的“问题化”和公共政策的议程设置模式,参见应星、晋军(2000)以及王绍光(2008)。

媒体关注宜黄事件给宜黄县政府造成了一种两难的境地,使压力模式转向协商模式存在着巨大障碍。一方面,一旦有媒体介入,宜黄事件将不可避免地演变成为公共政治,这意味着宜黄县政府增加了新的挑战者;另一方面,钟家的要求实际上并无可能通过媒体来表达,或者说,媒体“拷问”真相的目的并不在于进一步澄清钟家的要求,这就意味着宜黄事件的最终解决仍然要回归到协商的渠道。

面对这种情况,宜黄县政府在9月12日发布了“9·10”事件的情况说明,试图通过公布事实真相来减少媒体介入的可能性,同时,试图通过对事件的及时定性,以期掌握事件处理的主动权。从逻辑上看,地方政府的反应不能说不及时,也不能说不对。不过,宜黄县政府没有意识到的是:第一,上级部门显然并不希望过早介入宜黄事件的处理过程之中,这样仅仅依靠宜黄县政府的危机处理能力本身,显然无法左右大规模的媒体报道。宜黄县政府在各路记者的挑战下,几乎毫无招架之力。1第二,宜黄县政府显然没有充分意识到,与以往的拆迁自焚事件不同的是,介入宜黄事件报道中的媒体已经不满足于仅仅扮演动员和居间联络的角色,还开始扮演抗争专家(contentious specialist)的角色,这让钟家有了更加明确的抗争目标,有了更为娴熟的抗争手段,进一步鼓励了钟家延续逾越界限的斗争方式。

1.宜黄县政府在情况说明中表示,事件发生后,县委县政府及时形成书面文字材料,分别向上级有关部门进行报告。但是,在9月17日晚抚州市委、市政府作出对宜黄事件相关责任人进行处理的决定之前,上级相关部门并没有直接介入宜黄事件的处理过程。相反,抚州市委书记在9月13日召开的维稳工作座谈会上强调,要按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则,层层落实维稳责任(参见谢焄“巩固发展社会稳定形势为赶超发展创造良好环境”,《抚州日报》2010-9-14)。

我们先来看钟家的反应。起先,钟家显然意识到了宜黄县政府情况说明的严重性,一旦按照宜黄县政府9月12日的定调,钟家不仅仍将得不到他们所要求的拆迁补偿,且将为“9·10”事件的发生负全责,这也就意味着钟家将承担事件造成的一切后果(包括经济和法律的)。为此,钟家采取了以下几项措施:

首先,与各路媒体密切合作,争取将宜黄事件扩大成为公共事件。媒体的关注本身就是对宜黄县政府的反制,因为,在上级政府反复强调维稳责任的情况下,防止事件扩大已经成为当地政府的首要任务。相应地,对于钟家而言,在与宜黄县政府的抗争过程中,媒体是此时唯一能够借助的外力。1为了进一步获得媒体的联盟,钟家姐妹甚至集体接受凤凰卫视《社会能见度》邀请,到北京录制节目,这也为媒体后来报道的那场“机场围堵”事件创造了机会。

1.这种抗争经验既来源于钟家对过去的媒体事件的学习,也来源于对抗争过程的切身感受。自从媒体大规模介入宜黄事件后,地方政府的困境已经非常明显地传达给了钟家,宜黄县政府虽然发布了措辞强硬的情况说明,但私下与钟家的接触却是有柔性的,比如,县主要领导主动去医院看望伤员,垫付医疗费,甚至还主动询问钟家是否有困难等。钟家很清楚,这并非钟家抗争的结果,而是媒体介入的结果。

其次,寻求法律援助。寻求法律援助并非要走司法渠道,而是将之作为一种抗争手段,这对于改变宜黄县政府对宜黄事件的定性至关重要。钟家兄弟钟如奎、钟如田在9月15日赴京,并于9月16日正式委托北京市才良律师事务所代理拆迁纠纷,9月18日律师正式前往江西展开工作。律师的介入为钟家开辟了新的抗争空间,也让地方政府又增加了一个新的挑战者,由此,宜黄县政府和抚州市政府更加被动。

再次,对地方政府软硬兼施。钟家寻找媒体和律师的介入,对地方政府而言,显然是一种更为强硬的姿态。但是,钟家并没有关闭与地方政府的协商大门,在与地方政府接触的过程中,采取了一种更为柔软的姿态,试图将事件的责任归结为个别官员(而非宜黄县政府)的失责,钟家曾经不惜跪在县领导的面前要求处理当日带队的副县长李敏军,钟家甚至在此后的媒体采访中仍表示要这些人负刑事责任,但从未公开要求地方政府负责。2

2.见“宜黄拆迁当事人:房子是我们的全部”,腾讯《深度对话》第七十七期“对话钟如九”(http://news.qq.com/zt/2008/dialog/zrj.htm)。

我们再来看媒体的反应。媒体的行为在宜黄事件发生的几天内发生了巨大转变,简而言之,媒体已经从报道者转变成参与者,从一个抗争政治中的居间联络和大众动员的角色转变成为抗争专家。媒体显然很清楚,仅仅依靠大众动员,宜黄事件将如之前的唐福珍事件一样,尽管获得了几乎所有网民的支持,但将很快遣散,抗争目标也无法很快实现。1只有让钟家的抗争表演不断延续、创新,才有可能创造出新的抗争空间,也才有可能真正实现其目标。可以说,宜黄事件之所以在“自焚”事件后仍高潮迭起,与媒体的专业指导密切相关。这种专业化影响大致体现在以下几个方面。

1.如果撇开钟家的具体抗争行为,只关注媒体和公众的反应,则可以说宜黄事件属于一种“共意性运动”,很难充当社会变迁的工具(参见史华慈、保罗,2002)。

第一,凝聚气场。钟家在抗争之始就凝聚了强烈的怨气,这股气也是支撑其持续抗争并最终“自焚”的原动力。但是,钟家的怨气一开始并没有传递给公众,只有在媒体不断渲染制造道德震撼的效应后,才能在公众(主要是网民)中凝聚起一股气场,从而得以使钟家的个人之“气”转化为公众的集体“气场”,这种转化意味着宜黄事件从钉子户的抗争行为上升为群体性事件。2媒体在凝聚“气场”的过程中将媒介技术发挥到了极致,这主要体现在以下几个方面:(1)如上文已分析的,报道中采用大量具有强烈冲击力的标题,以凸显地方政府的强势与钟家的弱势之间的强烈反差;(2)采用大量具有视觉震撼力的照片,推动事件的发展,先是采用疑似钟如琴从二楼跳下的“火球”照片,再是展示钟家姐妹在“机场围堵”之后疲惫神情的照片,还有钟如九在“抢尸”事件后被宜黄县政府工作人员带回宜黄过程中趴在大巴车玻璃上哭天泣地的图片,最后是钟如九与烧伤后坐在轮椅上的钟如琴的合影照片。每一幅图片都极大地唤起了公众对钟家的同情心及对当地政府的愤怒,从而推动事件的发展;(3)援用一些艺术元素,使宜黄事件更具戏剧化,从而将公众五味杂陈的心情凝聚于此。最典型的是“机场围堵”事件,进行微博直播的凤凰周刊记者邓飞在事后回忆,他刻意将话题变得轻松,从而更具围观性3。后来,借用了评书艺术方法论及此事的凤凰卫视《文涛拍案》栏目,在2010年9月26日对宜黄事件进行了解说,主持人窦文涛在谈到宜黄县政府的作为时极尽讽刺之能事,对钟家则表达了同情之心。

2.关于“气”与抗争政治的关系,参见应星(2011)。

3.见邓飞,“记者总结微博推动宜黄拆迁自焚成为公共事件全程”,《时代周报》2010-10-14。

第二,创新抗争表演(innovations in performance)。宜黄事件在钉子户的抗争史上注定是个标杆,原因在于它创新了一系列的抗争表演,使钉子户与地方政府的博弈被演绎得淋漓尽致,而造成这一结果的关键,是媒体作为抗争专家在其中发挥了重要作用。媒体在这一过程中身兼数职,既是抗争剧目的编剧,又是抗争表演的导演,还是前台的布景、道具和摄影。具体体现为:(1)设计抗争剧目。“机场围堵”事件中“保持通话”剧目,是众多媒体记者与钟家联合表演的结果。当天的关键记者邓飞“不但关注事件的真相,也注意事件的表达。在机场围绕走与留的攻防中,对于县委书记邱建国守在女厕所外的情景,被报道者邓飞不失时机地予以了强调,给报道涂抹上一丝“黑色幽默”1。邓飞本人也直言,两个女孩被一群官员关在厕所里,很有戏剧性,“我作为记者很清楚找到什么样的点,要找出价值”。2(2)提供新的抗争技术。16日晚,钟如九在记者的建议下开通了微博,这为钟家18日“直播”“抢尸事件”埋下了伏笔。微博作为“自媒体”,具有将个体化修辞融入大众传媒中从而产生更大的传播和动员效应(罗锋,2007)的功能。(3)鼓励钟家自主创新剧目。比如,18日上午,钟家姐妹在南昌被宜黄县政府工作人员带回宜黄的过程中,在南昌街头上演了一场猫捉老鼠的游戏,南方都市报的记者周鹏拍下了其中的一段视频,钟如九趴在大巴车玻璃窗上的照片在此后的媒体报道中得到广泛传播。

1.见《南家人物周刊》编辑部,“年度人物——微博客”,《南方人物周刊》2010年第45期。

2.见中青在线嘉宾访谈,“宜黄强拆自焚事件当事人谈微博维权”,http://fangtan.cyol.com/content/2010-12/27/content_4035194.htm。

第三,指明抗争目标。钟家的抗争目标其实很明确,即在“自焚”事件发生前,目标是获得满意的拆迁补偿(只是其具体的要求并没有表达清楚),在事件发生后,目标则转变成为要求县政府对事件负责,处理相关责任人,并担负钟家损失,如果仅仅如此,媒体和公众显然很难成为钟家的联盟。媒体有新的抗争目标指向,这一目标是通过评论和专家访谈来实现的。归纳起来,主要有以下几点:(1)推动拆迁制度的改革。媒体关注宜黄事件,一开始就指向拆迁尤其是强拆制度,这也是一些报道或评论为什么要将宜黄事件与之前的强拆自焚事件相联系的原因。在某种程度上,宜黄事件的发生本来就与成都唐福珍事件后国务院启动新拆迁条例的修订工作相关,这也恰恰是一些媒体在报道或评论中采用诸如“自焚事件能否催生‘征收条例’”,“宜黄自焚事件与新《拆迁条例》的期待”3这样的标题的背景。此外,律师的介入,也对宜黄县政府的拆迁行为的合法性予以了强烈质疑。1(2)完善官员问责制度。宜黄事件中相关责任人,尤其是一把手受到处理,表面上看这似乎是对钟家要求的回应,但是,实际上这更可以看作是媒体施加压力的结果。这种压力直到宜黄地方官员受到处理之后仍然保持着,以至于尽管在官方调查结论仍认为地方政府行为合规合法的情况下,媒体再次对宜黄县政府狂轰滥炸,指责当地政府的权力滥用导致人民权益被忽视,呼吁“要让行政首长为政府不守法担全责”,指出“宜黄事件问责不能不明不白”。2(3)批判维稳政策。一些非官方的媒体对宜黄事件发生后的一系列戏剧化抗争表演的报道,一个主要的着眼点还在于批判维稳政策,而官方媒体则明确指出“围堵无助化解矛盾”。

3.见“自焚事件能否催生‘征收条例’”,《新京报》2010-9-20;“宜黄自焚事件与新《拆迁条例》的期待”,《上海商报》2010-9-20。

1.见李峯,“宜黄钟家律师质疑官方‘调查结果’:违法‘比比皆是’”,中国时刻,http://www.s1979.com/a/news/china/2010/0921/64916.shtml;孙学友,“宜黄拆迁事件的背后”,《时代商报》2010-9-22。

2.见“三大官媒齐评宜黄拆迁自焚案:不能把民众当对手”,http://news.sohu.com/20100921/n275190222.shtml;“要让行政首长为政府不守法担全责”,《现代快报》2010-9-21;刘方志,“北大教授王锡梓:宜黄事件问责不能不明不白”,《现代快报》2010-9-21。

钟家和媒体的反应显然有各自的逻辑,但是,在使宜黄事件演化成为公共事件方面,钟家和媒体的意图之间是存在交集的:钟家只有依靠媒体的公共批判,才能扭转在宜黄县政府面前的弱势地位,才能达到使地方政府负责的目的;媒体也只有让钟家继续抗争表演,才能进一步挖掘事件的内涵,尤其是深化成都唐福珍事件所开启的关于拆迁制度及官员问责制度的改革。由此,钟家与媒体一起,联袂创新了抗争表演。

正是在这样一种彼此默契的配合下,宜黄事件终于发酵成为持续时间长,规模巨大,影响甚广的公共事件,其效果体现在以下两个方面:

极化(polarization) 极化是指“在斗争事件中,提出要求者之间在政治和社会空间上的扩大,同时还指先前态度暧昧的或者态度温和的[当事人或相关者]向着这个极端或者那个极端或者两个极端移动或转移”(麦克亚当、塔罗、蒂利2006:413)。一系列逾越界限的斗争,使钟家的行为在媒体的眼中具有了更深的内涵,钟家已经不仅仅是只求保护自己权利的公民,还是代表弱势群体的英雄,当然,更是推动一系列制度变革的先锋。1在这一过程中,原来仅仅是一个报道者(尽管报道立场并不中立)的媒体直接参与到事件之中,使得钟家和媒体的抗争态度更为明确,甚至官方媒体也加入到声讨地方政府的阵营中。这种状况使得当地政府相当被动,他们找不到温和且能居间调停的空间,甚至宜黄县政府还明显地感觉到媒体在背后为钟家的行动出谋划策,所以,在钟家提出不信任宜黄县政府,希望媒体介入双方谈判过程时,宜黄县政府也不信任媒体,明确拒绝媒体参与政府与钟家9月17日的谈判,2这又间接导致了9月18日的“抢尸”、“软禁”事件。不过,钟家的抗争和媒体的一边倒,也激起了部分网民和当地干部反弹,先是在网络上出现了为宜黄县政府辩护的帖子,后是“慧昌”的公开辩护。然而这种反弹并没有得到多少回响,相反却又引来了媒体新一轮的一边倒式的批判。

1.宜黄事件后,大量拆迁户和钉子户成为钟如九微博的粉丝,钟如九在事后一次访谈中认为,其微博为维护这些人的权益起到了效果,邓飞在同一次访谈中甚至希望这些人团结在一起成为一个压力集团,一个社会组织。见中青在线嘉宾访谈,“宜黄强拆自焚事件当事人谈微博维权”,http://fangtan.cyol.com/content/2010-12/27/content_4035194.htm。

2.见王恺、吴丽玮,“江西宜黄强拆事件:一起现场直播的全国新闻”,http://news.qq.com/a/20101002/000038.htm。

规模转变(scale shift) “规模转变是指在政治行动者的数量和/或协同提出要求的范围方面增加或减少”(蒂利、塔罗,2010:268)。在宜黄事件不断极化的同时,也产生了规模上移(upward scale shift),由于涉及事件人数的增多及事件级别的提高,导致了斗争规模的扩大。钟家的抗争扩散(diffusion)效应为宜黄县有类似遭遇的拆迁户和钉子户带来了重新申诉的机会,当地综合厂的老上访户及同为钉子户的邹国宏家,都出现在媒体报道中,邹国宏在宜黄事件后很快就获得了其想要的拆迁补偿。3当然,本来与宜黄县政府没有多少关系的普通公众、专家、律师和记者,因为媒体的居间联络,提出了处理责任官员及改革相关制度的共同要求。最终,宜黄事件这一地方化的行动,演化成为复杂的全国性运动。

3.见张国栋,“燃烧的真相——江西宜黄拆迁‘自焚’惨剧再调查”,《南方都市报》2010-9-15。

与之前的拆迁自焚事件相比,宜黄事件的特殊之处在于,“自焚”本身制造了更大的抗争空间,钟家的一系列颇为极端的抗争表演,在媒体和公众的关注下,为事件朝向极化和规模上移的方向发展准备了必要的铺垫,以至于最终使宜黄事件发酵成为一场轰轰烈烈的运动。不过,宜黄事件之所以会沿着极化和规模上移这两个方向转变,而非相反,除了钟家持续逾越界限的抗争表演以外,另一方的作为也是值得考察的。

五、宜黄县政府的困境面对钟家创新一个又一个抗争表演,媒体掀起一波又一波的批判,普通公众表达一轮又一轮的愤怒时,宜黄县政府实际上没有多少回旋空间,其任何解释都会被认为是在推卸责任。显然,处于这种局面中的宜黄县政府十分无奈,尽管9月20日抚州市发给新华社的通报中认定宜黄县政府在事件中没有违法违规,但媒体普遍认为,这一结论与宜黄县政府9月12日的说明没有实质差别。1事实上,宜黄县政府的每一个饱受质疑的举动,都有其内在逻辑,不妨可以说,在某种程度上,其行政逻辑不是由当地政府及其官员所决定的,而是一种政治结构的产物,这也是媒体眼中宜黄县政府“一错再错”的深层原因。对于宜黄事件的发生和升级而言,这就是一种典型的政治机遇结构。

1.见刘敏等,“江西宜黄事件追踪:抚州‘回应’未有实质变化”,http://news.xinhuanet.com/legal/2010-09/21/c_12591951.htm。

2010年5月15日,国务院办公厅下发了《关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》,这让拆迁户钟家和邹国宏家相信当地政府不会强拆。邹国宏甚至相信,有两大法(《物权法》和《侵权责任法》)和一大国务院通知(《紧急通知》)的保护,邹家不可能被强拆。然而,邹家确确实实被强拆了,这让目睹邹家拆迁全过程的罗志凤感到疑惑:现在国家下达文件不准强拆,怎么还是强拆了?2

2.见谢海涛、刘长、刘虹桥,“江西宜黄强拆事件:三领导带百余人去做思想工作”,http://news.sohu.com/20100920/n275118643.shtml。

罗志凤的疑惑并非没有根据。因为,紧急通知有规定:“程序不合法、补偿不到位、被拆迁人居住条件未得到保障以及未制定应急预案的,一律不得实施强制拆迁。”钟家的补偿显然还没有到位,邹家的补偿也没到位,严格说来,宜黄县政府不能实施强拆。然而,问题在于,当时仍在执行的《城市房屋拆迁管理条例》明确规定:“被拆迁人或者房屋承租人在裁决规定的搬迁期限内未搬迁的,由房屋所在地的市、县人民政府责成有关部门强制拆迁,或者由房屋拆迁管理部门依法申请人民法院强制拆迁。”宜黄县政府对邹家的行动其行政依据显然是这一条,相应地,对钟家也可以依据此规定进行强拆。事实上,即便是按照《紧急通知》的要求,也并没有杜绝强拆,只是强调“要严格控制行政强制拆迁的数量,实施行政强制拆迁要严格执行相关程序,并报请上一级人民政府备案”。宜黄县政府的程序显然很完备,即便真对钟家实施了强拆,在行政和法律程序上也没有多大问题。

实际上,真正的问题在于钟家的期待与宜黄县政府的行政作为之间存在巨大的反差。造成这一反差的关键是政策及政策执行的模糊性。政策的模糊性主要体现在以下几个方面:(1)法规之间存在巨大的张力。随着《物权法》的出台及“重庆最牛钉子户”的胜利,使钉子户有了保护私人财产的强烈意识,以至于钟如九在事件过后还反问,“为什么自己的财产我们却没有发言权?”1然而,物权法对私有财产的保护条款本身有模糊之处,如何界定公共利益本身就是一项繁杂的工程;并且,物权法与拆迁条例之间也有张力,对于地方政府而言,具体地按照拆迁条例来执行要比抽象地强调保护私有财产来得实在一些。(2)法规变动过程造成的模糊性。按常理,在新法规未出台之前,按照旧法规执行是无可厚非的。但新拆迁条例出台的一个特殊背景,是促使《城市房屋拆迁管理条例》修改直接动因的2009年11月发生的成都唐福珍事件,媒体关注的焦点也一直集中在是否废除强拆上。2《紧急通知》虽然没有废除强制拆迁,但它的出台显然也是希望遏制暴力拆迁致人死亡事件的发生。针对上述背景,钟家一方面自然会将自己与唐福珍类比,另一方面,更会对《紧急通知》作出有利于自己的理解,由此也更相信只要采取极端的抗争手段,就能够制止宜黄县政府的强制行为。

1.见王剑平,“聚焦宜黄拆迁事件:国务院废除“强拆”是好消息”,《新快报》2011-2-5。

2.见lizhimin210,“唐福珍自焚对抗暴力拆迁助推拆迁条例修改”,http://yxk.cn.yahoo.com/articles/20100402/2jil.html。

同时,政策的模糊性还导致了当地政府行政行为上的模糊性。比如,在拆迁补偿的标准上,尽管拆迁户可以选择货币补偿或房产置换,但无论是货币补偿还是房产置换,其标准都有很大的调整空间。钟家自始至终耿耿于怀的是,与宜黄县政府对钟家的赔偿方案相比,其邻居的补偿标准要高得多,尤其是加油站,不仅得到了现金补偿,且还允许在马路对面自行建筑房屋;其他拆迁户也得到了不菲的补偿款。钟家显然不认可加油站作为商业用地与钟家建筑用地之间的差别,也不具体考证其余拆迁户到底得到了多少拆迁款,他们在意的是,宜黄县政府在拆迁过程中暗箱操作的手法,这让钟家觉得受到了不公的对待。

宜黄县政府并不否认暗箱操作的做法,这也从一个侧面说明宜黄县政府自认为其行为没有什么不妥之处,甚至认为这恰恰体现了地方政府行政的人性化。在回应钟家的要求时,宜黄县政府高调宣称,给钟家13个人上低保本来就是暗箱操作,言下之意是,政府给予钟家的补偿方案已经够优惠的了,“这种补偿安置在宜黄尚无先例”。从宜黄县政府的行政逻辑来看,这种做法有其合理性,尤其是在应对钉子户的时候,暗箱操作是对钉子户抗争予以各个击破的有效手法。问题是,暗箱操作要取得效果(既让拆迁户满意,又不至于导致其余拆迁户攀比),需要满足的前提条件便是“暗箱”操作,宜黄县政府显然做不到这一点。因为,拆迁户之间并非陌生人,很难保证他们之间不相互通气,况且,有些补偿标准实际上没法真正地暗箱操作,比如加油站的产权置换方案,钟家和其余拆迁户一目了然。一旦暗箱操作成为公开的秘密,则将反过来激发钉子户的机会主义行为。

应该说,政策的模糊性只为钉子户提供了不一样的解释空间,而地方政府行政的模糊性则为钉子户实现有利于自己的解释提供了机会,这便是钟家抗争的起点,也是“9·10”事件发生的根源。事实上,钟家以后的每一个抗争表演,都与钟家与当地政府对相关行为的不尽一致的解释有关,只不过抗争的领域从拆迁政策转移到了信访制度。

钟家伤者转院到南昌之后,宜黄县政府专门成立了医疗救治小组,陪同钟家人解决具体困难,同时,这些工作人员也担负着监控钟家的职责,在关键时刻将成为稳控的力量。钟家显然注意到了这一点,从一开始就躲避县政府工作人员的监控,9月15号,钟如田和钟如奎还采取措施秘密赴京。尽管没有证据表明钟家的这一举动直接触动了宜黄县政府,但可以肯定的是,县政府实际上确切地得知了钟家将前往北京的消息,因此,当第二天钟如翠和钟如九要搭乘飞机离开南昌时,宜黄县政府的几十位工作人员已经在县委书记的带领下去“截访”了。“截访”对于宜黄县政府而言,其本身就是一个很棘手的问题,因为这意味着:(1)很难确定钟家姐妹是否为赴京上访。如果是,宜黄县政府可以根据信访条例中的属地管理规定对这一“越级上访”行为采取果断措施,但如果仅仅是赴京(但不上访),则宜黄县政府控制钟家姐妹的人身自由就是非法的;(2)很难把握工作方法是否粗暴。宜黄县政府显然希望采取“思想工作”或“说服教育”的方法,因此,在整个截访过程中,并没有采取暴力行为,甚至还有点哀求似地喊着“谈一谈”。但是,当钟家姐妹坚决不谈,还躲进厕所不出来,在这种情景下,宜黄县政府自己为自己戴上“围堵”的帽子已是在所难免了。1

1.有报道指出,宜黄县的一位领导在“机场截堵”事件后感到委屈,觉得对钟家采取的措施是合理的,“自己县里的事,还不能在自己县解决?连南昌尚且无法完全控制,何况上北京了?”这一说法尽管是情不自禁的,但却很形象地表明信访条例中“属地管理”原则已经内化为地方政府行为逻辑的一部分(参见王恺、吴丽玮.“江西宜黄强拆事件:一起现场直播的全国新闻.” http://news.qq.com/a/20101002/000038.htm)。

执法尺度的难以把握还在其次,宜黄县政府面临的更大难题是无法调和上访制度的内在张力,这种张力主要包括:(1)信访权益与信访秩序的张力。信访制度是群众路线的反映,是信访人的合法权益,而信访秩序的维持则是各级政府的责任,一旦信访人做出越级上访尤其是赴京上访的行为时,就意味着信访秩序遭到了破坏,地方政府将承担由此带来的行政压力;(2)信访渠道与社会稳定的张力。信访制度的一个核心功能在于它是信访人利益表达的重要渠道,同时也是衡量基层社会稳定的重要指标,对于地方政府而言,后者比前者要重要得多。早在9月13日,抚州市委书记在维稳工作座谈会中就指出,“确保不发生赴京赴省集体上访,确保不发生群体性事件”,2而国务院的《紧急通知》也强调,“避免因征地拆迁问题引发新的上访事件……一旦发生恶性事件,要及时启动应急预案,做好稳控工作,防止事态扩大”。3对于宜黄县政府负责人而言,维护信访人的信访权益及利益表达渠道的通畅并不是最重要的,直接关涉到其政绩考核生命线的是维稳工作。因此,不难理解宜黄县政府为何要花费巨大的人力物力进行“机场截堵”,这是一种选择性的政策执行行动(欧博文,李连江,2006)。不过,显然,这种政策选择将不可避免地招致钟家的反弹和媒体的批评。

2.见谢焄,“巩固发展社会稳定形势为赶超发展创造良好环境”,《抚州日报》2010-9-14。

3.见国务院办公厅,《关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》,http://wenku.baidu.com/view/d1e4244c2e3f5727a5e962d7.html。

“机场截堵”事件之后,宜黄县政府尽管成功地解除了对钟家越级上访的担忧,但是,面临的维稳压力却更大了。一方面,经过“微博直播”之后,宜黄县政府的维稳行为本身也成为了公共事件,这是典型的事态扩大,另一方面,“机场截堵”事件本身,暴露出了此时宜黄县政府在维稳手段方面已经捉襟见肘的窘境,因为连近乎哀求的说服工作都备受诟病,那么,它还能采取什么工作方法?

为防止事态进一步扩大,宜黄县政府表达了谈判的意愿,“机场截堵”事件后即与钟家达成17日进行谈判的协定。宜黄县政府显然希望仍然按照“暗箱操作”的方式进行,这关系到其拆迁补偿工作的全局。不过,对当地政府而言,要使谈判达到理想的效果,其首要前提是防止记者介入,炒作,但钟家为了增加谈判的砝码,表示什么时候谈都需要记者在场,从而使得9月17日的谈判无法进行。这令宜黄县政府进一步认识到,思想工作并非维稳工作的有效方法。

9月18日凌晨,伤者之一的叶忠诚去世,宜黄县政府脆弱的神经被再次激活,第一反应是必须控制尸体,因为钟家一旦将尸体放置于某一公共场所,从而引起群体性事件,后果将更加难以预料,这将是“事态扩大”的更加直接的表征。同时,宜黄县政府显然担心,如不对宜黄事件做个了断,钟家指不定又会有什么新的抗争表演,因此,必须将钟家带到宜黄进行谈判,即便采用一些粗暴的工作方法,再次引起媒体的批评也在所不惜。这便是9月18日“抢尸”事件及钟家人遭“非法软禁”事件的背景。

实际上,9月17日晚上,对宜黄县主要涉事官员的处理决定已经做出,这也表明宜黄事件的处理权正式从宜黄县转移到抚州市。这样说来,9月18日宜黄县政府之所以不惜代价控制尸体并将钟家人带回宜黄,其实还有一个重要原因是为抚州市的介入做准备。没有证据表明宜黄县政府在17日当晚就已经知道抚州市的处理决定,但可以肯定的是,18日强制将钟家人带回宜黄,并“软禁”在龙腾宾馆,直接目的就是为了让钟家与抚州市领导接触。抚州市的副市长陈日武见面就对钟家表示,钟家有要求尽管提,并当面宣布抚州市委对8名相关责任人的处理意见,同时宣布,“从今天开始,不会再有人跟着你们了”。1在钟家看来,与宜黄县的强硬相比,抚州市的软姿态几乎有天壤之别,宜黄县政府越是陷入窘境,就越能凸显抚州市处理宜黄事件的合法性。

1.王恺、吴丽玮,“江西宜黄强拆事件:一起现场直播的全国新闻”,http://news.qq.com/a/20101002/000038.htm。

然而,抚州市此时介入宜黄事件的处置,又涉及到了另一个问题,即8名责任人到底是因为什么而受到问责,是拆迁“自焚”事件,还是因为维稳工作不力?起初,媒体相信问责是源于拆迁“自焚”事件,因而,媒体欢呼这是3年来拆迁自焚事件中第一次对一把手问责,钟家似乎也从中获得了安慰。但是,9月20日抚州市的通报确认,宜黄县政府在拆迁“自焚”事件中全程合法合规,这很容易让人浮想联翩,对宜黄县政府的问责,主要源于维稳压力,而非拆迁“自焚”事件。由此,媒体又掀起了新的一轮动员,直指“宜黄事件问责不能不明不白”,希望宜黄事件能让“拆迁问责”硬起来。1但是,此时的钟家开始和抚州市接触,种种迹象表明,钟家已经接受抚州市的处理方案,退出了抗争行动。其实,可以说,钟家从一开始真正在乎的就不是媒体所关注的制度变革,而是自身的利益诉求,2而且,实际上,也不妨可以这样说,两者的联盟基本上只是属于精英型和草根型这两种不同类型的抗争框架的相互借用(黎相宜,2009)。因为,至此,钟家与媒体之间不尽相同的抗争目标有了竞争效应,钟家适时地退出抗争,显然只是为了回避出现草根的利益诉求被置换的后果,这正是宜黄事件终结的关键原因。事实上,9月20日之后,作为社会运动的宜黄事件被遣散了,遣散的主要机制是挑战者之间的竞争,而非地方政府的适度制度化。抚州市9月20日的通报表明,地方政府其实已经没有能力通过制度化的方式回应媒体的诉求,抚州市对钟家抗争诉求的回应方式,同样还是个别化的、“暗箱操作”的,因此是非制度化的。

1.三大官方媒体(人民日报、新华社、中央电视台)在9月20日后集中评论了宜黄事件,其余重要媒体也有评论,见“三大官媒齐评宜黄拆迁自焚案:不能把民众当对手”,http://news.sohu.com/20100921/n275190222.shtml;“人民日报评宜黄事件:勿与群众对立”,http://news.ifeng.com/opinion/politics/detail_2010_09/20/2562347_0.shtml;“要让行政首长为政府不守法担全责”,《现代快报》2010-9-21;刘方志,“北大教授王锡梓:宜黄事件问责不能不明不白”,《现代快报》2010-9-21;丁永勋,“宜黄事件能否让‘拆迁问责’硬起来”,《新华每日电讯》2010-10-12。

2.尽管政策及政策执行的模糊性是钟家抗争的起点,但是,钟家显然无意改变这一状况,钟如田在8月份接受当地媒体采访时表示,“至于宜黄县政府在拆迁过程中种种暗箱操作事情,我们也不想说什么,只要求他们能平等的对待我们,得到和其他拆迁户一样的待遇”(参见大江网2010年8月16日的报道,“抚州宜黄县政府被指违规拆迁安置条件未谈成先断了电”,http://view.news.qq.com/a/20100913/000003.htm)。

令人颇感诧异的是,政策及政策执行的模糊性在宜黄事件中贯穿始终,它是事件发生的起点,也是宜黄事件结束的终点。或许,这种政治机遇结构的难以改变说明,宜黄事件恰恰可能是下一个拆迁自焚事件的预演,这也是媒体认为宜黄事件只是近年来“新民权运动”一部分的原因1。

1.说到底,政策及政策执行的模糊性并不必然导致地方政府的行政困境,相反,在大多数时候,它也为正式权力的非正式运作,以及“变通”做法创造了条件,这恰恰是改革时期中国保持活力的原因所在。问题在于,这种灵活性只有建立在各级政府强大的合法性基础上才能发挥正面作用,一旦地方政府失去了合法性,其“变通”做法就会反过来使其自身置于窘境。“9·10”事件之后,钟家仍继续采取抗争行为本身就表明了他们对宜黄县政府的不信任,经过“机场截堵”事件,则完全不信任了。宜黄县政府的困境在于,在地方政府失去了合法性,而上级政府又迟迟不介入的情况下,其任何举动都将激起挑战者的反弹,加大事件处理的难度,宜黄县政府失去宜黄事件的处置权在所难免。有关此类转型期中国政治实践的特征的详细讨论,见许慧文(2008)。

“政治机遇结构(political opportunity structures)”指“各种促进或阻止某一政治行动者集体行动的政权及制度/机构特征”(蒂利、塔罗,2010:250)。宜黄事件恰好发生在新拆迁条例的酝酿过程中,“9·10”事件之所以发生,不能不说与钟家敏锐地借成都唐福珍事件营造机会空间有关2,这一抗争空间出现在拆迁制度的相关领域;同样,宜黄事件的升级,则与媒体适时地抓住宜黄事件这个机会,试图通过这一机会在拆迁制度、上访制度及官员问责制度等领域营造新的抗争空间有关。这些抗争空间的塑造,与转型期地方政府行政的模糊性同构,恰恰是由于改革过程中实践与话语的这种分离,为宜黄事件演化成公共事件提供了政治机遇结构。总之,宜黄事件终结的机制主要在于钟家和媒体的抗争目标之间出现了竞争,而非地方政府将挑战者的抗争目标制度化,由此表明,宜黄事件并没有改变抗争政治发生的政治机遇结构。

2.关于机会空间的营造,可参见施芸卿(2007)。

然而,这种政治机遇结构,在面对机会主义暴力时,往往无所适从。所谓机会主义(opportunism)暴力主要发生在现存政治控制的边缘地带,或者在权威监控的真空地带,或者在现存制度监督与控制的破裂点上,主要内容是谋取利益和报复(蒂利,2006:134)。在抗争政治过程中,作为政治行动者,无论是政府还是抗争者,都有可能在这些地带采取机会主义行为。政策及政策执行的模糊性造成的最大问题是,它无法有效地控制机会主义者的行动。由于政策的模糊性,导致拆迁制度是典型的低能力制度,它既无法有效控制地方政府的机会主义行为,也无法真正控制钉子户谋取利益的机会主义暴力,由此,人们也就不难理解近年来拆迁自焚事件为什么会频频发生了。宜黄事件符合典型的机会主义暴力特征:发生在现存政治控制的边缘地带,在现存制度监督与控制的破裂点上。钟家显然利用了拆迁制度变革——核心是对“强拆”废止与否的讨论——这一机会,判断宜黄县政府不敢随意强拆,以此增加谈判筹码。但是,制度变革的过程恰恰是制度监督与控制的破裂点,宜黄县政府也抓住了这一机会,拒不满足钟家诉求。钟家9月10日之后的抗争行为,仍然发生在政治控制的边缘地带,即维稳工作的内在张力,这使得钟家的上访行为更具挑战性,也使得宜黄县政府愈加陷入困境。解决机会主义暴力的办法,要么是通过专门的暴力机构进行压制,要么是通过协商满足挑战者要求,成都唐福珍事件中,当地政府采用的是前一种办法,而宜黄事件中抚州市政府则采取了后一种办法——这仍是一种机会主义行为。

宜黄事件自始至终处于政策的模糊性这一阴影之下,媒体的抗争目标恰恰是为了使一些模糊的政策更加明确,也即适度的制度化,而钟家的抗争目标则是机会主义的,因为两者之间存在巨大反差。也正是因为这两个目标存在竞争,从而导致了宜黄事件的迅速遣散。然而,由此值得继续追问的是,宜黄事件与其余的钉子户抗争事件有什么异同,它是否预示着当代中国抗争政治的一些新趋势?

六、宜黄事件结束了吗当钟家停止抗争,媒体的批判也趋于平静之时,网络上突然爆发了质疑钟家和媒体的声音,一位化名“慧昌”的宜黄地方干部投书财新网,直言宜黄事件中媒体是在以笔杆子杀人,而事件的升级和相关领导被处理如果说是一种草根民众维权的成功,与其说是钟家的胜利,不如说是记者的胜利,是互联网式民主的胜利1。这种论断显然在政治上是不正确的,由此引起了媒体的强烈反弹。然而,同样有趣的是,这些反弹几乎都回避了慧昌所说的媒体在宜黄事件中的负面作用问题,相反,一致将矛头对准“没有强拆就没有新中国”这一论断。1对慧昌的批判虽然只能说是宜黄事件的余波,但再次体现了该事件的公共性。然而,这些批判终究无法改变其作为专业化的抗争政治已经遣散的事实。不过,这一余波恰恰提醒我们,要全面认识宜黄事件,离不开对媒体作用的探讨。一言以蔽之,在媒体介入之前,宜黄事件是一个普通的钉子户抗争事件,在媒体介入之后,宜黄事件则成了典型的抗争政治,是一场社会运动。这种转变正是本文所要探讨的理论意义所在。

1.见慧昌,“宜黄一官员投书本网:透视江西宜黄强拆自焚事件”,http://policy.caing.com/2010-10-12/100187635_2.html。

1.对慧昌的铺天盖地式的批判,或许同样印证了慧昌自己所言的“笔杆子杀人”。在此,可以略奉一些代表的例子有:范正伟,“值得警思的‘强拆论’”,《人民日报》2010-10-14;方烨、吴黎华、韦夏怡,“‘宜黄投书’竟为滥用公权力张目”,《经济参考报》2010-10-15;令狐补充,“宜黄投书:没有强拆就没有城市化?”,《时代周报》2010-10-14;“没有强拆,就没有‘新中国’?”,《新京报》2010-10-16;杨继斌,“宜黄官员自评拆迁自焚事件”,《南方周末》2010-10-28。

关于当代中国的农民抗争性质,学术界一直存在争论,核心焦点在于:中国农民的抗争进入专业化阶段了吗?于建嵘(2003a;2003b)早期用“群体性事件”、“维权行动”和“有组织的抗争”等概念来概括农民集体行动,主要是强调自20世纪90年代末以来,农民抗争的特征发生了一些新变化,即越来越有组织性,越来越有政治诉求,简言之,农民抗争在上世纪末进入了专业化的阶段。从某种程度上说,于建嵘敏锐地把握住了当时突出的社会问题,他的这一警告呼应了当时正在发生着重大变革的现实所带来的实际要求,为了解决农民负担和乡村治理危机问题,国家进行了税费改革,并越来越强调维稳工作(主要是信访工作)的重要性。因此,从社会冲突的范式强调农民抗争的专业性,以警醒政府加强社会管理,并无太多的不妥之处。

此后,受李连江和欧博文(2008)早期的一篇讨论当代中国农民依法抗争文章的启发,于建嵘(2004)进一步概括了当代中国农民“以法抗争”的特点。这一概念背后蕴含着巨大的抗争政治理论资源,应星挖掘了这一资源,并回应了于建嵘的判断。应星(2007)认为,农民抗争很难说具有强烈的政治诉求,而是一种利益表达,农民抗争并没有高度的组织性,至多不过是一种草根动员2。吴毅(2007)的研究则呼应了应星的判断,农民维权只是在“权力-利益的结构之网”中行动,并未对这一结构本身的合法性提出挑战。由此,应星和吴毅否定了于建嵘关于当代中国农民抗争已进入专业化阶段的判断。于建嵘(2008)在随后的回应中指出,农民上访等维权行为是一种“底层政治”,由此坚持其关于农民抗争具有“政治性”的判断是正确的。笔者认为,于建嵘错用了“底层政治”这一概念,在某种意义上误读了这两种反抗史书写的内涵(参见徐小涵,2010)。实际上,无论是印度底层学派所用的“底层政治”概念,还是斯科特([1987]2007)所说的“弱者的武器”和“日常抗争”,都是一种前政治的抗争方式,其专业性和组织性都不高,更不用说抗争政治意义上的“公共性”了。

2.应星早期研究农民上访的著作《大河移民上访的故事》,核心的关注点同样不在于农民抗争政治,而在于官僚制运作逻辑,是实践社会学研究路径的产物。但他在与于建嵘进行对话时,则明确援用了抗争政治的相关理论,用“草根动员”来反驳于建嵘的“以法抗争”。应星挖掘了李连江和欧博文研究背后所蕴含的巨大的抗争政治理论资源,其后续研究走得更远,不仅关心群体利益表达的动员机制,甚至还关注其伦理基础(参见孙立平,2000、2002;应星,2002、2007、2011)。

事实上,从抗争政治的理论范畴来看,除了“公共性”(政治性)这一维度,判断当代中国的农民抗争是否进入专业化阶段的另一个重要指标是“集体行动”,于建嵘、应星和吴毅,以及大多数涉及当代中国农民抗争问题的研究者所用的经验材料都是群体性事件或集体上访等案例,即主要关心“集体行动”,从而屏蔽了大量的钉子户个体抗争事件的存在,这也是造成对当代中国农民抗争性质认识存在局限性的重要原因。

从大量钉子户抗争事件的经验材料可以判断,日常抵抗仍是中国农民抗争的主要形式。于建嵘的研究将钉子户的抗争行为看成是“过去式”,认为20世纪90年代以来中国农民的抗争出现了“日常抵抗→依法抗争→以法抗争”的变化过程。的确,20世纪90年代之前的钉子户抗争主要发生在农村税费征收领域,钉子户采取的抗争策略是匿名性,即使偶尔有攻击也是分散的,因而基本上是斯科特([1987]2007)所言的“日常抗争”形式,其显著性和协同性都不高。尽管上世纪90年代后越来越多的农民抗争走向了“依法抗争”和“以法抗争”的道路,但并不意味着农民抗争的显著性和协同性已大大提高,这一点在征地拆迁领域中表现得尤为明显1。应星对于建嵘的批评主要着眼于“依法抗争→以法抗争”这一转变过程,认为这一转变并不存在,而实际上,是否存在从日常抵抗到依法抗争的单线式的变化也应该打一个问号。

1.很多农民的抗争形式虽然并不再是典型的“弱者的武器”,但仍然可以看作是对日常抗争的创造性运用(参见折晓叶,2008;董海军,2008)。

宜黄事件的前奏是典型的“日常抵抗”,钟家采用的手段和别的钉子户所采取的手段大体上是相似的,比如拖延、上访、言语攻击等等,即便是在“9·10”事件发生之时,也仅仅属于显著性和协同性都不高的“个人攻击”类型。如果一定要将宜黄事件和其余拆迁自焚事件相联系,则它最多属于“机会主义”类型,显著性和协同性仍然不算高。正因为如此,钉子户的抗争很难在短时间内对地方政府形成剧烈的冲击。从宜黄事件的实际情况来看,钉子户事件的当事人之间的协同行动也很差,最能说明这一点的证据是,在二楼“自焚”的钟如琴竟然不知道屋顶的罗志凤和叶忠诚已“自焚”,否则就不会发生无谓的伤害。但在媒体介入之后,宜黄事件短期内冲击力的显著性不断提高,钟家的一举一动都对宜黄县政府产生巨大压力;同时,钟家与媒体、公众、记者等进行集体行动,在抗争表演上,协同性已大大提高。很显然,媒体介入后的宜黄事件,已是彻彻底底的抗争政治,它甚至是一场专业化的社会运动。

宜黄事件之所以会升级,前提在于底层政治具有转化为公共政治的内在动力,而这一动力始终伴随着国家建设的实践。实际上,如何有效地治理底层农民的抗争行为,一直是国家建设的核心主题,晚清以来的国家建设实践,并没有有效地解决这一问题,反而被乡村社会中的边缘力量所蚕食,导致了国家建设的内卷化(白凯,2006;黄宗智,2000;杜赞奇,2010)。于建嵘、应星等人所描述的世纪之交的农民抗争问题,更多地出现在乡村治理研究中,越来越难以治理的钉子户和上访问题,反过来又增强了加强基层组织和国家基础能力建设的要求(贺雪峰,2007;田先红,2010;申端锋,2010;陈柏峰,2011)。很显然,正如蒂利(2007, 2008)的研究所示,社会抗争和国家建设是一对矛盾的结合体,社会抗争是国家建设的重要因素,反过来说,国家建设也导致了社会抗争发生巨大变化。这一变化主要表现在,一旦国家力量介入其中,社会抗争的显著性和协同性就将增加,分散攻击也因此会演变成为机会主义暴力或协同性破坏。

造成宜黄事件性质发生变化的实质因素是媒介动员,质言之,是媒体的介入塑造了专业化的抗争政治。如前所述,宜黄事件起初显然是一种非民主的(也是非专业的)抗争方式,是地方性的(parochial)、特殊的(particular)和双轨的(bifurcated),钟家的直接诉求对象是宜黄县政府,至于涉及到更高的权威时,都是通过媒体来表达的,而且,钟家采用的抗争方式也可以说不过是相对拙劣的摹仿。但是,在事件的后期,媒体与钟家进行了协同行动,使宜黄事件被纳入“新民权运动”的系列之中,在行动方式上呈现为有组织、有计划的抗争表演,从而增加了制度变革的抗争诉求,使事件具有了普适性的(cosmopolitan)、模式化的(modular)和自主的(autonomous)特征。1自从孙志刚事件之后,媒体在组织动员社会运动方面越来越专业化,并逐渐热衷于将单个弱势群体的抗争塑造成普适性的抗争诉求,其结果是,钉子户单纯的“利益表达”在媒体的塑造下,具有了强烈的“维权”性质(孙玮,2008;萧武,2010a)。

1.关于民主与非民主抗争的对照,参见蒂利(2008:25-31)。

在这一过程中,媒体的作用具体表现在如下几个方面:(1)媒体设置了新的抗争目标。除了鞭挞地方政府的冷酷,以及表达对钟家的同情,媒体对宜黄事件的报道指向拆迁制度和上访制度,由此,媒体实际上赋予了宜黄事件以新的公共政治空间,事件也就具有了公共性。(2)媒体建构了新的政治行动者。媒体不仅经过居间联络动员公众、专家参与抗争,使宜黄事件成为名副其实的集体行动,而且,更重要的是,媒体和记者本身也直接参与其中,与钟家一道成为当地政府的挑战者。在宜黄县政府寻求解决事件的过程中,钟家甚至要求有记者在场才与政府谈判。因为有新的政治行动者的加入,当地政府无法按照传统的应对钉子户个体抗争的方式来化解问题,面对媒体的挑战,其应对方式捉襟见肘,从抗争的角度而言,宜黄县地政府必败无疑2。(3)媒体是抗争专家。在宜黄事件中,媒体提供了新的抗争技术,钟如九的微博即是在媒体和记者的引导下开通的,以至于宜黄事件后,微博维权和新媒体运动成为舆论关注的焦点之一。媒体还创新了抗争表演,“机场截堵”是媒体参与演绎的经典剧目,参与该事件的关键记者在此后仍对此津津乐道。

2.一般认为,西方国家的媒体在社会运动的报道过程中,是比较保守的,温和主义的,发挥着政治公共通道的职能,但当代中国的媒体在报道社会问题时,则要激进得多。宜黄事件中,媒体甚至完全放弃中立性的原则,直接参与到钟家的抗争过程中,这在西方媒体中可能是不可想象的,但在当代中国却有其高度的合法性,往往被认为是媒体“良心”的表现。关于中西媒体在社会运动中的不同角色分析,参见赵鼎新(2006:268-285),谢岳(2003)。

总之,以上所述媒体的种种作用其实是其“体制化”规训的结果。20世纪90年代以来,伴随着媒体市场化,一种脱离国家体制的、能够发出批评声音的、被作为政治自由重要标识的媒体空间,充当着反体制的角色。以中央电视台《焦点访谈》和《南方都市报》为代表的媒体,通过发出反体制的声音,适时地成为推动改革开放和市场经济的另一种喉舌,从而成为体制重建的一部分(张慧瑜,2010)。上世纪90年代以来的农民负担问题,以及近年来钉子户抗争事件频频进入媒体的视野,正是与媒体的“反体制的体制重建”过程相一致,这也就注定了农民抗争性质将随之改变,即农民的单纯利益表达在媒介动员下越来越具有公共性,也越来越具有政治性。由此也就不难理解在宜黄事件中,媒体的声音何以会在批评当地政府、维护弱势群体权利、摒弃暴力的意识形态方面高度一致,其实,这恰恰是市场化的媒体不断“政治化”而政治性较强的媒体“去政治化”相结合的产物。1一旦媒体/知识分子赋予了农民抗争以公共性,知识分子与底层民众密切结合,专业化社会运动的出现就不可避免。

1.关于宜黄事件中媒体的种种行为,萧武(2010b;2010c)有非常精彩的评论。

当媒体成为现有体制的坚定挑战者时,它就不会仅仅满足于发出反体制的声音,还注定要热衷于参与和组织社会运动,钉子户抗争事件只是媒介动员的导火索,宜黄事件的标志性意义在于,媒体已经突破了单纯的媒介动员的身份,还具备了抗争专家的身份。假如说,在孙志刚事件中,媒介动员是以建设性力量的面貌出现,总体上是体制重建的一部分的话,那么,宜黄事件中媒体的作用,则将其“反体制”的特征发挥得淋漓尽致,从而也在一定程度上表明媒体在体制重建作用方面的“抽身”。宜黄事件的极化,媒体在其中扮演了激进的角色,它乐于充当抗争专家,却丧失了钉子户与地方政府之间居间调停的功能。因此,抚州市政府只能通过满足钟家要求,以瓦解钉子户与媒体之间联盟的方式来遣散宜黄事件。不过,笔者要再次强调,这种遣散方式本质上仅仅是因为多种抗争目标之间出现了竞争,而非社会运动所导致的适度的制度化(institutionalization)的结果。一如宜黄事件的产生源于政策及政策执行的模糊性,被媒体认为的宜黄事件的制度性结果也是模糊的,况且,在官员问责制上,宜黄事件中对相关官员的问责原因,至今仍没有得到明确的解释2;2011年1月22日颁布的新拆迁条例,行政强拆虽然被有所限制,但并没有被禁止1;而对维稳政策中的模糊性则基本上未作回应。

2. 2011年12月,宜黄事件中的两位免职官员原宜黄县县委书记邱建国、原县长苏建国重新任职,分别任抚州金巢开发区管委会主任和抚州市公路局局长。这让一些媒体感叹,让干部“干净”复出并不容易。这从侧面反映了媒体试图在宜黄事件中推动的干部问责制并没有达到预期的效果。见李兴文,“官方证实宜黄自焚事件被免书记县长均已复出”(参见http://news.ifeng.com/society/special/yihuangzifen/content-2/detail_2011_12/05/11114573_0.shtml)。

1.有评论指出,宜黄事件发生后,媒体仍然将报道聚焦于废除强拆上,却没有客观地讨论强拆是否必要,对钉子户的治理是否客观存在,一昧地废除强拆实际上无益于钉子户的治理。参见陈柏峰,“钉子户与强制拆迁”,http://www.snzg.cn/article/2010/1127/article_20921.html。

媒体介入钉子户抗争事件,为专业化的社会运动提供了大部分条件,它还设置了政治议程,发现了政治机遇结构,并不断创造抗争空间,从而使得单个钉子户抗争事件具有了政治性和公共性。媒体作为抗争专家,就地取材编排抗争剧目,不断创新抗争表演,对抗争事件的持续发酵起到了资源动员的作用,从而推动了事件的规模上移和极化。当然,媒体天然地会起到某种居间联络的作用,只不过,在宜黄事件中,媒体是在钉子户、公众、知识分子等不同的政治行动者结成联盟方面起到了这种作用,其集体行动针对的是当地的政府。由此,值得深思的一个的问题是,为何一个时期以来的历次抗争事件,媒体都站在了钉子户一边,成为地方政府的对立面?而地方政府为何屡屡出错,任钉子户抗争事件演化成为专业化的社会运动?

笔者以为,媒体的立场既与“体制化”的规训过程有关,即对地方政府的争议行为进行曝光,这恰恰是中央政府所乐见的,是“反体制的体制重建”的表现;也与“维权”话语的兴起有关,媒体接受了知识分子的“维权”范式,客观上呼应了钉子户的需求,也就决定了媒体成为钉子户的联盟。总之,媒体之所以放弃温和主义的立场,在钉子户抗争事件中显得较为激进,的确有制度根源,其中,地方行政特征就是一个重要因素。改革时期,实践和话语的复杂结合,为地方政府行政的灵活性创造了条件,客观上塑造了地方政府的机会主义行为,这不仅同时造成了钉子户的机会主义暴力,也与媒体指向的体制重建目标——使地方行政的“暗箱操作”变得越来越困难——不相容。地方行政的机会主义特征,同时也使得各级地方政府之间存在博弈,上级政府很难在第一时间为陷入困境的下级地方政府承担责任,但实际上,陷入困境的地方政府不可能有足够的行政资源同时应对持续抗争的钉子户和积极介入的众多媒体。最终,地方政府在上级政府和社会各界的压力之下,只能采取妥协的方式去遣散社会运动。

基于上述分析,笔者认为,防止普通的钉子户抗争事件转化为专业化的社会运动,关键在于以下两个方面:(1)改变地方行政的机会主义特征。一旦“暗箱操作”被摒弃,地方政府就有可能在制度化的轨道上正确处理人民内部矛盾,媒体的“反体制”特征也将终结,媒介动员就失去了动力,温和主义就有可能主导钉子户抗争事件的报道。(2)尽快完成媒体的“体制化”规训过程。由于存在市场化媒体与政治性较强的媒体之间“政治化”与“去政治化”的双向运动,媒体生态异常复杂,舆论引导也较为困难,一些媒体很容易放弃客观性原则,参与介入钉子户抗争事件,并进一步极化抗争事件。一旦对媒体进行准确地定位,就可以使媒体成为居间调停者,避免媒体转化为抗争专家。

白凯. 2005. 长江下游地区的地租、赋税与农民的反抗斗争: 1840-1950[M]. 林枫, 译, 上海书店出版社. Bernhardt, Kathryn. 2005. Rent, Taxes and Peasant Revolt Struggle in the Lower Rreaches of the Yangtze River Region: 1840-1950, translated by Lin Feng. Shanghai Bookstore Publishing House. |

陈柏峰. 2011. 乡村江湖. 北京: 中国政法大学出版社. Chen Baifeng. 2011. Rural Jianghu. Beijing: China University of Political Science and Law Press. |

杜赞奇. 2010. 文化、权力与国家[M]. 王福明, 译. 南京: 江苏人民出版社. Duara, Prasenjit. 2003. Culture, Power and the State: Rural North China, 1990—1942, tanslated by Wang Fuming. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

董海军. 2008. 作为武器的弱者身份":农民维权抗争的底层政治. 社会(4). Dong Haijun. 2008. The Weak identity as a Weapon:Subaltern Politics of the Peasant Resistance for Rights.. Chinese Journal of Sociology(4). |

郭于华. 2002. 弱者的武器"与"隐藏的文本"——研究农民反抗的底层视角. 读书(7). Guo Yuhua. 2002. 'Weapons of the Weak' and 'Hidden Transcript':Subaltern View of Famers Resistance. Reading(2). |

贺雪峰. 2007. 试论20世纪中国乡村治理的逻辑[G]//中国乡村研究(第五辑). 黄宗智, 主编. 福州: 福建教育出版社. He Xuefeng. 2007. "Logic of Chinese Rural Governance of the 20th Century. " In Rural China Research(5), edited by Philip Huang. Fuzhou: Fujian Education Press. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=zxcj200800007&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

贺雪峰. 2009. 村治的逻辑——农民行动单位的视角. 北京: 中国社会科学出版社. He Xuefeng. 2009. Logic of Rural Governance:Perspective of Peasant Action Unit. Beijing: China Social Science Press. |

黄振辉. 2011. 表演式抗争:景观、挑战与发生机理. 开放时代(2). Huang Zhenhui. 2011. Performance Resistance: Landscape, Challenge and Occurrence Mechanism. Open Times(2). |

黄宗智. 2000. 华北的小农经济与社会变迁. 北京: 中华书局. Huang Philip. 2000. The Peasant Economy and Social Change in North China. Beijing: Zhonghua Book Company. |

李连江、欧博文. 2008. 当代中国农民的依法抗争[G]//乡村中国评论(第3辑). 吴毅, 主编. 济南: 山东人民出版社. Li Lianjiang and J. O. Brien Kevin. 2008. "The Villagers' Rightful Resistance in Modern China. " In Rural China Review(3), edited by Wu Yi. Jinan: Shandong People's Publishing House. |

黎相宜. 2009. 精英型与草根型框架借用——比较失地农民与知识精英的集体抗争. 社会(6). Li Xiangyi. 2009. Frame Borrowing by the Elite and the Grassroot:A Comparative Study of the Collective Counteracts of the Landless Peasants and the Intellectual Elite. Chinese Journal of Sociology(6). |

李钰. 2007. 媒介逼视下的2007之乱象分析. 东南传播(12). Li Yu. 2007. Analysis about the 2007 Chaos Analysis under Medium Pressure. Southeast Communication(12). |

罗锋. 2007. 参与式草根新闻:从想象的共同体到个体化修辞. 现代传播(6). Luo Feng. 2007. Participatory Journalism: from the Imagined Community to Individual Rhetoric. Modern Communication(6). |

麦克亚当、塔罗、蒂利. [2003]2006. 斗争的动力[M]. 李义中、屈平, 译. 南京: 译林出版社. McAdam, D., S. Tarrow, and C. Tilly. (2003)2006. Dynamics of Contention, translated by Li Yizhong and Qu Ping. Nanjing: Yilin Press. |

欧博文、李连江. 2006. 中国乡村中的选择性政策执行[D]. http://www.chinalawedu.com/news/15300/157/2006/9/zh691248295296002324-0.htm. Kevin J, O, Brien and Lianjiang Li. 2006. Selective Policy Iplementation in Rural China. http://www.chinalawedu.com/news/15300/157/2006/9/zh691248295296002324-0.htm. |

秋风. 2003. 新民权运动元年. 新闻周刊(12). Qiu Feng. 2003. The First Year of the New Civil Rights Movement. News Weekly(12). |

史华慈, 迈克尔、苏瓦·保罗. 2002. 资源动员与成员动员: 为什么共意性运动不能充当社会变迁的工具[G]//社会运动理论的前沿领域. 莫里斯, 等, 主编. 刘能, 译. 北京大学出版社. Schwartz, Michael and Shuva Paul. 2002. "Resource Mobilization and Members Mobilization: Why Consensus Movements Can't Become the Means of Social Change. " In Social Movement Theory Frontier, edited by Morris, A. D., translated by Liu Neng. Beijing: Peking University Press. |

斯科特. [1987]2007. 弱者的武器[M]. 郑广怀, 等, 译. 南京: 译林出版社. Scott, James C. (1987)2007. Weapons of the Weak, translated by Zheng Guanghuai, et al. Nanjing: Yilin Press. |

折晓叶. 2008. 合作与非对抗性抵制——弱者的"韧武器". 社会学研究(3). She Xiaoye. 2008. Cooperation and Unconfrontational Resistance: Tenacious Weapons of the Weak. Sociological Studies(3). |

申端锋. 2010. 乡村治权与分类治理:农民上访研究的范式转换. 开放时代(6). Shen Duanfeng. 2010. Village Administrative Jurisdiction and Assorted Governance:Paradigm Shift in the Study of Farmer Petitionv. Open Times(6). |

施芸卿. 2007. 机会空间的营造——以B市被拆迁居民集团行政诉讼为例. 社会学研究(2). Shi Yunqing. 2007. The Construction of Opportunity Space: A Case Ctudy on Collective Lawsuit in B city. Sociological Studies(2). |

许慧文. 2008. 统治的节目单和权威的混合本质. 开放时代(2). Shue Vivienne. 2008. Rule as Repertory and the Compound Essence of Authority. Open Times(2). |

孙立平. 2002. 实践社会学与市场转型过程分析. 中国社会科学(5). Sun Liping. 2002. Practice Sociology and Analysis of Market Transformation. Social Sciences in China(2). |

孙立平. 2000. "过程-事件分析"与当代中国国家-农民关系的事件形态[G]//清华社会学评论(第1辑). 厦门: 鹭江出版社. Sun Liping. 2000. "Process -Event Analysis and the Relationship between the State and Farmers. " Tsinghua Sociological Review. Vol 1. Xiamen: Lujiang Publishing House. |

孙玮. 2008. 中国"新民权运动"中的媒介"社会动员"——以重庆"钉子户"事件的媒介报道为例. 新闻大学(4). Sun Wei. 2008. Media Mobilization in the New Civil Rights Movement of China. Journalism Quarterly(4). |

田先红. 2010. 从维权到谋利——农民上访行为逻辑变迁的一个解释框架. 开放时代(6). Tian Xianhong. 2010. From Right-Protection to Benefit-seeking:A Frame of Explanation for the Changing Logic behind Farmer Petition. Open Times(6). |

蒂利, C. 2006集体暴力的政治[M]. 谢岳, 译. 上海人民出版社. Tilly, Charles. 2006. The Politics of Collective Violence, translated by Xie Yue. Shanghai People's Publishing House. |

蒂利, C. 2007. 强制、资本与欧洲国家的形成(公元990-1992年)[M]. 魏洪钟, 译. 上海人民出版社, Tilly, Charles. 2007. Coercion, Capital, and European States, translated by Wei Hongzhong. Shanghai People's Publishing House. |

蒂利, C. 2008. 欧洲的抗争与民主: 1650-2000[M]. 陈周旺、李辉、熊易寒, 译. 上海: 格致出版社·上海人民出版社 Tilly, Charles. 2008. Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, translated by Chen Zhouwang, Li Hui and Xiong Yihan. Shanghai People's Publishing House. |

蒂利、塔罗. [2006]2010. 抗争政治[M]. 李义中, 译. 南京: 译林出版社. Tilly, C. and Tarrow, S. (2006)2010. Contentious Politics, translated by Li Yizhong. Nanjing: Yilin Press. |

王绍光. 2008. 中国公共政策的议程设置模式. 开放时代(2). Wang Shaoguang. 2008. Changing Models of China's Policy Agenda Setting. Open Times(6). |

王怡. 2003. 2003公民权利年. 新闻周刊(12). Wang Yi. 2003. 2003 the New Civil Rights Movement Year. News Weekly(12). |

吴毅. 2007. 权力-利益的结构之网"与农民群体性利益的表达困境. 社会学研究(5). Wu Yi. 2007. 'Nets of the Power-Rights Structure' and Dilemma of Peasants Group-rights Expression:An Analysis of a Gravel Pit Dispute. Sociological Studies(5). |

萧武. 2010a. 警惕某些钉子户与媒体垄断正义[D]. http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/2359. Xiao Wu. 2010a. Vigilant Some House-nails and Media Monopoly Justice. http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/2359. |

萧武. 2010b. 宜黄事件反思[A]. http://www.snzg.cn/article/2010/1124/article_20863.html. Xiao Wu. 2010b. "Reflection on Yihuang Episode. " http://www.snzg.cn/article/2010/1124/article_20863.html. |

萧武. 2010c. 媒体的政治化与去政治化[A]. http://article.m4.cn/criticism/massmedia/1102008.shtml. Xiao Wu. 2010. "Media's Politicization and Depoliticization. " http://article.m4.cn/criticism/massmedia/1102008.shtml. |

谢岳. 2003. 公共通道与政治产品. 复旦学报(社会科学版)(2). Xie Yue. 2003. Public Channel and Political Product:An Analysis of the Democratic Function of the US Mass Media. Fudan Journal(Social Sciences Edition)(2). |

徐小涵. 2010. 两种'反抗式'的书写——斯科特和底层研究学派的对比评述. 社会学研究(1). Xu Xiaohan. 2010. Writing History of Subordinates Resistance:A Comparative Review of James Scott and the Subaltern Studies Collective. Sociological Studies(1). |

阎云翔. 2006. 私人生活的变革: 一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)[M]. 龚小夏, 译. 上海书店出版社. Yan Yunxiang. 2006. Change of Private Life: Love, Family and Courtship in a North China Village(1949-1999), translated by Gong Xiaoxia. Shanghai Bookstore Publishing House. |

应星. 2002. 大河移民上访的故事. 北京: 三联书店.

|

Ying Xing. 2001. A Story of a Hydroelectric Station Area in Southwest in China—From "Asking for a Statement" to "Balancing Relations". Beijing: SDX Joint Publishing Company.

|

应星. 2011. "气"与抗争政治:当代中国乡村社会稳定问题研究. 北京: 社会科学文献出版社. Ying Xing. 2011. Emotions and Contentious Politics in Contemporary China. Beijing: Social Science Academic Press. |

应星. 2007. 草根动员与农民群体利益的表达机制. 社会学研究(2). Ying Xing. 2007. Grassroots Mobilization and the Mechanism of Interest Expression of the Peasants Group. Sociological Studies(2). |

应星、晋军. 2000. 集体上访中的"问题化"过程[G]//清华社会学评论(第1辑). 厦门: 鹭江出版社. Ying Xing and Jin Jun. 2000. "Framing of an Issue when Farmers Group Appealing to Higher Administrative Authorities. " Tsinghua Sociological Review. Vol 1. Xiamen: Lujiang Publishing House. |

于建嵘. 2003a. 农民有组织的抗争及其政治风险. 战略与管理(3). Yu Jianrong. 2003a. Farmers' Organized Protests and its Political Risk. Strategy and Management(3). |

于建嵘. 2003b. 我国现阶段农村群体性事件的主要原因. 中国农村观察(6). Yu Jianrong. 2003b. The Main Measons of Croup Events in Rural China. China Rural Survey(6). |

于建嵘. 2004. 当前农民维权活动的一个解释框架. 社会学研究(2). Yu Jianrong. 2004. One Interpreting Framework of Farmers' Right Protection Activities. Sociological Studies(2). |

于建嵘. 2008. 农民维权与底层政治. 东南学术(3). Yu Jianrong. 2008. Farmers' Right Protection and Subaltern Politics. Southeast Academic Research(3). |

张慧瑜. 2010. 反"体制的想象与共谋. 南风窗(3). Zhang Huiyu. 2010. Anti-system's Imagination and Conspiracy. For the Public Good(3). |

赵鼎新. 2006. 社会与政治运动讲义. 北京: 社会科学文献出版社. Zhao Dingxing. 2006. Social and Political Movements. Beijing: Social Science Academic Press. |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32