社会资本是一个连接微观和宏观的多层次的概念(布朗,2000;特纳,2005)。在微观个体层次上,学者们使用“社会资本”概念定义行动者的关系网络、关系资源、关系资源的可获得性和使用效果;在宏观集体层次上,“社会资本”概念的含义比较广泛,用来强调非正式制度、组织惯例、习俗规则的存在和集体关系准则,特别是互惠规范和集体成员的相互信任。

然而,实证研究基本上是在微观范式或宏观范式上展开的,几乎没有跨宏观和微观层次的研究,因此也就没有真正体现社会资本在宏观层面和微观层面的连接。例如,在求职这一社会经济行为过程中,影响求职结果的不仅是求职者的关系资源及其使用(微观社会资本的效果),还包括求职行为借以发生的社会环境的约束和规范(宏观社会资本的效果);更重要的是这些社会环境约束和规范对关系资源作用的影响(宏观条件对微观社会资本效应的制约)。本期刊发的边燕杰等的实证分析关注了微观层次社会资本对求职效果的影响,本文的分析将该影响纳入社会环境的约束和规范中,将微观层次和宏观层次结合在一起,分析并理解社会资本和社会网络对于求职的因果作用机制。

一、微观与宏观的连接 (一) 微观与宏观社会理论从研究方法而言,微观层次的结论不能直接推论到宏观层次,否则便会产生层次谬误的可能性。然而,社会学研究的复杂性在于,所谓社会影响就是宏观对微观的影响,所以面临着多个不同分析层次的讨论难题。经济学可以划分为相对独立的宏观经济学和微观经济学,而社会学却似乎看不到可以这样分割的可能性;我们能做的,更多的是连接微观与宏观的努力。

早期社会学相对主流的观点强调对社会的微观分析,并在此基础上认为宏观社会结构行动者互动模式的固定化与模式化,是行动者之间互动的意义和规范的建构存在,即所谓的唯名论;另外一些则将宏观社会结构看作微观的行动者的互动方式的实体制约,是外在于人的社会实践的客观存在,即所谓的唯实论(迪尔凯姆,1995)。吉登斯反对这种传统社会学将宏观与微观视为分离的观念,他既反对“社会结构的物化观”,也反对将宏观现象还原为微观现象的“二元论”观点,因此,他提出宏观与微观、个人与社会、行动与结构都是相互包含的,并不构成各自分立的客观现实。在《社会的构成》一书中,吉登斯(1998)提出了行动与结构的二重性原理:结构不仅是制约行动者行为的外在于行动者的社会实体,还是行动者的行动得以存在的前提和中介;行动者的行动既建构着结构,同时也改变着结构。行动与结构相互依存,社会结构是不断进入社会系统,通过行动者的日常行动进行再生产的规则和资源。因此,“社会系统的结构性特征,既是其不断组织的实践的条件,又是这些实践的结果。结构并不是外在于个人的,“它既有制约性同时又赋予行动者以主动性”(吉登斯,1998)。布迪厄(1998)则持“方法论的关系主义”立场,注重行动惯习与社会场域之间的关系。一方面,行动者在惯习的引导下,运用各类资本,通过社会实践不断建构起各类场域,同时也不断地创造和再生产惯习;另一方面,惯习又受到场域的制约,成为行动者的内化机制,因此,场域塑造惯习,惯习再生产场域。

社会学领域提出的连接宏观和微观的努力还有很多,例如柯林斯(1981)提出的“互动仪式链”理论,试图从微观出发,寻找宏观结构的微观动力;科尔曼(1990)在经济学理性选择的基础上,提出的微观—宏观转变的关键是个体之间的权威和权力分配关系的建立,以及进一步的法人行动者中的从属关系的产生。这些社会学家的努力主要在理论层次,并没有提出可以进行假设检验的实证分析模型。

(二) 微观与宏观制度社会学中可以进行假设检验的实证分析模型,始于格兰诺维特(Granovetter,1985)的《经济行动和社会结构——嵌入性问题》一文,该研究建立在波兰尼的研究基础上。波兰尼(2007)提出,在资本主义社会之前,经济从来不是一个独立的社会领域,在前资本主义社会中,经济是嵌入社会、宗教和政治制度之中的;直到资本主义兴起之后,经济领域才逐渐成为一个主导性社会领域,决定经济生活的只有市场和价格。格兰诺维特则提出,无论在资本主义社会还是在前资本主义社会,嵌入性始终存在,只不过在不同的社会中嵌入程度有所不同。在当代资本主义社会中,经济行动也并非波兰尼认为的“非嵌入”,相反,这些经济行动嵌入社会网络之中。格兰诺维特的网络嵌入理论认为,任何经济领域的现象,都必须考察经济行动者所处的社会关系网络和个人或群体之间的具体互动;因此,经济领域之外的领域则更应该考虑嵌入性。

虽然格兰诺维特提出的嵌入性建立在对威廉姆森的批评之上,但应该承认,威廉姆森是较早在经济学领域讨论嵌入性的。威廉姆森等(廉姆森,1996a:53,1996b,1996c;斯梅尔瑟、斯威德伯格,2009)提出,信息的不对称和不确定性使得交易协议可靠性难以达成,正是因为关系嵌入制度安排和普遍道德之中,制度安排取代信任,普遍道德产生信任,才能化解机会主义的理性人的投机行为,从而维持交易秩序。格兰诺维特的进步在于,他提出了社会关系代替制度安排和普遍道德,在社会学家看来,强调制度解释往往意味着原子化行动者的解释;而普遍道德的解释又是一个过度社会化的行动者的解释。

然而,单一的社会关系机制的解释似乎过于简单了。以威廉姆森为代表的制度经济学的交易成本理论提供了一个很好的解释中国社会从计划经济走向市场经济的理论框架:计划经济的管理成本大大高于市场经济的交易成本,计划经济的效率又低于市场经济。这些在诺思(1994;2007;2008)的国家中心主义分析框架中得到了很好的体现。诺斯分析了国家设计的社会基本产权结构后指出,社会经济发展的核心决定环节是政治行动者建立并维持的有效率的产权制度安排所提供的激励和社会情境。社会制度对于经济行动者的激励是重要的,社会制度塑造和决定了激励结构。

(三) 制度的内生性制度为什么会变迁?学术界对此代表性的出发点是效率假设,并在此基础之上,发展出一系列制度经济学理论(诺思,1994)。面对人类社会发展的制度史,学者们注意到了偶然性和路径依赖对制度的不可忽视的影响;在考察人类社会时,经常可以观察到无效率、低效率制度的长期存在,并提出了各种解释,如内卷化理论;但更多研究还是在分析制度演化的机制。张小军(1998)将推动制度演化的力量归结为革命、进化与内卷,其中,内卷是制度长期陷于低效率而迟迟不能改变的状态。而无论是革命还是进化,很明显,制度都将大大提高社会的效率,差别在于:前者是社会各领域依靠暴力的激进变化,后者是长期自发的演进。

当代中国的市场化转型很明显属于制度演变中的进化类型。而进化的动力,又可以分为两类:一是社会各领域长期博弈缓慢衍生的产物,如哈耶克(1998)的自发秩序理论;二是利益集团促成的制度演进,如奥尔森(2005)的国家权利理论。

在转型国家,市场化制度往往被视为“移植性”制度,是外生的。例如,在前苏联解体和东欧社会主义国家剧变之后,引进了一整套的制度框架,就是按照新自由主义的市场化政治经济理论设计的,其核心被称为“华盛顿共识”(Finnegan,2003)。

即使中国市场转型的机制来源于国家对外来的市场制度的移植,按照奥尔森(2005)提出的“共容利益”(encompassing interest)这一理论工具来诠译,这一制度也必然需要符合社会的偏好。“共容利益”指理性人或组织若能够获得特定社会总产出增长额中的相当大的部分,同时会因该社会产出的减少而遭受极大的损失,则他们在此社会中便拥有了共容利益。共容利益诱使或迫使国家关心全社会的长期绩效,期望从“增长的蛋糕”中获取更多收益。那么,中国的市场制度到底是外生的还是内生的?以农村为例,如果说中国农村市场化制度是引进的外生性制度,必然被人嘲笑。人们熟知的农村市场化变革的历史起点是安徽省凤阳县小岗村18户农民的生产责任制,他们在1978年11月24日偷偷按下了18个手印。1979年9月,十一届四中全会通过了《关于加快农业发展若干问题的决定》,允许农民因时因地制宜,经营自主;1980年5月,邓小平在谈话中公开肯定了小岗村“大包干”的做法;同年9月,中共中央印发了《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,认为包产到户“没有什么资本主义复辟的危险”;1982年1月1日,党中央一号文件明确指出,包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制;1983年,全国实行包干到户、包干到组的生产队达到了93%,其中绝大多数实行的是包干到户。回顾这段历史可见,中国农村市场化的最初制度创新是内生的,当该制度被实践证明与已有的基本社会制度框架没有根本性矛盾,并且具有更好的实践效果(即满足制度演进的帕累托最优),则由中央政府事后追认其合法性,并大力推广。

正式的制度如此,非正式的制度也无例外。在中国社会转型过程中,关系运作活跃于社会的各个领域,例如,关系在劳动力市场中的作用机制越来越活跃,这无论如何不是外生的。边燕杰(Bian,1997)将强关系的作用机制描述为,“中国的个人网络习惯于影响那些转过来把分配工作当作与他们联系的一种恩惠的实权人物,这种不被认可的行为易为基于信任和义务的强关系所运用”。事实上,这一描述意味着关系运作具有中华民族的文化和社会特点,即所谓制度的“内生性”。

因此,无论是直接引入的外来制度,还是内部进化衍生的内生制度,本身都应该具有内生偏好特性——即能够导致制度下的行动者具有内生的对制度的偏好。

(四) 宏观与微观层次制度的联系为了实现宏观和微观多层次的因果机制分析,笔者将社会关系机制、威廉姆森的层级制度机制和诺斯的国家中心主义理念纳入一个分析框架中综合考虑,从而探明行动者的关系运用与制度的内生性的相互联系。从根本上说,这样的努力把正式的宏观社会结构和非正式的微观制度的关系运作结合起来,作为内生于宏微观互动的社会过程进行分析。倪志伟(2009)提出了一个值得借鉴的多层次因果分析框架,即由制度层次的制度环境、组织层次的组织框架和个体层次的人际互动构成。在这个分析框架中,宏观制度环境包括支配产权、市场和国家的监督、实施的正式管理规范所组成,这些要素又通过市场机制和国家管理对企业施加约束;中观层面,按照威廉姆森的理论,具有增加效率的机制,同时对组织领域的游戏规则和文化信仰的顺从导致了趋同性,因此,组织层面具有不断增长的趋同性,即制度演进和制度扩散过程;微观层面是群体和个人的行为模式。倪志伟所提出的分析模型中,因果机制有两个作用方向:从宏观到微观的方向和微观到宏观的方向。该模型对于经济制度的运行、维持和变迁,以及行动者的偏好(及其改变)对制度的内生性影响,都提供了很好的开放的分析框架。倪志伟将其称为“新制度经济社会学模型”。

(五) 中国市场转型与劳动力变迁市场转型理论最早始于倪志伟(Nee,1989),即假定市场经济与再分配经济是完全不同的两种经济形态,与之相联系的有两种截然不同的社会分层机制;并且市场导向的转型将改变以再分配经济为基础的、以权力为主导的社会分层秩序,并提出市场权力、市场刺激和市场机会三个论题。在此基础上,又推导出十个可待验证的假设,在该文章中,他明确表述了两个一般性的假设:一是市场转型将降低对政治权力的经济回报,即“权力贬值假设”;二是市场转型将提高对人力资本的经济回报,即“人力资本升值假设”。

该理论提出后,引起了很多争论。罗纳-斯塔(Rona-Tas, 1994)首先对市场转型理论提出质疑,他对1989年前后的匈牙利的研究表明,干部并没有逐渐退出历史舞台;相反,昔日党的官员和国有企业经理能够迅速将他们的政治特权转化为经济优势,变成企业家或上市公司的董事,他将这一趋势概括为权力的形式发生了变化,即“权力变形论”。边燕杰和罗根(Bian & Logan, 1996)基于来自中国天津的调查数据,发现对再分配权力的收入回报是随着改革而提高的,他们提出了“权力维续论”,即在市场改革的同时,党的领导和城市单位制度仍然保持,政治资本的回报仍然维持。谢宇和韩怡梅(Xie & Hannum, 1996)发现,与市场转型论的预言相反,中国城市中对人力资本的回报并没有随着改革的推进而提升。白威廉和麦谊生(Parish & Michelson, 1996)提出了“政治市场”的观点,认为由于政治关系影响利益分配和经济市场的运行,政治资源和政治权力在市场转型过程中将不会贬值。吴晓刚(Wu & Xie, 2003)研究了中国城市中的单位对收入分配的影响后认为,在劳动力市场还不发育、劳动力流动率还相当低的情况下,市场改革对个人收入分配的影响,其中介机制主要是工作单位。

随着市场化进程的不断推进,市场转型理论的运用越来越广泛,也在争论中不断地得到修正和完善。综上所述,市场转型理论的核心就是分配机制由再分配机制转变为市场机制,在这个分配过程中,什么样的人可以获利,通过何种方式获利,用伦斯基(Lenski, 1984)的陈述就是“谁得到了什么以及为什么得到”。

在这样一个宏观制度向市场化变迁的劳动力市场中,微观的行动者在社会资本和关系使用功效上也不可能是一成不变的;并且,微观的行动者逻辑和宏观制度变迁的逻辑到底是否具有亲和性决定了制度是否可以沿着既定方向变迁。因此,结合了微观和宏观层面的研究,不仅有助于厘清社会资本和社会网对于劳动力市场的作用机制,还有助于回答制度变迁对劳动力市场中社会资本和社会网影响的变迁方向,以及市场化制度本身的演进逻辑。

二、研究假设 (一) 研究视角新制度经济学和新制度社会学理论都注重了中间层次——企业或者其他组织层次。但是,制度对于个体行动者的作用,未必一定要通过中介社会结构。制度是一个相互关联的正式与非正式因素的系统,包括习惯、共享信仰、传统、规范和支配行动者在其中追求与获得合法利益的社会关系的规则。个体嵌入这个制度的宏观结构之中,这个制度影响着行动者的偏好,即所谓内生偏好。因此,即使没有组织这一层次的中介社会结构,我们依然可以分析制度对于嵌入其中的个体行动者的影响。

无论是威廉姆森还是倪志伟,他们共同的不足在于缺少对于行动者的互动分析。首先,个体能够通过与其参考群体成员互相讨论,或者根据参考群体成员的行为进行推断,获得关于通过社会网络进行求职的有关信息,有关信息串联的文献解释了为什么从参考群体成员处获得的信息(无论对错)是形成个体决策的重要依据;其次,个体能够通过和他的参考群体成员谈论,交流经验、体会、感受,获得愉悦;再者,个体的求职策略可能受到他的参考群体成员的求职策略选择所反映的社会规范的影响。通过观察参考群体成员的求职策略及其后果,个体可以了解他所属社会群体的适当行为,并希望选择与参考群体成员平均水平类似的求职策略。关于一致性的文献阐述了为什么社会规范使得个体作出与参考群体成员平均水平相似的决策。

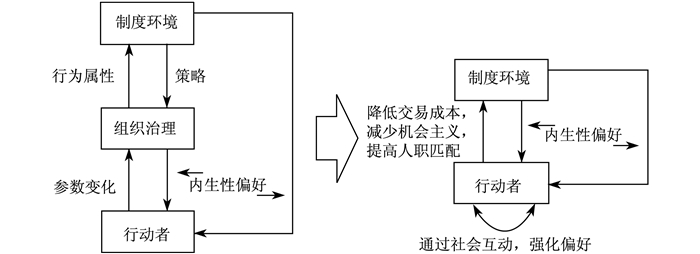

笔者提出以下行动者使用关系求职的劳动力市场模型:

|

图 1 行动者使用关系求职的劳动力市场模型 |

行动者之间的内生互动对个体信任市场制度,在市场制度之中使用社会网络求职及其影响或作用,主要反映在获得信息、交流感受和社会规范等三个方面。

韦伯(1922)在其《经济与社会》中指出,“哪里有竞争,哪里就有市场”。尤其在中国劳动力市场的双重转型之下,宏观市场更加具有不确定性、竞争性过度和不规范性。因此,关系网络在求职中的作用,特别在不确定性的市场条件下,以网络关系为主要内容的社会资本有了更大的运作空间。

市场的不确定性包括劳动力价格涨跌,以及涨跌的方式、速度、规模、时间、影响市场关键因素和突发政策的不确定性等。竞争性是市场的基本特征,在当今竞争激烈的劳动力市场,人力资本有时只有结合关系资本才能发挥效用;规范性指正式的市场制度保证所有的竞争参与主体在一种平等的情况下参与劳动力市场竞争,不会因人不同而给予不同的待遇;规范性与网络之间的关系如何等则需要进行跨文化研究。但在跨城市研究中,可以把一个城市作为一个独特的经济体和文化单元。

对于市场中的关系运作机制而言,个体在进入劳动力市场时都带有两套资源系统:原子化的个人资源系统,以及关系化的个人资源系统;他们分别对应着两套资源,即个体的人力资源和关系资源。在个人特征方面,又可设置以下变量,即人口特征(性别、年龄等)、父母的背景特征(教育和收入等)和人力资本特征(工作经验等)。这些个人特征在理论上反映了个人原子化,而网络特征在一定程度上补充了个体的潜在资源。

在网络特征方面,我们需要测量下列指标:网络结构,即网络的差异性和变异性;能动性(agency),指个人在网络的建构过程中的情感和精力投入,以及在网络中挖掘资源的能力;资源动员(mobilization),即在确定了利用网络关系后,会去找谁,能找谁,关系人能起到什么作用。

关系指人与人、组织与组织之间由于交流和接触而实际存在的一种纽带联系,分为强关系和弱关系。强关系在社会经济特征相似的个体之间发展起来,起到维持群体与组织内部关系的作用;而弱关系在群体之间发生,起到建立群体与组织之间纽带关系的“信息桥”作用。可见,人情更多存在于强关系中,信息更多存在于弱关系中。

从这个意义上来讲,市场转型理论主要讨论了第一套资源的变化,而缺少对第二套资源的讨论。同时,过去的讨论更多集中在微观层次上,而缺乏宏观和微观关联机制的讨论。

(二) 研究模型:内生互动模型为了实现宏观和微观连接的多层次分析,我们采用Manski(1993)提出的社会互动模型(social interaction model)。该理论认为,个人的行为表现可能被团体影响,亦或是个人影响团体的行为。Manski进一步把社会互动分为内生互动(endogenous interactions)、情境互动(contextual interactions)和交互效应(correlated effects)。以下是Manski模型的解释:

y=α+βE[y|x]+E[z|x]′γ+z′η+x′δ+ε

其中,βE[y|x]代表同组成员的平均产出(内生互动)的影响,E[z|x]′γ代表同组成员的平均特征(性境互动)的影响,z′η代表个人的特征的影响,x′δ代表所属群体的特征(关联效应)的影响,ε代表不可观察的个人特征(如个人能力)或组群特征。

内生互动:β度量了内生互动的效应,实际上是用同组的其他成员的表现解释一个特定成员的表现,强调成员相互之间的影响和互动。大多数实证研究都采用同组成员的平均表现对个人产出的影响来识别同群效应。内生互动的特征是个体行为同时受到同组的其他成员的影响,群体成员也同时受到个体的影响,两者是同时作用的1。

1. Manski(2000)简要总结了一些之前的文献提出的克服影响问题来识别非市场互动影响的方法,其中包括:(1)如果研究者事先知道组的平均值对于被解释的个体值作用的滞后期的话,可以使用滞后的组平均值而不是即期值作为解释变量;(2)如果事先知道组的平均值与被解释变量之间的非线性的关系的话,可以使用组平均值的非线性形式作为解释变量;(3)使用组的其他特征(例如中间值)而不是均值来作为解释变量,这要求研究得事先对组的行为模式有相应的了解;(4)如果可以找到外生的工具变量,并且这个变量直接影响一部分组成员的行为变量,而不影响所有成员结果的话,这个工具变量也可用来识别非市场互动的影响。

内生效应对关系使用的影响表现在三个方面。其一,个体可以向其参考群体成员学习如何使用关系,包括通过直接的互相讨论或者间接地根据他人使用关系找工作行为进行推断。有关信息串联的文献(Banerjee,1992;Bikhchandani, et al., 1992)解释了为什么从参考群体处获得的信息是个体决策的重要影响因素。其二,个体通过使用关系找工作本身就能获得与其他关系人交流经验体会的机会,从而享受交流共同话题的愉悦。社会影响模型对此提供了详细的讨论(Becker,1991)。其三,个体使用关系的决策可能受到社会关系规范或关于社会关系的信念的影响。通过内生互动,个体的观察性学习越容易,与其他关系使用者交谈获得的愉悦越多,社会规范对关系的认可越强,所以,内生效应使得个体使用关系找工作更加积极。

情境互动强调个体与其所归属的同组群体的外部特征之间的互动关系,即指个体行为受其所属的群体成员的外部特征的影响,个体行为决策是根据所属群体的外部特征的改变而改变,但他的决策并不能反作用于群体成员的外部特征。本研究中的内生互动和情境互动难以区分,例如,行动者的收入与其所处的公司或单位的平均收入相关,那么就发生了内生互动,即所谓的同伴效应(peer effect);如果收入与其所处的单位的社会经济特征(行业、产品属性等)相关,那么就存在情境互动。

(三) 研究假设和实证分析根据Manski的理论可推知,关系的使用存在着内生互动和情境互动,内生互动其实是个体与参考群体成员之间的相互影响和暗示。在本研究中,指个体将参考其所在的劳动力市场中“别人是否使用关系,别人使用关系找工作的话,那我也使用关系找工作,别人不使用关系,那我也不使用关系”;这种互动是双向的,结果是不确定的。情境互动则强调个体行为受到参考群体使用关系的影响,即“我是否使用关系,在于看看别人用关系是否可以得到好工作”;劳动力市场中他人使用关系的示范效应越好,那么个体使用关系的概率越高。本文通过Manski的模型,将社会资本的群体效应与个体的社会资本及其使用决策连接起来,从而实现微观与宏观的连接。

1. 资本群体效应的互动假设微观层次的资本使用与宏观层次的资本使用具有亲和性,而非矛盾的。当社会中的每个人都可以通过社会网络获得社会资本收益时,很难想象宏观层面集体的社会网络是没有社会资本收益的。但微观的社会资本收益的多少受他人的影响,即行动者参考群体的社会网络的资本收益将影响行动者个人自身社会网络的资本收益。因此,资本群体效应的互动假设如下:

假设1:行动者各类资本对初入职时的收入效应,都和社会对这些资本的平均效应存在正相关。

假设1.1:行动者的关系资本对工作初入职收入的效应,与该劳动力市场关系资本的平均效用存在着正相关;

假设1.2:行动者的教育资本对工作初入职收入的效应,与该劳动力市场上教育资本的平均效用存在着正相关;

假设1.3:行动者的政治资本对工作初入职收入的效应,与该劳动力市场上政治资本的平均效用存在着正相关。

在假设1.1成立的前提下,可能有不同的解释:一是参考效应,即协助者(被请托者)给予求职者多大的帮助,是参考别的协助者的帮助水平;二是关系在整个社会的有效性的普遍认同效应,即整个社会越来越认识到关系能带来效率、信任和抑制机会主义,所以对使用关系者给予更好的待遇。

在不同市场环境中,网络资本、人力资本和政治资本发挥着不同的作用,所以,本文使用多层次模型,设定网络资本、人力资本和政治资本在不同的组(劳动力市场环境)中有着不一样的作用(随机系数)。

根据找工作的地点(城市)和时间(年份),将全部找工作的人划分成不同的组。其操作化的意义在于,假定在同一年份同一个城市的人,其面对的劳动力市场具有制度上的同质性。这样,通过组内汇总的方法,可以获得宏观层次的劳动力市场特征的有关指标。

社会资本的测量分为行动者在求职过程中对关系、信息和人情的使用;人力资本的测量为行动者的教育年限;政治资本的测量为行动者是否中共党员。由于行动者在求职中是否使用关系、信息和人情具有高度相关,所以分三个不同的模型分布进行分析,其中第一个模型集为基准模型,其后为基准模型的基础上加入宏观层次的内生互相效应集。资本群体效应的互动假设的实证结果见表 1。

| 表 1 求职效果(入职时收入对数)的多层次劳动力市场决定模型(N=5 325) |

表 1显示,行动者在求职过程中,社会资本(关系、信息和人情)、人力资本和政治资本都是显著的;同时,添加了劳动力市场的内生性互动模型中,宏观层次的社会资本(关系、信息和人情)、人力资本和政治资本都是显著的。这说明个体层次和宏观层次在求职过程的作用机制都具有普遍性和亲和性。

前文已经提及,这可能有不同的解释,即参考效应解释或者普遍认同效应解释。显然,普遍认同效应是劳动力市场允许关系运作,并对关系在求职中制度化的内生性的制度主义解释。很明显,假设1.2和假设1.3得到证实是源于人力资本和政治资本的普遍制度性承认,因此,普遍认同效应解释更具说服力。

2. 资本关联效应的内生偏好假设在Mansky的内生互动理论模型中,关联效应(correlated effects)指同组人行为一致的原因在于组的成员拥有相似的个人特征或者面临着相似的制度环境。在本研究中,制度环境包含三个方面,即劳动力市场的市场化程度、不确定性和规范性。

为了研究宏观制度的内生偏好,根据已有理论提出:

假设2:内生偏好假设:制度的发育过程,一定会使嵌入其中的行动者对该制度产生内生性偏好。

假设2.1:市场制度的发育过程,一定会使嵌入其中的行动者随着市场制度的发育获得更多的收入;

假设2.2:市场制度发育过程中关系的流行,一定会使嵌入其中的行动者通过使用关系获得更加多的收入。

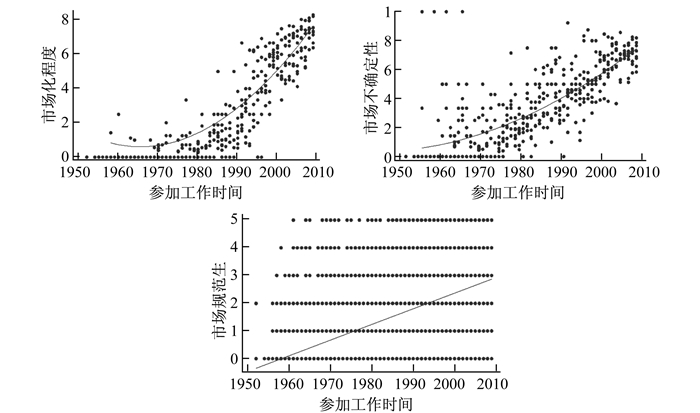

在本研究中,宏观市场化程度制度变迁的制度内涵变量的生成——市场化发育程度、市场的不确定性、市场的规范性,使用以下方法对上述概念进行操作化处理:(1)把求职时私有部门所占的比例作为劳动力市场的市场化程度的测量指标;(2)把求职时第二次求职所占的比例作为劳动力市场的市场不确定性的测量指标;(3)把求职时所在组的规范要求的平均分作为劳动力市场的市场规范性的测量指标。这三个指标在不同时期的分布状况(散点分布和曲线拟合图)见图 2。

|

图 2 市场化程度、市场不确定性和市场规范性的时间分布 |

从图 2可见,随着时间的推进,市场制度是如何被不断推进的;同时,这三个指标发育的依时幅度是不同的(相关模型分析结果见表 2)。

| 表 2 求职效果(入职时收入对数)的多层次劳动力市场关联决定模型(N= 5 325) |

表 2对市场化情境、市场化情境+市场不确定性和市场化情境+市场不确定性+市场规范性进行了分析,显示了社会资本和社会网(关系、信息和人情)、人力资本(教育年限)和政治资本(党员身份)在这三种情况下对求职效果的影响。表 2的内容非常丰富,为了清晰呈现研究结果,可将其中的结果简化为表 3。

| 表 3 求职效果(入职时收入对数)的多层次劳动力市场关联决定模型效应总结 |

社会资本(关系、信息和人情)的互动内生性总是发挥作用,这与之前的结论是一致的,在此不再深入讨论。需要讨论的是宏观制度环境对于微观的个体的各种资本的作用。首先是社会资本,结果显示,关系随着市场化的程度,呈现“倒U型”关系。关系在市场不确定性增加时具有增加收入的功能,市场规范增加时不再有增加收入的功能。信息的互动内生性总是发挥作用。这也与之前结论一致。信息随着市场化的程度,呈现出“倒U型”关系。信息的作用与市场不确定性和市场规范无关。人情的互动内生性总是发挥作用。这依然和之前的结论一致。人情作用与市场化程度无关。信息在市场不确定性增加的时候对收入有正功能,但是当市场规范增加的时候,人情反而具有减少收入的效应。

教育会伴随着市场化程度的提高,对收入的提高具有越来越高的效应;在市场不确定性和市场规范增加时均对收入有增加的作用;但不同市场的宏观特征并不会使党员身份在收入回报上发挥作用。

边燕杰(2004)指出,“转型经济阶段,随着再分配经济向成熟的市场经济迈进,……社会网络的影响面从中度向高度推进,然后回落到成熟的市场经济的中度水平。如将职业流动率作为横轴,将社会网络使用率作为纵轴,上述态势将呈现一个近似“倒U的模式”。本文将边燕杰所发现的网络使用空间的“倒U模式”进行了更为精细的分解,即分为两个部分进一步解释其中的作用机制。

第一,制度的宏观作用机制。初入职时的收入与市场化程度之间呈现出“倒U型”关系,笔者将此理解为制度转型成本:在从再分配经济走向市场化的过程中,市场开始是作为新的激励机制出现,只有获得高于再分配经济时的收入,才能吸引更多的人加入市场;但当私有劳动力部门成为劳动力市场的主要力量后,私有劳动力部门(市场不再需要提供额外的收入激励来促使人们进入市场)。这也就解释了初入职时的收入与市场化程度之间呈现出“倒U型”关系。

第二,网络空间本身的作用。随着市场化程度的发育,会改变网络的作用效力。市场化制度先增加关系和信息对收入的效应,以帮助确立市场化制度——显然,人情并不能帮助解决市场中的信息的不对称和不确定性,以及增加劳动力市场供求双方的交易效率。但是网络关系,尤其是其中的信息可以增加劳动力市场供求双方的交易效率,所以,市场使那些运用网络关系和信息渠道的行动者增加其收入,从而强化了行动者加入私有劳动力部门的偏好。这是制度建立过程中,制度提供的一个典型的激励作用。行动者的逻辑符合受情境约束的理性(context-bound rationality);发源于制度环境的激励与个人的利益、需求和偏好一起影响了网络的作用空间。随着市场化制度得以确立之后,网络关系则不再给予更多的回报,从而表现出“倒U型”分布。一个有力的证据是,当市场规范性增加的时候,我们完全观察不到网络关系通过规范性对收入产生的正效应。

三、结论本文对一个制度演进的宏观作用机制进行了初步研究,即一个制度出现和强化的过程——随着市场化程度、市场不确定性和市场规范性的增加——制度都将强化市场中行动主体的偏好,新增加的制度都将随着自身强化具有提高收入的功能。只有这样的制度,才能自我演进。换言之,也许市场制度是外生的,但外生的市场制度要在中国社会扎根,还需要内生性的演进。在市场制度得以确立的过程中,市场制度本身,尤其在市场制度不确定性的市场条件下,以网络关系为主要内容的社会资本有了更大的运作空间。

Banerjee A., Abhijit V. 1992. A Simple Model of Herd Behavior. Quarterly Journal of Economics, 107(3). |

Bian Yanjie. 1997. Bringing Strong Ties back in:Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China. American Sociological Review(62). |

Bian Yanjie, Logan R.John. 1996. Market Transition and the Persistence of Power:The Changing Stratification System in Urban China. American Journal of Sociology(61). |

Bian Yanjie. 2004. The Social Network Space in the Domain of Occupational Mobility:A Hong Kong China Comparison. Hong Kong Journal of Sociology(5). |

Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I. 1992. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades. Journal of Political Economy, 100(5). |

布迪厄、华康德. [1992]1998. 实践与反思: 反思社会学导引[M]. 李猛、李康, 译. 北京: 中央编译出版社. Bourdieu, Pierre and J. D. Wacquant. (1992)1998. An Invitation to Reflexive Sociology, translated by Li Meng and Li Kang. Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

布朗. 2000. 社会资本理论综述[G]//社会资本与社会发展. 李慧斌、杨雪冬, 主编. 北京: 社会科学文献出版社. Brown. 2000. "Summary of Social Capital Theory. " In Social Capital and Social Development, edited by Li Huibin and Yang Xuedong. Beijing: Social Sciences Academic Press(China). |

Coleman James Samuel. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

|

Collins Rall. 1981. On the Microfoundation of Macrosociology. American Journal of Sociology(86). |

迪尔凯姆. [1971]1995. 社会学方法的准则[M]. 狄玉明, 译. 北京: 商务印书馆. Durkheim. (1917)1995. The Rules of Sociological Method, translated by Di Yuming. Beijing: The Commercial Press. |

Finnegan Willam. 2003. The Economics of Empire:Notes on the Washington Consensus. Harper's Magazine(3). |

吉登斯, 安东尼. 1998. 社会的构成: 结构化理论大纲[M]. 李康、李猛, 译. 北京: 三联书店. Giddens, Anthony. 1998. The Constitution of Society, translated by Li Kang and Li Meng. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

Granovetter Mark S. 1985. Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology(91). |

哈耶克. [1960]1998. 自由秩序原理[M]. 邓正来, 译. 北京: 三联书店. Hayek. (1960)1998. The Constitution of Liberty, translated by Deng Zhenglai. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

Manski C.F. 1993. Identification of Endogenous Social Effects:The Reflection Problem. Review of Economic Studies(60). |

Manski, C. F. 2000a. "Using Studies of Treatment Response to Inform Treatment Choice in Heterogeneous Populations. " NBER Technical Working Papers (0263), National Bureau of Economic Research, Inc. http://www.nber.org/papers/t0263

|

Manski C.F. 2000b. Economic Analysis of Social Interactions. Journal of Economic Perspectives, 14(3). |

Lenski, Gerhard. [1966]1984. Power and Privilege. University of North Carolina Press.

|

诺思, 道格拉斯. 2008. 理解经济变迁过程[M]. 钟正生, 译. 北京: 中国人民大学出版社. North, Douglass C. 2008. Understanding the Process of Economic Change, translated by Zhong Zhengsheng. Beijing: China Renmin University Press. |

诺思, 道格拉斯. [1990]1994. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 刘守英, 译. 上海: 三联书店. North, Douglass C. (1990)1994. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, translated by Liu Shouying. Shanghai: SDX Joint Publishing Company. |

倪志伟. 2009. 经济学与社会学中的新制度主义[G]//经济社会学手册(第二版). 斯梅尔瑟、斯维德伯格, 主编. 罗教讲、张永宏, 等, 译. 北京: 华夏出版社. Nee, Victor. 2009. "The New Institutionalisms in Economics and Sociology. " in The Handbook of Economic Sociology (2nd edition), edited by Neil J. Smelser and R. Swedberg, translated by Luo Jiaojiang and Zhang Yonghong, et al. Beijing: Huaxia Publishing House. |

Nee Victor. 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism. American Sociological Review(54). |

奥尔森, 曼瑟尔. 2005. 权力与繁荣[M]. 苏长和、嵇飞, 译. 上海人民出版社. Olson, M. 2005. Power and Prosperity, translated by Su Changhe and Ji Fei. Shanghai Renmin Publishing House. |

Parish William L., Michelson Ethan. 1996. Politics and Markets:Dual Transformations. American Journal of Sociology(101). |

Rona-Tas A. 1994. The First shall be Last-Entrepreneurship and Communist Cadres:In the Transition from Socialism. American Journal of Sociology(100). |

斯梅尔瑟、斯威德伯格. 2009. 经济社会学手册(第二版)[M]. 罗教讲、张永宏, 等, 译. 北京: 华夏出版社. Smelser, Neil J. and R. Swedberg. 2009. The Handbook of Economic Sociology (2nd edition), translated by Luo Jiaojiang and Zhang Yonghong, et al. Beijing: Huaxia Publishing House. |

Stark D. 1992b. Path Dependence and Privatization Strategies in East Central Europe. East European Politics and Societies(6). |

特纳. 2005. 社会资本的形成[G]//社会资本: 一个多角度的观点. 帕萨·达斯古普特、伊斯梅尔·撒拉格尔丁, 编. 北京: 中国人民大学出版社. Turner, Jonathan H. "The Formation of Social Capital. " in Social Capital: A Multifaceted Perspective, edited by Dasupta, Partha and Ismail Serageldin. Beijing: China Renmin University Press. |

Weber, Max. [1922]1968. Economy and Society. New York: Simon and Schuster.

|

韦伯. 1998. 社会科学方法论[M]. 韩水法, 译. 北京: 中央编译出版社. Webber. 1998. The Methodology of the Social Sciences, translated by Han Shuifa. Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

威廉姆森, 奥利弗. [1971]1996a. 生产的纵向一体化: 市场失灵的考察[G]//企业制度与市场组织: 交易费用经济学文选. 陈郁, 编. 上海: 三联书店、上海人民出版社. Williamson, Oliver. (1971)1996. "The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations. " In The Institution of Firms and the Organization of Markets: Readings in Transaction Cost Economics, edited by Chen Yu. Shanghai: SDX Joint Publishing Company & Shanghai People's Publishing House. |

威廉姆森, 奥利弗. [1979]1996b. 交易费用经济学: 契约关系的规制[G]//企业制度与市场组织: 交易费用经济学文选. 陈郁, 编. 上海人民出版社、上海三联书店. Williamson, Oliver. (1979)1996. "Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations. " In The Institution of Firms and the Organization of Markets: Readings in Transaction Cost Economics, edited by Chen Yu. Shanghai: SDX Joint Publishing Company & Shanghai People's Publishing House. |

威廉姆森, 奥利弗. [1988]1996c. 经济组织的逻辑[G]//企业制度与市场组织: 交易费用经济学文选. 陈郁, 编. 上海: 三联书店、上海人民出版社. Williamson, Oliver(1988)1996. "The Logic of Economic Organization. " In The Institution of Firms and the Organization of Markets: Readings in Transaction Cost Economics, translated by Chen Yu. Shanghai: SDX Joint Publishing Company & Shanghai People's Publishing House. |

Wu Xiaogang, Yu Xie. 2003. Does the Market Pay off-Earnings Returns to Education in Urban China. American Sociological Review(68). |

Xie Yu, Emily Hannum. 1996. Regional Variation in Earnings Inequality in Reform-Era Urban China. American Journal of Sociology(101). |

张小军. 1998. 理解中国乡村的内卷化机制. 二十一世纪(2). Zhang Xiaojun. 1998. Understand the Involution Mechanism of China Rural. Twenty-first Century(2). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32