信任似乎是一个难以界定的概念。总体而言,信任包括了相互性、移情性、互惠性、公民性、尊重、团结、容忍和友爱等要素(Barber, 1983; Baier, 1986; Gambetta, 1988; Hardin, 1991, 1993, 1996; Misztal, 1996; Seligman, 1997; Braithwaite & Levi, 1998; Warren, 2001)。信任被认为能够为社会带来诸多好处,例如能够促进经济繁荣和增长、改善政府治理、防治腐败、提高教育质量、促进个体健康、提高社会治安、增进社会福利等(Fukuyama, 1995; Knack & Keefer, 1997; Putnam, 2000; Zak & Knack, 2001)。

那么,怎样的社会机制才能够生成具有如此多好处的信任?以普特南为代表人物的社会资本理论提供了一个积极并令人激动的答案。在普特南的研究中,各类社团参与网络是推动公民之间合作的关键机制,并且提供了培养信任的框架(Putnam, 1993)。但近年来西方社会的研究表明,并非所有类型的社会参与都能够实现普特南所描述的社会资本效果(Paxton, 2002; Warren, 2001; Stolle, 1998; Stolle & Rochon, 1998; Kaufman, 2003; Browning, et al., 2004; Beyerlein & Hipp, 2005)。纵然发现了社会参与和信任之间具有一定积极影响,但是这种影响在统计上是十分微弱,甚至没有影响(Torcal & Montero, 1996: 181; Van Deth, 1996; Dekker & Van den Broek, 1996; Newton, 1999a, 1999b, 2001)。然而,对这一问题在中国社会的讨论相对较少,但在相关实证研究中仍然可以发现一些证据,例如通过对村级选举调查资料的研究显示,村民参与社团对村民之间的信任程度和社会交往程度并没有影响(胡荣,2006)。笔者利用CGSS2005调查数据对社团参与和参与成员之间信任的研究,则发现二者之间的关系十分微弱(陈福平,2009)。

因此,在社会参与和信任之间,尤其对中国社会而言,或许存在着一些特定社会结构因素对二者关系的制约。那么这种因素是什么呢?正如M.E.沃伦(2004:52)所指出的,“在现代社会中,信任现象的所有社会学分析都要考虑的问题是‘初始单位有限最小范围以外的信任’以及‘范围的有效扩展’”。对这一问题的最初讨论,可以追溯到M.韦伯对于中国社会信任的论述。

M.韦伯认为,中国人的信任不是建立在信仰共同体基础上,而是建立在血缘共同体基础上,即建立在家族亲戚关系或准亲戚关系之上,是一种难以普遍化的特殊信任(M.韦伯,1995)。一些学者对M.韦伯关于中国社会缺乏普遍信任的观点进行了反驳(王飞雪、山岸俊男,1999;李伟民、梁玉成,2002)。但需要注意到的是,M.韦伯也指出,“一种社会关系能够为其成员提供精神满足感和物质利益。如果成员期望通过被其他人接纳而使其处境得以改善、使其地位、安全感、价值满足感得以提升,则他们会专注于保持关系开放;相反,如果经验告诉他们必须通过操控的策略才能改善其处境,他们就会专注于维持关系封闭”(Weber,1968:43)。由此,M.韦伯认为在传统的中国社会中,基于亲属、血缘关系的特殊信任无法创造出市场社会所需要的普遍信任。该论述事实上暗含了两个基本假定:第一,在中国社会,家族亲属关系或准亲属关系所构成的网络是一种封闭性的网络;第二,由这种封闭性网络所建立的特殊信任是无法普遍化的。M.韦伯关于特殊信任和普遍信任论述中所包含的网络封闭性命题则一直被忽视。

因此,当回到社会参与和信任之间关系的问题时,可以看到某种社会文化结构对这种关系造成的影响。在普特南的研究中,社会组织搭建了一种社会联系,人们通过这种网络联系,形成了合作、互惠和信任。但值得思考的是,这种合作、互惠和信任是只存在于封闭的组织网络之中,还是可以外推至整个社会?显然封闭性命题的逻辑否定了这一点。尤斯拉纳(2006)认为需注意普特南所忽视的现象,当我们与朋友交往时,或者当我们参加社会团体的聚会时,是和我们的同类人聚集在一起。参与者并没有把自己的道德共同体扩大,而从信任你认识的人转到信任你不认识的人不是那么简单的。尤斯拉纳1996年在美国佩尤费城的调查表明,信任家人和朋友与普遍信任之间并无相关关系。他(2006)对2003年普特南主持的社会资本基准调查的分析发现,拥有普遍信任者往往是不太经常去看望自己最好的朋友,也不太容易与自己的父母和亲戚长时间待在一起的居民。而吉布森对俄罗斯社会转型中社会网络作用分析,认为家庭和亲族具有强关系特征的社会网络。这些网络内部是同质性的、内聚型的,会阻碍与那些处于网络之外的人互动,如果没有导致个体的原子化,至少也导致了小群体的原子化(Gibson, 2001)。这些研究说明韦伯对于中国社会缺乏普遍信任的研究背后实际上隐藏着更具有普遍意义的命题。

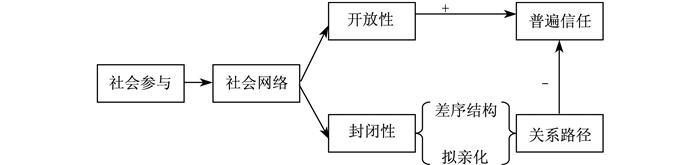

那么在中国社会中,网络的封闭性依靠怎样的模式得以维持呢?其中包含了结构和过程两个基本面相。首先是差序格局结构。差序格局是一个“以己为中心的,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般,大家立在一个平面上,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”(费孝通,1985:24)。这种“以己为中心”的差序格局,实际上是以家族血缘关系为中心的,在此基础上形成的人际关系,具有排他性(卜长莉,2003)。其次是拟亲化过程。对于中国人而言,社会关系的确立首先是“己”为中心,通过内外界限的划定从而实现人际关系的拓展。在这一过程中,首先处于第一位置的自己人是“自家人”。自家人的划分是社会群体的原生性类型。因此,在外人变为自己人的过程中,首先要回到原生性类型——自家人的基础上。通过干亲、拜把子兄弟等仪式,实现了“拟亲化”的过程(陈介玄, 1994, 1995;杨宜音, 1999, 2008)。差序格局展现了中国人人际关系的拓展结构,拟亲化过程则是人际信任的纳入过程。可以将这种包含了差序结构和拟亲化过程的模式称之为关系路径。关系信任会对普遍信任造成的影响则可以从一些受到儒家文化影响国家的实证研究结论得到启示。如艾森斯塔德对日本的研究发现,日本社会存在着一种“普遍性特殊主义信任”(generalized particularistic trust),日本人的信任路径从直系亲属、学校到工作单位,但是并不向陌生人传播(Eisenstadt,2000)。帕克等利用2003年东亚民主动态调查数据中韩国的人际网络分析表明,普通韩国人所参加的正式或非正式团体往往属于具有排他性的内聚型团体。例如普通韩国人更常参加校友会或校友圈子,相对于其他类型的业余爱好圈子,校友圈表达普遍信任的可能性要小得多,更多表达特殊化的信任(Park & Shin, 2006)。因此,在对待社会参与和信任这一重要社会资本关系问题时,不能回避韦伯命题提出的封闭或是开放的网络因素,其对普遍信任的影响是一个双向的过程(见图 1)。

|

图 1 当代中国社会参与和普遍信任的两种路径结构 |

市场经济就其本身而言,是一种信用性经济。20世纪80年代以来,经济学家们越来越深刻地认识到信任对于经济发展的重要意义。学者普遍认为,信任是一个社会经济运作的润滑剂和促进交易行为的基本要素,并通过各种角度对信任问题做出了许多微观层面上的研究和分析。例如张维迎和柯荣柱(2002)的研究表明, 市场化和交易的频度是影响信任的重要因素。市场化程度越高,交易频度越高,信任度就会越高。市场化交易与信任度的关系为:市场化程度越高,信任度越高。市场化程度每提高一个百分点,信任的程度就会提高5个百分点。经济学的基本逻辑表明,信任的形成和人与人之间的交流有关,一个封闭的地方,人与人之间的交流非常少,人与人之间的了解就非常少,对信任的建立就非常不利。如果是开放的地方,人与人之间的交易会非常多,互相之间就会产生重复博弈,使得人们积极建立信任(李涛等,2008)。

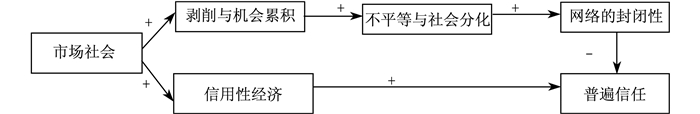

然而,市场社会与信任之间也存在一个内在矛盾。C.蒂利(2008)分析认为,在市场社会发展的进程中,由于剥削和机会累积的存在,使得社会不平等的趋势加大,这种趋势在教育和传播中进一步固定下来,维持一种社会不平等的相对平衡状态。改变这种状态的内在动力需要在社会层面上建立一种不同群体之间、政府和治理代理人之间的信任。通过不同社会主体之间的协商,建立起能够形成人口的财产和福利平等化的公共政策与制度,从而降低市场经济发展过程中不断累积的不平等状态。C.蒂利也提出对于处于市场弱势地位的群体而言,为了增强在竞争中的实力,往往会构建更具有封闭性的社会网络,使得这些群体更加不容易信任外人(见图 2)。赵延东(2006)对武汉市下岗职工再就业过程的分析间接证明了这种分化作用。他发现大多数下岗职工都利用社会网络找到了工作。但这种工作往往是“较差”的工作。同时,下岗工人的社会网络往往是狭窄的,多数网络成员都是亲属和朋友,这不利于他们获得更多的信息和资源,因而社会资本的使用不但没有给下岗职工带来“好处”,反而使他们陷入更为窘迫的境地。

|

图 2 市场社会与普遍信任的内在矛盾 |

关系路径所造成的网络封闭性在市场经济的发展中消失了?许多实证研究表明,差序格局并未随着国家社会主义向市场社会主义的转型而消失(Pieke,1995;Bian,1994;Bian & Breiger,2005;冯仕政,2007)。例如,张文宏(2008)对北京城市居民社会网络中的差序格局进行了研究,发现居民在网络提名顺序上呈现出一种由亲到疏、由近及远的差序格局,而且在包含工具性、情感性和社交性内容的混合性功能讨论网中也存在着大致相同的模式。因此,亲属关系比非亲属关系更能体现亲密、熟悉和互信的一般化特征。在对社会信任的分析中,一些研究也表明了亲属间信任、朋友间信任、熟人间信任和社会信任,随着关系强度的变化表现出强弱高低的差序结构,居民的信任结构仍然存在着一种“差序格局”(胡荣,2006;王毅杰、周现富,2009)。

近年来一些学者的分析开始注意到市场社会中关系和社会资本的矛盾性问题(翟学伟, 2009a, 2009b;奂平清,2010)。翟学伟(2009a:109)分析了关系和社会资本之间的内在区别与联系。他认为“关系的研究基础是家庭本位的社会,而社会资本的研究基础是公民社会,它们在个体选择性、成员资格、公共利益、参与性和做人等方面都有差异”。因此,对于中国人而言,关系网络的建立有两个方面需要注意:第一,由于人与人之间的生存依赖关系是社会交往的逻辑起点,且对于中国人来说强关系往往是不可选择的,人们会天然地依赖于这种关系网络来扩大自身的利益。因此,在这一内生结构和利益需求的驱动下,中国人并不必然需要社团和结社。第二,在这一关系网络的运作中,内在的规范是更为重要的,而社会规范则成为了一个次要因素。笔者认为,翟学伟对关系和社会资本的分析,实质上与笔者对于韦伯命题基础上封闭的社会网络能否产生普遍信任的讨论具有逻辑上的一致性。如果市场社会本身存在增强网络封闭性或是关系路径的趋势,那么社会参与仍然是沿着关系路径,其对生成普遍信任的阻碍可能进一步强化了。这也能够帮助解释为什么市场发展水平越高,但公民参与的信任或是说社会资本生成能力却降低了(陈福平,2009)。翟学伟(2009a:120)最后提出了一个值得探讨的问题“关系是否阻碍了市民社会的建立,以及传统型关系如何可能(或不可能)转换成现代型社会资本”,这恰好也与本文所讨论的问题实质相一致。因此,基于以上讨论,本研究形成了以下两个基本理论命题。

命题1 当社会参与是依赖着关系路径而形成时,其所建立的仍然是一种关系信任。而以亲缘为核心的关系路径与普遍信任之间却存在着矛盾。

命题2 市场社会存在着两种力量,在推进普遍信任的同时,也增强了关系路径和普遍信任之间的矛盾。

基于以上理论命题的操作化,研究假设如下:

假设1 普遍信任的建立必须依靠关系路径,当缺乏关系路径时,亲缘信任对普遍信任呈现负向影响。

假设2 社会参与形成的普遍信任依赖于关系路径,当缺乏关系路径时,社会参与对普遍信任呈现负向影响。

假设3 市场化程度越高的区域,普遍信任程度越高,但关系信任与普遍信任的负向关系越强。

三、变量测量与数据来源 (一) 数据来源本文主要使用了CGSS2005数据中的居民问卷进行研究。CGSS2005数据样本10 376个1,在本研究中用于分析的样本为4 380个2。

1. CGSS2003、2005数据由中国综合社会调查项目组提供,在此表示感谢,样本与调查的具体情况参见“中国综合社会调查”网站http://www.chinagss.org/index.php.

2.在后文的结构方程模型中,要求样本变量不能有缺失值。在本研究中,有较多缺失的信任变量为对三类社团参与者的信任。通过与问卷中是否参与此类社团的比对,缺失的原因在于被访者并没有参与过此类社团,也就无从回答是否信任的问题。所以从研究定位为有参与社团者的信任构建角度上,笔者对三类社团信任回答不适用者做了删失处理。而其他信任变量各有缺失少数样本(最小值8,最大值178),笔者使用了平均值进行了替代。

(二) 变量测量 1. 因变量:普遍信任当我们信任陌生人时,信任才能带来好处(尤斯拉纳,2006)。只有在大多数人愿意表示至少对陌生人有某种程度信任时,普遍信任才可能成为一个社会的发动机(沃伦,2004)。因此,笔者认为,真正意义上的普遍信任是对陌生人的信任。因为在市场经济的内涵中,陌生人包含着一种社会信用的概念。人们只有在具有社会信用的市场中,才可能愿意将所拥有的商品,通过一定形式加以流转,从而产生活跃的市场。与以往对社会信任研究不同,本研究将陌生人信任作为普遍信任主要考察指标,并分析其在市场经济发展中的建构模式。

2. 自变量(1) 关系信任 根据关系路径的差序结构和拟亲化过程,笔者将关系信任分解为三种类型的信任,即亲缘信任、地缘信任和业缘信任。其中亲缘包括亲属关系,地缘包括邻居和邻里、同乡,业缘包括老同学、同事关系以及朋友关系。这种划分符合差序格局和中国传统中五缘关系3的分类。笔者将调查中对“亲戚”的信任界定为亲属信任,对“(近)邻居”、“(城镇的)远邻街坊或(乡村)邻居以外的同村居民”界定为地缘信任,对“同事”、“老同学”、“交情不深/刚认识的朋友的信任”界定为业缘信任。

3.在差序格局的表述中,一般将五缘关系视为血缘、亲缘、地缘、业缘和趣缘。而传统的五缘关系则包括了亲缘(宗族亲戚关系)、地缘(邻里乡党关系)、神缘(供奉神宗教关系)、业缘(同业、同学关系)和物缘(因物发生的关系)。具体论述参见沈永林、黄凯锋,《“五缘”文化研究二十年述评》,《社会科学》2009年第10期。

(2) 市场化、社会参与、社团信任 在本研究中,选用了各省市场化指数来反映各地区的市场经济发展水平差异。市场化指数主要来自于樊纲等所著的《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2006年报告》。社会参与和社团信任则是居民参与各项社会组织活动的频率和对所参与活动成员的信任程度项目进行主成分因子分析得到两个潜在变量(见表 1和表 2)。

| 表 1 社会参与因子(最大方差法) |

| 表 2 社团信任因子(最大方差法) |

西方实证研究认为,社会中的“赢家”(winner)要比弱者表现出更多的社会信任,例如有更高的收入、更好的教育、更健康的身体和乐观的心态的男性等等(Qrren,1997;Newton,1999a:173,2001)。根据中国社会的实际情况,本研究的主要控制变量包括性别、婚姻状况、职业状态、政治面貌、居住社区类型,以及年龄,年龄平方,受教育年限,收入对数。

| 表 3 基本描述统计(N=4 380) |

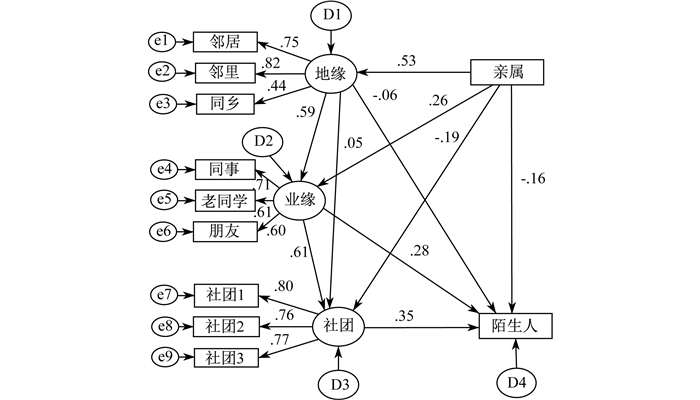

为了进一步分析关系路径的拓展方式,笔者对不同类型信任之间可能的理论联系进行了路径回归分析。在当代中国,关系依然在社会运行中起到重要的作用。刘林平(2001)对深圳平江村的研究表明,总体而言,人们寻找关系的顺序是家庭、亲戚、朋友和熟人。这一顺序是一个从强关系到弱关系扩展开来的过程。翟学伟(2003:8)则进一步对此作出了解释:为什么在儒家社会只有在朋友之间才讲“信”?他强调“一些天然的社会关系(比如血缘和地缘)中不强调信,不是人们忽略了信,而是它本身是先在的,倘若其中出现不信,其付出代价要远远高于守信的代价”。这也就是说在差序格局中,越是先赋的关系类型,其对信任建构的影响越是内生的。而假定所有的外人都有变为“自己人”的可能性,那么具有先赋性的亲属关系是所有关系的起点,而与陌生人建立信任关系,则需要将其类别化和关系化(杨宜音,2008)。通过关系路径,纳入到以亲属信任为核心的自己人信任圈中。因此,判断各类信任是否沿着关系路径形成,通过考察亲属信任对其的影响可以得到证明。由此,笔者建立了一个结构方程模型(见图 3)。图 3为建立在理论探讨上的初始路径,从模型的拟合指标上看,效果并不好。在对各项目的检定参数上,其中地缘信任对陌生人信任的路径不具有统计显著性(P<0.001),这也符合当缺乏必要关系路径,信任无法产生的研究假设,笔者去掉了这条路径。另外,地缘信任的外显变量“同乡”,在统计中因子权重值较低。在调查中实际项目表述是“在外地相遇的同乡”,这可能并不能完全体现地缘关系的影响,例如,王春光(2000)对温州人在巴黎和北京浙江村的研究表明,同乡关系往往要在超越地方的空间中才会突显出来。而对于调查被访者而言,多数人可能并没有这种“他乡遇故知”的直接经验。因此也对其作出了修正。

|

(X2=2184.5;df=36;RMSEA=0.12, GFI=0.878,NFI=0.857,P<0.001) 图 3 人际信任差序纳入的初始路径结构分析 |

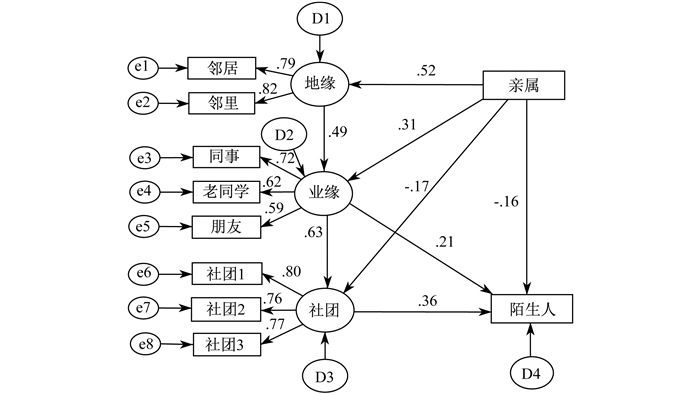

图 4为修正后的路径,模型的拟合指标得到了较大改善。从图 4可以看到以下几个特点:(1)陌生人信任无法纳入到自己人(亲属信任)的任何一种关系类型时,亲属信任与陌生人信任之间是一个负向的直接关系,这证明了韦伯命题中的论述。这意味着当一个社会群体只拥有或主要的社会关系只是亲属关系时,那么这种关系越强烈,就会对外人更加不信任。(2)受到亲属信任强烈影响的“强路径”(回归系数较大的路径)如地缘,并不能拓展到对陌生人信任,而社团信任最可能产生对陌生人的信任感。(3)亲属信任和社团信任之间也是一个负向的直接关系,社团信任的建立同样需要依靠地缘、业缘关系,从而纳入中国人“自家人”的原生性信任圈中。

|

(X2=789.0;df=29;RMSEA=0.06, GFI=0.973,NFI=0.941,P<0.001) 图 4 人际信任差序纳入的修正后路径结构分析 |

如表 4所示,当我们把亲属信任对陌生人信任的间接效应作为关系路径(通过地缘、业缘等),直接效应作为不需要关系而建立信任的指标反映时,可以清楚地看到,缺乏必要的关系路径,亲缘信任对陌生人或社团信任都是一种消极的作用。因此,支持了假设1的观点,即普遍信任的建立必须依靠关系路径,当缺乏关系路径时,亲缘信任对普遍信任呈现负向影响。

| 表 4 信任形成中的两种路径(标准化路径系数) |

由于以上分析本身,并未考虑其他控制变量的影响,同时社会参与在塑造普遍信任的过程中扮演了何种角色值得进一步分析。因此,笔者加入了一些对信任具有影响的控制变量加以考察。

如表 5所示的回归分析结果,其中展现了社会参与对社团成员内部的信任和普遍信任的构建过程。在模型1中,首先建立了一个基准模型,可以看到社会参与对社团成员之间的信任具有正向作用。但是值得思考的是,模型的整体解释力只有0.81%,这说明了社团成员的信任并不强烈地依赖于参与行为本身,这与普特南对社团参与网络的强调并非完全一致。在模型2中,这里考虑了亲缘信任对普遍信任的影响。从结果上可以看到,亲缘信任对社团成员间的影响也是积极的,甚至这种影响要高于社团参与的作用(模型的整体解释力上升了3.35%,高于0.81%的基准模型)。但是这并没有考虑剔除掉关系路径中其他路径影响后所剩余的“净效应”。于是在模型3和模型4中加入了地缘信任和业缘信任加以分析。从模型3和4的结果上看,业缘信任对社团信任的影响最为强烈,模型的整体解释力上升到了17.87%,亲缘信任的影响则是消极的1。因此,信任系统本身存在着一个内在联系,人与人之间的信任模式更可能依赖于不同关系类型交往的经验,而不仅仅是社会参与带来的结果。由社会参与产生的组织内部成员之间信任很可能是极为有限的,在社团中,可能是因为有关系才在一起,而不是在一起多了才有关系。因此社会参与中的社会资本,仍然来自于社会的文化系统,而不是普特南所言的公民社会中参与行为本身的效应。

| 表 5 社会参与的信任构建效果分析 |

1.值得注意的是,城乡差异变量中,从农村会有更高的社团信任(但不显著),到加入各项关系信任后,到城市具有显著的更高社团信任。这说明了农村社区中社团信任依赖关系路径的效应更为强烈。

另一方面,笔者也对不同类型信任对普遍信任的影响进行了分析。从模型5的结果来看,社团参与对人们普遍信任具有正向影响。然而需要弄清的主要问题是,这种更重要的普遍信任是沿着参与的路线产生,还是差序性关系的路线?笔者依次在模型6、模型7、模型8和模型9中,分别依次加入了亲缘信任、地缘信任、业缘信任和社团信任四个变量。结果再次印证了假设1中亲缘信任的消极作用,同时可以看到从亲缘信任到社团信任,这4个变量对模型的贡献分别为0.03%、1.45%、7.71%和9.66%。但是前文已经指出,对普遍信任影响最大的社团信任,仍然形成于关系路径之中。其次,在最终模型9中,社会参与也同样对普遍信任产生了消极影响,这也进一步支持了笔者之前所做的分析,当缺少差序性关系的拓展,外人无法纳入于“自己人”的行列之中时,社会参与无法带来社会资本的提高。在一个社团中,成员中仍然遵循着关系路径,那么社会网络则是一种封闭性的网络,而其创造的也是普特南后来提出的“黏粘型社会资本”(bonding social capital)。这就意味着,中国社会的公民组织发展模式与西方社会有着本质上的差别。当团体创造的社会资本是内聚性,而不具有可发散性时,就意味着参与越多,情感投入越深,恰恰会使得对与自己缺乏社会关系的外人更加不信任,假设2得到了证实。

(三) 市场化进程中的信任建构:从关系信任到普遍信任最后,笔者对提出的假设3进行了检验。为了简化分析,首先将关系路径中的主要信任类型作了因子分析(见表 6)。通过亲缘信任、地缘信任和业缘信任这些主要社会关系类型信任, 得到关系信任这一潜在变量,将关系路径的整体效应综合在了一起。

| 表 6 关系信任的因子分析(最大方差法) |

在表 7中的3个模型里,模型1为用于比较的基准模型。在模型2中,首先加入“市场化”这个二层次变量,考察市场经济对普遍信任的直接影响。正如在前文的理论阐释中所分析的,市场经济发展本身是一种信用型经济的发展,其加快了市场交易的频率,增进了人们之间的互动,加强了社会的沟通和联系。因此,笔者相信市场化对人们普遍信任的提高是积极的。在模型2的结果中,也显示出了这种积极作用的存在。这里支持了经济学家对于市场化作用的第一个假定。然而,如果普遍信任才是真正意义上的社会资本,那么在市场经济发展中,关系路径对其产生了怎样的影响?模型3考察了关系信任在市场化进程中的角色和作用。在前面的实证分析中,可以看到关系信任和普遍信任的内在矛盾是仍然存在的。而市场化进程存在着第二种作用,即加强社会分化,使得社会群体网络更具封闭性,这意味着市场社会在另一个方向上推动了两种信任之间的矛盾。事实上,模型3中多层次随机斜率模型支持了假设3,可以看到关系信任与普遍信任之间存在一个负向的作用。与此同时,市场化与关系信任之间的交互项为正向。因此,市场化的两种作用在模型中都得到了证实。如果社会信任仍然是沿着关系路径模式展开的,由外人转变为自己人的路线而形成,那么在市场经济的发展进程中,这种关系路径所塑造的网络封闭性被进一步加强了,对普遍信任的建立将产生更为消极的作用。

| 表 7 影响居民普遍信任程度因素的多层次模型(N=4 380) |

通过理论讨论和实证研究,笔者发现内在于中国社会的关系路径,作为维持网络封闭性的基本模式,在社会交往中依然被保存了下来,社会参与主要依靠基于关系路径的模式来维持自身的行动力和组织内部的整合。但是内在于文化结构中的这种关系路径,却恰恰无法生产出市场社会中所需要的普遍信任。与此同时,市场经济对普遍信任建立具有双向作用,在另一个方向上推动了这种关系路径的消极作用。或许这也正是为什么我们努力去创造具有普遍性的社会资本,却往往收效甚少的症结所在。

因此,在对待市场经济、社会参与和社会资本的问题时,有以下两个方面的思路值得重视。

第一,需要区分社会参与网络的内部和外部社会资本。在社会经济快速发展过程中,各类社会组织大量增加。虽然一些拟家族化或具威权特质的社会组织具有很强的行动力和内部整合能力(孙志祥,2001),但是这种社会参与的路线与社会资本理论的中所强调的公民参与是否一致?实证的结果则表明其所创造的社会资本着具有一定的缺陷。因此,在讨论社会资本问题时,需要区分参与网络内部的社会资本和具有扩散效应的外部社会资本。现代社会中社团的实质,应该是一种能够将个体与外在世界连接起来,实现良性互动的组织平台,而不应仅仅成为各个群体孤立的“俱乐部”。

第二,需要注意市场社会深层结构中的道德基础。正如尤斯拉纳对道德主义信任的强调,当前市场经济也存在着这样的道德基础。汪丁丁(2007:35)认为“任何经济机制的运行都需要适当的道德基础。制度经济学所谓的‘非正式约束’很大程度上是指道德传统对经济行为的约束”。他将市场经济所需的道德基础进行了归纳:“市场经济是分工合作的秩序不断扩展的过程。这个秩序的道德基础是分工的人们对相互产权的尊重。尊重产权是一种社会共识,它要求人们之间建立基本的信任关系。越是缺乏信任,人们之间的分工就越不发达并且交易成本越高。当信任关系微弱到使交易成本(包括信息交流和互相监督的成本)高于分工与交往所能得到的好处时,合作秩序的扩展就停滞了”。汪丁丁特别强调了作为市场经济基础的信任,是一个大规模人群的信任,而不是“受到小集团利益的狭隘观念的束缚”的信任。这与本研究所强调的普遍信任——对陌生人的信任是一致的。在中国社会的市场经济发展中,我们需要有一种对于陌生人的信任。因此,社会参与所依赖的不应该仅仅是关系路径,更应该是建立在共识和法制基础之上的制度路径,努力去克服市场社会中群体分化的加剧。由后者所产生的信任,才是一种可以带来诸多好处的社会信任。

最后,笔者认为在社会发展的过程中,不仅需要强调组织层面的建设,同时更需要一种能够沟通、联系这些组织的制度建设。只有当社会参与建立在制度保障的基础上,参与的人们可以得到来自超越血缘、地缘和其他关系主义路线上宏观层面的制度支持时,这种社会参与和社会资本的良性构建内涵才是真正一致的。

Baier A. 1986. Trust and Antitrust. Ethics(2): 231-260. |

Barber B. 1983. The Logic and Limits of Trust. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

|

Beyerlein Kraig, John Hipp. 2005. Social Capital, Too Much of a Good Thing? American Religious Traditions and Community Crime. Social Forces(2): 995-1013. |

Bian Yanjie. 1994. Guanxi and the Allocation of Urban Jobs in China. China Quarterly(1): 971-999. |

Bian Yanjie, Breiger R. L., Deborah Davis, Joseph Galaskiewicz. 2005. Occupation, Class and Social Networks in Urban China. Social Forces(4): 1443-1468. |

Braithwaite V., Levi M. 1998. Trust and Governance. New York: Russell Sage Foundation.

|

Browning Christopher R., Feinberg Seth L., Robert Dietz. 2004. The Paradox of Social Organization: Networks, Collective Efficacy, and Violent Crime in Urban Neighborhoods. Social Forces(2): 503-534. |

卜长莉. 2003. 差序格局"的理论诠释及现代内涵. 社会学研究(1). Bu Changli. 2003. The Theory and Modern Meaning of 'Chaxu geju'". Sociological Studies(1). |

Chong-min Park、Doh Chull Shin. 2010. 社会资本与民主的公民身份: 以韩国为例[G]//周红云, 主编. 社会资本与民主. 北京: 社会科学文献出版社. Chong-min Park and Doh Chull Shin. 2010. "Social Capital and Citizenship of Democracy: In the Case of Korea". In Zhou Hongyun (ed. ). Social Capital and Democracy. Beijing: Social Science Acdemic Press (China). |

陈福平. 2009. 强市场中的"弱参与":一个公民社会的考察路径. 社会学研究(3). Chen Fuping. 2009. Stronger Marketization, Weaker Participation? A Study of Pathway to Civil Society. Sociological Studies(3). |

陈介玄. 1994. 协力网络与生活结构——台湾中小企业的社会经济分析. 台北: 联经出版. Chen Jiexuan. 1994. Collaborative Network and Life Structure: The Social and Economic Analysis of Small and Medium-Sized Enterprises in Taiwan. Taipei: Linking Press. |

陈介玄. 1995. 货币网络与生活结构——地方金融、中小企业与台湾世俗社会之转化. 台北: 联经出版社. Chen Jiexuan. 1995. Currency Network and Life Structure: The Transformation of Local Finance, Small and Medium-Sized Enterprises, and Secular Society in Taiwan. Taipei: Linking Press. |

Dekker, P. and T. Van den Broek. 1996. "Volunteering and Politics. " In Political Value Change in Western Democracies, edited by L. Halman and N. Nevitte. Tilburg: Tilburg University Press.

|

C. 蒂利. 2008. 身份、边界与社会联系[M]. 谢岳, 译. 上海译文出版社. Tilly, C. 2008. Identities, Boundaries and Social Ties, translated by Xie Yue. Shanghai Translation Publishing House. |

Eisenstadt S. N. 2000. Trust and Institution Power in Japan: The Construction of Generalised Particularistic Trust. Japanese Journal of Political Science(1): 53-72. |

Fukuyama F. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. London: Hamish Hamilton.

|

樊刚, 王小鲁, 朱恒鹏. 2006. 中国市场化指数——各地区市场化相对进程2006年报告. 北京: 经济科学出版社. Fan Gang, Wang Xiaolu, and Zhu Hengpeng. 2006. The Marketization Index of China: 2006 Report of Comparative Course in Regional Marketization. Beijing: Economic Science Press. |

费孝通. 1985. 乡土中国. 北京: 生活·读书·新知三联书店. Fei Xiaotong. 1985. From the Soil: the Foundations of Chinese Society. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

冯仕政. 2007. 沉默的大多数:差序格局与环境抗争. 中国人民大学学报(1). Feng Shizheng. 2007. The Silent Majority: Chaxu Geju and Environmental Action in Urban China. Journal of Renmin University in China(1). |

Gambetta D. 1988. Trust: Making and Breaking Social Relations. Oxford: Oxford University Press.

|

Gibson J. L. 2001. Social Network, Civil Society, and the Prospects for Consolidating Ruassia's Democratic Transition. American Journal of Political Science(1): 51-68. |

Hardin, R. 1991. "Trusting Persons, Trusting Institutions. " In The Strategy of Choice, edited by R. J. Zeckhauser. Cambridge, MA. : MIT Press. https://www.researchgate.net/publication/248160523_Trusting_Persons_Trusting_Institutions

|

Hardin R. 1992. The Street-Level Epistemology of Trust. Politics and Society(14): 152-176. |

Hardin R. 1996. Trust Worthiness. Ethics(1): 26-42. |

胡荣. 2006. 社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析. 社会学研究(2). Hu Rong. 2006. Social Capital and Villagers Local Autonomous Participation in Rural China: An Analysis Factors Influencing Villagers Participation in Village Election. Sociological Studies(2). |

胡荣, 李静雅. 2006. 城市居民信任的构成及影响因素. 社会(6). Hu Rong, Li Jingya. 2006. The Composition of Urban Residents' Trust and Its Influencing Factors. Society(6). |

奂平清. 2010. 关系社会学"研究反思. 科学社会主义(1). Huan Pingqing. 2010. The Introspection of Guanxi Sociology's Research. Scientific Socialism(1). |

Knack Stephen, Philip Keefer. 1997. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The Quarterly Journal of Economics(4): 1251-1288. |

Kaufman Jason. 2003. For The Common Good? American Civic Life and the Golden Age of Fraternity. Oxford: Oxford University Press.

|

李涛, 等. 2008. 什么影响了居民的社会信任水平?——来自广东省的经验证据. 经济研究(1). |

Li Tao, et al. 2006. What Effects People's Social Trust? Evidence from Guangdong Province. Economic Research Journal(6). |

梁克. 2002. 社会关系多样化实现的创造性空间——对信任问题的社会学思考. 社会学研究(3). Liang Ke. 2002. Creative Space for the Realization of the Social Relationships Diversity: Review on the Trust from the Point of Sociological View. Sociological Studies(3). |

李伟民, 梁玉成. 2002. 特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征. 社会学研究(3). Li Weimin, Liang Yucheng. 2002. Special Trust and Universal Trust: The Structure and Characteristic of Chinese Trust. Sociological Studies(3). |

刘林平. 2001. 外来人群体中的关系运用——以深圳平江村为个案. 中国社会科学(5). Liu Linping. 2001. Utilization of Guanxi(Ties) in Immigrant Groups: A case study of Pingjiang village in Shenzhen". Social Science in China(5). |

Misztal B.A. 1996. Trust in Modern Societies. Oxford: Blackwell.

|

Orren, G. 1997. "Fall from Grace: The Public's Loss of Faith in Government. " In Why People Don't Trust Government, edited by N. Nye, et al. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Newton, K. 1999a. "Social and Political Trust in Established Democracies. " In Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, edited by P. Norris. Oxford: Oxford University Press: 169-187. http://www.ingentaconnect.com/content/oso/413242/1999/00000001/00000001/art00011

|

Newton, K. 1999b. "Social Capital and Democracy in Modern Europe. " In Social Capital and European Democracy, edited by J. van Deth, M. Maraffi, K. Newton and P. Whiteley. London: Routledge: 3-24. . https://www.researchgate.net/publication/241278337_Social_Capital_and_Democracy_in_Modern_Europe

|

Newton K. 2001. Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. International Political Science Review(2): 201-214. |

Paxton Pamela. 2002. Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship. American Sociological Review(2): 254-277. |

Pieke Frank N. 1995. Bureaucracy, Friends, and Money: The Growth of Capital Socialism in China. Comparative Studies in Society and History(37). |

Putnam R. D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University.

|

Putnam R. D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

|

Seligman A. B. 1997. The Problem of Trust. Princeton: Princeton University Press.

|

Stolle Dietlind. 1998. Bowling Together, Bowling alone: The Development of Generalized Trust in Voluntary Associations. Political Psychology(3): 497-525. |

Stolle Dietlind, Thomas Rochon. 1998. Are All Associations Alike? Member Diversity, Associational Type, and the Creation of Social Capital. American Behavioral Scientist(1): 47-65. |

孙志祥. 2001. 北京市民间组织个案研究. 社会学研究(1). Sun Zhixiang. 2001. A Case Study of Non-Government Organization in Beijing. Sociological Studies(1). |

Torcal, M. and J. R. Montero. 1996. "Facets of Social Capital in New Democracies: The Formation and Consequences of Social Capital in Spain. " In Social Capital and European Democracy, edited by J. van Deth, et al. London: Routledge: 167-191. https://www.researchgate.net/publication/237638741_Facets_of_social_capital_in_new_democracies_The_formation_and_consequences_of_social_capital_in_Spain

|

尤斯拉纳. 2006. 信任的道德基础. 北京: 中国社会科学出版社. Uslaner Eric M. 2006. The Moral Foundations of Trust. Beijing: China Social Sciences Press. |

Van Deth, J. 1996. "Voluntary Associations and Political Participation. " In Wahlen und Politische Einstellungen in Westlichen Demokratien, edited by O. W. Gabriel and J. W. Falter. Frankfurt am Main: Peter Lang: 389-411. https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/16598/

|

Warren Mark E. 2001. Democracy and Association. Princeton: Princeton University Press.

|

Weber Max. 1968. Economy and Society. Totowa, NJ: Bedminster.

|

汪丁丁. 2007. 市场经济与道德基础. 上海人民出版社. Wang Dingding. 2007. Market Economy and Moral Foundations. Shanghai People's Publishing House. |

王春光. 2000. 流动中的社会网络:温州人在北京和巴黎的行动方式. 社会学研究(3). Wang Chunguang. 2000. The Social Network of Immigrants: Action Modes of Wenzhou People in Beijing and Paris. Sociological Studies(3). |

王雪飞, 山岸俊男. 1999. 信任的中、日、美比较. 社会学研究(1). Wang Xuefei, Yamagishi. 1999. Comparative Study of Trust in China, Japan and America. Sociological Research(1). |

王毅杰, 周现富. 2009. 城市居民信任的差序格局. 天府新论(2). Wang Yijie, Zhou Xianfu. 2009. Special Trust and Universal Trust: The Structure and Characteristic of Chinese Trust. Sociological Studies(3). |

韦伯. 1995. 儒教与道教[M]. 王荣芬, 译. 北京: 商务印书馆. Weber, Max. 1995. Confucianism and Taoism, translated by Wang Rongfen. Beijing: The Commercial Press. |

沃伦. 2004. 民主与信任[M]. 吴辉, 译. 北京: 华夏出版社. Mark E. Warren, 1995. Democracy and Ttust, translated by Wu Hui. Beijing: HuaXia Publishing House. |

杨宜音. 1999. 自己人":信任建构过程的个案研究. 社会学研究(2). |

Yang Yiyin. 2002. 'One of us': A Case Study of the Process of Trust's Construction. Sociological Studies(2). |

杨宜音. 2008. 关系化还是类别化:中国人"我们"概念形成的社会心理机制探讨. 中国社会科学(4). Yang Yiyin. 2008. Guanxilization or Categorization: Psychological Mechanism Contributing to the Formation of the Chinese Concept of 'us'. Social Science in China(4). |

Zak Paul J, Stephen Knack. 2001. Trust and Growth. Economic Journal(470): 295-321. |

翟学伟. 2003. 社会流动与关系信任——也论关系强度与农民工的求职策略. 社会学研究(1). Zhai Xuewei. 2003. Social Mobility and Personal Trust: On the Strength of Trust and the Strategy of Getting Jobs for Rural Migrants. Sociololgical Research(1). |

翟学伟. 2009a. 是"关系", 还是社会资本. 社会(1). |

Zhai Xuewei. 2002. Guanxi or Social Capital". Society, 1. |

翟学伟. 2009b. 再论"差序格局"的贡献、局限与理论遗产. 中国社会科学(1). Zhai Xuewei. 2009b. Reoffer the Contribution, Limitation and Theoretical Heritage of 'Chaxu geju'. Social Science in China(1). |

赵延东. 2006. 再就业中社会资本的使用——以武汉市下岗职工为例. 学习与探索(1). Zhao Yandong. 2006. The Use of Social Capital in Re-Employment: Take Laid-off Workers in Wuhan City for Example. Study & Exploration(1). |

张维迎, 柯荣柱. 2002. 信任及其解释:来自中国的跨省调查分析. 经济研究(1). Zhang Weiying, Ke Rongzhu. 2002. Trust in China: A Cross-Regional Analysis". Economic Research(1). |

张文宏. 2008. 城市居民社会网络中的差序格局. 江苏行政学院学报(1). Zhang Wenhong. 2008. Differential Order in the Social Network of Urban Residents. The Journal of Jiangsu Administration Institute(1). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32