Zhao Chao, Department of Sociology, Zhou Enlai School of Government, Nankai University.

在谈及20世纪著名社会学家布迪厄的思想成就时,学术界往往会侧重于评价其提出的“布迪厄式”的分析概念(典型的如惯习、场域等)以及文化再生产等理论,却较少将这些思想与知识社会学明确联系起来。实际上,布迪厄是自觉地将知识社会学进路(approach)运用于社会研究的少数学者之一。他不仅基于社会学的现实性关怀,对日常实践、文学艺术、哲学、法律、宗教、科学等主要知识类型进行了深入的分析;还将知识社会学视角运用于社会学知识自身,对其展开社会学的考察,从而使其学说具备了知识社会学与社会学方法论的双重面相。而从知识社会学的角度看,布迪厄的整个理论体系可以说都是“知识的社会学分析”的展开:布氏的实践理论源自对知识与社会相互作用之基本原理的思考;他在文学社会学、宗教社会学、法律社会学、科学社会学等社会学分支领域中,考察了不同知识的社会形塑机制;而反思社会学则是他专门针对社会学知识所作的知识社会学考察的成果。由此可见,知识社会学的研究主题和分析进路内在于布迪厄的学术体系之中,是系统理解其社会学思想的一条主线。

一、布迪厄知识社会学的核心理路 (一) 关于“社会”与“知识”的布迪厄式表述布迪厄的知识社会学始于对法国结构主义知识论的批判性反思。列维-斯特劳斯([1958]2006:8)等结构主义者认为,人类纷繁复杂的知识体系背后隐含着不变的精神结构。这种结构是先验的、普遍性的,它源自人类心灵天生具备的特质,决定了人类的认知与思维。布迪厄承袭了结构主义“注重发掘人类知识和思想背后的深层无意识”的旨趣,但他认为,思维结构并非先验的范畴,而是与经验和社会相联结的。它是社会性地生成的,并随社会结构的变化不断地调整和重构。从这一点上说,布迪厄回到了涂尔干和M.莫斯所开创的法国知识社会学传统。1 不过,由于思维与社会二者并非同质的范畴,所以,在将知识这种逻辑范畴同社会这一非逻辑范畴结合起来思考时,依然沿用旧有的涂尔干式理论框架的话,显然是有局限的。因而同其前辈一样,布氏也面临“如何论证心智结构同社会结构之关系”的诘难。

1.涂尔干和M.莫斯有关“初民社会的认知体系是其社会体系的派生物”等观点,见涂尔干、莫斯,[1903]2005。

为了更好地解决这一问题,布迪厄借鉴了现象学的方法。按照现象学的观点,人类与认知对象之间并非全然的主体和客体的关系,任何意义上的认知对象都不外在于认知主体,而是主体借由认知范畴和认知工具把握的一种“意向”。在梅洛-庞蒂([1945]2001:402)看来,“客观世界”是我们置身于其间的世界,而我们的意识和认知活动是与这一世界共同生成的。主观范畴(认知和对象化活动)与客观范畴(社会世界)不可分割,二者是一种“本体论契合”(ontological complicity)的关系。布迪厄借鉴了这一论证,开始重新打造知识社会学的解释模式。

首先,他对结构主义语境中的“社会”和“知识”范畴予以了重新表述。关于社会,布迪厄没有简单地沿用“社会结构”的范畴,而是引入“场域”(field)概念对其进行理论性的描述。较之前者,“场域”是动态的、生成性的,突出的是客观现实的建构性质。它不仅包括客观差异,还包含这些差异和区隔的主观生成过程。与涂尔干式的“社会事实”分析范式相比,场域能够更好地说明社会因素在个体思维图式生成过程中的具体作用,使社会对人类心智和认知的影响成为可描述的。

其次,关于知识,可以说在布迪厄围绕人类思维和认知议题的大量文献中有着丰富的论述,考虑到其受结构主义和现象学的双重影响,我们大体上可以将布迪厄笔下形形色色的“知识”表述归结为如下两种取向:

1. “知识作为内在性之结构”:结构主义的表述

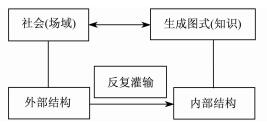

布迪厄关于知识的界定基本上继承了结构主义的表述,即围绕“图式”、“心智结构”、“分类系统”等概念展开。不同的是,他将结构主义的“图式”和“结构”概念予以了经验化和历史化的处理,使知识成为“生成图式”(generative schema)和“建构性结构”(constructive structure),具备了同社会因素联结的条件。由于布迪厄笔下的场域(社会)实际上是一种外在的结构性因素,而以生成图式、心智结构为代表的知识范畴则是结构的内在表现,是体现于思维层面的结构。这样,知识与社会的联结问题就变成了结构自身在内在性和外在性之间的转换问题(见图 1)。

|

图 1 布迪厄知识社会学逻辑图示 |

在布迪厄看来,生成图式(知识)作为内在的结构,是由外部结构,即场域(社会)反复灌输而成的。精神世界的特定样态“不断地被结构形塑而成,又不断地处在结构生成过程之中”。知识和观念体现了“主观的客观性(社会性)”特点。另一方面,外在结构也借助内在结构,即借助知识和思维复制或者再生产自身。作为“物化的分类系统”,社会世界是“生成图式客观化”的结果(布迪厄,[1980]2003:118)。在这里,心智结构(知识)又扮演了某种储存器的角色,将社会结构存放在人的意识层面,成为实践的出发点,也构成场域动态运作不可缺少的环节。总之,外部结构和内部结构的相互作用既是图式(知识)本身的生成过程,也是场域(社会结构)自身再生产和再结构化的过程。外部结构经由该过程进入精神世界,并作为思维对象储存其中,又经由个体的实践复制出来。

2. “知识作为前反思之信念”:现象学的表述

在布迪厄作品中,还有一类概念,如“信念”(doxa)、“实践感”、“性情倾向”(disposition)等,它们是布迪厄基于哲学的,尤其是现象学的视角对知识的概括。布迪厄利用这些概念,试图从“精神的无意识合目的性”(布迪厄,[1980]2003:60)角度,解答“知识与社会如何具体关联”的问题。他认为,行动者在经验(社会)世界中习得和使用的一套社会规范及行为策略并非明确的“意识”,而只是一种“信念”和“感觉”。这种信念和感觉属于“无意识”范畴,它们源于人类对所身处世界的“前反思性的接受”。对于行动者而言,世界(社会)不言而喻、不证自明,人们“接受世界的现状,并觉得它是自然而然的”,所以行动者对自身拥有的观念和知识便具有一种未加反思的确信,并在理所当然中开展实践。信念(知识)的无意识特征使得场域(社会)在无形中实现对前者的灌输,使其忘记自身的社会根源,未经反思地运用社会规范来思考,二者因此不断趋于一致。

(二) “观点即点观”:知识与社会的作用机理“在社会结构和心智结构之间,在社会世界的客观划分和行动者划分社会世界的关注原则之间,存在着对应关系”(布尔迪厄,[1989]2004:1)。在对相关概念进行重新解读后,布迪厄提出了知识社会学的核心观点。他论述道:“构成我们建构社会世界根基的各种知觉图式与评价图式,是某种集体性的历史努力的产物,但这些努力的基础正是那个世界自身的各种结构。”(Bourdieu,1987:234-235)从这一论述来看,布迪厄基本上继承了传统知识社会学的决定论观点,认为社会结构对于心智结构具有先在的决定作用。

其中,在布迪厄那里,建构知识图式的社会因素包括两个方面:场域的特定形态和场域中的特定“位置”。一方面,作为围绕某项事业或目标组成的相对独立和特殊的关系复合体,场域将其预设,即特定的价值、目标及行为规范,置于个人的头脑中,使个体获得它灌输的“实践信念”。另一方面,布迪厄将场域的内在差异性纳入解释模型中:场域内各位置间的差别,往往支配着观念的分野。“观点即点观”(point of view as a view taken from a point)(Bourdieu,1988:782)——构成场域的不同位置所附着的资本在类型和数量方面存在差异,故占据不同位置的个体对场域规范的认同程度并不一致;加之位置的区隔决定了场域中人与人之间不同的关系模式,使成员拥有相异的行事原则和实践规范。同时,布迪厄又强调,观念(知识)同场域及位置并非二元的关系,场域既是不同位置的集合体,也是不同观念的统一体。针对不同场域的考察即为针对不同知识类型的研究,观点的分殊是场域内部差异的表现。同时,观念内在于位置之中,知识(观念)往往体现为附着在位置上的文化资本。

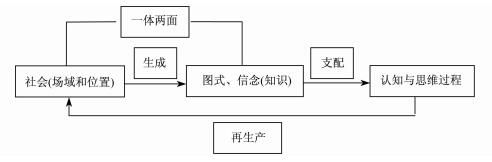

但是,同简单的机械决定论观点不同,布迪厄对传统知识社会学的阐释模型进行了修正(图 2)。在他看来,社会结构对心智结构的决定作用,不仅体现在思维图式被动地接受场域和位置施加的影响,更体现在行动者在实践中的主观认知建构过程。社会力量是通过决定个体的思维原则,即个体在社会生活中被烙印的生成图式、被灌输的信念,来实现对认知和思维活动的支配的。其中,代表知识范畴的图式或信念一方面由社会范畴(场域和位置)所塑造,在生成方面同社会联结在一起,二者呈现一体两面的关系;另一方面,图式(信念)又作为联系社会和认知的中介而存在,是个体进行任何思维与认知的出发点。由于知识与社会之间具有大致的对应性,个体在实践过程中会忽略图式和信念的社会性、历史性,而倾向于认为它们是先验的、客观的、甚至是绝对的。这样,不仅经验世界具备了“客观性”,而且知识也具有了“确证性”,使个体不加反思地信从。“我们‘习惯于’造就我们的东西,并使我们‘选择’我们受其选择的东西”(布迪厄,[1980]2003:103)。于是,个体会自觉按照场域(及位置)提供的价值模式和思维方法进行思考、认知及实践,并使信念经由行动表达出来,从而实现场域支配模式的再生产。

|

图 2 知识与社会的相互作用逻辑 |

总之,社会结构对思维与认知的决定,体现在它决定个人的决定上:“只有当我们说社会行动者是决定自身的时候,我们才可以同时说社会行动者是被决定的”(布迪厄、华康德,[1992]2004:181)。这种“被决定体现在决定之中”的思想,使个体不再是被社会力量推来扯去的粒子,而成为社会结构的积极的维持者;而知识也成为社会再生产过程中不可或缺的一环。

二、实践知识的逻辑在对知识社会学一般解释模式的独到探讨的基础上,布迪厄也对知识的具体形式展开了分析。其中,他重点探讨了社会成员在日常生活过程中形成的“实践知识”(practical knowledge)。1 作为社会中的每个个体都具备的知识类型,实践知识最能涵盖人类知识的一般特点。同时,由于实践活动的社会背景存在差异,使得被社会建构的实践知识具有多样性。其他知识形态大都作为实践知识的特殊类型存在,并且分享着实践知识的逻辑。

1. “实践知识”的所指很大范围上等同于现象学社会学中的“日常知识”,布氏有时在作品中也用“常识”(common sense)来表述前者,尽管他笔下的“常识”同现象学社会学的“日常知识”在性质上存在很大区别。

(一) 实践知识的生成与呈现围绕着“社会世界是什么样子”以及“我应该如何实践(行动)”等问题,每个人都掌握有一套实践知识,并确信这套知识有效。布迪厄认为,人们对实践知识的确信源于实践活动同世界意义的一致。当人们依据同社会结构相一致的生成图式展开实践并达到目的时,会理所当然地认为“社会就是这个样子”、“我所经验到的世界就是客观世界本身”以及“我的想法和做法是对的”,同时忽略客观世界的建构性以及认知工具的生成性。“相信的真正获得在于它在实践中解决了(这些)矛盾。‘发生’意味着对发生的遗忘”(布迪厄,[1980]2003:76)。认知图式与场域相契合,认知便会顺利进行,个人在社会生活中也会如鱼得水;反之,如果个体被抛入陌生的场域,其固有的认知图式同新场域的内在规定性格格不入,就会在行动上无所适从、在心理上产生焦虑感,并对自身的观念信仰产生怀疑。

知识是实践活动的内在出发点。社会生活中的实践知识以“实践感”的面目呈现,它使实践获得了主观意义和存在理由。布迪厄用“实践感”来描述个体在实践过程中获取的知识,意在表达实践知识更多地是一种知道(确信)而又不好言说的“感觉”,并以此同理论知识区别开来。在他看来,实践感使人们对“什么是有价值的、什么是值得追求的”有一种判断,这种判断是实践活动的动力源泉。布迪厄将促使人们进行社会实践的这一动力因素称作“利益”(interest)、“幻象”(illusion)或者“利比多”(libido)。相信“实践会给我带来某种好处”构成了刺激人们行动和实践的理由,而由场域规定的有价值物(即资本)也成为内在于思维中的幻象,成为人们主观追求的利益,成为实现欲望的利比多。

(二) 实践知识的特征由于人们的日常知识是在实践过程中生成的,因此它必然受到实践的塑造,呈现出同系统化的理论知识不同的特点,如默会性、模糊性、紧迫性、权宜性、象征性以及经济性等。

首先,实践知识是默会的和模糊的。由于“社会场”将理解这个世界的基本方式赋予置身其间的个体,因而个体用来进行思维和表达的图式之来源便是一致的。不同个体的身心图式在构造方面也显示出同质性,表现为相同文化背景中的个体能够按相似的方式将周遭世界分门别类。因此,图式的相同或相似构成了个体间相互理解的基础。但是,同现象学社会学的“主体间性”概念不同,布迪厄在这里是用“无意识”而非“意识”作为个体间理解与沟通的桥梁,并认为“‘意识之相通’意味着‘无意识之一致’”(布迪厄,[1980]2003:89)。实践知识因此展现出“默会性”特点,即不必将观念或意图用明确的语汇表达出来便可达致相互理解。这一默会性使实践知识同语言的组织方式(也即逻辑的思维方式)相脱钩——常识是指向实践而非理论的。人们在实践中会直接把自身所使用的知识和策略看成是合理的、可用的,不会、也没有必要将认知活动彻底客观化和对象化或用理论语言对其进行清晰表述。换言之,实践知识是模糊的、反语言的。1

1.这里的“模糊”指实践知识不易用清晰的逻辑语言来表达,并非实践者对如何实践不清楚。

其次,实践知识具有紧迫性和权宜性。实践知识的另一特征是将时间作为其内在维度。实践在时间中展开,意味着时间内在于实践。当个体思索“什么时间该做某事”或“和某人多长时间见一面最合适”时,便是在将时间作为实践的策略性资源加以考虑。在布迪厄看来,实践的时间结构,包括节奏、速度等,都会被个体赋予意义,构成生成图式的一部分。时间的存在还使社会实践具有了“紧迫性”(urgence)。对于实践者而言,思考的时间是有限的,行事的压力会促使他们时刻考虑“紧接着应该做什么”。紧迫性的存在不允许实践者做一种“闲适”(skholé)和“无功利”的对象化活动。因此,认知活动并不以认知本身为目标,而是以行事为目的——当行动者发展出一套权宜性的行事策略时,认知便结束了。在布迪厄看来,实践知识只能是权宜性的,它脱离不开具体、功利和琐碎的情境。只有考虑时间等一切蕴涵意义的要素,实践才能圆满达致目标。

最后,实践知识具有象征性和经济性的特点。象征系统是实践活动的产物。实践知识的构成过程体现了某种“认知的经济学”,即用最简便快捷的方法达到能够最有效指导实践的认知。因此,实践知识不避讳将大量象征、模糊类比等手法运用在其生成过程中,而不考虑逻辑体系本身是否严谨。其中,类比和象征的运用遵循一种“领域混淆”(confusion des sphères)的“逻辑经济学”原则,即用相同认知模式高度经济地组织起不同领域的事物,尽量发掘这些不同事物在象征层面的相似之处,并进行归类(布迪厄,[1980]2003:134)。这种“实践分类学”不仅具有内在严密性,同时又与客观条件相容,且因服从一种“简陋而经济的逻辑”而易于掌握和运用,具有简便实用性。

总之,布迪厄认为,人们在日常生活中所获得的一切知识、思想和观念,包括那些经过深思熟虑的、理性的策略、想法、经验总结,都是实践取向的。实践是常识赖以组织的唯一法则。实践知识遵循一种“非逻辑的逻辑”。在模糊性、权宜性、未经反思、功利实用等方面,“实践的逻辑”同“理论理性”划清了界限。

三、艺术的社会学审视布迪厄的知识社会学不仅包括对日常实践的说明,而且,还包括了对诸如文学艺术、哲学、法律、语言、宗教、科学等系统性专门知识的考察。他认为,系统性知识的生成和运作符合社会与知识之间相互作用的一般原理。专门知识以实践理性为基础,但囿于场域的特殊规定性,故显示出与实践知识相异的特征。在专门知识方面,布迪厄最重要的研究是他关于艺术和科学的社会学分析,其中又以艺术社会学最具代表性。1

1.这里的“艺术”指包括文学、绘画、雕塑、音乐等形式在内的广义的艺术,尤其指“高雅艺术”(高宣扬,2004;朱国华,2004)。本文以布迪厄的艺术社会学为例,探讨布迪厄对于系统性知识的社会学研究。其他系统知识同艺术社会学分享了相似的思路。例如,同艺术类似,布迪厄将语言和修辞看作是一种被反复灌输而成的思维图式,在场域作用下表现为一种文化资本,语言同艺术一样,对于社会阶级的划分起着“区隔”的作用(见布尔迪厄,[1982]2005)。

在布迪厄看来,艺术知识,即在艺术场域中生成的特定图式或性情倾向,表现为对特定艺术符号的“编码”和“解码”能力,包括文学艺术作品的解读能力、审美能力(即“艺术品位”)、表达能力及创造能力等(Bourdieu,1993:223)。生成这些能力的社会机制一方面包括艺术场域的形态;另一方面,艺术场域与更广范围的社会世界相联结,包括它同权力场域的关系,也促成了特定艺术趣味的出现。作为一个“客观上以生产体现在艺术作品中的信仰为取向的世界”,艺术场域的基本预设是某种为艺术而艺术的诉求,即认为艺术活动有其独特价值,艺术作品的好坏与否有一套自主的判定标准(Bourdieu,1980:261)。布迪厄把艺术场域的这一预设称作“反经济的经济”,它体现为某种“以输为赢”的逻辑,即越是与场域外的价值观保持距离——如对当权者冷漠、对大众审美不屑一顾——越能获得圈内人认同。对一般性社会规范的拒斥以及“区隔”(distinction)机制的运作,一定程度上成就了艺术观念的独特性。布迪厄追溯了艺术场域自主性的起源,发现艺术场域的价值随具体艺术形式的差异及场域内外各股力量间关系的变化而不同,而艺术场域内的各种风格、流派以及代际之间,也在不断斗争中定义(并重新定义)着艺术的概念。在他看来,艺术知识就是在这种情境下被生产(及再生产)出来的(Bourdieu,[1992]1996:76)。

对个体来说,艺术知识不仅体现为客观的法则,还包括该法则对个人主观认知的塑造。“只有当一个人拥有了文化能力,亦即拥有用以编码艺术品的代码,一件艺术品对他而言才具有意义和旨趣”(Bourdieu,[1979]1984:2)。布迪厄认为,作为艺术图式或艺术感的能力、代码并非后天习得,人所以能够解码艺术作品,是因为那些代码已经“先天”存在于其感知图式中了。但是,同康德所谓美的“纯粹形式”(康德,[1790][1914]2002:60)的论述不同,布迪厄笔下的艺术代码并非先验的范畴,它获得与否取决于个体在社会场域中的位置,艺术感体现了特定(客观)位置的内化(主观化)。1 作为一种“文化资本”,艺术代码并非平均分布在场域的每个角落,场域中的支配位置要比其他位置更容易获得艺术资本。因此,社会支配群体的艺术能力要普遍高于被支配群体:统治阶级中有更高比例的人从事文学、艺术等“高雅文化”行业,且更具艺术品位;相较之下,普通民众则较少接触艺术,显示出对艺术的普遍隔膜(Bourdieu, et al., [1966]1990:37)。更进一步说,艺术场域自身具备了“统治阶层最居主导地位的那批人最本质的属性”(波丢,[1984]2006:44)。

1.布迪厄认为,康德关于纯粹趣味的论述,其实是将属于生活优越的上层有闲阶级的审美情趣普遍化及合法化为人类感性体验的共同原则(Bourdieu, [1979]1984: 5)。

总之,在布迪厄看来,艺术不可能像统治阶级宣扬的那样,民众有平等的机会接近它;艺术知识的社会分配,体现的是权力结构在个体思维领域的复制。艺术知识本身也构成了某种“符号权力”(张意2005:312)。而教育机制又通过强加并灌输艺术的分类系统,使社会成员将上述结构看成是自然合理的,从而接受被支配的现状。在艺术以外的其他系统知识身上,布迪厄也发现了类似的区隔机制。

四、科学(及社会学)知识的客观性问题科学是布迪厄讨论的另一类重要知识。与艺术及其他非科学知识不同,科学知识的合法性建立在它的“客观性宣称”上,即科学是关于世界的客观有效的认识。布迪厄关于科学知识的社会学分析,乃是想在有关一般知识类型研讨模式的基础上,进一步把科学知识的客观性(有效性)问题纳入他的知识社会学框架,将“客观知识是如何可能的”认识论问题转化为“社会如何确保客观知识可能”的社会学问题。1

1.受实证主义科学观的影响,科学知识长期以来被认为是与社会因素无涉的“客观知识”。因而,曼海姆知识社会学中的“知识”范畴主要包括非科学的系统知识,如意识形态和宗教;R.K.默顿的科学社会学重点讨论科学体制的结构和功能,也将科学的知识内容排斥在其社会学分析之外。20世纪70年代兴起的科学知识社会学正是针对传统知识社会学和科学社会学的上述缺失,提出了其知识社会学的“强纲领”,即所有的知识,无论科学或非科学知识,都不过是得到集体认可的信念,都可以进行社会学的说明(参见赵万里,2001:53-84,122-127)。布迪厄对科学的社会学反思始于20世纪90年代,那时科学知识社会学已经产生世界性影响,因而我们不难从字里行间看出,布氏的许多相关讨论会有科学知识社会学的思想背景。

为避免“社会情境的相对性和真理的超验性之间的二律背反”困境,在将知识社会学的一般原则应用于客观知识时,布迪厄发展了涂尔干“从知识的集体性中发现知识的有效性基础”的研究进路。2 他相信,社会因素并不构成发展客观知识的障碍,所谓知识社会学面临“相对主义的自我驳斥”问题是虚假的。相反,科学(包括社会学)知识的真理性基础,应当从社会中寻找。

2.涂尔干曾发现,构成现代科学概念的基本范畴,例如力、因果关系等,都可以从社会中发现其根源;集体性(社会性)由此成为内在于科学知识、确保知识合法有效的核心要素。有关涂尔干知识社会学的评价,见卡泽纳弗([1976]2003:39、40)。

首先,布迪厄吸收法国科学哲学家巴什拉(G. Bachelard)“科学是赢得的”观点,认为“理性的进展只能来自于就理性展开的理智的政治斗争”(Bourdieu,[1994]1998:140),科学是与常识决裂得来的。日常实践与科学知识遵循截然不同的逻辑,前者是模糊的、实用的、未经反省的;而后者是清晰的、超然的、不断反思的。日常生活中的实践知识非但不能作为开展科学认知的基础,反而是获取真知的迷障,应当坚决摒弃。在布迪厄看来,同常识决裂的方法便是“反思”,科学思维的特质也在于它的“反思性”(reflexivity),体现为对获致真知的各种阻碍因素(包括认识因素、社会因素,以及隐含在认知图式中前反思的实践理性)保持警醒。

其次,布迪厄将保证知识客观性的集体性因素由涂尔干的“整体性社会事实”降格为特定的“科学场域”,认为客观性由场域生成,有效性知识并非缘自整个社会,而是被社会中相对独立的科学体制所塑造。“客观性是科学场域的一种社会产物,它决定于这个场域所接受的预设条件,尤其是涉及处置那些冲突的合法手段”(布尔迪厄,[2001]2006:120)。在布迪厄看来,维系科学知识客观性的认识论规则(如逻辑法则和经验判定法则)是特定社会规则的产物,作为科学规范的“封闭性(同行竞争)原则”以及“实在世界的裁决原则”保证了知识可以在合乎理性的基础上实现自我演进,并将反思性因素持续注入知识生产过程中。

最后,布迪厄对“真知”问题的社会学探讨,旨在将知识社会学作为批判武器,对现实中的科学(及社会学)进行反思和检视。既然客观知识是在科学场的特殊规范下通过不断反思实现的, 那么,当下科学思维中存在的种种“无思”(unthought),以及学术场域中不合理的、使反思无法充分进行的制度因素便构成科学知识进步的障碍,是需要反思的对象。在这个意义上,知识社会学是获得科学真理的一种必要的方法步骤,它能将反思体制化,用“集体的反思性机制”确保知识的客观有效性。

(一) 科学真理如何可能:自主性、入场费在布迪厄看来,客观性作为内生原则,由特定学科场域的“自主性”(autonomy)来保证。科学场“越缺乏独立性,其竞争就越不完善,活动者就越容易在科学斗争中自主地引入非科学的力量”;相反,科学场“越独立,其竞争就越近似纯粹和完善,审核性的工作就越能排除社会力量的干扰,变得更加科学化”(布尔迪厄,[1997]2005:36)。但同时,由于科学活动需要从外部社会获取资源,因此离不开社会对它的承认。这又使得科学场的自主性总是相对的,也会一直有两种支配力量——知识权力和世俗权力共同在场。世俗规范的存在,使科学场中附着“科学认知”以外的行事原则,在科学理性中掺杂实践理性,从而影响科学知识按照自主的逻辑生成。布迪厄认为,知识的客观有效性离不开科学场的高度自律,要求知识工作者对侵蚀场域自主性的各种因素保持警觉。并且,每个科学工作者都应成为“集体性的知识者”,用集体性反思确保科学场以自身为原则的运作。

保证科学知识有效的社会因素不仅体现在科学场的外部形态,还表现为由科学场烙印的“科学图式”或“科学性情”。布迪厄提出“入场费”概念,意指个人进入科学场时须掌握的游戏规则和须具备的性情倾向。入场费包括“研究能力”和“科学幻象”两方面。前者指“对场域中积累的资源的控制能力”,即把资源转化为研究成果的能力,如数学能力、观察总结能力、表述能力等。后者则体现为一种“科学信仰”,包括求知欲、对科学支配原则的前反思的认可,以及“无条件地顺从无功利之心的指令”(布尔迪厄,[2001]2006:70)。只有当个体秉持科学信念从事认知活动,并将科学场的内在规定性视为一种理所当然的信条时,客观知识才得以可能。此外布迪厄还发现,入场费的力度和形式构成了学科自主性程度的衡量标准,并间接体现着各学科知识的客观化水准。

(二) 社会学知识何以可能:参与性对象化与反思社会学社会学是一门科学,围绕科学真理性的讨论也牵涉到作为科学的社会学自身的合法性。“社会学的社会学”不仅作为对客观知识的社会学研究而具有一般认识论的旨趣,同样也可以作为元社会学理论而对社会学方法论有所贡献。1 同自然科学一样,布迪厄认为,“社会学家对本学科科学性的确认实际上与在其中展开科学实践的场域相关”(Bourdieu, et al,[1968]1991:70)。社会学场域的特殊规定性便是它独特的反思机制,主要指“参与性对象化”(participant objectivation)等方法。作为社会场域的一分子,社会学者的特定位置会使他具有一种“自然态度”。如不能超越场域对其思维图式的限定,其认知便只能停留在实践知识水准,而不能生成关于对象本身的真知。

1.例如田耕认为,布迪厄的知识论思路试图将社会分析在社会学研究和认识论上双向展开,体现为一种把知识论的问题作为一种反思社会学来写作的风格(田耕,2005:60)。

在对社会学知识造成损害的诸种自然态度中,布迪厄重点分析了所谓“学究眼光”(scholastic point of view)谬误(Bourdieu,1990:380)。在他看来,社会学者由于身处社会上层,习惯于同真实社会相疏离,因而容易用理论眼光分析日常实践,造成“社会失真”(social weightless)的状况(Bourdieu,[1997]2000:14)。此外,当下社会学知识中“理论与经验研究的虚假对立”等“正统教条”,则源于社会学界内不合理的劳动分工(布迪厄、华康德,[1992]2004:233)。而针对上述集体无意识的社会学反思,便是在对象化活动中,加入研究者与研究对象关系的审查。通过对社会学的知识主体进行对象化,发掘并摒弃其思维结构中的实践理性因素。这种参与性对象化(participant objectivation)的结果,是使社会学者能够在高度自主的社会学场中,自觉根据“社会学图式”进行认知和思维,从而保证社会学知识的客观有效。

五、总结与评析综上所述,布迪厄的知识社会学是作为一个整体展开的。对知识与社会一般作用关系的论述,成为他研究常识、艺术以及科学的理论基点。从实践知识到艺术知识、科学知识,再到社会学知识,布迪厄遵循由一般到特殊的分析路径。而实践知识与科学(社会学)知识二者截然相反的逻辑,则在相互比照中得以阐发。

从知识社会学的理论和研究脉络来看,布迪厄知识社会学学说的特点主要体现在以下三个方面:

第一,布迪厄的有关知识理论立足于法国社会学传统,该传统植根于从涂尔干到列维-斯特劳斯的结构主义思想脉络。它注重发掘人类认知与思维背后的无意识,并以探讨其与结构性因素的关系为特征(Remmling,1973:155;MacCarthy,1996:48)。尽管布迪厄借鉴了现象学认识论,将人类的思维原则述作生成图式或信念,以二重性表述替代了认知范畴与社会(结构)范畴的二元对立,但其基本思路仍然是结构主义的。结构主义构成了布迪厄知识社会学的基本分析框架,是其论述的出发点;而现象学只是用来解决结构的发生学问题而存在的。正如许多学者所批评的那样,布迪厄的惯习理论以及对教育和文化场域等的研究仍具有浓郁的结构决定论色彩。1 在这个意义上,布迪厄的知识社会学立场更接近于涂尔干在《宗教生活的基本形式》和《原始分类》中所表达的结构主义思想,而不是现象学的社会建构论。但正因为如此,在知识与社会的关系问题上,布氏的知识社会学研究能够在吸收现象学取向的同时,重申“知识的社会决定”面相,从而扮演了当代知识社会学继往开来的角色。2

1.对于布迪厄理论的批评,参见亚历山大和贝尔特的相关著述。亚历山大([1995]2003:169)认为,布迪厄所做的努力是要在马克思之后重建一种“历史唯物主义”;而贝尔特([1998]2005:28)则认为,布迪厄没有很好地注意到个体将实践知识转化为理论知识的能力。相关的批评都印证了布迪厄所持有的、决定论的和结构主义的理论立场。

2.在关注知识与社会之关系的知识社会学传统中,现象学社会学以及社会批判理论都更加强调知识对社会的建构或批判面向。参见赵万里、李路彬(2011);赵万里、高涵(2010)。

第二,在从知识社会学切入认识论议题时,布迪厄既反对实证主义社会学家,如R.K.默顿有关科学知识应当免于社会学的审查的观点,认为知识起源同知识有效性的二元对立是不存在的;同时,又反对建构主义学说关于“科学知识同常识之间的无差别性”的处理方法。布迪厄通过对实践知识与科学(含社会学)知识遵循的相异逻辑进行说明,探讨了客观真知的生成所倚赖的具体社会条件。这样既坚持了对一切知识形式进行社会学的考察,又保证了科学知识的独特地位,避免知识社会学滑向相对主义的逻辑陷阱。与当代科学知识社会学的建构主义进路相比,布氏在关系主义认识论前提下将社会科学的实践逻辑与社会的实践逻辑统一起来,不仅恰当地处理了所谓知识社会学的“反身性问题”,也捍卫了“社会学的社会学”的正当性。1

1.布迪厄将科学知识社会学的“强纲领”视为虚无主义的相对主义,与他所谓反思性社会科学截然有别(参见布尔迪厄,[1997]2005:105-106)。

第三,布迪厄的知识社会学同时包涵在其实践理论和文化社会学研究之中,二者彼此交叠、互为前提。实践知识具有模糊性、权宜性、自明性和功利性,发生于主客观维度尚未分化的日常实践领域。其他专门知识,比如艺术或科学,其明确的和自主的理论理性一方面以实践知识的逻辑或生成图式作为内在结构,另一方面又受到特定文化场域的外部结构的制约。对于布迪厄而言,实践知识的逻辑是其文化社会学研究的结构基础,而文化社会学则是其知识构成逻辑的经验展开。将理论的知识社会学论题转换为经验的文化社会学研究,正是布迪厄对当代知识社会学的重要贡献之一。

在当代社会学家中,布迪厄素以不断变换学术姿态而著称。他反对一切绝对论(absolutism),无论是客观主义的社会物理学还是主观主义的社会现象学,无论是唯实主义的唯物论还是唯智主义的唯心论。这正好体现了知识社会学的反思逻辑。按照这种逻辑,布迪厄的知识社会学本身也是开放性的,需要通过与当代其他社会学家的思想的比较而得到反思和发展。解读布迪厄知识社会学理论的隐涵意义,或许正在于此。

贝尔特. [1998]2005. 二十世纪的社会理论[M]. 瞿铁鹏, 译. 上海译文出版社. Baert, P. 1998. Social Theory in the Twentieth Century, translated by Qu Tiepeng. Shanghai Translation Publishing House |

Bourdieu, P. and Dominique Schnapper, with Dominique Schnapper. (1966)1990. The Love of Art: European Art Museums and their Public (in English)(L'Amour de l'Art: Les Musées d'Art Européens et Leur Public), translated by Caroline Beattie & Nick Merriman. Stanford: Stanford University Press.

|

Bourdieu, P. (1979)1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (in English)(La Distinction: Critique Sociale du Jugement), translated by Richard Nice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

|

Bourdieu, P., Jean-Claude Chamboredon, and Jean-Claude Passeron. (1968)1991. The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries (in English)(Le Metiér de Sociologie), translated by Richard Nice. Berlin; New York: Walter de Gruyte.

|

Bourdieu P. 1980. The Production of Belief:Contribution to an Economy of Symbolic Goods. Media, Culture and Society(2). |

布迪厄. [1980]2003. 实践感[M]. 蒋梓骅, 译. 南京: 译林出版社. Bourdieu. (1980)2003. Le Sens Pratique, translated by Jiang Zihua. Nanjing: Yilin Press. |

布尔迪厄. [1982]2005. 言语意味着什么: 语言交换的经济[M]. 褚思真、刘晖, 译. 北京: 商务印书馆. Bourdieu. (1982)2005. Ce Que Parler Veut Dire: L' Economie Des changes Linguistiques, translated by Chu Sizhen & Liuhui. Beijing: The Commercial Press. |

波丢. [1984]2006. 人: 学术者[M]. 王作虹, 译. 贵阳: 贵州人民出版社. Bourdieu. (1984)2006. Homo Academicus, translated by Wang Zuohong. Guiyang: Guizhou People's Publishing House. |

Bourdieu P. 1987. The force of law:Toward a Sociology of the Juridical Field. Hastings Journal of Law(38). |

Bourdieu P. 1988. Vive la crise! For Heterodoxy in Social Science. Theory and Society, 17(5). |

布尔迪厄. [1989]2004. 国家精英: 名牌大学与群体精神[M]. 杨亚平, 译. 北京: 商务印书馆. Bourdieu. (1989)2004. La Noblesse d'Etat: Grandes Ecoles et Esprit de Corps, translated by Yang Yaping. Beijing: The Commercial Press. |

Bourdieu P. 1990. The Scholastic Point of View. Cultural Anthropology(5). |

Bourdieu, P. (1992)1996. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field (in English)(Les Régles de l'art), translated by Susan Emanuel. Stanford: Stanford University.

|

布迪厄、华康德. [1992]2004. 实践与反思: 反思社会学导引[M]. 李猛、李康, 译. 北京: 中央编译出版社. Bourdieu and Wacquant. (1992)2004. An Invitation to Reflexive Sociology, translated by Li Meng and Li Kang. Beijing: Central Compilation & Translation Press. |

Bourdieu P. 1993. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Cambridge: Oxford:Polity Press.

|

Bourdieu, P. (1994)1998. Practical Reason: On the Theory of Action (in English)(Raisons Pratiques: Sur la Théorie de l'Action), translated by Gisele Sapiro, et al. Cambridge: Polity Press.

|

Bourdieu, P. (1997)2000. Pascalian Meditation (in English)(Méditations Pascaliennes), translated by Richard Nice. Cambridge: Polity Press.

|

布尔迪厄. 1997. 文化资本与社会炼金术[M]. 包亚明, 译. 上海人民出版社. Bourdieu. 1997. Caltural Capital and Social Alchem, translated by Bao Yaming. Shanghai People's Publishing House. |

布尔迪厄. [1997]2005. 科学的社会用途: 写给科学场的临床社会学[M]. 刘成富、张艳, 译. 南京大学出版社. Bourdieu. (1997)2005. Les Usages Soclaux de la Science, translated by Liu Chengfu & Zhang Yan. Nanjing University Press. |

布尔迪厄. [2001]2006. 科学之科学与反观性[M]. 陈圣生, 等, 译. 南宁: 广西师范大学出版社. Bourdieu. (2001)2006. Science de la Science et Réflexivité, translated by Chen Shengsheng, et al. Nanning: Guangxi Normal University Press. |

高宣扬. 2004. 布迪厄的社会理论. 上海: 同济大学出版社. Gao Xuanyang. 2004. The Social Theory of Bourdieu. Shanghai: Tongji University Press. |

康德. [1790][1914]2002. 判断力批判[M]. 邓晓芒, 译, 北京: 人民出版社. Kant. (1790)(1914)2002. Critique of Judgment. Translated by Deng Xiaomang. Beijing: People's Publishing House. |

卡泽纳弗. (1976)2003. 社会学十大概念[M]. 杨捷, 译. 上海人民出版社. Cazeneuve. (1976)2003. Dix Grandes Notions de la Sociologie, translated by Yang Jie. Shanghai People's Publishing House. |

涂尔干、莫斯. [1903]2005. 原始分类[M]. 汲喆, 译. 上海人民出版社. Durkheim and Mauss. (1903)2005. De Quelques Formes Primitives de Classification, translated by Ji Zhe. Shanghai People's Publshing House. |

列维-斯特劳斯. [1958]2006. 结构人类学[M]. 张祖建, 译. 北京: 中国人民大学出版社. Levi-Strauss. (1958)2006. Anthropologie Structurale, translated by Zhang Zujian. Beijing: China Renmin University Press |

MacCarthy E. Doyle. 1996. Knowledge as Culture: The New Sociology of Knowledge. London & New York: Routledge.

|

梅洛-庞蒂. [1945]2001. 知觉现象学[M]. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆. Merleau-Ponty. (1945)2001. Phénoménologie de la Perception, translated by Jiang Zhihui. Beijing: The Commercial Press. |

Remmling, G. 1973, Towards the Sociology of Knowledge: Origin and Development of a Sociological Thought Style. London, Routledge.

|

田耕. 2005. 社会学知识中的社会意向:Doxa概念与布迪厄的社会学知识论. 社会学研究(1). Tian Geng. 2005. Conceptualization of the Social within Sociological Knowledge: Doxa and Bourdieu's Sociological Knowledge Theory. Sociological Studies(1). |

亚历山大. [1995]2003. 世纪末社会理论: 相对主义、化约与理性问题[M]. 张旅平, 等, 译. 上海人民出版社. Alexander. 1995. Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason, translated by Zhang Lüping, et al. Shanghai People's Publishing House. |

张意. 2005. 文化与符号权力:布尔迪厄的文化社会学导论. 北京: 中国社会科学出版社. Zhang Yi. 2005. Culture and Symbolic Power: An Introduction to Bourdieu's Cultural Sociology. Beijing: China Social Sciences Press. |

赵万里. 2001. 科学的社会建构:科学知识社会学的理论与实践. 天津人民出版社. Zhao Wanli. 2001. The Social Construction of Science: Theory and Practice of the Sociology of Scientific Knowledge. Tianjin People's Publishing House. |

赵万里, 高涵. 2010. 知识社会学与法兰克福学派的社会批判理论. 山西大学学报(哲学社会科学版)(6). Zhao Wanli, Gao Han. 2010. Sociology of Knowledge and the Frankfurt School's Critical Theory of Society. Journal of Shanxi Unoversity (Philosophy and Social Science Edition)(6). |

赵万里, 李路彬. 2011. 日常知识与生活世界:知识社会学的现象学进路评析. 广东社会科学(3). Zhao Wanli, Li Lubin. 2011. Everyday Knowledge and Life-world: On the Phenomenological Approach of Sociology of Knowledge. Guangdong Social Sciences(3). |

朱国华. 2004. 艺术编码的社会条件:管窥布迪厄艺术社会学. 文艺理论研究(4). Zhu Guohua. 2004. Social Conditions of Art Coding: A Glimpse of Bourdieu's Sociology of Art. Literature and Art Theory Studies(4). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32