20世纪80年代以来, 市场化改革带来中国社会结构的巨大变迁成为国内外学者关注的热点。围绕中国市场转型与社会分层的关系, 学者们进行了卓有成效的研究, 并于20世纪90年代引发了一场颇具影响的学术争鸣。其中, 大部分研究通过收入决定模型探讨社会分层结构, 以及市场机制如何对其产生影响(Bian, 1996; Nee, 1996; Parish, 1996)。实际上, 早期对社会主义体制下的社会不平等研究并非关注收入, 而是一些特殊的集体消费品, 例如医疗服务、教育和住房(Logan, 1993)。学术界对再分配经济时期的住房不平等有不同判断:白威廉认为在社会主义中国, 住房是相对平等的(Parish, 1984); 更多的学者则指出在普遍的“平均主义”分配方式下, 蕴涵着更大的社会不平等(Bian & Logan, 1997; Walder, 1992; Wang, 2000)。

作为经济体制改革的一个重要部分, 中国住房改革已经进行了30多年。1979年以来, 政府通过各种政策成功地推动了住房的商品化和私有化改革, 改变了计划经济体制下的住房分配模式。在改革过程中, 住房政策的调整和变革不仅改变了城市住房体系的结构和本质, 而且对居民生活产生深远影响。其中一个重要表现就是城镇居民住房不平等不断扩大(Bian & Logan, 1997; Khan, 1998; Logan, 1999; Huang, 2001; Davis, 2003; Pan, 2003; Wang, 2003; 李斌, 2002; 刘欣, 2005; 边燕杰、刘勇利, 2005; Hiroshi, 2006; 刘祖云、胡蓉, 2010)。

对市场化改革过程中的住房不平等研究, 学者们主要采用市场转型论的制度主义视角, 关注突生的市场机制对再分配体制下利益关系和机会结构的影响。已有的住房分化研究主要集中在两个时期:一是, 对1979年改革以前计划经济时期的研究; 二是, 从住房改革开始到20世纪90年代末房改初期进行的住房产权获得与住房分化研究。事实上, 从1998年底国家取消福利分房后, 才标志着中国的住房商品化改革进入实质性阶段。考虑到各地差异, 某些地区在实施国家政策上的滞后性, 2000年以后, 中国的住房配置方式才实现了商品化、市场化。在新时期, 市场化转型的推进如何影响住房资源的分化程度, 如何重塑住房资源的分化机制, 是一个非常重要的理论和现实问题。

尽管中外学者对转型时期住房分化机制进行了较为深入的分析, 但已有研究在一定程度上忽视了分析、比较住房分化的地区间差异。地区不仅仅是一个场域概念, 也是一个特定的制度环境(陈志柔, 2000)。中国长期以来的计划经济模式、政策倾斜、再分配制度, 以及人口流动限制等, 已造成各地区之间泾渭分明的产业形态和资源结构, 市场转型以来的不均衡发展战略更加强化了区域之间的分化与差异。因此, 在研究住房分化机制时, 不能对市场化改革的区域差异性视而不见。已有实证研究大部分选取个别有代表性城市进行地区性的数据分析(Bian & Logan, 1997; Davis, 2003; Hiroshi, 2006; 陈志柔, 2000; Huang, 2001; 刘欣, 2005; 李斌, 2004); 也有些学者注意到了地区性差异, 但多采取一般回归分析, 有的将宏观层面的地区变量作为控制变量(边燕杰、刘勇利, 2005); 有的将省区作为一个整体单位进行宏观变量的分析(易成栋, 2006); 有的则忽略地区性变量(Pan, 2003)。未能同时分析宏观地区性因素和微观个体性因素的效用及其交互作用, 在分析方法上存在一定不足。

笔者试图通过分析CGSS2006调查数据, 在地区差异背景下, 探讨市场化改革对住房资源分化程度、住房资源分配机制的影响。

二、理论命题和研究假设中国的市场化改革给经济注入了活力, 提高了效率, 改善了要素配置状况, 是中国近二十多年经济高速增长的主要动力(王小鲁, 2003)。国内外许多研究显示, 市场化程度有助于经济增长和生产效率的提高(哈勒根、张军, 1999; Falcetti, et al., 2000)。这种变化在住房领域表现得尤为显著。中国的住房改革源于20世纪70年代末期日益加剧的住房危机, 目标是通过实现住房供给的商品化与市场化, 提高住房生产效率, 改善居民居住水平。通过30多年的改革, 城市居民的居住条件得到了很大改善。据统计, 中国城镇居民人均住房面积从1978年的6.7平方米提高到2008年的28.3平方米, 增长了3倍多, 住房质量、住房成套率、配套设施与环境也大为改观1。在非均衡发展的改革进程下, 一个地区的市场化程度越高, 经济发展水平越高, 则该地区的住房改革就推进得越深入, 住房市场也发育得更完善。同时, 居民收入水平越高, 对住房消费的支付能力也越强。由此可见, 地区市场化程度在一定程度上能有效刺激居民的住房需求, 提高居民的住房水平。

1.参见:中新网“官方称中国人均住房建筑面积已达30平方米”[OL]http://www.chinanews.com/estate/2010/12-29/2755873.shtml, 2010年12月29日。

按照市场转型论(Nee, 1991; 1996)的逻辑, 新兴房地产市场对再分配体制下的城市住房分化具有平等化效应。一方面, 住房市场化改革开辟了新的住房资源分配渠道, 在市场机制运作下, 控制住房资源的权力更多存在于类市场的交易中, 而较少存在于再分配经济中; 另一方面, 由于市场机制强调个人能力与开放竞争的游戏规则, 住房资源的占有状况更多取决于个人在市场上的竞争能力与支付水平, 而非市场之外的再分配权力与组织资源。在市场激励下, 教育回报上升, 权力资源回报下降, 因此教育对于住房资源的获得的影响得以增强, 而权力资源对住房资源获得的影响逐渐式微。总而言之, 市场转型过程会逐渐降低再分配体制下权力精英与一般生产者在住房资源占有上的不平等, 从而创造一个能力导向的更加公平和开放的住房供应系统。

然而, 与之相对的权力持续论(power persistence thesis)或权力转换论(power conversion thesis)则强调制度转型过程, 再分配的权力优势和再生能力(陈志柔, 2000)。有的强调改革过程中官僚体系内部的权力消长和地方政府职能的强化(Walder, 1995; Oi, 1999);有的验证了官僚干部权力和政治资本在改革后的延续与扩大(Bian, 1996); 有的侧重政治权力转化为经济资源的过程(Rona-Tas, 1994); 有的强调政治市场的产生和变迁过程(Parish, 1996)。总而言之, 这些反对“市场转型论”的观点都主张, 在市场改革过程中, 再分配权力仍然具有延续性, 而且政治权力不仅为某些群体在官僚体系内部发挥作用, 也会转换成市场经济中的有价资产, 可以待价而沽。因此, 市场改革的最大受益者并非是直接生产者, 反而是官僚体系中的干部(陈志柔, 2000)。相关实证研究显示:单位制和再分配权力仍然对住房资源的分配产生重要影响, 公共权力(无论是寻租能力还是再分配能力)对于住房面积分配和购房机会的分配, 都具有正向影响(刘欣, 2005)。管理精英比专业精英更有可能拥有住房产权, 管理精英在住房面积和住房质量上也均优于专业精英(边燕杰、刘勇利, 2005)。

笔者认为, 虽然市场化改革大大提高了住房资源的生产效率, 但并非自觉淡化再分配体制下的不平等。事实上, 政府主导下的住房市场化改革至少从以下两个方面都朝着有利于再分配精英的方向进行。

第一, 公房私有化改革以保证有房者的既有利益为出发点。按照规定, 原公房占有者拥有优先低价购置现住房的权利, 在再分配体制下获得优势住房资源的权力精英通过私有化政策合法地将租住权升级为所有权, 成为受法律保护的私人财产, 从而将再分配体制下的住房优势固化。随着改革的推进, 尽管单位逐步退出住房供给体系, 但改革中政策规定的抽象性和模糊性仍然使得掌握土地和住房建设资源的权力单位有机会为自己谋求有利的住房资源。在权力机关工作的再分配精英不仅享受较高的住房补贴和货币福利, 从而增强了商品房的支付能力, 同时也更有机会以低于市场价格获得具有政策补贴性的住房(如单位自建经济适用房、单位集资房、政府经济适用房等)。

第二, 住房商品化市场并非完全脱离了国家再分配权力的干预和控制。中国当下的房地产市场与地方政府之间已经形成了错综复杂、讳莫如深的利益关系网。1998年拉动内需的政策导向, 使得以住房为主的房地产业成为我国国民经济的支柱产业。开发商建房要向地方政府缴纳高额的土地出让金, 而地方政府则通过“卖地”壮大财政预算外收入。在很多地区, 土地财政早已超过预算收入, 成为经营城市发展GDP的不贰法宝。在经济利益的驱使下, 国家和地方官僚必然持续介入房地产市场的经济活动, 中国住房市场形成了如白威廉和麦谊生所谓的“政治市场”(Parish, 1996), 掌权者参与政治市场的讨价还价能力使得他们在转型过程中能够获得更多的好处, 而不是使其权力贬值。综上所述, 笔者提出以下两个基本命题:

第一, 市场刺激命题。市场化改革能够有效提高住房的建设效率, 增加住房资源的供给总量, 但同时也会扩大住房资源的贫富分化。

假设1a:地区市场化的推进能够提高地区居民的住房水平。

假设1b:一定时期内, 地区市场化的推进会扩大地区住房资源的贫富分化。

第二, 权力优势命题。在市场转型过程中, 再分配权力资源仍然保持着对住房资源占有上的优势。

假设2a拥有再分配权力的政治精英的住房水平更高。

假设2b:再分配权力对住房资源的回报要高于人力资本。

三、研究模型与变量设计 (一) 分析方法在分析方法上, 笔者采取了多层线性模型的分析方法。该方法主要适用于多水平、多层的数据结构, 其运算原理可以被称为“回归的回归”, 即把属于不同集群与层级的嵌套样本视为不同的回归模式。先在个体层次上进行回归分析, 然后再将回归系数作为统计量与第二层所观察的变量混合再一起进行新的回归分析。在本研究中使用多层线形模型来分析住房资源的分配机制是非常必要的。

首先, 从研究数据结构来看, CGSS2006调查采用的是四阶段分层不等概率抽样, 这种抽样方式实际上是一种多阶段的随机集群抽样(multi-stage random cluster sampling), 同一个集群内的个体之间可能存在一定的关联。如果使用一般线性回归模型进行分析, 无法满足误差项间独立性的假设, 因此无法进行正确和有效的数据分析1。

1.笔者曾使用一般线性回归模型进行相关分析, 但残差分析结果显示, 统计量DW值严重偏离正常值2, 显示出明显的误差序列相关。

其次, 从中国社会的现实情况来看, 地区差异是影响个人住房资源获得一个不可忽视的重要因素。长期以来, 中国的非均衡发展战略进一步强化了地区之间制度性差异, 从而影响到住房资源的分配机制和分化结果。因此, 地区的制度特性也成为制度转型过程中, 解释社会后果的一个重要中介因素(陈志柔, 2000), 在进行分析时, 绝不能对地区差异视而不见。多层线性模型可以将高于个人层面的, 由部分个体共享的地区层面的情景变量纳入回归分析中, 弥补一般线性回归模型对于这些变量的忽略。

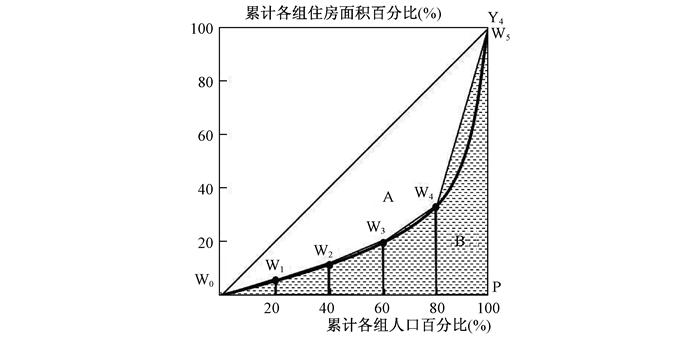

(二) 指标建构在分析住房不平等的地区差异时, 需要构建一个用于反映住房分化程度的有效指标。受基尼系数启发, 笔者尝试借用基尼系数的思路构建一个反映地区住房分配不平等的指标—住房不平等系数G’。正如收入可以反映分配差异, 个人居住面积同样可以反映出住房资源分配上的差异。如果将整个社会的个人住房面积总和视为住房资源总量, 可以将该地区内的全部调查人口按个人住房面积由低到高依次排序, 并按照人数相等的原则平均分为若干组, 以各组累计人口百分比为横轴, 累计住房面积百分比为纵轴, 做出表示至某一组的累计人口占全部人口住房面积的百分比随累计人口百分比变化而变化的曲线, 进而绘制出住房资源分配的洛伦茨曲线。在此基础之上计算出住房面积分配上的基尼系数。

如图 1所示, 曲线OY表示住房资源分配的公平曲线, 曲线的弯曲程度表示住房面积分配不公平的程度。住房资源分配的公平曲线与绝对公平线OY所包围的面积A占绝对公平线与绝对不公平线之间的面积(A+B)的比重, 即为住房面积分配的基尼系数, 也就是反映住房面积分配公平程度的住房不平等系数, 用公式表示为G=A/(A+B)。与基尼系数一样, 住房不平等系数总是介于0与1之间, 并随着住房面积洛伦茨曲线弯曲程度的增大而逐渐增大。通过构建这一指标, 可以比较各个地区住房分配公平程度差异, 由此进一步探讨其影响因素, 分析不同地区住房不平等程度上的差异和变化机制。笔者以省为地区单位, 计算了CGSS2006调查的28个省区的地区住房不平等系数, 并按照住房不平等系数G’由小到大顺序进行排列(见表 1)。

|

图 1 住房洛伦茨曲线与住房不平等系数含义图 |

| 表 1 各省住房不平等系数 |

需要说明的是, 由于CGSS调查采取的是分层的四阶段不等概率抽样1, 抽样的第一层级为区(县), 而非省份, 因此个别省份内所调查的样本数量相对较少, 某些省内城市层级的多样性2不足, 因而有可能在一定程度上会影响个别省区计算结果的代表性和准确性。尽管在理论方法和数据资料上存在一些缺陷, 但该指标对于从地区的宏观层面来描述并理解住房资源的分化状况仍然不失为一项有益的尝试。

1.抽样层级分别为:区(县)、街道(镇)、居委会、住户和居民。其中区(县)、街道(镇)、居委会(村)三级根据“第五次全国人口普查资料”(2000年人口普查)完成抽样。

2.“城市层级多样性”指的是包含省会城市、地级市、县级市等不同级别的行政区划。

(三) 变量说明在对居住水平的回归分析中, 因变量为家庭人均住房面积, 在模型中对人均住房面积取自然对数。模型中的自变量分为个人和地区两个层次。

个人层次的解释变量主要包括两类:一是反映人力资本的变量, 即受教育年限、是否具有技术职称; 其中前者为转变后的定距变量, 后者为虚拟的二分变量。二是反映权力资本的变量, 即干部身份、单位性质。两个变量都是二分变量:干部身份指的是个人是否具备国家行政级别, 若具备, 则为1;单位性质指的是个人是单位的所有制形式, 1为体制内的国有单位。以往的研究中, 党员身份往往被视为权力资本测量指标, 但笔者放弃该做法, 而选择是否具备国家行政级别作为测量干部身份的指标。原因在于中国目前有超过七千万党员1, 但并不是所有党员都处于再分配权力序列当中, 其中相当一部分党员仍是普通群众2, 并未享受再分配权力带来的各种优势。只有进入国家权力体系, 纳入国家行政编制的“干部”, 才能真正享受再分配权力带来的各项利益。因此, 使用“是否具备国家行政级别”比“党员身份”更能体现出是否拥有再分配权力的差异。此外, 由于再分配权力所掌握的剩余资源都储存在国有体制内部, 因此体制内职工更有可能获得来自于再分配权力的资源。

1.截至2009年底, 全国共产党员人数达7799.5万名, 参见:中华人民共和国中央人民政府门户网站http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/28/content_1639416.htm, 2010年6月28日。

2.2009年, 全国发展党员297.1万名, 其中近半数在生产、工作第一线。参见中华人民共和国中央人民政府门户网站http://www.gov.cn/jrzg/2010-06/28/content_1639416.htm, 2010年6月28日。

个人层次模型的控制变量除了家庭人口数、婚姻状况、户籍情况、家庭收入等变量外, 还加入了“本人为房主”、“住房类型是否自建私房”两个二分控制变量。“房主”指的是被访者所居住的住房登记在自己名下, 或由被访者夫妻双方共有, 此外, 还有少量住房是由被访者购买, 但登记在子女名下, 也将其归为“房主”一类。之所以要对“是否是房主”进行控制, 是因为被访者由访问员在家庭成员中随机抽取, 并非所有的访问对象都与住房的获得过程直接相关, 为了避免样本随机性对研究内容的干扰, 有必要对此进行控制。“自建私房”指的是在私人所有的宅基地上自行建造的房屋。已有研究显示, 住房质量不仅依据经济和社会变量分化, 在很大程度上也因住房类型和时间而分化, 自建房在居住面积上具有较大优势(Pan, 2003)。CGSS2006的调查数据显示, 自建房的人均住房面积比非自建房要高出近30%1, 由于本研究假设都建立在经济和社会变量基础之上, 有必要对由住房类型所引起的居住水平差异进行控制。

1.CGSS的调查数据显示, 自建房的人均居住面积为45.19平方米, 而非自建房的人均居住面积为34.88平方米。

地区层面的解释变量为“中国各地区市场化进程相对指数”, 这一指标由樊纲等经济学家们提出, 通过比较的方法从多个不同方面对各省、直辖市、自治区的市场化相对程度进行测度, 从而对各地方市场化进展程度的差别做出一个大致反映。在指数体系的建立上, 这套指标客观、稳定、具有持续性, 基本上包括了市场化的各个主要方面, 具有较好的测量效果。市场化指数评分并不表示市场化的绝对程度, 而只是表示某一省份在市场化进程中同当时市场化程度最高和最低的省份相比的相对位置。2与此同时, 笔者引入了2006年各地区的商品房平均价格作为控制变量, 3主要基于以下两点考虑:首先, 价格反映出了供求关系, 与地区的人口规模、城市面积、土地供应量等地区因素密切相关, 在一定程度上能够补充地区市场化程度所不能衡量的宏观因素; 其次, 房价与地区市场化程度存在一定程度上的相关, 但却并非完全由市场化程度决定, 且市场化指数的内涵更为丰富, 包括政府与市场的关系, 非国有经济的发展, 产品市场的发育、要素市场的发育、市场中介组织和法律制度环境等多方面内容(樊纲, 2006)。在现实生活中, 地区房价的波动和变化往往会对居民的住房资源占有产生较大影响, 因此, 必须控制房价因素的影响, 从而更为清晰和稳定地考察由市场化程度所反映的制度环境对住房资源供给的影响。

2.关于该指数的具体指标体系与计算方法, 请查阅樊纲、王小鲁、朱恒鹏, 《中国市场化指数—各省区市场化相对进程2006年度报告》, 中国经济改革研究基金会国民经济研究所。

3.各省商品房平均价格参见:《中国房地产统计年鉴》, 北京:中国统计出版社, 2008年版, 第130页。

在对地区住房不平等程度的分析中, 因变量为地区住房不平等系数G’, 自变量为地区市场化相对进程指数。

四、研究模型 (一) 对总体样本的分析模型 1. 零模型—模型Ⅰ零模型也可以被称为方差成分分析(张雷等, 2003:19)或具随机效应的单因素方差分析模型(温福星, 2009:50)。在零模型中, 第一层和第二层都没有预测变量, 研究目的仅在于将方程分解为由个体差异造成的部分和由组差异造成的部分(见公式1)。

| $ \begin{array}{l} {个体层面}:{\rm{ln}}\left( {{Y_{ij}}} \right) = {\beta _{0j}} + {\varepsilon _{ij}}\;\;\;\;\;\;\;{\varepsilon _{ij}} \sim N\left( {0,{\sigma ^2}} \right)\\ {地区层面}:{\beta _{0j}} = {\gamma _{00}} + {\mu _{0j}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mu _{0j}} \sim N\left( {0,{\tau _{00}}} \right)\\ {混合模型}:{\rm{ln}}\left( {{Y_{ij}}} \right) = {\gamma _{00}} + {\mu _{0j}} + {\varepsilon _{ij}} \end{array} $ | (1) |

以平均数为结果的回归模型, 即将第一层回归模型设置为没有预测变量的零模型, 将第一层模型的截距项作为第二层回归模型的因变量, 并且用第二层总体层次的自变量解释第一层模型截距项的差异。由于截距项实际上是各组因变量的平均数, 因此以平均数为结果的回归模型实际上就是将各组平均数作为第二层的因变量进行对第二层自变量的回归分析, 用于测量第二层预测变量对于第二层各组平均水平的影响(见公式2)。

| $ \begin{array}{l} {个体层面}:{\rm{ln}}({Y_{ij}}) = {\beta _{0j}} + {\varepsilon _{ij}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\varepsilon _{ij}} \sim N(0,{\sigma ^2})\\ {地区层面}:{\beta _{0j}} = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{Z_1} + {\gamma _{02}}{Z_2} + {\mu _{0j}}\;\;\;\;\;\;\;\;{\mu _{0j}} \sim N(0,{\tau _{00}})\\ {混合模型}:{\rm{ln}}({Y_{ij}}) = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{Z_1} + {\gamma _{02}}{Z_2} + {\mu _{0j}} + {\varepsilon _{ij}}\; \end{array} $ | (2) |

模型中因变量Y为家庭人均住房面积, 自变量Z1为地区市场化指数, Z2为地区住房价格。

3. 随机截距模型—模型Ⅲ随机截距模型设定第一层回归模型的截距项具有随机效应, 将第一层的截距项作为因变量, 使用第二层预测变量进行回归分析, 而各组之间的回归直线斜率相同, 具有固定效应(见公式3)。

| $ \begin{array}{l} {\rm{{个体层面}:ln}}({Y_{ij}}) = {\beta _{0j}} + {\beta _1}{X_1} + {\beta _2}{X_2} + {\beta _3}{X_3} + {\beta _4}{X_4} + {\beta _5}{X_5} + {\beta _6}{X_6} + {\beta _7}{X_7} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _8}{X_8} + {\beta _9}{X_9} + {\beta _{10}}{X_{10}} + {\beta _{11}}{X_{11}} + {\beta _{12}}{X_{12}} + {\varepsilon _{ij}}\\ {\rm{{个体层面}:}}{\beta _{0j}} = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{Z_1} + {\gamma _{02}}{Z_2} + {\mu _{0j}}\;\;\;\;\;\;{\mu _{0j}} \sim N(0,{\tau _{00}})\\ {\rm{{个体层面}:ln}}({Y_{ij}}) = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{Z_1} + {\gamma _{02}}{Z_2} + {\beta _1}{X_1} + {\beta _2}{X_2} + {\beta _3}{X_3} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _4}{X_4} + {\beta _5}{X_5} + {\beta _6}{X_6} + {\beta _7}{X_7} + {\beta _8}{X_8} + {\beta _9}{X_9} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _{10}}{X_{10}} + {\beta _{11}}{X_{11}} + {\beta _{12}}{X_{12}} + {\varepsilon _{ij}} \end{array} $ | (3) |

模型中因变量Y为家庭人均住房面积, 自变量Z1为地区市场化指数, Z2为地区住房价格, X1为性别(男性=1), X2为工龄, X3为工龄平方, X4为婚姻状况(已婚=1), X5为家庭人均收入, X6为户籍(城市户口=1), X7为是否为房主(本人为房主=1), X8为住房类型(自建私房=1), X9为是否体制内就业(体制内就业=1), X10为是否具有行政级别(具有行政级别=1), X11为受教育年限, X12为是否具有技术职称(具有技术职称=1)。

(二) 对不同组别的分析模型在总体样本分析中, 笔者对住房产权所有情况未加区分。为了比较不同产权所有情况下, 受访者的社会经济变量对其住房资源享有情况的影响, 笔者根据受访者与其住房所有权之间的关系, 将总体样本划分为三个组群:有产权房主组群、有产权非房主组群、无产权组群, 进一步具体探讨不同的住房资源享有模式, 并与总体样本分析模型进行对比。

有产权房主组群, 指的是受访者家庭拥有所居住住房的产权(包括全部产权或部分产权), 且住房产权是在自己名下, 或由夫妻双方共有。有产权非房主组群, 指的是受访者家庭拥有所居住住房的产权, 但是房子并不在受访者名下, 而是由家庭其他成员享有。无产权组群指的是受访者家庭对所居住住房无产权, 即租住或借住的样本(见公式4和公式5)。

1.有产权房主组别/有产权非房主组别多层混合模型—模型Ⅳ/模型Ⅴ1

1.由于已对产权情况作出了明确区分, 模型Ⅳ、模型Ⅴ、模型Ⅵ中已不再包括“本人为房主”的控制变量。

| $ \begin{array}{l} {\rm{ln}}({Y_{ij}}) = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{Z_1} + {\gamma _{02}}{Z_2} + {\beta _1}{X_1} + {\beta _2}{X_2} + {\beta _3}{X_3} + {\beta _4}{X_4} + {\beta _5}{X_5}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\beta _6}{X_6} + {\beta _8}{X_8} + {\beta _9}{X_9} + {\beta _{10}}{X_{10}} + {\beta _{11}}{X_{11}} + {\beta _{12}}{X_{12}} + {\varepsilon _{ij}} \end{array} $ | (4) |

模型中因变量Y为家庭人均住房面积, 自变量Z1为地区市场化指数, Z2为地区住房价格, X1为性别(男性=1), X2为工龄, X3为工龄平方, X4为婚姻状况(已婚=1), X5为家庭人均收入, X6为户籍(城市户口=1), X8为住房类型(自建私房=1), X9为是否体制内就业(体制内就业=1), X10为是否具有行政级别(具有行政级别=1), X11为受教育年限, X12为是否具有技术职称(具有技术职称=1)。

2.无产权组别多层混合模型—模型Ⅵ1

1.由于该组别均为无产权的租房或借住者, 因此剔除了“住房类型为自建私房”的控制变量。

| $ \begin{array}{l} {\rm{ln}}({Y_{ij}}) = {\gamma _{00}} + {\gamma _{01}}{Z_1} + {\gamma _{02}}{Z_1} + {\beta _1}{X_1} + {\beta _2}{X_2} + {\beta _3}{X_3} + {\beta _4}{X_4}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\beta _5}{X_5} + {\beta _6}{X_6} + {\beta _9}{X_9} + {\beta _{10}}{X_{10}} + {\beta _{11}}{X_{11}} + {\beta _{12}}{X_{12}} + {\varepsilon _{ij}} \end{array} $ | (5) |

模型中因变量Y为家庭人均住房面积, 自变量Z1为地区市场化指数, Z2为地区住房价格, X1为性别(男性=1), X2为工龄, X3为工龄平方, X4为婚姻状况(已婚=1), X5为家庭人均收入, X6为户籍(城市户口=1), X9为是否体制内就业(体制内就业=1), X10为是否具有行政级别(具有行政级别=1), X11为受教育年限, X12为是否具有技术职称(具有技术职称=1)。

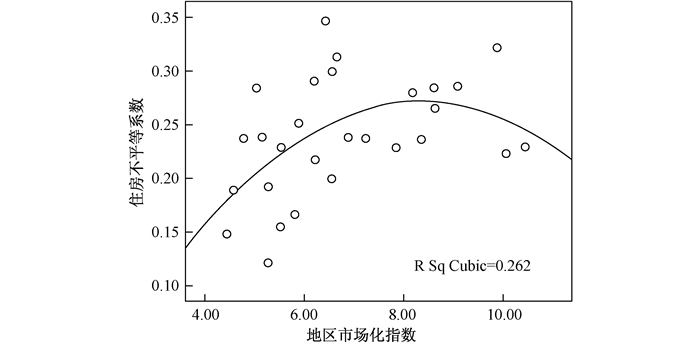

(三) 地区住房不平等的分析模型比较不同地区的住房不平等系数, 可以看到地区市场化程度与住房不平等程度之间并不是简单的线性关系。地区住房不平等系数与地区市场化程度之间呈现出非线性关系, 是一条倒“U”型曲线(见图 2)。这表明随着市场化改革的推进, 地区住房不平等程度经历了一个先升后降的过程。

|

图 2 地区住房不平等系数对地区市场化指数的拟合线 |

为了捕捉市场化指数对住房不平等系数的线性影响, 笔者建立了以下两个分析模型:

| $ {线性拟合模型}:G^\prime =\alpha + {\beta _1}{地区市场化指数}+ \varepsilon $ | (6) |

| $ {曲线拟合模型}:G' = \alpha + {\beta _1}{地区市场化指数} + {\beta _2}{地区市场化指数平方} + \varepsilon $ | (7) |

零模型(模型Ⅰ)参数估计结果显示:虚无假设H0:τ00=0被拒绝(

1.公式为

2.根据Cohen(1988)所建议的判断标准, 当0.059>ρ≥0.01时, 为低度关联强度; 当0.138>ρ≥0.059时, 为中度关联强度; 当ρ≥0.138时, 为高度关联强度。

由于各省人均住房面积存在显著差异, 因此在以平均数为结果模型中允许各省的平均人均住房面积(自然对数值)作为第二层回归模式的因变量, 由第二层的地区变量“市场化指数”与“平均住房价格”作为自变量对其进行回归预测。在这两个自变量进行解释后的残差项方差τ00由零模型的0.025下降到0.020, 减少了20%的方差, 由此说明引进第二层自变量对第一层截距项(即各省平均人均住房面积)的变异程度具有比较强的解释力。

以平均数为结果模型参数估计结果显示, 市场化指数与住房价格两个地区变量的回归系数都通过了统计检验, 说明这两个因素对于各省平均家庭住房面积都有显著影响, 但这两个因素对人均住房面积影响的方向正好相反, 市场化指数对于家庭住房面积有正向影响, 地区市场化程度越高, 则该地区的平均家庭住房面积越大, 假设1a得到验证。而住房价格对于家庭住房面积则是负向影响, 地区住房价格越高, 家庭住房面积越小。

随机截距模型在以平均数为结果模型的基础之上, 在第一层回归模式中引入了12个自变量, 结果显示, 在这12个自变量进行解释后的残差项方差由零模型的0.250下降到0.237, 减少了5.2%的方差(R2=5.2%), 这表明12个自变量对于第一层内误差项方差具有一定的解释性。其中, 有7个变量通过了显著性检验(男性、已婚、本人为房主、住房类型为自建房、行政级别、受教育程度、技术级别)。结果显示:在其他条件相同的情况下, 男性的家庭人均居住面积要低于女性; 已婚家庭的人均居住面积要低于未婚家庭, 本人为房主的受访者居住水平更高, 居住在自建私房中的居住面积更大。之所以男性的人均住房面积更低, 笔者认为这恰恰反映了男性在家庭住房获得过程中扮演了关键性角色。在当下中国家庭的夫妻双方中, 男性的阶层地位大多相对较高, 或者夫妻相当, 男性阶层地位低于其妻子的情况相对较少。因此, 一个家庭中所享有的住房资源总量往往在很大程度上由男方阶层地位所决定。对于女性来说, 配偶的阶层地位如果高于自己, 那么就很有可能享受到由其丈夫所提供的, 高于自身阶层地位的住房资源。因此, 在阶层地位相同的情况下, 女性更有可能享有由配偶提供的优势住房资源。已婚家庭的人均居住面积低于未婚家庭, 笔者认为这主要是因为已婚家庭的人口数相对较多, 因变量是一个人均指标, 因此显示出表面上的负面影响。

在控制了性别、工龄、收入、户口、婚姻状况、住房类型、受访者是否为房主等变量后, 具有干部身份和具有技术级别, 以及受访者受教育年限都对家庭人均住房面积产生正向影响, 具体来说, 在其他情况相同的条件下, 具有行政级别的干部比普通群众家庭人均住房面积要高出12.4%(e0.117-1), 具有技术职称的专业人员比无技术职称的非专业人员家庭人均住房面积要高出4.2%(e0.041-1), 受教育年限每提高一年, 家庭人均住房面积提高0.6%(e0.006-1)。具有行政级别的干部与普遍群众在住房面积上的差异要大大高于具有技术职称的专业人员与非专业人员的差异, 也大大高于教育程度差别所引起的住房面积差异。由此可见, 干部身份在增加人均住房面积上的影响力要大大高于技术职称和受教育程度, 假设2a、2b得到验证。

| 表 2 对住房面积自然对数的多层线性回归分析结果 |

在随机截距模型第二层回归模型中, 引入了地区市场化指数和地区住房均价两个变量, 第二层区间的方差由零模型中的0.025下降到0.019, 这两个自变量解释了24%的方差。两个自变量都通过了显著性检验, 说明地区市场化指数和地区住房均价对于各个地区内人均住房面积回归模式中的截距项产生显著影响。具体来说, 地区市场化程度指数每提高1分, 该地区平均人均住房面积水平提高6.5%(e0.063-1), 假设1a得到验证。地区住房价格则对地区平均人均住房面积产生负面影响, 地区住房价格越高, 人均住房面积越低。

(二) 不同组别模型分析结果说明模型Ⅳ与模型Ⅴ的分析对象是家庭拥有现住房产权(部分产权或全部产权)的被访样本, 即住房自有者样本。两者的区别是, 模型Ⅳ中的分析对象是房产登记在本人名下, 或者由夫妻共同所有的被访者, 而模型Ⅴ中的分析对象是房产登记在家庭其他成员名下的被访者。对样本进行不同组别的划分, 主要基于以下逻辑:若房产登记在本人名下, 则住房资源的享有情况与本人的社会经济变量具有较强的相关性, 若房产由家庭其他成员所有的, 则受访者本人的社会经济变量与住房资源的关系相对较弱。

模型Ⅳ的数据结果显示, 对于那些居住在自有产权住房, 且本人为房主的群体来说, 个人层面的11个自变量, 可以解释第一层省区内模型4.9%的方差。其中, 男性、已婚、住房类型为自建私房三个控制变量通过了统计性检验, 在控制了性别、工龄、收入、户口、婚姻状况、住房类型等变量后, 个人的行政级别、受教育程度对人均住房面积有显著的正向影响。具体来说, 具有行政级别的国家干部比普通群众, 人均住房面积要高出12.6%(e0.119-1), 受访者的受教育年限每提高1年, 其住房面积要高出0.9%(e0.009-1)。被访者是否具备技术职称, 对其住房面积大小并未显示出影响力。在地区层面, 地区市场化程度和地区住房价格能够解释省区之间30%的方差, 显示出这两个变量较强的解释力。具体来说, 在控制了地区住房价格后, 地区市场化程度每提高1分, 人均住房面积提高6.0%(e0.058-1), 这些数据分析结果都支持了假设1a、2a和2b。

模型Ⅴ的数据结果显示, 对于那些居住在自有产权房中, 但受访者本人不是房主的群体来说, 模型中的11个自变量仅解释了第一层省内模型中1.3%的方差, 且仅有住房类型通过了显著性检验。由此可见, 在这部分样本中, 住房资源的享有状况与受访者自身的社会经济地位的相关性较小。由于住房是家庭成员共同享有的生活资源, 这些本人非房主的有房者, 大多通过家庭中的其他成员享得住房资源, 他们更多是住房资源的享有者, 而非获得者。尽管个体层面变量的解释力较弱, 但地区层面仍保持了较高解释力, 有35%的方差通过地区层次的两个变量得以解释。数据显示, 地区房价对住房面积有负向影响, 在控制了房价因素后, 地区市场化指数每提高1分, 人均住房面积提高6.1%(e0.059-1), 假设1a得到验证。

模型Ⅵ是对无自住房产权的租房或借住者样本进行的分析。CGSS2006调查数据显示, 当下中国城镇社会的住房自有率达到了72.5%1, 从数量上来看, 模型Ⅵ中无房者的样本数量相对较少, 但仍是一个不可忽略的群体。尽管现实中不乏有经济实力但不买房的个案, 但在当下火爆的房地产市场中, 大多数租房者或借住者的住房支付能力在某种程度上是相对较弱的。数据显示, 对于无房者来说, 个人层面的11个自变量仅能解释第一层省区内1.8%的方差, 模型的解释力较低, 仅有家庭人均收入和婚姻状况的影响通过了显著性检验。具体来说, 已婚家庭由于人口增多, 人均住房面积比未婚者低; 家庭人均收入对于人均住房面积有正向影响, 收入越高, 人均居住面积越大。在地区层面, 除了地区房价对人均住房面积具有负向影响外, 市场化程度对于住房面积的正向影响并未通过显著性检验。

1.在调查的6013户居民中, 拥有现住房全部或部分产权的比例达到了72.5%。

假设1a在有房者样本(模型Ⅳ与模型Ⅴ)中得到了验证, 但在无房者样本(模型Ⅵ)中则被拒绝, 由此可见, 地区市场化程度对于提高地区平均住房水平具有促进作用, 但这种市场化刺激在有房者和无房者之间呈现显著分化。也就是说, 对于有房者, 无论房子是不是登记有受访者本人名下, 地区市场化的推进都能够有效提高人均住房面积水平, 但这种促进作用并未在无房者身上出现出来, 无房者并不能从地区市场化进程中明显受益。

(三) 地区住房不平等分析结果说明从表 3中可以看到, 曲线拟合模型的解释力更高, 有20.4%的方差可以通过曲线拟合模型进行解释。在曲线拟合模型中, 地区市场化程度对地区住房不平等系数具有正向影响, 并通过了显著性检验, 假设1b得到了数据支持。地区市场化指数的二次项系数为负数, 显示地区市场化程度对地区住房不平等系数具有先扩大后降低的作用。

| 表 3 学业与社会活动行为的描述统计 |

1.在市场转型过程中, 地区市场化的推进有效提高了居民的整体住房水平, 但在有房者和无房者之间, 市场化的促进作用存在显著分化; 与此同时, 住房资源的贫富差距会随着地区市场化的推进呈现先扩大后缩小的趋势。

研究结果显示, 地区市场化程度与住房不平等程度之间存在倒“U”型曲线关系, 即在市场转型早期, 市场化对地区住房资源分化程度具有正向影响, 地区市场化程度越高, 地区住房资源分配越不平等。当市场化发展到一定水平, 住房贫富分化问题发展到一定程度后, 住房贫富分化状况将会得到一定缓解, 住房不平等程度将会逐步降低。这种倒“U”形变化趋势与收入分配“先恶化、后改进”的长期变动轨迹非常类似(Kuznets, 1955)。主要原因在于, 一方面源于市场机制自身的特点, 另一方面源于政府对住房保障的介入。市场机制自身蕴含着特定的不平等逻辑, 在市场主导的初次分配中, 住房资源的分配差距是真实而显著的。在此情况下, 只有通过政府的二次分配来对贫富分化问题进行调控。在市场经济条件下, 社会不平等是由居于统治地位的市场经济制度产生的, 而国家干预或再分配有助于抵消市场导致的不平等, 有利于下层阶级(刘欣, 2003)。从中国的现实国情来看, 在市场化发育早期, 政府更注重效率, 而当地区市场化发育相对成熟, 社会不平等矛盾凸显后, 社会公平自然成为政府关注的重心, 政府必然通过相关的社会政策进行干预。与此同时, 随着经济发展水平的提高, 政府对住房资源调控或保障的效果更好, 从而在一定程度上缓解住房分化状况。

在对总体样本的分析中, 市场刺激命题下的假设1a、假设1b都通过了显著性检验, 即在控制房价因素后, 从整体上来看, 地区市场化程度越高, 城镇居民所占有的住房资源越多。究其原因, 地区的市场化程度越高, 一方面意味着该地区的住房改革推行得深入, 公房私有化改革更彻底, 住房货币化改革覆盖得越广泛; 另一方面, 也意味着住房市场发育完善, 住房建设效率更高, 住房资源供给越丰富。除此之外, 地区的市场化程度越高, 居民的收入水平越高, 对住房消费的支付能力也越强。因此, 地区市场化程度在一定程度上能有效提高居民的住房水平。由此可见, 住房市场化改革对于住房建设和住房供给的有效推动, 证明了市场机制对于住房生产效率的大幅提高。

但是在有房者和无房者之间, 市场化的促进作用存在分化:对于有房者而言, 地区市场化的推进能有效提高他们的居住水平; 但是对于无房的“租房者”, 他们的居住水平并没有随着地区市场化程度的提高而提高。这种“有的更有”而“没有的还是没有”的分化状况, 从一个侧面印证了市场刺激下的“马太效应”, 即贫富分化的加剧。

值得注意的是, 在北京、上海、广州等市场化程度高的一线城市存在大量的“蜗居”现象, 部分中低收入阶层人均住房面积反而低于内地一些市场化程度相对较低的二线城市, 由此会令人产生在市场化程度越高的地区, 居住面积反而越小的感受。但这种社会现实与笔者的理论推导与实证结论并不矛盾。

一方面, 从地区的整体水平上看, 市场化水平的确能够有效增加地区住房资源的供给总量。自房改以来, 随着市场化改革的推进, 住房建筑总量与人均建筑面积的确经历了显著的增长过程(见表 4); 从地区之间横向比较来看, 地区市场化程度的提高能够有效刺激住房建设总量的供给, 并显著增加地区的住房资源总量(见表 5)。

| 表 4 历年城市人均建筑面积 |

| 表 5 各省人均住宅建筑统计(2006) |

但在地区内部, 住房的贫富分化也会随市场化水平而增强, 从而造成住房分配不平等的加剧。在理想的均衡分配模式下, 地区内各个阶层的人均住房面积应该随着整体住房水平的提高而同步增加, 但现实表明, 对于中低收入阶层, 其居住面积并没有随着地区整体住房水平的提高而“水涨船高”, 甚至越是市场化程度高的地区, 中低收入阶层住房水平反而更低。其原因正是源于市场化对住房不平等的刺激效应:随着市场化程度的提高, 住房资源分配上贫富分化逐渐增大, 对于住房的投资或投机行为也越多, 使得住房资源越来越多地集中于少量有钱人手中, 从而造成中低收入阶层可以享用的住房资源相对减少。

2.单位或组织资源对住房分配的影响呈现分化, 体制内、外职工的住房差异已不显著, 但干部身份仍对住房资源分配仍保持着持续的影响力, 拥有再分配权力的政治精英在住房资源占有上具备明显优势。

市场转型过程中再分配权力的回报一直是理论争议的焦点问题。市场机制强调个人能力与开放竞争的游戏规则, 再分配机制则突出政治权力和组织资源, 在解读这两种分配制度在中国城市社会的消长时, 住房提供了一个有益的观察视角。

在住房私有化改革之前, 城镇职工的住房获得与其工作单位之间存在很强的依赖关系。随着市场化改革, 住房等重要生活资源不再通过单位进行分配, 但住房获得与工作单位之间微妙的联系不可能在短时间内完全割裂, 因此在住房改革初期, 工作单位在住房分配结构中仍担当着难以推卸的责任, “单位社会主义”仍发挥着惯性作用(Bian & Logan, 1996; Huang, 2001; Hiroshi, 2006)。在单位之间, 影响单位住房分配能力的因素包括反映国家财政序列的单位级别(Walder, 1992; Logan, 1999; 陈志柔, 2000)、经济部门和规模(Logan, 1999)。在单位内部, 掌握再分配权力的政治精英完全有能力、有机会保障在住房资源的占有上的有利地位(Wang, 2000)。最大和条件最好的住房继续分配给占据权力位置或与权力位置关系密切的人, 与上级或工作单位领导的良好关系, 以及通过亲友与重要人物之间的关系对于获得稀缺资源也非常关键(Logan, 1999)。

随着住房改革的逐步深化, 工作单位在住房获得上所扮演的角色产生了显著变化。在本研究中, 工作单位的行政级别、规模等因素对个人住房资源的占有状况因未产生显著影响而未被纳入研究模型, 这表明工作单位影响力的式微。即使用于标识是否拥有组织资源的单位性质(体制内/外), 其职工的住房差异也并不明显。在市场转型过程中, 由于人力资本和非公有部门的显著经济回报(Nee, 1991; 1996), 体制外职工在经济上的优势逐渐凸显。随着住房商品化市场的蓬勃发展和原有体制内福利分房制度的结束, 体制内职工在住房资源上的优势已经不再显著, 体制内外的差异进一步缩小。有学者指出, 房改后, 职工在住房获得上对于单位的关系由计划经济时期的全面依赖过渡到目前的部分依赖, 职工对住房利益的依赖程度取决于职工所在单位获取资源的能力, 能力大依赖程度越大, 否则越少(李斌, 2004:66)。由此可见, 影响住房分配的组织资源不再是单位性质、级别、规模等传统因素, 而是单位能够提供住房资源或住房福利的实际能力。

尽管在组织资源层面, 体制内、外职工的住房差异已不再显著, 但在个体层面, 干部官员、技术精英与普通群众之间的住房差异仍然是真实而显著的。市场化改革普遍提高了居民的居住水平, 但不同职业和政治群体之间的住房资源分化却并未消减。正如有学者指出的, 早期的改革有可能为所有居民创造一个透明而普遍的收益机制, 而后期的改革则更有利于管理和专业技术群体而非普通工人(Davis, 2003)。本研究数据分析结果显示, 权力优势命题下的两个假设都通过了显著性检验, 表明掌握再分配权力的政治精英在住房面积上具备明显的优势, 这一点也与以往的相关研究结论基本一致((边燕杰、刘勇利, 2005; 刘欣, 2005)。尽管教育年限、技术职称等人力资本变量也对住房资源分配具有明显的回报, 但却远低于行政级别的回报。权力精英与非权力精英之间在住房资源占有上的差异要高于技术精英与非技术精英之间的差别。这一发现也在一定程度上支持了权力维系论的观点, 当下中国住房市场, 并非起到了消减再分配体制下住房不平等的作用, 再分配精英和一般群众在住房资源上的分化仍然是真实而显著的, 与计划经济时期相比, 这种分化随着市场转型而进一步加剧。

在市场转型过程中, 当单位或组织资源对住房分配影响逐步弱化的同时, 干部身份则对住房资源分配保持着持续的影响力。从某种程度上说, 计划经济时期单位对其职工普遍性的住房福利已经弱化, 但这并不妨碍权力精英通过市场化过程在新兴市场中获取优势住房资源。一旦市场化程度继续深化, 权力就会得到机会, 权力就会裨益有价资源的获得, 这种资源未必就是工资收入, 反而是更加昂贵的住房商品(陈志柔, 2000)。

需要指出的是, 受到数据限制, 笔者无法在实证模型中区分住房来源究竟是商品房还是原房改房, 无法从理论上辨识不同产权体制下的住房分配状况。因此本研究结论只能建立在对于目前既有的住房资源占有结果分析基础之上。在未来的研究中, 一个区分了住房来源的细化模型将更有利于探寻住房资源分配机制的变迁过程, 从而更好地辨识再分配机制和市场机制所发挥的不同作用。

(二) 对双重分层体系的讨论中国的市场改革从一开始, 就受到政府的引导和干预。与东欧剧变的“休克疗法”不同, 中国的渐进式改革是在强调自我完善社会主义制度和发挥社会主义制度优越性的信念下进行, 这意味着政治体制和意识形态的连续性(刘欣, 2003)。当前中国的社会经济状态, 并不是一个完全自律的市场经济体系, 一切非理性的干预, 包括权力、特权的干预, 也并非全都被赶出了市场体系(Weber, 1968; Giddens, 1973; Goldthorpe, 1987), 一种以市场与再分配共存为特征的混合经济形态是讨论市场转型问题时不可回避的客观制度背景

泽列尼认为, 混合经济情况下形成了双重分层体系。一方面, 在市场经济领域里, 逐渐产生了新兴的经济精英, 其特权基于资产所有权; 另一方面, 干部, 至少是干部中的一部分, 也学会了如何去利用市场, 成功地将自己的官僚特权“商品化” (Szelenyi, 1987)。住房领域内出现了相似的分化结果, 双重分层体系在住房领域内表现得尤为明显:一方面, 按照市场运作逻辑, 住房资源基于个人经济支付能力分化, 市场为直接生产者提供了更多的激励, 因此市场激励机制会体现在文化教育、技术水平等人力资本指标对住房资源的回报上; 另一方面, 原有再分配体制中的权力精英, 不仅可以通过“公房私有化”改革过程将计划经济体制下分得的优势住房资源合法地“私有化”、“商品化”, 还可以在房改过程中抢占有利的政策机会或通过行政能力享受市场特权谋取住房利益。在现实生活中, 违规超标集资建房、挂用经济适用房的名号为官员建造豪华别墅、低价团购商品房、公务员内部价购房等行为屡见报端, 进一步加剧了行政官员与普通群众之间的住房分化。由此也不难解释, 为何数据中行政干部身份对于住房资源的享有和获得具备如此之高的回报。在当下中国混合经济体制下, 住房资源不仅按照市场规则分化, 同时还延续了再分配体制下权力分化逻辑。

在泽列尼的理想模型中, 具有市场性质的交易能够在一定程度上抵消再分配所带来的不平等, 而国家干预或再分配则有助于抵消市场导致的不平等(Szelenyi, 1978), 两者互为补充, 能有效降低贫富分化。尽管当下中国的混合经济中包含了以上两种经济体制元素, 但其效果和作用则与理想模型相距甚远, 因为当下住房领域内的再分配体系并非有效弥补或救助了市场能力不足的弱势群体, 而是建立在特权基础之上。事实上, 双重分层体系对于住房资源占有的不平等起到了双重扩展作用, 即按照市场规则, 有钱有能力者占据更好的住房资源; 按照再分配逻辑, 有权有关系者也能攫取更好的住房利益。相比之下, 那些既没钱又没权的普通大众, 自然成为住房金字塔的最底层。因此, 无论是市场刺激也好, 权力优势也好, “马太效应”在市场和再分配领域内都拉大了贫富分化, 大多数无钱无权的普通人, 越来越难以在这块日益做大的“住房蛋糕”上分享应有的一份。可以预见的是, 如果政府不再以正确的态度和方式介入住房再分配领域, 进行有效的住房调控与住房保障, 那么住房的贫富分化还将进一步加剧。

Bian Yanjie, Logan J.R. 1996. Market Transition and the Persistence of Power:The Changing Stratification System in Urban China. American Sociological Review(61): 739-759. |

Bian Yanjie, Logan J.R., Lu Hanlong, Pan Yunkang, Guan Ying. 1997. Work Units and the Commodification of Housing:Observations on the Transition to a Market Economy with Chinese Characteristics. Social Sciences in China(winter): 28-35. |

边燕杰, 刘勇利. 2005. 社会分层、住房产权与居住质量—对中国五普"数据的分析. 社会学研究(3). Bian Yanjie, Liu Liyong. 2005. "Social Stratification, Home Ownership, and Quality of Living:Evidence From China's Fifth Census. Sociological Studies(3). |

陈志柔. 2000. 市场过渡或权力转换: 中国大陆城市居民的财富分配与地区差异[G]//刘兆佳, 等, 编. 市场、阶级与政治: 变迁中的华人社会. 香港: 香港中文大学香港亚太研究所. Chen, Chih-Jou Jay. 2000. "Market Transition or Power Conversion: The Wealth Distribution and the Regional Disparity of Urban Residents in Mainland China. " In Market, Classes and Politics: Chinese Society during Transition, edited by Lau Siu-kai. Hong Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies. |

Davis, D. S. 2003. "From Welfare Benefit to Capitalized Asset: The Recommodification of Residential Space in Urban China. " In Housing and Social Change: East-West Perspective, edited by Ray Forrest and James Lee. London; New York: Routledge: 183-198.

|

Falcetti, Elisabetta, Martin Raiser, Peter Sanfey. 2002. Defying the Odds:Initial Condition, Reforms and Growth in the First Decade Of Transition. Journal of Comparative Economics(2). |

Giddens A. 1973. The Class Structure of the Advanced Society. London: Hutchinson.

|

Goldthorpe J. 1987. Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford: Clarendon.

|

Hiroshi S. 2006. Housing inequality and Housing Poverty in Urban China in the Late 1990s. China Economic Review(17): 37-50. |

Huang Y. 2001. Housing Choices in Transitional Urban China. L.A: UCLA.Phd.

|

哈勒根、张军. 1999. 转轨国家的初始条件、改革速度与经济增长[J]. 经济研究(10). Hallagan, William and Zhang Jun. 1999. "Initial Conditions, Pace of Reform and Economic Growth in the Transition Country. " Economic Research Journal (10). (in Chinese) |

Khan A.R., Riskin C. 1998. Income and Inequality in China:Composition, Distribution and Growth of Household Income, 1988 to 1995. The China Quarterly(154): 221-253. |

Kuznets S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review(45): 1-28. |

Logan J.R., Bian Yanjie. 1993. Inequalities in Access to Community Resources in a Chinese City. Social Forces(72): 555-576. |

Logan J.R., Bian Yanjie, Bian Fuqin. 1999. Housing Inequality in Urban China in the 1990s. International Journal of Urban and Regional Research: 7-25. |

李斌. 2002. 社会排斥理论与中国城市住房改革制度. 社会科学研究(3). Li Bin. 2002. Social Exclusion Theory and the Housing Reform in Urban China. Social Science Research(3). |

李斌. 2004. 住房利益分化与社会分层机制变迁. 长沙: 中南大学出版社. Li Bin. 2004. The Differentiation of Housing Benefits and the Change of Social Stratification. Changsha: Central South University Press. |

刘欣. 2003. 市场转型与社会分层:理论争辩的焦点和有待研究的问题. 中国社会科学(5). Liu Xin. 2003. Market Transition and Social Stratification:Theoretical Debates and Further Research Issues. Social Sciences in China(5). |

刘欣. 2005. 中国城市的住房不平等[G]//上海: 复旦大学社会发展与公共政策学院社会学系, 编. 上海三联书店. Liu Xin. 2005. "Housing Inequality in Urban China. " In Sociological Forum of Fudan University (The First Series), edited by The Department of Sociology FuDan University. Shanghai SDX Joint Publishing Company. |

刘祖云, 胡蓉. 2010. 城市住房的阶层分化:基于CGSS2006调查数据的分析. 社会. Liu Zuyun, Hu Rong. 2010. Urban Housing Stratification:An Analysis Based on CGSS2006 Data. Society(5). |

Nee V. 1991. Social Inequalities in Reforming State Socialism:Between Redistribution and Market. American Sociological Review(56): 267-282. |

Nee V. 1996. The Emergence of a Market Society:Changing Mechanisms of Stratification in China. American Journal of Sociology(101): 908-949. |

Oi J.C. 1999. Rural China Takes off:Institutional Foundations of Economic Reform. Berkeley: University of California Press.

|

Pan Zhenfeng. 2003. Housing Quality Differentials in Urban China 1988-1995:Evidence from Two National Surveys. International Journal of Social Economics(10): 1070-1083. |

Parish W., Ethan Michelson. 1996. Politics and Markets:Dual Transformations. American Journal of Sociology(101): 1042-1059. |

Parish, W. 1984. "Destratification in China. " In Class and Social Stratification in Post-Revolution China, edited by J. Watson. New York: Cambridge University Press.

|

Rona-Tas A. 1994. The First shall be Last? Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism. American Journal of Sociology(100): 40-69. |

Szelenyi I. 1978. Social Inequalities in State Socialist Redistributive Economies. International Journal of Comparative Sociology(19): 63-87. |

Szelenyi, I and Robert Manchin. 1987. "Social Policy under State Socialism. " In Stagnation and Renewal in Social Policy, edited by G. E. Anderson, L. Rainwater, and M. Rein. New York: M. E. Sharpe.

|

Walder A.G. 1992. Property Rights and Stratification in Socialist Redistributive Economies. American Sociological Review(57): 524-539. |

Walder A.G. 1995. Career Mobility and the Communist Political Order. American Sociological Review(60): 309-328. |

Wang Yaping, Alan Murie. 2000. Social and Spatial Implications of Housing Reform in China. International Journal of Urban and Regional Research(2): 397-417. |

Wang Feng. 2003. Housing Improvement and Distribution in Urban China:Initial Evidence from China's 2000 Census. The China Review(2): 121-143. |

Weber M. 1968. Economy and Society. New York: Bedminster Press.

|

温福星. 2009. 阶层线性模型的原理与应用. 北京: 中国轻工业出版社. Wen Fuxing. 2009. The Principle and Application of Hierarchical Linear Modeling. Beijing: China Light Industry Press. |

王小鲁. 2003. 中国的市场化进程. 新华文摘(6). Wang Xiaolu. 2003. The Process of Marketization in China. Xinhua Digest(6). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32