1994年的分税制改革,不但有效地集中了地方财力,提高了“国家能力”1,也改变了财政包干制形成的地方政府与企业间的关系(周飞舟,2006a)。更为重要的是,分税制一改包干制下中央政府与省级政府之间就税收分享而逐年展开的谈判关系,一劳永逸地确立了税收分享方案,极大地推进了中央与地方财政关系的规范化。实行分税制之后,一方面国家税收的汲取能力迅速提高,这一点,体现在税收占GDP的比重上;另一方面,中央政府以财政手段平衡各地财力,调控宏观经济的能力也大为增强,这一点则体现在中央财政收入占财政总收入的比重上。在此基础上,自1999年以后,中央政府逐步展开了预算改革1,有学者就此指出,中国正在经历一场大规模的财政转型和国家建设,正在走向“预算国家”(王绍光、马骏,2008)。

1.关于这个概念的详细论述,可参见王绍光(1997)。

1.预算改革的主要内容是推行部门预算和国库集中支付制度,参见刘克崮、贾康主编(2008)。

在国家政权建设背景下审视财政问题,虽说以税收集中为代表的汲取能力是一个理论前提(Tilly, 1975),但是,在此前提支撑下的政府机构的理性化进程才是国家政权建设的主要内容。这种理性化主要表现在资源动员的能力、维护公共秩序的能力、执行公共规划的能力等方面,其中决策的公共性、规范性以及管理的科层化至关重要(张静,2001)。也就是说,国家汲取能力的提高应该与政府部门投入公共服务的效率相伴随。不仅如此,国家政权建设过程也是一个国家政权向基层社会“下沉”和“渗透”的过程。这个过程伴随着基层社会新的制度规则的建立,而不仅仅是汲取赋税或者是提供公共服务资金。在基层,二者的关系更为具体地表现为财政资金的“抽取”或“下放”对基层社会的影响。在中国研究的传统中,民国时期的国家政权建设以及由此带来的基层政权和社会的变化问题一直是一个重要的主题,一般的共识是,国家汲取能力的提高与国家政权的向下延伸密切相关,这引起了基层社会的巨大变化,表现为传统士绅阶级的没落和土豪劣绅的新统治(黄宗智,1986;杜赞奇,1994)。

新中国建国后的激进发展战略与国家财政对农民的税收和粮食征购联系在一起,这种状况直到上个世纪80年代中期才发生改变(陈吉元等,1993)。自改革开放以后,以放权和地方竞争为主的发展模式弱化了国家尤其是中央政府的税收汲取能力,这构成了分税制的基本背景。但是,分税制导致的财权集中也在90年代中后期引起了严重的农民负担问题,这促使国家在21世纪初作出大规模政策调整的决策,即利用分税制带来的强大的中央政府财政“反哺”中西部地区尤其是农村,而政府从此不再从农村收取各种费用乃至税收(周飞舟,2006b)。实际的“反哺”过程表现为规模巨大的自中央流向地方的转移支付资金。

这一“反哺”过程的意义是十分巨大的,它意味着国家和农民的关系由此开始发生巨大的转变。如果说,在过去,这两者的关系是以“汲取”为主,那么“反哺”则意味着国家将以对农民和农村提供公共服务为主。然而,这种“服务”是以什么方式提供的?这个过程会对基层政权和农村社会产生何种影响?在本文中,笔者选择从“基层政府行为”的角度来具体考察以下问题,即基层政府是如何使用上级的转移支付资金以及如何为农民提供服务的。

在政府和财政研究的传统视野中,政府提供公共服务的方式与转移支付资金的性质有很大的关系。一般认为,在没有外部监督和民主宪政约束的体制中,赋予基层政府自由的财政分配权限不一定能达到提供公共服务最优化的效果(Bardhan,2000)。所以,人们一般也认为,专项的转移支付资金,即上级指定了专门用途的转移支付要比一般性的转移支付资金更有效率。而财政资金的专项化正是实行分税制以后中国各级政府之间财政关系变化的一个重要现象。所谓“专项化”,是指政府间的分配资金越来越依靠“专项”或“项目”的方式进行。政府间的转移支付资金中,有相当大的一部分被政府部门指定了专门用途、戴上了各种“项目”的“帽子”,以期严格体现资金拨付部门的意志。这个过程,并不仅仅表现在政府对农村的“反哺”上,也全面表现于政府在各领域财政预算的中中央对地方、上级对下级的转移支付上,可以说,这是分税制改革后政府财政领域最为突出的现象之一。即全国上下到处都在申请专项和项目,而大量的财政资金也都以“项目”和专项的方式下拨,并伴随着层层审批、检查及审计,这必然对基层政府行为和基层的公共服务产生巨大的影响。

在本文中,笔者将首先简要介绍分税制后政府间转移支付体系的基本构架以及专项转移支付资金的重要性,并审视转移支付资金“专项化”这一大趋势;其次,对专项转移支付资金和专项资金的分配和管理体制进行简要的分析;最后,笔者通过对农村义务教育体制的案例研究,来展示这种专项化趋势在基层社会产生的影响。

二、分税制后的转移支付体系分税制实行之初,在集中地方财力的同时,并没有对中央和地方的支出责任作出重大调整,因此,财政包干制时期原来中央和地方“自收自支”的格局露出了明显的破绽,地方政府出现了巨大的收支缺口,这就要靠中央对地方通过转移支付进行弥补1。由此,自上而下规模巨大的财政转移支付便成为分税制后中央和地方财政关系中一个最为重要的特点。

1.关于分税制的具体内容以及对政府间财政关系的影响,参见周飞舟(2006a)、陈硕(2010)等。

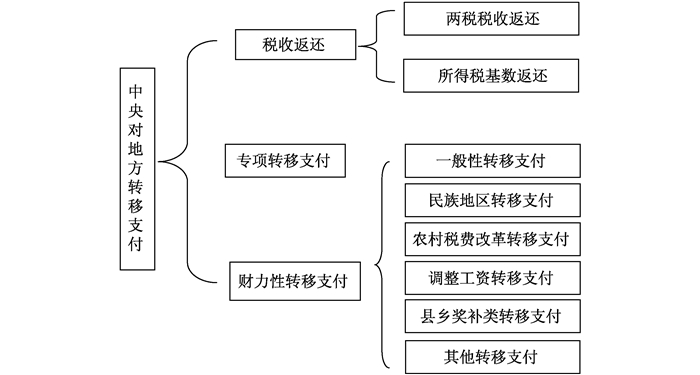

中央对地方的转移支付包括三大类:税收返还、专项转移支付和财力性转移支付。税收返还是分税制设计的两税(增值税和消费税)的基数和增量返还,在2002年所得税增量分享改革之后,又加上了所得税(企业所得税和个人所得税)的基数返还 2 ;专项转移支付是中央拨付给地方的、指定了特定用途的资金,俗称“戴帽”资金;中央对地方的其他一些转移支付则统称为财力性转移支付,是中央拨付地方用于补助其支出的资金。

2. 2002年中央推行所得税分享改革,即原来作为地方税种的企业所得税和个人所得税变为中央地方共享税,增量部分中央与地方各占50%,2003年后,调整为中央占60%、地方占40%。2001年的所得税作为返还基数返还给地方。

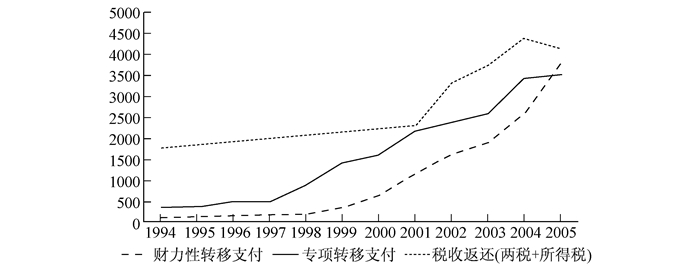

1994年至2005年三类转移支付资金规模变化见表 1、图 1和图 2。

| 表 1 三类转移支付资金规模(1994-2005) |

|

图 1 三类转移支付资金规模 |

|

图 2 三类转移支付资金规模变化折线图 |

由以上图表可以看出,在2000年以前,税收返还在中央对地方的转移支付中占主要部分,约占总量的一半以上,到2005年基本呈现出三类转移支付三分天下(各占三分之一)的局面。其中专项转移支付自1997年之后就大量增加,而财力性转移支付则是自2000年之后才开始迅速增长的。这与中央政府调整中央—地方关系和地方政府行为的意向密切相关。以下我们对此展开具体讨论。

税收返还在2002年以后不仅包括四种税收的基数返还,还包括增值税的增量返还。税收返还在2002年后出现了迅速增长的趋势,这主要是企业所得税和个人所得税基数返还导致的。财力性转移支付的类别众多,比较复杂。我们将三类转移支付的细分以图 3来表示。

|

图 3 转移支付结构 |

财力性转移支付的主要目标是促进地方政府提供公共服务能力的均等化,所以财政越困难的地区,得到的财力性转移支付越多。在财力性转移支付中,“一般性转移支付”尤其发挥了平衡地区间财政能力的功能。自1995年开始,中央财政新设立了旨在实现区域间财政公平的转移支付,起初命名为“过渡期转移支付”,2002年后改为“一般性转移支付”。一般性转移支付绝大部分由“普通转移支付”构成,此外还增加了民族因素、革命老区及边境地区的转移支付,不过所占比重不大。普通转移支付主要考虑一个地区的财政收支状况,其计算公式为:

(某地区标准支出-某地区标准收入) ×该地区转移支付系数=该地区普通转移支付

标准支出和标准收入的测算根据中央政府颁布的测算指标计算,这些指标繁多而复杂,以2005年为例,收入测算指标有48项,包括税收、企业利润、工资、重要资源产量等;支出测算指标29项,包括人口、气温、耕地面积、粮食产量、汽油价格、事业费、城市建成区、社会保障支出等。指标数据的来源也非常复杂,包括国家相关部委、财政决算、《中国统计年鉴》以及民政、城市、劳动、农村等各类统计年鉴1。转移支付系数是由普通转移支付总额除以地方标准收支差额得出的,反应了中央的转移支付弥补地方收支缺口的幅度。这一系数的变化见图 4。

|

数据来源:李萍主编(2006),第71页。 图 4 转移支付系数变化情况示意图 |

1.这些指标的详细情况参加李萍(2006)第61~63页和第69页。

2002年所得税分享改革之后,中央的财力进一步增加,用于实现均等化目标的普通转移支付力度也迅速加大。图 4显示,至2005年,地方政府标准财政收支缺口的将近一半(47.3%)已经由中央财政用普通转移支付进行了补助。

一般性转移支付中的其他种类带有比较明确的目的,如:民族地区转移支付和县乡奖补类转移支付用于支持特定地区的地方政府财政;调整工资转移支付则是对历次出台的增加行政事业单位人员工资政策的财政措施,总的原则是富裕地区自行负担工资增加部分,而其他地区则根据情况,由中央全额或者差额负责工资增加部分;税费改革转移支付的目的性更加明确,是根据2002年开始的税费改革造成的地方财政缺口,专门针对乡镇和村级财务拨付的转移支付。

由此可见,除了“一般性转移支付”以外,其他的转移支付虽然也是用于补助地方政府的财力,但是都带有明确的倾向性和目的性,地方政府在使用这些财力的时候,也被要求用于中央指定的部分,实际上是一种“准专项”性质的转移支付。

专项转移支付是我国转移支付体系的另一主要组成部分,在总量上也远大于一般性转移支付。在2004年转移支付的总规模中,比较纯粹的“一般性转移支付”只占总量的7.2%,专项和“准专项”的转移支付总计则占了50.8%,无疑成为中央对地方转移支付的主导形式(李萍,2006)。以下我们对此进行专门讨论。

三、专项资金的分配和管理体制从政府财政上看,公共服务更多地是依靠专项资金来提供的。“专项转移支付”与“专项资金”是两个不同的概念。专项资金是指在用途或者其他方面受到上级规定所限制的资金。在多级别的政府中,每一级政府都可能设立一些专项资金向下拨付,其来源并不一定就是这级政府接受的来自上级的转移支付。有些专项资金并不是通过“专项转移支付”的途径下达的,最终也不会包括在“专项转移支付”资金的统计范围之内。而与专项资金相比,严格说来,专项转移支付是一种“转移”资金(transfers),中间级别的政府起到的只是传达、转移的作用。所以,“专项资金”的范围比“专项转移支付”资金要大得多。

专项资金是中央政府为了实施其宏观政策目标以及对地方政府代行一些中央政府职能进行补偿而设立的,它在加强中央政府调控地方政府行为、优化地方财政预算支出结构,引导地方财政资金投向国家重点支持和发展的事业方面,具有一般性转移支付无可替代的作用(张弘力,2000)。如果按照专项资金用途进行分类,我们会看到这项资金本身就是一个小型的财政体系,其支出科目几乎完全与预算科目相同。既有对各项“事业费”的补助,也包括了基本建设资金、企业挖潜改造资金、科技三项费用、支援农业生产等项目。

专项资金的管理和拨付体制非常复杂,按照拨付渠道来分,大致可以分为以下三类:

第一类是财政系统预算部门的专项拨款,这构成专项资金最主要的部分,也是我们通常所理解的“专项转移支付”部分。这部分资金通常明确地体现在各级财政预算部门“专项补助”的决算科目之内,由财政系统内相应职能科室与政府相应主管部门负责管理和分配。以教育系统为例,“农村中小学免费教科书”的专项资金就是这类专项拨款,这类拨款由财政部和教育部联合下达相关文件,共同负责资金的管理和分配,所以也被称为“共管资金”。除了这些“共管资金”之外,财政部也会单独下拨一些专项资金,仍以教育系统为例,“农村中小学布局调整”的专项资金就是财政部单独下拨的资金。这类资金由财政系统单独发文,在由中央到省、市、县的过程中,由财政系统来进行分配和管理。

第二类是由中央各部门向其下属部门系统下达的专项资金,也有人称之为“部门资金”。这些资金一般由财政部在预算中拨付给中央各部委,而对这些资金的分配权则属于各部委本身。中央部门可能在其部门系统内部逐渐下达资金,而不经过地方各级的财政部门。在同样多级别的财政支出中,有些资金是同级别的财政部门拨付给同级别相关职能部门,而职能部门又向下拨付给下级的职能部门支出的。在财政预算中,这些资金实际上被列入本级财政的预算支出而不是下级的预算支出。例如,某省财政厅将一笔林业资金拨付给省林业部门,这笔资金就算作省级支出了。但是省林业部门实际上又将这笔资金全部或者部分拨付给下级的林业部门支出,可能一直会层层分配到县级甚至乡镇财政。由于这笔资金如果再计入市、县级的财政支出,就会出现重复计算,所以这种实际上相当于专项转移支付的专项资金并不会被列入转移支付体系中。需要说明的是,在省级预算中,当省级财政部门拨付给省级林业部门时,可能是指定了用途的“广义”的专项资金,也可能是没有指定专门用途的林业事业费,但是在省林业部向下拨付时,一般都指定了专门的用途,这样一来,这些资金就变成了专项资金,但是并不体现在省以下各级的预算中。

对于地方各级财政部门来说,这笔资金可以说是“体外循环”的资金,如果地方财政部门要知道这笔资金的具体情况,需要通过询问相应的部门才能得到答案。对于这些资金,中央部门有着比较完全的自主权。中央审计署在2003年的审计中发现,有22个部门在向所属单位分配预算资金时,年初预留资金的比重很大,占财政部批复预算的13.65%,这造成了财政预算资金在再分配环节上的较大的随意性。

第三类是财政部向一些拥有一定预算分配权的部门拨付的专项资金。这些部门包括发改委、国防科工委、科技部等。发改委系统负责基本建设资金,科技部系统负责科技三项费用资金拨付;拨付给科技部的主要是用于企业挖潜改造及科技创新等方面的资金1。在中央各部门中,发改委具有预算分配权,中央预算内基本建设支出及长期建设国债资金,由财政整体“切块”给发改委,再由发改委进行二次分配 2 。这些资金的分配权属于发改委等部门,但是资金仍然留在财政系统内。发改委等部门负责分配这些资金,而财政部门则负责资金的拨付。这些资金与第一类“共管资金”的区别在于,发改委和科技部对这些资金拥有比较完全的分配权,而共管资金则不然。三类资金的区别具体见表 2。

| 表 2 三类资金的区别 |

1.这部分资金是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。这三项费用是国家财政科技拨款的重要组成部分,是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源。

2. 2004年中央财政在发行1 100亿元国债项目资金的同时,增加中央预算内经常性建设投资50亿元,使总额达到354亿元。前财政部长金人庆承诺,在逐步削减长期建设国债数额的同时,增加中央预算内经常性建设资金,在完全取消发行长期建设国债后,将中央预算内经常性建设资金增加到1 000亿元。

由此,我们可以简单地将专项资金分为“专项转移支付资金”、“体外循环资金”、“基本建设项目资金”三大类,我们用图 5来表示这三类专项资金的关系。

|

图 5 专项资金的管理体制 |

图 5简略地显示出了资金的分配和向下流动的状况,图中的虚线箭头表示部门资金的向下流动。如果考虑专项资金的使用和项目执行,那么实际的情况就会变得更加复杂。这些专项资金在向下流动的过程中,有可能在省、市级就直接列入省市本级的专项支出,而不再作为向下拨付的专项资金。例如基本建设的项目资金有可能在市里直接发包执行,这样市发改委就成为直接的执行和发包单位,虽然具体的项目有可能发生在市辖县内,但是县发改委、县财政局都不会经手这笔资金的分配和拨付。共管资金和体外循环资金也都可能发生这种情况。这就会导致出现基层财政部门和职能部门因资金的执行层级高于自己而不了解情况的局面。

专项资金分配与管理的这种复杂状况,与分税制后财力向上集中的趋势相结合,加剧了财政资金专项化的趋势。从以上的分析来看,上级部门掌握的资金越多,就越有可能将这些资金按照自己的意志设立专项而向下拨付。这就对改革后财政包干制下形成的“分级管理”、“下管一级”的块块为主的管理体制造成了很大的冲击。

至此为止,本文涉及的还是县乡以上的政府间关系,然而,从实际的分析可知,这种冲击对县乡以下的政府行为所造成的影响实际上更为严重。下面笔者通过农村义务教育体制的案例来分析这种冲击。

四、农村义务教育的管理体制和经费体制我国农村义务教育存在的主要问题是经费严重不足,这导致了教师工资拖欠、危房面积不少、教学设备缺乏、学生辍学率高等现象。在2002年税费改革之前,从一些实地的调查结果来看,农村义务教育的经费主要来自乡镇财政和农民集资,由于作为乡镇财政的主要收入来源是农业四税都是从农民手里收取的收入,所以有些地区的农民也将农村义务教育叫做“农民自办教育”。

自2001年以来,中央政府着力改变这种“农民自办教育”的状况,其中最主要的措施就是将农业义务教育投入的主体从乡级财政上划到县级财政,即实行“以县为主”的义务教育投入体制。由县级财政负责义务教育的主要投入,不但可以在一定程度上堵住乡镇政府通过教育向农民摊派收费的口子,确实减轻农民的负担,而且,还可以防止乡镇政府挤占教师工资和教育资金的行为,保证农村义务教育的正常运转。那么,“以县为主”是否真正实现了“由农民办教育到政府办教育”的转变呢?以下,笔者主要通过在黑龙江的实地调研材料来考察这个问题。

(一) “以县为主”从国家政策的角度来说,我国农村义务教育的管理体制叫做“在国务院领导下,由地方政府负责、分级管理、以县为主”的体制。从这个体制上看,各级政府对义务教育均有不同程度的投入,其中以县级政府的投入力度最大。具体而言,农村义务教育的支出主要有三项内容,即中小学教师的工资支出、公用经费支出和校舍建设、危房改造支出。在中小学教师的工资支出中,还包括民办教师和代课教师的工资支出。在实行“以县为主”的管理体制以前,这三项支出的投入责任主体分别如下:

(1) 工资支出中,公办教师的工资支出主要由县和乡两级财政从预算内的“教育事业费”来负担,民办和代课教师的工资则主要由乡镇财政从非预算资金即“乡统筹”资金中的农村教育附加费来负担;

(2) 公办学校教师公用经费的责任主体与其工资支出一样,民办和代课教师则通常没有专门的公用经费,其日常支出从学杂费和农村教育附加费中列支;

(3) 校建和危房改造的支出从中央到地方五级政府以及村级自治组织均有不同程度的投入。一般而言,中央、省、市(地区)财政会配备一些专门用于校建和危房改造的专项资金,县乡两级政府负责资金的具体管理和使用,乡级政府作为最基层的执行单位,往往在校建和危房改造中投入一定的人力和物力(包括农民的义务工),村级自治组织也主要参与其村内校舍的建设和维修。

这种义务教育的投入结构在2001和2002年经历了一个比较大的变化。2001年5月的国务院21号文件《关于基础教育改革与发展的决定》明确了“在国务院领导下,由地方政府负责、分级管理、以县为主”的体制,并特别指出,“从2001年起,将农村中小学教师工资的管理上收到县”,“按规定设立‘工资资金专户’,财政安排的教师工资性支出,由财政部门根据核定的编制和中央统一规定的工资项目和标准,通过银行直接拨入教师在银行开设的个人帐户中”,“乡镇人民政府要承担相应的农村义务教育的办学责任,根据国家规定筹措教育经费,改善办学条件,提高教师待遇”;对于公用经费,“除从学校按规定收取的杂费中开支外,其余不足部分由县、乡两级人民政府予以安排”;对于校建和危房改造的资金则没有特别明确的规定,只提到“提倡农民通过义务劳动支持农村中小学危房改造”。一年之后,国务院又颁布了28号文件《国务院办公厅关于完善农村义务教育管理体制的通知》。这个文件再次强调了县级财政将中小学教职工工资“通过银行按时足额直接拨到在银行开设的教职工个人工资帐户中”;对于公用经费,文件精神仍然与2001年的21号文件一致,规定“除学校按规定向学生收取的杂费外,其余部分由县、乡两级人民政府预算安排”。这个文件与21号文件的不同之处在于明确了校建和危房改造的责任主体,规定“县级人民政府要将新增危房的改造列入本级事业发展计划,多渠道筹措经费,确保及时消除新增危房。农村中小学进一步发展所需的校舍建设项目,由县级人民政府列入基础设施建设统一规划,经省级人民政府审批后,由省、地(市)、县级人民政府多渠道筹措建设资金。农村中小学购置教学仪器设备和图书资料所需经费,由县级人民政府安排。”

综合上述两个文件的精神可知,所谓“以县为主”的教育管理体制的加强主要表现在教育投入的第一项和第三项上,即公办教师工资由县财政统一发放,校建和危房改造工作由县级人民政府统一安排。但是,公用经费部分并未规定“以县为主”,而是强调由“县乡两级人民政府安排”。另外,民办和代课教师的工资也由乡级政府从教育费附加中支出。

众所周知,2002年开始的税费改革主要就是取消乡统筹、村提留和农村义务工等收费和摊派项目的,取而代之的是只对农民收取较原来税率有所提高的农业税和农业税附加(分别占常年亩产的7%和1.4%)。到了2005年,国家又完全取消了农业税。由此,农村的建设性集资收费就主要基于由村民大会通过的“一事一议”制度所通过的决定。这次改革对农村义务教育体制影响最大的就是取消了原来包含在“乡统筹”中的农村教育附加费,而由此造成的教育经费缺口由中央安排的税费改革转移支付来填补。这项资金“源头”的变化,使得“以县为主”的内容实际上发生了重要改变。

只要比较2002年先后由国务院办公厅下发的两个文件,就可以看出税费改革对“以县为主”的义务教育体制的影响。一个文件是上面提到的28号文件,另一个是稍早一些的25号文件《国务院办公厅关于做好2002年扩大农村税费改革试点工作的通知》。在28号文件中,农村义务教育的公用经费由“县乡两级人民政府预算安排”,但是25号文件指出,“县级财政要按规定的标准安排农村中小学教师的工资和公用经费”。实际上,在2001年颁布的国务院关于农村税费改革工作的5号文件——《国务院关于进一步做好农村税费改革试点工作的通知》——中,对公用经费的问题规定得更加明确:“各省级政府要参照改革前农村中小学的实际公用经费,核定本地区标准和定额,扣除学校适当收取的杂费,其余部分由县级地方财政在预算中予以安排”。可见,税费改革的文件和义务教育的文件在“公用经费”的投入主体问题的提法上是有明显差别的。上述差别表明,一旦税费改革实行之后,公用经费的安排实际上也会由“县乡两级”变成完全由县级政府安排。也就是说,税费改革解除了乡级政府安排公用经费的责任。同时,还由于税费改革取消了农村教育费附加,乡政府也就同样不再负有安排民办和代课教师工资的责任。实际上,作为农村税费改革的配套措施,到2002年,全国大部分地区的民办和代课教师的清退工作已经基本完成。减去了这部分教师,乡政府自然也就卸下了负担这部分教师支出的责任。

因此可以看出,税费改革实际上推动了“以县为主”的教育体制的建立,负担“公用经费”也完全成为县政府的支出责任,而乡政府除了不承担公办教师工资的发放之外,也不再负担公用经费和民办代课教师的工资。那么,税费改革后,乡政府对农村义务教育还有哪些责任呢?

关于乡级政府在税改后对义务教育应承担的责任的问题,国务院在2000年、2001年和2002年连续三年发布的三个税费改革文件中1都没有明确的规定。只是在2001年的5号文件中提到“农村税费改革必须相应改革农村义务教育管理体制,由过去的乡级政府和当地农民集资办学,改为由县级政府举办和管理农村义务教育”。这些表述所隐含意义是,农村校建和危房改造的投入和管理似乎也应该上收到县级政府。这样一来,乡级政府在义务教育的投入上就没有支出责任了。但是,与此相关的含义始终不够明确,因为这个文件在谈到税费改革转移支付资金时又指出,“县、乡两级政府在安排中央和省两级财政转移支付和本级财政支出时,要首先用于发放公务员和教师等人员工资,保证农村中小学校正常运转所需的公用经费”,也就是说,在农村义务教育责任主体问题上,“乡级政府”仍然赫然在列。根据对这段话的精神的解读,则可以理解为用于弥补农村教育附加缺口的转移支付部分(原来乡统筹中的“乡村两级办学经费”)也应该发到乡级政府,这样乡级政府在义务教育投入上也就并非完全没有责任,至少它要负责这部分转移支付资金的管理和使用。上述文件本身所包含的这种矛盾的模糊性,使得地方政府往往会按自己的理解去应付税费改革后教育投入的责任主体问题。

1.这三个文件除了文中提到的2001年5号文件和2002年25号文件外,还有2000年的7号文件《中共中央、国务院关于进行农村税费改革试点工作的通知》。

(二) 黑龙江省的义务教育体制从黑龙江省人民政府颁行的关于义务教育和税费改革的系列文件来看,其基本精神与中央、国务院的相关文件是基本一致的,只是在经费安排问题上更加具体,因此,透过黑龙江省各级政府在税改前后对县、乡两级政府在教育投入问题上的相关文件,可以更加清晰地看出两级政府的责任变化。

在税费改革之前,国务院有关义务教育“以县为主”文件的基本精神也体现在黑龙江人民政府的相关文件中。在2001年省政府《关于贯彻落实国务院关于基础教育改革与发展决定的实施意见》中,就明确了县级政府统一发放教师工资的支出责任。但是对于公用经费和校建、危改资金,则明确地倾向于以乡级政府作为投入主体。该《意见》指出,公用经费“首先由乡(镇)政府在农村教育费附加中予以安排,仍有缺口的由乡(镇)财政预算中安排”,“乡(镇)因财力确有困难,尽最大努力后仍不足的,由县级财政给予补足”。可见,在黑龙江,义务教育的第二项,即公用经费的投入,实行的是“以乡为主”的投入体制。此外,《意见》还指出,“乡(镇)政府要承担相应的农村义务教育的办学责任,根据国家和省有关规定筹措教育经费,改善办学条件,提高教师待遇。”这些表述显然强调了乡级政府在校建和危改支出方面的责任。

然而,2002年起实行的税费改革使得这种责任主体结构发生了明显的变化。在同年颁布的省政府关于《黑龙江省农村税费改革试点实施方案》中,指出要“实现农村义务教育的投入主要由农民承担转到主要由政府承担,政府对农村义务教育的责任从以乡镇为主转到以县(市)为主的两个转变”,上述表达的含义是十分明确的,也就是说,在税费改革前黑龙江省实行的实际上是“以乡为主”的义务教育投入体制,同时也说明,自税费改革以后,才“由县级政府举办和管理农村义务教育,农村中小学教师工资和经常性教育经费纳入县级财政开支,乡镇财政和村级组织不再承担经常性的办学开支”。这里有两层值得注意的含义:

第一,《实施方案》中强调实行“两个转变”表明,在税改以前,黑龙江省的教育体制仍然是“以乡为主”,而“以县为主”的体制正是伴随着2002年的税费改革才开始的。然而,事实上,在我们调查的两个县(肇东1和绥棱),虽然2002年已经实行税费改革,但直到2003年才将教师工资上划到县级财政,这说明“以县为主”实际上是在税费改革之后才部分实现的。

1.肇东为县级市,以下皆作为县级单位予以考察。

第二,与国务院义务教育和税费改革的文件精神相比,黑龙江省的“以县为主”的转变更加彻底。除了教师工资和公用经费由县级财政负担以外,中央税改转移支付中用于弥补农村教育附加缺口部分的资金也不再发放到乡级政府。在2002年省政府关于税费改革的配套文件——《黑龙江省关于将原由乡统筹费开支的“五项事业支出”分别纳入县(市)、乡(镇)财政预算管理的意见》——中,规定乡村义务教育费“列入县(市)财政一般预算支出中的‘教育事业费’支出科目,主要用于教师工资及乡村义务教育经常性经费”。这部分资金“和预算内安排的教育支出统筹使用,实行县级综合财政预算管理”(见2002年黑龙江省人民政府31号文件《黑龙江省农村税费改革转移支付资金管理办法》)。由此可见,在国务院文件中并没有特别明确税改的义务教育转移支付资金是由县还是由乡级政府支出,但是在黑龙江省却被完全列入了县级财政的支出科目,这显然意味着乡级政府对于义务教育的投入是没有任何支出责任的。

(三) 税费改革前后的乡镇财力为了深入说明基层政府的运作情况,在此,我们以黑龙江的肇东市(县级市)和绥棱县为例来进行分析。税费改革前,肇东实施的县乡财政体制是自1996开始的,这种财政体制是分税和包干混合的一种财政体制。乡财政将农业税全部上划到县财政,而将全部工商税收和契税、农业特产税、行政性收费等财政收入留下;支出部分则实行包干制,即按照1996年划定的支出数作为基数包干,在1996年至2002年的各财政年度中,县财政按照这个固定的基数划拨乡财政作为支出。简而言之,就是“工商税收全留、农业税全上交、支出缺口由县财政定额补助”的“收入分税、支出包干”的体制。以2001年肇东市的宏德乡为例,当年该乡的农业税有90万,工商税收为126万,上级体制补助收入为183万,由于农业税全部上交,则其可支配财力为126+183=309万。

这部分可支配财力实际上根本无法负担宏德乡的所有财政支出。主要有以下两个原因:第一,预算内的工资支出占掉了绝大部分财政支出,日常运转和公共建设的资金严重不足。2001年,宏德乡的全额财政供养人员为324人,工资支出总额为303万,占其可支配财力的98%,剩余的财力只有6万元,连乡政府的日常办公经费也远远不能满足,入不敷出的状况非常严重。第二,更为严重的情况是,这309万的可支配财力实际上含有水分。由于乡财政完成工商税收有任务指标,如果达不到指标,县财政的定额补助则不能全额拨付,所以,许多乡财政都存在着不得不上报虚假的工商税收来完成指标的情况。以宏德乡为例,2001年的实际工商税收只有60多万,而上报数为126万,其中水分高达约50%。如果挤掉这部分水分,则宏德乡2001年实际的可支配财力只有249万,连发在编人员的工资都不够了。

面对这种连财政供养人员的工资也无法全额发放的入不敷出的严重情况,乡财政通常的解决办法是或调入非预算资金如乡统筹款到预算内充当工商税收以完成任务指标,或通过银行借款、农民摊款、民间高利贷等办法来维持日常运转及完成一些必须的公共建设。可以想见,对义务教育而言,正是这种入不敷出和靠借贷运转的体制,造成了教师工资发放不足、拖欠以及校建、危改资金的挤占和挪用。

2002年,肇东市实行了税费改革,我们仍以宏德乡的财政收入为例:该市当年收缴的农业税为203万(税费改革使得农业税大幅度增加),工商税收98万,获上级体制补助151万,以及增资补助和税收返还补助49万和22万。由于农业税仍然安全额上交,所以宏德乡2002年的可支配财力实际为320万(98+151+49+22);同时中央财政的税费改革转移支付补助为141万,这样宏德乡2002年的最终可支配财力为461万。

对比宏德乡税改前后的可支配财力,我们发现,在其工商税收有所减少的情况下,可支配财力反而大大增加了。这其中的原因在于,除了增资和税收返还补助之外,中央财政的税费改革转移支付补助是一个决定因素。那么,这是不是意味着,如果县乡财政体制不发生变化的话,税费改革会使得乡财政的可支配财力增加呢?

答案不是肯定的。实际上,在税改前,乡政府除了预算内的可支配财力之外,还有一笔比较大的预算外资金收入,即乡统筹收入。2001年宏德乡的这笔收入有105.5万元;除了乡统筹之外,乡政府还会以修路、校建为名收取一些非规范性收费,而这些收费的数量我们无法估计。因此,如果将规范性和非规范性的收费都算作乡政府的实际可支配财力的话,那么,税改显然并未能使乡政府的可支配财力增加,相反,由于取消了非规范性收费,很可能使得乡政府的财力有所减少。对此,人们只要看一下宏德乡税改改革前后的财政情况比较图(参见图 6)便可一目了然。

|

图 6 宏德乡税改前后的财政状况(万元) |

显然,税费改革对乡镇财政的状况至少会产生以下两方面的潜在影响:

第一,乡统筹费转换成了税费改革转移支付。如果只从总量上来看,转移支付和乡统筹数量相当甚至稍多于统筹,但是乡政府宁可要数量少一些的乡统筹也不愿意要转移支付。因为,首先,税费改革转移支付资金属于预算内资金且每一项都规定了明确的用途,颇类似于专项资金,乡政府使用起来远没有乡统筹灵活,用一个乡干部的话来说,这笔钱不但“不好花”,而且“花起来都想哭”。其次,由于转移支付是预算内资金,且由上级财政拨付下来,所以乡政府无法用来充抵完不成任务的“工商税收”,即无法用来进行“空转”。这给乡财政的日常运转造成了更大的困难。

第二,税费改革将一些摊派的公共建设收费(如修路和校建资金)变成了必须经过村民大会通过的“一事一议”收费制度,从而彻底堵住了乡镇政府非规范性收费的渠道。由于乡镇政府不再有权力任意从农民那里收费,这样,当出现资金运转困难时向民间高利贷借款也变得非常困难了,因为民间资本将乡政府收费的权利看作是乡政府作为债务人的“信用”1。

1.我们调查的一位乡党委书记告诉我们,税费改革后,他手头一点“活钱”都借不到了。因为那些有钱的老板觉得乡政府不能收费,便没有能力还钱。极端的例子是,他现在连从乡政府门口的小卖部买烟都不能“赊帐”了,用他的话来说,现在是一点“信用”都没有了。

(四) 教师工资统发:财政资金“专项化”的滥觞税费改革在没有改变县乡财政体制的情况下,加大了乡镇财政运转的困难,这当然也会严重影响教育的投入情况。

首先,税费改革促进了民办教师和代课教师的清退工作。由于这些非公办教师的工资来自于乡统筹中的农村教育费附加,税费改革取消了这项收费之后,非公办教师的工资来源便没有了着落。新拨付的税费改革转移支付资金属于预算内资金,只能用来支付公办教师的工资,不能用于这些非财政供养人员的工资支出。在我们调查的两个县中,民办教师和代课教师都是在税费改革的前一年(2001年)被全部清退了。

其次,税费改革没有使教师工资拖欠的问题得到解决。通过上一节的分析可知,工资拖欠的主要原因是由于入不敷出和虚假收入,而税费改革一方面并没有完全解决乡镇财政的收入问题,另一方面,又由于上级政府强调杜绝收费,使得乡镇财政的日子更加难过。在这种情况下,教师工资的拖欠问题反而更加严重了。

再次,税费改革使得公用经费和校建资金成为乡镇财政无法解决的问题。在税改以前,公用经费就非常不足,这是由于乡镇财政预算内收入本身不足的缘故。而校建和危房改造的部分资金则来自乡镇财政的收费、集资、借款和欠款。税改之后,这些非规范收费的渠道被严格地堵塞,学校的经费自然就更没有了着落。

从2003年开始,这两个县将教师工资全部上划到县财政,公用经费也由县财政预算中支出,这样,用于补偿农村教育费附加的税费改革转移支付部分也不再发放到乡财政,而是由县财政用于预算中统一支付教师工资和公用经费。对于预算外的学杂费,两县则实行列收列支的“收支两条线”的管理办法,由学校从乡镇财政的预算外专户中支出。按照黑龙江省的文件精神,自2003年起,乡镇政府不再负担义务教育的支出责任。

随着“以县为主”教育体制的实行,县乡财政体制也作出了改变。肇东县新的财政体制与原来的体制非常不同:工商税收全部上划到县财政,契税、农业特产税、罚没收入和行政性收费等财政收入留归乡镇,农业税按支出基数留给乡镇后,超出部分上解县财政。

“以县为主”体制的实行必然带来县乡财政体制的重新制定,因为教师工资作为乡镇财政的最大开支部分上划之后,乡镇的开支负担大大减少而县财政的开支规模迅速增大。在这种情况下,县财政必然要将原来用于乡镇教师工资开支的收入划归自己,否则无法承受“以县为主”教育体制的巨大压力。由于缺乏宏德乡2003的数据,我们仍然以该乡2002年的情况来推断这种新体制带来的利益分配格局。

乡财政留下的只有工资(不包括教师)和部分转移支付(教育除外),由于实际的工商税收完不成上报的指标,乡财政在工商税收上解时必须填补上这个缺口。以2002年的情况来看,非教师工资部分144万(假如这部分为县财政核定的支出基数,由县财政作为定额补助拨付乡财政),除教育外的转移支付为93万,那么,这两部分经费以及再加上其他一些烦碎的财政收入(契税、农业特产税、罚没收入和行政性收费,按2002年来算,这部分有38万包括在“工商税收98万”之中),总计275万(144+93+38)就是该乡可支配的财力。但是由于要拿出40万(2002年工商税收的水分)填补上解的工商税收,所以该乡财政的实际可支配财力只有235万,这使得宏德乡财政在甩掉教师工资这块开支负担的同时,还是处于一种比较紧张的财力状况之下。

在新的县乡财政体制下,与2002年的体制相比,虽然县财政从宏德乡多集中了60万工商税收、22万税收返还、49万增资补助(这些都不需要再下拨到乡财政)和用于教育的税费改革转移支付的48万,共计179万,但由于要支付2002年宏德乡中小学教师的工资开支为216万,所以显然还是不够的。不过,我们注意到,在新体制下,农业税除了扣除乡镇支出基数外也全部上划县里,所以就宏德乡而言,203万的农业税扣除了144万支出基数后,还有59万剩余要上划到县里,所以肇东市的财政从宏德乡得到的总上划收入和中央下达的、不需再转付给宏德乡的转移支付部分相加共计为238万,因此,是足够用于中小学教师的工资了。

由此,便产生了这样一个问题,即在假设县乡两级收入没有增加的情况下,为什么教师工资由乡里发就不够而导致拖欠,而由县里发放就够了呢?其实,在前面的分析中,我们并没有假设县里因为教师工资上划而挤掉别的支出以满足教师工资。这其中的关键因素在哪里呢?

就宏德乡的情况而言,我们注意到,首先,在新体制下,乡里实际上“补贴”了40万“虚收”的工商税收上解给了县财政。2003年前,工商税收算作乡级财政收入,乡镇政府借用了其他资金来充当这部分税收,虽然完成了税收任务,但是并不能拿这笔钱作为预算内的实际财政支出,借了的钱要通过财政支出还给债主,所以才导致了工资拖欠。而2003年以后,这部分虚收的税收被当做县级财政收入上划,县级财政便用来直接作为预算内的工资支出。因此,“以县为主”的体制导致的工商税收上划实际上是乡财政“筹来”了一笔虚假的工商税收划到县里给教师发工资了。因此可以说,“以县为主”体制的实行在减轻乡镇支出负担的同时,也“汲取”了一部分乡镇“收入”1。

1.这部分收入其实是乡镇借来的款项,如果工商税收仍算作乡级收入,那么乡财政可以在支出时还款,但是一旦被作为县级收入支出的话,乡财政便须另外再筹款还债,或者干脆不还了。

其次,最重要的因素在于,税费改革使得县级财政的收入实际上增加了。因为,一方面,税费改革减收的部分(乡统筹)实际上由中央财政以税费改革转移支付的形式补上了;另一方面,税费改革还有一部分增收,即农业税税率的提高也为县财政带来了增收。宏德乡的农业税2001年为90万,2002年则为203万,提高了113万。由于农业税属于地方税收,所以无须上解到中央财政,而且由于肇东市的财政体制中农业税作为县级财政收入,所以这113万实际上使得县级财政收入大大增加了。就全市(如前所述,肇东为县级市)而言,2001年农业税收入是1 951万,而在税费改革后的2002年,全市农业税收入是3 934万,提高了100%。由以上分析可知,市财政正是靠将这部分增收的农业税用于教师工资支出才使得教师工资上划不至于出现缺口。

至此,前述问题的答案也就明确了。“以县为主”的体制之所以能够保证教师工资的足额发放,主要由于以下两个方面的原因:一是部分“挤占”了乡镇财政的“水分收入”,这部分“收入”如果是由乡财政来发,只能用于“空转”或者“还债”,是无法用来发工资的;另一个在于利用了税费改革导致的县级财政收入中农业税的增加。而农业税之所以能够增加,是由于“并费入税”,实际上是将原来乡镇政府的一部分收费算在其中。所以说,解决教师工资拖欠问题,并非是县财政拿出了另外的财力,也并非由于上级增加的转移支付,而是属于“羊毛出在羊身上”,是将一部分乡镇财政的“虚假收入”和一部分改革前的乡镇收费集中到了县里,直接通过县财政将其作为教师的工资统一发放到教师个人的银行账户中,从而一举解决了教师工资拖欠问题。从财政资金运行的意义上说,这实际上就是将一部分财政资金通过由县财政设立了一笔统一、直接发放的“工资专项资金”,绕过了乡财政。但是有意思的是,这笔资金的真正来源还是乡财政。这种根据支出用途、利用上级财政直接以类似于专项资金的支配方式使用财政资金的方式,正是此后各类财政资金“专项化”的滥觞。

至此,税费改革与“以县为主”的教育体制之间的关系就更加明确了,即税费改革不但促进了“以县为主”体制的实行,而且也能够保证县级财政有比较充足的财力来发放教师工资。换句话说,“以县为主”教育体制紧随着税费改革之后实行,实际上是将由税费改革为县级财政带来的增收部分还益给了教育。

总结以上分析,我们可以看出,正是税费改革导致的农业税增收和县乡财政体制的调整是实行“以县为主”教育体制的关键。若没有税费改革带来的增收,而仅仅从形式上将教师工资上划到县财政,必然导致县级财政要么挤掉部分县级其他部门的支出要么削减建设支出的局面。总之,“以县为主”的体制改革一方面通过将税收返还上划到县并规定由财政统一支付编内供养人员的工资而改变了县乡财政的支出结构,从而在财政制度上保证了教师工资的及时发放;另一方面,因为税费改革使得县乡财政收入总量增加,从而为保证县财政所负担的因上划教师工资支出的开支奠定了坚实的财力基础。

(五) 公用经费的“专项化”:从“L模式”到“Seven模式”“以县为主”体制解决了义务教育教师工资的问题,但是没有解决好公用经费和学校建设的资金问题。按照黑龙江省实行的“以县为主”体制改革办法,公用经费和校建资金皆被要求由县财政解决,乡财政对教育投入不再承担支出责任。这意味着黑龙江省在将教师工资上划的同时,也自然而然地将公用经费“上划”了。

我们先来考察“以县为主”体制改革前公用经费的支出责任情况。

在黑龙江省的肇东市(如前所述,肇东为县级市)和绥棱县,县财政都表示实际上没有资金来发放义务教育的公用经费,绥棱县干脆不在县财政支出中列入公用经费,肇东市虽然在预算中列出公用经费,但是实际上并没有这笔支出。也就是说,在实行“以县为主”的体制前,公用经费除学杂费外,不足的部分名义上虽然有县、乡两级政府解决,但实际上是由乡财政解决的。

更进一步而言,所谓“解决”,也并非是说乡财政开支中会列出或者支出一笔“公用经费”给中小学,而是采用“填缺补漏”的办法,哪里有窟窿哪里填补。

对于中小学而言,日常的办公费用、学校运转所需的费用有两个基本的来源:一是向学生家长收取的杂费,收费标准比较严格且总额较少,勉强可以满足书本、体检、水电等开支;学校的教学设备,从粉笔到课桌板凳的费用、从运动会的会务费到体育器械的开支,都需要从财政的公用经费中列支,这是学校运转的另一个经费来源。在我们调查的这两个县,第二部分的经费来源并没有列入乡财政的预算内开支。学杂费不够的部分,要靠中小学校长找乡政府去“要”。

一般而言,一个乡内有一所初中,还有许多小学,坐落于乡镇政府驻地的小学是乡中心小学。乡镇政府通常设有一个教学办公室,主任一般由中学或者中心小学校长兼任。当一个学校的学杂费不够开支,而有些开支又确实必须时(例如学校开运动会需要两车沙子填沙坑,或者学校需要配置新的桌椅),小学校长就会去找乡教办主任,乡教办主任会去找乡长或乡党委书记。如果校长和某位乡长比较熟悉,也可能直接去找这位乡长。在这种情况下,乡长会批一笔钱(通常采用写条子的方式)给学校,也可能只批一部分或者干脆不批。乡长还可能不批钱而安排专人去买一车沙子给学校运去,也可能派人去修理学校的旧桌椅而不会给学校批钱去买新桌椅。调查中发现,乡政府和村委会在维持学校运转方面存在着一定的分工,一般是乡政府出钱出物,村委会出人出力。这就是为什么我们在乡镇财政一级普遍看不到由财政专门列支公用经费的原因。

在财力十分紧张的基层财政运转过程中,这种靠关系和实际需要去争取资金的办法非常普遍,而且也确实能够解决很多实际的小问题。但这并非是说,乡政府会在财力紧张的时候将有限的资金使用得很有效率。调查中发现,乡政府的效率并非来自于乡政府的官员本身,而是来自于其治下各学校校长以及教办主任的积极争取和对乡政府资金使用的某种程度的监督。“积极争取”的效果如何,往往取决于校长们将自己的经费需求表达得多么迫切,反映他们面临的实际情况有多么严重,因为乡长和村长通常对实际情况是有所了解的。“某种程度的监督”则是指校长们和教办主任通常会在一定程度上监督乡长和村长对人、财、物的使用。之所以说是“某种程度”,是因为他们在人事上归乡长管,工资要靠乡里发,能否“争取”到钱要看和乡长的关系,所以要做到真正的监督是不可能的。与其说是“监督”,不如说是“督促”更为确切。

总而言之,在实行“以县为主”的教育体制之前,农村义务教育的公用经费实际上由乡政府负担,但不是按“预算支出”的方式,而是将其和乡政府控制的其他日常运转的经费合在一起使用。这种模式虽然存在以下的问题,即缺乏预算来保证每个学校得到一定数额的公用经费,也无法有效防止乡政府将钱用在其他地方,但是,由于这种模式使乡政府在面临财力紧张的情况下维持着某种权宜性,所以它也往往能够通过以下两种手段来加以解决,即:首先,为了保证教育的日常运转,乡政府常常在一定程度上会挤掉其他资金来满足教育的一些急迫性的投入;其次,乡政府和村委会对教育的相关投入并不一定是经费的投入,他们往往利用权力来动员、支配其他部门对学校进行人力、物力的帮助,例如开运动会用的沙子就是乡政府指定相关部门解决,修厕所需要的用砖、修课桌所需要的木材等,则由乡政府和村委会采取协调的办法动员其他方面的力量来解决。

尽管这种基层财政的运作方式不够规范和透明,但由于政府与基层社会接触密切,信息沟通充分,所以往往能够解决很多实际出现的问题。其实,这也正是乡镇一级财政存在并能发挥作用的意义所在。然而,随着“以县为主”和“税费改革”的展开,这种局面也发生了彻底改变。

“以县为主”的教育体制几乎完全解消了乡政府对教育的投入责任,其中当然也包括公用经费。由以上的分析可知,一方面,县财政没有足够的财力发放公用经费,另一方面,乡政府也不再具有支出的明确责任。那么,农村中小学的公用经费如何解决呢?

按照《黑龙江省农村税费改革试点实施方案》,公用经费由县财政负担,并且从中央税费改革转移支付中用于农村教育的经费中列出“中小学教师工资”和“公用经费”两个部分。而在2003年肇东和绥棱实行的“以县为主”的教育体制改革,规定转移支付资金中用于教育的部分完全由县级财政来运作,这样,“公用经费”也就意味着完全由县级财政来负担了。由此,这两个县义务教育的公用经费就成了由县到学校的“专项资金”,我们可以称之为“公用经费专项化”体制。

所谓“公用经费专项化”体制,就是指本来应该按照教师人数分配的公用经费没有分配到乡财政,也没有分配到各学校,而是控制在县教育局和财政局手中,按照申报—批复的“专项资金”分配原则进行分配。若以图示的方式来对比“以县为主”前后的体制,则两者的差别便更加一目了然了(参见图 7)。

|

图 7 “L”模式和“Seven”模式 |

从图 7的a可以看出,改革前的支出责任模式与英文字母L的形状相似,所以笔者将其形象地称之为“L模式”,在“L模式”下,乡财政是关键;而从图 7的b可以看出,改革后公用经费使用途径的走向形似阿拉伯数字7的形状,所以笔者将这种模式称之为“Seven模式”。可以看出,改革建立的是由乡教办甚至各学校直接面对县教育局的体制,乡政府不再对公用经费负有任何支出责任。“公用经费专项化”的逻辑同教师工资上划的逻辑完全相同,目的是防止乡政府对公用经费的挤占和挪用。这种逻辑是基于这样一种认识,即改革前乡政府对各学校的公用经费“能不发就不发”、“谁来要就给谁”的做法与挤占、拖欠教师工资的做法没有什么两样,所以应该通过公用经费的支出责任上划来解决。

值得注意的是,公用经费支出责任的上划是“纯粹”的上划,因为,这些由县级财政支出的公用经费并没有按照公用经费按人头配置的分配原则被分配到各个学校,而是通过“上划”将公用经费的分配原则“专项化”了。

按理说,如果公用经费充足的话,公用经费完全可以和教师工资一样,直接列入预算支出按照教师人头配置下去,至少以学校为计量单位直接分配下去。但是,实际上,这些公用经费几乎全部变成了由县教育局负责拨付的“专项资金”,形成了谁要使用谁申请的局面。

在此,以绥棱县两合乡初中实行“以县为主”教育体制后的收支情况来说明这些问题。表 3是该乡初中在2003年的收支预算明细。

| 表 3 绥棱县两合乡公用经费收支预算情况明细(2003) |

由表 3可以看出,学杂费加上额外的地租和宿费只有88 600元,而该校的开支预算是867 680元。如果将需新建校舍的费用(52万)去掉,公用经费的开支是347 680元,收入只相当于支出的25%,缺口是259 080元,由此,这近26万元的经费要靠县财政来解决了。

从这个简单的预算中,我们可以看出“公用经费专项化”在“以县为主”的体制下存在四个大的问题。

(1) 经费使用手续繁杂,容易误事。由于“公用经费专项化”,每个学校便要将其日常开支做出上报的预算向县里申请。常规的程序是,各乡的中小学向乡教办申请,乡教办再向县教育局申请,县教育局和财政局批复后,由县财政局按照支出项目直接付款到供货单位。例如学校如果购置办公桌椅或者教学器材,是由财政局选定(通过招标)某供货单位直接供货到学校。这是地地道道的专项资金的使用方法。专项资金使用的最大特点就是严格而且繁复的申请和批复手续。由表 3不难看出,学校日常的开支琐碎而复杂,这种繁复的批复手续必然会导致时间上的延误。

(2) 浪费现象严重,使得本来就颇为有限的公用经费更显得杯水车薪。公用经费由乡政府负责时,由于乡政府对各学校的情况比较了解,相关负责人员清楚各项开支的轻重缓急,所以,虽然公用经费的开支经常处于“吃不饱”的状态,但也算是乡政府在“量力而行”。然而,在实行“以县为主”教育体制及采取“公用经费专项化”财政运行机制以后,由于县政府不清楚各乡各学校日常开支的具体情况,要靠上报预算开支来决定,这样必然导致两个方面的浪费:第一,各乡各学校在上报时都是本着“多报”和“不报白不报”的初衷做大预算开支。根据笔者的实地调研,两合乡在2001年、2002年实际的公用经费支出分别只有4.8万、7.1万元,到2003年“以县为主”时竟然上报了近26万元(表 3中总支出减去校建和收入),可见,实行“公用经费专项化”方式后马上便呈现出鲜明的“软预算”特征;第二,县财政局在资金使用中(包括招标、供货)也必然存在一定的浪费现象,这是由于县财政并不了解各学校的具体情况,而只能按照一般的标准进行“政府采购”,这样也很难做到象乡政府那样的“省吃俭用”。

(3) 寻租盛行,教育资源分配严重不均。专项资金分配中的一个最大的问题就是寻租,“公用经费专项化”也难以避免这一问题。按照一些校长和乡教办主任的说法,去县教育局询问可分配资金的总量和使用各种办法争取这些资金,就成了他们以后工作中最重要的任务。寻租的盛行必然导致有限的公用经费资金分配不均,“会哭的孩子有奶吃”。专项资金管理本来是为了专款专用,避免地方财政的挪用和挤占,使得资金使用更加规范和透明,但是,如果将各种财政资金都列入“专项化”管理范围,反而使拉关系、请客送礼等现象更难杜绝。

(4) 县教育部门不胜其烦。“公用经费专项化”导致县教育部门成为各学校争取费用的焦点。由表 3可以看出,每个学校的日常开支实际上项目繁多,无论巨细均要列入预算,以类似于专项的形式报批。肇东市教育局长反映,在2003年1月到7月的半年中,各乡各学校上报的此类经费申请报告已经超过150份,几乎每天都有申请报告上交,而教育局并无能力对某项报告是否符合实际情况进行一定的核查。情况可想而知:如果经费申请报告每天有一份呈上来的话,仅需要专门派人对该县中小学的桌椅门窗的损坏情况进行核查就需耗费教育局多少人才财力?

(六) 校建资金:从“东拼西凑”到“县乡合办”“以县为主”的教育体制除了在公用经费的分配和使用上会造成比较大的问题之外,校建资金和学校的危房改造资金也面临比较大的困难。

通过第四、第五部分的分析,我们知道,“以县为主”的体制之所以能够保证中小学教师工资的及时发放,主要是因为中央税费改革转移支付(补偿乡统筹中的农村教育附加)和农业税造成的增收因素的作用。但是,在实行税费改革之前,乡统筹的经费除了用于发放民办和代课教师的工资之外,还有一部分是用来支援农村中小学的校舍建设和危房改造的。从此前黑龙江省绥棱和肇东两县(市)的情况来看,校建和危改的资金主要是由乡村两级财政负担的(参见表 4)。

| 表 4 绥棱县四乡和肇东市四乡校舍建设资金的投入情况(1996-2002) |

由表 4可以看出,八个乡中有两个乡七年间没有得到县级及以上财政的校建资金,平均下来,在总的校建资金中,来自县及以上的资金只占16%,是很小的一部分,其余的资金大部分来自乡统筹费、村提留、义务工和集资,不够的部分形成对工程队的欠款。但是,这些乡统筹、村提留、义务工和集资各占多少却不太容易调查清楚。因为在实际的校建过程中,许多费用来自于“东拼西凑”,例如乡政府出建筑用砖、村委会出木材,而集资的钱用来请工程队。下面以几个乡的校建实例来说明这种“东拼西凑”的办学方法。

肇东市(县级市)蒋家镇于1998年和1999年分别建了两所中学,一所是蒋家一中,一所是蒋家三中,分别花费210万和60万元。蒋家一中的投入中有120万元靠农民按人头集资,分三年完成;旧的蒋家一中卖了10万元,镇政府又借了60万元,所有的建筑用砖都由镇政府出,因为有一个镇办砖厂。蒋家三中则由镇政府出建筑用砖,其余材料都是欠工程队的款项,在建校完成之后分四年由镇政府用砖来抵偿工程队的欠款。蒋家镇在“九五”期间建了两所村级小学,一所是中山小学,另一所是双安小学。中山小学靠一些外出挣了钱的村民出资,而双安小学则靠村民集资一部分,村委会“借”一部分镇政府的砖建成的。

照冬镇在1996到2002年间共建了三所小学:展望小学(150万)、新民小学(30万)和建华小学(40万)。展望小学150万的建设资金中,由县里出资3万,乡里用乡统筹出资30万,原来的旧校舍因为靠近城区卖了30万,村委会旧办公室卖了30万,其余的资金全部由村里卖地(征地)的收入来填补;新民小学建校花费了30万建设资金,其中有20万来自乡统筹,其余的费用来自变卖旧校舍的收入;建华小学40万的建设资金中,由县里出资7万,其余的资金是靠村里出售3 000多颗树的收入来补充的。

以上两镇的案例较为全面地展示了前些年义务教育校建的情况。概括而言,乡村校建基本上无非有以下几个“东拼西凑”的来源:(1)县及以上财政投资。这只占很小的一部分;(2)乡统筹。这是主要的部分,但值得注意的是,乡政府对义务教育校建的投入在许多情况下并非投入资金,而是物力和人力;(3)村级集体经济和集体资产。卖地、卖树都成为义务教育校建资金的来源;(4)村民集资和有钱人的捐款;(5)对工程队的欠款。这构成了农村校建的很重要的一个部分,欠款常常被无限期地拖延下去,实际上成了工程队对农村义务教育的投入。

在如此“东拼西凑”的校建资金筹集过程中,乡镇政府形成了许多惯例性的做法,包括拖欠工程队工程款,认可不规范的集资行为,批准村委会变卖树木等集体资产,挤占和挪用其他部门的资产,如无偿使用砖厂的砖,等等。

这种基层组织“东拼西凑”地筹措学校建设经费的办法是实行“以县为主”教育体制前的主要形式。就连中央、省拨下的专项校建和危改资金的使用过程中也往往需要“东拼西凑”。例如肇东市宏德乡建设的宏德一中,使用的是来自国家专项的30万危改资金。这笔钱直接由县财政拨到工程队,由工程队施工。但是由于这笔专项资金中并不包括修厕所的资金,为解决这部分资金,乡政府也免不了“东拼西凑”到处去集资。

虽然来自县及县以上的校建和危改资金只占很小部分,但这对我们理解“专项化”非常重要,所以有必要再具体考察一下这个问题。表 5是这两个县在2002年得到的专项教育资金的总量和使用情况。

| 表 5 肇东、绥棱两县的中央和省专项教育资金及分配情况(2002)(万元) |

由表 5最后一行可以看出,这两个县的专项教育资金的总量(总计1)是376万元,对被列入中部地区的黑龙江省而言,中央和省财政对农村义务教育的投入总量并不算多。尽管如此,376万中用于农村义务教育的有200万元(总计2),占去专项教育资金总量的53.19%。由此,建校及危改资金不足的状况便可想而知了。

县级财政预算内本身既无单独列出的基建经费支出,也没有预算外单列的基建支出。实际上,前面我们在考察乡镇政府的校建资金投入时,也没有看到县级财政本身对农村校建的独立投入。根据我们对肇东、绥棱两县教育局长的访谈可知,在校建问题上,县乡财政之间有着比较明确的分工,即县财政只负责县直属中学和小学的校建投入,农村中小学的校建则是乡村政府的责任。这是2003年实行“以县为主”体制之前的情况,那么,在2003年实行新体制之后,情况又如何呢?

基于对“以县为主”体制的详细分析可知,校建和危改明确无误地变成了县级财政的责任,对县级财政而言,这无疑是一项巨大的支出负担。那么,在2003年“以县为主”体制开始实行的半年中,校建和危改资金实际上又是如何解决的呢?由于当时该体制实行的时间不长,相关的统计资料还不充分,所以,在此笔者只有通过一个具体案例来回答这个问题。

以下是绥棱县教育局于2003年6月2日向县政府及财政局提交的一份申请报告及主管领导的批复。

关于上集、银河两所中学校舍急需维修所需资金的请示:

县委、县政府、财政局:

上集、克音两所中学房盖分别于5月11日和5月23日被龙卷风刮破、卷走,致使学校无法正常上课。灾情发生后,教育局、财政局有关领导及时到现场视察,并指导学校采取临时安全措施,保证师生教学安全。上集、克音两所学校把紧急维修校舍报告报到财政局、教育局,两所学校都因建校时间长,校舍破旧,彻底维修校舍需要资金109万元。财政、教育有关同志将受灾情况汇报给孙县长,孙县长听后,考虑财力情况,指示教科文股根据实际需要核算维修资金,所有破旧校舍不能全部维修,只能维修受灾严重的校舍,能使用的可以用,确实需要维修的要算好帐。财政局赵局长同教科文股同志,带来县建工站预算员亲自到受灾学校核查,通过预算外准确计算,维修上集镇中学受灾校舍982平方米,需要维修资金247 337.60元;维修克音中学受灾校舍700平方米,需要维修资金131 192.12元,两校合计需要资金378 529.72元。

以上请示妥否,望领导批示。

绥棱县教育局

2003年6月2日

主管县长批示:

财政:按此资金数额由县财政解决50%,其他由有关乡镇自筹解决。要保证安全,维修后再不许出现安全方面的问题。(县长签名)6月9日。

与“以县为主”体制实行前相对比,我们可以发现以下两个特点:

第一,县财政开始负担危改和维修的主要责任。在上述案例中,两所乡办中学直接将校舍维修报告报到教育局和财政局,而乡政府和乡财政没有任何参与。有关整个资金申请及批复的程序,在上述材料中体现得十分清楚:中学→财政局、教育局→孙县长→财政局长、财政局教科文股、县建工站预算员实地核查→财政局做出核算报告→由教育局向县委、县府、财政局递交申请报告→县长批复。这是财政资金流动中所谓“两上两下”的一个标准的程序,与以前乡政府“东拼西凑”式的校建模式大不相同。这种标准程序反映出了校建支出责任主体的重大变化。

第二,在“两上两下”程序的最后,即县长的批复中,突然出现了乡镇政府的角色。批复要求县、乡各解决所需资金的50%。乡镇政府在整个过程中虽然置身事外,但是最后却被要求筹集50%的维修资金。

以上两点说明,虽然“以县为主”的教育体制在名义上和审批程序上都体现为办学完全是学校和县政府的责任,但事实上,实际问题的解决最终却还是要由县、乡两级合作来落实,县、乡两级财政各负担50%的校建资金,这样的比例显然是难被称之为“以县为主”的。

由于这是绥棱县实行“以县为主”体制以来最大的一笔校建资金批复,很可能被援引成为惯例,所以这个案例有一定的代表性。它说明,“以县为主”的体制在校建资金问题上,实际上是由以前乡政府“东拼西凑”的模式转变为“县、乡合办”的模式。但这种模式由此引出了以下两个问题。

第一,资金到底从什么地方来?在这个案例中,县财政负担18.9万元,乡政府自筹18.9万元。对于县财政而言,由于其预算内并无明确的校建开支,我们只能推测这笔资金是由县财政从预算内或预算外的机动资金中调拨而来。但是,乡政府的资金从何处“筹集”呢?根据前面的分析,乡政府已经没有任何与义务教育相关的事权和财权,那么乡政府要拿出这笔资金,只有挤占其他资金或者借款。

第二,乡政府在“以县为主”的体制中地位尴尬。根据有关“以县为主”体制改革相关文件的提法,乡镇政府不再负有办学经费方面的责任,由此,乡镇级的领导们都异常轻松,在与我们的访谈中,当谈到以后本乡的教育问题时,乡镇领导们都流露出从此可以对此“事不关己、高高挂起”的感想。然而,在具体事项的执行过程中,实际上他们又无法作壁上观。

造成这种尴尬局面的根本原因,还是在于县级财力的紧张状况。根据我们的分析,县级财政借助税费改革的增收因素勉强可以负担农村中小学教师的工资支出,而在公用经费支出方面,大多数县财政几乎都面临捉襟见肘的状况,对于需求更大、更加急迫的校建和维修开支,县财政更是束手无策。正是在这种背景下,县政府只能将一部分支出责任“下压”到乡镇政府,使“以县为主”变成了“县乡合办”。可以预见的是,在县乡财力无法迅速增加甚至持续紧张的情况下,“以县为主”的体制很可能又将回到以前“以乡为主”的“东拼西凑”的老路上去。

七、“项目治国”:专项化的意外后果实行分税制以来,中央—地方财政关系的巨大变化集中表现在中央对地方建立起的规模巨大的转移支付体系上。在这个转移支付体系中,专项资金占有极为重要的地位。虽然从财政分权的角度看,一般性的、财力性的转移支付应该成为这个体系中的主要部分,然而,在实践中,专项转移支付资金一直是体现中央意志的主要形式。而伴随专项转移支付资金体制的建立所产生的主要影响体现在以下两个方面:(1)增强了从中央到地方职能部门(“条条”系统)的力量;(2)促进了从中央到地方更为庞大而严格的项目申报体系和审计监察体系。这两点无疑体现了分税制以后中央财政集权的大趋势,也对地方基层政府产生了巨大的影响。

与中央政府一样,地方各级政府间也倾向于增大专项资金的规模,这是分税制所造成的财权上收和事权下压的必然体现。然而令人意外的是,就县乡这两级基层政府而言,虽然财政资金专项化的趋势非常明显,但却没有能够达到专项资金真正服务三农的效果。通过本文的案例分析,我们看到,专项化的实际效应在于加强了县级职能部门的力量而弱化了乡镇政府的力量,这也是与税费改革以来乡镇政权的弱化相一致的趋势。这一趋势是通过财政资金由“L模式”向“Seven模式”的转化而实现的。虽然,从理论上说,这种转化有利于财政资金的有效使用,但是,在实践中,这些专项化的财政资金却会由于乡镇政府的缺位而滞留在县(或县级市)一级,造成了所谓的“公共财政覆盖县城”而非反哺农村的结果。

在另一篇分析税费改革的文章(周飞舟,2006b)中,笔者指出,国家与农民关系变化的一个新特点,即乡镇政权的空壳化和县级政府权力的强化,造成了基层政权从“汲取型”向“悬浮型”变化的后果。而透过本文的分析可知,这种后果在财政资金的流动上也同样表现得十分明显。大量的财政转移支付滞留在县(或县级市)一级,乡镇财政的预算资金也由县级政府的各种职能部门来进行分配,这一方面造成了县城的繁荣,另一方面也在一定程度上加大了乡镇政权“悬浮”的趋势。而各种服务农村的“项目”资金,虽然也在通过各种职能部门向下流动,但是项目的分配、使用及其效率都存在疑问,其所发挥的作用至少不像上级发包部门原先所想象得那样(折晓叶、陈婴婴,2011)。除此之外,还需要指出的是,虽然在本文的案例分析中并不太明显,但是过分依靠专项资金会伴生以下两个比较大的问题,笔者认为,它们是造成专项化意外后果的主要原因。

第一个问题是基层政府行为的问题,就是财政学上所说的“溢出效应”。即项目资金虽然指定了专门用途,但是基层政府会通过改变自己预算支出结构的方式,在一定程度上抵消上级部门的意图。比如,一笔项目资金被指定用于中小学校舍建设,而申请到该项目的县级政府会主动缩减自己原来预算中用于校舍建设的支出,将省出的预算用于其他方面。这样,项目意图依然得到了体现,但没有增加地方用于校舍建设的支出,即使有所增加也是打上了折扣的增加。

另一个问题则更为宽泛一些。转移支付资金的分配体现着上级政府的权力,正是在这个意义上,我们将分税制理解为财政集权式的改革。但是,最能体现集权的并不在于财政收入的集中过程,而是转移支付向下的分配过程。与一般性的转移支付资金相比,专项和项目资金需要经历申请、批复、分配、使用、监督及审计等复杂程序,需要下级和基层政府动员各种关系和人力,在我国目前政府行为缺乏公开性、透明性以及外部监督的情况下,对项目分配的合理性、公平性以及项目运作的效率等还缺乏可信的评估机制,复杂的申请和批复程序在很大程度上只是为不透明的政府行为套上了科学管理的外衣而已,意外后果最终难以避免。

基于本文实证研究的发现,不难使我们得出以下的判断,即项目体系越完备、审计体系越严格,专项资金的管理和控制越规范,这些资金就越难以深入到乡村基层。这一后果虽说与专项资金设立和管理的初衷不相吻合,但却是与各地轰轰热烈地展开着的城市化进程不谋而合。

本文涉及的案例虽然是2003年的情况,但反映出的端倪与当前的局面相比,非但没有过时,反而可以看做是当前中国从中央到地方政府行为模式的一个开端。金融危机之后,中央激进的经济刺激举措带动了全国十几万亿的政府投资,使中国经济进入了一个高速增长的时期;不过,应该看到的是,这些投资的绝大部分都是以项目的形式下达的。由此,不妨可以这样认为,如果说,在本世纪初“项目治理”还只是政府行为的一个方面,那么,近年来,它已经成为各地政府行为的主要模式。这期间最大的变化在于,财政资金的专项化在政府治理的“大盘子”中已经退居其次,以土地抵押、政府融资为主的金融资金的项目化正在大行其道,而各种项目的规模也远非财政专项资金可以媲美,且大多是以地方政府为主体、以土地开发为依托、以金融资金为支撑的。这些项目正在成为各地城市化的主要推手。而且,为了解决征地指标的瓶颈约束,各地正在掀起“迁村腾地”、“拆院并院”的“农民上楼”高潮。这些项目的运作,尽管主要是基于政府主导的模式,然而,应该看到各种社会资本也逐步参与其中,对基层社会正在产生巨大的影响。这一切正在发生的变化,虽说远非本文的分析所能完全涵盖,但是,本文所得出的以项目运作为主体的政府行为极易产生意外后果这一基本结论,同样适用于这个时代。

Bardhan Pranab. 2000. Irrigation and Cooperation:An Empirical Analysis of 48 Irrigation Communities in South India. Economic Development and Cultural Change, 48(4). |

陈吉元, 等, 主编. 1993. 中国农村社会经济变迁: 1949-1989[M]. 太原: 山西经济出版社. Chen Jiyuan, et al (eds). 1993. Social and Economic Change in Rural China: 1949-1989. Taiyuan: Shanxi Economic Press. |

陈硕. 2010. 分税制改革、地方财政自主权与公共品供给. 经济学(季刊)(4). Chen Shuo. 2010. Tax-Share Reform, Local Fiscal Autonomy, and Public Goods Provision. China Economic Quarterly(4). |

杜赞奇. 1994. 文化、权力和国家: 1900-1942年的华北农村[M]. 王福明, 译. 南京: 江苏人民出版社. Duara, Prasenjit. 1994. Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900-1942, translated by Wang Fuming. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

黄宗智. 1986. 华北的小农经济和社会变迁. 北京: 中华书局. Huang Philip C. C. 1986. The Peasant Economy and Social Change in North China. Beijing: Zhonghua Book Company. |

李萍, 主编. 2006. 中国政府间财政关系图解[M]. 北京: 中国财政经济出版社. Li Ping(ed). 2006. The Graphic Governmental Fiscal Relationship. Beijing: China Financial & Economic Publishing House. |

刘克崮、贾康, 主编. 2008. 中国财税改革三十年: 亲历与回顾[M]. 北京: 经济科学出版社. Liu Kegu and Jia Kang(eds). 2008. Thirty Years of Chinese Fiscal Reform. Beijing: Economic Science Press. |

Tilly, Charles. 1975. "Western State-Making and Theories of Political Transformation. " In The Formation of National States in Western Europe, edited by Charles Tilly NJ: Princeton University Press.

|

王绍光. 1997. 分权的底限. 北京: 中国计划出版社. Wang Shaoguang. 1997. The Baseline of Fiscal Descentralization. Beijing: China Planning Press. |

王绍光, 马骏. 2008. 走向'预算国家'——财政转型与国家建设. 公共行政评论(1). Wang Shaoguang, Ma Jun. 2008. Toward 'Budget State': Fiscal Transformation and State Building. Journal of Public Administration(1). |

张弘力, 等. 2000. 论中央对地方专项拨款. 财政研究(5). Zhang Hongli, et al. 2000. On Earmark Transfers from Central to Local Government. Public Financial Research(5). |

张静. 2001. 国家政权建设与乡村自治单位——问题与回顾. 开放时代(9). Zhang Jing. 2001. State Power and the Unit of Rural Autonomy. Open Times(9). |

折晓叶, 陈婴婴. 2011. 项目制的分级运作机制和治理逻辑——对"项目进村"案例的社会学分析. 中国社会科学(4). Zhe Xiaoye, Chen Yingying. 2011. The Mechanism of Financial Programs and the Logic of Local Governance: A Sociological Analysis on the Access of Programs to Village. Social Sciences in China(4). |

中国财政杂志社, 编. 2007. 中国财政年鉴(2003~2006)[M]. 北京: 中国财政杂志社. Chinese Financial Magazine (ed. ). 2007. The Fiscal Annual Book of China (2003~2006). Beijing: Chinese Financial Magazine. |

周飞舟. 2006a. 分税制十年:制度及其影响. 中国社会科学(6). Zhou Feizhou. 2006a. A Decade of Tax-Sharing: The System and Its Evolution. Social Sciences in China(6). |

周飞舟. 2006b. 从"汲取型"政权到"悬浮型"政权:税费改革对于国家和农民关系之影响. 社会学研究(3). Zhou Feizhou. 2006b. Rural Fee Reform and the Changing Relationship between State and Peasant. Sociological Studies(4). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32