中国经济改革促使人口在工作和地域上更频繁流动。改革前,欠流动或缺乏流动的自由是中国社会的一个主要特征。计划经济体制下的城市工人高度依附于工作单位,劳动力流动很少发生。由于户籍制度的限制,农民也难以自由进入城市寻找工作机会(华尔德,1996)。在市场转型的过程中,新兴私营部门对劳动力的较大需求及城乡壁垒的松动,使越来越多农民进入城市求职。现在,农民工已占中国流动人口的绝大部分。从2000年到2007年,在城镇单位就业的农民工人数逐年上升,这一人数的上升主要体现在非公有制的经济部门中1。

1.数据来源:《中国人口和就业统计年鉴》(2008),国家统计局人口和就业统计司主编,第24-27页。

现在农民工在工作和地域上的高流动被视为“弊病”——农民工的高离职率造成用工单位所需特定人力资本(firm-specific human capital)的流失(Knight & Yueh, 2004)。农民工的高流动性使企业以此拒绝向其提供更多的培训晋升机会和长期的福利,同时也给城市管理带来困难。国内学者尤为关注农民工在城市工作和生活的稳定性,相关研究包括:农民工永久迁移的意愿(蔡禾、王进,2007),城市化制度安排如何让农民工从“流民”变成“市民”(白南生、李靖,2008),农民工如何突破“只流不迁”困局使其在城市中定居(殷晓清,2001;章铮、杜峥鸣、乔晓春,2008),以及农民工的就业稳定性对其收入的影响(黄乾,2009)等。

但是,所有这些研究有一个前提:什么因素导致农民工较高的工作流动率?

对农民工个体而言,他们发生工作流动的具体原因千差万别。劳动报酬、工作环境、婚姻、子女抚养和职业病等都可能成为他们离职或变换工作的原因。但这些个体性原因却未必是作为群体的农民工较强工作流动性的制度性机制。

在农民工问题的各种研究中,户籍制度通常是解释农民工就业与生存困境的重要因素(李培林、李炜,2007;谢桂华,2007;王美艳,2007)。这些研究的假定或结论基本遵循了这样一个逻辑:城市人与农民工在制度上归属于不同的身份体系,由此导致了他们在城市就业体系中的不平等。由于处在这个体系中的不利位置,农民工在工资收入、就业机会上难免会遭遇歧视。户籍制度是否也可以解释为什么农民工较之城市职工有更频繁的工作流动呢?如果可以,两者的关系应如何量化?检验户籍制度对农民工工作流动的影响将是本研究重点关注的问题。

一、文献述评在社会分层领域中,个人的工作流动作为一种代内流动,是个体获得或改变其社会经济地位的方式之一。工作流动如何产生,西方文献有两种解释取向:空缺驱动模型(vacancy-driven models)和劳动力市场分隔(labor market segmentation)理论(Rosenfeld,1992)。

空缺驱使模型是指岗位空缺能为工作流动创造机会。其基本假设是雇佣关系具有一定的封闭性——如果已有的雇员不离职,雇主便没有空缺招收新雇员。雇员变换工作与升迁的机会不仅取决于其工作表现,更取决于其所在的职业链条中是否有空缺的职位(Sφrensen & Kalleberg, 1981)。总之,从空缺竞争的角度上看,空缺链的长度、具体职业的空缺分布及个体对空缺岗位的获取能力是驱使工作流动的重要因素。尽管如此,“并不是所有工作流动的发生都以空缺的存在作为动力”(Rosenfeld, 1992: 44),空缺驱使模型可能不适用于分析中国农民工的工作流动。首先,这一取向主要用于解释向上流动,尤其是在公司内部等级结构中的晋升。对多数农民工而言,由于普遍缺乏晋升机会,他们工作流动的结果未必是向上流动。其次,工作组织或职业中的空缺岗位对农民工可能没有太大意义,因为城市工作对这个群体更多仅是一段工作经历,多数人只能在工作等级中的低端岗位。最后,空缺驱使模型假定的雇佣关系是封闭的、雇员导向的,雇主没有权力随意更换雇员。从某种意义上说,占据了某个职位的雇员实际上控制了他人工作流动所必需的空缺。中国农民工显然处在相对开放的雇佣关系中,他们与雇主之间的关系相对容易解除。

劳动力市场分割理论为工作流动提供了一个替代性解释,其基本假定是劳动力市场并不是一个同质的整体,不同劳动力市场产生不同的工作流动需求。劳动力市场分割理论不同于新古典经济学正统理论,后者假定不同社会群体1在劳动力市场的差异会随市场竞争逐渐缩小,前者则认为分割而非同质是劳动力市场的实际特征。在劳动力市场分割的诸多情形中2,最重要的一组分割是初级市场和次级市场,或“核心”与“边缘”。通常,次级劳动力市场中的工作流动率较高,因为这些部门中的工作欠稳定、缺乏晋升空间(Reich、Gordon & Edwards, 1973)。与空缺驱使模型相比,劳动力市场分割理论也许更符合农民工工作流动的实际状况。但劳动力市场分割理论在解释工作流动时最大的问题是循环论证,即工作流动既是劳动力市场分割的结果,又是劳动力市场二元分割的证据。在农民工的换工问题上则表现为,农民工因为处在边缘或次级部门中,所以工作流动频繁;而农民工在边缘或次级部门中就业,又是因为他们的工作流动频繁。因此,用劳动力市场分割理论解释工作流动的差异仅仅是描述性的,并没有指出导致劳动力市场二元分割的原因。

1.此处“不同社会群体”指在性别、种族等先赋性社会特征上相区别的群体。

2.在Reich、Gordon和Edwards(1973)的文章中,他们还列举了种族的和性别的劳动力市场分割。

劳动力市场分割理论是以西方情境作为分析背景,认为自由资本主义向垄断资本主义的转变是现代经济二元性及劳动力市场分割产生的根本原因,但这一制度条件在中国情境中并不适用。

中国经济转型与社会分层研究曾将工作流动纳入其研究范畴。Zhou、Tuma和Moen(1997)在比较经济转型前后中国职工在不同类型经济部门间的工作流动后发现,转型后城市职工从国有部门向非国有部门的工作流动趋势并不强,以此说明,即使在改革以后,再分配体制和国有部门的影响力仍然很大。Wu和Xie(2003)在研究城市职工从国有部门到市场部门的流动时指出,工作流动的发生是一个内生过程:早期流动到市场部门的人往往在既有体制中处于不利地位,而较晚进入市场部门的人,则通常处于有利地位——只有市场回报足以超出他们在国有部门的所得时,他们才会放弃体制内的利益进入市场。Cao和Hu(2006)研究了城市人在工作流动中的性别差异,发现女性较之男性更不倾向于发生职业导向的工作流动,而更倾向于家庭导向的工作流动。他们的研究还指出,自愿的工作流动未必带来更高的回报,不自愿的流动未必都导致坏结果。

上述研究的共同点在于:将工作流动视为转型时期市场体制和再分配体制相对力量改变的结果,是连接体制变迁与社会分层的中间过程;再分配制度与市场制度在影响收入、教育回报和性别分层上存在差异性。某种意义上,这两种制度分别构成了中国劳动力市场分割的原因。如果西方社会的工作流动性随着自由资本主义向垄断资本主义的转变而降低,那么中国社会的工作流动性则是随着计划经济体制向市场经济体制的转变而提高。虽然计划经济时期的中国不存在可称为“市场”的劳动力市场,但不同等级的单位所能够提供的保障和福利有明显的差别,单位内的控制手段也是全方位的(华尔德, 1996),这种明显的差别和控制能力在能够自由流动的时期就变成工作流动的影响因素。转型时期,城市居民从国有部门向非国有部门的流动意味着放弃体制内福利和保障,使得这种工作流动实际上很有限(Zhou、Tuma & Moen, 1997),拥有较高人力资本者普遍不愿意放弃体制内的稳定工作(吴晓刚,2008)。因此,再分配制度中对体制内和体制外的区分确实能够反映工作流动性或稳定性的两种类型。市场制度中的工作流动更趋近于西方社会的工作流动模式:拥有较高人力资本者更可能进入企业或单位的内部劳动力市场,获得更稳定的工作,而缺乏人力资本者更可能进入以高流动性为特征的次级劳动力市场。由此,我们得到两种劳动力市场分割的制度:(1)再分配制度下,体制内和体制外的分割;(2)市场制度下,人力资本导致的内部劳动力市场分割。

以上基于城市职工工作流动研究得出的结论并不完全适用于解释农民工的工作流动。首先,城市职工绝大部分福利来自工作单位中年资的积累,其离职成本高于农民工;其次,农民工的流动始终受到户籍制度的限制,这种限制在城市职工的工作流动中并不重要;再者,农民工的工作流动主要是以自愿性流动为主,虽然也存在由于工厂倒闭或被解雇等非自愿性的工作变换,但这一群体在城市中的自愿性工作流动比例仍明显高于城市居民(Knight & Yueh, 2004)。

Knight和Yueh(2004)曾比较城市居民和农民工在工作流动上的差别,发现农民工的换工发生率明显高于城市居民。他们推测这一差别源于劳动力市场的用工歧视:农民工在城市中难以获得较好的工作,使得该群体与工作的匹配程度较低,由此导致较高的换工发生率。但他们并没有在经验模型中检验这一推测。通过对城市居民样本和农民工样本建立相同的换工发生率模型比较,他们发现农民工样本模型里的绝大多数变量都不显著,原因是农民工的工作流动可能是由其他“尚未观测到的变量所决定”(同上:646)。Knight和Yueh虽然指出农民工工作流动不同于城市居民的特殊性,但未对这种特殊性做出任何验证。

国内学者对农民工的流迁研究也关注了农民工的高流动性,但主要关注农民工的城乡迁移。农民工流动分为两个阶段,这两个阶段均包含地理上及工作上的流动。从农村流入城市时,农民获得了第一份非农职业1,变成了农民工,这一阶段的流动通常被称为“初次流动”。到达城市以后,农民工在不同工作组织之间持续变换工作的过程可称为“二次流动”2。后一阶段的流动虽然主要是工作上的,但也可能包含地理上的迁移。尽管有两个阶段的流动,但国内众多研究农民工流动的文献仅主要探讨了农民工的初次流动,其中“民工潮”和“民工荒”是最为集中的两大议题。“民工潮”关注的是劳动力为何及如何从农村迁入城市,并给城市人口及社会结构带来变化;“民工荒”关注的是劳动力为何又从城市返回农村,导致城市劳动力的结构性短缺(李强,2003;吴兴陆、亓名杰、冯宪,2003;谌新民、吴森富,2003;简新华、张建伟,2005;王俊霞、王孟欣,2005;刘根荣,2006;李明桥等,2009)。还有相当一部分研究,尽管没有直接探讨“民工潮”或“民工荒”,但也在城乡迁移的框架下分析农民工从农村迁入城市的途径、模式和特点,如社会网络在迁移中的作用(赵延东、王奋宇,2002;翟学伟,2003)、举家迁移和后继迁移(洪小良,2007;侯佳伟,2009)等。

1.不排除有一部分农民工在进城前就已在农村从事过非农职业或进城以后仍从事农业的情况(李强,1999)。

2.也有国内学者将这两个阶段的流动分别命名为“初次职业流动”和“再次职业流动”(李强,1999),或“一次流动”(或“外出务工流动”)和“二次流动”(或“变换工作流动”)(梁雄军等,2007)。

“民工潮”和“民工荒”的研究达成一个基本共识:农民工未能在城市获得稳定的就业,他们“只流不迁”,“来之”而不能“安之”,甚至要“返之”,这在某种程度上是农村剩余劳动力无法有效转移的关键,也是阻碍城市化进程的瓶颈之一。农民工在城市就业的不稳定性至少表现为两种情况:一是在城市工作较短时间后又返回农村,二是在城市之间或某一城市内部不同企业或单位之间的流动。国内研究过分偏重于前一种,这些研究假定农民工工作的不稳定性主要是因为他们返乡的热望。但这一假定未必完全符合事实:尽管城市农民工工资偏低和物价大幅上涨降低了他们在外打工的动力,但在绝大多数农村,因为有限的人均耕地、不稳定的农产品价格和日益增高的消费,农业生产所得无法替代外出务工所得来满足家庭经济需求。尽管城市中所遭遇的歧视和权益侵害会挫伤农民工在城市工作的信心,但城市生活的舒适度和新奇感又让他们有了“见世面”的外出渴望。事实上,农民工常常能够通过在城市中变换工作来略微提高收入(刘林平、万向东、张永宏,2006),或改善权益状况(简新华、张建伟,2005)。因此,该群体在城市中的工作变换应该作为与其城乡迁移同等重要的问题加以重视,先前的国内研究恰恰对这一议题关注不足。

国内研究通常是以国际迁移理论解释农民工城乡迁移何以发生。但国际迁移理论主要是对工业化背景下,劳动力跨国迁移的发生和持续的原因提供解释框架,其内容包括新古典经济学有关个体经济理性与工资差的假定、迁移新经济学中对家庭决策和风险分化的论述、双重市场理论中经济结构对移民工人的需求,以及世界体系论中关于跨国资本与迁移的论述等(Massey, et al., 1993)。国际迁移理论存在的问题是对具体制度环境的忽视,它列举了普遍经济因素对迁移的推拉作用,但没有考虑不同国家或地区的具体制度特征对人口迁移的形塑。对这一点,许多国内研究在运用国际迁移理论时已进行修正,并达成了一个重要的共识:以户籍制度为基础的城乡二元分割格局是国际迁移理论无法完全解释和预测中国农民城乡迁移特点的主要因素。但是,国内研究很少以量化的方式展现户籍制度在农民工流迁独特性中的作用。如果户籍歧视造就了农民工城乡迁移模式的特殊性,它是否也会影响该群体在城市中的后续工作流动,如何从众多影响因素中分离出这一制度性歧视,这正是本研究试图探讨的内容。

二、研究假设总结前文,在中国的制度情境下研究农民工的工作流动,需要考虑三种制度:市场制度、再分配制度和户籍制度。理论上,市场制度遵循竞争和效率的逻辑,在劳动力市场中过程和结果的差异源于个人拥有的人力资本的差别。但在再分配制度中,人力资本较高者同样也可以获得更高回报,人力资本的回报体系仍然是正向选择(Wu & Xie, 2003)。再分配制度区别于市场制度之处在于其强调体制内外的等级差异。再分配体系扩大了体制内和体制外之间的差异,降低了体制内的差别,体制内的组织相比于体制外的组织更具保障性和稳定性。户籍制度形塑了中国的城乡二元分隔体系,城乡人口户籍的差异体现的是身份和待遇的不同。

中国的劳动力市场具有二元性。按照劳动力市场分割理论,在劳动力市场中同时存在两种工作,一种是收入待遇较好、保障较高的工作,另一种是收入待遇较低、稳定性不高,容易受到市场波动影响的工作。之前有关研究认为,农民工通常处于后一种工作部门(次级部门)。事实上,个体进入二元劳动力市场的哪一端是由人力资本的正向回报机制、再分配制度中的等级机制和城乡差别机制同时决定的(见表 1)。农民工之所以会获得低端工作,一方面可能源于户籍歧视,另一方面也可能是该群体人力资本水平普遍较低所致。此外,城市职工较高的工作稳定性(或较低的工作流动性)也与该群体在再分配部门中就业比例较高有关,进入市场部门的城市职工同样可能经常变换工作。工作流动同时由上述三种制度决定,户籍制度是研究农民工就业的特有因素:如果户籍歧视不存在,农民工在城市中就业不稳定的问题就不能归因于他们作为农民工的身份,而应该归因于他们的教育程度和能力,或者归因于他们选择进入市场部门的偏好。

| 表 1 制度、机制和归因方式 |

如何在市场体制和再分配体制同时存在的情况下验证户籍制度的影响?我们假定,变换工作反映的是个人与工作的不匹配1,即如果目前工作和自己的能力或需要不相匹配,个人则会通过工作流动来实现更好的匹配,或结束不佳的匹配。简单说,如果一个人获得了一份好工作,则不倾向流动,而获得了一份不好的工作,则倾向于流动以寻找更好的工作(尽管未必一定能找到更好的)。

1.此处并不包括组织内部的晋升性流动。

什么工作才是好工作?现在已不能用诸如公有部门比私有部门的工作好或坏的标准来判断,因为岗位的二元性同时存在于公有和私有部门。但总体上,进入公有部门者比私有部门更不易流动。Solinger(1995)研究发现,虽然国有部门中的农民工待遇不如城市工人,但他们在薪资、福利和用工规范性上仍优于在私有部门的农民工。

在户籍制度存在的情况下,城市公有部门的保障主要提供给城市居民,农民工能够同享的待遇相当有限。同时,由于人力资本的普遍缺乏,农民工并不具备城市公有部门中许多岗位要求的资格。但同样是蓝领岗位,同样的教育水平,与农民工相比,在公有部门中城市工人的就业是否更稳定?如果两者的工作稳定状况类似,那他们的工作流动未必是户籍差异引起,而可能是他们的人力资本水平所致。反之,就说明城乡差异因素在职业保障上有影响。据此提出:

假设1:如果户籍制度歧视存在,则在城市公有部门中的农民工比城市工人更易发生工作流动。在同样缺乏人力资本的情况下(教育程度在初中及以下),城市工人比农民工更不易发生工作流动。

国家政策对农民工的管理经历了一个从严到宽、从紧到松的过程1。20世纪70年代末,农民进城务工现象初见端倪。1984年《中共中央关于一九八四年农村工作的通知》和1985年《关于城镇人口管理的暂行规定》允许农民在不改变身份的前提下进城务工。20世纪90年代初,中国的经济发展进入新一轮高潮,出现了“民工潮”,这个时期户籍管理进一步松动。为了稳定城市秩序,政府对于农民工还是以管理限制为主,1994年《农村劳动力跨省流动就业管理暂行规定》和1998年《关于做好灾区农村劳动力就地安置和组织民工有序流动工作的意见》要求农民工须持流动就业证外出就业,并提出要限制农村劳动力的盲目流动。2003年颁布的《国务院办公厅关于做好农民进城务工就业管理和服务工作的通知》及2004年《国务院办公厅关于进一步做好改善农民进城就业环境工作的通知》标志着国家对农民工政策调整的新阶段,反映了政府对改善农民工就业环境的重视。2004年起,珠三角地区出现的“民工荒”现象反映了提高和改善农民工权益状况的迫切性。据此,笔者将农民工的流动分成三个主要时段:1992年以前(流动早期)、1993年到2003年(“民工潮”时期,政策上以管理限制为主)和2004年至今(“民工荒”时期,政策上以积极改善为主)。

1. “国家政策对农民工的态度是从严到宽、从紧到松”这一观点,以及接下来在此段中对部分农民工政策的列举和回顾,参考了由人力资源社保部社会保障研究所副所长金维刚博士主持的2008年国家社会科学基金课题“国家调整农民工政策的社会影响评估研究”的研究成果(未公开发表),特在此注明并感谢。

农民工供给的变化和国家政策的不断调整产生一个重要结果:户籍歧视程度不断降低,农民工的雇佣环境趋于好转。这意味着,农民工所面对的就业市场较之从前更为公平,与此相应的是农民工自身人力资本作用的凸显。次级劳动力市场的一个特征是个人人力资本难以对收入和工作稳定性产生明显的影响,也就是说,在缺乏机会的次级劳动力市场中,有能力者也难以凭借能力改善工作状况。这里需要特别指出,在一个较公平的市场中,人力资本对工作流动的影响可能是双向的。一方面,人力资本较高者容易获得较高的工作匹配,降低了人力资本较高者工作流动的必然性。另一方面,拥有较高人力资本的人更有能力寻找更好的工作,即使一开始获得了不够匹配的工作,他们也更有能力通过工作流动来实现工作匹配。但如果是在次级劳动力市场或在歧视性的就业环境中,有能力的个体因为难以获得较好的工作匹配而倾向于选择继续流动,但难以凭借其能力在工作流动中获得更好的匹配。

因此,在歧视性就业环境中,人力资本难以正常发挥作用,所以农民工通常会使用人际网络去寻找工作。如果在一个公平竞争的劳动力市场中,农民工即使不通过人际网络也可以获得较好或较可靠的工作流动信息。综上所述,如果户籍歧视程度随时间降低,则农民工的人力资本对其实现工作匹配的重要性会显现,而使用人际网络对工作匹配的有效性会降低。因此提出:

假设2:如果户籍歧视程度随时间降低,那么在农民工早期流动时,人力资本对其工作流动的作用不明显,社会网络的使用有助于降低工作流动;在后期流动时,人力资本对其工作流动的作用将变得明显,使用社会网络的作用会下降或变得不明显。

以上两个假设分别从城乡差异和时间差异两个维度来假定户籍制度对农民工就业会造成的歧视性影响。前文已述,户籍制度是已往农民工研究的重要解释变量,但绝大多数的经验研究仅假定户籍制度是造成农民工在城市中受到就业歧视(包括工资待遇、职业稳定性等)的根本原因,却很少用量化的方式对户籍制度在何种程度上发挥作用加以探讨。以往对农民工就业的研究仅基于农民工数据的事实,忽视了与城市人的比较。因此,并不能证明农民工所遭遇的就业歧视是由户籍制度而不是其他制度(如再分配制度或市场制度)带来的。本研究的假设1即是通过比较城市居民与农民工在同等人力资本水平下和在同样部门中的工作流动的差异来确定户籍制度如何发挥作用。另外,以往研究较少以量化的方式探讨户籍制度在不同历史时期影响的变化过程,假设2正是要探讨户籍制度的影响在时间维度上的变化。

三、数据与方法个体层次的工作流动是本研究分析的对象。工作变换的频繁性一定程度上体现了就业的稳定性。以往对农民工作流动频繁性的测量包括主观测量和客观测量,但这些测量都存在一定的问题。黄乾(2009)在研究城市农民工就业稳定性时采用了主观测量,将就业状况分为“稳定”、“比较稳定”、“一般”、“不稳定”、“非常不稳定”和“说不清楚”,让农民工自我评价他们的就业稳定性,继而在模型中将这5个等级合并为“稳定/不稳定”两分类因变量。但自我评价的就业稳定性可能会受未来预期的影响,不完全是对实际的工作变换频繁性的判断。测量工作流动也可采用客观指标,在梁雄军、林云和邵丹萍(2007)对农民工“二次流动”的研究中,他们以是否有过“换地区流动”或“换企业流动”的经历作为因变量,但这种做法忽略了农民工换工经历的多次性,大多数农民工都不止一次工作流动,他们每次工作流动的类型和原因也可能各不相同。Knight和Yueh(2004)在测量农民工和城市人的工作流动时用工作流动的次数除以工作年限得到一个平均流动率,但这一做法没有考虑到具体每次工作流动发生的时间和离开的工作岗位的特征,Knight和Yueh的做法实际上是假定所有因素在每次工作流动时均不变,对工作流动的影响也是一致的,这并不符合事实。因此,Knight和Kueh对工作流动的测量虽然考虑了事件发生的多次性,但却忽略了事件发生的时间性。对工作流动频繁性的测量需要同时考虑每份工作的持续时间和工作变动次数两个方面。因此,本研究用事件发生的转换率(或风险率)来测量工作流动的频繁性,即从进入某份工作之时算起,历经多长时间发生过一次工作流动。

对一定时间内事件的发生或状态的改变建立模型需要使用事件史分析技术。本研究采用的事件史模型为指数模型,是最简单的转换率模型(Blossfeld, Golsch & Rohwer, 2007),它是参数模型的一种,也是连续时间模型的一类,其假定时间的分布是呈指数分布,即假设事件的发生风险是恒定的。由于本调查所使用的数据在测量时间上相对较为精确,且涉及的时间段较长,所以适用于连续时间模型。由于目前对农民工换工的时间分布情况尚不明确,所以使用时间分布假定较为简单的指数模型。指数模型的基本公式为:

| $ h({t_i}) = {h_0}\left(t \right){{exp}}{({\rm {x_i}}'\mathtt{β})^1} $ |

1.该公式的右边可以分成两部分,一是基准风险h0(t),由时间决定,另一部分是风险得分exp(xi’β), 由协变量决定。β是一组未知参数,表示一组自变量xi对个体i风险率的影响,h(ti)是连续时间的风险率或风险(hazard rate or hazard),即事件至时间t尚未发生的条件下,该事件在[t, t+Δt]区间内发生的瞬时概率。(Powers & Xie, 2008:180-184)

其可以转化为较为常用的对数形式公式:

| $ log\;h({t_i}) = {{\rm {x_i}}}'\mathtt{β} 。$ |

对假设1的检验需要比较城市工人与农民工的工作流动,由于国内目前同时包括农民工样本和城市居民样本且含工作流动记录的大规模调查数据比较少,所以本研究将使用中山大学2006年珠三角外来务工人员调查(以下简称SYSU2006)和2003年全国城乡居民生活综合研究调查(CGSS2003)两份数据1。前者提供了农民工的样本,后者提供了城市居民样本。这两份数据中均有关于农民工或城市居民工作变动的回顾性信息。其中,SYSU2006记录了农民工自初次进城打工以来最多6次工作变换的信息,CGSS2003包含城市人自首份职业以来最多12条工作变动的记录2。合并两份来自不同机构的调查数据可能产生的问题主要有两点:(1)两份数据的调查时点不同,SYSU2006是在2006年,CGSS2003是在2003年;(2)SYSU2006的数据是区域性数据,CGSS2003的数据是全国性数据。对第一个问题,本研究采用的是调查中的回顾性数据,即被访者回忆从其首次参加工作(对农民工是首次进入城市工作)以来的工作流动情况,因此调查时间点不同只可能造成城市居民在2003-2006年之间发生工作流动记录的缺失,但不会影响到2003年以前两份数据在工作流动记录上的比较。城市居民发生工作流动的频率较低,可假定3年内该群体的就业没有发生太大变化。区域性数据和全国性数据之间的可比性是一个较难解决的问题。不得不承认,在珠三角打工的农民工与在中国其他地区打工的农民工相比可能有一定特殊性。但是,在珠三角打工的农民工来自全国各地,而且珠三角也是中国最早、最具代表性的农民工集散地。本研究假定在珠三角打工的农民工与当时在其他地区的农民工之间有较高的相似性。

1.本文所使用的这两份数据均为公开数据,在此,对提供数据的相关机构表示感谢。SYSU2006的数据介绍可参见:http://cus.sysu.edu.cn/sjku1.asp?ClassID=7;CGSS2003的数据信息可参见:http://www.cssod.org/index.php。

2. CGSS2003中的工作变动包括单位内的调动和不同单位之间的流动,为了与农民工的工作流动数据相对应,本研究只使用CGSS2003中不同单位间工作变动的记录。

由于被访者可能有多条工作经历的记录,因此本研究处理的是一个多次事件发生的问题。不同于分析单次事件发生的事件史数据,对持续换工者而言,他们的工作流动是反复发生的,因此在观察期限内,他们可以不止有一个暴露期、不止有一组起止时间。本研究以农民工或城市职工是否发生工作流动作为每次事件发生或截止的标志。在SYSU2006数据中,以农民工自初次进城打工以来的首次工作时间作为观察的起点,以调查时点(2006年7月)作为最后一次观察的结束时间,在CGSS2003数据中,以城市被访者的首份工作作为观察的起点,以2003年6月作为最后一次观察的结束时间,将两份原数据分别转换成事件导向的人—月(person-month)数据并合并1。

1.此处省略原始数据转化为人-月数据的具体细节,欲知可与作者联系。

表 2描述的是转化并合并后的人—月数据的统计概要。为了将农民工的工作流动和城市职工的工作流动都放在经济改革的背景下,此处的比较和之后的模型均仅限于1980年后进入首份工作的样本。如表 2所示,如果对工作流动的序次不做区分(即不区分是第几次发生工作流动),农民工工作流动发生率要大大高于城市职工;生存时间,即工作稳定时间要大大低于城市职工。

| 表 2 工作生存时间数据结构的概要统计 |

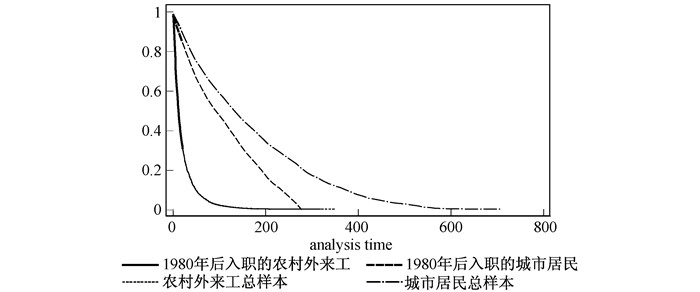

图 1中的Kaplan-Meier存活函数曲线(简称K-M生存函数曲线)更形象地展示了农民工和城市工人工作流动发生趋势的差异。图的横轴表示观察时间,以月为单位,将某份工作的开始时间设为0值作为观察起点;纵轴表示尚未发生工作流动者的比例,在观察起点处,该比例为1(或100%)。从图 1可见,随着时间的推移,农民工中尚未发生工作流动的比例急速下降,而城市职工尚未发生工作流动的比例下降迟缓。图 1分别对城市职工总样本、1980年以后参加工作的城市职工样本、农民工总样本和1980年以后进城打工的农民工样本的K-M曲线进行了估计。如图所示,较之城市职工总样本,1980年以后参加工作的城市职工更易发生工作流动,这说明经济改革也增加了城市人的工作流动,尽管如此,1980年以后参加工作的城市职工的工作流动率还是明显低于农民工。

|

图 1 农民工和城市职工变换工作的K-M生存函数曲线 |

本研究中假设1因变量是发生工作变换的风险率。关键自变量是户籍、教育程度和部门分类(国有部门/私有部门)1。此外,将加入性别、年龄阶段和婚姻状况这些可能会影响工作流动的因素作为控制变量。基本模型2是:

1.企业所属部门中,公有制部门包括国有事业单位、国有企业和集体所有制企业;私有部门包括外资及合资企业(欧美、日韩、港台等)、私营企业和个体户等。

2.注意,此处的公式仅是示意性的。如年龄、婚姻状况、教育和户籍等自变量在纳入具体模型时将以虚拟变量的形式出现,但为了表达的简洁,此处的公式中并不体现这些变量的具体处理方式。公式中β代表系数,其中β0是截距项,ε指的是残差项(下同)。

| $ \begin{array}{l} {\rm{log}}\;h\left(t \right) = {{\mathtt{β}}_0} + {{\mathtt{β}}_1}sex + {{\mathtt{β}}_2}age + {{\mathtt{β}}_3}marriage + {{\mathtt{β}}_4}education\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {{\mathtt{β}}_5}hukou + {{\mathtt{β}}_6}sector + {\mathtt{ε}} \end{array} $ | (1) |

由于在国有部门中,农民工与城市居民在工作流动率上的差别与他们在私有部门工作流动率上的差别不同。也就是说,尽管在国有部门中的平均工作流动率会低于私有部门的平均工作流动率,但这一影响(工作稳定性)在城市居民样本中会表现得更为明显。为此,本研究继而加入户籍与部门的交互项,则有模型2:

| $ \begin{array}{l} {\rm{log}}\;h\left(t \right) = {{\mathtt{β}}_0} + {{\mathtt{β}}_1}sex + {{\mathtt{β}}_2}age + {{\mathtt{β}}_3}marriage + {{\mathtt{β}}_4}education\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {{\mathtt{β}}_5}hukou + {{\mathtt{β}}_6}sector + {{\mathtt{β}}_7}hukou \times sector + {\mathtt{ε}} \end{array} $ | (2) |

检验假设1所使用的数据是城市居民和农民工的合并样本。为了增加可比性,城市居民的样本限制在1980年1月以后首次进入劳动力市场和本科教育程度以下的蓝领职业者(职业类别为生产、运输设备操作人员及有关人员,基层生产的组长、工段长及工头,以及技术工人)。由于农民工受教育水平普遍较低,可能使他们更易处在不利的就业地位,即使在没有户籍歧视的情况下,该群体也较之城市居民更易发生工作流动,为进一步剥离这种人力资本的干扰性影响,模型3进一步缩小样本至低教育程度者(教育程度为初中及以下者)内部的比较:

| $ \begin{array}{l} {\rm{log}}\;h\left(t \right) = {\mathtt{β} _0} + {\mathtt{β} _1}sex + {\mathtt{β} _2}age + {\mathtt{β} _3}marriage + {\mathtt{β} _4}hukou\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\mathtt{β} _5}sector + {\mathtt{β} _6}hukou \times sector + {\mathtt{ε}} \end{array} $ | (3) |

假设2关注的是户籍歧视在时间维度上的变化。这一假设只针对农民工样本。首先估计不同时期农民工工作流动发生风险的变化,模型4中的period是探索不同时期工作流动风险变化上的差异性:

| $ \begin{array}{l} {\rm{log}}\;h\left(t \right) = {\mathtt{β} _0} + {\mathtt{β} _1}age + {\mathtt{β} _2}\left({sex;kids} \right) + {\mathtt{β} _3}education + {\mathtt{β} _4}way + {\mathtt{β} _5}work\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\mathtt{β} _6}sector + {\mathtt{β} _7}industry + {\mathtt{β} _8}period + {\mathtt{β} _9}origin + {\mathtt{ε}} \end{array} $ | (4) |

前文已述,根据国家政策的调整和农村外出劳动力的供给,农民工流动可划分为三个时段:流动初期(1980-1992)、“民工潮”时期(1993-2003)和“民工荒”时期(2004-2006)。上式中,period是体现不同时期的两个虚拟变量,以1980-1992年为参照类。模型4重点关注的变量是教育程度和寻职途径1,前者是测量人力资本的作用,后者由于包含了在获得某份工作时是否使用过亲友关系,故体现了社会网络较之其他寻职途径的相对作用。控制变量主要包括年龄段、性别以及女性是否有14岁以下的孩子、工种2、部门和行业3。

1.在寻职途径中,通过政府和学校招工主要是指由政府或学校组织的劳务流动;通过市场找工作的情况包括在劳务市场或中介找工、网络应聘、新闻媒体广告应聘、看到街头广告应聘和企业直招。

2.工种变量中的普工包括生产线上的普通工人和服务行业中的普通服务员、安保人员等;技工包括技术工人和低级别的管理人员(如班组长、领班等);零工、散工包括没有营业执照的小店经营者、流动摊贩或流动销售人员、保姆、钟点工、自由三轮车工人、街头擦皮鞋人员、洗车人员、废品收购、拾荒和捡废品人员。

3.行业变量包括:制造业、服务业、建筑业和其他行业。其中,服务业是指广义的服务业,涵盖金融行业。

对不同时期劳动力市场中农民工的工作流动分别建立模型(模型5和模型6),每一个时期建立的模型中纳入的自变量均相同。模型的基本形式如下:

| $ \begin{array}{l} {\rm{log}}\;{h_i}\left(t \right) = {\mathtt{β} _0} + {\mathtt{β} _{1i}}age + {\mathtt{β} _{2i}}\left({sex;kids} \right) + {\mathtt{β} _{3i}}education + {\mathtt{β} _{4i}}way\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + {\mathtt{β} _{5i}}work + {\mathtt{β} _{6i}}sector + {\mathtt{β} _{7i}}industry + {\mathtt{ε}} \end{array} $ | (5) |

以上公式中,i表示不同时期。由于第一个时段(1980-1992)中农民工的样本量太少,故本研究只对后两个时间段建立指数模型。

事件史分析中的自变量分两种,一种是不随时间变化的变量,另一种是随时间变化的变量。在本研究的数据中,性别和农民工的户籍来源地是不随时间变化的变量,而换工发生(或删截)时所处的年龄段、有无14岁以下的孩子、婚姻状况和教育程度均是随时间变化的变量。除此之外,所在企业的所有制性质、行业、工种和寻职途径也均随每份工作的变化而变化。由于模型中大多数自变量的取值是随每一次换工而发生变化,因此,对每一次换工的自变量取值分布的统计描述在此处略去。

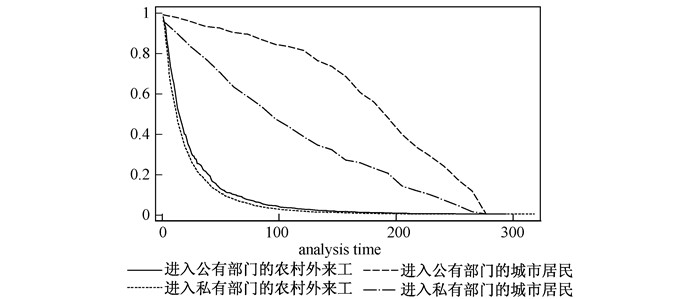

五、结果分析模型1至模型3是对假设1的检验,表 3数值是指数模型的系数,取自然指数e即是风险率之比。其中,模型1是在控制其他变量的影响下检验户籍和企业所属部门对工作流动的平均影响。在控制性别、年龄、婚姻状况和教育程度的情况下,农民工发生工作流动的风险是城市工人1的2.6倍(e0.950)。较之进入私有部门者,进入公有部门者发生工作流动的风险将下降18%(1-e-0.203)。模型2是在模型1的基础上增加了户籍和部门的交互项,检验户籍对工作流动的影响是否随部门的不同而存在差异。交互项显著且大于1,说明即使同处在不易发生流动的公有制企业中,农民工也比城市工人更易发生工作流动,其工作流动的风险是城市工人的3.1倍(e0.807+0.338)。模型3是针对合并样本中低教育程度者(初中及以下者)建立的模型,可以看到,即使在低教育程度群体中,农民工也比城市工人更易发生工作流动。在公有部门中,低教育程度的农民工发生工作流动的风险是该部门中低教育程度的城市工人的3.3倍(e0.880+0.300)。图 2更直观地展示了在低教育程度样本中,农民工和城市工人的工作流动在不同部门中的差别。尽管城市工人和农民工,进入私有部门都比进入公有部门更易发生流动,但这种部门差异在城市工人部分更为明显。也就是说,由于公有部门城市工人社会保障水平较高,很少发生社会流动,因此不能享受同等待遇的农民工与城市工人相比,两者社会流动风险率比要比私营部门提高较多。

| 表 3 工作流动风险比的指数模型结果 |

1.以下提到的“城市工人”均是指城市户籍和本科学历以下的蓝领工人。为了简洁起见,故均泛称为“城市工人”。

|

图 2 低教育程度者在公有制部门和市场部门发生工作流动的K-M曲线比较 |

从模型1到模型3,公有部门较之私有部门对工作流动风险有显著的负影响,这说明公有部门与私有部门相比更可能提供工作的稳定性,这与之前对再分配制度体制内外差异的认识相符。即使同样身处工作稳定性较高的公有部门中,在控制教育程度的情况下,农民工发生工作流动的风险仍然明显高出城市居民,说明公有制部门的保障性主要是提供给城市居民而不是农民工,由此支持了假设1。

模型4至模型6检验的是户籍歧视随时间的变化,仅基于农民工样本(SYSU2006)建立模型(见表 4)。根据假设2,模型以教育程度作为人力资本的测量,以寻职途径中是否通过亲友寻职来测量社会网络的使用。控制变量包括农民工的年龄、性别、是否有孩子、是否为广东省内迁移、行业和工种。

| 表 4 工作流动风险比的指数模型结果 |

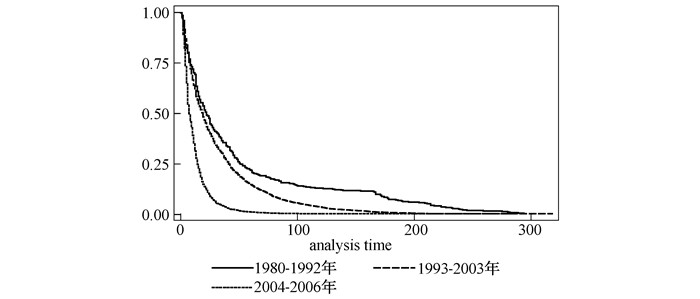

随着中国社会流动的加快,农民工的工作流动会随时间的推移而愈加频繁。模型4将时期作为虚拟变量,结果显示:相比于1993年以前,1993-2003年农民工工作流动的风险提高了28%(e0.247-1),而2004-2006年与1993年以前比,这一风险则提高了153%(e0.930-1),也就是说,随时间推移,农民工的工作流动会更频繁,在图 3中三条不同时期的工作流动的K-M曲线也拟合了这一过程。不同时期影响农民工工作流动的因素发生了变化,这些变化反映了随户籍歧视程度的下降,农民工所处劳动力市场环境的变化。模型5和模型6分别是对1993-2003年(“民工潮”)和2004-2006年(“民工荒”)两个时期农民工的工作流动建立的模型(见表 4)。在模型5中,1993-2003年期间,受教育程度对工作流动的发生没有显著影响,而通过亲友寻职,农民工发生工作流动的风险能比市场寻职低10%(1-e-0.114)。模型6中的情况恰好相反,2004-2006年期间,受教育程度对农民工的工作流动有显著的正影响,教育程度越高者越倾向于通过工作流动提高匹配,而通过亲友与市场寻职的差异在模型6中变得不明显。两个模型对比,说明了随着时间推移,农民工所拥有的人力资本在其所面临的劳动力市场中开始发挥作用,这也许反映的正是户籍歧视影响的下降,因此,假设2得到支持。

|

图 3 分时期农民工发生工作流动的K-M生存函数比较 |

本研究以两个假设来检验户籍制度对农民工工作流动的影响,分别对应了户籍歧视存在的两个维度:一是与城市人相比较中的城乡差异;二是时间维度上的变化。经过对农民工和城市工人的工作流动建立事件史模型,发现公有制部门中的保障主要是提供给城市工人而不是农民工。同处于低人力资本的条件下,城市工人较之农民工的工作稳定性更高。在“民工潮”时期,农民工的人力资本对其工作流动的影响并不明显,通过社会网络找到的工作更具稳定性。但在“民工荒”时期,农民工的人力资本对工作流动有显著影响,社会网络的影响变得不显著。通过对以上两条假设的验证,本研究的结论是:尽管存在人力资本和所处部门对工作流动的影响,但户籍歧视仍作为一个独立因素影响农民工的工作稳定性。但这种影响随着时间的变化正在降低。

回到最初的问题,为什么农民工更倾向于频繁变换工作?关注城乡流动的迁移理论不能对发生在城市之间或城市之内以换工作为目的的流动做出合适的解释,劳动力市场分割理论虽可解释工作流动,却不免会陷入循环论证,忽略导致中国劳动力市场分割的机制或动因。基于以往文献,本文将影响中国劳动力市场分割的机制总结为三种:市场制度中人力资本的正向回报机制、再分配制度传统下的体制内外差别机制,以及户籍制度形塑下的城乡身份差别机制。户籍制度是导致中国城乡分立的重要制度,也是城乡不平等的来源之一。随着与农民工进城务工相关的社会问题不断涌现,户籍制度愈加被视为歧视的来源,而不仅是一种管理的手段。本研究的一个基本观点认为,农民工的就业行为同时受到人力资本正向回报机制、体制内外差别机制和城乡户籍差别机制的三重影响,前两种机制在城市人的就业和工作流动中也同样适用,因此仅单方面研究农民工的工作流动会把许多城市人(尤其是处于不利地位的城市人)同样遭遇的歧视或不利也误归为户籍歧视的一部分。另一方面,户籍歧视并不是一成不变的。随着时代推移,户籍对农民工的影响力事实上有所降低,这既是国家政策调整的成果,也是社会观念改变的结果。仅从一个时点上对农民工建立模型很难反映出户籍歧视随时间的变化,这就需要多时点的比较。本研究的第二个假设正是探讨不同历史阶段农民工流动的变化。

本文实际上是围绕城乡户籍身份分割来对工作流动做出解释。反过来看,本研究也可以理解为以工作流动作为研究户籍歧视的一个切入点。因此,文章最后补充讨论的一个问题是:工作流动意味着什么?与工资、职业声望分数等分层研究的经典因变量相比,工作流动所代表的意含还不够明确。因为从流动的起因上看,工作流动可分为自愿流动和非自愿流动(吴晓刚,2008),职业取向流动或家庭取向流动(Cao & Hu, 2007)等;从流动的结果上分,又可以分为向上、平行和向下流动(Zhou, Tuma & Moen, 2003),由于数据条件所限,本文无法全面考虑各种情况的工作流动,仅是单独考虑工作流动的频繁程度一个特征。这一局限性在研究城市居民的流动时会存在较大问题,但在研究农民工的工作流动时却仍有意义,因为该群体工作流动的频繁性能够反映中国社会中某些特有的制度动力。从竞争资本主义向垄断资本主义转变的进程中,由于内部劳动力市场的建立,美国等西方国家的雇佣关系朝向稳定的方向发展,而在从计划经济向市场经济转轨的中国,过于僵化固定的雇佣关系开始朝着自由流动和双向选择上过渡。农民工工作流动频繁性的复杂之处在于,他们不仅比城市居民更为频繁,还缺乏就业的稳定性。他们并不是因为进入市场环境后拥有了自由流动、双向选择的就业权利,而是进入了次级劳动力市场中而陷入去留两难的困境。本研究假定,自愿工作流动是由于个体对目前工作的不满意,这个不满意也许出于缺乏向上流动的机会,也许出于对权益或待遇状况的不满。每次工作流动并不意味着一定能获得改善,若依旧不能获得改善,则引发后继的工作流动。因此,过于频繁的工作流动意味着工人对工作条件或工作机会的不满。农民工较频繁的工作流动反映出他们对城市劳动力市场中就业和权益不平等的不满。

所以,我们在评价农民工频繁变换工作这一现象时,需要设身处地了解他们真正关心的利益及他们对工作权益的实际诉求,当我们理解他们频繁变换工作的背后也许是在利用劳动力市场的流动性来试图改变在劳动力市场分割中的不利地位时,如何为他们提供一个更公平的劳动力市场也许比单纯地鼓励他们停留在城市更有意义。

白南生, 李靖. 2008. 城市化与中国农村劳动力流动问题研究. 中国人口科学(4). Bai Nansheng, Li Jing. 2008. China's Urbanization and Rural Labor Migration. Chinese Journal of Population Science(4). |

Blossfeld Hans-Peter, Katrin Golsch, Gotz Rohwer. 2007. Event History Analysis With Stata. New York: London.

|

蔡禾, 王进. 2007. "农民工"永久迁移意愿研究. 社会学研(6). Cai He, Wang Jin. 2007. A Study on Migrant Workers Permanent Migration Intentions. Sociological Studies(6). |

谌新民, 吴森富. 2003. 流动人口的结构特征与影响因素研究——以广东省为例. 中国人口科学(1). Chen Xinmin, Wu Senfu. 2003. Structural Features and Influential Factors of Transient Population: The Case of Guangdong. Chinese Journal of Population Science(1). |

陈映芳. 2005. "农民工":制度安排与身份认同. 社会学研究(3). Chen Yingfang. 2005. 'Peasant-labor': System and Identity. Sociological Studies(3). |

Cao Yang, Chiung-Yin Hu. 2007. Gender and Job Mobility in Postsocialist China: A Longitudinal Study of Job Changes in Six Coastal Cities. Social Forces, 85: 1535-1560. DOI:10.1353/sof.2007.0065 |

洪小良. 2007. 城市农民工的家庭迁移行为及影响因素研究——以北京市为例. 中国人口科(6). Hong Xiaoliang. 2007. Family Migration from Rural to Urban China and Its Causal Factors: The Case of Beijing. Chinese Journal of Population Science(6). |

侯佳伟. 2009. 人口流动家庭化过程和个体影响因素研究. 人口研究(1). Hou Jiawei. 2009. The Process of Migration by Family and Its Individual Causal Factors. Population Research(1). |

黄乾. 2009. 城市农民工的就业稳定性及其工资效应. 人口研究(3). Huang Qian. 2009. Employment Stability and Its Effect on Income of Urban Migrant Workers. Population Research(3). |

简新华, 张建伟. 2005. 从"民工潮"到"民工荒"——农村剩余劳动力有效转移的制度分析. 人口研究(2). Jian Xinhua, Zhang Jianwei. 2005. From 'Tide of Migrant Labor' to 'Famine of Migrant Labor': An Institutional Analysis for Effectively Transfer Rural Labor. Population Research(2). |

金维刚. 2009. 农民工政策综述[Z]. 2008年国家社会科学基金课题"国家调整农民工政策的社会影响评估研究"的研究成果, 未公开发表. Jin Weigang. 2009. "Literature Review on Policies of Migrant Workers. " Paper for National Social Science Foundation Project "Evaluation of Social Consequences of Changing Policies for Migrant Workers. " Unpublished. |

Knight John, Linda Yueh. 2004. Job Mobility of Residents and Migrants in Urban China. Journal of Comparative Economics, 32: 637-660. DOI:10.1016/j.jce.2004.07.004 |

李明桥, 傅十和, 王厚俊. 2009. 对农村劳动力转移"钟摆现象"的解释. 人口研究(1). Li Mingqiao, Fu Shihe, Wang Houjun. 2009. An Explanation to the Pendulum Phenomena of Rural-Urban Migration. Population Research(1). |

李培林, 李炜. 2007. 农民工在中国转型中的经济地位和社会态度. 社会学研(3). Li Peilin, Li Wei. 2007. Migrant Worker's Economic Status and Social Attitude in the Transition of China. Sociological Studies(3). |

李强. 1999. 中国大陆城市农民工的职业流动. 社会学研(3). Li Qiang. 1999. Job mobility of Migrant Workers in Mainland China. Sociological Studies(3). |

李强. 2003. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析. 中国社会科学(1). Li Qiang. 2003. An Analysis of Push and Pull Factors in the Migration of Rural Workers in China. Social Sciences in China(1). |

梁雄军, 林云, 邵丹萍. 2005. 中国农村劳动力的流动——基于1702个个体调查数据的研究. 中国人口科学(5). Liang Xiongjun, Lin Yun, Shao Danping. 2005. Rural Labor Migration in China: A Survey on 1702 Cases. Chinese Journal of Population Science(5). |

梁雄军, 林云, 邵丹萍. 2007. 农村劳动力二次流动的特点、问题与对策——对浙、闽、津三地外来务工者的调查. 中国社会科学(3). Liang Xiongjun, Lin Yun, Shao Danping. 2007. Characteristics, Problems and Ways of Dealing with the 'Second Migration' of Rural Labor: A Survey of Migrant Workers in Zhejiang, Fujian and Tianjin. Social Sciences in China(3). |

刘根荣. 2006. 民工荒"的成因及其治理:一个微观经济学的分析框架. 人口研究(6). Liu Genrong. 2006. The Causes and Solutions to 'Famine of Migrant Workers': A Framework of Microeconomics. Population Research(6). |

刘爱玉. 2003. 国有企业制度变革过程中工人的行动选择:一项关于无集体行动的经验研究. 社会学研究(6). Liu Aiyu. 2003. Workers Action Choices in the Process of Institutional Transformation of State-owned Enterprises: An Empirical Research of Collective in Action. Sociological Studies(6). |

刘林平, 万向东, 张永宏. 2006. 制度短缺与劳工短缺——'民工荒'问题研究. 中国工业经济(8). Liu Linping, Wan Xiangdong, Zhang Yonghong. 2006. Institution Absence and Labor Shortage:Study on the 'Famine of Peasant Workers'. China Industrial Economy(8). |

Reich Michael, Gordon David M., Edwards Richard C. 1973. A Theory of Labor Market Segmentation. The American Economic Review, 63: 359-365. |

Rosenfeld Rachel A. 1992. Job Mobility and Career Processes. Annual Review of Sociology, 18: 39-61. DOI:10.1146/annurev.so.18.080192.000351 |

Sφrensen, A. B. and Arne L. Kalleberg. 1981. "An Outline of a Theory of the Matching of Persons to Jobs. " Chapter 3 in Sociological Perspectives on Labor Markets, Academic Press.

|

Solinger Dorothy J. 1995. The Chinese Work Unit and Transient Labor in the Transition from Socialism. Modern China, 21: 155-183. DOI:10.1177/009770049502100201 |

华尔德. 1996. 共产党社会的新传统主义: 中国工业中的工作环境和权力结构[M]. 龚小夏, 译. 香港: 牛津大学出版社. Walder, Andrew G. 1996. Communist Neo-traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry, translated by Gong Xiaoxia. Hong Kong: Oxford University Press. |

王春光. 2003. 中国职业流动中的社会不平等问题研究. 中国人口科(2). Wang Chunguang. 2003. A Study of Social Inequality on Employment Mobility in China. Chinese Journal of Population Science(2). |

王美艳. 2007. 城市劳动力市场对外来劳动力歧视的变化. 中国劳动经济学(1). Wang Meiyan. 2007. Changes of Discrimination against Migrant Workers in China's Urban Labor Market. China Labor Economics(1). |

王俊霞, 王孟欣. 2005. "民工荒"问题的经济学思考. 中国人口科学(增刊). Wang Junxia, Wang Mengxin. 2005. Economic View of 'Famine of Migrant Labor'. Chinese Journal of Population Science(Supplement). |

Wu Xiaogang, Treiman Donald J. 2004. The Household Registration System and Social Stratification in China: 1955-1996. Demography, 41: 363-384. DOI:10.1353/dem.2004.0010 |

吴晓刚. 2008. 1993-2000年中国城市的自愿与非自愿就业流动与收入不平等. 社会学研究(6). Wu Xiaogang. 2008. Voluntary and Involuntary Job Mobility and Earnings Inequality in Urban China, 1993-2000. Sociological Studies(6). |

Wu Xiaogang, Treiman Donald J. 2007. Inequality and Equality under Chinese Socialism: The Hukou System and Intergenerational Occupational Mobility. The American Journal of Sociology, 113: 415-445. DOI:10.1086/518905 |

Wu Xiaogang, Yu Xie. 2003. Does the Market Pay off? Earnings Returns to Education in Urban China. American Sociological Review, 68: 425-442. DOI:10.2307/1519731 |

吴兴陆, 亓名杰, 冯宪. 2003. 中国农民工流动机理的理论探索. 中国人口科学(6). Wu Xinglu, Qi Mingjie, Feng Xian. 2003. Theoretical Analysis of the Cause of Rural-Urban Migration in China. Chinese Journal of Population Science(6). |

谢桂华. 2007. 农民工与城市劳动力市场. 社会学研究(5). Xie Guihua. 2007. Migrant Workers and Urban Labor Market. Sociological Studies(5). |

殷晓清. 2001. 农民工就业模式对就业迁移的影响. 人口研究(3). Yin Xiaoqing. 2001. The Effect of the Mode of Migrant Worker Employment on Job-Oriented Migration. Population Research(3). |

章铮, 杜峥鸣, 乔晓春. 2008. 论农民工就业与城市化——基于年龄结构-生命周期分析. 中国人口科学(6). Zhang Zhen, Du Zhengming, Qiao Xiaochun. 2008. Employment and Urbanization of Migrant Workers: An Analysis of Age-Structure and Life-Course. Chinese Journal of Population Science(6). |

翟学伟. 2003. 社会流动与关系信任:也论关系强度与农民工的求职策略. 社会学研究(1). Zhai Xuewei. 2003. Social Mobility and Personal Trust: On the strength of trust and the strategy of getting jobs for rural migrants. Sociological Studies(1). |

赵延东, 王奋宇. 2002. 城乡流动人口的经济地位获得及决定因素. 中国人口科学(4). Zhao Yandong, Wang Feiyu. 2002. Economic Status Attainment of Rural-Urban Migrants and Its Determinants. Chinese Journal of Population Science(4). |

Zhou Xueguang, Nancy Tuma, Phyllis Moen. 1997. Institutional Change and Job-Shift Pattern in Urban China, 1949 to 1994. American Sociological Review, 62: 339-365. DOI:10.2307/2657310 |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31