Li Shuzhuo, Institute for Population and Development Studies, School of Public Policy and Administration, Xi'an Jiaotong University;

Jin Xiaoyi, Institute for Population and Development Studies, School of Public Policy and Administration, Xi'an Jiaotong University;

Marcus W. Feldman, Morrison Institute for Population and Resource Studies, Stanford University.

社会网络对国际国内移民的社会融合具有重要作用。当迁入地与迁出地的社会、经济和文化环境差异很大或迁入地社会对移民极不友善时,社会网络的作用尤其重要(Zhao,2003)。对国际和国内移民的研究发现社会网络对移民的就业、职业阶层和收入等经济后果(李树茁等,2007;Meng,2000;Zhao,2003;Amuedo-Dorantes & Mundra,2007)和非经济后果(Lubbers,et al.,2007)都具有显著作用。作为史上规模最大的流动劳动力,农民工普遍面临着制度性歧视和城市社会“妖魔化”贬损,他们还远未能融入城市社会。在正式制度支持缺位的情况下,社会网络对农民工城市社会融合更显重要。在国际国内移民研究中,学者们更加关注亲缘关系和地缘关系“先赋”资源对移民生活的影响,而针对移民的移民—居民网络,即移民在迁入地社会逐渐与当地原住居民所建立的新的社会联系,这一“后致”资源的专门研究还不多见。在移民从迁出地社会迁入到陌生的迁入地社会之初,亲缘关系和地缘关系对其社会融合的作用相当重要,但随着居住和工作时间的推移,嵌入在移民—居民网络中的社会资本将成为移民社会资源的重要来源。移民—居民网络反映了移民在迁入地社会重构社会网络的能力,对移民的社会融合具有重要作用。移民—居民网络是适合各类移民群体的一般性称谓,鉴于本研究对象为从农村流入城市务工或经商的农民工,笔者将使用“农民工—市民网络”这一本土化称谓。利用农民工调查数据,本研究将就“农民工—市民网络对农民工的社会融合具有什么作用”这一问题进行回答。

一、研究背景大规模农村人口从农村流入城市务工已经持续20余年。由于数据收集的困难和流动人口定义的不一致性,目前关于农民工的数量还没有一个确切数字。但毋庸置疑,这是人类历史上规模最大的劳动力流动(Zhang & Song,2003)。据国家统计局统计,截至2008年12月31日,中国有2.25亿农民工,其中62.3%的农民工到户口所在地的乡镇以外就业1。农民工已经成为农村和城市社会互动的重要桥梁,为中国两个原本相对封闭社会的融合提供了新契机(Wang,et al.,2002)。

1.参见:中国国家统计局.2009.2008年末全国农民工总量为22 542万人[OL]. http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_detail.jsp?searchword=%C5%A9%C3%F1%B9%A4%C8%CB%CA%FD&channelid=6697&record=9。

但大部分农民工仍是城市社会的边缘人群和弱势群体,还远未能融入到城市主流社会(Wang, et al., 2002;Wong, et al., 2007)。农民工在城市的生存状态与户口制度有关。户口将中国居民分为城市人口和农村人口,户口差异决定了人们享有不同的权利和社会福利。持有农业户口的广大农村人口几乎被排除在城市人口所能享受的就业、住房、子女教育、养老和医疗等各方面社会福利政策之外,最终导致城市居民的社会经济地位显著优于农村居民(Chan & Zhang,1999)。这种“城乡分治,一国两策”(陆学艺,2000)户口制度导致中国在改革开放以前就形成了“一个国家,两个社会”的局面(Chan,1994)。改革开放以来的户籍制度改革仍不足以使农民工及其子女实现户口转换成为合法的城市居民(Chan & Zhang,1999)。这意味着他们仍然无法享受到当地市民所享有的权益和社会经济福利。他们大部分就业于“次级劳动力市场”,从事城里人不愿意从事的“脏、累、险”工作,被排除在城市主流社会之外。在城市,农民工与市民形成了明显的隔离。农民工经常遭受市民的歧视和城市社会的“妖魔化”贬损,成为城市社会问题的替罪羊和首选的排斥对象(王春光,2006)。

一直以来,农民工被看做是为了“挣钱”来到城市的“匆匆过客”,一旦实现既定的经济目标,就会回到农村。然而最近研究表明,新生代农民工不再像他们的父辈一样甘作城市的“过客”,与老一代农民工相比,他们年轻,受教育水平高,缺乏农业生产经验,向往城市生活,更希望永久定居到城市(王春光,2001;Li,2006;Yue,et al.,2009)。这对以“过客”为假设前提的现有公共政策体系提出了挑战,解决农民工在城市的社会融合问题极具紧迫性。“将流动人口管理服务纳入地方经济社会发展规划,促进流动人口融入城市生活”已经成为目前中国政府人口工作的重点1。需要指出的是,农民工是从传统农业社会迁移到现代工业社会的一个特殊群体。大量分布在沿海和东部地区的农民工生活在一个更加同质的社会里面,与国际移民相比,在农民工与市民融合的过程中,没有种族、肤色障碍,也几乎不存在宗教信仰障碍,农民工所面临的语言障碍和文化障碍也不如国际移民那么大。

1.参见:中共中央国务院.2006.关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定[OL],http://news.xinhuanet.com/politics/2007-01/22/content_5637713.htm。

二、移民网络与社会融合 (一) 从移民网络到移民—居民网络“移民网络是移民通过亲属、朋友或同乡等关系与迁出地居民(包括从未曾发生迁移的居民和曾经迁移而后返乡的居民)和迁入地居民(包括迁入的移民和当地的原有居民)所建立的人际关系的总和”(Massey,et al.,1993:448)。嵌入移民网络中的社会资本可以有效降低移民在迁移过程中的经济成本、心理成本和各种风险,有助于移民在迁入地社会的适应、就业和融合(Massey et al.,1993;Amuedo-Dorantes & Mundra,2007;李树茁等,2007)。在移民网络的定义中,移民-居民网络是其重要组成部分。然而,已有研究往往更加关注移民亲缘关系和地缘关系等“先赋”资源对移民生活的影响,未对移民在迁入地逐渐建构起来的移民—居民网络这一“后致”资源给予应有的关注。移民从一个熟悉的社会进入到一个比较陌生的社会往往处于弱势地位,移民—居民网络是十分可贵的异质性社会资源。笔者将研究农民工从农村的“熟人”社会步入城市这个完全陌生而又极不友善的“生人”社会后,把生人变成熟人, 构建农民工—市民网络这种“后致”资源的开拓能力,以及这种“后致”资源对他们城市社会融合的影响。

(二) 农民工社会融合的定义与维度在关于移民群体与当地社会的互动过程研究中,社会融合1是普遍应用的概念之一。农民工与国际移民在流入地的弱势群体地位是相似的,他们在社会融合过程中面临许多类似的困难,西方社会融合理论对研究农民工具有重要的借鉴意义。借鉴美国学者(Alba & Nee,2005)对美国国际移民融合的定义,笔者将农民工的社会融合定义为“农民工与城市市民之间差异的消减”。原因在于:其一,这个定义明确了农民工社会融合过程中的两类行动者,即农民工和市民;其二,“差异的消减”是对移民社会融合内涵的准确把握。

1.在英文文献中,Assimilation,Acculturation,Incorporation,Adaptation和Accommodation等都可以译作“社会融合”。研究者对这几个概念的界定略有差别,但就广义的应用而言,更多的时候可以互换使用。

社会融合是一个多维度的概念,即差异的消减表现在多个方面。M.戈登最早基于“同化”的概念对社会融合过程进行了系统的划分,包括文化融合、结构融合、婚姻同化、认同性融合、态度接受、行为接受和公共事务融合(Gordon,1964)。其中,文化融合和结构融合差别最大。M.戈登认为,文化融合是指移民逐渐掌握当地社会语言、适应当地着装习惯和生活习惯,包括价值观和规范的过程。在M.戈登看来,移民首先通过文化融合开始他们在新环境中的调整过程,文化融合排在移民社会融合日程表的前列。结构融合指的是移民群体开始大规模与迁入地社会成员建立关联,参加各种活动、进入各种俱乐部和机构,结构融合标志着社会融合过程的成熟。文化融合不一定必然引导移民进入下一个融合阶段。然而,一旦移民实现了结构融合,社会融合的其他阶段将不可避免地发生。认同性融合是社会融合过程的另一个阶段,被定义为“放弃其他一切身份,逐渐地认为自己仅仅是迁入地社会群体一员的发展过程”。

在对美国国际移民的研究中,早期研究者倾向于认为移民终将逐渐融入美国社会的“熔炉”中,社会融合只是在美居住时间和移民后代代次的函数。但伴随1960年代以后非欧洲裔移民的到来,种族差异的持续存在、移民后代融合模式的多样性对同化理论提出挑战。在这样的时空背景下,基于不同移民群体在文化融合和经济适应上的差异,波特斯和周敏提出了区隔融合理论(segmented assimilation),辨识出社会融合的三种模式(Portes & Zhou,1993)。由于移民的迁出地和迁入地的社会经济文化因素和移民个体因素影响,移民的社会融合水平在不同维度上可能是非同步的,因此M.戈登、波特斯和周敏对社会融合维度的辨析有助于揭示移民社会融合的途径和模式。

与国际移民相比,农民工生活在更为同质的社会里,农民工的社会融合几乎不涉及种族、肤色、宗教等障碍的逾越,因此M.戈登的融合框架显得过于复杂了。笔者认为农民工社会融合的最大困难在于克服制度歧视,实现社会经济地位的提升。一旦他们实现了社会经济地位的提升,婚姻、态度、行为和公共事务融合不过是社会经济地位提升的伴生物。而波特斯和周敏的理论仅包括经济维度和文化维度,忽视了身份认同等维度独立存在的必要性和重要性。笔者认为至少可以从文化层面、社会经济层面和心理层面将农民工的社会融合分为三个重要维度:文化融合(cultural integration或acculturation)、社会经济融合(socioeconomic integration)和心理融合(psychological integration)。将不同维度纳入一个分析框架有利于揭示农民工社会融合途径和模式。基于对定义和维度的讨论,笔者将农民工社会融合的概念完整表述为“农民工与城市市民在文化、社会经济地位和心理等方面差异的消减”。

文化融合的经典定义是“不同文化背景的个体们在不断地发生接触后,其中一个群体或者所有群体的原有文化特征发生变化的现象”(Redfield, et al., 1936:149)。与M.戈登的文化融合内涵基本相同,主要指不同群体在语言、着装、情绪表达、日常习惯、价值观和规范等方面的变化。对农民工而言,文化融合中最重要的一点是进城务工所带来生活方式和谋生手段的彻底改变,“工厂是培养现代性的学校”(Inkeles & Smith,1974),实现从“农民”到“工人”,从“传统人”到“现代人”的转变是文化融合最关键的一步。另外,迁入地语言的掌握是衡量移民社会融合程度的重要指标(Myers,et al.,2009)。在中国,尽管普通话是全国通用语言,对当地方言的掌握对农民工社会融合具有重要影响。

社会经济融合是社会融合的另一个重要维度。社会经济融合是指与主流社会中和自己社会经济背景相当的阶层相比,移民能够获得这个阶层的平均水平或者高于平均水平的社会经济地位(Alba & Nee,1997:835)。测量指标通常包括移民的受教育程度、收入水平、职业和房产的拥有等(Hirschman,2001;Myers,et al.,2009)。由于农民工身处次级劳动力市场,有研究发现,在控制教育、年龄和性别等社会人口变量后,城市居民从事较高阶层职业的可能性是农民工的3倍(Yang & Guo,1996)。这说明农民工处于较低社会经济地位不仅仅是由农民工人力资本的缺失和农民工特有的社会经济特征造成,原因植根于与户口有关的一系列制度歧视上(Wang, et al., 2002;Li,2006)。

心理融合指的是移民群体逐渐在心理和感情上对迁入地社会成员身份的认同,并建立起对迁入地社会的归属感。若移民群体在心理和感情上对迁入地社会还没有认同感和归属感,即使他们的文化和社会经济方面融合水平很高,也不能说明他们已经完全融入迁入地社会。心理融合的实现,足以说明移民已经逐渐在生活上自觉地或不自觉地开始遵守迁入地社会的主流文化和价值观(Nesdale & Mak,2000:722)。身份认同被认为是心理融合的一个重要维度(Walters,et al.,2007)。借鉴王春光(2001)的研究,笔者认为在中国情景下,农民工对户籍制度所强加的“农民”身份认可情况某种程度上从相反的方向反映了农民工对自己事实身份即市民身份的认同情况1。“感知融合”(perceived cohesion)是一个可以适用于各类群体的概念,其中一个维度为“归属感”,即“个人对某个群体的归属感”(Bollen & Hoyle,1990)。考察农民工对城市的归属感是测度心理融合水平的一个合适指标。

1.在法理上他们还不是市民,但在事实上他们已经是了,尽管他们大多数最终没能定居下来。

社会融合三个维度之间存在着怎样的关系?笔者基本认同M.戈登(Gordon,1964)和杨菊华(2009)的观点:文化融合是移民在社会融合过程中首先经历的,在移民社会融合日程表上具有优先权;社会经济融合是“结构融合”实现的重要前提条件,实现社会经济融合是移民完成社会融合最关键的一步,社会经济融合的实现标志着融合过程的成熟。与文化融合和社会经济融合相比,心理融合是最高层次的社会融合,意味着移民社会融合过程的完成。理论上,文化融合和社会经济融合的实现都将有助于农民工心理融合的实现。

(三) 移民—居民网络与社会融合为什么移民—居民网络会对社会融合产生影响?移民网络是移民的社会资本的来源。林南(2005)的社会资本理论提供了一般性的理论解释,这种作用来自信息、影响、社会信用和强化等四种效用。由于移民融合本质上是关于移民与迁入地社会居民关系的研究,另外一个可能的理论支撑是关于组间关系的“接触假设”(contact hypothesis):一个群体的成员与另一个群体成员建立的“愉快的合作关系”有利于消除他/她原来持有的对另外群体的负面看法,并促使负面看法向正面看法转变(Airport,1954)。与由亲缘和地缘关系为主构成的“先赋”网络相比,后致的移民—居民网络是十分可贵的异质性社会资源,在移民的社会融合中可能发挥着不可替代的作用。这5种效应,即信息、影响、社会信用、强化和接触可能是移民—居民网络对移民社会融合产生重要影响的原因。

笔者认为“信息”效用和“接触假设”可能是导致移民—网络居民对农民工文化融合产生影响的原因。移民与本地市民进行交往为双方了解对方文化提供了契机,交往带来了不同语言、日常生活习惯、价值观和规范等交流。农民工与市民之间的社会联系,将有助于双方相互理解,两个群体的交流会促进文化交融。从农民工的视角出发,有研究发现农民工与市民所建立的朋友关系使得农民工对市民持更加正面的看法,这种关系同时促进了农民工与市民融洽相处(Nielsen & Smyth,2007)。

影响移民“社会经济融合”的研究一直是移民网络研究的重点。社会资本理论的“信息”、“影响”、“社会信用”和“强化”效用都可能是社会网络对移民社会经济融合产生影响的原因。在美国,与社会网络状况不佳的移民相比,拥有良好社会网络的移民往往能顺利融入美国社区(Bailey & Waldinger,1991)。对于刚刚到达迁入地社会的移民,良好的社会网络为他们提供了情感和文化支持,以及其他资源,比如提供临时住处和各种就业信息甚至推荐工作。对墨西哥移民的研究发现亲属网络和朋友网络对合法移民和非法移民收入的提高都具有正向作用(Amuedo-Dorantes & Mundra,2007)。在中国,已有研究发现农民工的亲属和朋友对农民工第一份工作的获取具有重要作用(Meng,2000;Zhao,2003)。李树茁等(2007)则发现农民工在获取首份工作中对业缘和友缘等弱关系的使用,有助于获得职业阶层较高的工作。尽管上述论述均未涉及移民—居民网络,但由于移民—居民网络在“信息”、“影响”、“社会信用”和“强化”等效用上较其他网络资源明显具有优势,因此有理由期待农民工—市民网络在农民工的社会经济融合中发挥重要作用。

“强化”效用可能是移民—居民网络对农民工的心理融合产生影响的内在机制。群体内成员频繁的交往和亲密关系的建立均有利于成员与整个群体产生正面的感情联系(Paxton & Moody,2003),最终使个体对整个群体产生归属感。已有研究发现,社会网络对学校中的青少年、移民的身份认同均具有重要影响(Mcfarland & Pals,2005;Lubbers,et al.,2007)。而针对农民工的研究发现城市市民为农民工提供的社会支持对他们的身份认同没有显著作用(王毅杰、高燕,2004)。笔者将在本研究中对此进行再次检验。

三、数据与方法 (一) 数据来源数据来自西安交通大学人口与发展研究所于2009年11月底与X市合作组织实施的农民工调查。X市是福建省下属的一个东南沿海城市,尽管普通话是官方语言,但在X市周边,闽南话仍被广泛应用。Y区,作为X市下属的一个区,2008年Y区总人口数为70.98万,其中户籍人口19.58万(27.59%);外来人口51.40万(72.41%)。1作为福建省流动人口比例最高的区,X市Y区是农民工调查的理想之地。

1. X市Y区人民政府.2009.Y区概况[OL]. http://www.huli.gov.cn/aboutUsContent.aspx?articid=1。

调查对象是15周岁以上、持有农村户口的X市外来务工人员。尽管没有抽样框可用,但在调查实施过程中试图覆盖农民工从事的所有典型行业,调查采用宽松的配额(quota sampling)抽样方法。预定的样本量为1 500,每类农民工的最低样本要求为200。为了提高样本的代表性和多样性,调查分别在社区和单位进行,分别称为“社区农民工”和“单位农民工”。把总样本的1/3(即500)分配到单位调查中,2/3(即1 000)分配到社区调查中。笔者试将调查样本尽量全面覆盖农民工工作的典型行业,并保证男性和女性具有相对均匀的分布。单位调查在6个单位进行,包括服装厂、电子厂、机械制造厂、健身器材制造厂、建筑工地和娱乐中心各1家,总计获得489个有效样本,其中17%来自服务业,55%来自制造业,28%来自建筑业;男性农民工比例为60%。在社区调查中,预订总样本量(1 000)被平均分配到5个街道中,即每个街道的社区农民工预定样本量为200,又分布到15个社区。在排除不合格样本后,社区调查实际完成1 018个有效样本。最终,总计获得1 507个样本。统计显示16%为自雇就业者,37%受雇于制造业,32%受雇于服务业,9%受雇于建筑业,6%为其他情况就业。调查样本中80%以上的农民工年龄在16-35岁之间,这与中国国家统计局2010年的调查结果是一致的1。非等概率抽样不可避免地导致收集数据有偏,限制了关于“分布”结论的推广。但鉴于样本量较大,并且在职业和年龄等方面具有很强的差异性,数据还是适合做因果关系分析研究的。农民工的“流动”特征也在某种程度上导致数据有偏。对于横向截面数据而言,任何时点所获得的调查数据都不是最初进城农民工的代表样本。那些很早就进城的农民工,或因找不到工作、不适应城市生活,或因实现了预期的务工目标,获得了预期收入,已经回流到家乡了。另一方面,少数非常成功的农民工则定居到了城市。这种累积效应会导致调查样本可能更多地代表了那些比较成功的农民工。但仅有个别农民工最终能够定居城市,这种偏差影响也是极为有限的。

1.中国国家统计局.2010.2009年农民工监测调查报告[OL]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20100319_402628281.htm。

(二) 变量社会网络与社会融合是主要变量。同时,笔者把可能影响农民工社会融合的其他变量分为个人特征和流动特征两个类别。

1. 社会网络在调查中,请调查者提供“在过去的几个月里面,由于私事而不是工作的原因与您经常联系(通过见面、电话、短信或邮件)的家人或亲属、老乡和朋友”的数目,并提供相应类别中“X市市民”的数目。笔者试图通过“私事”和“经常联系”的限制获得农民工在城市的“家人”和“熟人”的“关系圈子”。首先将农民工的社会网络分为市民关系和非市民关系。市民关系是本研究的重点,笔者将其细分为市民亲属关系和市民非亲属关系。由于农民工与市民之间的亲属关系,即“家人”关系,大多是在农民工迁移之前就确定的关系,是一种“先赋”资源,而且这种关系的形成具有偶然性;另外,家人和熟人是两种不同类型的关系,其互动规范分别为需求法则和人情法则,在社会行为中发挥着不同的作用,有必要加以区分(Hwang,1987)。最终,笔者认为农民工社会网络包括市民亲属关系、市民非亲属关系和非市民关系三类,其中非市民关系囊括了农民工绝大多数的亲缘关系和地缘关系。分析中,市民亲属关系、市民非亲属关系和非市民关系均被操作为二分类变量。此外,笔者采用“定位法”(Lin & Dumin,1986),参考边燕杰和李煜(2001)在拜年网中的测量方法,请被访者回答“在X市,您的亲属、朋友和熟人”中有没有从事所列出18种职业的人(见表 3),并回答其中有没有X市市民。

| 表 3 农民工-市民网中市民关系及非市民关系的职业分布 |

笔者通过“现代性”和“对当地语言的掌握”来测度农民工的文化融合。借鉴英克尔斯和斯密斯(Inkeles & Smith,1974)关于现代性的研究,结合农民工的实际情况,从中选取大众传媒、妇女地位、个人效能、计划性和时间评价等5个维度,在每个维度中选取了1个题项并进行了改编。最终通过如下5个题项来测度现代性:(1)对于大众传媒,通过“您经常从报纸或互联网上获得新闻和信息吗”来测量(1=从不,2=偶尔,3=经常);(2)对妇女地位,通过农民工对“与女孩相比,应该让男孩多读些书”的看法来测量(1=赞成,2=无所谓,3=反对);(3)个人效能通过“您认为一个人的成功主要靠什么”来测量(1=主要靠运气,2=一半努力一半运气,3=主要靠自身努力);(4)计划性,通过“您在多大程度上愿意提前安排自己在工作和生活上的事情”来测量(1=事情来了再说;2=仅在很少几件事情上做事先计划;3=大多数事情都事先仔细地安排);(5)对时间的评价,通过“您与朋友约好时间见面,您认为朋友多少分钟后不到就算迟到”来测量(1=半小时以上,2=五分钟到半小时,3=五分钟以下)。将5个题项的分数加总后取均值,分数越高,表明现代性越高。根据农民工是否会说闽南话,“方言掌握程度”被操作化为二分类变量。

本研究通过月均收入、房产拥有和职业阶层3个指标来测度社会经济融合。收入被定义为农民工的平均月工资。房产拥有和职业阶层均被操作为二分变量。

笔者利用“感知融合量表”和“非农身份”来测度农民工的心理融合。以Bollen和Hoyle(1990)的量表为基础,笔者在措辞上做了一些微调,“城市归属感”量表最终包括以下3个题项1:(1)我感觉我是属于城市的;(2)我觉得我是城市的成员;(3)我把自己看做是城市的一部分。3个题项均要求被访者用5级Likert量表从“ 1=完全不同意”到“5=完全同意”来回答。分析中将3个题项的得分加和取均值,量表的Cronbach’s Alpha值为0.788。借鉴已有研究(王春光,2001;王毅杰、高燕,2004),通过题项“您觉得自己还是不是农民”来测度农民工的身份认同(见表 1)。

1.农民工往往是城市的临时居民,并且常常从一个城市流动到另一个城市,他们需要融入的是城市社会,而不是某个具体的城市,因此在这里测量的是他们对城市的归属感,而非“X市”这个具体的城市。

| 表 1 变量定义及描述性统计 |

个人特征变量包括性别、年龄2、婚姻状态、受教育程度3和民族。在研究中,试图通过省内迁移、迁移时间、工作份数、工作时间和经常返乡等5个指标反映农民工个体的流动特征(见表 1)。

2.年龄采用分类变量,包括16-24岁、25-34岁和35岁及以上三类,该变量一方面反映了年龄影响,另一方面也可以用来反映农民工代别(即新生代和老一代)对社会融合的影响。

3.对国际移民,研究者经常用移民在迁入国所获得的受教育水平反映移民的社会经济融合状况。但对农民工来说,他们的教育基本上都是在流出地完成的,因此,本研究仅将其作为个人因素放在控制变量中。

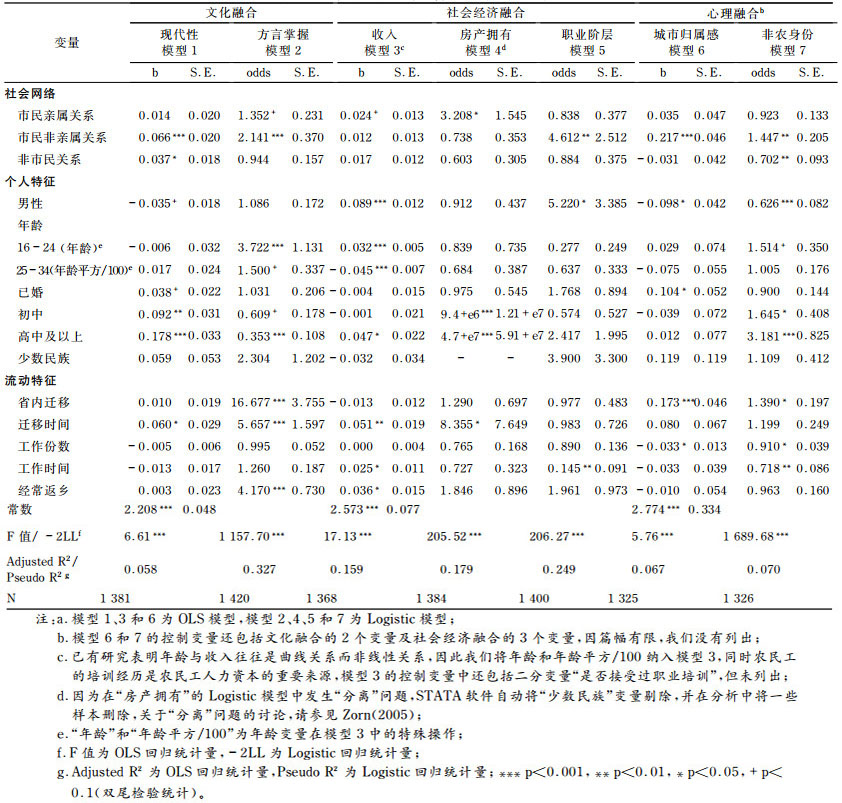

(三) 分析策略首先,笔者对农民工的社会网络和社会融合状况进行描述性分析。然后,通过与市民亲属关系和非市民关系作用的比较,重点分析了市民非亲属关系对农民工社会融合的作用,依据因变量的类型,对连续变量和分类变量分别采用OLS模型和Logistic模型进行分析。心理融合是最高层次的社会融合,文化融合和社会经济融合的实现都将有助于农民工心理融合的实现。在对农民工—市民网络对心理融合作用的分析中,笔者将把文化融合和社会经济融合作为控制变量纳入模型,来检验农民工-市民网络对社会融合影响的净效应。

四、结果与讨论 (一) 社会网络表 2给出了3类关系的规模分布情况。可以发现农民工拥有市民亲属关系和市民非亲属关系的比例均不高,其社会网络成员主要以非市民关系为主。在拥有市民亲属关系和市民非亲属关系的农民工中,网络规模为1和2所占的比例较高。根据表 2中的数据计算可知,近1 500名农民工的社会网络成员中,X市市民(包括亲属和非亲属)共有3 9501位,其中47%为亲属关系,53%为非亲属关系。这说明市民非亲属关系的比例略高于市民亲属关系。非市民关系的规模分布与市民亲属关系和市民非亲属关系正好相反,几乎所有农民工都有市民亲属关系、市民非亲属关系和非市民关系,平均规模分别为1.26、1.40、20.07。这充分说明农民工的社会网络中,农民工-市民网络所占比例还有限,农民工的社会网络成员仍以非市民关系为主。

| 表 2 农民工社会网路中的三类关系的规模分布 |

1.市民关系中,样本数乘以均值之和,即1.26×1 486+1.40×1 484。

表 3显示了农民工—市民网络中市民网络成员和非市民网络成员的职业分布情况。从农民工市民网络成员的职业分布来看,在问卷所涉及的18种职业中,司机、营销人员、中小学教师、产业工人和企业负责人所占比例排在前列,除了中小学教师这一职业外,比例较高的几类职业大部分是商业企业和服务业的从业人员。可见,业缘关系是农民工与市民建立社会联系的重要纽带。与农民工的非市民网络成员的职业分布相比,市民网络成员在一些较高阶层的职业(如法律工作人员、大学教师、政府机关负责人、行政办事人员、工程技术人员、医生和企事业负责人等)分布比例上具有优势,而非市民网络成员在一些职业阶层较低的职业(如家庭保姆计时工、饭店餐馆服务员、产业工人和营销人员)分布比例上大于市民网络成员。一个人的职业阶层越高,其所具有的财富、资源和权力就越多。市民关系可能要比非市民关系对农民工在城市的社会融合具有更重要的作用。总体来看,农民工—市民网络的成员仍以城市社会的中下层劳动者为主。这种现象可能是由于社会网络建构过程中等级制结构的约束造成的:农民工处于城市社会底层,所拥有的资源比较匮乏,所以,农民工与城市社会较高阶层建立社会联系的机会受到约束。

(二) 社会融合表 1的分析可以发现,整体上大部分农民工的社会融合状况并不好。从文化融合来看,农民工的现代性平均得分2.41;仅有29%的农民工会说闽南话。就社会经济融合而言,近半年农民工月均平均收入2 033元,中位数为1 600元;仅有2.0%的农民工拥有房产;仅有2.0%的农民工从事非体力劳动。从心理融合来看,城市归属感平均得分为3.54;尽管农民工所从事的实际工作已经不再是农林牧渔业的生产,但仍有57%的农民工认同户籍制度所强加的“先赋”身份,即农民。综合来看,当前大部分农民工的社会融合状况并不理想,只有极少数成功的农民工在某些方面已经基本融入了当地社会,农民工群体内部在社会融合上的差异性比较大。

(三) 农民工—市民网络与社会融合表 4提供了农民工—市民网络对社会融合作用的回归结果。研究发现市民亲属关系仅对农民工的方言掌握、房产拥有和收入有显著影响。社会网络中拥有市民亲属关系的农民工能说闽南话和拥有房产的发生比分别是没有这种网络资源农民工的1.35倍和3.21倍,并且拥有市民亲属关系对农民工的月均收入具有显著正向影响。

| 表 4 社会网络对社会融合作用的回归结果a |

通过对模型1、模型2、模型5、模型6和模型7的分析可以发现,拥有市民非亲属关系的农民工的现代性程度显著高于没有这种社会资源的农民工;前者在城市归属感方面显著高于后者;前者会说闽南话、从事非体力劳动和认同自己非农身份的发生比分别是后者的的2.14倍、4.61倍和1.45倍。本研究关于身份认同的发现与王毅杰和高燕(2004)的结论不同,他们发现“城市人支持”对农民工身份认同没有显著影响。究其原因可能有两个:一是,社会网络的操作化不同,笔者考察的是农民工核心社交圈子中是否有城市市民,他们则考察农民工的社会支持网络中是否有城市市民;二是,是否对市民亲属关系和市民非亲属关系进行了区分可能会对分析结果造成影响。市民非亲属关系和市民亲属关系对农民工身份认同的影响是不同的,前者有显著影响,而后者则没有影响。

非市民关系对农民工现代性和他们对非农身份的认同产生显著影响。在模型1中,非市民关系的显著影响表明,拥有非市民关系的多少对农民工现代性的增长具有重要作用。笔者发现那些非市民关系规模较小的农民工对非农身份认同的发生比是规模较大农民工的1.42(1/0.702)倍。这也许说明,若农民工社会网络构成的同质性较强,即农民工的网络成员与其自身社会经济背景相似的亲缘关系和地缘关系(其中大部分都为农民或农民工)为主,则有碍于农民工对自己非农身份的认可。

总的来说,与市民亲属关系和非市民关系相比,市民非亲属关系在农民工社会融合中具有不可替代的作用。市民亲属关系对农民工本地方言的掌握、房产拥有和收入具有显著影响。非市民关系对农民工的现代性有促进作用,但对非农身份的认同有负向作用。而市民非亲属关系则对农民工的文化融合和心理融合均有显著的正向影响,对农民工社会经济融合维度中的职业阶层具有显著正向影响,但对农民工收入和房产拥有没有显著影响。这也许说明在制度歧视下,正式制度支持之外的社会网络作用仍具有一定局限性。既有的制度体系将农民工严格地限制在“次级劳动力市场”,是农民工提升社会经济地位的最大障碍,尤其在对农民工的收入和拥有房产的影响上表现为刚性抑制,农民工很难通过市民非亲属关系这一体制外的力量改变自己的收入和房产拥有情况。

需要指出的是,社会网络和社会融合是相互影响的。一方面,农民工—市民网络的构建可以促进农民工社会融合水平的提升,同时社会融合的提升,比如社会经济地位的提升,也可以帮助农民工打破网络构建的等级制结构约束,为农民工提供了与社会经济地位较高的市民建立社会联系的机会。

五、结论本文利用2009年X市农民工调查数据,从移民—居民网络的视角出发,基于对农民工社会融合定义和维度的讨论,对农民工—市民网络的现状及其与农民工社会融合的关系进行了研究,有助于从新的视角对移民社会融合过程进行更为深入的理解。基于农民工数据,本研究验证了移民—居民网络对移民社会融合具有重要作用,但相关研究结论有待在国际移民中进行检验。

首先,农民工—市民网络的规模还有限。农民工社会网络中非市民关系的数量显著高于市民关系。由于网络建构的等级制结构约束,农民工—市民网络的成员主要为城市社会的中下层劳动者。这一发现与以前的研究(李树茁等,2008)结论是一致的,即农民工在城市的社会网络仍然以亲缘和地缘关系为主。

其次,农民工—市民网络对农民工社会融合具有显著影响。与市民亲属关系和非市民关系相比,市民非亲属关系在农民工的文化融合和心理融合发挥着不可替代的作用,对它们均有显著的正向影响。由于农民工被户籍制度严格地限制在“次级劳动力市场”,导致社会网络对农民工社会经济融合的影响具有局限性。市民非亲属关系仅对农民工职业阶层具有显著正向影响,而对农民工收入的提高和房产的拥有没有显著影响。在“一个国家,两个社会”的现实背景下,由于正式制度支持的缺位,社会网络的构建对农民工在城市的社会融合显得尤为重要。农民工—市民网络的这种影响效果可能会导致社会融合水平在三个维度上呈现出不均衡发展的状态。从长远来看,农民工—市民网络对农民工文化融合和心理融合的促进,使得农民工尤其是年青一代会逐渐适应城市生活方式,对城市产生强烈的归属感,逐渐认同自己的非农身份。较高的文化融合和心理融合水平使得大部分农民工选择定居城市。但在既定制度安排下,与文化融合水平和心理融合水平相比,农民工的社会经济融合水平显得相对滞后,若其社会经济地位长期得不到提升,最终有可能导致大部分农民工长期陷入城市社会底层。这些实证分析结果表明农民工—市民网络是理解农民工社会融合模式和路径的重要视角。

本研究发现具有比较重要的公共政策含义。其一,制度层面的改革对提升农民工的社会经济融合水平至关重要。本研究发现农民工—市民网络对农民工社会经济融合的影响是有限的,这是因为社会经济层面的融合更多受到制度约束,所以政府应该进一步在社会保障、住房、卫生和医疗等方面推行农村流动人口“基本公共服务均等化”政策,从制度上根除城乡差别,改善农民工的弱势地位,从而促进农民工在社会经济层面上的向上流动。其二,与社会经济融合相比,农民工-市民网络对文化融合和心理融合具有更为重要的影响。对文化融合和心理融合而言,制度的作用空间有限,仅通过制度建设恐怕难以有效地提高农民工的文化融合和心理融合水平。因此,鼓励农民工和市民之间进行互动可能是提升农民工文化融合和心理融合水平的有效途径。政府可以引导市民正确认识农民工对城市社会经济发展的作用,加强对农民工的正面宣传,通过在社区、企业和学校等层面建立旨在促进农民工和市民、农民工子女和城市居民子女相互沟通和相互理解的一些项目,鼓励并提高农民工及其子女的社会参与,改善农民工及其后代在城市的社会融合水平。

Airport G. W. 1954. The Nature of Prejudice. Cambidge, MA: Addison-Wesley.

|

Alba R., Nee V. 1997. Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration. International Migration Review(4): 826-874. |

Alba R., Nee V. 2005. Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration. Boston: Harvard University Press.

|

Amuedo-Dorantes C., Mundra K. 2007. Social Networks and Their Impact on the Earnings of Mexican Immigrants. Demography(4): 849-863. |

Bailey T., Waldinger R. 1991. Primary, Secondary, and Enclave Labor Markets: A Training Systems Approach. American Sociological Review(4): 432-445. |

边燕杰, 李煜. 2001. 中国城市家庭的社会网络资本. 清华社会学评论(2). Bian Yanjie, Li Yu. 2001. Social Network Capital of Chinese Urban Family. Tsinghua Sociological Review(2): 1-18. |

Bollen K. A., Hoyle R. H. 1990. Perceived Cohesion: A Conceptual and Empirical Examination. Social Forces(2): 479-504. |

Chan K. W. 1994. Cities with Invisible Walls: Reinterpreting Urbanization in Post-1949 China. Hongkong: Oxford University Press.

|

Chan K. W., Zhang L. 1999. The Hukou System and Rural-Urban Migration in China: Processes and Changes. China Quarterly(160): 818-855. |

费孝通. 1985. 乡土中国. 北京: 三联书. Fei Xiaotong. 1985. Earthbound China. Beijing: SDX Joint Publishing Compaony. |

Gordon M. M. 1964. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins. New York: Oxford University Press.

|

Hirschman C. 2001. The Educational Enrollment of Immigrant Youth: A Test of the Segmented-Assimilation Hypothesis. Demography(3): 317-336. |

Inkeles A., Smith D. H. 1974. Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press.

|

李树茁, 杨绪松, 任义科, 靳小怡. 2007. 农民工的社会网络与职业阶层和收入:来自深圳调查的发现. 当代经济科学(1). Li Shuzhuo, Yang Xusong, Ren Yike, Jin Xiaoyi. 2007. Social Network of Rural-Urban Migrants and Their Occupation Stratum and Income: Findings from Survey in Shenzhen. Modern Economic Science(1): 25-33. |

李树茁, 任义科, 靳小怡, 费尔德曼. 2008. 中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析. 人口与经济(2). Li Shuzhuo, Ren Yike, Jin Xiaoyi, Feldman Marcus W. 2008. A Research on the Social Integration of Chinese Migrant Rural Workers and Its Influencing Factors: An Analysis Based on the Social Support Network. Population & Economics(2): 1-18. |

林南. 2005. 社会资本——关于社会结构与行动的理论. 上海: 上海人民出版社. Lin Nan. 2005. Social Capital:A Theory of Social Structure and Action. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

陆学艺. 2000. 走出"城乡分治, 一国两策"的困境. 特区展望(3). Lu Xueyi. 2000. Walking out of the Dilemma of 'Two Different Sets of Policy in Rural and Urban China'. Special Economic Zones Outlook(3): 13-16. |

Li B. 2006. Floating Population or Urban Citizens? Status, Social Provision and Circumstances of Rural-Urban Migrants in China. Social Policy & Administration(2): 174-195. |

Lin N., Dumin M. 1986. Access to Occupations through Social Ties. Social Networks(4): 365-385. |

Lubbers M. J., Molina J. L., McCarty C. 2007. Personal Networks and Ethnic Identifications: The Case of Migrants in Spain. International Sociology(6): 721-741. |

Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review(3): 431-466. |

McFarland D., Pals H. 2005. Motives and Contexts of Identity Change: A Case for Network Effects. Social Psychology Quarterly(4): 289-315. |

Meng X. 2000. Labour Market Reform in China. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Myers D., Gao X., Emeka A. 2009. The Gradient of Immigrant Age-at-Arrival Effects on Socioeconomic Outcomes in the U.S. International Migration Review(1): 205-229. |

Nesdale D., Mak A. S. 2000. Immigrant Acculturation Attitudes and Host Country Identification. Journal of Community & Applied Social Psychology(6): 483-495. |

Nielsen, I. and Smyth, R. 2007. "Effects of Intergroup Friendship and Non-Friendship Contact on Chinese Off-Farm Migrants' Attitudes to and Interaction with Urban Locals. " in Proceedings of the Sixty-Sixth Annual Academy of Management (CD), ISSN 1543-8643.

|

Paxton P., Moody J. 2003. Structure and Sentiment: Explaining Emotional Attachment to Group. Social Psychology Quarterly(1): 34-47. |

Portes A., Zhou M. 1993. The New 2nd-Generation-Segmented Assimilation and Its Variants. Annals of the American Academy of Political and Social Science(530): 74-96. |

Redfield R., Linton R., Herskovits M. J. 1936. Memorandum for the Study of Acculturation. American Anthropologist(1): 149-152. |

Walters D., Phythian K., Anisef P. 2007. The Acculturation of Canadian Immigrants: Determinants of Ethnic Identification with the Host Society. Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie(1): 37-64. |

王春光. 2001. 新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系. 社会学研究(3). Wang Chunguang. 2001. Social Identity of the New Generation of Rural Hobo and Merger of Urban and Rural. Sociological Studies(3): 63-76. |

王春光. 2006. 农村流动人口的"半城市化"问题研究. 社会学研究(5). Wang Chunguang. 2006. A Study of Floating Rural People's 'Semi-Urbanization'. Sociological Studies(5): 107-122. |

Wang F., Zuo X., Ruan D. 2002. Rural Migrants in Shanghai: Living under the Shadow of Socialism. International Migration Review(2): 520-545. |

王毅杰, 高燕. 2004. 社会经济地位、社会支持与流动农民身份意识. 市场与人口分析(2). Wang Yijie, Gao Yan. 2004. Economic Status, Social Support and Self-Identification of Migrants. Market & Demographic Analysis(2): 1-5. |

Wong D. F. K., Li C. Y., Song H. X. 2007. Rural Migrant Workers in Urban China: Living a Marginalised Life. International Journal of Social Welfare(1): 32-40. |

Yang M. M. 1994. Gifts, Favors, and Banquets: The Art of Social Relationships in China. New York: Cornell University Press.

|

杨菊华. 2009. 从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考. 人口研究(1). Yang Juhua. 2009. From Segregation, Selective Assimilation to Integration: Theoretical Considerations on Social Assimilation of Rural-Urban Migrants. Population Research(1): 17-29. |

Yang Q., Guo F. 1996. Occupational Attainments of Rural to Urban Temporary Economic Migrants in China, 1985-1990. International Migration Review(3): 771-787. |

Yue Z., Li S., Feldman M. W., Du H. 2009. Floating Choices: A Generational Perspective on Intentions of Rural-Urban Migrants in China. Environment and Planning A(3): 545-562. |

Zhang K. H., Song S. 2003. Rural–Urban Migration and Urbanization in China: Evidence from Time-Series and Cross-Section Analyses. China Economic Review(4): 386-400. |

Zhao Y. H. 2003. The Role of Migrant Networks in Labor Migration: The Case of China. Contemporary Economic Policy(4): 500-511. |

Zorn C. 2005. A Solution to Separation in Binary Response Models. Political Analysis(2): 157-170. |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31