Huhe Narisong, Shanghai University of Finance and Economics;

Lu Chunlong, China University of Politics and Law.

20世纪90年代以来,随着普特南(Putnam, 1993)、科尔曼(Coleman, 1990)和布迪厄(Bourdieu, 1987)等对社会资本的突破性研究,社会信任(social trust)作为社会资本最重要的组成部分之一,再次得到学界的重视(Brehm & Rahn, 1997; Knack & Keefer, 1997; Newton, 1997; Krishna, 2000),1社会学、经济学、政治学、伦理学和社会心理学等学科的理论知识均涉及社会信任。从社会治理的角度看,社会信任是推进社会融合和保证社会运行的主要因素(Simmel,1950:318)。西方学者将社会信任区分为普遍信任(generalized trust)和特殊信任(particularized trust)两种本质上不同的形态。普遍信任指信任“那些我们并不认识的人或可能与我们不同的人”(Uslaner,2002:15);特殊信任可被看做对熟人(如家庭成员、朋友等)的忠诚(Fukuyama, 1995, 2001; Putnam,2000; Uslaner,2002; Knack,2002;Zmerli, 2003)。

1.社会资本研究起源于对西方社会的关注。在大多数学者看来,社会资本是由“主观纽带”(subjective type of ties)与“客观组织”(objective associations)两个维度构成,前者即我们熟知的社会信任。由于社会资本在促进政府治理、经济发展和社会稳定等方面的重要作用,在国际社科界涌现了大量的关于社会信任的研究。

中国学者也开始讨论源于西方学术界的社会信任理论是否适用于中国场景,并探索中国场景下对社会信任概念的定义和测量。这些研究极大丰富了西方学界关于社会信任的理论,并为研究中国社会的社会信任问题奠定了理论基础。总体而言,中国学者认可西方学界对社会信任定义的二分法,即在中国社会里也存在着传统的、对熟人的特殊信任和现代的、对陌生人的普遍信任。虽然M.韦伯和F.福山等西方学者认为,由于中国传统的儒家文化过于强调熟人关系,因而会压制对陌生人的信任,很难建立现代性的普遍信任关系;但中国学者提出了不同的看法,即传统的、对熟人的特殊信任与现代的、对陌生人的普遍信任之间并非对立冲突关系,而是共存的,在一定条件下,对熟人的特殊信任可以转化为对陌生人的普遍信任。杨宜音(2008)强调对熟人的特殊信任适应不流动和少流动的传统伦理社会,1而现代社会需要对陌生人的普遍信任(Fukuyama,2001; Putnam,2000; Knack,2002; Uslaner,2002; Callahan,2005)。

1.感谢杨宜音向我们提出这一观点。

如果说,对社会信任的概念化和测量已经取得了丰硕成果的话,那么,对社会信任与基层社区治理的研究就显得严重不足。第一,以往研究大多忽略了从理论和实践上解释社会信任是通过何种因果机制对社区治理产生影响的。自普特南开始,大多数学者往往只关注特定地区的社会信任水平与该地区整体的政治、经济指标间的回归分析,这一分析方法虽然促进了对社会信任宏观效果的认识,但也忽视了对其微观机制的研究,从而产生了因不了解中间变量的调节机制而导致的误解或简化二者之间可能存在的关系。目前,学界正经历着研究取向(approach)的转型,即将探讨自变量和因变量之间的因果过程机制置于突出位置,大大提高了社会科学研究复杂问题的能力。第二,以往研究普遍缺乏具有代表性的实证数据的支持,大多以个案分析来揭示社会信任对政府治理的影响,虽提出了一些探索性观点,但不能得出具有代表性的结论(因为缺乏具有代表性的抽样调查)。第三,尽管有限的以抽样调查为基础的研究也涉及普遍信任与特殊信任的主题,但这些研究存在着不足。例如,唐文方(2008)基于全国调查数据的研究发现,在个人层面上,普遍性社会信任确实有利于城市居民形成民主观念和价值,并进而促进他们参与常规政治活动。但该研究并未直接探讨社会信任对基层治理发挥作用的内在过程,因此也没有回答社会信任是如何影响基层治理及其效应的问题。卢春龙(2009)的一项基于三个城市调查数据的研究发现,普遍信任对社区治理效应有着显著的正面作用,而特殊信任则不利于当下进行的城市社区建设。然而,该项研究仅基于3个城市的调查,其结果的代表性有较大局限;并且,由于没有从理论上解释社会信任影响基层治理的中间过程,便无法了解社会信任影响基层治理的具体环节,仅呈现了社会信任与基层社区治理之间的宏观因果性。可见,因果关系的判断不仅取决于自变量与因变量在统计学上的相关性,更需要从理论和实证上厘清——自变量是如何通过中介变量和调节变量影响因变量的,这样才能全面而准确地理解社会信任与基层社区治理效应之间的复杂关系。但是,国内外现有的文献“还没有解释清楚社区的(社会信任)与政府的善治结果之间的微观连接的逻辑”(Boix & Posner, 1998)。

为了弥补社会信任研究中的上述缺陷,本文将重点探讨社会信任对社区治理产生影响的具体机制。首先,笔者力图建立本土化的研究模式与理论分析范式来解释和分析两种形态的社会信任对社区治理效应产生影响的具体机制;其次,本研究以中国13个大城市的480个社区的随机抽样调查数据为基础,使用联立方程来检验社会信任影响社区治理效应的具体机制。

一、关于社会信任因果机制的理论在西方学术界,社会信任对基层治理产生影响的因果机制研究,标志着社会信任研究的一个重大转型。在以往的研究中,学术界主要讨论社会信任到底会对治理效应产生什么样的影响,以及不同类型的社会信任是否会对治理效应产生不同的影响。例如,普特南(Putnam,1993)认为,两种不同类型的社会信任(普遍信任和特殊信任)间的差异并不重要的,并建议这两种类型的信任都应当被视为社会资本必不可少的组成部分。因此,一个社会如果能在这两种类型的信任之间维持一个合适的平衡,就会有效地促进基层治理。也有学者主张,只有普遍信任才会促进政府治理,而特殊性信任对政府治理要么没有影响,要么是负面影响(Knack, 2002; Uslaner, 2002; Fukuyama, 2001; Zmerli, 2003)。

目前,由于现有的研究不能够有效解释社会信任发挥作用的复杂过程,使得学者们对社会信任影响政府治理的微观机制缺乏了解。因此,一些西方学者强调,社会信任对政府治理的影响不是直接的,而是需要经过一系列的中间环节和机制才能实现的(Adam & Roncevic,2003;Tavits,2006;Knack,2002)。Boix和Posner(1998)认为,经过创造理性的选民和有竞争力的精英、促进规则服从、养育公民道德、提高官员效率和促成精英协作等五个中间环节,社会信任就可以影响地方治理。由于精力与时间的限制,社区居民往往很难准确、公正地理解社区中重要的公共议题,但社会信任的存在将有效促进居民之间的交流并达成较为公正的共识。同时,社会信任也能有效促进政治精英与普通居民的沟通与了解。关于规则的服从,对于社区这个“公共产品”提供的主体,一个严峻的问题就是如何解决集体行动的困境。而社会信任的存在能有效解决这一问题,它不仅能减少“搭便车”的动机,还能促进社区成员之间的相互监督。此外,社会信任不仅在社区普通居民之间起作用,还能促进政治精英和社区官员之间的共识与合作。上述西方学者的研究,使得对社会信任与社区治理关系的研究从宏观走向了对微观机制的分析。

二、社会信任的概念化与操作化如前所述,大多数西方学者认为社会信任有两种形态——普遍信任和特殊信任。F.福山使用“信任的半径”来区分普遍信任和特殊信任;尤斯拉纳(Uslaner, 2002)把人们划分为普遍信任者(generalized trusters)和特殊信任者(particularized trusters)。当代研究社会信任的中国学者也认为信任有多重形态,即信任的“差序格局”。中国人的人际关系往往形成“家人”、“近亲”、“亲属”、“熟人”和“陌生人”的、由亲及疏的圈子或格局;进而,中国人的“信任格局”也就由对最亲的人“全信”到对陌生人的“防信”。杨中芳与彭泗清(1999)对有关中国人的人际信任研究进行了综述和评价,进而提出了以社会义务为基础的本土人际信任模式;王绍光和刘欣(2002)在4个城市(上海、天津、武汉、深圳)的抽样调查表明,中国城市居民维持着一个亲疏有序的关系格局:亲人间的信任高于朋友间的信任,朋友间的信任高于熟人间的信任,熟人间的信任又高于对陌生人的信任;另一些基于社会调查的研究也证实了社会信任差序格局的存在(王毅杰、周现富,2009;胡荣、李静雅,2006;李伟民、梁玉成,2002)。

本文把中国城市居民的社会信任也划分为普遍信任和特殊信任,1借鉴国外调查采用的测量工具,本研究向受访者询问了他们对三个问题的看法(回答均要求三选一),结果见表 1。

1.对于普遍信任的测量,虽然有些学者提出了信任文化的区域差异,但由于其信任对象的普遍,大部分研究者都认为这一差异是可以忽略的。我们发现,在一些重要的跨国研究中,例如,世界价值观念调查(The World Value Survey)、欧洲民意晴雨表(The European Barometer)、东亚民意晴雨表(The East Asian Barometer),以及世界银行的相关研究中,都使用了几乎相同的问题。这些问题与中国学者对信任的研究还是有一些区别的,中国学者往往强调信任格局,强调对不同类型的人有着不同的信任。但是,这些问题在中国的多次调查结果表明,它们有着很高的效度和信度(Inglehart, 1997)。

| 表 1 社区人际信任的分布状况(N=480) |

如表 1所示,本调查中的社区得分平均值大都在2分以上(也就是“不好说”)。因此,在这些社区里,普遍信任已经有了一定程度的基础,即普遍信任已经出现且形成一定规模。将上述三个问题调查结果的赋值相加形成一个综合指标,体现了各个社区中普遍信任程度的高低(可信度系数为0.75),并作为本文联立方程的一个自变量。

特殊信任由于其对象的特定性决定了在不同文化环境下有着不同的指向。2对于中国的特殊信任,很多学者认为可以从“关系”的角度入手(Farh, et al., 1998; Lo, 2003)。对特殊社会信任的测量,本研究结合“关系”的视角和世界价值观念调查与东亚民意晴雨表中的相关问题,向受访者询问了他们对三项陈述的看法(见表 1)。几乎所有的社区在这三个陈述上得分都远远超过了3(“不好说”这一水平),高的甚至达到了4.78(接近“完全同意”这一水平),社区等分平均值大致都在3分以上。因此,在这些社区里,普遍信任已经初具形态,但特殊信任的建立仍有很大的空间。将这三项陈述调查结果的赋值相加形成一个综合指标,体现了各个社区中特殊信任程度的高低(可信度系数为0.72),并作为本文联立方程的另一个自变量。3

2.世界价值观念调查等跨国调查并未包括特殊信任,因此,我们对特殊信任的测量更多借鉴了中国学者的研究成果。

3.我们关于普遍性社会信任的结果与世界价值观念调查的结果非常类似,由于世界价值观念调查没有调查特殊性信任,所以不能进行比较,参见(Inglehart,1997)。

三、社会信任与城市基层治理效应因果机制和研究假设 (一) 城市社区治理效应及其测量作为“群众自治组织”的社区居民委员会,其功能与城市居民的日常生活息息相关。改革开放以来,尤其是随着经济体制改革的全面展开,中国城市的经济社会结构发生了迅速转变,原先以“单位”为主体的城市基层治理已经远不能满足城市居民对公共产品及服务的需求。为了解决城市社区面临的种种问题,城市基层治理制度改革被推上议事日程。20世纪90年代初,民政部进行了“社区建设”的实验,进而在2000年发布了《关于在全国推进城市社区建设的意见》(下简称:《意见》),强调了推进社区建设的重大意义,并提出建立新的城市基层治理组织,即以社区居民委员会取代旧有的居民委员会1。

1.居民委员会,在下文中简称为“居委会”。

如何定量考察社区治理的“效应”或“效果”?本研究使用社区居民对社区工作的评价作为社区治理效应的量化指标。首先,从理论上看,作为城市居民自治主体的社区,是以社区居民的广泛认同和支持为基础的,能够代表社区居民的意愿,因此,使用居民对社区工作的评价来量化社区治理效应在逻辑上是一致的。其次,到目前为止,并不存在统一的衡量社区治理效应的指标。由于各个社区的具体情况存在着较大的差异,居民对社区服务的要求也不一样,因此,社区居民委员会的服务侧重点也不一样。所以,所谓“标准化的”、“客观的、”“普适的”指标并不能真实可靠地衡量社区治理效果。正是由于社区治理的特殊性,使得居民对社区治理效果的主观评价成为所能获得的最优的量化指标。表 2是社区居民对每个社区在6个项目评价的平均值,反映了社区居民对社区治理效果的评价。

| 表 2 社区居民对社区治理评价均值统计分布 |

在调查中,受访居民对社区委员会治理工作的效果进行评价:治理的公正透明、福利服务、卫生、文化、环境和治安等方面,1其中,有5项被《意见》列为社区治理的重要方面。试验性调查发现上述六个方面是社区居民广泛关注的问题。从总体上看,社区居民对社区管理的公正性和透明程度做出了中等偏上的评价(均值=3.64),对社区在维护治安方面的评价一般(均值=3.15)。因子分析显示,社区居民对社区治理评价的内在一致性程度较高,可以相加构成综合指标,以表现不同社区的治理水平。在联立方程模型中,该变量为因变量。

1.在问卷调查中,被访居民对社区治理的六个方面打分,选项为:1.很差,2.比较差,3.一般,4.比较好,5.非常好。

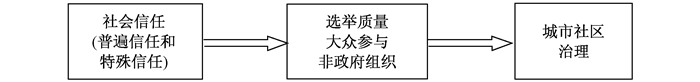

(二) 中间机制与前提变量基层社区是群众性自治组织,基于已有的相关研究,社会信任对社区治理效应的影响可能通过三个具体中间机制传导:选举质量、大众参与和非政府组织,本研究假设两种类型的社会信任主要通过这三个具体机制影响社区居委会的治理表现(见图 1)。换句话说,社会信任能显著地影响并改变这三个中间环节的水平,从而影响社区居委会的治理质量。

|

图 1 社会信任与影响城市社区治理效应的机制 |

第一,相关研究表明,有着较高普遍信任程度的社会成员较少担心会被政府官员或政治制度利用,因而更有可能对政治制度产生信任感(Brehm & Rahn, 1997)。Inglehart(1997)主持的世界价值观念调查发现,几乎在所有被调查的国家中,普遍信任提高了社会成员对政治制度的信任感。此外,普遍信任会帮助社会成员产生对“民有”、“民治政府”等基本民主价值观念的认同感,因为那些愿意信任其他社会成员的个人,更愿意相信那些民主选举产生的政府官员,并较少去质疑其他社会成员参与公共事务的动机(Sullivan & Transue, 1999)。

第二,一些研究认为,普遍信任会刺激社会成员参与公共政治事务。那些愿意信任其他社会成员的个人也愿意相信他们的政治行为会得到其他社会成员的支持,从而使得他们更加愿意参与政治事务。Almond和Verba(1963: 285)认为,对其他社会成员的普遍信任会产生政治影响。他们发现,在美国和英国,一个人越是信任其他社会成员,他也就越会相信他能够和其他社会成员一道(采取行为)来影响政府。Bahry和Silver(1990)则认为,普遍信任对促进那些需要社会成员合作的政治行为(如游行)尤为重要。胡荣(2008)根据2005年在福建厦门的问卷调查资料发现,普遍信任对“利益表达类型的政治参与”具有显著性影响,即普遍信任能够促进社会成员参与到争取政治利益的行为中去。

第三,普遍信任能培育社会公益精神,遏制机会主义行为,并帮助社会成员参与社会团体、采取集体行动来解决公共问题。Uslaner(2002)认为,“社会信任是把一个社会整合起来的道德力量,非政府团体是社会信任的自然派生物”;并且,“参与非政府团体和社会志愿行为是与社会信任紧密相关的”;普遍信任能将合作、团结和公益等道德规范灌输给社会成员,并促进社会成员参与非政府社会团体和服务于社会公益。正如Paxton(1999)所建议的,那些愿意信任其他社会成员的个人,他们会注意到自己与其他社会成员的利益在很大程度上是一致的,这就会使他们超越个人利益而去考虑社会公共利益,就会培育出共同的利益认同和社会责任感,从而参与非政府社会团体。

以往研究成果为本文建立立足于中国场景的社会信任的影响机制奠定了扎实的理论基础。因此,根据中国城市基层治理的特点,社会信任是如何在中国场景下影响选举质量、大众参与和业委会的,进而影响一个社区的治理水平呢?

选举质量 社会信任通过影响社区选举质量从而影响社区治理效应。对于选举质量与治理效绩的关系,大量研究文献表明:民主选举质量会对这些政府的治理表现产生显著影响(Pitkin, 1967; Verba, et al., 1978; Manion, 1996, 2006)。当然,选举质量一般由选民对选举过程本身进行评估测量。尽管研究选举政治的学者对选举质量影响地方政府治理作了多种解释,不过他们似乎都赞成:一个民主质量高的选举更有可能产生代表更广泛公民利益的政府。因此,一个民主选举建立的治理主体更有可能对大多数公民的利益负责,并能更有效地处理公共事务。

两种类型的社会信任与选举质量有着密切的关系。在政策方向上,普遍信任者与特殊性信任者往往有着不同的偏好:普遍信任者是社区导向的(community-oriented),而特殊信任者由于对陌生人的怀疑,有可能为了保护自身利益而牺牲社区整体利益。因此,在不同社区里,社区选举质量会因为不同水平的普遍信任和特殊信任而发生很大差异。社区选举质量差异又会影响社区治理质量,一个选举质量较高的社区居委会更有可能对大多数居民的利益负责和更有效地处理社区事务。本研究将选举质量操作化为对选举公正程度和透明程度的评价。1统计显示,选举质量平均值大致都在3分以上(见表 3),分数越高,则选举质量越高。

1.关于选举的公正度, 要求被调查者对最近一次的社区选举程序是否公正进行评价;关于选举的透明度, 要求被调查者对最近一次的社区选举程序是否透明进行评价。被调查者要求在1-5分打分, 1.很糟糕,2.不行,3.马马虎虎,4.还不错,5.很好。

| 表 3 中介解释性变量的描述分布 |

大众参与 社会信任能影响社会参与进而影响社区治理效应。大众参与和监督社区居委会的日常运作是社区发展的关键因素。社区成员积极参与到社区事务是实现社区“善治”的关键。正如普特南(1993)所强调的,在一个社区内,大众参与有利于帮助居民提出自己的利益要求。区别于传统的“政治”(government),善治强调公共政策的决策机构与普通大众之间的双向交流与沟通。社区成员的主动参与有助于保证社区居委会政策与民众利益的一致,会显著地降低在信息和政策执行上的交易成本。同时,Knack(2002)强调社会参与对提高政府的责任范围的重要性,大众的社会参与可能促使社区领导对更为宽广的居民利益负责任。

两种类型的社会信任与大众参与均有着密切的关系。广泛的普遍信任者可以使集体行动的难题容易在一个社区得到解决,社区大多数成员会毫不迟疑地参与合作行为,比如,彼此交换信息、与社区领导进行沟通和监督公共政策的执行。但是,特殊信任者对圈子外的人持有不信任态度, 就不太可能参与社区成员之间的合作行为;即使参与,其心中只在那些与他们各自小圈子有关的政策或利益上。本研究将大众参与操作化为社区居民与社区居委会的直接接触。1统计显示,大众参与最低分1.23,最高分2.34(见表 3),分数越高,表明直接接触越多。

1.在调查中,询问了受访对象“在过去一年里,是否去过社区居委会办公室,就社区存在的问题反映过意见或表达自己的建议”,被调查者要求在1-4分打分:1.没去过,2.去过一两次,3.去过几次,4.去过很多次。

非政府组织 本文的非政府组织指由民众自发建立并自主管理的非正式组织。非政府组织能促进人们的合作,达成共识,能够代表社区成员监督社区管理者(Rtad, 2000, 2008; 何艳玲, 2006, 2007),因此,能够有效地推动高效、透明和公正的治理。调查发现,在众多自发创建的组织中(如秧歌队、合唱团等),只有业委会与社区治理的关系最紧密,也最有可能对社区治理效应产生显著影响。

业主委员会(下简称“业委会”)大多由业主自发、自愿建立,旨在为不同背景业主的利益服务。在许多社区里,业委会在表达业主利益方面担任着非常重要的角色:可以帮助汇聚业主的意见(杨敏, 2007);通过动员业主,能给社区居委会施加相当大的压力(张紧跟、庄文嘉, 2008);能有效运用法律或媒体影响社区居委会的决定。因此,业委会能够较好地促使社区居委会为广大成员的利益服务。

然而,随着经济改革开放的日益深入,城市社区居民的构成变得日益多元化,很多学者注意到业委会的形成依赖于普遍信任的存在,特殊信任似乎明显阻碍了业委会的形成(何艳玲,2006)。因此,普遍信任对于建立非政府组织起到积极作用,能够鼓励不同背景的人们在一个社区里互相交往与合作。但是, 特殊信任对于建立非政府组织存在不利的影响,它会排斥与“陌生人”的实质性交往。因此,社会信任通过影响业委会的建立进而影响社区治理质量。根据以社区为单位的调查,建立业委会的社区占18%(见表 3)。

(三) 研究假设基于上面的讨论,本文有三个研究假设。

假设1:普遍信任对选举质量有积极影响,进而对社区治理效应产生积极作用;特殊信任对选举质量有消极影响,进而对社区治理效应产生消极作用。

假设2:普遍信任对大众参与有积极影响,进而对社区治理效应产生积极作用;特殊信任对大众参与有消极影响,进而对社区治理效应产生消极作用。

假设3:普遍信任对建立非政府组织有积极影响,进而对社区治理效应产生积极作用;特殊信任对建立非政府组织有消极影响,进而对社区治理效应产生消极作用。

四、数据与分析2008年6-8月,本调查在中国13个大城市1进行,采用与样本规模成比例的不等概率抽样(PPS抽样)方法,通过三阶段(区、街道、社区居委会)抽样,选取了480个社区居委会。第一阶段抽样,以13个城市所有区级单位为总体,抽取30个区;第二阶段抽样,运用PPS抽样分别在各样本区中抽取4个街道办事处;第三阶段抽样,运用PPS抽样分别在各样本街道中抽取4个(社区)居委会。在被抽取的社区居委会中,根据户籍资料采用等距抽样抽出被调查户,在每个被调查户使用Kish表抽取访谈对象。调查共回收有效调查问卷7 021份,有效回收率约为97.5%。样本基本特征(见表 4)虽然不能与这13个大城市的基本人口特征完全吻合,但是已经具有极大的相似性,因此,样本具有足够的代表性,能够反映这13个大城市的情况。

1.所调查的城市包括:北京、沈阳、天津、成都、武汉、西安、郑州、南宁、上海、广州、深圳、青岛和兰州。

| 表 4 样本基本统计特征(N=7 021) |

本研究建立的数学模型如下:

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {{y_i} = {\varepsilon _i} + {\gamma _{1i}} \cdot {x_1} + {\gamma _{2i}} \cdot {x_2}} \\ {{y_6} = {\varepsilon _6} + \sum\limits_{i = 3}^{n = 3} {{\beta _{i6}} \cdot {y_i} + \sum\limits_{y = 1}^{k = 2} {{\gamma _{j6}} \cdot {x_j}} } } \end{array} $ |

其中,i=3, 4, 5;j=1, 2。x1=普遍信任,x2 =特殊信任,y3=选举质量,y4=大众参与,y5=建立业委会,y6=社区居委会治理效应。

基于联立方程的分析结果,研究有下列四个发现。

第一, 三个中间因素对社区治理有着显著的积极影响;两种类型的社会信任对社区治理的直接效应是非常弱的。这就意味着社会信任不会直接影响基层治理效应,更准确地说,这一影响需要经过一系列中间机制来实现。

第二,来自联立方程的结果表明,两种类型的社会信任强烈影响了选举质量。当一个社区拥有大量的普遍信任时,就可能促进选举的民主质量,而特殊信任容易对这一选举质量产生负面影响。选举质量显著、积极地影响着社区服务的质量。因此,社会信任对社区治理效应的影响之一是通过选举质量实现的。

第三,特殊信任对社区中业委会的建立有着潜在的消极影响。如果特殊信任在一个社区里盛行,业委会就很难成立;而业委会是一个维护、表达业主利益的非政府组织,它对于社区居民委员会的治理有着显著、积极影响。因此,特殊信任对社区居委会的治理有着间接的负面影响。与此同时,普遍信任却没有对业委会的成立产生显著影响。可能的原因是,即使在一个高度普遍信任的社区中,居民可能会因为自身可支配时间、社会技能和权利意识等原因而无法成功建立业委会。换句话说,虽然特殊信任会阻碍业委会的成立,但普遍信任也不一定会对建立业委会产生影响,其原因还有待研究。

第四,两种类型的社会信任对大众参与起着正面影响,但不具统计显著性,意味着大众参与也许被两种类型的社会信任所刺激,但是也可能由一些其他的因素所引起。Krishna(2000)指出,社会信任不是影响政治参与的唯一因素。其他因素,比如参与的时间、资源、能力等也可能扮演着更重要的角色,这些因素很可能抑制了社会信任对大众参与的影响。

表 6提供了上述联立方程模型的一些补充信息,这些补充信息与表 5一起,充分表明了联立方程模型是一个有效且必要的模型。表 5所示,该联立方程的系统权重R2约为0.15,说明了模型较好反映了社区治理各个变量之间的关系;表 6所示,无论从方程间协方差(covariance),还是相关性(correlation)角度看,本研究不同方程间的相关性是不能忽视的。1

| 表 5 联立方程分析结果(N=480) |

| 表 6 联立方程的相关统计信息 |

1.在联立方程中,不同的单个方程的误差可能存在一定的相关关系。在这一情况下,如果能将跨方程相关(cross-equation correlation)引入分析,我们就可以得到更为准确的结果。SUR(Seemingly Unrelated Regression)方法,也称JGLS(Joint Generalized Least Squares)或Zeller方法,正是使用方程间潜在的相关性来提高估计值的准确性。SUR方法首先使用OLS回归方法求得残差,继而以此求得方程间的协方差矩阵。由于其优越性,最近在许多社会科学领域,该方法都得到广泛应用。在模型中,由于方程间潜在的相关性(见表 6),SUR方法能给出比较可靠的统计结果。

五、结论和意义本研究建立了有关社会信任两种类型在理论和计量上的区分,在此基础上,探究了两种类型的社会信任与社区治理效应之间的关系。研究表明,两种类型的社会信任不会直接影响社治理效应,而是通过中间机制:选举质量、居民的社会参与和业委会的存在来影响社区居委会的治理表现。其中,普遍信任对选举质量产生积极影响,进而对社区居委会的治理表现产生了正面且显著的影响。但是普遍信任对居民的社会参与和业委会是否建立的影响并不像对选举质量那么显著,可能是这两个中间变量还受着其他重要因素的影响。同时,特殊信任对三个中间因素产生负面影响,尤其是对业委会的建立和选举质量,进而对社区居委会的治理表现出消极的影响(尽管不具显著性)。同时,特殊信任对大众参与影响较弱,模型发现,两种类型的社会信任对社区居委会治理的直接效应几乎可以忽略。

上述发现回应了社会科学研究取向的转型问题。正如前文所述,社会科学的研究发展至今,最严重的就是缺乏对因果规律内在机制的探讨。因此,本文强调社会信任对城市基层治理发生作用的具体机制。以往的社会科学研究中,定量研究重视对自变量与因变量的宏观相关性分析,却未深入挖掘这一相关性背后的机制;定性研究往往是小样本个案研究,虽然能对具体个案有深刻的了解,也总结或提炼了政治现象之间的因果链条,但是定性研究存在着严重的代表性问题,也就是从小样本个案研究中所发现的多重因果链条能否推广到更大规模的总体中是一个问题(King, Keohane & Verba, 1994)。本研究为弥补定性研究与定量研究上的不足做了有益的探索。

从理论贡献的角度看,本研究弥补了以往关于社会信任的应用研究中的缺陷,揭示了社会信任影响基层治理效应的中间环节,为后续的研究积累了一定的理论和实证基础。而且,这一研究模式可能也同样适用于对政治信任的研究。目前的很多对政治支持的研究也只停留在宏观因果关系的探讨上(Newton,2001),对政治信任发挥作用的微观机制,多数学者仍是莫衷一是,并缺乏实证的研究来检验这些微观机制。

当然,本研究还需进一步探索:从地方政府层次揭示社会信任影响政府治理的具体机制,即从更高的政府单位层面上发现社会信任和政府治理之间的相互关系;在影响政府治理效应的中间机制中,除了本文探讨的三个中介变量外,还可能存在其他中介变量,如社区认同也会影响社区治理效应。这些问题尚待进一步研究。

Adam Frane, Borut Roncevic. 2003. Social Capital: Recent Debates and Research Trends. Social Science Information, 42(2): 155-183. DOI:10.1177/0539018403042002001 |

Almond Gabriel A., Sidney Verba. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Bahry Donna, Brian D. Silver. 1990. Soviet Citizen Participation on the Eve of Democratization. The American Political Science Review, 84(3): 821-847. DOI:10.2307/1962768 |

Boix Carles, Posner Daniel N. 1998. Social Capital: Explaining Its Origins and Effects on Government Performance. British Journal of Political Science, 28(4): 686-693. DOI:10.1017/S0007123498000313 |

Bourdieu Pierre. 1987. What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence of Groups. Berkeley Journal of Sociology(32): 1-18. |

Brehm John, Wendy Rahn. 1997. Individual-Level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capital. American Journal of Political Science, 41(3): 999-1023. DOI:10.2307/2111684 |

Callahan William A. 2005. Social Capital and Corruption: Vote Buying and the Politics of Reform in Thailand. Perspectives on Politics(3): 495-508. |

Coleman James S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University Press.

|

Farh Jiing-Lih, Tsui Anne S., Katherine Xin, Bor-Shiuan Cheng. 1998. The Influence of Relational Demography and Guanxi: The Chinese Case. Organization Science, 9(4): 471-488. DOI:10.1287/orsc.9.4.471 |

Fukuyama Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York, NY: Penguin Books.

|

Fukuyama Francis. 2001. Social Capital, Civil Society and Development. Third World Quarterly, 22(1): 7-20. DOI:10.1080/713701144 |

何艳玲. 2006. 从科层式供给到合作化供给--街区公共服务供给机制的个案分析. 武汉大学学报(哲学社会科学版)(5). He Yanling. 2006. From 'Keceng Supply' to 'Hezuo Supply': A Case Study of Shequ Public Services. Journal of Wuhan University Press (Philosophy and Social Science Edition)(5). |

何艳玲. 2007. 街区组织与街区事件--后单位制时期中国街区权力结构分析框架的建立. 中山大学学报(社会科学版)(4). He Yanling. 2007. Jiequ Organizations and Jiequ Events. Journal of Zhongshan University (Social Science Edition)(4). |

胡荣. 2008. 社会资本与城市居民的政治参与[J]. 社会学研究(5). Hu Rong. 2008. "Social Capital and Political Participation of Urban Residents. " Sociological Studies (5). http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200805009.htm |

胡荣, 李静雅. 2006. 城市居民信任的构成及影响因素. 社会(6). Hu Rong, Li Jingya. 2006. The Components and Determinants of Social Trust of Urban Residents. Society(6). |

Inglehart Ronald. 1997. Modernization and Post-Modernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

King Gary, Robert Keohane, Sidney Verba. 1994. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press.

|

Knack Stephen. 2002. Social Capital and the Quality of Government: Evidence from the States. American Journal of Political Science, 46(4): 772-785. DOI:10.2307/3088433 |

Knack Stephen, Philip Keefer. 1997. Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, 112(4): 1251-1288. DOI:10.1162/003355300555475 |

Krishna, Anirudh. 2000. "Creating and Harnessing Social Capital. " In Social Capital: A Multifaceted Perspective, edited by P. Dasgupta and I. Serageldin. Washington, DC: The World Bank.

|

李伟民, 梁玉成. 2002. .特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征. 社会学研究(3). Li Weimin, Liang Yucheng. 2002. Particularized Trust and Generalized Trust: The Compositions and Characteristics of Trust in China. Sociological Studies(3). |

Lo Ming-cheng M., Otis Eileen M. 2003. Guanxi Civility: Processes, Potentials, and Contingencies. Politics and Society, 31(1): 131-162. DOI:10.1177/0032329202250165 |

卢春龙. 2009. 社会信任与我国城市社区治理. 华中师范大学学报(人文社科版)(3). Lu Chunlong. 2009. Social Trust and Community Governance in China. Journal of Huazhong Normal University (Social Science Edition)(3). |

Manion Melanie. 1996. The Electoral Connection in the Chinese Countryside. American Political Science Review, 90(4): 736-748. DOI:10.2307/2945839 |

Manion Melanie. 2006. Democracy, Community, Trust: The Impact of Elections in Rural China. Comparative Political Studies, 39(3): 301-324. DOI:10.1177/0010414005280852 |

McElroy Marjorie B. 1977. Goodness of Fit for Seemingly Unrelated Regressions: Glahn's Ry.x2 and Hooper's r2. Journal of Econometrics, 6(3): 381-387. DOI:10.1016/0304-4076(77)90008-2 |

Newton Kenneth. 2001. Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. International Political Science Review/Revue Internationale de Science Politique, 22(2): 201-214. |

Paxton Pamela. 1999. Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. The American Journal of Sociology, 105(1): 88-127. DOI:10.1086/210268 |

彭泗清. 1999. 信任的建立机制:关系运作与法制手段. 社会学研究(2). Peng Siqing. 1999. Creating Social Trust: Guanxi Operation and Legal Channels. Sociological Studies(2). |

Pitkin Hannah F. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.

|

Putnam Robert D. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Putnam Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.

|

Read Benjamin L. 2000. Revitalizing the State's Urban 'Nerve Tips. The China Quarterly(163): 806-820. |

Read Benjamin L. 2008. Assessing Variation in Civil Society Organizations: China's Homeowner Associations in Comparative Perspective. Comparative Political Studies, 41(9): 1240-1265. DOI:10.1177/0010414007302340 |

Simmel Georg. 1950. The Sociology of Georg Simmel. Glencoe, IL: The Free Press.

|

Sullivan John L., Transue John E. 1999. The Psychological Underpinnings of Democracy: A Selective Review of Research on Political Tolerance, Interpersonal Trust, and Social Capital. Annual Review of Psychology, 50(1): 625-650. DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.625 |

唐文方. 2008. 中国民意与公民社会[M]. 胡赣栋、张东锋, 译. 广州: 中山大学出版社. Tang Wenfang. 2008. Public Opinion and Civil Society in China. Translated by Hu Gandong and Zhang Dongfeng. Guangzhou: Zhongshan University Press. |

Tavits Margit. 2006. Making Democracy Work More? Exploring the Linkage between Social Capital and Government Performance. Political Research Quarterly, 59(2): 211-225. DOI:10.1177/106591290605900204 |

Uslaner Eric M. 2002. The Moral Foundations of Trust. New York: Cambridge University Press.

|

Verba Sidney, Norman Nie, Jae-on Kim. 1978. Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison. New York: Cambridge University Press.

|

王绍光, 刘欣. 2002. 信任的基础:一种理性的解释. 社会学研究(3). Wang Shaoguan, Liu Xin. 2002. The Foundation of Social Trust: A Rational Explanation. Sociological Studies(3). |

王毅杰, 周现富. 2009. 城市居民信任的差序格局. 天府新论(2). Wang Yijie, Zhou Xianfu. 2009. The Chaxu Structure of Trust of Urban Residents. Tianfu Xinlun(2). |

杨敏. 2007. 作为国家治理单元的社区--对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究. 社会学研究(4). Yang Min. 2007. Shequ as a Governing Unit of the State: A Case Study of Urban Community Building. Sociological Studies(4). |

杨宜音. 2008. 关系化还是类别化:中国人'我们'概念形成的社会心理机制探讨. 中国社会科学(4). Yang Yiyin. 2008. Relationalization and Categorization: How do Chinese Conceptualize 'US'?. China Social Science(4). |

杨中芳, 彭泗清. 1999. 中国人人际信任的概念化. 社会学研究(2). Yang Zhongfang, Peng Siqing. 1999. Conceptualization of Interpersonal Trust in China. Sociological Studies(2). |

张紧跟, 庄文嘉. 2008. 非正式政治:一个草根NGO的行动策略. 社会学研究(2). Zhang Jingen, Zhuang Wenjia. 2008. Informal Politics: Strategies of A Grassroot NGO. Sociological Studies(2). |

Zmerli Sonja. 2003. Applying the Concepts of Bonding and Bridging Social Capital to Empirical Research. European Political Science, 2(3): 68-75. DOI:10.1057/eps.2003.22 |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31