当前, 中国乡村经历着剧烈的社会变迁。逐渐摆脱土地束缚的村民已完全不同于他们的祖祖辈辈, 村庄也呈现出生活方式城市化、人际关系理性化、社会关联“非共同体化”和村庄公共权威衰弱化的诸多特征。乡村社会的一切正在被重塑, 它或被迫或自发地向现代社会迈进(董磊明等, 2008)。乡村社会的巨变不仅表现为社会形态的变化, 还表现为社会性质和秩序机制上的深刻变化, 以及由此带来的一系列预期和非预期的后果。笔者认为, 若要从理论上认识这些后果并深刻理解当前乡村巨变, 则需要重回经典理论。

一、乡土熟人社会中的“熟悉”与“亲密”费孝通说过, 中国社会是乡土性的, 人们被束缚在土地上, 地方性的限制所导致的“熟悉”成为乡土社会的重要特征。因此, “熟人社会”也成为描述中国乡村社会性质的经典论述。

乡土社会的生活是富于地方性的。地方性是指他们活动范围有地域上的限制, 在区域间接触少, 生活隔离, 各自保持着孤立的社会圈子。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。常态的生活是终老是乡。假如在一个村子里的人都是这样的话, 在人和人的关系上也就发生了一种特色, 每个孩子都是在人家眼中长大的, 在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。这是一个“熟悉”的社会, 没有陌生的社会。

生活上被土地所囿住的乡民, 他们平素所接触的是生而与俱的人物, 正像我们的父母兄弟一般, 并不是由于我们选择得来的关系, 而是无须选择, 甚至先我而在的一个生活环境。(费孝通, 1998:9)

在此基础上, 苏力(1996)以“熟人社会”为起点, 论述了现代性的法律和制度在乡土社会的实践过程与后果。在对影片《秋菊打官司》和《被告山杠爷》的分析中, 苏力从村庄熟人社会中人们之间的亲密、默契及其预期出发, 发现现代法律制度的干预破坏了熟人社会中的长久关系和利益, 使得影片主人公处于极其尴尬的地位。在对一起私了案件的分析中, 苏力从乡村熟人社会的性质出发, 认为当事人规避法律的行为具有语境合理性, 是法律在乡村熟人社会发挥作用的一种特殊形式。尤其在性侵害案件中, 受害人为了规避“熟悉”所带来的种种消极后果而选择“私了”。在对中国基层司法制度的研究中, 苏力(2000)较为系统地将乡村熟人社会的性质和秩序机制融入对基层司法的具体考量中, 如“送法下乡”过程中的法律运作、基层法院审判委员会制度、基层法官的司法知识和技术, 以及基层司法的方式等等, 无不被置于乡村熟人社会的背景中。村干部因为对村庄的“熟悉”而成为“地方性知识的载体”, 法官需要聘用“熟悉”村庄情况的“法律文书送达人”。显然, 在苏力看来, “熟悉”也是乡土社会的重要特征之一。

然而, 有些学者却片面地将“熟悉”视为熟人社会的核心特征, 将熟人社会的秩序机制还原为信息透明问题, 进而还原为制度经济学的某些基本原理, 这实在是对熟人社会的一个误识。桑本谦(2005)对苏力的批评就部分地体现了这种误识。他在将“本土资源”理解为“本土创造的具体法律制度”的基础上, 认为中国法治建设的问题不是对“本土资源”重视不够, 而是“社会资源”供给不足所导致的信任危机, 进而将信任问题还原成制度经济学上的信息监控和私人惩罚问题。然而, 在笔者看来, 若从广义上理解“本土创造的制度”, “熟人社会”本身就是法律运作的“本土资源”, 这也正是苏力所努力揭示的。因此, “熟人社会”中的种种法律实践并不简单地是一个因“熟悉”而引发的信息监控和私人惩罚问题, “本土资源”并非社会(社区)成员之间相互信任的“社会资源”所能简单替代的。显然, 我们需要重新梳理熟人社会与“熟悉”的关系。

贺雪峰(2003a, 2003b)认为, 当前中国乡村的行政村, 在经历了新中国以来的乡村体制变革后, 已演变成“半熟人社会”, 他最近的一项研究进一步丰富了这一概念。他指出, 随着改革开放的不断深入, 农村社会流动增加, 就业多样化, 社会经济分化, 农民的异质性大大增加, 村庄私人生活和公共生活发生了重大变化, 表现为家庭日益私密化, 村民串门聊天大为减少, 村民们更加需要公共生活的空间, 越来越不适应过去那种针对性强而退出机制不足的串门聊天的闲暇消遣方式, 需要更加公共化的自由进退的闲暇消遣方式, 这些表明村庄正经历从“熟人社会”向“半熟人社会”的转变(贺雪峰, 2008)。显然, 贺雪峰一直是将“熟悉”当作熟人社会的核心特征来把握的。

正因为如此, 他将当前荆门农村在农田灌溉合作中出现的“不怕饿死的不会饿死, 怕饿死的就会饿死”的现象称为“熟人社会的行动逻辑”(贺雪峰, 2004)。显然, 这种逻辑并非传统乡村熟人社会的行动逻辑。因此, 为了区分传统乡村社会与当前荆门“熟人社会”的行动逻辑, 贺雪峰(2007)1又区分了“乡土社会”与“熟人社会”。2

1. 贺雪峰, 2007, 川西平原乡村善治的关键”, 参见http://www.snzg.cn/article/2007/1115/article_7949.html。

2.此外, 吴重庆(2005)在考虑了社会流动因素对乡村治理影响的基础上, 提出了“无主体熟人社会”这一概念, 用于描述当前欠发达地区农村村民间熟悉程度的降低。

在笔者看来, 对两种不同行动逻辑的区分意义重大, 但“乡土社会”和“熟人社会”的区别使用容易导致概念上的混乱。而费孝通的“熟人社会”这一经典概括具有足够的理论容量, 可以有效解读上述两种不同的行动逻辑。当然, 这种努力是建立在重新理解熟人社会与“熟悉”关系的基础上。

在熟人社会中, 人们因熟悉而获得信任, 获得可靠性认可, 获得对行为规矩的下意识式遵守。假设熟悉可以化约为信息问题, 那么城市社会熟人之间和乡土社会熟人之间的行动逻辑应该是一致的。但是, 前者大多按照既定的制度处理相互间的关系, 其行动逻辑与后者显然是不同的。那么, 在熟人社会中, 从“熟悉”、“信任”到“规矩”, 其背后的共同点到底是什么呢?笔者认为是“亲密”。

熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。熟悉的人之间甚至不需要文字, 足气、生气、甚至气味, 都可以是“报名”的方式。(费孝通, 1998:10)

(熟人社会)是靠亲密和长期的共同生活来配合各个人的相互行为, 社会的联系是长成的, 是熟习的, 到某种程度使人感觉到是自动的。只有生于斯、死于斯的人群里才能培养出这种亲密的群体, 其中各个人有着高度的了解(同上:44)。

从熟悉里得来的认识是个别的, 并不是抽象的普遍原则。在熟悉的环境里生长的人, 不需要这种原则, 他只要在接触所及的范围之内知道从手段到目的间的个别关联。在乡土社会中生长的人似乎不太追求这笼罩万有的真理。(同上:11)

但是, 熟悉乃至亲密的人之间的行为到底遵循何种规律, 他们在长期的共同生活中到底熟悉了何种具体原则, 即“亲密社群”是如何达成的?对此, 费孝通并未作详细的揭示。

二、人情:维系熟人社会的秩序生产费孝通(1998)借助许多对立的模型和概念来刻画熟人社会, 其中较为重要的有:礼俗社会—法理社会描述了人们生活在其中所依赖的社会规范不同;礼治秩序—法治秩序描述了不同社会规范所导致的秩序机制不同;差序格局—团体格局描述了不同社会规范支配下人们关系状态的不同。但他既没有比较不同社会形态下人们具体的行动逻辑, 也没有专门考察熟人社会的行动逻辑。1与此形成对照的是“人情”, 它构成了中国乡土熟人社会的基本思维方式, 是礼俗的基本内涵, 熟人社会因“人情”被整合为“亲密社群”。

1.法理社会以法为基本社会规范, 法在拉丁文中是jus, 在法文中是droit, 在德文中是recht, 这三个词汇都兼有权利、正义等内涵, 可见, 西方的权利与法是同源的。权利是西方法理社会的基本思维方式, 是法的基本内涵, 人们的行动逻辑围绕着权利展开, 行为准则是法。

在熟人社会中, 人们通常在三个意义上使用“人情”一词, 一是人的自然感情和性情, 是其本义;二是与法理社会中的“权利”或“义务”类似, 在人与人关系的意义上使用“人情”一词, 它关注“情分”和“情义”、“给予”和“亏欠”;2三是与法理社会中的“法律”类似, 在社会规范意义上使用“人情”一词, 它与天理(道理)和国法并称为“情理法”。3规范意义上的人情是关系意义上人情的延伸, 因而有具体性和可变性的特点。

2.熟人社会中, 人们通常以礼物作为情义表达的方式, 通过礼物传递关爱、眷恋、友谊、责任、喜悦和哀悼等感情, 于是, “人情”有时被当作“礼物”的同义词使用。

3. “国法”指国家的实定法, “天理”指天地万物运行的规律(道理就是熟人社会可见事物的运行规律), 两者都具有客观性和普遍性的特点。

此外, 人情在熟人社会中还是一种机制或制度。在熟人社会中, 人情首先指的往往不是自然情感, 而是人与人之间的关系, 最经典的解说是费孝通的“差序格局”。

好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。

和别人所联系成的社会关系, 不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的, 而是像水的波纹一般, 一圈圈推出去, 愈推愈远, 也愈推愈薄。(费孝通, 1998:26)

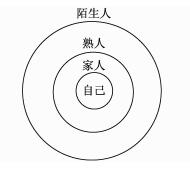

在熟人社会中, 在像水波一样一圈圈推出去的联系中, 有两个层面是非常重要的, 它们区分了社会关系中的家人、熟人和陌生人。下图(黄光国, 2006:33)形象地展现了“自己”与这三者的亲疏关系。

|

图 1 熟人社会中的社会关系 |

在关系意义上, 熟人社会的“人情”包括家人、熟人和陌生人三个层面;在秩序生产上, 最重要的是熟人之间的整合。理想状态下, 熟人社会内部不但有先赋性的地缘与血缘关系, 更重要的是还有“给予”和“亏欠”的关系。1正因为这种“给予”与“亏欠”关系, 熟人社会构成了一个“自己人”的社会, 才成为一个“亲密社群”。

1.现实情况与理想状态有所差异。一般来说, 南方村庄更加接近理想状态, 而北方村庄往往以小亲族为单位, 形成了几个“人情圈”, 即“农民认同与行动单位”(贺雪峰, 2009)。中部村庄的情形则更为复杂, “人情圈”相对较为松散。

亲密的共同生活中各人互相依赖的地方是多方面和长期的, 因之在授受之间无法分一笔一笔的清算往回。亲密社群的团结性就倚赖于各分子间都相互的拖欠着未了的人情。

欠了别人的人情就得找一个机会加重一些去回个礼, 加重一些就在使对方反欠了自己一笔人情。来来往往, 维持着人和人之间的互助合作。亲密社群中既无法不互欠人情, 也最怕“算账”。“算账”“清算”等于绝交之谓, 因为如果相互不欠人情, 也就无需往来了。(费孝通, 1998:72)

人情“亏欠”是熟人社会的重要特征, 人们之间的相互“亏欠形成了相互间的情分”;这种网络式的“亏欠”, 使得熟人社会构成了“自己人”的社会。不然, 作为亲密社群的熟人社会也不复存在, 这就是乡土熟人社会与城市“熟人”团体(如车友会)的重要差别。城市“熟人”团体的成员尽管也是“熟人”, 内部信息透明, 但互相之间并没有深厚的网络式“亏欠”。熟人社会中, 人情“亏欠”的范围非常广泛, 既包括仪式性场合中的表达性礼物馈赠, 如生育庆典、婚礼、拜寿、盖房和丧礼等, 也包括非仪式情境中的表达性礼物馈赠, 如日常互访、拜年和探望病人等(阎云翔, 2000)。更重要的是, 不仅与礼物相关, 还与日常生活中的合作、互助等密切相关, 日常生活中涉及人际关系的事情, 人情“亏欠”也都牵涉其中。

在熟人社会中, 人情“亏欠”的结构较为复杂, 不仅有经济意义上的礼物“亏欠”, 还有社会文化意义上的行动“亏欠”。一个行为会在多个层面导致人情的“亏欠”, 从而导致多个层面相互交织的“权利”和“义务”。当人情“给予”的场合再次出现时, 往往只能在某个层面上了结“亏欠”, 而不可能彻底清算所有层面的“亏欠”。这样, 双方最终都有义务将人情关系继续下去, 且不应过于关注人情中的得失。在对方需要而又力所能及的情况下, 便负有“给予”的义务, “给予”与“亏欠”也不对等。

在中国传统农业社会中, 生产力水平低下, 劳动工具不足、劳动力短缺是每个农业家庭的生活常态, 生产中难免形成“农耕结合”习惯(张思, 2005), “农耕结合”本身意味着彼此有着人情亏欠关系。当村庄面临自然风险和社会风险时, 人们互助合作的需求就更高了, 他们可能需要同心协力防洪抗涝, 或组织看青组织1, 甚至建立防御工事抵御盗贼等。因此, 村民愿意也需要在日常生活中广泛建立人情关系, 别人对自己的亏欠越多, 自己的人情积累也就越多。

1.看青组织, 原指在收获期看护庄稼以防止被人偷盗和牲畜践食的“看青”, 逐渐成为与农事相关的一项重要活动而被固定化乃至组织化, 最后成为功能复杂的村落自治机构。可参见周健、张思, 2007-01-25, http://www.farmer.com.cn/news/spll/200701250201.htm。

人情关系中行为的意义超越了当事人双方。个人处理其人情关系在整个熟人社会中都有意义, 因为其行为涉及他对人情关系的态度和立场, 具有“印象整饰”(戈夫曼, 2008)的意义。这样, 即便某一人情关系的清算是可能的, 人们也不会清算, 反而会加重“给予”, 从而积累“亏欠”。有时, 人情关系也可能处于长期不平衡的状态, 一方根本没有机会偿还“亏欠”, 而另一方仍不断“给予”, 双方的人情关系也会继续下去。因此, 牵涉几代人的人情纠葛时常可见。

“印象整饰”使得人情关系超越了“权利”与“义务”的短期平衡, 人们在意的不是给予与亏欠, 而是是否尽心尽力。“尽心尽力”要求在熟人社会中能够塑造“道德楷模”。那些在人情关系中不计得失、尽力而为的人, 会受到赞扬和特别尊重。“尽心尽力”因此成为一个以道德(而非利益)为核心的激励机制, 在生产力水平落后的条件下, 它无疑有利于人情规范的生成和村庄秩序的维系。

在熟人社会, 正是人情“亏欠”, 使得村民之间产生权力关系, 这些不同层面的“亏欠”交织在一起, 熟人社会才能作为一个亲密群体而延续。由于人情关系中存在的“给予”与“亏欠”, 使双方互相享有支配力;由于人情的“亏欠”无法获得彻底清算, 这种支配力是持久的, 这就是M.福柯(2003)意义上的权力, 熟人社会其实就是一张微观权力关系网维系着熟人社会的秩序生产。

在人情关系的具体场景中, 人们的行为不仅遵从规范, 还涉及处理彼此之间的人情关系及其规范。熟人中社会中, 由于每个人在微观权力关系网中的处境是一样的, 因此, 人情关系个案中应当如何的观念, 才会被所有人认可, 成为普遍接受的观念, 进而成为“地方性共识”(贺雪峰, 2006)。经过长期生活互动, 地方性共识逐渐成为大多数人的无意识行动, 进而成为人情规范。在实践中, 熟人社会中的每个人既是这种人情规范的实践者、承担者, 也是监督者;既是人情关系的主体, 也是人情规范的主体;既受人情关系对方的权力支配, 也受人情规范的支配(人情规范的支配, 实际上是熟人社会的所有人对某个人的支配关系的合成)。熟人社会的人情机制不断地自我执行和规训, 同时也规训他人的机制, 从而将村庄整合成了亲密社群。

通常地, 在熟人社会内部, 人情规训机制使人情关系在良性的轨道上运作。每个人尽力“给予”, 在人情关系中保持道德优势地位和良好形象, 也遵循“情面原则”和“不走极端原则”。同时, 对那些在人情关系中有所失误的人, 人情对方和人情关系网都会对其进行惩罚, 最常见的就是村庄舆论。当有村民不遵循人情规范时, 人情关系的对方会表达不满, 还会动员其他村民以流言飞语的形式进行指责, 这是“发落的日常形式”(朱晓阳, 2003:193)。因此, 经过短时间的舆论惩罚, 一般人都会改正错误, 重新回到人情关系和人情规范的轨道上。

当然, 偶尔也会有人走极端, 舆论惩罚对之无效, 这时, 村民会通过切断人情关系对之进行惩罚, 拒绝在生产生活中与其合作、提供帮助。这种惩罚的严厉之处在于村庄以一种无声的方式将走极端者判处了“社区性死亡”, 因为生活在与他人断绝社会联系的熟人社会中一定会陷入窘境。当然, 这种惩罚的效果不一定是即时的。当极端行为发生时, 村民可能“敢怒不敢言”, 直到合适的惩罚机会出现。在湘南水村, 直到一场水灾来临时, 村民才以拒绝救助的形式惩罚了一个多次走极端伤害本村利益的混混(杨华, 2008a)1。当村庄中出现灾害和不幸时, 村民往往认为是极端行为所致, 进而对越轨者进行惩罚。

1. 杨华, 2008a, 《初论“血缘共同体”与“关系共同体”》(工作论文)。

有时, 一个人的极端行为对熟人社会的利益和名声造成重大损害时, 可能招致熟人社会的最严重反应, 即采取暴力惩罚措施, 诸如驱逐出村、处死和活埋等。在民国时期的皖北李村, 村民李某参与了土匪团伙的活动, 难以忍受的族人在族长的带领下, 以突然袭击的形式将其活活打死(韩敏, 2007:53)。2当然, 走极端者的力量有时会非常强大, 村民个体的人情关系惩罚和熟人社会的惩罚机制都对之无可奈何, 需要熟人社会外部的力量出面干涉。历史上的“生员无赖化”(瞿同祖, 2003;陈宝良, 2005)、“赢利性经纪人”(杜赞奇, 1996)和“土豪劣绅”等都属于这种情况。

2.笔者在各地调研时几乎都听到了类似的传说, 连社会关联度很低的湖北荆门农村也不例外。

总之, 人情机制维系了熟人社会的秩序生产, 使得熟人社会成为一张微观权力关系网, 其中的每个个体都能承载人情规范。个人既是人情机制规训的对象, 也是享有权力的主体和人情关系运作的监督者。在人情机制的规训下, 人们受微观权力和人情规范的支配, 被整合进利益和责任连带机制之中, 熟人社会也因此被整合成对内纷争较少、对外团结一致的亲密社群。

三、熟人社会中的人情与礼俗费孝通(1998:49-51)认为,

乡土社会秩序的维持, 有很多方面和现代社会秩序的维持是不相同的。可是所不同的并不是说乡土社会是“无法无天”, 或者说“无需规律”。

我们可以说这是个“无法”的社会, 假如我们把法律限于以国家权力所维持的规则, 但是“无法”并不影响这社会的秩序, 因为乡土社会是“礼治”的社会。

礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的。而礼却不需要这有形的权力机构来维持。维持礼这种规范的是传统。

礼并不是靠一个外在的权力来推行的, 而是从教化中养成了个人的敬畏之感, 使人服膺;人服礼是主动的。

可见, 法治秩序下人们遵循的是法律, 礼治秩序下人们遵循的是礼俗, 费孝通比较了两者维持力量之不同, 但他并未解说两者的基础和内涵。笔者认为, 熟人社会秩序机制的核心要素是人情, 人们的行动逻辑围绕人情展开。这似乎表明, 礼俗与人情之间有着某种联系, 我们可以从人情去思考礼俗的基础和内涵。

“人情”原本的含义是人天然自发的感情和性情, 也就是现代心理学上所讲的本能情绪和情感。《礼记·礼运》云, “何谓人情?喜, 怒, 哀, 惧, 爱, 恶, 欲, 七者弗学而能”。这种感情必定是随心所欲而没有节制的, 因此, 在社会进化到一定程度时, 就必须建立社会义理和呼应社会需求的目标对人情进行规范, 使其从自然性向社会性转化。在中国传统社会中, 这种转化的标志就是礼制的出现, 礼制建立在对人情的规范、吸收的基础之上。1礼对情之规范的关键在于, 让人们的感情在生活中“从心所欲不逾矩”, 这就是所谓的“克己复礼”, 也就是要求人们遵从礼制的训导, 克制自己的欲望, 不让感情随意发泄。

1. 《礼记·礼运》云:“孔子曰:‘夫礼, 先王以承天之道, 以治人之情, 故失之者死, 得之者生。’故礼之于人也, 犹酒之有蘖也, 君子以厚, 小人以薄。故圣王修义之柄, 礼之序, 以治人情。故人情者, 圣王之田也, 修礼以耕之, 陈义以种之, 讲学以耨之, 本仁以聚之, 播乐以安之。”这个比喻非常形象地揭示了情与礼之间的关系, 人情是田, 圣王修礼就是为了耕田, 可见礼是用来规范人情的。

儒家在社会秩序建构中, 以“礼”连接天人关系, 其目的是通过礼对社会生活的规范达致“天人合一”的境界。2在儒家的世界观中, 天地万物运行的规律被称为“理”, 它是自然规律, 人不能改变, 只能服从;而“情”原本是个人化的, 是随意多变的。在连接天人关系过程中, “圣王承天道而制礼”就是以天的名义来规范人情, 从而让人情顺从天意。但规范并不在于消灭, 后世儒家所谓的“存天理、灭人欲”, 也只是说要消灭不符合天理的人欲。在儒家看来, 只要人情能够顺应天意, 情感表达达到中和境界, 天地万物就运行不悖、秩序井然了。

2. 《礼记·礼运》云:“故礼仪也者, 人之大端也, 所以讲信修睦, 而固人之肌肤之会, 筋骸之束也;所以养生、送死、事鬼神之大端也;所以达天道、顺人情之大窦也。”

礼对情的规范, 体现了儒家对中国传统社会秩序的思考与建构, 在功能上迎合了当时社会的需要。在中国前现代社会形态中, 血缘联系几乎是人们形成稳定组合、建立牢固联系共同体的唯一可靠途径, 因此, 儒家极为重视家庭伦理。礼制对家庭关系的建构, 实际上是对人们家庭关系中自然感情的礼俗制度化。儒家之所以如此, 其目的在于维护一个坚固的群聚共同体。不过, 这种人情的礼俗化, 并非对所有关系中的情感一视同仁, 而是重父子之爱和兄弟之爱, 轻夫妇之爱。儒家伦理讲“父慈子孝、兄友弟恭、君臣有义、朋友有信”, 却不曾讲“夫妻有爱”, 在费孝通(1998:146)看来, 其原因在于“婚姻的主要意义是在确立向孩子的抚育的责任”。

儒家之所以如此, 还因为其着力维护的是家族和宗族而非家庭, 因为只有家族和宗族才能有效应对农耕社会的大部分自然风险和社会风险。家庭和家族的延续、维护及家庭间的和谐融洽无疑非常重要, 但它们并非自然情感所能维系的。因此, 儒家礼俗就通过加强父子、兄弟之间的感情来维系家族共同体, 将父子、兄弟之间的血缘关系符号化, 劝导人们孝亲敬祖, 建构祖先崇拜, 逐渐将家族发展成了宗族共同体。正如杨华(2008b)所说, 如果没有宗族共同体, 在原子化小农的基础上建构村庄共同体, 其成本之大是熟人社会所无法承受的。

儒家通过礼俗建构社会秩序的另一个问题是, 在大量相互间没有血缘和地缘关系的小型社会(宗族)的基础上, 如何构建一个统一的大型社会(国/天下)。儒家强调小型社会(宗族)认同的方式提供了想像和建构大型社会(国/天下)的通道, 一是要求人们将心比心, 推己及人, “老吾老以及人之老, 幼吾幼以及人之幼”, “己欲立而立人, 己欲达而达人, 己所不欲勿施于人”, 使家庭情感普遍化;二是借助家庭关系来想像各种政治关系, 用父子类比君臣, 用兄弟类比同僚, 用婚姻来建构与少数民族的关系(苏力, 2007)。因此, 礼也就在人情的基础上打通了家国关系, 家族内的结构形态、关系模式和行为准则就被填充到家族之外的社会组织中, 由此导致了家国同构、家国一体。1

1.尽管如此, 家国一体的建构事实上只在精英阶层(士绅)的观念中完成了, 广大民众并没有生活在家国一体的结构中, 而是生活在熟人社会的地方性约束中, 因为他们的生活高度依赖熟人社会, 而与庞大的帝国几乎毫无关系。

在经历人情礼俗化过程之后, 熟人社会中的人情与礼俗浑然一体, 人情成了礼俗的基本内涵。礼俗社会因此就是人情社会, 人情也因此构成了乡土熟人社会的基本思维方式。当然, 儒家的人情礼俗化过程之所以能够成功并成为熟人社会的思维方式, 也是其社会性质决定了人们对此有着功能性需要。

四、人情取向的乡土逻辑在人情礼俗化的熟人社会中, 人们的行为围绕着人情关系展开, 行动准则是人情规范, 笔者将这种人情取向的行动规律称为“乡土逻辑”。在费孝通(1998)看来, “矩”是“习”出来的“礼俗”。在笔者看来, 这个“矩”是“礼俗”, 也就是熟人社会中的“人情世故”, 是人情取向的乡土逻辑。在熟人社会中, 人们用一辈子去熟习的就是这种乡土逻辑。

当人们在儒家建构的社会秩序理论的支配下, 用礼俗化的“人情”来思考不同类型的社会关系时, 不同关系展现的“情分”、“情义”是不同的, 因此, 实然的“情谊”也应该有所不同。2个人与家人之间的情分是“只有今生, 没有来世”, 因此必须讲“亲情”, 且“有情有义”;3个人与熟人之间的情分是“大家乡里乡亲的, 低头不见抬头见”, 所以必须讲“人情”, 讲“面子”;个人与陌生人之间没有情分或仅有“见面之情”、“一面之缘”, 那就可以什么都不讲。

2.正如梁漱溟(1987:79)所说, “吾人亲切相关之情, 发乎天伦骨肉, 以至于一切相与之人, 随其相与之深浅久暂, 而莫不自然有其情分。因情而有义。父义当慈, 子义当孝, 兄之义友, 弟之义恭。夫妇、朋友、乃至一切相与之人, 莫不自然互有应尽之义”。

3.本论文所谈论的乡土逻辑主要涉及熟人之间的行动规律, 对家人之间的行动规律不展开论述。

笔者认为, “人情取向的乡土逻辑”至少包括四个方面的原则。

情面原则 熟人社会中, 人们极少流动, 互相之间极为熟悉, 熟人之间从熟悉陶冶出亲密, 从而有了“情分”。情面原则是从熟悉和亲密生发出来的一种处事原则, 是熟人社会人际关系的基本原则。它要求人们待人接物、处理关系时, 顾及人情和面子、不偏不倚、合乎情理、讲究忍让。熟人之间的关系笼罩在人情和面子之下, 其中的“权利”和“义务”也是需要平衡的。这种平衡与法理社会中的权利、义务的平衡有所不同, 它在长期的互动中追求互惠平衡, 而在每一次互动中讲究互让, 而非具体的平衡。情面原则就在这种长时段下有效发挥作用, 这决定了人们并非单方面讲人情、一味忍让。在乡村社会中不讲人情, 斤斤计较, 会被村民看不起;但如果一味忍气吞声, 任何时候受了“亏欠”也不声张, 同样会被村民看不起。村庄生活要求人们日常互让、长期互惠, 这也是情面原则的应有含义。

不走极端原则 寺田浩明(1998)在考察中国清代村庄的土地纠纷时认为, 纠纷解决在互让伦理的支配之下, 其原因在于传统社会缺乏制度化机制来确定人们的利益归属。这种认识很有启发意义, 但在更深层次上, 由于村庄生活有着高度合作的需求, 谁也离不开谁, 而又缺乏明确的制度化配备(如产权制度)来明确规范人们之间的关系, 因此大家需要讲人情, 讲互让, 顾面子(陈柏峰, 2009), 而不能把事情做绝。否则, 一旦村庄合作和共同关系难以为继, 就会威胁到人们的根本生存。这样, 情面原则就在村庄生活中衍生出了“不走极端原则”, 这不仅仅是要讲人情, 还要在当情与理发生冲突时, 不能“认死理”, 而要“通情达理”。否则, 再怎么占理也是“不近人情”。

在熟人社会中成长起来的人, 大多符合儒家理想且懂得人情, 他通情达理、情在理先、以情限理、随和克制、不认死理、不走极端。林语堂(2000:100)曾说, “对西方人来讲, 一个观点只要逻辑上讲通了, 往往就能认可。对中国人来讲, 一个观点在逻辑上正确还远远不够, 它同时必须合乎人情。实际上, 合乎人情, 即‘近情’比合乎逻辑更重要”。这里的“逻辑”就是“理”。熟人社会中人们非常重视“理”, 不过, “理”还是要受到“情”的限制。由于纠纷(尤其是家庭纠纷)往往是在长期共同生活中产生, 是非曲直无法清晰界定, 因此, 当事件提交给村落长老评理时, 最后往往变成了“评情”。国家司法断案也是从具体的、情境性的和个别性的人情来考虑, 所谓准情酌理、合情合理、入情入理、通情达理、酌情处理等, 都是情在理先。

在传统时代, 乡村秩序主要由地方精英阶层支配, 是村庄熟人社会秩序的自然延伸。不同村庄村民之间的熟悉程度是有限的, 他们发生的各种联系必定会产生矛盾, 这些矛盾的解决要遵循情面原则和不走极端原则。不过, 诸多原则并不是直接在不同村的不太熟悉的村民间适用, 而是在地方精英之间或地方精英与村民之间适用。当不同村庄的村民产生矛盾和冲突, 地方精英作为各自村民的利益代言人出面协商时, 他们之间受情面原则的支配;当精英为同村村民当调解人时, 最后必定以“看在我的面子上”结束调解, 这样, 情面原则实际上是在地方精英与村民之间适用。

歧视原则 在熟人社会中, 人们区别对待两种不同的社会关系及其与熟人和与陌生人之间的关系。对待熟人, 村民必须按照情面原则行事, 就连交易也被认为是“无情”的事情, 因此必须在街集上完成(费孝通, 1998)。反之, 人们认为对待陌生人, 歧视是合理的, 使用暴力或暴力威胁作为交涉手段也是合理的;漠视陌生人的利益, 偏袒熟人和本地人同样是合理的(陈柏峰, 2006)。这种“无情”不仅对“明显陌生人”适用, 对熟人社会之内具有特殊出身、口音或经验的“潜在陌生人”也适用。这种“无情”其实也是情面原则的另一面, 即面对陌生人时是“歧视原则”, 它也是从情面原则衍生而来的。

尽管儒家提倡“老吾老以及人之老, 幼吾幼以及人之幼”, “不独亲其亲, 不独子其子”, “四海之内皆兄弟”, 但乡村村民似乎没有接受这些, 而是在歧视原则的支配下无情地对待陌生人, 这是由熟人社会的伦理共同性和生活互助性所决定的。具有地缘性和血缘性双重特征的熟人社会, 通过家规族法、村规民约等“硬规范”和儒家伦理、村庄舆论等“软规范”将人们紧密连接起来。外来者面对的不是单独的个人, 而是庞大的村民群体, 是享有共同生活经验和伦理规范的熟人共同体, 其内部成员具有程度不同的亲缘关系、利益关系和互助实践。

乡情原则 人情关系中的微观权力不但存在于熟人社会的日常生活领域, 还会随着人际交往发生转移, 最典型的是外出的精英仍然受人情机制规训。传统社会的士绅和各种“地方精英”享有对地方社会的支配(Beattie, 1979;Schoppa, 1982;周荣德, 2000), 其前提是, 他们仍然要受人情关系和人情规范的支配。倘若他们要跳出熟人社会的人情规训机制, 不尽力帮助村民, 不努力维护村庄公共利益, 村民就不会尊重他。事实上, 他们关心村庄越多, 其在村庄的地位也越高, 名声也越好, 村民也越感恩戴德(罗兴佐, 2002;吕德文1, 2006)。那些游离于人情机制的外出精英, 只能放弃在熟人社会出人头地的机会。

1.吕德文.2006.村庄政治中的庄外的庄里人.参见http://www.snzg.cn/article/2006/1114/article_2000.html。

这样, 熟人社会的人情关系扩大到了人与乡土的关系, 即“乡情”, 无论人们置身何方, 心之所系, 情之所钟, 总在一“乡”字。士绅乃至所有的离乡者与乡村保持相当密切的关系, 他们可以应试、入仕、经商, 但并不脱离土地, “耕读传家”成为他们追求的理想。他们迷恋乡土, 在精神和价值观层面, 以显达乡土、叶落归根为人生归属和感情寄托, 希望有朝一日衣锦还乡。这种“落叶归根”的乡情是人情的延伸, 以故土为精神归属的乡土习性, 就是“乡情原则”。从某种程度而言, 乡情原则维系着乡土中国的平衡, 实现了城乡社会的有机循环。

五、结语本文从儒家对传统中国社会秩序的建构出发, 以“人情”为中心, 从感情、关系、规范和机制等层面着眼, 分析了熟人社会的理论意涵。其中, 有关亲密社群秩序生产的分析和乡土逻辑的观点, 受到了杜赞奇的启发。杜赞奇(1996)在研究19世纪上半叶华北农村国家权力与乡村秩序时, 突破了传统的“士绅模式”(费正清, 2001;张仲礼, 1991;萧公权, 1960;何炳棣, 1962), 创造了“权力的文化网络”2这一新概念来解释中国乡村秩序机制, 并用“经纪模式”分析了国家对乡村社会的控制方式。

2.权力的文化网络包括不断交错影响作用的等级组织和非正式关联网, “文化”就是扎根于这些组织中为组织成员所认同的象征和规范, 这些象征和规范赋予文化网络一种受人尊敬的权威, 它反过来又激发人们的社会责任感、荣誉感, 从而促使人们在文化网络中追求领导地位。

杜赞奇之所以能够推进村庄秩序机制的认识, 其重要原因之一可能在于, 他研究的问题与乡村日常秩序的关联度更高, 经验材料的来源也更生活化。之前的“士绅模式”对乡村秩序机制的研究, 经验材料往往来自正统史料的记载, 其中的县志、士绅史料笔记属微观材料。但即便在这些微观材料中, 大多也是记载了乡村生活中的重大事务, 那些日常性的细微事务往往被忽略。因此, 乡村生活中的重大事务就容易被当作乡村生活的全部来研究, 使得士绅的结构性作用容易成为乡村秩序机制的全部。1

1.杜赞奇的经验研究材料主要来自日本“满铁”《中国惯行调查报告》, 其中大部分材料是采访农民的记录, 还有一些是民间碑刻、契约和村庄向县衙门呈递的禀状的原始记录。此外, 杜赞奇还参考了一些人类学家在华北村庄所做的民族志研究材料。这些材料中所记载的事务是更为日常化的乡村生活。实际上, 士绅和地方精英在总人口中的比例并不高, 因此, 虽然乡村生活中的重大事务可能与他们相关, 但大多数日常事务与他们的相关度并不高, 这决定了士绅模式在解释乡村日常生活时具有局限性。

一旦将目光投向更为日常化的乡村生活, 我们发现杜赞奇的“权力的文化网络”具有较强解释力的同时, 也发现其不足之处。杜赞奇对乡村秩序的关注主要着眼于乡村精英与普通民众之间的权力关系。事实上, 普通村民之间普遍存在因人情而衍生的微观权力关系, 它们共同维系着村庄社会秩序, 构成了一个立体性的整体, 乡土逻辑和秩序机制的分析是展现这种立体性的努力。杜赞奇从20世纪上半叶的乡村秩序中提炼的概念和分析框架难以解释20世纪下半叶以来的乡村秩序。因此, 若要分析中国乡村从传统到现代的历史进程, 就需要新的概念和分析框架。人情机制及相关的微观权力关系分析则可以为解释乡村秩序的变迁提供较为明确的可操作标准, “乡土逻辑”能揭示人们行为规律的变迁和村庄道德秩序的瓦解。笔者期望, 新概念和解释框架能更富立体感地解说村庄社会秩序, 且在一段时间内能解说村庄社会的秩序变迁。

在社会学的经典理论中, 学者大多强调传统—现代、城市—乡村等的二元对立, 如熟人社会与陌生人社会、礼俗社会与法理社会等。在这一框架下, 城市人老于世故、精打细算、冷漠无情、麻木不仁, 而乡下人则淳朴厚道、不善欺诈。但伴随着现代化进程, 乡村社会的一切正在被重塑, 两者在心理上不断的趋同趋势, 使得经典的二元分析框架捉襟见肘。

我们看到, 当前中国乡村并未真正走向法治秩序, 熟人社会也未变成陌生人社会, 那么, 当前乡村社会形态和秩序机制又是怎样的呢?显然, 这需要我们以传统社会形态和秩序机制作为参照, 在社会变迁过程中, 重新认识传统乡村的社会形态和秩序机制, 对熟人社会之理论意涵作深入挖掘, 其价值和意义或许正在于此。

Beattie. 1979. Land and Lineage in China[M]. Cambridge: Harvard University Press.

|

张仲礼. 1991. 中国绅士[M]. 李荣昌, 译. 上海: 上海社会科学院出版社. Chang Chung-li. 1991. The Chinese Gentry. Translated by Li Rongchang. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press. |

陈柏峰. 2009. 村庄生活中的面子及其三层结构[J]. 广东社会科学(1). Chen Baifeng. 2009. Face and Its Three-Tier Structure in Village Life[J]. Guangdong Social Sciences(1). |

陈柏峰. 2006. 村落纠纷中的"外人"[J]. 社会(4). Chen Baifeng. 2006. The Outsiders in Village Disputes[J]. Society(4). |

陈宝良. 2005. 明代儒学生员与地方社会[M]. 北京: 中国社会科学出版社. Chen Baoliang. 2005. Confucian Scholar and Local Community in Ming Dynasty[M]. Beijing: China Social Sciences Press. |

瞿同祖. 2003. 清代地方政府[M]. 范忠信、晏锋, 译. 北京: 法律出版社. Ch'u T'ung-tsu. 2003. Local Government in China Under the Ch'ing. Translated by Fan Zhongxin and Yan Feng. Beijing: Law Press. |

董磊明, 陈磊明, 聂良波. 2008. 结构混乱与迎法下乡[J]. 中国社会科学(5). Dong Leiming, Chen Baifeng, Nie Liangbo. 2008. Structural Disorder and Receiving Law into Countryside[J]. Social Sciences in China(5). |

杜赞奇. 1996. 文化、权力与国家[M]. 王福明, 译. 南京: 江苏人民出版社. Prasenjit, Duara. 1996. Culture, Power, and the State. Translated by Wang Fuming. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

费孝通. 1998. 乡土中国生育制度[M]. 北京: 北京大学出版社. Fei Xiaotong. 1998. Earth-Bound China Reproductive System[M]. Beijing: Peking University Press. |

费正清. 2001. 美国与中国[M]. 张理京, 译. 北京: 世界知识出版社. Fairbank. 2001. The United States and China. Translated by Zhang Lijing. Beijing: World Knowledge Publishing House. |

福柯. 2003. 规训与惩罚[M]. 刘北成、杨远婴, 译. 北京: 三联书店. Foucault. 2003. Discipline and Punish. Translated by Liu Beicheng and Yang Yuanyin. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

戈夫曼. 2008. 日常生活中的自我呈现[M]. 冯钢, 译. 北京大学出版社. Goffman. 2008. The Self-Presentation in Daily Life. Translated by Feng Gang. Beijing: Peking University Press. |

韩敏. 2007. 回应革命与改革[M]. 陆益龙、徐新玉, 译. 南京: 江苏人民出版社. Han Min. 2007. A Respond to Revolution and Reform. Translated by Lu Yilong and Xu Xinyu. Nanjing: Jiangsu People's Publishing House. |

贺雪峰. 2003a. 新乡土中国[M]. 桂林: 广西师范大学出版社. He Xuefeng. 2003a. New Rural China[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press. |

贺雪峰. 2003b. 乡村治理的社会基础[M]. 北京: 中国社会科学出版社. He Xuefeng. 2003b. The Social Basis of Rural Governance[M]. Beijing: China Social Sciences Press. |

贺雪峰. 2004. 熟人社会的行动逻辑[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版)(1). He Xuefeng. 2004. The Action Logic of Acquaintance Community[J]. Journal of Huazhong Normal University (Humanities and Social Sciences)(1). |

贺雪峰. 2008. 农村的半熟人社会化与公共生活的重建[G]//中国乡村研究(第六辑). 福州: 福建教育出版社. He Xuefeng. 2008. "Semi-Acquaintance Community and Reconstruction of Public Life in Rural China. "In Chinese Rural Studies (6). Fuzhou: Fujian Education Press. |

贺雪峰. 2006. 乡村治理区域差异的研究视角与进路[J]. 社会科学辑刊(1). He Xuefeng. 2006. The Perspective and Approach of Regional Differences in Rural Governance[J]. Social Science Journals(1). |

贺雪峰. 2009. 村治的逻辑[M]. 北京: 中国社会科学出版社. He Xuefeng. 2009. The Logic of Rural Governance[M]. Beijing: China Social Sciences Press. |

寺田浩明. 1998. 权利与冤抑[G]//明清时期的民事审判与民间契约. 北京: 法律出版社. Hiroaki, Terada. 1998. "Right and Injustice Suppression". In Civil Trials and Civil Contract in Ming and Qing Dynasties. Beijing: Law Press. |

Ho Ping-ti. 1962. The Ladder of Success in Imprinal China:Aspects of Social Mobility, 1368-1911[M]. New York: Columbia Univeristy Press.

|

黄光国. 2006. 中国人的人情关系[G]//中国人: 观念与行为. 文崇一、萧新煌, 主编. 南京: 江苏教育出版社. Huang Kuang-kuo. 2006. "Chinese Renqing Relations. " In Chinese: Concepts and Behavior. Edited by Wen Tsung-yi and Michael Hsiao. Nanjing: Jiangsu Education Press. |

Hsiao Kung-ch'üan. 1960. Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century[M]. Seattle: University of Washington Press.

|

梁漱溟. 1987. 中国文化要义[M]. 上海: 学林出版社. Liang Shuming. 1987. Highlights of Chinese Culture[M]. Shanghai: Academia Press. |

林语堂. 2000. 中国人[M]. 上海: 学林出版社. Lin Yutang. 2000. Chinese[M]. Shanghai: Academia Press. |

桑本谦. 2005. 私人之间的监控与惩罚[M]. 济南: 山东人民出版社. Sang Benqian. 2005. Monitoring and Punishment in Private[M]. Ji'nan: Shandong People's Publishing House. |

Schoppa. 1982. Chinese Elites and Political Change[M]. Cambridge: Harvard University Press.

|

苏力. 1996. 法治及其本土资源[M]. 北京: 中国政法大学出版社. Su Li. 1996. Rule of Law and Its Local Resources[M]. Beijing: China Political Science and Law Press. |

苏力. 2000. 送法下乡[M]. 北京: 中国政法大学出版社. Su Li. 2000. Sending Law to the Countryside[M]. Beijing: China Political Science and Law Press. |

苏力. 2007. 费孝通、儒家文化和文化自觉[J]. 开放时代(4). Su Li. 2007. Fei Xiaotong, Confucian Culture, and Cultural Consciousness[J]. Open Times(4). |

吴重庆. 2005. 乡土儒学资源的再生[J]. 天涯(4). Wu Chongqing. 2005. Regeneration of the Rural Confucianism[J]. Frontiers(4). |

阎云翔. 2000. 礼物的流动[M]. 李放春、刘瑜, 译. 上海: 上海人民出版社. Yan Yunxiang. 2000. The Flow of Gifts. Translated by Li Fangchun and Liu Yu. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

张思. 2005. 近代华北村落共同体的变迁[M]. 北京: 商务印书馆. Zhang Si. 2005. Changes of Village Community in Modern North China[M]. Beijing: The Commercial Press. |

朱晓阳. 2003. 罪过与惩罚[M]. 天津: 天津古籍出版社. Zhu Xiaoyang. 2003. Sin and Punishment[M]. Tianjin: Tianjin Ancient Books Publishing House. |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31