1959-1961年,中国出现人口异常波动,学者们对此做了很多讨论和研究(Coale, 1981;Aird, 1982;Ashton et al., 1984;曹树基,2005)。本文旨在通过对一个地区性个案的深度描述性研究,探讨“大跃进”时期的粮食流转体系,弥补迄今为止这一领域相关研究的不足。

现阶段国内外相关研究主要集中对饥荒动因的研究。为了讨论的方便,本文把饥荒原因简单分为具体动因和社会体制动因。就当前的研究来看,有关具体动因主要包括生产不足(Lin,1990;转周飞舟,2003)、救荒能力的不足(周飞舟,2003)和公共食堂过度消费(赵发生,1988;转周飞舟,2003;Chang & Wen,1997)。社会体制动因包括饥荒的政治经济学与地方干部效忠度(Yang & Su,1998;Kung & Lin, 2003;Kung & Chen,2011)、粮食高征购率与“城市偏向”(Lin,1990;Lin & Yang, 2000; Walker, 1984, 转周飞舟,2003; Bernstein, 1984;Kung & Lin, 2003;范子英、孟令杰, 2006, 2007)。

1959-1961年饥荒的核心问题是粮食问题,即全国性粮食供应紧张。关于饥荒原因,现有研究较为普遍的共识是以“城市偏向”(urban bias)为特征的粮食高征购,即农村粮食的大量征购外调是造成这场饥荒的重要原因,伯恩斯坦(Bernstein)、林毅夫(Justin Lin)等文章对此都有详细阐述。这些研究无疑让我们对1959-1961年饥荒的原因有了一个大致了解,但值得注意的是,这些研究却没有为我们更深入理解这场饥荒提供更多的细节。其中一个最核心的问题就是“高征购是如何形成的?”这也是上述研究都没有很好解答的问题。林毅夫等提出的“城市偏重”观点认为,以城镇人口为偏向的粮食分配体制是造成高征购的原因,国家为支援工业建设从农村汲取了过多的粮食从而造成农村的粮荒,实际上假设了国家与农民、城市与农村的二元对立。“城市偏重”观点触及了高征购的核心,即粮食分配体制,但仍有两点不足,一是忽略了粮食的再次分配,即国家返销;二是把国家和城市看成是一个单一的整体而忽视内部的权利划分格局。笔者认为,粮食问题必须纳入到当时国家整体粮食管理体制中加以考量,粮食的高征购只有置于整个粮食运转体系中才能得到比较充分的认识。

因此,问题可以简单表述为:何种粮食管理制度导致了粮食的高征购?

二、研究方法关于“大饥荒”动因研究大多数是经济学的定量研究,其缺陷在于数据的可靠性1和单个解释机制缺乏充分的经验材料支持。相关的定性研究则偏重于理论推导,缺乏充分历史材料的支持。国内近年来的相关研究,大多流于政府档案的文本分析,缺乏“民间”的声音。此外,不少个人回忆录式的文章固然具有一定的参考价值,但严格的说,缺乏学术价值。本文旨在将“官方话本”与“民间话本”结合起来,采用历史文献与口述史相结合的研究方法,在历史中综合探讨各种因素的真实存在与影响,从而尽量再现“大饥荒”时期的真实历史图景。

1.笔者将在后文论述1958-1961年间粮食产量数据的可靠性问题。

本文所用的历史文献主要是从中央到公社一级的政府历史档案资料,试图从中探索当时政策传导中的一致与变化。笔者在2009年暑假和2010年寒假期间在贵州省北洁2地区档案馆查阅拍摄了政府历史档案资料,主要包括地区粮食局、地区统计局、地区行署和地委1958-1961年的公开档案。此外,笔者还于2010年寒假期间到北洁县档案局、地区统计局调阅了相关档案资料。

2.本文所有地级以下地名、人名均为化名。

口述史访谈采取重点就近访谈的方法,即根据历史档案中提到的重要地点、相同情况,采取就近取材的办法选取10个访谈点,选取地点全部位于北洁地区北洁县境内的城关、海子街、草提、鸭池和杨家湾5个公社,在选定地点后根据所需掌握的主要信息进行实地的半结构式访谈。访谈对象包括普通群众、食堂炊事人员、食堂会计、小队会计、大队支书、粮管所人员和地区粮食局业务干部等17人次。

本文以一个地区为主要研究单位,是因为档案资料的限制,同时,以地区一级作为个案研究具有更好的可行性和代表性。一是因为在当时的六级行政体制1中地区一级处于中间位置,地区历史档案中既包括从上至下的中央、省、地、县一级的政策命令传达文件,也包含从下至上的公社、县委、地委的请示、报告,有利于我们研究整个行政体制的政策传导过程;二是当时的地区是在省之下的一个完整、统一的行政区域,对上它是粮食任务的分配单位(包括粮食的征购、销售和外调),对下它保持区内政策的统一性;三是因为一个地区具有综合性的特点2。

1.即“中央、省、地、县、公社、管理区”。

2.当然,由于北洁地区长期属于缺粮地区,这一案例研究的代表性还有待进一步研究的检验。

三、粮食的生产与分配如前所述,粮食问题必须纳入国家的粮食管理制度中来讨论。我们首先将探讨“大跃进”时期中央与地方的粮食管理权力格局。在此基础上,将依次探讨粮食流转的各个环节,尤其是粮食的生产和分配这两个最为主要的环节。

(一) 粮食管理体制从1953年实行粮食统购统销政策到1958年3月,粮食一直都是由中央统一管理(赵发生,1988:124)。1958年4月,国务院全体会议第七十五次会议通过了《国务院关于改进粮食管理体制的几项规定》,旨在保持中央统一调度的基础上,“加大地方的权限和责任,进一步发挥地方的自主性和积极性”。该文件的核心内容包括:1958年后五年内,中央对省、市、自治区粮食购销实行差额管理,以1957年购销时绩差额为基础,各地每年度购销差额由中央确定,地方包干,地方可适当调整,但需报中央备案;地方完成中央规定差额后多余的粮食都归地方管理和机动使用,地方上一般的饥荒由地方自行设法解决,较大的饥荒中央可以酌情调整差额3。贯彻这一政策的一个前提是粮食的丰收,即1958年以后的五年内粮食总产不低于1957年。由于粮食连续几年的减产或低产,这一政策显然无法贯彻。事实上,1960年8月,中共中央转发粮食部党组《关于1960年到1961年度社会粮食需要和国家粮食收支调拨计划的安排意见》,就“差额包干”政策进行了调整,主要内容是:中央统一调度全国库存粮;地方在不影响上交任务的情况下,可适当调整征购量和销售量。1962年8月,为了解决国家库存空虚的问题,中共中央作出《关于粮食工作的决定》,从1962年度开始改变分级包干的办法,加强对粮食管理的集中统一,统一安排全国粮食的征购、销售、调拨和库存(赵发生,1988:125-126)。

3.参看:粮、棉、油统购统销政策、法令文件选编.北京:中国人民大学出版社贸易经济系资料室,1979年,第84-86页。

从相关政策变化的角度看。这个时期确实存在一个粮食放权的过程。但值得注意的是,与放权同步的还有地方责任的加重(在救灾方面),更重要的是中央一直掌握着粮食管理体制的主导权,地方权限十分有限。由于粮食连年减产或低产,地方权力实际上并没有得到扩大,反过来却加重了赈灾负担,形成一种权职“失衡”。当然,这还仅限于中央政策层面的分析。具体到地方上,粮食管理体制又是如何规定和实际运转的呢?

实地调查与政策规定有一定的出入。北洁地区粮食局业务副科长在访谈中反复强调的一句话“大权在中央,小权在省,地区以下照章办事”可以概括北洁地区自统购统销以来粮食管理体制中中央和地方之间大致的权力关系。这种关系体现为粮食的“四统一”,即“统一征购、统一销售、统一调拨,统一库存”。这是中央自从1953年实行粮食统购统销政策以来一贯的方针,并没有因为“大跃进”而改变1。

2.参看:2010年3月7日WDC(人名,下同)访谈记录。

从粮食体制实施的具体情况来看,中央对各省、市、自治区实行粮食差额包干制度。在贵州省,1958年后的购销量的确定如下:以1957年征购实绩22亿斤,销售15亿斤,差额7亿斤作为基数,对增产部分进行适当增购(增产增购比例40%),1958-1959年起每年增产增购23亿斤,连同基数共征购45亿斤,销售额为30亿斤。各专、州每年上交省差额16亿斤,由省掌握,除上交中央6亿斤差额外,其余用来补足贵阳市对粮食增长的需求和必要的储备,其余15.4亿斤由各专、州自行处理。专、州和县分层掌握使用由各专州根据各县情况确定。但是,鉴于贵州省农民家底薄,暂定以省计划增产数48亿斤,以此为基础增购19亿(增产的40%),连同基数共征购41亿斤。各专州上交省14亿斤,包括中央6亿斤,省8亿斤1。在地区一级,北洁地委安排如下2:北洁地区五年包干征购任务为74 000万斤贸易粮,上交省差额20 700万斤。根据1957年购销实绩差额26 884-18 693=8 191(万斤)为基数,从1958年起,每年增产增购47 116万斤,各县连同基数共征购74 000万斤,上交专区差额36 460万斤(包括上交省20 700万斤)后自行支配剩余37 540万斤。此任务在第二个五年计划期间基本不变。由此可见,虽然地方政府在具体购销数量上有所调整,但差额包干制度是一贯的。

1.参看:贵州省委《关于改进粮食管理体制和征购任务分配的意见(草案)》,1958年8月3日。这个草案是根据《国务院关于改进粮食管理体制的几项规定(草稿)》的规定制定的。

2.参看:北洁地区行署《关于贯彻执行省委“关于改进粮食管理体制和征购任务分配的意见(草案)”的补充意见及农业税调整常产的意见》,1958年7月7日。

上面的表述似乎与“大权在中央,小权在省,地区以下照章办事”相矛盾,但实际上是一致的。这首先是因为省一级不能私自决定购销差额,省委最后决定的征购量和销售量要报中央备案,地委的决定要报省委备案;更为重要的是,不管征购多少,入仓后就全部属于国家粮食,实际上是由中央直接管理,因为省委的销售指标最终由中央控制,地区的销售指标省委控制,县一级的销售指标又由地区控制。根据地区粮食局业务副科长的访谈记录,尽管在实际征购中各级政府都掌握一定的机动数,但必须上报备案,不能随意动用。北洁地区粮食局长也只有一次性100斤以内粮食的动用权限,修文县长曾经因为私自留用50万斤粮食被通报批评3。

3.参看:2010年3月7日WDC访谈记录。

此外,还有一个有关粮食体制下放的问题。根据北洁地区行署1959年2月6日《关于改进农村人民公社粮食管理体制的意见(草案)》,各县按照“统一领导,分级管理”的方针和“两放、三统、一包”的方法实行农村粮食管理体制下放。只为一地一社服务的国家基层粮食机构(粮管所、仓库、门市部、粮油购销站、粮食加工厂)归公社统一领导管理,服务范围大的不下放,具体由县委决定。公社社务委员会设置粮食部,生产管理区或生产大队设立粮管站,负责所辖地区公社食堂所需粮油供给和辖区内非农业人口、行业和事业单位供给。就字面来说,粮食权力的下放是无疑的,但根据笔者对地区粮食局业务副科长的访谈,这次权力下放实际上没有实行,原因是“执行不通,那个一下放就乱”(指粮食权力下放)1。

1.参看:2010年3月7日WDC访谈记录。

从上面的分析我们可以得出这样的结论:“大跃进”期间的粮食管理体制最大的特点是国家严格主导的“差额包干”制度。在实际的运作中,地方政府政策层面的粮食权力一方面因为粮食的减产被严重削减,另一方面中央的严格控制也限制了地方权力的扩张。这是我们理解“大跃进”时期粮食流转体系的一个关键背景。

(二) 生产整个粮食流转体系的本源在粮食生产。要探讨1959-1961年的饥荒,我们首先需要弄清楚1958-1960年的粮食产量。由于在实地调查中笔者发现北洁地区1958-1960年的粮食总产几经调整,因此有必要在叙述粮食流转各个环节之前对这一点做较为细致的论述。

1. 五个不同版本的对比说明关于1958-1960年粮食产量的数据有六、七个不同版本。为了讨论方便,笔者根据大致时间顺序从有关统计资料中选取五个版本2做对比说明,如表 1所示:

2.版本3、4中直接注明是贸易粮(即加工后的成品粮,也称商品粮),版本5粮食志注明为原粮,版本1为各县统计上报数,应为原粮;版本2为第一次调整数,与3、4有连贯关系,应为贸易粮。贸易粮和原粮之间有一个折合比率,即贸易粮折合原粮后的数量比贸易粮要大,由于贸易粮和原粮不同年份折合比率不一,这里很难统统一折合,故在此说明。

| 表 1 1958-1960年粮食产量对比图(单位:万斤) |

版本1是北洁地区行署根据各年各县统计年报加总的数据3。每一年的统计年报一般是在第二年初上报的。1958年的数据是1959年3月上报的,1959年的数据是1960年上报的(具体月份档案中没有显示),1960年的数据是1961年1月18日上报的。从与后面四个版本的对比我们可以得知,1958-1959两年数据肯定被严重夸大了。

3.分别参看:北洁地区《1958年农业生产统计年报表》,1959年3月;地区行署统计局《1959年农业生产统计年报表》,1960年;和地区行署计划委员会《1960年农业统计年报》,1961年1月18日。

版本2是1961年4月14日北洁地区行署计划委员会关于1958-1960年农业统计的调整数据1。其中包含下面这么一段故事。

1.参看:北洁地区行署计划委员会《关于调整1958-1960年农业统计数字的报告调整表》,1960年4月14日。

1958-1960年的数据之前已经有过一次调整,但北洁地区行署觉得各县上报数据有问题:织金、水城1958年调整数据比1957年低,不符合“大跃进”事实;三个县1960年产量定得太低。行署因此决定做第二次调整。表 1中的数据只是第一次调整后的数据,在第二次调整中还有三个不同版本的参考数据,即第二次调整数字、地区行署上报数和省委分配参考数。后三个数据对比见表 2。

| 表 2 1958-1960年北洁地区粮食总产调整参数(单位:亿斤) |

因此,1961年4月14日的四个调整参数(加上表 1中的第一次调整数)都是根据主观估计而不是实际调查统计得出的;同时,地区一级明显比省一级要保守,即使是行署的最终上报数也比省委分配参考数分别要低2亿斤左右。这个调整数据省委显然是不满意的。然而有趣的是,1962年7月,北洁地区行署根据省委统计局的指示又作了一次调整,这次调整后的数量不增反减。这次的调整数最终在1962年9月确定,也就是表 1中的版本32。这次数据调整是从1962年7月开始的,根据北洁地区行署计划委员会7月5日的调整说明3,调整的原因是:过去统计工作调查研究不够,对自然灾害及工作中的错误对农业生产的影响认识不足,致使产量不够落实。1961年4月调整与实际仍有出入,故根据省统计局指示,即省委同年5月发出的“关于整顿1958年到1961年农业历史资料”的通知1,作进一步调整。根据六个典型生产队2调查做出的调整意见中,1958-1960年的粮食大豆总产量分别为174 153、132 307、114 365(万斤)。但是,这还看不出粮食数据的调整情况,因为前面的粮食数据中不包括大豆。

2.参看:《北洁专区1957-1961年农业统计资料》,1962年10月。

3.参看:北洁地区行署计划委员会《关于调整1957年至1961年粮食大豆总产量的说明》,1962年7月5日。

1.参看:《关于1958年至1961年农业历史资料调整情况的说明》,1965年7月。

2.具体如何调查没有具体说明。

1962年9月14日,出现了粮食产量调整的参考数据。9月17日北洁地区行署计划委员会对14日的数据作一个初步确定3:1958-1960年粮食总产量数据分别被调整为163 090、124 913、106 505(万斤),其中1959年的产量在9月14日的125 813万斤基础上有所减少;加上大豆后,这三年粮食总产量的数据分别为170 754、129 700、111 589(万斤),比7月5日的数据有所降低。同年10月,北洁地区行署统计局(即北洁地区统计局)的资料中相关数据和这一数据保持一致,此次数据调整最终确定4。

3.数据对比参看:北洁地区行署计划委员会《历史资料主要指标调整表》(1957-1961)1962年9月14日和17日两个版本。

4.参看:《北洁专区1957-1961年农业统计资料》,1962年10月。

版本4与版本2、3不同的是,这个数据是历经多次调整后省委在1965年7月试图最终定案的分配数,对此北洁地委不同意省委的意见,持保留态度5。从档案中可以得知,从1959年8月到1965年7月间,关于全省粮食总产量数据总共有过5次调整6。这次调整,即版本4的数据调整,是在1965年4月2日省委书记处会议上研究决定的,原因是省委对上一次调整(即1962年5-10月的调整)不满意。省委认为虽然1962年10月各地上交的数据大部分比较接近实际,但粮食总产受“落产风”影响偏低。1962年10月,北洁地区向省委汇报的1958年总产为897 100万斤(比1957年低8 000万斤)。省委认为这个数字不能反映1958年农业大跃进的实际,应略高于1957年,因此采用1961年4月局长会议上核定的1 028 300万斤;1959年的产量在1962年被核定为726 100万斤,减产过多,不符合当年实际,应采用1961年4月核定的831 500万斤;1960年核定数为594 900万斤,仅相当于解放初期水平,亦被认为偏低,改采用1962年4月省计划委员会核定的618 200万斤;此外,省委书记会建议有关数据不再变动。

5.参看:贵州省统计局《关于1958年至1961年农业历史资料调整情况的说明》1965年7月。

6. 1959年8月第一次调整是应中央中央1959年1月关于“反对浮夸、反对谎报成绩、隐瞒缺点”的指示进行。

有趣的是,1965年8月1日发表的《北洁专区第二个五年计划时期农作物播种和产量统计资料》虽然采用了省统计局分配的1958-1961年的控制数,但特意做了三条说明:(1)1958-1961年数是省局分配的控制数,不是专(区)最后上报的定案数;(2)专(区)对省局分配的控制数是不同意的;(3)省局分配的控制数,如有问题,一概由省局负责。

版本5的数据是根据《北洁地区志粮食志》上的数据转换而来的(原单位为吨)1。由此可知1965年4月的核定数据最终还是没有被北洁地区接受,2001年地区粮食局编委采用的是比1962年10月调整数更低的数据。不同的是,1965年4月核定的全省产量被《贵州省粮食志》编委接受了2。

1.参看:贵州省北洁地区志编纂委员会编.2001.《北洁地区志粮食志》,贵州人民出版社。

2.参看:《贵州省志粮食志》,贵州人民出版社,1992年,第13页。粮食志上的粮食产量是按原粮算的,折合贸易粮的后与1965年4月确定数大体是一致的。

笔者在北洁地区统计局1990年编纂的《奋进的四十年》3中找到了与2001年地区粮食志相同的数据。由此可知,北洁地区粮食局编纂的粮食志最终采取的数据,在1990年前已经被地区统计局确定4,也就是说在1965年10月到1990年期间,北洁地区对1962年10月已作调整的产量至少有过一次再调整。可惜的是,1990年和2001年编纂图书上均没有相关说明。寒假回家调查期间,笔者曾去过地区粮食局,希望能找到当时的编纂人员了解情况。参与撰稿的LYC女士告诉笔者,粮食志编纂的资料来自地区档案馆和省档案馆,可惜全权负责的主编GZJ先生已经去世,她当时只是打下手的,具体细节并不知情。这个数据是什么时候,如何确定的就不得而知了。

3.从网络搜索可知《奋进的四十年》是1989年全国各级统计局编纂的一个系列汇编。

4.参看:《北洁奋进的四十年》,贵州人民出版社,1990年,第423页。

2. 几点看法根据上面的论述,北洁地区粮食志上的数据本身不是实际产量的统计,而只是一个不断调整的结果。这个数据和省委1965年7月分配的控制数差别很大,但有一点是一致的,那就是1958年的产量比1957年高5。如前所述,这一点是有政治意义的,那就是肯定“大跃进”的成绩。

5.参看:《北洁奋进的四十年》,贵州人民出版社,1990年,第423页。

从这几次的产量调整来看,省一级的参考数据本身没有什么客观依据,存在有意提高产量的倾向;同样,地方对于粮食产量的调整也没有具体的依据,最多只是根据所谓典型生产队调查作参考,尽管在省分配控制数的压力下不得不调高上报数,但仍然是低于省控制数的,可见地方在这几次数据调整中倾向于报低数字。对此,笔者认为:

首先,1958-1960年的粮食产量永远是一个谜。就单个的生产队粮食产量而言,生产队干部可能是清楚的,但就地区一级来说,由于这三年间虚报、浮夸风气的盛行,想重新核实总产量是不可能的。粮食总产量在书面上毕竟只是一堆数据,随意调整并不是件困难的事。

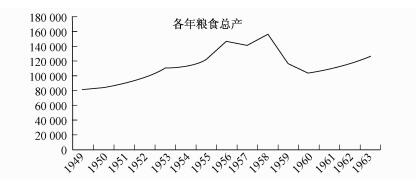

其次,省委之所以尽量要求地方能调高产量,实际上是出于政治需要。一是如前所说的肯定“大跃进”的成就。如图 1,1956年的粮食总产至建国以来达到一个峰值(147 104万斤),要肯定大跃进的成就,粮食总产就必须超过1956年的产量。二是对三年间工作缺点尽量掩盖,因为这直接关系到中央对地方领导的评价,进而关系到地方官员的政治前景。

|

图 1 北洁地区粮食总产量情况(1949-1963)1(单位:万斤) |

1.数据来自《北洁地区志粮食志》,第26-27页。

最后,地方政府偏低的调整倾向,客观上,说明它们要比省一级更了解实际情况,主观上,它们能对省委分配数保留意见,获得进退自如的有利位置。如果因为估计过高出了问题,由省委负责,不出问题大家相安无事。

因此,我们能够得出这样一个观点:北洁地区后来调整的粮食产量数据如同“大跃进”时期浮夸的数据一样都是人为造出来的。没有人知道那几年的粮食真实产量到底是多少。这些数据没有真假之分,只有接近或远离实际之分。这种状况是否适用其他地区,还有待进一步研究证实。

3. 如何处理造出来的粮食产量虽然上述五个版本的粮食产量都不是真实产量,但并不意味着不能用,因为毕竟有一些数据可能更接近实际。那么哪个版本的数据最接近实际呢?

笔者认为粮食志中的数据最接近实际。尽管1962年10月上报的数据已经很低,但毕竟当时左倾思潮还未完全肃清,地方官员在思想上难免会受到影响。后来粮食志的产量显然是在不受左倾思想影响下的再次调整,因而也更接近实际情况。但需要更正的是,1958年的产量应比1957年低。1958年的产量是为肯定“大跃进”成果的政治性安排。在笔者对地区粮食局业务副科长的访谈中,他也提到当时很多人的这种心理,但是就个人掌握的资料,他认为1957年才是丰收,1958年已经不行了1。由于1959年和1960年粮食产量的趋势没什么争议,也就直接采用地区粮食志的数据。

1.参见:2010年3月7日WDC访谈记录。

在分析了1958-1960年粮食生产总量的数据后,本文将首先从生产角度分析粮食减产的原因,然后再分析粮食怎样在分配的各个环节流转。

(三) 减产的原因从上可知,北洁地区从1958年开始粮食产量开始降低,尤其以1959年和1960年最为严重。根据访谈材料及地方档案材料,粮食减产的主要原因是劳动力减少(主要是1958年)、粮食作物种植面积的减少和自然灾害(主要是1959年和1960年)。

在北洁地委1958年7月12日批转的一份文件中,贵州省分配中央和省级单位在北洁地区的招工指标34 321人,修筑内昆、滇黔铁路17 500人,连同地区级企业单位需要劳动力1 973人,共53 794人,占全区总人口的1.6%。地委的意见是依据先城市(城市无业和不稳定职业者优先考虑)后农村的原则抽调身强体健、思想觉悟高的劳动力1。同月19日的一份报告能让我们更清楚地看到农村劳动力抽调的情况。1958年第三季度北洁地区共需抽调40万农业劳动力支援工业建设2,占1958年3月15日统计的全区劳动力总人口1 499 066人的26.7%;如果全部调出男劳力,占男劳力总数759 980人的52.6%。劳动力外调指标是不断增加的,到同年9月,分配抽调支援内昆、滇黔铁路的民工从7月的17 500人增加到30 000人(其中妇女劳动力比例不超过20%),要求在三季度内分批完成3。上述劳动力抽调只是中央、省、地一级抽调的部分,没有包括同时期“大炼钢铁”和“深翻”在内的劳动力平调,尤其是没有把“大炼钢铁”的劳动力计算在内。尽管在档案中笔者没有找到“大炼钢铁”和“深翻”调动的劳动力数量,但在实地访谈中大部分访谈对象都谈到了“大炼钢铁”和“深翻”4,普遍反映青壮年男性劳动力的外调致使生产队留下的除少数干部外都是老弱妇孺。一位82岁的老人(女)回忆说,当时因为男劳动力的外调,她不得不承担起原来专属男人的犁地工作。

1.参看:北洁地委批转地委组织、人事办公室《关于下达中央省专级事企业1958年劳动计划向地委的报告》,1958年7月12日。

2.参看:《地委关于当前粮食供应情况的检查和请省调入粮食安排运力的报告》,1958年7月19日。

3.参看:北洁地委《关于批转组织、人事办公室关于上调劳动力的安排意见》,1958年9月4日。

4.访谈对象中只有一个访谈对象表示:“大炼钢铁”、劳动力外调在他那个生产队不明显。

劳动力的外调必然影响1958年秋耕、秋种和1959年的春耕,可以被视为1959年粮食减产的原因之一。但是1959年初城镇粮食供应整顿,特别是1960年7月整顿粮食供应后5,大量农业人口被迫返乡,因此至少1961年粮食的低产量是不能是用劳动力缺乏来解释的。

5.参见:中共贵州省委批准省委整顿粮食供应办公室《关于整顿粮食供应情况的报告》,1960年8月17日。

从1962年10月北洁专区《1957-1961年农业统计资料》(上)中可以得到1957-1961年粮食作物播种面积(亩)分别为7 722 136、7 876 046、7 361 759、8 130 889、8 155 380。1959年粮食播种面积比1958年减少50多万亩,减少近7%,在粮食亩产相对稳定的情况下可以作为1959年粮食减产的另一个原因。但读者可以看到1960年和1961年的粮食作物播种面积都维持在很高的水平,比1959年增加10%以上,因此1960年的减产、1961年的低产都不能用粮食播种面积减少来解释。

不论在粮食志、大事记还是实地访谈中,1959-1961年严重的自然灾害都是存在的。最能反映这一情况的是1962年10月的《北洁专区1957-1961年农业统计资料》1,从中可以得知1957-1961年的粮食受灾面积(亩)分别为616 800、629 600、1 104 000、1 546 263和1 043 893(其中以旱灾为甚,分别为490 400、409 400、988 500、1 168 968和648 541),分别占播种面积的8%、8%、15%、19%和13%,因此,1959-1961年的灾情较1957-1958年更严重。据1962年2月10日的《1961年农业统计年报》,1961年的粮食受灾面积1 043 893亩,成灾面积671 666亩。对粮食生产影响最大的灾害是旱灾和雹灾,受旱面积648 541亩(成灾458 209亩),雹灾面积210 384亩(成灾119 855亩),两项合计受灾面积占到总受灾面积1 150 142亩的75%,成灾面积占总成灾面积769 246亩的75%,其中又以旱灾为甚,分别占56%(受灾面积)和60%2。

1.数据说明:由于在历史档案中并没有发现受灾面积前后不一致的情况,加上各类档案和访谈材料的佐证,受灾的严重性是可以肯定的,具体的数值肯定是无法完全符合真实情况,但总的趋势应该是没问题的,因此笔者认为这一数据作为分析基础是可以接受的。

2.参看:北洁地区各县《1961年农业统计年报》,1962年2月10日。

此外,在实地访谈中部分访谈对象还提到了“深翻”、“大炼钢铁”、耕作方式和劳动积极性对粮食生产的影响。“深翻”和“大炼钢铁”对生产的影响表现为对土地的破坏3;“大炼钢铁”的影响还因为挖铁矿而破坏地表;耕作方式因为采用“大窝洋芋”种植法和密植,从而影响生产4;劳动积极性不高是因为农业集体化的影响5。应该说这些原因都有其道理,但是由于没有具体数据和更多材料的支撑,就不再多述。

3.参看:2010年3月7日LDF访谈记录;2010年3月1日WWH访谈记录。

4.同上。

5.参看:2010年2月20日CDY访谈记录中关于积肥部分的说法。

(四) 高估产带来的高征购粮食分配实际上是一种粮食索取权的分割,包括征购、摆放与入仓、征购粮分配体制、调运、出口、储备等环节。

粮食征购是最复杂也最关键的一个环节,直接决定农村留存粮的多少。就笔者掌握的资料来看,1958-1960年粮食征购过多的原因是过高估计了粮食总产量,而高估产又与1957征购实绩的巨大基数紧密相关,同时受到了“大跃进”时期社会风气的影响,演化为严重的“虚报浮夸”。

1. 估产粮食的征购是以估产为基础的,每年粮食征购量是根据一个基数和估计数事而非实际产量事先确定。

前面提到贵州省第二个五年计划期间征购量为45亿斤,这个数字是用基数21亿斤,加上估计增产数60亿斤的40%得出的。同期,北洁地区1958年估计的增产数是10亿斤(用增产增购数40 116万斤除以增产增购比例40%)。估计的增产数怎么来的呢?

基层的估产按规定是由生产队评议,根据当年的生产情况来估计产量。同时,每年粮食部门在征购入仓前都要下到农村开展征购试点工作,把握总的规律。总的估产数由农业部门上报,统计部门掌握数字,粮食部门根据这个数字执行1。我们从表 1中就能看到1959年和1960年粮食浮夸虚报的严重程度。

1.参见:2010年3月7日WDC访谈记录。

值得注意的是,面对浮夸虚报的数字并非没有质疑:

W:……我们在(中央粮食学校)学习(的时候),大家报起产量,周总理说了句:“你们不要怀疑,总书记下去亲自看过的。鸡蛋放在稻谷上都滚不下来。”这个具体的典型就是,广西,广西的这个(L:环江?)环江,对。环江公社的,实际上亩产,你像刚(才)我谈的,像我上当的,几亩地抬在一亩地都去验收,一验收呢折合呢,一亩三分多地收到,一亩三分多地收到好多呢?就是大概平均亩产就是(L:十三万,十几万)哦,它是几亩地抬在一亩,最后……(WDC访谈记录:2010-03-07)

从中可以看出,首先是中央定的调:相信产量是真实的,中央是作了调查的,总书记亲自到环江验收。因此,既然中央定了调,地方也就不敢再唱反调,只能迎合。而且从验收的结果来看,确实是“货真价实”。北洁地区粮食局业务副科长提到了类似的例子:

W: …那天,我,天亮一起来就喊我,去过磅秤,他组织人打,现称现打。一看一称呢,一过磅呢——吃饭我都在操场都(上),我端在操场都,寸步不离哦,他是几亩田的,我们不晓得。我们去检查,水是清的,真的是密麻密地的——这回一称,打那个湿谷子,平均我一丈量就是,平均亩产十多斗,1900多斤。区委书记说,他说:“这个要整晒一下子也晒不出来,你看,按照你们粮食化验来看如何?”它一下,水分还百分之三十几,确实我当时也化验。“好,就按三分之二,三分之二呢就折合1200斤嘛。”对不对?(WDC访谈记录:2010-03-07)

从统计局各地的丰产年报上可以得知,每个丰产成绩都有相应的验收人员,数量从2人到170人不等,级别最高到县团委1。可见,这些丰产也不是“凭空产生”的。从前面的叙述看,检查人员受骗是完全可能的,从中央到地方对丰产的信心显然受到了各地丰产报告的鼓舞。

1.参看:北洁地区《各县1959统计年报》,1959年12月。

那么,在基层到底是哪些人在“吹牛”?动机又是什么?

W:唉。吹的多呢,笔上开花,就出现饿死人了嘛。他就是,横正(反正)是笔上开花,来了解情况呢,就是给你(乱吹),它好多好多,这点一吹。妈的,那有的青年一吹呢,我谈给你听,生产队那些一吹吹到公社,公社吹到县,想当官了嘛,他就不管群众的死活。

L:主要是哪些在吹呢?

W:都是国家这些提拔干部这些,你老百姓你吹得了啥子。都是国家干部,青年的这些,老年这些要稳成点。青年这些一吹,老年那些,还说你不起作用了。它就是青年的这些,都是国家干部。(WWH访谈记录:2010-03-01)

这些叙述透露出的一个重要信息:国家基层青年干部为“挣官”在吹牛。在北洁县国庆十周年奖励的丰产经验中2,县委同意燕子口公社罗福管理区罗福生产队丰产坝、普宜公社普宜生产队等为先进单位。由此可知,“吹牛”是有回报的。

2.参看:北洁县委组织部《燕子口公社罗福管理区小麦丰产经验》、《普宜公社普宜生产队水稻丰产经验》,1959年9月。

但是,我们不能简单地用干部年龄来解释,重要的是在浮夸的社会风气下官员们各自复杂的心态。

W:……这个牵涉到工作问题嘛。哦,有的领导还不是想表现哈,想提拔,吹牛,把这些事情整来;有些用心保守点,还不是想怕下台,还不是要硬着(浮夸)。……(WDC访谈记录:2010-03-07)

因此,在这样一个浮夸风盛行的政治环境里,想晋升提拔也好,想自保也好,最好的办法是“跟风”。

2. 征购任务粮食征购任务是分两次(夏季征购和秋季征购)按年度1下达的,北洁地区1958-1960年各年的征购任务都几经调整。1958年省委最终分配给北洁地区的征购任务是58 500万斤2。1959年的任务在1959年4月7日省委调减17%为7.91亿斤3,7月份最终被确定为56 000万斤贸易粮,折合原粮65 857万斤4。1960年的任务在同年1月被确定为56 000万斤(原粮),以丰补歉任务115 000万斤,共计67 500万斤5;10月秋粮征购任务调整后为50 500万斤,夏粮9 000万斤6;12月省三级会议确定北洁地区粮食产量为11亿斤,秋粮征购46 000万斤贸易粮7。1961年北洁地区征购任务降到29 000万斤8。

1.当时粮食工作是按年度算的,1958-1959年度即从1958年7月1日到1959年6月31日。

2.参看:北洁地区粮食局《1958年粮食工作总结》,1959年1月23日。

3.参看:省委绝密特急通知《“转省人委调整1959年粮食征购任务”的通知》,1959年4月7日。

4.参看:《北洁专区1959年粮油工作总结》,1960年1月14日。

5.参看:北洁地区行署《关于下达1960-1961年度粮食征购分品种计划的通知》,1960年2月26日。

6.参看:贵州省委《关于调整1960年秋粮征购任务和1960-1961年度粮食上调、销售计划的通知》,1960年10月19日。

7.参看:北洁地区行署《关于调整秋粮征购任务和1960年12月到1961年6月底粮食销售、调运计划的通知》,1960年12月7日。

8.参看:贵州省粮食厅《关于下达调整1961-1962年度粮食征购分品种计划的通知》,1961年9月8日。

可见,某一年度的征购量不是固定不变的,北洁地区每一年度的征购任务呈现不断降低的趋势,这说明在征购任务的分配上地区政府和省政府之间存在一个讨价还价的过程。在生产队层面也存在类似情况。在“反瞒产私分”运动中,黔西县某一生产队为了减少征购任务而采用“四本账”9。

9.第一本对付上级,数量最少;第二本准备不得已时补报;第三本瞒上不瞒下,追死也不报;第四本瞒上又瞒下,只有几个社队干部知道。参看《北洁地委批转黔西县委关于五级干部大会核实粮食产量、安排生活的报告》,1959年12月16日。

3. 征购原则根据1958年7月29日《关于改进粮食管理体制的意见(草稿)》的规定,农业社实行粮食包干,1958年起定产、定购五年不变,余粮社和自足社增产增购,减产减购。国家对余粮队只购不销,缺粮队只销不购。余、自、缺的划分标准是生产队粮食总产扣除“四留”(公粮、种子、饲料、口粮)后是否有余粮。

但实际上,实际产量远低于估计产量,因此,征购任务是无法完成的。我们在档案中看到的情况是,大多数地方根本没有划分“余、自、缺”1,包产实际上没法落实2。“地方干部只对国家负责,不对集体负责,对上级负责,对群众不负责”3,没有按既定政策征购,为完成了征购任务只能购过头粮。根据地区粮食局业务副科长的说法,超过80%的生产队购了过头粮4。

1.参看:《关于农村人民生活安排问题(草稿)》,1960年6月7日;中共北洁地委批转省委办公厅《关于周林同志指示的几个问题》,1960年4月28日。

2.参看:《1959年6月10日戴粹良同志电话传达孟政委的几点指示(纪要)》,1959年6月11日。

3.参看:《孟政委在北洁县委座谈会上关于当前粮食问题的讲话》,1959年12月12日。

4.参看:2010年3月7日WDC访谈记录。

4. 1959年征购实绩考证在笔者查阅的历史档案中,1958-1960年三年中只有1959年超额完成征购任务,而且完成速度极快。到1959年10月27日就已完成56 051万斤,超过当年征购任务56 000万斤。但是根据粮食志的数据,1959年完成实绩仅为52 637万斤,两者相差3 414万斤。其原因可能是:

首先,水分粮入仓,“三千万粮食不翼而飞”。1959年正值建国十周年,当时地区为“向国庆十周年献礼”决定提前收割入仓,其中黔西县委就要求9月25日前全部余粮入仓5。北洁地区位于云贵高原西北部,大部分地区10月份才能进入大面积收割季节,盲目响应号召的后果是大量未成熟湿粮在未充分晒干达标前紧急入仓。

5.参看:《中共黔西县委关于完成公粮任务向地委的报告》,1959年9月14日。

L:你像59年地区上报的时候好像说是在10月份就完成任务了嘛,实际上你说入仓数达不到了嘛。

W:那一个入仓情况是假的,后来,入仓粮食水分高的达不到标准,最后有一次我记得开局委会审查,这个,水分粮三千万斤不翼而飞,说是搞什么新政策,不见得了(不见了)。这些东西哪个敢说?粮食部门呢,咋直达(下达)过的就咋直达,哪个敢去拿这些问题。只是我们搞业务这些(人)知道这些情况,在座的哪个敢说?你说了怕你(找死),劳改农场有你的。怕你是和党委唱反调,他一个条子请你去,拿在农场去随你去,逼死你。(WDC访谈记录:2010-03-07)

其次,虚报入仓数。由于是就地入仓(即征购粮食就地入集体(社队)仓库),地方上可以借此虚报入仓数。如果入了国家仓的粮食直接由国家掌握,地方要做手脚是不太可能的。

W:……我举了个例子,那湾子管理区的那个胡乡长。我说是湾子管理区和关场(地名)是成立最早成立的一个公社,我说“你就地入仓”。他说:“强调个就地入仓,哪样叫?”我说:“你的粮食入在哪个地方?”他说:“大队仓库。”我说:“走,领我去看。”我走(到)大队去,大队一颗粮食都不在。他说:“还有这么多生产队嘛。”我说:“哪个生产队呢?你领我去看。”他那个生产队样都没的(什么都没有)。(WDC访谈记录:2010-03-07)

如此,蒸发的水分粮加上虚报的就地入仓,粮食和上面的差额就差不多了。由于“就地入仓”是从1958年开始实行的,因此对于解释1958年原报征购实绩47 413万斤与粮食志的征购数44 688万斤差额2 725万斤同样是适用的。不同的一点是,1958年的差额不能用水分粮来解释,但可以用前面说的由于粮食没有及时收割大量霉变腐烂来解释。贵州省粮食厅1959年8月13日《关于做好当前粮油保管和秋粮入仓准备工作意见的报告》就提到各地粮食霉变严重,仅遵义霉变粮食就有197 023斤,其中4 076斤不能食用。

(五) 合理摆放与入仓粮食的征购在某种程度上就像是一场国家与农民之间的粮食争夺战。因此,在粮食征购后国家最迫切的一个工作就是征购粮能快速、安全入仓,只有当征购粮入仓后国家征购工作才算告一段落。

为了做到快速、安全入仓,征购粮的合理摆布和运输就成了一个重要的问题。1958年,贵州省开始实行《粮食基层合理运输实行办法(草案)》,对粮食基层运输作了细致的规定。农村粮食的运输根据县级粮食部门在每年夏收前制定的合理摆布计划执行,在征购粮食入库时采取下列方法摆布:当地供应粮在保证统一调度的前提下按计划就地留足,易受灾地区和缺粮地区在保证外调任务的前提下可按计划多留一点;靠近产粮地区的经济作物区或一般缺粮区所需粮食结合跨界交粮摆布到需粮点上;外调粮食边收边运,直接按计划送到指定的转运点;县内粮食的合理摆布原则上结合征、购、入库一次摆好。县提出送粮库点和摆布控制数字,下达区乡粮食部门和农业社具体研究,并报请领导部门批准。

1960年9月,贵州省粮食厅制定《关于1960年秋粮入库合理摆布粮源的规定(草案)》1,提出“三种”粮食“三线”摆布原则,即一线粮食“甲子粮”(上调粮),摆在沿交通干线边的国家仓库(省规定的汽车交接点的仓库);二线县辖城镇和工矿区粮食,摆在调度灵活、供应方便的国家仓库;三线供应农村缺粮人口的粮食,摆在缺粮地国家仓库。三种粮食分仓摆放,不能混杂。同年10月,省粮食厅给了具体的摆布意见2:总计上调中央和省粮食103 000万斤,站点数359个。各地征购粮摆放在主要干线,其中划分出一线仓库储藏上调粮食,每个地方都存有上调粮食。

1.参看:北洁地区粮食局贯彻省委《关于1960年秋粮入库合理摆布粮源的规定的通知》(1960年9月27日)后面的附件,文件日期是1960年9月4日。

2.参看:贵州省粮食厅《关于检发1960-1961年粮食年度各地上调粮食定点定任务摆布意见,希研究贯彻执行的通知》,1960年10月18日。

上述粮食摆布政策的变化更多只是书面上的政策传达,实际并没有得到很好执行。根据省粮食厅1960年12月14日《关于粮油流转计划执行情况通报》,11月底库存20亿斤,一、二线存放的只有7亿斤。各地上调省任务还差5.4亿斤,城镇供应还需6.8亿斤,1961年三季度城镇和外调需要一部分,这样总共从二线到一线和从三线到二线共计需要集运10亿斤。由此可知“三线”摆布并没有真正做好。在基层入仓中实际不会有太大的变化,在笔者重点调查的北洁县海子街公社,普通生产队交粮无非是上交到最近的粮管所而已。

(六) 分级索取格局分配关系的背后是权力关系,粮食分配的背后是粮食索取权的先后关系。国家从1953年实行的统购统销政策实际上是一种粮食索取权的分级体制,其特点是“国家—农民”视角的“先公后私”。在国家内部分配上,可以用上述的“三种”粮食的关系来理解,即优先保障一线粮食,二线粮食次之,三线粮食再次之。

1. 省与国家的层次省一级就是交足国家征购任务,服从省际调运,也就是上交国家每年规定的购销差额。地区一级就是完成每年省分配的外调任务,包括上调国家和调省城贵阳。以1960年10月规定为例1,中央分配贵州省(1960-1961年度)的上调任务是9.7亿斤粮食,省又将这个任务数分配给各专州,其中北洁地区分到的任务是上调2.2亿斤。此外,贵阳市区全年需调入3.6亿斤粮食,除由开阳等四县调入4 000万斤外,其他专州调入32 000万斤。

1.参看:贵州省委《关于调整1960年秋粮征购任务和1960-1961年度粮食上调、销售计划的通知》,1960年10月19日。

这个最优层次一直是不变的,这部分粮食是地方上首先需要保证的。

L:省里就没的支援过北洁地区粮食过?

W:嗨,你北洁地区好意思向省里要?省里面在哪点拿粮食给你?你只能给贵阳提供商品粮。哦,你下边的各个农村的(粮食)都得向各个大城市,向非农人口提供商品粮。你咋个,咋会跟人家要,它又从哪点来呢?

L:都得自己解决?

W:唉,你自己解决你还要上报?你不晓得那58年,59年,福建省的副省长在那点开会,那点说喊“大米紧张”,如何如何,“有好多全部给贵阳,你们不吃,贵阳要吃!”哦!你勒紧肚皮都要拿上来!这是命令哦,上下级关系,领导说了,那你能咋子?……(WDC访谈记录:2010-03-07)

上调粮食一般是按季度下达计划,分月完成,上月没有完成的下月必须补上。以1960年第一季度为例,由于一月、二月完成情况不好,三月份中央突击检查2,希望各地“千方百计确保粮油调运任务的完成和超额完成”。这样一月、二月未完成任务就加在三月来完成1。每年的上调任务必须完成2。

2.这次突击检查的背景是1960年2月21日《中国中央关于批转李先念关于立即突击调运粮油棉和成立调运指挥部的报告》。参看:中共中央文献研究室,编.建国以来重要文件选编.北京:中央文献出版社.1992-1998. 1960年册.第29-31页。

1.参看:贵州省粮食厅《关于下达调整三月份粮油计划的通知》,1960年3月14日。

2.参见:2010年3月7日WDC访谈记录。

2. 县辖城镇和工矿区层次这个层次体现为非农人口的粮食销售。以地区一级为例,简单说即是按照省分配的销售指标销售粮食(原则上不能超过指标)。以下是1959年2月到6月的粮食销售计划报告,报告中详细反映了市镇不同行业人群的用粮情况3。

3.参看:北洁地区粮食局《关于1958-1959年度粮食购销业务的报告》,1959年2月12日。

① 非农人口:243 424人,每月供应701万斤。其中:城镇重劳力13 178人,每月供应50斤,需66万斤;一般体力27 894人,每月供应38斤,需106万斤;轻体力22 377人,每月供应30斤,需67万斤;脑力劳动者13 785人,每月供应27斤,需38万斤;大中学生5 838人,每月供应30斤,需19万斤;一般居民86 357人,每月供应23斤,需197万斤。以上城镇169 424人,需供应493万斤。乡村非农人口共74 000人,每人每月平均28斤,需供应208万斤。

② 工业人口:地委控制数119 000人,每人45斤,每月需534万斤。其中:冶金40 710人,煤炭10 000人,化工4 850人,石油753人,轻工15 000人,建筑7 000人,机械7 000人,电力500人,交通26 821人,邮电1 200人,森工4 312人,地质375人,粮食479人。

③ 行业用粮:每月供应312万斤。

④ 制酒:每月供应62万斤。

⑤ 饲料:马25 000匹,每匹150斤,一个月需360万斤。

⑥ 事业用粮:每月共需270万斤。其中:修威宁铁路5万人,铁道部队5 000人,每人45斤,民工45 000人,每人50斤,每月共需248万斤。修建简易铁路和公路11条,每月需劳动力15 060人,每人补贴15斤,每月需要22万斤。

⑦ 种子供应5个月共1 000万斤,农业人口供应500万斤,主要是供应经济作物和蔬菜区农民。

⑧ 其他用粮5个月需650万斤,每月平均130万斤,每县每月13万斤左右,作为流动人口和各种会议补贴。

这个销售计划是在第一次城镇供应压缩后制定的,由此可知城镇粮食供应是一个有计划的复杂的庞大系统。从1955年全国实行市镇人口定量标准以来,北洁地区市镇定量供应工作在“大跃进”期间整顿过数次,其中最重要的两次是在1959年上半年和1960年下半年。

1959年的整顿是从当年1月份开始的1,主要背景是非农人口迅速增加,粮食供应直线上升。以北洁地区为例,1958年12月非农人口粮食供应量达到3199万,是1957年同期的1.97倍(同期非农人口从1957年的17万增长到42万)。由于粮食供应增长比例超过人口增长比例,当时采用下放工业人口10万加以整顿,具体方法是人粮核实。

1.参看:北洁地区粮食局《1959年上半年市镇粮食定量供应整顿工作总结》,1959年7月20日。

W:59年搞的是人粮确实(核实),就是因为当时要动员下放,到农村,没的粮食吃了,搞人粮核实。这是公安部门、粮食部门,共同把购粮证和户口拿来对。有些是虚报冒领了嘛,人死不销证,不注销,查几回。有些单位的食堂就是虚报人口,多报,多报,都要查,都要通报批评的。那时候对这件事严格的很。(WDC访谈记录:2010-03-07)

1960年的整顿是以贵州省委颁布的“贵州省市镇居民口粮分等分级定量试行标准”为基础进行的,这个新标准是根据中央指示对1955年标准的修改2。该文件规定,除从事重体力劳动的工人外,其他人员(包括轻体力劳力者)在核实工种定量的基础上,在口粮原定量水平基础上降低1-2斤。北洁地区在具体的实施中,主要是号召专、县两级国家机关、团体、学校、企事业单位的脑力劳动者每人每月节约2斤粮食3。

2.参看:贵州省委《关于颁发“贵州省市镇居民口粮分等分级定量试行标准”的通知》,1960年9月30日。

3.参看:北洁地区粮食局《关于下达11月份粮油销售指标的通知》,1960年11月2日。

L:后头(后来)市镇人口,非农业人口的口粮标准降低过的哈,是在哪一年呢,普遍的降低?

W:这个是在,我看哈,59?60年。那时候干部27斤,降为25斤,省委提出来“节约”,每人节约两斤。一层接一层,到单位一天他妈的才7两,咋个(怎么)够吃?(WDC访谈记录:2010-03-07)

城镇人口口粮标准压低是与粮食紧张程度紧密相连的,根源还是在粮食减产。一方面,伴随粮食减产,政府降低了征购任务;另一方面,如前所述,实际的征购量往往低于征购任务,地方粮食库存出现双重紧张——既要满足城镇人口口粮供应,又要在缺粮时节向农村返销粮食。为了保证供应,就需要在城乡同时实行更低的口粮标准,即城镇减少吃粮人口和降低每月口粮标准,农村降低公共食堂每日口粮定量。

3. 缺粮地区粮食“缺粮地区粮食”指国家用于供应经济作物和蔬菜种植区以及长期缺粮地区的粮食。实际上由于农村粮食的“大购”,余缺未划,这部分粮食只是一种理论规划,不可能划出专门的粮食来供应所谓的“缺粮地区”。在农村普遍缺粮的时节,实际上是以“返销粮”的名义返回农村。

4. 农村粮食的分配农村粮食的分配是在交纳公粮任务后进行的。与实行统购统销以来其余年份不同的是,这一时期广大农村建立了公共食堂,粮食实行的是集体保管,集体消费,粮食不分配到户。如果严格按照统购统销政策,只征购余粮队,同时对缺粮队进行统销,粮食是不会出问题的。那么,问题出在哪里呢?

前面提到由于估产过高带来高征购任务,致使包产任务无法落实,余缺没有划分,地方上为完成任务只能大购过头粮。在农村缺粮的时候,国家只能返销粮食,对食堂进行定量供应。应该提到的是,除了国家直接返销外,农村粮食的余缺调剂还有一个重要的方式——“一平二调”。

“一平二调”是指在生产队食堂缺粮,国家又没开始直接供应前,由各级政府安排的到其他地方调粮调剂余缺的办法。在实地访谈中,某些食堂所以能按每天一斤口粮吃一年,主要通过“一平二调”实现内部粮食分配。实地访谈中发现各地都有“一平二调”的现象,其中最简单的是公社内的平调,公社直接出面调剂即可1;如果要去别的公社、别的县甚至其他地区运粮的话,则需要相关手续,一般先由大队反映,区(公社)、县政府开介绍信,农民拿着介绍信去背粮。调粮的地点甚至远至金沙和遵义,来回需半个月左右2。

1.参见:2010年2月7日WZZ访谈记录。

2.参见:2010年3月1日WWH访谈记录。

(七) 调运粮食的调运包括上调和平调。所谓上调指完成粮食统购后,地方将粮食调给省或国家一级。北洁地区直接外调或调往贵阳,属于单向的调出。平调包括区内平调和地区间余缺调剂,既有调出,又有调入。

1. 上调对于粮食的上调,相关的问题主要包括调哪儿(地点)、如何调(方式、路线)、调什么(品种)和调多少(数量)。

省级粮食外调指由中央决定的国内粮食的平调,即国内粮食的余缺调剂。中央根据需粮单位和调粮单位实际情况决定运接关系。每个省的外调对象是不确定的1,调运计划是根据临时余缺关系确定。从有关外调计划来看,调入方主要包括三类:大城市粮油公司和仓库;城市粮食局仓库;工厂和矿区粮库。粮食外调大部分通过转运站实现(调省城贵阳的除外),即由粮源地先运到转运站,再由转运站运到接粮单位。负责贵州外调任务的转运站除了省内的贵阳站、贵定站、独山站、都匀站、谷洞站外,还包括广西的柳州站和百色站、湖南常德站、四川重庆站(当时重庆属于省辖市)、泸州站和叙永站。这样的安排显然是为了外调粮食的合理运输。以位于黔西北的北洁地区为例,负责外调中转任务的主要是邻近的贵阳站、重庆站、叙永站和泸州站。

1.参见:2010年3月7日WDC访谈记录。

以1959年12月26日下达的1960年元月份粮油外调计划2中北洁地区的外调任务的粮食外调为例,1960年元月份全省粮食调运任务是11 618万斤,北洁地区分配任务是2 400万斤,其中大米450万斤,大豆250万斤,小麦50万斤,玉米1 650万斤(归在杂粮内)。其中200万斤玉米的外调过程是:经叙永站转到重庆站,最后由重庆站按计划编号运送到上海,最终的接收单位是上海粮油公司。

2.参看:贵州省粮食厅速密件《下达60年元月份粮油运输计划的通知》,1959年12月26日。

2. 平调区内平调主要是同一地区内库存余缺的相互调剂。以1959年7月11日《北洁地委关于进一步做好粮食供应工作的紧急指示》为例,由于全地区粮食多销,仓库摆布不均,部分县区库存吃紧,水城、赫章、北洁、大方、威宁都需要从金沙、黔西、织金县调粮。

同时,平调还包括省内各地区间的平调和地区同周边省份的平调。北洁地区1958年曾从黔西南州的兴仁、关岭,云南的镇雄等县调入粮食2 935万斤1。1958年11月25日,北洁地区从云南镇雄、昭通调粮2 500吨缓解威宁和赫章的困难2。

1.参看:地区粮食局《58年度储运工作总结》,1959年1月23日。

2.参看:贵州省北洁地区地方志编纂委员会编.2004.《北洁地区志大事记》,贵州人民出版社,第97页。

值得注意的一点是,在有关粮食外调任务的问题上,地区政府拥有一定的讨价还价权利。1960年7月,北洁地区粮食局曾向省粮食厅申请减少粮食外调任务3。

3.参看:北洁粮食局《关于1960年第三季度粮食购销存安排情况的报告》,1960年7月6日。

根据地区粮食志上的统计数据,北洁地区1959年、1960年分别纯调出粮食76 645吨和60 350吨,共计136 995吨,即27 399万斤,其中1959年的外调量为建国以来最高记录。1961年省减少北洁地区外调任务,外调粮食为30 940吨,减少近一半4。粮食的外调直接影响到地方的粮食库存量,由此可推知,粮食的外调必定与粮荒有着一定的关系。

4.参看:《北洁地区志粮食志》,第197页。

(八) 出口55.由于地方上没有直接进口粮食的权力,这里只讨论出口的情况。对于粮食进口的影响更多体现在国家层次上,还有待进一步研究。

各省除了中央分配的上调任务外,还有一定的出口任务,粮食的出口如同外调一样直接影响地方的粮食库存。

根据档案记述,1959年一至三季度外调和出口需要4亿斤粮食6,全年上调35 000万斤粮食7,粮食出口和外调摆在同样的优先位置。

6.参看:全省粮食局长会议文件《关于划分粮食掌握权限和做好粮食调运工作的意见(草稿)》,1959年1月。

7.参看:贵州省粮食厅《关于报送贵州省1959年粮食工作总结的报告》,1960年2月22日。

根据贵州省历年统计资料,1959年出口农副产品收购总值12 905万元,占全年农业总产值的9.5%。从1949年建国后,直到1986年农副产品出口收购总值超过1959年8。尽管没有找到贵州省历年的粮食出口数字,但笔者认为从此可以推知1959年粮食产品出口达到历史峰值,这对1960年的粮荒有一定的影响。

8.参看:国家统计局综合司,编.1990.《全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编1949~1989》,中国统计出版社,第745页。

(九) 储备根据中央《1956年到1967年全国农业发展纲要》,全国农业社除经营林木和经济作物的缺粮社,12年内需储备三个月到一年半不等的余粮,国家储备一至两年储备粮。贵州省制定“以丰补歉,储备备荒,丰年多储,平年少储”的原则进行储备工作1。1958年7月,粮食部常务副部长陈国栋在全国粮食会议上的讲话2反映国家库存只有300多亿斤,只够周转,没有储备,农业社和社员也多没有储备。国家计划五年储备3 000亿斤,国家、公社、社员各1 000亿斤,头两年先搞国家储备。同年8月,贵州省制定了五年储粮60亿斤的计划,够全省一年半的消费,公社五年储备150亿斤3。

1.参看:《贵州省志粮食志》,第47-48页。

2.参看:《陈国栋副部长在7月全国粮食厅长会议上的总结》,1958年7月。

3.参看:贵州省委《关于改进粮食管理体制和征购任务分配的意见(草案)》,1958年8月8日。

上述计划的基础是粮食的丰收,由于1959-1961年四年连续的减产和低产,这个目标显然无法达到。虽然储备的优先权限不同(先中央储备,省储备次之,最后是公社一级),但是因为减产和低产,实际上各地区各级的储备粮都是由中央统一安排的,所有的储备粮都由中央控制。《贵州省志粮食志》跳过了1958-1960年间的储备状况4,对于这几年的储备的真实情况我们不得而知,只能通过一些历史资料间接推测当时的储备状况。

4.参看:《贵州省志粮食志》,第47-48页。

1959年粮食部颁布《国家储备库仓储管理暂行管理办法》,规定“甲子粮”与其他粮食分开保管,这说明“甲子粮”在保管级别上具有优先地位。根据1959年1月全省粮食局长会议文件《关于划分粮食掌握权限和做好粮食调运工作的意见(草稿)》,1958年6月底全省库存131 000万斤,这些粮食是国家的,各专州未经省授权不得动用,要求各地摆放在交通沿线仓库,由省直接掌握。1960年10月18日贵州省粮食厅发布《关于检发1960-1961年粮食年度各地上调粮食定点定任务摆布意见,希研究贯彻执行的通知》,要求各地代省储藏储备粮食1亿斤,其中安顺城关1 500万斤,都匀城关2 000万斤,贵定城关1 000万斤,独山城关1 500万斤,贵阳市4 000万斤。这说明直到1960年,贵州省还在储备粮食。与此同时,北洁地区也在储存备战备荒粮1,主要是大豆,数量大致在几百万斤,主要储存在地区以及交通沿线各县城。这些粮食主要是保障军队供应,由省粮食厅直管,没有中央的指示不能动用。这部分粮食即使在“大饥荒”时期也没动用过。

1.参见:2010年3月7日WDC访谈记录。

从上文可知,储备粮是有的,也没有动用。但需要说明的是,这部分储备粮规模并不大,以北洁地区为例,根据市镇供应指标较低的1960年12月的销售指标看,只有1 295万斤(其中口粮800万)。由此可见,几百万的“甲子粮”还不到一个月的销售指标,即使动用对饥荒的缓解也起不到多大作用。

省一级的库存状况如何呢?1960年11月9日贵州省徐副省长的指示中有这么一句话:“去年出了问题还有国家库存顶着,今年再出问题,可没有那么多粮食了。”2由此可见,省一级的粮食库存到1960年底已经所剩无几了,也就谈不上储备粮了。

2.参看:《徐副省长几点指示(记录稿)》,1960年11月9日。

根据前面关于地方虚报产量的证据,可以说明公社一级根本没有储备粮。在国家粮食储备任务都很难完成的情况下,公社自然没有储备的可能。

由于公共食堂期间粮食实行集中管理,社员也不可能有储备粮。农民的储备粮只可能是1958年以前的个人储备,但由于口粮水平低,即使有数量也很少。况且,到了1959年大搞“反瞒产私分”,挨家挨户搜粮食3,农民私人的储存也就基本上荡然无存了。

3.参看:2009年7月28日XYZ访谈记录;2010年3月1日WWH访谈记录。

由此可见,从各级政府到社员,当时的储备粮数量都非常有限,这是我们理解政府救灾“不力”的关键。

四、结论行文至此。我们对北洁地区1958-1960年的粮食收支状况有了一个大概了解。为了更清晰展现各年的粮食收支情况,笔者将各年的粮食主要收支项目作表如下:

| 表 3 北洁地区1958-1960年度粮食收支状况 |

从上表中我们能够清晰地看到,1958-1960年三年间粮食总产在降低,而粮食征购实绩和粮食外调量一直保持在一个很高的水平,以1959年为甚,用于社员分配的粮食急剧减少,在人口相对稳定的情况下造成农村人口人均口粮的严重下降。于此同时,国家返销粮也在不断增加,人均返销量也随之增加,国家总体的粮食销售量也在增加,由此我们不难看到一幅“大购大销”的画面。从最后一栏年度剩余不断减少甚至倒挂可以看出,北洁政府在救灾上确实做出了实际的行动,救灾不力实因能力有限,即前文提到的库存不足。

粮食流转体系是一个粮食“蛋糕”从产出到分割的过程。在“分蛋糕”的过程中,不同角色的份额不仅取决于粮食“蛋糕”的大小,还取决于分割索取权的优先次序。如果按照比例分配,只要“蛋糕”的大小没有被夸大,就不会出太大问题。问题就在于如果“蛋糕”被夸大了,享有优先分割索取权的一方或几方按照被夸大的“蛋糕”索取应有的比例后,处在分割索取权末端的角色所得份额就会低于应有的比例。到“大跃进”时期,下面这段访谈材料能更好的说明问题:

W:我跟你说那次,张专员他批评,张为世张专员,他是搞大购大销,我说“张专员,这一场你要注意,粮食部门、财贸部门怎么会搞大购呢?是按照你农业产量来安排的,我们比例是越购越低,你那个产量吹齐个(吹到)30多亿斤。”本来是十几亿斤,二十亿斤粮食都不到,基本上查好几年都是十几亿斤,那次就是吹,吹了30亿斤,还有60亿斤的说法。哎,这些……(WDC访谈记录:2010-03-07)

因此,问题不是很多学者提到的中央政府一味追求高征购率,而在于在产量没有得到核实的情况下,也即是在估产远高于实际产量的情况下,即使征购比例降低,实际征购量也在增加,形成高征购。

从前面的论述中,我们可以得知“大跃进”时期的粮食运转体系与统购统销以来的其他时期没有实质性不同,从中央与地方的粮食权力格局到粮食流转的各个环节都不存在巨大改变。“大跃进”时期粮食流转体制与粮食“统购统销”其他时期相比的根本不同之处在于以高估产为基础的粮食五年购销包干制度。在“大跃进”时期浮夸虚报的社会背景下,以1958年粮食高估产为基础的粮食包干制度对整个“大跃进”时期的粮食流转体系带来了深远的影响。

在地方粮食权限极小的情况下,高估产带来的高征购任务造成了地方政府不得不在粮食减产的情况下大量征购“过头粮”,形成“大购”的局面;同时为了维持农业人口的正常生活,又不得不在缺粮季节大量返销粮食,形成“大销”的局面。随高征购任务而来还有高外调任务,而粮食大量外调的后果是地方粮食库存不足,无法支持“大销”。粮食问题还涉及当时的粮食分配权力格局。

前文已经就统购统销时期的粮食“分级索取权格局”作了细致的描述。简单说来,它不是一个国家与农民、城市对农村的对立格局,而是一个权力等级划分格局。在这个格局中,中央政府和省级政府占据第一位,市镇和工矿区在第二位,缺粮地区在第三位,社员粮食分配在第四位。这个粮食索取权格局在整个统购统销时期没有大的改变。“大跃进”时期与其他时期不同的是,食堂的建立实际剥夺了农民的粮食私有权。但是,这不是说农民没有粮食的索取权。首先,作为社员分配部分的粮食不是直接由国家掌握,而具有集体所有、集体消费的性质。此外,很重要的一点是国家供应原则的存在。在缺粮的时候农民可以向国家申请粮食供应。国家供应不足和没有供应的原因也不是国家缺乏供应的制度和动机,而是库存不足,缺乏供应能力。也就是说,粮食分配不是单一的一次性分配,即国家征购与社员分配的对立,它还存在一个再次分配的过程——国家返销。

从“分级索取权”去理解“大饥荒”比林毅夫等提出的“城市偏重”(urban bias)视角更恰当。在“城市偏重”视角下,粮食分配体系中存在国家与农民、城市与农村的二元对立。这种视角会产生两个问题:一是对国家返销制度的忽略使我们不能很好地理解地方政府在救灾方面做出的努力;二是对粮食索取权等级划分的忽略让我们很难理解为什么地方政府救灾力量不足。从“分级索取权”的视角来看,粮食的国家返销说明粮食分配体系不是一套僵硬的制度规定,国家返销是对高征购的必要补充;地方政府返销能力不足的原因是国家优先征购,外调了大量粮食,造成地方库存不足。

若进一步探讨大饥荒的深层制度因素,笔者愿意诉诸地方官员的两种身份平衡机制,具体表现为“对上负责”(完成上级政府下达任务)和“对下负责”(保证地方的稳定)的动态平衡机制。对于一个官员来说,“对上负责”和“对下负责”是同时并存的两个职责,在具体的历史情境中可能有“量”的差别,却不具备“质”的差别。在“大跃进”时期,我们可以认为是“对上负责”暂时占了压倒性优势,“对下负责”被压抑,致使“上、下”失衡,从而产生一个偏向性的分级索取粮食体制,在众多因素的综合作用下造成了大饥荒。

综上所述,“大跃进”时期粮食问题的根源在于粮食高估产,高估产催生粮食的高额征购包干基数,这个包干基数一旦确定后意味着某一地区的征购量从1958年起五年内保持基本不变。在粮食减产的背景下,过度征购就不可避免了,尽管在“大购”之后还有“大销”,但由于在粮食“分级索取权格局”下,大量粮食外调造成地区粮食库存的不足。“大销”不可能等于“足销”,由此,我们也就不难理解1959-1961年的粮荒了。

Ashton Basil, Kenneth Hill, Alan Piazza, Robin Zeitz. 1984. Famine in China 1958-1961. Population and Development Review(4). |

Bernstein T. 1984. Stalinism, Famine, and Chinese Peasants: Grain Procurement During the Great Leap Forward. Theory and Society(3). |

Chang G., Wen J. 1997. Communal Dining and the Chinese Famine of 1958-1961. Economic Development and Cultural Change(1). |

Coale Ansley J. 1981. Population Trends, Population Policy and Population Studies in China. Population and Development Review(1). |

曹树基. 2005. 大饥荒: 1959-1961年的中国人口. 香港: 时代国际出版有限公司. Cao Shuji. 2005. The Great Famine: Population of China from 1959 to 1961. Hong Kong: Times-INC. |

范子英, 孟令杰. 2006. 对阿马蒂亚·森的饥荒理论的理解及验证:来自中国的数据. 经济研究(8). Fan Ziying, Meng Lingjie. 2006. New Explanations and Test to Sen's Entitlements: Evidence from China. Economic Research Journal(8). |

范子英, 孟令杰. 2007. 经济作物、食物获取权与饥荒:对森的理论的检验. 经济学(季刊)(2). Fan Ziying, Meng Lingjie. 2007. Economic Crop, Food Entitlement and Chinese Famine: A Test on Sen's Entitlement Theory. China Economic Quarterly(2). |

John S. Aird. 1982. Population Studies and Population Policy in China. Population and Development Review(2). |

Kung J., Lin J. 2003. Of Man and Food: What Caused the Great Chinese Famine of 1959-1961?. Economy Development and Cultural Change(1). |

Kung J., Shuo Chen. 2011. The Tragedy of the Nomenklatura: Career Incentives and Political Radicalism during China's Great Leap Famine. American Political Science Review(1). |

Lin J.Y. 1990. Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961. Journal of Political Economy(6). |

Lin J. Y., Denis Yang. 2000. Food Availability, Entitlements, and Chinese Famine of 1959-1961. The Economic Journal(460). |

Yang D.L., Fubing Su. 1998. The Politics of Famine and Reform in Rural China. China Economic Review(2). |

赵发生. 1988. 当代中国的粮食工作. 北京: 中国社会科学出版社. Zhao Fasheng. 1988. Grain Work of Modern China. Beijing: China Social Science Press. |

周飞舟. 2003. 三年自然灾害时期"我国省级政府对饥荒的反应和救助研究. 社会学研究(2). Zhou Feizhou. 2003. The Research on Government's Action and Aid to Disaster at Province Level during the Three-years Disaster. Sociological Studies(2). |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31