自诞生之日起,社会学就没有停止过对知识分子问题的探索。从马克思([1844] 2002)对知识分子与工人阶级之间关系的讨论到涂尔干(Durkheim,[1893] 1984: 291-328)对无涉道德的通识教育在社会失范的蔓延中所起作用的指责,再到M.韦伯([1919] 1946;[1922] 1963)对以宗教和科学为业的分析,社会学三大鼻祖都对有关知识分子的问题作出了深刻的论述。19世纪和20世纪之交的德雷福斯事件首先赋予了知识分子社会学以合法性;同样,人们普遍可以感觉到,在20世纪的最初10年,知识分子作为一个具有共同阶级意识的群体似乎正在兴起;更有甚者,有关新阶级(new class)的激烈争论,使得知识分子问题在20世纪70年代成为了社会学的核心议题之一。然而,作为一个学科领域的知识分子社会学(sociology of intellectuals)却呈现出不平坦的发展历程,并且常常受到道德使命的困扰和分析框架缺乏的拖累,由此所导致的结果是,知识分子社会学从未获得过与其研究对象相匹配的身份。1相反,知识分子社会学经常被划入其他领域,例如知识社会学(sociology of knowledge)和科学社会学(sociology of science)。

1.笔者2009年曾在网上搜索,结果未能发现任何以“知识分子社会学”为题的英文授课大纲,可为佐证。

以英文文献为主,本文旨在对知识分子社会学1作一项批判性的回顾,勾勒出知识分子社会学由道德主义(moralism)向分析社会学(analytical sociology)重构的发展前景,在此基础上,本文提出一个新的分析性框架。需要指出的是,本文着重考察知识分子与政治之间的关系,尤其是知识分子的政治意识和倾向,但这并非知识分子社会学的唯一课题,当然,许多相关研究并不涉及政治(Fourcade, 2009; Gross, 2008; MacKenzie, 2006)。关于其他方面,本文不拟深入考察,原因有二:其一,如果以事无巨细为目标,本文的篇幅将成为对读者阅读耐心的巨大考验;其二,更为重要的是,知识分子与政治的关系是贯穿社会学一百多年发展史的核心命题,而学术旨趣、知识的述行性(performativity)等课题属于相对新兴的领域,其影响力暂时也难以与政治意识相比肩。

1.显而易见,本文讨论和征引的不少作者并不是狭义上具有社会学学位的“社会学家”。笔者的选取标准是其作品和相关概念的社会学意义。

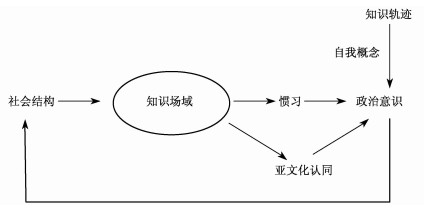

本文的结构如下:首先考察知识分子的定义,其次归纳学界对知识分子阶级属性的分析,然后讨论知识分子在社会中的角色,尤其是知识分子对政治事务的介入;在考察知识分子政治意识的相关研究后,笔者提出知识分子社会学研究应由道德主义向分析取向转型的倡议,尤其是知识分子从“自变量”向“因变量”的转化;最后,本文综合知识场域(intellectual field)、惯习(habitus)、自我概念(self-concept)、亚文化认同(subcultural identity)以及知识轨迹(intellectual trajectory)等概念,提出一个知识分子政治意识的分析性理论框架。

一、何谓知识分子界定知识分子(intellectuals)是一项极为困难的任务。正如L.科塞(Coser, [1965] 1970: xv)所言,“少有当代术语像‘知识分子’一样缺乏精确度”。“知识分子”之所以成为一个饱含争议的名词,一个可能的原因在于,它所指涉的对象并非一种本体论意义上的实体,而任何定义最终都是自我界定和自我建构的尝试,是一种边界的划分和身份认同的建构,因为这些纷繁的定义无一例外都是由知识分子自己所提出来的(Bauman, 1987: 8)。一个佐证是,在谈论知识分子时,许多社会学家不加区分地交叉使用第三人称的“他们”和第一人称的“我们”(Goldfarb, 1998; James, [1907] 1912)。

作为一个形容词,intellectual在英语世界中由来已久,但一直到19世纪早期,才开始被用作名词,常被用来形容心智或才智(Collini, 2006: 17-18)。1813年,这个词首次被用来指称一个群体,开始与各种现代观念联系起来,并成为传达一种群体身份的词——“知识界”(intelligentsia)。后者起源于19世纪的俄国,它被用来表示兼具下列五项特征的群体:深切关注公共事宜、对国家抱有个人责任感、常赋予政治和社会议题以道德性、将寻求最终逻辑结论视为个人义务、确信现有社会秩序存在问题并亟需改正(Confino, 1972: 118)。随着德雷福斯事件的爆发,作为一个术语的“知识分子”在19世纪末期映入法语和英语世界的公众视野(Collini, 2006: 20-21; Kadushin, 1974: 4),同时,在有关德雷福斯事件的讨论中,“知识分子”(intellectuals)开始以复数形式出现(Collini, 2006: 21)。

由此引出一个问题:既然现代意义上的“知识分子”这个词只有一百余年的历史,那么,“知识分子”本身是否也是一个现代概念?P.雷丁(Radin,1927)发现,无书面文字的远古时代已存在喜好探究哲学基本问题的人(转引自Coser, [1965] 1970: xviii)。在东西方历史中相当长的一段时期,能够接触到“文化产品”的人与祭司、牧师、修道僧等宗教领袖具有极大的重叠性;更有甚者,经典的研究表明,东方社会最重要的宗教理论以及西方社会最重要的伦理思想均来自知识精英(韦伯, [1922] 2005)。1勒戈夫(Le Goff, [1957] 1993)将知识分子的历史追溯至12世纪的欧洲,认为大学在西班牙、法国、英格兰和德国的若干大城市的创立直接导致了知识分子群体的出现。2 Z.鲍曼(Bauman, 1987)则认为知识分子出现于启蒙时代的西欧,是作为现代性之重要特征的“知识/权力”共生的产物。L.科塞(Coser, [1965] 1970: xviii-xix)也强调,具有自我意识的知识分子群体迟至在17世纪开始出现,“他们是一个现代现象,是伴随着现代史的开端而登场的”。

1.这里确实存在循环论证的意味。

2.参见涂尔干. [1938] 2006.教育思想的演进[M].上海人民出版社.

与之相联系的另一个问题是:“知识分子”是一个西方概念吗?尽管intellectual是一个英文单词,但它的某些含义对于东方社会来说并不陌生。魏斐德(Wakeman, 1972)指出,帝制中国晚期的“士”与现代意义上的西方知识分子并无本质区别。季羡林([1995] 2005: 214)坚持认为:“中国有五六千年或者更长的文化史,也就有五六千年的知识分子。” 李零(2007)将孔子视为中国知识分子的典型。余英时(1987b)在强调中国传统知识分子1与近代西方知识分子的差异的同时,将本文前面提及的康菲诺(Confino)所列举的知识界的五项特征与中国传统知识分子进行比照,结果发现,除了第四项,“其余四项则在以天下国家为己任的中国传统知识分子的身上都同样找得到清楚的痕迹”(余英时,1987a:3)。但这种观点遭到了不少人的反对,认为中国20世纪之前的士绅阶层是社会的实际治理者,因而不同于西方“理念人”意义上的独立的知识分子(秋风, 2008),后者只能是一个有特定时空与文化背景的近现代概念(葛荃, 2001)。在印度,四大种姓之首的婆罗门长期垄断高层次教育和文化。季羡林([1995] 2005: 217)主张他们就是“地地道道的知识分子”。但在印度独立之后,教育的普及打破了婆罗门种姓的这种垄断,而其他职业也开始引入婆罗门种姓。又如,在缅甸,佛教在历史上长期享有国教的尊崇,而僧侣成为整个社会受教育程度最高的一个阶层,其中的不少人更是持有强烈的入世情怀,多次参与甚至领导政治抗争活动。这些僧侣是否就是西方人所说的“知识分子”?

1. “中国传统知识分子”这种说法本身就是一个吊诡。

以上所涉及的诸多争议,实际上源于“知识分子”这个概念的不同定义。但是,人们应当看到,在不同的定义中,暗含了在不同定义者之间的一个共同特点,即他们首先都认可一种先在性的知识分子定义,然后将考察的群体与定义进行比照,决定这个群体是否符合知识分子的“标准定义”。关于知识分子的不胜枚举的定义往往基于不同维度的考察和综合。我们可以总结出如下四个维度:个人特征、产出、在社会中的结构性位置以及总体性社会角色和职能。

就个人特征而言,知识分子常常被定义为受过良好教育的人,或用现代社会学术语来说,拥有高度“文化资本”(cultural capital)的人。尽管许多学者试图区分“才智”与“智商”(intelligence)(Hansen, 1969: 312-313),但“知识分子”一词仍然经常被等同于高智商者,或“有文化的人”(men of letters)(Tocqueville, [1856] 1998: 195)。J.巴森(Barzun,1959: 5)将知识分子视为“有意识且灵活地施展智识”的人。郝夫斯泰特(Hofstadter,1963: 27)将知识分子看作为思想而生者,其思想以“不偏不倚的智识、概括力、自由探索、创意革新、激进批判”为标记。M.韦伯([1922]1978: 926)视知识分子为“在一个文化共同体(Kulturgemeinschaft)中夺取领导权的人”,并将“文化共同体”解释为一群由于其特有禀赋而得以接触所谓“文化产品”的人。对知识分子的这种定义招致了越来越多的批评,认为它没有对“知识分子”和“学者”(scholar或academic)或“知识劳动者”(knowledge worker)作出区分。如果我们将“思想”(idea)或“才智”等同于“教养”(cultivation)或“智商”,那么体制内的、在大学教书的学者,甚至流芳百世的艺术家就成为知识分子的典范,因而在承认知识分子和学者的重叠性的前提下,更多的人主张应当在二者之间划出界线。

知识分子可以被视为对社会抱有深切关怀或责任感的个人。在希尔斯(Shils, [1958] 1972b: 3)看来,知识分子是一切社会中“对神圣之物具有非凡敏感,对其所处世界的本质和统治社会的规则具有非同一般的反省”的少数人,这些人“天性即要看透事物表层下的本质”。L.科塞(Coser, [1965]1970:)将知识分子归纳为表现出“对社会核心价值的深刻关切”(同上:xvi)的人,他们“倾向于对其所处时代和环境下的常规思想与假设加以审视”(同上:xviii)。问题在于,对社会的“深切关怀”往往并不那么容易界定。波斯纳(Posner, 2001: 22)曾讨论过美国自由主义哲学大师罗尔斯(J. Rawls)的例子。后者将深刻的哲学理念运用于诸多重大的、具有本质性的政治问题中,但从未面向公众写作;受其影响者多为学院内人士,而非社会公众。由此,波斯纳将罗尔斯排除于知识分子队列之外,而将“知识分子”与“公共知识分子”(public intellectual)划上了等号,尽管作为概念,后者本身就是一个吊诡。换言之,“知识分子面向公众写作,或至少超出学术或专业读者的范畴,写作内容则是‘公共议题’,意即最宽泛意义上的政治事宜,也包括文化事宜,如果后者是从意识形态、伦理或政治(三者也许是一回事)的视角来审视的话”(同上: 23)。如果我们接受这一较为狭窄的定义,一系列问题又随之产生:知识分子是否必须具有批判性,甚至必须位于政治光谱的左侧?应该在多大程度上具有批判性?联系到“知识界”的特征,知识分子是否必须“确信现有社会秩序存在问题,并亟需改正”?批判的对象是什么?这种批判性源于何处?而这些问题在现有讨论中并没有得到澄清。许多对知识分子定义和任务的规范性讨论都假定了道德判断,而后者必定是不可靠乃至是危险的。甚至有人宣称,“诉诸道德权威几乎总是具有虚伪性或强制性,或二者兼备。‘道德主义’是比一切它试图抵御的罪恶更危险的敌人,而且对道德的讨论从不能解决任何问题,也无法改变任何人的观点”(McClay, 2002: 110)。1

1.尽管McClay是从批判的角度征引这一观点的。

知识分子的产出或任务经常被看成是设计文化或思想,用J.班达(Benda, [1927] 1928: 43)的话说,他们并不追求实际利益。李普塞特(Lipset, [1960] 1981: 311)通过职业来界定知识分子,将后者视为“所有创造、传播和应用文化的人,文化在这里指人的象征世界,包括艺术、科学与宗教”,文化的创造者,即哲学家、艺术家和作家,占据核心;艺术表演者、教师与报道者传播文化;医生、律师等职业人员则位于边缘。尼布尔(Niebuhr, 1960: 302)视知识分子为“共同体中较善于表述者,尤其是那些在其所处行业或职业中,在教会和学校中,在媒体和艺术上擅长表述的人”。E.汉森(Hansen, 1969:314)将态度和职业维度结合起来,视知识分子为“经常操纵和内化象征性环境而非物质性环境,使前者成为自我在本体上确立的主要手段”。

“知识分子”概念还被一些研究者依据其在社会中的位置来予以界定。一些宽泛的定义将所有大学毕业生都视为知识分子(James, [1907] 1912: 319; Shils, [1958] 1972a: 59)。在美国,经常为《评论》、《纽约书评》等杂志撰稿的人会被很多人视为知识分子(Kadushin, 1974: 5)。

从更结构化或功能化的视角出发,一些研究者根据其所承担或应当承担的特定职能与角色来界定知识分子。曼海姆(Mannheim, [1929] 1936: 10)将知识分子看作“以为[其所处社会]提供一种对世界的阐释为特殊任务的社会群体”。卡杜欣(Kadushin, 1974: 7)探讨了“知识精英”(intellectual elite),将其界定为“处理高质量的关于价值与美学问题的宏大思想”以及将自己对这些问题的判断传播给“一个较为广泛的读者群”的专家。葛兰西(A. Gramsci)对知识分子的理解要宽泛许多,将其定义为“任何在社会中主要履行组织、管理、引导、教育或领导他人的职能的人”(转引自Forgacs, [1988] 2000: 300)。萨义德(Said, 1994: 85-102)认为,真正的知识分子是对权力讲真话的异见者。沃德瑞(Verdery, 1991a: 17)将知识分子界定为“具有一系列优势的场域在某些时刻的占据者,包括形成和传播话语,因而构筑社会概念为其成员‘认可’的方式,以及形成人的主体性”。这一定义反映了一种对知识分子的活动而非特征的强调。根据这种视角,知识分子可以被看作是一个流动且经常具有抗争色彩的社会空间的占据者。

无论是个人特征还是社会角色,上述定义都忽略了这样一点,即究其本质,“知识分子”是社会建构的产物,并且受到历史与文化方面特定结构的影响。对知识分子的界定活动本身就隐含了包容与排除。正如Z.鲍曼(Bauman, 1987: 1)所阐明的,对知识分子进行界定与其说是一种经验探寻,毋宁说是一种动员和呼吁,因为其目的是阐述知识分子使命的社会价值;这种界定由于只试图寻找知识分子群体的内在属性,而忽略了重要的一点, 即知识分子是一个关系性(relational)概念,这一概念的成立必定假设了另一个“非知识分子”本体,这就宣告了一种排除或对立。更为关键的是,这种对立的具体表现实际上是随着历史、社会和政治情境的不同而处于经常性的变动中。换言之,并不存在一个可以基于其自身特征而自足地被界定的“知识分子”本体。

布迪厄(Bourdieu, [1984] 1988: 256-257)否认知识分子的“客观”定义的存在,认为在研究展开之前界定探究对象必然会缩减后者的可能范畴,从而造成误导性。更为重要的是,界定行为本身就与象征性权力(symbolic power)有关;换言之,谁是知识分子这一问题本身就是文化场域中斗争的焦点。对于布迪厄来说,真正重要且亟待解释的是斗争本身,而非作为其产物的知识分子定义。与这一观点相一致,M.福柯(Foucault, [1977] 1994)认识到了知识分子现象背后的权力因素,倡导将传统的超越阶级根源且致力于捍卫普世价值的知识分子(universal intellectual)置换为不同领域的专家(expert specialist),并且, M.福柯强调不存在独立于权力的价值。布迪厄与M.福柯的观点为越来越多的社会学家所接受,1大量的研究开始将注意力从知识分子的定义转向有关争夺象征性权力的斗争、基于知识和专家意见(expertise)对价值的介入(intervention)的影响,以及这种斗争和介入的含义(Eyal, 2003; Eyal & Buchholz, 2010; Kurzman, 2008)等。综上所述,我们足以可以得出这样的结论,“知识分子”作为一个本体性范畴,其定义在社会学中正在逐渐失去相关性;或者说,其定义本身或对知识分子的边界划分正在成为社会学研究的对象,而非研究的预设。

1.另参见Collini(2006: 57)对布迪厄的批判。

二、知识分子是一个阶级吗一个长期困扰知识分子社会学的问题是:知识分子是否构成一个独立的、具有普世性的阶级?对此存在三种分析传统,即阶级在己论(class-in-themselves)、阶级无涉论(class-less)和阶级相关论(class-bound)(Brym, 2001: 7632-7633; Kurzman & Owens, 2002; Walker, 1979b)。

(一) 阶级在己论马克思既没有提供一套关于知识分子的系统理论,1也没有对阶级作出正式界定,但在他并不那么明确的分析中,知识分子可被视为根植于阶级斗争之中的,这为一波又一波在社会层级中定位知识分子的后续尝试奠定了基础。早期的马克思主义者将知识分子视为(至少是潜在的)资本主义制度中无产阶级的一部分,尽管某些批评者指责马克思试图以知识分子来置换真正的无产阶级,并利用了工人(King & Szelényi, 2004: vii),许多后来的马克思主义者,包括列宁(Lenin, [1902] 1975)和毛泽东([1925] 1967),对知识分子“未能”更为激进化而感到懊恼,并将知识分子(至少是其中的一部分)置于小资产阶级的范畴中。

1.马克思从未使用intellectual这个词,而使用Mann der Wissenschaft,后者可以被翻译为“科学研究者”,但它实际上是现代意义上的知识分子的泛称。

19世纪末、20世纪初的德雷福斯事件被后人称为“知识分子的抗议”(Franz, 2007: 98),而现代意义上的“知识分子”正是在这一时期诞生的(Cahm, 1996: 69)。这是人类历史上知识分子第一次将自己视为一个普世性的、具有内在连贯性的社会群体,并构成了一个阶级:

在现时代的民主中……我们[知识分子]是对应于旧时代贵族的唯一的永久分子。我们有世代延续的传统,……[并且]我们只支持理想……。我们应该有自己的阶级意识。我们是“知识分子”(Les intellectuals)(James, [1907] 1912: 319)!

这种情况并不仅仅发生在法国:知识分子在第一次世界大战之前的一波民主化运动中获得了全球性的身份认同,并直接参与甚至领导了这一波政治浪潮(Kurzman, 2008)。在美国,对越南战争的憎恶使左翼知识分子联合起来,一种空前的“团结感”在他们中间油然而生(Coser, [1965] 1970: xi)。

对知识分子阶级性予以分析的最著名、最明确的尝试来自新阶级理论家,后者在20世纪60、70年代引发了激烈的辩论(Bruce-Briggs, 1979; Kellner & Heuberger, 1992; Walker, 1979a)。新阶级理论是20世纪30至50年代间盛行的官僚—技术阶级(bureaucratic-technocratic class)理论的延伸,后者认为,一个新的、具有主导性的技术—官僚阶级正在西方社会与/或苏联兴起。从不同的政治观点出发,D.贝尔(D. Bell)、古德纳(A. Gouldner)、康拉德(G. Konrád)和扎列尼(I. Szelényi)等都对新阶级作出了极为重要的研究。

D.贝尔([1973] 1976, [1979] 1991)在其著名的后工业社会的框架下分析了知识分子。他指出,随着高等教育的扩张,信息和知识的重要性日益凸显,相应地,资本主义阶级体系出现了断裂,导致知识分子群体的出现并由此发展为一个具有内在一致性的社会阶级。巴兹隆(Bazelon, 1967)提出了相似的观点,尽管他更多地关注的是知识分子的职业维度。

在这一时期,势力渐增的新保守主义者(neoconservatives)也注意到了新阶级的兴起。新保守主义运动创始人之一的克里斯托(Kristol, 1978)写道:

现今有一个在总体上对商业,尤其是对大公司持敌对态度的新阶级。作为一个群体,他们可以在庞大且逐渐成长的公共部门及媒体中找到。他们往往对个人财富无甚兴趣,厌恶自由市场经济,并确信社会可以通过政府对国家经济生活更多的干涉而得到改进。他们就是媒体。他们就是教育系统。他们对自由市场经济的厌恶源自他们对其有限的影响。他们倾向于一个具有庞大的政治成分的体系。这是由于新阶级对政治的极大影响。

这种对知识分子思想左倾及其对政治的影响的担忧由来已久,哈耶克(Hayek, 1949)、R.阿隆(Aron,[1955] 1957)和霍兰德(Hollander,1981)分别在20世纪40年代、50年代以及80年代表达了类似的担忧。

左翼社会学家古德纳(Gouldner, 1978a: 153)对普世性新阶级的兴起提供了一幅可能是最为激进、乐观且容易招致争议的图景:

所有在20世纪卷入新兴的世界社会经济秩序的国家中,一个由知识分子和技术型知识分子构成的新阶级……开始与控制国家经济的团体相抗衡……。阶级之间新的斗争与新的阶级体系正在发展中国家的第三世界、苏联及其附属国的第二世界以及北美、西欧和日本晚期资本主义的第一世界缓缓升起。

在古德纳(同上: 159)看来,新阶级是一个“有瑕疵的普世阶级”(flawed universal class):

新阶级是一个精英阶级,它追逐自己的利益,并利用其独有的知识来提升自己的利益和权力……。然而新阶级仍然可能是历史赋予我们的最佳利器。

作为一位马克思主义者,古德纳在知识分子与生产关系和文化资本的关系中看到了共同点。新阶级的力量来自于其有根有据的、批判性的话语文化,一种“在历史上具有解放性的理性”(Gouldner, 1978b: 379),后者将知识分子与技术精英联合起来(Gouldner, 1978a: 176-180)。这一解放性阶级“在不损害自身利益的情况下,颠覆了一切建制、社会边界与特权”(Gouldner, 1978b: 379),并有可能成为一个占统治地位的阶级。

几乎在同一时期,康拉德和扎列尼(Konrád & Szelényi,1979)对中欧地区的知识分子进行了颇为类似的研究。康拉德和扎列尼对新阶级的界定与古德纳的看法一致,都包括知识分子和技术精英。他们认为,被马克思预言为社会主义主导阶级的工人并不真正握有权力,甚至是最没有特权的阶级,至少在中欧地区的社会主义国家中是如此。相反,知识分子正在通往权力的途中,即使还没有成为统治阶级,他们也正朝此方向迈进。而将知识分子与其他阶级区别开来的恰恰是他们对“具有目的论色彩的知识”(teleological knowledge)的垄断(Szelényi, 1982: S306),这种知识“对确立和执行社会目标必不可少”,是关于“社会发展规律与前进路径”的知识(Verdery, 1991b: 429),它起源于“理性的再分配”(Konrád & Szelényi, 1979: 53),意即政治体制的合法化神话。

对新阶级的讨论在20世纪80年代开始退潮。L.P.金和扎列尼(King & Szelényi,2004: xiii)注意到,自从“新阶级”作为一个专业术语由巴枯宁在1870年左右首次提出来以后,虽然已经过去了一个多世纪,但是,“对新阶级的理论表述却仍是一团乱麻”。对于新阶级理论在社会学家中的“失宠”,我们可以归纳出以下几种解释。首先,社会学家对于新阶级本身的含义难以达成一致。正如D.贝尔([1979] 1991: 144)所观察的,“新阶级”概念“在语言学和社会学上混乱不堪”,它常常指涉两个方向:一个新的社会阶层(stratum)的兴起与“一种咄咄逼人的文化态度”的产生。政治立场左倾的学者倾向于通过前一个视角来理解新阶级,右翼学者则对后一个方向关注更多。尽管这两种取向常有交叠,然而,它们并不必然重合。其次,社会学家对新阶级的组成成分存有争议。社会学家列出的候选人一般包括人文知识分子、官僚、职业人员、技术精英、工程师、公司管理者以及激进或反叛文化(adversary-culture)的知识分子,而这些范畴本身就缺乏一致的定义(Brint, 1984; Kellner & Heuberger, 1992; Mills, 1951: 291-292)。第三,如果新阶级还没有成为统治阶级的话,它最终将如何获取权力,社会学家对此语焉不详。是借助于后工业社会的崛起和技术—经济秩序的变革(Bell, [1973] 1976)?是取决于一个信息时代的到来(Brooks, 2000)?是基于对媒体和教育体系的控制(Kristol, 1978),对思想的阐述与传播(Wright, 1979: 193),有根有据的、批判性的话语(Gouldner, 1978a, 1978b)以及对知识(Drucker, 1969)、具有目的论色彩的知识(Szelényi, 1982)抑或“象征性统治”(symbolic domination)(Martin & Szelényi, 1987)?是对反叛文化的推进(Podhoretz, 1979),还是依靠其高层次教育的身份(Bazelon, 1967)?还有,以何种知识将新阶级与其他阶级区隔开来?它在多大程度上具有普世性?新阶级服务于何者的利益(Ehrenreich & Ehrenreich, 1979; Wright, 1979)?它是在资本主义西方社会还是在苏维埃类型的社会中成为统治阶级,抑或二者皆有可能(King & Szelényi, 2004: xiii)?新阶级的排斥性有多大?它是否只包括思想左倾的知识分子?新阶级如何将其知识或文化资本转化为政治权力?它究竟具有多大的革命性?这些都是棘手的问题,而不同的新阶级社会学家往往基于对结构(structure)或主体施为(agency)的不同强调,给出不同的答案。更有甚者,许多社会学家已经开始质疑新阶级的存在(Brint, 1984; Wrong, [1983] 1998)或其获取权力的潜力(Hacker, 1979)。布林特(Brint,1984)将新阶级的一系列观点与企业主和企业管理者的观点进行比较,发现二者之间并无实质性差异。更为关键的是,“新阶级”概念往往由意识形态的激情所驱使,缺乏经验与实证的支撑。

自20世纪80年代以来,社会理论的发展对新阶级理论家的思考方式产生了巨大的冲击。后现代主义(Agger, 1991)迫使或驱使社会学家重新审视新阶级的本体性,阶级也成为解构的主要对象之一。尽管后现代主义从未真正成为理论的主流,但其诸多理论元素还是已经被广为接受,尤其体现在反本质主义(anti-essentialism)(Fuchs, 2001)的立场上。一些社会学家甚至宣告社会阶级的死亡或一个无阶级社会的到来(Kingston, 2000; Waters, 1991)。

(二) 阶级无涉论知识分子阶级无涉论和阶级在己论的历史同样悠久。曼海姆的知识社会学经典著作《意识形态与乌托邦》(Mannheim, [1929] 1936)可能是这一传统最具影响力的陈述。曼海姆认为,知识分子并不构成一个社会阶级,甚至不是“阶级的从属”;知识分子也不具备持续的集体行动能力,因为他们没有足够的共同利益,却存在高度的异质性。相反,知识分子是“一个阶级性相对缺乏的阶层的成员,这个阶层并没有牢固地嵌入于社会秩序”(同上: 154)。由于知识分子来自不同的社会阶级,与不同阶级相联系的种种观点或视角往往依附于知识分子身上。因此,知识分子的视角是由包含了所有这些互不一致的观点的知识媒介所决定的。曼海姆(同上: 154-157)借用了阿·韦伯(A. Weber)的术语,将知识分子视为一个“社会无涉”(socially unattached)或“非依附”(free-floating)的阶层,并认为“一种只考虑社会—经济阶级的社会学永远无法充分理解这种现象”。

然而,曼海姆并不认为知识分子是一个没有根基的阶层,因为教育将知识分子捆绑在一起,并使他们面对“社会现实的对立趋势的影响”。从而,对于曼海姆来说,知识分子尽管并不构成一个阶级,却超越了阶级。曼海姆(同上: 155-159)相信,“非依附的知识分子”将通过创造一种其他团体的意识形态的“动态综合”而实现其潜力。

持上述观点的绝非曼海姆一人。D.考特(Caute, 1966: 17-19)指出:“社会学理路……尽管对无产阶级或农民行为的分析极其重要,对知识分子的研究却有局限……。[知识分子]的政治依附仍然是有关个人信念、个人心理、个人选择的行为”。帕森斯(Parsons, 1969: 4)宣称知识分子将“文化考虑置于社会考量之前”,这实际上否认了知识分子的阶级性。E.赖德和李普塞特(Ladd & Lipset,1975: 132-133)也认为,“知识分子的社会角色中存在某些导致他们作为社会批判者的连贯角色的要素”,而批判力与创新性使知识分子超越了他们的阶级起源。

(三) 阶级相关论除了阶级在己论和阶级无涉论,还有一种介于二者之间的理论——知识分子阶级相关论。按照这种观点,知识分子既不是一个社会阶级,也没有超越阶级,而是由具有不同社会起源和文化背景的个人所组成的松散群体。葛兰西([1932] 2000: 304)的名言“人人皆为知识分子”实际上反驳了知识分子是一个独立的社会阶级的看法。作为一个20世纪30年代在狱中写作的马克思主义者,葛兰西对知识分子有一种颇令人惊讶的“现代”理解。他将“知识分子”看作一种社会角色(position)而非个人,并宣称,即使体力劳动也有其创造性和思想维度。由此,葛兰西否认将知识分子或知识活动凝聚为一个社会阶级的独有特征的存在,并认为知识分子的含义和身份受到历史情境的限制,且嵌入于不同的社会安排之中。

在坚持认为知识分子具有批判反省潜力的同时,葛兰西(同上: 309-311)反对曼海姆将知识分子视为无依附的思想家的观点,并提出了“集体知识分子”(collective intellectuals)的命题,1强调社会结构对知识分子意识的影响。他明确宣称,一切阶级都有其自己的知识分子:

1.葛兰西原本是用“集体知识分子”来指涉列宁主义政党,但这个概念可以在更宽泛的意义上被使用。

在经济生产世界基本职能的最初领域之外,一切社会团体还同时有机地创造了知识分子的一个或多个阶层,后者赋予这些团体以同质性,以及对其职能的意识,不仅是经济职能,还包括社会和政治职能(Gramsci,[1932] 2000: 301)。

布迪厄对知识分子研究作出了卓越的贡献。对于知识分子的阶级性,他采取了一种折中的立场,尤其重要的是他对文化资本、象征性暴力、文化生产场域以及权力场域的理解。在布迪厄(Bourdieu,[1979] 1984)看来,不同的知识分子由文化场域串在一起,而文化场域中不同的位置具有不同的经济、社会与文化资本禀赋,以及价值、思想和品味。有关场域的概念我们将在后面作详细阐述。

艾尔曼(Eyerman, 1994: 3)同样反对阶级性与非阶级性的二元分立,并提出了一种兼容现象学(phenomenology)与结构主义(structuralism)的知识分子“过程性”(processual)概念。他借鉴了吉登斯的结构化(structuration)理论,考虑到“个人和群体重新界定和再表述其所受限制”的行动与欲望所受到的历史情境的限定。基于对社会运动的研究,艾尔曼(同上: 15)格外关注“运动知识分子”(movement intellectuals),亦即“在参与政治运动的过程中,而不是基于主流文化制度获取‘知识分子’身份与认知的个人”。

柏林墙在1989年的倒塌以及东中欧共产主义政权在20世纪90年代初期如多米诺骨牌般地解体为检验新阶级命题提供了一个独特的机遇。许多社会学研究注意到了知识分子在这些地区共产主义倒塌中所扮演的角色,以及知识分子权力的剧增(Eyal, 2003; Eyal, Szelényi & Townsley, 1998; Torpey, 1995)。这一时期的研究摈弃了原有新阶级研究的僵化性,研究者从吉登斯、布迪厄与M.福柯的作品中吸取新的理论元素,并且更加注重研究的经验性。

三、教化还是颠覆社会科学家从未停止对知识分子社会角色的探讨与提倡,相关的文献可谓汗牛充栋,在此仅对其中最有影响力的观点作简要的勾勒。需要指出的是,知识分子做过了什么这个问题超出了本文的范畴,因此在本节中笔者侧重于对知识分子和社会秩序之间关系的梳理。

不妨先以美国为例。不同于知识分子在法国明星般的地位,1美国的知识分子似乎见证了一个下降的轨线,许多具有怀旧情结的人发出了“知识分子风光不再”的感慨。抛开潘恩、杰斐逊这些具有“知识分子特质”的开国元勋不说,美国的知识分子在二十世纪中叶仍享有崇高的道德权威与社会地位。以“纽约知识分子”这个群体为例,阿伦特(H. Arendt)、D.贝尔、S.贝娄(S. Bellow)、S.胡克(S. Hook)、克里斯托等一大批既左倾又反斯大林主义的“鸿儒”以曼哈顿上西区为据点,指点江山、笑谈国事,不仅影响了政策,而且开启了民智。然而,随着二战后高等教育体系的扩展,越来越多的知识分子成为大学教授,作品发表在匿名审稿的学术期刊上,他们忽然发现自己已无法和普通民众进行对话,不再具有道德权威,甚至成了一个与社会主流相脱节的阶层。

1. T.朱特(Tony Judt)在对整个欧洲大陆战后的知识分子的研究中同样描绘出了一幅“衰落”的图景,参见Judt,Tony. 2005. Postwar: A History of Europe Since 1945. New York: Penguin.

如果我们把历史视野进一步拓宽,可以发现,Z.鲍曼(1987)对西方社会知识分子的考察也反映了类似的趋势。在Z.鲍曼看来,随着西方社会实践模式由“现代性”向“后现代性”的转变,国家与知识话语都发生了深刻的变革,它们之间也出现了分裂。在现代性模式下,知识分子是社会进步的“旗手”或“导师”(或曰“立法者”);而在后现代性模式下,知识分子与权力的结盟开始破裂,知识分子成为“专家”(expert)、“智囊”(adviser)或“顾问”(counselor)(或曰“阐释者”)的同义词。而如果我们接受M.韦伯([1922] 2005: 156)对知识分子的定义,那么,在古典时期,知识分子由于“内心的困顿”而“渴望救赎”,这更与后现代意义上的专家形成了鲜明的对照。

对于知识分子与权力的脱离,学者表现出了不同的态度。雅各比(Russell Jacoby)在1987年发表了《最后的知识分子》,随后激起了对知识分子角色的热烈探讨,引发了一波关于知识分子是否“式微”的研究。按照雅各比(Jacoby,1987: xiii)的看法,美国的大学已经严重损害了知识分子,因为高等教育体系垄断了知识分子,后者致力于写出一本又一本只有业内人士才读得懂的晦涩著作,而独立的知识分子正在成为“恐龙”,恐有灭绝之虞:“一个幽灵正在萦绕美国的大学,至少是其教授:这就是乏味。”雅各比(同上: xi)颇为无奈地发问道:“我们的知识分子到哪儿去了?”这显然不是一个经验问题,而是与关于知识分子的价值定义密切相关:“我们”指的是经历了1960年代学生运动的左翼人士;“知识分子”指的是对公众发言的、批判美国政府和资本主义制度的公共知识分子。

有趣的是,就在同一年,布卢姆(Bloom,1987)在《美国精神的封闭》中传递了一条截然不同的信息:左翼知识分子正在毁灭大学,相对主义、虚无主义、平等主义、后现代主义、左翼文化批判、学生运动乃至摇滚乐严重损害了大学传授和增进人文知识的使命。布卢姆(同上: 382)对知识分子与政治的亲密关系忧心忡忡:

正如在政治中自由命运的责任已经转交给我们的政权,世界上哲学的命运已经转交给我们的大学,而二者之间从未有过现在这样密切的关系。我们面临的任务异常严峻,未来如何判定我们的工作将是一个大大的问号。

比较二人的观点,雅各比和布卢姆显然代表了两种对立的道德态度或政治立场,并基于各自的立场得出相反的经验结论:雅各比哀叹左翼知识分子的衰微,并将其归咎于大学;布卢姆哀叹大学的衰微,并将其归咎于左翼知识分子。这就涉及社会秩序中的知识分子理想类型。要对知识分子的社会角色进行讨论,最好的出发点可能是戈德法布(Goldfarb,1998)的《教化与颠覆》1一书。戈德法布提出了这样一个问题:知识分子的角色是培育公共场合的文明还是力促对常识的颠覆?这其实是社会与人文学科的一个核心问题——倘若如以上所说,知识分子与权力的天然结盟已不复存在,教化与颠覆就代表了对知识分子的社会角色,尤其是知识分子与权力(及其所代表的政治权威与社会秩序)之关系的两种本质迥异的认识。奥威尔(Orwell, [1945] 1968: 379)的“普通人不可能[像知识分子]这么愚蠢”这句名言拥有许多认同于清教徒式或“教化的”知识分子的赞同者,数量不菲的其他人则对知识分子生活的制度化感到失望,并力倡知识分子对政治的参与,后者可以被视为知识分子的“颠覆”版本。布卢姆追随斯特劳斯(L.Strauss)和艾略特(T.S.Eliot),居于政治光谱的右翼,他感慨的是“教化型”知识分子的衰落;雅各比深受葛兰西和M.福柯的影响2,从左翼政治立场出发,他哀叹的是“颠覆型”知识分子的式微。“颠覆型”知识分子欢迎少数族裔、女性主义者、马克思主义者、后现代主义者对主流秩序的挑战;“教化型”知识分子则警惕这种对主流文化的“入侵”,哀鸣多元化,而非“真理”或“美德”成为社会秩序和知识价值的判定标准。

1.中译本见杰弗里·戈德法布. 2002. “民主”社会中的知识分子.沈阳:辽宁教育出版社.

2.尽管葛兰西和M.福柯存在诸多重大差异,二者对知识分子的理解在本质上是相通的。参见R. Radhakrishnan. 1990. “Toward an Effective Intellectual: Foucault or Gramsci?” In Intellectuals: Aesthetics, Politics, Academics: Pp. 57-99, edited by Bruce Robbins. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

根据这种分类,人们不难理解基于道德立场对知识分子社会角色的呼吁。例如,在《知识分子的背叛》中,J.班达(Benda, [1927] 1928)严厉地批判了他所说的知识分子的堕落,指责他们抛弃了对单纯的学术理念的依附和追求。他主张,知识分子不该受到集体热忱的左右,而应关注超越性的普世价值,成为真理的公正无私的守卫者。这是一种“教化”的立场。萨义德(Said,1994: x)将知识分子的角色刻画为现状的“局外人、‘外行者’与扰乱者”,并指出,知识分子的责任要求他们“对权力讲真话”(同上: 102)。乔姆斯基(Chomsky, 1967)也持类似的观点,主张知识分子的责任是“揭穿政府的谎言,分析行动的原因、动机以及常常被隐蔽起来的意图”。这些都可以看作是“颠覆”的立场。当然,这两种立场并非不可调和,如邵建(2009: 20)所主张的:“知识分子批判应该是一种‘负责人’的批判,它不能出于一己之快,也不能仅仅满足道义即兴,更不能出风头一般抢占道德制高点。知识分子作批判发言时,需要有清明的理性、知识的底子、专业的水准,如不具备,宁可闭嘴。”这是一种居中的立场,或曰“教化的颠覆”。

与以上所述内容密切相关的问题是:这两种立场各自的思想来源是什么?希尔斯(Shils, [1958] 1972b: 17-21)列出了塑造知识分子与当权者之间关系的五种历史传统:科学主义(scientism)、浪漫主义(romanticism)、启示主义(apocalypticism)、民粹主义(populism)与反智主义(anti-intellectualism)1。这种类型学的分析可以给予我们不少启示,将教化与颠覆视为五种传统的不同组合。

1.希尔斯显然秉持一种宽泛的知识分子定义。

科学主义传统“拒绝承认传统本身的有效性;它坚持对一切被接受的事物进行验证,如果后者不符合‘检验事实’,就对其予以否认”(Shils, [1958] 1972b: 18)。大多数科学家和许多具有科学思维的学者都可以被归入于这一传统之列。

浪漫主义传统重视“相对于文化素养低下者的偏见和传统行动的……原创性”(同上: 18)。尽管科学主义与浪漫主义之间存在一定的对立,它们都忠于个人体验的终极性,以及对权威与世俗的反感。浪漫主义知识分子主要包括艺术家、记者与独立作家。

启示主义传统“从科学主义和浪漫主义中汲取了许多元素,但……依赖于一个更久远的传统,即启示主义或千年主义”(同上: 19)。启示主义知识分子相信世界充满了必将消亡的不公,而自己在创建一个更美好的世界方面承担着重要的任务。这种传统可以在《旧约》中找到根源,但“它真正的接受者为现代革命运动,尤其是马克思主义运动”(同上: 19)。早期的马克思主义者多将知识分子看成是无产阶级的先锋队,正如马克思(Marx, 1844: 182)本人所说,“没有无产阶级的超越性[Aufhebung],哲学将无法认识自我;没有哲学的认识[Verwirklichung],无产阶级将无法超越自我”,显然,这里所说的哲学的认识当然是由知识分子所承担的。葛兰西([1932] 2000)的“有机知识分子”(organic intellectuals)概念也符合这一传统的内核。

民粹主义是“一种对普通民众、未受教育者与非知识分子的创造性与超凡道德价值的信念;它在他们的实际品质或其潜力中发现美德”(同上: 20)。

最后一种传统,即反智主义,相信“过度的智识分析和讨论有可能侵蚀秩序的根基”(同上: 21)。秦始皇的“焚书坑儒”与霍布斯对知识分子引发英国内战的指控是两个著名的历史案例,而我们在当代美国社会中也不难发现这种思想的潜流。

必须指出的是,上述五项传统应当被看作M.韦伯笔下的“理想类型”,它们之间不存在泾渭分明的边界。事实上,当许多研究者阐述知识分子的角色时,几乎总是汲取、综合这些历史传统的不同元素。例如,马克思主义虽大量传承了启示主义传统,但同时又具有所有其他传统的色彩。在它对全人类解放的希望上,在斯大林对知识分子的打压上,在中国的“上山下乡”运动中,我们都不难看到其他传统的影响。

四、迈向知识分子的分析社会学如卡杜欣(Kadushin, 1974: 3)所观察到的,“对知识分子的研究几乎和知识分子本身一样数不胜数”。问题在于,既有文献大多具有一种道德主义取向,而忽略了经验分析,这在上文中也不难看到。大量研究不是将知识分子的实际身份、状态、思想与行动视为给定,而是假定了一种理想形态(Karabel, 1996: 205)。最为关键的问题是,对知识分子政治意识的偏见(如萨义德笔下的“异见者”)使我们错失了挖掘一个本身亟待解释的维度的机会。

除此之外,虽然我们对知识分子的政治意识与倾向,以及知识分子在特定历史背景和事件中所扮演的角色已经了解得不少,但对知识分子政治意识的起源和形构的理解则要肤浅得多。当然,社会学家对知识分子政治态度和意识形态的兴趣由来已久,然而,我们欠缺一种对意识形态塑造因素的微观与宏观层面都予以关注的较为系统和连贯的理论。而在为数并不多的对知识分子政治意识形构的研究中,结构主义取向始终无法较好地概念化主体施为,尤其是知识分子的意识起源。为了论述方便,本文将传统研究划分为四种理论:经济决定论、社会决定论、场域塑造论和参照群体论。

(一) 经济决定论在经济决定论者看来,知识分子在一个社会中的相对经济地位决定了他们的思想和意识,而阶级可能是其中最为常见的一个概念。虽然马克思([1859] 1962: 8-9)未对思想的形成进行过系统梳理,但他确信,作为社会存在的经济基础决定了作为上层建筑的政治意识:

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。……意识必须从物质生活的矛盾中,从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。1

1.马克思本人在前后期对“上层建筑”的表述并不尽一致。在《路易·波拿巴的雾月十八日》([1852] 1961: 149)中,上层建筑由“情感、幻想、思想方式和人生观构成”。这一表述在马克思与恩格斯合著的《德意志意识形态》中得到了确认,后者使用“观念的上层建筑”([1846] 1960:41)这一说法。但在这里所引的《政治经济学批判》的序言中,上层建筑指涉法律和政治层面,而“与之相适应”的“社会意识形式”是属于上层建筑范畴,还是“上层建筑的上层建筑”,这一点并未得到详述。尽管如此,这并不影响马克思的经济基础决定政治意识这一基本判断。

尽管马克思本人的经济决定论为不少批评家所诟病,2他的唯物主义思想为后期社会学家提供了灵感,后者试图通过阶级或阶层定位来解释知识分子的政治意识。例如,列宁([1894] 1998: 6)明确指出“生产关系……决定其余一切关系”;“思想的社会关系不过是物质的社会关系的上层建筑,而物质的社会关系是不以人的意志和意识为转移而形成的”(同上: 19)。1

2.后马克思主义者试图对这一点加以修正,参见Raymond Williams. 1973. “Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory.” New Left Review I/82: 3-16.

1.与马克思相仿,后期的列宁对上层建筑的界定似乎有所改变。例如,在《马克思主义的三个来源和三个组成部分》([1913] 1995: 311)一文中,上层建筑被限定为“政治设施”,专指对应于意识形态的政治制度、组织和机构。

葛兰西同样将意识形态视为阶级地位的“衍生物”,他(葛兰西,[1971] 2000: 362)指出:“唯心主义者称之为‘精神’的东西,并不是一个起点,而是一个终点,它是朝着具体客观的普遍统一运动发展的上层建筑的总和,它不是一个一元论的前提”;“必须从历史的角度,把[意识形态]做为一种上层建筑而加以分析。……物质力量是内容,而意识形态是形式”(同上: 291-292)。鉴于考虑到“文化霸权”操控“虚假意识”的可能性,葛兰西的政治意识理论的经济决定论色彩与马克思和列宁相比要淡化了许多,但它的出发点仍然是经济基础所决定的阶级地位。

(二) 社会决定论与经济决定论相类似,社会决定论同样从客观结构中寻找知识分子政治意识的决定性因素;不同的是,它将分析的出发点从一元的经济维度拓展至包括经济维度在内的多元社会层面。不仅如此,同经济决定论的“经济基础”或“社会存在”相比,社会决定论所使用的“社会情境”或“社会情势”的本体色彩淡化了不少。

社会决定论以曼海姆的知识理论为代表。不同于马克思对“意识形态”这个术语在贬义上的使用,曼海姆([1929] 1936:69)试图将意识形态理论改造为一种经验的知识社会学:

随着意识形态这一整体概念的一般性阐述的出现,简单的意识形态理论发展成只是社会学。曾经的某个政党2的思想武器被改造成一种社会与知识史的普遍研究方法。首先,某个社会群体发现了其对立者的思想的“情势决定”。随后,对这一事实的认识被阐明为一种无所不包的原则,按照后者,所有群体的思想都源自其生活境况。从而,思想的社会学史的任务就是抛开党派成见,分析可能对思想产生了影响的实际存在的社会情势中的所有因素。这种社会学导向的思想史必定会为现代的人提供一种关于整个历史过程的新观点。

2.指马克思主义政党。

在《意识形态与乌托邦》中,曼海姆([1929] 1936: 266-290)试图在以不牺牲认识论为代价的前提下,建立起一种“知识的社会决定因素的理论”的根基。尽管曼海姆本人从不是一位“忠心耿耿”的马克思主义者,也不将知识分子视为一个阶级,他的知识理论却具有浓厚的马克思主义色彩。虽然决定论意味比马克思本人的观点淡了很多,曼海姆仍坚持认为,知识分子的思维受其所处社会的经济结构及立法与政治机构之间关系的影响。在经验研究中,曼海姆([1927] 1953)强调知识分子的社会背景,并坚持知识分子和社会知识之间具有决定论色彩的关系。尽管曼海姆笔下的社会情境要比马克思的阶级地位概念宽泛得多,还包括代际差异([1928] 1952)和集体动态([1929] 1936: 3)等因素,但其社会存在决定社会意识的命题仍是马克思结构主义思维的产物。

曼海姆还进而指出了研究意识形态的两条正确路径。其一,非评价性,即研究者不进行价值判断,仅试图发掘“某些心智结构与其存在的生活情势之间的关系”([1929] 1936:71)。因为任何意识都取决于主体所处的情境,任何观点都有其立场和局限性。其二,判定“可靠知识”的构成,以及由此而产生的“关系主义”(relationism)立场。既然在某些思想领域中,我们“不可能设想独立于主体的价值与立场之外,且无关社会情境的绝对真理”,区分真假历史知识的任务就集中在判断“哪一种对于历史的社会立场提供了最大限度发掘真理的最佳机会”([1929] 1936:71)。

阿尔都塞(Althusser, [1970] 1971)的意识形态理论同样具有浓厚的社会决定论色彩,甚至更为浓烈。尽管承袭了马克思的唯物主义思想,他的考察范围从生产关系扩展至更宽泛的社会层面。阿尔都塞指出,一个人的思想、偏好和意图都是社会力的产物;从而,在分析人的意识时,必须探究其背后的社会形塑力。他否认社会行动可以由个人的信念或思想来解释,因为后者是外生的,是通过结构化的社会习行获得的,因而真正亟待解释的是这种社会结构灌输意识于主体的过程。社会形塑力不仅决定了个人的禀赋,也限定了个人的意识“存量”与局限,而正是通过内化的灌输过程,个人被形构为主体。在他看来,意识形态的内化是通过一系列他所谓的“意识形态国家机器”(ideological state apparatuses)的社会制度而达成的,包括家庭、教育体系、宗教组织、媒体、工会等。阿尔都塞主张,尽管个人的意识有其历史,意识形态却并无历史。换言之,意识形态是一种不依赖于主体的、有其自身逻辑的、外在于历史的独立存在,其结构和功能在历史不同阶段并无实质性变化。通过“询唤”(interpellation)过程,个人意识到他人的存在,从而成为主体。个人的意识正是通过这种类似镜像过程,将外在的意识形态投射进自身,成为意识的主体。意识形态有其物质存在,它“代表了个人及其真实存在境况之间的想象关系”([1970] 1971: 162)。

如果说,曼海姆和阿尔都塞的理论仍属于较为粗糙的早期探索,那么,卡拉贝尔(Karabel, 1996: 211-214)提出的关于知识分子激进化(radicalism)的分析则可以视为为数不多的系统化的探讨之一。在他看来,导致知识分子的政治对立的因素包括:(1)组织程度良好的、政治激进的从属社会团体;(2)强大的商业阶级的缺乏;(3)“相对无涉”的知识分子相对于受雇于大型组织的知识分子的高比率;(4)一个中低度威权的、缺乏全面镇压异见者的手段和/或意愿的政权;(5)统治集团的弱化或分裂;(6)国际社会的挑战;(7)社会群体之间泾渭分明的边界;(8)抗争政治传统。与之类似,布雷姆(Brym, 2001: 7633)将影响知识分子政治态度的因素归结为三个维度:社会起源、经济机会与政治机会。换句话说,不同的政治态度可以从知识分子的家庭背景、经济收入、国家政治文化以及政体的相对脆弱性与开放性中找到解释。卡拉贝尔和布雷姆的理论已经颇为精致,但我们不难看出,他们都试图从外在于知识分子的结构性因素中寻求对知识分子政治意识的解释。

(三) 场域塑造论在很大程度上,经济决定论和社会决定论关注的是意识形态或思想、知识本身,而不是知识分子作为一个群体的特殊性和这个群体的内在逻辑。对此,场域塑造论试图在两方面进行修正:第一,进一步淡化知识分子政治意识的决定论色彩,不寻求某种一元的决定因素,而是关注更为具体的社会、政治与历史背景;第二,侧重知识分子所占据的社会空间的相对自主性,认为这一空间的特征与动态变化塑造了知识分子的意识。该理论取向的两位代表人物是布迪厄和柯林斯。

如上所述,布迪厄([1979] 1984, [1984] 1988)为知识分子研究提供了许多理论武器,其中,尤为相关的概念是权力场域(field of power)。布迪厄研究了许多不同类别的文化生产场域,试图解释每个场域如何生成其权力场域。依其资源禀赋而定,包括文化、政治与社会资本,不同群体具有不同的优势。基于这些资源,不同的知识分子群体争夺权力和统治地位。布迪厄认为,知识分子的政治意识和品位源自他们的优势位置(situation of privilege),后者形成了知识分子独特的惯习。尽管布迪厄否认知识分子能够形成超越其社会位置的政治态度,他坚持认为,政治意识无法被化约为知识分子的阶级地位,因为知识场域是一个争夺象征性统治的场所,而它是无法被预设的。布迪厄还对知识分子的内部区分予以了关注,认为这可以由知识分子所拥有的不同类型资源和占据的不同位置来解释。

柯林斯(Collins, 1998)的知识关注空间(intellectual attention space)概念与布迪厄的知识场域有异曲同工之妙。二者相同之处在于,它们都是一个相对独立的、自我导向的文化生产场域;不同之处在于,通过将知识分子在场域中的基本立场与其在整个社会中所处的阶级或阶层位置连接起来,布迪厄眼中的知识场域是一个内在连贯的、均质的空间,而柯林斯描述的是一个充满了内部抗争的,具有历史承袭性和演变性的动态场所。当然,这只是一种相对意义上的区分,布迪厄同样讨论了知识场域内部的差异和斗争,而柯林斯也承认外部结构对知识关注空间的影响。或许我们可以说,布迪厄专注于结构定位的社会“横截面”分析,试图由此揭示阶级等社会地位直接塑造知识分子意识的机制;而柯林斯尝试的是对师傅与门徒、同僚与对手的网络关系的历史分析,阶级或政治权力的影响力是通过对知识关注空间的重构而间接实现的。基于其与冲突社会学的理论渊源,柯林斯分析了不同哲学学派在世界范围内的历史演变,展示了知识分子如何通过在知识圈中竞逐注意力来获取名望。任何一个知识关注空间(如哲学关注空间)都由大量的派别(factions)组成,而“小数定律”(law of small numbers)对关注空间施加了结构性限制。他发现,在任一历史时期,得以传承后代的思想流派只有3-6个;思想流派的形成总是来源于对立和辩论,从而理论上的最小流派数只能是两个;但在实际情况中,两个对立的立场总是会生成第三个居中或超越的立场;而超出六个的立场将无法吸引足够的注意力,也无法招募到足够的门徒以沿袭至后代;如果上限被打破,下一代知识界将出现群龙无首的局面,进而导致重新整合。换言之,任一时期的知识分子总是在竞逐3-6个学界领袖的地位(1998:81-82)。尽管柯林斯没有直接涉及知识分子的政治意识,他的理论对于理解知识分子意识的内部分化如何产生颇有助益。这种理论植根于微观层面的情感能量(emotional energy),并将其延伸至社会网络分析。然而,这仍然是一种外部主义(externalist)理论,而将知识分子的选择视为策略性的竞逐注意力的计算,无法告诉我们这些策略的根源以及知识分子如何受其信念的指导。

(四) 参照群体论参照群体(reference group)理论受到G.H.米德(Mead, 1934: 154-157)的“概化他者”(generalized other)思想的影响。其主张是:人们经常评估自己所处的形势,并基于一个用来比较的群体(comparative collectivity)形成自己的观点(Merton & Kitt, 1950)。参照群体理论将人们关注的重点转向影响个人规范倾向(normative orientation)的社会情境,并为大量后续研究提供了灵感(Smith, 1998; Sunstein, 2009)。就知识分子的论题而言,它有助于我们理解知识分子的社会化过程、对规范的遵循以及自我认知与评价。与上述决定论倾向的理论不同,参照群体理论提供了某种关于知识分子的思想可能脱离其社会结构位置的分析视角,换言之,一个知识分子可能接受一种为他所认同但不属于其所处阶层的思潮,这在一定程度上解决了知识分子意识与其所属身份群体之间的脱节问题。参照群体理论的一项经典应用是纽科姆(Newcomb, 1943)对位于美国佛蒙特州的本宁顿学院(Bennington College)学生政治倾向的研究。这所学校以自由主义立场而著称,但其绝大多数学生来自政治立场保守的家庭。研究发现,在四年大学期间,学生的自由主义倾向逐年递增,甚至在20年后仍保持不变。在这个例子中,作为参照群体的自由主义教授对学生的影响是显而易见的。这一理论的缺陷在于缺乏足够的支撑机制(mechanisms),它未能阐明人们究竟是如何为他人的观点所吸引,或如鲁施迈耶(Rueschemeyer,2009: 12)所指出的,它无法解释“在特定例子中,在何种条件下,谁寻求谁的影响,其判断基于何种标准”。因此,我们只能将群体参照视为一种支撑机制,而不能置于解释的出发点。

(五) 新的理论取向对知识分子的政治意识还存在大量的零星解释,例如不同社会系统的功能(Barber, 1998)、国家背景(Fourcade, 2009; Ringer, 1969)、关系网络的连接(Kadushin, 1974)、不理想的雇佣状况(Schumpeter, [1942] 1950: 152-153),知识分子集体心态与亚文化(Bourdieu, 1999: vii-viii; Hollander, 1981)、包括家庭、教育与职业经历在内的社会化(Camic, 1983)、象征性边界的维系(Lamont, 1992)以及理念相近者之间互动所导致的思想激化与极化(Sunstein, 2009),诸如此类的解释都可以与上述四种理论联系起来。总体而言,现有文献倾向于将知识分子视为一个同质化的群体,而对其政治意识形态的形构、分化与极化问题本身涉及甚少。如果事实真如萨义德(Said, 1994: 22)所说,知识分子总是处于特立独行与政治依附之间,那么,知识分子选择的原因与机制就是需要解释的对象,而不能简单地视为给定。

还有,尽管除经济决定论以外上述理论基本上否认阶级对知识分子政治意识的决定作用,并宣称为情境与或然性(contingency)留出空间,但除了布迪厄、柯林斯与其他极少数人的研究之外(尽管这也只是程度之分),这些研究成果仍然具有浓厚的结构主义或外部主义色彩。换言之,知识分子的政治意识与思想往往被看成是由他们在社会结构中的位置而塑造。笔者认为,其中的根源在于将政治意识视为具有连贯逻辑的本体的倾向,这使得多数研究限于静态研究,而对主体施为关注不够。

最近十年来,新一轮的知识分子研究再度兴起。一些社会学家倡导一种“新思想社会学”(new sociology of ideas),它认为,旧的思想社会学建立在以下假设之上:(1)思想社会学是一种手段,而非目的;(2)对思想的“内部”本质与“外部”情境的区分;(3)思想具有透明性;(4)对外部因素的集中关注;(5)知识分子是一个客观的社会范畴。新思想社会学对上述假设提出了挑战和修正:(1)思想社会学本身即为目的;(2)反对思想的内/外区分;(3)思想永远嵌入于社会与知识情境中;(4)对思想的在地性(localism)的强调;(5)对场域及其内部抗争的强调(Camic & Gross, 2001)。尽管与上述立场相关的诸多研究的旨趣主要是解释知识品位与追求,而非政治意识,但其基本理论取向对本文主题仍具有极大的启示意义。当然,这新一轮的研究仍然处于襁褓阶段,经验研究多集中于知识分子个体而非群体,理论模型亟需评估、丰富,并且,更为重要的是,还有待经验研究的检验。本文在第五部分提出的框架可以被视作是基于这一新兴的理论取向的初步尝试。

根据笔者的理解,知识分子社会学未来的研究将遵循四个基本方向:第一,摈弃以往的道德主义立场,而吸取主流社会理论的分析理路;第二,从结构主义的假定转向对微观层次上的符号互动与中观层次上的关系网络研究;第三,知识分子及其思想、意识将从原先被视为理所当然的“自变量”(研究手段)转向作为解释对象本身的“因变量”(研究目的);第四,知识分子作为一个本体意义上的群体或社会类型已不再被视为给定,更多的学者开始关注知识和专家意见如何得到动员,参与对公共领域的价值性介入。

五、政治认识论:一个初步的理论框架在对知识分子社会学的相关研究予以梳理的基础上,笔者在此提出有关研究知识分子政治认识论(political epistemology)的初步框架。政治认识论的研究问题是:知识分子是如何面对、倾向于、接受、发展、辩护和传播政治思想与意识形态的?本文所提出的理论模型由五个核心概念组成:知识场域、惯习、自我概念、亚文化认同与知识轨迹。

(一) 知识场域场域概念源于19世纪的物理学,最为人耳熟能详的应用是古典电磁场理论。它于20世纪上半叶成为在德国盛行的格式塔心理学(Gestalt psychology)1的重要概念,代表人物为韦特墨(M. Wertheimer)、考夫卡(K. Koffka)和W.苛勒(W. Köhler),而真正对社会科学研究产生影响的是K.勒温(Lewin, 1951)的社会心理学研究。K.勒温明确赋予场域以元理论的地位,视之为一种分析因果关系和建立科学理论的研究方法。他主张,个人的行为与知觉是作为一个整体的共存事实的产物,这些共存事实构成了一个动态的场域。换言之,一个场域的任何一部分都依赖于其他部分的状况和运动,行为取决于场域的当前状况,而非过去或未来。

1.格式塔心理学又称完形心理学或拓扑心理学。参见Kurt Lewin. 1936. Principles of Topological Psychology. New York: McGraw Hill.

场域理论的另一些灵感来自李凯尔特、M.韦伯和V.特纳(V. Turner)。李凯尔特(Rickert,1913)列出了语用(pragmatics)、科学、伦理、审美、宗教等不同的价值领域(sphere of value);这些价值具有不同的判断标准,构成了不同的“世界”。日常生活所面对的世界并非一元意义上的世界,而只是这些可能世界中的一个。由于各自具有其“内在法则”(inner law),它们之间的碰撞不可避免。这一思想被M.韦伯所进一步发挥,从宗教、经济、政治、美学、性爱和知识这六个领域出发,对宗教拒世的动机和方向进行了分析。1在M.韦伯看来,这些领域都要求对相应原则的内在遵从,从而赋予行为以目的和理性,而由于一个人不能同时遵循原则上相冲突的不同理性,这必将导致宗教和其他领域之间的冲突。2V.特纳(Turner, 1974: 135)对场域的定义表明了这种理路:“[场域是]竞逐同种奖励或价值的行动者之间的关系集合。”

1. M.韦伯和李凯尔特对价值领域的区分略有不同。

2.哈贝马斯沿续M.韦伯的传统,区分了现代性的三个场域。参见Jürgen Habermas. [1981] 1984. The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston, MA: Beacon.

布迪厄对场域概念进行了最为系统的阐述,并研究了文学、艺术、知识、科学、教育、宗教、出版、政治、法律、经济、体育等一系列场域。布迪厄指出,在现代社会中,人们所处的社会空间越来越多元化和立体化,而这些不同的空间(即场域)具有其自身的法则、规律与权威。具体而言,场域是“一股客观力量的有一定类型的体系……,一个具有某种特定禀赋的关系性格局,而一切进入这个场域的客体与行动者都面临这种特定的重力”(Bourdieu & Wacquant,1992: 17)。

场域具有以下特征:首先,它是一个社会角色或位置的结构化空间。不同场域要求不同的资本,如文化资本、经济资本和政治资本,从而,通过设置进入门槛,场域对一切居于其中的行动者都具有塑造力和强制力。例如,一个人要想进入高等教育场域,就必须具有相应的文凭;艺术场域内的行动者必须具有被场域内的权威所认可的艺术品位和资历,并服从于各种明暗规则。其次,场域是一个关系性概念。场域为行动者提供了一个比较和仿效的框架,它并不是一个本体,而是一种形势或情形,由此行动者被连接起来,并相互参照以架构其行动。不仅如此,场域是一个角色与角色占据的空间,通过一系列的过程,场域中的行动者以及再生产的客体构成了客观的关系,与个人或群体相比,这种关系更为重要。第三,场域是一个抗争性领域。不同的场域有其特定的、内部存在差异的附属、联盟与对立;在场域中,不同的行动主体和制度试图维护或推翻现有的资本分配机制以及身份和层级的认定。美国哲学家T.库恩(Kuhn, [1962] 1996)将科学视为争夺范式地位的领域,可为一例。第四,场域具有相对的独立性或自主性。一切场域都具有历史特定性与或然性,它会随时间的推移而产生、发展、转型、衰微和消亡,因而,一个场域对外部影响,包括其他场域的绝缘力就只是一个程度的问题,而其相对独立性在演变过程中会呈现出动态的差异。一个例子是中国的知识场域,后者必须面对经济场域、政治场域和教育场域的侵蚀,而其今日的相对独立性比起20世纪80年代或之前要强许多。第五,场域所生产的“产品”由“生产者”和“受众”的价值与期望共同界定,而受众具有多元性,既包括高级专家,也包括普通大众。产品的背后则隐含了许多重叠的社会制度,例如报纸、期刊、出版社、大学、基金会等。

在此所运用于知识分子分析中的场域及其知识场域的概念是一个不断变换的社会空间,它由各种知识分子、知识立场和知识分子群体构成。场域概念拒绝以一种先验的方式将知识分子或知识立场界定为具有某种客观属性的社会群体,不仅由于这些属性随着历史与社会情境的不同而变动,而且因为它们本身就是知识场域内斗争的对象和产物。知识场域是一个抗争的舞台,其中的行动者争夺对什么算作正统知识、合法文化及其生产形式进行界定或共同界定的权力;权威者捍卫“正统”,挑战者则肯定“异端”。知识场域在一定程度上具有独立性,它有其自身的行动逻辑,尽管这种独立性是随着历史的进程而演化、发展的。

那么,知识场域概念对我们理解知识分子的政治意识具有什么意义呢?笔者认为,它可以为我们概念化古典社会学中“社会结构”的影响提供了一个由外而内的关系性框架。社会学最重要的洞察之一就是结构或文化因素对个人或群体行动的影响,或借用多恩(Donne, [1624] 2008: 152)的诗句:“没有谁能像一座孤岛,在大海里独踞。每个人都像一块小小的泥土,连接成整个陆地。”但有两个相关的问题一直困扰着社会学家:首先,我们如何划定研究的本体?包括国家、阶级、文化等在内,古典社会学假定的一系列本体开始受到了越来越多人的质疑,但后现代主义对本体的“解构”又使我们失去了分析的路径。其次,我们如何概念化结构或文化对行动的影响?传统社会科学中的涵盖率(covering law)模式慢慢开始被摈弃,社会学家正逐渐接受低一层次的机制(mechanism)导向的解释。换言之,社会学家正在试图将“结构”解构为一系列物质、社会与符号习行(practice)1以及关系网络。在这些方面,知识场域概念可以较好地概念化结构对行动的影响。具体而言,我们无法仅通过自我指涉来理解知识分子的政治意识;相反,必须将意识置于其他参照点中,意即知识分子所处的知识与习行情境。即使是外表看似最为独立的知识分子的意识和活动都由他们所处知识场域的结构所塑造,或如布迪厄所说,“一切知识分子主要都由他们占据知识场域中的决定性位置这一事实来界定”(转引自Swartz, 1997: 226)。另外,由于任何一个知识分子都必然处于不同场域的交点,因而,包括政治场域在内的其他场域与知识场域之间的动态关系直接影响了知识分子的政治意识。2进一步地,我们可以发展出四种知识场域塑造知识分子政治意识的机制:第一,通过场域内的对权力的竞逐;第二;通过场域内的对身份区隔的追寻;第三,通过场域内的学习与模仿行为;第四,通过为知识分子提供行动与意识所依据的备选项。

1.中文学界多将布迪厄使用的practice译为“实践”,但除了易引起歧义外,布迪厄有以辩证性、互构性的practice区分于在他看来过分注重主体性的action(行动)一词之意,故笔者主张译为“习行”,以兼顾这个词在惯习(客体性)与行动(主体性)上的两方面含义。

2.刘擎基于这一视角对中国当代知识场域进行了颇为深刻的研究,见刘擎. 2006.当代中国的知识场域与公共论争的形态特征,悬而未决的时刻:现代性论域中的西方思想.北京:新星出版社,第263-309页。

(二) 惯习

“惯习”概念源于希腊语hexis(

3.高宣扬认为,布迪厄的habitus不同于拉丁文原意与埃利亚斯的用法,并主张译为“生存心态”,但这种理解和译法忽略了这一概念的社会性与结构含义。参见高宣扬. 2004.布迪厄的社会理论.上海:同济大学出版社。

按照布迪厄的定义,惯习是“一个持久的、可以转移的习性(dispositions)系统,是倾向于成为促结构化的结构(structuring structures)的被结构化的结构(structured structures),换言之,是生成和组织行动与表征的准则,这些行动与表征能够根据其结果作出调整,而无需假定一种自觉的对结果的意识或对达到目标所要求的必要步骤的明确掌控”(Bourdieu, [1980] 1990: 53)。1布迪厄进一步突出了惯习的关系禀性,指出它作为一种“持久的生成性原则,……受到规制却又即兴发挥,……是重新激活被制度客体化了的意义的习行意义,……是固有的法则,由相同的历史铭刻在身体上,它不仅是习行的协调的前提,而且是协调的习行的前提”(同上: 57-59)。复现的或相近的社会情境所社会化的惯习充当了先定给予的习性,在特定的制度结构下,它塑造了行动者的行动轨迹。而借助于感知、思维和行动被社会化了的能力和结构化了的倾向,社会指导行动者对社会的限定条件进行反思和创造性回应。

1.布迪厄在许多地方对“惯习”进行过界定,这个定义尽管饱受批判,但被引用得也最广。

惯习是对场域概念必不可少的补充。布迪厄强调场域和惯习之间的互动性与互构性,任一方都无法单边决定社会行动。只有当行动者意识到了区隔、荣誉、竞争与评判标准时,我们才可以说他们的行动和意识遵从于某种具有特定类型的场域。场域存在的一个前提是,所有行动者共享一种知觉,都将同一种知觉和习行视为场域所特有的文化资本的表征。正是这种共享的对于身份区分的知觉和认可将文化资本转换为象征性资本(symbolic capital),惯习就是对这种知觉的概念化。布迪厄认识到,人类行动并非天马行空,而有一种微妙的规制结构,它遵循某种有规律的类型,但又不完全是已有规范或价值的机械产物,而是一种文化上的动态的无意识(the unconscious)。从而,客观主义强调的结构和主观主义强调的意图之间存在一种辩证的关系;换言之,惯习概念强调“外部性的内在化和内部性的外在化”(Bourdieu, [1972] 1977: 72)。

(三) 自我概念作为互补的关系性概念,场域和惯习分别从外部和内部阐述了知识分子政治意识的社会性,但它们不能为意识形成提供足够的解释机制,也无法告诉我们知识分子如何获取其惯习,更难以解释惯习为何(以及如何)对不同的个人有不同的运作方式。另外,它们在很大程度上忽略了文化再生产过程中的形势(situation)和个人体验,并不足以填补客观结构与主体施为之间的沟壑。虽然布迪厄本人坚决反对这种解读,我们还是很容易产生这样一种(不为布迪厄本人所认可的)“错误”印象:社会结构决定惯习,惯习创造思想与行动,思想与行动又反过来塑造和复制结构。

在《区隔》(Bourdieu, [1979] 1984: 101)一书中,布迪厄给出了一个公式:(惯习)(资本)+场域=习行,如果把政治意识看作习行的一部分,我们不难发现,在这个公式中,唯一包含自我的成分只有惯习,而资本和场域都是结构性概念。对于惯习的构成和来源,布迪厄语焉不详。笔者认为,尽管布迪厄已经对主流社会学理论进行了大幅修正,其解释力的不足仍然是后者结构主义偏见的反映,这可以从场域和惯习对心智结构与社会结构的表征看出来。事实上,布迪厄(Bourdieu, [1987] 1990: 14)并不讳言自己的结构主义者身份,并给自己的理论贴上了“生成性结构主义”(genetic structuralism)的标签:“对作为客观结构的各种场域的分析离不开对生物学意义上的个人的心智结构的生成的分析,而在一定意义上,心智结构正是这些社会结构内在化的产物。”布迪厄(Bourdieu, [1972] 1977: 15, 73, 116)承认,我们无法对主体的行动进行完美的预测,但又强调,这并不意味着行动者的惯习不是完全由其他因素所决定。这种结构主义偏见在社会学界屡见不鲜。社会学家一向青睐结构,却长期忽视“动机”(motivation)概念,由此导致了一种“过度社会化的个人概念”(oversocialized conception of man)(Wrong, 1961)。动机提醒社会学家们主体施为的重要性,但为了建立起社会学作为一门学科的合法性,早期社会学家将社会学定位为对社会行动背后的社会关系的分析,而将动机视为弗洛伊德式的心理学家的研究对象,并往往对其不屑一顾。从而,动机概念在社会学中一直没有得到系统的界定和阐明。更有甚者,布迪厄(Bourdieu,[1980] 1990: 36, 56)反复强调,惯习是一种“第二本性”,它的内化与施展是一个不具清醒意识的自发过程,这实质上还是否定了动机的作用。要跳出结构主义的窠臼,我们就需要有一个类似“阀门”的概念来“激活”场域和惯习。换言之,与其纠结于惯习概念的主体性和客体性,不如强调其“外在的内化”性,而另寻一个概念来表述“内在的外化”或主体性。笔者的主张是引入“自我概念”,用它来解决社会行动与意识的动机问题(李钧鹏, 2011)。

“自我概念”源自社会心理学、现象学与实用主义哲学(pragmatism)(Rosenberg, 1979, 1981)。詹姆斯(W. James)和G.H.米德都认为,自我(selfhood)的一个重要组成成分是自我概念,即“个人将自身指涉为客体时的思想与感情的整体”(Rosenberg, 1979: ix)。需要强调的是,自我概念是一种身份认同理论,但与自我认同(self-identity)并不完全等同。一方面,自我概念比自我认同宽泛。作为一种具有多维度的社会建构,自我概念泛指个人对“自我”的觉察,不仅包含自我认同,还包含自我意识、自我评价、理想自我等等。另一方面,自我概念又比自我认同具体。主流社会理论对自我认同的讨论多集中于社会力(social forces)对自我的塑造与影响上,在很大程度上忽略了自我的主体施为性,而通过对动机、持久性、连贯性与整体性的强调,与社会学家广泛使用的自我认同相比,自我概念具有更为强烈的社会互动所产生的自我心理驱动色彩,因而,不是所有的自我意识或自我评价都能视为自我概念的成分。例如,“我很困”是一种自我意识,却由于只具有暂时性而不构成自我概念;“我是个爱犯困的懒人”则由于其持久性和整体性而成为构成自我概念的自我意识。再如,“我要成为世界级的哲学大师”在严格意义上并不属于自我认同,因为它不具有现时性,而是对自我理想的规划,属于构成自我概念的理想自我。自我并非基于生物或生理过程,也不仅仅是心理过程,尽管自我的发展受到上述过程的影响。自我是一种社会建构,它从社会互动中产生,并依赖于社会互动(李钧鹏, 2011: 47)。G.H.米德等符号互动论者指出,自我在本质上是一种“主我”与“客我” (me)的辩证关系所引发的自省现象,通过不同角色所引发的符号互动,自我得以产生。而在这里,我们可以将这种自省活动,即个人对自己的看法与观念视为自我概念。自我概念包括个人与群体认同、特征、属性,甚至个人物品(Gecas, 1991: 174)。与心理学中原子化的自我相比,自我概念有其独特的社会学意蕴,它并非人一出生就自然产生的,而是社会经历与社会互动的产物。自我概念与个人在社会结构中的位置有关,并受其影响;它在家庭、学校、经济等制度化体系中形成并在文化中得到建构;它还受到社会情境的影响。因而,自我概念从特定的文化、社会结构与制度体系的基质中获取其特有形式(Rosenberg, 1981: 593)。

必须指出,在与传统的结构主义保持距离的同时(尽管并不完全成功),布迪厄(Bourdieu, [1972] 1977: 91)笔下的惯习在很大程度上是对自我概念的否定。受到康德与列维-斯特劳斯(C. Lévi-Strauss)影响,他否认客体世界是主体意识的产物,反对将主体思维视为行动的源头,认为建构客体世界的心智结构直接源自个人在不断复现、自我同一的客体世界中的习行;换言之,主体行动的真正源头是物质性的客体世界。正是通过对结构性的强调,布迪厄将自己的理论与现象学中的“惯习”概念区分开来。1问题在于,布迪厄遗憾地将婴儿和洗澡水一起倒掉了。例如,就形成知觉预期和提供行动类型来说,布迪厄的惯习概念与现象学哲学家胡塞尔(Husserl,[1948] 1973)的同名术语、A.许茨的“生活世界”(life-world)(Schütz,1970: 72-76)、知识储备(stock of knowledge)(同上: 72-76)或“参照系”(scheme of reference)(Schütz,1953: 4)等并无本质差异,但由于对动机的否定,布迪厄笔下的行动者无法像胡塞尔或A.许茨的行动者那样自发地建立起自己的惯习。更准确地说,尽管布迪厄反复重申主体施为的重要性,由于缺乏一个内在连贯的概念和完整的理论框架,他笔下的惯习只是内化结构的无意识产物,最终还是有沦为结构主义之虞。意识绝不仅仅是本相(reality)的表相(representation),它具有意动性和一定程度的自主性,正如斯鲁普和K.墨菲(Throop & Murphy,2002: 198-199)所说:“意识的流动永远包含不止于概念性、话语性或表相性的内容。……[主体的]生命实则经常受到被‘清醒意识到的’目标、感受与理念的重大影响。”正是由于将反省或表相与意识或意图混为一谈,布迪厄的惯习概念完全否认了意识的非话语成分的意动性,从而无法协调“外在的内化”与“自我的意动”之间的有机关系。

1.已有学者对布迪厄理论的创新性与超越性提出了质疑,参见Jeffrey C. Alexander. 1995. “The Reality of Reduction: The Failed Synthesis of Pierre Bourdieu.” In Fin-de-Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason: Pp. 128-217 New York: Verso; Raymond, W.K. Lau. 2004. “Habitus and the Practical Logic of Practice: An Interpretation.” Sociology 38 (2): 369-387.

但如果我们将自我概念视作社会互动的产物,这一问题就可以迎刃而解。格罗斯(Gross, 2008)对美国哲学家R.罗蒂(Richard Rorty)的个案研究,尤其是后者由分析哲学“正统”向实用主义“叛徒”的转变,深刻地展现了贯穿于R.罗蒂一生的“美国左翼爱国者”这一自我概念对其政治倾向和学术选择的重大影响。自我概念既不是一个结构化概念,也不是自由意志选择,而是由社会性的动机所驱动。在动机产生之后,自我概念将对个人的行动产生深远的影响,而个人也试图维系这一概念,对其加以强化,并在经历、维系、修正自我概念的过程中获取意义与真实感。自我概念是一个宏大的自我叙事框架,如果假定每个人都有其独特的自我概念,由此产生的理论推论是,每个人都对自己和他人讲述一个故事——我究竟是谁。而这种内在与外在的叙事一旦发生,为了赋予其合法性与合理性,一系列动机必将随之产生。一旦知识分子的自我概念成型,他们将具有强烈的驱动,从事相关的知识创作与行动,而后者将帮助表达他们所讲述的故事的零星元素,并使之成为一个连贯的整体。在其他条件给定的情况下,知识分子将倾向于向使这种综合成为可能的思想靠拢。

(四) 亚文化认同对于知识分子来说,招致其他场域的行动者的压力和批判属于常态,但似乎他们经常在冲突与区隔中成长和壮大。我们需要一个连接自我概念与知识场域的关系性概念,以解释知识分子身份认同的形构以及相对于他者的激化。笔者引入史密斯(Smith, 1998: 89-119)的“亚文化认同”理论。基于史密斯的研究,并结合上文所引入的概念,我们可以提出以下命题:

1.每个人都具有本真(authenticity)动机。寻求意义与归属感是人类本性,而这主要是通过将知识分子自我置于社会群体中,并维系这个团体独特的集体认同而得到满足的;

2.出于自我效能(self-efficacy)动机,知识分子群体通过划分象征性边界来区分自我与他者,以此来构建和维系集体认同;

3.加入某个群体的个人选择强化了知识分子的自尊(self-esteem)动机,后者强化了其身份认同,而强化了的身份认同将赋予知识分子以更强烈的认知与行动动机;

4.基于自尊动机与自我效能动机,知识分子与知识分子群体基于与其他知识分子与群体的参照和比对来界定自己的思想与行动;

5.参照群体包括类似的群体与对立的群体,前者作为正向参照群体强化知识分子的自我概念,而后者作为负向参照群体有两种可能的后果——在知识分子的自我概念尚未成型时对其起弱化作用,在自我概念已经成型后起强化作用;

6.知识分子群体与学派的多元化在量的方面减少了特定群体的人数,在质的方面却通过自尊动机与自我效能动机的提升,强化了特定知识分子群体的身份认同与自我概念;

7.知识分子之间的冲突与论战往往会强化知识分子的自尊动机、自我效能动机与本真动机,这将强化他们本已形成的思想与意识,并动员和增强成员的团结感。

(五) 知识轨迹上述概念综合后的理论框架仍然是一个静态模型,人们可能会产生这样一种错觉:政治意识是一个具有本体性的存在,知识分子只是在其生命的某一个时点获取其政治意识,而其身份认同在这个时点前后具有泾渭分明的本质区别。除此之外,具有相似背景的知识分子常常具有截然不同的政治观点,对此,我们需要另外的理论工具来解释这个现象。事实上,个人生活经历(biography)尽管深深地打上了社会情境的烙印,不管是就个人生命历程还是不同个人的生活境遇而言,它们从不具有等同性。任何人的意识都是过去经历与现时情境的双重产物,从而,对惯习的理解就不能忽视个人生命中的危机或突变。事实上,包括自我认同与自我概念在内,人的意识本身就暗含了一层过程与历时的色彩。正如埃利亚斯(Elias,[1987] 1991: 184)所言,一个人在50岁时已和10岁时的他不是一个人,即使他用以自我指涉的始终是“我”这个代词;但另一方面,50岁的“我”又是10岁的“我”经历了一系列社会事件与心理转型后演化的产物。个人成长的延续性是自我认同不可或缺的前提条件。令人遗憾的是,惯习的这种动态色彩在布迪厄的理论框架中并没有被进一步发挥,而是退居幕后。尽管布迪厄将惯习视为个人被家庭、学校等制度社会化以及个人之间社会互动的产物,由此隐含了过程之意,但在凸显惯习的社会性的同时,布迪厄并未给予个人经历的延续性和断续点以应有的地位。除此之外,A.许茨的生活世界概念强调包括父母、教师、朋友在内的生活经历在个人体验中的重要性,将个人整个生命经历中的事件,甚至其出生前的事件,纳入对生活世界的考量之中。布迪厄和A.许茨之间的一个重大差异在于,前者的惯习是一种施展效用的本体,而后者的生活世界是一种过程。A.许茨将生活世界视为形构于自我的时间流之中,并在自我的意识流中不断修正、更新。他指出,行动者倾向于假定其知识的客观性,所有人都以类似的方式思考,且共享对世界的认识;然而,每个人的生活经历都是独特的,从而知识储备也不尽一致,由此,不同行动者对社会世界的阐释离不开其迥异的生活世界。A.许茨(Schutz, 1953)将个人的生平情境(biographical situation)视为次级建构,用它来理解从早期到晚期不同类型的生活世界。在跨越其生命不同阶段时,个人创造了其自身的生命历史。通过对生命历程的(有范畴的)叙事,个人生命的连贯感与自我认同得以形成。自出生后,纵贯其一生,个人都以其独特的利益、动机、意识等来阐释他的生活世界,这种阐释方式倚仗个人在其生命历程中所累积的体验(Natanson, [1962] 1972: xxviii)。1

1.感谢肖瑛教授提醒笔者埃利亚斯和A.许茨的作品。

除了社会理论方面的阐述,经验研究同样指出了个人生活经历的重要性。在一项对1964年密西西比“自由之夏”运动的参与者与被接受但放弃的非参与者的比较研究中,麦克亚当(McAdam, 1989)发现,参与者和非参与者在这场运动之后表现出显著不同的政治倾向与行动。在对苏格兰启蒙思想家的研究中,凯米克(Camic,1983)提醒我们留意知识分子思想形成过程中微观层次的社会化过程。格罗斯(Gross, 2008)对R.罗蒂的研究表明了个人生活与学术经历在知识分子思想形成过程中的重要性。R.罗蒂的父母均为受过良好教育的学术体制外的“纽约知识分子”,思想左倾但同时反对斯大林主义,R.罗蒂小时候就总在饭桌上谈论政治,这和R.罗蒂后来离开普林素顿所代表的学术哲学圈,在弗吉尼亚大学成为公共知识分子有密切的关联。为了吸取这些洞察,并将上述全部概念贯穿成一个动态的整体,笔者提出“知识轨迹”这一概念。“轨迹”(trajectory)一词隐含了时序性(temporality)与关系性。基于这一概念,我们可以将知识分子的政治意识形态视为一种动态的意义寻求与理解过程,而它由知识分子的个人传记与群体传记(意即社会情境)共同塑造,从而将知识分子的身份认同与更大范围的社会结构联系起来。而社会情境包含两个层次:其一,宏观层次的社会和政治坐标方格(grids);其二,中观(meso)层次的社会圈(social circles)。具体而言,我们可以从生命历程(life course)研究中提炼出累积(cumulation)和转折点(turning point)两个概念。前者表述了个人早期与后期生命历程之间的关联,具体指人生经历的成长性积累动态过程以及人的早期生命阶段的积累性后果;这种累积过程将导致并维系后期生命阶段的个性与行为类型的长期延续性。累积过程包含了一系列的正面与负面的事件、行为与个性。后者指一个人生命历程中的某个剧烈或重要的转折、事件或时间,而这种显著的经历引发了其个人成长轨迹中后果深远的新变动或重新定向。将这两个概念结合在一起,并抛弃人口学对生命阶段的僵化理解,如此可以帮助我们理解生命历程轨迹中的延续性与断裂性,以及内外部因素对生命历程的影响,尤其是生命跨度中的发展。

将上述概念与命题综合在一起,我们可以得出对知识分子意识形态形成的一个理论框架(图 1)。

|

图 1 知识分子政治意识的形成 |

这个框架具有以下特点:第一,它是一个动态的理论框架。意识形态的形成并非一个静态的或一劳永逸的现象,而是知识场域内外斗争以及知识分子生活与思想轨迹的产物,它是一个开放的体系。第二,它是一个关系性的理论框架。它摒弃了以往社会学研究的决定论倾向以及心理学研究的主体论倾向,而将意识形态视为既受社会结构及情境的影响,同时反过来又作用于社会结构的过程。第三,知识场域、惯习、自我概念、亚文化认同与知识轨迹这五个概念形成一个有机的整体,它们互为补充、互相构建、缺一不可,从两个不同的方向塑造知识分子的政治意识:在横向的角度,知识场域、惯习、亚文化认同展示了社会情境对政治意识的结构性影响;在纵向的角度,自我概念和知识轨迹检验个人生命历程的累积性和突变性效应。具体来说,上述概念并不处于并列的层次,而是具有递进性和因果性。例如,塑造知识分子政治意识的三个直接因素是惯习、亚文化认同与自我概念1,前两项受到知识场域以及更宽泛的社会结构的影响,后者则是知识轨迹与社会情境的共同产物。第四,它具有可验证性。作为分析社会学2的一项初步尝试,这个理论框架的总体命题及其概念具有可操作性和可验证性,从而未来的研究可以对其作出检验、丰富与批评。一方面,它避免了布迪厄的结构性理论的套套逻辑、循环论证之虞,以自我概念来解决政治意识与行动的动机问题;另一方面,它又试图突破以现象学为代表的传统主体理论点到即止的描述性的局限,甚至反经验的倾向,而将政治意识这一高阶分析单元分解为可概念化和操作化的低阶分析单元,并通过强调自我概念的社会性来避免心理学中的还原主义。不仅如此,借助这些不同层次、互为补充的概念,我们可以跳出知识分子研究的“思想史”3或“传记”4模式,进行社会学意义上的解释探索。第五,它具有方法上的多元性。作为“新思想社会学”的重要尝试,格罗斯对自我概念的强调具有探索意义,但他无法回避这样一种质询:对R.罗蒂这位当代美国哲学家的个案研究在多大程度上具有普遍性?具体而言,对R.罗蒂由分析哲学向实用主义的转变在多大程度上可以用来分析其他哲学家,或其他学科、其他场域甚至是同一场场中其他的实用主义哲学家?个人传记这种最纯粹的个案分析当然有其长处,但我们同样需要对知识分子群体,甚至整个知识场域的分析,而本文的框架提供了这种可能。譬如,我们可以借助历史学中的群体传记(prosopography)5方法来考察知识场域的结构性状况,甚至对知识群体的人口特征进行复杂的统计分析;社会网络分析有助于我们了解作为节点(nodes)的知识分子个人或群体之间的关系网络连接,以及多重连带之间的串连对结构洞(structural holes)的填补;不同群体或个人的比较分析可以帮助我们更好地理解知识轨迹的作用;参与式观察将加深我们理解惯习的形成;访谈为定位知识分子的自我概念提供了线索。

1.不同于布迪厄,后者认为塑造政治意识(以及更宽泛意义上的习行)的直接变量是惯习和场域。

2.参见Peter Hedström and Peter Bearman, eds. 2009. The Oxford Handbook of Analytical Sociology. New York: Oxford University Press.

3.参见Merle Goldman and Leo Ou-fan Lee, eds. 2002. An Intellectual History of Modern China. New York: Cambridge University Press.

4.参见Gross. 2008.

5.参见Lawrence Stone. 1971. “Prosopography.” Daedalus 100 (1): 46-79.

在此要强调一点,洛夫兰(Lofland, 1993)曾经幽默地描述过社会学学界的“理论痛贬”(theory-bashing)现象,即学术上的后来者往往通过树立稻草人似的假想敌或夸大前人理论的缺陷来反衬自己理论的创新性和超越性。这绝非笔者的本意,毕竟,社会科学知识的积累只能建立在前人的努力之上,那种动辄另立山头,将前人的成果贬斥得一文不值,甚至故意歪曲前人理论的做法是断不可取的。笔者在点评前人的理论时,除了保持批判的色彩,也不忘肯定其可资借鉴之处。也正因为如此,本文最后一部分所采用的几个关键概念皆非笔者原创,而是对不同领域广为流传的相关概念的吸收。这几个概念从本身的文脉来看是分别被用于不同研究之中的,往往有其特定的初始理论表述,它们之间的理论取向也不尽相同甚至存在冲突之处,如果说笔者以这些概念为我所用的尝试有些许价值的话,那就是它进一步阐明了这些概念潜在的内在连贯性,并加以一定程度的重构,将其纳入一个整体性理论框架,并提出了构建一个知识分子政治意识形成的分析社会学进路的可能性。

最后需要指出的是,囿于篇幅,本文不可能对这个框架毫分缕析,更不奢望“毕其功于一役”,而只能诉求提纲挈领、纲举目张,试图为知识分子的分析社会学研究提供一个较为系统、连贯的理论起点。本文所提出的理论框架应被视为一项关于知识分子分析社会学的初步尝试,其中的概念显然有待澄清,模型有待完善,因果机制有待充实。毕竟,没有经验检验的理论只能是无源之水、无本之木,笔者也将在后续的研究中对此框架进行检验、扩充与更正。更为重要的是,本文所引出的困惑与质疑很可能远远超过它所回答的问题,而这正是笔者的期望。基于此,笔者不揣浅陋,向学界同仁作出分析社会学的邀请,期冀拙文能引出更多对知识分子的经验研究。

Agger, Ben. 1991. Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance. Annual Review of Sociology, 17: 105-131. DOI:10.1146/annurev.so.17.080191.000541 |

Althusser, Louis. [1970]1971. "Ideology and Ideological State Apparatuses. " In Lenin and Philosophy and Other Essays: Pp. 127-189. New York: Monthly Review. https: //www. mendeley. com/research-papers/althusser-l-1971-ideology-ideological-state-apparatuses-notes-toward-investigation/

|

Aron, Raymond. [1955]1957. The Opium of the Intellectuals. London: Secker & Warburg.

|

Barber, Bernard. 1998. Intellectual Pursuits: Toward an Understanding of Culture. Lanham, MD: Rowan & Littlefield.

|

Barzun, Jacques. 1959. The House of Intellect. New York: Harper & Brothers.

|

Bauman, Zygmunt. 1987. Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals. Ithaca, NY: Cornell University Press.

|

Bazelon, David T. 1967. Power in America: The Politics of the New Class. New York: New American Library.

|

Bell, Daniel. [1973]1976. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.

|

Bell, Daniel. [1979]1991. "The New Class: A Muddled Concept. " In The Winding Passage: Sociological Essays and Journeys: Pp. 144-164. New Brunswick, NJ: Transaction.

|

Benda, Julien. [1927]1928. The Treason of the Intellectuals. New York: William Morrow.

|

Bloom, Allan. 1987. The Closing of the American Mind. New York: Simon & Schuster.

|

Bourdieu, Pierre. [1972]1977. Outline of a Theory of Practice. New York: Cambridge University Press.

|

Bourdieu, Pierre. [1979]1984. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Bourdieu, Pierre. 1985. The Genesis of the Concepts of Habitus and Field. Sociocriticism, 2(2): 11-24. |

Bourdieu, Pierre. [1984]1988. Homo Academicus. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Bourdieu, Pierre. [1980]1990. The Logic of Practice. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Bourdieu, Pierre. [1987]1990. "'Fieldwork in Philosophy'. " In In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology: Pp. 3-33. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Bourdieu, Pierre. 1999. Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market. New York: New Press.

|

Bourdieu, Pierre. [1997]2000. Pascalian Meditations. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Bourdieu, Pierre, and Loïc J. D. Wacquant. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Brint, Steven. 1984. 'New-Class' and Cumulative Trend Explanations of the Liberal Political Attitudes of Professionals. American Journal of Sociology, 90(1): 30-71. DOI:10.1086/228047 |

Brooks, David. 2000. Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There. New York: Simon & Schuster.

|

Bruce-Briggs, B., ed. 1979. The New Class? New Brunswick, NJ: Transaction.

|

Brym, Robert J. 2001. "Intellectuals, Sociology of. " In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences: Pp. 7631-7635. Edited by Neil Smelser and Paul B. Baltes. Oxford: Elsevier Science.

|

Cahm, Eric. 1996. The Dreyfus Affair in French Society and Politics. London: Longman.

|

Camic, Charles. 1983. Experience and Enlightenment: Socialization for Cultural Change in Eighteenth-Century Scotland. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Camic, Charles, and Neil Gross. 2001. "The New Sociology of Ideas. " In The Blackwell Companion to Sociology: Pp. 236-249. Edited by Judith R. Blau. Malden, MA: Blackwell.

|

Caute, David. 1966. The Left in Europe Since 1789. New York: McGraw-Hill.

|

Chomsky, Noam. 1967. "The Responsibility of Intellectuals. " New York Review of Books 8 (February 23).

|

Collini, Stefan. 2006. Absent Minds: Intellectuals in Britain. New York: Oxford University Press.

|

Collins, Randall. 1998. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Confino, Michael. 1972. On Intellectuals and Intellectual Traditions in Eighteenth- and Nineteenth-Century Russia. Daedalus, 101(2): 117-149. |

Coser, Lewis A. [1965]1970. Men of Ideas: A Sociologist's View. New York: Free.

|

Donne, John. [1624]2008. Devotions Upon Emergent Occasions. Charleston, SC: BiblioBazaar.

|

Drucker, Peter F. 1969. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper & Row.

|

Durkheim, émile. [1893]1984. The Division of Labor in Society. New York: Free.

|

Ehrenreich, Barbara, and John Ehrenreich. 1979. "The Professional-Managerial Class. " Pp. 5-45 in Between Labor and Capital, edited by P. Walker. Boston, MA: South End.

|

Elias, Norbert. [1987]1991. "Changes in the We-Ⅰ Balance. " Pp. 153-237 in The Society of Individuals. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

|

Eyal, Gil. 2003. The Origins of Postcommunist Elites: From Prague Spring to the Breakup of Czechoslovakia. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

|

Eyal, Gil, Larissa Buchholz. 2010. From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions. Annual Review of Sociology, 36: 117-137. DOI:10.1146/annurev.soc.012809.102625 |

Eyal, Gil, Iván Szelényi, and Eleanor Townsley. 1998. Making Capitalism without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. New York: Verso.

|

Eyerman, Ron. 1994. Between Culture and Politics: Intellectuals in Modern Society. Cambridge: Polity.

|

Fliestein, Neil. 2001. Social Skill and the Theory of Fields. Sociological Theory, 19(2): 105-125. DOI:10.1111/0735-2751.00132 |

Forgacs, David. [1988]2000. "Introduction to 'Intellectuals and Education'. " In The Antonio Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935: Pp. 300-301. Edited by D. Forgacs. New York: New York University Press.

|

Foucault, Michel.[1977] 1994. "Truth and Power. " In Power: Pp. 111-133. New York: New Press.

|

Fourcade, Marion. 2009. Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Franz, David. 2007. Intellectuals and Public Responsibility. Hedgehog Review, 9(1): 98-104. |

Fuchs, Stephan. 2001. Against Essentialism: A Theory of Culture and Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

葛荃. 2001. 论中国传统"士人精神"的现代转换. 华侨大学学报(哲学社会科学版)(2): 11-17. Ge Quan. 2001. On the Modern Transformation of China's Traditional 'Literati Spirit'. Journal of Huaqiao University (Philosophy and Social Sciences)(2): 11-17. |

Gecas, Viktor. 1991. "The Self-Concept as a Basis for a Theory of Motivation. " Pp. 171-188 in The Self-Society Dynamic: Cognition, Emotion and Action, edited by Judith A. Howard and Peter L. Callero. New York: Cambridge University Press.

|

Goldfarb, Jeffrey C. 1998. Civility and Subversion: The Intellectual in Democratic Society. New York: Cambridge University Press.

|

Gouldner Alvin W. 1978a. The New Class Project, Ⅰ: A Frame of Reference, Theses, Conjectures, Arguments, and an Historical Perspective on the Role of Intellectuals and Intelligentsia in the International Class Contest of the Modern Era. Theory and Society, 6(2): 153-203. DOI:10.1007/BF01681750 |

Gouldner Alvin W. 1978b. The New Class Project, Ⅱ: A Frame of Reference, Theses, Conjectures, Arguments, and an Historical Perspective on the Role of Intellectuals and Intelligentsia in the International Class Contest of the Modern Era. Theory and Society, 6(3): 343-389. DOI:10.1007/BF01715455 |

Gramsci, Antonio. [1932]2000. "Intellectuals and Education. " In The Antonio Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935: Pp. 300-322. Edited by David Forgacs. New York: New York University Press.

|

葛兰西, 安东尼奥. [1971]2000. 狱中札记[M]. 北京: 中国社会科学出版社. Gramsci, Antonio. [1971]2000. Selections from the Prison Notebooks. Beijing: China Social Sciences Press. |

Gross, Neil. 2008. Richard Rorty: The Making of an American Philosopher. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Hacker, Andrew. 1979. "Two 'New Classes' or None?" In The New Class?: Pp. 155-168. Edited by B. Bruce-Briggs. New York: McGraw-Hill.

|

Hansen, Eric G. 1969. Intellect and Power: Some Notes on the Intellectual as a Political Type. Journal of Politics, 31(2): 311-328. |

Hayek F.A. 1949. The Intellectuals and Socialism. University of Chicago Law Review, 16(3): 417-433. DOI:10.2307/1597903 |

Hofstadter, Richard. 1963. Anti-Intellectualism in American Life. New York: Alfred A. Knopf.

|

Hollander, Paul. 1981. Political Pilgrims: Western Intellectuals in Search of the Good Society. New York: Harper Colophon.

|

Husserl, Edmund. [1948]1973. Experience and Judgment: Investigations in a Genealogy of Logic. London: Routledge & Kegan Paul.

|

Jacoby, Russell. 1987. The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academe. New York: Basic Books.

|

James, William. [1907]1912. "The Social Value of the College-Bred. " Pp. 309-325 in Memories and Studies. New York: Longmans, Green.

|

季羡林. [1995]2005. 一个老知识分子的心声[G]//牛棚杂忆. 北京: 中共中央党校出版社, 第213-218页. Ji Xianlin. [1995]2005. "The Heart-Cry of an Old Intellectual. " Pp. 213-218 in Memoirs from the Cowshed. Beijing: Party School of the Central Committee of C. P. C Press. |

Kadushin, Charles. 1974. American Intellectual Elite. Boston, MA: Little, Brown.

|

Karabel, Jerome. 1996. Towards a Theory of Intellectuals and Politics. Theory and Society, 25(92): 205-233. |

Kellner, Hansfried, and Frank W. Heuberger, eds. 1992. Hidden Technocrats: The New Class and New Capitalism. New Brunswick, NJ: Transaction.

|

King, Lawrence Peter, and Iván Szelényi. 2004. Theories of the New Class: Intellectuals and Power. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

|

Kingston, Paul W. 2000. The Classless Society. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

Konrád, George and Iván Szelényi. 1979. The Intellectuals on the Road to Class Power. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

|

Kristol, Irving. 1978. Two Cheers for Capitalism. New York: Basic Books.

|

Kuhn, Thomas S. [1962]1996. The Structure of Scientific Revolutions (3rd Edition). Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Kurzman, Charles. 2008. Democracy Denied, 1905-1915: Intellectuals and the Fate of Democracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Kurzman, Charles, Lynn Owens. 2002. The Sociology of Intellectuals. Annual Review of Sociology, 28: 63-90. DOI:10.1146/annurev.soc.28.110601.140745 |

Ladd, Everett Carll, Jr., and Seymour Martin Lipset. 1975. The Divided Academy: Professors and Politics. New York: McGraw-Hill.

|

Lamont, Michèle. 1992. Money, Morals, and Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Le Goff, Jacques. [1957]1993. Intellectuals in the Middle Ages. Malden, MA: Blackwell.

|

Lenin, Vladimir I. [1902]1975I. "What Is To Be Done? Burning Questions of Our Movement. " In The Lenin Anthology: Pp. 12-114. Edited by Robert C. Tucker. New York: W. W. Norton.

|

列宁, 弗拉基米尔·I. [1913]1995. 马克思主义的三个来源和三个组成部分[G]//列宁选集(第二卷). 北京: 人民出版社: 309-314. Lenin, Vladimir I. [1913]1995. "The Three Sources and Three Component Parts of Marxism. " In Selected Works of Lenin (Volume 2): Pp. 309-314. Beijing: People's Publishing House. |

列宁, 弗拉基米尔·I. [1894]1998. 什么是"人民之友"以及他们如何攻击社会民主党人?[G]//列宁选集(第一卷). 北京: 人民出版社, 1-87. Lenin, Vladimir I. [1894]1998. "What the 'Friends of the People' Are and How They Fight the Social-Democrats. " In Selected Works of Lenin (Volume 1): Pp. 1-87. Beijing: People's Publishing House. |

Lewin, Kurt. 1951. Field Theory in Social Science, edited by Dorwin Cartwright. New York: Harper & Brothers

|

李钧鹏. 2011. 行动、动机与自我概念:兼论知识分子的意识形成. 浙江大学学报(人文社会科学版), 41(1): 45-54. Li Junpeng. 2011. Action, Motivation, Self-Concept, and the Formation of Intellectual Ideas. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), 41(1): 45-54. |

李零. 2007. 丧家狗: 我读《论语》[M]. 太原: 山西人民出版社. Li Ling. 2007. Homeless Dog: My Reading of the Analects. Taiyuan: Shanxi People's Publishing House. |

Lipset, Seymour Martin. 1981. Political Man: The Social Bases of Politics. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

|

Lofland, John. 1993. "Theory-bashing and Answer-improving in the Study of Social Movements. " American Sociologist 24 (2): 37-58.

|

MacKenzie, Donald. 2006. An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets. Cambridge, MA: MIT Press.

|

Mannheim, Karl. [1927]1953. "Conservative Thought. " In Essays in Sociology and Social Psychology: Pp. 74-164. New York: Oxford University Press.

|

Mannheim, Karl. [1928]1952. "The Problem of Generations. " In Essays on the Sociology of Knowledge: Pp. 276-322. London: Routledge & Kegan Paul.

|

Mannheim, Karl. [1929]1936. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. London: Kegan Paul.

|

毛泽东. [1925]1967. 中国社会各阶级的分析[G]//毛泽东选集(第一卷). 北京: 人民出版社: 3-11. Mao Tse-tung. [1925]1967. "Analysis of the Classes in Chinese Society. " In Selected Works of Mao Tse-tung (Volume 1): Pp. 3-11. Beijing: People's Publishing House. |

Martin, Bill, and Ivan Szelényi. 1987. "Beyond Cultural Capital: Toward a Theory of Symbolic Domination. " In Intellectuals, Universities, and the State in Western Modern Societies. Edited by Ron Eyerman, Lennart G. Svensson, and Thomas Söderqvist: Pp. 16-49. Berkeley, CA: University of California Press.

|

Marx, Karl. [1844]2002. "Critique of Hegel's Philosophy of Right. " In Marx on Religion: Pp. 170-182. Edited by John C. Raines. Philadelphia, PA: Temple University Press.

|

马克思, 卡尔. [1852]1961. 路易·波拿巴的雾月十八日[G]//马克思恩格斯全集(第八卷). 北京: 人民出版社: 117-227. Marx, Karl. [1852]1961. "The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon. " In Complete Works of Marx and Engels (Volume 8): Pp. 117-227. Beijing: People's Publishing House. |

马克思, 卡尔. [1859]1962. 政治经济学批判[G]//马克思恩格斯全集(第十三卷). 北京: 人民出版社: 3-177. Marx, Karl. [1859]1962. "A Contribution to the Critique of Political Economy. " In Complete Works of Marx and Engels (Volume 13): Pp. 3-177. Beijing: People's Publishing House. |

马克思, 卡尔、弗里德里希·恩格斯. [1846]1960. 德意志意识形态[G]//马克思恩格斯全集(第三卷). 北京: 人民出版社: 11-640. Marx, Karl, and Friedrich Engels. [1846]1960. "The German Ideology. " In Complete Works of Marx and Engels (Volume 3): Pp. 11-640. Beijing: People's Publishing House. |

McAdam, Doug. 1989. The Biographical Consequences of Activism. American Sociological Review, 54(5): 744-760. DOI:10.2307/2117751 |

McClay, Wilfred M. 2002. Pseudo-intellectual. Public Interest, 147: 107-111. |

Mead, George Herbert. 1934. Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Merton, Robert, and Alice Kitt. 1950. "Contribution to the Theory of Reference Group Behaviour. " Pp. 40-150 in Continuities in Social Research: Studies in the Scope and Method of "The American Soldier", edited by Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld. Glencoe, IL: Free.

|

Mills, C. Wright. 1951. White Collar: The American Middle Classes. New York: Oxford University Press.

|

Natanson, Maurice. [1962]1972. "Introduction. " Pp. XXV-XLVII in Collected Papers Ⅰ. The Problem of Social Reality, by Alfred Schutz. New York: Springer.

|

Newcomb, Theodore. 1943. Personality and Social Change: Attitude Formation in a Student Community. New York: Dryden.

|

Niebuhr, Reinhold. 1960. "Liberals and the Marxist Heresy. " Pp. 302-307 in The Intellectuals: A Controversial Portrait, edited by George B. de Huszar. Glencoe, IL: Free.

|

Orwell, George. [1945]1968. "Notes on Nationalism. " Pp. 361-380 in As Ⅰ Please, 1943-1945: The Collected Essays, Journalism & Letters, Volume 3, edited by Sonia Orwell and Ian Angus. New York: Harcourt, Brace, and World.

|

Parsons, Talcott. 1969. "'The Intellectual': A Social Role Category. " Pp. 3-24 in On Intellectuals: Theoretical Studies/Case Studies, edited by Philip Rieff. Garden City, NY: Anchor/Doubleday.

|

Podhoretz, Norman. 1979. "The Adversary Culture and the New Class. " Pp. 19-31 in The New Class?, edited by B. Bruce-Briggs. New York: McGraw-Hill.

|

Posner, Richard A. 2001. Public Intellectuals: A Study of Decline. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

秋风. 2008. 知识分子消解了, 新士绅或许在诞生. 中国图书评论(3): 11-16. Qiu Feng. 2008. The Intellectuals Have Dissolved, But the New Literati May be in Conception. China Book Reviews(3): 11-16. |

Rickert, Heinrich. 1913. "Vom System der Werte. " Logos Ⅳ: 295-327.

|

Riley, Alexander. 2004. "Crisis, Habitus, and Intellectual Trajectory. " Revue européenne des sciences sociales XLII-129: 307-314.

|

Ringer, Fritz K. 1969. The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890-1933. Cambridge, MA: Harvard University Press.

|

Rosenberg, Morris. 1979. Conceiving the Self. New York: Basic Books.

|

Rosenberg, Morris. 1981. "The Self-Concept: Social Product and Social Force. " Pp. 593-624 in Social Psychology: Sociological Perspectives, edited by Morris Rosenberg and Ralph H. Turner. New York: Basic Books.

|

Rueschemeyer, Dietrich. 2009. Usable Theory: Analytical Tools for Social and Political Research. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Said, Edward W. 1994. Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. New York: Pantheon.

|

Schumpeter, Joseph A. [1942]1950. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers.

|

Schutz, Alfred. 1953. Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action. Philosophy and Phenomenological Research, 14(1): 1-38. DOI:10.2307/2104013 |

Schutz, Alfred. 1970. On Phenomenology and Social Relations. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

邵建. 2009. 知识分子与人文[M]. 北京: 中国社会出版社. Shao Jian. 2009. Intellectuals and Humanity. Beijing: China Society Press. |

Shils, Edward. [1958]1972a. "Ideology and Civility. " Pp. 42-70 in The Intellectuals and the Powers and Other Essays. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Shils, Edward. [1958]1972b. "The Intellectuals and the Power: Some Perspectives for Comparative Analysis. " Pp. 3-22 in The Intellectuals and the Powers and Other Essays. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Smith, Christian. 1998. American Evangelicalism: Embattled and Thriving. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Sunstein, Cass R. 2009. Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide. New York: Oxford University Press.

|

Swartz, David. 1997. Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Szelényi, Ivan. 1982. The Intelligentsia in the Class Structure of State-Socialist Societies. American Journal of Sociology, 88(Supplement): S287-S326. |

Throop, Jason C., Murphy Keith M. 2002. Bourdieu and Phenomenology. Anthropological Theory, 2(2): 185-207. DOI:10.1177/1469962002002002630 |

Tocqueville, Alexis de. [1856]1998. The Old Regime and the Revolution, Volume Ⅰ: The Complete Text. Chicago, IL: University of Chicago Press.

|

Torpey, John C. 1995. Intellectuals, Socialism, and Dissent: The East German Opposition and Its Legacy. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

|

Turner, Victor. 1974. Dramas, Fields, and Metaphors. Ithaca, NY: Cornell University Press.

|

Verdery, Katherine. 1991a. National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceau?escu's Romania. Berkeley, CA: University of California Press.

|

Verdery, Katherine. 1991b. Theorizing Socialism: A Prologue to the 'Transition'. American Ethnologist, 18: 419-439. DOI:10.1525/ae.1991.18.3.02a00010 |

Wacquant, Loïc. 2005. "Habitus. " In International Encyclopedia of Economic Sociology: Pp. 315-319. Edited by Jens Beckert and Milan Zafirovski. New York: Routledge.

|

Wakeman, Frederic Jr. 1972. The Price of Autonomy: Intellectuals in Ming and Ch'ing Politics. Daedalus, 101(2): 35-70. |

Walker, Pat, ed. 1979a. Between Labor and Capital. Boston, MA: South End.

|

Walker, Pat, ed. 1979b. "Introduction. " In Between Labor and Capital: Pp. XIII-XXX. Edited by P. Walker. Boston, MA: South End.

|

Waters, Malcolm. 1991. Collapse and Convergence in Class Theory: The Return of the Social in the Analysis of Stratification Arrangements. Theory and Society, 20(2): 141-172. DOI:10.1007/BF00160181 |

Weber, Max. [1919]1946. "Science as a Vocation. " In From Max Weber: Essays in Sociology: Pp. 129-156. Edited by H. H. Gerth and C. W. Mills. New York: Oxford University Press.

|

Weber, Max. [1922]1963. The Sociology of Religion. Boston, MA: Beacon.

|

Weber, Max. [1922]1978. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley, CA: University of California Press.

|

Weber, Max. [1948]1991. "Religious Rejections of the World and Their Directions. " In From Max Weber: Essays in Sociology: Pp. 323-359. Edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Routledge.

|

韦伯, 马克斯. [1922]2005. 宗教社会学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社. Weber, Max. [1922]2005. The Sociology of Religion. Guilin: Guangxi Normal University Press. |

Wright, Erik Olin. 1979. "Intellectuals and the Class Structure of Capitalist Society. " Pp. 191-212 in Between Labor and Capital, edited by P. Walker. Boston, MA: South End.

|

Wrong, Dennis H. 1961. The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology. American Sociological Review, 26(2): 183-193. DOI:10.2307/2089854 |

Wrong, Dennis H. [1983]1998. "The New Class: Does It Exist?" In The Modern Condition: Essays at Century's End: Pp. 99-113. Stanford, CA: Stanford University Press.

|

余英时. 1987a. 古代知识阶层的兴起与发展[G]//士与中国文化. 上海: 上海人民出版社: 1-83. Yu, Ying-shih. 1987a. "The Emergence and Development of the Literati in Ancient China. " In The Literati and Chinese Culture: Pp. 1-83. Shanghai People's Publishing House. |

余英时. 1987b. 中国知识分子的古代传统——兼论"徘优"与"修身"[G]//士与中国文化. 上海人民出版社: 113-128. Yu, Ying-shih. 1987b. "The Ancient Tradition of Chinese Intellectuals: On 'Fools' and 'Self-Cultivation'. " In The Literati and Chinese Culture: Pp. 113-128. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. |

2011, Vol. 31

2011, Vol. 31